13.短文两篇 课件(共32张PPT)

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

义务教育教科书(部编版)

语文/九年级下册

13.《短文两篇》

《谈读书》

学习目标

1、了解议论文的文体特征,特别是驳论文的特点,为阅读议论文打下基础。

2、梳理课文的论述思路,学习作者的说理艺术。

3、掌握常用的论证方法,分析其作用,并体会文章的语言特点。

新课导入

有人说,现在已经进入“读图时代”,各种各样的图铺天盖地一般呈现在人们眼前,读图已经成为时尙。

有人认为,读图是造成全民族阅读水平低下的重要因素。因此要回归读书,尤其中学生要多读书,读好书。

那么,我们为什么读书,怎样读书,今天我们一起来聆听几百年以前的先哲的高论。

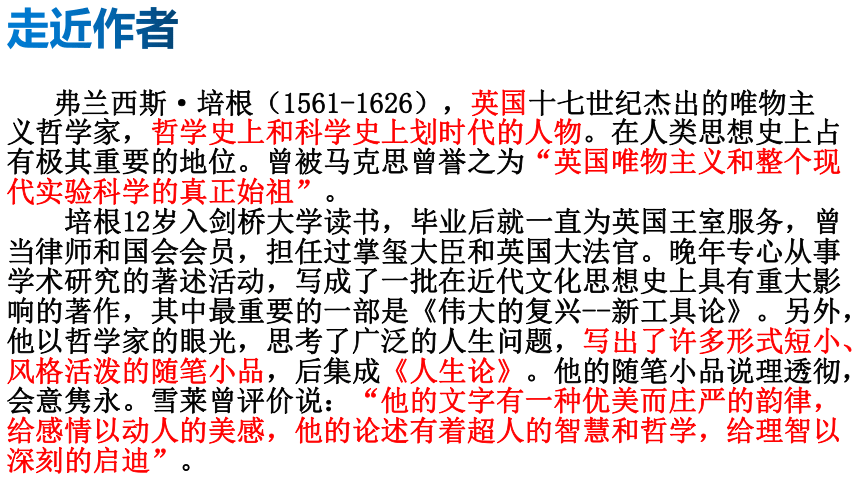

走近作者

弗兰西斯·培根(1561-1626),英国十七世纪杰出的唯物主义哲学家,哲学史上和科学史上划时代的人物。在人类思想史上占有极其重要的地位。曾被马克思曾誉之为“英国唯物主义和整个现代实验科学的真正始祖”。

培根12岁入剑桥大学读书,毕业后就一直为英国王室服务,曾当律师和国会会员,担任过掌玺大臣和英国大法官。晚年专心从事学术研究的著述活动,写成了一批在近代文化思想史上具有重大影响的著作,其中最重要的一部是《伟大的复兴--新工具论》。另外,他以哲学家的眼光,思考了广泛的人生问题,写出了许多形式短小、风格活泼的随笔小品,后集成《人生论》。他的随笔小品说理透彻,会意隽永。雪莱曾评价说:“他的文字有一种优美而庄严的韵律,给感情以动人的美感,他的论述有着超人的智慧和哲学,给理智以深刻的启迪”。

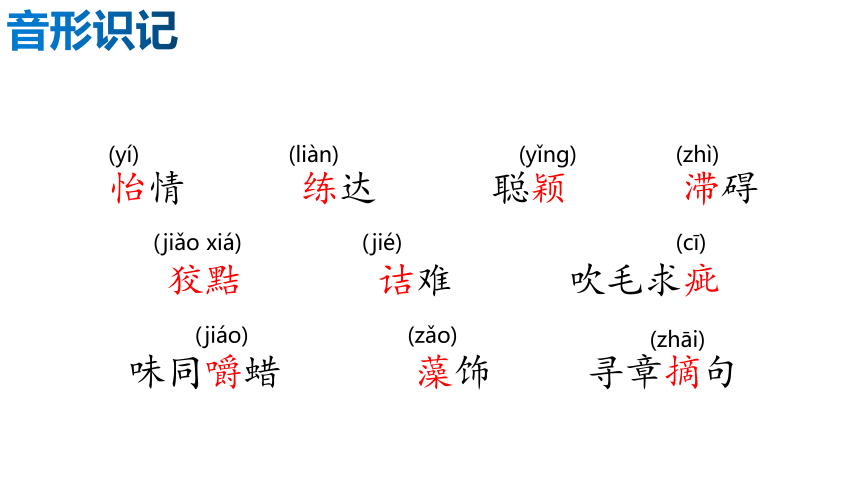

音形识记

怡情 练达 聪颖 滞碍

狡黠 诘难 吹毛求疵

味同嚼蜡 藻饰 寻章摘句

(yí)

(liàn)

(yǐng)

(zhì)

(jiǎo xiá)

(jié)

(cī)

(jiáo)

(zǎo)

(zhāi)

词语积累

怡情:使心情愉快。

文采藻饰:修饰文辞,使之富有文采。

练达:阅历多而通达人情世故。

诘难:诘问,为难。

狡黠:狡诈。

寻章摘句:搜寻、摘取文章的片段词句。指读书时仅局限于文字的推求。

味同嚼蜡:形容写文章或说话枯燥无味。

滞碍:不通畅。

吹毛求疵:故意挑剔毛病,寻找差错。

高谈阔论:漫无边际地大发议论(多含贬义)。

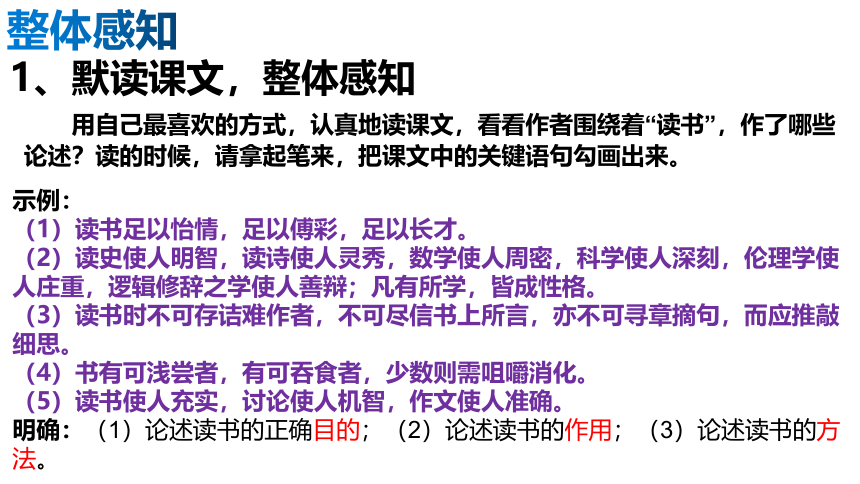

整体感知

1、默读课文,整体感知

用自己最喜欢的方式,认真地读课文,看看作者围绕着“读书”,作了哪些论述?读的时候,请拿起笔来,把课文中的关键语句勾画出来。

示例:

(1)读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

(2)读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩;凡有所学,皆成性格。

(3)读书时不可存诘难作者,不可尽信书上所言,亦不可寻章摘句,而应推敲细思。

(4)书有可浅尝者,有可吞食者,少数则需咀嚼消化。

(5)读书使人充实,讨论使人机智,作文使人准确。

明确:(1)论述读书的正确目的;(2)论述读书的作用;(3)论述读书的方法。

整体感知

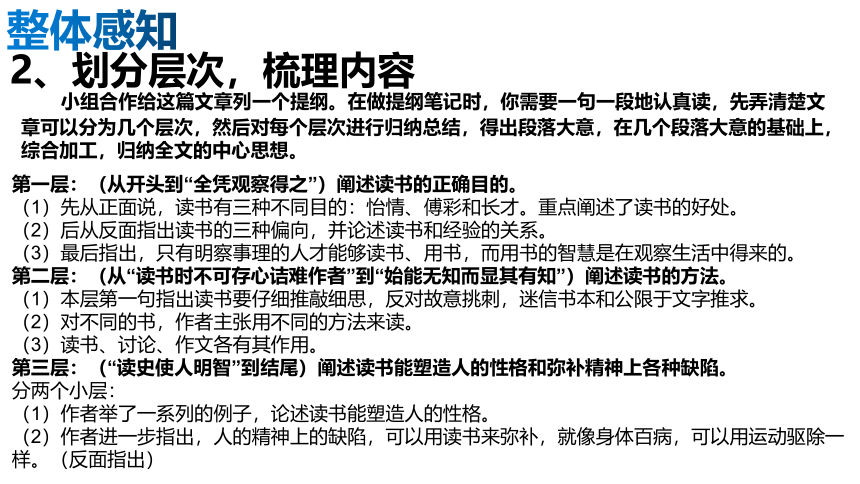

2、划分层次,梳理内容

小组合作给这篇文章列一个提纲。在做提纲笔记时,你需要一句一段地认真读,先弄清楚文章可以分为几个层次,然后对每个层次进行归纳总结,得出段落大意,在几个段落大意的基础上,综合加工,归纳全文的中心思想。

第一层:(从开头到“全凭观察得之”)阐述读书的正确目的。

(1)先从正面说,读书有三种不同目的:怡情、傅彩和长才。重点阐述了读书的好处。

(2)后从反面指出读书的三种偏向,并论述读书和经验的关系。

(3)最后指出,只有明察事理的人才能够读书、用书,而用书的智慧是在观察生活中得来的。

第二层:(从“读书时不可存心诘难作者”到“始能无知而显其有知”)阐述读书的方法。

(1)本层第一句指出读书要仔细推敲细思,反对故意挑刺,迷信书本和公限于文字推求。

(2)对不同的书,作者主张用不同的方法来读。

(3)读书、讨论、作文各有其作用。

第三层:(“读史使人明智”到结尾)阐述读书能塑造人的性格和弥补精神上各种缺陷。

分两个小层:

(1)作者举了一系列的例子,论述读书能塑造人的性格。

(2)作者进一步指出,人的精神上的缺陷,可以用读书来弥补,就像身体百病,可以用运动驱除一样。(反面指出)

合作探究

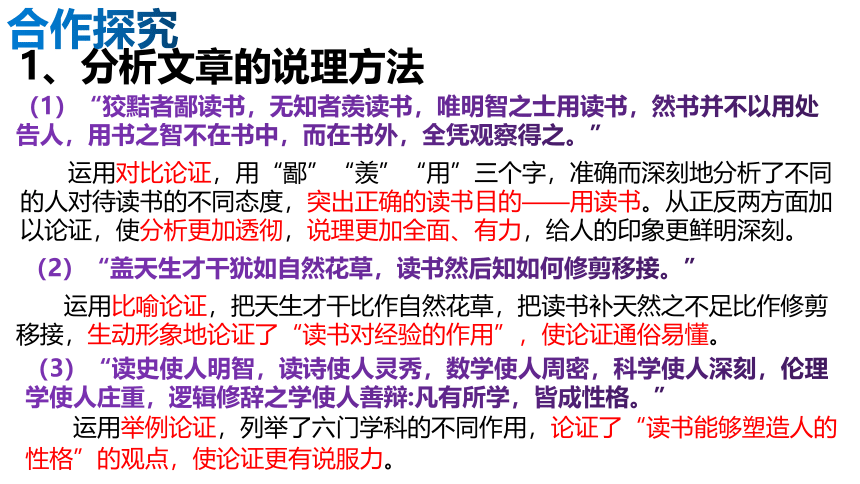

1、分析文章的说理方法

运用对比论证,用“鄙”“羡”“用”三个字,准确而深刻地分析了不同的人对待读书的不同态度,突出正确的读书目的——用读书。从正反两方面加以论证,使分析更加透彻,说理更加全面、有力,给人的印象更鲜明深刻。

(2)“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接。”

运用比喻论证,把天生才干比作自然花草,把读书补天然之不足比作修剪移接,生动形象地论证了“读书对经验的作用”,使论证通俗易懂。

(1)“狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书,然书并不以用处告人,用书之智不在书中,而在书外,全凭观察得之。”

(3)“读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩:凡有所学,皆成性格。”

运用举例论证,列举了六门学科的不同作用,论证了“读书能够塑造人的性格”的观点,使论证更有说服力。

合作探究

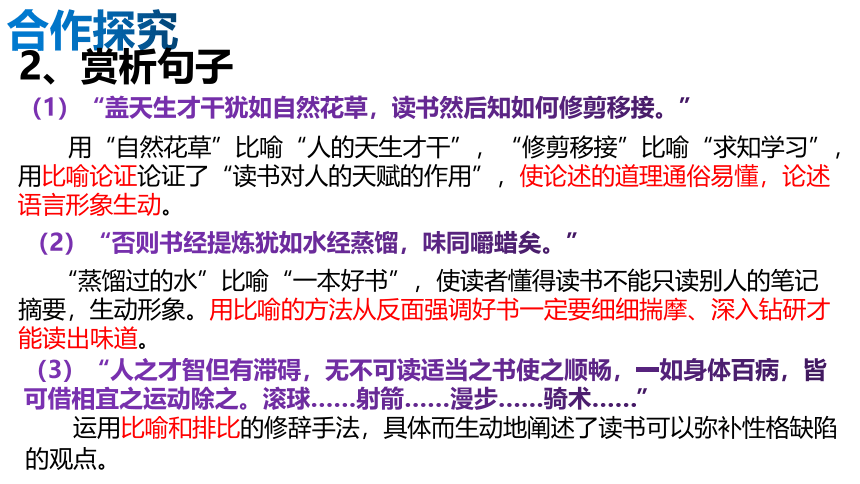

2、赏析句子

用“自然花草”比喻“人的天生才干”,“修剪移接”比喻“求知学习”,用比喻论证论证了“读书对人的天赋的作用”,使论述的道理通俗易懂,论述语言形象生动。

(2)“否则书经提炼犹如水经蒸馏,味同嚼蜡矣。”

“蒸馏过的水”比喻“一本好书”,使读者懂得读书不能只读别人的笔记摘要,生动形象。用比喻的方法从反面强调好书一定要细细揣摩、深入钻研才能读出味道。

(1)“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接。”

(3)“人之才智但有滞碍,无不可读适当之书使之顺畅,一如身体百病,皆可借相宜之运动除之。滚球……射箭……漫步……骑术……”

运用比喻和排比的修辞手法,具体而生动地阐述了读书可以弥补性格缺陷的观点。

课堂小结

黑格尔说过:“培根真正关心的是现实,而不是理论。”德国哲学家费尔巴哈说:“培根是近代自然科学直接的或感性的缔造者。”学习了这篇文章,希望大家在了解培根及其读书观的同时,也能尽早树立属于自己的正确读书观,培养良好的读书习惯。

拓展延伸

你最喜欢文中哪一句读书名言?

请以它作论点,给它配上几个论据,写成一篇200字左的小议论文。

《不求甚解》

学习目标

1、理解“不求甚解”的含义,理解作者所讲的道理;掌握驳论文的写作方法。

2、掌握举例论证和引用论证的方法及其作用。

3、将“不求甚解”的精神运用到读书实践中去,学会读书。

新课导入

1、听写字词。

2、回顾有关议论文的知识。

3、展示积累的有关读书的名言警句和名人事迹。

走近作者

马南邨(1912-1966),原名邓拓,新闻记者、政论家、杂文作家。出生于福建闽侯一个旧知识分子家庭。他从小就酷爱文学艺术。

一九六一年,邓拓应《北京晚报》的要求,开设了《燕山夜话》专栏,以马南邨为笔名。又与吴晗、廖沫沙同志合作,在《前线》杂志上开设了《三家村札记》的专栏。这些杂文旗帜鲜明、爱憎分明、切中时弊而又短小精炼、妙趣横生、富有寓意,受到了广大读者的欢迎。

写作背景

《不求甚解》选自《燕山夜话》。《燕山夜话》是邓拓撰写的杂文集。1961年,正当我国处在暂时困难时期,邓拓应《北京晚报》之请,以提倡读书、丰富知识、开阔眼界、振奋精神为宗旨,用马南邨的笔名开辟了《燕山夜话》专栏。

这个专栏的杂文从古人读书治学,科学研究,生产活动等方面为我们总结和介绍了一些可资借鉴的历史经验;还对现实中的各种不良倾向和错误的思想方法、工作作风提出了批评,对青年的学习修养给予指导。在一篇篇短小精悍、妙趣横生的文字中,蕴含着深刻的寓意和哲理,引人深思,发人深省,对当时的杂文创作产生了积极的影响。

音形识记

开卷有益 劝诫

要诀 狂妄自大

(juàn)

(jiè)

(jué)

(wàng)

音形识记

狂妄自大:极端的自高自大。指极其放肆,自高自大,目中无人。

开卷有益:只要读书就会有收获。

整体感知

1、作者一开头就提出了一般人常常认为的观点“对任何问题不求甚解都是不好的”,对此,作者又是怎样看得呢?默读全文,在文中勾画出作者的观点。

“盲目反对不求甚解的态度同样没有充分的理由。”

“这是古人读书的正确态度,我们应该虚心学习,完全不应该对他滥加粗暴的不讲道理的非议。”

整体感知

2、如果作者先提出一个错误的观点(树靶子),然后加以论证,最终证明这个观点是错误的,从而更有力地表明正确的观点,我们称这种文章为驳论文。

从论证方式来看,议论文分为立论文和驳论文两种。

立论是就一定的事件和问题,提出并阐述、证明自己的见解和主张。

驳论,是就一定事件或问题发表议论,反驳片面的、错误的甚至反动的见解和主张,从而表明自己正确的见解和主张。

常见的反驳方法有三种:驳论点、驳论据和驳论证。无论是驳论据还是驳论证,都是为了驳论点。

驳论文的一般结构模式是:竖靶子——批靶子——摆观点。

整体感知

3、整体感知全文,给文章划分层次,并总结层意。

第一部分(第1段):竖立靶子,提出观点:盲目反对不求甚解有误。

第二部分(第2—4段):追根溯源,分析陶渊明的读书态度,阐明“不求甚解”的两层含义。

第三部分(第5—8段):举例、引用,全面阐明“不求甚解”的读书态度。

第四部分(第9段):总结全文,给出读书建议。

合作探究

1、默读课文,一边读一边圈点勾画,做批注,解决下面的问题。

作者先提出常人认为不求甚解是不好的观点,接着委婉地指出我们没有充分的理由去反对不求甚解。接着指出不求甚解最早由陶渊明提出,但大多数人却曲解了陶渊明的原话, 然后明确指出古人这种正确的读书态度是我们应该虚 心学习的。

(1)作者是怎样亮出自己的观点的?

(2)为什么很多人曲解了陶渊明的话?

人们之所以曲解了陶渊明的话,是因为犯了断章取义的错误,只从前一句去理解,而忽视了后一句,没有把两句话作为一个整体来理解。这样的理解从方法上来说就是错误的。

合作探究

只有“好读书”才能用心读书,并重视理解书中的内容,达到“会意”的阶段,只有能“会意”才可能“求甚解”。

(4)怎样理解陶渊明的读书主张?

陶渊明的读书主张包括两层含义:

其一,要虚心,不能骄傲自负;

其二,不能固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。

(3)好读书为什么重要?

(5)课文用了哪些事例阐述“不求甚解”?

①列宁批评普列汉诺夫的例子,指出读经典要抱着虚心的态度,重在理解经典的精神实质。

②诸葛亮读书“观其大略”的例子,指出观其大略能获得更广泛的知识,更全面地了解问题。

合作探究

读书时不必强求处处清清楚楚,不懂的且先放过,看完后可能就能融会贯通,或者将来某个时候想起来豁然开朗。论证方法:引用论证。

(6)第8自然段的“读书且平平读,未晓处且放过,不必太滞”怎样理解?这一段运用哪种论证方法?

(7)作者的读书建议是什么?

重要的书要反复地读,每一次读都会觉得开卷有益。

合作探究

2、圈画并熟读文中举例论证的相关句子,说说这些例子论证了什么道理 这样论证有什么好处

例如:

文中列举了列宁指导普列汉诺夫读书的例子和诸葛亮读书所用的方法,并加以具体的分析,从而论证了“不求甚解”的读书方法所包含的精髓和实质意义。用举例论证的方法,论据典型,确凿具体,有很强的说服力。

3、本文除了运用举例论证外,还运用了什么论证方法?有什么作用?

(1)运用引证法。引用陶渊明“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食”引出论题,并加以分析,提出论点;引用陆象山的语录,强调不因小失大,再次论证“不求甚解”。

(2)运用对比论证。普列汉诺夫和诸葛亮就是正反对比。

合作探究

4、学习《不求甚解》的写法,对下列成语进行辩证分析,运用求异思维,口述新的立意。

⑴ “见风使舵” ⑵ “班门弄斧” ⑶ “滥竿充数”

提示:成语新解,重在从不同的角度去诠释,划清必要的界限,从正名入手,这往往是行文的前提,另外要紧密联系实际,借题发挥,做到有感而发,有的放矢。

“见风使舵”一词,多用于那些不讲原则的世故之徒,但如果我们赋予“风” 以新的含义,喻指实际情况的变化或者规律,我们可以翻出新意;根据实际情况的变化,掌握方向,采取相应的措施,推动社会向前发展。这样联系现实就大有文章可做。

“班门弄斧”这个成语,可以从故事入手,翻出“不迷信权威,敢于向权威挑战” 的新意。

“滥竿充数” 这个成语,也可以从故事入手,翻出“滥竿之所以能充数,在于欣赏者的水平低下”的新意。

课堂小结

陶渊明在谈到自己读书的快乐体验时说:“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食”。当代著名作家马南邨这篇文章,对“不求甚解”一词做了全新的阐释。

这篇文章启发我们:要善于思考,善于创新,不可墨守成规,对事物或观点要有自己的看法和主张。

拓展延伸

1、反思自我,学习读书方法。

学习正确的读书方法,学生结合自己对课文内容的理解,反思自己读书时有哪些做得不好的地方,应该怎样改进。

分组讨论,然后以组为单位,发表小组的看法。

2、发散思维,培养驳论思维,锻炼论辩口才。

古人认为“开卷有益”,但有的人认为随着社会的发展,这句话已经不适用于当今这个社会。那么,你认为开卷就有益吗?今天的我们该怎样去读书呢?

请以“开卷是否有益”为题,全班分成两组,举行一场小型的辩论会。

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

义务教育教科书(部编版)

语文/九年级下册

13.《短文两篇》

《谈读书》

学习目标

1、了解议论文的文体特征,特别是驳论文的特点,为阅读议论文打下基础。

2、梳理课文的论述思路,学习作者的说理艺术。

3、掌握常用的论证方法,分析其作用,并体会文章的语言特点。

新课导入

有人说,现在已经进入“读图时代”,各种各样的图铺天盖地一般呈现在人们眼前,读图已经成为时尙。

有人认为,读图是造成全民族阅读水平低下的重要因素。因此要回归读书,尤其中学生要多读书,读好书。

那么,我们为什么读书,怎样读书,今天我们一起来聆听几百年以前的先哲的高论。

走近作者

弗兰西斯·培根(1561-1626),英国十七世纪杰出的唯物主义哲学家,哲学史上和科学史上划时代的人物。在人类思想史上占有极其重要的地位。曾被马克思曾誉之为“英国唯物主义和整个现代实验科学的真正始祖”。

培根12岁入剑桥大学读书,毕业后就一直为英国王室服务,曾当律师和国会会员,担任过掌玺大臣和英国大法官。晚年专心从事学术研究的著述活动,写成了一批在近代文化思想史上具有重大影响的著作,其中最重要的一部是《伟大的复兴--新工具论》。另外,他以哲学家的眼光,思考了广泛的人生问题,写出了许多形式短小、风格活泼的随笔小品,后集成《人生论》。他的随笔小品说理透彻,会意隽永。雪莱曾评价说:“他的文字有一种优美而庄严的韵律,给感情以动人的美感,他的论述有着超人的智慧和哲学,给理智以深刻的启迪”。

音形识记

怡情 练达 聪颖 滞碍

狡黠 诘难 吹毛求疵

味同嚼蜡 藻饰 寻章摘句

(yí)

(liàn)

(yǐng)

(zhì)

(jiǎo xiá)

(jié)

(cī)

(jiáo)

(zǎo)

(zhāi)

词语积累

怡情:使心情愉快。

文采藻饰:修饰文辞,使之富有文采。

练达:阅历多而通达人情世故。

诘难:诘问,为难。

狡黠:狡诈。

寻章摘句:搜寻、摘取文章的片段词句。指读书时仅局限于文字的推求。

味同嚼蜡:形容写文章或说话枯燥无味。

滞碍:不通畅。

吹毛求疵:故意挑剔毛病,寻找差错。

高谈阔论:漫无边际地大发议论(多含贬义)。

整体感知

1、默读课文,整体感知

用自己最喜欢的方式,认真地读课文,看看作者围绕着“读书”,作了哪些论述?读的时候,请拿起笔来,把课文中的关键语句勾画出来。

示例:

(1)读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

(2)读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩;凡有所学,皆成性格。

(3)读书时不可存诘难作者,不可尽信书上所言,亦不可寻章摘句,而应推敲细思。

(4)书有可浅尝者,有可吞食者,少数则需咀嚼消化。

(5)读书使人充实,讨论使人机智,作文使人准确。

明确:(1)论述读书的正确目的;(2)论述读书的作用;(3)论述读书的方法。

整体感知

2、划分层次,梳理内容

小组合作给这篇文章列一个提纲。在做提纲笔记时,你需要一句一段地认真读,先弄清楚文章可以分为几个层次,然后对每个层次进行归纳总结,得出段落大意,在几个段落大意的基础上,综合加工,归纳全文的中心思想。

第一层:(从开头到“全凭观察得之”)阐述读书的正确目的。

(1)先从正面说,读书有三种不同目的:怡情、傅彩和长才。重点阐述了读书的好处。

(2)后从反面指出读书的三种偏向,并论述读书和经验的关系。

(3)最后指出,只有明察事理的人才能够读书、用书,而用书的智慧是在观察生活中得来的。

第二层:(从“读书时不可存心诘难作者”到“始能无知而显其有知”)阐述读书的方法。

(1)本层第一句指出读书要仔细推敲细思,反对故意挑刺,迷信书本和公限于文字推求。

(2)对不同的书,作者主张用不同的方法来读。

(3)读书、讨论、作文各有其作用。

第三层:(“读史使人明智”到结尾)阐述读书能塑造人的性格和弥补精神上各种缺陷。

分两个小层:

(1)作者举了一系列的例子,论述读书能塑造人的性格。

(2)作者进一步指出,人的精神上的缺陷,可以用读书来弥补,就像身体百病,可以用运动驱除一样。(反面指出)

合作探究

1、分析文章的说理方法

运用对比论证,用“鄙”“羡”“用”三个字,准确而深刻地分析了不同的人对待读书的不同态度,突出正确的读书目的——用读书。从正反两方面加以论证,使分析更加透彻,说理更加全面、有力,给人的印象更鲜明深刻。

(2)“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接。”

运用比喻论证,把天生才干比作自然花草,把读书补天然之不足比作修剪移接,生动形象地论证了“读书对经验的作用”,使论证通俗易懂。

(1)“狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书,然书并不以用处告人,用书之智不在书中,而在书外,全凭观察得之。”

(3)“读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩:凡有所学,皆成性格。”

运用举例论证,列举了六门学科的不同作用,论证了“读书能够塑造人的性格”的观点,使论证更有说服力。

合作探究

2、赏析句子

用“自然花草”比喻“人的天生才干”,“修剪移接”比喻“求知学习”,用比喻论证论证了“读书对人的天赋的作用”,使论述的道理通俗易懂,论述语言形象生动。

(2)“否则书经提炼犹如水经蒸馏,味同嚼蜡矣。”

“蒸馏过的水”比喻“一本好书”,使读者懂得读书不能只读别人的笔记摘要,生动形象。用比喻的方法从反面强调好书一定要细细揣摩、深入钻研才能读出味道。

(1)“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接。”

(3)“人之才智但有滞碍,无不可读适当之书使之顺畅,一如身体百病,皆可借相宜之运动除之。滚球……射箭……漫步……骑术……”

运用比喻和排比的修辞手法,具体而生动地阐述了读书可以弥补性格缺陷的观点。

课堂小结

黑格尔说过:“培根真正关心的是现实,而不是理论。”德国哲学家费尔巴哈说:“培根是近代自然科学直接的或感性的缔造者。”学习了这篇文章,希望大家在了解培根及其读书观的同时,也能尽早树立属于自己的正确读书观,培养良好的读书习惯。

拓展延伸

你最喜欢文中哪一句读书名言?

请以它作论点,给它配上几个论据,写成一篇200字左的小议论文。

《不求甚解》

学习目标

1、理解“不求甚解”的含义,理解作者所讲的道理;掌握驳论文的写作方法。

2、掌握举例论证和引用论证的方法及其作用。

3、将“不求甚解”的精神运用到读书实践中去,学会读书。

新课导入

1、听写字词。

2、回顾有关议论文的知识。

3、展示积累的有关读书的名言警句和名人事迹。

走近作者

马南邨(1912-1966),原名邓拓,新闻记者、政论家、杂文作家。出生于福建闽侯一个旧知识分子家庭。他从小就酷爱文学艺术。

一九六一年,邓拓应《北京晚报》的要求,开设了《燕山夜话》专栏,以马南邨为笔名。又与吴晗、廖沫沙同志合作,在《前线》杂志上开设了《三家村札记》的专栏。这些杂文旗帜鲜明、爱憎分明、切中时弊而又短小精炼、妙趣横生、富有寓意,受到了广大读者的欢迎。

写作背景

《不求甚解》选自《燕山夜话》。《燕山夜话》是邓拓撰写的杂文集。1961年,正当我国处在暂时困难时期,邓拓应《北京晚报》之请,以提倡读书、丰富知识、开阔眼界、振奋精神为宗旨,用马南邨的笔名开辟了《燕山夜话》专栏。

这个专栏的杂文从古人读书治学,科学研究,生产活动等方面为我们总结和介绍了一些可资借鉴的历史经验;还对现实中的各种不良倾向和错误的思想方法、工作作风提出了批评,对青年的学习修养给予指导。在一篇篇短小精悍、妙趣横生的文字中,蕴含着深刻的寓意和哲理,引人深思,发人深省,对当时的杂文创作产生了积极的影响。

音形识记

开卷有益 劝诫

要诀 狂妄自大

(juàn)

(jiè)

(jué)

(wàng)

音形识记

狂妄自大:极端的自高自大。指极其放肆,自高自大,目中无人。

开卷有益:只要读书就会有收获。

整体感知

1、作者一开头就提出了一般人常常认为的观点“对任何问题不求甚解都是不好的”,对此,作者又是怎样看得呢?默读全文,在文中勾画出作者的观点。

“盲目反对不求甚解的态度同样没有充分的理由。”

“这是古人读书的正确态度,我们应该虚心学习,完全不应该对他滥加粗暴的不讲道理的非议。”

整体感知

2、如果作者先提出一个错误的观点(树靶子),然后加以论证,最终证明这个观点是错误的,从而更有力地表明正确的观点,我们称这种文章为驳论文。

从论证方式来看,议论文分为立论文和驳论文两种。

立论是就一定的事件和问题,提出并阐述、证明自己的见解和主张。

驳论,是就一定事件或问题发表议论,反驳片面的、错误的甚至反动的见解和主张,从而表明自己正确的见解和主张。

常见的反驳方法有三种:驳论点、驳论据和驳论证。无论是驳论据还是驳论证,都是为了驳论点。

驳论文的一般结构模式是:竖靶子——批靶子——摆观点。

整体感知

3、整体感知全文,给文章划分层次,并总结层意。

第一部分(第1段):竖立靶子,提出观点:盲目反对不求甚解有误。

第二部分(第2—4段):追根溯源,分析陶渊明的读书态度,阐明“不求甚解”的两层含义。

第三部分(第5—8段):举例、引用,全面阐明“不求甚解”的读书态度。

第四部分(第9段):总结全文,给出读书建议。

合作探究

1、默读课文,一边读一边圈点勾画,做批注,解决下面的问题。

作者先提出常人认为不求甚解是不好的观点,接着委婉地指出我们没有充分的理由去反对不求甚解。接着指出不求甚解最早由陶渊明提出,但大多数人却曲解了陶渊明的原话, 然后明确指出古人这种正确的读书态度是我们应该虚 心学习的。

(1)作者是怎样亮出自己的观点的?

(2)为什么很多人曲解了陶渊明的话?

人们之所以曲解了陶渊明的话,是因为犯了断章取义的错误,只从前一句去理解,而忽视了后一句,没有把两句话作为一个整体来理解。这样的理解从方法上来说就是错误的。

合作探究

只有“好读书”才能用心读书,并重视理解书中的内容,达到“会意”的阶段,只有能“会意”才可能“求甚解”。

(4)怎样理解陶渊明的读书主张?

陶渊明的读书主张包括两层含义:

其一,要虚心,不能骄傲自负;

其二,不能固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。

(3)好读书为什么重要?

(5)课文用了哪些事例阐述“不求甚解”?

①列宁批评普列汉诺夫的例子,指出读经典要抱着虚心的态度,重在理解经典的精神实质。

②诸葛亮读书“观其大略”的例子,指出观其大略能获得更广泛的知识,更全面地了解问题。

合作探究

读书时不必强求处处清清楚楚,不懂的且先放过,看完后可能就能融会贯通,或者将来某个时候想起来豁然开朗。论证方法:引用论证。

(6)第8自然段的“读书且平平读,未晓处且放过,不必太滞”怎样理解?这一段运用哪种论证方法?

(7)作者的读书建议是什么?

重要的书要反复地读,每一次读都会觉得开卷有益。

合作探究

2、圈画并熟读文中举例论证的相关句子,说说这些例子论证了什么道理 这样论证有什么好处

例如:

文中列举了列宁指导普列汉诺夫读书的例子和诸葛亮读书所用的方法,并加以具体的分析,从而论证了“不求甚解”的读书方法所包含的精髓和实质意义。用举例论证的方法,论据典型,确凿具体,有很强的说服力。

3、本文除了运用举例论证外,还运用了什么论证方法?有什么作用?

(1)运用引证法。引用陶渊明“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食”引出论题,并加以分析,提出论点;引用陆象山的语录,强调不因小失大,再次论证“不求甚解”。

(2)运用对比论证。普列汉诺夫和诸葛亮就是正反对比。

合作探究

4、学习《不求甚解》的写法,对下列成语进行辩证分析,运用求异思维,口述新的立意。

⑴ “见风使舵” ⑵ “班门弄斧” ⑶ “滥竿充数”

提示:成语新解,重在从不同的角度去诠释,划清必要的界限,从正名入手,这往往是行文的前提,另外要紧密联系实际,借题发挥,做到有感而发,有的放矢。

“见风使舵”一词,多用于那些不讲原则的世故之徒,但如果我们赋予“风” 以新的含义,喻指实际情况的变化或者规律,我们可以翻出新意;根据实际情况的变化,掌握方向,采取相应的措施,推动社会向前发展。这样联系现实就大有文章可做。

“班门弄斧”这个成语,可以从故事入手,翻出“不迷信权威,敢于向权威挑战” 的新意。

“滥竿充数” 这个成语,也可以从故事入手,翻出“滥竿之所以能充数,在于欣赏者的水平低下”的新意。

课堂小结

陶渊明在谈到自己读书的快乐体验时说:“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食”。当代著名作家马南邨这篇文章,对“不求甚解”一词做了全新的阐释。

这篇文章启发我们:要善于思考,善于创新,不可墨守成规,对事物或观点要有自己的看法和主张。

拓展延伸

1、反思自我,学习读书方法。

学习正确的读书方法,学生结合自己对课文内容的理解,反思自己读书时有哪些做得不好的地方,应该怎样改进。

分组讨论,然后以组为单位,发表小组的看法。

2、发散思维,培养驳论思维,锻炼论辩口才。

古人认为“开卷有益”,但有的人认为随着社会的发展,这句话已经不适用于当今这个社会。那么,你认为开卷就有益吗?今天的我们该怎样去读书呢?

请以“开卷是否有益”为题,全班分成两组,举行一场小型的辩论会。

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读