人美版(2019)美术鉴赏 2.1 程式与意蕴——中国传统绘画(溪山行旅图)课件(共16张PPT)

文档属性

| 名称 | 人美版(2019)美术鉴赏 2.1 程式与意蕴——中国传统绘画(溪山行旅图)课件(共16张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人美版(2019) | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2023-02-12 21:48:44 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

程式与意蕴——中国传统绘画

《溪山行旅图》

.美术鉴赏(人美版)

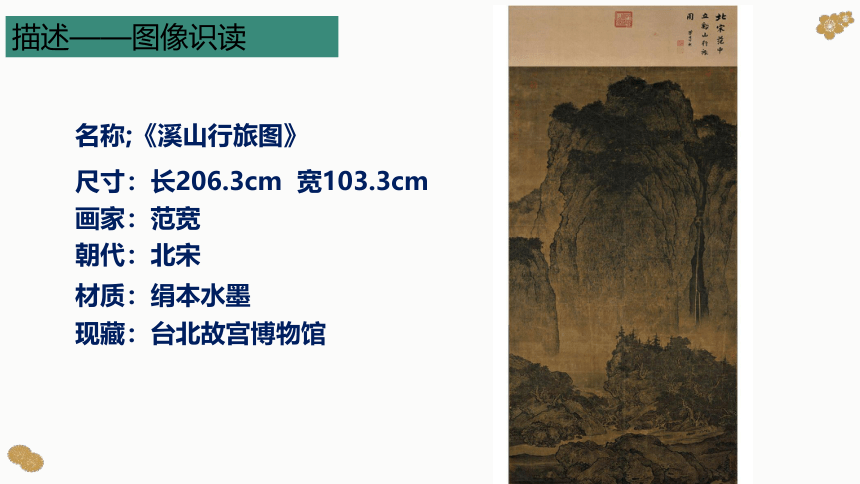

描述——图像识读

名称;《溪山行旅图》

尺寸:长206.3cm 宽103.3cm

画家:范宽

朝代:北宋

材质:绢本水墨

现藏:台北故宫博物馆

范宽(约950-约1032,83岁),又名中正,字中立,陕西华原人,宋代绘画大师。因为性情宽厚豁达,时人称之为“宽”,遂以范宽自名。范宽、董源、李成,并称“北宋三大家”。

善画山水,师荆浩、李成,能自出新意,别成一家。他重视写生,常居山林之间。宋人论他的作品,大多气魄雄伟,境界浩莽。

描述——图像识读

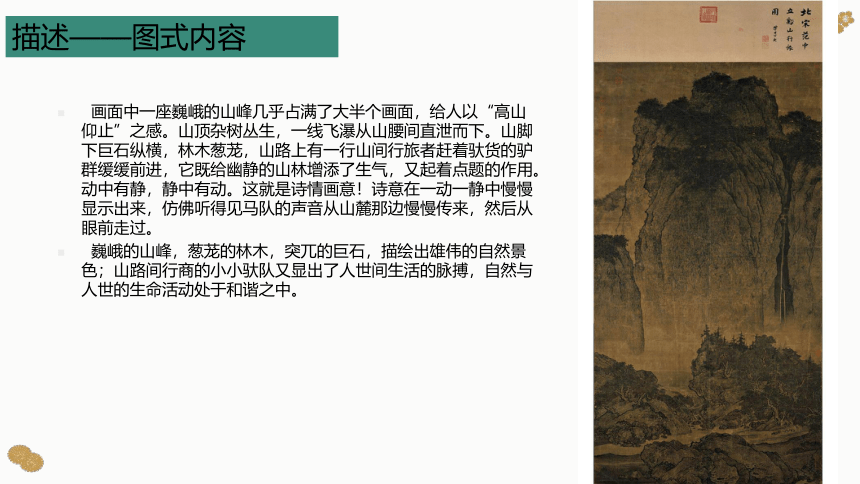

画面中一座巍峨的山峰几乎占满了大半个画面,给人以“高山仰止”之感。山顶杂树丛生,一线飞瀑从山腰间直泄而下。山脚下巨石纵横,林木葱茏,山路上有一行山间行旅者赶着驮货的驴群缓缓前进,它既给幽静的山林增添了生气,又起着点题的作用。 动中有静,静中有动。这就是诗情画意!诗意在一动一静中慢慢显示出来,仿佛听得见马队的声音从山麓那边慢慢传来,然后从眼前走过。

巍峨的山峰,葱茏的林木,突兀的巨石,描绘出雄伟的自然景色;山路间行商的小小驮队又显出了人世间生活的脉搏,自然与人世的生命活动处于和谐之中。

描述——图式内容

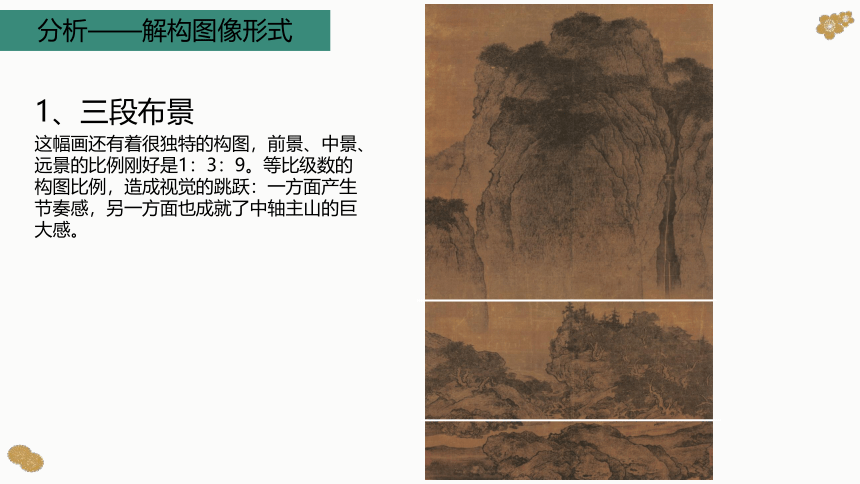

1、三段布景

这幅画还有着很独特的构图,前景、中景、远景的比例刚好是1:3:9。等比级数的构图比例,造成视觉的跳跃:一方面产生节奏感,另一方面也成就了中轴主山的巨大感。

分析——解构图像形式

三

段

式

经

营

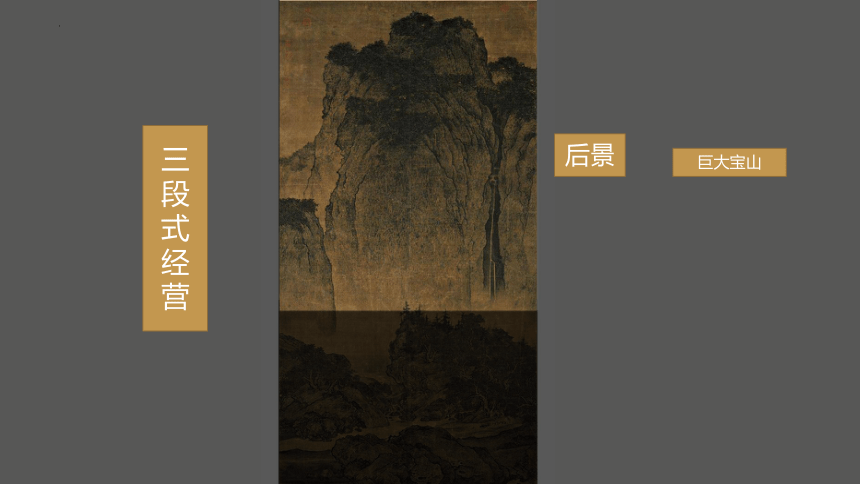

后景

巨大宝山

三

段

式

经

营

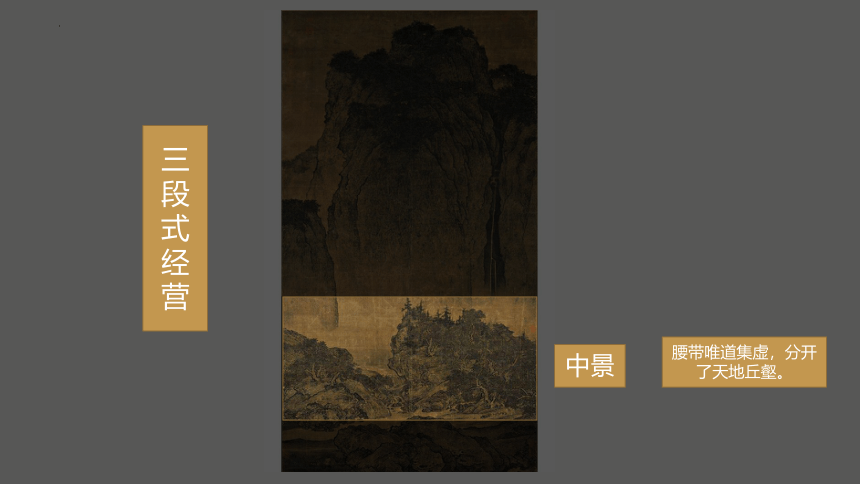

中景

腰带唯道集虚,分开了天地丘壑。

前景

中央两块突兀大石

三

段

式

经

营

分析——解构图像形式

黄金分割线

a

b

c

在《溪山行旅图》面前,最能体会,何谓高山仰止。扑面而来的悬崖峭壁占据整个画面的三分之二。人在其中抬头仰看,山就在头上。在如此雄伟壮阔的大自然面前,人显得如此渺小。

山底下,是一条小路,一队商旅缓缓走进了人们的视野。马队铃声似乎也渐渐进入画面,山涧还有那潺潺溪水应和。动中有静,静中有动。诗情画意在一动一静中显现出来。

描述——图式内容

2、巨碑式构图

中峰鼎立,中轴巨碑式构图,使画面产生中正平衡的效果,朴实而稳定。

3、展现三远空间

高远之势突兀

深远之意重叠

平远之意冲融而飘飘渺渺

分析——解构图像形式

4、笔墨分析——“雨点皴”

他创立雨点皴,就是为了表达山石的坚硬,使山的形体跟质感俱足。作品笔力雄健,层次丰富,使用了“雨点皴”和“短条子皴”表现山石结构,营造“如行夜山”,存托山势险峻。同时以积墨之法使画面墨色凝重、浑厚,极富美感。

分析——解构图像形式

分析——解构图像形式

《溪山行旅图》 范宽

虚

虚

虚

实

实

实

5、留白为虚

打破黑灰色调

解释——挖掘象征意义

《溪山行旅图》用一幅画完成了与天地自然的对话,表达了三重人生境界,也完成了与观众的对话。

第一重境界:凡俗世界的疲于奔命。在画面的1/9处,有一队商旅行走在驿道上,前后各有一人,中间是四匹驮着重担的驴子,驴子被重担压得喘着粗气,即便如此依然奋力前行,勤勤恳恳,不敢慢了脚步。前面带头的人手持长鞭,眼神看着后面,神色焦急,生怕耽搁了时间,后面的人背着重担,一边紧跟脚步,一边看顾着驴子前行。一行商旅行走在溪山美景之中,也无暇欣赏路上美景,反而神色匆忙疲惫,一心只为生活而奔走,看不见更广阔的天空

第二重境界:求道之人对精神世界的追求。画面左侧树丛处,有一行道之人,可见其身着僧侣道袍,头戴宽檐帽,担着担子身子的一半还隐在树从中,前进之路仍旧有着艰难险阻,但僧人的脚步。颇有一种“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的魄力。而在另一座山头的古寺是这僧人求道的其中一个方向,也代表着一种修行的境界

第三重境界:天地自然的宇宙真理,人生的至高境界。坚实浑圆的主山巨大无比,高耸入天之极处,就像人生心境到达了高峰,面对万事万物都波澜不惊。在这种境界下,人生哪还有什么可烦恼的。

评价——恒定艺术价值

该作品在静止的画面中孕育一种动感,一幅空间艺术的绘画却有一种时间艺术的感觉,为宋代北方山水画之典范。体现了范宽的“得山之谷,与山传神”。被董其昌誉为“宋画第一”。 徐悲鸿感叹曰:“中国所有之宝,吾所最倾倒者,则是范中立《溪山行旅图》,大气磅薄,浑雄高古……”

《溪山行旅图》 范宽

程式与意蕴——中国传统绘画

《溪山行旅图》

.美术鉴赏(人美版)

描述——图像识读

名称;《溪山行旅图》

尺寸:长206.3cm 宽103.3cm

画家:范宽

朝代:北宋

材质:绢本水墨

现藏:台北故宫博物馆

范宽(约950-约1032,83岁),又名中正,字中立,陕西华原人,宋代绘画大师。因为性情宽厚豁达,时人称之为“宽”,遂以范宽自名。范宽、董源、李成,并称“北宋三大家”。

善画山水,师荆浩、李成,能自出新意,别成一家。他重视写生,常居山林之间。宋人论他的作品,大多气魄雄伟,境界浩莽。

描述——图像识读

画面中一座巍峨的山峰几乎占满了大半个画面,给人以“高山仰止”之感。山顶杂树丛生,一线飞瀑从山腰间直泄而下。山脚下巨石纵横,林木葱茏,山路上有一行山间行旅者赶着驮货的驴群缓缓前进,它既给幽静的山林增添了生气,又起着点题的作用。 动中有静,静中有动。这就是诗情画意!诗意在一动一静中慢慢显示出来,仿佛听得见马队的声音从山麓那边慢慢传来,然后从眼前走过。

巍峨的山峰,葱茏的林木,突兀的巨石,描绘出雄伟的自然景色;山路间行商的小小驮队又显出了人世间生活的脉搏,自然与人世的生命活动处于和谐之中。

描述——图式内容

1、三段布景

这幅画还有着很独特的构图,前景、中景、远景的比例刚好是1:3:9。等比级数的构图比例,造成视觉的跳跃:一方面产生节奏感,另一方面也成就了中轴主山的巨大感。

分析——解构图像形式

三

段

式

经

营

后景

巨大宝山

三

段

式

经

营

中景

腰带唯道集虚,分开了天地丘壑。

前景

中央两块突兀大石

三

段

式

经

营

分析——解构图像形式

黄金分割线

a

b

c

在《溪山行旅图》面前,最能体会,何谓高山仰止。扑面而来的悬崖峭壁占据整个画面的三分之二。人在其中抬头仰看,山就在头上。在如此雄伟壮阔的大自然面前,人显得如此渺小。

山底下,是一条小路,一队商旅缓缓走进了人们的视野。马队铃声似乎也渐渐进入画面,山涧还有那潺潺溪水应和。动中有静,静中有动。诗情画意在一动一静中显现出来。

描述——图式内容

2、巨碑式构图

中峰鼎立,中轴巨碑式构图,使画面产生中正平衡的效果,朴实而稳定。

3、展现三远空间

高远之势突兀

深远之意重叠

平远之意冲融而飘飘渺渺

分析——解构图像形式

4、笔墨分析——“雨点皴”

他创立雨点皴,就是为了表达山石的坚硬,使山的形体跟质感俱足。作品笔力雄健,层次丰富,使用了“雨点皴”和“短条子皴”表现山石结构,营造“如行夜山”,存托山势险峻。同时以积墨之法使画面墨色凝重、浑厚,极富美感。

分析——解构图像形式

分析——解构图像形式

《溪山行旅图》 范宽

虚

虚

虚

实

实

实

5、留白为虚

打破黑灰色调

解释——挖掘象征意义

《溪山行旅图》用一幅画完成了与天地自然的对话,表达了三重人生境界,也完成了与观众的对话。

第一重境界:凡俗世界的疲于奔命。在画面的1/9处,有一队商旅行走在驿道上,前后各有一人,中间是四匹驮着重担的驴子,驴子被重担压得喘着粗气,即便如此依然奋力前行,勤勤恳恳,不敢慢了脚步。前面带头的人手持长鞭,眼神看着后面,神色焦急,生怕耽搁了时间,后面的人背着重担,一边紧跟脚步,一边看顾着驴子前行。一行商旅行走在溪山美景之中,也无暇欣赏路上美景,反而神色匆忙疲惫,一心只为生活而奔走,看不见更广阔的天空

第二重境界:求道之人对精神世界的追求。画面左侧树丛处,有一行道之人,可见其身着僧侣道袍,头戴宽檐帽,担着担子身子的一半还隐在树从中,前进之路仍旧有着艰难险阻,但僧人的脚步。颇有一种“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的魄力。而在另一座山头的古寺是这僧人求道的其中一个方向,也代表着一种修行的境界

第三重境界:天地自然的宇宙真理,人生的至高境界。坚实浑圆的主山巨大无比,高耸入天之极处,就像人生心境到达了高峰,面对万事万物都波澜不惊。在这种境界下,人生哪还有什么可烦恼的。

评价——恒定艺术价值

该作品在静止的画面中孕育一种动感,一幅空间艺术的绘画却有一种时间艺术的感觉,为宋代北方山水画之典范。体现了范宽的“得山之谷,与山传神”。被董其昌誉为“宋画第一”。 徐悲鸿感叹曰:“中国所有之宝,吾所最倾倒者,则是范中立《溪山行旅图》,大气磅薄,浑雄高古……”

《溪山行旅图》 范宽

同课章节目录

- 第一单元 观看之道——美术鉴赏基础

- 主题一 素养与情操——美术鉴赏的意义

- 主题二 感知与判断——美术鉴赏的过程与方法

- 第二单元 图像之美——绘画艺术

- 主题一 程式与意蕴——中国传统绘画

- 主题二 抒情与写意——文人画

- 主题三 现实与理想——西方古典绘画

- 主题四 超越与延异——西方现代艺术

- 第三单元 匠心之用——雕塑艺术

- 主题— 纪念与象征——空间中的实体艺术

- 主题二 体量与力量——雕塑的美感

- 主题三 场域与对话——公共空间里的雕塑

- 第四单元 无声之韵——建筑艺术

- 主题一 实体与虚空——凝固的音乐

- 主题二 人作与天开——中国古典园林艺术

- 主题三 人居与环境——诗意的栖居

- 第五单元 淳朴之情——民间美术

- 主题一 文化与习俗——从“泥土”中诞生的美

- 主题二 质朴与率真——浓郁乡情的视觉呈现

- 第六单元 时代之镜——中国现代美术

- 主题一 交流与传承——东西文化碰撞中的艺术嬗变

- 主题二 时代与变革——为人生而艺术

- 主题三 初心与使命——时代的美术担当