语文版八年级上册第四单元测试题

图片预览

文档简介

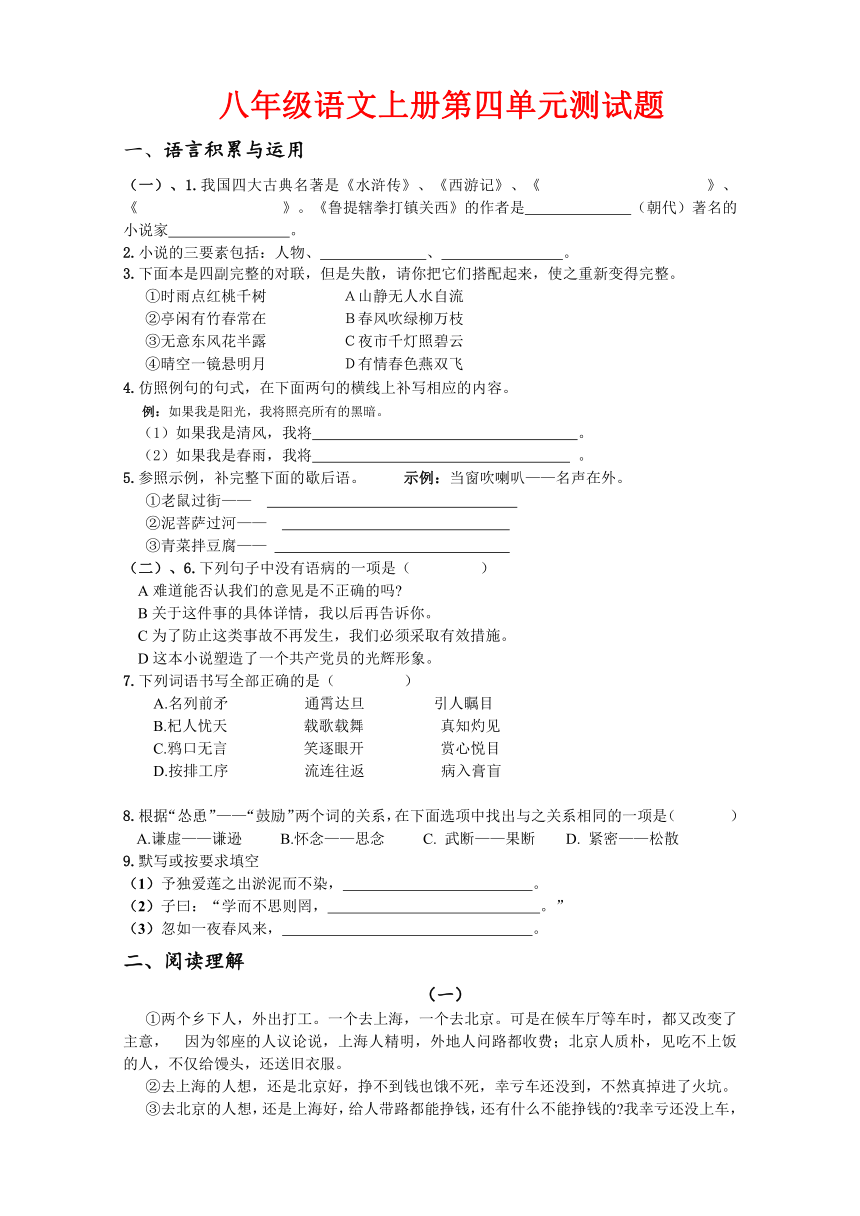

八年级语文上册第四单元测试题

一、语言积累与运用

(一)、1.我国四大古典名著是《水浒传》、《西游记》、《 》、《 》。《鲁提辖拳打镇关西》的作者是 (朝代)著名的小说家 。

2.小说的三要素包括:人物、 、 。

3.下面本是四副完整的对联,但是失散,请你把它们搭配起来,使之重新变得完整。

①时雨点红桃千树 A山静无人水自流

②亭闲有竹春常在 B春风吹绿柳万枝

③无意东风花半露 C夜市千灯照碧云

④晴空一镜悬明月 D有情春色燕双飞

4.仿照例句的句式,在下面两句的横线上补写相应的内容。

例:如果我是阳光,我将照亮所有的黑暗。

(1)如果我是清风,我将 。

(2)如果我是春雨,我将 。

5.参照示例,补完整下面的歇后语。 示例:当窗吹喇叭——名声在外。

①老鼠过街——

②泥菩萨过河——

③青菜拌豆腐——

(二)、6.下列句子中没有语病的一项是( )

A难道能否认我们的意见是不正确的吗

B关于这件事的具体详情,我以后再告诉你。

C为了防止这类事故不再发生,我们必须采取有效措施。

D这本小说塑造了一个共产党员的光辉形象。

7.下列词语书写全部正确的是( )

A.名列前矛 通霄达旦 引人瞩目

B.杞人忧天 载歌载舞 真知灼见

C.鸦口无言 笑逐眼开 赏心悦目

D.按排工序 流连往返 病入膏盲

8.根据“怂恿”——“鼓励”两个词的关系,在下面选项中找出与之关系相同的一项是( )

A.谦虚——谦逊 B.怀念——思念 C. 武断——果断 D. 紧密——松散

9.默写或按要求填空

(1)予独爱莲之出淤泥而不染, 。

(2)子曰:“学而不思则罔, 。”

(3)忽如一夜春风来, 。

二、阅读理解

(一)

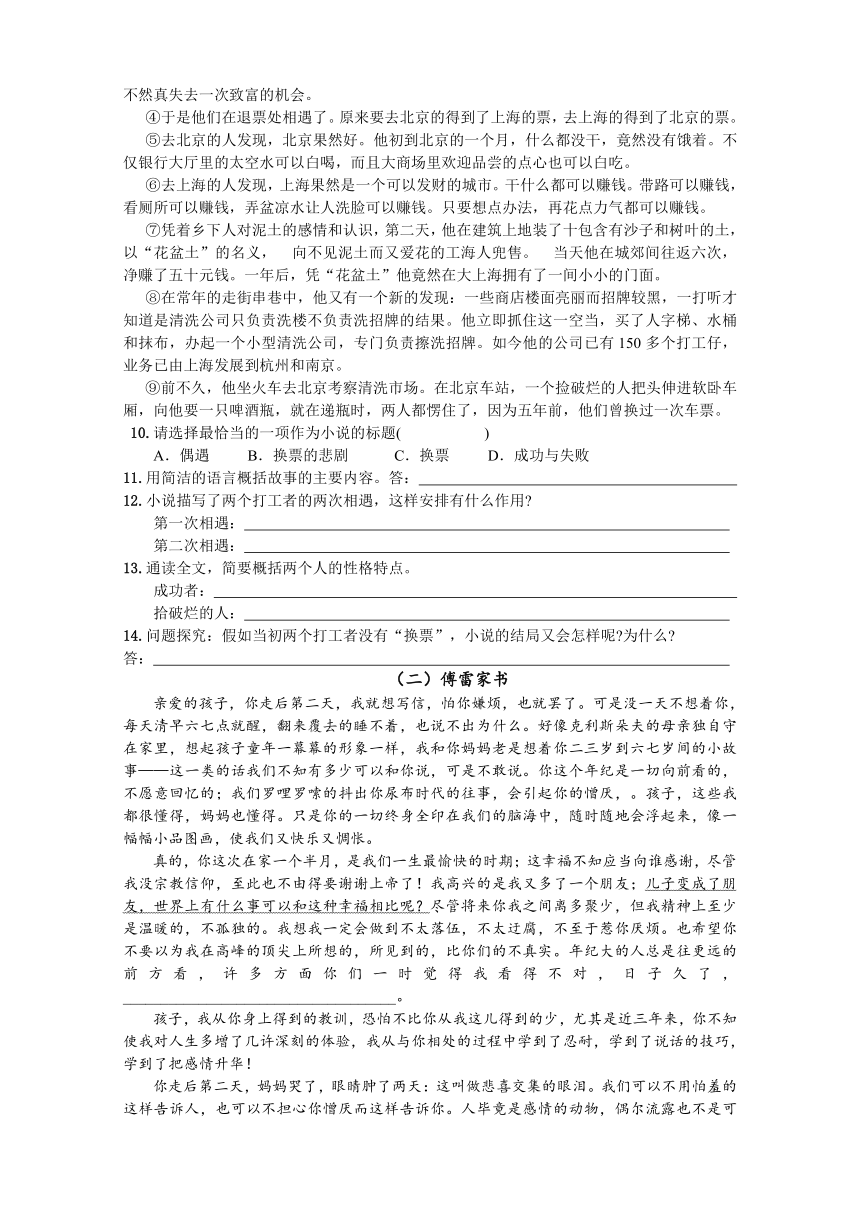

①两个乡下人,外出打工。一个去上海,一个去北京。可是在候车厅等车时,都又改变了主意, 因为邻座的人议论说,上海人精明,外地人问路都收费;北京人质朴,见吃不上饭的人,不仅给馒头,还送旧衣服。

②去上海的人想,还是北京好,挣不到钱也饿不死,幸亏车还没到,不然真掉进了火坑。

③去北京的人想,还是上海好,给人带路都能挣钱,还有什么不能挣钱的 我幸亏还没上车,不然真失去一次致富的机会。

④于是他们在退票处相遇了。原来要去北京的得到了上海的票,去上海的得到了北京的票。

⑤去北京的人发现,北京果然好。他初到北京的一个月,什么都没干,竟然没有饿着。不仅银行大厅里的太空水可以白喝,而且大商场里欢迎品尝的点心也可以白吃。

⑥去上海的人发现,上海果然是一个可以发财的城市。干什么都可以赚钱。带路可以赚钱,看厕所可以赚钱,弄盆凉水让人洗脸可以赚钱。只要想点办法,再花点力气都可以赚钱。

⑦凭着乡下人对泥土的感情和认识,第二天,他在建筑上地装了十包含有沙子和树叶的土,以“花盆土”的名义, 向不见泥土而又爱花的工海人兜售。 当天他在城郊间往返六次,净赚了五十元钱。一年后,凭“花盆土”他竟然在大上海拥有了一间小小的门面。

⑧在常年的走街串巷中,他又有一个新的发现:一些商店楼面亮丽而招牌较黑,一打听才知道是清洗公司只负责洗楼不负责洗招牌的结果。他立即抓住这一空当,买了人字梯、水桶和抹布,办起一个小型清洗公司,专门负责擦洗招牌。如今他的公司已有150多个打工仔,业务已由上海发展到杭州和南京。

⑨前不久,他坐火车去北京考察清洗市场。在北京车站,一个捡破烂的人把头伸进软卧车厢,向他要一只啤酒瓶,就在递瓶时,两人都愣住了,因为五年前,他们曾换过一次车票。

10.请选择最恰当的一项作为小说的标题( )

A.偶遇 B.换票的悲剧 C.换票 D.成功与失败

11.用简洁的语言概括故事的主要内容。答:

12.小说描写了两个打工者的两次相遇,这样安排有什么作用

第一次相遇:

第二次相遇:

13.通读全文,简要概括两个人的性格特点。

成功者:

拾破烂的人:

14.问题探究:假如当初两个打工者没有“换票”,小说的结局又会怎样呢 为什么

答:

(二)傅雷家书

亲爱的孩子,你走后第二天,我就想写信,怕你嫌烦,也就罢了。可是没一天不想着你,每天清早六七点就醒,翻来覆去的睡不着,也说不出为什么。好像克利斯朵夫的母亲独自守在家里,想起孩子童年一幕幕的形象一样,我和你妈妈老是想着你二三岁到六七岁间的小故事——这一类的话我们不知有多少可以和你说,可是不敢说。你这个年纪是一切向前看的,不愿意回忆的;我们罗哩罗嗦的抖出你尿布时代的往事,会引起你的憎厌,。孩子,这些我都很懂得,妈妈也懂得。只是你的一切终身全印在我们的脑海中,随时随地会浮起来,像一幅幅小品图画,使我们又快乐又惆怅。

真的,你这次在家一个半月,是我们一生最愉快的时期;这幸福不知应当向谁感谢,尽管我没宗教信仰,至此也不由得要谢谢上帝了!我高兴的是我又多了一个朋友;儿子变成了朋友,世界上有什么事可以和这种幸福相比呢?尽管将来你我之间离多聚少,但我精神上至少是温暖的,不孤独的。我想我一定会做到不太落伍,不太迂腐,不至于惹你厌烦。也希望你不要以为我在高峰的顶尖上所想的,所见到的,比你们的不真实。年纪大的人总是往更远的前方看,许多方面你们一时觉得我看得不对,日子久了,____________________________________。

孩子,我从你身上得到的教训,恐怕不比你从我这儿得到的少,尤其是近三年来,你不知使我对人生多增了几许深刻的体验,我从与你相处的过程中学到了忍耐,学到了说话的技巧,学到了把感情升华!

你走后第二天,妈妈哭了,眼睛肿了两天:这叫做悲喜交集的眼泪。我们可以不用怕羞的这样告诉人,也可以不担心你憎厌而这样告诉你。人毕竟是感情的动物,偶尔流露也不是可耻的事。何况母亲的眼泪永远是圣洁的,慈爱的!

15.第一段“这一类的话我们不知有多少可以和你说”中的“这一类话”指的是(用原文的语句回答) 。

16.第一段提到令作者“又快乐又惆怅”的时期。为什么说它是“又快乐又惆怅”的?

答: 。

17.为什么说“你这次在家一个半月,是我们一生最愉快的时期”?(用原文回答)

答: 。

18.本段画波浪线的地方表达了作者强烈的愉悦之情,请从语言运用的角度(修辞手法等)进行

分析,说说它何以能表达出强烈的感情。答:

19.从本文语言特色考虑,填入第二段横线上的应是( )句。

(甲)现实却给你证明,我是对的 (乙)现实却给你证明,我并没大错

20.读完本文后,结合对本文主旨的理解,写出你此时最想对父母说的一句话。

答:

21.家书反映了傅雷对两代人如何相处的一些看法。通读全文,回答下面问题。

(1)傅雷认为在两代人相处中,青年人应持有怎样的态度?答:

(2)傅雷认为在两代人相处中,长辈应克服自身哪一些弱点?答:

(3)傅雷希望两代人建立怎样的关系?答:

(三)子罕弗受玉

宋人或得玉,献诸子罕,子罕弗受。献玉者曰:“以示玉人,玉人以为宝也,故敢献之。”子罕曰:“我以不贪为宝,尔以玉为宝。若以与我,皆丧宝也,不若人有其宝。”

22.“宋人或得玉”中的“或”的解释应选( )A.有人 B.有时 C.有的 D.或者

23.“若以与我” 中的“若”的解释应选( )A.好像 B.如果 C.你 D.你们

24.“子罕弗受玉”的原因是( )

A.子罕认为玉的来路不明。 B.子罕不认识献玉人,无功不受禄。

C.子罕以不贪财为宝。 D.子罕认为那块玉不值钱。

25.下列文言句子中的哪些词与“皆丧宝也”的“皆”同义?

(1)村中闻有此人,咸来问讯。答: 。(2)问所从来,具答之。答: 。

【名句积累】1.海纳百川,有容乃大;壁立于仞,无欲则刚。(林则徐)

2.最高贵的复仇是宽容。(雨果) 3.众志成城。(《史记》) 言必信,行必果。(墨子)

4.有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。(苏霍姆林斯基) 5送人玫瑰,手有余香。

6.一个伟大的人有两颗心:一颗心流血,一颗心宽容。 (纪伯伦)

7.给心灵一个空间,给自己寻找一个方向,给生活一份希望

三、写作

语文无处不在,无时不有。你一定在除语文课之外的日常生活中,有过不少学习语文的经历。请以“我在 学到了语文”为题作文。

要求: ①先将题目补充完整,可填上“报纸杂志上”、“电视里”、“游戏中”、“美术课中”等。

②字数500字以上,文中不得出现真实的校名、姓名。

一、语言积累与运用

(一)、1.我国四大古典名著是《水浒传》、《西游记》、《 》、《 》。《鲁提辖拳打镇关西》的作者是 (朝代)著名的小说家 。

2.小说的三要素包括:人物、 、 。

3.下面本是四副完整的对联,但是失散,请你把它们搭配起来,使之重新变得完整。

①时雨点红桃千树 A山静无人水自流

②亭闲有竹春常在 B春风吹绿柳万枝

③无意东风花半露 C夜市千灯照碧云

④晴空一镜悬明月 D有情春色燕双飞

4.仿照例句的句式,在下面两句的横线上补写相应的内容。

例:如果我是阳光,我将照亮所有的黑暗。

(1)如果我是清风,我将 。

(2)如果我是春雨,我将 。

5.参照示例,补完整下面的歇后语。 示例:当窗吹喇叭——名声在外。

①老鼠过街——

②泥菩萨过河——

③青菜拌豆腐——

(二)、6.下列句子中没有语病的一项是( )

A难道能否认我们的意见是不正确的吗

B关于这件事的具体详情,我以后再告诉你。

C为了防止这类事故不再发生,我们必须采取有效措施。

D这本小说塑造了一个共产党员的光辉形象。

7.下列词语书写全部正确的是( )

A.名列前矛 通霄达旦 引人瞩目

B.杞人忧天 载歌载舞 真知灼见

C.鸦口无言 笑逐眼开 赏心悦目

D.按排工序 流连往返 病入膏盲

8.根据“怂恿”——“鼓励”两个词的关系,在下面选项中找出与之关系相同的一项是( )

A.谦虚——谦逊 B.怀念——思念 C. 武断——果断 D. 紧密——松散

9.默写或按要求填空

(1)予独爱莲之出淤泥而不染, 。

(2)子曰:“学而不思则罔, 。”

(3)忽如一夜春风来, 。

二、阅读理解

(一)

①两个乡下人,外出打工。一个去上海,一个去北京。可是在候车厅等车时,都又改变了主意, 因为邻座的人议论说,上海人精明,外地人问路都收费;北京人质朴,见吃不上饭的人,不仅给馒头,还送旧衣服。

②去上海的人想,还是北京好,挣不到钱也饿不死,幸亏车还没到,不然真掉进了火坑。

③去北京的人想,还是上海好,给人带路都能挣钱,还有什么不能挣钱的 我幸亏还没上车,不然真失去一次致富的机会。

④于是他们在退票处相遇了。原来要去北京的得到了上海的票,去上海的得到了北京的票。

⑤去北京的人发现,北京果然好。他初到北京的一个月,什么都没干,竟然没有饿着。不仅银行大厅里的太空水可以白喝,而且大商场里欢迎品尝的点心也可以白吃。

⑥去上海的人发现,上海果然是一个可以发财的城市。干什么都可以赚钱。带路可以赚钱,看厕所可以赚钱,弄盆凉水让人洗脸可以赚钱。只要想点办法,再花点力气都可以赚钱。

⑦凭着乡下人对泥土的感情和认识,第二天,他在建筑上地装了十包含有沙子和树叶的土,以“花盆土”的名义, 向不见泥土而又爱花的工海人兜售。 当天他在城郊间往返六次,净赚了五十元钱。一年后,凭“花盆土”他竟然在大上海拥有了一间小小的门面。

⑧在常年的走街串巷中,他又有一个新的发现:一些商店楼面亮丽而招牌较黑,一打听才知道是清洗公司只负责洗楼不负责洗招牌的结果。他立即抓住这一空当,买了人字梯、水桶和抹布,办起一个小型清洗公司,专门负责擦洗招牌。如今他的公司已有150多个打工仔,业务已由上海发展到杭州和南京。

⑨前不久,他坐火车去北京考察清洗市场。在北京车站,一个捡破烂的人把头伸进软卧车厢,向他要一只啤酒瓶,就在递瓶时,两人都愣住了,因为五年前,他们曾换过一次车票。

10.请选择最恰当的一项作为小说的标题( )

A.偶遇 B.换票的悲剧 C.换票 D.成功与失败

11.用简洁的语言概括故事的主要内容。答:

12.小说描写了两个打工者的两次相遇,这样安排有什么作用

第一次相遇:

第二次相遇:

13.通读全文,简要概括两个人的性格特点。

成功者:

拾破烂的人:

14.问题探究:假如当初两个打工者没有“换票”,小说的结局又会怎样呢 为什么

答:

(二)傅雷家书

亲爱的孩子,你走后第二天,我就想写信,怕你嫌烦,也就罢了。可是没一天不想着你,每天清早六七点就醒,翻来覆去的睡不着,也说不出为什么。好像克利斯朵夫的母亲独自守在家里,想起孩子童年一幕幕的形象一样,我和你妈妈老是想着你二三岁到六七岁间的小故事——这一类的话我们不知有多少可以和你说,可是不敢说。你这个年纪是一切向前看的,不愿意回忆的;我们罗哩罗嗦的抖出你尿布时代的往事,会引起你的憎厌,。孩子,这些我都很懂得,妈妈也懂得。只是你的一切终身全印在我们的脑海中,随时随地会浮起来,像一幅幅小品图画,使我们又快乐又惆怅。

真的,你这次在家一个半月,是我们一生最愉快的时期;这幸福不知应当向谁感谢,尽管我没宗教信仰,至此也不由得要谢谢上帝了!我高兴的是我又多了一个朋友;儿子变成了朋友,世界上有什么事可以和这种幸福相比呢?尽管将来你我之间离多聚少,但我精神上至少是温暖的,不孤独的。我想我一定会做到不太落伍,不太迂腐,不至于惹你厌烦。也希望你不要以为我在高峰的顶尖上所想的,所见到的,比你们的不真实。年纪大的人总是往更远的前方看,许多方面你们一时觉得我看得不对,日子久了,____________________________________。

孩子,我从你身上得到的教训,恐怕不比你从我这儿得到的少,尤其是近三年来,你不知使我对人生多增了几许深刻的体验,我从与你相处的过程中学到了忍耐,学到了说话的技巧,学到了把感情升华!

你走后第二天,妈妈哭了,眼睛肿了两天:这叫做悲喜交集的眼泪。我们可以不用怕羞的这样告诉人,也可以不担心你憎厌而这样告诉你。人毕竟是感情的动物,偶尔流露也不是可耻的事。何况母亲的眼泪永远是圣洁的,慈爱的!

15.第一段“这一类的话我们不知有多少可以和你说”中的“这一类话”指的是(用原文的语句回答) 。

16.第一段提到令作者“又快乐又惆怅”的时期。为什么说它是“又快乐又惆怅”的?

答: 。

17.为什么说“你这次在家一个半月,是我们一生最愉快的时期”?(用原文回答)

答: 。

18.本段画波浪线的地方表达了作者强烈的愉悦之情,请从语言运用的角度(修辞手法等)进行

分析,说说它何以能表达出强烈的感情。答:

19.从本文语言特色考虑,填入第二段横线上的应是( )句。

(甲)现实却给你证明,我是对的 (乙)现实却给你证明,我并没大错

20.读完本文后,结合对本文主旨的理解,写出你此时最想对父母说的一句话。

答:

21.家书反映了傅雷对两代人如何相处的一些看法。通读全文,回答下面问题。

(1)傅雷认为在两代人相处中,青年人应持有怎样的态度?答:

(2)傅雷认为在两代人相处中,长辈应克服自身哪一些弱点?答:

(3)傅雷希望两代人建立怎样的关系?答:

(三)子罕弗受玉

宋人或得玉,献诸子罕,子罕弗受。献玉者曰:“以示玉人,玉人以为宝也,故敢献之。”子罕曰:“我以不贪为宝,尔以玉为宝。若以与我,皆丧宝也,不若人有其宝。”

22.“宋人或得玉”中的“或”的解释应选( )A.有人 B.有时 C.有的 D.或者

23.“若以与我” 中的“若”的解释应选( )A.好像 B.如果 C.你 D.你们

24.“子罕弗受玉”的原因是( )

A.子罕认为玉的来路不明。 B.子罕不认识献玉人,无功不受禄。

C.子罕以不贪财为宝。 D.子罕认为那块玉不值钱。

25.下列文言句子中的哪些词与“皆丧宝也”的“皆”同义?

(1)村中闻有此人,咸来问讯。答: 。(2)问所从来,具答之。答: 。

【名句积累】1.海纳百川,有容乃大;壁立于仞,无欲则刚。(林则徐)

2.最高贵的复仇是宽容。(雨果) 3.众志成城。(《史记》) 言必信,行必果。(墨子)

4.有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。(苏霍姆林斯基) 5送人玫瑰,手有余香。

6.一个伟大的人有两颗心:一颗心流血,一颗心宽容。 (纪伯伦)

7.给心灵一个空间,给自己寻找一个方向,给生活一份希望

三、写作

语文无处不在,无时不有。你一定在除语文课之外的日常生活中,有过不少学习语文的经历。请以“我在 学到了语文”为题作文。

要求: ①先将题目补充完整,可填上“报纸杂志上”、“电视里”、“游戏中”、“美术课中”等。

②字数500字以上,文中不得出现真实的校名、姓名。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 巴东三峡

- 2 周庄水韵

- 3 *青海湖,梦幻般的湖

- 4 *走进纽约

- 第二单元

- 5 北京喜获2008年奥运会主办权

- 6 别了,“不列颠尼亚”

- 7 *生命之舟

- 8 杂交水稻之父--袁隆平

- 第三单元

- 9 纪念白求恩

- 10 *谈语言

- 11 最苦与最乐

- 12 *懒惰的智慧

- 第四单元

- 13 鲁提辖拳打镇关西

- 14 范进中举

- 15 *选举风波

- 16 *山米与白鹤

- 第五单元

- 17 花儿为什么这样红

- 18 雨林的毁灭--世界性灾难

- 19 海洋是未来的粮仓

- 20 世纪之交的科学随想

- 第六单元

- 21 小石潭记

- 22 答谢中书书

- 23 记承天寺夜游

- 24 *满井游记

- 25 诗词五首

- 第七单元

- 26 古文二则

- 27 曹刿论战

- 28 *干将莫邪

- 29 *劳山道士

- 30 诗词五首