第7课 最后一课(浅层阅读+深层阅读+语文积累,共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7课 最后一课(浅层阅读+深层阅读+语文积累,共44张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 745.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-03-16 13:26:09 | ||

图片预览

文档简介

课件44张PPT。都 德7.最后一课 第一课时 浅层阅读——整体感知1.作家作品。

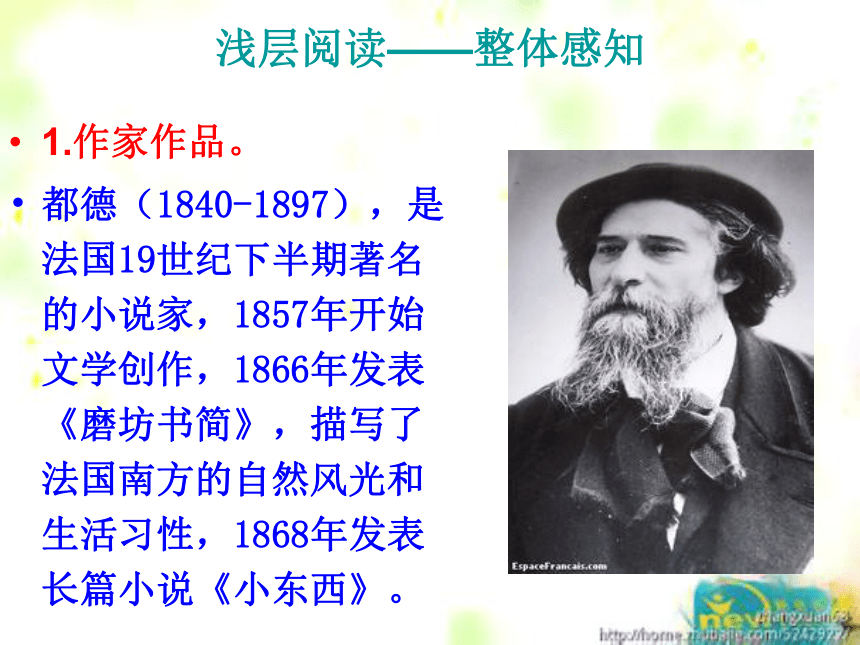

都德(1840-1897),是法国19世纪下半期著名的小说家,1857年开始文学创作,1866年发表《磨坊书简》,描写了法国南方的自然风光和生活习性,1868年发表长篇小说《小东西》。2.背景链接《最后一课》写于普法战争第二年(1873年)。普法战争是1870-1871年法国和普鲁士的战争。1870年7月,法国首先向普鲁士宣战,这个掠夺性的战争,正如马克思当时指出的,敲响了“第二帝国的丧钟”。9月,色当一役,法军大败,拿破仑第三被俘,普鲁士军队长驱直入,占领了阿尔萨斯、洛林等法国的三分之一以上的土地。此时,这场战争对法国来说,已经变成自卫战争。面对普鲁士军队的屠杀掠夺,法国人民同仇敌忾,抗击敌人。这个短篇,就以沦陷了的阿尔萨斯的一个小学校被迫改学德文的事件为题材,通过描写最后一堂法文课的情景,刻画了小学生小弗郎士和乡村教师韩麦尔的典型形象,反映了法国人民深厚的爱国感情。3.文体链接。小说是文学体裁的一种。它以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映生活。小说要素人物——通过外貌、语言、动作、心理、神态、细节描写来塑造人物。

环境——社会环境:交待时代背景;自然环境:交待人物活动的时间、地点等,可以烘托气氛,表现人物性格、感情。

情节——开端、发展、高潮、结局都 德7.最后一课 4.给下列加点字注音。哽咽( ) 踱步( )

赚钱( ) 喧闹( )

惩罚( ) 诧异( )

宛转( ) 祈祷( )

戒尺( ) 皱边( )

督学( ) 郝叟( )

膝头( ) 懊悔( )

惨白( ) 钥匙( )ɡěnɡduózhuànxuānchénɡchàwǎnqí dǎojièzhòudūhǎosǒuxīàocǎnyàoshi5.重点词语解释①懊悔:

②思量:

③喧闹:

④哽:

⑤踱:

⑥征发:

⑦祈祷:

⑧宛转:做错了事或说错了话,心里自恨不该这样。文中是考虑的意思。喧哗热闹。声气阻塞。慢步行走。政府向人民征调人力或财物。信仰宗教的人向神默告自己愿望的一种宗教仪式。(歌声、鸟鸣声等)抑扬动听,也可写作“婉转”。6.“最后一课”是一节什么课?这是亡了国的阿尔萨斯人最后的一堂法语课。7.文章以什么为线索?据此将文章分为哪几个阶段?线索: “我”的见闻感受。第一个阶段(第1~6段)序幕。写小弗郎士在上学路上对周围事物的观察和感受。上学路上第二个阶段(第7~10段)开端。通过小弗郎士的观察,写出上课之前教室里的情景。上课前第三个阶段(第11~23段)发展。写韩麦尔先生讲授最后一课的情景及小弗郎士的感受,这是小说的主体。上课中第四个阶段(第24~29段)高潮和结局。写韩麦尔先生宣布散学时的情景。下课后深层阅读——人物赏析(一)分析小弗郎士形象

1.通读课文,想一想小弗郎士上课前后心情、态度有什么变化?什么原因使他发生了这么大的变化?①小弗郎士在上课前的表现:

相关语句:“心里很怕韩麦尔先生骂我”“胳膊底下夹着那怕人的铁戒尺”。A.害怕老师:“我想就别上学了,到野外去玩玩吧”

“……这些景象,比分词用法有趣多了”

“……分词,可是我连一个字也说不上来”

“那天早晨上学,我去得很晚”

“铁匠华希特和‘我’开玩笑,‘……你反正是来得及赶到学校的!’”B.贪玩,不爱学习,经常迟到。相关语句:“普鲁士兵正在操练……比分词用法有趣多了。” C.不懂事。②小弗郎士在课堂上听到韩麦尔先生宣布这是最后一堂法语课时,“心里万分难过”,思想态度发生了明显的变化,具体表现在以下三个方面:A.从贪玩、不爱学习到热爱法语。

“……想起这些,我多么懊悔!我这些课本,语法啦,历史啦 ,刚才我还觉得那么讨厌,带着又那么沉重,现在好像是我的老朋友,舍不得跟它们分手了。”“如果我能把那条出名难学的分词用法从头到尾说出来,声音响亮,口齿清楚,又没有一点儿错误,那么任何代价我都愿意拿出来的。”B.从怕老师到理解、同情并敬爱老师。

相关语句:“他就要离开了,我再也不能看见他了!想到这些,我忘了他给我的惩罚,忘了我挨的戒尺。”“他穿上那套漂亮的礼服,原来是为了纪念这最后一课!”“这可怜的人好像恨不得把自己知道的东西在他离开之前全教给我们。”“可怜的人啊,现在要他跟这一切分手,叫他怎么不伤心呢?”C.从幼稚不懂事到热爱祖国。

相关语句:“我听了这几句话,心里万分难过。啊,那些坏家伙,他们贴在镇公所布告牌上的,原来就是这么一回事!”“现在我明白了,镇上那些老年人为什么来坐在教室里。……他们像是用这种方式来感谢我们老师四十年来忠诚的服务,来表示对就要失去的国土的敬意。”③小弗郎士前后心情、态度发生变化的原因有A.基础原因:小弗郎士本质上并不坏,尽管贪玩,不爱学习,但还能管住自己。

B.本能的反应:对即将失去的美好事物的眷念。

C.根本原因,也是最重要的原因:韩麦尔先生充满爱国激情的言行的感染,亡国的惨痛带给他巨大的震撼,激发了小弗郎士心灵深处爱国主义思想的猛醒。2.体会下面两处细节描写的作用。(1)“这些字帖挂在我们课桌的铁杆上,就好像许多面小国旗在教室里飘扬。”(2)“屋顶上的鸽子咕咕咕咕地低声叫着,我心里想:‘他们该不会强迫这些鸽子也用德国话唱歌吧!’”这一联想表现了小弗郎士对敌人强迫法国人学德语的愤慨和讽刺。语文积累请你根据课文中的人物形象对对联。

1.小弗郎士:

曾经贪玩,曾经怕师,竟想逃课看操练;

如今悔恨,如今怜师,方悟苦学爱祖国。2.韩麦尔先生:身为师之表率,严格要求,一心一意教母语;

生当国之将亡,悲愤难抑,一字一句是爱国。第二课时 深层阅读——人物赏析(二)分析韩麦尔形象

1.韩麦尔先生在上最后一课时的穿戴有何特别?其用意是什么?

韩麦尔先生在上最后一课时“穿上了他那件挺漂亮的绿色礼服,打着皱边的领结,戴着那顶绣边的小黑丝帽。”他穿上这套节日盛装,是为了“纪念这最后一课”,为了“表示对就要失去的国土的敬意。”2.韩麦尔先生讲了哪些话?内容大致可以概括为哪几点?这些话表现了他怎样的心情?①宣布“最后一课”,希望孩子们用心学习;

②批评家长并检讨自己对孩子们的学习不够关心;

③赞美法国语言。

这些话鲜明地表现了韩麦尔先生强烈的民族责任感与爱国主义思想感情。3.品析韩麦尔先生下课时的动作、语言和表情。①表情:“韩麦尔先生站起来,脸色惨白”,“他呆在那儿,头靠着墙壁”。

②语言:“我的朋友们啊,我——我——”

③动作:“他转身朝着黑板,拿起一支粉笔,使出全身的力量,写出两个大字:‘法兰西万岁’”“……只向我们做了一个手势:‘放学了,——你们走吧。’”韩麦尔先生的表情、语言和动作一方面表现他面对祖国被占领的残酷现实陷入极大的痛苦之中,另一方面也表现了他对祖国必胜的信念。4.请概括韩麦尔老师的形象。韩麦尔先生既是一位严师,也是一位有40多年教学经验、受人尊敬的老师,是一位把自己的职业和祖国命运紧紧联系在一起的爱国者,他热爱祖国的语言,有崇高的爱国情感,高度的民族责任感,以及战胜敌人的执着信念。深层阅读1.语言品析。

(1)“亡了国当了奴隶的人民,只要牢牢记住他们的语言,就好像拿着一把打开监狱大门的钥匙。”这句话该如何理解?用监狱的大门比喻普鲁士对法国人民的统治与封锁,钥匙比喻法国语言。含义是:掌握祖国语言,可以激起人民的爱国意识,从而团结起来,打败敌人,求得民族的解放。亡了国当了奴隶,如果牢记祖国语言就永远不会忘记自己的祖国,就会随时激发爱国心和与敌人斗争的意志,永远不会忘记为恢复国土争取自由、解放而斗争,所以说这好像拿着一把打开监狱大门的钥匙(这是一个隐喻)。(2)为什么说“法国语言是世界上最美的语言——最明白,最精确”?这是韩麦尔先生对祖国语言的高度评价和赞颂,这是他热爱祖国语言,强烈的爱国感情的表现,不一定意味着法国语言真是“世界上最美的语言”。2.写法探究(1)找出序幕中的两处环境描写,并分析它所起的作用。 “天气那么暖和,那么晴朗!”

“画眉在树林边宛转地唱歌;锯木厂后边草地上,普鲁士兵正在操练。”这是本文中小弗郎士早晨出门时所见到的场景,包括了自然环境和社会环境,点明了《最后一课》的具体时间和时代背景。尤其值得注意的是社会环境描写,它真实而又十分简练地交代了国土已被侵略军所占领的背景,优美的自然风光和残酷的社会形成了鲜明的对比。(2)教室和韩麦尔先生小院的描写有什么作用?表达出这位教了四十年法语的老师对这最后一课的眷恋,对将要失去祖国语言的难舍。(3)本文采用了对比的写法,请列举两处并简析其作用。①郝叟老头和镇上的人及韩麦尔先生前后对比,从侧面突出阿尔萨斯人民对自己过去行为的懊悔和失去国土的悲痛之情。②小弗朗士以前逃学、上课不认真与最后一节课认真细心对比,突出小弗朗士由不懂事变得懂事,他逐渐有了朦胧的爱国之情,产生了对普鲁士兵的憎恶之感和对自由的向往之心。语文积累我们爱我们的民族,这是我们自信心的泉源。 ——周恩来

人民不仅有权爱国,而且爱国是个义务,是一种光荣。 ——徐特立

常思奋不顾身,而殉国家之急。——司马迁

国耻未雪,何由成名? ——李白

一身报国有万死,双鬓向人无再青。——陆游韩麦尔衣着描写

语言描写

神态描写

动作描写爱国环境描写

对比手法

都德(1840-1897),是法国19世纪下半期著名的小说家,1857年开始文学创作,1866年发表《磨坊书简》,描写了法国南方的自然风光和生活习性,1868年发表长篇小说《小东西》。2.背景链接《最后一课》写于普法战争第二年(1873年)。普法战争是1870-1871年法国和普鲁士的战争。1870年7月,法国首先向普鲁士宣战,这个掠夺性的战争,正如马克思当时指出的,敲响了“第二帝国的丧钟”。9月,色当一役,法军大败,拿破仑第三被俘,普鲁士军队长驱直入,占领了阿尔萨斯、洛林等法国的三分之一以上的土地。此时,这场战争对法国来说,已经变成自卫战争。面对普鲁士军队的屠杀掠夺,法国人民同仇敌忾,抗击敌人。这个短篇,就以沦陷了的阿尔萨斯的一个小学校被迫改学德文的事件为题材,通过描写最后一堂法文课的情景,刻画了小学生小弗郎士和乡村教师韩麦尔的典型形象,反映了法国人民深厚的爱国感情。3.文体链接。小说是文学体裁的一种。它以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映生活。小说要素人物——通过外貌、语言、动作、心理、神态、细节描写来塑造人物。

环境——社会环境:交待时代背景;自然环境:交待人物活动的时间、地点等,可以烘托气氛,表现人物性格、感情。

情节——开端、发展、高潮、结局都 德7.最后一课 4.给下列加点字注音。哽咽( ) 踱步( )

赚钱( ) 喧闹( )

惩罚( ) 诧异( )

宛转( ) 祈祷( )

戒尺( ) 皱边( )

督学( ) 郝叟( )

膝头( ) 懊悔( )

惨白( ) 钥匙( )ɡěnɡduózhuànxuānchénɡchàwǎnqí dǎojièzhòudūhǎosǒuxīàocǎnyàoshi5.重点词语解释①懊悔:

②思量:

③喧闹:

④哽:

⑤踱:

⑥征发:

⑦祈祷:

⑧宛转:做错了事或说错了话,心里自恨不该这样。文中是考虑的意思。喧哗热闹。声气阻塞。慢步行走。政府向人民征调人力或财物。信仰宗教的人向神默告自己愿望的一种宗教仪式。(歌声、鸟鸣声等)抑扬动听,也可写作“婉转”。6.“最后一课”是一节什么课?这是亡了国的阿尔萨斯人最后的一堂法语课。7.文章以什么为线索?据此将文章分为哪几个阶段?线索: “我”的见闻感受。第一个阶段(第1~6段)序幕。写小弗郎士在上学路上对周围事物的观察和感受。上学路上第二个阶段(第7~10段)开端。通过小弗郎士的观察,写出上课之前教室里的情景。上课前第三个阶段(第11~23段)发展。写韩麦尔先生讲授最后一课的情景及小弗郎士的感受,这是小说的主体。上课中第四个阶段(第24~29段)高潮和结局。写韩麦尔先生宣布散学时的情景。下课后深层阅读——人物赏析(一)分析小弗郎士形象

1.通读课文,想一想小弗郎士上课前后心情、态度有什么变化?什么原因使他发生了这么大的变化?①小弗郎士在上课前的表现:

相关语句:“心里很怕韩麦尔先生骂我”“胳膊底下夹着那怕人的铁戒尺”。A.害怕老师:“我想就别上学了,到野外去玩玩吧”

“……这些景象,比分词用法有趣多了”

“……分词,可是我连一个字也说不上来”

“那天早晨上学,我去得很晚”

“铁匠华希特和‘我’开玩笑,‘……你反正是来得及赶到学校的!’”B.贪玩,不爱学习,经常迟到。相关语句:“普鲁士兵正在操练……比分词用法有趣多了。” C.不懂事。②小弗郎士在课堂上听到韩麦尔先生宣布这是最后一堂法语课时,“心里万分难过”,思想态度发生了明显的变化,具体表现在以下三个方面:A.从贪玩、不爱学习到热爱法语。

“……想起这些,我多么懊悔!我这些课本,语法啦,历史啦 ,刚才我还觉得那么讨厌,带着又那么沉重,现在好像是我的老朋友,舍不得跟它们分手了。”“如果我能把那条出名难学的分词用法从头到尾说出来,声音响亮,口齿清楚,又没有一点儿错误,那么任何代价我都愿意拿出来的。”B.从怕老师到理解、同情并敬爱老师。

相关语句:“他就要离开了,我再也不能看见他了!想到这些,我忘了他给我的惩罚,忘了我挨的戒尺。”“他穿上那套漂亮的礼服,原来是为了纪念这最后一课!”“这可怜的人好像恨不得把自己知道的东西在他离开之前全教给我们。”“可怜的人啊,现在要他跟这一切分手,叫他怎么不伤心呢?”C.从幼稚不懂事到热爱祖国。

相关语句:“我听了这几句话,心里万分难过。啊,那些坏家伙,他们贴在镇公所布告牌上的,原来就是这么一回事!”“现在我明白了,镇上那些老年人为什么来坐在教室里。……他们像是用这种方式来感谢我们老师四十年来忠诚的服务,来表示对就要失去的国土的敬意。”③小弗郎士前后心情、态度发生变化的原因有A.基础原因:小弗郎士本质上并不坏,尽管贪玩,不爱学习,但还能管住自己。

B.本能的反应:对即将失去的美好事物的眷念。

C.根本原因,也是最重要的原因:韩麦尔先生充满爱国激情的言行的感染,亡国的惨痛带给他巨大的震撼,激发了小弗郎士心灵深处爱国主义思想的猛醒。2.体会下面两处细节描写的作用。(1)“这些字帖挂在我们课桌的铁杆上,就好像许多面小国旗在教室里飘扬。”(2)“屋顶上的鸽子咕咕咕咕地低声叫着,我心里想:‘他们该不会强迫这些鸽子也用德国话唱歌吧!’”这一联想表现了小弗郎士对敌人强迫法国人学德语的愤慨和讽刺。语文积累请你根据课文中的人物形象对对联。

1.小弗郎士:

曾经贪玩,曾经怕师,竟想逃课看操练;

如今悔恨,如今怜师,方悟苦学爱祖国。2.韩麦尔先生:身为师之表率,严格要求,一心一意教母语;

生当国之将亡,悲愤难抑,一字一句是爱国。第二课时 深层阅读——人物赏析(二)分析韩麦尔形象

1.韩麦尔先生在上最后一课时的穿戴有何特别?其用意是什么?

韩麦尔先生在上最后一课时“穿上了他那件挺漂亮的绿色礼服,打着皱边的领结,戴着那顶绣边的小黑丝帽。”他穿上这套节日盛装,是为了“纪念这最后一课”,为了“表示对就要失去的国土的敬意。”2.韩麦尔先生讲了哪些话?内容大致可以概括为哪几点?这些话表现了他怎样的心情?①宣布“最后一课”,希望孩子们用心学习;

②批评家长并检讨自己对孩子们的学习不够关心;

③赞美法国语言。

这些话鲜明地表现了韩麦尔先生强烈的民族责任感与爱国主义思想感情。3.品析韩麦尔先生下课时的动作、语言和表情。①表情:“韩麦尔先生站起来,脸色惨白”,“他呆在那儿,头靠着墙壁”。

②语言:“我的朋友们啊,我——我——”

③动作:“他转身朝着黑板,拿起一支粉笔,使出全身的力量,写出两个大字:‘法兰西万岁’”“……只向我们做了一个手势:‘放学了,——你们走吧。’”韩麦尔先生的表情、语言和动作一方面表现他面对祖国被占领的残酷现实陷入极大的痛苦之中,另一方面也表现了他对祖国必胜的信念。4.请概括韩麦尔老师的形象。韩麦尔先生既是一位严师,也是一位有40多年教学经验、受人尊敬的老师,是一位把自己的职业和祖国命运紧紧联系在一起的爱国者,他热爱祖国的语言,有崇高的爱国情感,高度的民族责任感,以及战胜敌人的执着信念。深层阅读1.语言品析。

(1)“亡了国当了奴隶的人民,只要牢牢记住他们的语言,就好像拿着一把打开监狱大门的钥匙。”这句话该如何理解?用监狱的大门比喻普鲁士对法国人民的统治与封锁,钥匙比喻法国语言。含义是:掌握祖国语言,可以激起人民的爱国意识,从而团结起来,打败敌人,求得民族的解放。亡了国当了奴隶,如果牢记祖国语言就永远不会忘记自己的祖国,就会随时激发爱国心和与敌人斗争的意志,永远不会忘记为恢复国土争取自由、解放而斗争,所以说这好像拿着一把打开监狱大门的钥匙(这是一个隐喻)。(2)为什么说“法国语言是世界上最美的语言——最明白,最精确”?这是韩麦尔先生对祖国语言的高度评价和赞颂,这是他热爱祖国语言,强烈的爱国感情的表现,不一定意味着法国语言真是“世界上最美的语言”。2.写法探究(1)找出序幕中的两处环境描写,并分析它所起的作用。 “天气那么暖和,那么晴朗!”

“画眉在树林边宛转地唱歌;锯木厂后边草地上,普鲁士兵正在操练。”这是本文中小弗郎士早晨出门时所见到的场景,包括了自然环境和社会环境,点明了《最后一课》的具体时间和时代背景。尤其值得注意的是社会环境描写,它真实而又十分简练地交代了国土已被侵略军所占领的背景,优美的自然风光和残酷的社会形成了鲜明的对比。(2)教室和韩麦尔先生小院的描写有什么作用?表达出这位教了四十年法语的老师对这最后一课的眷恋,对将要失去祖国语言的难舍。(3)本文采用了对比的写法,请列举两处并简析其作用。①郝叟老头和镇上的人及韩麦尔先生前后对比,从侧面突出阿尔萨斯人民对自己过去行为的懊悔和失去国土的悲痛之情。②小弗朗士以前逃学、上课不认真与最后一节课认真细心对比,突出小弗朗士由不懂事变得懂事,他逐渐有了朦胧的爱国之情,产生了对普鲁士兵的憎恶之感和对自由的向往之心。语文积累我们爱我们的民族,这是我们自信心的泉源。 ——周恩来

人民不仅有权爱国,而且爱国是个义务,是一种光荣。 ——徐特立

常思奋不顾身,而殉国家之急。——司马迁

国耻未雪,何由成名? ——李白

一身报国有万死,双鬓向人无再青。——陆游韩麦尔衣着描写

语言描写

神态描写

动作描写爱国环境描写

对比手法

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记