沪科版物理八年级上册 第三章声的世界 章末复习课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 沪科版物理八年级上册 第三章声的世界 章末复习课件(共24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-02-11 20:16:36 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

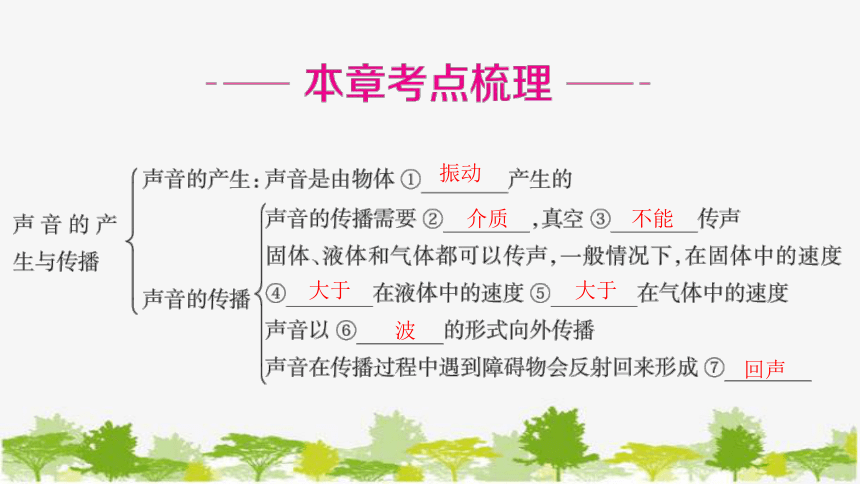

第三章章末复习

回声

振动

介质

不能

大于

大于

波

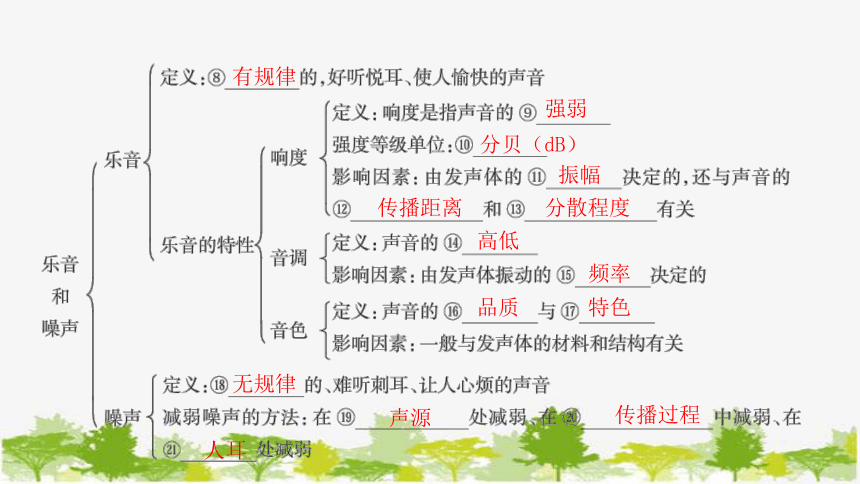

有规律

强弱

分贝(dB)

振幅

传播距离

分散程度

高低

频率

品质

特色

无规律

声源

传播过程

人耳

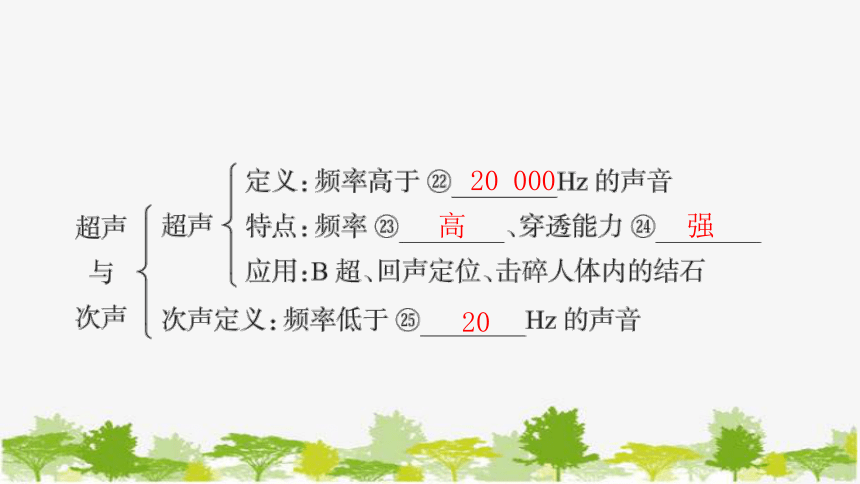

20

20 000

高

强

1.(20-21·临沂沂水期中)下列活动中,用来探究声音产生原因的是( )

B

解析:用大小不同的力敲鼓,鼓面振幅不同,响度不同,研究的是响度跟振幅的关系,故A不符合题意;将发声的音叉触及面颊,感觉音叉振动,说明物体发声时在振动,故B符合题意;将发声手机置于密闭瓶内并抽气,手机铃声明显减小,说明声音的传播需要介质,故C不符合题意;用硬卡片在梳齿上快划、慢划时听声音的变化,由于硬纸片振动频率不同,音调不同,所以研究的是音调和频率的关系,故D不符合题意。

2.小王在实验室探究有关声现象的问题,下列结论正确的是( )

A.声音在不同介质中的传播速度相同

B.声音在真空中传播速度是340 m/s

C.只要物体振动,我们就能听到声音

D.一切正在发声的物体都在振动

解析:声音在不同介质中的传播速度一般是不同的,故A错误。声音在真空中不能传播,故B错误。物体振动,但没有介质、或不在人的听觉范围内,人不能听到声音,故C错误。一切正在发声的物体都在振动,故D正确。

D

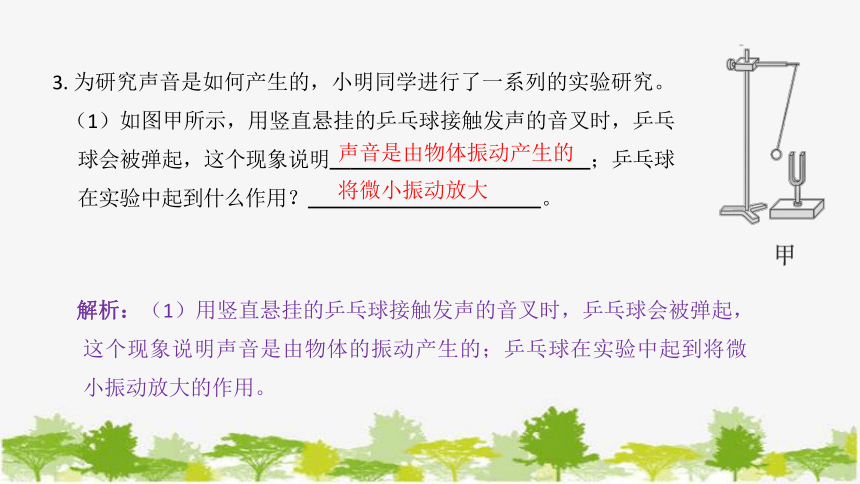

3. 为研究声音是如何产生的,小明同学进行了一系列的实验研究。

(1)如图甲所示,用竖直悬挂的乒乓球接触发声的音叉时,乒乓球会被弹起,这个现象说明 ;乒乓球在实验中起到什么作用? 。

声音是由物体振动产生的

解析:(1)用竖直悬挂的乒乓球接触发声的音叉时,乒乓球会被弹起,这个现象说明声音是由物体的振动产生的;乒乓球在实验中起到将微小振动放大的作用。

将微小振动放大

3. 为研究声音是如何产生的,小明同学进行了一系列的实验研究。

(2)如图乙所示,敲击右边的音叉,左边完全相同的音叉会把乒乓球弹起,这个现象说明 。

空气可以传播声音

解析:(2)敲击右边的音叉,左边完全相同的音叉把乒乓球弹起,这个现象说明空气可以传播声音。

3. 为研究声音是如何产生的,小明同学进行了一系列的实验研究。

(3)若在月球上做上述两个实验, 实验乒乓球会弹起。

(4)石头落入水中,产生的水波向四周传播;发声的音叉接触水面,激起水波向四周传播。通过水波来研究声波,这种研究问题的方法为 法。

A.推理 B.类比 C.控制变量 D.转化

甲

(4)石头落入水中,产生的水波向四周传播;发声的音叉接触水面,激起水波向四周传播。水波和声波有类似的地方,通过水波来研究声波,这种研究问题的方法被称为类比法。故选B。

B

解析:(3)月球上没有空气,处于真空状态,声音不能在真空中传播,因此甲实验乒乓球会被弹起,乙实验乒乓球不会被弹起。

4.如图是1978年在湖北省发掘出土的曾侯乙编钟。用大小相同的力敲击不同的编钟时,会发出不同的声音。这“不同的声音”主要指声音的( )

A.响度 B.音色

C.音调 D.声速

C

解析:用相同大小的力敲击大小不同的编钟,编钟振动的快慢不同,即振动频率不同,所以发出声音的音调不同。故选C。

5.生活中经常用“高”“低”来形容声音,如“女高音”的“高”,是指声音的( )

A.音调 B.响度

C.音色 D.传播速度

A

解析:女高音中的“高”,是指发声体振动的频率高,声音音调高。故选A。

6.耳廓有汇集声波的作用,听力不好的人对着声源的方向常把手掌卷曲起来,放在耳廓旁,如图所示。这样做,可以使听到的声音( )

A.音调升高 B.响度增大

C.音色发生改变 D.频率变大

B

解析:耳廓有汇集声波的作用,听力不好的人对着声源的方向常把手掌卷曲起来,放在耳廓旁,可以汇集更多的声进入耳道,这样可以使听到的声音响度增大。故选B。

7.用香樟树叶卷成筒,把其中一端稍稍捏扁,就可吹响。同一片叶子可以卷成小筒,也可卷成较大的筒(如图所示)。关于两者吹出的声音,下列说法正确的是( )

A.声音主要由叶片振动发出,大筒吹出的音调较低

B.声音主要由叶片振动发出,大筒吹出的音调较高

C.声音主要由空气柱振动发出,小筒吹出的音调较低

D.声音主要由空气柱振动发出,小筒吹出的音调较高

解析:用香樟树叶卷成筒,把其中一端稍稍捏扁,吹出的声音是由空气柱振动产生,卷成小筒时空气柱细,振动快,故小筒吹出的音调较高, D正确。

D

8.把大小和材质都不同的甲、乙(如图所示)两个水杯分别放在图3-6中O点处,小凯用木筷敲杯子发出声音,用专业仪器在P点测得相关数据如表所示,则下列说法中正确的是( )

A.甲与乙相比,乙的音调低

B.甲与乙相比,甲发声的响度较大

C.甲、乙的音色相同

D.快速敲击甲杯,其音调将会升高

项目 频率f/ Hz 声音强弱等级/dB

甲 400 50

乙 600 30

B

解析:音调指声音的高低,由振动频率决定,单位用 Hz表示,由表格数据可知,乙的频率600 Hz高于甲的频率400 Hz,故甲与乙相比,乙的音调高,故A错误;响度指声音的大小,由表格数据可知,甲的声音强弱等级50 dB高于乙的30 dB,则甲和乙相比,甲的响度更大,故B正确;甲、乙两个水杯材质不同,发声体不同,故音色不相同,故C错误;音调由声源振动频率决定,与敲击频率无关,故D错误。故选B。

9.(21-22·临沂临沭期末)校园文化艺术节的开幕式上,小华表演架子鼓。她用力敲击鼓面,使鼓面 发出声音。声音通过 传入人耳。用力越大,同学们听到声音的 越大。

振动

响度

空气

10.庆祝建党100周年全国大学生党史知识竞答大会上,主持人极富感染力的声音是由声带 产生的。观众通过收听获得党史知识,说明声音可以传递 ,观众仅凭声音也能知道谁在主持,这是根据声音的 来判断的。

解析:声音是由物体振动产生的,主持人的声音是由主持人声带振动产生的;同学们通过主持人讲话获得一些党史知识,这说明声能传递信息;不同的人发出声音的音色不同,观众仅凭声音也能知道谁在主持,是依据声音的音色来判断的。

振动

音色

信息

11. 下图分别是音叉、钢琴与长笛发音时的波形图。比较它们的波形,可知它们所发的音具有相同的 和 ,但 不同。

解析:由题图可知,音叉、钢琴、长笛振动的快慢相同,因此音调相同;偏离原位置相同,即振幅相同,因此响度相同;它们的波形不同,因此音色不同。

音调

音色

响度

12.自己来制作“水瓶琴”乐器,如图,在8个相同的水瓶中,灌入质量不同的水,水面的高度不等。

(1)若用相同的力敲击它们,就可以发出不同音调的声音,此时发出的声音的声源是 (选填“空气柱”或“瓶和水”),盛水越多,敲击时发出的声音的音调就越 。

解析:(1)敲击它们时,振动的物体是水和瓶子,瓶中盛水越多,瓶子和水的质量越大,越难振动,音调越低。

瓶和水

低

12.自己来制作“水瓶琴”乐器,如图,在8个相同的水瓶中,灌入质量不同的水,水面的高度不等。

(2)若用嘴依次吹瓶口,也可以发出不同的音调,此时发出的声音的声源是 _________(选填“空气柱”或“瓶和水”),盛水越多,发出的声音的音调就越 。

解析:(2)若用嘴依次吹瓶口,振动的物体是空气柱,瓶中盛水越多,空气柱越短,越容易振动,频率越高,音调越高。

空气柱

高

12.自己来制作“水瓶琴”乐器,如图,在8个相同的水瓶中,灌入质量不同的水,水面的高度不等。

(3)往保温瓶里灌开水的过程中,听声音就能判断壶里水位的高低,因为 。

A.随着水位升高,音调逐渐升高

B.随着水位升高,音调逐渐降低

C.灌水过程中音调保持不变,响度越来越大

D.灌水过程中音调保持不变,响度越来越小

解析:(3)往保温瓶里灌开水的过程中,保温瓶内的水越来越多,空气柱越来越短,越容易振动,频率越高,音调越高,故选A。

A

13.“禁止燃放烟花爆竹”这一规定得到我市市民的一片叫好,它不仅保护了自然环境,也还给了市民一个清静的居住环境。禁止燃放烟花爆竹是( )

A.从人耳处减弱噪声

B.从传播途径中减弱噪声

C.从声源处减弱噪声

D.以上三种减弱噪声的方法都用了

解析:禁止燃放烟花爆竹是为了防止噪声的产生,是在声源处减弱噪声。故选C。

C

14.(21-22·潍坊安丘期中)“千山鸟飞绝,万径人踪灭”的诗句描绘了一幅大雪过后万籁俱寂的绝美画卷,为什么大雪过后你会发现周围特别安静( )

A.可能是大雪后,行驶的车辆减少,噪声减少

B.可能是大雪蓬松多孔,对噪声有吸收作用

C.可能是大雪后,噪声被反射

D.可能是大雪后气温较低,噪声传播速度变慢

解析:大雪过后,满地覆盖着厚厚的积雪,因为积雪疏松多孔,能够吸收声音,所以发现周围特别宁静,B说法符合题意。

B

15. 2021年,十几头大象集体从云南南部一路向北迁徙了几百公里。一路上大象的很多活动似乎在“悄无声息”中进行,实际上它们可以用低于20 Hz的 声波交流。

解析:大象进行交流的“声音”频率低于20 Hz,是次声,不在人耳能够听到声音的频率范围之内,人类听不到大象之间的交流“声音”。

次

16.英国科学家切断番茄植株的茎,用人耳倾听没有引起任何听觉。但在靠近茎的切口处放置录音机录音,然后用超大音量、超低速度播放,居然能清晰地听到“尖叫”声。这说明,番茄植株遭受伤害后,会发出( )

A.响度很小的超声 B.响度很大的超声

C.响度很小的次声 D.响度很大的次声

解析:用超大音量播放表示原来的响度小;超低速度播放表示原来的音调高,番茄植株遭受伤害后,会发出响度很小的超声,故A正确。

A

第三章章末复习

回声

振动

介质

不能

大于

大于

波

有规律

强弱

分贝(dB)

振幅

传播距离

分散程度

高低

频率

品质

特色

无规律

声源

传播过程

人耳

20

20 000

高

强

1.(20-21·临沂沂水期中)下列活动中,用来探究声音产生原因的是( )

B

解析:用大小不同的力敲鼓,鼓面振幅不同,响度不同,研究的是响度跟振幅的关系,故A不符合题意;将发声的音叉触及面颊,感觉音叉振动,说明物体发声时在振动,故B符合题意;将发声手机置于密闭瓶内并抽气,手机铃声明显减小,说明声音的传播需要介质,故C不符合题意;用硬卡片在梳齿上快划、慢划时听声音的变化,由于硬纸片振动频率不同,音调不同,所以研究的是音调和频率的关系,故D不符合题意。

2.小王在实验室探究有关声现象的问题,下列结论正确的是( )

A.声音在不同介质中的传播速度相同

B.声音在真空中传播速度是340 m/s

C.只要物体振动,我们就能听到声音

D.一切正在发声的物体都在振动

解析:声音在不同介质中的传播速度一般是不同的,故A错误。声音在真空中不能传播,故B错误。物体振动,但没有介质、或不在人的听觉范围内,人不能听到声音,故C错误。一切正在发声的物体都在振动,故D正确。

D

3. 为研究声音是如何产生的,小明同学进行了一系列的实验研究。

(1)如图甲所示,用竖直悬挂的乒乓球接触发声的音叉时,乒乓球会被弹起,这个现象说明 ;乒乓球在实验中起到什么作用? 。

声音是由物体振动产生的

解析:(1)用竖直悬挂的乒乓球接触发声的音叉时,乒乓球会被弹起,这个现象说明声音是由物体的振动产生的;乒乓球在实验中起到将微小振动放大的作用。

将微小振动放大

3. 为研究声音是如何产生的,小明同学进行了一系列的实验研究。

(2)如图乙所示,敲击右边的音叉,左边完全相同的音叉会把乒乓球弹起,这个现象说明 。

空气可以传播声音

解析:(2)敲击右边的音叉,左边完全相同的音叉把乒乓球弹起,这个现象说明空气可以传播声音。

3. 为研究声音是如何产生的,小明同学进行了一系列的实验研究。

(3)若在月球上做上述两个实验, 实验乒乓球会弹起。

(4)石头落入水中,产生的水波向四周传播;发声的音叉接触水面,激起水波向四周传播。通过水波来研究声波,这种研究问题的方法为 法。

A.推理 B.类比 C.控制变量 D.转化

甲

(4)石头落入水中,产生的水波向四周传播;发声的音叉接触水面,激起水波向四周传播。水波和声波有类似的地方,通过水波来研究声波,这种研究问题的方法被称为类比法。故选B。

B

解析:(3)月球上没有空气,处于真空状态,声音不能在真空中传播,因此甲实验乒乓球会被弹起,乙实验乒乓球不会被弹起。

4.如图是1978年在湖北省发掘出土的曾侯乙编钟。用大小相同的力敲击不同的编钟时,会发出不同的声音。这“不同的声音”主要指声音的( )

A.响度 B.音色

C.音调 D.声速

C

解析:用相同大小的力敲击大小不同的编钟,编钟振动的快慢不同,即振动频率不同,所以发出声音的音调不同。故选C。

5.生活中经常用“高”“低”来形容声音,如“女高音”的“高”,是指声音的( )

A.音调 B.响度

C.音色 D.传播速度

A

解析:女高音中的“高”,是指发声体振动的频率高,声音音调高。故选A。

6.耳廓有汇集声波的作用,听力不好的人对着声源的方向常把手掌卷曲起来,放在耳廓旁,如图所示。这样做,可以使听到的声音( )

A.音调升高 B.响度增大

C.音色发生改变 D.频率变大

B

解析:耳廓有汇集声波的作用,听力不好的人对着声源的方向常把手掌卷曲起来,放在耳廓旁,可以汇集更多的声进入耳道,这样可以使听到的声音响度增大。故选B。

7.用香樟树叶卷成筒,把其中一端稍稍捏扁,就可吹响。同一片叶子可以卷成小筒,也可卷成较大的筒(如图所示)。关于两者吹出的声音,下列说法正确的是( )

A.声音主要由叶片振动发出,大筒吹出的音调较低

B.声音主要由叶片振动发出,大筒吹出的音调较高

C.声音主要由空气柱振动发出,小筒吹出的音调较低

D.声音主要由空气柱振动发出,小筒吹出的音调较高

解析:用香樟树叶卷成筒,把其中一端稍稍捏扁,吹出的声音是由空气柱振动产生,卷成小筒时空气柱细,振动快,故小筒吹出的音调较高, D正确。

D

8.把大小和材质都不同的甲、乙(如图所示)两个水杯分别放在图3-6中O点处,小凯用木筷敲杯子发出声音,用专业仪器在P点测得相关数据如表所示,则下列说法中正确的是( )

A.甲与乙相比,乙的音调低

B.甲与乙相比,甲发声的响度较大

C.甲、乙的音色相同

D.快速敲击甲杯,其音调将会升高

项目 频率f/ Hz 声音强弱等级/dB

甲 400 50

乙 600 30

B

解析:音调指声音的高低,由振动频率决定,单位用 Hz表示,由表格数据可知,乙的频率600 Hz高于甲的频率400 Hz,故甲与乙相比,乙的音调高,故A错误;响度指声音的大小,由表格数据可知,甲的声音强弱等级50 dB高于乙的30 dB,则甲和乙相比,甲的响度更大,故B正确;甲、乙两个水杯材质不同,发声体不同,故音色不相同,故C错误;音调由声源振动频率决定,与敲击频率无关,故D错误。故选B。

9.(21-22·临沂临沭期末)校园文化艺术节的开幕式上,小华表演架子鼓。她用力敲击鼓面,使鼓面 发出声音。声音通过 传入人耳。用力越大,同学们听到声音的 越大。

振动

响度

空气

10.庆祝建党100周年全国大学生党史知识竞答大会上,主持人极富感染力的声音是由声带 产生的。观众通过收听获得党史知识,说明声音可以传递 ,观众仅凭声音也能知道谁在主持,这是根据声音的 来判断的。

解析:声音是由物体振动产生的,主持人的声音是由主持人声带振动产生的;同学们通过主持人讲话获得一些党史知识,这说明声能传递信息;不同的人发出声音的音色不同,观众仅凭声音也能知道谁在主持,是依据声音的音色来判断的。

振动

音色

信息

11. 下图分别是音叉、钢琴与长笛发音时的波形图。比较它们的波形,可知它们所发的音具有相同的 和 ,但 不同。

解析:由题图可知,音叉、钢琴、长笛振动的快慢相同,因此音调相同;偏离原位置相同,即振幅相同,因此响度相同;它们的波形不同,因此音色不同。

音调

音色

响度

12.自己来制作“水瓶琴”乐器,如图,在8个相同的水瓶中,灌入质量不同的水,水面的高度不等。

(1)若用相同的力敲击它们,就可以发出不同音调的声音,此时发出的声音的声源是 (选填“空气柱”或“瓶和水”),盛水越多,敲击时发出的声音的音调就越 。

解析:(1)敲击它们时,振动的物体是水和瓶子,瓶中盛水越多,瓶子和水的质量越大,越难振动,音调越低。

瓶和水

低

12.自己来制作“水瓶琴”乐器,如图,在8个相同的水瓶中,灌入质量不同的水,水面的高度不等。

(2)若用嘴依次吹瓶口,也可以发出不同的音调,此时发出的声音的声源是 _________(选填“空气柱”或“瓶和水”),盛水越多,发出的声音的音调就越 。

解析:(2)若用嘴依次吹瓶口,振动的物体是空气柱,瓶中盛水越多,空气柱越短,越容易振动,频率越高,音调越高。

空气柱

高

12.自己来制作“水瓶琴”乐器,如图,在8个相同的水瓶中,灌入质量不同的水,水面的高度不等。

(3)往保温瓶里灌开水的过程中,听声音就能判断壶里水位的高低,因为 。

A.随着水位升高,音调逐渐升高

B.随着水位升高,音调逐渐降低

C.灌水过程中音调保持不变,响度越来越大

D.灌水过程中音调保持不变,响度越来越小

解析:(3)往保温瓶里灌开水的过程中,保温瓶内的水越来越多,空气柱越来越短,越容易振动,频率越高,音调越高,故选A。

A

13.“禁止燃放烟花爆竹”这一规定得到我市市民的一片叫好,它不仅保护了自然环境,也还给了市民一个清静的居住环境。禁止燃放烟花爆竹是( )

A.从人耳处减弱噪声

B.从传播途径中减弱噪声

C.从声源处减弱噪声

D.以上三种减弱噪声的方法都用了

解析:禁止燃放烟花爆竹是为了防止噪声的产生,是在声源处减弱噪声。故选C。

C

14.(21-22·潍坊安丘期中)“千山鸟飞绝,万径人踪灭”的诗句描绘了一幅大雪过后万籁俱寂的绝美画卷,为什么大雪过后你会发现周围特别安静( )

A.可能是大雪后,行驶的车辆减少,噪声减少

B.可能是大雪蓬松多孔,对噪声有吸收作用

C.可能是大雪后,噪声被反射

D.可能是大雪后气温较低,噪声传播速度变慢

解析:大雪过后,满地覆盖着厚厚的积雪,因为积雪疏松多孔,能够吸收声音,所以发现周围特别宁静,B说法符合题意。

B

15. 2021年,十几头大象集体从云南南部一路向北迁徙了几百公里。一路上大象的很多活动似乎在“悄无声息”中进行,实际上它们可以用低于20 Hz的 声波交流。

解析:大象进行交流的“声音”频率低于20 Hz,是次声,不在人耳能够听到声音的频率范围之内,人类听不到大象之间的交流“声音”。

次

16.英国科学家切断番茄植株的茎,用人耳倾听没有引起任何听觉。但在靠近茎的切口处放置录音机录音,然后用超大音量、超低速度播放,居然能清晰地听到“尖叫”声。这说明,番茄植株遭受伤害后,会发出( )

A.响度很小的超声 B.响度很大的超声

C.响度很小的次声 D.响度很大的次声

解析:用超大音量播放表示原来的响度小;超低速度播放表示原来的音调高,番茄植株遭受伤害后,会发出响度很小的超声,故A正确。

A

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙