部编版中国历史八年级下册同步课时练习:第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版中国历史八年级下册同步课时练习:第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 63.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-11 22:01:42 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

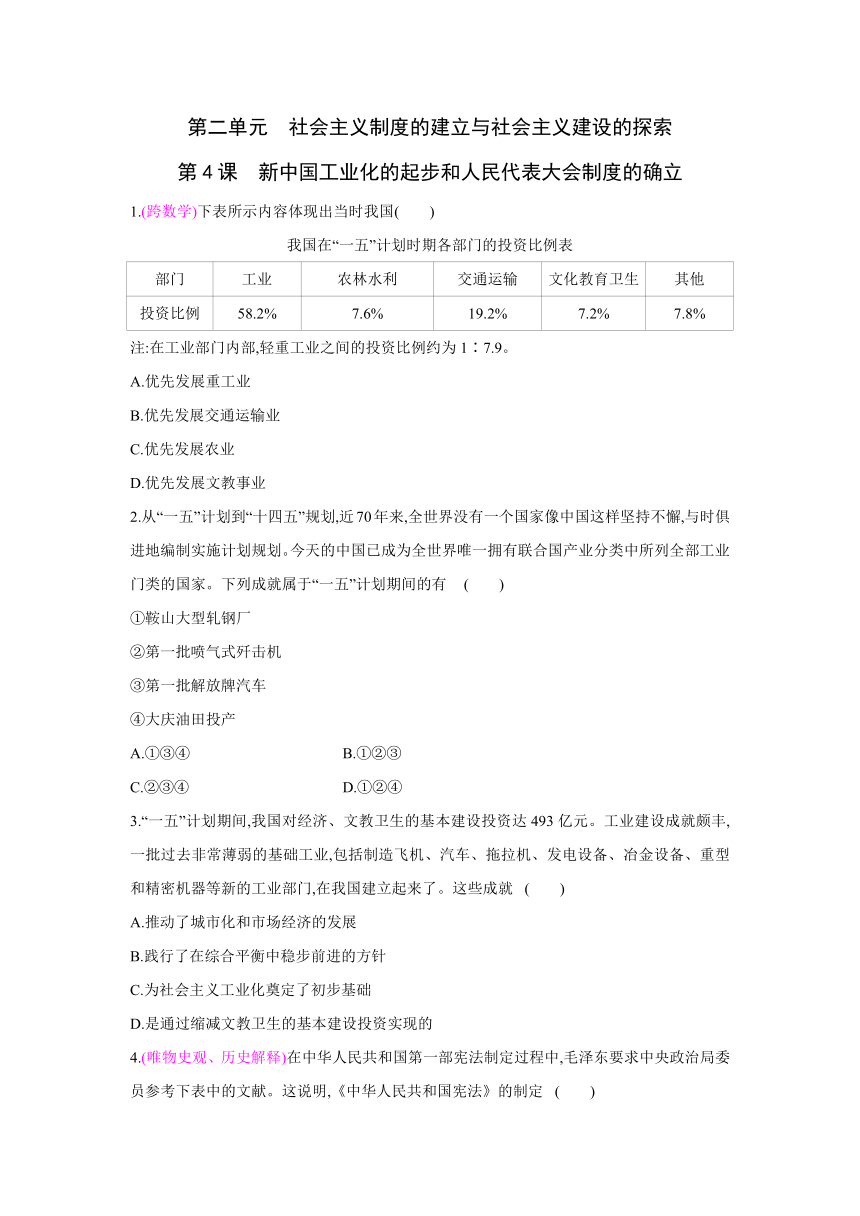

1.(跨数学)下表所示内容体现出当时我国( )

我国在“一五”计划时期各部门的投资比例表

部门 工业 农林水利 交通运输 文化教育卫生 其他

投资比例 58.2% 7.6% 19.2% 7.2% 7.8%

注:在工业部门内部,轻重工业之间的投资比例约为1∶7.9。

A.优先发展重工业

B.优先发展交通运输业

C.优先发展农业

D.优先发展文教事业

2.从“一五”计划到“十四五”规划,近70年来,全世界没有一个国家像中国这样坚持不懈,与时俱进地编制实施计划规划。今天的中国已成为全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家。下列成就属于“一五”计划期间的有 ( )

①鞍山大型轧钢厂

②第一批喷气式歼击机

③第一批解放牌汽车

④大庆油田投产

A.①③④ B.①②③

C.②③④ D.①②④

3.“一五”计划期间,我国对经济、文教卫生的基本建设投资达493亿元。工业建设成就颇丰,一批过去非常薄弱的基础工业,包括制造飞机、汽车、拖拉机、发电设备、冶金设备、重型和精密机器等新的工业部门,在我国建立起来了。这些成就 ( )

A.推动了城市化和市场经济的发展

B.践行了在综合平衡中稳步前进的方针

C.为社会主义工业化奠定了初步基础

D.是通过缩减文教卫生的基本建设投资实现的

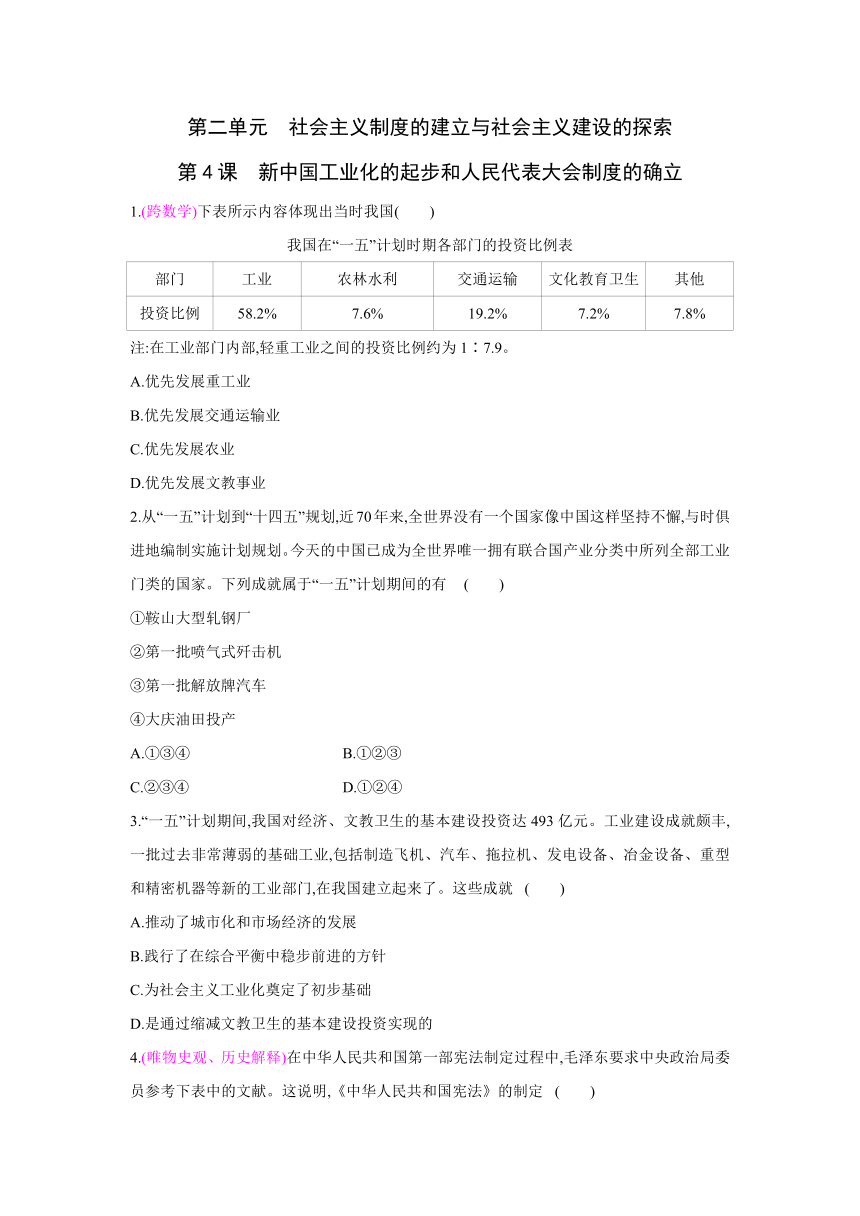

4.(唯物史观、历史解释)在中华人民共和国第一部宪法制定过程中,毛泽东要求中央政治局委员参考下表中的文献。这说明,《中华人民共和国宪法》的制定 ( )

国家或地区 主要文献

苏俄(联) 1918年苏俄宪法、1936年苏联宪法

欧洲 罗马尼亚、波兰、德国、法国等国宪法

中国 1923年曹锟宪法、1946年中华民国宪法

A.沿袭了中国近代宪法的精神

B.以东欧宪法为主要依据

C.主要借鉴西方国家法制思想

D.体现了开放的国际视野

5.(史料实证)1954年,毛泽东在一次重大会议的开幕词中指出:“这次会议是标志着我国人民从1949年建国以来的新胜利和新发展的里程碑,这次会议所制定的宪法将大大地促进我国的社会主义事业。”这次“会议” ( )

A.标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度正式确立

B.大大解放了农村生产力,为中国的工业化建设准备了条件

C.是社会主义初级阶段我国民主与法制建设的重大成就

D.以国家根本法的形式确定了人民代表大会制度

6.(教材P22“课后活动2”改编题)某网站连续两年推出全国“两会”调查热点关键词,比如医疗改革、收入分配、环境保护、教育改革等,体现了“两会”的召开与国计民生息息相关。下列与我国“两会”相对应的政治制度是 ( )

A.政治协商制度、民主共和制

B.人民代表大会制度、民主共和制

C.多党合作制度、政治协商制度

D.人民代表大会制度、政治协商制度

7.阅读材料,回答问题。

材料一1949年中华人民共和国刚刚成立不久,美国政府即宣布“美国不应给共产党中国以官方的经济援助,也不应鼓励私人在共产党中国投资”。朝鲜战争爆发后,美国操纵联合国,进一步全面升级对华经济封锁。为了不再重演国家和民族落后挨打的惨痛历史,中国借鉴苏联在第二次世界大战前后的成功经验,在编制“一五”计划时,进一步明确了优先发展重工业的方针。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“一五”计划期间我国优先发展重工业的原因。

材料二 第一个五年计划期间,我国以苏联帮助兴建的156个项目为中心,先后施工1万多个工业项目,各个领域捷报频传。第一个五年计划建设期间,从计划编制到计划实施,无论是中央(决策)还是地方(工农群众掀起建设高潮),再到每一个建设者,可以说是上下一条心,举全国之力,步调一致搞建设的(如下图)。“一五”期间,我国工业建设和生产所取得的成就远远超过了旧中国的一百年。

1954年从1953年手中接过接力棒,说:“你好啊!你的任务超额完成啦!”

1953年:“哈!我相信你一定会创造更高的纪录。”

——据王树恩《新中国“一五计划”出台的台前幕后》

(2)根据材料二和所学知识,分析第一个五年计划取得巨大成就的原因。

材料三 1954年9月21日《人民日报》报道:“(20日)下午五时五十五分,执行主席宣布表决结果:投票数共一千一百九十七张,同意票一千一百九十七张。这时,全场欢腾,全体起立,为这个伟大的文献的诞生而热烈欢呼。”

注:该文献制定时有1.5亿人参与讨论;人民群众一共提出了118万条修改和补充意见,几乎涉及该文献草案的每一个条款。大会将来自全国各地的意见汇总整理,大至大政方针,小至标点符号,均予以记录。

(3)材料三中的“文献”“大会”各指什么 你如何看待该“文献”

材料四 第一条 为了保护民事主体的合法权益,调整民事关系,维护社会和经济秩序,适应中国特色社会主义发展要求,弘扬社会主义核心价值观,根据宪法,制定本法。

第三条 民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护,任何组织或者个人不得侵犯。

第四条 民事主体在民事活动中的法律地位一律平等。

——《中华人民共和国民法典》(节选)

(4)根据材料四,指出《中华人民共和国民法典》的颁布有何现实意义。

答案

1.A 分析数据可知,“一五”计划期间,我国对重工业的投资比例最大,说明当时我国优先发展重工业。故选A。

2.B

3.C 根据题干中的关键信息“工业建设成就颇丰”“新的工业部门”并结合所学知识可知,“一五”计划期间,我国以苏联帮助兴建的156个项目为中心,先后施工1万多个工业项目。“一五”计划的完成,为国家工业化和国防现代化奠定了初步基础,使我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。故选C。

4.D 根据表格内容可以看出,《中华人民共和国宪法》的制定参考了苏俄(联)、德国、法国等国外宪法,还参考了中国近代宪法,体现了开放的国际视野,故选D项;《中华人民共和国宪法》的制定不仅参考了中国近代宪法,还参考了苏俄(联)、德国、法国等国外宪法,排除A项;材料无法体现《中华人民共和国宪法》的制定以东欧宪法为主要依据,排除B项;《中华人民共和国宪法》的制定还参考了中国近代宪法,排除C项。

5.D 据题干信息“1954年”“重大会议”可知,这次会议是第一届全国人民代表大会第一次会议。大会通过了《中华人民共和国宪法》,宪法规定中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关,这就以国家根本法的形式确定了人民代表大会制度。故选D。

6.D

7.(1)中华人民共和国成立初期,中国工业水平很低,基础薄弱;资本主义国家的经济封锁;民族振兴的需要;对苏联经济建设成功经验的借鉴。

(2)新中国成立;人民当家做主;中国共产党的正确领导;苏联的帮助;国家制定了正确的经济发展规划;各界齐心协力,积极投身于建设工业化;等等。

(3)“文献”指《中华人民共和国宪法》;“大会”指第一届全国人民代表大会第一次会议。该文献是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法,体现了人民民主的原则。

(4)保护人民合法权益,弘扬社会主义核心价值观,对维护社会和经济秩序,全面推进中国特色社会主义建设具有重要意义。(符合题意,言之有理即可)

第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

1.(跨数学)下表所示内容体现出当时我国( )

我国在“一五”计划时期各部门的投资比例表

部门 工业 农林水利 交通运输 文化教育卫生 其他

投资比例 58.2% 7.6% 19.2% 7.2% 7.8%

注:在工业部门内部,轻重工业之间的投资比例约为1∶7.9。

A.优先发展重工业

B.优先发展交通运输业

C.优先发展农业

D.优先发展文教事业

2.从“一五”计划到“十四五”规划,近70年来,全世界没有一个国家像中国这样坚持不懈,与时俱进地编制实施计划规划。今天的中国已成为全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家。下列成就属于“一五”计划期间的有 ( )

①鞍山大型轧钢厂

②第一批喷气式歼击机

③第一批解放牌汽车

④大庆油田投产

A.①③④ B.①②③

C.②③④ D.①②④

3.“一五”计划期间,我国对经济、文教卫生的基本建设投资达493亿元。工业建设成就颇丰,一批过去非常薄弱的基础工业,包括制造飞机、汽车、拖拉机、发电设备、冶金设备、重型和精密机器等新的工业部门,在我国建立起来了。这些成就 ( )

A.推动了城市化和市场经济的发展

B.践行了在综合平衡中稳步前进的方针

C.为社会主义工业化奠定了初步基础

D.是通过缩减文教卫生的基本建设投资实现的

4.(唯物史观、历史解释)在中华人民共和国第一部宪法制定过程中,毛泽东要求中央政治局委员参考下表中的文献。这说明,《中华人民共和国宪法》的制定 ( )

国家或地区 主要文献

苏俄(联) 1918年苏俄宪法、1936年苏联宪法

欧洲 罗马尼亚、波兰、德国、法国等国宪法

中国 1923年曹锟宪法、1946年中华民国宪法

A.沿袭了中国近代宪法的精神

B.以东欧宪法为主要依据

C.主要借鉴西方国家法制思想

D.体现了开放的国际视野

5.(史料实证)1954年,毛泽东在一次重大会议的开幕词中指出:“这次会议是标志着我国人民从1949年建国以来的新胜利和新发展的里程碑,这次会议所制定的宪法将大大地促进我国的社会主义事业。”这次“会议” ( )

A.标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度正式确立

B.大大解放了农村生产力,为中国的工业化建设准备了条件

C.是社会主义初级阶段我国民主与法制建设的重大成就

D.以国家根本法的形式确定了人民代表大会制度

6.(教材P22“课后活动2”改编题)某网站连续两年推出全国“两会”调查热点关键词,比如医疗改革、收入分配、环境保护、教育改革等,体现了“两会”的召开与国计民生息息相关。下列与我国“两会”相对应的政治制度是 ( )

A.政治协商制度、民主共和制

B.人民代表大会制度、民主共和制

C.多党合作制度、政治协商制度

D.人民代表大会制度、政治协商制度

7.阅读材料,回答问题。

材料一1949年中华人民共和国刚刚成立不久,美国政府即宣布“美国不应给共产党中国以官方的经济援助,也不应鼓励私人在共产党中国投资”。朝鲜战争爆发后,美国操纵联合国,进一步全面升级对华经济封锁。为了不再重演国家和民族落后挨打的惨痛历史,中国借鉴苏联在第二次世界大战前后的成功经验,在编制“一五”计划时,进一步明确了优先发展重工业的方针。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“一五”计划期间我国优先发展重工业的原因。

材料二 第一个五年计划期间,我国以苏联帮助兴建的156个项目为中心,先后施工1万多个工业项目,各个领域捷报频传。第一个五年计划建设期间,从计划编制到计划实施,无论是中央(决策)还是地方(工农群众掀起建设高潮),再到每一个建设者,可以说是上下一条心,举全国之力,步调一致搞建设的(如下图)。“一五”期间,我国工业建设和生产所取得的成就远远超过了旧中国的一百年。

1954年从1953年手中接过接力棒,说:“你好啊!你的任务超额完成啦!”

1953年:“哈!我相信你一定会创造更高的纪录。”

——据王树恩《新中国“一五计划”出台的台前幕后》

(2)根据材料二和所学知识,分析第一个五年计划取得巨大成就的原因。

材料三 1954年9月21日《人民日报》报道:“(20日)下午五时五十五分,执行主席宣布表决结果:投票数共一千一百九十七张,同意票一千一百九十七张。这时,全场欢腾,全体起立,为这个伟大的文献的诞生而热烈欢呼。”

注:该文献制定时有1.5亿人参与讨论;人民群众一共提出了118万条修改和补充意见,几乎涉及该文献草案的每一个条款。大会将来自全国各地的意见汇总整理,大至大政方针,小至标点符号,均予以记录。

(3)材料三中的“文献”“大会”各指什么 你如何看待该“文献”

材料四 第一条 为了保护民事主体的合法权益,调整民事关系,维护社会和经济秩序,适应中国特色社会主义发展要求,弘扬社会主义核心价值观,根据宪法,制定本法。

第三条 民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护,任何组织或者个人不得侵犯。

第四条 民事主体在民事活动中的法律地位一律平等。

——《中华人民共和国民法典》(节选)

(4)根据材料四,指出《中华人民共和国民法典》的颁布有何现实意义。

答案

1.A 分析数据可知,“一五”计划期间,我国对重工业的投资比例最大,说明当时我国优先发展重工业。故选A。

2.B

3.C 根据题干中的关键信息“工业建设成就颇丰”“新的工业部门”并结合所学知识可知,“一五”计划期间,我国以苏联帮助兴建的156个项目为中心,先后施工1万多个工业项目。“一五”计划的完成,为国家工业化和国防现代化奠定了初步基础,使我国开始改变工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。故选C。

4.D 根据表格内容可以看出,《中华人民共和国宪法》的制定参考了苏俄(联)、德国、法国等国外宪法,还参考了中国近代宪法,体现了开放的国际视野,故选D项;《中华人民共和国宪法》的制定不仅参考了中国近代宪法,还参考了苏俄(联)、德国、法国等国外宪法,排除A项;材料无法体现《中华人民共和国宪法》的制定以东欧宪法为主要依据,排除B项;《中华人民共和国宪法》的制定还参考了中国近代宪法,排除C项。

5.D 据题干信息“1954年”“重大会议”可知,这次会议是第一届全国人民代表大会第一次会议。大会通过了《中华人民共和国宪法》,宪法规定中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关,这就以国家根本法的形式确定了人民代表大会制度。故选D。

6.D

7.(1)中华人民共和国成立初期,中国工业水平很低,基础薄弱;资本主义国家的经济封锁;民族振兴的需要;对苏联经济建设成功经验的借鉴。

(2)新中国成立;人民当家做主;中国共产党的正确领导;苏联的帮助;国家制定了正确的经济发展规划;各界齐心协力,积极投身于建设工业化;等等。

(3)“文献”指《中华人民共和国宪法》;“大会”指第一届全国人民代表大会第一次会议。该文献是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法,体现了人民民主的原则。

(4)保护人民合法权益,弘扬社会主义核心价值观,对维护社会和经济秩序,全面推进中国特色社会主义建设具有重要意义。(符合题意,言之有理即可)

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化