闻一多先生的说和做

图片预览

文档简介

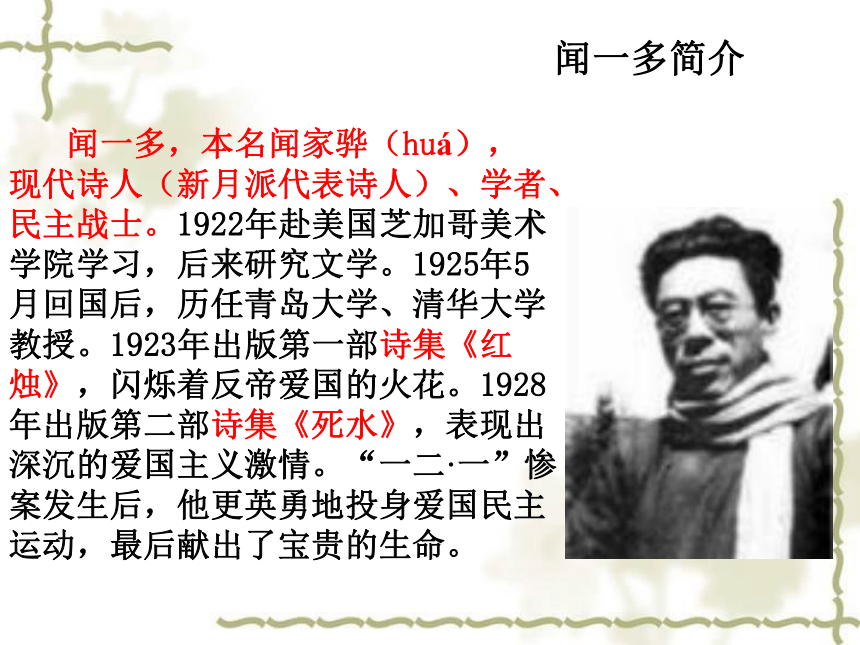

课件35张PPT。闻一多简介 闻一多,本名闻家骅(huá), 现代诗人(新月派代表诗人)、学者、民主战士。1922年赴美国芝加哥美术学院学习,后来研究文学。1925年5月回国后,历任青岛大学、清华大学教授。1923年出版第一部诗集《红烛》,闪烁着反帝爱国的火花。1928年出版第二部诗集《死水》,表现出深沉的爱国主义激情。“一二·一”惨案发生后,他更英勇地投身爱国民主运动,最后献出了宝贵的生命。 1946年初,李公朴与陶行知共同创办“社会大学”,任副校长兼教务长,实施民主教育的理论与实践相结合的方针。同时主编《民主教育》月刊。为了迎接政治协商会议的召开,他参加发起成立政治协商会议陪都各界协进会,被选为理事。在政协会议期间,他经常主持举办各种报告会、演讲会。1946年2月10日重庆各界在较场口举行庆祝旧政协胜利闭幕大会,他担任总指挥。会上国民党特务进行破坏,制造了“较场口血案”,李公朴等人被特务殴伤,送医院治疗。周恩来曾前往探望。同年5月,社会大学由于国民党反动当局百般刁难被迫停办,李公朴从重庆返回昆明,准备将北门出版社迁至上海,并开始编写《世界教育史》。此时他遭到国民党特务的严密监视,但他争取和平民主的决心愈加坚定。他说:“我两只脚跨出门,就不准备再跨回来!”1946年7月11日晚,李公朴被国民党特务杀害。

7月15日在悼念李公朴先生大会上,闻一多忍受着连日饥饿带来的折磨,发表了著名的《最后一次的讲演》,当天下午即被国民党特务杀害。 有的人活着

他已经死了

有的人死了

他还活着

——臧克家

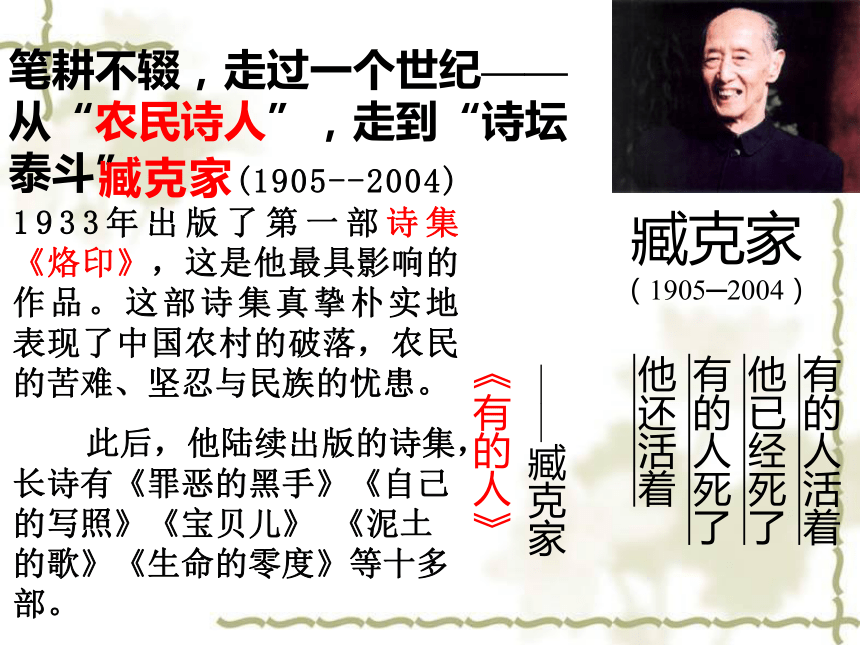

《有的人》臧克家 (1905─2004) 笔耕不辍,走过一个世纪——从“农民诗人”,走到“诗坛泰斗” 臧克家(1905--2004) 1933年出版了第一部诗集 《烙印》,这是他最具影响的作品。这部诗集真挚朴实地 表现了中国农村的破落,农民的苦难、坚忍与民族的忧患。

此后,他陆续出版的诗集,长诗有《罪恶的黑手》《自己的写照》《宝贝儿》 《泥土的歌》《生命的零度》等十多部。 三代

孩子在土里洗澡

爸爸在土里流汗

爷爷在土里埋葬

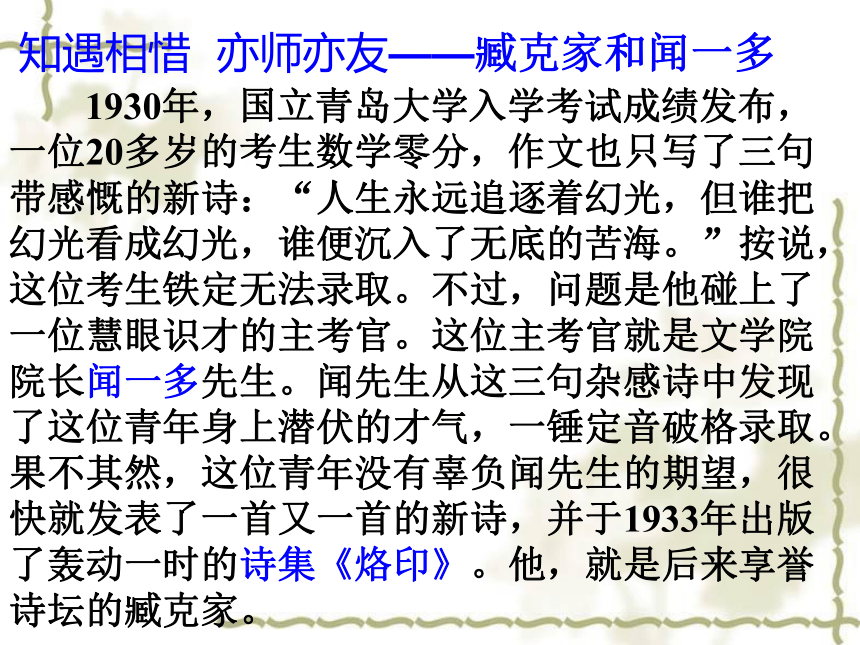

知遇相惜 亦师亦友——臧克家和闻一多 1930年,国立青岛大学入学考试成绩发布,一位20多岁的考生数学零分,作文也只写了三句带感慨的新诗:“人生永远追逐着幻光,但谁把幻光看成幻光,谁便沉入了无底的苦海。”按说,这位考生铁定无法录取。不过,问题是他碰上了一位慧眼识才的主考官。这位主考官就是文学院院长闻一多先生。闻先生从这三句杂感诗中发现了这位青年身上潜伏的才气,一锤定音破格录取。果不其然,这位青年没有辜负闻先生的期望,很快就发表了一首又一首的新诗,并于1933年出版了轰动一时的诗集《烙印》。他,就是后来享誉诗坛的臧克家。闻一多先生的说和做臧克家:大师笔下的大师

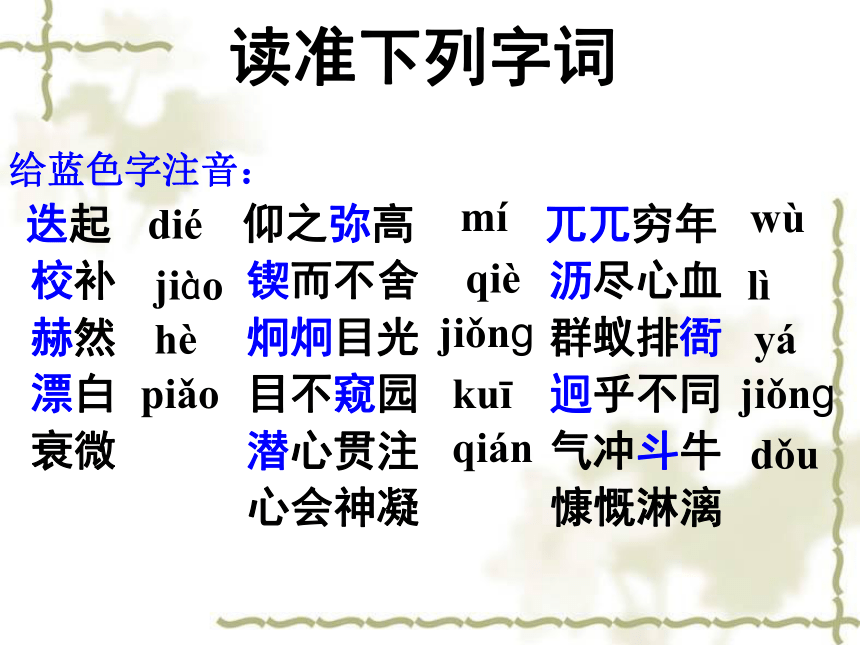

巨人心中的巨人读准下列字词给蓝色字注音:

迭起 仰之弥高 兀兀穷年

校补 锲而不舍 沥尽心血

赫然 炯炯目光 群蚁排衙

漂白 目不窥园 迥乎不同

衰微 潜心贯注 气冲斗牛

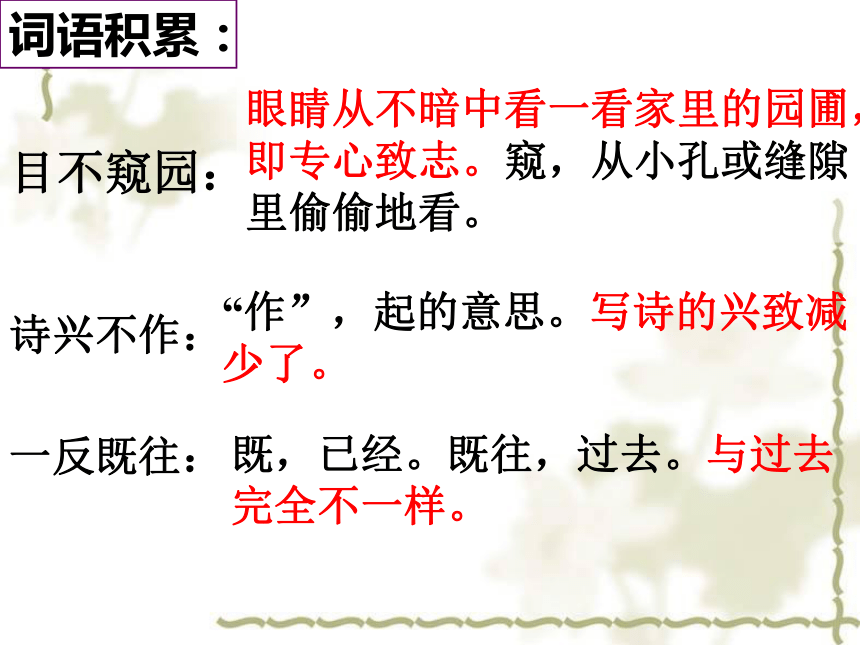

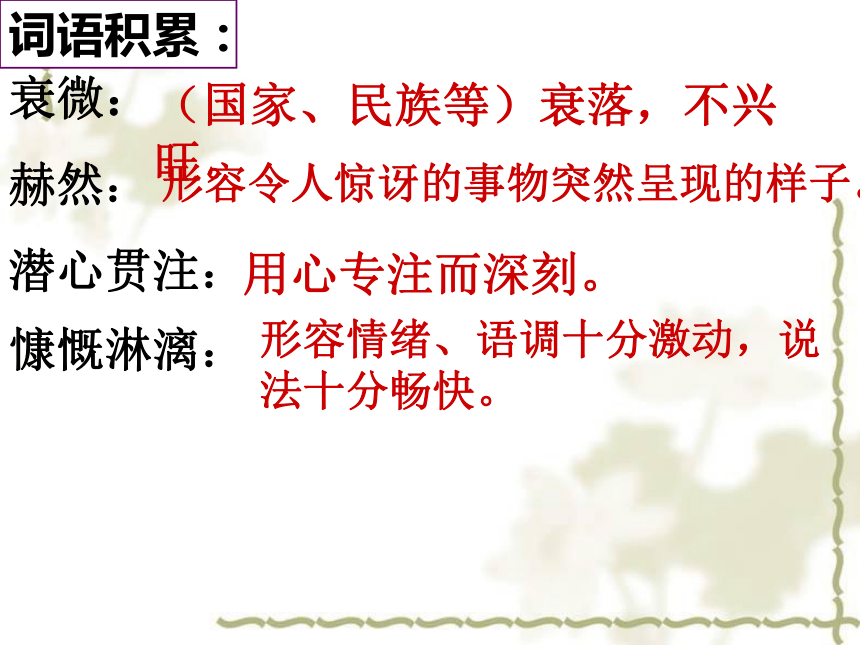

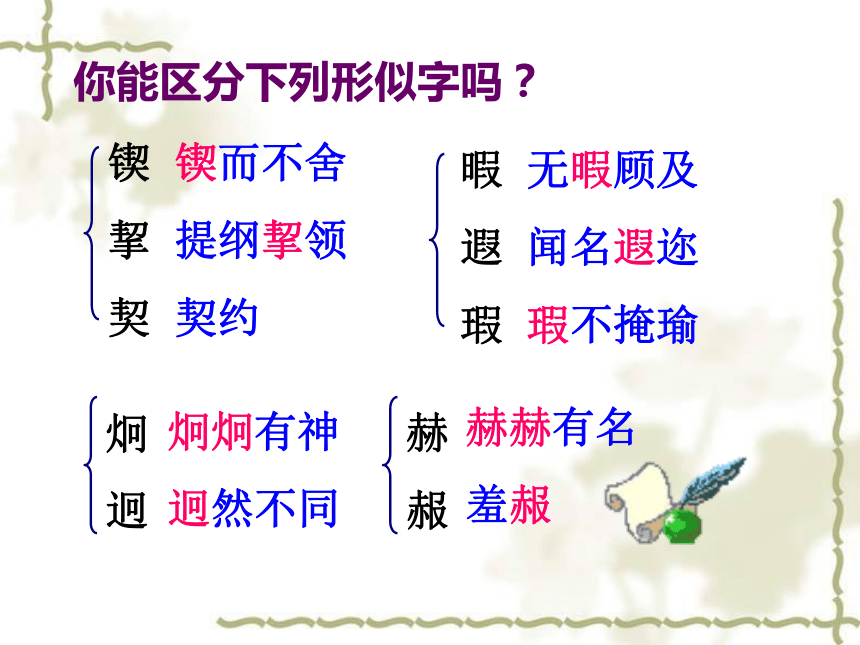

心会神凝 慷慨淋漓diémíwùjiàoqièlìhèjiǒngyákuījiǒngpiǎoqiándǒu眼睛从不暗中看一看家里的园圃,即专心致志。窥,从小孔或缝隙里偷偷地看。“作”,起的意思。写诗的兴致减少了。既,已经。既往,过去。与过去完全不一样。词语积累:(国家、民族等)衰落,不兴旺。形容令人惊讶的事物突然呈现的样子。用心专注而深刻。形容情绪、语调十分激动,说法十分畅快。词语积累:你能区分下列形似字吗?锲而不舍

提纲挈领

契约无暇顾及

闻名遐迩

瑕不掩瑜炯炯有神

迥然不同赫赫有名

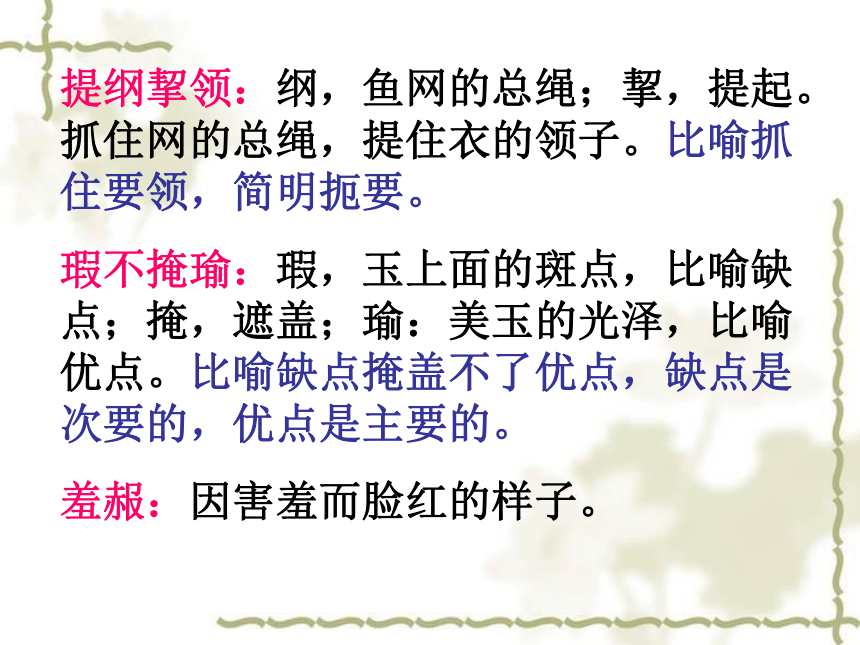

羞赧提纲挈领:纲,鱼网的总绳;挈,提起。抓住网的总绳,提住衣的领子。比喻抓住要领,简明扼要。

瑕不掩瑜:瑕,玉上面的斑点,比喻缺点;掩,遮盖;瑜:美玉的光泽,比喻优点。比喻缺点掩盖不了优点,缺点是次要的,优点是主要的。

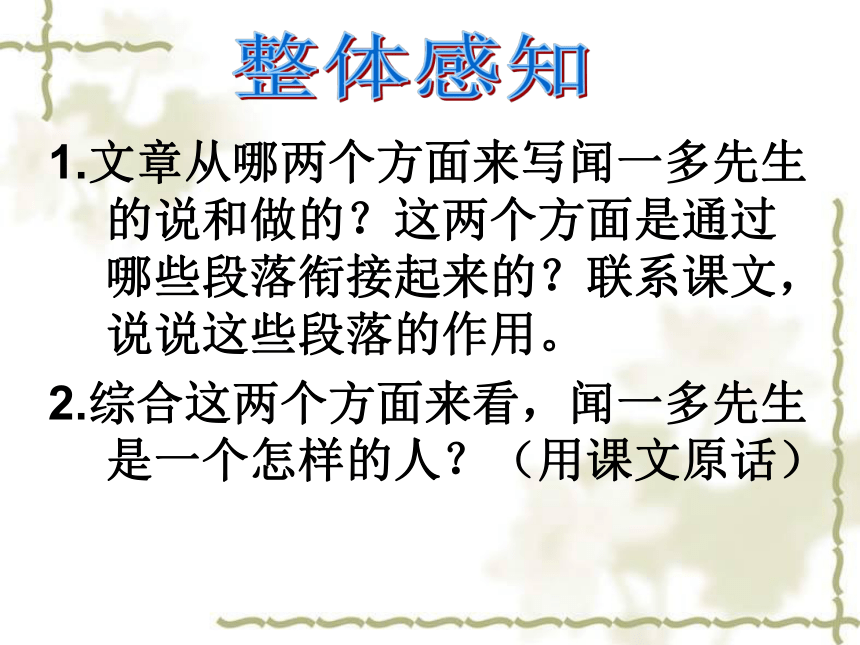

羞赧:因害羞而脸红的样子。1.文章从哪两个方面来写闻一多先生的说和做的?这两个方面是通过 哪些段落衔接起来的?联系课文,说说这些段落的作用。

2.综合这两个方面来看,闻一多先生是一个怎样的人?(用课文原话)整体感知1. 从学者的方面和革命家的方面来写的。 两部分之间用了七、八、九三个段落过渡。第七段承接上文小结,第八、九段开启下文。这样连缀紧密,脉络清楚,过渡自然,把两方面的情况简明地并列提出,给读者以深刻印象。第一部分(1-7)记述闻先生作为学者方面的“说”和“做”。

第二部分(8-20)记述闻一多先生作为革命家方面的“说”和“做”。两个部分:2. “言论和行动完全一致”

或“口的巨人,行的高标”分析课文第一部分: 1、作为学者的闻一多(前期)思想品格上的主要特点是什么?为了表现这一特点,作者选取了哪些材料来证明?重点研读学者闻一多“做”了再“说”,“做”了不“说” 从唐诗入手,几年辛苦,凝结成《唐诗杂论》的硕果;

十年艰辛撰写了《楚辞校补》;

又向“古典新义”迈进。 写作《唐诗杂论》是从“做”了再“说”这个角度选材的;其它两个事例是从“做”了也不一定“说”角度选材的。其中第一件事详写,后两件事略写。这样的剪裁,能有力地突出中心。 2、作者选取的这三件事,选择的角度是什么?详略安排有什么不同? 闻先生的研究唐诗,作者并没有写他研读了哪些书籍,发掘了哪些新意等等,而是着重写他研究的目的和态度:“他想吃尽、消化尽我们中华民族几千年的文化史”,“他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方”,突出了闻先生的研究学问,目的是在于救国;

“目不窥园,足不下楼”,“头发零乱”“睡得很少”这些细节,表现了闻先生的刻苦精神;“一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙”,则表现出闻一多先生一丝不苟的严谨态度。 3、这一部分对闻一多先生的叙述中,穿插了生动细致的描写,体现了他哪些精神和品格。试找出来并加一分析。分析课文第二部分: 1、闻一多后期思想品格上的主要特点是什么?为了表现这一特点,作者选取了哪些材料来证明?重点研读革命家闻一多“说”了就“做”,既“说”又“做” 起稿政治传单

群众大会演说

参加游行示威2、这一部分对闻一多先生的叙述中,穿插了生动细致的描写,体现了他哪些精神和品格。试找出来并加一分析。 “慷慨淋漓”的“你们站出来”这一句话,描绘“昂首挺胸,长须飘飘”的从容姿态,刻画了为民主事业作狮子吼的慷慨陈词、昂首挺胸的战士形象,从而突出了闻一多先生的争取民主、反对独裁的大无畏革命精神。 闻一多先生前期和后期思想品格上发生了什么变化? 闻一多先生前期为了探索救国救民的出路而潜心学术,不畏艰辛,废寝忘食,十数年如一日,终于在学术上取得累累硕果。后期则投身于民主运动,敢于为人民讲话,面对凶残的敌人无所畏惧,视死如归,体现出民主战士的大勇,成为中国革命知识分子的楷模。闻先生在前期和后期所走的道路不同,反映了他对社会认识的变化。但作为一名卓越的学者,一名伟大的爱国者,一名言行一致的志士仁人,他却是始终如一的。从中看出闻一多先生是怎样一个人? 把这两方面结合起来看,闻一多先生是一位治学严谨、成就卓越的学者,一位言行一致的民主战士。 这篇文章在叙述中运用了哪些形象的描写?并说说这些描写的作用。 课文中对闻一多的语言、肖像有许多具体描写,还有细节描写. 都能起到具体再现闻一多先生那令人尊敬的高大形象的作用,使他的精神、品格、作风仿佛都成了可以具体感知的东西。 品读赏析 ①“他正向古代典籍钻探” 本来是叙述语言,无非是讲闻一多正在研究古代典籍,但作者不用“研究”一词,而精心地选用“钻探”,这个比喻,既形象又深刻,表明了研究的艰深。并且句式也变成“向……钻探”,叙述由静态变成动态,给人的印象不再是客观的介绍,而且是热情的称赞了。 ②“目不窥园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血” “几年辛苦,凝结而成《唐诗杂论》的硕果”等。 以整齐的句式,饱含深情地赞美闻一多治学之勤之钻;“沥”字深刻表现用心血一滴一滴浇灌学术研究花朵的钻研精神;“凝结”表现治学成果来之不易。字词含有诗意、精当、凝练,感情浓烈。 ③“那时候,他已经诗兴不作而研究志趣正浓。” “诗兴不作”是文言说法。“作”,起。“诗兴不作”就是写诗的兴致减少了。20年代,闻一多写了许多爱国诗篇。从20年代末起,转入对我国古典文化的深入研究。 ④“他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。” “开一剂救济的文化药方” 这是比喻的说法,指寻找使我国民族文化繁荣昌盛起来的方法,表现闻一多为探索救国道路而苦读的目的。自20年代末起,闻先生过了十多年“书斋生活”,企图从文化上寻找振兴民族的途径。 ⑤“1930年到1932年,“望闻问切”也还只是在“望”的初级阶段。” 把我们的民族比成一个病人,说明闻一多当时从文化研究上来探求救国的方法,也还仅仅是走出了第一步。 ⑥“深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,‘漂白了的四壁’。” “它”指深夜灯火。深夜只有孤灯相伴,本来应感到寂寞,但闻一多则不然,他在一盏孤灯的照耀下,全力进行学术研究,成绩斐然。“漂白了的四壁”引自闻一多诗《静夜》,这诗表现了诗人对祖国前途和人民命运的关切。 课文中引用“漂白了的四壁”,意在表现闻先生深夜从事学术研究那种怡然自适的情景,与“大开光明之路”的意趣一脉相承。 ⑦“他潜心贯注,心会神凝,成了‘何妨一下楼’的主人。” “潜心贯注”和“心会神凝”意思相近,都是说用心极专极深,除学术研究外,没有别的任何事情使他分心。 语言生动形象,富于感情和诗意(增添文章浓度):

有记叙、描写、抒情、议论。

运用成语或四字短语:字词含有诗意,精当凝练,句式整齐,感情浓烈,给人强烈的感染。

如“不动不响,无声无闻”,不是“不动”,而是不说,在废寝忘食地“动”,用灯火“漂白了的四壁”动。用“不动”来突出闻先生的“做”,突出他沥尽心血,埋头实干。

运用对句:读起来琅琅上口,铿锵有力,富于音乐美,节奏分明,言深意赅。如他‘做’了,”的排比段,感情浓烈,倾泻出对闻先生英勇精神的高度钦佩与赞扬。结尾的“他,是口的巨人。他,是行的高标”是对闻一多先生人格的艺术概括。 小结:本文以闻一多先生的“说和做”总领全文,作者前半部分介绍了闻先生写作《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》三本书的情况,刻画了闻一多先生前期潜心学术,不畏艰辛,废寝忘食,数十年如一日的敬业精神,着力表现闻一多先生“做了再说,做了不说”的精神,体现了闻先生“学者的方面”;后半部分写闻一多先生“说”了就“做”,言行完全一致,作者选取起草政治传单、群众大会演说、参加游行示威三件事作为例证,表现了闻先生“革命家的方面”。两部分互为补充,使闻一多先生的严谨刻苦的治学态度、无私无畏的斗争精神、澎湃执著的爱国热情以及言行一致的高尚人格跃然纸上。说一说 请用简练的语言说一说闻一多先生作为学者的形象。 先生是一位为探索救国救民的出路而废寝忘食,潜心学术,不畏艰辛、治学严谨、终于在学术上取得累累硕果的卓越学者,言行一致的爱国者。 闻一多先生的说和做与众不同。作为卓越学者的他是做了再说,做了不说,表现他谦虚美德和实干精神、严谨的治学态度;作为革命家的他是说了就做,言行一致,表现他英勇无畏的英雄气概。文章从说和做两个方面,高度赞扬了闻一多先生的崇高品格和革命精神。兀兀穷年,练就了一位著作等身的学者;

浪漫情怀,成就了一位热情澎湃的诗人;

气冲斗牛,造就了一位勇往直前的民主斗士;

铁骨铮铮,铸就了一位大勇的革命烈士;

言行一致,写就了他一生的傲岸人格。

无愧于“口的巨人”“行的高标”,诗与热血共同铸就一座爱的丰碑。假如闻一多先生被评为“感动中国年度人物”,请结合文章内容,为他写一段颁奖词。 夹叙夹议的写法。作者实际上是以议论来结构文章的。第一、二段是第一部分的叙述的纲领,第七段是第一部分的总结,这两处都是议论。第八、九两段是第二部分的纲,最后一段则是第二部分,也是全文的总结,这两处也都是议论。

其中穿插照应使文章结构严谨。有首尾照应,有行文前后的多次照应,有行文与题目的照应。多种方式的照应,使文章结构严谨,而且形成一种旋律,一种气势,加强了文章的感染力。而所有这些照应,又几乎全是议论。最后一次讲演课外阅读欣赏死 水用一句名言赞美闻一多先生的品质和精神:鲁迅——横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。文天祥——人生自古谁无死,留取丹心照汗青。司马迁——人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。毛泽东——闻一多拍案而起,横眉怒对国民党

的手枪,宁可倒下去,不愿屈服。 你是一团火,照彻了深渊;指示着青年,失望中抓住自我。

你是一团火,照明了古代;歌舞和竞赛,有力猛如虎。

你是一团火,照亮了魔鬼;烧毁了自己!遗烬里爆出个新中国!

——朱自清赞颂闻一多的诗

7月15日在悼念李公朴先生大会上,闻一多忍受着连日饥饿带来的折磨,发表了著名的《最后一次的讲演》,当天下午即被国民党特务杀害。 有的人活着

他已经死了

有的人死了

他还活着

——臧克家

《有的人》臧克家 (1905─2004) 笔耕不辍,走过一个世纪——从“农民诗人”,走到“诗坛泰斗” 臧克家(1905--2004) 1933年出版了第一部诗集 《烙印》,这是他最具影响的作品。这部诗集真挚朴实地 表现了中国农村的破落,农民的苦难、坚忍与民族的忧患。

此后,他陆续出版的诗集,长诗有《罪恶的黑手》《自己的写照》《宝贝儿》 《泥土的歌》《生命的零度》等十多部。 三代

孩子在土里洗澡

爸爸在土里流汗

爷爷在土里埋葬

知遇相惜 亦师亦友——臧克家和闻一多 1930年,国立青岛大学入学考试成绩发布,一位20多岁的考生数学零分,作文也只写了三句带感慨的新诗:“人生永远追逐着幻光,但谁把幻光看成幻光,谁便沉入了无底的苦海。”按说,这位考生铁定无法录取。不过,问题是他碰上了一位慧眼识才的主考官。这位主考官就是文学院院长闻一多先生。闻先生从这三句杂感诗中发现了这位青年身上潜伏的才气,一锤定音破格录取。果不其然,这位青年没有辜负闻先生的期望,很快就发表了一首又一首的新诗,并于1933年出版了轰动一时的诗集《烙印》。他,就是后来享誉诗坛的臧克家。闻一多先生的说和做臧克家:大师笔下的大师

巨人心中的巨人读准下列字词给蓝色字注音:

迭起 仰之弥高 兀兀穷年

校补 锲而不舍 沥尽心血

赫然 炯炯目光 群蚁排衙

漂白 目不窥园 迥乎不同

衰微 潜心贯注 气冲斗牛

心会神凝 慷慨淋漓diémíwùjiàoqièlìhèjiǒngyákuījiǒngpiǎoqiándǒu眼睛从不暗中看一看家里的园圃,即专心致志。窥,从小孔或缝隙里偷偷地看。“作”,起的意思。写诗的兴致减少了。既,已经。既往,过去。与过去完全不一样。词语积累:(国家、民族等)衰落,不兴旺。形容令人惊讶的事物突然呈现的样子。用心专注而深刻。形容情绪、语调十分激动,说法十分畅快。词语积累:你能区分下列形似字吗?锲而不舍

提纲挈领

契约无暇顾及

闻名遐迩

瑕不掩瑜炯炯有神

迥然不同赫赫有名

羞赧提纲挈领:纲,鱼网的总绳;挈,提起。抓住网的总绳,提住衣的领子。比喻抓住要领,简明扼要。

瑕不掩瑜:瑕,玉上面的斑点,比喻缺点;掩,遮盖;瑜:美玉的光泽,比喻优点。比喻缺点掩盖不了优点,缺点是次要的,优点是主要的。

羞赧:因害羞而脸红的样子。1.文章从哪两个方面来写闻一多先生的说和做的?这两个方面是通过 哪些段落衔接起来的?联系课文,说说这些段落的作用。

2.综合这两个方面来看,闻一多先生是一个怎样的人?(用课文原话)整体感知1. 从学者的方面和革命家的方面来写的。 两部分之间用了七、八、九三个段落过渡。第七段承接上文小结,第八、九段开启下文。这样连缀紧密,脉络清楚,过渡自然,把两方面的情况简明地并列提出,给读者以深刻印象。第一部分(1-7)记述闻先生作为学者方面的“说”和“做”。

第二部分(8-20)记述闻一多先生作为革命家方面的“说”和“做”。两个部分:2. “言论和行动完全一致”

或“口的巨人,行的高标”分析课文第一部分: 1、作为学者的闻一多(前期)思想品格上的主要特点是什么?为了表现这一特点,作者选取了哪些材料来证明?重点研读学者闻一多“做”了再“说”,“做”了不“说” 从唐诗入手,几年辛苦,凝结成《唐诗杂论》的硕果;

十年艰辛撰写了《楚辞校补》;

又向“古典新义”迈进。 写作《唐诗杂论》是从“做”了再“说”这个角度选材的;其它两个事例是从“做”了也不一定“说”角度选材的。其中第一件事详写,后两件事略写。这样的剪裁,能有力地突出中心。 2、作者选取的这三件事,选择的角度是什么?详略安排有什么不同? 闻先生的研究唐诗,作者并没有写他研读了哪些书籍,发掘了哪些新意等等,而是着重写他研究的目的和态度:“他想吃尽、消化尽我们中华民族几千年的文化史”,“他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方”,突出了闻先生的研究学问,目的是在于救国;

“目不窥园,足不下楼”,“头发零乱”“睡得很少”这些细节,表现了闻先生的刻苦精神;“一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙”,则表现出闻一多先生一丝不苟的严谨态度。 3、这一部分对闻一多先生的叙述中,穿插了生动细致的描写,体现了他哪些精神和品格。试找出来并加一分析。分析课文第二部分: 1、闻一多后期思想品格上的主要特点是什么?为了表现这一特点,作者选取了哪些材料来证明?重点研读革命家闻一多“说”了就“做”,既“说”又“做” 起稿政治传单

群众大会演说

参加游行示威2、这一部分对闻一多先生的叙述中,穿插了生动细致的描写,体现了他哪些精神和品格。试找出来并加一分析。 “慷慨淋漓”的“你们站出来”这一句话,描绘“昂首挺胸,长须飘飘”的从容姿态,刻画了为民主事业作狮子吼的慷慨陈词、昂首挺胸的战士形象,从而突出了闻一多先生的争取民主、反对独裁的大无畏革命精神。 闻一多先生前期和后期思想品格上发生了什么变化? 闻一多先生前期为了探索救国救民的出路而潜心学术,不畏艰辛,废寝忘食,十数年如一日,终于在学术上取得累累硕果。后期则投身于民主运动,敢于为人民讲话,面对凶残的敌人无所畏惧,视死如归,体现出民主战士的大勇,成为中国革命知识分子的楷模。闻先生在前期和后期所走的道路不同,反映了他对社会认识的变化。但作为一名卓越的学者,一名伟大的爱国者,一名言行一致的志士仁人,他却是始终如一的。从中看出闻一多先生是怎样一个人? 把这两方面结合起来看,闻一多先生是一位治学严谨、成就卓越的学者,一位言行一致的民主战士。 这篇文章在叙述中运用了哪些形象的描写?并说说这些描写的作用。 课文中对闻一多的语言、肖像有许多具体描写,还有细节描写. 都能起到具体再现闻一多先生那令人尊敬的高大形象的作用,使他的精神、品格、作风仿佛都成了可以具体感知的东西。 品读赏析 ①“他正向古代典籍钻探” 本来是叙述语言,无非是讲闻一多正在研究古代典籍,但作者不用“研究”一词,而精心地选用“钻探”,这个比喻,既形象又深刻,表明了研究的艰深。并且句式也变成“向……钻探”,叙述由静态变成动态,给人的印象不再是客观的介绍,而且是热情的称赞了。 ②“目不窥园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血” “几年辛苦,凝结而成《唐诗杂论》的硕果”等。 以整齐的句式,饱含深情地赞美闻一多治学之勤之钻;“沥”字深刻表现用心血一滴一滴浇灌学术研究花朵的钻研精神;“凝结”表现治学成果来之不易。字词含有诗意、精当、凝练,感情浓烈。 ③“那时候,他已经诗兴不作而研究志趣正浓。” “诗兴不作”是文言说法。“作”,起。“诗兴不作”就是写诗的兴致减少了。20年代,闻一多写了许多爱国诗篇。从20年代末起,转入对我国古典文化的深入研究。 ④“他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。” “开一剂救济的文化药方” 这是比喻的说法,指寻找使我国民族文化繁荣昌盛起来的方法,表现闻一多为探索救国道路而苦读的目的。自20年代末起,闻先生过了十多年“书斋生活”,企图从文化上寻找振兴民族的途径。 ⑤“1930年到1932年,“望闻问切”也还只是在“望”的初级阶段。” 把我们的民族比成一个病人,说明闻一多当时从文化研究上来探求救国的方法,也还仅仅是走出了第一步。 ⑥“深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,‘漂白了的四壁’。” “它”指深夜灯火。深夜只有孤灯相伴,本来应感到寂寞,但闻一多则不然,他在一盏孤灯的照耀下,全力进行学术研究,成绩斐然。“漂白了的四壁”引自闻一多诗《静夜》,这诗表现了诗人对祖国前途和人民命运的关切。 课文中引用“漂白了的四壁”,意在表现闻先生深夜从事学术研究那种怡然自适的情景,与“大开光明之路”的意趣一脉相承。 ⑦“他潜心贯注,心会神凝,成了‘何妨一下楼’的主人。” “潜心贯注”和“心会神凝”意思相近,都是说用心极专极深,除学术研究外,没有别的任何事情使他分心。 语言生动形象,富于感情和诗意(增添文章浓度):

有记叙、描写、抒情、议论。

运用成语或四字短语:字词含有诗意,精当凝练,句式整齐,感情浓烈,给人强烈的感染。

如“不动不响,无声无闻”,不是“不动”,而是不说,在废寝忘食地“动”,用灯火“漂白了的四壁”动。用“不动”来突出闻先生的“做”,突出他沥尽心血,埋头实干。

运用对句:读起来琅琅上口,铿锵有力,富于音乐美,节奏分明,言深意赅。如他‘做’了,”的排比段,感情浓烈,倾泻出对闻先生英勇精神的高度钦佩与赞扬。结尾的“他,是口的巨人。他,是行的高标”是对闻一多先生人格的艺术概括。 小结:本文以闻一多先生的“说和做”总领全文,作者前半部分介绍了闻先生写作《唐诗杂论》《楚辞校补》《古典新义》三本书的情况,刻画了闻一多先生前期潜心学术,不畏艰辛,废寝忘食,数十年如一日的敬业精神,着力表现闻一多先生“做了再说,做了不说”的精神,体现了闻先生“学者的方面”;后半部分写闻一多先生“说”了就“做”,言行完全一致,作者选取起草政治传单、群众大会演说、参加游行示威三件事作为例证,表现了闻先生“革命家的方面”。两部分互为补充,使闻一多先生的严谨刻苦的治学态度、无私无畏的斗争精神、澎湃执著的爱国热情以及言行一致的高尚人格跃然纸上。说一说 请用简练的语言说一说闻一多先生作为学者的形象。 先生是一位为探索救国救民的出路而废寝忘食,潜心学术,不畏艰辛、治学严谨、终于在学术上取得累累硕果的卓越学者,言行一致的爱国者。 闻一多先生的说和做与众不同。作为卓越学者的他是做了再说,做了不说,表现他谦虚美德和实干精神、严谨的治学态度;作为革命家的他是说了就做,言行一致,表现他英勇无畏的英雄气概。文章从说和做两个方面,高度赞扬了闻一多先生的崇高品格和革命精神。兀兀穷年,练就了一位著作等身的学者;

浪漫情怀,成就了一位热情澎湃的诗人;

气冲斗牛,造就了一位勇往直前的民主斗士;

铁骨铮铮,铸就了一位大勇的革命烈士;

言行一致,写就了他一生的傲岸人格。

无愧于“口的巨人”“行的高标”,诗与热血共同铸就一座爱的丰碑。假如闻一多先生被评为“感动中国年度人物”,请结合文章内容,为他写一段颁奖词。 夹叙夹议的写法。作者实际上是以议论来结构文章的。第一、二段是第一部分的叙述的纲领,第七段是第一部分的总结,这两处都是议论。第八、九两段是第二部分的纲,最后一段则是第二部分,也是全文的总结,这两处也都是议论。

其中穿插照应使文章结构严谨。有首尾照应,有行文前后的多次照应,有行文与题目的照应。多种方式的照应,使文章结构严谨,而且形成一种旋律,一种气势,加强了文章的感染力。而所有这些照应,又几乎全是议论。最后一次讲演课外阅读欣赏死 水用一句名言赞美闻一多先生的品质和精神:鲁迅——横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。文天祥——人生自古谁无死,留取丹心照汗青。司马迁——人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。毛泽东——闻一多拍案而起,横眉怒对国民党

的手枪,宁可倒下去,不愿屈服。 你是一团火,照彻了深渊;指示着青年,失望中抓住自我。

你是一团火,照明了古代;歌舞和竞赛,有力猛如虎。

你是一团火,照亮了魔鬼;烧毁了自己!遗烬里爆出个新中国!

——朱自清赞颂闻一多的诗

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记