陕西省2023年中考备考历史一轮复习三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 练习题(含解析)

文档属性

| 名称 | 陕西省2023年中考备考历史一轮复习三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 练习题(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

陕西省2023年中考备考历史一轮复习三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 练习题

一、选择题

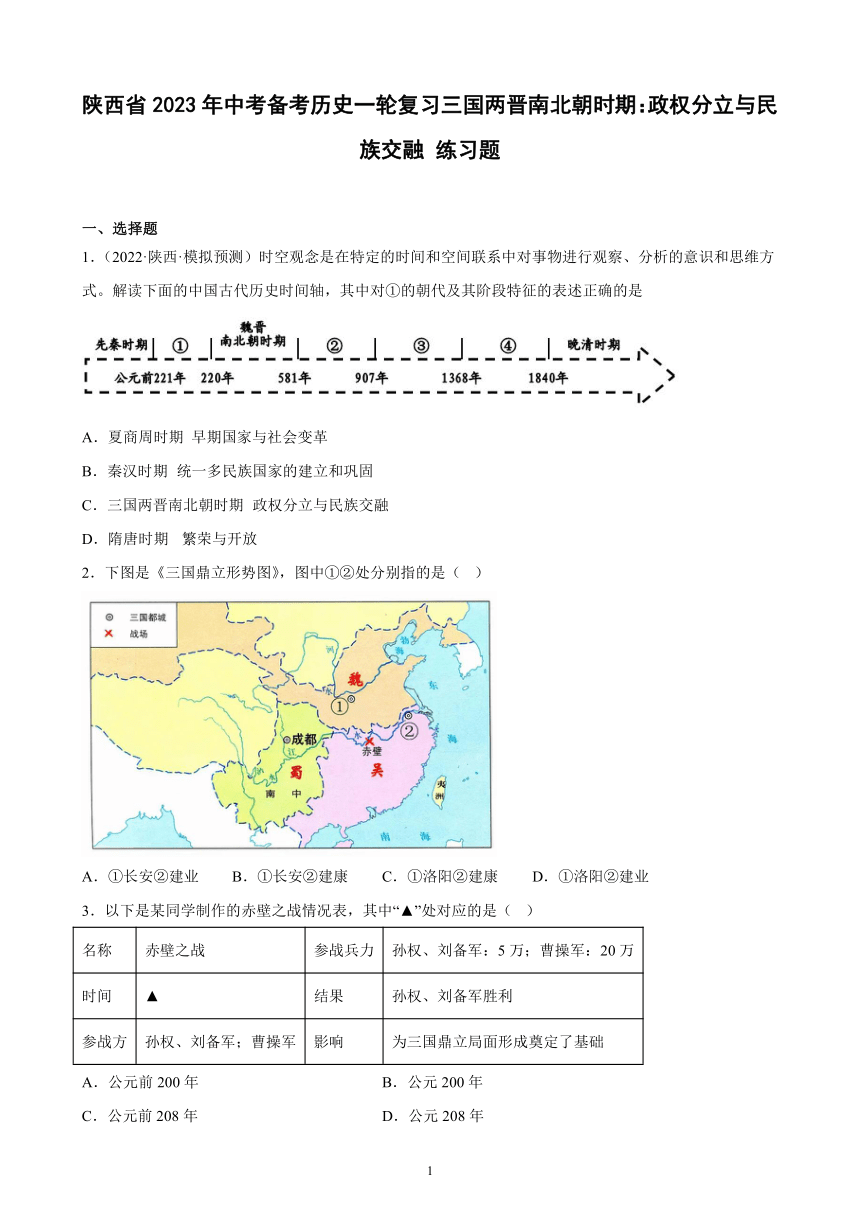

1.(2022·陕西·模拟预测)时空观念是在特定的时间和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式。解读下面的中国古代历史时间轴,其中对①的朝代及其阶段特征的表述正确的是

A.夏商周时期 早期国家与社会变革

B.秦汉时期 统一多民族国家的建立和巩固

C.三国两晋南北朝时期 政权分立与民族交融

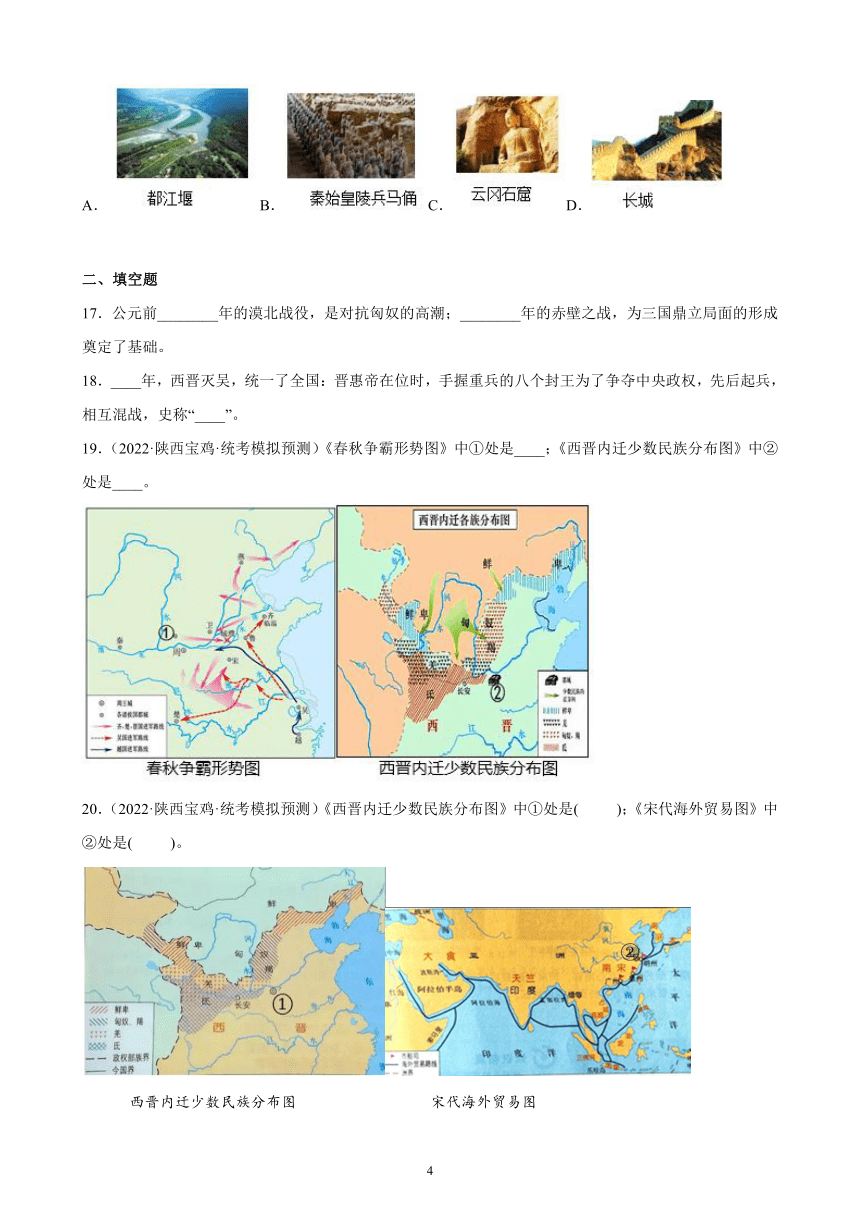

D.隋唐时期 繁荣与开放

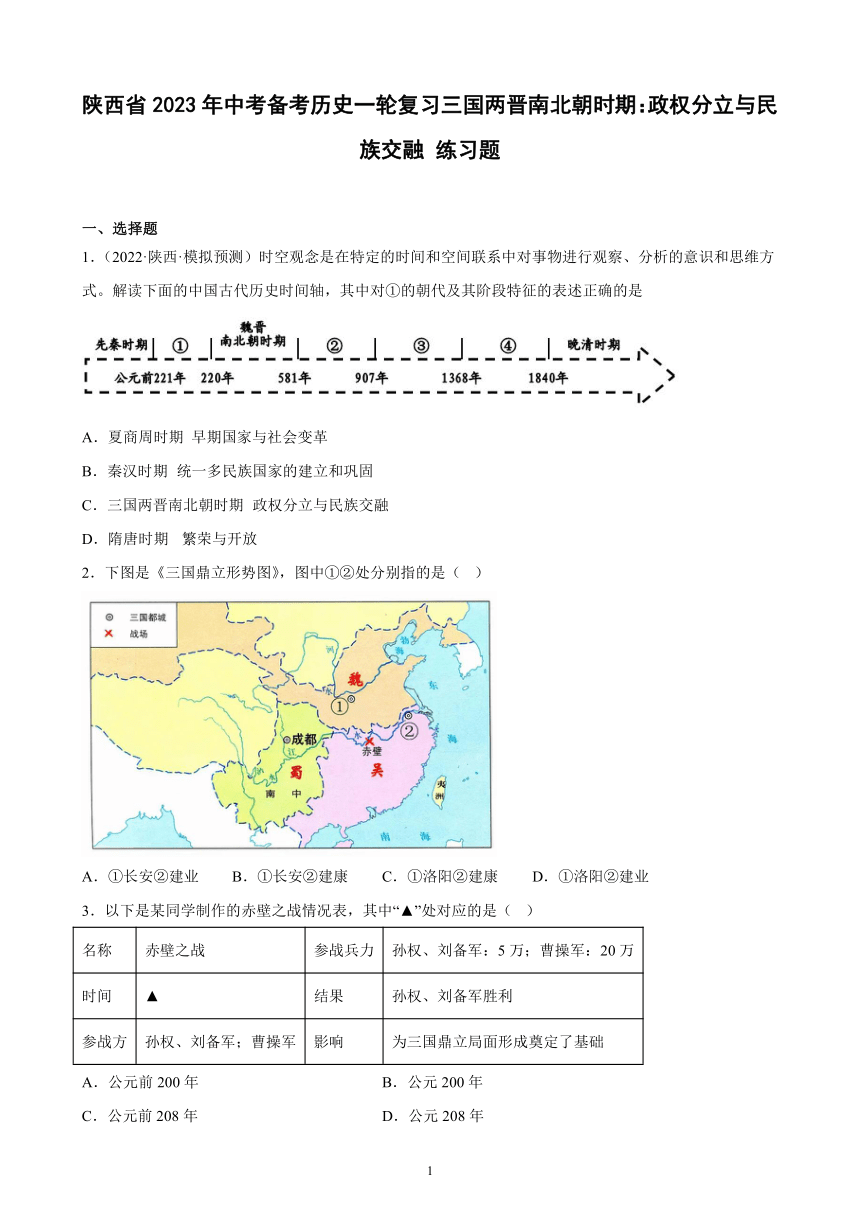

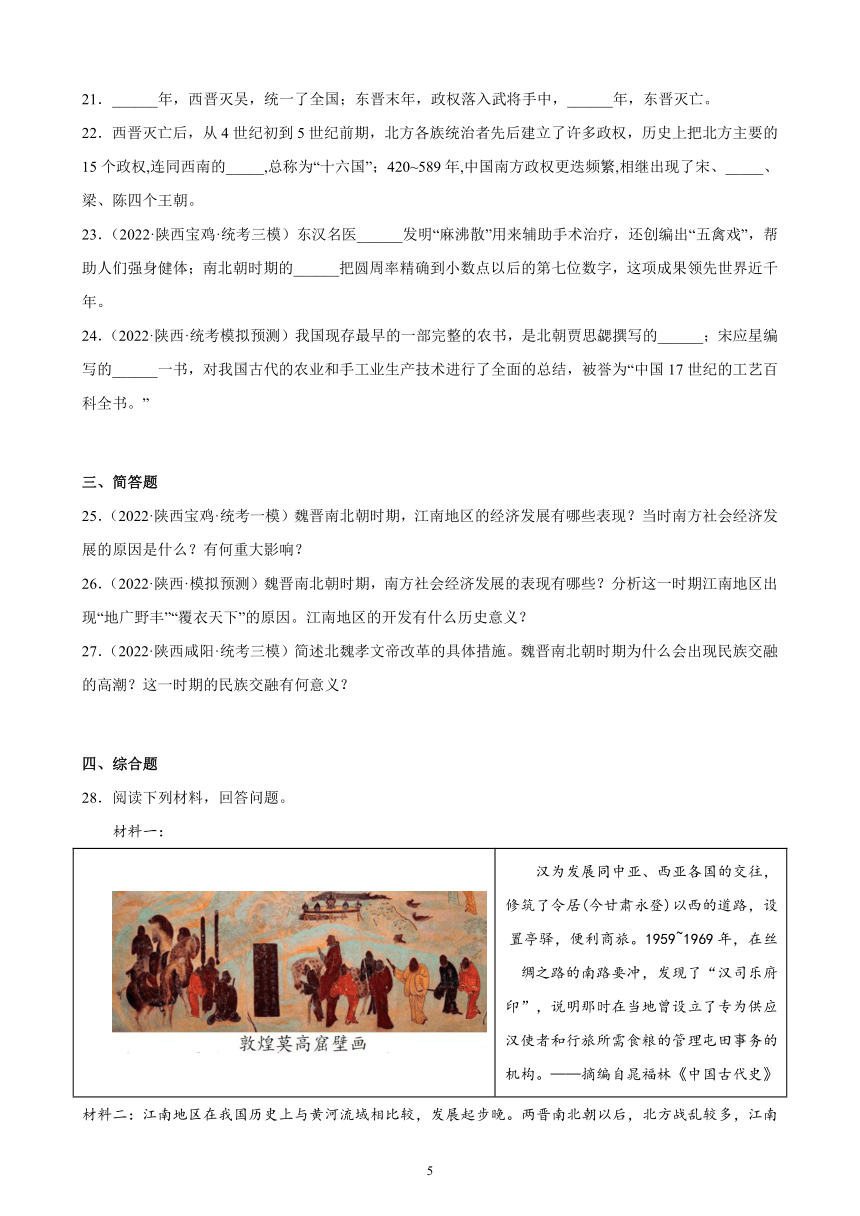

2.下图是《三国鼎立形势图》,图中①②处分别指的是( )

A.①长安②建业 B.①长安②建康 C.①洛阳②建康 D.①洛阳②建业

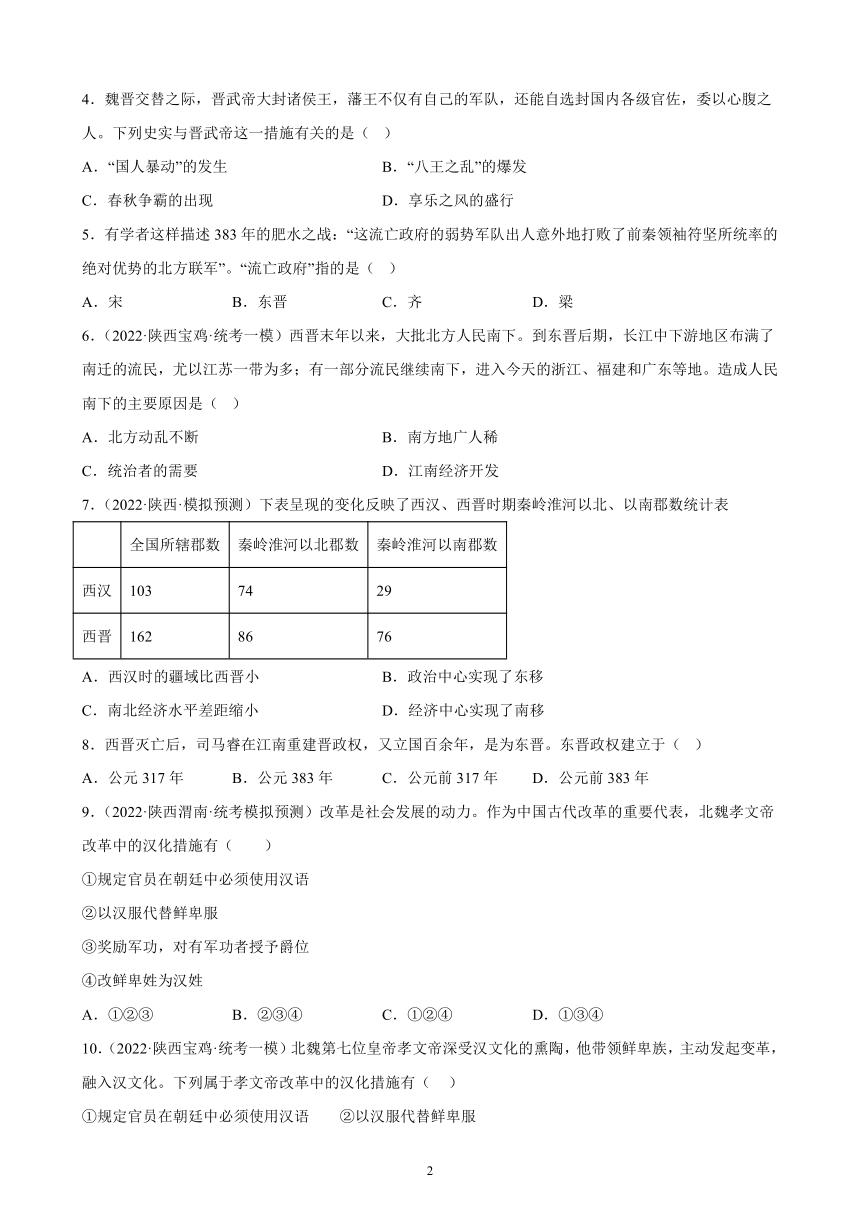

3.以下是某同学制作的赤壁之战情况表,其中“▲”处对应的是( )

名称 赤壁之战 参战兵力 孙权、刘备军:5万;曹操军:20万

时间 ▲ 结果 孙权、刘备军胜利

参战方 孙权、刘备军;曹操军 影响 为三国鼎立局面形成奠定了基础

A.公元前200年 B.公元200年

C.公元前208年 D.公元208年

4.魏晋交替之际,晋武帝大封诸侯王,藩王不仅有自己的军队,还能自选封国内各级官佐,委以心腹之人。下列史实与晋武帝这一措施有关的是( )

A.“国人暴动”的发生 B.“八王之乱”的爆发

C.春秋争霸的出现 D.享乐之风的盛行

5.有学者这样描述383年的肥水之战:“这流亡政府的弱势军队出人意外地打败了前秦领袖符坚所统率的绝对优势的北方联军”。“流亡政府”指的是( )

A.宋 B.东晋 C.齐 D.梁

6.(2022·陕西宝鸡·统考一模)西晋末年以来,大批北方人民南下。到东晋后期,长江中下游地区布满了南迁的流民,尤以江苏一带为多;有一部分流民继续南下,进入今天的浙江、福建和广东等地。造成人民南下的主要原因是( )

A.北方动乱不断 B.南方地广人稀

C.统治者的需要 D.江南经济开发

7.(2022·陕西·模拟预测)下表呈现的变化反映了西汉、西晋时期秦岭淮河以北、以南郡数统计表

全国所辖郡数 秦岭淮河以北郡数 秦岭淮河以南郡数

西汉 103 74 29

西晋 162 86 76

A.西汉时的疆域比西晋小 B.政治中心实现了东移

C.南北经济水平差距缩小 D.经济中心实现了南移

8.西晋灭亡后,司马睿在江南重建晋政权,又立国百余年,是为东晋。东晋政权建立于( )

A.公元317年 B.公元383年 C.公元前317年 D.公元前383年

9.(2022·陕西渭南·统考模拟预测)改革是社会发展的动力。作为中国古代改革的重要代表,北魏孝文帝改革中的汉化措施有( )

①规定官员在朝廷中必须使用汉语

②以汉服代替鲜卑服

③奖励军功,对有军功者授予爵位

④改鲜卑姓为汉姓

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

10.(2022·陕西宝鸡·统考一模)北魏第七位皇帝孝文帝深受汉文化的熏陶,他带领鲜卑族,主动发起变革,融入汉文化。下列属于孝文帝改革中的汉化措施有( )

①规定官员在朝廷中必须使用汉语 ②以汉服代替鲜卑服

③确立县制,奖励军功 ④鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

11.魏晋南北朝时期,本是胡人喜食的乳酪,成为北方汉人广泛流行的副食。原是羌人的羌煮,也有不少人喜欢。这反映出当时( )

A.民族交融加强 B.北方经济发达 C.北方分裂混战 D.南北政权分立

12.经过魏晋南北朝将近三百年的时间,它们已经完全融合在作为统一国家主体部族的汉部族之中。由于汉族接受了新的成分,因此在经济上、文化上不但没有衰落,而且比以前更加兴盛起来。这反映了( )

A.汉族形成于魏晋南北朝时期 B.民族交融推动经济文化兴盛

C.少数民族文化较汉族更先进 D.汉族文化比少数民族更先进

13.(2022·陕西·统考模拟预测)魏晋南北朝时期,书法风气日盛,上至帝王公卿,下至文人士大夫,莫不以擅书为荣。这一时期著名的书法家有( )

①钟繇 ②胡昭 ③王羲之 ④顾恺之

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

14.(2022·陕西西安·统考二模)他是东晋最著名的画家,擅长的人物画,线条优美活泼,富有个性,如图《女史箴图》是他流传下来的作品摹本之一。这位画家是

A.锺繇 B.王羲之 C.顾恺之 D.吴道子

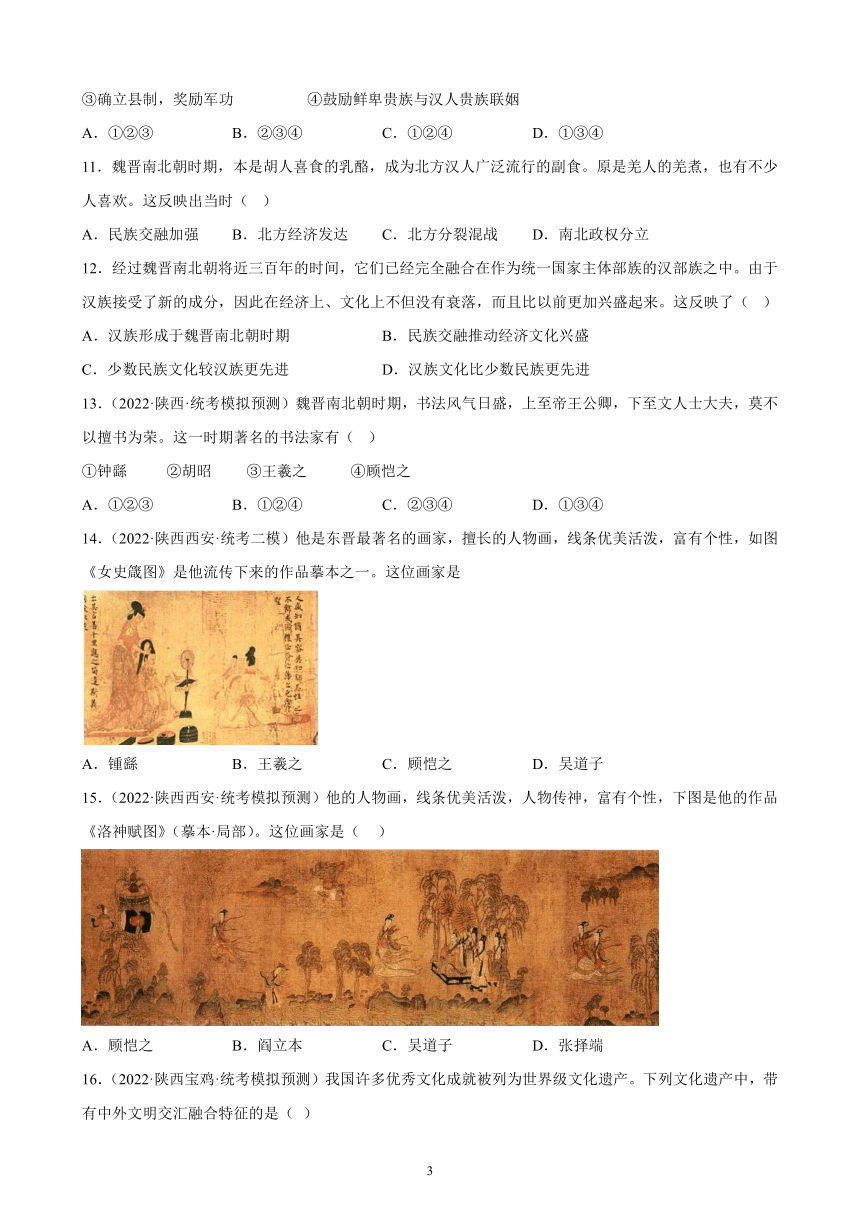

15.(2022·陕西西安·统考模拟预测)他的人物画,线条优美活泼,人物传神,富有个性,下图是他的作品《洛神赋图》(摹本·局部)。这位画家是( )

A.顾恺之 B.阎立本 C.吴道子 D.张择端

16.(2022·陕西宝鸡·统考模拟预测)我国许多优秀文化成就被列为世界级文化遗产。下列文化遗产中,带有中外文明交汇融合特征的是( )

A.B.C.D.

二、填空题

17.公元前________年的漠北战役,是对抗匈奴的高潮;________年的赤壁之战,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

18.____年,西晋灭吴,统一了全国:晋惠帝在位时,手握重兵的八个封王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战,史称“____”。

19.(2022·陕西宝鸡·统考模拟预测)《春秋争霸形势图》中①处是____;《西晋内迁少数民族分布图》中②处是____。

20.(2022·陕西宝鸡·统考模拟预测)《西晋内迁少数民族分布图》中①处是( );《宋代海外贸易图》中②处是( )。

西晋内迁少数民族分布图 宋代海外贸易图

21.______年,西晋灭吴,统一了全国;东晋末年,政权落入武将手中,______年,东晋灭亡。

22.西晋灭亡后,从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权,历史上把北方主要的15个政权,连同西南的_____,总称为“十六国”;420~589年,中国南方政权更迭频繁,相继出现了宋、_____、梁、陈四个王朝。

23.(2022·陕西宝鸡·统考三模)东汉名医______发明“麻沸散”用来辅助手术治疗,还创编出“五禽戏”,帮助人们强身健体;南北朝时期的______把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,这项成果领先世界近千年。

24.(2022·陕西·统考模拟预测)我国现存最早的一部完整的农书,是北朝贾思勰撰写的______;宋应星编写的______一书,对我国古代的农业和手工业生产技术进行了全面的总结,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书。”

三、简答题

25.(2022·陕西宝鸡·统考一模)魏晋南北朝时期,江南地区的经济发展有哪些表现?当时南方社会经济发展的原因是什么?有何重大影响?

26.(2022·陕西·模拟预测)魏晋南北朝时期,南方社会经济发展的表现有哪些?分析这一时期江南地区出现“地广野丰”“覆衣天下”的原因。江南地区的开发有什么历史意义?

27.(2022·陕西咸阳·统考三模)简述北魏孝文帝改革的具体措施。魏晋南北朝时期为什么会出现民族交融的高潮?这一时期的民族交融有何意义?

四、综合题

28.阅读下列材料,回答问题。

材料一:

汉为发展同中亚、西亚各国的交往,修筑了令居(今甘肃永登)以西的道路,设置亭驿,便利商旅。1959~1969年,在丝绸之路的南路要冲,发现了“汉司乐府印”,说明那时在当地曾设立了专为供应汉使者和行旅所需食粮的管理屯田事务的机构。——摘编自晁福林《中国古代史》

材料二:江南地区在我国历史上与黄河流域相比较,发展起步晚。两晋南北朝以后,北方战乱较多,江南地区则相对稳定。……晋代以后,北方人口大量南迁,使南方人口剧增,市场需求剧增,要求南方广大地区加快开发。南方特有的自然条件与北方先进的生产技术相结合,使其发展速度加快。——摘编自何炼成《中国经济史》

(1)材料一壁画反映的是哪一历史事件?根据材料一文字,概括汉代为保障丝绸之路的畅通所采取的举措。结合所学知识,简述丝绸之路的开通产生的作用。

(2)古老的丝绸之路已成为历史,新的“一带一路”建设不断推进,会使古老的丝绸之路焕发新的蓬勃生机。结合生活实际,请你为“一带一路”建设提出两条合理化建议。

(3)根据材料二,概括两晋南北朝时期江南地区经济发展的原因。结合所学知识,简述两晋南北朝时期江南地区农业发展的表现。

29.某校七年级(2)班同学以“区域交流与社会发展”为主题展开探究活动,请你参与。

【丝路的开通】

材料一:由于对中国丝绸的刚需以及中国保持对外交流和交往的需求,沿线大国把欧亚大陆东西两边早已建立起来的成熟交通网络,连接成一个有官方提供军事保护和后勤支撑的网络。通过这个有主干和支流的网络,欧亚大陆东西方的人员、信息和物资得以顺畅交流。

——摘编自郭物《文明的交流互鉴从未停止》

(1)根据材料一,概括丝绸之路形成的有利因素以及丝绸之路开通的历史意义。结合所学知识,指出为丝绸之路的开通作出重要贡献的历史人物。

【人口的迁徙】

材料二:晋朝统一中国十几年后就爆发了“八王之乱”,使得国力大损。到了西晋末年,中原水利失修,旱灾、蝗灾、疾疫连年不断,从而导致大规模移民潮的出现。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括魏晋南北朝时期北方人口南迁的原因。

【区域的开发】

材料三:据日本学者中村圭尔统计,魏晋南北朝时江南地区共修建60余处较大规模的水利工程。……北方移民带来的先进生产方式及生产工具推动了农业发展,增加了平原地区的水稻种植面积和产量,使耕地由较易开垦的平原地区延伸至丘陵山区。晋代以后,渔业经济得以迅速增长,长江流域出现“溯洄沿流,或渔或商”的渔业盛况。

——摘编自任继周《中国农业系统史》

(3)根据材料三,概括江南地区农业经济发展的表现。

30.某校七年级(7)班同学以“三国两晋南北朝的发展”为主题展开探究活动,请你参与。

【三国鼎立】

材料一:三国鼎立时期,魏、蜀、吴都在局部地区实现了统一,这种局部统一较之东汉末年众多军阀割据混战的状况前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件。各国都重视发展生产,整顿政治,增强国力,促进了局部地区经济的恢复和发展。

(1)根据材料一,指出三国鼎立局面产生的积极影响。结合所学知识,指出哪一战役为这一局面的形成奠定了基础

【北民南迁】

材料二:东晋南朝各代政权,都曾于其管辖区内设置侨州、郡、县,安置、优抚北方南迁流民。为北方流民即侨人专门设置地方管理机构,始于东晋初年,历经宋、齐、梁、陈,直到隋初全部裁撤,前后二百余年。这一措施,对缓和南北士族的矛盾,稳定社会秩序,发展南方经济,起到了一定的积极作用。

——摘编自景有泉《东晋南朝时期侨州郡县的设置及其历史作用》

(2)根据材料二,指出东晋南朝各政权为安置、优抚北方南迁流民采取的措施,并简述这一措施产生的影响。

【汉化改革】

材料三:北魏孝文帝拓跋宏是较早进行汉化改革的皇帝,他在公元496年,领头把姓氏由拓跋改为元,从此他的姓名就成了元宏。其他如独孤氏改姓为刘,步六孤氏改姓为陆。当时鲜卑族改姓有一百多个。

——摘编自中新网

(3)材料三反映了北魏孝文帝实行的哪一汉化措施 结合所学知识,简述这场改革的作用。

31.某校同学以“魏晋南北朝的社会状况”为主题展开探究活动,请你参与。

【政权更替】

材料一:

(1)材料一①、②分别代表哪一政权?指出这一时期两场著名的以少胜多的战役。

【区域发展】

材料二:从永嘉南渡以来,中原百姓不断南下,带来了大量劳动力,也带来了先进生产工具和技术。南方政府先后采取一系列政策,使得南北农民彻底结合,从而使北方生产工具和技术同南方水田种植经验相结合,使得江南农业得到快速发展。

——摘编自《中国古代史新编》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出南北朝时期“江南农业得到快速发展”的原因。

【民族关系】

材料三:北魏孝文帝尊崇孔子,力推儒家文化,在道统上极力保持政权本身的合法性,他大兴儒家文化教育,使鲜卑人的文化水平上了一个台阶,凝聚了北魏政权统治下的各族人民。

——摘编自段瑞超《修齐治平:北朝君臣的经典征引与儒家文化认同进程》

(3)材料三图中①处是哪座城市?根据材料三文字,分析北魏孝文帝改革产生的影响。

材料四:

魏晋南北朝时期引入内地的北方少数民族的坐具

(4)根据材料四,指出民族交往、交流和交融对汉族的发展有什么影响?结合所学知识,简述魏晋南北朝时期出现民族交融高潮的原因。

参考答案:

1.B

【详解】根据所学知识,公元前221年,秦王嬴政建立秦朝,定都咸阳。220年,曹丕废掉汉献帝,在洛阳称帝,国号魏,标志进入三国时期。故①对应的是秦汉时期。秦汉时期的时代特征是统一多民族国家的建立和巩固,B项正确;夏商周时期指的是约公元前2070年到公元前221年,排除A项;三国两晋南北朝时期指的是220年到581年,排除C项;隋唐时期指的是581年到907年,排除D项。故选B项。

2.D

【详解】结合所学知识可知,魏国都城是“洛阳”,位于河南省西部、黄河中下游,因地处洛河之阳而得名。蜀国都城是“成都”,是四川省省会。吴国都城是“建业”,建业又称建邺,东晋时定都于建邺并改建邺为建康。因此图中①②处分别指的是洛阳和建康,C项正确;①长安②建业不符合史实,排除A项;①长安②建康不符合史实,排除B项;①洛阳②建康不符合史实,排除C项。故选D项。

3.D

【详解】赤壁之战,是指东汉末年孙权、刘备联军于建安十三年(公元208年)在长江赤壁(今湖北省赤壁市西北)一带大破曹操大军的战役。这是中国历史上著名的以少胜多、以弱胜强的战役之一,是三国时期“三大战役”中最为著名的一场,也是继阖闾破楚之后的又一次在长江流域进行的大规模江河作战。赤壁之战中孙权、刘备在强敌进逼关头,结盟抗战,扬水战之长,巧用火攻,创造了中国军事史上以弱胜强的著名战例 。此战为而后三国鼎立奠定了基础。D项正确;ABC项时间不对,排除ABC项;故选D项。

4.B

【详解】根据所学知识,西晋时期,晋武帝大封诸侯王,藩王不仅有自己的军队,还能自选封国内各级官佐,委以心腹之人。晋武帝儿子晋惠帝昏庸无能,他在位时,手握重兵的的八个封王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战,史称“八王之乱”,B项正确;“国人暴动”的发生西周时期,排除A项;春秋争霸的出现时春秋时期,排除C项;“享乐之风的盛行”与题干晋武帝措施无关,排除D项。故选B项。

5.B

【详解】根据题干“淝水之战”“这流亡政府的弱势军队出人意外地打败了前秦领袖苻坚所统率的绝对优势的北方联军”结合所学知识,西晋灭亡后,司马睿在南方建立东晋,而前秦领袖苻坚统一北方后亲率大军南下,企图灭掉东晋政权,实现全国统一,结果在淝水之战中被东晋打败,因此这里的“流亡政府”是指东晋,B项正确;420年-589年,中国南方相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝,这些王朝都定都建康,,史称“南朝”,排除ACD项。故选B项。

6.A

【详解】结合所学知识可知,西晋末年以来,中国北方地区动乱不断,大批北方人民为了躲避战乱而南下,A项正确;统治者的需要、南方地广人稀是当时南方地区的主客观环境,而非北民南下的主要原因,排除BC两项;江南地区开发是北民南下的影响,而非原因,排除D项。故选A项。

7.C

【详解】分析表格数据,西汉秦岭淮河以北郡数是74,秦岭淮河以南郡数是29,说明西汉时期南北经济水平差距大,西晋秦岭淮河以北郡数是86,秦岭淮河以南郡数是76,说明西晋时期南北经济水平差距缩小。故C符合题意。西汉时的疆域比西晋小在题干数据中不能体现,故A不符合题意。政治中心实现了东移与史实不符,故B不符合题意。经济中心实现了南移是在南宋,故D不符合题意。故选C。

8.A

【详解】316年,内迁的匈奴人灭掉西晋。随后,镇守长江下游的皇族司马睿于317年重建晋王朝,以建康为都城,史称东晋,A项正确;BCD三项均不是东晋建立的时间,排除。故选A项。

9.C

【详解】由所学知识可知,北魏孝文帝即位后,为了接受汉族先进的文化。他力排众议,进一步推行汉化改革,禁用鲜卑语,在朝廷中必须使用汉语,①符合题意;以汉服代替鲜卑服,②符合题意;改鲜卑姓为汉姓,④符合题意,C项正确;③奖励军功,属于商鞅变法,与题意不符,排除A项、B项;因为③奖励军功,属于商鞅变法,与题意不符,排除D项。故选C项。

10.C

【详解】根据所学知识可知,北魏孝文帝继位后,为了接受汉族先进文化,迁都洛阳。此后,他进一步推行一系列汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等,这些措施促进了民族融合,也增强了北魏实力,所以①②④符合题意,C项正确;确立县制,奖励军功是商鞅变法的措施,③不符合题意,排除ABD三项。故选C项。

11.A

【详解】依据“魏晋南北朝时期,本是胡人喜食的乳酪,成为北方汉人广泛流行的副食,原是羌人的羌煮,也有不少人喜欢”可知这反映出当时汉人和少数民族的生活习俗相互影响,说明民族交融加强,A项正确;题干的主旨是汉人和少数民族的饮食习俗相互影响,反映的是民族交融加强,并没有反映北方经济发展或或北方分裂混战或南北政权分立,排除BCD项。故选A项。

12.B

【详解】根据材料“经过十六国南北朝将近三百年的时间,这时他们已经完全融合在作为统一国家中主体部族的汉部族里了"可知这一趋势指的是民族交融。由材料“这一趋势固然经历了长期的痛苦历程,但是由于汉族接受了新的成分,因此在经济上、文化上不但没有衰落,而且比以前更加兴盛起来,B项正确;汉族形成于汉朝时期,排除A项;少数民族文化较汉族更先进说法错误,排除C项;汉族文化比少数民族更先进与材料无关,排除D项。故选B项。

13.A

【详解】根据所学知识,钟繇、胡昭是曹魏时的书法名家,王羲之是东晋时期的书法家,他把书法艺术提高到一个新的阶段,因此①②③符合题意,A项正确; ④顾恺之是东晋时期,对绘画最为擅长,排除含有④BCD项。故选A项。

14.C

【详解】魏晋南北朝时期,绘画艺术有较大的发展,著名画家很多,以东晋的顾恺之最为出色。顾恺之出生在东晋时期,擅长人物画,线条优美活泼,人物传神,富有个性。他的绘画题材非常广泛,佛家故事、历史故事、人物山水、飞禽走兽无所不画。他擅长人物画,线条优美活泼,人物传神,富有个性。他一生创作的画很多,代表作有《女史箴图》和《洛神赋图》。C项正确;钟繇是书法家,将隶书转变为楷书,排除A项;王羲之是著名的书法家,《兰亭序》被称为天下第一行书,排除B项;吴道子是唐朝画家,排除D项。故选C项。

15.A

【详解】根据所学知识可得出顾恺之擅诗赋、书法,尤善绘画,精于人像、佛像、禽兽、山水等,代表作是《洛神赋图》,A项正确;阎立本的代表作是《步辇图》,排除B项;吴道子的代表作是《天王送子图》,排除C项;张择端的代表作是《清明上河图》,排除D项。故选A项。

16.C

【详解】依据所学可知,石窟艺术是随着佛教的传播而发展起来的,北魏的工匠在继承中国传统雕塑艺术基础上,又吸收外来的佛教艺术,创造出具有新的风格特色的石雕艺术。云冈石窟座落在今天的山西大同,故C符合题意;都江堰、秦始皇陵兵马俑、长城不带有中外文明交汇融合特征,故ABD不合题意。故此题选C。

【点睛】抓住题干关键词“中外文明交汇融合”是解题的关键,窟艺术是随着佛教的传播而发展起来的,北魏的工匠在继承中国传统雕塑艺术基础上,又吸收外来的佛教艺术,创造出具有新的风格特色的石雕艺术。

17. 119 208

【详解】根据所学,公元前119年的漠北战役,是对抗匈奴的高潮;208年的赤壁之战,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

18. 280 八王之乱

【详解】根据所学知识,280年,西晋灭吴,统一了全国,故第一空填280。根据所学可知,晋武帝的儿子晋惠帝昏庸无能。在位时,手握重兵的八个封王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战,史称“八王之乱”,故第二空填八王之乱。

19. 晋 洛阳

【详解】结合所学知识可知,晋国,周朝周武王之子的姬姓诸侯国,晋国鼎盛时期,地域囊括今山西省全部、陕西省东部与北部、河北省中部与南部、河南省西部和北部、山东西北部与内蒙一部的广大地区。公元前453年,韩、赵、魏三家共灭智氏,晋国已被三家瓜分。依据图片《春秋争霸形势图》可知,①处应填晋;西晋是中国历史上三国时期之后的统一王朝,首都洛阳,所以②处是洛阳。

20. 洛阳 临安

【详解】根据所学和材料可知,图片一中,西晋,少数民族内迁,其中,一处是洛阳;图片2是宋代海外贸易,二处是临安。

21. 280 420

【详解】266年,司马懿的孙子司马炎自立为帝,改国号为晋,以洛阳为都,史称西晋。司马炎就是晋武帝。280年,西晋灭吴,统一了全国;东晋末年,政权落入武将手中。420年,东晋灭亡。

22. 成汉 齐

【详解】根据所学可知,西晋灭亡后,从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权,历史上把北方主要的15个政权,连同西南的成汉,总称为“十六国”,故①是成汉。

根据所学可知,420-589年,中国南方政权更迭频繁,相继出现了宋、齐、梁、陈四个王朝,故②是齐。

23. 华佗 祖冲之

【详解】结合所学知识可知,东汉末年名医华佗不仅擅长用针灸、汤药为人治病,而且能实施外科手术。他发明了“麻沸散”,并运用其进行了各种手术;还创立了 “五禽戏”,帮助人们强身健体;南北朝时期的祖冲之把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,这项成果领先世界近千年。因此填写华佗;祖冲之。

24. 齐民要术 天工开物

【详解】根据所学知识,北朝贾思勰撰写的《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书;宋应星编写的《天工开物》一书,对我国古代的农业和手工业生产技术进行了全面的总结,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书。”故答案是齐民要术、天工开物。

25.表现:①农业:大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加,并兴修了很多水利工程,农业生产技术也有了很大的改进,还发展种桑养蚕、种植果木、种植药材等,实行农业多种经营。②手工业:南方的手工业也有了快速的进步。③商业:农业和手工业的发展,同时促进了商业的交流和城市的繁荣。

原因:①江南地区战乱较少,社会比较安定。②北方人的南迁给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术。③江南地区自然条件优越。④南北方劳动人民的共同努力。

影响:为日后中国古代经济重心的南移奠定了基础。

【详解】结合所学知识可知,第一问,魏晋南北朝时期,江南地区的经济发展的表现,农业上,大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加,并兴修了很多水利工程,农业生产技术也有了很大的改进,还发展种桑养蚕、种植果木、种植药材等,实行农业多种经营。手工业方面,南方的手工业也有了快速的进步。商业方面,农业和手工业的发展,同时促进了商业的交流和城市的繁荣。第二问,当时南方社会经济发展的原因是江南地区战乱较少,社会比较安定;北方人的南迁给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术;江南地区自然条件优越;南北方劳动人民的共同努力。第三问,魏晋南北朝时期,江南地区的经济发展,为日后中国古代经济重心的南移奠定了基础。

【点睛】

26.表现:江南经济迅速发展起来,修建了许多水利工程;大片荒地被开垦成良田;稻田开始使用绿肥,牛耕和粪肥也得到推广;小麦种植推广到江南。原因:东汉末年以来,许多人为躲避战乱,逃往江南地区,西晋后期以来,更多北方人迁到江南,给南方地区带去了劳动力、生产技术和不同的生活方式;此外,江南地区雨量充沛,气候较热,土地肥沃,具有发展农业的优越条件;江南地区的战争相对较少,社会秩序比较安定;南北方劳动人民的共同努力等也是重要因素。影响:江南地区的开发,对我国古代经济格局产生了深远的影响,为经济重心的南移奠定了基础。使我国经济格局中心开始发生变化,使经济南北差距缩小,趋向平衡。

【详解】依据材料并结合所学知识可知,东汉末年开始,北方人口大量南迁,使江南地区得到开发,农业、手工业经济都得到了很大发展,成为全国经济繁荣的地方,魏晋南北朝时期,江南经济迅速发展起来,修建了许多水利工程,大片荒地被开垦成良田,稻田开始使用绿肥,牛耕和粪肥也得到推广,小麦种植推广到江南;东晋南朝时江南开发的最主要原因是东汉末年以来,许多人为躲避战乱,逃往江南地区,西晋后期以来,更多北方人迁到江南,给南方地区带去了劳动力、生产技术和不同的生活方式,此外,江南地区雨量充沛,气候较热,土地肥沃,具有发展农业的优越条件,江南地区的战争相对较少,社会秩序比较安定,南北方劳动人民的共同努力等也是重要因素;江南地区的开发,对我国古代经济格局产生了深远的影响,为经济重心的南移奠定了基础,使我国经济格局中心开始发生变化,使经济南北差距缩小,趋向平衡。

27.措施:迁都洛阳;规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻。(答对任意三点)原因:各民族错居杂处,加强了相互交流;生产生活上,各民族相互学习;政治制度上,少数民族学习汉族君主专制制度;思想文化上,少数民族学习汉族文化;社会习俗上,各民族相互借鉴;民族心理上,民族隔阂与民族偏见逐渐减少。(答对任意两点)意义:为中华民族的发展注入了新的活力;进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化;为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。(答对任意两点)

【详解】本题属于简答题,关于孝文帝改革措施可以从迁都洛阳、规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语、以汉服代替鲜卑服、改鲜卑姓为汉姓以及鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等回答。出现民族交融的原因可以从各民族错居杂处,加强了相互交流;生产生活上,各民族相互学习;政治制度上,少数民族学习汉族君主专制制度;思想文化上,少数民族学习汉族文化;社会习俗上,各民族相互借鉴;民族心理上,民族隔阂与民族偏见逐渐减少等回答。意义,依据所学从为中华民族的发展注入了新的活力;进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化;为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础等回答。

28.(1)历史事件:张骞拜别汉武帝出使西城(或张骞出使西城)。举措:修筑道路;设置亭驿;设置管理屯田事务的机构。(答出任意两点即可)作用:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流起到了极大的促进作用。

(2)建议:加强国际合作,与“一带一路”沿线国家合作共贏;积极鼓励各类企业参与“一带-路”建设;坚持和平交往,尊重沿线国家的主权和风俗习惯;加强“一帶一路”基础设施建设,推进交通设施便捷化。(答出符合题意,言之有理的任意两点即可)

(3)原因:江南地区社会相对稳定;北方人口南迁;南方自然条件优越;北方先进生产技术的传入。(答出任意三点即可)表现:大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加;兴修了很多水利工程;农业生产技术有了很大的改进,推广和改进犁耕,实施精耕细作,以及推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等比较先进的生产技术;水稻由原来的直播变成育秧移栽;普遍实行了麦稻兼作、粮食产量有了很大的提高;发展种桑养蚕、培植果树种植药材等.实行农业多种经营。(答出任意两点即可)

【详解】(1)根据所学可知,公元前138年、公元前119年,汉武帝两次派张骞出使西域,打通了汉朝通往西域的道路,为丝绸之路的开通奠定了基础。根据材料“修筑了令居(今甘肃永登)以西的道路,设置亭驿,便利商旅。”“说明那时在当地曾设立了专为供应汉使者和行旅所需食粮的管理屯田事务的机构。”并结合所学可知,汉代为保障丝绸之路的畅通所采取的举措有修筑道路;设置亭驿;设置管理屯田事务的机构。丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流起到了极大的促进作用。

(2)开放性问题,结合上述材料及生活实际,围绕丝绸之路的发展作答,言之成理即可。如加强国际合作,与“一带一路”沿线国家合作共贏;积极鼓励各类企业参与“一带-路”建设;坚持和平交往,尊重沿线国家的主权和风俗习惯;加强“一帶一路”基础设施建设,推进交通设施便捷化。

(3)根据材料“两晋南北朝以后,北方战乱较多,江南地区则相对稳定。……晋代以后,北方人口大量南迁,使南方人口剧增,市场需求剧增,要求南方广大地区加快开发。南方特有的自然条件与北方先进的生产技术相结合,使其发展速度加快。”并结合所学可知,两晋南北朝时期江南地区经济发展的原因有江南地区社会相对稳定;北方人口南迁;南方自然条件优越;北方先进生产技术的传入。根据所学可知,两晋南北朝时期江南地区农业发展的表现有大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加;兴修了很多水利工程;农业生产技术有了很大的改进,推广和改进犁耕,实施精耕细作,以及推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等比较先进的生产技术;水稻由原来的直播变成育秧移栽;普遍实行了麦稻兼作、粮食产量有了很大的提高;发展种桑养蚕、培植果树种植药材等.实行农业多种经营。

29.(1)有利因素:贸易的需求;对外交往的需求;政府的支持;沿线国家的促进。历史意义:使得亚欧大陆东西方人员、信息和物资得以顺畅交流。历史人物:张骞。

(2)原因:“八王之乱”的爆发,北方战乱频繁;中原水利失修,自然灾害频繁发生;南方自然条件优越;南方的社会比较安定。

(3)表现:兴修了众多水利工程;水稻面积与产量增加;耕地开垦范围扩大;渔业经济迅速增长。

【详解】(1)有利因素:根据“由于对中国丝绸的刚需以及中国保持对外交流和交往的需求”得出贸易的需求;对外交往的需求;根据“连接成一个有官方提供军事保护和后勤支撑的网络”得出政府的支持;根据“沿线大国把欧亚大陆东西两边早已建立起来的成熟交通网络”得出沿线国家的促进。历史意义:根据“欧亚大陆东西方的人员、信息和物资得以顺畅交流。”可得出使得亚欧大陆东西方人员、信息和物资得以顺畅交流。历史人物:张骞。

(2)原因:根据“八王之乱”得出“八王之乱”的爆发,北方战乱频繁;根据“中原水利失修,旱灾、蝗灾、疾疫连年不断,从而导致大规模移民潮的出现。”得出中原水利失修,自然灾害频繁发生;根据所学可得出南方自然条件优越;南方的社会比较安定。

(3)表现:根据“魏晋南北朝时江南地区共修建60余处较大规模的水利工程”得出同兴修了众多水利工程;根据“北方移民带来的先进生产方式及生产工具推动了农业发展,增加了平原地区的水稻种植面积和产量,使耕地由较易开垦的平原地区延伸至丘陵山区”得出水稻面积与产量增加;耕地开垦范围扩大;根据“晋代以后,渔业经济得以迅速增长”得出渔业经济迅速增长。

30.(1)积极影响:实现了局部统一,为全国统一准备了条件;促进了局部地区经济的恢复和发展。(答出任意一点即可)战役:赤壁之战。

(2)措施:专门设置地方管理机构(或设置侨州、郡、县)。影响:有利于缓和南北士族的矛盾,稳定社会秩序,发展南方经济。

(3)措施:改汉姓。作用:促进了民族融合;增强了北魏的实力。

【详解】(1)根据材料一“三国鼎立时期,魏、蜀、吴都在局部地区实现了统一,这种局部统一较之东汉末年众多军阀割据混战的状况前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件。各国都重视发展生产,整顿政治,增强国力,促进了局部地区经济的恢复和发展”以及所学可知,三国鼎立局面产生的积极影响是实现了局部统一,为全国统一准备了条件;促进了局部地区经济的恢复和发展。赤壁之战为这一局面的形成奠定了基础。

(2)根据材料二“东晋南朝各代政权,都曾于其管辖区内设置侨州、郡、县,安置、优抚北方南迁流民。为北方流民即侨人专门设置地方管理机构,始于东晋初年,历经宋、齐、梁、陈,直到隋初全部裁撤,前后二百余年。这一措施,对缓和南北士族的矛盾,稳定社会秩序,发展南方经济,起到了一定的积极作用”以及所学可知,东晋南朝各政权为安置、优抚北方南迁流民采取的措施是专门设置地方管理机构(或设置侨州、郡、县)。这一措施产生的影响是有利于缓和南北士族的矛盾,稳定社会秩序,发展南方经济。

(3)根据材料三“北魏孝文帝拓跋宏是较早进行汉化改革的皇帝,他在公元496年,领头把姓氏由拓跋改为元,从此他的姓名就成了元宏。其他如独孤氏改姓为刘,步六孤氏改姓为陆。当时鲜卑族改姓有一百多个。”以及所学可知,材料三反映了北魏孝文帝实行的汉化措施是改汉姓。根据所学可知,这场改革的作用是增强了北魏的实力。

31.(1)政权:①:魏国。②:东晋。战役:官渡之战,赤壁之战,淝水之战(任答两个即可)。

(2)原因:中原百姓南下,带来了大量劳动力;带来先进生产工具和技术;南方政府采取一系列政策,使得南北农民彻底结合;江南地区社会安定;江南地区自然条件优越。

(3)城市:洛阳。影响:提升了鲜卑人的文化水平,增强了北魏实力;凝聚了北魏政权统治下的各族人民,促进了民族交融。

(4)影响:丰富了汉族生活,改变了汉族席地而坐的生活习俗。原因:北魏孝文帝的汉化改革等政治改革,推进了民族交融;各民族错居杂处,加强了相互交流;生产生活上各民族相互学习;政治制度上少数民族学习汉族君主专制;思想文化上少数民族学习汉族文化;社会习俗上各民族相互借鉴吸收;民族心理上民族隔阂与民族偏见逐渐减少等。

【详解】(1)根据材料一图示可知,蜀国被①代表的政权灭亡,②代表的政权在西晋灭亡后与北方的十六国对峙,根据所学可知,263年魏灭蜀,317年,镇守长江下游的皇族司马睿在西晋灭亡后重建晋王朝,以建康 为都城,史称东晋,所以①代表的政权是魏国,②代表的政权是东晋。根据所学可知,三国两晋南北朝时期,官渡之战,赤壁之战,淝水之战都是著名的以少胜多的战役。

(2)根据材料二中的“中原百姓不断南下,带来了大量劳动力,也带来了先进生产工具和技术”,结合所学可知,中原百姓南下,带来了大量劳动力,同时带来先进生产工具和技术,是江南农业得到快速发展的原因之一;从“南方政府先后采取一系列政策,使得南北农民彻底结合”可知,南方政府采取正确的措施,使得南北农民彻底结合,是江南农业得到快速发展的原因之一;根据所学可知,江南地区社会安定,自然条件优越,也是江南农业得到快速发展的原因。

(3)根据材料三中的“北魏孝文帝迁都”,结合所学可知,494 年,北魏孝文帝迁都洛阳,所以①处的城市是洛阳。根据材料三中的“使鲜卑人的文化水平上了一个台阶”,结合所学可知,北魏孝文帝的汉化改革,提高了鲜卑人的文化水平,增强了北魏的实力;根据材料三中的“凝聚了北魏政权统治下的各族人民”,结合所学可知,北魏孝文帝的汉化改革,促进了民族交融,让北魏政权统治下的各族人民凝聚在一起。

(4)根据材料四的图片,结合所学可知,民族交往、交流和交融丰富了汉族生活,胡床、椅子和方凳,改变了汉族席地而坐的生活习俗。

根据材料三可知,北魏孝文帝的汉化改革,促进了民族交融;根据所学可知,魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,加强了相互交流;在生产生活上,少数民族开始定居,学习农耕,汉族人民也向北方各族人民学习畜牧经验,双方在生产生活上相互学习,为民族交融奠定了经济基础;在政治制度上,十六国北朝政权的统治者,与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度,为民族交融提供了政治制度上的保障;各民族在文化上的交流也日益频繁,少数民族学习汉族文化,汉族人民接受西北各民族的生活习俗、乐器等,促进了民族交融;随着经济、文化的交流与融汇,思想感情日益沟通,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少,最终推动了民族交融高潮的出现。

一、选择题

1.(2022·陕西·模拟预测)时空观念是在特定的时间和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式。解读下面的中国古代历史时间轴,其中对①的朝代及其阶段特征的表述正确的是

A.夏商周时期 早期国家与社会变革

B.秦汉时期 统一多民族国家的建立和巩固

C.三国两晋南北朝时期 政权分立与民族交融

D.隋唐时期 繁荣与开放

2.下图是《三国鼎立形势图》,图中①②处分别指的是( )

A.①长安②建业 B.①长安②建康 C.①洛阳②建康 D.①洛阳②建业

3.以下是某同学制作的赤壁之战情况表,其中“▲”处对应的是( )

名称 赤壁之战 参战兵力 孙权、刘备军:5万;曹操军:20万

时间 ▲ 结果 孙权、刘备军胜利

参战方 孙权、刘备军;曹操军 影响 为三国鼎立局面形成奠定了基础

A.公元前200年 B.公元200年

C.公元前208年 D.公元208年

4.魏晋交替之际,晋武帝大封诸侯王,藩王不仅有自己的军队,还能自选封国内各级官佐,委以心腹之人。下列史实与晋武帝这一措施有关的是( )

A.“国人暴动”的发生 B.“八王之乱”的爆发

C.春秋争霸的出现 D.享乐之风的盛行

5.有学者这样描述383年的肥水之战:“这流亡政府的弱势军队出人意外地打败了前秦领袖符坚所统率的绝对优势的北方联军”。“流亡政府”指的是( )

A.宋 B.东晋 C.齐 D.梁

6.(2022·陕西宝鸡·统考一模)西晋末年以来,大批北方人民南下。到东晋后期,长江中下游地区布满了南迁的流民,尤以江苏一带为多;有一部分流民继续南下,进入今天的浙江、福建和广东等地。造成人民南下的主要原因是( )

A.北方动乱不断 B.南方地广人稀

C.统治者的需要 D.江南经济开发

7.(2022·陕西·模拟预测)下表呈现的变化反映了西汉、西晋时期秦岭淮河以北、以南郡数统计表

全国所辖郡数 秦岭淮河以北郡数 秦岭淮河以南郡数

西汉 103 74 29

西晋 162 86 76

A.西汉时的疆域比西晋小 B.政治中心实现了东移

C.南北经济水平差距缩小 D.经济中心实现了南移

8.西晋灭亡后,司马睿在江南重建晋政权,又立国百余年,是为东晋。东晋政权建立于( )

A.公元317年 B.公元383年 C.公元前317年 D.公元前383年

9.(2022·陕西渭南·统考模拟预测)改革是社会发展的动力。作为中国古代改革的重要代表,北魏孝文帝改革中的汉化措施有( )

①规定官员在朝廷中必须使用汉语

②以汉服代替鲜卑服

③奖励军功,对有军功者授予爵位

④改鲜卑姓为汉姓

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

10.(2022·陕西宝鸡·统考一模)北魏第七位皇帝孝文帝深受汉文化的熏陶,他带领鲜卑族,主动发起变革,融入汉文化。下列属于孝文帝改革中的汉化措施有( )

①规定官员在朝廷中必须使用汉语 ②以汉服代替鲜卑服

③确立县制,奖励军功 ④鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

11.魏晋南北朝时期,本是胡人喜食的乳酪,成为北方汉人广泛流行的副食。原是羌人的羌煮,也有不少人喜欢。这反映出当时( )

A.民族交融加强 B.北方经济发达 C.北方分裂混战 D.南北政权分立

12.经过魏晋南北朝将近三百年的时间,它们已经完全融合在作为统一国家主体部族的汉部族之中。由于汉族接受了新的成分,因此在经济上、文化上不但没有衰落,而且比以前更加兴盛起来。这反映了( )

A.汉族形成于魏晋南北朝时期 B.民族交融推动经济文化兴盛

C.少数民族文化较汉族更先进 D.汉族文化比少数民族更先进

13.(2022·陕西·统考模拟预测)魏晋南北朝时期,书法风气日盛,上至帝王公卿,下至文人士大夫,莫不以擅书为荣。这一时期著名的书法家有( )

①钟繇 ②胡昭 ③王羲之 ④顾恺之

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

14.(2022·陕西西安·统考二模)他是东晋最著名的画家,擅长的人物画,线条优美活泼,富有个性,如图《女史箴图》是他流传下来的作品摹本之一。这位画家是

A.锺繇 B.王羲之 C.顾恺之 D.吴道子

15.(2022·陕西西安·统考模拟预测)他的人物画,线条优美活泼,人物传神,富有个性,下图是他的作品《洛神赋图》(摹本·局部)。这位画家是( )

A.顾恺之 B.阎立本 C.吴道子 D.张择端

16.(2022·陕西宝鸡·统考模拟预测)我国许多优秀文化成就被列为世界级文化遗产。下列文化遗产中,带有中外文明交汇融合特征的是( )

A.B.C.D.

二、填空题

17.公元前________年的漠北战役,是对抗匈奴的高潮;________年的赤壁之战,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

18.____年,西晋灭吴,统一了全国:晋惠帝在位时,手握重兵的八个封王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战,史称“____”。

19.(2022·陕西宝鸡·统考模拟预测)《春秋争霸形势图》中①处是____;《西晋内迁少数民族分布图》中②处是____。

20.(2022·陕西宝鸡·统考模拟预测)《西晋内迁少数民族分布图》中①处是( );《宋代海外贸易图》中②处是( )。

西晋内迁少数民族分布图 宋代海外贸易图

21.______年,西晋灭吴,统一了全国;东晋末年,政权落入武将手中,______年,东晋灭亡。

22.西晋灭亡后,从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权,历史上把北方主要的15个政权,连同西南的_____,总称为“十六国”;420~589年,中国南方政权更迭频繁,相继出现了宋、_____、梁、陈四个王朝。

23.(2022·陕西宝鸡·统考三模)东汉名医______发明“麻沸散”用来辅助手术治疗,还创编出“五禽戏”,帮助人们强身健体;南北朝时期的______把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,这项成果领先世界近千年。

24.(2022·陕西·统考模拟预测)我国现存最早的一部完整的农书,是北朝贾思勰撰写的______;宋应星编写的______一书,对我国古代的农业和手工业生产技术进行了全面的总结,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书。”

三、简答题

25.(2022·陕西宝鸡·统考一模)魏晋南北朝时期,江南地区的经济发展有哪些表现?当时南方社会经济发展的原因是什么?有何重大影响?

26.(2022·陕西·模拟预测)魏晋南北朝时期,南方社会经济发展的表现有哪些?分析这一时期江南地区出现“地广野丰”“覆衣天下”的原因。江南地区的开发有什么历史意义?

27.(2022·陕西咸阳·统考三模)简述北魏孝文帝改革的具体措施。魏晋南北朝时期为什么会出现民族交融的高潮?这一时期的民族交融有何意义?

四、综合题

28.阅读下列材料,回答问题。

材料一:

汉为发展同中亚、西亚各国的交往,修筑了令居(今甘肃永登)以西的道路,设置亭驿,便利商旅。1959~1969年,在丝绸之路的南路要冲,发现了“汉司乐府印”,说明那时在当地曾设立了专为供应汉使者和行旅所需食粮的管理屯田事务的机构。——摘编自晁福林《中国古代史》

材料二:江南地区在我国历史上与黄河流域相比较,发展起步晚。两晋南北朝以后,北方战乱较多,江南地区则相对稳定。……晋代以后,北方人口大量南迁,使南方人口剧增,市场需求剧增,要求南方广大地区加快开发。南方特有的自然条件与北方先进的生产技术相结合,使其发展速度加快。——摘编自何炼成《中国经济史》

(1)材料一壁画反映的是哪一历史事件?根据材料一文字,概括汉代为保障丝绸之路的畅通所采取的举措。结合所学知识,简述丝绸之路的开通产生的作用。

(2)古老的丝绸之路已成为历史,新的“一带一路”建设不断推进,会使古老的丝绸之路焕发新的蓬勃生机。结合生活实际,请你为“一带一路”建设提出两条合理化建议。

(3)根据材料二,概括两晋南北朝时期江南地区经济发展的原因。结合所学知识,简述两晋南北朝时期江南地区农业发展的表现。

29.某校七年级(2)班同学以“区域交流与社会发展”为主题展开探究活动,请你参与。

【丝路的开通】

材料一:由于对中国丝绸的刚需以及中国保持对外交流和交往的需求,沿线大国把欧亚大陆东西两边早已建立起来的成熟交通网络,连接成一个有官方提供军事保护和后勤支撑的网络。通过这个有主干和支流的网络,欧亚大陆东西方的人员、信息和物资得以顺畅交流。

——摘编自郭物《文明的交流互鉴从未停止》

(1)根据材料一,概括丝绸之路形成的有利因素以及丝绸之路开通的历史意义。结合所学知识,指出为丝绸之路的开通作出重要贡献的历史人物。

【人口的迁徙】

材料二:晋朝统一中国十几年后就爆发了“八王之乱”,使得国力大损。到了西晋末年,中原水利失修,旱灾、蝗灾、疾疫连年不断,从而导致大规模移民潮的出现。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括魏晋南北朝时期北方人口南迁的原因。

【区域的开发】

材料三:据日本学者中村圭尔统计,魏晋南北朝时江南地区共修建60余处较大规模的水利工程。……北方移民带来的先进生产方式及生产工具推动了农业发展,增加了平原地区的水稻种植面积和产量,使耕地由较易开垦的平原地区延伸至丘陵山区。晋代以后,渔业经济得以迅速增长,长江流域出现“溯洄沿流,或渔或商”的渔业盛况。

——摘编自任继周《中国农业系统史》

(3)根据材料三,概括江南地区农业经济发展的表现。

30.某校七年级(7)班同学以“三国两晋南北朝的发展”为主题展开探究活动,请你参与。

【三国鼎立】

材料一:三国鼎立时期,魏、蜀、吴都在局部地区实现了统一,这种局部统一较之东汉末年众多军阀割据混战的状况前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件。各国都重视发展生产,整顿政治,增强国力,促进了局部地区经济的恢复和发展。

(1)根据材料一,指出三国鼎立局面产生的积极影响。结合所学知识,指出哪一战役为这一局面的形成奠定了基础

【北民南迁】

材料二:东晋南朝各代政权,都曾于其管辖区内设置侨州、郡、县,安置、优抚北方南迁流民。为北方流民即侨人专门设置地方管理机构,始于东晋初年,历经宋、齐、梁、陈,直到隋初全部裁撤,前后二百余年。这一措施,对缓和南北士族的矛盾,稳定社会秩序,发展南方经济,起到了一定的积极作用。

——摘编自景有泉《东晋南朝时期侨州郡县的设置及其历史作用》

(2)根据材料二,指出东晋南朝各政权为安置、优抚北方南迁流民采取的措施,并简述这一措施产生的影响。

【汉化改革】

材料三:北魏孝文帝拓跋宏是较早进行汉化改革的皇帝,他在公元496年,领头把姓氏由拓跋改为元,从此他的姓名就成了元宏。其他如独孤氏改姓为刘,步六孤氏改姓为陆。当时鲜卑族改姓有一百多个。

——摘编自中新网

(3)材料三反映了北魏孝文帝实行的哪一汉化措施 结合所学知识,简述这场改革的作用。

31.某校同学以“魏晋南北朝的社会状况”为主题展开探究活动,请你参与。

【政权更替】

材料一:

(1)材料一①、②分别代表哪一政权?指出这一时期两场著名的以少胜多的战役。

【区域发展】

材料二:从永嘉南渡以来,中原百姓不断南下,带来了大量劳动力,也带来了先进生产工具和技术。南方政府先后采取一系列政策,使得南北农民彻底结合,从而使北方生产工具和技术同南方水田种植经验相结合,使得江南农业得到快速发展。

——摘编自《中国古代史新编》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出南北朝时期“江南农业得到快速发展”的原因。

【民族关系】

材料三:北魏孝文帝尊崇孔子,力推儒家文化,在道统上极力保持政权本身的合法性,他大兴儒家文化教育,使鲜卑人的文化水平上了一个台阶,凝聚了北魏政权统治下的各族人民。

——摘编自段瑞超《修齐治平:北朝君臣的经典征引与儒家文化认同进程》

(3)材料三图中①处是哪座城市?根据材料三文字,分析北魏孝文帝改革产生的影响。

材料四:

魏晋南北朝时期引入内地的北方少数民族的坐具

(4)根据材料四,指出民族交往、交流和交融对汉族的发展有什么影响?结合所学知识,简述魏晋南北朝时期出现民族交融高潮的原因。

参考答案:

1.B

【详解】根据所学知识,公元前221年,秦王嬴政建立秦朝,定都咸阳。220年,曹丕废掉汉献帝,在洛阳称帝,国号魏,标志进入三国时期。故①对应的是秦汉时期。秦汉时期的时代特征是统一多民族国家的建立和巩固,B项正确;夏商周时期指的是约公元前2070年到公元前221年,排除A项;三国两晋南北朝时期指的是220年到581年,排除C项;隋唐时期指的是581年到907年,排除D项。故选B项。

2.D

【详解】结合所学知识可知,魏国都城是“洛阳”,位于河南省西部、黄河中下游,因地处洛河之阳而得名。蜀国都城是“成都”,是四川省省会。吴国都城是“建业”,建业又称建邺,东晋时定都于建邺并改建邺为建康。因此图中①②处分别指的是洛阳和建康,C项正确;①长安②建业不符合史实,排除A项;①长安②建康不符合史实,排除B项;①洛阳②建康不符合史实,排除C项。故选D项。

3.D

【详解】赤壁之战,是指东汉末年孙权、刘备联军于建安十三年(公元208年)在长江赤壁(今湖北省赤壁市西北)一带大破曹操大军的战役。这是中国历史上著名的以少胜多、以弱胜强的战役之一,是三国时期“三大战役”中最为著名的一场,也是继阖闾破楚之后的又一次在长江流域进行的大规模江河作战。赤壁之战中孙权、刘备在强敌进逼关头,结盟抗战,扬水战之长,巧用火攻,创造了中国军事史上以弱胜强的著名战例 。此战为而后三国鼎立奠定了基础。D项正确;ABC项时间不对,排除ABC项;故选D项。

4.B

【详解】根据所学知识,西晋时期,晋武帝大封诸侯王,藩王不仅有自己的军队,还能自选封国内各级官佐,委以心腹之人。晋武帝儿子晋惠帝昏庸无能,他在位时,手握重兵的的八个封王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战,史称“八王之乱”,B项正确;“国人暴动”的发生西周时期,排除A项;春秋争霸的出现时春秋时期,排除C项;“享乐之风的盛行”与题干晋武帝措施无关,排除D项。故选B项。

5.B

【详解】根据题干“淝水之战”“这流亡政府的弱势军队出人意外地打败了前秦领袖苻坚所统率的绝对优势的北方联军”结合所学知识,西晋灭亡后,司马睿在南方建立东晋,而前秦领袖苻坚统一北方后亲率大军南下,企图灭掉东晋政权,实现全国统一,结果在淝水之战中被东晋打败,因此这里的“流亡政府”是指东晋,B项正确;420年-589年,中国南方相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝,这些王朝都定都建康,,史称“南朝”,排除ACD项。故选B项。

6.A

【详解】结合所学知识可知,西晋末年以来,中国北方地区动乱不断,大批北方人民为了躲避战乱而南下,A项正确;统治者的需要、南方地广人稀是当时南方地区的主客观环境,而非北民南下的主要原因,排除BC两项;江南地区开发是北民南下的影响,而非原因,排除D项。故选A项。

7.C

【详解】分析表格数据,西汉秦岭淮河以北郡数是74,秦岭淮河以南郡数是29,说明西汉时期南北经济水平差距大,西晋秦岭淮河以北郡数是86,秦岭淮河以南郡数是76,说明西晋时期南北经济水平差距缩小。故C符合题意。西汉时的疆域比西晋小在题干数据中不能体现,故A不符合题意。政治中心实现了东移与史实不符,故B不符合题意。经济中心实现了南移是在南宋,故D不符合题意。故选C。

8.A

【详解】316年,内迁的匈奴人灭掉西晋。随后,镇守长江下游的皇族司马睿于317年重建晋王朝,以建康为都城,史称东晋,A项正确;BCD三项均不是东晋建立的时间,排除。故选A项。

9.C

【详解】由所学知识可知,北魏孝文帝即位后,为了接受汉族先进的文化。他力排众议,进一步推行汉化改革,禁用鲜卑语,在朝廷中必须使用汉语,①符合题意;以汉服代替鲜卑服,②符合题意;改鲜卑姓为汉姓,④符合题意,C项正确;③奖励军功,属于商鞅变法,与题意不符,排除A项、B项;因为③奖励军功,属于商鞅变法,与题意不符,排除D项。故选C项。

10.C

【详解】根据所学知识可知,北魏孝文帝继位后,为了接受汉族先进文化,迁都洛阳。此后,他进一步推行一系列汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等,这些措施促进了民族融合,也增强了北魏实力,所以①②④符合题意,C项正确;确立县制,奖励军功是商鞅变法的措施,③不符合题意,排除ABD三项。故选C项。

11.A

【详解】依据“魏晋南北朝时期,本是胡人喜食的乳酪,成为北方汉人广泛流行的副食,原是羌人的羌煮,也有不少人喜欢”可知这反映出当时汉人和少数民族的生活习俗相互影响,说明民族交融加强,A项正确;题干的主旨是汉人和少数民族的饮食习俗相互影响,反映的是民族交融加强,并没有反映北方经济发展或或北方分裂混战或南北政权分立,排除BCD项。故选A项。

12.B

【详解】根据材料“经过十六国南北朝将近三百年的时间,这时他们已经完全融合在作为统一国家中主体部族的汉部族里了"可知这一趋势指的是民族交融。由材料“这一趋势固然经历了长期的痛苦历程,但是由于汉族接受了新的成分,因此在经济上、文化上不但没有衰落,而且比以前更加兴盛起来,B项正确;汉族形成于汉朝时期,排除A项;少数民族文化较汉族更先进说法错误,排除C项;汉族文化比少数民族更先进与材料无关,排除D项。故选B项。

13.A

【详解】根据所学知识,钟繇、胡昭是曹魏时的书法名家,王羲之是东晋时期的书法家,他把书法艺术提高到一个新的阶段,因此①②③符合题意,A项正确; ④顾恺之是东晋时期,对绘画最为擅长,排除含有④BCD项。故选A项。

14.C

【详解】魏晋南北朝时期,绘画艺术有较大的发展,著名画家很多,以东晋的顾恺之最为出色。顾恺之出生在东晋时期,擅长人物画,线条优美活泼,人物传神,富有个性。他的绘画题材非常广泛,佛家故事、历史故事、人物山水、飞禽走兽无所不画。他擅长人物画,线条优美活泼,人物传神,富有个性。他一生创作的画很多,代表作有《女史箴图》和《洛神赋图》。C项正确;钟繇是书法家,将隶书转变为楷书,排除A项;王羲之是著名的书法家,《兰亭序》被称为天下第一行书,排除B项;吴道子是唐朝画家,排除D项。故选C项。

15.A

【详解】根据所学知识可得出顾恺之擅诗赋、书法,尤善绘画,精于人像、佛像、禽兽、山水等,代表作是《洛神赋图》,A项正确;阎立本的代表作是《步辇图》,排除B项;吴道子的代表作是《天王送子图》,排除C项;张择端的代表作是《清明上河图》,排除D项。故选A项。

16.C

【详解】依据所学可知,石窟艺术是随着佛教的传播而发展起来的,北魏的工匠在继承中国传统雕塑艺术基础上,又吸收外来的佛教艺术,创造出具有新的风格特色的石雕艺术。云冈石窟座落在今天的山西大同,故C符合题意;都江堰、秦始皇陵兵马俑、长城不带有中外文明交汇融合特征,故ABD不合题意。故此题选C。

【点睛】抓住题干关键词“中外文明交汇融合”是解题的关键,窟艺术是随着佛教的传播而发展起来的,北魏的工匠在继承中国传统雕塑艺术基础上,又吸收外来的佛教艺术,创造出具有新的风格特色的石雕艺术。

17. 119 208

【详解】根据所学,公元前119年的漠北战役,是对抗匈奴的高潮;208年的赤壁之战,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

18. 280 八王之乱

【详解】根据所学知识,280年,西晋灭吴,统一了全国,故第一空填280。根据所学可知,晋武帝的儿子晋惠帝昏庸无能。在位时,手握重兵的八个封王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战,史称“八王之乱”,故第二空填八王之乱。

19. 晋 洛阳

【详解】结合所学知识可知,晋国,周朝周武王之子的姬姓诸侯国,晋国鼎盛时期,地域囊括今山西省全部、陕西省东部与北部、河北省中部与南部、河南省西部和北部、山东西北部与内蒙一部的广大地区。公元前453年,韩、赵、魏三家共灭智氏,晋国已被三家瓜分。依据图片《春秋争霸形势图》可知,①处应填晋;西晋是中国历史上三国时期之后的统一王朝,首都洛阳,所以②处是洛阳。

20. 洛阳 临安

【详解】根据所学和材料可知,图片一中,西晋,少数民族内迁,其中,一处是洛阳;图片2是宋代海外贸易,二处是临安。

21. 280 420

【详解】266年,司马懿的孙子司马炎自立为帝,改国号为晋,以洛阳为都,史称西晋。司马炎就是晋武帝。280年,西晋灭吴,统一了全国;东晋末年,政权落入武将手中。420年,东晋灭亡。

22. 成汉 齐

【详解】根据所学可知,西晋灭亡后,从4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权,历史上把北方主要的15个政权,连同西南的成汉,总称为“十六国”,故①是成汉。

根据所学可知,420-589年,中国南方政权更迭频繁,相继出现了宋、齐、梁、陈四个王朝,故②是齐。

23. 华佗 祖冲之

【详解】结合所学知识可知,东汉末年名医华佗不仅擅长用针灸、汤药为人治病,而且能实施外科手术。他发明了“麻沸散”,并运用其进行了各种手术;还创立了 “五禽戏”,帮助人们强身健体;南北朝时期的祖冲之把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,这项成果领先世界近千年。因此填写华佗;祖冲之。

24. 齐民要术 天工开物

【详解】根据所学知识,北朝贾思勰撰写的《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书;宋应星编写的《天工开物》一书,对我国古代的农业和手工业生产技术进行了全面的总结,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书。”故答案是齐民要术、天工开物。

25.表现:①农业:大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加,并兴修了很多水利工程,农业生产技术也有了很大的改进,还发展种桑养蚕、种植果木、种植药材等,实行农业多种经营。②手工业:南方的手工业也有了快速的进步。③商业:农业和手工业的发展,同时促进了商业的交流和城市的繁荣。

原因:①江南地区战乱较少,社会比较安定。②北方人的南迁给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术。③江南地区自然条件优越。④南北方劳动人民的共同努力。

影响:为日后中国古代经济重心的南移奠定了基础。

【详解】结合所学知识可知,第一问,魏晋南北朝时期,江南地区的经济发展的表现,农业上,大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加,并兴修了很多水利工程,农业生产技术也有了很大的改进,还发展种桑养蚕、种植果木、种植药材等,实行农业多种经营。手工业方面,南方的手工业也有了快速的进步。商业方面,农业和手工业的发展,同时促进了商业的交流和城市的繁荣。第二问,当时南方社会经济发展的原因是江南地区战乱较少,社会比较安定;北方人的南迁给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术;江南地区自然条件优越;南北方劳动人民的共同努力。第三问,魏晋南北朝时期,江南地区的经济发展,为日后中国古代经济重心的南移奠定了基础。

【点睛】

26.表现:江南经济迅速发展起来,修建了许多水利工程;大片荒地被开垦成良田;稻田开始使用绿肥,牛耕和粪肥也得到推广;小麦种植推广到江南。原因:东汉末年以来,许多人为躲避战乱,逃往江南地区,西晋后期以来,更多北方人迁到江南,给南方地区带去了劳动力、生产技术和不同的生活方式;此外,江南地区雨量充沛,气候较热,土地肥沃,具有发展农业的优越条件;江南地区的战争相对较少,社会秩序比较安定;南北方劳动人民的共同努力等也是重要因素。影响:江南地区的开发,对我国古代经济格局产生了深远的影响,为经济重心的南移奠定了基础。使我国经济格局中心开始发生变化,使经济南北差距缩小,趋向平衡。

【详解】依据材料并结合所学知识可知,东汉末年开始,北方人口大量南迁,使江南地区得到开发,农业、手工业经济都得到了很大发展,成为全国经济繁荣的地方,魏晋南北朝时期,江南经济迅速发展起来,修建了许多水利工程,大片荒地被开垦成良田,稻田开始使用绿肥,牛耕和粪肥也得到推广,小麦种植推广到江南;东晋南朝时江南开发的最主要原因是东汉末年以来,许多人为躲避战乱,逃往江南地区,西晋后期以来,更多北方人迁到江南,给南方地区带去了劳动力、生产技术和不同的生活方式,此外,江南地区雨量充沛,气候较热,土地肥沃,具有发展农业的优越条件,江南地区的战争相对较少,社会秩序比较安定,南北方劳动人民的共同努力等也是重要因素;江南地区的开发,对我国古代经济格局产生了深远的影响,为经济重心的南移奠定了基础,使我国经济格局中心开始发生变化,使经济南北差距缩小,趋向平衡。

27.措施:迁都洛阳;规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻。(答对任意三点)原因:各民族错居杂处,加强了相互交流;生产生活上,各民族相互学习;政治制度上,少数民族学习汉族君主专制制度;思想文化上,少数民族学习汉族文化;社会习俗上,各民族相互借鉴;民族心理上,民族隔阂与民族偏见逐渐减少。(答对任意两点)意义:为中华民族的发展注入了新的活力;进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化;为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。(答对任意两点)

【详解】本题属于简答题,关于孝文帝改革措施可以从迁都洛阳、规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语、以汉服代替鲜卑服、改鲜卑姓为汉姓以及鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等回答。出现民族交融的原因可以从各民族错居杂处,加强了相互交流;生产生活上,各民族相互学习;政治制度上,少数民族学习汉族君主专制制度;思想文化上,少数民族学习汉族文化;社会习俗上,各民族相互借鉴;民族心理上,民族隔阂与民族偏见逐渐减少等回答。意义,依据所学从为中华民族的发展注入了新的活力;进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化;为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础等回答。

28.(1)历史事件:张骞拜别汉武帝出使西城(或张骞出使西城)。举措:修筑道路;设置亭驿;设置管理屯田事务的机构。(答出任意两点即可)作用:丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流起到了极大的促进作用。

(2)建议:加强国际合作,与“一带一路”沿线国家合作共贏;积极鼓励各类企业参与“一带-路”建设;坚持和平交往,尊重沿线国家的主权和风俗习惯;加强“一帶一路”基础设施建设,推进交通设施便捷化。(答出符合题意,言之有理的任意两点即可)

(3)原因:江南地区社会相对稳定;北方人口南迁;南方自然条件优越;北方先进生产技术的传入。(答出任意三点即可)表现:大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加;兴修了很多水利工程;农业生产技术有了很大的改进,推广和改进犁耕,实施精耕细作,以及推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等比较先进的生产技术;水稻由原来的直播变成育秧移栽;普遍实行了麦稻兼作、粮食产量有了很大的提高;发展种桑养蚕、培植果树种植药材等.实行农业多种经营。(答出任意两点即可)

【详解】(1)根据所学可知,公元前138年、公元前119年,汉武帝两次派张骞出使西域,打通了汉朝通往西域的道路,为丝绸之路的开通奠定了基础。根据材料“修筑了令居(今甘肃永登)以西的道路,设置亭驿,便利商旅。”“说明那时在当地曾设立了专为供应汉使者和行旅所需食粮的管理屯田事务的机构。”并结合所学可知,汉代为保障丝绸之路的畅通所采取的举措有修筑道路;设置亭驿;设置管理屯田事务的机构。丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流起到了极大的促进作用。

(2)开放性问题,结合上述材料及生活实际,围绕丝绸之路的发展作答,言之成理即可。如加强国际合作,与“一带一路”沿线国家合作共贏;积极鼓励各类企业参与“一带-路”建设;坚持和平交往,尊重沿线国家的主权和风俗习惯;加强“一帶一路”基础设施建设,推进交通设施便捷化。

(3)根据材料“两晋南北朝以后,北方战乱较多,江南地区则相对稳定。……晋代以后,北方人口大量南迁,使南方人口剧增,市场需求剧增,要求南方广大地区加快开发。南方特有的自然条件与北方先进的生产技术相结合,使其发展速度加快。”并结合所学可知,两晋南北朝时期江南地区经济发展的原因有江南地区社会相对稳定;北方人口南迁;南方自然条件优越;北方先进生产技术的传入。根据所学可知,两晋南北朝时期江南地区农业发展的表现有大量荒地被开垦出来,耕地面积不断增加;兴修了很多水利工程;农业生产技术有了很大的改进,推广和改进犁耕,实施精耕细作,以及推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等比较先进的生产技术;水稻由原来的直播变成育秧移栽;普遍实行了麦稻兼作、粮食产量有了很大的提高;发展种桑养蚕、培植果树种植药材等.实行农业多种经营。

29.(1)有利因素:贸易的需求;对外交往的需求;政府的支持;沿线国家的促进。历史意义:使得亚欧大陆东西方人员、信息和物资得以顺畅交流。历史人物:张骞。

(2)原因:“八王之乱”的爆发,北方战乱频繁;中原水利失修,自然灾害频繁发生;南方自然条件优越;南方的社会比较安定。

(3)表现:兴修了众多水利工程;水稻面积与产量增加;耕地开垦范围扩大;渔业经济迅速增长。

【详解】(1)有利因素:根据“由于对中国丝绸的刚需以及中国保持对外交流和交往的需求”得出贸易的需求;对外交往的需求;根据“连接成一个有官方提供军事保护和后勤支撑的网络”得出政府的支持;根据“沿线大国把欧亚大陆东西两边早已建立起来的成熟交通网络”得出沿线国家的促进。历史意义:根据“欧亚大陆东西方的人员、信息和物资得以顺畅交流。”可得出使得亚欧大陆东西方人员、信息和物资得以顺畅交流。历史人物:张骞。

(2)原因:根据“八王之乱”得出“八王之乱”的爆发,北方战乱频繁;根据“中原水利失修,旱灾、蝗灾、疾疫连年不断,从而导致大规模移民潮的出现。”得出中原水利失修,自然灾害频繁发生;根据所学可得出南方自然条件优越;南方的社会比较安定。

(3)表现:根据“魏晋南北朝时江南地区共修建60余处较大规模的水利工程”得出同兴修了众多水利工程;根据“北方移民带来的先进生产方式及生产工具推动了农业发展,增加了平原地区的水稻种植面积和产量,使耕地由较易开垦的平原地区延伸至丘陵山区”得出水稻面积与产量增加;耕地开垦范围扩大;根据“晋代以后,渔业经济得以迅速增长”得出渔业经济迅速增长。

30.(1)积极影响:实现了局部统一,为全国统一准备了条件;促进了局部地区经济的恢复和发展。(答出任意一点即可)战役:赤壁之战。

(2)措施:专门设置地方管理机构(或设置侨州、郡、县)。影响:有利于缓和南北士族的矛盾,稳定社会秩序,发展南方经济。

(3)措施:改汉姓。作用:促进了民族融合;增强了北魏的实力。

【详解】(1)根据材料一“三国鼎立时期,魏、蜀、吴都在局部地区实现了统一,这种局部统一较之东汉末年众多军阀割据混战的状况前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件。各国都重视发展生产,整顿政治,增强国力,促进了局部地区经济的恢复和发展”以及所学可知,三国鼎立局面产生的积极影响是实现了局部统一,为全国统一准备了条件;促进了局部地区经济的恢复和发展。赤壁之战为这一局面的形成奠定了基础。

(2)根据材料二“东晋南朝各代政权,都曾于其管辖区内设置侨州、郡、县,安置、优抚北方南迁流民。为北方流民即侨人专门设置地方管理机构,始于东晋初年,历经宋、齐、梁、陈,直到隋初全部裁撤,前后二百余年。这一措施,对缓和南北士族的矛盾,稳定社会秩序,发展南方经济,起到了一定的积极作用”以及所学可知,东晋南朝各政权为安置、优抚北方南迁流民采取的措施是专门设置地方管理机构(或设置侨州、郡、县)。这一措施产生的影响是有利于缓和南北士族的矛盾,稳定社会秩序,发展南方经济。

(3)根据材料三“北魏孝文帝拓跋宏是较早进行汉化改革的皇帝,他在公元496年,领头把姓氏由拓跋改为元,从此他的姓名就成了元宏。其他如独孤氏改姓为刘,步六孤氏改姓为陆。当时鲜卑族改姓有一百多个。”以及所学可知,材料三反映了北魏孝文帝实行的汉化措施是改汉姓。根据所学可知,这场改革的作用是增强了北魏的实力。

31.(1)政权:①:魏国。②:东晋。战役:官渡之战,赤壁之战,淝水之战(任答两个即可)。

(2)原因:中原百姓南下,带来了大量劳动力;带来先进生产工具和技术;南方政府采取一系列政策,使得南北农民彻底结合;江南地区社会安定;江南地区自然条件优越。

(3)城市:洛阳。影响:提升了鲜卑人的文化水平,增强了北魏实力;凝聚了北魏政权统治下的各族人民,促进了民族交融。

(4)影响:丰富了汉族生活,改变了汉族席地而坐的生活习俗。原因:北魏孝文帝的汉化改革等政治改革,推进了民族交融;各民族错居杂处,加强了相互交流;生产生活上各民族相互学习;政治制度上少数民族学习汉族君主专制;思想文化上少数民族学习汉族文化;社会习俗上各民族相互借鉴吸收;民族心理上民族隔阂与民族偏见逐渐减少等。

【详解】(1)根据材料一图示可知,蜀国被①代表的政权灭亡,②代表的政权在西晋灭亡后与北方的十六国对峙,根据所学可知,263年魏灭蜀,317年,镇守长江下游的皇族司马睿在西晋灭亡后重建晋王朝,以建康 为都城,史称东晋,所以①代表的政权是魏国,②代表的政权是东晋。根据所学可知,三国两晋南北朝时期,官渡之战,赤壁之战,淝水之战都是著名的以少胜多的战役。

(2)根据材料二中的“中原百姓不断南下,带来了大量劳动力,也带来了先进生产工具和技术”,结合所学可知,中原百姓南下,带来了大量劳动力,同时带来先进生产工具和技术,是江南农业得到快速发展的原因之一;从“南方政府先后采取一系列政策,使得南北农民彻底结合”可知,南方政府采取正确的措施,使得南北农民彻底结合,是江南农业得到快速发展的原因之一;根据所学可知,江南地区社会安定,自然条件优越,也是江南农业得到快速发展的原因。

(3)根据材料三中的“北魏孝文帝迁都”,结合所学可知,494 年,北魏孝文帝迁都洛阳,所以①处的城市是洛阳。根据材料三中的“使鲜卑人的文化水平上了一个台阶”,结合所学可知,北魏孝文帝的汉化改革,提高了鲜卑人的文化水平,增强了北魏的实力;根据材料三中的“凝聚了北魏政权统治下的各族人民”,结合所学可知,北魏孝文帝的汉化改革,促进了民族交融,让北魏政权统治下的各族人民凝聚在一起。

(4)根据材料四的图片,结合所学可知,民族交往、交流和交融丰富了汉族生活,胡床、椅子和方凳,改变了汉族席地而坐的生活习俗。

根据材料三可知,北魏孝文帝的汉化改革,促进了民族交融;根据所学可知,魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,加强了相互交流;在生产生活上,少数民族开始定居,学习农耕,汉族人民也向北方各族人民学习畜牧经验,双方在生产生活上相互学习,为民族交融奠定了经济基础;在政治制度上,十六国北朝政权的统治者,与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度,为民族交融提供了政治制度上的保障;各民族在文化上的交流也日益频繁,少数民族学习汉族文化,汉族人民接受西北各民族的生活习俗、乐器等,促进了民族交融;随着经济、文化的交流与融汇,思想感情日益沟通,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少,最终推动了民族交融高潮的出现。

同课章节目录