长春版语文八年级下册后10课课件

图片预览

文档简介

课件88张PPT。长春版义务教育课程标准实验教科书 语文八年级下册(11-20课) 教材培训 吉林省实验中学 杨春霞 ——八年级下关键词:

理性、思考、读书、实践

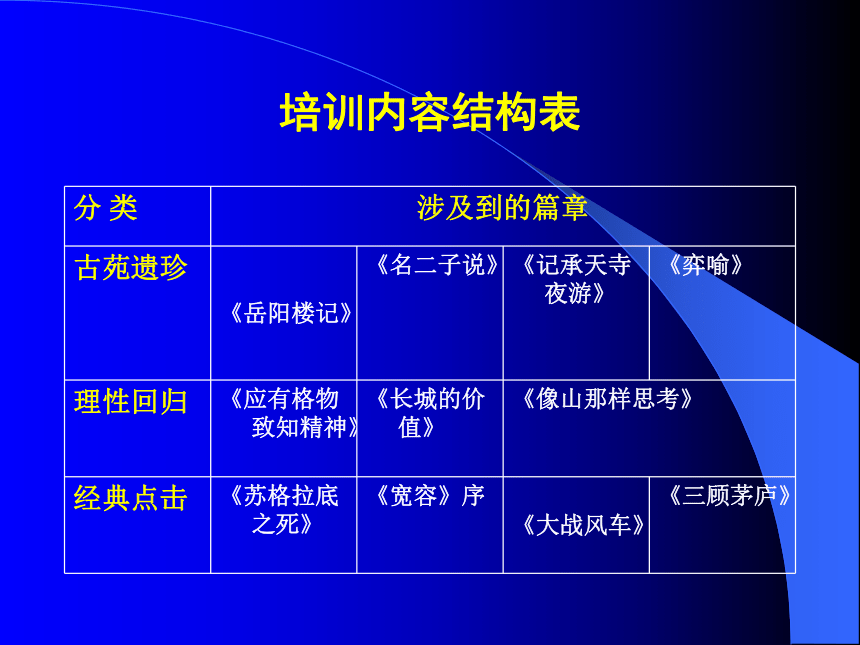

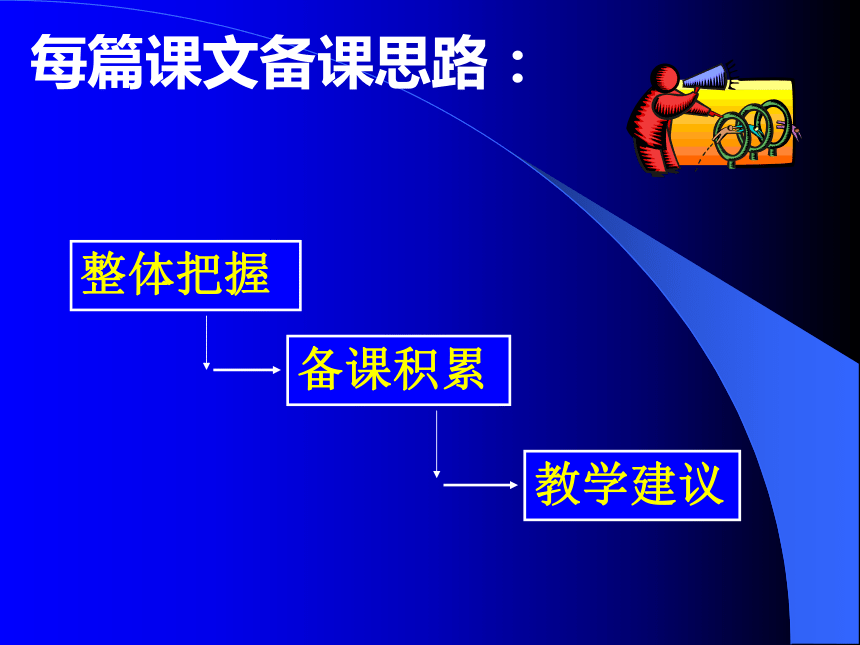

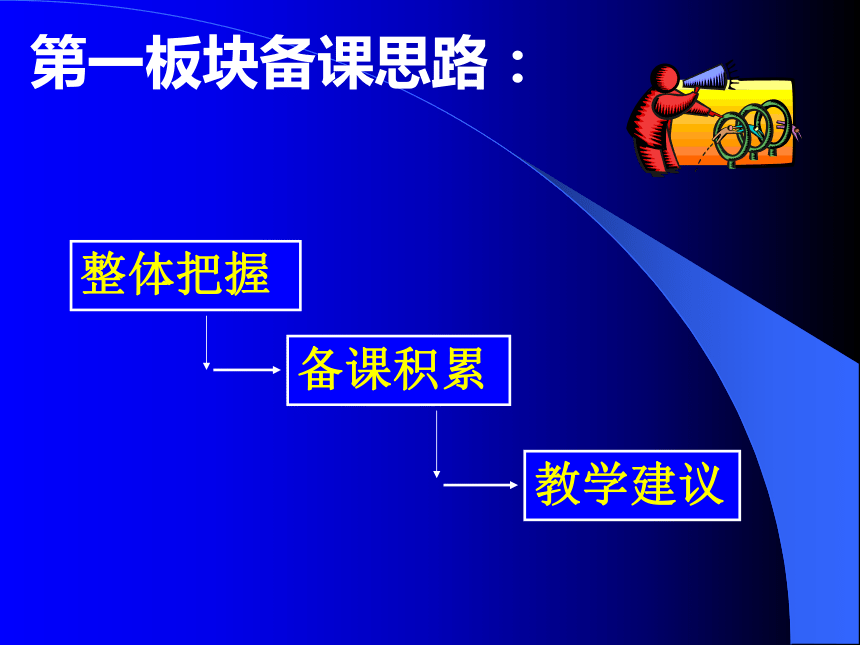

培训内容结构表每一版块备课思路:误区方法实践

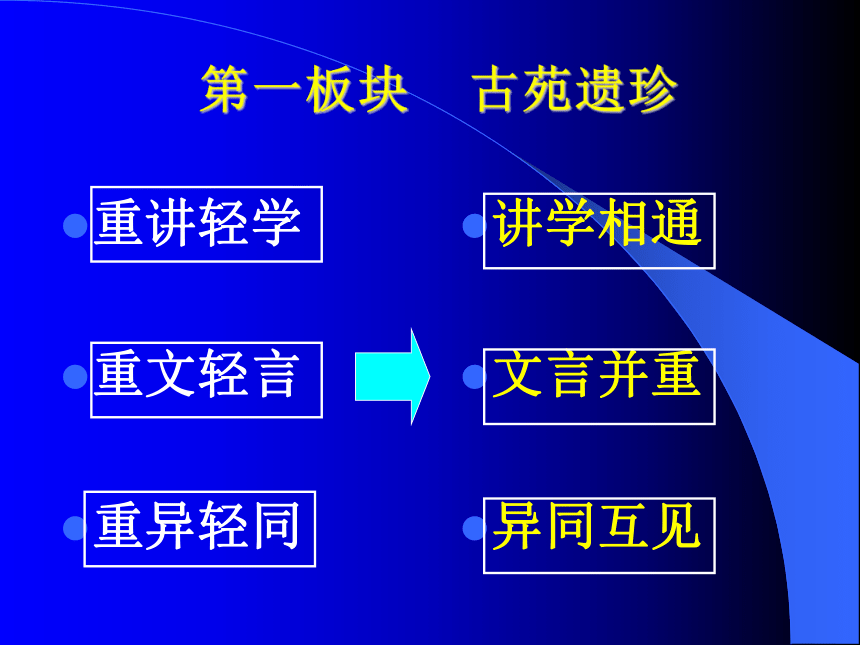

备课积累教学建议每篇课文备课思路:整体把握重讲轻学

重文轻言

重异轻同第一板块 古苑遗珍讲学相通

文言并重

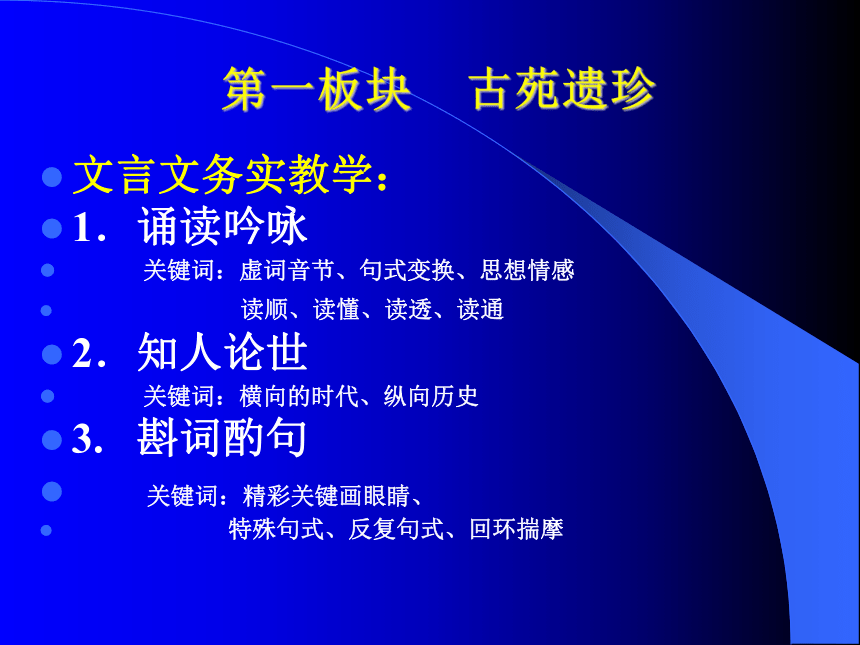

异同互见第一板块 古苑遗珍文言文务实教学:

1.诵读吟咏

关键词:虚词音节、句式变换、思想情感

读顺、读懂、读透、读通

2.知人论世

关键词:横向的时代、纵向历史

3. 斟词酌句

关键词:精彩关键画眼睛、

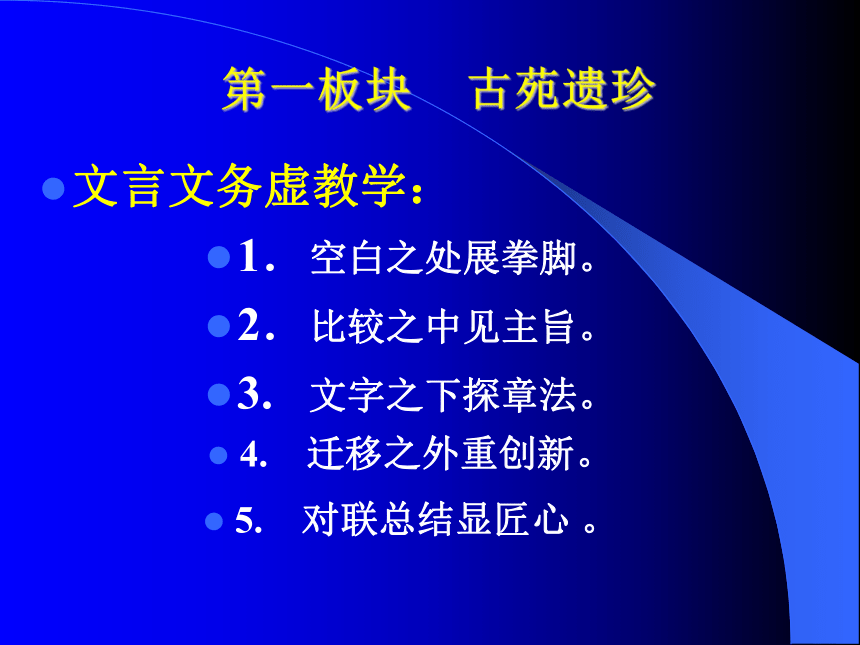

特殊句式、反复句式、回环揣摩 第一板块 古苑遗珍文言文务虚教学:

1.空白之处展拳脚。

2.比较之中见主旨。

3. 文字之下探章法。

4. 迁移之外重创新。

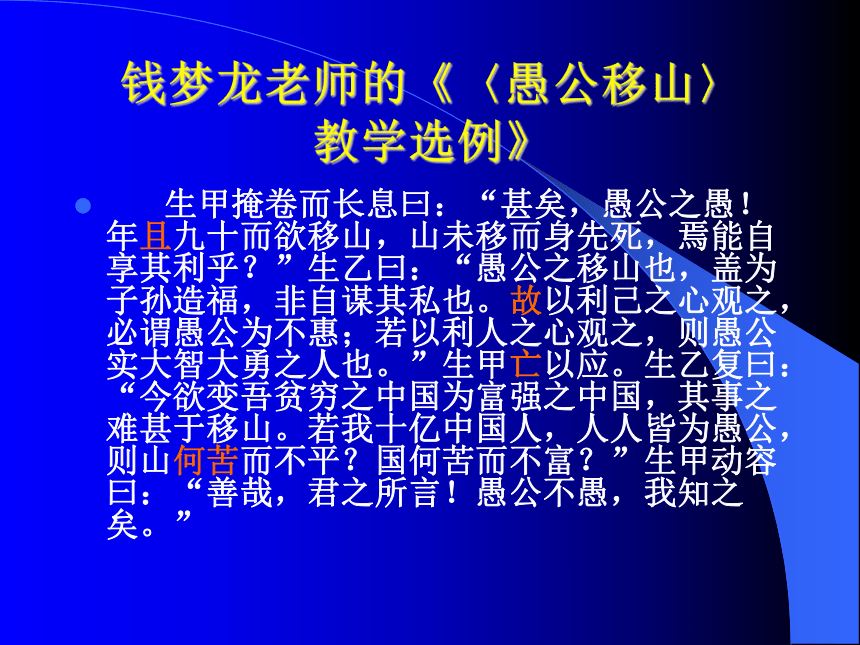

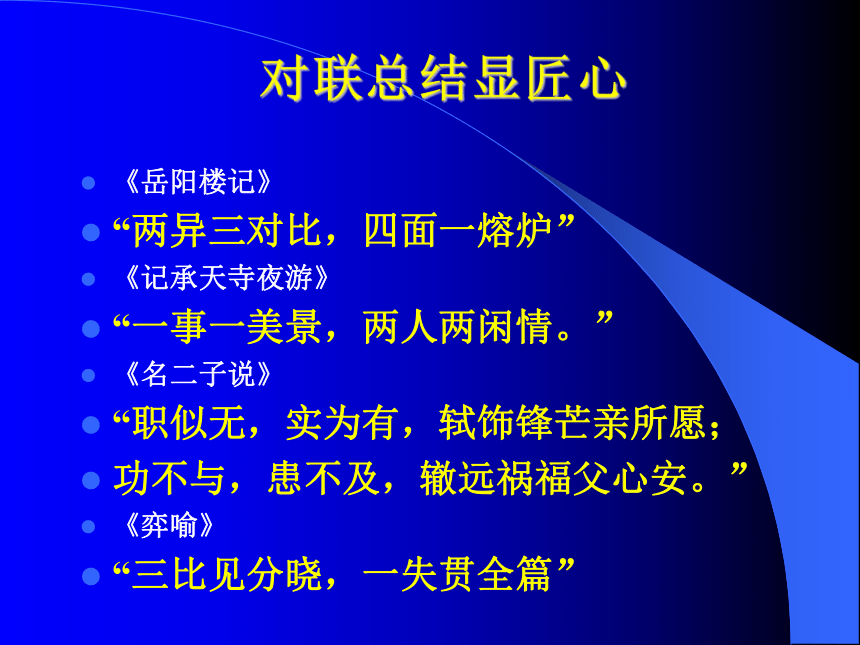

5. 对联总结显匠心 。 钱梦龙老师的《〈愚公移山〉教学选例》 生甲掩卷而长息曰:“甚矣,愚公之愚!年且九十而欲移山,山未移而身先死,焉能自享其利乎?”生乙曰:“愚公之移山也,盖为子孙造福,非自谋其私也。故以利己之心观之,必谓愚公为不惠;若以利人之心观之,则愚公实大智大勇之人也。”生甲亡以应。生乙复曰:“今欲变吾贫穷之中国为富强之中国,其事之难甚于移山。若我十亿中国人,人人皆为愚公,则山何苦而不平?国何苦而不富?”生甲动容曰:“善哉,君之所言!愚公不愚,我知之矣。”对联总结显匠心《岳阳楼记》

“两异三对比,四面一熔炉”

《记承天寺夜游》

“一事一美景,两人两闲情。”

《名二子说》

“职似无,实为有,轼饰锋芒亲所愿;

功不与,患不及,辙远祸福父心安。”

《弈喻》

“三比见分晓,一失贯全篇”

备课积累教学建议第一板块备课思路:整体把握 一一 岳阳楼记 —— 整体把握“两异三对比,四面一熔炉”

一一 岳阳楼记 —— 整体把握两异:览物之情,得无异乎?

或异二者之为 。

三对比:两种景:一阴一晴

两种情:一悲一喜

两种境界:一悲喜一忧乐

(一迁客骚人,一古仁人)

四面:叙事、写景、抒情、议论。

一熔炉:四种表达方式一脉相承。

一一 岳阳楼记 —— 备课积累

1.咬文嚼字——

相异比较法 :微、景、集、薄 ;通、极、以、金

词语结构法: “衔远山,吞长江” ——“很长的江

水”

2. .刨根问底——为何写湖不写楼?

3. 知人论世——

孟子、白居易、范仲淹一脉相承忧乐观

范仲淹和宋朝士大夫人格精神、责任感

一一 岳阳楼记 —— 教学建议 1.文言文基本功要扎实,向中考看齐,背诵默写答题样样通关,千锤百炼。

2.由读入手讲解,学生会对四字词语的语感感兴趣,骈读法引入是一种方法。

3.由景入手讲解,披景入情,缘情入境,因理生悟。

4.由疑入手,“未见楼何以做了这篇文章”“为何不写楼,却要写湖”学生的疑问也可以巧妙地走进文章。

5.对联评述也可以走进文章。

联一(清代窦垿撰)

一楼何奇?杜少陵五言绝唱,范希文两字关心,滕子京百废俱兴,吕纯阳三过必醉,诗耶,儒耶,吏耶,仙耶?前不古人,使我怆然涕下。

诸君试看:洞庭湖南极潇湘,扬子江北通巫峡,巴陵西来爽气,岳阳城东道岩疆,渚者,流者,峙者,镇者,此中真意,问谁领会得来?

联二(近代易实甫撰)

去老范一千年,后乐先忧,几辈能担天下事。

揽太湖八百里,南来北往,孤帆曾作画中人。

联三(现代杨度撰)

风物正凄然,望渺渺潇湘,万水千山皆赴我。

江湖常独立,念悠悠天地,先忧后乐是何人?迁客心悲喜情难舍名利,

古仁人忧乐观淡薄得失,

范仲淹续先后名垂万代,

宋大夫旷情怀泽被千秋。 一八 记承天寺夜游 —— 整体把握

“一事一美景,两人两闲情”

一八 记承天寺夜游 —— 整体把握

一事:夜游承天寺。

一美景:月光如水,疏影横斜。

两人:苏轼,张怀民。

两闲情:既是闲情雅致,又有郁郁不得志后

的豁然开朗 。 一八 记承天寺夜游 —— 备课积累1.咬文嚼字——比较探究

2.景物描写——字字珠玑

3.“夜游”情结

4. 知人论世

1.咬文嚼字——比较探究

(1)①庭下如积水空明,水中藻、荇交横盖竹柏影也。

(苏轼《记承天寺夜游》)

②中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

(王建《十五夜望月》)

③月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。

(朱自清《荷塘月色》)

(2)①怀民亦未寝,相与步于中庭。

②怀民未寝,相与步于中庭。

(3)①何夜无月,何处无竹柏,但少闲人如吾两人者耳。

②夜夜有月,处处有竹柏,但少闲人如吾两人者耳。

一八 记承天寺夜游 —— 备课积累1.咬文嚼字——比较探究

2.景物描写——字字珠玑

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

3.“夜游”情结

4.知人论世

一八 记承天寺夜游 —— 备课积累1.咬文嚼字——比较探究

2.景物描写——字字珠玑

3.“夜游”情结

4.知人论世

3.“夜游”情结

《夜行观星》

《天庆观乳泉赋》

《中秋见月和子由》

《卜算子 · 缺月挂疏桐》

《前赤壁赋》

《后赤壁赋》

《宿望湖楼再和》

《月夜与客饮杏花下》一八 记承天寺夜游 —— 备课积累1.咬文嚼字——比较探究

2.景物描写——字字珠玑

3.“夜游”情结

4.知人论世

一八 记承天寺夜游 —— 教学建议第一,以“夜游”为线索,以“闲人”为关键词,环环相扣地深入文本,实现文言的高效阅读;

第二,通过创设对话,体验苏东坡的心境。

第三,通过文本细读咀嚼出看似平淡的文字背后的耐人寻味之处,体会作品的语言特色。

第四,推荐阅读:林语堂《苏东坡传》

余秋雨《苏东坡突围》

苏轼的《宿望湖楼再和》

《月夜与客饮杏花下》

《前赤壁赋》见月起行助雅兴,

空明醉月通心境,

旷达洒脱悟真谛,

闲适自然享人生。一八 名二子说 —— 整体把握“职似无,实为有,

轼饰锋芒亲所愿,

功不与,患不及,

辙远祸福父心安。”

一八 名二子说 ——备课积累1.喻巧理至、文短情长.

“轮辐盖轸,皆有职乎车”都是

古代车上的哪些部件?

轮辐轸轼辙一八 名二子说 ——备课积累

2.波澜跌宕、妙趣横生

有职——似无——实有。

有用——无功——结论。

一八 名二子说 ——备课积累3. 苏洵给苏轼苏辙起名时候两兄弟的年龄多大?

上古时期:《礼记 》介绍, 孩子三个月后,命名礼择日举行,父为子取名。

两汉之后:起名的时间有所变化,有的是出生便起名,有的是上私塾前取名。

此文写作时间通常认为在庆历七年(1047),苏洵赴京应试落榜之后。 当时苏轼12岁,苏辙9岁。那么苏轼和苏辙的名字最晚应该在此时。 一八 名二子说 ——备课积累4. 苏轼苏辙的字,亦有深意

苏轼字“子瞻”,瞻就是“望”的意思, 这也与苏轼踌躇满志,俯仰天下,至情至性,个性张扬,豪爽不羁的性格一致。

苏辙字“子由”,由是“仿效依循”之意,这和苏辙平淡冲合,萧规曹随,踵武前人,循规蹈矩的性格一致。一八 名二子说 —— 教学建议1.从语感上体会情感,尤其关注虚词,

从读入手:

2. 抓关键句、关键词

“轼乎,吾惧汝之不外饰也”

“是辙者,善处乎祸福之间也”

3.知人论世

4.实践拓展,化白为文。

小试牛刀远近高低,皆有所惧。远者惧思;近者惧熟;低者惧忘;高者惧寒。虽然是高,心存斗志,是高也,与寒相战,吾念必胜矣。故吾儿名曰:高胜寒也。天性使然觅寻根

改字命名用意深,

务出己见为至文,

学轼效辙夙愿真。

三“比”见分晓,

一“失”贯全篇 一九 弈喻 —— 整体把握

三“比”:客败与己败对比

人失和己失对比

下棋和求知对比

一“失”:叙失;析失;论失。 一九 弈喻 —— 整体把握 一九 弈喻 —— 备课积累1. 咬文嚼字

注释⑧易地:彼此交换地位。

2.一词多义现象比较集中

一客数败(屡次,多次)

数 甫下数子( 几,几个)

竟局数之(计算,查点)

3.个别句子的翻译

“理之所在,各是其所是,各非其所非。”

各是(赞成)其所是(认为正确),各非(反对)其所非(认为错误)

4.一理相连,文气贯通 一九 弈喻 —— 备课积累叙棋之失

析学之失

论理之失

一九 弈喻 —— 备课建议 1.从表示程度的虚词切入文章,活现故事情 形。比如“辄、颇、甫、已、将、益、尚、甚、而已”让学生补全人物的动作、心理等,从而使整个故事情节丰盈灵动起来。

2.教会学生由事悟理,事理相通的原则,为写材料作文打下基础。

3.关于“世无孔子,谁能定是非之真?” 棋小学宽躬自省,

情真理切任人评,

层层扩展了无声,

句句箴言铭于心。一、循序渐进、由事入理

关键词:记叙文——议论文

二、论为基础,理为宗旨

关键词1:论点、论据、论证 ;比喻论证、对比论证、事实论证、道理论证 ;立论、驳论 ;引论———本论———结论

关键词2:事理 ;物理 ;伦理;情理 ;心理、生理、法理 ;

三、触类旁通,由表及里

关键词:精辟分解、深刻剖析 、科学推断第二板块 理性回归 否格己,推格物,实践出真知;

逆传统,探实意,亲身辨是非。

一二 应有格物致知精神 —— 整体把握一二 应有格物致知精神 —— 备课积累议论角度一二 应有格物致知精神 —— 备课积累1. 废中立正的理性思维。

全文作者“废”了三次:

方向之废(2-3);

方式之废(4-10);

结果之废(11-13)。

议理角度一二 应有格物致知精神 —— 备课积累2.理“智”的体现

其一、对观点明智地提炼;

其二、对材料睿智地选择;

其三、对真理足智地判断;

3.关于“格物致知”

(1)格——推究;物——事物的原理法则;致——取得,得到;知——知识。

(2)出处: 源于《礼记·大学》。

(3)作者在文中要阐述的“格物致知”的真正含义。

“格物致知”的出处和论述:大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。——(节选自《大学中庸译注》,中华书局,王文锦译注)

论述一——宋·洪迈《容斋随笔旧序》:“因命纹梓,播之方舆,以弘博雅之君子,而凡志于格物致知者,资之亦可以穷天下之理云。”

论述二——严复《原强》:“顾彼西洋以格物致知为学问本始,中国非不尔云也,独何以民智之相越乃如此耶?” 一二 应有格物致知精神 —— 教学建议1、直接从其他领域的废中立正的例子入手,让学生掌握一种理性思维方式。

2、无论是议论也好,议理也罢,都要仔细研读论证的过程。理解作者的智慧所在。

3、引导学生树立“保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来发现事物的真相。”的理念。 一三 长城的价值 —— 整体把握一样态度驳四说辨真伪;

两种目光携智趣议长城。 一三 长城的价值 —— 整体感知“一样态度”:指实事求是的态度。

“四说”:指文章中反驳的四种说法:

1、赞叹之传说;

2、太空能见说;

3、军事防御说;

4、疆域界限说。

“两种目光”:指历史的目光和现代的目光。

“智趣”:是本文的两大行文亮点。 一三 长城的价值 —— 备课积累一、行文中理“智”的体现:

1、对破绽机智地发现,

2、对劣势明智的回避,

3、对物理足智地判断,

二、文字间理“趣”的捕捉:

1.各种句式的灵活运用(回环、反问等)

2.幽默的言辞让文章增色。

三、启迪一种思维方式。(炎黄子孙、天下、王土)

四、关于长城界限的地图。

一三 长城的价值 —— 备课积累葛剑雄曾经提出过中国人自称为“炎黄子孙”是不符合历史的。 概括起来有四点理由:

(1)根据现有的历史知识分析,黄帝、炎帝只是当时众多部落首领中的两位,当时还有众多的诸侯,他们是黄帝和炎帝的属臣,而不是家族。他们的后代就不是出自炎黄一系。

(2)直到春秋时期,中原还有不少非华夏的部族。这些部族只有少数迁出了今天的中国,而大多数都逐渐融合在华夏族之中了。

(3)从秦汉以来,由北方进入黄河流域的非华夏民族至少有匈奴、乌桓、契丹、党项、女真、蒙古、维吾尔、回、满等,其中有的来自遥远的中亚和西亚。这些民族中相当大一部分加入了汉族,有的整个民族都已经消失在汉人之中了。

(4)何况今天的中国拥有五十六个民族,非汉族的五十五个民族中,像俄罗斯、塔吉克、乌兹别克等无论如何也不可能同炎黄二帝拉上血统关系,在台湾和东南一些海岛的先民中有马来人的成分。 一三 长城的价值 —— 备课积累一三 长城的价值 —— 教学建议 一、对学生进行阅读基本技能的训练——默读速读能力、信息筛选能力、准确概括能力等。

二、在作者看问题的角度上引导学生形成一种认识:很多约定俗成的说法未必是科学的,未必是对的,要勇于去质疑和考证。千山狼迹绝,

万径人踪灭。 一四 像山那样思考 —— 整体感知狼

鹿

草一四 像山那样思考 —— 备课积累生命生存生态一四 像山那样思考 —— 备课积累人的私欲

狼的嗥叫

山的思考基本标准:和谐、稳定和美丽。

情感基础:喜爱、尊敬和赞赏。

逻辑终点:生命共同体的价值。 利奥波德大地伦理学理论包括三大部分:

(1)生态自然观。利奥波德认为,在生态系统内部,物种与物种、物种与环境之间存在相互作用的关系。

(2)生态整体主义方法论。正如利奥波德所说的“像山那样思考”,把整个生态系统当做一个独立的整体来理解,不轻视每个生物个体的权利,而是着眼于整个生态系统中各物种的生存状态和长远利益,将整个生态系统的和谐、完整视为环境保护的根本。

(3)生态伦理规范。“当一个事物有助于保护生物共同体的和谐、稳定和美丽的时候,它就是正确的;当它走向反面时,就是错误的。”一四 像山那样思考 —— 备课积累一四 像山那样思考 —— 教学建议1、建议首先解读文章的主要故事情节(4-9),对作者借助故事的用意进行较完整的解读。然而将故事情节抽去,再一起打通文章头(1、2、3)与尾(10),来重点研习。就“狼的嗥叫”和“山的思考”进行重点研读。

2.化繁为简,归类形象。比如:山、荒野、自然等等都是深刻、长久、客观 无私一类的形象。将形象归类,文章的难度将大大降低。一四 像山那样思考 —— 阅读推荐

《沙乡年鉴》

《大雁归来》

梭罗《瓦尔登湖》

其中片段《寂寞》。 第三板块【经典点击】 1、有序的安排,让名著阅读事半功倍

2、明确的目标,让名著阅读有的放矢

3、巧妙的激趣,让名著阅读充满乐趣

4、有方的引领,让名著阅读有章可循一六 《宽容》序 —— 整体感知一唱三叹于无知处觅有知;

四方隐喻在觉醒时祭先驱。意

象哲 理宁静的无知山谷——

永恒的山脉——

知识的小溪——

沉寂闭塞

长久封闭

知识贫乏

贫穷、落后、反动的根源在于无知、愚昧、闭塞。麻木

胆怯

盲从

心满意足地享乐——

为得不到果实而恐惧—

人们举起了沉重的石块—需求浅薄的村民意

象哲 理“对着神秘的古书冥思苦想”

“摇着头”

“低声倾吐着恶狠狠的词句”

“是它(法律)的执行者”

“叫喊着,‘他死有余辜!’”

“并没有灰心”“预言说”

“不行!”

“无力地抗争着”

“强迫他把他们带走”守旧老人:应该容许别人有行动和判断的自由,宽容的政策才能使真理得到发展。意 象哲 理“指甲磨破”

“脚上缠着破布”

“身体衰弱”

“拒绝(坐下)”

“偏要说话”

“我已经找到幸福的曙光。

跟我来吧,我带领你们

奔向那里。”漫游者(先驱者):人类追求真理的力量是不可阻挡的,探索真理的先驱者是可敬的。一六 《宽容》序 —— 备课积累1. 如何看待村民的两面性

“千百万人的习惯势力是最可怕的势力”

“大众启蒙要经过数世纪的艰苦准备”

2. 漫游者的幸与不幸。

“漫游者明知走出山谷会招致惩罚,为什么还要那么做”(思考与讨论)

新问题:“漫游者明知走出山谷后再回来会招致惩罚,他为什么还要回来?”

3.生命之轻与历史之重

无知的山谷 孤独漫游者 理想的家园 可怕的冬天 纪念的石碑!推荐阅读:

《宽容》

房 龙

Hendrik Van LoonSA一六 《宽容》序 —— 教学建议1、以先驱者的出现为中轴,讲解先驱者的去而复返中的“去”和“返”两个点来以点带面,辐射全篇。

2、不要将“宽容”讲死,房龙在一个不宽容的时代写了一部描写不宽容的事实的作品,这里的宽容要放到历史里去理解,放到人类的天性中有一些相当根本的土壤中去理解,放到人类思想的每一次艰难的进步中去理解。

一五 苏格拉底之死 —— 整体感知尊重民主法律泰然领死;

怀揣正义智慧灵魂不灭。1、苏格拉底3、之2、死一五 苏格拉底之死 —— 备课积累一、苏格拉底生活经历;

学说思想;

布道教生;

喜好穿着;

屡遭迫害;

饮鸩而亡 1、苏格拉底为什么罪而死?

2、苏格拉底能不能不死?

3、民主的雅典为什么还会判他死?

4、苏格拉底自己为什么一定要死?二、围绕“死”而释疑。 一五 苏格拉底之死 —— 备课积累苏格拉底之死:守法即是正义 “不论是真理的持有者,

还是美德的富有者,

最后都必需是法律的服从者”

苏格拉底审判

指控:

“苏格拉底有罪,它腐蚀青年人的心灵,相信他自己发明的神灵,而不相信国家认可的诸神”

苏格拉底的申辩

第一阶段:胜辩阶段

第二阶段:激怒阶段

第三阶段:伏法阶段三、细致揣摩探究苏格拉底在赴死前的种种表现,

以期了解大师的真正灵魂。

1、哲理性的语言

2、泰然自若的神态

3、无怨无悔的决心一五 苏格拉底之死 —— 备课积累快乐与痛苦共生

照看好你自己的灵魂

生与死的辩证1. 牵一发动全身,以一句话来带动全篇阅读。

“他是我所认识的人中最勇敢,也是最智慧和最正直的人”

2. 在阅读中接触苏格拉底的哲学观点。 一五 苏格拉底之死 —— 教学建议“他活着的时候是个疯子,死了却是个智者。”

——塞万提斯一七 大战风车 —— 整体感知一七 大战风车 —— 备课积累一、前情之回顾

二、疯子和智者

堂吉诃德的理想和现实的错位,受人嘲讽

堂吉诃德的行为和品质的错位,令人叹息

三、用拟骑士小说的形式来写反骑士小说。

1、从夸张看喜剧效果;从人堂吉诃德和桑丘两个物分析看理想与现实,看文章的悲剧美感。

2、作品中有很多情节结构相似的地方,可以用同中看异,同比归纳等方法来探究。要类比其他情节来谈作品。一七 大战风车 —— 教学建议

1. 第三章《堂吉诃德受封骑士的滑稽经过》

2. 第二十二章《堂吉诃德解救了一伙被强行押往并非想去之处的犯人》

3. 第四十五章《了不起的桑丘潘沙进岛上任以及他如何开始理政》

4.第四十七章《这里接着讲桑丘潘沙在官位上的作为》一七 大战风车 ——推荐阅读二0 三顾茅庐 ——整体感知三顾茅庐 刘备喜得孔明

如虎添翼创大业

卧龙出山 诸葛幸会明主

大展宏图扬美名二0 三顾茅庐 ——备课积累蓄势艺术推动情节发展,

展现人物风貌:

1. 博施陪村,众星捧月

2. 借景写人,背面傅粉

3. 运用细节,侧面烘托1.可以通过复述的形式理清文章脉络,了解故事发生的前因后果。

2.根据具体的语句分析诸葛亮和刘备的性格特点,指导学生回答“名著阅读”的试题。

3.拓展延伸读《三国演义》《三国志》,做反向阅读,通过探别故事发生的真实性来看作者的真正意图。 二0 三顾茅庐 ——教学建议纵理性思维经纬;

拓思考横贯古今;

勤读书管中窥豹;

巧实践触类旁通。

望春来润物无声,

待秋至万谷归仓! ——八年级下关键词:

理性、思考、读书、实践

谢谢大家! 吉林省实验中学 杨春霞

2013年2月

理性、思考、读书、实践

培训内容结构表每一版块备课思路:误区方法实践

备课积累教学建议每篇课文备课思路:整体把握重讲轻学

重文轻言

重异轻同第一板块 古苑遗珍讲学相通

文言并重

异同互见第一板块 古苑遗珍文言文务实教学:

1.诵读吟咏

关键词:虚词音节、句式变换、思想情感

读顺、读懂、读透、读通

2.知人论世

关键词:横向的时代、纵向历史

3. 斟词酌句

关键词:精彩关键画眼睛、

特殊句式、反复句式、回环揣摩 第一板块 古苑遗珍文言文务虚教学:

1.空白之处展拳脚。

2.比较之中见主旨。

3. 文字之下探章法。

4. 迁移之外重创新。

5. 对联总结显匠心 。 钱梦龙老师的《〈愚公移山〉教学选例》 生甲掩卷而长息曰:“甚矣,愚公之愚!年且九十而欲移山,山未移而身先死,焉能自享其利乎?”生乙曰:“愚公之移山也,盖为子孙造福,非自谋其私也。故以利己之心观之,必谓愚公为不惠;若以利人之心观之,则愚公实大智大勇之人也。”生甲亡以应。生乙复曰:“今欲变吾贫穷之中国为富强之中国,其事之难甚于移山。若我十亿中国人,人人皆为愚公,则山何苦而不平?国何苦而不富?”生甲动容曰:“善哉,君之所言!愚公不愚,我知之矣。”对联总结显匠心《岳阳楼记》

“两异三对比,四面一熔炉”

《记承天寺夜游》

“一事一美景,两人两闲情。”

《名二子说》

“职似无,实为有,轼饰锋芒亲所愿;

功不与,患不及,辙远祸福父心安。”

《弈喻》

“三比见分晓,一失贯全篇”

备课积累教学建议第一板块备课思路:整体把握 一一 岳阳楼记 —— 整体把握“两异三对比,四面一熔炉”

一一 岳阳楼记 —— 整体把握两异:览物之情,得无异乎?

或异二者之为 。

三对比:两种景:一阴一晴

两种情:一悲一喜

两种境界:一悲喜一忧乐

(一迁客骚人,一古仁人)

四面:叙事、写景、抒情、议论。

一熔炉:四种表达方式一脉相承。

一一 岳阳楼记 —— 备课积累

1.咬文嚼字——

相异比较法 :微、景、集、薄 ;通、极、以、金

词语结构法: “衔远山,吞长江” ——“很长的江

水”

2. .刨根问底——为何写湖不写楼?

3. 知人论世——

孟子、白居易、范仲淹一脉相承忧乐观

范仲淹和宋朝士大夫人格精神、责任感

一一 岳阳楼记 —— 教学建议 1.文言文基本功要扎实,向中考看齐,背诵默写答题样样通关,千锤百炼。

2.由读入手讲解,学生会对四字词语的语感感兴趣,骈读法引入是一种方法。

3.由景入手讲解,披景入情,缘情入境,因理生悟。

4.由疑入手,“未见楼何以做了这篇文章”“为何不写楼,却要写湖”学生的疑问也可以巧妙地走进文章。

5.对联评述也可以走进文章。

联一(清代窦垿撰)

一楼何奇?杜少陵五言绝唱,范希文两字关心,滕子京百废俱兴,吕纯阳三过必醉,诗耶,儒耶,吏耶,仙耶?前不古人,使我怆然涕下。

诸君试看:洞庭湖南极潇湘,扬子江北通巫峡,巴陵西来爽气,岳阳城东道岩疆,渚者,流者,峙者,镇者,此中真意,问谁领会得来?

联二(近代易实甫撰)

去老范一千年,后乐先忧,几辈能担天下事。

揽太湖八百里,南来北往,孤帆曾作画中人。

联三(现代杨度撰)

风物正凄然,望渺渺潇湘,万水千山皆赴我。

江湖常独立,念悠悠天地,先忧后乐是何人?迁客心悲喜情难舍名利,

古仁人忧乐观淡薄得失,

范仲淹续先后名垂万代,

宋大夫旷情怀泽被千秋。 一八 记承天寺夜游 —— 整体把握

“一事一美景,两人两闲情”

一八 记承天寺夜游 —— 整体把握

一事:夜游承天寺。

一美景:月光如水,疏影横斜。

两人:苏轼,张怀民。

两闲情:既是闲情雅致,又有郁郁不得志后

的豁然开朗 。 一八 记承天寺夜游 —— 备课积累1.咬文嚼字——比较探究

2.景物描写——字字珠玑

3.“夜游”情结

4. 知人论世

1.咬文嚼字——比较探究

(1)①庭下如积水空明,水中藻、荇交横盖竹柏影也。

(苏轼《记承天寺夜游》)

②中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

(王建《十五夜望月》)

③月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。

(朱自清《荷塘月色》)

(2)①怀民亦未寝,相与步于中庭。

②怀民未寝,相与步于中庭。

(3)①何夜无月,何处无竹柏,但少闲人如吾两人者耳。

②夜夜有月,处处有竹柏,但少闲人如吾两人者耳。

一八 记承天寺夜游 —— 备课积累1.咬文嚼字——比较探究

2.景物描写——字字珠玑

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

3.“夜游”情结

4.知人论世

一八 记承天寺夜游 —— 备课积累1.咬文嚼字——比较探究

2.景物描写——字字珠玑

3.“夜游”情结

4.知人论世

3.“夜游”情结

《夜行观星》

《天庆观乳泉赋》

《中秋见月和子由》

《卜算子 · 缺月挂疏桐》

《前赤壁赋》

《后赤壁赋》

《宿望湖楼再和》

《月夜与客饮杏花下》一八 记承天寺夜游 —— 备课积累1.咬文嚼字——比较探究

2.景物描写——字字珠玑

3.“夜游”情结

4.知人论世

一八 记承天寺夜游 —— 教学建议第一,以“夜游”为线索,以“闲人”为关键词,环环相扣地深入文本,实现文言的高效阅读;

第二,通过创设对话,体验苏东坡的心境。

第三,通过文本细读咀嚼出看似平淡的文字背后的耐人寻味之处,体会作品的语言特色。

第四,推荐阅读:林语堂《苏东坡传》

余秋雨《苏东坡突围》

苏轼的《宿望湖楼再和》

《月夜与客饮杏花下》

《前赤壁赋》见月起行助雅兴,

空明醉月通心境,

旷达洒脱悟真谛,

闲适自然享人生。一八 名二子说 —— 整体把握“职似无,实为有,

轼饰锋芒亲所愿,

功不与,患不及,

辙远祸福父心安。”

一八 名二子说 ——备课积累1.喻巧理至、文短情长.

“轮辐盖轸,皆有职乎车”都是

古代车上的哪些部件?

轮辐轸轼辙一八 名二子说 ——备课积累

2.波澜跌宕、妙趣横生

有职——似无——实有。

有用——无功——结论。

一八 名二子说 ——备课积累3. 苏洵给苏轼苏辙起名时候两兄弟的年龄多大?

上古时期:《礼记 》介绍, 孩子三个月后,命名礼择日举行,父为子取名。

两汉之后:起名的时间有所变化,有的是出生便起名,有的是上私塾前取名。

此文写作时间通常认为在庆历七年(1047),苏洵赴京应试落榜之后。 当时苏轼12岁,苏辙9岁。那么苏轼和苏辙的名字最晚应该在此时。 一八 名二子说 ——备课积累4. 苏轼苏辙的字,亦有深意

苏轼字“子瞻”,瞻就是“望”的意思, 这也与苏轼踌躇满志,俯仰天下,至情至性,个性张扬,豪爽不羁的性格一致。

苏辙字“子由”,由是“仿效依循”之意,这和苏辙平淡冲合,萧规曹随,踵武前人,循规蹈矩的性格一致。一八 名二子说 —— 教学建议1.从语感上体会情感,尤其关注虚词,

从读入手:

2. 抓关键句、关键词

“轼乎,吾惧汝之不外饰也”

“是辙者,善处乎祸福之间也”

3.知人论世

4.实践拓展,化白为文。

小试牛刀远近高低,皆有所惧。远者惧思;近者惧熟;低者惧忘;高者惧寒。虽然是高,心存斗志,是高也,与寒相战,吾念必胜矣。故吾儿名曰:高胜寒也。天性使然觅寻根

改字命名用意深,

务出己见为至文,

学轼效辙夙愿真。

三“比”见分晓,

一“失”贯全篇 一九 弈喻 —— 整体把握

三“比”:客败与己败对比

人失和己失对比

下棋和求知对比

一“失”:叙失;析失;论失。 一九 弈喻 —— 整体把握 一九 弈喻 —— 备课积累1. 咬文嚼字

注释⑧易地:彼此交换地位。

2.一词多义现象比较集中

一客数败(屡次,多次)

数 甫下数子( 几,几个)

竟局数之(计算,查点)

3.个别句子的翻译

“理之所在,各是其所是,各非其所非。”

各是(赞成)其所是(认为正确),各非(反对)其所非(认为错误)

4.一理相连,文气贯通 一九 弈喻 —— 备课积累叙棋之失

析学之失

论理之失

一九 弈喻 —— 备课建议 1.从表示程度的虚词切入文章,活现故事情 形。比如“辄、颇、甫、已、将、益、尚、甚、而已”让学生补全人物的动作、心理等,从而使整个故事情节丰盈灵动起来。

2.教会学生由事悟理,事理相通的原则,为写材料作文打下基础。

3.关于“世无孔子,谁能定是非之真?” 棋小学宽躬自省,

情真理切任人评,

层层扩展了无声,

句句箴言铭于心。一、循序渐进、由事入理

关键词:记叙文——议论文

二、论为基础,理为宗旨

关键词1:论点、论据、论证 ;比喻论证、对比论证、事实论证、道理论证 ;立论、驳论 ;引论———本论———结论

关键词2:事理 ;物理 ;伦理;情理 ;心理、生理、法理 ;

三、触类旁通,由表及里

关键词:精辟分解、深刻剖析 、科学推断第二板块 理性回归 否格己,推格物,实践出真知;

逆传统,探实意,亲身辨是非。

一二 应有格物致知精神 —— 整体把握一二 应有格物致知精神 —— 备课积累议论角度一二 应有格物致知精神 —— 备课积累1. 废中立正的理性思维。

全文作者“废”了三次:

方向之废(2-3);

方式之废(4-10);

结果之废(11-13)。

议理角度一二 应有格物致知精神 —— 备课积累2.理“智”的体现

其一、对观点明智地提炼;

其二、对材料睿智地选择;

其三、对真理足智地判断;

3.关于“格物致知”

(1)格——推究;物——事物的原理法则;致——取得,得到;知——知识。

(2)出处: 源于《礼记·大学》。

(3)作者在文中要阐述的“格物致知”的真正含义。

“格物致知”的出处和论述:大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。——(节选自《大学中庸译注》,中华书局,王文锦译注)

论述一——宋·洪迈《容斋随笔旧序》:“因命纹梓,播之方舆,以弘博雅之君子,而凡志于格物致知者,资之亦可以穷天下之理云。”

论述二——严复《原强》:“顾彼西洋以格物致知为学问本始,中国非不尔云也,独何以民智之相越乃如此耶?” 一二 应有格物致知精神 —— 教学建议1、直接从其他领域的废中立正的例子入手,让学生掌握一种理性思维方式。

2、无论是议论也好,议理也罢,都要仔细研读论证的过程。理解作者的智慧所在。

3、引导学生树立“保留一个怀疑求真的态度,要靠实践来发现事物的真相。”的理念。 一三 长城的价值 —— 整体把握一样态度驳四说辨真伪;

两种目光携智趣议长城。 一三 长城的价值 —— 整体感知“一样态度”:指实事求是的态度。

“四说”:指文章中反驳的四种说法:

1、赞叹之传说;

2、太空能见说;

3、军事防御说;

4、疆域界限说。

“两种目光”:指历史的目光和现代的目光。

“智趣”:是本文的两大行文亮点。 一三 长城的价值 —— 备课积累一、行文中理“智”的体现:

1、对破绽机智地发现,

2、对劣势明智的回避,

3、对物理足智地判断,

二、文字间理“趣”的捕捉:

1.各种句式的灵活运用(回环、反问等)

2.幽默的言辞让文章增色。

三、启迪一种思维方式。(炎黄子孙、天下、王土)

四、关于长城界限的地图。

一三 长城的价值 —— 备课积累葛剑雄曾经提出过中国人自称为“炎黄子孙”是不符合历史的。 概括起来有四点理由:

(1)根据现有的历史知识分析,黄帝、炎帝只是当时众多部落首领中的两位,当时还有众多的诸侯,他们是黄帝和炎帝的属臣,而不是家族。他们的后代就不是出自炎黄一系。

(2)直到春秋时期,中原还有不少非华夏的部族。这些部族只有少数迁出了今天的中国,而大多数都逐渐融合在华夏族之中了。

(3)从秦汉以来,由北方进入黄河流域的非华夏民族至少有匈奴、乌桓、契丹、党项、女真、蒙古、维吾尔、回、满等,其中有的来自遥远的中亚和西亚。这些民族中相当大一部分加入了汉族,有的整个民族都已经消失在汉人之中了。

(4)何况今天的中国拥有五十六个民族,非汉族的五十五个民族中,像俄罗斯、塔吉克、乌兹别克等无论如何也不可能同炎黄二帝拉上血统关系,在台湾和东南一些海岛的先民中有马来人的成分。 一三 长城的价值 —— 备课积累一三 长城的价值 —— 教学建议 一、对学生进行阅读基本技能的训练——默读速读能力、信息筛选能力、准确概括能力等。

二、在作者看问题的角度上引导学生形成一种认识:很多约定俗成的说法未必是科学的,未必是对的,要勇于去质疑和考证。千山狼迹绝,

万径人踪灭。 一四 像山那样思考 —— 整体感知狼

鹿

草一四 像山那样思考 —— 备课积累生命生存生态一四 像山那样思考 —— 备课积累人的私欲

狼的嗥叫

山的思考基本标准:和谐、稳定和美丽。

情感基础:喜爱、尊敬和赞赏。

逻辑终点:生命共同体的价值。 利奥波德大地伦理学理论包括三大部分:

(1)生态自然观。利奥波德认为,在生态系统内部,物种与物种、物种与环境之间存在相互作用的关系。

(2)生态整体主义方法论。正如利奥波德所说的“像山那样思考”,把整个生态系统当做一个独立的整体来理解,不轻视每个生物个体的权利,而是着眼于整个生态系统中各物种的生存状态和长远利益,将整个生态系统的和谐、完整视为环境保护的根本。

(3)生态伦理规范。“当一个事物有助于保护生物共同体的和谐、稳定和美丽的时候,它就是正确的;当它走向反面时,就是错误的。”一四 像山那样思考 —— 备课积累一四 像山那样思考 —— 教学建议1、建议首先解读文章的主要故事情节(4-9),对作者借助故事的用意进行较完整的解读。然而将故事情节抽去,再一起打通文章头(1、2、3)与尾(10),来重点研习。就“狼的嗥叫”和“山的思考”进行重点研读。

2.化繁为简,归类形象。比如:山、荒野、自然等等都是深刻、长久、客观 无私一类的形象。将形象归类,文章的难度将大大降低。一四 像山那样思考 —— 阅读推荐

《沙乡年鉴》

《大雁归来》

梭罗《瓦尔登湖》

其中片段《寂寞》。 第三板块【经典点击】 1、有序的安排,让名著阅读事半功倍

2、明确的目标,让名著阅读有的放矢

3、巧妙的激趣,让名著阅读充满乐趣

4、有方的引领,让名著阅读有章可循一六 《宽容》序 —— 整体感知一唱三叹于无知处觅有知;

四方隐喻在觉醒时祭先驱。意

象哲 理宁静的无知山谷——

永恒的山脉——

知识的小溪——

沉寂闭塞

长久封闭

知识贫乏

贫穷、落后、反动的根源在于无知、愚昧、闭塞。麻木

胆怯

盲从

心满意足地享乐——

为得不到果实而恐惧—

人们举起了沉重的石块—需求浅薄的村民意

象哲 理“对着神秘的古书冥思苦想”

“摇着头”

“低声倾吐着恶狠狠的词句”

“是它(法律)的执行者”

“叫喊着,‘他死有余辜!’”

“并没有灰心”“预言说”

“不行!”

“无力地抗争着”

“强迫他把他们带走”守旧老人:应该容许别人有行动和判断的自由,宽容的政策才能使真理得到发展。意 象哲 理“指甲磨破”

“脚上缠着破布”

“身体衰弱”

“拒绝(坐下)”

“偏要说话”

“我已经找到幸福的曙光。

跟我来吧,我带领你们

奔向那里。”漫游者(先驱者):人类追求真理的力量是不可阻挡的,探索真理的先驱者是可敬的。一六 《宽容》序 —— 备课积累1. 如何看待村民的两面性

“千百万人的习惯势力是最可怕的势力”

“大众启蒙要经过数世纪的艰苦准备”

2. 漫游者的幸与不幸。

“漫游者明知走出山谷会招致惩罚,为什么还要那么做”(思考与讨论)

新问题:“漫游者明知走出山谷后再回来会招致惩罚,他为什么还要回来?”

3.生命之轻与历史之重

无知的山谷 孤独漫游者 理想的家园 可怕的冬天 纪念的石碑!推荐阅读:

《宽容》

房 龙

Hendrik Van LoonSA一六 《宽容》序 —— 教学建议1、以先驱者的出现为中轴,讲解先驱者的去而复返中的“去”和“返”两个点来以点带面,辐射全篇。

2、不要将“宽容”讲死,房龙在一个不宽容的时代写了一部描写不宽容的事实的作品,这里的宽容要放到历史里去理解,放到人类的天性中有一些相当根本的土壤中去理解,放到人类思想的每一次艰难的进步中去理解。

一五 苏格拉底之死 —— 整体感知尊重民主法律泰然领死;

怀揣正义智慧灵魂不灭。1、苏格拉底3、之2、死一五 苏格拉底之死 —— 备课积累一、苏格拉底生活经历;

学说思想;

布道教生;

喜好穿着;

屡遭迫害;

饮鸩而亡 1、苏格拉底为什么罪而死?

2、苏格拉底能不能不死?

3、民主的雅典为什么还会判他死?

4、苏格拉底自己为什么一定要死?二、围绕“死”而释疑。 一五 苏格拉底之死 —— 备课积累苏格拉底之死:守法即是正义 “不论是真理的持有者,

还是美德的富有者,

最后都必需是法律的服从者”

苏格拉底审判

指控:

“苏格拉底有罪,它腐蚀青年人的心灵,相信他自己发明的神灵,而不相信国家认可的诸神”

苏格拉底的申辩

第一阶段:胜辩阶段

第二阶段:激怒阶段

第三阶段:伏法阶段三、细致揣摩探究苏格拉底在赴死前的种种表现,

以期了解大师的真正灵魂。

1、哲理性的语言

2、泰然自若的神态

3、无怨无悔的决心一五 苏格拉底之死 —— 备课积累快乐与痛苦共生

照看好你自己的灵魂

生与死的辩证1. 牵一发动全身,以一句话来带动全篇阅读。

“他是我所认识的人中最勇敢,也是最智慧和最正直的人”

2. 在阅读中接触苏格拉底的哲学观点。 一五 苏格拉底之死 —— 教学建议“他活着的时候是个疯子,死了却是个智者。”

——塞万提斯一七 大战风车 —— 整体感知一七 大战风车 —— 备课积累一、前情之回顾

二、疯子和智者

堂吉诃德的理想和现实的错位,受人嘲讽

堂吉诃德的行为和品质的错位,令人叹息

三、用拟骑士小说的形式来写反骑士小说。

1、从夸张看喜剧效果;从人堂吉诃德和桑丘两个物分析看理想与现实,看文章的悲剧美感。

2、作品中有很多情节结构相似的地方,可以用同中看异,同比归纳等方法来探究。要类比其他情节来谈作品。一七 大战风车 —— 教学建议

1. 第三章《堂吉诃德受封骑士的滑稽经过》

2. 第二十二章《堂吉诃德解救了一伙被强行押往并非想去之处的犯人》

3. 第四十五章《了不起的桑丘潘沙进岛上任以及他如何开始理政》

4.第四十七章《这里接着讲桑丘潘沙在官位上的作为》一七 大战风车 ——推荐阅读二0 三顾茅庐 ——整体感知三顾茅庐 刘备喜得孔明

如虎添翼创大业

卧龙出山 诸葛幸会明主

大展宏图扬美名二0 三顾茅庐 ——备课积累蓄势艺术推动情节发展,

展现人物风貌:

1. 博施陪村,众星捧月

2. 借景写人,背面傅粉

3. 运用细节,侧面烘托1.可以通过复述的形式理清文章脉络,了解故事发生的前因后果。

2.根据具体的语句分析诸葛亮和刘备的性格特点,指导学生回答“名著阅读”的试题。

3.拓展延伸读《三国演义》《三国志》,做反向阅读,通过探别故事发生的真实性来看作者的真正意图。 二0 三顾茅庐 ——教学建议纵理性思维经纬;

拓思考横贯古今;

勤读书管中窥豹;

巧实践触类旁通。

望春来润物无声,

待秋至万谷归仓! ——八年级下关键词:

理性、思考、读书、实践

谢谢大家! 吉林省实验中学 杨春霞

2013年2月

同课章节目录

- 一 诗歌二首

- 归园田居

- 饮酒

- 二 格律诗五首

- 黄鹤楼

- 使至塞上

- 无题

- 题破山寺后禅院

- 题李凝幽居

- 作文1 漫画之中看人生

- 三 宋词二首

- 破阵子•为陈同甫赋壮词以寄之

- 南乡子•登京口北固亭有怀

- 作文2 我读唐诗宋词

- 四 聪明人和傻子和奴才

- 五 读书——通向自由之路

- 作文3 世上没有傻问题

- 六 活版

- 七 像山那样思考

- 作文4 说明的顺序

- 八 《孟子》二章

- 生于忧患 死于安乐

- 鱼我所欲也

- 九 岳阳楼记

- 一〇 短文二篇

- 名二子说

- 记承天寺夜游

- 一 一 《世说新语》故事三则[自读]

- 陈太丘与友期行

- 王戎不取道旁李

- 魏武将见匈奴使

- 作文5 呼吁生态道德

- 一二 棋王

- 作文6 细节描写练习

- 一三 老舍先生

- 一四 晶莹的泪珠

- 一五 外国诗歌二首

- 草是什么

- 狗之歌

- 一六 《宽容》序

- 一七 大战风车

- 作文7 品味艺术

- 一八 弈喻

- 一九 三顾茅庐

- 二〇 中国地名传奇[自读]

- 旧版资料

- 第一单元

- 第二单元

- 第三单元

- 第四单元

- 第五单元

- 第六单元

- 第七单元

- 单元测试