长春版语文八年级下册前10课教材培训课件80张

文档属性

| 名称 | 长春版语文八年级下册前10课教材培训课件80张 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 844.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 长春版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-03-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件80张PPT。长春版义务教育课程标准实验教科书

语文八年级下册

教材培训

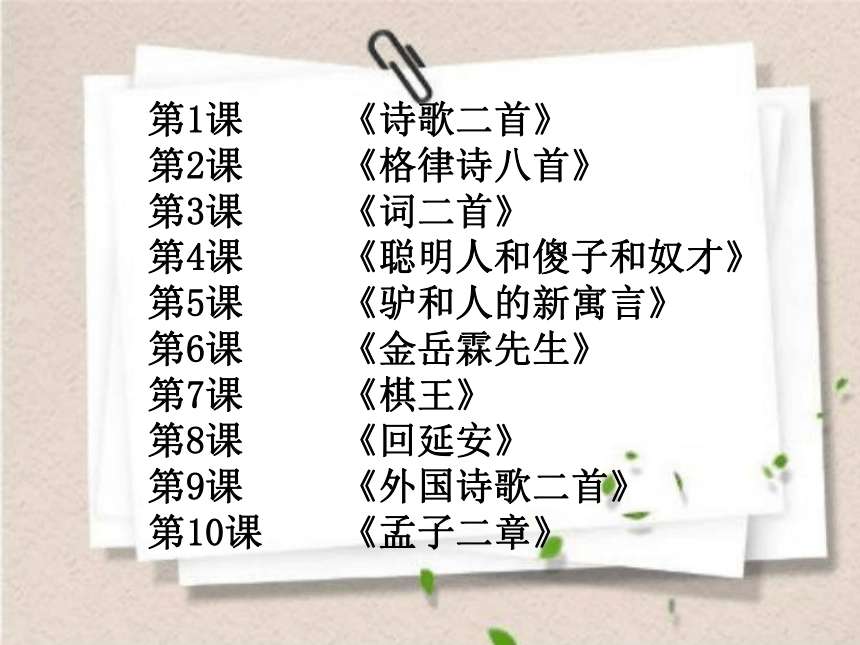

吉林省第二实验学校 杨 晶第1课 《诗歌二首》

第2课 《格律诗八首》

第3课 《词二首》

第4课 《聪明人和傻子和奴才》

第5课 《驴和人的新寓言》

第6课 《金岳霖先生》

第7课 《棋王》

第8课 《回延安》

第9课 《外国诗歌二首》

第10课 《孟子二章》析教材

衔古含今

荟萃中外

意蕴深厚

耐人回味 析教材

衔古含今

荟萃中外

意蕴深厚

耐人回味 教学目的

赏文赏人赏境

析情析思析理

析学情

内容把握

情感分析

精神挖掘

文化理解

境界探究

品位提升

课文分类

一、古风古韵

第一课 《诗歌二首》

第二课 《格律诗八首》

第三课 《词二首》

第十课 《孟子二章》

二、流风异采

第四课 《聪明人和傻子和奴才》

第五课 《驴和人的新寓言》

第六课 《金岳霖先生》

第七课 《棋王》

第八课 《回延安》

第九课 《外国诗歌二首》备课思路

总揽全篇

精雕细琢

板书设计

《诗歌二首》

教学目标

赏田园诗风

悟超脱情怀

总揽全篇

一人一锄一天地

一景一情一境界

《诗歌二首》

一人一锄 躬耕山林 采菊望庐

一天地 田园栖居 心灵净土

一景一情 自然和谐 自由归隐

一境界 独善其身 悠然超脱 精雕:两首诗串讲

细琢:

1、《归园田居》一诗如何表现 “归愿”之内涵的?

2、《饮酒》一诗如何表现悠然之“真意”的? 《格律诗八首》

教学目标:理解诗歌的写作内容。

感悟诗歌表达的情感。

欣赏古典诗歌的形式美和韵律美。

教学建议:朗读成诵

探究内涵

结合背景

个性理解

串讲建议

以写景见长

《使至塞上》

《题破山寺后禅院》

《题李凝幽居》

以言志见长

《己亥杂诗》《登飞来峰》

以抒情见长

《登高》《无题》《泊秦淮》

总揽全篇

一字之感——壮

“王维替中国诗定下了地道的中国诗的传统。” (闻一多)

“味摩诘之诗,诗中有画;

观摩诘之画,画中有诗。” (苏轼)

精雕细琢

“大漠孤烟直,长河落日圆。”

体会“诗中有画”的魅力

《使至塞上》

《题破山寺后禅院》

总揽全篇

一字之感——禅

描写的是作者清晨游寺后禅院的观感,

抒发作者寄情山水的隐逸胸怀。

精雕细琢——禅宗禅趣 悦 目 “曲径通幽处 ,禅房花木深。” 欧阳修言:“欲效其语作一联,久不可得, 乃知造意者为难工也。” 妙在能够唤起身临其境者的亲切回味。 悦 心 “山光悦鸟性,潭影空人心。” 涤荡人心,心纯若空,造语警拔,寓意深长。 悦 耳 以声衬静 万籁俱寂《题李凝幽居》

总揽全篇

一字之感——幽

全诗写了诗人走访友人李凝未遇的一件寻常小事。

精雕细琢——自然环境恬淡

“鸟宿池边树,僧敲月下门。”《己亥杂诗》总揽全篇

一字之感——忠

精雕细琢

“落红不是无情物,化作春泥更护花”

板书设计

离愁深重

报国深切《登 高》《无题》

总揽全篇

一字之感——思

精雕细琢

“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。”

板书设计

绵绵不尽之丝——眷恋缠绵之情

至死方尽——生死不渝

蜡炬成灰之泪——切切相思之苦

痛苦煎熬——终生相随

总揽全篇

一字之感——忧

精雕细琢

“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。”

板书设计

歌舞升平秦淮畔

忧国忧民爱国情《泊秦淮》教学目标:

1、体会并把握词中借景抒发思乡、思亲的内 容及文章主题。

2、探究词中作者的思想境界以及哲理。《词两首》精雕细琢

“不寐”的含义

既指的是将军征夫流下的是思念家乡的泪,更是功业无成、壮志未酬的英雄泪! 因此“人不寐”就不仅赋有一种苍凉,更赋有一种悲壮之感。 《渔家傲》《水调歌头》

总揽全篇

板书设计

望月问天 执着人生——善处人生

思亲悟理 悲怨质问——豁达祝福

精雕细琢 1、“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”的深刻之处? 人生并非没有憾事,悲欢离合即为其一,人的悲欢离合正如月的阴晴圆缺一样,都是自然常理,无需感伤,以理遣情。意境哲理深远。 2、上阕中“我欲乘风归去”与下阕中的“但愿人长久”境界上有怎样的不同? 一个是以个人为中心的退隐情怀,另一个是以天下人为祝福对象的旷达情怀。 整首词情味深浓,境界高远,哲思深刻。百年传送不衰。 《孟子二章》

教学目标

1、理解作者“生于忧患死于安乐”及“舍生取义”的思想观点。

2、了解对比、类比、举例、正反等论证方法。

3、能够将孟子思想与人生相联系。 《孟子二章》

总揽全篇

1、《孟子》其书

《孟子》这部书。儒家经典之一,共七篇。为孟子和弟子及再传弟子所著。主要记述了孟子到各国游说,以及同各学派辩论的情况,阐述了他的政治见解,和哲学伦理教育思想,记载了孟子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动。基本上是一部语录体散文南宋朱熹把它和《大学》、《中庸》、《论语》合为“四书”,成为此后读书人的必读书。

孟子(前372—前289)战国时思想家、教育家。名轲,字子舆,邹(今山东邹县)人。后世认为他是孔子学说的继承人,因此把他和孔子并称:孔孟,并尊其为“亚圣”。他曾游梁,说惠王,不能用;乃见齐宣王,为客卿。宣王对他很客气,可是也始终不用。于是孟子归而述孔子之意,教授弟子。《生于忧患 死于安乐》

总揽全篇

造就人才 治理国家

脉 络

六人经受磨练有所成就——客观磨练及意义

——主观战胜磨练——国家经历磨练的益处——提出观点“生于忧患 死于安乐”

精雕细琢 1、生于忧患 忧——内忧——主观因素 患——外患——客观磨练 2、作者是如何阐述“外患”(客观磨练)对个人发展的意义的? 3、作者又是如何阐述“内忧”(主观因素)对于个人发展的意义的? 4、这种忧患对于一个国家的意义在哪里? 5、作者提出的“生于忧患 死于安乐”的借鉴意义何在? 6、文章运用了哪些论证方法? 拓展延伸

盖西伯拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。

——司马迁《报任安书》 “敌存灭祸,敌去召过” ——柳宗元

“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身” ——欧阳修 板书设计 忧——内忧——主观因素 患——外患——客观磨练 忧患促生存发展 安乐致衰败灭亡 《鱼我所欲也》

总揽全篇

中心论点:舍生取义

文章脉络

提出舍生取义的中心论点——正反两方面证明

中心论点——人人都有舍生取义之心应坚守

——正面列举乞人、行道之人不食嗟来之食

——反面批判见利忘义的行为精雕细琢

“义”孟子在其论著中提到仁义礼智,并崇尚“性善说”。

孟子曰:“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也,弗思耳矣。”

在孟子生活的时代,“义”指的是合乎正义的行为、事情、主张、思想,保持了“义”,坚守了“义”就是保存了人格,和生存的意义。

精雕细琢 1.作者提出论点的方式? 2.作者如何证明“非独贤者有是心也,人皆有之” 这句话的? 3.作者是如何批判见利忘义行为的可耻性的? 4.本文运用了哪些论证方法? 5.舍生取义的新的内涵 。 板书设计第四课《聪明人和傻子和奴才》 教学目标 借助文中塑造人物的方法来把握人物形象性格,理解作者所赋予的情感。 理解人物的象征意义。 挖掘文章的社会意义及作者的写作目的。 总揽全篇 这篇散文诗以奴才诉苦为线索,塑造了具有象征意义的三种不同的典型性格,从而揭示了其深远的社会意义。精雕细琢

1、作者塑造了哪三种不同的人物?

2、通过怎样的描写方法塑造的?

3、他们象征着社会中的哪类人?

4、赋予了作者怎样的情感?

5、这篇文章的悲剧性表现在什么地方? 聪明人象征着封建统治阶级的维护者,他表面上同情奴才的遭遇,其实是给他们以精神上的麻醉,他圆滑世故、虚伪欺骗奴才。作者给予他无情嘲讽。

傻子则象征着封建统治的无私忘我、热情勇敢坚决反抗者。要改变社会现状却又有些鲁莽的叛逆者。作者给予他赞美同情。

奴才则是封建统治阶级的受害者,他象征着那些苟且偷生、安于现状、愚昧无知、不知反抗的病 态社会中的人们,作者给予他辛辣批评。 从奴才来看,他苟且偷生,不思斗争,也不想斗争,甚至积极维护主子的统治,要以此来维持自己的生活,尤其是对“听到了喊声,慢慢地最后出来的是主人。”这样一个细节,更能揭示出主人已深谙奴隶心理和治奴之术,料定奴隶们根本闹不出什么乱子,所以毫不紧张,颇为雍容,此一细节刻画入木三分。这是奴才的悲剧性; 聪明 人巧言令色,虚伪圆滑,惯于欺骗,让奴才苟安于悲惨的生活,让黑暗的现实继续运行,聪明人的做法是悲剧性的; 傻子的一腔热情,所作所为受到无情的打击,最后被更多的奴才赶走,这不仅仅是傻子的悲剧,也是当时社会的悲剧。 拓展延伸:梁启超对奴性的定义 奴隶云者,既无自治之力,亦无独立之心.举凡饮食男女,衣服起居,无不待命于主人,而天赋之人权,应享受之幸福,亦遂无不奉之主人之手;衣主人之衣,食主人之食,言主人之言,事主人之事,倚赖之外无思想,服从之外无性质,谄媚之外无笑语,伺候之外无精神;呼之不敢不来,麾之不敢不去,命之生不敢不生,命之死不敢不死;得主人之一盼,博主人之一笑,则如获至宝,如膺九锡,如登天堂,嚣然夸耀侪辈以为荣宠,及婴主人之怒,则倚首屈膝,气下股栗,虽极其凌蹴践踏,不敢有分毫抵忤之心,不敢生分毫愤奋之新;他人视为大耻奇辱,不能一刻忍受,而彼怡然安为本分;是即所谓奴性者也. 板书设计 奴才 苟且偷生、愚昧卑劣 辛辣批评 聪明人 圆滑世故、虚伪欺骗 无情嘲讽 傻子 无私忘我、热情勇敢 赞美同情《驴和人的新寓言》

教学目标

1、通过对本文的学习初步了解王小波犀利幽默的语言风格,体会文章寓意。

2、学会从研读、把握重点语句入手理解文章的主要内容。

3、学会多角度思考问题的习惯,学会独立思考。

寓言写法特点

特点一 通常篇幅短小,语言简洁,结构单一,一般采用一事一 理,层次清楚。

特点二 通常采用拟人、夸张、讽刺等表现手法。

特点三 学习寓言写作中,运用丰富的想象,虚构故事情节,赋予人类的思想、情感和智慧,说明道理,给予启示,警醒人心,反映现实的写作目的。走近作者---------生前鲜为人知,死后声名远播

王小波

(1952~1997年)当代著名学者、作家,汉族。l968年去云南插队,1978年考入中国人民大学学习商品学专业。1984年至l988年在美国匹兹堡大学学习,获硕士学位后回国,曾任教于北京大学和中国人民大学,后辞职专事写作。1997年4月11日病逝于北京。 王小波无论为人、为文都颇有特立独行的意味,其写作标榜“智慧”、“自然的人性爱”“有趣”,别具一格,深具批判精神。

学者余世存这样评价王小波:我没有想到的是历史以诡异的方式让王小波的声名传播。我说过王小波在世时是如何为圈子——社会所特有的文化人部落——所拒绝,我说过王小波是让生活和社会大众发现了并接受了的(虽然这并不妨碍知识界尤其是文学圈对他应以沉默)。他流星般地划过天际后,人们才正视他巨大的价值。(但是,他的独一无二的《黄金时代》问世以来仍是独一无二,他几乎是以一个成名人物的符号播撒在文化部落中,而这种“成功名的英雄”正是传媒时代许多文化人梦寐以求的。)他以他奇特的人生应了生前寂寞,死后哀荣的老话。颂赞的热烈与他已毫不相干。人们如吹鼓手如轿夫一样从历史里找出顾准、陈寅恪们来,感叹今日沦落、精神滑坡之际,又醒过神来为刚进入历史的王小波正名,就不由不“思之令人泪落”。总揽全篇

理解文章

本文作者通过对一则家喻户晓的寓言的重新解读,讽刺了那些自我标榜、自我鼓吹,以权威身份对他人妄加评论或者横加干涉的人,体现了作者对自由与宽容的精神秩序的追求。精雕细琢

1、文章题目为“驴和人的新寓言”,请联系原寓言说说文章中哪些地方体现出了题目所说的“新”?

叙事角度:原寓言以人为叙事角度,本文以驴为叙事角度。

寓意理解:原寓言的寓意是“走自己的路,让别人去说吧”,即做事情应当有自己的独立思考和判断。而本文则是提出了“闭上你的臭嘴,让别人走路”的新寓意。

2、故事中的“驴”是怎样的形象?作者借它来代表现实生活中的哪类人?

驴原本是过着比较幸福的生活的,在合适的劳动强度内也同样任劳任怨,这种傻并非是真的傻,而是对命运的一种屈从。驴子的形象更像是普通民众的形象。他们任劳任怨,在社会中以“沉默的大多数”的人形象出现,命运却始终掌握在别人手里。3、作者要讽刺的是那些使驴的命运发生变化的看似无关紧要的旁观者,那么联系原文分析这些人又有怎样的特点?

这些人往往是站在自己的角度思考问题,在不了解情况的前提下妄加评论,将自己的主观看法强加于人,使他人无所适从,甚至举步维艰。

4、在作者看来社会中的哪些人就如同这些旁观者一样?作者在写这些旁观者的时候,还举了当年苏联解体的例子,这样安排有何用意?

苏联解体,“美国人乘飞机跑到俄国去”,出的主意并不符合俄国国情,作用适得其反。但从“乘飞机”“跑”等动作可以想象得出当时美国人兴高采烈与趾高气扬之态。即使时至今日,我们也能看到美国的狼牙大棒在世界上恣意挥舞。目的虽然各不相同,但那种自我标榜与横加干涉从未变过。作者举这个例子恰好可以说明那些旁观者往往以权威自居,对他人横加干涉的丑态。 驴 任劳任怨的沉默者 被管走路 旁观者 自我标榜的假权威?? 管人走路 闭 嘴 让别人走路板书设计《金岳霖先生》

教学目标

1.了解时代背景,整体把握文章的脉络与情感。

2.学习通过人物的外貌、言行,突出人物个性的写法,激发学生对人物个性描写产生兴趣。

3.品味本文平实而简练的语言,体会一个优秀的神奇任务的独特的人格魅力。《金岳霖先生》

走近汪曾祺

(1920—1997),江苏高邮人,当代作家、散文家、戏剧家,京派作家的代表人物。早年毕业于西南联大,著有小说《受戒》、《大淖记事》等。被誉为“抒情的人道主义者,中国最后一个纯粹的文人,中国最后一个士大夫。”

他喜爱《世说新语》和宋人笔记,深谙“绚烂之极归于平淡”的东方古训,加上个人身世浮沉的沧桑之感,促使他不去追求反映时代精神的最强音,而是以含蓄、空灵、淡远的风格,去努力建构作品的深厚的文化意蕴和永恒美学价值。

一言以蔽之,汪曾祺的作品适合“慢慢走,欣赏啊!”

走近金岳霖

?湖南长沙人,中国哲学、逻辑学宗师,著名教育家,中国第一批院士。 金岳霖是最早把现代逻辑系统地介绍到中国来的逻辑学家之一,著名哲学家冯友兰认为,金岳霖在中国现代思想史上占据“三个第一”,即“中国第一个真正懂得近代逻辑学的人”,“中国第一个懂得并引进现代逻辑学的人”,“是使认识论和逻辑学在现代中国发达起来的第一个人”。

精雕细琢

别林斯基:艺术性在于,仅用一个特征、一句话,就能够把任你写上十来本书也无法表现的东西表现出来。

学习作者捕捉人物生活细节,关注人物形象

塑造的方法。细节描写

所谓细节描写就是指抓住生活中的细微而又具体的典型情节或一些富有艺术表现力的细小事物、人物的某些细微的举止行动,以及景物片断等,加以生动细致的描绘的一种描写方法,它具体渗透在对人物、景物或场面描写之中。

鉴赏细节的方法 1、抓住其中的关键词沉潜涵咏,了解人物性格。 2、联系人物的生平经历,深化对细节的认识。 3、融入读者的情感体验,写出独特的感受。怎样写好精彩的细节?

1、善于发现:

在生活中发现细节——真实性

在细节中选取典型细节——典型性

2、精心表达:

精心选用动词、形容词————形象性

巧妙运用修辞格 ——生动性白描勾勒与工笔重彩他的呢帽的前檐压得比较低,脑袋总是微微地仰着。他后来配了一副眼镜,这副眼镜一只镜片是白的,一只是黑的。

《金岳霖先生》

丝绒碗帽,正中缀一方白玉,曲襟背心,花缎袍子,后面挂着胖辫子,底下缎带扎裤管,双梁厚底鞋子,头抬得很高,英俊之气,流露于眉目间。真是当时上海一等的翩翩公子 。 《怀李叔同先生》 这个人打扮与众姑娘不同,彩绣辉煌,恍若神妃仙子: 头上戴着金丝八宝攒珠髻,绾着朝阳五凤挂珠钗,项上戴着赤金盘螭璎珞圈,裙边系着豆绿宫绦,双衡比目玫瑰佩,身上穿着缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄, 外罩五彩刻丝石青银鼠褂,下着翡翠撒花洋绉裙。一双丹凤三角眼,两弯柳叶吊梢眉, 身量苗条, 体格风骚,粉面含春威不露,丹唇未启笑先闻。

——《红楼梦》 教学目标

1、把握王一生人物形象。

2、赏析文章精彩的场面描写,掌握点面结合的写法及其效果。

3、体会王一生在棋品,棋艺中所体现人的精神追求。走近钟阿城

钟阿城(1949~),笔名阿城。北京人。1984年开始发表作品。1985年加入中国作家协会。中篇小说《棋王》获全国第三届中篇小说奖。

了解《棋王》这部书

总揽全篇

小说以极其平淡、近乎古朴的叙述方式,讲述了“棋呆子’’王一生的故事。这一故事不仅表现了过去年代的一种 生存状况和景观,而且在王一生身上更体现出一种博大深广的人的生命毅力和意志力,一种传统的人生哲学,一种东方民族特有的文化精神。 精雕细琢

1、塑造王一生人物形象及目的。

平凡之中有悲壮 平凡之中有阳刚

主要是从王一生的肖像及行动来写王一生的投入与专注。王一生对棋痴迷,下棋时就完全入了“境’’,周围的一切他都视而不见。王一生以生命的本能领悟到“无为即是道”的造化之道,把棋道与人格融为一体。所以他看似阴柔孱弱,其实是在无所作为中静静地积蓄内在的力量,一旦需要他有所作为时,内心鹊起,便进发出了强大的生命能量。

作者目的不在“以文传棋”,而在“以棋写人”。王一生是生活在社会底层的一个普通人,他整个的生活境遇可以用一个“穷”字来概括。他是一个痴痴迷迷的棋呆子, “我迷象棋,一下棋,就什么都忘。呆在棋里舒服。就是没有棋盘,棋子儿,我在心里就能下,碍谁的事儿啦。”他爱上象棋后,青春生命也由此焕发出光彩。穷、外界干扰、无资格参赛,即使在那个时代,也不能割断王一生和象棋的关系。棋王对王一生来说是一种平凡而实在的人生态度。爱棋、下棋,他谦虚、坦诚、执著、善良,有着持身谨严的人品。处纷乱世间又保持着内心的平静与自由,既有道家的超脱与旷达,又有儒家的执著与坚定,“平凡之中有悲壮,平凡之中有阳刚",含蓄而深沉地表现了民族文化所孕育的坚韧不拔的生命力量。

作者用浓墨叙写“众人都轰动了”,都“拥着往棋场走去”,写行人的惊讶,傻子的起哄,甚至狗的忙乱,层层蓄势将整个事件的氛围营造得很浓,预示着这场车轮大战必是一场鏖战,具结局也必将惨烈。但这场战争是在王一生一句大度的“和了”中结束的。

这就间接表现了王一生从棋道中悟得了人生的乐趣和智慧的魅力,对喧嚣纷扰的人世纠葛漠然而遁避的性格特征。2、场面描写在文中起到了什么作用?3、文章最后两段是王一生内心精神的揭示有什么深意? “妈,儿今天明白事儿了。人还要有点儿东西,才叫活着。妈——”道出了王一生的内心话,是一种精神在支撑着他。最后一段,作者借王一生下棋这件事揭示了这篇小说创作的主题,也体现了“寻根文学”在创作实践上表现我们这个民族古老的文化积淀以及对我国文化的历史与现状的重新思考,寻找我们这个民族的文化背景和文化心理,对于传统文化中以儒、释、道为核心内容的哲学观念以及由传统文化长期积淀而形成的民族心理进行解剖与反省。教学目标 1.使学生了解诗人热爱革命圣地延安,热爱革命事业和革命人民的思想感情。 2.学习这首诗恰当运用比喻、夸张、排比等修辞方法。 总揽全篇

《回延安》描写回到延安的经历,展开回忆和展望,塑造出回到

延安的诗人自身激动欢喜、情思翻涌的形象,创造出热烈深远的意境,抒发了歌颂延安、歌颂延安人民的感情。 《回延安》走近作者

贺敬之。现代著名诗人和剧作家。1924年生,山东人。15岁参加抗日救国运动。16岁到延安, 17岁入党。1945年,他和丁毅执笔集体创作我国第一部新歌剧《白毛女》 ,获1951年斯大林文学奖。这是我国新歌剧发展的里程碑,作品生动地表现出“旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人”这一深刻的主题。

了解信天游

信天游,也叫“顺天游”,流行于陕北的一种民歌,两行一节,上下句押韵,一节一韵,诗行错落有致,读来高亢悠远。有的一节表达一个简单独立的意思,有的几节构成一组,表达比较复杂的意思。信天游形式自由,常用来抒情、亦可叙事。注意运用比兴手法,贴切、自然,增强了诗的音乐性;联想丰富,感情深切。 精雕细琢

1、体会比兴的运用的效果

2、感知比喻、拟人、夸张的效果。

3、反复朗诵体会诗歌的韵律美。

《外国诗歌二首》教学目标

1.通过学习这两首诗歌,了解惠特曼、叶赛宁两位世界级诗歌大师,引起学生的阅读兴趣。教师范读、学生的反复朗读相结合的方式,引导学生把握诗歌的关键词句,结合诗人的经历、背景、创作风格等,理解诗歌所表达的思想感情。

2.了解并尝试运用几种鉴赏诗歌的方法。

3.理解诗歌描写对象——“橡树”“母狗”寄托的情感与表达的内涵。走近诗人 沃尔特·惠特曼(1819—1892),是19世纪美国杰出的民主主义诗人。他是个木匠的儿子,自幼参加各种劳动,读过几年小学。后来他又当过乡村教师、记者、木工、建筑师和政府的职员。他与下层人民群众有着长期、广泛的接触,富有民主思想。在南北战争中,他站在北方先进的资产阶级一边,反对南方的奴隶制。 他天性散漫,感情丰富,坦率真实,却为传统礼节所不容。他生性叛逆,自称是极端分子中的极端分子。 惠特曼从19世纪50年代开始写作自由体的诗歌。1855年他自费印行了 《草叶集》第一版。这个薄薄的诗集可以说是美国诗歌的大胆革新,非但未能引起文学界充分的注意,甚至遭到劈头盖脸的批评。只有当时的大诗人爱默生肯定了这本不同凡响的诗集,赞扬了它新颖的思想、朴实的语言、大胆的创造。此后,《草叶集》每出一版,就增加新的篇章,到1882年,已经是收有372首诗的巨著了。 惠特曼以主人翁的姿态,以高亢的声调,表现着开拓者的豪放气魄,歌颂了他先进的国家、普通的人民群众、富于民主和自由传统的民族精神。可以说,“草叶”是象征人民的,惠特曼以此赢得了美国人民和世界人民的爱戴。被称作是“美国诗歌之父”。《在路易斯安那我看见一株活着的橡树正在生长》

总揽全篇

这首诗歌描绘了一棵孤独的树,表现“男子气概”的顽强乐观的精神,表达了作者的赞美和敬仰。精雕细琢 1一株什么样的橡树,如此吸引桀骜不驯的惠特曼? 孤独——“没有一个同伴”“独自生长”“没有一个朋友,也没有一个情人”; 快乐——这么多“快乐”的叶子;粗壮、刚直、雄健等。 2.惠特曼热爱自然,那么面对自然界万物生灵,诗人为什么要写这株“孤独”的橡树呢? 这株高大奇异的活橡树,一个昂然屹立的刚健而孤独的形象,正是诗人在追求理想的漫漫征途中所产生的孤独与忧闷的象征。而面对开拓中的孤独前行,乐观的“橡树精神”正是作者的理想。 板书设计 刚健的孤独者 乐观的开拓者 《狗的歌》

走近叶赛宁

一百年才出现的诗人。

诗坛的奇迹。

俄罗斯的骄傲。

伟大的民族诗人。

像个地震仪,他捕捉到时代的震波。……我不知道在俄罗斯还有比他更富于民族性的诗人了。

高尔基曾说:“依我看来,在俄罗斯文学中,他是第一个如此巧妙而且怀着如此真挚的爱来描写动物的。”正是因为有了这种爱,他才成为一个最独特的诗人,才被誉为“天才诗人”。

精雕细琢 1、《狗的歌》你觉得是一首什么样的歌? 凄惨、悲凉、催人泪下…… 2、你通过哪些情节或诗句体会到的? 母狗整天抚爱着它们,用舌头舔遍它们的全身。 表示舔的认真周到,突出了母狗的爱子之情。 母狗从一个个雪堆边跑过,紧紧地跟着自己的主人…… 表示和主人的距离近,寸步不离,传神地表达出难以割舍的焦急之情。 而那没有结冻的水面,长久地,长久地颤动。 既可为小狗垂死挣扎的余波,也可为母狗、主人或诗人内心的巨大悲恸。 它觉得房顶上面的月牙儿正像是它的一条小狗。 月牙儿是美的,自己的小狗也是美的。把思念小狗之情寄托于月牙儿,情景交融感人肺腑。 只有一颗颗金色的星星滚动在眼中,滴落在雪上。 用金色的星星比作眼泪纯洁而晶莹,更加突出了思子之情的圣洁。 板书设计圈点诗文平仄韵

铸就流年欢乐歌

语文八年级下册

教材培训

吉林省第二实验学校 杨 晶第1课 《诗歌二首》

第2课 《格律诗八首》

第3课 《词二首》

第4课 《聪明人和傻子和奴才》

第5课 《驴和人的新寓言》

第6课 《金岳霖先生》

第7课 《棋王》

第8课 《回延安》

第9课 《外国诗歌二首》

第10课 《孟子二章》析教材

衔古含今

荟萃中外

意蕴深厚

耐人回味 析教材

衔古含今

荟萃中外

意蕴深厚

耐人回味 教学目的

赏文赏人赏境

析情析思析理

析学情

内容把握

情感分析

精神挖掘

文化理解

境界探究

品位提升

课文分类

一、古风古韵

第一课 《诗歌二首》

第二课 《格律诗八首》

第三课 《词二首》

第十课 《孟子二章》

二、流风异采

第四课 《聪明人和傻子和奴才》

第五课 《驴和人的新寓言》

第六课 《金岳霖先生》

第七课 《棋王》

第八课 《回延安》

第九课 《外国诗歌二首》备课思路

总揽全篇

精雕细琢

板书设计

《诗歌二首》

教学目标

赏田园诗风

悟超脱情怀

总揽全篇

一人一锄一天地

一景一情一境界

《诗歌二首》

一人一锄 躬耕山林 采菊望庐

一天地 田园栖居 心灵净土

一景一情 自然和谐 自由归隐

一境界 独善其身 悠然超脱 精雕:两首诗串讲

细琢:

1、《归园田居》一诗如何表现 “归愿”之内涵的?

2、《饮酒》一诗如何表现悠然之“真意”的? 《格律诗八首》

教学目标:理解诗歌的写作内容。

感悟诗歌表达的情感。

欣赏古典诗歌的形式美和韵律美。

教学建议:朗读成诵

探究内涵

结合背景

个性理解

串讲建议

以写景见长

《使至塞上》

《题破山寺后禅院》

《题李凝幽居》

以言志见长

《己亥杂诗》《登飞来峰》

以抒情见长

《登高》《无题》《泊秦淮》

总揽全篇

一字之感——壮

“王维替中国诗定下了地道的中国诗的传统。” (闻一多)

“味摩诘之诗,诗中有画;

观摩诘之画,画中有诗。” (苏轼)

精雕细琢

“大漠孤烟直,长河落日圆。”

体会“诗中有画”的魅力

《使至塞上》

《题破山寺后禅院》

总揽全篇

一字之感——禅

描写的是作者清晨游寺后禅院的观感,

抒发作者寄情山水的隐逸胸怀。

精雕细琢——禅宗禅趣 悦 目 “曲径通幽处 ,禅房花木深。” 欧阳修言:“欲效其语作一联,久不可得, 乃知造意者为难工也。” 妙在能够唤起身临其境者的亲切回味。 悦 心 “山光悦鸟性,潭影空人心。” 涤荡人心,心纯若空,造语警拔,寓意深长。 悦 耳 以声衬静 万籁俱寂《题李凝幽居》

总揽全篇

一字之感——幽

全诗写了诗人走访友人李凝未遇的一件寻常小事。

精雕细琢——自然环境恬淡

“鸟宿池边树,僧敲月下门。”《己亥杂诗》总揽全篇

一字之感——忠

精雕细琢

“落红不是无情物,化作春泥更护花”

板书设计

离愁深重

报国深切《登 高》《无题》

总揽全篇

一字之感——思

精雕细琢

“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。”

板书设计

绵绵不尽之丝——眷恋缠绵之情

至死方尽——生死不渝

蜡炬成灰之泪——切切相思之苦

痛苦煎熬——终生相随

总揽全篇

一字之感——忧

精雕细琢

“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。”

板书设计

歌舞升平秦淮畔

忧国忧民爱国情《泊秦淮》教学目标:

1、体会并把握词中借景抒发思乡、思亲的内 容及文章主题。

2、探究词中作者的思想境界以及哲理。《词两首》精雕细琢

“不寐”的含义

既指的是将军征夫流下的是思念家乡的泪,更是功业无成、壮志未酬的英雄泪! 因此“人不寐”就不仅赋有一种苍凉,更赋有一种悲壮之感。 《渔家傲》《水调歌头》

总揽全篇

板书设计

望月问天 执着人生——善处人生

思亲悟理 悲怨质问——豁达祝福

精雕细琢 1、“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”的深刻之处? 人生并非没有憾事,悲欢离合即为其一,人的悲欢离合正如月的阴晴圆缺一样,都是自然常理,无需感伤,以理遣情。意境哲理深远。 2、上阕中“我欲乘风归去”与下阕中的“但愿人长久”境界上有怎样的不同? 一个是以个人为中心的退隐情怀,另一个是以天下人为祝福对象的旷达情怀。 整首词情味深浓,境界高远,哲思深刻。百年传送不衰。 《孟子二章》

教学目标

1、理解作者“生于忧患死于安乐”及“舍生取义”的思想观点。

2、了解对比、类比、举例、正反等论证方法。

3、能够将孟子思想与人生相联系。 《孟子二章》

总揽全篇

1、《孟子》其书

《孟子》这部书。儒家经典之一,共七篇。为孟子和弟子及再传弟子所著。主要记述了孟子到各国游说,以及同各学派辩论的情况,阐述了他的政治见解,和哲学伦理教育思想,记载了孟子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动。基本上是一部语录体散文南宋朱熹把它和《大学》、《中庸》、《论语》合为“四书”,成为此后读书人的必读书。

孟子(前372—前289)战国时思想家、教育家。名轲,字子舆,邹(今山东邹县)人。后世认为他是孔子学说的继承人,因此把他和孔子并称:孔孟,并尊其为“亚圣”。他曾游梁,说惠王,不能用;乃见齐宣王,为客卿。宣王对他很客气,可是也始终不用。于是孟子归而述孔子之意,教授弟子。《生于忧患 死于安乐》

总揽全篇

造就人才 治理国家

脉 络

六人经受磨练有所成就——客观磨练及意义

——主观战胜磨练——国家经历磨练的益处——提出观点“生于忧患 死于安乐”

精雕细琢 1、生于忧患 忧——内忧——主观因素 患——外患——客观磨练 2、作者是如何阐述“外患”(客观磨练)对个人发展的意义的? 3、作者又是如何阐述“内忧”(主观因素)对于个人发展的意义的? 4、这种忧患对于一个国家的意义在哪里? 5、作者提出的“生于忧患 死于安乐”的借鉴意义何在? 6、文章运用了哪些论证方法? 拓展延伸

盖西伯拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也。

——司马迁《报任安书》 “敌存灭祸,敌去召过” ——柳宗元

“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身” ——欧阳修 板书设计 忧——内忧——主观因素 患——外患——客观磨练 忧患促生存发展 安乐致衰败灭亡 《鱼我所欲也》

总揽全篇

中心论点:舍生取义

文章脉络

提出舍生取义的中心论点——正反两方面证明

中心论点——人人都有舍生取义之心应坚守

——正面列举乞人、行道之人不食嗟来之食

——反面批判见利忘义的行为精雕细琢

“义”孟子在其论著中提到仁义礼智,并崇尚“性善说”。

孟子曰:“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也,弗思耳矣。”

在孟子生活的时代,“义”指的是合乎正义的行为、事情、主张、思想,保持了“义”,坚守了“义”就是保存了人格,和生存的意义。

精雕细琢 1.作者提出论点的方式? 2.作者如何证明“非独贤者有是心也,人皆有之” 这句话的? 3.作者是如何批判见利忘义行为的可耻性的? 4.本文运用了哪些论证方法? 5.舍生取义的新的内涵 。 板书设计第四课《聪明人和傻子和奴才》 教学目标 借助文中塑造人物的方法来把握人物形象性格,理解作者所赋予的情感。 理解人物的象征意义。 挖掘文章的社会意义及作者的写作目的。 总揽全篇 这篇散文诗以奴才诉苦为线索,塑造了具有象征意义的三种不同的典型性格,从而揭示了其深远的社会意义。精雕细琢

1、作者塑造了哪三种不同的人物?

2、通过怎样的描写方法塑造的?

3、他们象征着社会中的哪类人?

4、赋予了作者怎样的情感?

5、这篇文章的悲剧性表现在什么地方? 聪明人象征着封建统治阶级的维护者,他表面上同情奴才的遭遇,其实是给他们以精神上的麻醉,他圆滑世故、虚伪欺骗奴才。作者给予他无情嘲讽。

傻子则象征着封建统治的无私忘我、热情勇敢坚决反抗者。要改变社会现状却又有些鲁莽的叛逆者。作者给予他赞美同情。

奴才则是封建统治阶级的受害者,他象征着那些苟且偷生、安于现状、愚昧无知、不知反抗的病 态社会中的人们,作者给予他辛辣批评。 从奴才来看,他苟且偷生,不思斗争,也不想斗争,甚至积极维护主子的统治,要以此来维持自己的生活,尤其是对“听到了喊声,慢慢地最后出来的是主人。”这样一个细节,更能揭示出主人已深谙奴隶心理和治奴之术,料定奴隶们根本闹不出什么乱子,所以毫不紧张,颇为雍容,此一细节刻画入木三分。这是奴才的悲剧性; 聪明 人巧言令色,虚伪圆滑,惯于欺骗,让奴才苟安于悲惨的生活,让黑暗的现实继续运行,聪明人的做法是悲剧性的; 傻子的一腔热情,所作所为受到无情的打击,最后被更多的奴才赶走,这不仅仅是傻子的悲剧,也是当时社会的悲剧。 拓展延伸:梁启超对奴性的定义 奴隶云者,既无自治之力,亦无独立之心.举凡饮食男女,衣服起居,无不待命于主人,而天赋之人权,应享受之幸福,亦遂无不奉之主人之手;衣主人之衣,食主人之食,言主人之言,事主人之事,倚赖之外无思想,服从之外无性质,谄媚之外无笑语,伺候之外无精神;呼之不敢不来,麾之不敢不去,命之生不敢不生,命之死不敢不死;得主人之一盼,博主人之一笑,则如获至宝,如膺九锡,如登天堂,嚣然夸耀侪辈以为荣宠,及婴主人之怒,则倚首屈膝,气下股栗,虽极其凌蹴践踏,不敢有分毫抵忤之心,不敢生分毫愤奋之新;他人视为大耻奇辱,不能一刻忍受,而彼怡然安为本分;是即所谓奴性者也. 板书设计 奴才 苟且偷生、愚昧卑劣 辛辣批评 聪明人 圆滑世故、虚伪欺骗 无情嘲讽 傻子 无私忘我、热情勇敢 赞美同情《驴和人的新寓言》

教学目标

1、通过对本文的学习初步了解王小波犀利幽默的语言风格,体会文章寓意。

2、学会从研读、把握重点语句入手理解文章的主要内容。

3、学会多角度思考问题的习惯,学会独立思考。

寓言写法特点

特点一 通常篇幅短小,语言简洁,结构单一,一般采用一事一 理,层次清楚。

特点二 通常采用拟人、夸张、讽刺等表现手法。

特点三 学习寓言写作中,运用丰富的想象,虚构故事情节,赋予人类的思想、情感和智慧,说明道理,给予启示,警醒人心,反映现实的写作目的。走近作者---------生前鲜为人知,死后声名远播

王小波

(1952~1997年)当代著名学者、作家,汉族。l968年去云南插队,1978年考入中国人民大学学习商品学专业。1984年至l988年在美国匹兹堡大学学习,获硕士学位后回国,曾任教于北京大学和中国人民大学,后辞职专事写作。1997年4月11日病逝于北京。 王小波无论为人、为文都颇有特立独行的意味,其写作标榜“智慧”、“自然的人性爱”“有趣”,别具一格,深具批判精神。

学者余世存这样评价王小波:我没有想到的是历史以诡异的方式让王小波的声名传播。我说过王小波在世时是如何为圈子——社会所特有的文化人部落——所拒绝,我说过王小波是让生活和社会大众发现了并接受了的(虽然这并不妨碍知识界尤其是文学圈对他应以沉默)。他流星般地划过天际后,人们才正视他巨大的价值。(但是,他的独一无二的《黄金时代》问世以来仍是独一无二,他几乎是以一个成名人物的符号播撒在文化部落中,而这种“成功名的英雄”正是传媒时代许多文化人梦寐以求的。)他以他奇特的人生应了生前寂寞,死后哀荣的老话。颂赞的热烈与他已毫不相干。人们如吹鼓手如轿夫一样从历史里找出顾准、陈寅恪们来,感叹今日沦落、精神滑坡之际,又醒过神来为刚进入历史的王小波正名,就不由不“思之令人泪落”。总揽全篇

理解文章

本文作者通过对一则家喻户晓的寓言的重新解读,讽刺了那些自我标榜、自我鼓吹,以权威身份对他人妄加评论或者横加干涉的人,体现了作者对自由与宽容的精神秩序的追求。精雕细琢

1、文章题目为“驴和人的新寓言”,请联系原寓言说说文章中哪些地方体现出了题目所说的“新”?

叙事角度:原寓言以人为叙事角度,本文以驴为叙事角度。

寓意理解:原寓言的寓意是“走自己的路,让别人去说吧”,即做事情应当有自己的独立思考和判断。而本文则是提出了“闭上你的臭嘴,让别人走路”的新寓意。

2、故事中的“驴”是怎样的形象?作者借它来代表现实生活中的哪类人?

驴原本是过着比较幸福的生活的,在合适的劳动强度内也同样任劳任怨,这种傻并非是真的傻,而是对命运的一种屈从。驴子的形象更像是普通民众的形象。他们任劳任怨,在社会中以“沉默的大多数”的人形象出现,命运却始终掌握在别人手里。3、作者要讽刺的是那些使驴的命运发生变化的看似无关紧要的旁观者,那么联系原文分析这些人又有怎样的特点?

这些人往往是站在自己的角度思考问题,在不了解情况的前提下妄加评论,将自己的主观看法强加于人,使他人无所适从,甚至举步维艰。

4、在作者看来社会中的哪些人就如同这些旁观者一样?作者在写这些旁观者的时候,还举了当年苏联解体的例子,这样安排有何用意?

苏联解体,“美国人乘飞机跑到俄国去”,出的主意并不符合俄国国情,作用适得其反。但从“乘飞机”“跑”等动作可以想象得出当时美国人兴高采烈与趾高气扬之态。即使时至今日,我们也能看到美国的狼牙大棒在世界上恣意挥舞。目的虽然各不相同,但那种自我标榜与横加干涉从未变过。作者举这个例子恰好可以说明那些旁观者往往以权威自居,对他人横加干涉的丑态。 驴 任劳任怨的沉默者 被管走路 旁观者 自我标榜的假权威?? 管人走路 闭 嘴 让别人走路板书设计《金岳霖先生》

教学目标

1.了解时代背景,整体把握文章的脉络与情感。

2.学习通过人物的外貌、言行,突出人物个性的写法,激发学生对人物个性描写产生兴趣。

3.品味本文平实而简练的语言,体会一个优秀的神奇任务的独特的人格魅力。《金岳霖先生》

走近汪曾祺

(1920—1997),江苏高邮人,当代作家、散文家、戏剧家,京派作家的代表人物。早年毕业于西南联大,著有小说《受戒》、《大淖记事》等。被誉为“抒情的人道主义者,中国最后一个纯粹的文人,中国最后一个士大夫。”

他喜爱《世说新语》和宋人笔记,深谙“绚烂之极归于平淡”的东方古训,加上个人身世浮沉的沧桑之感,促使他不去追求反映时代精神的最强音,而是以含蓄、空灵、淡远的风格,去努力建构作品的深厚的文化意蕴和永恒美学价值。

一言以蔽之,汪曾祺的作品适合“慢慢走,欣赏啊!”

走近金岳霖

?湖南长沙人,中国哲学、逻辑学宗师,著名教育家,中国第一批院士。 金岳霖是最早把现代逻辑系统地介绍到中国来的逻辑学家之一,著名哲学家冯友兰认为,金岳霖在中国现代思想史上占据“三个第一”,即“中国第一个真正懂得近代逻辑学的人”,“中国第一个懂得并引进现代逻辑学的人”,“是使认识论和逻辑学在现代中国发达起来的第一个人”。

精雕细琢

别林斯基:艺术性在于,仅用一个特征、一句话,就能够把任你写上十来本书也无法表现的东西表现出来。

学习作者捕捉人物生活细节,关注人物形象

塑造的方法。细节描写

所谓细节描写就是指抓住生活中的细微而又具体的典型情节或一些富有艺术表现力的细小事物、人物的某些细微的举止行动,以及景物片断等,加以生动细致的描绘的一种描写方法,它具体渗透在对人物、景物或场面描写之中。

鉴赏细节的方法 1、抓住其中的关键词沉潜涵咏,了解人物性格。 2、联系人物的生平经历,深化对细节的认识。 3、融入读者的情感体验,写出独特的感受。怎样写好精彩的细节?

1、善于发现:

在生活中发现细节——真实性

在细节中选取典型细节——典型性

2、精心表达:

精心选用动词、形容词————形象性

巧妙运用修辞格 ——生动性白描勾勒与工笔重彩他的呢帽的前檐压得比较低,脑袋总是微微地仰着。他后来配了一副眼镜,这副眼镜一只镜片是白的,一只是黑的。

《金岳霖先生》

丝绒碗帽,正中缀一方白玉,曲襟背心,花缎袍子,后面挂着胖辫子,底下缎带扎裤管,双梁厚底鞋子,头抬得很高,英俊之气,流露于眉目间。真是当时上海一等的翩翩公子 。 《怀李叔同先生》 这个人打扮与众姑娘不同,彩绣辉煌,恍若神妃仙子: 头上戴着金丝八宝攒珠髻,绾着朝阳五凤挂珠钗,项上戴着赤金盘螭璎珞圈,裙边系着豆绿宫绦,双衡比目玫瑰佩,身上穿着缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄, 外罩五彩刻丝石青银鼠褂,下着翡翠撒花洋绉裙。一双丹凤三角眼,两弯柳叶吊梢眉, 身量苗条, 体格风骚,粉面含春威不露,丹唇未启笑先闻。

——《红楼梦》 教学目标

1、把握王一生人物形象。

2、赏析文章精彩的场面描写,掌握点面结合的写法及其效果。

3、体会王一生在棋品,棋艺中所体现人的精神追求。走近钟阿城

钟阿城(1949~),笔名阿城。北京人。1984年开始发表作品。1985年加入中国作家协会。中篇小说《棋王》获全国第三届中篇小说奖。

了解《棋王》这部书

总揽全篇

小说以极其平淡、近乎古朴的叙述方式,讲述了“棋呆子’’王一生的故事。这一故事不仅表现了过去年代的一种 生存状况和景观,而且在王一生身上更体现出一种博大深广的人的生命毅力和意志力,一种传统的人生哲学,一种东方民族特有的文化精神。 精雕细琢

1、塑造王一生人物形象及目的。

平凡之中有悲壮 平凡之中有阳刚

主要是从王一生的肖像及行动来写王一生的投入与专注。王一生对棋痴迷,下棋时就完全入了“境’’,周围的一切他都视而不见。王一生以生命的本能领悟到“无为即是道”的造化之道,把棋道与人格融为一体。所以他看似阴柔孱弱,其实是在无所作为中静静地积蓄内在的力量,一旦需要他有所作为时,内心鹊起,便进发出了强大的生命能量。

作者目的不在“以文传棋”,而在“以棋写人”。王一生是生活在社会底层的一个普通人,他整个的生活境遇可以用一个“穷”字来概括。他是一个痴痴迷迷的棋呆子, “我迷象棋,一下棋,就什么都忘。呆在棋里舒服。就是没有棋盘,棋子儿,我在心里就能下,碍谁的事儿啦。”他爱上象棋后,青春生命也由此焕发出光彩。穷、外界干扰、无资格参赛,即使在那个时代,也不能割断王一生和象棋的关系。棋王对王一生来说是一种平凡而实在的人生态度。爱棋、下棋,他谦虚、坦诚、执著、善良,有着持身谨严的人品。处纷乱世间又保持着内心的平静与自由,既有道家的超脱与旷达,又有儒家的执著与坚定,“平凡之中有悲壮,平凡之中有阳刚",含蓄而深沉地表现了民族文化所孕育的坚韧不拔的生命力量。

作者用浓墨叙写“众人都轰动了”,都“拥着往棋场走去”,写行人的惊讶,傻子的起哄,甚至狗的忙乱,层层蓄势将整个事件的氛围营造得很浓,预示着这场车轮大战必是一场鏖战,具结局也必将惨烈。但这场战争是在王一生一句大度的“和了”中结束的。

这就间接表现了王一生从棋道中悟得了人生的乐趣和智慧的魅力,对喧嚣纷扰的人世纠葛漠然而遁避的性格特征。2、场面描写在文中起到了什么作用?3、文章最后两段是王一生内心精神的揭示有什么深意? “妈,儿今天明白事儿了。人还要有点儿东西,才叫活着。妈——”道出了王一生的内心话,是一种精神在支撑着他。最后一段,作者借王一生下棋这件事揭示了这篇小说创作的主题,也体现了“寻根文学”在创作实践上表现我们这个民族古老的文化积淀以及对我国文化的历史与现状的重新思考,寻找我们这个民族的文化背景和文化心理,对于传统文化中以儒、释、道为核心内容的哲学观念以及由传统文化长期积淀而形成的民族心理进行解剖与反省。教学目标 1.使学生了解诗人热爱革命圣地延安,热爱革命事业和革命人民的思想感情。 2.学习这首诗恰当运用比喻、夸张、排比等修辞方法。 总揽全篇

《回延安》描写回到延安的经历,展开回忆和展望,塑造出回到

延安的诗人自身激动欢喜、情思翻涌的形象,创造出热烈深远的意境,抒发了歌颂延安、歌颂延安人民的感情。 《回延安》走近作者

贺敬之。现代著名诗人和剧作家。1924年生,山东人。15岁参加抗日救国运动。16岁到延安, 17岁入党。1945年,他和丁毅执笔集体创作我国第一部新歌剧《白毛女》 ,获1951年斯大林文学奖。这是我国新歌剧发展的里程碑,作品生动地表现出“旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人”这一深刻的主题。

了解信天游

信天游,也叫“顺天游”,流行于陕北的一种民歌,两行一节,上下句押韵,一节一韵,诗行错落有致,读来高亢悠远。有的一节表达一个简单独立的意思,有的几节构成一组,表达比较复杂的意思。信天游形式自由,常用来抒情、亦可叙事。注意运用比兴手法,贴切、自然,增强了诗的音乐性;联想丰富,感情深切。 精雕细琢

1、体会比兴的运用的效果

2、感知比喻、拟人、夸张的效果。

3、反复朗诵体会诗歌的韵律美。

《外国诗歌二首》教学目标

1.通过学习这两首诗歌,了解惠特曼、叶赛宁两位世界级诗歌大师,引起学生的阅读兴趣。教师范读、学生的反复朗读相结合的方式,引导学生把握诗歌的关键词句,结合诗人的经历、背景、创作风格等,理解诗歌所表达的思想感情。

2.了解并尝试运用几种鉴赏诗歌的方法。

3.理解诗歌描写对象——“橡树”“母狗”寄托的情感与表达的内涵。走近诗人 沃尔特·惠特曼(1819—1892),是19世纪美国杰出的民主主义诗人。他是个木匠的儿子,自幼参加各种劳动,读过几年小学。后来他又当过乡村教师、记者、木工、建筑师和政府的职员。他与下层人民群众有着长期、广泛的接触,富有民主思想。在南北战争中,他站在北方先进的资产阶级一边,反对南方的奴隶制。 他天性散漫,感情丰富,坦率真实,却为传统礼节所不容。他生性叛逆,自称是极端分子中的极端分子。 惠特曼从19世纪50年代开始写作自由体的诗歌。1855年他自费印行了 《草叶集》第一版。这个薄薄的诗集可以说是美国诗歌的大胆革新,非但未能引起文学界充分的注意,甚至遭到劈头盖脸的批评。只有当时的大诗人爱默生肯定了这本不同凡响的诗集,赞扬了它新颖的思想、朴实的语言、大胆的创造。此后,《草叶集》每出一版,就增加新的篇章,到1882年,已经是收有372首诗的巨著了。 惠特曼以主人翁的姿态,以高亢的声调,表现着开拓者的豪放气魄,歌颂了他先进的国家、普通的人民群众、富于民主和自由传统的民族精神。可以说,“草叶”是象征人民的,惠特曼以此赢得了美国人民和世界人民的爱戴。被称作是“美国诗歌之父”。《在路易斯安那我看见一株活着的橡树正在生长》

总揽全篇

这首诗歌描绘了一棵孤独的树,表现“男子气概”的顽强乐观的精神,表达了作者的赞美和敬仰。精雕细琢 1一株什么样的橡树,如此吸引桀骜不驯的惠特曼? 孤独——“没有一个同伴”“独自生长”“没有一个朋友,也没有一个情人”; 快乐——这么多“快乐”的叶子;粗壮、刚直、雄健等。 2.惠特曼热爱自然,那么面对自然界万物生灵,诗人为什么要写这株“孤独”的橡树呢? 这株高大奇异的活橡树,一个昂然屹立的刚健而孤独的形象,正是诗人在追求理想的漫漫征途中所产生的孤独与忧闷的象征。而面对开拓中的孤独前行,乐观的“橡树精神”正是作者的理想。 板书设计 刚健的孤独者 乐观的开拓者 《狗的歌》

走近叶赛宁

一百年才出现的诗人。

诗坛的奇迹。

俄罗斯的骄傲。

伟大的民族诗人。

像个地震仪,他捕捉到时代的震波。……我不知道在俄罗斯还有比他更富于民族性的诗人了。

高尔基曾说:“依我看来,在俄罗斯文学中,他是第一个如此巧妙而且怀着如此真挚的爱来描写动物的。”正是因为有了这种爱,他才成为一个最独特的诗人,才被誉为“天才诗人”。

精雕细琢 1、《狗的歌》你觉得是一首什么样的歌? 凄惨、悲凉、催人泪下…… 2、你通过哪些情节或诗句体会到的? 母狗整天抚爱着它们,用舌头舔遍它们的全身。 表示舔的认真周到,突出了母狗的爱子之情。 母狗从一个个雪堆边跑过,紧紧地跟着自己的主人…… 表示和主人的距离近,寸步不离,传神地表达出难以割舍的焦急之情。 而那没有结冻的水面,长久地,长久地颤动。 既可为小狗垂死挣扎的余波,也可为母狗、主人或诗人内心的巨大悲恸。 它觉得房顶上面的月牙儿正像是它的一条小狗。 月牙儿是美的,自己的小狗也是美的。把思念小狗之情寄托于月牙儿,情景交融感人肺腑。 只有一颗颗金色的星星滚动在眼中,滴落在雪上。 用金色的星星比作眼泪纯洁而晶莹,更加突出了思子之情的圣洁。 板书设计圈点诗文平仄韵

铸就流年欢乐歌

同课章节目录

- 一 诗歌二首

- 归园田居

- 饮酒

- 二 格律诗五首

- 黄鹤楼

- 使至塞上

- 无题

- 题破山寺后禅院

- 题李凝幽居

- 作文1 漫画之中看人生

- 三 宋词二首

- 破阵子•为陈同甫赋壮词以寄之

- 南乡子•登京口北固亭有怀

- 作文2 我读唐诗宋词

- 四 聪明人和傻子和奴才

- 五 读书——通向自由之路

- 作文3 世上没有傻问题

- 六 活版

- 七 像山那样思考

- 作文4 说明的顺序

- 八 《孟子》二章

- 生于忧患 死于安乐

- 鱼我所欲也

- 九 岳阳楼记

- 一〇 短文二篇

- 名二子说

- 记承天寺夜游

- 一 一 《世说新语》故事三则[自读]

- 陈太丘与友期行

- 王戎不取道旁李

- 魏武将见匈奴使

- 作文5 呼吁生态道德

- 一二 棋王

- 作文6 细节描写练习

- 一三 老舍先生

- 一四 晶莹的泪珠

- 一五 外国诗歌二首

- 草是什么

- 狗之歌

- 一六 《宽容》序

- 一七 大战风车

- 作文7 品味艺术

- 一八 弈喻

- 一九 三顾茅庐

- 二〇 中国地名传奇[自读]

- 旧版资料

- 第一单元

- 第二单元

- 第三单元

- 第四单元

- 第五单元

- 第六单元

- 第七单元

- 单元测试