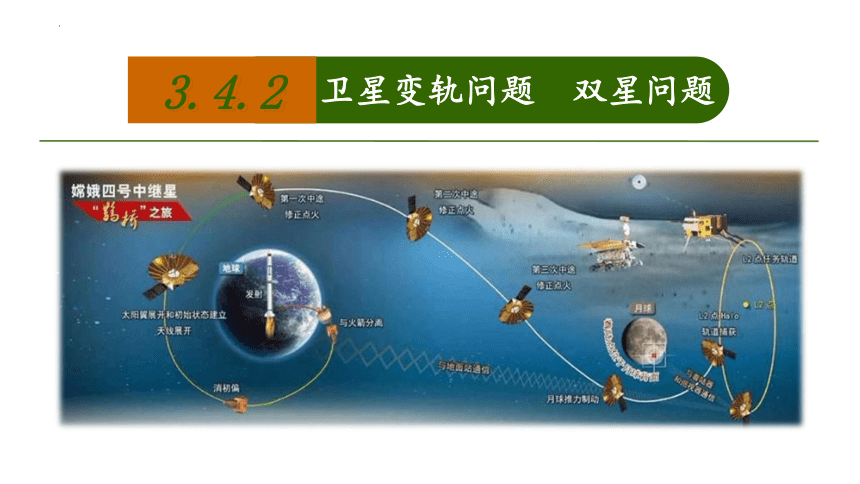

3.4.2 卫星变轨问题 双星问题(课件) (共19张PPT) 高一物理同步精品课堂(教科版2019必修第二册)

文档属性

| 名称 | 3.4.2 卫星变轨问题 双星问题(课件) (共19张PPT) 高一物理同步精品课堂(教科版2019必修第二册) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-02-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

3.4.2

卫星变轨问题 双星问题

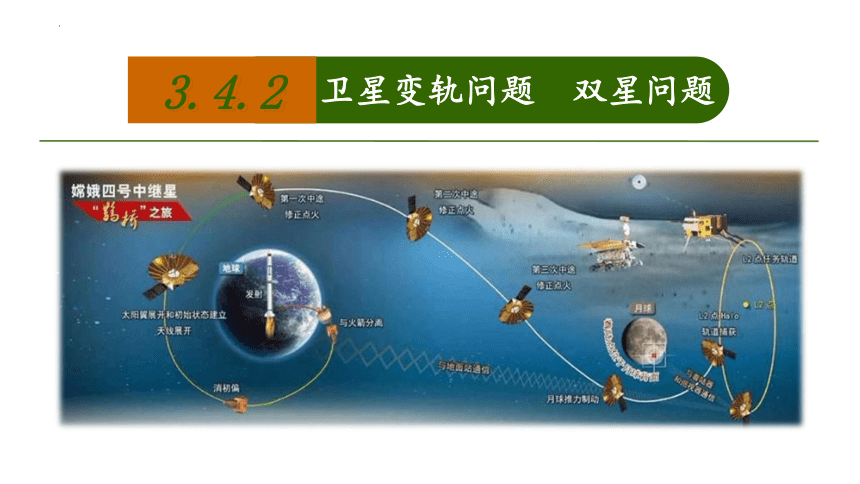

卫星如果想从轨道1转移到更高的轨道2或者3上运行,如何实现?

卫星如果想从轨道3转移到更低的轨道2或者1上运行,如何实现?

问题

1

2

3

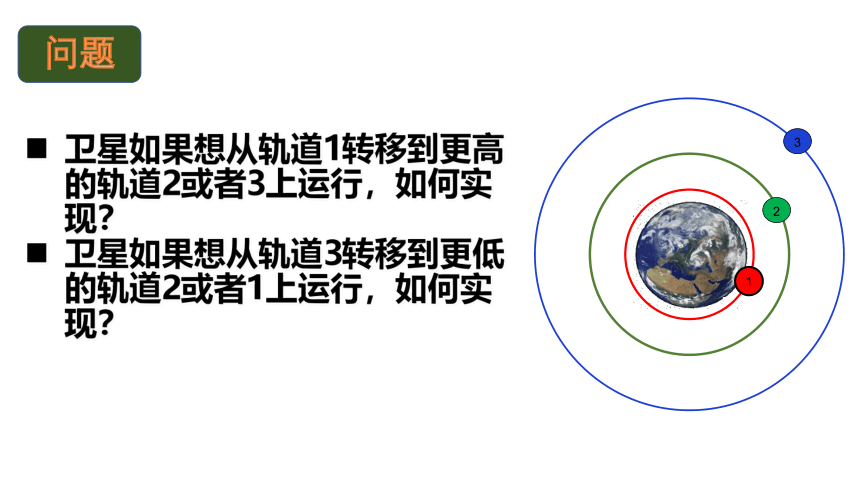

1、卫星的变轨原理

离心运动

无动力运行

向后点火加速

匀速圆周运动

向前点火减速

近心运动

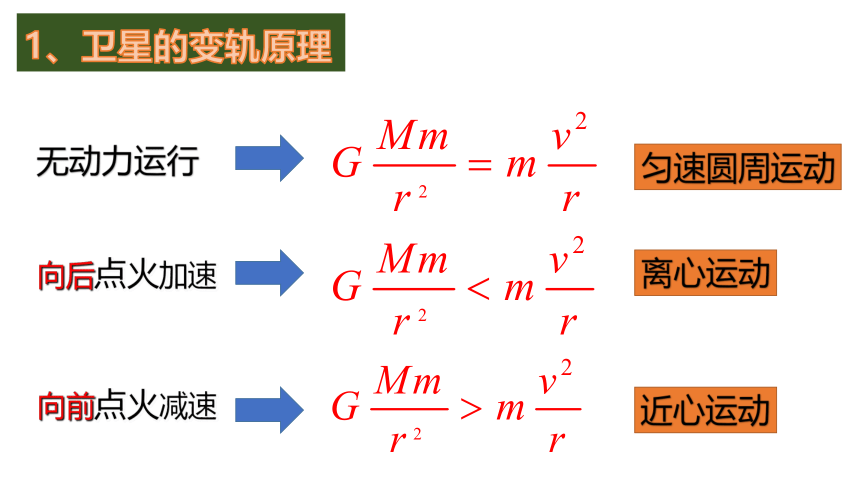

2、变轨过程

(1)低轨道到高轨道:

·

v2

v3

v4

v1

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

低圆轨道(Ⅰ)P点加速

高圆轨道(Ⅲ)

椭圆转移轨道(Ⅱ)Q点加速

离心运动

离心运动

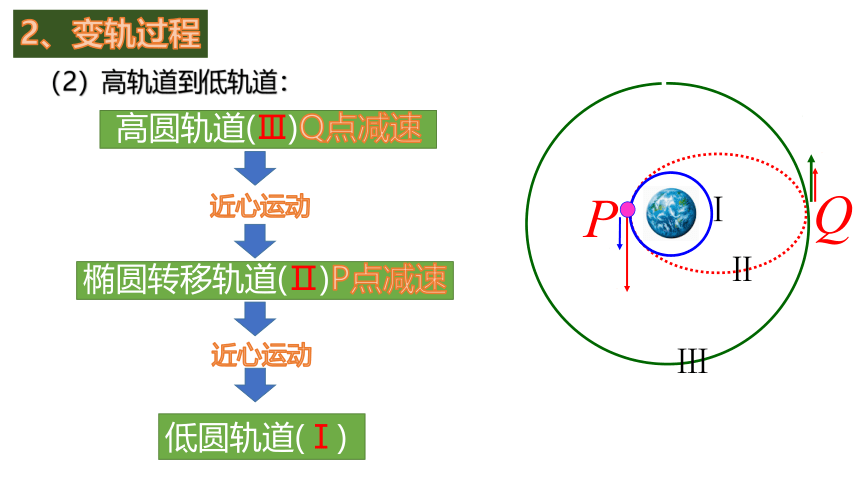

2、变轨过程

(2)高轨道到低轨道:

·

v2

v3

v4

v1

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

高圆轨道(Ⅲ)Q点减速

低圆轨道(Ⅰ)

椭圆转移轨道(Ⅱ)P点减速

近心运动

近心运动

v1

v2

v3

v4

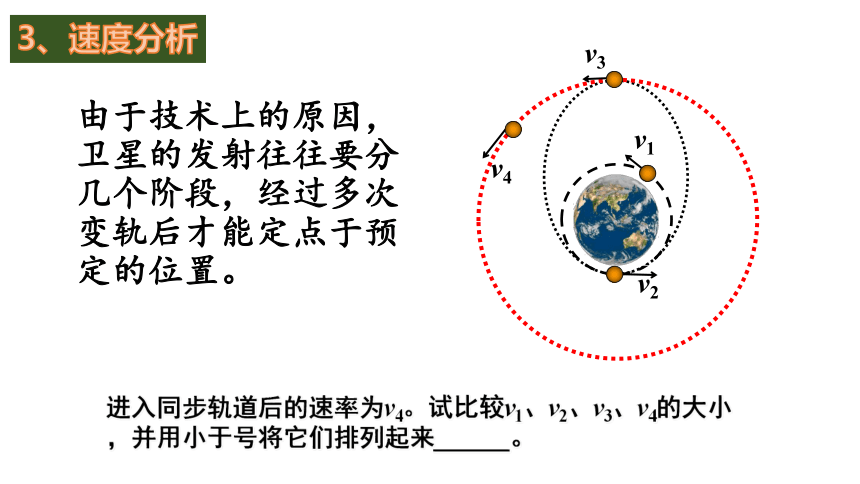

由于技术上的原因,卫星的发射往往要分几个阶段,经过多次变轨后才能定点于预定的位置。

进入同步轨道后的速率为v4。试比较v1、v2、v3、v4的大小,并用小于号将它们排列起来______。

3、速度分析

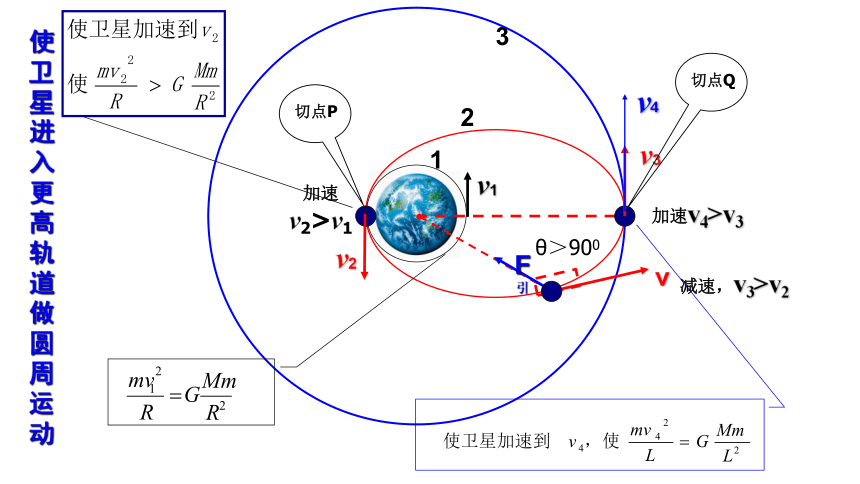

使卫星进入更高轨道做圆周运动

v3

v4

1

v1

v2

减速,v3>v2

2

3

θ>900

v

F引

加速v2>v1

加速v4>v3

切点P

切点Q

1、变轨原理:加速离心,减速近心。

注意:变轨时间极短,瞬间即可完成,所以变轨时假定卫星位置不变。

4、加速度分析及变轨问题总结

v1 a1

v2 a2

v3 a3

v4 a4

A

B

嫦娥二号

练习1、(多选)如图在月球附近圆轨道上运行的“嫦娥二号”, 到A点时变为椭圆轨道,B点是近月点,则

A.在A点变轨时,“嫦娥二号”必须突然加速

B.在A点变轨时,“嫦娥二号”必须突然减速

C.从A点运动到B点过程中,“嫦娥二号”受到月球的引力减小

D.从A点运动到B点过程中,“嫦娥二号”速率增大

BD

练习2[多选]如图所示,发射同步卫星的一般程序是:先让卫星进入一个近地的圆轨道,然后在P点变轨,进入椭圆形转移轨道(该椭圆轨道的近地点为近地圆轨道上的P点,远地点为同步圆轨道上的Q点),到达远地点Q时再次变轨,进入同步轨道。设卫星在近地圆轨道上运行的速率为v1,在椭圆形转移轨道的近地点P点的速率为v2,沿转移轨道刚到达远地点Q时的速率为v3,在同步轨道上的速率为v4,三个轨道上运动的周期分别为T1、T2、T3,则下列说法正确的是 ( )

CD

练习3、[多选]2020年5月8日13时49分,我国新一代载人试验飞船返回舱在东风着陆场预定区域成功着陆,试验取得圆满成功。如图乙所示,飞船在返回地面时,要在P点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,Q为轨道Ⅱ上的一点,M为轨道Ⅰ上的另一点。关于飞船的运动,下列说法正确的有 ( )

A.飞船在轨道Ⅱ上经过P的速度小于经过Q的速度

B.飞船在轨道Ⅱ上经过P的速度小于在轨道Ⅰ上经过M的速度

C.飞船在轨道Ⅱ上运动的周期大于在轨道Ⅰ上运动的周期

D.飞船在轨道Ⅱ上经过P的加速度小于在轨道Ⅰ上经过M的加速度

解析:飞船从P点到Q点的过程中,利用开普勒第二定律可知离地球越近速度越大,A正确。

飞船在轨道I做匀速圆周,但是P点需减速才能到轨道II,故轨道II上P点速度小于I上M点速度,B正确。

使用开普勒第三定律:

轨道II的周期小,C错误。

P、M的加速度是由该处万有引力提供,所以两点加速度相等,D错误。

AB

二、双 星 模 型

二、双 星 问 题

L

M1

M2

r1

L-r1

两颗星角速度相同

(1)模型:如图所示,宇宙中两个靠得比较近的天体,不考虑其他天体的引力作用,在彼此间的万有引力作用下绕其连线上的某固定点做匀速圆周运动,称为“双星”模型。

(2)特点:

①各自所需的向心力由彼此间的万有引力相互提供

②两颗星的周期及角速度都相同

③两颗星的半径与它们之间的距离关系为r1+r2=L

(3)两颗星到圆心的距离与星体质量成反比,与星体运动的线速度成反比.

问题1.若在双星模型中,图中L、m1、m2、G为已知量,双星运动的质量、轨道半径有何关系?

对m1有

对m2有

①

②

①÷②得:

联立①②③式,得

③

两颗星轨道半径与星体质量成反比

又因为两颗星角速度相同

问题2.若在双星模型中,图中L、m1、m2、G为已知量,双星运动的周期如何表示?

对m1有

对m2有

①

②

④

①+②得:

又因为

③

④

L

M1

M2

r1

L-r1

L

M1

M2

r1

L-r1

r

M

m

F

太阳质量是地球的33万倍

M+m≈M

4.(双星模型)(多选)(2020·广东深圳中学质检)有一对相互环绕旋转的超大质量双黑洞系统,如图7所示.若图中双黑洞的质量分别为M1和M2,它们以两者连线上的某一点为圆心做匀速圆周运动.根据所学知识,下列说法中正确的是

A.双黑洞的角速度之比ω1∶ω2=M2∶M1

B.双黑洞的轨道半径之比r1∶r2=M2∶M1

C.双黑洞的线速度大小之比v1∶v2=M1∶M2

D.双黑洞的向心加速度大小之比a1∶a2=M2∶M1

√

跟进训练

3

4

√

图7

BD

5.

3.4.2

卫星变轨问题 双星问题

卫星如果想从轨道1转移到更高的轨道2或者3上运行,如何实现?

卫星如果想从轨道3转移到更低的轨道2或者1上运行,如何实现?

问题

1

2

3

1、卫星的变轨原理

离心运动

无动力运行

向后点火加速

匀速圆周运动

向前点火减速

近心运动

2、变轨过程

(1)低轨道到高轨道:

·

v2

v3

v4

v1

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

低圆轨道(Ⅰ)P点加速

高圆轨道(Ⅲ)

椭圆转移轨道(Ⅱ)Q点加速

离心运动

离心运动

2、变轨过程

(2)高轨道到低轨道:

·

v2

v3

v4

v1

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

高圆轨道(Ⅲ)Q点减速

低圆轨道(Ⅰ)

椭圆转移轨道(Ⅱ)P点减速

近心运动

近心运动

v1

v2

v3

v4

由于技术上的原因,卫星的发射往往要分几个阶段,经过多次变轨后才能定点于预定的位置。

进入同步轨道后的速率为v4。试比较v1、v2、v3、v4的大小,并用小于号将它们排列起来______。

3、速度分析

使卫星进入更高轨道做圆周运动

v3

v4

1

v1

v2

减速,v3>v2

2

3

θ>900

v

F引

加速v2>v1

加速v4>v3

切点P

切点Q

1、变轨原理:加速离心,减速近心。

注意:变轨时间极短,瞬间即可完成,所以变轨时假定卫星位置不变。

4、加速度分析及变轨问题总结

v1 a1

v2 a2

v3 a3

v4 a4

A

B

嫦娥二号

练习1、(多选)如图在月球附近圆轨道上运行的“嫦娥二号”, 到A点时变为椭圆轨道,B点是近月点,则

A.在A点变轨时,“嫦娥二号”必须突然加速

B.在A点变轨时,“嫦娥二号”必须突然减速

C.从A点运动到B点过程中,“嫦娥二号”受到月球的引力减小

D.从A点运动到B点过程中,“嫦娥二号”速率增大

BD

练习2[多选]如图所示,发射同步卫星的一般程序是:先让卫星进入一个近地的圆轨道,然后在P点变轨,进入椭圆形转移轨道(该椭圆轨道的近地点为近地圆轨道上的P点,远地点为同步圆轨道上的Q点),到达远地点Q时再次变轨,进入同步轨道。设卫星在近地圆轨道上运行的速率为v1,在椭圆形转移轨道的近地点P点的速率为v2,沿转移轨道刚到达远地点Q时的速率为v3,在同步轨道上的速率为v4,三个轨道上运动的周期分别为T1、T2、T3,则下列说法正确的是 ( )

CD

练习3、[多选]2020年5月8日13时49分,我国新一代载人试验飞船返回舱在东风着陆场预定区域成功着陆,试验取得圆满成功。如图乙所示,飞船在返回地面时,要在P点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,Q为轨道Ⅱ上的一点,M为轨道Ⅰ上的另一点。关于飞船的运动,下列说法正确的有 ( )

A.飞船在轨道Ⅱ上经过P的速度小于经过Q的速度

B.飞船在轨道Ⅱ上经过P的速度小于在轨道Ⅰ上经过M的速度

C.飞船在轨道Ⅱ上运动的周期大于在轨道Ⅰ上运动的周期

D.飞船在轨道Ⅱ上经过P的加速度小于在轨道Ⅰ上经过M的加速度

解析:飞船从P点到Q点的过程中,利用开普勒第二定律可知离地球越近速度越大,A正确。

飞船在轨道I做匀速圆周,但是P点需减速才能到轨道II,故轨道II上P点速度小于I上M点速度,B正确。

使用开普勒第三定律:

轨道II的周期小,C错误。

P、M的加速度是由该处万有引力提供,所以两点加速度相等,D错误。

AB

二、双 星 模 型

二、双 星 问 题

L

M1

M2

r1

L-r1

两颗星角速度相同

(1)模型:如图所示,宇宙中两个靠得比较近的天体,不考虑其他天体的引力作用,在彼此间的万有引力作用下绕其连线上的某固定点做匀速圆周运动,称为“双星”模型。

(2)特点:

①各自所需的向心力由彼此间的万有引力相互提供

②两颗星的周期及角速度都相同

③两颗星的半径与它们之间的距离关系为r1+r2=L

(3)两颗星到圆心的距离与星体质量成反比,与星体运动的线速度成反比.

问题1.若在双星模型中,图中L、m1、m2、G为已知量,双星运动的质量、轨道半径有何关系?

对m1有

对m2有

①

②

①÷②得:

联立①②③式,得

③

两颗星轨道半径与星体质量成反比

又因为两颗星角速度相同

问题2.若在双星模型中,图中L、m1、m2、G为已知量,双星运动的周期如何表示?

对m1有

对m2有

①

②

④

①+②得:

又因为

③

④

L

M1

M2

r1

L-r1

L

M1

M2

r1

L-r1

r

M

m

F

太阳质量是地球的33万倍

M+m≈M

4.(双星模型)(多选)(2020·广东深圳中学质检)有一对相互环绕旋转的超大质量双黑洞系统,如图7所示.若图中双黑洞的质量分别为M1和M2,它们以两者连线上的某一点为圆心做匀速圆周运动.根据所学知识,下列说法中正确的是

A.双黑洞的角速度之比ω1∶ω2=M2∶M1

B.双黑洞的轨道半径之比r1∶r2=M2∶M1

C.双黑洞的线速度大小之比v1∶v2=M1∶M2

D.双黑洞的向心加速度大小之比a1∶a2=M2∶M1

√

跟进训练

3

4

√

图7

BD

5.

同课章节目录

- 第一章 抛体运动

- 1 认识曲线运动

- 2 运动的合成与分解

- 3 探究平抛运动的特点

- 4 研究平抛运动的规律

- 5 斜抛运动(选学)

- 第二章 匀速圆周运动

- 1 圆周运动

- 2 匀速圆周运动的向心力和向心加速度

- 3 圆周运动的实例分析

- 4 圆周运动与人类文明(选学)

- 第三章 万有引力定律

- 1 天体运动

- 2 万有引力定律

- 3 预言未知星体 计算天体质量

- 4 人造卫星宇宙

- 5 太空探索(选学)

- 第四章 机械能及其守恒定律

- 1 功

- 2 功率

- 3 动能 动能定理

- 4 势能

- 5 机械能守恒定律

- 6 实验:验证机械能守恒定律

- 第五章 经典力学的局限性与相对论初步

- 1 经典力学的成就与局限性

- 2 相对论时空观简介

- 3 宇宙的起源和演化