第06课 老山界 课件(共62张PPT)

文档属性

| 名称 | 第06课 老山界 课件(共62张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-13 19:33:17 | ||

图片预览

文档简介

(共62张PPT)

第6课 老山界

陆定一

CONTRACTED WIND POWERPOINT TEMPLATE DESIGNS CONTRACTED WIND POWERPOINT TEMPLATE DESIGNS CONTRACTED WIND POWERPOINT TEMPLATE DESIGNS CONTRACTED WIND POWERPOINT TEMPLATE DESIGNS

THE HEADLINE

新课导入

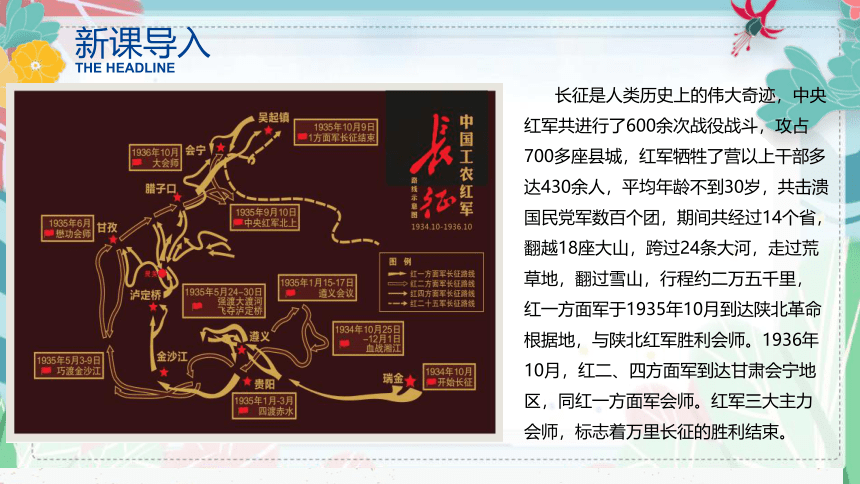

长征是人类历史上的伟大奇迹,中央红军共进行了600余次战役战斗,攻占700多座县城,红军牺牲了营以上干部多达430余人,平均年龄不到30岁,共击溃国民党军数百个团,期间共经过14个省,翻越18座大山,跨过24条大河,走过荒草地,翻过雪山,行程约二万五千里,红一方面军于1935年10月到达陕北革命根据地,与陕北红军胜利会师。1936年10月,红二、四方面军到达甘肃会宁地区,同红一方面军会师。红军三大主力会师,标志着万里长征的胜利结束。

THE HEADLINE

01 链接作者

PART

陆定一

1906.6.9-1996.5.9

江苏无锡人,无产阶级革命家。1925年,陆定一加入中国共产党。1926年毕业于上海交通大学,1927年起他任共青团中央宣传部部长、共青团驻少共国际代表。1934年10月参加长征,在红军第一方面军“红章”纵队政治宣传部工作,后任红军总政治部宣传部长。他长期负责党的宣传和文教工作,为建设和发展我党的政治宣传工作做出了巨大贡献。代表作品有《金色的鱼钩》《老山界》《怀念人民的好总理——周恩来同志》《模范党员,一门忠烈》等。建国后,历任中共中央宣传部部长、国务院副总理、中央书记处书记等,著作编为《陆定一文集》。

THE HEADLINE

02 文章写作背景

PART

中央红军长征,从1934年10月开始,到1935年10月结束,是为了突破国民党的“围剿”,争取北上抗日而进行的战略大转移。

1934年12月,红军强渡湘江后进入越城岭山区,国民党判断出红军北去湘西的意图,于是在红军前进的道路上构筑封锁线,打算阻拦红军北上。在毛泽东的倡议下,红军暂时改变了去湘西的计划,决定西进,为此需要翻越老山界:一是因为它是红军去湘西的必经之路;二是因为当时形势紧急,没有更多的时间绕行;三是因为翻越老山界是国民党始料未及的。老一辈无产阶级革命家陆定一同志写下著名的革命回忆录《老山界》一文,使“老山界”这个地名传遍了神州大地。

THE HEADLINE

02 文章写作背景

PART

老山界,在地图上名为越城岭,在广西兴安华江瑶族乡,又称瑶山,是五岭之一,越城岭的中段分支,呈西南—东北走向,长21公里,宽6公里,方圆126平方公里。其主峰猫儿山,海拔2141.5米,为华南第一高峰,素有“五岭极顶,华南之颠”之美誉。向上看,耸立于云端之中;向下望,简直是绝壁悬崖。1934年,红军长征途经这里,翻越的第一座高山就是老山界,由此而举世闻名。

THE HEADLINE

03 读准生字词

PART

xiē

guàn

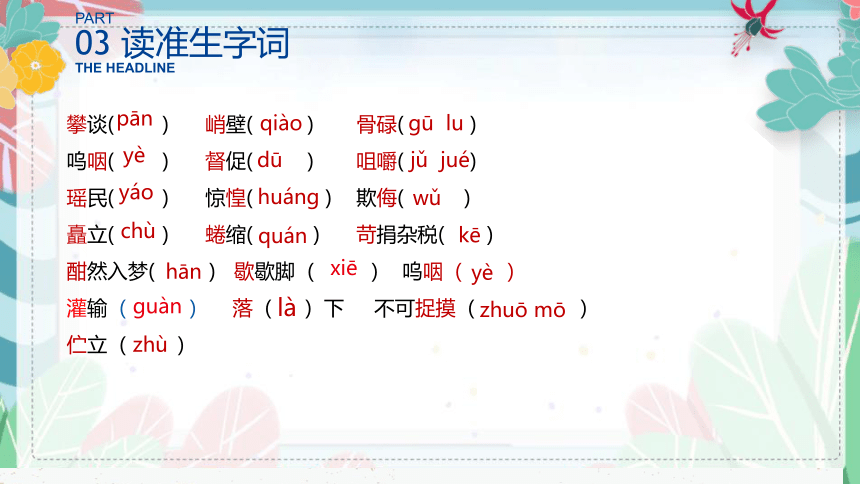

攀谈( ) 峭壁( ) 骨碌( )

呜咽( ) 督促( ) 咀嚼( )

瑶民( ) 惊惶( ) 欺侮( )

矗立( ) 蜷缩( ) 苛捐杂税( )

酣然入梦( ) 歇歇脚( ) 呜咽( )

灌输( ) 落( )下 不可捉摸( )

伫立( )

pān

qiào

gū lu

wǔ

jǔ jué

yè

dū

yáo

huáng

chù

kē

quán

hān

yè

là

zhuō mō

zhù

THE HEADLINE

03 读准生字词

PART

( jué )咀嚼

( jiáo )细嚼慢咽

( jiào )倒嚼

嚼

( yè )呜咽

( yān )咽喉

( yàn )吞咽

咽

( sù )宿营地

( xiǔ )三天两宿

( xiù )星宿

宿

坊

( fāng )坊间

( fáng )作坊

多音字

THE HEADLINE

03 读准生字词

PART

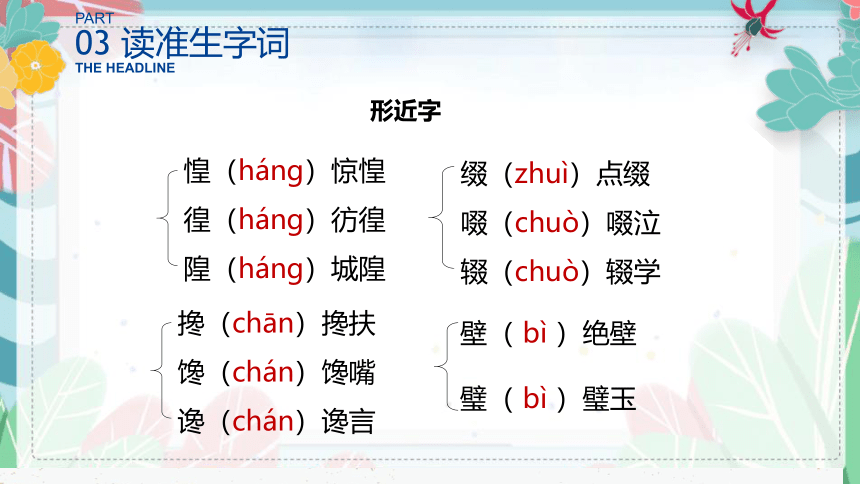

形近字

缀(zhuì)点缀

啜(chuò)啜泣

辍(chuò)辍学

惶(háng)惊惶

徨(háng)彷徨

隍(háng)城隍

搀(chān)搀扶

馋(chán)馋嘴

谗(chán)谗言

壁( bì )绝壁

璧( bì )璧玉

THE HEADLINE

04 准确理解词义

PART

惊惶:惊慌

攀谈:闲谈

矗立:高耸地立着。

细切:形容声音细微急促。

澎湃:形容波浪互相撞击。

索性:表示直截了当;干脆。

灌输:输送(思想、知识等)。

酣然入梦:畅快地入睡

苛捐杂税:指繁重的捐税。捐,赋税。

欺侮:欺凌侮辱。

呜咽:(流水、丝竹等)发出凄切的声音。

奇观:雄伟美丽而又罕见的景象或出奇少见的事情。

鼓动:用语言、文字等激发人们的情绪,使他们行动起来。

THE HEADLINE

07 朗读全文,疏通文意

PART

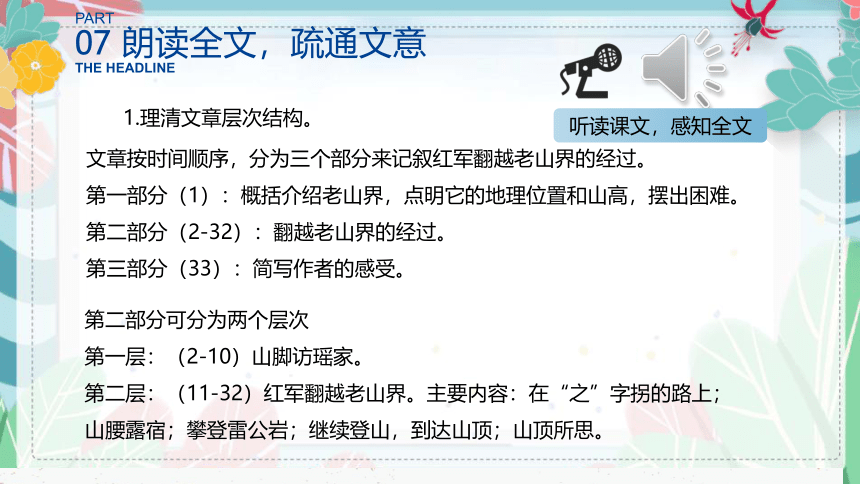

文章按时间顺序,分为三个部分来记叙红军翻越老山界的经过。

第一部分(1):概括介绍老山界,点明它的地理位置和山高,摆出困难。

第二部分(2-32):翻越老山界的经过。

第三部分(33):简写作者的感受。

1.理清文章层次结构。

第二部分可分为两个层次

第一层:(2-10)山脚访瑶家。

第二层:(11-32)红军翻越老山界。主要内容:在“之”字拐的路上;山腰露宿;攀登雷公岩;继续登山,到达山顶;山顶所思。

听读课文,感知全文

THE HEADLINE

07 感知全文,理清文章思路

PART

3. 用一句话概括课文内容。

红军成功翻越老山界。

2.本文是按照什么顺序来组织材料的?

作者按照时间变化和地点转移的顺序安排文章层次,并用过渡衔接、伏笔照应,使得文章脉络清晰,结构严密紧凑。

THE HEADLINE

07 感知全文,理清文章思路

PART

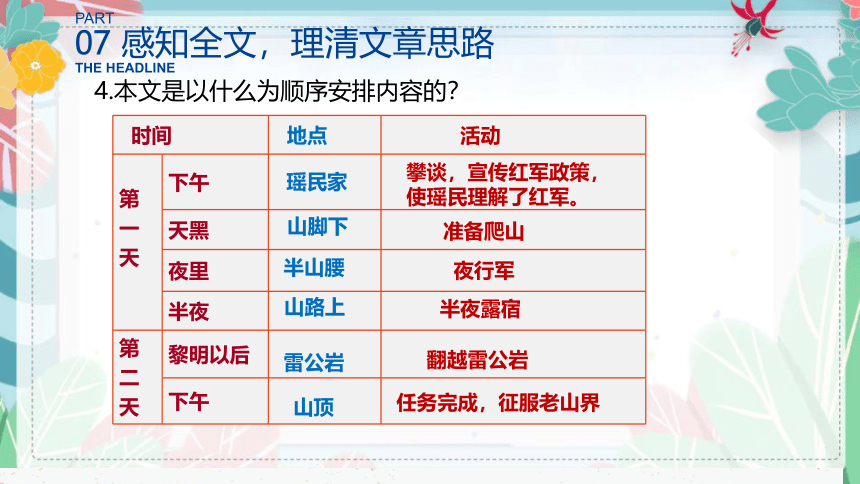

4.本文是以什么为顺序安排内容的?

半夜露宿

时间 地点 活动

第 一 天 下午

天黑

夜里

半夜

第 二 天 黎明以后

下午

瑶民家

攀谈,宣传红军政策,使瑶民理解了红军。

山脚下

准备爬山

半山腰

夜行军

山路上

雷公岩

翻越雷公岩

山顶

任务完成,征服老山界

半夜露宿

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

1.我们了解了红军翻越老山界的经过,知道了老山界是一座难翻的山,其“难”表现在哪些方面呢?

困难一:行路难;

困难二:睡觉难;

困难三:吃饭难;

困难四:处境难。

悬崖峭壁、山高路险。

路窄石硬、寒气逼人

粮食短缺、肚子饥饿。

伤病员多、敌人追击。

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

2.红军战士如何面对这些苦难的?这些表现了什么精神?

“不要掉队呀!”

“不要落后做乌龟呀!”

“我们顶着天啦!”

大家听了,哈哈地笑起来。

打趣逗笑,奋勇登山

在这样艰苦的环境中,大家还能笑出来,表现了红军战士顽强不屈的斗志和乐观向上的精神。

酣然入梦,观赏夜景

但这是没有办法的,只得裹一条毯子,横着心躺下去。因为实在太疲倦,一会儿就酣然入梦了。

把毯子卷得更紧些,把身子蜷起来,还是睡不着。天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!

“缀”字在这里指装饰,生动传神而又有立体感,好像人工装点在上面似的,突出了夜之深、景之美,表现了作者的乐观主义精神和感受自然景色的丰富情感。

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

瑶民原来受反动军阀的欺压,对反动军阀怕透了,听说部队过境,以为是反动军阀,因此男人躲藏起来。

“按照习惯”说明,反动军阀欺压百姓是常有的事情。

3.红军翻阅越老山界之初,遇到一个瑶民大嫂,她的丈夫为什么躲藏起来,“按照习惯”说明了什么?

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

她看到红军,先是非常“惊惶”;经过攀谈,她渐渐了解了红军;当红军战士讲到她的苦难时,她不由“哭”了。当红军送她粮食,她“欢喜”的接受了。

变化的原因:一是红军的宣传,使她知道了红军是穷人的队伍而不是欺压百姓的军阀;二是红军战士对穷苦百姓的关心和帮助使她感动。

4. 瑶民大嫂思想感情经历了怎样的变化过程?为什么有这样的变化?

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

说明红军不但是战斗队伍,也是宣传队、播种机、是为人民谋福利的军队,侧面说明了红军长征是为了改变人民受苦受难的命运,从而丰富了文章中心主旨。

5. 本文是写红军翻越老山界的,为什么要用这么多篇幅写瑶民大嫂呢?

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

6.文章开篇为什么要写“三十里高的瑶山”?

内容上:作者开篇介绍了老山界的高度和名称,说明老山界山势高峻,暗示翻越艰难。

结构上:为下文红军的不怕困难翻越老山界作了铺垫。

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

7.第12段描写了红军夜晚爬山的“奇观”,第18段为什么还要继续描写红军爬山的景象?删去第18段的描写行不行?

不行。这段描写是对前段夜景的补充,它通过作者的动作和感受(“一步一步地上去”“向上看……向下……”)进一步写出了山势的险峻陡峭,写活了红军夜晚攀登老山界时壮丽宏伟的景象,表现了红军战胜困难的信心和决心。

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

8.找出文中翻越老山界过程中景物描写部分,说说这么写有什么好处。

满天都是星光,火把也亮起来了。从山脚向上望,只见火把排成许多“之”字形,一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星。这真是我生平没见过的奇观。

既说明山路的曲折和陡峭,又说明有成千上万的红军战士在攀登。“奇观”本来是指自然界奇特罕见的景观或景象,这里通过这一景象的奇特罕见,表现出红军队伍的宏伟气势,颂扬了红军坚强的革命意志和乐观主义精神。

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

红军战士在极端困难与危险的情况下夜宿半山腰,仍能发现和欣赏夜色的美好,表现了红军战士处困不悲、处险不惊的大无畏精神和乐观豁达的品质。

9.夜宿半山腰时很艰苦,但作者描写的夜景却很美,这样写景有什么作用?

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

10.下面这段句子描绘的声音有什么特点?这样写有什么作用?

“像春蚕在咀嚼桑叶”写连续不断的细微声音,比喻战士们轻细的话语声,说明战士们被冻醒的次数非常多。

“像野马在平原上奔驰”运用比喻的修辞手法,描写半夜山风之大,同时暗示了寒风刺骨。

“像山泉在呜咽”运用拟人的修辞手法,既写出了山泉的时断时续,又暗指山势崎岖。

“像波涛在澎湃”运用比喻的修辞手法,写林木被风刮动的声音。

这些声音的特点:远、近、大、细;人声和大自然的声音交织在一起,烘托出夜色之深,夜景之美,透露出勃勃生机,洋溢着红军战士的革命乐观主义精神。

耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

11.攀越雷公岩时,作者记述了红军战士相互鼓励、相互帮助的场景,为什么要写医务队的情况?

带着伤员的医务人员翻越老山界更需要勇气和毅力,因为他们在行军中有着慰问、帮助、看护伤员病员和自己翻山的多重任务,更何况他们中的很多人是女性。因此,这种勇敢就更让战士们钦佩。医务人员是整支队伍的一个写照,写医务队的情况就表现了整支队伍的精神面貌。

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

12.课文前面讲述老山界如何之险,为何在下山的时候作者还有心情欣赏周围的景色

作者以生动的景物描写,把红军战士高昂的斗志、豪迈的胸怀、畅快的心情表现得淋漓尽致,赞颂了他们顽强不屈的斗志和革命乐观的情绪,从而表现了他们的精神面貌。

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

13.作者在文章中细致地描写了翻越老山界的艰难,可是在最后一段,作者又说“老山界的困难,比起这些地方来,还是小得很”,这样写有什么作用?

课文最后说翻越老山界的困难“还是小得很”,是与整个长征中遇到的困难比较而言的,更加突出地表现了红军不怕困难、艰苦奋斗的坚强意志和长征胜利的来之不易。

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

景色明朗、清新。

表达了克服困难后的愉快,表现战士们欢畅、轻松的心情,集中展现了一种前景光明的意境。

14.最后一次描写的景物是下山途中所见,景物的特点是什么?表达了作者怎样的心情?

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

15.文章的开头、结尾与翻越老山界有关系吗?

开头:

结尾:

对翻越老山界的起始做简要介绍,开篇点题;

指出老山界是红军“长征中所过的第一座难走的山”,总结全文,照应开头。

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

16. 为了体现红军的乐观,作者从行动、语言、场面、景物方面进行了描写,具体表现在哪些地方?

①高昂的斗志,豪言的壮语:“不要掉队呀!”“不要落后做乌龟呀!”“我们顶着天啦!”

②渺视敌人:“远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日的战线上去显显身手呢?”(“叹息”一词,拟人化地讽刺了围追红军的反动军队,又用了反问的手法想象出敌军士兵无可奈何、厌恶内战的情绪,进一步衬托出红军北上抗战,不怕远征难的革命豪情。)

③畅快的心情,赏夜景“之”字形火把和夜空。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

1.赏析以下句子。

满天都是星光,火把也亮起来了。从山脚向上望,只见火把排成许多“之”字形,一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星。这真是我生平没见过的奇观。

“奇观”本来是指自然界奇特罕见的景观或景象,这里指人、夜色、高山组成的雄奇美丽的罕见景象。

“之”字形说明山路曲折,迂回;火把与星光连接,写山势之高,表现了老山界的险峻;

“许多”一词,既说明山路的曲折和陡峭,又说明有成千上万的红军战士在攀登。人、夜色、高山交织在一起,组成了瑰丽、壮观的景象,表现红军队伍的宏伟气势并颂扬了红军坚强的革命意志和乐观主义的精神。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

2.赏析以下句子。

在“之”字拐的路上一步一步地上去。向上看,火把在头顶上一点点排到天空;向下看,简直是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下。

从上下两个角度写火把不同的样子,细致生动的描写突出了红军翻越老山界之难。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

3.赏析以下句子。

果然陡极了,几乎是九十度的垂直的石梯,只有一尺多宽;旁边就是悬崖,虽然不很深,但也够怕人的。

详细地描写了雷公岩的陡峭程度,看上去就那么吓人,更别提攀登了。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

4.赏析句子。

有几匹曾经从崖上跌下来,脚骨都断了。

通过写马摔下悬崖后脚骨断裂,从侧面表现出雷公岩的陡峭。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

5.赏析下面语段。

就在这里睡觉 怎么行呢 下去到竹林里睡是不可能的。但就在路上睡吗 路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨碌下去了吗 而且路上的石头又非常不平,睡一晚准会疼死人。

……半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着颤。

路窄石硬,寒气逼人,睡觉难。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

6.赏析句子。

昨天的晚饭,今天的早饭,都没吃饱。……肚子很饿,气力不够。

粮食短缺,肚子饥饿,吃饭难。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

7.赏析语句。

医务人员真是辛苦,因为山陡,伤员病员都下了担架走,旁边需要有人搀扶着。……机关枪声很密,大概是在我们昨天出发的地方,五、八军团正跟敌人开火。

条件艰苦,处境困难。敌人追击,枪声密集。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

8.赏析句子。

“不要掉队呀!”“不要落后做乌龟呀!”“我们顶着天啦!”大家听了,哈哈地笑起来。

打趣逗笑,奋勇登山。在这样艰苦的环境中,大家还能笑出来,表现了红军战士顽强不屈的斗志和乐观向上的精神。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

不矛盾。这是反衬手法,人们常说“此时无声胜有声”,但有时“无声”还须“有声”来衬托。文段以“耳朵里有不可捉摸的声响”衬托午夜的寂静,生动具体地将个人的深切感受细致入微地描绘了出来,使读者也情不自禁地调动感觉器官去感受,从而体会到了当时万籁俱寂的情景,收到了“以声衬静静更静”的艺术表达效果。

9.文中描写声音的句子,说了“寂静”,却又说“有不可捉摸的声响”,这样写是否矛盾 请说明理由。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

10.作者交代战士们是“横着心躺下去”,但又说“一会儿就酣然入睡了”,二者是否矛盾?为什么?

不矛盾。

“横着心”有“下决心,不顾一切”之意,回应了上文对夜宿峭壁高、险、陡环境的描写,既表现了战士们不怕困难、不怕死的英雄气概,又体现了红军严明的组织纪律性 。

“一会儿就酣然入睡了”既说明战士们太疲劳了,又表现了他们置生死于度外、从容镇定、坦然的襟怀。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

11.“肚子很饿,气力不够,但是必须鼓着勇气前进。“能否将“鼓”换成“凭”,为什么?

不能换。因为“鼓”字含有战胜自身某种弱点(文中指“肚子很饿,气力不够”),从而迎战艰难险阻的意思,表现了红军坚毅、顽强和无畏的精神。如果把“鼓”换成“凭”,就缺乏这种表现力。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

12.赏析句子。

山下有人送饭上来,不管三七二十一,抢了一碗就吃。

“抢”是一个中性词,这里有抢先、争先的意思,用在红军身上是为了说明吃饭的迅速,“抢”字形象地表现了红军战士为了爬山任务而抓紧时间吃饭的情形。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

13.赏析句子。

医务人员中的女同志英勇得很,她们还是处处在慰问和帮助伤员病员,一点也不知道疲倦。回头向来路望去,那些小山都成了“矮子”。

写医务人员的辛苦和英勇,表现出红军团结互助的精神。

运用比喻的修辞手法,把小山比作“矮子”,表面上写的是站在山顶上向下看时山显得很小的样子,实际上表现的是战士们对困难的蔑视和战胜困难后轻松愉快的心情。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

14. 第22节景物描写前几句用了什么修辞手法?分别起什么作用?写出了作者怎样的感受?

运用了比喻,把“星星”比作“宝石”,生动形象写出了星星的明亮、闪烁和星空的灿烂美丽;

把“山峰”比喻成“巨人”,写出高大和气势;

把“山谷”比喻成“井”,写出了四面环山的地形特点。

寒气逼人、刺入肌骨,浑身打颤,而红军战士却能平心静气地欣赏眼前景,细听耳边声,可见红军战士的镇定与豪迈,这是革命英雄主义和革命乐观主义形象的刻画。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

15.第22节景物描写哪些词语极富表现力?请找出来并加以分析。

把毯子卷得更紧些,把身子蜷起来,还是睡不着。天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。上边和下边有几堆火没有熄;冻醒了的同志们围着火堆小声地谈着话。

“缀”字在这里指装饰,生动传神而又有立体感,好像人工装点在上面似的,突出了夜之深、景之美,表现了作者的乐观主义精神和感受自然景色的丰富情感。

“矗立” 形象地说明困难像拦路虎阻挡在面前,但是直立、高耸的老山界阻挡不了红军北上抗日的决心,也改变不了他们长征必胜的信念。

用巨人矗立比喻眼前的山峰,用一口井比喻山谷,既突出了山势的险峻和连绵,又暗示了红军的艰难处境。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

16.下面句子用了哪些修辞手法?有何作用?

“极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。”

作者连用四个比喻,以排比的句式,从听觉的角度,从距离、轻重和感觉来写声音,以动写静,写红军战士在极端困难与危险的情况下夜宿半山腰,仍能发现和欣赏夜色的美好,表现了红军战士处困不悲、处险不惊的大无畏精神和乐观豁达的品质。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

17.“极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,”是否矛盾 谈谈你是否有过这种感觉。

不矛盾。在深山里,在极静的时候,在半醒半睡之中,确实使人有这种感觉。有的声音,分明来自远处,分明很细切,可是由于静,听起来仿佛近在咫尺,而且响亮洪大;有的声音,分明来自近处,分明很洪亮,可是由于山峰重叠,反响回荡,愈传愈远,愈变愈细。而且睡觉呼吸声、风声、水声、林木呼啸声等等,混杂一起,变化万端,引起人们的种种联想。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

18.赏析句子。

“机关枪身很密,大概是在我们昨天出发的地方,五、八军团正跟敌人开火。远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日的战线上去显显身手呢”

这句话运用了拟人的修辞手法。既表达了对反动派在民族危亡关头将枪口对准红军的反动行径的嘲讽,也为敌军中部分士兵想抗日而身不由己的无奈感到惋惜,进一步衬托出红军北上抗战,不怕远征难的革命豪情。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

19.“难翻的老山界被我们这样笨重的队伍战胜了。”(如何理解“笨重”的意思?)

“笨重”一词表明翻越老山界的红军部队不是轻装行军,队伍里有伤员、病员以及马匹、装备等,由此更突出了红军的坚强意志和英勇精神。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

20.“我们生怕有人拆下来当火把点,就写了几条标语,用米汤贴在外面显眼的地方。”联系语境,品析句中“生怕 ”和“显眼”两词的表达效果。

“生怕”是“很怕”的意思,“显眼”是“明显而容易被看到,以引人注目”的意思,用这两个词,强调我们的部队纪律严明,严禁拆瑶民的篱笆做火把,充分表现了红军对瑶民利益的关切和保护。

THE HEADLINE

10 写法探究

PART

1.这篇课文属于哪种叙述方式 这样的叙述方式有什么好处

顺叙。好处:层次清晰,叙事描写合情合理,前后照应,扣人心弦,有着强烈的艺术感染力。

四种记叙顺序的作用

(1)顺叙的作用:使人物、事件的叙述有头有尾、脉络清楚,有较强的时空层次性。

(2)倒叙的作用:使文章曲折有致,造成悬念,引人入胜;增加叙事波澜;使文章结构富于变化,避免平铺直叙;增强文章的可读性和感染力。

(3)插叙的作用:帮助展开主要事件,或推动故事情节发展,或对主要人物的身份作简要介绍,或诠释某一细节;使文章波澜起伏,增大了文章容量,增强了可读性。

(4)补叙的作用:补充交代前文的相关情节,使文章更严密,人物形象更丰满,中心更突出。

THE HEADLINE

10 写法探究

PART

2.本文按照时间变化和地点转移展开叙述有何好处?

①使文章脉络清楚;

②使文中的叙事和描写都合情合理;

③按时间顺序先设置悬念后作解释,产生扣人心弦的效果。

THE HEADLINE

11 板书设计

PART

老山界

翻山以后

不怕困难

意志顽强

革命乐观

主义精神

走路难:悬崖峭壁 山高路险

吃饭难:粮食短缺 肚子饥饿

睡觉难:路窄石硬 寒气逼人

处境难:伤病员多 敌人追击

决定翻山

翻山经过

老山界:开篇点题

困难小得很-呼应开头,升华主旨

THE HEADLINE

12 课文主旨

PART

作者用形象生动的语言真实地叙述了红军翻越老山界的全过程,这是红军长征中走过的第一座难走的山,表现了在中国共产党领导下的工农红军不怕困难、艰苦奋斗的坚强意志和革命乐观主义精神。

THE HEADLINE

13 拓展延伸

PART

长征精神的内涵

伟大长征精神,就是把全国人民和中华民族的根本利益看得高于一切,坚定革命的理想和信念,坚信正义事业必然胜利的精神;就是为了救国救民,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切牺牲的精神;就是坚持独立自主、实事求是,一切从实际出发的精神;就是顾全大局、严守纪律、紧密团结的精神;就是紧紧依靠人民群众,同人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗的精神。

(节选自习近平《在纪念红军长征胜利80周年大会上的讲话》)

THE HEADLINE

13 拓展延伸

PART

十六字令三首

毛泽东

山,快马加鞭未下鞍。

惊回首,离天三尺三。

山,倒海翻江卷巨澜。

奔腾急,万马战犹酣。

山,刺破青天锷未残。

天欲堕,赖以拄其间。

这首《十六字令三首》,描写了长征路上红军征服高山的英雄气概。其中第一首是毛泽东翻越老山界,登上老山界主峰猫儿山的山顶时写下的。

THE HEADLINE

13 拓展延伸

PART

七律·长征

毛泽东

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

THE HEADLINE

14 课后习题

PART

1.下列对课文内容理解不正确的一项是( )A.文中第二段两次提到“停下来”表现山路难走,也为下文写山势陡峭蓄势,留下悬念,吸引读者。B.文章以正面描写与侧面烘托相结合的方式,极力刻画了雷公岩的陡峭。C.文中描写红军吃饭用“抢了一碗就吃”,形象地表现了红军战士此时非常的饥饿。D.《老山界》一文采用顺叙的方法,按时间变化和地点转换安排的文章层次。

答案:C

C.有误。文中描写红军吃饭用“抢了一碗就吃”,主要是为了表现红军战士为完成爬山任务而抓紧时间吃饭的场景。故选C。

THE HEADLINE

14 课后习题

PART

2.下列各组词语中书写和加点字的注音,都正确的一项是( )A.瑶山 苛(kē)捐杂税 惊惶 悬涯峭(qiào)壁B.奔弛 欺侮(wǔ)百姓 缀着 咀嚼(jiáo)桑叶C.督促 山泉呜咽(yè) 澎湃 山峰矗(chù)立D.军阀 酣(hān)然入梦 攀谈 山路顷(qīng)斜

答案: C

【解析】A项,“涯”应为“崖”;B项,“弛”应为“驰”,“嚼”应读jué;D项,“顷”应为“倾”。

THE HEADLINE

14 课后习题

PART

3.根据下列意思写出相应的词语。①形容波涛互相撞击。________②极陡峭不能攀援的山崖。________③罕见的美好景象。________④甜美、畅快地入睡。________

答案:①澎湃;②绝壁;③奇观;④酣然

THE HEADLINE

14 课后习题

PART

4.“这真是我生平没见过的奇观”中的“奇观”指什么?表达了作者什么心情?

答案:“奇观”指的是“火把排成许多‘之’字形,一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星”。表达了作者英勇豪迈的英雄气概和在艰难征程中的昂扬斗志。

THE HEADLINE

14 课后习题

PART

5.有人说13—17段与中心无关,特别是”哈哈地笑起来”的用词损害了红军战士的光辉形象,所以应该删去。你怎么看?请简述之。

答案:不应该删去。这几段是对红军战士的神态及语言的描写,“浑身紧张”侧面突出了山的“陡”,表现了红军战士不畏艰险的革命意志;“哈哈地笑”等语言描写体现了红军战士的革命乐观主义精神,有利于突出中心。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

第6课 老山界

陆定一

CONTRACTED WIND POWERPOINT TEMPLATE DESIGNS CONTRACTED WIND POWERPOINT TEMPLATE DESIGNS CONTRACTED WIND POWERPOINT TEMPLATE DESIGNS CONTRACTED WIND POWERPOINT TEMPLATE DESIGNS

THE HEADLINE

新课导入

长征是人类历史上的伟大奇迹,中央红军共进行了600余次战役战斗,攻占700多座县城,红军牺牲了营以上干部多达430余人,平均年龄不到30岁,共击溃国民党军数百个团,期间共经过14个省,翻越18座大山,跨过24条大河,走过荒草地,翻过雪山,行程约二万五千里,红一方面军于1935年10月到达陕北革命根据地,与陕北红军胜利会师。1936年10月,红二、四方面军到达甘肃会宁地区,同红一方面军会师。红军三大主力会师,标志着万里长征的胜利结束。

THE HEADLINE

01 链接作者

PART

陆定一

1906.6.9-1996.5.9

江苏无锡人,无产阶级革命家。1925年,陆定一加入中国共产党。1926年毕业于上海交通大学,1927年起他任共青团中央宣传部部长、共青团驻少共国际代表。1934年10月参加长征,在红军第一方面军“红章”纵队政治宣传部工作,后任红军总政治部宣传部长。他长期负责党的宣传和文教工作,为建设和发展我党的政治宣传工作做出了巨大贡献。代表作品有《金色的鱼钩》《老山界》《怀念人民的好总理——周恩来同志》《模范党员,一门忠烈》等。建国后,历任中共中央宣传部部长、国务院副总理、中央书记处书记等,著作编为《陆定一文集》。

THE HEADLINE

02 文章写作背景

PART

中央红军长征,从1934年10月开始,到1935年10月结束,是为了突破国民党的“围剿”,争取北上抗日而进行的战略大转移。

1934年12月,红军强渡湘江后进入越城岭山区,国民党判断出红军北去湘西的意图,于是在红军前进的道路上构筑封锁线,打算阻拦红军北上。在毛泽东的倡议下,红军暂时改变了去湘西的计划,决定西进,为此需要翻越老山界:一是因为它是红军去湘西的必经之路;二是因为当时形势紧急,没有更多的时间绕行;三是因为翻越老山界是国民党始料未及的。老一辈无产阶级革命家陆定一同志写下著名的革命回忆录《老山界》一文,使“老山界”这个地名传遍了神州大地。

THE HEADLINE

02 文章写作背景

PART

老山界,在地图上名为越城岭,在广西兴安华江瑶族乡,又称瑶山,是五岭之一,越城岭的中段分支,呈西南—东北走向,长21公里,宽6公里,方圆126平方公里。其主峰猫儿山,海拔2141.5米,为华南第一高峰,素有“五岭极顶,华南之颠”之美誉。向上看,耸立于云端之中;向下望,简直是绝壁悬崖。1934年,红军长征途经这里,翻越的第一座高山就是老山界,由此而举世闻名。

THE HEADLINE

03 读准生字词

PART

xiē

guàn

攀谈( ) 峭壁( ) 骨碌( )

呜咽( ) 督促( ) 咀嚼( )

瑶民( ) 惊惶( ) 欺侮( )

矗立( ) 蜷缩( ) 苛捐杂税( )

酣然入梦( ) 歇歇脚( ) 呜咽( )

灌输( ) 落( )下 不可捉摸( )

伫立( )

pān

qiào

gū lu

wǔ

jǔ jué

yè

dū

yáo

huáng

chù

kē

quán

hān

yè

là

zhuō mō

zhù

THE HEADLINE

03 读准生字词

PART

( jué )咀嚼

( jiáo )细嚼慢咽

( jiào )倒嚼

嚼

( yè )呜咽

( yān )咽喉

( yàn )吞咽

咽

( sù )宿营地

( xiǔ )三天两宿

( xiù )星宿

宿

坊

( fāng )坊间

( fáng )作坊

多音字

THE HEADLINE

03 读准生字词

PART

形近字

缀(zhuì)点缀

啜(chuò)啜泣

辍(chuò)辍学

惶(háng)惊惶

徨(háng)彷徨

隍(háng)城隍

搀(chān)搀扶

馋(chán)馋嘴

谗(chán)谗言

壁( bì )绝壁

璧( bì )璧玉

THE HEADLINE

04 准确理解词义

PART

惊惶:惊慌

攀谈:闲谈

矗立:高耸地立着。

细切:形容声音细微急促。

澎湃:形容波浪互相撞击。

索性:表示直截了当;干脆。

灌输:输送(思想、知识等)。

酣然入梦:畅快地入睡

苛捐杂税:指繁重的捐税。捐,赋税。

欺侮:欺凌侮辱。

呜咽:(流水、丝竹等)发出凄切的声音。

奇观:雄伟美丽而又罕见的景象或出奇少见的事情。

鼓动:用语言、文字等激发人们的情绪,使他们行动起来。

THE HEADLINE

07 朗读全文,疏通文意

PART

文章按时间顺序,分为三个部分来记叙红军翻越老山界的经过。

第一部分(1):概括介绍老山界,点明它的地理位置和山高,摆出困难。

第二部分(2-32):翻越老山界的经过。

第三部分(33):简写作者的感受。

1.理清文章层次结构。

第二部分可分为两个层次

第一层:(2-10)山脚访瑶家。

第二层:(11-32)红军翻越老山界。主要内容:在“之”字拐的路上;山腰露宿;攀登雷公岩;继续登山,到达山顶;山顶所思。

听读课文,感知全文

THE HEADLINE

07 感知全文,理清文章思路

PART

3. 用一句话概括课文内容。

红军成功翻越老山界。

2.本文是按照什么顺序来组织材料的?

作者按照时间变化和地点转移的顺序安排文章层次,并用过渡衔接、伏笔照应,使得文章脉络清晰,结构严密紧凑。

THE HEADLINE

07 感知全文,理清文章思路

PART

4.本文是以什么为顺序安排内容的?

半夜露宿

时间 地点 活动

第 一 天 下午

天黑

夜里

半夜

第 二 天 黎明以后

下午

瑶民家

攀谈,宣传红军政策,使瑶民理解了红军。

山脚下

准备爬山

半山腰

夜行军

山路上

雷公岩

翻越雷公岩

山顶

任务完成,征服老山界

半夜露宿

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

1.我们了解了红军翻越老山界的经过,知道了老山界是一座难翻的山,其“难”表现在哪些方面呢?

困难一:行路难;

困难二:睡觉难;

困难三:吃饭难;

困难四:处境难。

悬崖峭壁、山高路险。

路窄石硬、寒气逼人

粮食短缺、肚子饥饿。

伤病员多、敌人追击。

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

2.红军战士如何面对这些苦难的?这些表现了什么精神?

“不要掉队呀!”

“不要落后做乌龟呀!”

“我们顶着天啦!”

大家听了,哈哈地笑起来。

打趣逗笑,奋勇登山

在这样艰苦的环境中,大家还能笑出来,表现了红军战士顽强不屈的斗志和乐观向上的精神。

酣然入梦,观赏夜景

但这是没有办法的,只得裹一条毯子,横着心躺下去。因为实在太疲倦,一会儿就酣然入梦了。

把毯子卷得更紧些,把身子蜷起来,还是睡不着。天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!

“缀”字在这里指装饰,生动传神而又有立体感,好像人工装点在上面似的,突出了夜之深、景之美,表现了作者的乐观主义精神和感受自然景色的丰富情感。

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

瑶民原来受反动军阀的欺压,对反动军阀怕透了,听说部队过境,以为是反动军阀,因此男人躲藏起来。

“按照习惯”说明,反动军阀欺压百姓是常有的事情。

3.红军翻阅越老山界之初,遇到一个瑶民大嫂,她的丈夫为什么躲藏起来,“按照习惯”说明了什么?

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

她看到红军,先是非常“惊惶”;经过攀谈,她渐渐了解了红军;当红军战士讲到她的苦难时,她不由“哭”了。当红军送她粮食,她“欢喜”的接受了。

变化的原因:一是红军的宣传,使她知道了红军是穷人的队伍而不是欺压百姓的军阀;二是红军战士对穷苦百姓的关心和帮助使她感动。

4. 瑶民大嫂思想感情经历了怎样的变化过程?为什么有这样的变化?

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

说明红军不但是战斗队伍,也是宣传队、播种机、是为人民谋福利的军队,侧面说明了红军长征是为了改变人民受苦受难的命运,从而丰富了文章中心主旨。

5. 本文是写红军翻越老山界的,为什么要用这么多篇幅写瑶民大嫂呢?

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

6.文章开篇为什么要写“三十里高的瑶山”?

内容上:作者开篇介绍了老山界的高度和名称,说明老山界山势高峻,暗示翻越艰难。

结构上:为下文红军的不怕困难翻越老山界作了铺垫。

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

7.第12段描写了红军夜晚爬山的“奇观”,第18段为什么还要继续描写红军爬山的景象?删去第18段的描写行不行?

不行。这段描写是对前段夜景的补充,它通过作者的动作和感受(“一步一步地上去”“向上看……向下……”)进一步写出了山势的险峻陡峭,写活了红军夜晚攀登老山界时壮丽宏伟的景象,表现了红军战胜困难的信心和决心。

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

8.找出文中翻越老山界过程中景物描写部分,说说这么写有什么好处。

满天都是星光,火把也亮起来了。从山脚向上望,只见火把排成许多“之”字形,一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星。这真是我生平没见过的奇观。

既说明山路的曲折和陡峭,又说明有成千上万的红军战士在攀登。“奇观”本来是指自然界奇特罕见的景观或景象,这里通过这一景象的奇特罕见,表现出红军队伍的宏伟气势,颂扬了红军坚强的革命意志和乐观主义精神。

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

红军战士在极端困难与危险的情况下夜宿半山腰,仍能发现和欣赏夜色的美好,表现了红军战士处困不悲、处险不惊的大无畏精神和乐观豁达的品质。

9.夜宿半山腰时很艰苦,但作者描写的夜景却很美,这样写景有什么作用?

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

10.下面这段句子描绘的声音有什么特点?这样写有什么作用?

“像春蚕在咀嚼桑叶”写连续不断的细微声音,比喻战士们轻细的话语声,说明战士们被冻醒的次数非常多。

“像野马在平原上奔驰”运用比喻的修辞手法,描写半夜山风之大,同时暗示了寒风刺骨。

“像山泉在呜咽”运用拟人的修辞手法,既写出了山泉的时断时续,又暗指山势崎岖。

“像波涛在澎湃”运用比喻的修辞手法,写林木被风刮动的声音。

这些声音的特点:远、近、大、细;人声和大自然的声音交织在一起,烘托出夜色之深,夜景之美,透露出勃勃生机,洋溢着红军战士的革命乐观主义精神。

耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

11.攀越雷公岩时,作者记述了红军战士相互鼓励、相互帮助的场景,为什么要写医务队的情况?

带着伤员的医务人员翻越老山界更需要勇气和毅力,因为他们在行军中有着慰问、帮助、看护伤员病员和自己翻山的多重任务,更何况他们中的很多人是女性。因此,这种勇敢就更让战士们钦佩。医务人员是整支队伍的一个写照,写医务队的情况就表现了整支队伍的精神面貌。

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

12.课文前面讲述老山界如何之险,为何在下山的时候作者还有心情欣赏周围的景色

作者以生动的景物描写,把红军战士高昂的斗志、豪迈的胸怀、畅快的心情表现得淋漓尽致,赞颂了他们顽强不屈的斗志和革命乐观的情绪,从而表现了他们的精神面貌。

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

13.作者在文章中细致地描写了翻越老山界的艰难,可是在最后一段,作者又说“老山界的困难,比起这些地方来,还是小得很”,这样写有什么作用?

课文最后说翻越老山界的困难“还是小得很”,是与整个长征中遇到的困难比较而言的,更加突出地表现了红军不怕困难、艰苦奋斗的坚强意志和长征胜利的来之不易。

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

景色明朗、清新。

表达了克服困难后的愉快,表现战士们欢畅、轻松的心情,集中展现了一种前景光明的意境。

14.最后一次描写的景物是下山途中所见,景物的特点是什么?表达了作者怎样的心情?

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

15.文章的开头、结尾与翻越老山界有关系吗?

开头:

结尾:

对翻越老山界的起始做简要介绍,开篇点题;

指出老山界是红军“长征中所过的第一座难走的山”,总结全文,照应开头。

THE HEADLINE

08 细读课文,深入探究

PART

16. 为了体现红军的乐观,作者从行动、语言、场面、景物方面进行了描写,具体表现在哪些地方?

①高昂的斗志,豪言的壮语:“不要掉队呀!”“不要落后做乌龟呀!”“我们顶着天啦!”

②渺视敌人:“远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日的战线上去显显身手呢?”(“叹息”一词,拟人化地讽刺了围追红军的反动军队,又用了反问的手法想象出敌军士兵无可奈何、厌恶内战的情绪,进一步衬托出红军北上抗战,不怕远征难的革命豪情。)

③畅快的心情,赏夜景“之”字形火把和夜空。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

1.赏析以下句子。

满天都是星光,火把也亮起来了。从山脚向上望,只见火把排成许多“之”字形,一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星。这真是我生平没见过的奇观。

“奇观”本来是指自然界奇特罕见的景观或景象,这里指人、夜色、高山组成的雄奇美丽的罕见景象。

“之”字形说明山路曲折,迂回;火把与星光连接,写山势之高,表现了老山界的险峻;

“许多”一词,既说明山路的曲折和陡峭,又说明有成千上万的红军战士在攀登。人、夜色、高山交织在一起,组成了瑰丽、壮观的景象,表现红军队伍的宏伟气势并颂扬了红军坚强的革命意志和乐观主义的精神。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

2.赏析以下句子。

在“之”字拐的路上一步一步地上去。向上看,火把在头顶上一点点排到天空;向下看,简直是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下。

从上下两个角度写火把不同的样子,细致生动的描写突出了红军翻越老山界之难。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

3.赏析以下句子。

果然陡极了,几乎是九十度的垂直的石梯,只有一尺多宽;旁边就是悬崖,虽然不很深,但也够怕人的。

详细地描写了雷公岩的陡峭程度,看上去就那么吓人,更别提攀登了。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

4.赏析句子。

有几匹曾经从崖上跌下来,脚骨都断了。

通过写马摔下悬崖后脚骨断裂,从侧面表现出雷公岩的陡峭。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

5.赏析下面语段。

就在这里睡觉 怎么行呢 下去到竹林里睡是不可能的。但就在路上睡吗 路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨碌下去了吗 而且路上的石头又非常不平,睡一晚准会疼死人。

……半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着颤。

路窄石硬,寒气逼人,睡觉难。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

6.赏析句子。

昨天的晚饭,今天的早饭,都没吃饱。……肚子很饿,气力不够。

粮食短缺,肚子饥饿,吃饭难。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

7.赏析语句。

医务人员真是辛苦,因为山陡,伤员病员都下了担架走,旁边需要有人搀扶着。……机关枪声很密,大概是在我们昨天出发的地方,五、八军团正跟敌人开火。

条件艰苦,处境困难。敌人追击,枪声密集。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

8.赏析句子。

“不要掉队呀!”“不要落后做乌龟呀!”“我们顶着天啦!”大家听了,哈哈地笑起来。

打趣逗笑,奋勇登山。在这样艰苦的环境中,大家还能笑出来,表现了红军战士顽强不屈的斗志和乐观向上的精神。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

不矛盾。这是反衬手法,人们常说“此时无声胜有声”,但有时“无声”还须“有声”来衬托。文段以“耳朵里有不可捉摸的声响”衬托午夜的寂静,生动具体地将个人的深切感受细致入微地描绘了出来,使读者也情不自禁地调动感觉器官去感受,从而体会到了当时万籁俱寂的情景,收到了“以声衬静静更静”的艺术表达效果。

9.文中描写声音的句子,说了“寂静”,却又说“有不可捉摸的声响”,这样写是否矛盾 请说明理由。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

10.作者交代战士们是“横着心躺下去”,但又说“一会儿就酣然入睡了”,二者是否矛盾?为什么?

不矛盾。

“横着心”有“下决心,不顾一切”之意,回应了上文对夜宿峭壁高、险、陡环境的描写,既表现了战士们不怕困难、不怕死的英雄气概,又体现了红军严明的组织纪律性 。

“一会儿就酣然入睡了”既说明战士们太疲劳了,又表现了他们置生死于度外、从容镇定、坦然的襟怀。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

11.“肚子很饿,气力不够,但是必须鼓着勇气前进。“能否将“鼓”换成“凭”,为什么?

不能换。因为“鼓”字含有战胜自身某种弱点(文中指“肚子很饿,气力不够”),从而迎战艰难险阻的意思,表现了红军坚毅、顽强和无畏的精神。如果把“鼓”换成“凭”,就缺乏这种表现力。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

12.赏析句子。

山下有人送饭上来,不管三七二十一,抢了一碗就吃。

“抢”是一个中性词,这里有抢先、争先的意思,用在红军身上是为了说明吃饭的迅速,“抢”字形象地表现了红军战士为了爬山任务而抓紧时间吃饭的情形。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

13.赏析句子。

医务人员中的女同志英勇得很,她们还是处处在慰问和帮助伤员病员,一点也不知道疲倦。回头向来路望去,那些小山都成了“矮子”。

写医务人员的辛苦和英勇,表现出红军团结互助的精神。

运用比喻的修辞手法,把小山比作“矮子”,表面上写的是站在山顶上向下看时山显得很小的样子,实际上表现的是战士们对困难的蔑视和战胜困难后轻松愉快的心情。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

14. 第22节景物描写前几句用了什么修辞手法?分别起什么作用?写出了作者怎样的感受?

运用了比喻,把“星星”比作“宝石”,生动形象写出了星星的明亮、闪烁和星空的灿烂美丽;

把“山峰”比喻成“巨人”,写出高大和气势;

把“山谷”比喻成“井”,写出了四面环山的地形特点。

寒气逼人、刺入肌骨,浑身打颤,而红军战士却能平心静气地欣赏眼前景,细听耳边声,可见红军战士的镇定与豪迈,这是革命英雄主义和革命乐观主义形象的刻画。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

15.第22节景物描写哪些词语极富表现力?请找出来并加以分析。

把毯子卷得更紧些,把身子蜷起来,还是睡不着。天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。上边和下边有几堆火没有熄;冻醒了的同志们围着火堆小声地谈着话。

“缀”字在这里指装饰,生动传神而又有立体感,好像人工装点在上面似的,突出了夜之深、景之美,表现了作者的乐观主义精神和感受自然景色的丰富情感。

“矗立” 形象地说明困难像拦路虎阻挡在面前,但是直立、高耸的老山界阻挡不了红军北上抗日的决心,也改变不了他们长征必胜的信念。

用巨人矗立比喻眼前的山峰,用一口井比喻山谷,既突出了山势的险峻和连绵,又暗示了红军的艰难处境。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

16.下面句子用了哪些修辞手法?有何作用?

“极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。”

作者连用四个比喻,以排比的句式,从听觉的角度,从距离、轻重和感觉来写声音,以动写静,写红军战士在极端困难与危险的情况下夜宿半山腰,仍能发现和欣赏夜色的美好,表现了红军战士处困不悲、处险不惊的大无畏精神和乐观豁达的品质。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

17.“极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,”是否矛盾 谈谈你是否有过这种感觉。

不矛盾。在深山里,在极静的时候,在半醒半睡之中,确实使人有这种感觉。有的声音,分明来自远处,分明很细切,可是由于静,听起来仿佛近在咫尺,而且响亮洪大;有的声音,分明来自近处,分明很洪亮,可是由于山峰重叠,反响回荡,愈传愈远,愈变愈细。而且睡觉呼吸声、风声、水声、林木呼啸声等等,混杂一起,变化万端,引起人们的种种联想。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

18.赏析句子。

“机关枪身很密,大概是在我们昨天出发的地方,五、八军团正跟敌人开火。远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日的战线上去显显身手呢”

这句话运用了拟人的修辞手法。既表达了对反动派在民族危亡关头将枪口对准红军的反动行径的嘲讽,也为敌军中部分士兵想抗日而身不由己的无奈感到惋惜,进一步衬托出红军北上抗战,不怕远征难的革命豪情。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

19.“难翻的老山界被我们这样笨重的队伍战胜了。”(如何理解“笨重”的意思?)

“笨重”一词表明翻越老山界的红军部队不是轻装行军,队伍里有伤员、病员以及马匹、装备等,由此更突出了红军的坚强意志和英勇精神。

THE HEADLINE

09 品味语言

PART

20.“我们生怕有人拆下来当火把点,就写了几条标语,用米汤贴在外面显眼的地方。”联系语境,品析句中“生怕 ”和“显眼”两词的表达效果。

“生怕”是“很怕”的意思,“显眼”是“明显而容易被看到,以引人注目”的意思,用这两个词,强调我们的部队纪律严明,严禁拆瑶民的篱笆做火把,充分表现了红军对瑶民利益的关切和保护。

THE HEADLINE

10 写法探究

PART

1.这篇课文属于哪种叙述方式 这样的叙述方式有什么好处

顺叙。好处:层次清晰,叙事描写合情合理,前后照应,扣人心弦,有着强烈的艺术感染力。

四种记叙顺序的作用

(1)顺叙的作用:使人物、事件的叙述有头有尾、脉络清楚,有较强的时空层次性。

(2)倒叙的作用:使文章曲折有致,造成悬念,引人入胜;增加叙事波澜;使文章结构富于变化,避免平铺直叙;增强文章的可读性和感染力。

(3)插叙的作用:帮助展开主要事件,或推动故事情节发展,或对主要人物的身份作简要介绍,或诠释某一细节;使文章波澜起伏,增大了文章容量,增强了可读性。

(4)补叙的作用:补充交代前文的相关情节,使文章更严密,人物形象更丰满,中心更突出。

THE HEADLINE

10 写法探究

PART

2.本文按照时间变化和地点转移展开叙述有何好处?

①使文章脉络清楚;

②使文中的叙事和描写都合情合理;

③按时间顺序先设置悬念后作解释,产生扣人心弦的效果。

THE HEADLINE

11 板书设计

PART

老山界

翻山以后

不怕困难

意志顽强

革命乐观

主义精神

走路难:悬崖峭壁 山高路险

吃饭难:粮食短缺 肚子饥饿

睡觉难:路窄石硬 寒气逼人

处境难:伤病员多 敌人追击

决定翻山

翻山经过

老山界:开篇点题

困难小得很-呼应开头,升华主旨

THE HEADLINE

12 课文主旨

PART

作者用形象生动的语言真实地叙述了红军翻越老山界的全过程,这是红军长征中走过的第一座难走的山,表现了在中国共产党领导下的工农红军不怕困难、艰苦奋斗的坚强意志和革命乐观主义精神。

THE HEADLINE

13 拓展延伸

PART

长征精神的内涵

伟大长征精神,就是把全国人民和中华民族的根本利益看得高于一切,坚定革命的理想和信念,坚信正义事业必然胜利的精神;就是为了救国救民,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切牺牲的精神;就是坚持独立自主、实事求是,一切从实际出发的精神;就是顾全大局、严守纪律、紧密团结的精神;就是紧紧依靠人民群众,同人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗的精神。

(节选自习近平《在纪念红军长征胜利80周年大会上的讲话》)

THE HEADLINE

13 拓展延伸

PART

十六字令三首

毛泽东

山,快马加鞭未下鞍。

惊回首,离天三尺三。

山,倒海翻江卷巨澜。

奔腾急,万马战犹酣。

山,刺破青天锷未残。

天欲堕,赖以拄其间。

这首《十六字令三首》,描写了长征路上红军征服高山的英雄气概。其中第一首是毛泽东翻越老山界,登上老山界主峰猫儿山的山顶时写下的。

THE HEADLINE

13 拓展延伸

PART

七律·长征

毛泽东

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

THE HEADLINE

14 课后习题

PART

1.下列对课文内容理解不正确的一项是( )A.文中第二段两次提到“停下来”表现山路难走,也为下文写山势陡峭蓄势,留下悬念,吸引读者。B.文章以正面描写与侧面烘托相结合的方式,极力刻画了雷公岩的陡峭。C.文中描写红军吃饭用“抢了一碗就吃”,形象地表现了红军战士此时非常的饥饿。D.《老山界》一文采用顺叙的方法,按时间变化和地点转换安排的文章层次。

答案:C

C.有误。文中描写红军吃饭用“抢了一碗就吃”,主要是为了表现红军战士为完成爬山任务而抓紧时间吃饭的场景。故选C。

THE HEADLINE

14 课后习题

PART

2.下列各组词语中书写和加点字的注音,都正确的一项是( )A.瑶山 苛(kē)捐杂税 惊惶 悬涯峭(qiào)壁B.奔弛 欺侮(wǔ)百姓 缀着 咀嚼(jiáo)桑叶C.督促 山泉呜咽(yè) 澎湃 山峰矗(chù)立D.军阀 酣(hān)然入梦 攀谈 山路顷(qīng)斜

答案: C

【解析】A项,“涯”应为“崖”;B项,“弛”应为“驰”,“嚼”应读jué;D项,“顷”应为“倾”。

THE HEADLINE

14 课后习题

PART

3.根据下列意思写出相应的词语。①形容波涛互相撞击。________②极陡峭不能攀援的山崖。________③罕见的美好景象。________④甜美、畅快地入睡。________

答案:①澎湃;②绝壁;③奇观;④酣然

THE HEADLINE

14 课后习题

PART

4.“这真是我生平没见过的奇观”中的“奇观”指什么?表达了作者什么心情?

答案:“奇观”指的是“火把排成许多‘之’字形,一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星”。表达了作者英勇豪迈的英雄气概和在艰难征程中的昂扬斗志。

THE HEADLINE

14 课后习题

PART

5.有人说13—17段与中心无关,特别是”哈哈地笑起来”的用词损害了红军战士的光辉形象,所以应该删去。你怎么看?请简述之。

答案:不应该删去。这几段是对红军战士的神态及语言的描写,“浑身紧张”侧面突出了山的“陡”,表现了红军战士不畏艰险的革命意志;“哈哈地笑”等语言描写体现了红军战士的革命乐观主义精神,有利于突出中心。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读