第17课《短文两篇——爱莲说》课件(共17张PPT)

文档属性

| 名称 | 第17课《短文两篇——爱莲说》课件(共17张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-14 16:21:27 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

爱莲说

周敦颐

周敦颐(1017—1073),字 ,晚号 ,谥号元公, (朝代)著名哲学家,学术界公认的理学派开山鼻祖,“两汉而下,儒学几至大坏。千有余载,至宋中叶,周敦颐出于舂陵,乃得圣贤不传之学,作《太极图说》《通书》,推明阴阳五行之理,明于天而性于人者,了若指掌”。《宋史·道学传》将其创立的理学提到了极高的地位。

茂叔

濂溪先生

北宋

走进作者

“说”是一种议论文的文体,可以直接说明事物或论述道理,也可以借人借事或借物的记载来论述道理。

这篇“说”,是作者在南康郡任职时写的。任职期间,他曾亲自率领属下开辟一块池塘种莲,名曰“爱莲池”。夏秋之际,莲花盛开,作者凭栏放目,触景生情,写下了本文。

爱莲说,也就是说说喜好莲花的问题。

解“说”

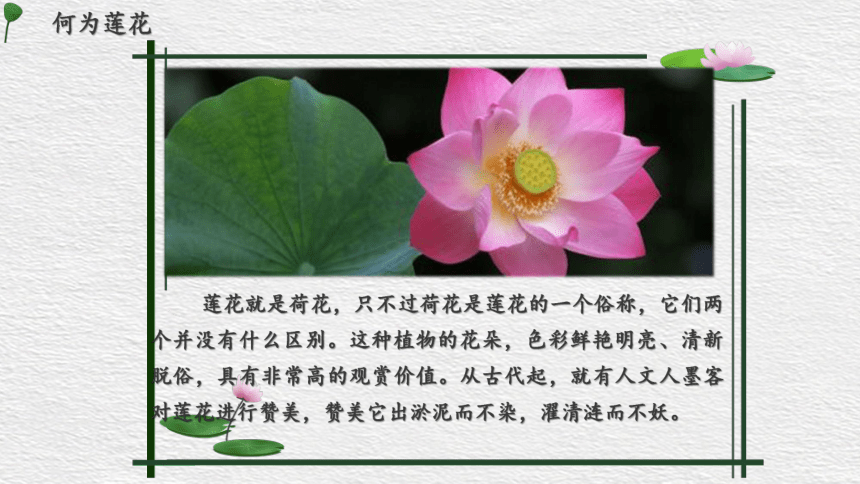

何为莲花

莲花就是荷花,只不过荷花是莲花的一个俗称,它们两个并没有什么区别。这种植物的花朵,色彩鲜艳明亮、清新脱俗,具有非常高的观赏价值。从古代起,就有人文人墨客对莲花进行赞美,赞美它出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

赏莲

原文

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人 牡丹之爱,宜乎众矣。

周敦颐( )

甚蕃( )

淤泥( )

濯清涟( )( )

亵玩( )

噫( )

鲜有闻( )

识字

(1)可爱者甚蕃:

(2)出淤泥而不染:

(3)濯清涟而不妖:

(4)可远观而不可亵玩焉:

(5)花之隐逸者也:

(6)花之君子者也:

(7)宜乎众矣:

描写角度 课文原句 赋予的品格

生长环境

体态、香气

风度

出淤泥而不染,濯清涟而不妖

中通外直,不蔓不枝,香远益清

亭亭净植,可远观而不可亵玩焉

识文

请用自己的话概括文中描绘莲的语句所代表的可贵品质。

莲花代表的高贵品质:

“不染”—质朴,洁身自好;

“不妖”—高洁;

“中通外直”“不蔓不枝”“亭亭净植”—胸怀豁达,品行无邪;

“香远益清”—美德广布四方;“不可亵玩”—威严庄重,不可亵渎。

作者分别用“菊”和“牡丹”来做正衬和反衬(映衬手法),表达自己洁身自好、不慕名利的生活态度,含蓄地表达了文章的主旨。

探问

作者描写莲花,为什么要先写陶渊明爱菊,世人爱牡丹 这样写有什么作用

菊花

菊花冬季开花,不畏严寒,傲霜斗雪,品格高洁。菊花又是花中的隐士,不愿与世俗同流合污,超凡脱俗,这符合陶渊明的处世态度。

牡丹

牡丹雍容华贵,历来人们把它当成富贵的象征。“世人盛爱牡丹”说明人贪慕富贵,追名逐利。这种世风,这种人生态度是作者否定的。因此牡丹是本文的反面形象,作者写牡丹实际上是从反面衬托莲的君子形象。

为什么人们对花的爱好不同呢 两个“独”字,有什么作用

喜爱不同的花,表明人们不同的思想感情和气节。第一个“独”字,体现了陶渊明不与世俗同流合污的气节;第二个“独”字,既表现了作者不与世俗同流合污的气节,又表明了自己不同于陶渊明的生活态度。(出世-入世)

托物言志,作者借赞美莲的高尚品质来说明自己洁身自爱、不慕名利的品格。

作者是通过什么方法来表达自己志趣的呢?

人们爱莲,因为它有很多价值。在观赏价值、实用价值、精神价值中,你更看中它的哪种价值 请谈谈你的看法。

示例:我更看中莲的精神价值,莲是圣洁的代表,更是佛教中神圣洁净的象征。莲出尘脱俗,清洁无瑕,“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,把莲花喻为君子,给人以圣洁的形象。

思文

爱莲说

周敦颐

周敦颐(1017—1073),字 ,晚号 ,谥号元公, (朝代)著名哲学家,学术界公认的理学派开山鼻祖,“两汉而下,儒学几至大坏。千有余载,至宋中叶,周敦颐出于舂陵,乃得圣贤不传之学,作《太极图说》《通书》,推明阴阳五行之理,明于天而性于人者,了若指掌”。《宋史·道学传》将其创立的理学提到了极高的地位。

茂叔

濂溪先生

北宋

走进作者

“说”是一种议论文的文体,可以直接说明事物或论述道理,也可以借人借事或借物的记载来论述道理。

这篇“说”,是作者在南康郡任职时写的。任职期间,他曾亲自率领属下开辟一块池塘种莲,名曰“爱莲池”。夏秋之际,莲花盛开,作者凭栏放目,触景生情,写下了本文。

爱莲说,也就是说说喜好莲花的问题。

解“说”

何为莲花

莲花就是荷花,只不过荷花是莲花的一个俗称,它们两个并没有什么区别。这种植物的花朵,色彩鲜艳明亮、清新脱俗,具有非常高的观赏价值。从古代起,就有人文人墨客对莲花进行赞美,赞美它出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

赏莲

原文

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人 牡丹之爱,宜乎众矣。

周敦颐( )

甚蕃( )

淤泥( )

濯清涟( )( )

亵玩( )

噫( )

鲜有闻( )

识字

(1)可爱者甚蕃:

(2)出淤泥而不染:

(3)濯清涟而不妖:

(4)可远观而不可亵玩焉:

(5)花之隐逸者也:

(6)花之君子者也:

(7)宜乎众矣:

描写角度 课文原句 赋予的品格

生长环境

体态、香气

风度

出淤泥而不染,濯清涟而不妖

中通外直,不蔓不枝,香远益清

亭亭净植,可远观而不可亵玩焉

识文

请用自己的话概括文中描绘莲的语句所代表的可贵品质。

莲花代表的高贵品质:

“不染”—质朴,洁身自好;

“不妖”—高洁;

“中通外直”“不蔓不枝”“亭亭净植”—胸怀豁达,品行无邪;

“香远益清”—美德广布四方;“不可亵玩”—威严庄重,不可亵渎。

作者分别用“菊”和“牡丹”来做正衬和反衬(映衬手法),表达自己洁身自好、不慕名利的生活态度,含蓄地表达了文章的主旨。

探问

作者描写莲花,为什么要先写陶渊明爱菊,世人爱牡丹 这样写有什么作用

菊花

菊花冬季开花,不畏严寒,傲霜斗雪,品格高洁。菊花又是花中的隐士,不愿与世俗同流合污,超凡脱俗,这符合陶渊明的处世态度。

牡丹

牡丹雍容华贵,历来人们把它当成富贵的象征。“世人盛爱牡丹”说明人贪慕富贵,追名逐利。这种世风,这种人生态度是作者否定的。因此牡丹是本文的反面形象,作者写牡丹实际上是从反面衬托莲的君子形象。

为什么人们对花的爱好不同呢 两个“独”字,有什么作用

喜爱不同的花,表明人们不同的思想感情和气节。第一个“独”字,体现了陶渊明不与世俗同流合污的气节;第二个“独”字,既表现了作者不与世俗同流合污的气节,又表明了自己不同于陶渊明的生活态度。(出世-入世)

托物言志,作者借赞美莲的高尚品质来说明自己洁身自爱、不慕名利的品格。

作者是通过什么方法来表达自己志趣的呢?

人们爱莲,因为它有很多价值。在观赏价值、实用价值、精神价值中,你更看中它的哪种价值 请谈谈你的看法。

示例:我更看中莲的精神价值,莲是圣洁的代表,更是佛教中神圣洁净的象征。莲出尘脱俗,清洁无瑕,“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,把莲花喻为君子,给人以圣洁的形象。

思文

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读