第10课《阿长与山海经》课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课《阿长与山海经》课件(共21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-14 16:22:29 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

阿长

《山

鲁迅

与

海经》

作者简介

鲁迅,原名周樟寿,后改为周树人,字豫才,浙江绍兴人。伟大的无产阶级文学家、革命家、思想家,中国现代文学的奠基人第一篇白话小说《狂人日记》。小说集《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》、散文集《朝花夕拾》、散文诗集《野草》、杂文集《坟》、《二心集》等。

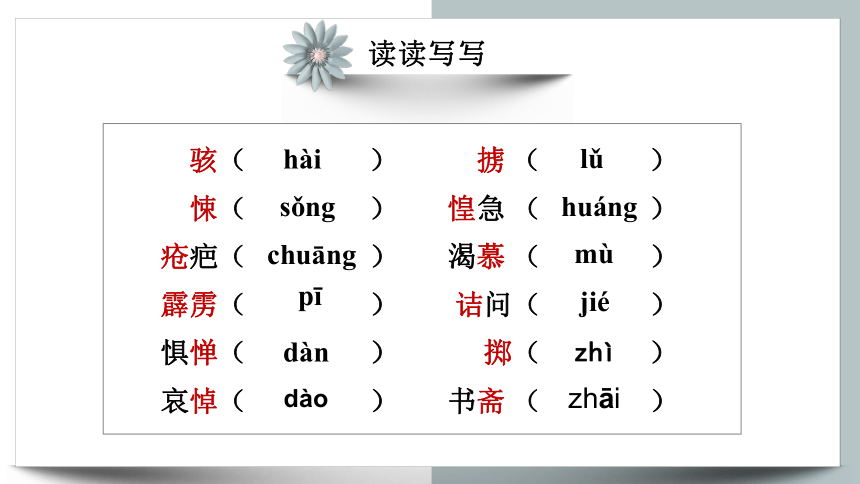

读读写写

骇( ) 掳 ( )

悚( ) 惶急 ( )

疮疤( ) 渴慕 ( )

霹雳( ) 诘问( )

惧惮( ) 掷( )

哀悼( ) 书斋 ( )

hài

sǒng

chuāng

pī

dàn

dào

lǔ

huáng

mù

jié

zhì

zhāi

《山海经》

《山海经》是中国一部记述古代志怪的古籍,内容主要包括山川、地理、药物、祭祀、巫医等民间传说中的地理知识。

该书保存了不少脍炙人口的远古神话传说和寓言故事(夸父逐日、精卫填海等),它还具有非凡的文献价值,对中国古代地理、文化、民俗、神话等研究均有参考,其中的矿物记录更是世界上最早的有关文献。

《帝禹山河图》局部

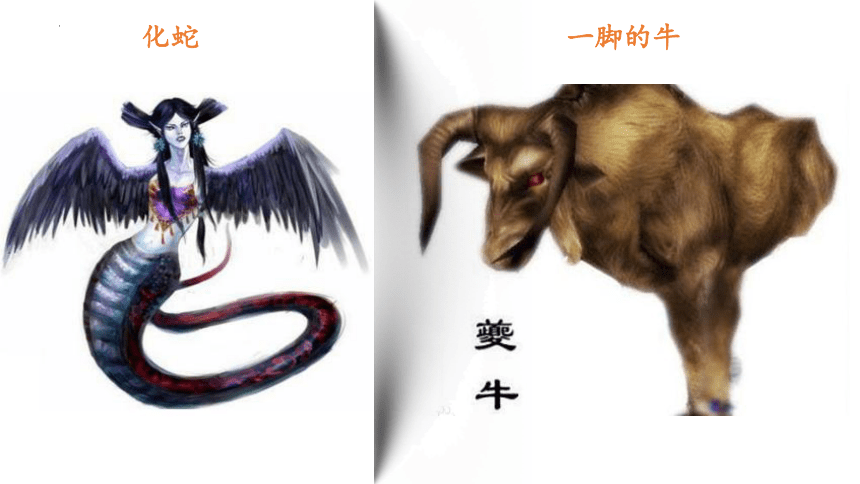

化蛇

一脚的牛

文鳐(yáo)鱼

刑天

整体感知

1.默读课文,思考课文写了阿长的哪些事儿? 依课文记叙顺序列出。

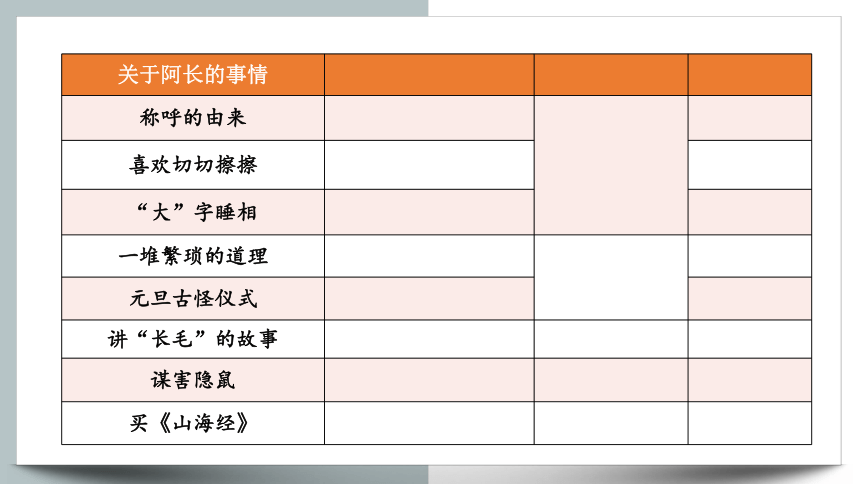

关于阿长的事情

称呼的由来

喜欢切切擦擦

“大”字睡相

一堆繁琐的道理

元旦古怪仪式

讲“长毛”的故事

谋害隐鼠

买《山海经》

整体感知

1.默读课文,思考课文写了阿长的哪些事儿? 依课文记叙顺序列出。

2.小组合作,思考八件事哪些是详写、哪些是略写?从中可以看出阿长是一个怎样的人?

关于阿长的事情 阿长的性格

称呼的由来 地位低下(略)

喜欢切切擦擦 饶舌多事(略)

“大”字睡相 不拘小节、粗俗(略)

一堆繁琐的道理 (略)

元旦古怪仪式 迷信、善良(略)

讲“长毛”的故事 无知、淳朴(略)

谋害隐鼠 (略)

买《山海经》 真诚善良、关心孩子(详)

整体感知

1.默读课文,思考课文写了阿长的哪些事儿? 依课文记叙顺序列出。

2.小组合作,思考八件事哪些是详写、哪些是略写?从中可以看出阿长是一个怎样的人?

3.作者对阿长的情感态度是怎样变化的呢?请在原文中勾画出来。

关于阿长的事情 阿长的性格 我的情感变化

称呼的由来 地位低下 不大佩服

喜欢切切擦擦 饶舌多事

“大”字睡相 不拘小节、粗俗

一堆繁琐的道理 (略) 不耐烦

元旦古怪仪式 迷信、善良

讲“长毛”的故事 无知、淳朴 空前的敬意

谋害隐鼠 (略) 敬意消失

买《山海经》 真诚善良、关心孩子 新的敬意

整体感知

1.默读课文,思考课文写了阿长的哪些事儿? 依课文记叙顺序列出。

2.小组合作,思考八件事哪些是详写、哪些是略写?从中可以看出阿长是一个怎样的人?

3.作者对阿长的情感态度是怎样变化的呢?请在原文中勾画出来。

4.课文运用了怎样的写作手法?请结合课文内容予以分析。

关于阿长的事情 阿长的性格 我的情感变化 写作手法

称呼的由来 地位低下 不大佩服 欲扬先抑

(先抑后扬)

喜欢切切擦擦 饶舌多事 “大”字睡相 不拘小节、粗俗 一堆繁琐的道理 (略) 不耐烦 元旦古怪仪式 迷信、善良 讲“长毛”的故事 无知、淳朴 空前的敬意 谋害隐鼠 (略) 敬意消失 买《山海经》 真诚善良、关心孩子 新的敬意

一辩其性

阿长“谋死”了鲁迅的隐鼠,但却给鲁迅买来了《三海经》如果让你作为一个律师,对其进行一番审判,要从其品行和性格上进行一番辩论。你是做诉讼律师还是做辩护律师?

诉讼:阿长是一个挺令人讨厌的人。

辩护:阿长是一个挺招人喜欢的人。

称呼、外形

没有地位

值得同情

诉

辩

喜欢“切切察察”

喜欢“告状”

饶舌多事

希望孩子干净,安全。

诉

辩

睡觉爱摆“大”字

粗俗不雅

不拘小节

说完以后还不改

诉

辩

懂得许多规矩

迷信愚昧

渴望幸福,也带给孩子幸福

塞福橘

悉心教养孩子人情事理

诉

辩

讲“长毛”的故事

无知

淳朴

诉

辩

不知道拿她们当挡箭牌

“谋死”隐鼠

不理解孩子的情趣

代沟,出于好心

诉

辩

长妈妈饶舌多事,不拘小节,麻烦多礼。虽然有一些缺点,但都无伤大雅,反而显出她的淳朴可爱。

同时她又心地善良、关心孩子,乐于助人,始终关爱着孩子,只是她不懂得儿童的情趣,许多做法违拗儿童心理,所以使孩子感觉讨厌麻烦,但就她的本意来说,心是好的。

宣判:长妈妈是一个纯朴可爱的劳动妇女形象。

法官判决:

主题

纵观全文,作者显示“不大佩服”,后来“发生新的敬意”,到最后发出深沉的祝福。作者用了先抑后扬的表现手法来刻画阿长这一封建社会的普通劳动妇女形象,刻画出了一个纯朴热情、善良仁慈、关心小孩的长妈妈形象,抒发了自己对长妈妈的同情、、愧怍、尊敬、感激和思念之情。

下次课见

阿长

《山

鲁迅

与

海经》

作者简介

鲁迅,原名周樟寿,后改为周树人,字豫才,浙江绍兴人。伟大的无产阶级文学家、革命家、思想家,中国现代文学的奠基人第一篇白话小说《狂人日记》。小说集《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》、散文集《朝花夕拾》、散文诗集《野草》、杂文集《坟》、《二心集》等。

读读写写

骇( ) 掳 ( )

悚( ) 惶急 ( )

疮疤( ) 渴慕 ( )

霹雳( ) 诘问( )

惧惮( ) 掷( )

哀悼( ) 书斋 ( )

hài

sǒng

chuāng

pī

dàn

dào

lǔ

huáng

mù

jié

zhì

zhāi

《山海经》

《山海经》是中国一部记述古代志怪的古籍,内容主要包括山川、地理、药物、祭祀、巫医等民间传说中的地理知识。

该书保存了不少脍炙人口的远古神话传说和寓言故事(夸父逐日、精卫填海等),它还具有非凡的文献价值,对中国古代地理、文化、民俗、神话等研究均有参考,其中的矿物记录更是世界上最早的有关文献。

《帝禹山河图》局部

化蛇

一脚的牛

文鳐(yáo)鱼

刑天

整体感知

1.默读课文,思考课文写了阿长的哪些事儿? 依课文记叙顺序列出。

关于阿长的事情

称呼的由来

喜欢切切擦擦

“大”字睡相

一堆繁琐的道理

元旦古怪仪式

讲“长毛”的故事

谋害隐鼠

买《山海经》

整体感知

1.默读课文,思考课文写了阿长的哪些事儿? 依课文记叙顺序列出。

2.小组合作,思考八件事哪些是详写、哪些是略写?从中可以看出阿长是一个怎样的人?

关于阿长的事情 阿长的性格

称呼的由来 地位低下(略)

喜欢切切擦擦 饶舌多事(略)

“大”字睡相 不拘小节、粗俗(略)

一堆繁琐的道理 (略)

元旦古怪仪式 迷信、善良(略)

讲“长毛”的故事 无知、淳朴(略)

谋害隐鼠 (略)

买《山海经》 真诚善良、关心孩子(详)

整体感知

1.默读课文,思考课文写了阿长的哪些事儿? 依课文记叙顺序列出。

2.小组合作,思考八件事哪些是详写、哪些是略写?从中可以看出阿长是一个怎样的人?

3.作者对阿长的情感态度是怎样变化的呢?请在原文中勾画出来。

关于阿长的事情 阿长的性格 我的情感变化

称呼的由来 地位低下 不大佩服

喜欢切切擦擦 饶舌多事

“大”字睡相 不拘小节、粗俗

一堆繁琐的道理 (略) 不耐烦

元旦古怪仪式 迷信、善良

讲“长毛”的故事 无知、淳朴 空前的敬意

谋害隐鼠 (略) 敬意消失

买《山海经》 真诚善良、关心孩子 新的敬意

整体感知

1.默读课文,思考课文写了阿长的哪些事儿? 依课文记叙顺序列出。

2.小组合作,思考八件事哪些是详写、哪些是略写?从中可以看出阿长是一个怎样的人?

3.作者对阿长的情感态度是怎样变化的呢?请在原文中勾画出来。

4.课文运用了怎样的写作手法?请结合课文内容予以分析。

关于阿长的事情 阿长的性格 我的情感变化 写作手法

称呼的由来 地位低下 不大佩服 欲扬先抑

(先抑后扬)

喜欢切切擦擦 饶舌多事 “大”字睡相 不拘小节、粗俗 一堆繁琐的道理 (略) 不耐烦 元旦古怪仪式 迷信、善良 讲“长毛”的故事 无知、淳朴 空前的敬意 谋害隐鼠 (略) 敬意消失 买《山海经》 真诚善良、关心孩子 新的敬意

一辩其性

阿长“谋死”了鲁迅的隐鼠,但却给鲁迅买来了《三海经》如果让你作为一个律师,对其进行一番审判,要从其品行和性格上进行一番辩论。你是做诉讼律师还是做辩护律师?

诉讼:阿长是一个挺令人讨厌的人。

辩护:阿长是一个挺招人喜欢的人。

称呼、外形

没有地位

值得同情

诉

辩

喜欢“切切察察”

喜欢“告状”

饶舌多事

希望孩子干净,安全。

诉

辩

睡觉爱摆“大”字

粗俗不雅

不拘小节

说完以后还不改

诉

辩

懂得许多规矩

迷信愚昧

渴望幸福,也带给孩子幸福

塞福橘

悉心教养孩子人情事理

诉

辩

讲“长毛”的故事

无知

淳朴

诉

辩

不知道拿她们当挡箭牌

“谋死”隐鼠

不理解孩子的情趣

代沟,出于好心

诉

辩

长妈妈饶舌多事,不拘小节,麻烦多礼。虽然有一些缺点,但都无伤大雅,反而显出她的淳朴可爱。

同时她又心地善良、关心孩子,乐于助人,始终关爱着孩子,只是她不懂得儿童的情趣,许多做法违拗儿童心理,所以使孩子感觉讨厌麻烦,但就她的本意来说,心是好的。

宣判:长妈妈是一个纯朴可爱的劳动妇女形象。

法官判决:

主题

纵观全文,作者显示“不大佩服”,后来“发生新的敬意”,到最后发出深沉的祝福。作者用了先抑后扬的表现手法来刻画阿长这一封建社会的普通劳动妇女形象,刻画出了一个纯朴热情、善良仁慈、关心小孩的长妈妈形象,抒发了自己对长妈妈的同情、、愧怍、尊敬、感激和思念之情。

下次课见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读