统编版 选择性必修一 2023年高考历史复习 第六单元 基层治理与社会保障 课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版 选择性必修一 2023年高考历史复习 第六单元 基层治理与社会保障 课件(共29张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-15 20:23:48 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第六单元 基层治理与社会保障

选择性必修一

国家制度与社会治理

课程标准

了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度,以及有代表性的基层管理组织;知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施;知道西方主要国家基层治理的特点及其由来;了解现代社会保障制度的产生及其实行情况。

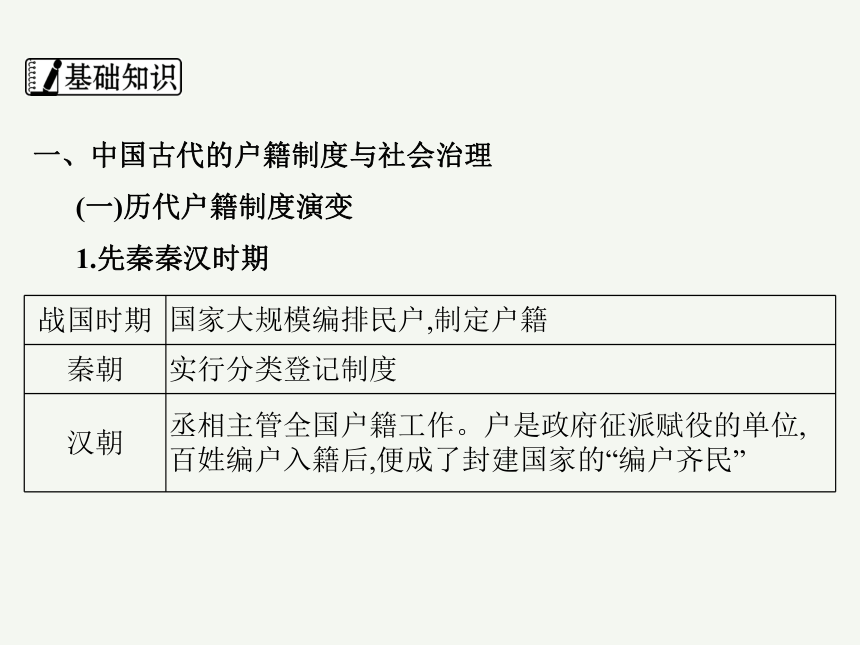

一、中国古代的户籍制度与社会治理

(一)历代户籍制度演变

1.先秦秦汉时期

战国时期 国家大规模编排民户,制定户籍

秦朝 实行分类登记制度

汉朝 丞相主管全国户籍工作。户是政府征派赋役的单位,百姓编户入籍后,便成了封建国家的“编户齐民”

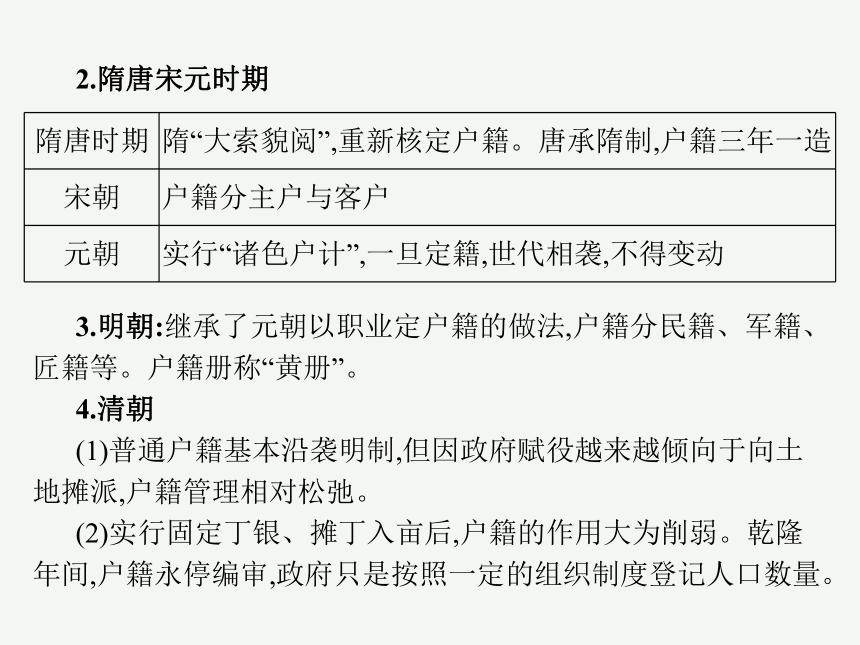

2.隋唐宋元时期

3.明朝:继承了元朝以职业定户籍的做法,户籍分民籍、军籍、匠籍等。户籍册称“黄册”。

4.清朝

(1)普通户籍基本沿袭明制,但因政府赋役越来越倾向于向土地摊派,户籍管理相对松弛。

(2)实行固定丁银、摊丁入亩后,户籍的作用大为削弱。乾隆年间,户籍永停编审,政府只是按照一定的组织制度登记人口数量。

隋唐时期 隋“大索貌阅”,重新核定户籍。唐承隋制,户籍三年一造

宋朝 户籍分主户与客户

元朝 实行“诸色户计”,一旦定籍,世代相袭,不得变动

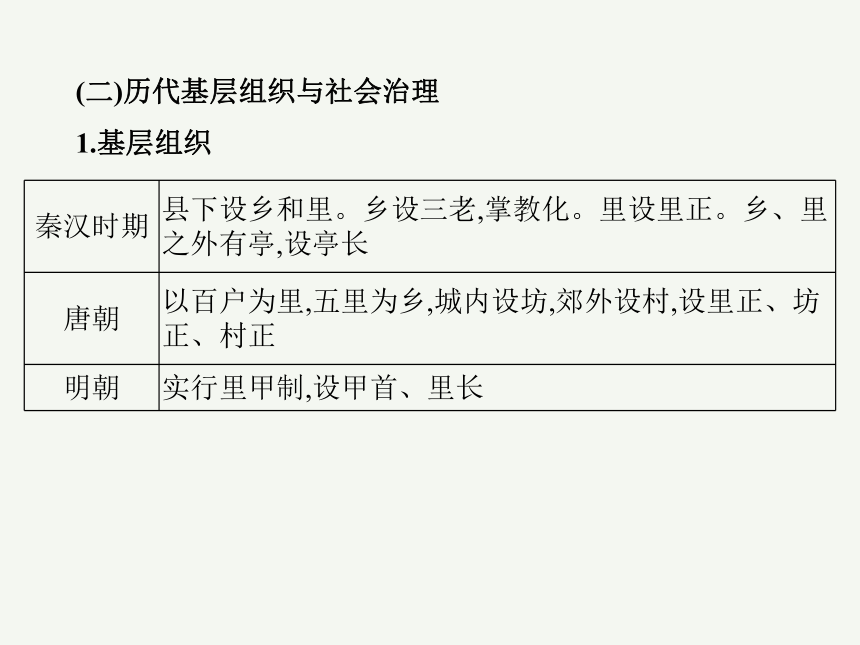

(二)历代基层组织与社会治理

1.基层组织

秦汉时期 县下设乡和里。乡设三老,掌教化。里设里正。乡、里之外有亭,设亭长

唐朝 以百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设里正、坊正、村正

明朝 实行里甲制,设甲首、里长

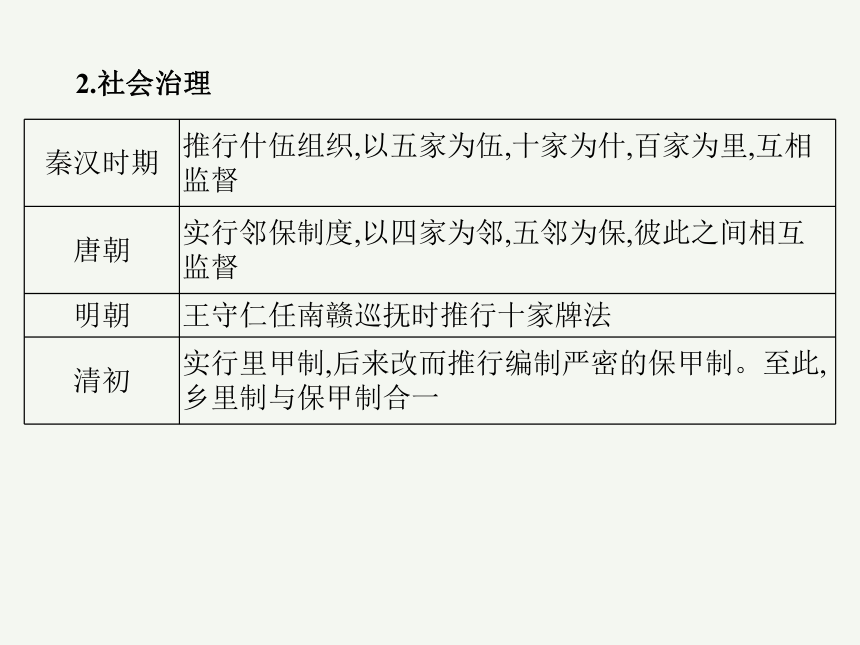

2.社会治理

秦汉时期 推行什伍组织,以五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督

唐朝 实行邻保制度,以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督

明朝 王守仁任南赣巡抚时推行十家牌法

清初 实行里甲制,后来改而推行编制严密的保甲制。至此,乡里制与保甲制合一

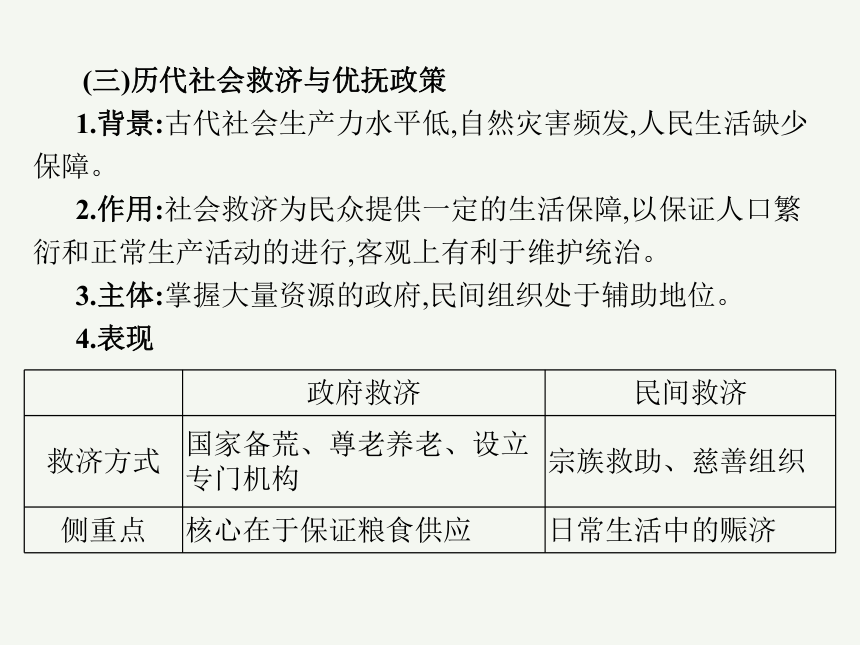

(三)历代社会救济与优抚政策

1.背景:古代社会生产力水平低,自然灾害频发,人民生活缺少保障。

2.作用:社会救济为民众提供一定的生活保障,以保证人口繁衍和正常生产活动的进行,客观上有利于维护统治。

3.主体:掌握大量资源的政府,民间组织处于辅助地位。

4.表现

政府救济 民间救济

救济方式 国家备荒、尊老养老、设立专门机构 宗族救助、慈善组织

侧重点 核心在于保证粮食供应 日常生活中的赈济

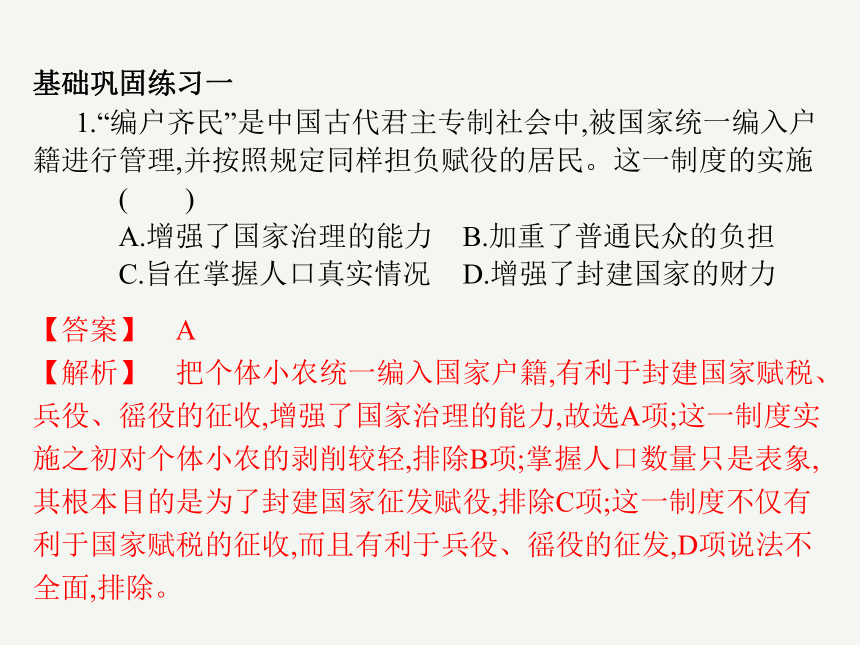

基础巩固练习一

1.“编户齐民”是中国古代君主专制社会中,被国家统一编入户籍进行管理,并按照规定同样担负赋役的居民。这一制度的实施 ( )

A.增强了国家治理的能力 B.加重了普通民众的负担

C.旨在掌握人口真实情况 D.增强了封建国家的财力

【答案】 A

【解析】 把个体小农统一编入国家户籍,有利于封建国家赋税、兵役、徭役的征收,增强了国家治理的能力,故选A项;这一制度实施之初对个体小农的剥削较轻,排除B项;掌握人口数量只是表象,其根本目的是为了封建国家征发赋役,排除C项;这一制度不仅有利于国家赋税的征收,而且有利于兵役、徭役的征发,D项说法不全面,排除。

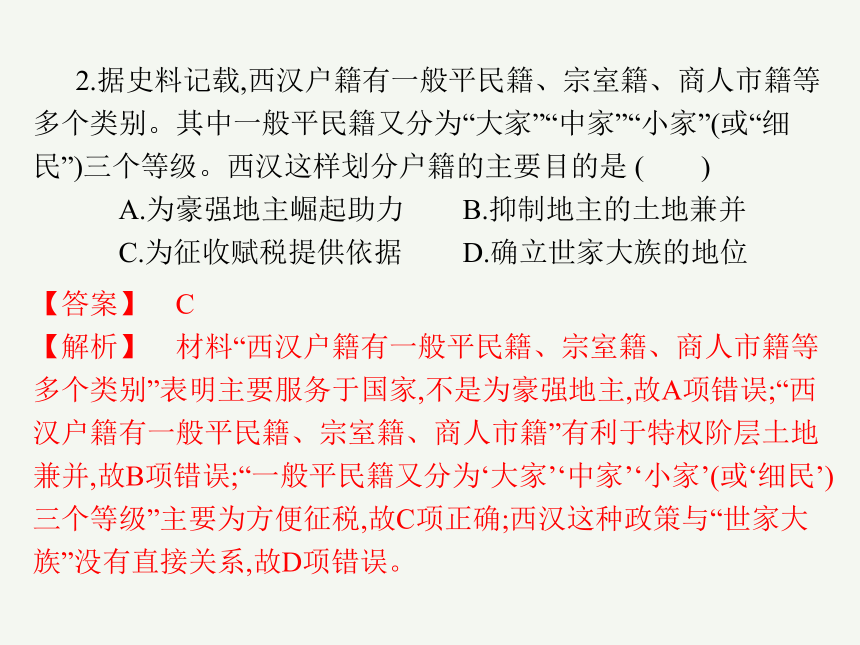

【答案】 C

【解析】 材料“西汉户籍有一般平民籍、宗室籍、商人市籍等多个类别”表明主要服务于国家,不是为豪强地主,故A项错误;“西汉户籍有一般平民籍、宗室籍、商人市籍”有利于特权阶层土地兼并,故B项错误;“一般平民籍又分为‘大家’‘中家’‘小家’(或‘细民’)三个等级”主要为方便征税,故C项正确;西汉这种政策与“世家大族”没有直接关系,故D项错误。

2.据史料记载,西汉户籍有一般平民籍、宗室籍、商人市籍等多个类别。其中一般平民籍又分为“大家”“中家”“小家”(或“细民”)三个等级。西汉这样划分户籍的主要目的是 ( )

A.为豪强地主崛起助力 B.抑制地主的土地兼并

C.为征收赋税提供依据 D.确立世家大族的地位

【答案】 D

【解析】根据材料“众多学者提倡敬宗族、义恤乡里以及设立‘义仓’‘义学’‘义冢’等”可知,宋朝以来宗族内部的救助活动逐渐兴起,故D项正确;张载等人倡导敬宗族是为了规范社会秩序,维护社会和谐,并不是要重建宗法制度,故A项错误;B、C两项材料未涉及,故排除。

3.宋代张载提出:“宗法若立,则人人各知来处,朝廷大有所益。”欧阳修、苏洵等众多学者提倡敬宗族、义恤乡里以及设立“义仓” “义学”“义冢”等。这一风气逐步盛行说明 ( )

A.上古宗法制度得到重建

B.社会各种矛盾日趋激化

C.政府强化对户籍的管控

D.宗族内部救助活动逐渐兴起

【答案】 D

【解析】 根据材料“将全国的人户以不同的标准划分为不同的户计,分别立籍进行管理并严格禁止更换户别”可知该措施有利于加强对人民的控制,起到强化社会控制的作用,故选D项;该制度无法体现缓和土地兼并、遏制社会分化和发展商品经济的作用,故排除A、B、C三项。

4.元代的户籍分类管理制度即“诸色户计”,将全国的人户以不同的标准划分为不同的户计,分别立籍进行管理并严格禁止更换户别。这一措施有利于 ( )

A.缓和土地兼并 B.遏制社会分化

C.发展商品经济 D.强化社会控制

二、世界主要国家的基层治理与社会保障

(一)西方主要国家基层治理的历史与特点

1.古代时期

2.近代基层治理

3.二战后的基层治理:社区成为基层自治的主要方式。

古希腊时期 基层治理依靠村社进行。村社实行自治

封建社会 庄园是主要的基层单位;城市从国王或领主那里获得特许状,享有不同程度的自治;基督教会在基层治理中也发挥了重要作用

英国 1835年颁布法律,确立了英国近代自治市制度

美国 基本保持了地方自治的传统,乡镇是最基本的地方自治单位

法国 形成了以自治市镇为基层单位的制度

(二)现代社会保障制度的建立与发展

1.西方国家的社会保障制度

(1)发展历程

(2)影响

17世纪初 英国颁布济贫法。此后,欧洲各国纷纷建立了济贫制度

19世纪80年代 德国初步建立了社会保险制度

1935年 美国颁布《社会保障法》,标志着美国现代社会保障制度的最终确立

二战后 西方主要国家都建成福利国家,社会保障制度基本建立

积极 改善了广大人民群众的生活,缓和了社会矛盾,有利于经济发展

消极 过度的社会保障加重了国家财政负担,容易助长懒惰行为

2.现代中国的社会保障制度

(1)1951年2月,政务院发布的《中华人民共和国劳动保险条例》是新中国制定的第一部社会保险法规。

(2)随着改革开放的不断推进,我国的社会保障制度也日趋成熟,在满足人民的医疗、教育、就业、养老、住房需求等方面取得了重要进展,保障水平稳步提高。

基础巩固练习二

1.12世纪初,伦敦市民每年向王室缴纳300镑税金,以此获得国王对市民自选市长和市政官的许可。这反映出 ( )

A.封君封臣制度逐步形成

B.国家税收主要来源于城市

C.城市获得了部分自治权

D.市民以暴力方式反抗贵族

【答案】 C

【解析】 材料说明城市获得了部分自治权,故C项符合题意。

2.托克维尔在评价美国政治制度时指出:“乡镇组织之于自由,犹如小学之于授课。乡镇组织将自由带给人民,教导人民安享自由和学会让自由为他们服务。”这主要是因为乡镇 ( )

A.实行三权分立的政治体制

B.适应了加强中央集权的要求

C.是最基本的地方自治单位

D.承担了基层教育机构的职能

【答案】 C

【解析】 根据材料“犹如小学之于授课”,小学是基础性的教育机构,将“乡镇组织之于自由”比作“小学之于授课”,凸显了乡镇对于自由的基础性保障作用,这主要是因为乡镇是最基本的地方自治单位,故选C项。

【答案】 D

【解析】 根据材料中信息可知,从1978年到2012年,我国农村贫困人口数量不断减少,这反映了党和政府对民生的重视,因此D项正确。

3.下图为1978-2012年中国农村贫困人口数据变化,这一变化反映 ( )

A.社会主义新农村建设成就

B.农村农业人口的逐步减少

C.农村扶贫标准的逐步提高

D.党和政府对民生的重视

【答案】 D

【解析】 “《疾病保险法》《事故保险法》和《老年人与伤残者保险法》等文件和福利待遇”能够缓和社会矛盾,有利于社会秩序的稳定,故D项正确。A项不能体现题干主旨,排除;B项说法片面,排除;C项材料不能体现,排除。

4.1881年11月17 日,俾斯麦向帝国议会宣读了由他起草的《皇帝诏书》,开始实施他的“社会立法”计划,包括《疾病保险法》《事故保险法》和《老年人与伤残者保险法》等文件和福利待遇。下列对此理解合理的是 ( )

A.统一后的德国注重推进法制建设

B.近代西方的社会保障体系较为完善

C.关注民生是德国对内政策的重心

D.实施社会立法有利于稳定社会秩序

一、中国古代户籍制度的特点

地域性 由于人口与赋役是联系在一起的,所以政府千方百计将人口控制在特定的地域范围中,限制其流动

等级性 中国传统社会曾出现过特权户种、民籍户种和贱籍户种等类别,其户籍地位逐级降低,界线分明。其中,特权户种以宋代的官户最为典型,但在宋代以后消失。民籍户种是平民百姓拥有的户籍,是主体户种,这些人是国家赋役的重要承担者

世袭性 严格的户籍管理不仅体现在对人口生存地域的控制上,而且人口的等级、职业也被户籍标识得清清楚楚;不同等级、职业间的流动受到制约,户籍是世袭的

社会治 安职能 在我国历史上,户口的管理也对人口活动行为进行制约,它对封建秩序,特别是治安秩序的稳定具有重要意义。特别是宋代以后出现保甲制,赋予了户籍管理一项重要的社会治安功能,从而成为政府加强其统治基础的重要措施

【答案】 C

【解析】 中国古代加强户籍管理,通过人口核查、搜查逃避户口登记的人口,主要目的是保障国家税收,说明人丁税在政府收入中举足轻重,C项正确。

应用练习一

1.我国历代政府都非常重视户籍管理,隋朝统一后,制定“输籍法”,重新核定户籍。唐承隋制,户籍管理更加严格,户籍三年一造。政府通过人口核查、搜查逃避户口登记的人口,称为“刮户”。这最能说明 ( )

A.封建田庄主控制大量依附农民

B.政府通过普查人口推行均田制

C.人丁税在政府收入中举足轻重

D.为科举制的推行提供户籍保障

【答案】 D

【解析】 根据“以便强化对基层的管理”等可知,材料意在强调明清时期政府重视基层管理,表明古代基层社会治理日益严密,故D项正确。

2.明朝推行里甲制,以十户为一甲,一百一十户为一里,并在乡里组织中设乡老制度与里甲制相配套实行,以便强化对基层的管理。清朝在全国范围内推行“十家牌法”和保甲制,“十户为牌,十牌为甲,十甲为保”。上述现象表明 ( )

A.农村地区的宗法观念根深蒂固

B.地方社会阶层变动引发社会变革

C.地方基层管理组织形式的变革与困局

D.古代基层社会治理日益严密

【答案】 C

【解析】 材料“凡军、民、医、匠、阴阳诸色户,许各以原报抄籍为定,不许妄行变乱,违者治罪,仍从原籍”表明明代实行严格的户籍管理,旨在规范户籍登记和管理,C项正确。

3.《大明会典》载:凡军、民、医、匠、阴阳诸色户,许各以原报抄籍为定,不许妄行变乱,违者治罪,仍从原籍。还规定:若诈冒脱免、避重就轻者,杖八十。其官司妄准脱免及变乱版籍者,罪同。明朝此规定意在 ( )

A.变革元朝的户籍制度 B.实行严格的等级制度

C.规范户籍登记与管理 D.放松人身自由的限制

【答案】 D

【解析】 A项在材料中未体现,排除;材料表明制定户籍法是为了保障政府的财政收入,“强化中央集权制度”与材料主旨不符,故B项错误;材料保障的是政府的财政稳定,不是防止小农经济破产的保障措施,故C项错误;户籍法通过清查户口,规定应缴纳的具体标准,保障徭役赋税征收,故D项正确。

4.隋朝的户籍法规定:有家室的丁男,每年服徭役二十日、缴纳租粟三石、调绢二丈、绵三两等;同时规定,地方官员每年要亲自实地查验户口、年龄、疾状(健康状况)。制定此户籍法的主要目的是 ( )

A.保障农业劳动力充足 B.强化中央集权制度

C.防止小农经济破产 D.保障徭役赋税征收

二、西方国家基层治理的特点

西方社区管理的模式、特点和作用

(1)模式

自治型管理模式 自治型管理模式下,政府与社区行为相对分离,政府主要职能为协调以及提供保障

行政型管理模式 政府行为与社区行为结合较为紧密

混合型管理模式 这种模式是自治型与行政型的综合

(2)特点

①组织体系完善,政府与企业、社会组织密切合作。

②法律法规健全,社区管理依照法律法规和制度运行。

③服务理念突出,社区设计、设施建设强调人性化。

④资金渠道较广,政府购买和公益捐赠成为主渠道。

⑤专业要求较高,社区工作人员具备较高专业素质。

(3)作用

①有利于给居民生活带来便利,在提供就业、缓解矛盾和维护社会稳定等方面发挥了巨大作用。

②调动了居民参与社区管理和社区建设的积极性,培养社区成员民主自治的主体意识和能力,提高社区管理水平。

③既节省了政府开支,降低了行政管理费用,又提高了效率。

应用练习二

阅读材料,完成下列要求。

材料一 英国有着深厚的地方自治传统,被誉为“地方自治之母”。都铎王朝时期(1485~1603年),地方自治开始向近代转变,治安法官取代郡长,逐渐拥有广泛的行政权力。斯图亚特王朝时期(1603~1688年),经历两次内战和共和国的实验,地方自治权得到很大发展。18世纪,治安法官按照地方习俗进行管理,完全不受议会法令的影响,地方自治发展到鼎盛时期。随着君主立宪制的确立,19世纪后期开始出现国家立法机关主动控制地方自治主体的现象。1835年市政法案规定由领取薪水的行政人员来执行地方政府的工作,并对郡治安法官进行分权;1888年,英国下院通过了《地方政府法》,规定郡议会每年集会四次,居民成为自治主体;1894年制定颁布了《区、教区、乡议会法》,规定民选议会作为地方权力机关。随着各种机构的不断设置,地方逐步仰仗中央财政支持,中央政府加大了对地方的行政监督。

(摘编自孙宏伟《英国地方自治体制研究》)

材料二 西方地方自治观念传入中国,始于道光年间,在内忧外患之下,1907年清政府的地方自治序幕在江苏的上江(上元和江宁)两县拉开,自治局、调查局、调查官署局等自治机构先后成立。同年,清廷令各省设立咨议局。从1908年开始,清政府先后颁布《各省咨议局章程》《城镇乡地方自治章程》《府厅州县议事会议员选举章程》等,从而形成了由城镇乡自治到府厅州县自治的等级地方自治架构。但地方自治未脱离官治,自治章程严格规定业务范围、活动规则;在相关政策的宣讲过程中出现了民众误会、反对等现象。1909年,各省议员赴京请愿速开国会,遭到清廷坚决拒绝,矛盾很快激化,地方自治运动逐渐脱离政府的控制。

(摘编自丁旭光《近代中国地方自治研究》)

【答案】 (1)特点:以自治传统为依托;以法律法规为依据;地方自治性由强转弱。

影响:促进了民主政治建设,推动了资本主义的发展,增强了民众的民主管理意识,推动了近代化进程,为其他国家的地方自治提供借鉴。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国地方自治制度的特点,并简析其影响。

【答案】 (2)相同之处:都以国家颁布的法律为依据;都建立自治机构,体现了民主管理色彩;中央政府有效组织及管理;都推进了近代化进程。

原因:中国:小农经济为基础,清政府以巩固封建统治为目的;半殖民地半封建社会性质的影响;民众缺乏民主及自治意识。英国:以资本主义为基础;以发展资产阶级民主政治为目的;自由主义、民主政治思想的影响;民众自治意识强烈。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括清末地方自治与近代英国地方自治的相同之处,并说明造成不同结果的原因。

第六单元 基层治理与社会保障

选择性必修一

国家制度与社会治理

课程标准

了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度,以及有代表性的基层管理组织;知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施;知道西方主要国家基层治理的特点及其由来;了解现代社会保障制度的产生及其实行情况。

一、中国古代的户籍制度与社会治理

(一)历代户籍制度演变

1.先秦秦汉时期

战国时期 国家大规模编排民户,制定户籍

秦朝 实行分类登记制度

汉朝 丞相主管全国户籍工作。户是政府征派赋役的单位,百姓编户入籍后,便成了封建国家的“编户齐民”

2.隋唐宋元时期

3.明朝:继承了元朝以职业定户籍的做法,户籍分民籍、军籍、匠籍等。户籍册称“黄册”。

4.清朝

(1)普通户籍基本沿袭明制,但因政府赋役越来越倾向于向土地摊派,户籍管理相对松弛。

(2)实行固定丁银、摊丁入亩后,户籍的作用大为削弱。乾隆年间,户籍永停编审,政府只是按照一定的组织制度登记人口数量。

隋唐时期 隋“大索貌阅”,重新核定户籍。唐承隋制,户籍三年一造

宋朝 户籍分主户与客户

元朝 实行“诸色户计”,一旦定籍,世代相袭,不得变动

(二)历代基层组织与社会治理

1.基层组织

秦汉时期 县下设乡和里。乡设三老,掌教化。里设里正。乡、里之外有亭,设亭长

唐朝 以百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设里正、坊正、村正

明朝 实行里甲制,设甲首、里长

2.社会治理

秦汉时期 推行什伍组织,以五家为伍,十家为什,百家为里,互相监督

唐朝 实行邻保制度,以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督

明朝 王守仁任南赣巡抚时推行十家牌法

清初 实行里甲制,后来改而推行编制严密的保甲制。至此,乡里制与保甲制合一

(三)历代社会救济与优抚政策

1.背景:古代社会生产力水平低,自然灾害频发,人民生活缺少保障。

2.作用:社会救济为民众提供一定的生活保障,以保证人口繁衍和正常生产活动的进行,客观上有利于维护统治。

3.主体:掌握大量资源的政府,民间组织处于辅助地位。

4.表现

政府救济 民间救济

救济方式 国家备荒、尊老养老、设立专门机构 宗族救助、慈善组织

侧重点 核心在于保证粮食供应 日常生活中的赈济

基础巩固练习一

1.“编户齐民”是中国古代君主专制社会中,被国家统一编入户籍进行管理,并按照规定同样担负赋役的居民。这一制度的实施 ( )

A.增强了国家治理的能力 B.加重了普通民众的负担

C.旨在掌握人口真实情况 D.增强了封建国家的财力

【答案】 A

【解析】 把个体小农统一编入国家户籍,有利于封建国家赋税、兵役、徭役的征收,增强了国家治理的能力,故选A项;这一制度实施之初对个体小农的剥削较轻,排除B项;掌握人口数量只是表象,其根本目的是为了封建国家征发赋役,排除C项;这一制度不仅有利于国家赋税的征收,而且有利于兵役、徭役的征发,D项说法不全面,排除。

【答案】 C

【解析】 材料“西汉户籍有一般平民籍、宗室籍、商人市籍等多个类别”表明主要服务于国家,不是为豪强地主,故A项错误;“西汉户籍有一般平民籍、宗室籍、商人市籍”有利于特权阶层土地兼并,故B项错误;“一般平民籍又分为‘大家’‘中家’‘小家’(或‘细民’)三个等级”主要为方便征税,故C项正确;西汉这种政策与“世家大族”没有直接关系,故D项错误。

2.据史料记载,西汉户籍有一般平民籍、宗室籍、商人市籍等多个类别。其中一般平民籍又分为“大家”“中家”“小家”(或“细民”)三个等级。西汉这样划分户籍的主要目的是 ( )

A.为豪强地主崛起助力 B.抑制地主的土地兼并

C.为征收赋税提供依据 D.确立世家大族的地位

【答案】 D

【解析】根据材料“众多学者提倡敬宗族、义恤乡里以及设立‘义仓’‘义学’‘义冢’等”可知,宋朝以来宗族内部的救助活动逐渐兴起,故D项正确;张载等人倡导敬宗族是为了规范社会秩序,维护社会和谐,并不是要重建宗法制度,故A项错误;B、C两项材料未涉及,故排除。

3.宋代张载提出:“宗法若立,则人人各知来处,朝廷大有所益。”欧阳修、苏洵等众多学者提倡敬宗族、义恤乡里以及设立“义仓” “义学”“义冢”等。这一风气逐步盛行说明 ( )

A.上古宗法制度得到重建

B.社会各种矛盾日趋激化

C.政府强化对户籍的管控

D.宗族内部救助活动逐渐兴起

【答案】 D

【解析】 根据材料“将全国的人户以不同的标准划分为不同的户计,分别立籍进行管理并严格禁止更换户别”可知该措施有利于加强对人民的控制,起到强化社会控制的作用,故选D项;该制度无法体现缓和土地兼并、遏制社会分化和发展商品经济的作用,故排除A、B、C三项。

4.元代的户籍分类管理制度即“诸色户计”,将全国的人户以不同的标准划分为不同的户计,分别立籍进行管理并严格禁止更换户别。这一措施有利于 ( )

A.缓和土地兼并 B.遏制社会分化

C.发展商品经济 D.强化社会控制

二、世界主要国家的基层治理与社会保障

(一)西方主要国家基层治理的历史与特点

1.古代时期

2.近代基层治理

3.二战后的基层治理:社区成为基层自治的主要方式。

古希腊时期 基层治理依靠村社进行。村社实行自治

封建社会 庄园是主要的基层单位;城市从国王或领主那里获得特许状,享有不同程度的自治;基督教会在基层治理中也发挥了重要作用

英国 1835年颁布法律,确立了英国近代自治市制度

美国 基本保持了地方自治的传统,乡镇是最基本的地方自治单位

法国 形成了以自治市镇为基层单位的制度

(二)现代社会保障制度的建立与发展

1.西方国家的社会保障制度

(1)发展历程

(2)影响

17世纪初 英国颁布济贫法。此后,欧洲各国纷纷建立了济贫制度

19世纪80年代 德国初步建立了社会保险制度

1935年 美国颁布《社会保障法》,标志着美国现代社会保障制度的最终确立

二战后 西方主要国家都建成福利国家,社会保障制度基本建立

积极 改善了广大人民群众的生活,缓和了社会矛盾,有利于经济发展

消极 过度的社会保障加重了国家财政负担,容易助长懒惰行为

2.现代中国的社会保障制度

(1)1951年2月,政务院发布的《中华人民共和国劳动保险条例》是新中国制定的第一部社会保险法规。

(2)随着改革开放的不断推进,我国的社会保障制度也日趋成熟,在满足人民的医疗、教育、就业、养老、住房需求等方面取得了重要进展,保障水平稳步提高。

基础巩固练习二

1.12世纪初,伦敦市民每年向王室缴纳300镑税金,以此获得国王对市民自选市长和市政官的许可。这反映出 ( )

A.封君封臣制度逐步形成

B.国家税收主要来源于城市

C.城市获得了部分自治权

D.市民以暴力方式反抗贵族

【答案】 C

【解析】 材料说明城市获得了部分自治权,故C项符合题意。

2.托克维尔在评价美国政治制度时指出:“乡镇组织之于自由,犹如小学之于授课。乡镇组织将自由带给人民,教导人民安享自由和学会让自由为他们服务。”这主要是因为乡镇 ( )

A.实行三权分立的政治体制

B.适应了加强中央集权的要求

C.是最基本的地方自治单位

D.承担了基层教育机构的职能

【答案】 C

【解析】 根据材料“犹如小学之于授课”,小学是基础性的教育机构,将“乡镇组织之于自由”比作“小学之于授课”,凸显了乡镇对于自由的基础性保障作用,这主要是因为乡镇是最基本的地方自治单位,故选C项。

【答案】 D

【解析】 根据材料中信息可知,从1978年到2012年,我国农村贫困人口数量不断减少,这反映了党和政府对民生的重视,因此D项正确。

3.下图为1978-2012年中国农村贫困人口数据变化,这一变化反映 ( )

A.社会主义新农村建设成就

B.农村农业人口的逐步减少

C.农村扶贫标准的逐步提高

D.党和政府对民生的重视

【答案】 D

【解析】 “《疾病保险法》《事故保险法》和《老年人与伤残者保险法》等文件和福利待遇”能够缓和社会矛盾,有利于社会秩序的稳定,故D项正确。A项不能体现题干主旨,排除;B项说法片面,排除;C项材料不能体现,排除。

4.1881年11月17 日,俾斯麦向帝国议会宣读了由他起草的《皇帝诏书》,开始实施他的“社会立法”计划,包括《疾病保险法》《事故保险法》和《老年人与伤残者保险法》等文件和福利待遇。下列对此理解合理的是 ( )

A.统一后的德国注重推进法制建设

B.近代西方的社会保障体系较为完善

C.关注民生是德国对内政策的重心

D.实施社会立法有利于稳定社会秩序

一、中国古代户籍制度的特点

地域性 由于人口与赋役是联系在一起的,所以政府千方百计将人口控制在特定的地域范围中,限制其流动

等级性 中国传统社会曾出现过特权户种、民籍户种和贱籍户种等类别,其户籍地位逐级降低,界线分明。其中,特权户种以宋代的官户最为典型,但在宋代以后消失。民籍户种是平民百姓拥有的户籍,是主体户种,这些人是国家赋役的重要承担者

世袭性 严格的户籍管理不仅体现在对人口生存地域的控制上,而且人口的等级、职业也被户籍标识得清清楚楚;不同等级、职业间的流动受到制约,户籍是世袭的

社会治 安职能 在我国历史上,户口的管理也对人口活动行为进行制约,它对封建秩序,特别是治安秩序的稳定具有重要意义。特别是宋代以后出现保甲制,赋予了户籍管理一项重要的社会治安功能,从而成为政府加强其统治基础的重要措施

【答案】 C

【解析】 中国古代加强户籍管理,通过人口核查、搜查逃避户口登记的人口,主要目的是保障国家税收,说明人丁税在政府收入中举足轻重,C项正确。

应用练习一

1.我国历代政府都非常重视户籍管理,隋朝统一后,制定“输籍法”,重新核定户籍。唐承隋制,户籍管理更加严格,户籍三年一造。政府通过人口核查、搜查逃避户口登记的人口,称为“刮户”。这最能说明 ( )

A.封建田庄主控制大量依附农民

B.政府通过普查人口推行均田制

C.人丁税在政府收入中举足轻重

D.为科举制的推行提供户籍保障

【答案】 D

【解析】 根据“以便强化对基层的管理”等可知,材料意在强调明清时期政府重视基层管理,表明古代基层社会治理日益严密,故D项正确。

2.明朝推行里甲制,以十户为一甲,一百一十户为一里,并在乡里组织中设乡老制度与里甲制相配套实行,以便强化对基层的管理。清朝在全国范围内推行“十家牌法”和保甲制,“十户为牌,十牌为甲,十甲为保”。上述现象表明 ( )

A.农村地区的宗法观念根深蒂固

B.地方社会阶层变动引发社会变革

C.地方基层管理组织形式的变革与困局

D.古代基层社会治理日益严密

【答案】 C

【解析】 材料“凡军、民、医、匠、阴阳诸色户,许各以原报抄籍为定,不许妄行变乱,违者治罪,仍从原籍”表明明代实行严格的户籍管理,旨在规范户籍登记和管理,C项正确。

3.《大明会典》载:凡军、民、医、匠、阴阳诸色户,许各以原报抄籍为定,不许妄行变乱,违者治罪,仍从原籍。还规定:若诈冒脱免、避重就轻者,杖八十。其官司妄准脱免及变乱版籍者,罪同。明朝此规定意在 ( )

A.变革元朝的户籍制度 B.实行严格的等级制度

C.规范户籍登记与管理 D.放松人身自由的限制

【答案】 D

【解析】 A项在材料中未体现,排除;材料表明制定户籍法是为了保障政府的财政收入,“强化中央集权制度”与材料主旨不符,故B项错误;材料保障的是政府的财政稳定,不是防止小农经济破产的保障措施,故C项错误;户籍法通过清查户口,规定应缴纳的具体标准,保障徭役赋税征收,故D项正确。

4.隋朝的户籍法规定:有家室的丁男,每年服徭役二十日、缴纳租粟三石、调绢二丈、绵三两等;同时规定,地方官员每年要亲自实地查验户口、年龄、疾状(健康状况)。制定此户籍法的主要目的是 ( )

A.保障农业劳动力充足 B.强化中央集权制度

C.防止小农经济破产 D.保障徭役赋税征收

二、西方国家基层治理的特点

西方社区管理的模式、特点和作用

(1)模式

自治型管理模式 自治型管理模式下,政府与社区行为相对分离,政府主要职能为协调以及提供保障

行政型管理模式 政府行为与社区行为结合较为紧密

混合型管理模式 这种模式是自治型与行政型的综合

(2)特点

①组织体系完善,政府与企业、社会组织密切合作。

②法律法规健全,社区管理依照法律法规和制度运行。

③服务理念突出,社区设计、设施建设强调人性化。

④资金渠道较广,政府购买和公益捐赠成为主渠道。

⑤专业要求较高,社区工作人员具备较高专业素质。

(3)作用

①有利于给居民生活带来便利,在提供就业、缓解矛盾和维护社会稳定等方面发挥了巨大作用。

②调动了居民参与社区管理和社区建设的积极性,培养社区成员民主自治的主体意识和能力,提高社区管理水平。

③既节省了政府开支,降低了行政管理费用,又提高了效率。

应用练习二

阅读材料,完成下列要求。

材料一 英国有着深厚的地方自治传统,被誉为“地方自治之母”。都铎王朝时期(1485~1603年),地方自治开始向近代转变,治安法官取代郡长,逐渐拥有广泛的行政权力。斯图亚特王朝时期(1603~1688年),经历两次内战和共和国的实验,地方自治权得到很大发展。18世纪,治安法官按照地方习俗进行管理,完全不受议会法令的影响,地方自治发展到鼎盛时期。随着君主立宪制的确立,19世纪后期开始出现国家立法机关主动控制地方自治主体的现象。1835年市政法案规定由领取薪水的行政人员来执行地方政府的工作,并对郡治安法官进行分权;1888年,英国下院通过了《地方政府法》,规定郡议会每年集会四次,居民成为自治主体;1894年制定颁布了《区、教区、乡议会法》,规定民选议会作为地方权力机关。随着各种机构的不断设置,地方逐步仰仗中央财政支持,中央政府加大了对地方的行政监督。

(摘编自孙宏伟《英国地方自治体制研究》)

材料二 西方地方自治观念传入中国,始于道光年间,在内忧外患之下,1907年清政府的地方自治序幕在江苏的上江(上元和江宁)两县拉开,自治局、调查局、调查官署局等自治机构先后成立。同年,清廷令各省设立咨议局。从1908年开始,清政府先后颁布《各省咨议局章程》《城镇乡地方自治章程》《府厅州县议事会议员选举章程》等,从而形成了由城镇乡自治到府厅州县自治的等级地方自治架构。但地方自治未脱离官治,自治章程严格规定业务范围、活动规则;在相关政策的宣讲过程中出现了民众误会、反对等现象。1909年,各省议员赴京请愿速开国会,遭到清廷坚决拒绝,矛盾很快激化,地方自治运动逐渐脱离政府的控制。

(摘编自丁旭光《近代中国地方自治研究》)

【答案】 (1)特点:以自治传统为依托;以法律法规为依据;地方自治性由强转弱。

影响:促进了民主政治建设,推动了资本主义的发展,增强了民众的民主管理意识,推动了近代化进程,为其他国家的地方自治提供借鉴。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国地方自治制度的特点,并简析其影响。

【答案】 (2)相同之处:都以国家颁布的法律为依据;都建立自治机构,体现了民主管理色彩;中央政府有效组织及管理;都推进了近代化进程。

原因:中国:小农经济为基础,清政府以巩固封建统治为目的;半殖民地半封建社会性质的影响;民众缺乏民主及自治意识。英国:以资本主义为基础;以发展资产阶级民主政治为目的;自由主义、民主政治思想的影响;民众自治意识强烈。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括清末地方自治与近代英国地方自治的相同之处,并说明造成不同结果的原因。

同课章节目录