01第一单元【知识梳理】【2023春统编版七下语文考点梳理与集训】课件(共48张PPT)

文档属性

| 名称 | 01第一单元【知识梳理】【2023春统编版七下语文考点梳理与集训】课件(共48张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-15 08:34:23 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

人教七下语文期中期末复习课件

统编版七年级下册

2023春部编版七下语文期中期末复习

期中部分(1-3单元)

部编版语文七年级下册第一单元

第一单元复习

知 识 梳 理

寻找共性

寻寻找找

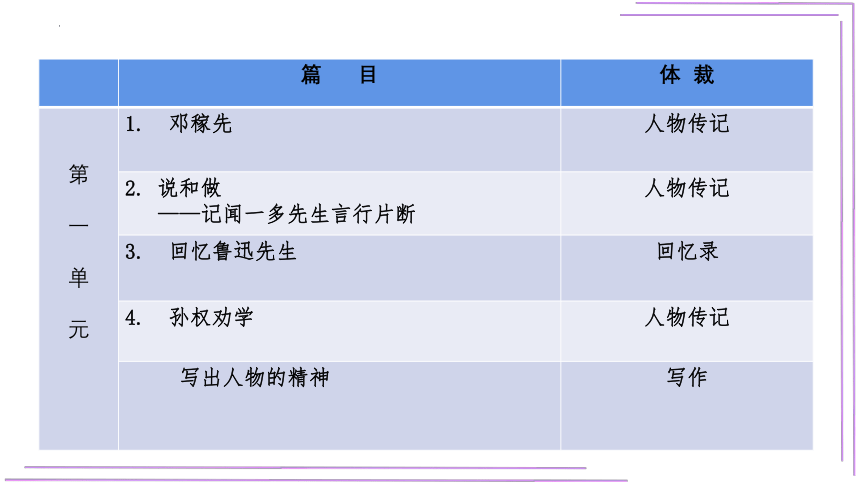

篇 目 体 裁

第 一 单 元 1. 邓稼先 人物传记

说和做 ——记闻一多先生言行片断 人物传记

3. 回忆鲁迅先生 回忆录

4. 孙权劝学 人物传记

写出人物的精神 写作

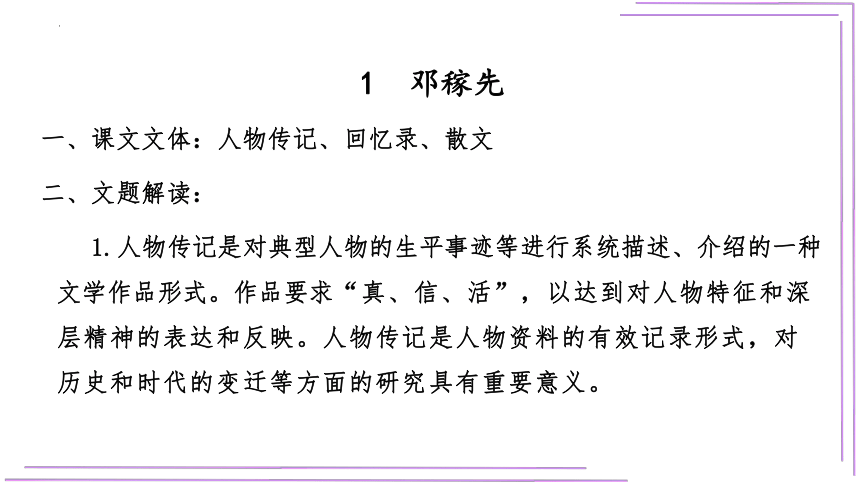

1 邓稼先

一、课文文体:人物传记、回忆录、散文

二、文题解读:

1.人物传记是对典型人物的生平事迹等进行系统描述、介绍的一种文学作品形式。作品要求“真、信、活”,以达到对人物特征和深层精神的表达和反映。人物传记是人物资料的有效记录形式,对历史和时代的变迁等方面的研究具有重要意义。

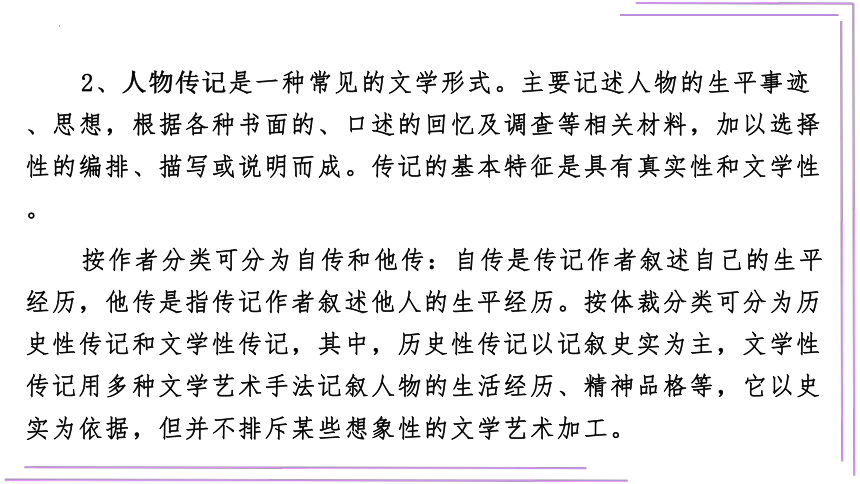

2、人物传记是一种常见的文学形式。主要记述人物的生平事迹、思想,根据各种书面的、口述的回忆及调查等相关材料,加以选择性的编排、描写或说明而成。传记的基本特征是具有真实性和文学性。

按作者分类可分为自传和他传:自传是传记作者叙述自己的生平经历,他传是指传记作者叙述他人的生平经历。按体裁分类可分为历史性传记和文学性传记,其中,历史性传记以记叙史实为主,文学性传记用多种文学艺术手法记叙人物的生活经历、精神品格等,它以史实为依据,但并不排斥某些想象性的文学艺术加工。

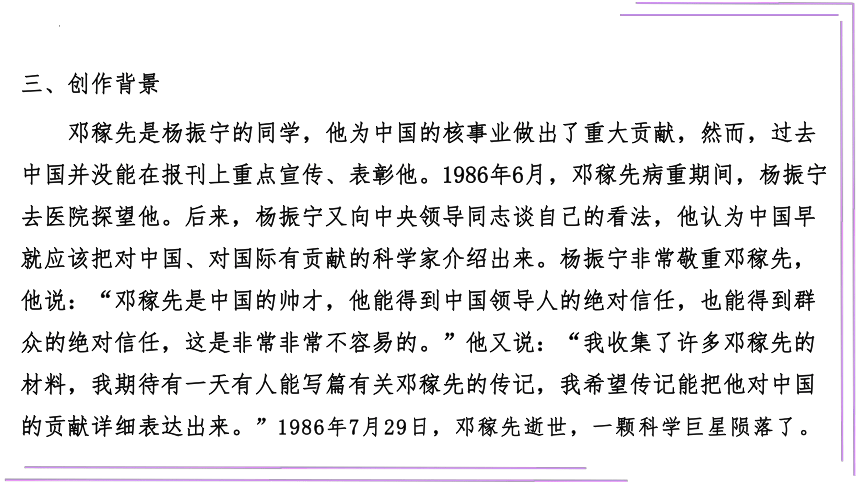

三、创作背景

邓稼先是杨振宁的同学,他为中国的核事业做出了重大贡献,然而,过去中国并没能在报刊上重点宣传、表彰他。1986年6月,邓稼先病重期间,杨振宁去医院探望他。后来,杨振宁又向中央领导同志谈自己的看法,他认为中国早就应该把对中国、对国际有贡献的科学家介绍出来。杨振宁非常敬重邓稼先,他说:“邓稼先是中国的帅才,他能得到中国领导人的绝对信任,也能得到群众的绝对信任,这是非常非常不容易的。”他又说:“我收集了许多邓稼先的材料,我期待有一天有人能写篇有关邓稼先的传记,我希望传记能把他对中国的贡献详细表达出来。”1986年7月29日,邓稼先逝世,一颗科学巨星陨落了。

1993年7月29日,是邓稼先逝世七周年。杨振宁教授写了这篇文章作为纪念。这是一位科学家写的科学家评传。作者有传统眼光,历史视野,全球胸襟,因此文章写得不同凡响,高人一筹。本文不同于一般的人物传记,更不同于一般写人的记叙文,而是以中华几千年文化为背景,以近一百多年来民族情结、50年朋友深情为基调,用饱含感情的语言介绍了一位卓越的科学家、爱国者。

邓稼先(1924—1986),1924年出生在安徽省怀宁县。在北平上了

小学和中学,于1945年自昆明西南联大毕业。1948年到1950年赴美国普

渡大学读理论物理,获得博士学位后立即乘船回国。1950年10月到中国

科学院工作。1958年8月奉命带领几十个大学毕业生开始研究原子弹制造

的理论。成为我国研制和发展核武器的重要技术领导人,为我国成功研

制原子弹、氢弹和新型核武器做出了重大贡献。1982年获国家自然科学

奖一等奖,1985年获两项国家科技进步奖特等奖,1986年获全国劳动模

范称号,1987年和1989年各获一项国家科技进步奖特等奖。1999年被追

授“两弹一星”功勋奖章。由于他对中国核科学事业做出了伟大贡献,

被称为“两弹”元勋。

四、作者介绍:

杨振宁,美籍华人,物理学家。1922年出生于安徽省合肥市,1942年毕业于西南联大物理系,1945年赴美国芝加哥大学深造,1948年获博士学位。1957年与李政道一起获得了诺贝尔物理学奖。他是最早获得诺贝尔物理学奖的华人之一。

杨振宁在粒子物理学、统计力学、凝聚态物理学等领域做出了多项卓越贡献。在粒子物理学、统计力学、1957年与李政道共同获得诺贝尔物理学奖,1980年获拉姆福德奖成。

五、文体知识

1、回忆录,顾名思义,就是回忆过去的事情,并且用文字记录下来。

准确地说,回忆录是记叙本人或他所熟悉的人的生活经历、社会活动、历史事件的一种文体,具有文献价值。

2、散文是作者运用生动形象的语言描摹社会生活中的人、事、景物,深入挖掘其中的内涵、哲理,表达对自然、社会、人生的感悟的一种文学体裁。其特点主要有形散而神聚、意境深邃、语言优美等。主要分为叙事散文、抒情散文、写景散文和哲理散文。

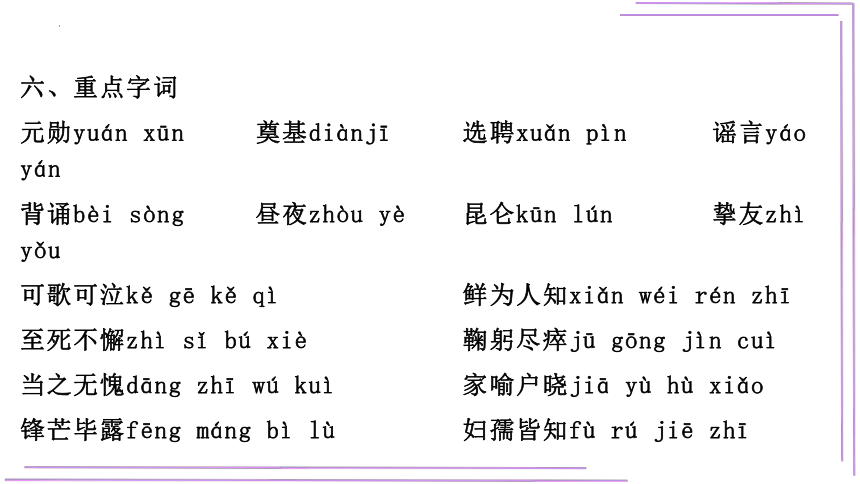

六、重点字词

元勋yuán xūn 奠基diànjī 选聘xuǎn pìn 谣言yáo yán

背诵bèi sòng 昼夜zhòu yè 昆仑kūn lún 挚友zhì yǒu

可歌可泣kě gē kě qì 鲜为人知xiǎn wéi rén zhī

至死不懈zhì sǐ bú xiè 鞠躬尽瘁jū gōng jìn cuì

当之无愧dāng zhī wú kuì 家喻户晓jiā yù hù xiǎo

锋芒毕露fēng máng bì lù 妇孺皆知fù rú jiē zhī

【殷红】发黑的红色。

【可歌可泣】形容英勇悲壮的感人事迹。

【鲜为人知】很少被人知道。鲜:少。

【至死不懈】到死都不松懈,比喻对某件事(信念)有着执着的追求 ,比喻对事业坚持不懈。

【鞠躬尽瘁】指恭敬谨慎,竭尽心力。

【当之无愧】当得起某种称号或荣誉,无须感到惭愧。

【家喻户晓】家家户户都知道,形容人所共知。

【锋芒毕露】锐气和才华全都显露出来。多指人好表现自己。

【妇孺皆知】妇女、小孩全都知道。指众所周知。

【截然不同】形容两件事物毫无共同之处。

【马革裹尸】用马皮把尸体包裹起来,指将士战死于战场。

七、内容提要:

第一部分,概述历史——贡献背景

第二部分,生平贡献——“两弹”元勋

第三部分,人物对比——性格气质

第四部分,破除谣言——民族骄傲

第五部分,艰难创业——精神品质

第六部分,高度赞扬——贡献意义

文章整体采用回忆性的手法,但并没有完全按照邓稼先的生平先后顺序,而是采用“横式结构法”,巧立主题式的小标题,多角度多侧面地展示了人物的性格和优秀品质,。六个部分各有侧重点,同时又连成一个整体。

八、课文结构

九、合作探究

全文六个部分之间有什么联系?能不能调换顺序?

这六部分紧密关联,不能调换顺序。

第一部分是引子→第二、三两部分介绍生平和经历,对比中突

出他的气质、品格和奉献精神→第四部分侧面描写贡献大,是对第

二部分的扩展→第五部分重点写他非凡的创造才能、坚强的意志、

坚定的信念、甘为祖国献身的崇高精神,是第二部分的具体化→第六部

分总结全文。

十、主题概述

本文用饱含深情的语言介绍了一位卓越的科学家、爱国者——邓稼先,且将其生平、贡献放在广阔的社会历史文化背景中描写、评价,突出了他对祖国的贡献,高度赞扬了他深沉的爱国主义精神和将整个生命奉献给祖国国防事业的崇高情怀。

十一、释疑解惑

吊古战场文:浩浩乎!平沙无垠,夐不见人。河水萦带,群山纠纷。黯兮惨悴,风悲日曛。蓬断草枯,凛若霜晨。鸟飞不下,兽铤亡群。亭长告余曰:“此古战场也!常覆三军。往往鬼哭,天阴则闻!”

译文:广大呀,广大呀!空旷的沙漠无边无际,辽阔的荒漠不见人烟。河水象飘带一 样弯曲流动。群山像犬牙一样交错在一起。 幽暗啊悲惨凄凉,北风悲号,天日昏黄。 飞蓬折断,百草枯死,寒冷得如霜冻的早晨。 各种飞鸟无处可栖,在天上乱窜,许多怪兽争斗激烈,失群狂奔。亭长告诉我说:“这就是古战场啊!常常有失败的一方全军都覆没在这里,时常能听到鬼哭的声音,每逢天阴的时候,就会听得更加清楚。”

十二、爱国名言积累

(1)先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。 ——范仲淹

(2)位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。 ——陆游

(3)愿得此身长报国,何须生入玉门关。 ——戴叔伦

(4)风声雨声读书声声声入耳,国事家事天下事事事关心。

——顾宪成

(5)为中华之崛起而读书。 ——周恩来

2 说和做

——记闻一多先生言行片断

一、课文文体:人物传记、散文

二、作者介绍:

臧克家(1905-2004),诗人,笔名少全、何嘉。他是闻一多的学生、忠诚的爱国主义者,曾是中国民主同盟盟员。 1933年出版第一部诗集《烙印》,深受广大群众的喜爱。著有《难民》《老马》《烙印》《有的人》《宝贝儿》等。他的诗内容含蓄,语言朴实精练,具有和谐音韵美,富有社会意义。

三、题目解读

标题由主标题和副标题组成,主标题“说和做”点明写作内容,副标题“记闻一多先生言行片段”交代了写作对象,对主标题起补充说明的作用。闻一多先生的“说”和“做”与众不同。作为卓越学者的他是“做了再说,做了不说”,表现了他的谦虚美德和实干精神以及严谨的治学态度;作为革命家的他是说了就做,言行一致,表现了他英勇无畏的英雄气概。文章从“说”和“做”两个方面,高度赞扬了闻一多先生的崇高品格和革命精神。

关于闻一多:

闻一多(1899—1946),湖北浠水人,著名诗人、学者、爱国民主战士。五四运动中他在北京清华学校读书时即参加学生运动。1922年赴美国芝加哥美术学院学习,后来研究文学。1925年回国后,历任武汉大学、青岛大学、清华大学教授。1937年全面抗战开始,他在昆明西南联大任教。1943年后,因目睹蒋介石反动政府的腐败,愤然而起,积极参加反对独裁、争取民主的斗争。1946年7月15日被特务暗杀。

他的诗歌抒写了对祖国和人民命运的深切关注,洋溢着强烈的爱国主义精神;其散文抨击社会时弊,表达对帝国主义和反动军阀的痛恨。代表作有诗集《红烛》《死水》,散文《五四断想》,另有《唐诗杂论》等。

四、写作背景

1930年,国立青岛大学入学考试成绩发布,一位20多岁的考生数学零分,作文也只写了三句带感慨的新诗。按说,这位考生铁定无法录取。不过,问题是他碰上了一位慧眼识货的主考官。这位主考官就是文学院院长闻一多先生。闻先生从这三句杂感诗中发现了这位青年身上潜伏的才气,一锤定音破格录取。果不其然,这位青年没有辜负闻先生的期望,很快就发表了一首又一首的新诗,并于1933年出版了轰动一时的诗集《烙印》。这个青年就是后来享誉诗坛的臧克家。

臧克家在青岛大学学习期间,是先生的高足,经常向老师请教;闻一多也很赏识臧克家,1932年回清华任教后写信给臧克家说:“得一知己,可以无憾,在青岛得到你一个人已经够了。”可见相知之深。闻先生遇难后,臧克家于1946年8月撰写《我的先生闻一多》以示悼念。1980年2月又写了这篇散文,介绍闻一多先生作为诗人、学者和革命家的光辉事迹。

五、重点字词

梳头shū tóu 抱歉bào qiàn 秩序zhì xù 深宵shēn xiāo

伴侣bàn lǚ 小楷xiǎo kǎi 硕果shuò guǒ 卓越zhuó yuè

迭起dié qǐ 澎湃péng pài 大无畏dà wú wèi

锲而不舍qiè ér bù shě 目不窥园mù bù kuī yuán

沥尽心血lì jìn xīn xuè 心不在焉xīn bù zài yān

慷慨淋漓kāng kǎi lín lí 气冲斗牛qì chōng dǒu niú

【锲而不舍】锲,镂刻;舍,停止。不断地镂刻。比喻有恒心,有毅力。

【目不窥园】形容专心致志,埋头苦读。

【沥尽心血】比喻付出了全部精力、用尽了自己毕生的精力。多形容为事业、工作、文艺创作等尽心竭力。

【心不在焉】心思不在这里。指思想不集中。

【慷慨淋漓】形容说话、写文章意气昂扬,言辞畅快。

【气冲斗牛】气,气势;牛、斗,即牵牛星和北斗星,指天空。形容气势之盛可以直冲云霄。

【兀wù兀穷年】兀兀,劳苦的样子;穷年,终年。一年到头辛苦劳动,勤劳不懈。

【迥乎不同】形容差别很大,完全不一样。

【一反既往】一,完全;既往,从前。完全与以前相反。

【昂首挺胸】抬起头,挺起胸膛。形容斗志高,士气旺。

六、课文结构

七、课文主题

本文记述了闻一多先生作为学者方面和作为革命家方面的所说所做,表现了闻一多先生严谨的治学态度和大无畏的革命精神,突出赞扬了他言行一致、表里如一的高尚人格和为国家、为民族、为民主的献身精神。

八、拓展延伸 1945年抗日战争胜利后,国民党当局为篡夺胜利果实阴谋发动内战。中国人民在中国共产党领导下,坚持民主、和平,反对独裁和内战,开展了蓬勃的爱国民主运动。国民党当局为了镇压这一运动,疯狂制造白色恐怖,屠杀爱国民主人士。1946年7月11日,爱国民主人士李公朴在昆明被特务暗杀,特务们要暗杀的第二个对象就是闻一多先生。友人劝他躲一躲,但他毅然出席了15日的李公朴先生追悼大会。他事前没有准备发言,但面对会场上特务们的无理取闹和嚣张气焰,他忍无可忍,拍案而起走上讲台,发表了义正辞严的讲演——《最后一次讲演》。当天下午,闻一多先生就被特务暗杀了。

九、释疑解惑:文章结尾段有什么作用?

他,是口的巨人。他,是行的高标。

内容上

点明了全文的中心。“口的巨人”“行的高标”高度概括了闻一多先生的优秀品质——既敢于高声说出真理,又勇于以身殉国,表明先生在“说”和“做”上是值得我们学习的光辉榜样。“口的巨人”意味着闻一多为正义、民主、自由大声疾呼;“行的高标”意味着闻一多勇于牺牲的革命精神。

结构上

总结全文,照应开头。

闻一多先生的说和做

做了再说

做了不说

说了就做

既说又做

《唐诗杂论》

《楚辞校补》

《古典新义》

起草政治传单

群众大会演说

参加游行示威

口的巨人

行的高标

卓越的学者

学者方面

(1-7 )

民主战士

(8-20)

大勇的革命烈士

选材精当 夹叙夹议

3 回忆鲁迅先生

萧红

一、课文文体:散文

二、作者介绍:

原名张遒(qiú)莹,“萧红”是她发表《生死场》时使用的笔名,另有悄吟,玲玲,田娣等笔名。被誉为“30年代的文学洛神”,也曾被鲁迅誉为“当今中国最有前途的女作家”。1911年出生于黑龙江省呼兰县一个地主家庭,幼年丧母。1930年为了反抗父母包办的婚姻离家出走,流浪各地。1932年认识左翼作家萧军并与之结为志同道合的伴侣。1934年在鲁迅的帮助下和萧军一起来到上海。抗战爆发后,上海沦陷,萧红到了香港,1942年病逝于香港九龙。主要作品有:《生死场》、《马伯乐》、《呼兰河传》、《小城三月》。

三、文题解读:

关于鲁迅先生

鲁迅(1881-1936),中国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国无产阶级文学的奠基人。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。中国左翼作家联盟(“左联”)(文学组织)的发起人之一。1918年,首次用“鲁迅”为笔名,在《新青年》发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上杰出的作品之一。小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟 》《华盖集 》《南腔北调集》 《且介亭杂文集》等。

四、创作背景

鲁迅说过:“想看好花,一定要有好土。”又曾表示:“只要能培一朵花,就不妨做会朽的腐草。”为了培育萧红这朵中国三四十年代中国女性文学园圃的奇葩,鲁迅甘作春泥,甘为人梯,在她的作品中倾注了大量心血;鲁迅去世之后,萧红从悲痛中振作起来,陆续出版和发表了许多名篇佳作。在零零总总的鲁迅回忆录中,萧红的《回忆鲁迅先生》一枝独秀。它不仅是鲁迅回忆录中的珍品,而且是中国现代怀人散文的典范,是敬献于鲁迅墓前的一个永不凋谢的花环。由于作者萧红是鲁迅先生的学生,跟回忆对象鲁迅有着直接交往,对回忆对象充满着缅怀崇敬之情,素材又来自于亲历、亲闻,因此作品不仅富于史传性,而且也富于文学性。

五、重点字词

舀yǎo 揩kāi 碟dié 捆kǔn

咳嗽ké sou 调羹tiáo gēng 绞肉jiǎo ròu 薪金xīn jīn

校对jiào duì 草率cǎo shuài 洗澡xǐ zǎo 悠然yōu rán

吩咐fēn fù 抹杀mǒ shā 疙瘩gē da

深恶痛绝shēn wù tòng jué 不以为然bù yǐ wéi rán

揩kāi:擦,抹。 阖hé:闭合。

轻捷:动作轻快敏捷。 安顿:安稳。

忧郁:忧伤郁结;忧虑烦闷。 存心:心里怀有的念头。

不以为然:不认为是对的。表示不同意或否定。

深恶痛绝:指对某人或某事物极端厌恶痛恨。

六、课文结构

七、课文主题

这篇回忆录通过对鲁迅先生的笑声、走路、待人接物、休闲、写作、养病等生活细节的描述,展示了鲁迅先生的日常生活,表现了他智慧、幽默、爽朗、平易近人、关爱他人的品质,抒发了作者对鲁迅先生的热爱和怀念之情。

八、课文中的侧面描写

萧红在写鲁迅先生回忆录时还穿插描写了其他人物的情况,通过描写鲁迅先生与其他人物的交往,烘托出一个真实、富有人情味的、生活化的鲁迅形象,给人留下深刻的印象。特别是许先生和鲁迅先生朝夕相处,对鲁迅的生活起居十分了解,借许先生的口来介绍鲁迅先生,既弥补了作者对先生了解的不足,又能真实地再现先生的很多生活片断,令人信服。

九、拓展延伸——鲁迅名言名句

1.横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。(鲁迅《自嘲》)

2.寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。(鲁迅《自题小像》)

3.心事浩茫连广宇,于无声处听惊雷。(鲁迅《无名》)

4.血沃中原肥劲草,寒凝大地发春华。(鲁迅《无题》)

5.无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。(鲁迅《答客诮》)

6. 时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的。

7.真的勇士敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。

8.时间就是生命,无端地空耗别人的时间,无异于谋财害命。

9.希望是本无所谓有,也无所谓无,这就如地上的路,其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

4 孙权劝学

一、课文文体:记叙文

二、作者及作品介绍:司马光(1019--1086),字君实,陕州夏县(今山西夏县)人,北宋大臣,著名史学家、文学家。宋神宗赵顼元丰八年(1085)卒,宋哲宗赵熙即位,高太皇太后听政,司马光入京主政,为相8个月后于次年病逝。他主编的《资治通鉴》是我国第一部编年体通史,内容丰富,叙事简练,是富有一定文学价值的历史名著。

《资治通鉴》是司马光主持编纂的一部编年体通史,全书上起周威烈王二十三年(前403),下讫后周世宗显德六年(959)。记载了从战国到五代共1362年间的史事。历时19年完成。神宗以其“鉴于往事,有资于治道”,命名为《资治通鉴》。书名“资治”,说明本书编撰的目的是为封建统治阶级提供政治借鉴。

题中“孙权”是三国时吴国的创建者;“劝学”是勉励别人学习的意三、文题解读思。题目交代了文章记叙的主要人物和核心事件。

四、相关人物

孙权(182-252),字仲谋,吴郡富春(今浙江富阳)人,三国时吴国的创建者。黄龙元年(229年),称帝于武昌(今湖北鄂州),国号吴,后迁都建业(今江苏南京)。

吕蒙(178-219),字子明,汝南富陂(今安徽阜南东南)人,东汉末孙权手下的将领。跟随孙权攻战各地,任横野中郎将。后随周瑜、程普等大破曹操于赤壁。初不习文,后听从孙权劝告,多读史书、兵书,鲁肃称其“学识渊博,非复吴下阿蒙”。

鲁肃(172-217),字子敬,三国时期吴国著名军事家、战略家、外交家。他不但治军有方,而且深谋远虑,见解超人。

四、背景介绍

孙权(181-252),字仲谋,三国时吴国的开国皇帝。东汉末,继其兄孙策占据江东六郡,后与刘备联合,大败曹操于赤壁。吕蒙(178-219),字子明,东吴大将。少时不读书,以胆气称,后接受孙权劝告,读了许多兵书、史书,智勇双全。倍受孙权,鲁肃的信赖。鲁肃死后,掌管东吴军事,率军暗袭荆州,领兵袭破关羽。鲁肃(172-217),字子敬,三国时吴王的得意谋臣,倍受赏识。从小丧父,靠祖母抚养。他少有大志,轻财好施,喜欢习武骑射。周瑜死后,官至东吴大都督,统领东吴兵马,东吴重臣。

三国时期,孙权大将周瑜和刘备在赤壁之战中大破曹操军队,不久周瑜病死了。鲁肃代替周瑜成为孙权的谋佐,然而刘备很快取得了益州,形成魏、蜀、吴三方鼎峙的局面。为了加强国力,孙权劝吕蒙多学习。“孙权劝学”的故事就发生了。

五、重点词语

(一)字词读音

卿(qīnɡ) 岂(qǐ) 邪(yé)

孰(shú) 更(gēng) 遂(suì)

(二)通假字

孤岂欲卿治经为博士邪:邪,通“耶”,表反问语气,相当于“吗”。

卿今当涂掌事:涂,通“途”。

(三)一词多义

当 但当涉猎(助动词,应当) 当涂掌事(动词:正)

见 见往事耳(了解) 大兄何见事之晚乎(认清)

(四)古今异义词

辞 古义:推脱。(蒙辞以军中多务) 今义:美好的词语。

治 古义:研究 今义:治理

及 古义:到了……的时候。(及鲁肃过寻阳)今义:以及。

过 古义:到。(及鲁肃过寻阳) 今义:经过。

更 古义:重新。(即更刮目相待) 今义:更加。

孤 古义:古时候王侯的自称,我 今义:独自,孤独

博士 古义:当时掌管经学的学官。(孤岂欲卿治经为博士邪)

今义:学位名称。

但 古义:副词,只。 (但当涉猎) 今义:转折连词。

六、重点句式

1.省略句

省略主语。 (“与蒙论议”即:“(肃)与蒙议论”。)

2.倒装句

状语后置。 (“蒙敌以军中多务”即:“蒙以军中多务辞”。)

七、成语

1.刮目相待:比喻去掉旧日的看法,用新的眼光来看待人或事物。

2.吴下阿蒙:泛指缺少学识才干的人,比喻人学识尚浅。多用于他人有了转变,学识大进,地位由低攀高,从贫穷到富有。

八、课文结构

九、课文主题

本文通过讲述孙权勉励吕蒙学习的故事,体现了孙权关心下级、善于劝学,赞扬了吕蒙虚心听劝且努力学习并有所成就,告诉我们“开卷有益”的道理。

本文告诉我们哪些道理?

①通过讲述孙权劝告吕蒙读书,吕蒙读书后大有长进的故事,告诉我们开卷有益的道理。

②我们不要以一成不变的态度看待他人,要以发展的眼光看待事物。

③不能因为事情繁忙就放弃学习,坚持读书是有益的。

④要善于听取他人的建议或意见。

十、文言文翻译

翻译五字法:

留——保留,表时间、年号、人名、字号、官名、地名、国号等的词可以保留,直接使用。

替——替换,用现代汉语双音词替换古代汉语单音词。

调——调整语序,使其符合现代汉语的表达习惯。

补——补充省略部分,使意思完整 。

删——删去无实在意义的虚词,不译。

翻译原则: 字字落实,直译为主,意译为辅。

翻译要求: 信、达、雅。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

人教七下语文期中期末复习课件

统编版七年级下册

2023春部编版七下语文期中期末复习

期中部分(1-3单元)

部编版语文七年级下册第一单元

第一单元复习

知 识 梳 理

寻找共性

寻寻找找

篇 目 体 裁

第 一 单 元 1. 邓稼先 人物传记

说和做 ——记闻一多先生言行片断 人物传记

3. 回忆鲁迅先生 回忆录

4. 孙权劝学 人物传记

写出人物的精神 写作

1 邓稼先

一、课文文体:人物传记、回忆录、散文

二、文题解读:

1.人物传记是对典型人物的生平事迹等进行系统描述、介绍的一种文学作品形式。作品要求“真、信、活”,以达到对人物特征和深层精神的表达和反映。人物传记是人物资料的有效记录形式,对历史和时代的变迁等方面的研究具有重要意义。

2、人物传记是一种常见的文学形式。主要记述人物的生平事迹、思想,根据各种书面的、口述的回忆及调查等相关材料,加以选择性的编排、描写或说明而成。传记的基本特征是具有真实性和文学性。

按作者分类可分为自传和他传:自传是传记作者叙述自己的生平经历,他传是指传记作者叙述他人的生平经历。按体裁分类可分为历史性传记和文学性传记,其中,历史性传记以记叙史实为主,文学性传记用多种文学艺术手法记叙人物的生活经历、精神品格等,它以史实为依据,但并不排斥某些想象性的文学艺术加工。

三、创作背景

邓稼先是杨振宁的同学,他为中国的核事业做出了重大贡献,然而,过去中国并没能在报刊上重点宣传、表彰他。1986年6月,邓稼先病重期间,杨振宁去医院探望他。后来,杨振宁又向中央领导同志谈自己的看法,他认为中国早就应该把对中国、对国际有贡献的科学家介绍出来。杨振宁非常敬重邓稼先,他说:“邓稼先是中国的帅才,他能得到中国领导人的绝对信任,也能得到群众的绝对信任,这是非常非常不容易的。”他又说:“我收集了许多邓稼先的材料,我期待有一天有人能写篇有关邓稼先的传记,我希望传记能把他对中国的贡献详细表达出来。”1986年7月29日,邓稼先逝世,一颗科学巨星陨落了。

1993年7月29日,是邓稼先逝世七周年。杨振宁教授写了这篇文章作为纪念。这是一位科学家写的科学家评传。作者有传统眼光,历史视野,全球胸襟,因此文章写得不同凡响,高人一筹。本文不同于一般的人物传记,更不同于一般写人的记叙文,而是以中华几千年文化为背景,以近一百多年来民族情结、50年朋友深情为基调,用饱含感情的语言介绍了一位卓越的科学家、爱国者。

邓稼先(1924—1986),1924年出生在安徽省怀宁县。在北平上了

小学和中学,于1945年自昆明西南联大毕业。1948年到1950年赴美国普

渡大学读理论物理,获得博士学位后立即乘船回国。1950年10月到中国

科学院工作。1958年8月奉命带领几十个大学毕业生开始研究原子弹制造

的理论。成为我国研制和发展核武器的重要技术领导人,为我国成功研

制原子弹、氢弹和新型核武器做出了重大贡献。1982年获国家自然科学

奖一等奖,1985年获两项国家科技进步奖特等奖,1986年获全国劳动模

范称号,1987年和1989年各获一项国家科技进步奖特等奖。1999年被追

授“两弹一星”功勋奖章。由于他对中国核科学事业做出了伟大贡献,

被称为“两弹”元勋。

四、作者介绍:

杨振宁,美籍华人,物理学家。1922年出生于安徽省合肥市,1942年毕业于西南联大物理系,1945年赴美国芝加哥大学深造,1948年获博士学位。1957年与李政道一起获得了诺贝尔物理学奖。他是最早获得诺贝尔物理学奖的华人之一。

杨振宁在粒子物理学、统计力学、凝聚态物理学等领域做出了多项卓越贡献。在粒子物理学、统计力学、1957年与李政道共同获得诺贝尔物理学奖,1980年获拉姆福德奖成。

五、文体知识

1、回忆录,顾名思义,就是回忆过去的事情,并且用文字记录下来。

准确地说,回忆录是记叙本人或他所熟悉的人的生活经历、社会活动、历史事件的一种文体,具有文献价值。

2、散文是作者运用生动形象的语言描摹社会生活中的人、事、景物,深入挖掘其中的内涵、哲理,表达对自然、社会、人生的感悟的一种文学体裁。其特点主要有形散而神聚、意境深邃、语言优美等。主要分为叙事散文、抒情散文、写景散文和哲理散文。

六、重点字词

元勋yuán xūn 奠基diànjī 选聘xuǎn pìn 谣言yáo yán

背诵bèi sòng 昼夜zhòu yè 昆仑kūn lún 挚友zhì yǒu

可歌可泣kě gē kě qì 鲜为人知xiǎn wéi rén zhī

至死不懈zhì sǐ bú xiè 鞠躬尽瘁jū gōng jìn cuì

当之无愧dāng zhī wú kuì 家喻户晓jiā yù hù xiǎo

锋芒毕露fēng máng bì lù 妇孺皆知fù rú jiē zhī

【殷红】发黑的红色。

【可歌可泣】形容英勇悲壮的感人事迹。

【鲜为人知】很少被人知道。鲜:少。

【至死不懈】到死都不松懈,比喻对某件事(信念)有着执着的追求 ,比喻对事业坚持不懈。

【鞠躬尽瘁】指恭敬谨慎,竭尽心力。

【当之无愧】当得起某种称号或荣誉,无须感到惭愧。

【家喻户晓】家家户户都知道,形容人所共知。

【锋芒毕露】锐气和才华全都显露出来。多指人好表现自己。

【妇孺皆知】妇女、小孩全都知道。指众所周知。

【截然不同】形容两件事物毫无共同之处。

【马革裹尸】用马皮把尸体包裹起来,指将士战死于战场。

七、内容提要:

第一部分,概述历史——贡献背景

第二部分,生平贡献——“两弹”元勋

第三部分,人物对比——性格气质

第四部分,破除谣言——民族骄傲

第五部分,艰难创业——精神品质

第六部分,高度赞扬——贡献意义

文章整体采用回忆性的手法,但并没有完全按照邓稼先的生平先后顺序,而是采用“横式结构法”,巧立主题式的小标题,多角度多侧面地展示了人物的性格和优秀品质,。六个部分各有侧重点,同时又连成一个整体。

八、课文结构

九、合作探究

全文六个部分之间有什么联系?能不能调换顺序?

这六部分紧密关联,不能调换顺序。

第一部分是引子→第二、三两部分介绍生平和经历,对比中突

出他的气质、品格和奉献精神→第四部分侧面描写贡献大,是对第

二部分的扩展→第五部分重点写他非凡的创造才能、坚强的意志、

坚定的信念、甘为祖国献身的崇高精神,是第二部分的具体化→第六部

分总结全文。

十、主题概述

本文用饱含深情的语言介绍了一位卓越的科学家、爱国者——邓稼先,且将其生平、贡献放在广阔的社会历史文化背景中描写、评价,突出了他对祖国的贡献,高度赞扬了他深沉的爱国主义精神和将整个生命奉献给祖国国防事业的崇高情怀。

十一、释疑解惑

吊古战场文:浩浩乎!平沙无垠,夐不见人。河水萦带,群山纠纷。黯兮惨悴,风悲日曛。蓬断草枯,凛若霜晨。鸟飞不下,兽铤亡群。亭长告余曰:“此古战场也!常覆三军。往往鬼哭,天阴则闻!”

译文:广大呀,广大呀!空旷的沙漠无边无际,辽阔的荒漠不见人烟。河水象飘带一 样弯曲流动。群山像犬牙一样交错在一起。 幽暗啊悲惨凄凉,北风悲号,天日昏黄。 飞蓬折断,百草枯死,寒冷得如霜冻的早晨。 各种飞鸟无处可栖,在天上乱窜,许多怪兽争斗激烈,失群狂奔。亭长告诉我说:“这就是古战场啊!常常有失败的一方全军都覆没在这里,时常能听到鬼哭的声音,每逢天阴的时候,就会听得更加清楚。”

十二、爱国名言积累

(1)先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。 ——范仲淹

(2)位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺。 ——陆游

(3)愿得此身长报国,何须生入玉门关。 ——戴叔伦

(4)风声雨声读书声声声入耳,国事家事天下事事事关心。

——顾宪成

(5)为中华之崛起而读书。 ——周恩来

2 说和做

——记闻一多先生言行片断

一、课文文体:人物传记、散文

二、作者介绍:

臧克家(1905-2004),诗人,笔名少全、何嘉。他是闻一多的学生、忠诚的爱国主义者,曾是中国民主同盟盟员。 1933年出版第一部诗集《烙印》,深受广大群众的喜爱。著有《难民》《老马》《烙印》《有的人》《宝贝儿》等。他的诗内容含蓄,语言朴实精练,具有和谐音韵美,富有社会意义。

三、题目解读

标题由主标题和副标题组成,主标题“说和做”点明写作内容,副标题“记闻一多先生言行片段”交代了写作对象,对主标题起补充说明的作用。闻一多先生的“说”和“做”与众不同。作为卓越学者的他是“做了再说,做了不说”,表现了他的谦虚美德和实干精神以及严谨的治学态度;作为革命家的他是说了就做,言行一致,表现了他英勇无畏的英雄气概。文章从“说”和“做”两个方面,高度赞扬了闻一多先生的崇高品格和革命精神。

关于闻一多:

闻一多(1899—1946),湖北浠水人,著名诗人、学者、爱国民主战士。五四运动中他在北京清华学校读书时即参加学生运动。1922年赴美国芝加哥美术学院学习,后来研究文学。1925年回国后,历任武汉大学、青岛大学、清华大学教授。1937年全面抗战开始,他在昆明西南联大任教。1943年后,因目睹蒋介石反动政府的腐败,愤然而起,积极参加反对独裁、争取民主的斗争。1946年7月15日被特务暗杀。

他的诗歌抒写了对祖国和人民命运的深切关注,洋溢着强烈的爱国主义精神;其散文抨击社会时弊,表达对帝国主义和反动军阀的痛恨。代表作有诗集《红烛》《死水》,散文《五四断想》,另有《唐诗杂论》等。

四、写作背景

1930年,国立青岛大学入学考试成绩发布,一位20多岁的考生数学零分,作文也只写了三句带感慨的新诗。按说,这位考生铁定无法录取。不过,问题是他碰上了一位慧眼识货的主考官。这位主考官就是文学院院长闻一多先生。闻先生从这三句杂感诗中发现了这位青年身上潜伏的才气,一锤定音破格录取。果不其然,这位青年没有辜负闻先生的期望,很快就发表了一首又一首的新诗,并于1933年出版了轰动一时的诗集《烙印》。这个青年就是后来享誉诗坛的臧克家。

臧克家在青岛大学学习期间,是先生的高足,经常向老师请教;闻一多也很赏识臧克家,1932年回清华任教后写信给臧克家说:“得一知己,可以无憾,在青岛得到你一个人已经够了。”可见相知之深。闻先生遇难后,臧克家于1946年8月撰写《我的先生闻一多》以示悼念。1980年2月又写了这篇散文,介绍闻一多先生作为诗人、学者和革命家的光辉事迹。

五、重点字词

梳头shū tóu 抱歉bào qiàn 秩序zhì xù 深宵shēn xiāo

伴侣bàn lǚ 小楷xiǎo kǎi 硕果shuò guǒ 卓越zhuó yuè

迭起dié qǐ 澎湃péng pài 大无畏dà wú wèi

锲而不舍qiè ér bù shě 目不窥园mù bù kuī yuán

沥尽心血lì jìn xīn xuè 心不在焉xīn bù zài yān

慷慨淋漓kāng kǎi lín lí 气冲斗牛qì chōng dǒu niú

【锲而不舍】锲,镂刻;舍,停止。不断地镂刻。比喻有恒心,有毅力。

【目不窥园】形容专心致志,埋头苦读。

【沥尽心血】比喻付出了全部精力、用尽了自己毕生的精力。多形容为事业、工作、文艺创作等尽心竭力。

【心不在焉】心思不在这里。指思想不集中。

【慷慨淋漓】形容说话、写文章意气昂扬,言辞畅快。

【气冲斗牛】气,气势;牛、斗,即牵牛星和北斗星,指天空。形容气势之盛可以直冲云霄。

【兀wù兀穷年】兀兀,劳苦的样子;穷年,终年。一年到头辛苦劳动,勤劳不懈。

【迥乎不同】形容差别很大,完全不一样。

【一反既往】一,完全;既往,从前。完全与以前相反。

【昂首挺胸】抬起头,挺起胸膛。形容斗志高,士气旺。

六、课文结构

七、课文主题

本文记述了闻一多先生作为学者方面和作为革命家方面的所说所做,表现了闻一多先生严谨的治学态度和大无畏的革命精神,突出赞扬了他言行一致、表里如一的高尚人格和为国家、为民族、为民主的献身精神。

八、拓展延伸 1945年抗日战争胜利后,国民党当局为篡夺胜利果实阴谋发动内战。中国人民在中国共产党领导下,坚持民主、和平,反对独裁和内战,开展了蓬勃的爱国民主运动。国民党当局为了镇压这一运动,疯狂制造白色恐怖,屠杀爱国民主人士。1946年7月11日,爱国民主人士李公朴在昆明被特务暗杀,特务们要暗杀的第二个对象就是闻一多先生。友人劝他躲一躲,但他毅然出席了15日的李公朴先生追悼大会。他事前没有准备发言,但面对会场上特务们的无理取闹和嚣张气焰,他忍无可忍,拍案而起走上讲台,发表了义正辞严的讲演——《最后一次讲演》。当天下午,闻一多先生就被特务暗杀了。

九、释疑解惑:文章结尾段有什么作用?

他,是口的巨人。他,是行的高标。

内容上

点明了全文的中心。“口的巨人”“行的高标”高度概括了闻一多先生的优秀品质——既敢于高声说出真理,又勇于以身殉国,表明先生在“说”和“做”上是值得我们学习的光辉榜样。“口的巨人”意味着闻一多为正义、民主、自由大声疾呼;“行的高标”意味着闻一多勇于牺牲的革命精神。

结构上

总结全文,照应开头。

闻一多先生的说和做

做了再说

做了不说

说了就做

既说又做

《唐诗杂论》

《楚辞校补》

《古典新义》

起草政治传单

群众大会演说

参加游行示威

口的巨人

行的高标

卓越的学者

学者方面

(1-7 )

民主战士

(8-20)

大勇的革命烈士

选材精当 夹叙夹议

3 回忆鲁迅先生

萧红

一、课文文体:散文

二、作者介绍:

原名张遒(qiú)莹,“萧红”是她发表《生死场》时使用的笔名,另有悄吟,玲玲,田娣等笔名。被誉为“30年代的文学洛神”,也曾被鲁迅誉为“当今中国最有前途的女作家”。1911年出生于黑龙江省呼兰县一个地主家庭,幼年丧母。1930年为了反抗父母包办的婚姻离家出走,流浪各地。1932年认识左翼作家萧军并与之结为志同道合的伴侣。1934年在鲁迅的帮助下和萧军一起来到上海。抗战爆发后,上海沦陷,萧红到了香港,1942年病逝于香港九龙。主要作品有:《生死场》、《马伯乐》、《呼兰河传》、《小城三月》。

三、文题解读:

关于鲁迅先生

鲁迅(1881-1936),中国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国无产阶级文学的奠基人。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。中国左翼作家联盟(“左联”)(文学组织)的发起人之一。1918年,首次用“鲁迅”为笔名,在《新青年》发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。1921年12月发表的中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上杰出的作品之一。小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟 》《华盖集 》《南腔北调集》 《且介亭杂文集》等。

四、创作背景

鲁迅说过:“想看好花,一定要有好土。”又曾表示:“只要能培一朵花,就不妨做会朽的腐草。”为了培育萧红这朵中国三四十年代中国女性文学园圃的奇葩,鲁迅甘作春泥,甘为人梯,在她的作品中倾注了大量心血;鲁迅去世之后,萧红从悲痛中振作起来,陆续出版和发表了许多名篇佳作。在零零总总的鲁迅回忆录中,萧红的《回忆鲁迅先生》一枝独秀。它不仅是鲁迅回忆录中的珍品,而且是中国现代怀人散文的典范,是敬献于鲁迅墓前的一个永不凋谢的花环。由于作者萧红是鲁迅先生的学生,跟回忆对象鲁迅有着直接交往,对回忆对象充满着缅怀崇敬之情,素材又来自于亲历、亲闻,因此作品不仅富于史传性,而且也富于文学性。

五、重点字词

舀yǎo 揩kāi 碟dié 捆kǔn

咳嗽ké sou 调羹tiáo gēng 绞肉jiǎo ròu 薪金xīn jīn

校对jiào duì 草率cǎo shuài 洗澡xǐ zǎo 悠然yōu rán

吩咐fēn fù 抹杀mǒ shā 疙瘩gē da

深恶痛绝shēn wù tòng jué 不以为然bù yǐ wéi rán

揩kāi:擦,抹。 阖hé:闭合。

轻捷:动作轻快敏捷。 安顿:安稳。

忧郁:忧伤郁结;忧虑烦闷。 存心:心里怀有的念头。

不以为然:不认为是对的。表示不同意或否定。

深恶痛绝:指对某人或某事物极端厌恶痛恨。

六、课文结构

七、课文主题

这篇回忆录通过对鲁迅先生的笑声、走路、待人接物、休闲、写作、养病等生活细节的描述,展示了鲁迅先生的日常生活,表现了他智慧、幽默、爽朗、平易近人、关爱他人的品质,抒发了作者对鲁迅先生的热爱和怀念之情。

八、课文中的侧面描写

萧红在写鲁迅先生回忆录时还穿插描写了其他人物的情况,通过描写鲁迅先生与其他人物的交往,烘托出一个真实、富有人情味的、生活化的鲁迅形象,给人留下深刻的印象。特别是许先生和鲁迅先生朝夕相处,对鲁迅的生活起居十分了解,借许先生的口来介绍鲁迅先生,既弥补了作者对先生了解的不足,又能真实地再现先生的很多生活片断,令人信服。

九、拓展延伸——鲁迅名言名句

1.横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。(鲁迅《自嘲》)

2.寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。(鲁迅《自题小像》)

3.心事浩茫连广宇,于无声处听惊雷。(鲁迅《无名》)

4.血沃中原肥劲草,寒凝大地发春华。(鲁迅《无题》)

5.无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。(鲁迅《答客诮》)

6. 时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的。

7.真的勇士敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。

8.时间就是生命,无端地空耗别人的时间,无异于谋财害命。

9.希望是本无所谓有,也无所谓无,这就如地上的路,其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

4 孙权劝学

一、课文文体:记叙文

二、作者及作品介绍:司马光(1019--1086),字君实,陕州夏县(今山西夏县)人,北宋大臣,著名史学家、文学家。宋神宗赵顼元丰八年(1085)卒,宋哲宗赵熙即位,高太皇太后听政,司马光入京主政,为相8个月后于次年病逝。他主编的《资治通鉴》是我国第一部编年体通史,内容丰富,叙事简练,是富有一定文学价值的历史名著。

《资治通鉴》是司马光主持编纂的一部编年体通史,全书上起周威烈王二十三年(前403),下讫后周世宗显德六年(959)。记载了从战国到五代共1362年间的史事。历时19年完成。神宗以其“鉴于往事,有资于治道”,命名为《资治通鉴》。书名“资治”,说明本书编撰的目的是为封建统治阶级提供政治借鉴。

题中“孙权”是三国时吴国的创建者;“劝学”是勉励别人学习的意三、文题解读思。题目交代了文章记叙的主要人物和核心事件。

四、相关人物

孙权(182-252),字仲谋,吴郡富春(今浙江富阳)人,三国时吴国的创建者。黄龙元年(229年),称帝于武昌(今湖北鄂州),国号吴,后迁都建业(今江苏南京)。

吕蒙(178-219),字子明,汝南富陂(今安徽阜南东南)人,东汉末孙权手下的将领。跟随孙权攻战各地,任横野中郎将。后随周瑜、程普等大破曹操于赤壁。初不习文,后听从孙权劝告,多读史书、兵书,鲁肃称其“学识渊博,非复吴下阿蒙”。

鲁肃(172-217),字子敬,三国时期吴国著名军事家、战略家、外交家。他不但治军有方,而且深谋远虑,见解超人。

四、背景介绍

孙权(181-252),字仲谋,三国时吴国的开国皇帝。东汉末,继其兄孙策占据江东六郡,后与刘备联合,大败曹操于赤壁。吕蒙(178-219),字子明,东吴大将。少时不读书,以胆气称,后接受孙权劝告,读了许多兵书、史书,智勇双全。倍受孙权,鲁肃的信赖。鲁肃死后,掌管东吴军事,率军暗袭荆州,领兵袭破关羽。鲁肃(172-217),字子敬,三国时吴王的得意谋臣,倍受赏识。从小丧父,靠祖母抚养。他少有大志,轻财好施,喜欢习武骑射。周瑜死后,官至东吴大都督,统领东吴兵马,东吴重臣。

三国时期,孙权大将周瑜和刘备在赤壁之战中大破曹操军队,不久周瑜病死了。鲁肃代替周瑜成为孙权的谋佐,然而刘备很快取得了益州,形成魏、蜀、吴三方鼎峙的局面。为了加强国力,孙权劝吕蒙多学习。“孙权劝学”的故事就发生了。

五、重点词语

(一)字词读音

卿(qīnɡ) 岂(qǐ) 邪(yé)

孰(shú) 更(gēng) 遂(suì)

(二)通假字

孤岂欲卿治经为博士邪:邪,通“耶”,表反问语气,相当于“吗”。

卿今当涂掌事:涂,通“途”。

(三)一词多义

当 但当涉猎(助动词,应当) 当涂掌事(动词:正)

见 见往事耳(了解) 大兄何见事之晚乎(认清)

(四)古今异义词

辞 古义:推脱。(蒙辞以军中多务) 今义:美好的词语。

治 古义:研究 今义:治理

及 古义:到了……的时候。(及鲁肃过寻阳)今义:以及。

过 古义:到。(及鲁肃过寻阳) 今义:经过。

更 古义:重新。(即更刮目相待) 今义:更加。

孤 古义:古时候王侯的自称,我 今义:独自,孤独

博士 古义:当时掌管经学的学官。(孤岂欲卿治经为博士邪)

今义:学位名称。

但 古义:副词,只。 (但当涉猎) 今义:转折连词。

六、重点句式

1.省略句

省略主语。 (“与蒙论议”即:“(肃)与蒙议论”。)

2.倒装句

状语后置。 (“蒙敌以军中多务”即:“蒙以军中多务辞”。)

七、成语

1.刮目相待:比喻去掉旧日的看法,用新的眼光来看待人或事物。

2.吴下阿蒙:泛指缺少学识才干的人,比喻人学识尚浅。多用于他人有了转变,学识大进,地位由低攀高,从贫穷到富有。

八、课文结构

九、课文主题

本文通过讲述孙权勉励吕蒙学习的故事,体现了孙权关心下级、善于劝学,赞扬了吕蒙虚心听劝且努力学习并有所成就,告诉我们“开卷有益”的道理。

本文告诉我们哪些道理?

①通过讲述孙权劝告吕蒙读书,吕蒙读书后大有长进的故事,告诉我们开卷有益的道理。

②我们不要以一成不变的态度看待他人,要以发展的眼光看待事物。

③不能因为事情繁忙就放弃学习,坚持读书是有益的。

④要善于听取他人的建议或意见。

十、文言文翻译

翻译五字法:

留——保留,表时间、年号、人名、字号、官名、地名、国号等的词可以保留,直接使用。

替——替换,用现代汉语双音词替换古代汉语单音词。

调——调整语序,使其符合现代汉语的表达习惯。

补——补充省略部分,使意思完整 。

删——删去无实在意义的虚词,不译。

翻译原则: 字字落实,直译为主,意译为辅。

翻译要求: 信、达、雅。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读