02 社戏【2023春统编版八下语文考点梳理与集训】(教师版)

文档属性

| 名称 | 02 社戏【2023春统编版八下语文考点梳理与集训】(教师版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-15 08:47:09 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

社 戏

一、基础知识

1.阅读下面的文字,完成后面小题。

平桥村只有一只早出晚归的航船是大船,决没有留用的道理。其余的都是小船,不合用;央人到邻村去问,也没有,早都给别人定下了。外祖母很气恼,怪家里的人不早定,絮叨起来。母亲便宽慰伊,说我们鲁镇的戏比小村里的好得多,一年看几回,今天就算了。只有我急得要哭,母亲却遏力的zhǔ fù我,说万不能装模装样,怕又招外祖母生气,又不准和别人一同去,说是怕外祖母要担心。

(1)给加点字注音,根据拼音写出相应的汉字。

气恼( ) 絮叨( ) zhǔ fù( ) 装模装样( )

(2)文中有错别字的一个词语是“_____”,这个词语的正确写法是“_____”。

(3)文中“宽慰”的意思是:_________。

【答案】 nǎo dao 嘱咐 mú 遏力 竭力 宽解安慰

【解析】第(1)和第(2)小题考查学生对字音、字形的掌握情况。要求学生在平时的学习中注意字音的识记和积累,特别是形近字、多音字,这样才能轻松应对该种题型。注意“模”是多音字:“mú”,模样;“mó”,模型。(3)这道题考查的是词语在具体语境中的意思,解答时要联系文章上下文及主旨来思考。根据句意可知“宽慰”是宽解安慰的意思。

点睛:这道题考查的是词语在具体语境中的意思,这种词语的意思是语境临时赋予的,具有特殊的表情达意的作用。因此,做这样的题必须结合具体的语言环境来解释,不能借助字典等工具书照抄照搬下来。

2.依次填入下列句中横线上的关联词语,最恰当的一项是( )

双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,这老头子很细心,一定要知道,会骂的。 大家议论之后,归结是不怕。他 骂,我们 要他归还去年在岸边拾去的一枝枯桕树, 当面叫他“八癞子”。

A.然而 即使 也 况且 B.因而 如果 便 况且

C.然而 如果 便 而且 D.因而 即使 也 而且

【答案】C

【解析】仔细阅读句子,读出句子之间内在的逻辑性关系。

第一空:“双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,这老头子很细心,一定要知道,会骂的”和“大家议论之后,归结是不怕”是转折关系,所以用“然而”关联;

第二、三空:“骂”和后面“我们”形成条件关系,用“如果”骂,我们便要他归还去年在岸边拾去的一枝枯桕树。“如果”和“便”合适;

第四空:“要他归还去年在岸边拾去的一枝枯桕树”和“当面叫他‘八癞子’”是递进关系,语意上表示更进一层,用“而且”关联。

故选C。

3.下列对本文内容理解不正确的一项是( )

A.小说写看戏前,作者主要用衬托的手法,写出平桥村是儿时的“乐土”,又以这里一般的“乐事”,引出后面“到赵庄去看戏”的情节,为下文做了铺垫。

B.小说的标题是“社戏”,这就点明了它的中心事件是“看社戏”,因此,作者花了很多笔墨来写社戏的内容。

C.作者描写江南特有的农村风光,衬托小伙伴们去看戏时轻松愉快的心情。通过语言、动作描写,反映平桥村老人和孩子善良、淳朴的美好品质。

D.这篇小说中,月下行船、船头看戏、月夜归航这三个片段写得富有诗情画意,充满了江南水乡的生活气息。

【答案】B

【解析】B项理解不正确。小说的标题虽然是“社戏”,但文章旨在表现农家小伙伴及劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的美好品质。因此,文章并没有花很多笔墨写社戏的内容。故选B。

4.下列语句的标点符号使用有误的一项是( )

A.鲁迅先生的“其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路”这句格言,流传到今天将近一百年了。

B.语言,人们用来抒情达意;文字,人们用来记言记事。

C.一村的老老小小,也决没有一个会想出“犯上”这两个字来。

D.六一公公看见我,便停了楫,笑道,“请客?——这是应该的。”于是对我说。“迅哥儿,昨天的戏可好么?”

【答案】D

【解析】D项的标点使用有误,第二个句号应为逗号。

5.指出下列各句使用的描写方法。

(1)忽然间,一个最聪明的双喜大悟似的提议了,他 说,“大船?八叔的航船不是回来了么 ”( )

(2)我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。( )

(3)月还没有落,仿佛看戏也并不很久似的,而一离赵庄,月光又显得格外的皎洁。( )

(4)不久豆熟了,便任凭航船浮在水面上,都围起来用手撮着吃。( )

【答案】 1)语言描写 (2)心理描写 (3)景物描写 (4)动作描写

【解析】考查人物描写方法。常用的人物描写方法有肖像描写、外貌描写、语言描写、动作描写、心理描写、细节描写等,结合句子不难辨析。

6.下列文学常识中有误的一项是( )

A.鲁迅的代表作有小说集《呐喊》《彷徨》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《华盖集》等。

B.在绍兴,“社”是一种区域名称,“社戏”就是社中每年所演的“年规戏”。

C.《社戏》选自小说集《彷徨》,文中能连翻四十八个跟头的铁头老生属于戏曲四行当中的角色。

D.鲁迅的《狂人日记》是中国现代文学史上第一篇白话小说,它为新文学运动奠定了基石。

【答案】C

【解析】C.有误,《社戏》选自小说集《呐喊》。故选C。

7.下列句子中没有语病的一项是( )

A.保护并了解“社戏”这种传统艺术,是每个中国人义不容辞的责任

B.我们是否能弘扬传统文化,关键在于各级部门的重视

C.《社戏》的作者是闻名世界的中国作家鲁迅的作品

D.《社戏》中有个聪明机智的人物双喜,文中对他有许多生动形象的语言描写和动作描写

【答案】D

【解析】A项“保护并了解”不符合认识的逻辑,应为“了解并保护”;B项两面对一面,去掉“是否”;C项把“的作者”或“的作品”去掉一个。

8.文学常识填空。

(1)《社戏》的体裁是___。这篇课文的作者___是我国伟大的思想家、文学家和革命家,代表作有小说集《____》《___》等。

(2)社,在绍兴指_____。社戏,就是社中每年所演的“______”。

(3)中国戏曲分为生、旦、净、丑四个行当。老生扮演中年以上男子,小生扮演______,小旦扮演______,老旦扮演老年女子,武净扮演以武打为主的角色,小丑扮演______。

【答案】 小说 鲁迅 《呐喊》 《彷徨》 一种居住区域 年规戏 年轻男子 年轻女子 滑稽人物

【解析】此题考查的是学生对文学常识的积累、识记与理解能力,要求学生在日常读书与学习中,注意多积累,多背诵,这样才能轻松应对此种题型。《社戏》是我国伟大的思想家、文学家和革命家鲁迅创作的一篇小说。“社戏”中“社”在绍兴指一种居住区域,“社戏”就是社中每年所演的年规戏。中国戏曲分为生、旦、净、丑四个行当。老生扮演中年以上男子,小生扮演年轻男子,小旦扮演年轻女子,老旦扮演老年女子,武净扮演以武打为主的角色,小丑扮演滑稽人物。据此回答即可。

9.(福建福州时代中学月考)学习了《社戏》后,同学们一致认为,作为新时代的中学生有责任把我国的传统戏曲发扬光大。为此,他们决定以“拯救戏曲”为题,举行一次主题班会。

(1)【设计开场白】请你为本次班会设计一段开场白。(50~100字)

(2)【谈谈看法】同学们针对“中国传统戏曲如何摆脱困境,获得新生”这一问题展开讨论,请谈谈你的看法。

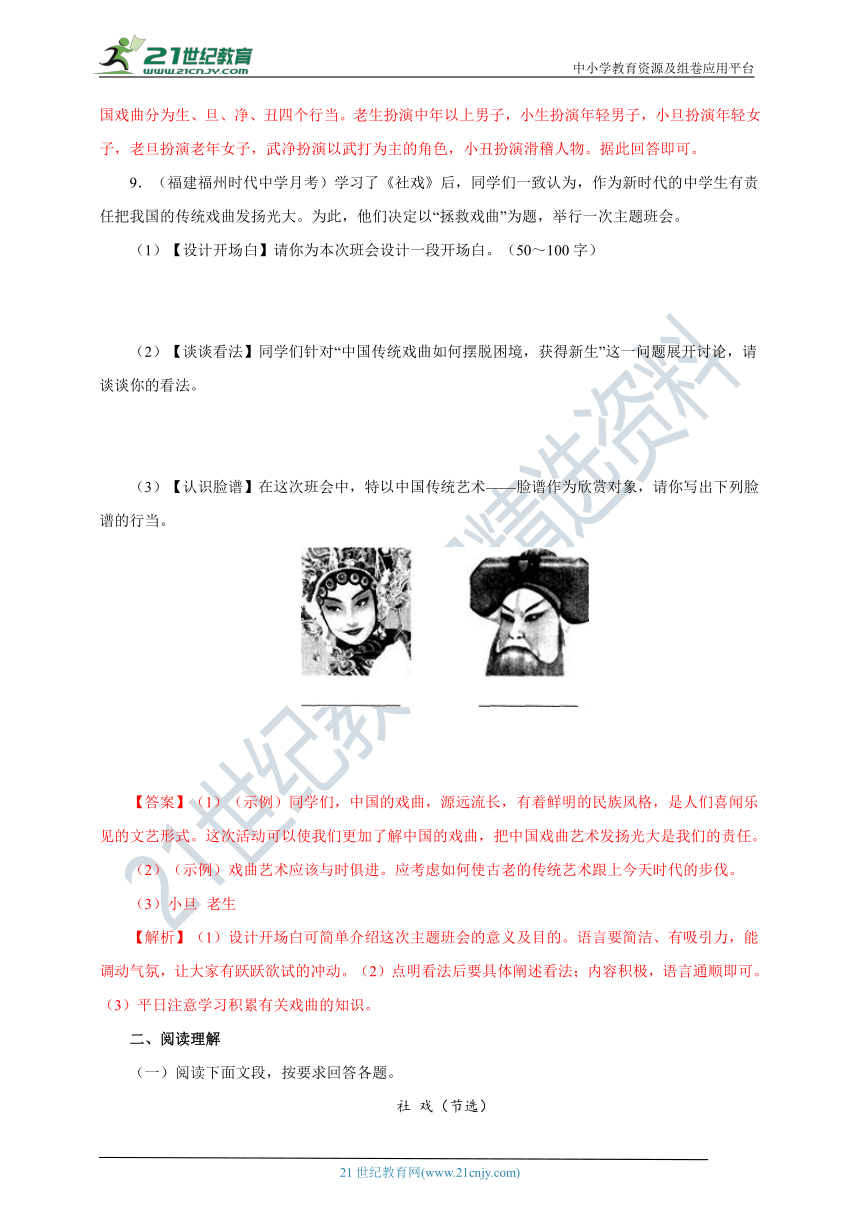

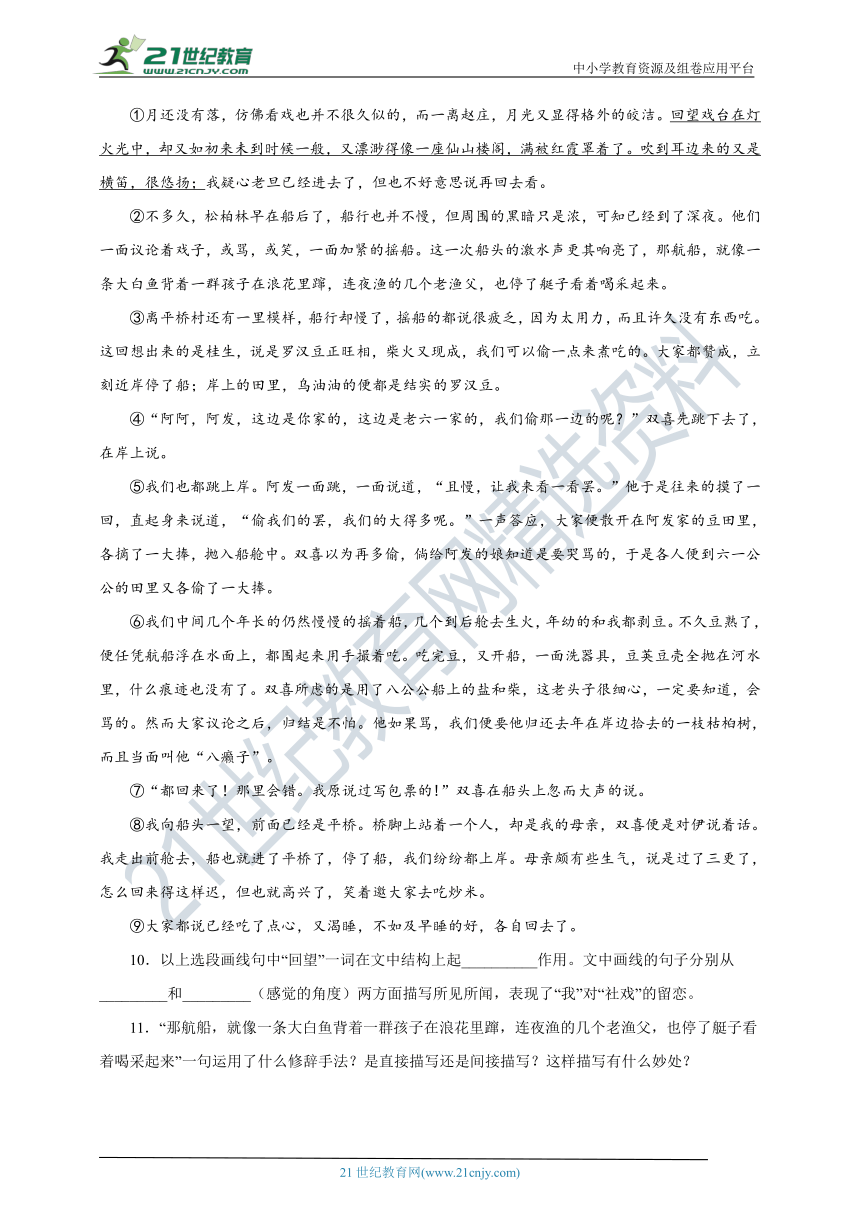

(3)【认识脸谱】在这次班会中,特以中国传统艺术——脸谱作为欣赏对象,请你写出下列脸谱的行当。

【答案】(1)(示例)同学们,中国的戏曲,源远流长,有着鲜明的民族风格,是人们喜闻乐见的文艺形式。这次活动可以使我们更加了解中国的戏曲,把中国戏曲艺术发扬光大是我们的责任。

(2)(示例)戏曲艺术应该与时俱进。应考虑如何使古老的传统艺术跟上今天时代的步伐。

(3)小旦 老生

【解析】(1)设计开场白可简单介绍这次主题班会的意义及目的。语言要简洁、有吸引力,能调动气氛,让大家有跃跃欲试的冲动。(2)点明看法后要具体阐述看法;内容积极,语言通顺即可。(3)平日注意学习积累有关戏曲的知识。

二、阅读理解

(一)阅读下面文段,按要求回答各题。

社 戏(节选)

①月还没有落,仿佛看戏也并不很久似的,而一离赵庄,月光又显得格外的皎洁。回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。吹到耳边来的又是横笛,很悠扬;我疑心老旦已经进去了,但也不好意思说再回去看。

②不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。这一次船头的激水声更其响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

③离平桥村还有一里模样,船行却慢了,摇船的都说很疲乏,因为太用力,而且许久没有东西吃。这回想出来的是桂生,说是罗汉豆正旺相,柴火又现成,我们可以偷一点来煮吃的。大家都赞成,立刻近岸停了船;岸上的田里,乌油油的便都是结实的罗汉豆。

④“阿阿,阿发,这边是你家的,这边是老六一家的,我们偷那一边的呢?”双喜先跳下去了,在岸上说。

⑤我们也都跳上岸。阿发一面跳,一面说道,“且慢,让我来看一看罢。”他于是往来的摸了一回,直起身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。”一声答应,大家便散开在阿发家的豆田里,各摘了一大捧,抛入船舱中。双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要哭骂的,于是各人便到六一公公的田里又各偷了一大捧。

⑥我们中间几个年长的仍然慢慢的摇着船,几个到后舱去生火,年幼的和我都剥豆。不久豆熟了,便任凭航船浮在水面上,都围起来用手撮着吃。吃完豆,又开船,一面洗器具,豆荚豆壳全抛在河水里,什么痕迹也没有了。双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,这老头子很细心,一定要知道,会骂的。然而大家议论之后,归结是不怕。他如果骂,我们便要他归还去年在岸边拾去的一枝枯桕树,而且当面叫他“八癞子”。

⑦“都回来了!那里会错。我原说过写包票的!”双喜在船头上忽而大声的说。

⑧我向船头一望,前面已经是平桥。桥脚上站着一个人,却是我的母亲,双喜便是对伊说着话。我走出前舱去,船也就进了平桥了,停了船,我们纷纷都上岸。母亲颇有些生气,说是过了三更了,怎么回来得这样迟,但也就高兴了,笑着邀大家去吃炒米。

⑨大家都说已经吃了点心,又渴睡,不如及早睡的好,各自回去了。

10.以上选段画线句中“回望”一词在文中结构上起__________作用。文中画线的句子分别从_________和_________(感觉的角度)两方面描写所见所闻,表现了“我”对“社戏”的留恋。

11.“那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来”一句运用了什么修辞手法?是直接描写还是间接描写?这样描写有什么妙处?

12.在以上选段中找出表现阿发憨厚无私的句子。

13.从文中双喜的所言所思,可看出他是一个什么样的少年?

14.针对文中孩子们的行为、做法,谈谈你的看法。

【答案】10. 承上启下过渡 视觉 听觉 11.运用比喻修辞,间接描写,表明船行驶之快,突出孩子们驾船技术高超。 12.“偷我们的吧,我们的大得多呢。” 13.双喜是一个反应灵敏、考虑周到、充满自信的少年。 14.文中孩子们偷豆带有游戏性质,不能视为不良行为。它重在表现孩子们无忧无虑的童心童趣及良好品德,同时展示农村自由天地中充满诗情画意的儿童生活。

【解析】10.本题考查字词作用及写景角度。

“回望”有“回顾,回头看”之意;“回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般”,写“我们”看了社戏回去时,所见景致与来时一样,承接上文;联系第②段“不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船”,写“我们”返程的内容,引出下文;“回望”一词起到承上启下的过渡作用;

画线句中“回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了”,写见到的灯火光,是从视觉角度写景;“吹到耳边来的又是横笛,很悠扬”,写听到的悠扬的笛声,是从听觉角度写景。

11.本题考查修辞手法、描写方法及作用。

“那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿”,将行进的航船比作在浪花里蹿的大白鱼,运用了比喻的修辞手法;“连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来”,夜渔的老渔父定然是行船技艺高超的,连他们都停了艇子为孩子们喝彩,可见孩子们的船行驶之快,突出孩子们驾船技术高超,运用的是间接描写。

12.本题考查人物形象的分析。

“偷我们的罢,我们的大得多呢”一句体现了阿发憨厚无私一面;联系第③段“离平桥村还有一里模样,船行却慢了,摇船的都说很疲乏,因为太用力,而且许久没有东西吃”,第④段“‘阿阿,阿发,这边是你家的,这边是老六一家的,我们偷那一边的呢?’双喜先跳下去了,在岸上说”,第⑤段“阿发一面跳,一面说道,‘且慢,让我来看一看罢。’他于是往来的摸了一回,直起身来说道”等语句可知,在“我们”返程时饿了打算吃豆子,在双喜询问阿发吃谁家的豆子时,阿发摸了摸自家与老六家的豆子,认为自己的豆大,应该吃自己家的;可见其憨厚无私。

13.本题考查人物形象的分析。

第⑤段“一声答应,大家便散开在阿发家的豆田里,各摘了一大捧,抛入船舱中。双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要哭骂的,于是各人便到六一公公的田里又各偷了一大捧”,第⑥段“双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,这老头子很细心,一定要知道,会骂的”,写双喜考虑到如果“偷”太多阿发家的豆会挨骂,就又到六一公公的田里“偷”豆,双喜考虑到八公公很细心,担心会发现用了船上的盐和柴;可见双喜是反应灵敏、考虑周到的;

第⑦段“‘都回来了!那里会错。我原说过写包票的!’双喜在船头上忽而大声的说”,双喜在出发看社戏时曾打包票不会出问题,回来后大声报平安;可见双喜是充满自信的少年。

14.本题考查拓展延伸。

本选段主要讲了“我们”在看完社戏返程时因为饿了所以“偷豆”吃的内容,阿发认为自己的豆大于是让小伙伴“偷”自己的豆,双喜担心拿太多豆阿发会被骂,于是上六一公公田里又“偷”了些豆,主要表现了孩子们无忧无虑的童心童趣及良好品德,展示农村自由天地中充满诗情画意的儿童生活,“偷豆”属于孩子们带有游戏行为的举动,不能算作不良行为。

(二)阅读下面散文,完成下面小题。

乌篷船

周作人

于荣君:

①接到手书,知道你要到我的故乡去,叫我给你一点什么指导。老实说,我的故乡,真正可怀恋的地方,并不是那里;但是因为在那里生长,住过十多年,究竟知道一点情形,所以写这一封信告诉你。

②我所要告诉你的,并不是那里的风土人情,那是写不尽的,但是你到那里一看也就会明白的,不必啰嗦地多讲。我要说的是一种很有趣的东西,这便是船。你在家乡平常总坐人力车,电车,或是汽车,但在我的故乡那里这些都没有,除了在城内或山上是用轿子以外,普通代步都是用船。船有两种,普通坐的都是“乌篷船”,白篷的大抵作航船用,坐夜航船到西陵去也有特别的风趣,但是你总不便坐,所以我也就可以不说了。乌篷船大的为“四明瓦”,小的为脚划船,亦称小船。但是最适用的还是在这中间的“三道”,亦即三明瓦。篷是半圆形的,用竹片编成,中夹竹箬,上涂黑油;在两扇“定篷”之间放着一扇遮阳,也是半圆的,木作格子,嵌著一片片的小鱼鳞,径约一寸,颇有点透明,略似玻璃而坚韧耐用,这就称为明瓦。三明瓦者,谓其中舱有两道,后舱有一道明瓦也。船尾用橹,大抵两支,船首有竹篙,用以定船。船头着眉目,状如老虎,但似在微笑,颇滑稽而不可怕,唯白篷船则无之。三道船篷之高大约可以使你直立,舱宽可放下一顶方桌,四个人坐着打麻将——这个恐怕你也已学会了吧?小船则真是一叶扁舟,你坐在船底席上,篷顶离你的头有两三寸,你的两手可以搁在左右的舷上,还把手都露出在外边。在这种船里仿佛是在水面上坐,靠近田岸去时泥土便和你的眼鼻接近,而且遇着风浪,或是坐得少,不小心,就会船底朝天,发生危险,但是也颇有趣味,是水乡的一种特色。不过你总可以不必去坐,最好还是坐那三道船罢。

③你如坐船出去,可是不能像坐电车的那样性急,立刻盼望走到。倘若出城,走三四十里路(我们那里的里程是很短,一里才及英里三分之一),来回总要预备一天。你坐在船上,应该是游山的态度,看看四周物色,随处可见的山,岸旁的乌柏,河边的红寥和白苹,渔舍,各式各样的桥,困倦的时候睡在舱中拿出随笔来看,或者冲一碗清茶喝喝。偏门外的鉴湖一带,贺家池,壶觞左近,我都是喜欢的,或者往娄公埠骑驴去游兰亭(但我劝你还是步行,骑驴或者于你我不很相宜),到得暮色苍然的时候进城上都挂着薜荔的东门来,倒是颇有趣味的事。倘若路上不平静,你往杭州去时可于下午开船,黄昏时候的景色正最好看,只可惜这一带地方的名字我都忘记了。夜间睡在舱中,听水声橹声,来往船只的招呼声,以及乡间的犬吠鸡鸣,也都很有意思。雇一只船到乡下去看庙戏,可以了解中国旧戏的真趣味,而且在船上行动自如,要看就看,要睡就睡,要喝酒就喝酒,我觉得也可以算是理想的行乐法。只可惜讲维新以来这些演剧与迎会都已禁止,中产阶级的低能人别在“布业会馆”等处建起“海式”的戏场来,请大家买票看上海的猫儿戏。这些地方你千万不要去——你到我那故乡,恐怕没有一个人认得,我又因为在教书不能陪你去玩,坐夜船,谈闲天,实在抱歉而且惆怅。川岛君夫妇现在偁山下,本来可以给你介绍,但是你到那里的时候他们恐怕已经离开故乡了。初寒,善自珍重,不尽。

一九二六年一月十八日夜,于北京

(选自《周作人散文集》)

15.阅读全文,下列选项中理解有误的一项是( )

A.第①段是交代写作缘起,作者提到自己故乡时表现得看似平淡,实则情浓。

B.第②段介绍故乡的乌篷船,详略得宜,其中小船虽小,颇有趣味,值得推荐。

C.第③段写作者给老友乘船出游当“参谋”。虽是“玩水”,却似“游山”。

D.全文通过写乌篷船等景物,表现了作者对家乡的热爱。

16.文章详细叙述了乌篷船的用途、_________________、结构、_________________等,作者坐船上游山玩水,处处显示出_________________、_________________的生活态度。

17.赏析下面的句子。

夜间睡在舱中,听水声橹声,来往船只的招呼声,以及乡间的犬吠鸡鸣,也都很有意思。

18.选文中写到家乡的乌篷船是颇有趣味,《社戏》中的白篷航船承载儿时的快乐。从两文中各举一例并进行分析。

【答案】15.B 16. a.大小/尺寸/规格; b.外形/形状/外貌;c.种类/样式/类型/类别;d.材料 (abcd四种任写两种不一样的即可) a.心态平和/平静恬淡/不急不躁/安然平和; b.安闲自在/逍遥自在/随遇而安/随性自由;c.享受生活/热爱生活/享受当下/及时行乐(abc三种任写两种不一样的即可) 17.听觉/环境描写,写了夜晚船中听到的声音/夜晚船周边的声音/夜晚乡村的声音,流露出诗人闲适的人生态度/突出诗人在乌篷船中航行的乐趣/以及对家乡的喜爱/赞美/怀念。 18.选文中举例:乌篷船的船头造型;乘坐小船时闻到泥土的芬芳,可能发生危险但是颇有趣味;坐船出城欣赏美景;乘船归来暮色中进城;夜晚睡在船舱中倾听各种声音;雇一只船去看庙戏(学生摘录相关原句或者进行概括都可以)分析:表现作者的闲适;自由、无拘无束;能够欣赏美景。

课文举例:乘船看戏;乘船看戏途中看到江南月夜美景;归航偷豆子、吃豆子;归航时船像一条大鱼;小伙伴们乘船载着我(学生摘录相关原句或者进行概括都可以)。分析:童真童趣;小伙伴的淳朴热情;小伙伴们班之间的友谊、友情;欣赏到江南美景。

【解析】15.本题考查对文章内容的理解。

B.结合第②段中“而且遇着风浪,或是坐得少,不小心,就会船底朝天,发生危险”“不过你总可以不必去坐,最好还是坐那三道船罢”分析,可概括出小船虽然颇有趣味,但是容易发生危险;“值得推荐”表述有误;

故选B。

16.本题考查文章内容的理解。根据题干的提示,锁定答案区域,通过关键词句进行概括分析。

根据已给出的“乌篷船的用途”,可锁定答案区域为第②自然段中“普通代步都是用船。船有两种,普通坐的都是‘乌篷船’,白篷的大抵作航船用”,可概括出乌篷船用船代步(用途);

第一空,根据第②段中“乌篷船大的为‘四明瓦’,小的为脚划船,亦称小船”分析,可概括为乌篷船的大小或尺寸;

根据给出的“结构”,指乌篷船的建筑式样,可锁定答案区域为第②段“四明瓦”“三明瓦”,主要介绍乌篷船的结构;

第二空,根据第②段“篷是半圆形的,用竹片编成,中夹竹箬,上涂黑油”分析,“半圆形”指乌篷船的形状,“竹片”指乌篷船的材料;

第三、四空,根据已给出的“坐船上游山玩水”可定位到第③段中“你坐在船上,应该是游山的态度,看看四周物色,随处可见的山”,结合前后文进行分析概括即可;结合第③段“可是不能像坐电车的那样性急,立刻盼望走到”分析,“不能性急”指坐船不能急躁,可知作者不急不躁的生活态度;结合第③段“而且在船上行动自如,要看就看,要睡就睡,要喝酒就喝酒”分析,“要看就看,要睡就睡”写出游玩时行动随意,可概括出作者随性自在的生活态度;结合第③段“困倦的时候睡在舱中拿出随笔来看,或者冲一碗清茶喝喝”分析,“睡在舱中”写出游玩时地洒脱自如,可知作者逍遥闲适的生活态度。

17.本题考查句子的赏析。赏析句子是应找到恰当的分析角度,结合句子内容进行分析,并结合上下文分析作者的表达意图。

句中“听水声橹声、招呼声、犬吠鸡鸣”等词语描绘的是声音,此句是从听觉的角度描绘的,结合“夜间睡在舱中”分析,这是夜间的环境描写,结合第③段中“而且在船上行动自如,要看就看,要睡就睡,要喝酒就喝酒,我觉得也可以算是理想的行乐法”分析,“理想的行乐法”写出外出游玩地乐趣,表现出了夜间游玩时的闲适以及趣味十足,表现了对家乡的喜爱与怀念。

18.本题考查比较阅读。注意结合具体情节进行分析。

题干中提到“家乡的乌篷船是颇有趣味”“白篷航船承载儿时的快乐”并各举一例分析,结合其中的关键词“趣味、快乐”,即应分别选取这两篇文章中极为有趣的语句或情节,结合语境进行赏析,赏析过程中应突出表现作者的意趣。举例时注意应摘抄选段中原句或者直接概括文章具体情节,语言简洁。

示例:

选文中举例:第③段“你坐在船上,应该是游山的态度,看看四周物色,随处可见的山,岸旁的乌柏,河边的红寥和白苹,渔舍,各式各样的桥,困倦的时候睡在舱中拿出随笔来看,或者冲一碗清茶喝喝”。

分析:描写外出游玩乘船观赏各种美景,困倦时随性而为,表现出作者悠闲自得地生活情趣。

《社戏》中“我”与小伙伴们月下行船前往看戏,归航时一同筹划着偷豆、吃豆。

分析:月下行船的美景,偷豆、吃豆的有趣,表现出童年生活的天真烂漫,自在惬意。

(三)阅读下文,回答问题。

看社戏(节选)

王英琦

太阳还悬在西天沉着地燃烧,便已有前村后队的人,不绝地去赶戏了。

今晚出的戏码叫《老包坐监》。关于包公的戏,民间早已演得烂熟。最著名的当首推《铡美记》了。我小时看过这个戏的京剧,却丝毫不记得还有什么《老包坐监》。我生疑这戏绝不是包公戏的正宗嫡传,这又是当地人生造出来的老包新传。

姑不论戏码怎生地瞎编乱造,台上的老包却唱得十二分地卖力,血气沸腾,声贯丹田,包括那一招一式都功夫极深,成熟到家。豫剧毕竟姓豫。据说“民国”三十一年,河南密县有个崔庙,四个月竟连演了380个不同剧目,一时传为美谈。

作为中国“四大梆子”之一的豫剧,是拥有剧团最多的全国第一大剧种。它的腿最长,生命力最强。它不像京剧有那么多的老框老套,也不像昆曲那样的高深古雅,它的全部特征个性,就在于它的不搭架子,不囿陈法,土极且又俗极。由于河南地处中原,五方杂居,便在客观上形成了豫剧兼收并蓄的优点。

对我而言,与其说是对豫剧感兴趣,毋宁说是对当地的人文环境——对看戏和做戏的人更感兴趣。生长在城市,过去只在文学作品中看到过社戏,领略过那般“斜阳古柳赵家庄,负鼓盲翁正作场”的浑厚古朴的乡土气息。而今,我就寄生在这“荒村鄙邑”,夹杂在这拨散发着泥土味葱蒜味的乡下人中,这个中的滋味,确实是越咂摸越有滋味。

看至三分之一时,我忽地来了心血,抱着儿子转到了后台。但见伶人们有的在练拳脚,有的在念台词,旁边一个把眉毛扯得细弯弯的猫儿脸姑娘,正对镜将一只翠玉簪子,斜斜地插在油光水滑的发髻上。我来了兴致,凑上去想看仔细。这一细看不打紧,那脖上、耳根后,粗糙的皮肤,积年的老垢,全看个一清二白。再细看那粉墨上妆的家伙,连伪造的都不如。见那猫儿脸姑娘毫无忌惮地直往脸上抹,我终于憋不住搭腔了:“这东西对皮肤有害呵!”

猫儿脸姑娘一怔,望望我道:“没事儿,俺们用的就是这,惯了。”

话既搭上,我有意多问了几句。得知这是一个自发性的农村业余梆子剧团,哪儿有庙会往哪儿赶,东食西宿,四乡为家,有时连唱一个月也下不来。

说话间,我才注意到后台的另一端,支了个硕大无比的锅,锅边放着一案面条和青菜。我估摸这是给伶人们用的夜餐,却又觉得太寒酸了些。这些不经饿的面条青菜能挡什么事?能支补他们一晚上大功率的体力消耗么?

我心里酸酸的。这些伶人在台上演尽王侯风流事,替人儿女说相思,孰料,背后却包藏着生途的坎坷,世事的艰酸。

“妈,你看!”儿子蓦地打断我的沉思。顺着他的小手指望去,果见那边石头上坐着一青衣少妇,正在奶孩子,走上前去一照眼,竟是昨晚那个武旦——那个演“大刀王怀女”的女主角。

“这孩子多大了?”

“六个月了。”

“你又演戏,又拖着个奶孩子,太辛苦了。”

她告诉我,她五岁便进了戏班,现在戏龄已二十年了。她在这个戏班是二号台柱,平时挣的钱,除了补贴家中二老,还要赡养儿子。

这时节,那孩子兀然地又吐又拉,弄得那女戏子一身满怀。“俺这孩儿这几天受凉了,老吐老拉……”她边说边打扫身上。我帮她抱孩子的当儿,留神到这孩子又黄又瘦,蔫蔫的一副没神样儿。

第三天晚上,猎猎地起了五六级北风。我揣了药,带了包儿子小时的裤褂,又匆匆赶到戏场,但见风雨无阻,戏场又是黑压压地坐满了人。一村演戏,众村皆至,我似乎很能理解这些乡下人戏瘾头之大。“百日之劳,一日之乐”,对于土生土长的他们,土梆子戏不仅是劳作之余的娱乐,且是一种文化给养,精神升华的表征。望着他们那大仰脖、圆瞪眼,全副投入的样子,我很生发一些感慨……我似乎突然明白了这“高粱棵里的玩意儿”,何以会有永恒的生命力?我似乎终于懂得了,从人生,从底层民众的角度去搞艺术,是最原始的,却也是最本质最不朽的这一伟大真理了。

我找到了那位女戏子,把药和衣服都给了她。她正要答谢,我忙止住了她。她要说的那些话于我不是酬慰,反是凝重和不能承受之伤感……

(有删改)

19.联系全文,简要概括豫剧的特点。

20.文中画线的句子属于什么描写?有什么作用?

21.作者说自己“对看戏和做戏的人更感兴趣”,这也是本文的写作重点。作者运用了哪些人物描写方法来表现“做戏的人”什么样的特点?请简要分析。

22.文章倒数第二段,作者说“我似乎突然明白了……我似乎终于懂得了……”你从作者的“明白”和“懂得”中悟出了哪些道理?请结合文本,谈谈你的看法。

【答案】19.豫剧剧目繁多;生命力强;不搭架子,不囿陈法,土极且俗极;兼收并蓄;地域流派众多。 20.自然环境描写。“太阳还悬在西天”说明时间离天黑尚早,烘托了农民们想看社戏的热切心情,表现了他们对精神生活需求程度之高。 21.①通过外貌描写(如猫儿脸姑娘),表现了艺人们实际境况的窘迫。②通过语言描写,(如与青衣少妇的对话),表现了艺人们生活的艰辛。 22.①豫剧不搭架子,不宥陈法,土极且俗极,兼收并蓄,不分调名,地域流派众多,适合各地农民的需要,是其生命力顽强的原因之一。②豫剧拥有“风雨无阻”的热情的广大农民观众,将其视为劳作之余的娱乐,是其生命力顽强的原因之一。③豫剧拥有一批不顾生活艰辛,“十二分地卖力,血气沸腾”,执着地追求艺术的朴实的演员,是其生命力顽强的原因之一。④从人生,从底层民众的角度去搞艺术,是最原始的,却是最本质最不朽的。⑤文艺要想枝繁叶茂,为大众所喜爱,必须接地气,接近人民大众。⑥人是需要精神生活的,一如本文中的村民对看社戏的渴望。

【解析】19.此题考查学生从文中筛选有效信息的能力。这类题目应明确信息筛选的方向,即挑选的范围和标准,其次要对原文语句进行加工概括,用凝练准确的语言来作答。从“河南密县有个崔庙,四个月竟连演了380个不同剧目”“它的腿最长,生命力最强”“它的全部特征个性,就在于它的不搭架子,不囿陈法,土极且又俗极”“客观上形成了豫剧兼收并蓄的优点”可以提炼出问题的答案,语言要简洁。

点睛:此题考查学生理解文章及筛选有效信息的能力。解题的关键是要统观全文,注意提示性语言。看到题目首先在要审题后确定答案范围,提取答案时要精读相应语段,找到关键语句,然后根据这些语句将最关键的核心的扣题的语句提取出来作答。

20.此题考查环境描写的辨析以及其作用的分析。环境描写的作用:一、交代事情发生的地点或背景,增加事情的真实性。二、渲染气氛,烘托人物的心情。三、寄托人物的思想感情。四、反映人物的性格或品质。五、推动情节的发展。“太阳还悬在西天沉着地燃烧”是环境描写,说明还不到傍晚时分,天色尚早。人们迫不及待地想要去看社戏,体现了他们的精神追求。

21.本题考查分析人物描写方法及其作用的能力。解答本题,首先要了解常用的描写人物的方法,然后在文中找到相应的描写,再结合具体的语言环境分析这些描写方法塑造了怎样的人物形象或性格特点。回答本题需要细读文中对猫儿脸姑娘和青衣少妇的描写,突出她们生活的辛酸。如:“那脖上、耳根后,粗糙的皮肤,积年的老垢,全看个一清二白”是对人物的外貌描写,突出了猫儿脸姑娘生活的不易;“俺这孩儿这几天受凉了,老吐老拉”是语言描写,表现了青衣少妇的艰辛。

22.本题考查对作品进行个性化阅读和有创意的解读能力。从“我似乎突然明白了这‘高粱棵里的玩意儿’,何以会有永恒的生命力”可知,“我”明白的是豫剧因为有敬业的演员,热情的观众,深厚的文化底蕴,才有了顽强的生命力。“从人生,从底层民众的角度去搞艺术”是“我”懂得的内容,即艺术应该来源于群众,服务于群众。

(四)阅读下文,回答问题。

思念一块月饼

张金春

①“花间一壶酒,独酌无相亲。举杯邀明月,对影成三人。”唐代诗仙李白这首诗是我非常喜欢的,他深刻地揭示了游子的心理感受,仿佛撕下了我心口的一块伤疤,在隐隐作痛。

②古人说:“明月千里寄相思。”月光如子弹般洒落,伤的却都是心灵。每到这个季节,思绪总是湿漉漉的。自打十八岁打起背包出来当兵闯世界,平均两年回家一趟的频率,怎能解我焦渴的思念之苦?父爱母爱只能写在信笺里,流淌在无线电波里,滚烫在父母盼望的目光里。

③在我老家扬州,中秋节这一天有祭拜月亮、祈求团圆的古老习俗。临近中秋,母亲就要张罗着买藕段、莲子、月饼、江米条、馓子、花生还有鸡蛋、斗香等,最好吃的就是镇上老师傅自制的月饼,月饼巴掌大小,厚厚的,甜甜的馅被一层层的皮包裹着,放在毛毡纸上,沁着一片片油渍,那香甜的滋味像痒痒挠,将我的馋虫勾起来,恨不得一把抢在手中,放入口中。

④吃月饼的甜蜜回忆仿佛过日子一般,美好的一切总是会经历一番过程,一番铺垫,方才品味到幸福的滋味和内涵。每次母亲都将祭过月亮的月饼分给每人一块,并嘱咐我们兄弟俩,要细细吃,吃完就没了。所以,我每次将月饼切成四等份,每天吃一小块,其余的用纸包好藏在床头被窝里,有时睡醒了还拿出来看看。

⑤记忆最深的是三十五年前,那时我九岁,我的月饼吃完了,放学回来,趁着母亲做饭的功夫,到处翻找母亲藏好的月饼,终于在一只木箱子里看到了。我迅速地盖上这个天大的秘密,悄悄盘算如何既不被发现又能满足那牵肠挂肚的欲望。晚上放学回家,父母上工还没回来,我迫不及待地打开箱子,诱人的月饼还躺在那儿,并深情地望着我,我下意识地咽了一口口水,肚肠子也配合地发出两声咕咕叫声。我冲动地把月饼拥入怀中,后觉不妥,小心翼翼取出来,掰开五分之一左右,然后包裹好放回原处。那时我想,要是母亲责问起来,就说是猫或者老鼠偷吃了。想到这儿,我为自己的小聪明窃喜。

⑥大约过了两天,母亲让我到她房间里去,说要给我变个戏法。她缓慢地从箱子里拿出那块月饼,在我眼前一晃,欣喜地问:这是什么?我脸火辣辣的,低着头,没敢抬头望。母亲打开纸包,盯着我看了看说:吃吧,本来就是留给你的!我的头埋得更低了。母亲什么也没问什么也没说,只是捡起散落在纸上的月饼屑子一粒粒放进嘴里。我掰开一半,说:妈,你也吃。母亲说:我不爱吃沙甜的,还是皮好吃,又脆又酥。

⑦这块月饼我咀嚼了三十五年,慢慢体味到母亲那无私的宽容的爱,现在当我的女儿面对一堆奇形怪状、五花八门的月饼,挑三拣四,甚至吃了一小半扔在一边时,我会拿过来,一粒一粒瓣开来,放到嘴里,让它一点一点地融化在岁月的记忆里

⑧又是一年秋风送爽时,又是一个花好月圆夜。对着如玉如银的朗朗明月,又想起那块圆圆的月饼,月光如水,流逝我不尽的思念;月光如织,维系我永久的牵挂。

(选自《中国文化报》)

23.文章围绕“月饼”主要写了哪几件事?请用简洁的语言加以概括。

24.请赏析第⑤段中画线的句子。

我迫不及待地打开辅子,诱人的月饼还躺在那儿,并深情地望着我。

25.对文章的理解和分析不正确的两项是( )( )

A.文中刻画了一位关爱孩子、无私、有教育智慧的母亲形象。

B.文章第①、②自然段分别选用了古人的诗句,增强了文章的意蕴。

C.母亲捡月饼屑子吃是因为她并不喜欢吃沙甜的,月饼皮又脆又酥。

D.三十五年后,我看到女儿对五花八门的月饼挑三拣四,心里是愤怒的。

E.母亲对我偷吃月饼的行为没有责怪。这正体现了她的宽容。

26.一块让作者思念至深的香甜月饼,一个让朱自清泪流数次的肥胖背影,都让我们感受到父母探深的关爱。请比较本文作者和《背影》中的朱自清在文中所表达的情感的异同。

【答案】23.①吃月饼;②偷月饼;③思念月饼。 24.这个句子运用了拟人的修辞手法,用“躺”“望”写出了“我”看见月饼还在的欣喜之情和“我”极想偷吃月饼的心理。 25.CD 26.相同点:两文作者都抒发了对父母的思念、牵挂和感激之情。

不同点:《背影》一文中作者还抒发了对父亲的愧疚之情。

【解析】23.本题考查文中事件的概括能力。解答此题在整体感知文本内容的基础上,找出事件,用简洁的语句概括即可。文章以“月饼”为线索,主要写了我小时吃月饼,有一次偷吃月饼,现在一到中秋就思念月饼三件事。

24.本题考查句子的赏析能力。解答此题找准赏析的角度是关键。从句子内容来看,句子用了拟人的修辞,将月饼拟人化,表现出月饼对我的吸引力之大,从而有了我偷吃月饼的情节。

25.C. “母亲捡月饼屑子吃是因为她并不喜欢吃沙甜的”有误。是因为母亲疼爱我,好吃的都留给了我,她自己舍不得吃;

D. “心里是愤怒的”有误。这些让我想起“母亲那无私的宽容的爱”,心理是幸福的。

故选CD。

26.此题考查学生理解把握作者情感的能力。在做此类题的时候,首先要通读全文,理解文中记叙的事件和主要人物,然后再审清题意,分析思考,能明白文中体现出了作者的什么思想感情,确定出文章的感情基调,最后再答题即可。本文以“月饼”为线索,回忆三十五年前我偷吃月饼的事,我从月饼中品出了母爱,每到中秋我就会想起家乡的月饼,想起母亲。表达了作者对父母的思念、牵挂和感激之情,这些与朱自清的《背影》所表达的情感有共同之处,不过朱自清的《背影》“父亲老境却如此颓唐”,常常“情郁于中”,自叹“大约大去之期不远矣”。还抒发了作者对父亲的愧疚与怜惜之情。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

社 戏

一、基础知识

1.阅读下面的文字,完成后面小题。

平桥村只有一只早出晚归的航船是大船,决没有留用的道理。其余的都是小船,不合用;央人到邻村去问,也没有,早都给别人定下了。外祖母很气恼,怪家里的人不早定,絮叨起来。母亲便宽慰伊,说我们鲁镇的戏比小村里的好得多,一年看几回,今天就算了。只有我急得要哭,母亲却遏力的zhǔ fù我,说万不能装模装样,怕又招外祖母生气,又不准和别人一同去,说是怕外祖母要担心。

(1)给加点字注音,根据拼音写出相应的汉字。

气恼( ) 絮叨( ) zhǔ fù( ) 装模装样( )

(2)文中有错别字的一个词语是“_____”,这个词语的正确写法是“_____”。

(3)文中“宽慰”的意思是:_________。

【答案】 nǎo dao 嘱咐 mú 遏力 竭力 宽解安慰

【解析】第(1)和第(2)小题考查学生对字音、字形的掌握情况。要求学生在平时的学习中注意字音的识记和积累,特别是形近字、多音字,这样才能轻松应对该种题型。注意“模”是多音字:“mú”,模样;“mó”,模型。(3)这道题考查的是词语在具体语境中的意思,解答时要联系文章上下文及主旨来思考。根据句意可知“宽慰”是宽解安慰的意思。

点睛:这道题考查的是词语在具体语境中的意思,这种词语的意思是语境临时赋予的,具有特殊的表情达意的作用。因此,做这样的题必须结合具体的语言环境来解释,不能借助字典等工具书照抄照搬下来。

2.依次填入下列句中横线上的关联词语,最恰当的一项是( )

双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,这老头子很细心,一定要知道,会骂的。 大家议论之后,归结是不怕。他 骂,我们 要他归还去年在岸边拾去的一枝枯桕树, 当面叫他“八癞子”。

A.然而 即使 也 况且 B.因而 如果 便 况且

C.然而 如果 便 而且 D.因而 即使 也 而且

【答案】C

【解析】仔细阅读句子,读出句子之间内在的逻辑性关系。

第一空:“双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,这老头子很细心,一定要知道,会骂的”和“大家议论之后,归结是不怕”是转折关系,所以用“然而”关联;

第二、三空:“骂”和后面“我们”形成条件关系,用“如果”骂,我们便要他归还去年在岸边拾去的一枝枯桕树。“如果”和“便”合适;

第四空:“要他归还去年在岸边拾去的一枝枯桕树”和“当面叫他‘八癞子’”是递进关系,语意上表示更进一层,用“而且”关联。

故选C。

3.下列对本文内容理解不正确的一项是( )

A.小说写看戏前,作者主要用衬托的手法,写出平桥村是儿时的“乐土”,又以这里一般的“乐事”,引出后面“到赵庄去看戏”的情节,为下文做了铺垫。

B.小说的标题是“社戏”,这就点明了它的中心事件是“看社戏”,因此,作者花了很多笔墨来写社戏的内容。

C.作者描写江南特有的农村风光,衬托小伙伴们去看戏时轻松愉快的心情。通过语言、动作描写,反映平桥村老人和孩子善良、淳朴的美好品质。

D.这篇小说中,月下行船、船头看戏、月夜归航这三个片段写得富有诗情画意,充满了江南水乡的生活气息。

【答案】B

【解析】B项理解不正确。小说的标题虽然是“社戏”,但文章旨在表现农家小伙伴及劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的美好品质。因此,文章并没有花很多笔墨写社戏的内容。故选B。

4.下列语句的标点符号使用有误的一项是( )

A.鲁迅先生的“其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路”这句格言,流传到今天将近一百年了。

B.语言,人们用来抒情达意;文字,人们用来记言记事。

C.一村的老老小小,也决没有一个会想出“犯上”这两个字来。

D.六一公公看见我,便停了楫,笑道,“请客?——这是应该的。”于是对我说。“迅哥儿,昨天的戏可好么?”

【答案】D

【解析】D项的标点使用有误,第二个句号应为逗号。

5.指出下列各句使用的描写方法。

(1)忽然间,一个最聪明的双喜大悟似的提议了,他 说,“大船?八叔的航船不是回来了么 ”( )

(2)我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。( )

(3)月还没有落,仿佛看戏也并不很久似的,而一离赵庄,月光又显得格外的皎洁。( )

(4)不久豆熟了,便任凭航船浮在水面上,都围起来用手撮着吃。( )

【答案】 1)语言描写 (2)心理描写 (3)景物描写 (4)动作描写

【解析】考查人物描写方法。常用的人物描写方法有肖像描写、外貌描写、语言描写、动作描写、心理描写、细节描写等,结合句子不难辨析。

6.下列文学常识中有误的一项是( )

A.鲁迅的代表作有小说集《呐喊》《彷徨》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《华盖集》等。

B.在绍兴,“社”是一种区域名称,“社戏”就是社中每年所演的“年规戏”。

C.《社戏》选自小说集《彷徨》,文中能连翻四十八个跟头的铁头老生属于戏曲四行当中的角色。

D.鲁迅的《狂人日记》是中国现代文学史上第一篇白话小说,它为新文学运动奠定了基石。

【答案】C

【解析】C.有误,《社戏》选自小说集《呐喊》。故选C。

7.下列句子中没有语病的一项是( )

A.保护并了解“社戏”这种传统艺术,是每个中国人义不容辞的责任

B.我们是否能弘扬传统文化,关键在于各级部门的重视

C.《社戏》的作者是闻名世界的中国作家鲁迅的作品

D.《社戏》中有个聪明机智的人物双喜,文中对他有许多生动形象的语言描写和动作描写

【答案】D

【解析】A项“保护并了解”不符合认识的逻辑,应为“了解并保护”;B项两面对一面,去掉“是否”;C项把“的作者”或“的作品”去掉一个。

8.文学常识填空。

(1)《社戏》的体裁是___。这篇课文的作者___是我国伟大的思想家、文学家和革命家,代表作有小说集《____》《___》等。

(2)社,在绍兴指_____。社戏,就是社中每年所演的“______”。

(3)中国戏曲分为生、旦、净、丑四个行当。老生扮演中年以上男子,小生扮演______,小旦扮演______,老旦扮演老年女子,武净扮演以武打为主的角色,小丑扮演______。

【答案】 小说 鲁迅 《呐喊》 《彷徨》 一种居住区域 年规戏 年轻男子 年轻女子 滑稽人物

【解析】此题考查的是学生对文学常识的积累、识记与理解能力,要求学生在日常读书与学习中,注意多积累,多背诵,这样才能轻松应对此种题型。《社戏》是我国伟大的思想家、文学家和革命家鲁迅创作的一篇小说。“社戏”中“社”在绍兴指一种居住区域,“社戏”就是社中每年所演的年规戏。中国戏曲分为生、旦、净、丑四个行当。老生扮演中年以上男子,小生扮演年轻男子,小旦扮演年轻女子,老旦扮演老年女子,武净扮演以武打为主的角色,小丑扮演滑稽人物。据此回答即可。

9.(福建福州时代中学月考)学习了《社戏》后,同学们一致认为,作为新时代的中学生有责任把我国的传统戏曲发扬光大。为此,他们决定以“拯救戏曲”为题,举行一次主题班会。

(1)【设计开场白】请你为本次班会设计一段开场白。(50~100字)

(2)【谈谈看法】同学们针对“中国传统戏曲如何摆脱困境,获得新生”这一问题展开讨论,请谈谈你的看法。

(3)【认识脸谱】在这次班会中,特以中国传统艺术——脸谱作为欣赏对象,请你写出下列脸谱的行当。

【答案】(1)(示例)同学们,中国的戏曲,源远流长,有着鲜明的民族风格,是人们喜闻乐见的文艺形式。这次活动可以使我们更加了解中国的戏曲,把中国戏曲艺术发扬光大是我们的责任。

(2)(示例)戏曲艺术应该与时俱进。应考虑如何使古老的传统艺术跟上今天时代的步伐。

(3)小旦 老生

【解析】(1)设计开场白可简单介绍这次主题班会的意义及目的。语言要简洁、有吸引力,能调动气氛,让大家有跃跃欲试的冲动。(2)点明看法后要具体阐述看法;内容积极,语言通顺即可。(3)平日注意学习积累有关戏曲的知识。

二、阅读理解

(一)阅读下面文段,按要求回答各题。

社 戏(节选)

①月还没有落,仿佛看戏也并不很久似的,而一离赵庄,月光又显得格外的皎洁。回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。吹到耳边来的又是横笛,很悠扬;我疑心老旦已经进去了,但也不好意思说再回去看。

②不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。这一次船头的激水声更其响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

③离平桥村还有一里模样,船行却慢了,摇船的都说很疲乏,因为太用力,而且许久没有东西吃。这回想出来的是桂生,说是罗汉豆正旺相,柴火又现成,我们可以偷一点来煮吃的。大家都赞成,立刻近岸停了船;岸上的田里,乌油油的便都是结实的罗汉豆。

④“阿阿,阿发,这边是你家的,这边是老六一家的,我们偷那一边的呢?”双喜先跳下去了,在岸上说。

⑤我们也都跳上岸。阿发一面跳,一面说道,“且慢,让我来看一看罢。”他于是往来的摸了一回,直起身来说道,“偷我们的罢,我们的大得多呢。”一声答应,大家便散开在阿发家的豆田里,各摘了一大捧,抛入船舱中。双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要哭骂的,于是各人便到六一公公的田里又各偷了一大捧。

⑥我们中间几个年长的仍然慢慢的摇着船,几个到后舱去生火,年幼的和我都剥豆。不久豆熟了,便任凭航船浮在水面上,都围起来用手撮着吃。吃完豆,又开船,一面洗器具,豆荚豆壳全抛在河水里,什么痕迹也没有了。双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,这老头子很细心,一定要知道,会骂的。然而大家议论之后,归结是不怕。他如果骂,我们便要他归还去年在岸边拾去的一枝枯桕树,而且当面叫他“八癞子”。

⑦“都回来了!那里会错。我原说过写包票的!”双喜在船头上忽而大声的说。

⑧我向船头一望,前面已经是平桥。桥脚上站着一个人,却是我的母亲,双喜便是对伊说着话。我走出前舱去,船也就进了平桥了,停了船,我们纷纷都上岸。母亲颇有些生气,说是过了三更了,怎么回来得这样迟,但也就高兴了,笑着邀大家去吃炒米。

⑨大家都说已经吃了点心,又渴睡,不如及早睡的好,各自回去了。

10.以上选段画线句中“回望”一词在文中结构上起__________作用。文中画线的句子分别从_________和_________(感觉的角度)两方面描写所见所闻,表现了“我”对“社戏”的留恋。

11.“那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来”一句运用了什么修辞手法?是直接描写还是间接描写?这样描写有什么妙处?

12.在以上选段中找出表现阿发憨厚无私的句子。

13.从文中双喜的所言所思,可看出他是一个什么样的少年?

14.针对文中孩子们的行为、做法,谈谈你的看法。

【答案】10. 承上启下过渡 视觉 听觉 11.运用比喻修辞,间接描写,表明船行驶之快,突出孩子们驾船技术高超。 12.“偷我们的吧,我们的大得多呢。” 13.双喜是一个反应灵敏、考虑周到、充满自信的少年。 14.文中孩子们偷豆带有游戏性质,不能视为不良行为。它重在表现孩子们无忧无虑的童心童趣及良好品德,同时展示农村自由天地中充满诗情画意的儿童生活。

【解析】10.本题考查字词作用及写景角度。

“回望”有“回顾,回头看”之意;“回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般”,写“我们”看了社戏回去时,所见景致与来时一样,承接上文;联系第②段“不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船”,写“我们”返程的内容,引出下文;“回望”一词起到承上启下的过渡作用;

画线句中“回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了”,写见到的灯火光,是从视觉角度写景;“吹到耳边来的又是横笛,很悠扬”,写听到的悠扬的笛声,是从听觉角度写景。

11.本题考查修辞手法、描写方法及作用。

“那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿”,将行进的航船比作在浪花里蹿的大白鱼,运用了比喻的修辞手法;“连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来”,夜渔的老渔父定然是行船技艺高超的,连他们都停了艇子为孩子们喝彩,可见孩子们的船行驶之快,突出孩子们驾船技术高超,运用的是间接描写。

12.本题考查人物形象的分析。

“偷我们的罢,我们的大得多呢”一句体现了阿发憨厚无私一面;联系第③段“离平桥村还有一里模样,船行却慢了,摇船的都说很疲乏,因为太用力,而且许久没有东西吃”,第④段“‘阿阿,阿发,这边是你家的,这边是老六一家的,我们偷那一边的呢?’双喜先跳下去了,在岸上说”,第⑤段“阿发一面跳,一面说道,‘且慢,让我来看一看罢。’他于是往来的摸了一回,直起身来说道”等语句可知,在“我们”返程时饿了打算吃豆子,在双喜询问阿发吃谁家的豆子时,阿发摸了摸自家与老六家的豆子,认为自己的豆大,应该吃自己家的;可见其憨厚无私。

13.本题考查人物形象的分析。

第⑤段“一声答应,大家便散开在阿发家的豆田里,各摘了一大捧,抛入船舱中。双喜以为再多偷,倘给阿发的娘知道是要哭骂的,于是各人便到六一公公的田里又各偷了一大捧”,第⑥段“双喜所虑的是用了八公公船上的盐和柴,这老头子很细心,一定要知道,会骂的”,写双喜考虑到如果“偷”太多阿发家的豆会挨骂,就又到六一公公的田里“偷”豆,双喜考虑到八公公很细心,担心会发现用了船上的盐和柴;可见双喜是反应灵敏、考虑周到的;

第⑦段“‘都回来了!那里会错。我原说过写包票的!’双喜在船头上忽而大声的说”,双喜在出发看社戏时曾打包票不会出问题,回来后大声报平安;可见双喜是充满自信的少年。

14.本题考查拓展延伸。

本选段主要讲了“我们”在看完社戏返程时因为饿了所以“偷豆”吃的内容,阿发认为自己的豆大于是让小伙伴“偷”自己的豆,双喜担心拿太多豆阿发会被骂,于是上六一公公田里又“偷”了些豆,主要表现了孩子们无忧无虑的童心童趣及良好品德,展示农村自由天地中充满诗情画意的儿童生活,“偷豆”属于孩子们带有游戏行为的举动,不能算作不良行为。

(二)阅读下面散文,完成下面小题。

乌篷船

周作人

于荣君:

①接到手书,知道你要到我的故乡去,叫我给你一点什么指导。老实说,我的故乡,真正可怀恋的地方,并不是那里;但是因为在那里生长,住过十多年,究竟知道一点情形,所以写这一封信告诉你。

②我所要告诉你的,并不是那里的风土人情,那是写不尽的,但是你到那里一看也就会明白的,不必啰嗦地多讲。我要说的是一种很有趣的东西,这便是船。你在家乡平常总坐人力车,电车,或是汽车,但在我的故乡那里这些都没有,除了在城内或山上是用轿子以外,普通代步都是用船。船有两种,普通坐的都是“乌篷船”,白篷的大抵作航船用,坐夜航船到西陵去也有特别的风趣,但是你总不便坐,所以我也就可以不说了。乌篷船大的为“四明瓦”,小的为脚划船,亦称小船。但是最适用的还是在这中间的“三道”,亦即三明瓦。篷是半圆形的,用竹片编成,中夹竹箬,上涂黑油;在两扇“定篷”之间放着一扇遮阳,也是半圆的,木作格子,嵌著一片片的小鱼鳞,径约一寸,颇有点透明,略似玻璃而坚韧耐用,这就称为明瓦。三明瓦者,谓其中舱有两道,后舱有一道明瓦也。船尾用橹,大抵两支,船首有竹篙,用以定船。船头着眉目,状如老虎,但似在微笑,颇滑稽而不可怕,唯白篷船则无之。三道船篷之高大约可以使你直立,舱宽可放下一顶方桌,四个人坐着打麻将——这个恐怕你也已学会了吧?小船则真是一叶扁舟,你坐在船底席上,篷顶离你的头有两三寸,你的两手可以搁在左右的舷上,还把手都露出在外边。在这种船里仿佛是在水面上坐,靠近田岸去时泥土便和你的眼鼻接近,而且遇着风浪,或是坐得少,不小心,就会船底朝天,发生危险,但是也颇有趣味,是水乡的一种特色。不过你总可以不必去坐,最好还是坐那三道船罢。

③你如坐船出去,可是不能像坐电车的那样性急,立刻盼望走到。倘若出城,走三四十里路(我们那里的里程是很短,一里才及英里三分之一),来回总要预备一天。你坐在船上,应该是游山的态度,看看四周物色,随处可见的山,岸旁的乌柏,河边的红寥和白苹,渔舍,各式各样的桥,困倦的时候睡在舱中拿出随笔来看,或者冲一碗清茶喝喝。偏门外的鉴湖一带,贺家池,壶觞左近,我都是喜欢的,或者往娄公埠骑驴去游兰亭(但我劝你还是步行,骑驴或者于你我不很相宜),到得暮色苍然的时候进城上都挂着薜荔的东门来,倒是颇有趣味的事。倘若路上不平静,你往杭州去时可于下午开船,黄昏时候的景色正最好看,只可惜这一带地方的名字我都忘记了。夜间睡在舱中,听水声橹声,来往船只的招呼声,以及乡间的犬吠鸡鸣,也都很有意思。雇一只船到乡下去看庙戏,可以了解中国旧戏的真趣味,而且在船上行动自如,要看就看,要睡就睡,要喝酒就喝酒,我觉得也可以算是理想的行乐法。只可惜讲维新以来这些演剧与迎会都已禁止,中产阶级的低能人别在“布业会馆”等处建起“海式”的戏场来,请大家买票看上海的猫儿戏。这些地方你千万不要去——你到我那故乡,恐怕没有一个人认得,我又因为在教书不能陪你去玩,坐夜船,谈闲天,实在抱歉而且惆怅。川岛君夫妇现在偁山下,本来可以给你介绍,但是你到那里的时候他们恐怕已经离开故乡了。初寒,善自珍重,不尽。

一九二六年一月十八日夜,于北京

(选自《周作人散文集》)

15.阅读全文,下列选项中理解有误的一项是( )

A.第①段是交代写作缘起,作者提到自己故乡时表现得看似平淡,实则情浓。

B.第②段介绍故乡的乌篷船,详略得宜,其中小船虽小,颇有趣味,值得推荐。

C.第③段写作者给老友乘船出游当“参谋”。虽是“玩水”,却似“游山”。

D.全文通过写乌篷船等景物,表现了作者对家乡的热爱。

16.文章详细叙述了乌篷船的用途、_________________、结构、_________________等,作者坐船上游山玩水,处处显示出_________________、_________________的生活态度。

17.赏析下面的句子。

夜间睡在舱中,听水声橹声,来往船只的招呼声,以及乡间的犬吠鸡鸣,也都很有意思。

18.选文中写到家乡的乌篷船是颇有趣味,《社戏》中的白篷航船承载儿时的快乐。从两文中各举一例并进行分析。

【答案】15.B 16. a.大小/尺寸/规格; b.外形/形状/外貌;c.种类/样式/类型/类别;d.材料 (abcd四种任写两种不一样的即可) a.心态平和/平静恬淡/不急不躁/安然平和; b.安闲自在/逍遥自在/随遇而安/随性自由;c.享受生活/热爱生活/享受当下/及时行乐(abc三种任写两种不一样的即可) 17.听觉/环境描写,写了夜晚船中听到的声音/夜晚船周边的声音/夜晚乡村的声音,流露出诗人闲适的人生态度/突出诗人在乌篷船中航行的乐趣/以及对家乡的喜爱/赞美/怀念。 18.选文中举例:乌篷船的船头造型;乘坐小船时闻到泥土的芬芳,可能发生危险但是颇有趣味;坐船出城欣赏美景;乘船归来暮色中进城;夜晚睡在船舱中倾听各种声音;雇一只船去看庙戏(学生摘录相关原句或者进行概括都可以)分析:表现作者的闲适;自由、无拘无束;能够欣赏美景。

课文举例:乘船看戏;乘船看戏途中看到江南月夜美景;归航偷豆子、吃豆子;归航时船像一条大鱼;小伙伴们乘船载着我(学生摘录相关原句或者进行概括都可以)。分析:童真童趣;小伙伴的淳朴热情;小伙伴们班之间的友谊、友情;欣赏到江南美景。

【解析】15.本题考查对文章内容的理解。

B.结合第②段中“而且遇着风浪,或是坐得少,不小心,就会船底朝天,发生危险”“不过你总可以不必去坐,最好还是坐那三道船罢”分析,可概括出小船虽然颇有趣味,但是容易发生危险;“值得推荐”表述有误;

故选B。

16.本题考查文章内容的理解。根据题干的提示,锁定答案区域,通过关键词句进行概括分析。

根据已给出的“乌篷船的用途”,可锁定答案区域为第②自然段中“普通代步都是用船。船有两种,普通坐的都是‘乌篷船’,白篷的大抵作航船用”,可概括出乌篷船用船代步(用途);

第一空,根据第②段中“乌篷船大的为‘四明瓦’,小的为脚划船,亦称小船”分析,可概括为乌篷船的大小或尺寸;

根据给出的“结构”,指乌篷船的建筑式样,可锁定答案区域为第②段“四明瓦”“三明瓦”,主要介绍乌篷船的结构;

第二空,根据第②段“篷是半圆形的,用竹片编成,中夹竹箬,上涂黑油”分析,“半圆形”指乌篷船的形状,“竹片”指乌篷船的材料;

第三、四空,根据已给出的“坐船上游山玩水”可定位到第③段中“你坐在船上,应该是游山的态度,看看四周物色,随处可见的山”,结合前后文进行分析概括即可;结合第③段“可是不能像坐电车的那样性急,立刻盼望走到”分析,“不能性急”指坐船不能急躁,可知作者不急不躁的生活态度;结合第③段“而且在船上行动自如,要看就看,要睡就睡,要喝酒就喝酒”分析,“要看就看,要睡就睡”写出游玩时行动随意,可概括出作者随性自在的生活态度;结合第③段“困倦的时候睡在舱中拿出随笔来看,或者冲一碗清茶喝喝”分析,“睡在舱中”写出游玩时地洒脱自如,可知作者逍遥闲适的生活态度。

17.本题考查句子的赏析。赏析句子是应找到恰当的分析角度,结合句子内容进行分析,并结合上下文分析作者的表达意图。

句中“听水声橹声、招呼声、犬吠鸡鸣”等词语描绘的是声音,此句是从听觉的角度描绘的,结合“夜间睡在舱中”分析,这是夜间的环境描写,结合第③段中“而且在船上行动自如,要看就看,要睡就睡,要喝酒就喝酒,我觉得也可以算是理想的行乐法”分析,“理想的行乐法”写出外出游玩地乐趣,表现出了夜间游玩时的闲适以及趣味十足,表现了对家乡的喜爱与怀念。

18.本题考查比较阅读。注意结合具体情节进行分析。

题干中提到“家乡的乌篷船是颇有趣味”“白篷航船承载儿时的快乐”并各举一例分析,结合其中的关键词“趣味、快乐”,即应分别选取这两篇文章中极为有趣的语句或情节,结合语境进行赏析,赏析过程中应突出表现作者的意趣。举例时注意应摘抄选段中原句或者直接概括文章具体情节,语言简洁。

示例:

选文中举例:第③段“你坐在船上,应该是游山的态度,看看四周物色,随处可见的山,岸旁的乌柏,河边的红寥和白苹,渔舍,各式各样的桥,困倦的时候睡在舱中拿出随笔来看,或者冲一碗清茶喝喝”。

分析:描写外出游玩乘船观赏各种美景,困倦时随性而为,表现出作者悠闲自得地生活情趣。

《社戏》中“我”与小伙伴们月下行船前往看戏,归航时一同筹划着偷豆、吃豆。

分析:月下行船的美景,偷豆、吃豆的有趣,表现出童年生活的天真烂漫,自在惬意。

(三)阅读下文,回答问题。

看社戏(节选)

王英琦

太阳还悬在西天沉着地燃烧,便已有前村后队的人,不绝地去赶戏了。

今晚出的戏码叫《老包坐监》。关于包公的戏,民间早已演得烂熟。最著名的当首推《铡美记》了。我小时看过这个戏的京剧,却丝毫不记得还有什么《老包坐监》。我生疑这戏绝不是包公戏的正宗嫡传,这又是当地人生造出来的老包新传。

姑不论戏码怎生地瞎编乱造,台上的老包却唱得十二分地卖力,血气沸腾,声贯丹田,包括那一招一式都功夫极深,成熟到家。豫剧毕竟姓豫。据说“民国”三十一年,河南密县有个崔庙,四个月竟连演了380个不同剧目,一时传为美谈。

作为中国“四大梆子”之一的豫剧,是拥有剧团最多的全国第一大剧种。它的腿最长,生命力最强。它不像京剧有那么多的老框老套,也不像昆曲那样的高深古雅,它的全部特征个性,就在于它的不搭架子,不囿陈法,土极且又俗极。由于河南地处中原,五方杂居,便在客观上形成了豫剧兼收并蓄的优点。

对我而言,与其说是对豫剧感兴趣,毋宁说是对当地的人文环境——对看戏和做戏的人更感兴趣。生长在城市,过去只在文学作品中看到过社戏,领略过那般“斜阳古柳赵家庄,负鼓盲翁正作场”的浑厚古朴的乡土气息。而今,我就寄生在这“荒村鄙邑”,夹杂在这拨散发着泥土味葱蒜味的乡下人中,这个中的滋味,确实是越咂摸越有滋味。

看至三分之一时,我忽地来了心血,抱着儿子转到了后台。但见伶人们有的在练拳脚,有的在念台词,旁边一个把眉毛扯得细弯弯的猫儿脸姑娘,正对镜将一只翠玉簪子,斜斜地插在油光水滑的发髻上。我来了兴致,凑上去想看仔细。这一细看不打紧,那脖上、耳根后,粗糙的皮肤,积年的老垢,全看个一清二白。再细看那粉墨上妆的家伙,连伪造的都不如。见那猫儿脸姑娘毫无忌惮地直往脸上抹,我终于憋不住搭腔了:“这东西对皮肤有害呵!”

猫儿脸姑娘一怔,望望我道:“没事儿,俺们用的就是这,惯了。”

话既搭上,我有意多问了几句。得知这是一个自发性的农村业余梆子剧团,哪儿有庙会往哪儿赶,东食西宿,四乡为家,有时连唱一个月也下不来。

说话间,我才注意到后台的另一端,支了个硕大无比的锅,锅边放着一案面条和青菜。我估摸这是给伶人们用的夜餐,却又觉得太寒酸了些。这些不经饿的面条青菜能挡什么事?能支补他们一晚上大功率的体力消耗么?

我心里酸酸的。这些伶人在台上演尽王侯风流事,替人儿女说相思,孰料,背后却包藏着生途的坎坷,世事的艰酸。

“妈,你看!”儿子蓦地打断我的沉思。顺着他的小手指望去,果见那边石头上坐着一青衣少妇,正在奶孩子,走上前去一照眼,竟是昨晚那个武旦——那个演“大刀王怀女”的女主角。

“这孩子多大了?”

“六个月了。”

“你又演戏,又拖着个奶孩子,太辛苦了。”

她告诉我,她五岁便进了戏班,现在戏龄已二十年了。她在这个戏班是二号台柱,平时挣的钱,除了补贴家中二老,还要赡养儿子。

这时节,那孩子兀然地又吐又拉,弄得那女戏子一身满怀。“俺这孩儿这几天受凉了,老吐老拉……”她边说边打扫身上。我帮她抱孩子的当儿,留神到这孩子又黄又瘦,蔫蔫的一副没神样儿。

第三天晚上,猎猎地起了五六级北风。我揣了药,带了包儿子小时的裤褂,又匆匆赶到戏场,但见风雨无阻,戏场又是黑压压地坐满了人。一村演戏,众村皆至,我似乎很能理解这些乡下人戏瘾头之大。“百日之劳,一日之乐”,对于土生土长的他们,土梆子戏不仅是劳作之余的娱乐,且是一种文化给养,精神升华的表征。望着他们那大仰脖、圆瞪眼,全副投入的样子,我很生发一些感慨……我似乎突然明白了这“高粱棵里的玩意儿”,何以会有永恒的生命力?我似乎终于懂得了,从人生,从底层民众的角度去搞艺术,是最原始的,却也是最本质最不朽的这一伟大真理了。

我找到了那位女戏子,把药和衣服都给了她。她正要答谢,我忙止住了她。她要说的那些话于我不是酬慰,反是凝重和不能承受之伤感……

(有删改)

19.联系全文,简要概括豫剧的特点。

20.文中画线的句子属于什么描写?有什么作用?

21.作者说自己“对看戏和做戏的人更感兴趣”,这也是本文的写作重点。作者运用了哪些人物描写方法来表现“做戏的人”什么样的特点?请简要分析。

22.文章倒数第二段,作者说“我似乎突然明白了……我似乎终于懂得了……”你从作者的“明白”和“懂得”中悟出了哪些道理?请结合文本,谈谈你的看法。

【答案】19.豫剧剧目繁多;生命力强;不搭架子,不囿陈法,土极且俗极;兼收并蓄;地域流派众多。 20.自然环境描写。“太阳还悬在西天”说明时间离天黑尚早,烘托了农民们想看社戏的热切心情,表现了他们对精神生活需求程度之高。 21.①通过外貌描写(如猫儿脸姑娘),表现了艺人们实际境况的窘迫。②通过语言描写,(如与青衣少妇的对话),表现了艺人们生活的艰辛。 22.①豫剧不搭架子,不宥陈法,土极且俗极,兼收并蓄,不分调名,地域流派众多,适合各地农民的需要,是其生命力顽强的原因之一。②豫剧拥有“风雨无阻”的热情的广大农民观众,将其视为劳作之余的娱乐,是其生命力顽强的原因之一。③豫剧拥有一批不顾生活艰辛,“十二分地卖力,血气沸腾”,执着地追求艺术的朴实的演员,是其生命力顽强的原因之一。④从人生,从底层民众的角度去搞艺术,是最原始的,却是最本质最不朽的。⑤文艺要想枝繁叶茂,为大众所喜爱,必须接地气,接近人民大众。⑥人是需要精神生活的,一如本文中的村民对看社戏的渴望。

【解析】19.此题考查学生从文中筛选有效信息的能力。这类题目应明确信息筛选的方向,即挑选的范围和标准,其次要对原文语句进行加工概括,用凝练准确的语言来作答。从“河南密县有个崔庙,四个月竟连演了380个不同剧目”“它的腿最长,生命力最强”“它的全部特征个性,就在于它的不搭架子,不囿陈法,土极且又俗极”“客观上形成了豫剧兼收并蓄的优点”可以提炼出问题的答案,语言要简洁。

点睛:此题考查学生理解文章及筛选有效信息的能力。解题的关键是要统观全文,注意提示性语言。看到题目首先在要审题后确定答案范围,提取答案时要精读相应语段,找到关键语句,然后根据这些语句将最关键的核心的扣题的语句提取出来作答。

20.此题考查环境描写的辨析以及其作用的分析。环境描写的作用:一、交代事情发生的地点或背景,增加事情的真实性。二、渲染气氛,烘托人物的心情。三、寄托人物的思想感情。四、反映人物的性格或品质。五、推动情节的发展。“太阳还悬在西天沉着地燃烧”是环境描写,说明还不到傍晚时分,天色尚早。人们迫不及待地想要去看社戏,体现了他们的精神追求。

21.本题考查分析人物描写方法及其作用的能力。解答本题,首先要了解常用的描写人物的方法,然后在文中找到相应的描写,再结合具体的语言环境分析这些描写方法塑造了怎样的人物形象或性格特点。回答本题需要细读文中对猫儿脸姑娘和青衣少妇的描写,突出她们生活的辛酸。如:“那脖上、耳根后,粗糙的皮肤,积年的老垢,全看个一清二白”是对人物的外貌描写,突出了猫儿脸姑娘生活的不易;“俺这孩儿这几天受凉了,老吐老拉”是语言描写,表现了青衣少妇的艰辛。

22.本题考查对作品进行个性化阅读和有创意的解读能力。从“我似乎突然明白了这‘高粱棵里的玩意儿’,何以会有永恒的生命力”可知,“我”明白的是豫剧因为有敬业的演员,热情的观众,深厚的文化底蕴,才有了顽强的生命力。“从人生,从底层民众的角度去搞艺术”是“我”懂得的内容,即艺术应该来源于群众,服务于群众。

(四)阅读下文,回答问题。

思念一块月饼

张金春

①“花间一壶酒,独酌无相亲。举杯邀明月,对影成三人。”唐代诗仙李白这首诗是我非常喜欢的,他深刻地揭示了游子的心理感受,仿佛撕下了我心口的一块伤疤,在隐隐作痛。

②古人说:“明月千里寄相思。”月光如子弹般洒落,伤的却都是心灵。每到这个季节,思绪总是湿漉漉的。自打十八岁打起背包出来当兵闯世界,平均两年回家一趟的频率,怎能解我焦渴的思念之苦?父爱母爱只能写在信笺里,流淌在无线电波里,滚烫在父母盼望的目光里。

③在我老家扬州,中秋节这一天有祭拜月亮、祈求团圆的古老习俗。临近中秋,母亲就要张罗着买藕段、莲子、月饼、江米条、馓子、花生还有鸡蛋、斗香等,最好吃的就是镇上老师傅自制的月饼,月饼巴掌大小,厚厚的,甜甜的馅被一层层的皮包裹着,放在毛毡纸上,沁着一片片油渍,那香甜的滋味像痒痒挠,将我的馋虫勾起来,恨不得一把抢在手中,放入口中。

④吃月饼的甜蜜回忆仿佛过日子一般,美好的一切总是会经历一番过程,一番铺垫,方才品味到幸福的滋味和内涵。每次母亲都将祭过月亮的月饼分给每人一块,并嘱咐我们兄弟俩,要细细吃,吃完就没了。所以,我每次将月饼切成四等份,每天吃一小块,其余的用纸包好藏在床头被窝里,有时睡醒了还拿出来看看。

⑤记忆最深的是三十五年前,那时我九岁,我的月饼吃完了,放学回来,趁着母亲做饭的功夫,到处翻找母亲藏好的月饼,终于在一只木箱子里看到了。我迅速地盖上这个天大的秘密,悄悄盘算如何既不被发现又能满足那牵肠挂肚的欲望。晚上放学回家,父母上工还没回来,我迫不及待地打开箱子,诱人的月饼还躺在那儿,并深情地望着我,我下意识地咽了一口口水,肚肠子也配合地发出两声咕咕叫声。我冲动地把月饼拥入怀中,后觉不妥,小心翼翼取出来,掰开五分之一左右,然后包裹好放回原处。那时我想,要是母亲责问起来,就说是猫或者老鼠偷吃了。想到这儿,我为自己的小聪明窃喜。

⑥大约过了两天,母亲让我到她房间里去,说要给我变个戏法。她缓慢地从箱子里拿出那块月饼,在我眼前一晃,欣喜地问:这是什么?我脸火辣辣的,低着头,没敢抬头望。母亲打开纸包,盯着我看了看说:吃吧,本来就是留给你的!我的头埋得更低了。母亲什么也没问什么也没说,只是捡起散落在纸上的月饼屑子一粒粒放进嘴里。我掰开一半,说:妈,你也吃。母亲说:我不爱吃沙甜的,还是皮好吃,又脆又酥。

⑦这块月饼我咀嚼了三十五年,慢慢体味到母亲那无私的宽容的爱,现在当我的女儿面对一堆奇形怪状、五花八门的月饼,挑三拣四,甚至吃了一小半扔在一边时,我会拿过来,一粒一粒瓣开来,放到嘴里,让它一点一点地融化在岁月的记忆里

⑧又是一年秋风送爽时,又是一个花好月圆夜。对着如玉如银的朗朗明月,又想起那块圆圆的月饼,月光如水,流逝我不尽的思念;月光如织,维系我永久的牵挂。

(选自《中国文化报》)

23.文章围绕“月饼”主要写了哪几件事?请用简洁的语言加以概括。

24.请赏析第⑤段中画线的句子。

我迫不及待地打开辅子,诱人的月饼还躺在那儿,并深情地望着我。

25.对文章的理解和分析不正确的两项是( )( )

A.文中刻画了一位关爱孩子、无私、有教育智慧的母亲形象。

B.文章第①、②自然段分别选用了古人的诗句,增强了文章的意蕴。

C.母亲捡月饼屑子吃是因为她并不喜欢吃沙甜的,月饼皮又脆又酥。

D.三十五年后,我看到女儿对五花八门的月饼挑三拣四,心里是愤怒的。

E.母亲对我偷吃月饼的行为没有责怪。这正体现了她的宽容。

26.一块让作者思念至深的香甜月饼,一个让朱自清泪流数次的肥胖背影,都让我们感受到父母探深的关爱。请比较本文作者和《背影》中的朱自清在文中所表达的情感的异同。

【答案】23.①吃月饼;②偷月饼;③思念月饼。 24.这个句子运用了拟人的修辞手法,用“躺”“望”写出了“我”看见月饼还在的欣喜之情和“我”极想偷吃月饼的心理。 25.CD 26.相同点:两文作者都抒发了对父母的思念、牵挂和感激之情。

不同点:《背影》一文中作者还抒发了对父亲的愧疚之情。

【解析】23.本题考查文中事件的概括能力。解答此题在整体感知文本内容的基础上,找出事件,用简洁的语句概括即可。文章以“月饼”为线索,主要写了我小时吃月饼,有一次偷吃月饼,现在一到中秋就思念月饼三件事。

24.本题考查句子的赏析能力。解答此题找准赏析的角度是关键。从句子内容来看,句子用了拟人的修辞,将月饼拟人化,表现出月饼对我的吸引力之大,从而有了我偷吃月饼的情节。

25.C. “母亲捡月饼屑子吃是因为她并不喜欢吃沙甜的”有误。是因为母亲疼爱我,好吃的都留给了我,她自己舍不得吃;

D. “心里是愤怒的”有误。这些让我想起“母亲那无私的宽容的爱”,心理是幸福的。

故选CD。

26.此题考查学生理解把握作者情感的能力。在做此类题的时候,首先要通读全文,理解文中记叙的事件和主要人物,然后再审清题意,分析思考,能明白文中体现出了作者的什么思想感情,确定出文章的感情基调,最后再答题即可。本文以“月饼”为线索,回忆三十五年前我偷吃月饼的事,我从月饼中品出了母爱,每到中秋我就会想起家乡的月饼,想起母亲。表达了作者对父母的思念、牵挂和感激之情,这些与朱自清的《背影》所表达的情感有共同之处,不过朱自清的《背影》“父亲老境却如此颓唐”,常常“情郁于中”,自叹“大约大去之期不远矣”。还抒发了作者对父亲的愧疚与怜惜之情。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读