山东省临沭第二中学2013-2014学年高一下学期第一次月考地理试题

文档属性

| 名称 | 山东省临沭第二中学2013-2014学年高一下学期第一次月考地理试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 648.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2014-03-19 18:15:27 | ||

图片预览

文档简介

临沭第二中学2013-2014学年高一下学期第一次月考

地理试题

一.选择题

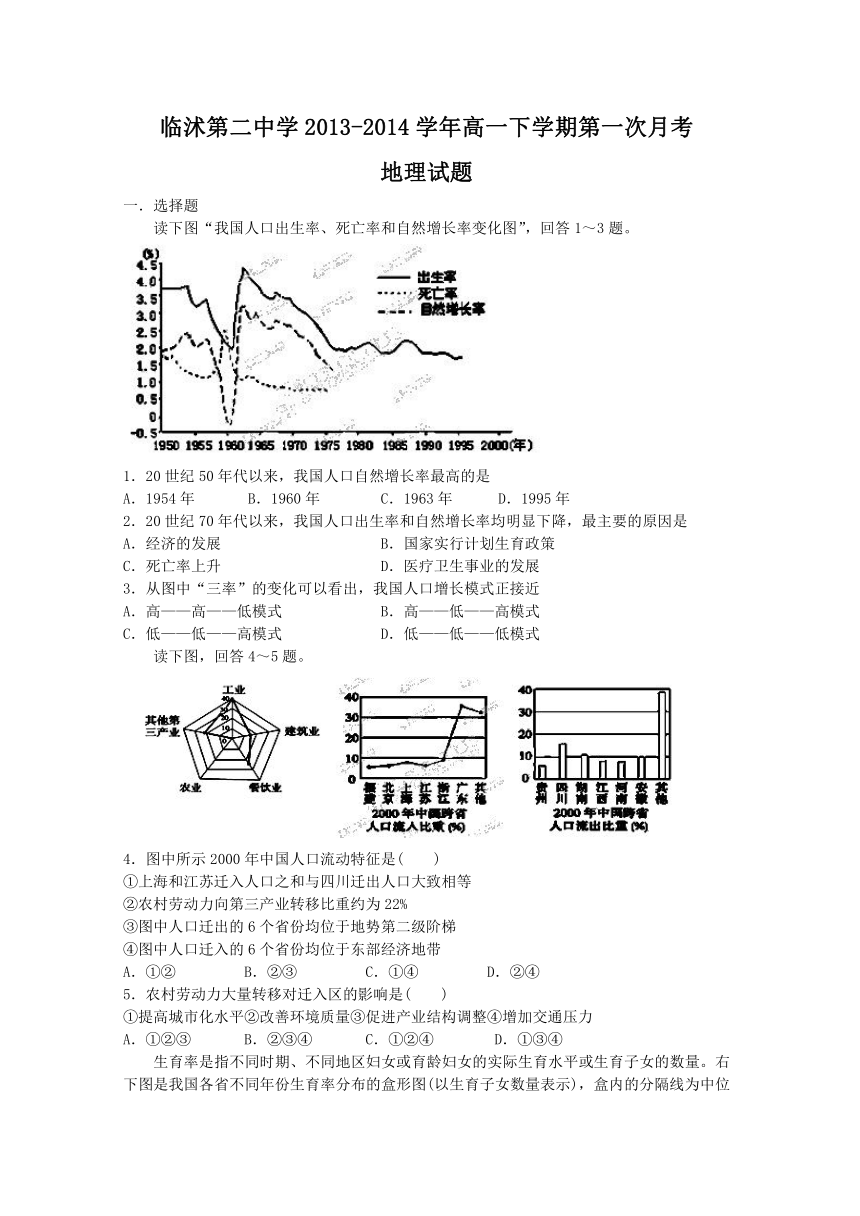

读下图“我国人口出生率、死亡率和自然增长率变化图”,回答1~3题。

1.20世纪50年代以来,我国人口自然增长率最高的是

A.1954年 B.1960年 C.1963年 D.1995年

2.20世纪70年代以来,我国人口出生率和自然增长率均明显下降,最主要的原因是

A.经济的发展 B.国家实行计划生育政策

C.死亡率上升 D.医疗卫生事业的发展

3.从图中“三率”的变化可以看出,我国人口增长模式正接近

A.高——高——低模式 B.高——低——高模式

C.低——低——高模式 D.低——低——低模式

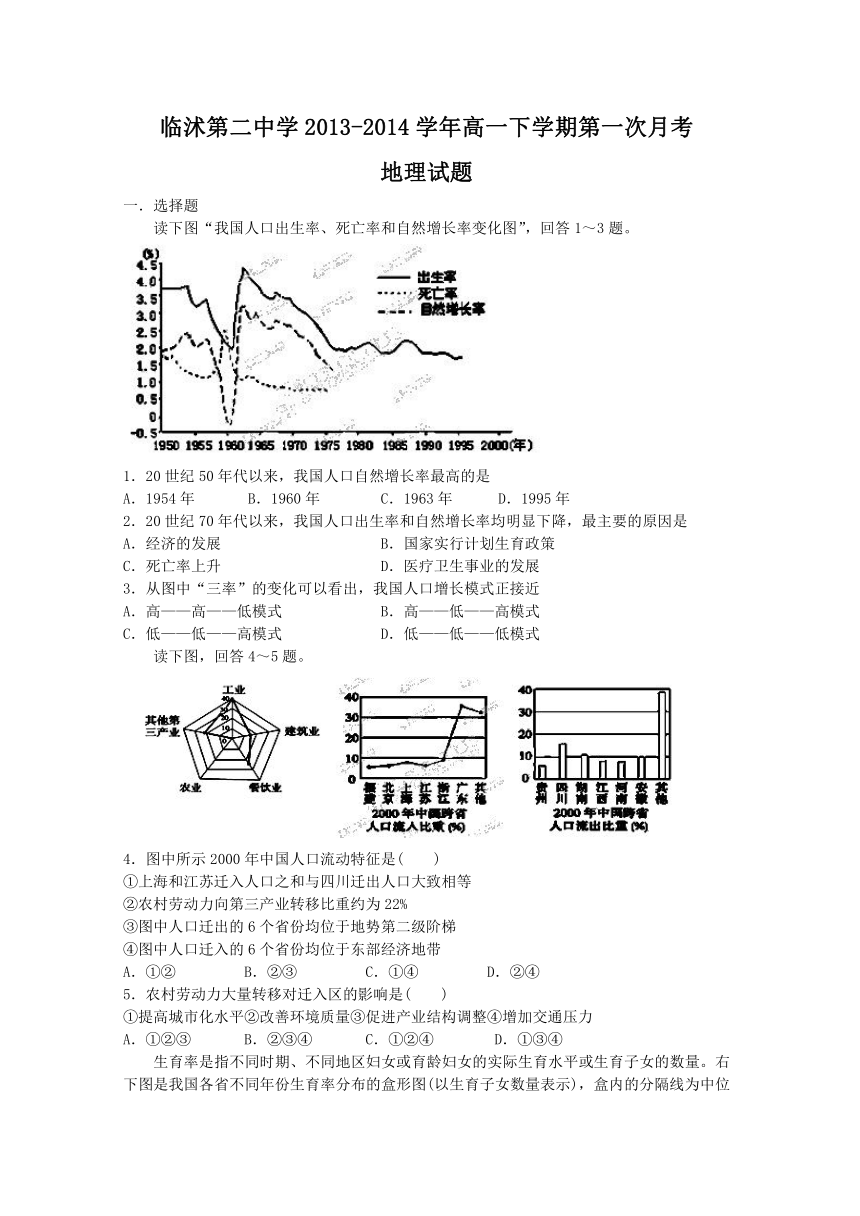

读下图,回答4~5题。

4.图中所示2000年中国人口流动特征是( )

①上海和江苏迁入人口之和与四川迁出人口大致相等

②农村劳动力向第三产业转移比重约为22%

③图中人口迁出的6个省份均位于地势第二级阶梯

④图中人口迁入的6个省份均位于东部经济地带

A.①② B.②③ C.①④ D.②④

5.农村劳动力大量转移对迁入区的影响是( )

①提高城市化水平②改善环境质量③促进产业结构调整④增加交通压力

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

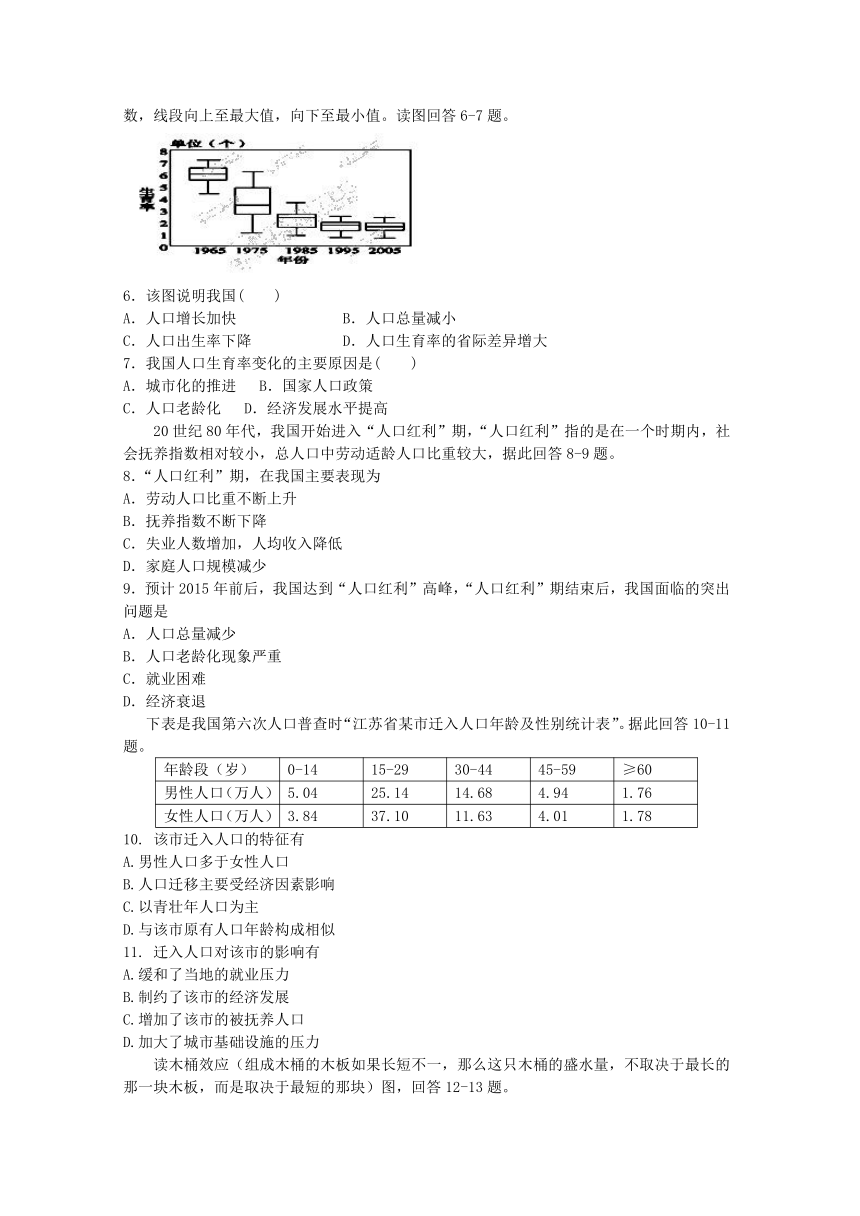

生育率是指不同时期、不同地区妇女或育龄妇女的实际生育水平或生育子女的数量。右下图是我国各省不同年份生育率分布的盒形图(以生育子女数量表示),盒内的分隔线为中位数,线段向上至最大值,向下至最小值。读图回答6-7题。

6.该图说明我国( )

A.人口增长加快 B.人口总量减小

C.人口出生率下降 D.人口生育率的省际差异增大

7.我国人口生育率变化的主要原因是( )

A.城市化的推进 B.国家人口政策

C.人口老龄化 D.经济发展水平提高

20世纪80年代,我国开始进入“人口红利”期,“人口红利”指的是在一个时期内,社会抚养指数相对较小,总人口中劳动适龄人口比重较大,据此回答8-9题。

8.“人口红利”期,在我国主要表现为

A.劳动人口比重不断上升

B.抚养指数不断下降

C.失业人数增加,人均收入降低

D.家庭人口规模减少

9.预计2015年前后,我国达到“人口红利”高峰,“人口红利”期结束后,我国面临的突出问题是

A.人口总量减少

B.人口老龄化现象严重

C.就业困难

D.经济衰退

下表是我国第六次人口普查时“江苏省某市迁入人口年龄及性别统计表”。据此回答10-11题。

年龄段(岁) 0-14 15-29 30-44 45-59 ≥60

男性人口(万人) 5.04 25.14 14.68 4.94 1.76

女性人口(万人) 3.84 37.10 11.63 4.01 1.78

10. 该市迁入人口的特征有

A.男性人口多于女性人口

B.人口迁移主要受经济因素影响

C.以青壮年人口为主

D.与该市原有人口年龄构成相似

11. 迁入人口对该市的影响有

A.缓和了当地的就业压力

B.制约了该市的经济发展

C.增加了该市的被抚养人口

D.加大了城市基础设施的压力

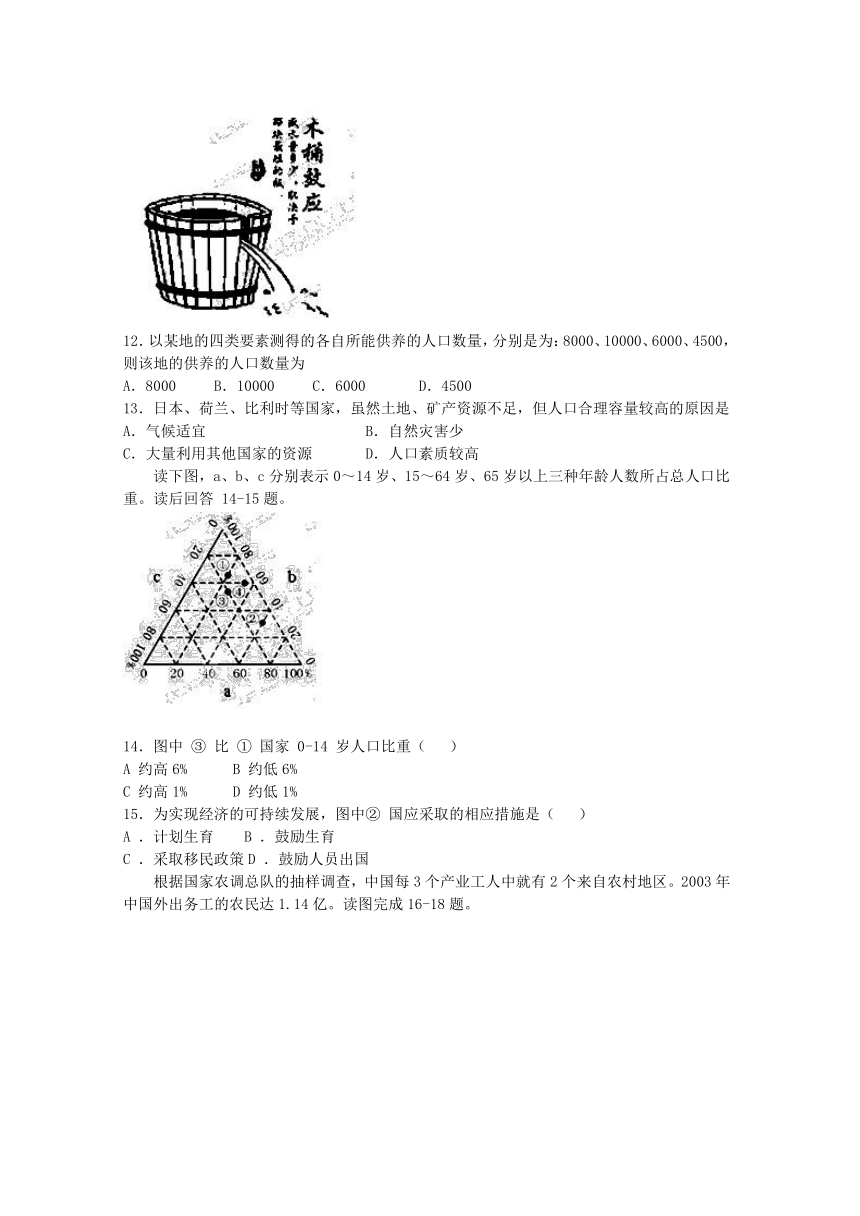

读木桶效应(组成木桶的木板如果长短不一,那么这只木桶的盛水量,不取决于最长的那一块木板,而是取决于最短的那块)图,回答12-13题。

12.以某地的四类要素测得的各自所能供养的人口数量,分别是为:8000、10000、6000、4500,则该地的供养的人口数量为

A.8000 B.10000 C.6000 D.4500

13.日本、荷兰、比利时等国家,虽然土地、矿产资源不足,但人口合理容量较高的原因是

A.气候适宜 B.自然灾害少

C.大量利用其他国家的资源 D.人口素质较高

读下图,a、b、c分别表示0~14岁、15~64岁、65岁以上三种年龄人数所占总人口比重。读后回答 14-15题。

14.图中 ③ 比 ① 国家 0-14 岁人口比重( )

A 约高6% B 约低6%

C 约高1% D 约低1%

15.为实现经济的可持续发展,图中② 国应采取的相应措施是( )

A .计划生育 B .鼓励生育

C .采取移民政策D .鼓励人员出国

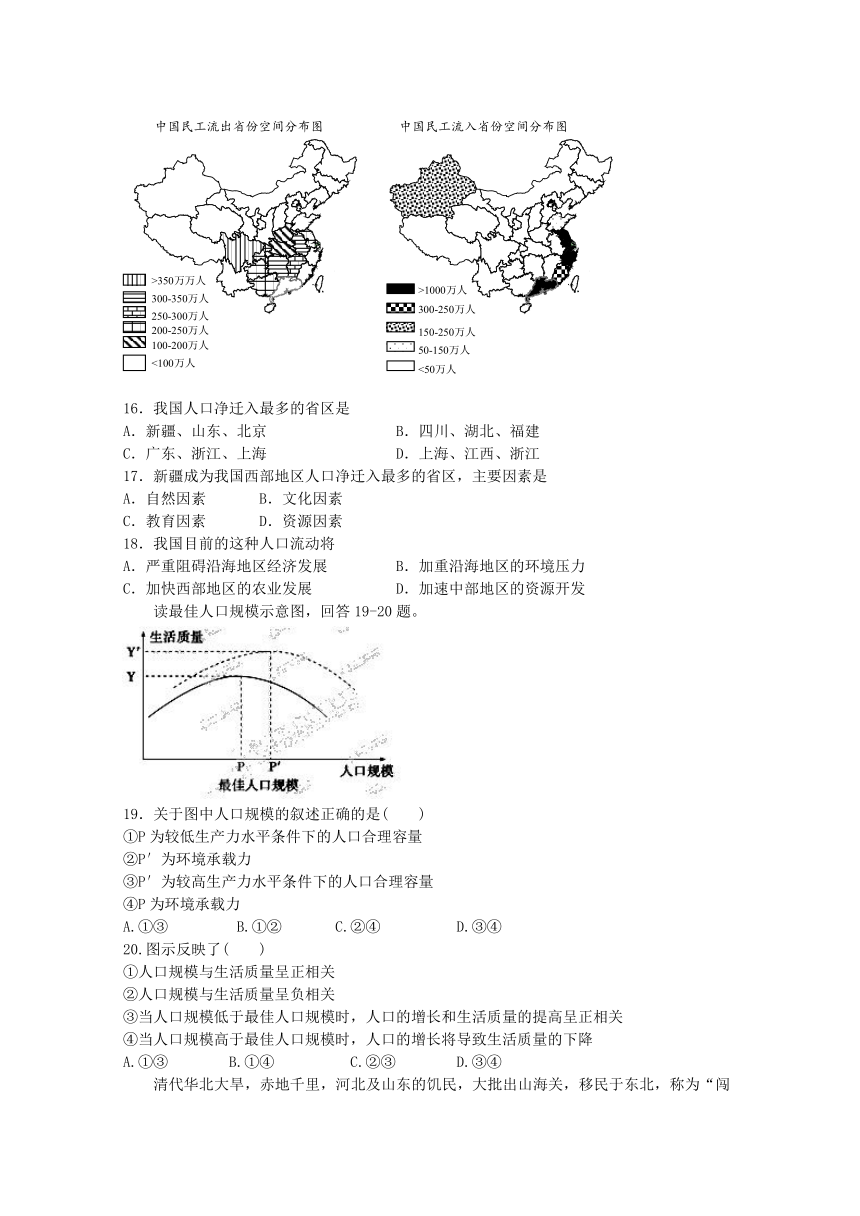

根据国家农调总队的抽样调查,中国每3个产业工人中就有2个来自农村地区。2003年中国外出务工的农民达1.14亿。读图完成16-18题。

16.我国人口净迁入最多的省区是

A.新疆、山东、北京 B.四川、湖北、福建

C.广东、浙江、上海 D.上海、江西、浙江

17.新疆成为我国西部地区人口净迁入最多的省区,主要因素是

A.自然因素 B.文化因素

C.教育因素 D.资源因素

18.我国目前的这种人口流动将

A.严重阻碍沿海地区经济发展 B.加重沿海地区的环境压力

C.加快西部地区的农业发展 D.加速中部地区的资源开发

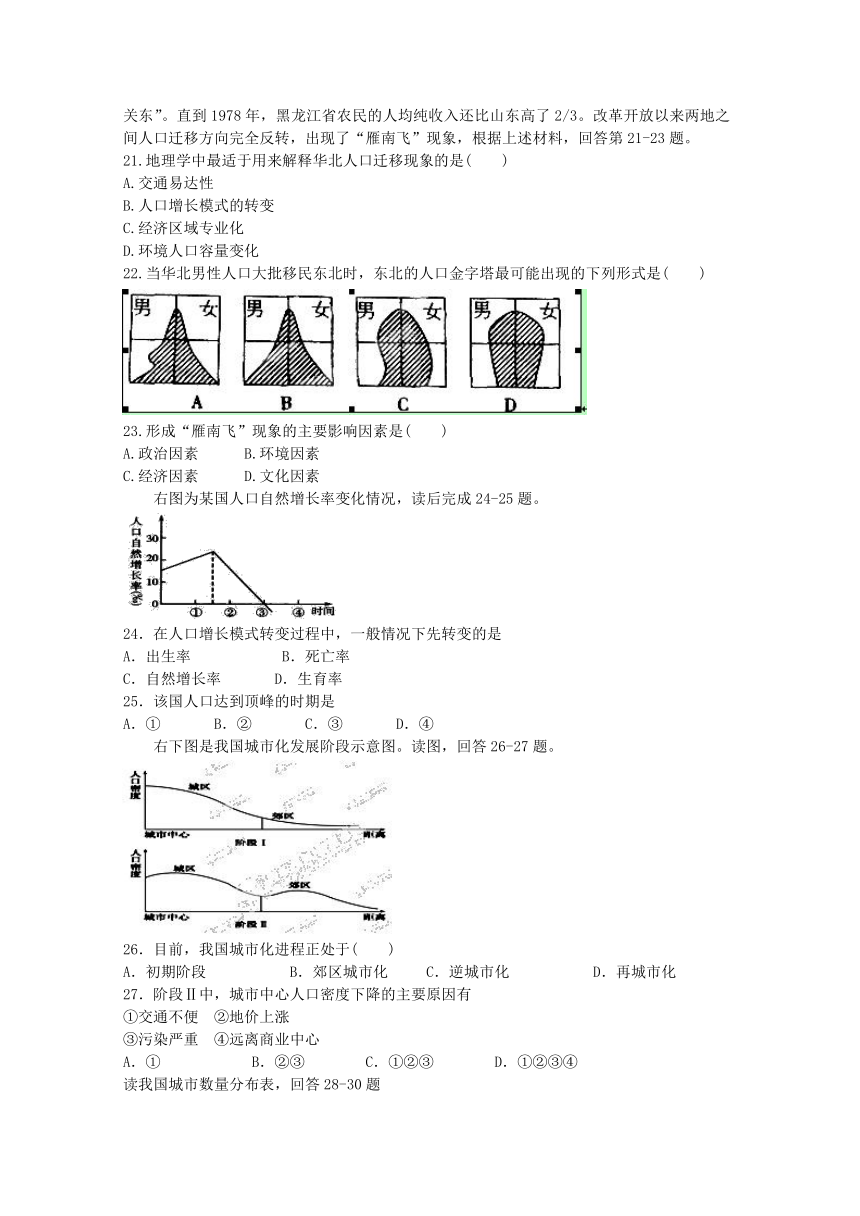

读最佳人口规模示意图,回答19-20题。

19.关于图中人口规模的叙述正确的是( )

①P为较低生产力水平条件下的人口合理容量

②P′为环境承载力

③P′为较高生产力水平条件下的人口合理容量

④P为环境承载力

A.①③ B.①② C.②④ D.③④

20.图示反映了( )

①人口规模与生活质量呈正相关

②人口规模与生活质量呈负相关

③当人口规模低于最佳人口规模时,人口的增长和生活质量的提高呈正相关

④当人口规模高于最佳人口规模时,人口的增长将导致生活质量的下降

A.①③ B.①④ C.②③ D.③④

清代华北大旱,赤地千里,河北及山东的饥民,大批出山海关,移民于东北,称为“闯关东”。直到1978年,黑龙江省农民的人均纯收入还比山东高了2/3。改革开放以来两地之间人口迁移方向完全反转,出现了“雁南飞”现象,根据上述材料,回答第21-23题。

21.地理学中最适于用来解释华北人口迁移现象的是( )

A.交通易达性

B.人口增长模式的转变

C.经济区域专业化

D.环境人口容量变化

22.当华北男性人口大批移民东北时,东北的人口金字塔最可能出现的下列形式是( )

23.形成“雁南飞”现象的主要影响因素是( )

A.政治因素 B.环境因素

C.经济因素 D.文化因素

右图为某国人口自然增长率变化情况,读后完成24-25题。

24.在人口增长模式转变过程中,一般情况下先转变的是

A.出生率 B.死亡率

C.自然增长率 D.生育率

25.该国人口达到顶峰的时期是

A.① B.② C.③ D.④

右下图是我国城市化发展阶段示意图。读图,回答26-27题。

26.目前,我国城市化进程正处于( )

A.初期阶段 B.郊区城市化 C.逆城市化 D.再城市化

27.阶段Ⅱ中,城市中心人口密度下降的主要原因有

①交通不便 ②地价上涨

③污染严重 ④远离商业中心

A.① B.②③ C.①②③ D.①②③④

读我国城市数量分布表,回答28-30题

经度范围 800以西 800—900 900—1000 1000—1100 1100—1200 1200—1300 1300—1350

城市数 3 16 11 114 369 142 12

占全国城市总数的比率(%) 0.45 2.40 1.65 17.09 55.32 21.29 1.80

气候带 热带 亚热带 暖温带 中温带 寒温带 青藏高原区

城市数 64 299 177 121 1 5

占全国城市总数的比率(%) 9.61 44.83 26.54 18.14 O.15 0.75

28. 影响我国城市分布的主要自然因素是

A.矿产 B.交通 C.气候 D.经济

29. 我国最东部(经度1300E以东)和最西部(经度900E以西)城市数少的主要原因是

A.最东部交通不便

B.最东部冬天太冷

C.最西部为少数民族聚居区

D.最西部自然条件差

30. 以下关于自然条件与城市区位的叙述不正确是

A.我国和世界上的城市大多数都位于平原地区

B.世界城市主要分布于中、低纬度地区,我国城市多分布于湿润、半湿润地区

C.河流的人海口,往往成为城市建设的最优地点

D.我国大部分城市都是沿江河湖道发育壮大起来的

城镇化是区域经济和社会发展的结果,城镇化水平的提高受到自然地理条件、区域发展基础、产业发展体制背景等多方面的影响,使得一个地区城镇化进程会出现较大的差异。下图是“我国大陆沿海各省区(市)2000—2005年城市化水平的变化图”,读图完成31-32题。

31.2000年到2005年,我国大陆沿海的城市化水平

A.京、沪、鲁、桂没有提高

B.京、沪、鲁、桂的增幅低于全国平均水平

C.除京、沪、鲁、桂外,其它省市增幅一样

D.2005年,大部分省市高于全国平均水平

32.对近年来我国大陆沿海的城市化进程叙述不正确的是

A.广东、江苏两省因农村人口进城务工创业,提高了城市化水平

B.浙江、福建两省一些城市因受地形的束缚,影响了城市化进程

C.广东省的大城市建设步伐较快,中小城市培育体制欠佳

D.海南因旅游业的发展,城市化水平不断提高

下图是城市热岛强度日变化示意图,据此完成33-34题。

33.图中有关城市热岛强度的信息,正确的是

A.晴天日平均值约1.7℃,最大值约3.7℃

B.阴天日平均值约0.9℃,最大值约2.4℃

C.热岛强度与天气情况有关,云量少,风速小,热岛效应微弱

D.阴天时热岛效应显著

34.若图示热岛强度与人类活动之间关系密切,其依据是

①城市人口密度高于农村 ②臭氧层空洞不断扩大 ③海陆热力环流显著 ④峰值时刻与人流、车流高峰期吻合

A.①③ B.①④

C.②④ D.①②

读“甲、乙两地人口的抽样调查表”(每10000人中各年龄段人数及死亡率统计)。完成35-37题。

年龄 0~14 岁15~59岁 60岁以上 总计

甲 人口数 2000 6500 1500 10000

死亡率(%) 0.6 0.6 2.5

乙 人口数 3500 6000 500 10000

死亡率(%) 0.8 0.7 2.2 0.81

35.甲组人口死亡率总计是( )

A.0.775% B.0.675% C.0.885% D.0.95%

36.下列说法与表格内容相符的是( )

A.甲组人口表示发展中国家,乙组人口表示发达国家

B.各年龄段死亡率甲小于乙,因此死亡总人数也是甲小于乙

C.发展中国家的死亡率高于发达国家

D.甲组人口死亡率偏高一些,主要原因是甲组老年人口比例高

37.近年来,中国人口老龄化进程明显加快,主要原因是( )

A.经济迅速发展和城市化水平提高

B.人口自然增长率下降和生活水平提高

C.平均寿命延长和人口自然增长率上升

D.环境质量改善和人口素质提高

读图3“中国城市化进程示意图”,完成38-40题。

38. 关于我国城市化进程特点的正确叙述是

A. 1950~1960年,城市化进程变慢B. 1960~1970年,城市化水平较高

C. 1970~1980年,城市化水平降低D. 1980~2010年,城市化进程较快

39. 我国城市化的表现是

①人口增加 ②城市人口增加

③农村人口减少 ④城市人口比重增加

A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

40. 城市化进程过快可能出现的环境问题是

A. 交通拥堵 B. 噪声污染 C. 住房紧张 D. 农业人口减少

二、综合题

41.阅读下列材料,完成问题。(11分)

材料一:三亚市部分人口资料。

材料二:中科院可持续发展战略研究组《2012中国新型城市化报告》指出,从1991年到2010年,城市建成区面积扩大了2.12倍,而城市化水平仅仅增长了0.89倍,土地扩张速率是人口城镇化速率的2.38倍,城市土地扩张与城市人口密度相背离。有些地方在城镇化过程中过度发展房地产,有些地方出现了农民“上楼吃饭,下地干活”的现象;另外我国人口居住地与户籍所在地脱离的人口有两亿多。

材料三:拉丁美洲一些国家城市化水平很高,但城市中存在很多贫民窟,这些贫民没有正式工作,只能以乞讨、捡垃圾为生。

⑴三亚流动人口迁移的最主要原因是 ,属于 因素。(2分)

⑵三亚流动人口 素质较低,推测三亚的产业结构可能以 指向型工业或者第三产业中的服务业为主。(2分)

⑶城市化过程中最本质的变化是从以 为主到 为主的变化。(4分)

⑷结合材料二、三,说明我国新型城镇化(目前可以理解为城市化)过程中应重点加强的措施。(3分)

42.读下图,回答问题:(9分)

(1)从三幅图对比来看,上海市的城市用地规模明显 ,城市人口数量呈 趋势。

(2)此过程反映了该地区 过程。

(3)上图中,城市在该过程中将日益突出的问题有 、

、 等。

(4)当代世界城市化发展表现出许多新特点,主要有哪些?

① ;

② ;

③ 。

<100万人

100-200万人

>350万万人

200-250万人

300-350万人

250-300万人

<50万人

>1000万人

300-250万人

150-250万人

50-150万人

中国民工流出省份空间分布图

中国民工流入省份空间分布图

PAGE

地理试题

一.选择题

读下图“我国人口出生率、死亡率和自然增长率变化图”,回答1~3题。

1.20世纪50年代以来,我国人口自然增长率最高的是

A.1954年 B.1960年 C.1963年 D.1995年

2.20世纪70年代以来,我国人口出生率和自然增长率均明显下降,最主要的原因是

A.经济的发展 B.国家实行计划生育政策

C.死亡率上升 D.医疗卫生事业的发展

3.从图中“三率”的变化可以看出,我国人口增长模式正接近

A.高——高——低模式 B.高——低——高模式

C.低——低——高模式 D.低——低——低模式

读下图,回答4~5题。

4.图中所示2000年中国人口流动特征是( )

①上海和江苏迁入人口之和与四川迁出人口大致相等

②农村劳动力向第三产业转移比重约为22%

③图中人口迁出的6个省份均位于地势第二级阶梯

④图中人口迁入的6个省份均位于东部经济地带

A.①② B.②③ C.①④ D.②④

5.农村劳动力大量转移对迁入区的影响是( )

①提高城市化水平②改善环境质量③促进产业结构调整④增加交通压力

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

生育率是指不同时期、不同地区妇女或育龄妇女的实际生育水平或生育子女的数量。右下图是我国各省不同年份生育率分布的盒形图(以生育子女数量表示),盒内的分隔线为中位数,线段向上至最大值,向下至最小值。读图回答6-7题。

6.该图说明我国( )

A.人口增长加快 B.人口总量减小

C.人口出生率下降 D.人口生育率的省际差异增大

7.我国人口生育率变化的主要原因是( )

A.城市化的推进 B.国家人口政策

C.人口老龄化 D.经济发展水平提高

20世纪80年代,我国开始进入“人口红利”期,“人口红利”指的是在一个时期内,社会抚养指数相对较小,总人口中劳动适龄人口比重较大,据此回答8-9题。

8.“人口红利”期,在我国主要表现为

A.劳动人口比重不断上升

B.抚养指数不断下降

C.失业人数增加,人均收入降低

D.家庭人口规模减少

9.预计2015年前后,我国达到“人口红利”高峰,“人口红利”期结束后,我国面临的突出问题是

A.人口总量减少

B.人口老龄化现象严重

C.就业困难

D.经济衰退

下表是我国第六次人口普查时“江苏省某市迁入人口年龄及性别统计表”。据此回答10-11题。

年龄段(岁) 0-14 15-29 30-44 45-59 ≥60

男性人口(万人) 5.04 25.14 14.68 4.94 1.76

女性人口(万人) 3.84 37.10 11.63 4.01 1.78

10. 该市迁入人口的特征有

A.男性人口多于女性人口

B.人口迁移主要受经济因素影响

C.以青壮年人口为主

D.与该市原有人口年龄构成相似

11. 迁入人口对该市的影响有

A.缓和了当地的就业压力

B.制约了该市的经济发展

C.增加了该市的被抚养人口

D.加大了城市基础设施的压力

读木桶效应(组成木桶的木板如果长短不一,那么这只木桶的盛水量,不取决于最长的那一块木板,而是取决于最短的那块)图,回答12-13题。

12.以某地的四类要素测得的各自所能供养的人口数量,分别是为:8000、10000、6000、4500,则该地的供养的人口数量为

A.8000 B.10000 C.6000 D.4500

13.日本、荷兰、比利时等国家,虽然土地、矿产资源不足,但人口合理容量较高的原因是

A.气候适宜 B.自然灾害少

C.大量利用其他国家的资源 D.人口素质较高

读下图,a、b、c分别表示0~14岁、15~64岁、65岁以上三种年龄人数所占总人口比重。读后回答 14-15题。

14.图中 ③ 比 ① 国家 0-14 岁人口比重( )

A 约高6% B 约低6%

C 约高1% D 约低1%

15.为实现经济的可持续发展,图中② 国应采取的相应措施是( )

A .计划生育 B .鼓励生育

C .采取移民政策D .鼓励人员出国

根据国家农调总队的抽样调查,中国每3个产业工人中就有2个来自农村地区。2003年中国外出务工的农民达1.14亿。读图完成16-18题。

16.我国人口净迁入最多的省区是

A.新疆、山东、北京 B.四川、湖北、福建

C.广东、浙江、上海 D.上海、江西、浙江

17.新疆成为我国西部地区人口净迁入最多的省区,主要因素是

A.自然因素 B.文化因素

C.教育因素 D.资源因素

18.我国目前的这种人口流动将

A.严重阻碍沿海地区经济发展 B.加重沿海地区的环境压力

C.加快西部地区的农业发展 D.加速中部地区的资源开发

读最佳人口规模示意图,回答19-20题。

19.关于图中人口规模的叙述正确的是( )

①P为较低生产力水平条件下的人口合理容量

②P′为环境承载力

③P′为较高生产力水平条件下的人口合理容量

④P为环境承载力

A.①③ B.①② C.②④ D.③④

20.图示反映了( )

①人口规模与生活质量呈正相关

②人口规模与生活质量呈负相关

③当人口规模低于最佳人口规模时,人口的增长和生活质量的提高呈正相关

④当人口规模高于最佳人口规模时,人口的增长将导致生活质量的下降

A.①③ B.①④ C.②③ D.③④

清代华北大旱,赤地千里,河北及山东的饥民,大批出山海关,移民于东北,称为“闯关东”。直到1978年,黑龙江省农民的人均纯收入还比山东高了2/3。改革开放以来两地之间人口迁移方向完全反转,出现了“雁南飞”现象,根据上述材料,回答第21-23题。

21.地理学中最适于用来解释华北人口迁移现象的是( )

A.交通易达性

B.人口增长模式的转变

C.经济区域专业化

D.环境人口容量变化

22.当华北男性人口大批移民东北时,东北的人口金字塔最可能出现的下列形式是( )

23.形成“雁南飞”现象的主要影响因素是( )

A.政治因素 B.环境因素

C.经济因素 D.文化因素

右图为某国人口自然增长率变化情况,读后完成24-25题。

24.在人口增长模式转变过程中,一般情况下先转变的是

A.出生率 B.死亡率

C.自然增长率 D.生育率

25.该国人口达到顶峰的时期是

A.① B.② C.③ D.④

右下图是我国城市化发展阶段示意图。读图,回答26-27题。

26.目前,我国城市化进程正处于( )

A.初期阶段 B.郊区城市化 C.逆城市化 D.再城市化

27.阶段Ⅱ中,城市中心人口密度下降的主要原因有

①交通不便 ②地价上涨

③污染严重 ④远离商业中心

A.① B.②③ C.①②③ D.①②③④

读我国城市数量分布表,回答28-30题

经度范围 800以西 800—900 900—1000 1000—1100 1100—1200 1200—1300 1300—1350

城市数 3 16 11 114 369 142 12

占全国城市总数的比率(%) 0.45 2.40 1.65 17.09 55.32 21.29 1.80

气候带 热带 亚热带 暖温带 中温带 寒温带 青藏高原区

城市数 64 299 177 121 1 5

占全国城市总数的比率(%) 9.61 44.83 26.54 18.14 O.15 0.75

28. 影响我国城市分布的主要自然因素是

A.矿产 B.交通 C.气候 D.经济

29. 我国最东部(经度1300E以东)和最西部(经度900E以西)城市数少的主要原因是

A.最东部交通不便

B.最东部冬天太冷

C.最西部为少数民族聚居区

D.最西部自然条件差

30. 以下关于自然条件与城市区位的叙述不正确是

A.我国和世界上的城市大多数都位于平原地区

B.世界城市主要分布于中、低纬度地区,我国城市多分布于湿润、半湿润地区

C.河流的人海口,往往成为城市建设的最优地点

D.我国大部分城市都是沿江河湖道发育壮大起来的

城镇化是区域经济和社会发展的结果,城镇化水平的提高受到自然地理条件、区域发展基础、产业发展体制背景等多方面的影响,使得一个地区城镇化进程会出现较大的差异。下图是“我国大陆沿海各省区(市)2000—2005年城市化水平的变化图”,读图完成31-32题。

31.2000年到2005年,我国大陆沿海的城市化水平

A.京、沪、鲁、桂没有提高

B.京、沪、鲁、桂的增幅低于全国平均水平

C.除京、沪、鲁、桂外,其它省市增幅一样

D.2005年,大部分省市高于全国平均水平

32.对近年来我国大陆沿海的城市化进程叙述不正确的是

A.广东、江苏两省因农村人口进城务工创业,提高了城市化水平

B.浙江、福建两省一些城市因受地形的束缚,影响了城市化进程

C.广东省的大城市建设步伐较快,中小城市培育体制欠佳

D.海南因旅游业的发展,城市化水平不断提高

下图是城市热岛强度日变化示意图,据此完成33-34题。

33.图中有关城市热岛强度的信息,正确的是

A.晴天日平均值约1.7℃,最大值约3.7℃

B.阴天日平均值约0.9℃,最大值约2.4℃

C.热岛强度与天气情况有关,云量少,风速小,热岛效应微弱

D.阴天时热岛效应显著

34.若图示热岛强度与人类活动之间关系密切,其依据是

①城市人口密度高于农村 ②臭氧层空洞不断扩大 ③海陆热力环流显著 ④峰值时刻与人流、车流高峰期吻合

A.①③ B.①④

C.②④ D.①②

读“甲、乙两地人口的抽样调查表”(每10000人中各年龄段人数及死亡率统计)。完成35-37题。

年龄 0~14 岁15~59岁 60岁以上 总计

甲 人口数 2000 6500 1500 10000

死亡率(%) 0.6 0.6 2.5

乙 人口数 3500 6000 500 10000

死亡率(%) 0.8 0.7 2.2 0.81

35.甲组人口死亡率总计是( )

A.0.775% B.0.675% C.0.885% D.0.95%

36.下列说法与表格内容相符的是( )

A.甲组人口表示发展中国家,乙组人口表示发达国家

B.各年龄段死亡率甲小于乙,因此死亡总人数也是甲小于乙

C.发展中国家的死亡率高于发达国家

D.甲组人口死亡率偏高一些,主要原因是甲组老年人口比例高

37.近年来,中国人口老龄化进程明显加快,主要原因是( )

A.经济迅速发展和城市化水平提高

B.人口自然增长率下降和生活水平提高

C.平均寿命延长和人口自然增长率上升

D.环境质量改善和人口素质提高

读图3“中国城市化进程示意图”,完成38-40题。

38. 关于我国城市化进程特点的正确叙述是

A. 1950~1960年,城市化进程变慢B. 1960~1970年,城市化水平较高

C. 1970~1980年,城市化水平降低D. 1980~2010年,城市化进程较快

39. 我国城市化的表现是

①人口增加 ②城市人口增加

③农村人口减少 ④城市人口比重增加

A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

40. 城市化进程过快可能出现的环境问题是

A. 交通拥堵 B. 噪声污染 C. 住房紧张 D. 农业人口减少

二、综合题

41.阅读下列材料,完成问题。(11分)

材料一:三亚市部分人口资料。

材料二:中科院可持续发展战略研究组《2012中国新型城市化报告》指出,从1991年到2010年,城市建成区面积扩大了2.12倍,而城市化水平仅仅增长了0.89倍,土地扩张速率是人口城镇化速率的2.38倍,城市土地扩张与城市人口密度相背离。有些地方在城镇化过程中过度发展房地产,有些地方出现了农民“上楼吃饭,下地干活”的现象;另外我国人口居住地与户籍所在地脱离的人口有两亿多。

材料三:拉丁美洲一些国家城市化水平很高,但城市中存在很多贫民窟,这些贫民没有正式工作,只能以乞讨、捡垃圾为生。

⑴三亚流动人口迁移的最主要原因是 ,属于 因素。(2分)

⑵三亚流动人口 素质较低,推测三亚的产业结构可能以 指向型工业或者第三产业中的服务业为主。(2分)

⑶城市化过程中最本质的变化是从以 为主到 为主的变化。(4分)

⑷结合材料二、三,说明我国新型城镇化(目前可以理解为城市化)过程中应重点加强的措施。(3分)

42.读下图,回答问题:(9分)

(1)从三幅图对比来看,上海市的城市用地规模明显 ,城市人口数量呈 趋势。

(2)此过程反映了该地区 过程。

(3)上图中,城市在该过程中将日益突出的问题有 、

、 等。

(4)当代世界城市化发展表现出许多新特点,主要有哪些?

① ;

② ;

③ 。

<100万人

100-200万人

>350万万人

200-250万人

300-350万人

250-300万人

<50万人

>1000万人

300-250万人

150-250万人

50-150万人

中国民工流出省份空间分布图

中国民工流入省份空间分布图

PAGE

同课章节目录