吉林省白城市重点高中(五校)2022~2023学年高三上学期期末联考生物试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 吉林省白城市重点高中(五校)2022~2023学年高三上学期期末联考生物试题(解析版) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-02-16 21:32:26 | ||

图片预览

文档简介

2023

白城市重点高中(五校)2022~2023学年度上学期高三期末联考试卷

生物

一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 胰岛素是常见的蛋白质类激素,由胰岛素原加工形成的两条肽链构成,肽链之间通过二硫键(-S-S-)连接。下列相关叙述正确的是( )

A. S是蛋白质的特征元素,因为氨基酸和蛋白质均含有S元素

B. 高温能破坏氨基酸之间的肽键从而使胰岛素失活变性

C. 可用3H标记某种氨基酸追踪胰岛素的合成与分泌过程

D. 斐林试剂在50~65°C条件下能与二硫键反应生成砖红色沉淀

2. 如图显示了细胞中多种具膜结构之间的联系。下列相关叙述正确的是( )

A. 分泌功能较强的细胞中结构P和Q的数量较少

B. 结构P为内质网,是细胞内具单层膜网状结构

C. 结构Q的膜表面可以附着一定量的核糖体

D. 鸡成熟红细胞中不含图中除细胞膜外的所有结构

3. 某同学利用藓类叶片对植物细胞吸水和失水的实验进行了改进,利用加有伊红(植物细胞不吸收的红色染料)的一定浓度的蔗糖溶液处理藓类叶片,得到了如图结果。下列相关叙述正确的是( )

A. 图中A处为红色,B处绿色较失水前变浅

B. B处因为失水而导致细胞的吸水能力减弱

C. 结果说明细胞壁与原生质层对蔗糖的通透性不同

D. 图中处于质壁分离状态的细胞一定都是活细胞

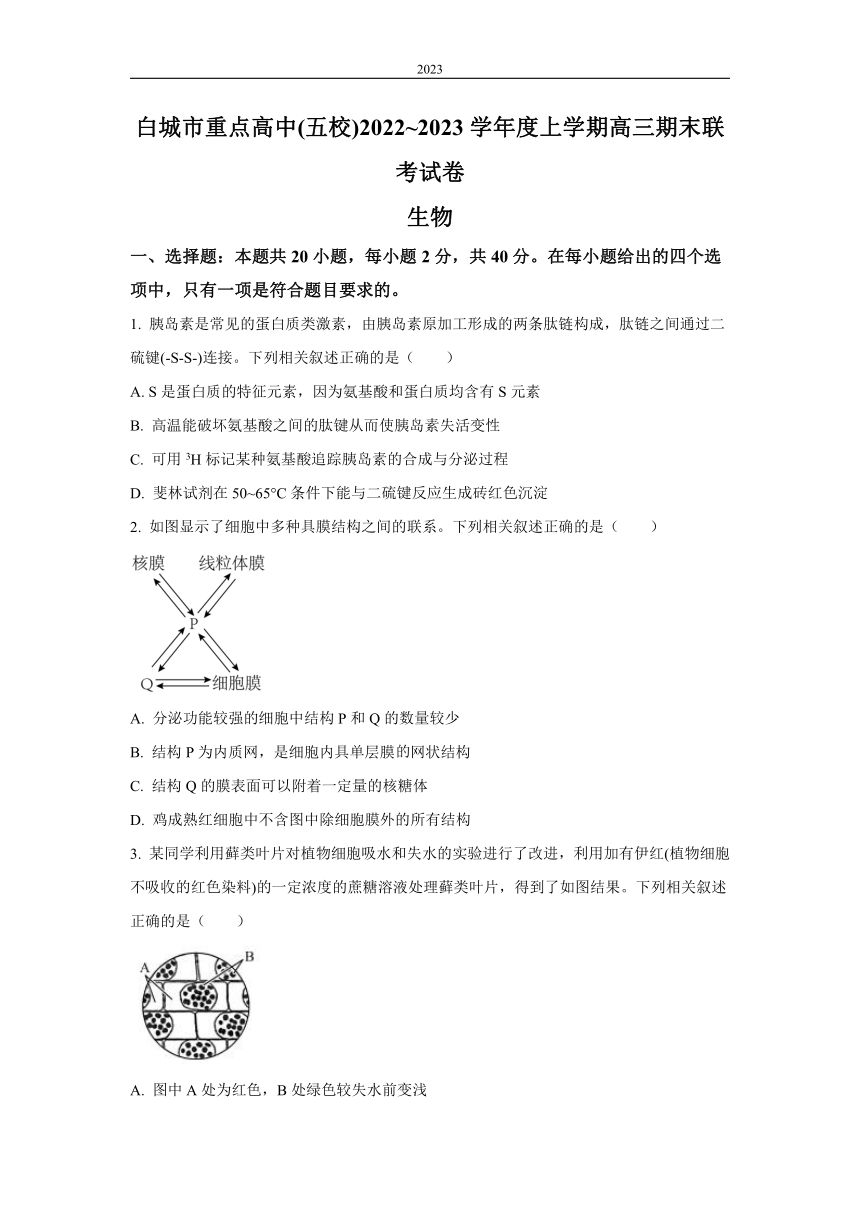

4. 研究人员从分解淀粉的细菌细胞中提取到某种淀粉酶,为探究温度和pH对该淀粉酶活性的影响,在相同反应时间内测得淀粉的剩余量(相对值)如图所示。下列有关实验的分析错误的是( )

A. 增加淀粉的量或酶含量,淀粉酶活性不变

B. 在不同温度条件下,淀粉酶的最适pH不变

C. 在pH小于5或大于9时,淀粉酶完全失去活性

D. 将反应温度由90°C降至70°C,淀粉剩余量基本不变

5. 人类骨骼肌由两种肌纤维组成,这两种骨骼肌纤维适合于不同的运动。快缩肌纤维能迅速(如15~40ms)收缩,在电镜下可见快缩肌纤维中基本无线粒体存在;慢缩肌纤维收缩较慢(如40~100ms),含有大量的线粒体。下列相关叙述正确的是( )

A. 快缩肌纤维和慢缩肌纤维细胞呼吸均产生大量CO2和H2O

B. 快缩肌纤维收缩消耗的ATP是丙酮酸转化为乳酸时产生的

C. 慢缩肌纤维为慢跑运动持续提供的ATP主要在线粒体基质中合成

D. 快跑或举重后出现肌肉酸痛,主要是由快缩肌纤维细胞无氧呼吸所致

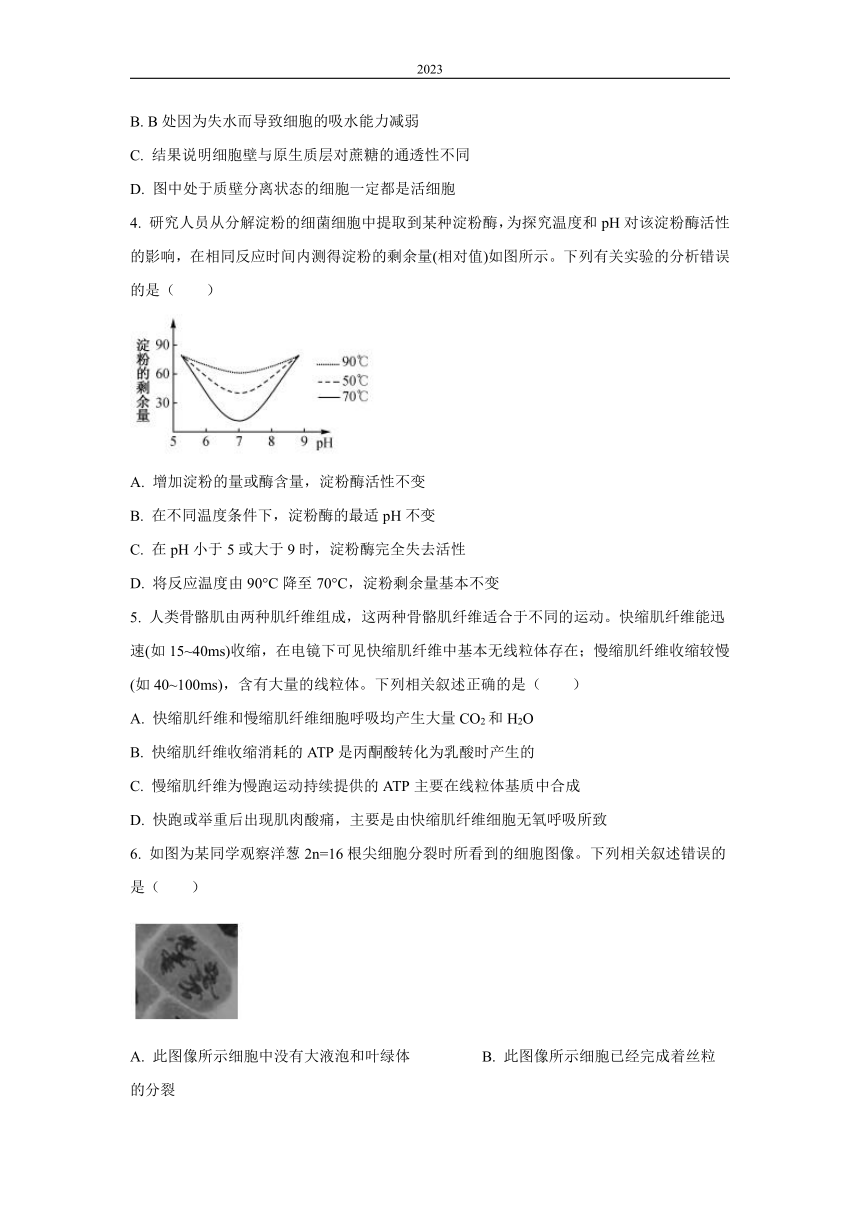

6. 如图为某同学观察洋葱2n=16根尖细胞分裂时所看到的细胞图像。下列相关叙述错误的是( )

A. 此图像所示细胞中没有大液泡和叶绿体 B. 此图像所示细胞已经完成着丝粒的分裂

C. 此细胞中染色体数与DNA数之比为1:1 D. 此图像所示细胞分裂过程中未发生染色体联会现象

7. 研究发现,细胞内NAD+的含量下降可导致细胞衰老,烟酰胺磷酸核糖转移酶(NAMPT)是NAD+合成的关键酶,能通过促进NAD+的合成来延缓细胞的衰老,下列有关叙述错误的是( )

A. 衰老细胞的呼吸速率变慢、核质比增大 B. NAD+的含量下降会影响细胞的能量供应

C. 正常细胞内的NAMPT含量比衰老细胞低 D. 促进NAMPT基因的表达可延缓细胞衰老

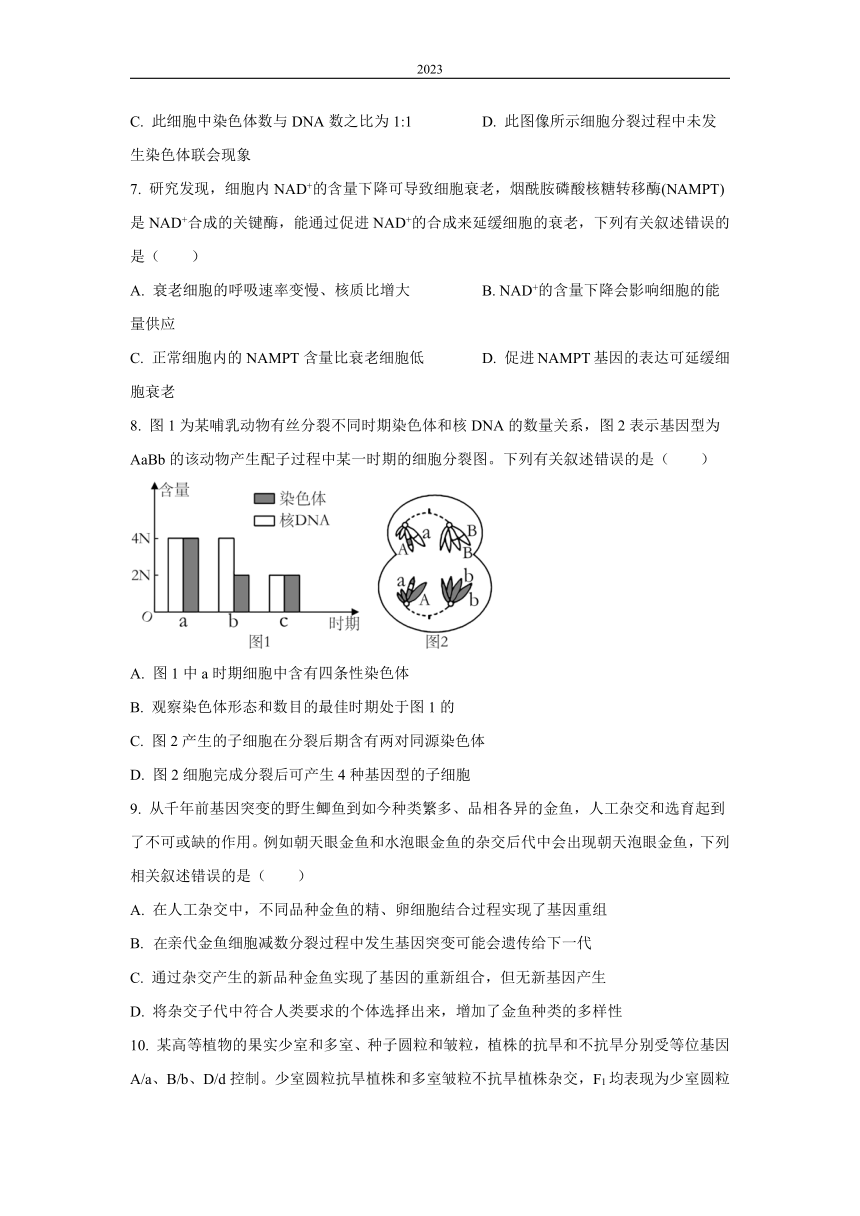

8. 图1为某哺乳动物有丝分裂不同时期染色体和核DNA的数量关系,图2表示基因型为AaBb的该动物产生配子过程中某一时期的细胞分裂图。下列有关叙述错误的是( )

A. 图1中a时期细胞中含有四条性染色体

B. 观察染色体形态和数目的最佳时期处于图1的

C. 图2产生的子细胞在分裂后期含有两对同源染色体

D. 图2细胞完成分裂后可产生4种基因型的子细胞

9. 从千年前基因突变的野生鲫鱼到如今种类繁多、品相各异的金鱼,人工杂交和选育起到了不可或缺的作用。例如朝天眼金鱼和水泡眼金鱼的杂交后代中会出现朝天泡眼金鱼,下列相关叙述错误的是( )

A. 在人工杂交中,不同品种金鱼的精、卵细胞结合过程实现了基因重组

B. 亲代金鱼细胞减数分裂过程中发生基因突变可能会遗传给下一代

C. 通过杂交产生的新品种金鱼实现了基因的重新组合,但无新基因产生

D. 将杂交子代中符合人类要求的个体选择出来,增加了金鱼种类的多样性

10. 某高等植物的果实少室和多室、种子圆粒和皱粒,植株的抗旱和不抗旱分别受等位基因A/a、B/b、D/d控制。少室圆粒抗旱植株和多室皱粒不抗旱植株杂交,F1均表现为少室圆粒抗旱,F1自交F1的表型及比例为少室圆粒抗旱:少室皱粒不抗旱:多室圆粒抗旱:多室皱粒不抗旱=9:3:3:1 ,下列有关该实验的分析正确的是( )

A. 基因A/a和基因B/b位于一对同源染色体上

B. F1的全部抗旱植株随机受粉,后代抗旱植株的概率为3/4

C. 植株抗旱性和种子形状的遗传遵循基因的自由组合定律

D. 若对F1测交,则子代有4种表型且比例为1:1:1:1

11. 细菌种类众多,都以DNA为遗传物质。下列关于拟核区DNA结构的叙述,错误的是( )

A. DNA中C、G碱基对的数量直接影响细菌的耐热性

B. 嘌呤和嘧啶的数量相等且含有两个游离的磷酸基团

C. 碱基之间通过氢键或脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖连接

D. 细菌种类的差异与脱氧核苷酸的数量、排列顺序有关

12. 水稻的核基因M编码的蛋白质与耐寒性有关,在基因M中插入一小段外来的DNA序列后,水稻的耐寒性增强,更适于在北方地区种植。下列有关叙述正确的是( )

A. 该变异改变了染色体中基因的数目和排列顺序

B. 该变异不会改变水稻细胞中遗传物质的传递方向

C. 没有外界环境因素的影响,基因M的结构不会改变

D. 北方种植的水稻M基因频率高于南方种植的水稻

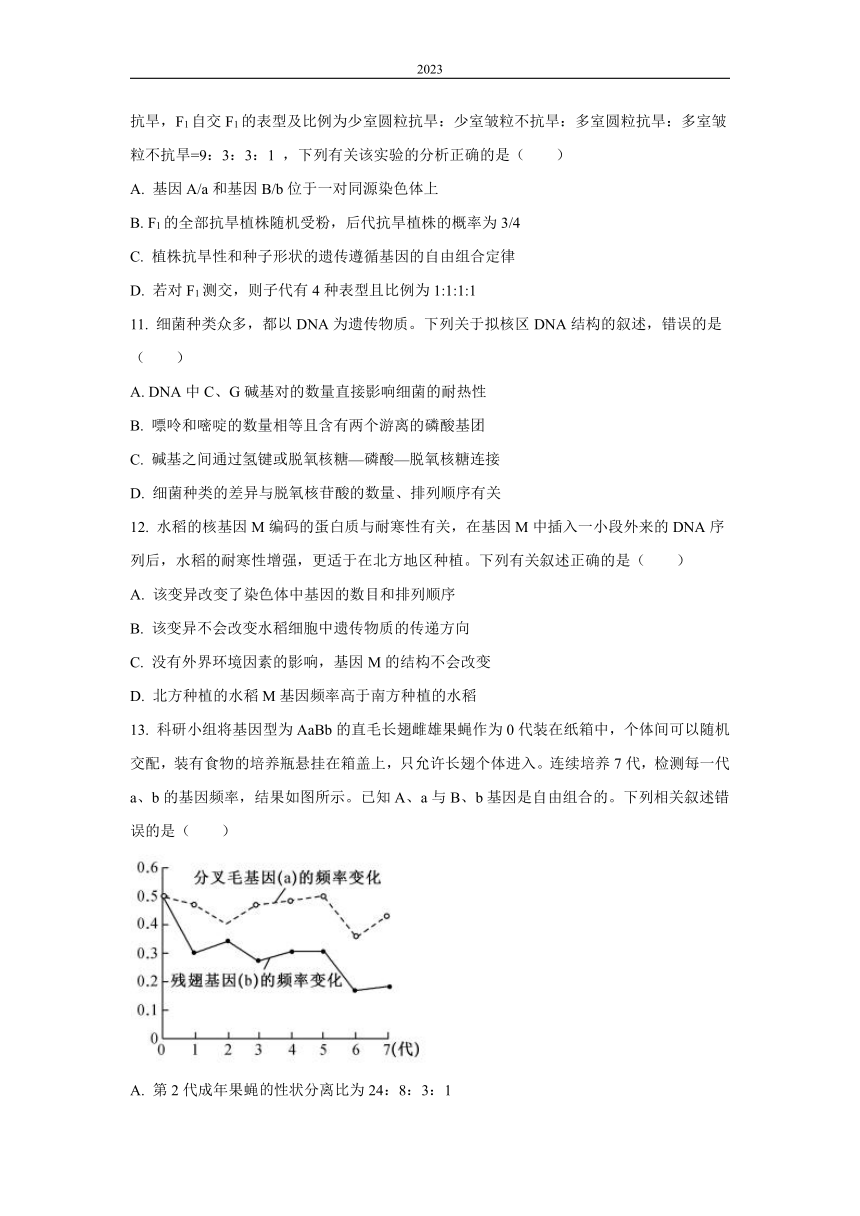

13. 科研小组将基因型为AaBb的直毛长翅雌雄果蝇作为0代装在纸箱中,个体间可以随机交配,装有食物的培养瓶悬挂在箱盖上,只允许长翅个体进入。连续培养7代,检测每一代a、b的基因频率,结果如图所示。已知A、a与B、b基因是自由组合的。下列相关叙述错误的是( )

A. 第2代成年果蝇性状分离比为24:8:3:1

B. 若种群数量足够大,A、a基因比例始终接近1:1

C. 图中a、b基因频率的变化都是自然选择的结果

D. 培养至某一代中无残翅个体时,b基因频率可能不为0

14. 下列关于人体内环境及稳态的叙述,错误的是( )

A. 内环境中K+含量增多会导致神经元的动作电位降低

B. 人体产生的乳酸可由血浆中的NaHCO3/H2CO3等中和

C 当人体处于炎热环境时,皮肤毛细血管舒张有利于机体散热

D. 当人体失水过多时,血浆渗透压会升高、下丘脑分泌活动加强

15. 除促甲状腺激素对甲状腺具有调节作用外,甲状腺自身也具有自我调节的能力,以适应碘供应的变化。当食物中碘供应过多时,甲状腺内碘的转运受抑制,进而使甲状腺激素合成过程受抑制,最终导致甲状腺激素合成有所下降。下列相关叙述错误的是( )

A. 垂体分泌的促甲状腺激素可增强甲状腺吸聚碘的能力以维持甲状腺的形态

B. 外源碘供应不足时,甲状腺中碘转运加强,使甲状腺激素的合成和释放增加

C. 若人体摄入的碘过多,甲状腺可通过负反馈调节促进促甲状腺激素的合成

D. 推测上述调节是在促甲状腺激素含量基本不变的情况下发生的一种调节机制

16. 2022年5月15日中国糖尿病、肥胖和高血压从辩论到共识(CODHyAP)大会上,上海交大附院王卫庆团队分享了最新研究成果-口服胰岛素胶囊(ORMD-0801),该研究成果颠覆传统,突破诸多技术难关并进入II期临床应用,有望为某类型糖尿病患者带来福音。下列有关叙述错误的是( )

A. 人体几乎所有细胞都具有胰岛素基因,但其只在胰岛B细胞中表达

B. 胰岛素通常不能口服,是因为淀粉酶等多种消化酶能水解胰岛素

C. 口服胰岛素胶囊的优点是能克服注射胰岛素对患者产生的副作用

D. 该类型糖尿病患者患病的主要原因是胰岛B细胞受损,胰岛素分泌不足

17. 人体感染乙型肝炎病毒(HBV)后可发展为急性或慢性乙肝,急性乙肝患者可在数月内康复;而慢性乙肝患者几乎终身携带该病毒,严重时会危及生命。研究表明,急性乙肝患者体内存在大量活化的针对乙肝病毒表面抗原(HBsAg)的特异性T细胞,而慢性乙肝患者体内则难以检测到该种T细胞。进一步研究发现,HBV能利用单核样髓系抑制性细胞(mMDSCs)剔除胸腺中未发育成熟的针对HBsAg的特异性T细胞,从而建立针对病毒免疫耐受机制。下列相关叙述正确的是( )

A. 特异性T细胞能识别HBsAg依赖于细胞膜的流动性

B. 特异性T细胞在骨髓中进行增殖,在胸腺中分化和成熟

C. 急性肝炎患者体内的HBV能被抗体和细胞毒性T细胞直接清除

D. 与急性乙肝患者相比,慢性乙肝患者体内mMDSCs的功能较强

18. 用不同浓度的脱落酸(ABA)处理不同品种的拟南芥种子,置于MS培养基中培养,得到实验结果如表1和表2所示。下列相关叙述错误的是( )

表1不同ABA浓度下的不同品种拟南芥种子的萌发率

Ws Gpal-1 cGa wGa Abil-1 a/g

0μmol/L 100 100 100 100 100 100

0.25μmol/L 1.39 0 0.94 0 100.00 96.99

0.5μmol/L 0 0 0 0 90.20 97.89

表2不同ABA浓度下的不同品种拟南芥幼苗的子叶发生率

Ws Gpal-1 cGa wGa Abil-1 a/g

0μmol/L 100 100 100 100 100 100

0.25μmol/L 10.84 6.25 4.66 4.35 100 100

0.5μmol/L 1.75 0 1.03 0 100 100

A. 本实验的因变量是拟南芥种子萌发率和子叶发生率

B. 表1结果说明abil-1和a/g两个品种对ABA更敏感

C. 表2结果说明某些品种拟南芥随ABA浓度升高,子叶发生率下降

D. 用0.5μmol/L的ABA处理拟南芥,gpal-1和wGa受到的抑制作用最强

19. 某生物兴趣小组探究了静置培养和振荡培养对培养液中酵母菌种群数量的影响,结果如图所示。下列相关叙述正确的是( )

A. 对酵母菌抽样检测计数时无需盖盖玻片

B. 第4天时该种群的死亡率最小,出生率最大

C. 两种培养方式下,均在培养的第2天种群增长速率最快

D. 据图可知振荡培养降低了酵母菌种群的环境容纳量

20. “治沙女王一殷玉珍”从1985年开始种树,几十年如一日,硬是让昔日的7万多亩黄沙变成了“绿色王国”,在这个“绿色王国”中还生活着多种动物。下列相关叙述错误的是( )

A. 植物的垂直结构决定了动物在垂直方向上的分层

B. 该“绿色王国”群落区别于其他群落的依据是其种群的数量

C. 黄沙变“绿色王国”的演替类型与弃耕农田的演替类型相同

D. 殷玉珍将沙漠变绿洲说明人类可改变群落演替的速度和方向

二、非选择题:本题共5小题,共60分。

21. 玉米和小麦是我国北方种植的主要粮食作物。小麦属于C3植物,通过卡尔文循环完成碳的固定和还原;玉米是C4植物,与小麦相比,碳的固定多了C4途径,其光合作用过程如不同类型的细胞:靠近维管束的内层细胞称为鞘细胞,围绕着鞘细胞的外层细胞是叶肉细胞。叶肉细胞中的叶绿体具有发达的基粒构造,而维管束鞘细胞的叶绿体中却只有很少的基粒,进行光合作用终产物的合成。回答下列问题:

(1)在光照条件下,小麦叶肉细胞能发生图中的____过程,而图中玉米叶肉细胞能发生____过程。

(2)光照条件下与小麦相比,玉米叶片中固定两次CO2,固定CO2的场所是_______,该过程具有的特点是_______(答两点)。

(3)已知PEP羧化酶与CO2的亲和力比Rubisco酶高60多倍。在夏季高温干旱季节,小麦和玉米相比,_______植株生长占优势,理由是_______。

(4)兴趣小组的同学为验证玉米比小麦在低浓度CO2环境中生长得更好,设计了相关实验,可利用材料:玉米幼苗、小麦幼苗,密封玻璃罩等。写出实验思路及预期实验结果_______。

22. 自新冠肺炎疫情暴发以来,新冠病毒已出现阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔、奥密克戎等变异毒株,疫情防控任务依然艰巨。如图为新冠病毒侵入人体细胞后其遗传信息传递的示意图。回答下列问题:

(1)过程①和②所需酶是_______。用中心法则图解表示新冠病毒遗传信息_______。

(2)图中核糖体在mRNA上移动的方向是_______(用图中字母和箭头表示);一条mRNA上可同时结合多个核糖体,意义是_______。

(3)某人感染新冠病毒并痊愈后,在短时间内再次接触该病毒时,会不会可能再次感染该病,并说明原因_______。

(4)为准确检测出新冠病毒,研究人员研发了病毒核酸检测试剂盒,其检测技术为分子杂交技术,该检测技术的原理遵循了_______原则,为快速初步确定人是否感染新冠病毒,2022年3月中旬新冠病毒抗原检测试剂盒正式上市,检测试剂盒运用的原理是_______。

23. 高等动物机体完善而高效的调节机制是应对复杂生活环境、实现内环境稳态的重要保障,其中神经调节在维持内环境稳态中占主导地位。回答下列问题:

(1)手被火烧时产生缩手反射,缩手反射的神经中枢是_______,手被火烧引起的疼痛不属于反射活动,原因是_______。

(2)手被火烧引起的缩手反射过程中,神经纤维某一部位受到刺激,因___产生动作电位面兴奋,兴奋前后,膜内外两侧电位差会发生变化,请在图中绘制膜内外两侧电位差的变化趋势曲线____。

(3)排尿反射是通过膀胱逼尿肌收缩排出尿液,术后尿潴留是指手术后膀胱内充满尿液,不能自行排出尿液的现象:①排尿反射的效应器是指_______。

②排尿反射过程中兴奋只能单向传递的原因是_______。正常机体反射活动中产生的化学信号物质发挥作用后会被立即清除,意义是_______。

24. 某研究人员对某荒漠绿洲过渡带的沙拐枣种群进行了调查,分析了沙拐枣种群的年龄结构特征与受干扰情况,及其种群动态与外在干扰之间的相互关系。回答下列问题:

(1)沙拐枣种群最基本的数量特征是_______,调查沙拐枣种群数量常采用样方法,该方法要求随机取样,目的是_______。

(2)分析沙拐枣种群年龄结构的目的是_______。调查发现,沙拐枣具备数量相对丰富的幼龄个体,但幼龄个体很难进入种群的更替层,即种群幼龄植株很难向中龄和成龄阶段转化,这在一定程度上限制了沙拐枣种群的自然更新,从种间关系及外在干扰的角度,分析形成该种群更新和发展瓶颈的原因是_______。

(3)荒漠绿洲过渡带在水平方向上,不同地段往往分布着不同的种群,同一地段上种群密度也有差别,它们常呈镶嵌分布,原因是_______。

25. 基因的遗传可分为常染色体遗传、伴X染色体遗传、伴Y染色体遗传和X与Y染色体同源区段遗传。一个世代连续培养的野生型红眼果蝇种群中偶尔出现几只紫眼突变体雌、雄果蝇,为探究眼色基因的位置进行了如下实验。回答下列问题:

杂交实验 P F1 F1相互交配获得F2

① 紫眼雌果蝇×野生型雄果蝇 均为红眼 红眼:紫眼=3:1

② 紫眼雄果蝇×野生型雌果蝇 均为红眼 红眼:紫眼=3:1

(1)根据上述实验结果可确定果蝇眼色的遗传_______(填“可能”或“不可能”)是伴Y染色体遗传。根据上述杂交实验_______的结果还可以确定果蝇眼色的遗传不是伴X染色体遗传。

(2)研究人员提出了控制果蝇眼色的基因位于X与Y染色体同源区段的假设(假设1)。关于果蝇眼色基因的位置还可提出一种假设(假设2)是_______。

(3)若实验①F2中紫眼果蝇的性别是______性,实验②F2中紫眼果蝇的性别是______性,则支持上述假设1

(4)若已经确定假设1的结论成立,则让实验①F1中雌果蝇与实验②F2中雄果蝇随机交配,所得子代的表型及比例是_______,子代红眼果蝇中纯合子所占比例为_______。

白城市重点高中(五校)2022~2023学年度上学期高三期末联考试卷

生物

一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 胰岛素是常见的蛋白质类激素,由胰岛素原加工形成的两条肽链构成,肽链之间通过二硫键(-S-S-)连接。下列相关叙述正确的是( )

A. S是蛋白质的特征元素,因为氨基酸和蛋白质均含有S元素

B. 高温能破坏氨基酸之间的肽键从而使胰岛素失活变性

C. 可用3H标记某种氨基酸追踪胰岛素的合成与分泌过程

D. 斐林试剂在50~65°C条件下能与二硫键反应生成砖红色沉淀

【答案】C

【解析】

【分析】1、蛋白质是生命活动是主要承担者,构成蛋白质的基本单位是氨基酸,氨基酸在核糖体中通过脱水缩合形成多肽链,而脱水缩合是指一个氨基酸分子的羧基(-COOH )和另一个氨基酸分子的氨基(-NH2)相连接,同时脱出一分子水的过程;连接两个氨基酸的化学键是肽键。2、高温使胰岛素失活是因为破坏了空间结构,肽键的断裂需要相关酶的参与。

【详解】A、S是蛋白质的特征元素,是因为多数蛋白质含有S元素,但只有少数氨基酸含有S元素,A错误;

B、某些理化因素,高温能破坏蛋白质的空间结构从而使胰岛素变性失活,B错误;

C、氨基酸都含有H元素,可用3H标记某种氨基酸来追踪胰岛素的合成及分泌过程,C正确;

D、斐林试剂用于还原糖的鉴定,不能与二硫键反应生成砖红色沉淀,D错误。

故选C。

2. 如图显示了细胞中多种具膜结构之间的联系。下列相关叙述正确的是( )

A. 分泌功能较强的细胞中结构P和Q的数量较少

B. 结构P为内质网,是细胞内具单层膜的网状结构

C. 结构Q的膜表面可以附着一定量的核糖体

D. 鸡成熟红细胞中不含图中除细胞膜外的所有结构

【答案】B

【解析】

【分析】P是内质网,Q是高尔基体。

分泌蛋白的合成与运输离不开核糖体、内质网、高尔基体、线粒体细胞器的参与,该过程说明各种细胞器在结构和功能上互相联系、协调配合。

【详解】A、由分析可知:分泌功能较强的细胞中内质网(P)和高尔基体(Q)的数量较多,A错误;

B、内质网为单层膜的细胞器呈网状结构,可以内连核膜,外连细胞膜,同时还可以和高尔基体等膜性细胞器连接,B正确、

C、内质网分两类:有核糖体附着的,叫粗面内质网;不含核糖体的,叫光面内质网,C错误;

D、鸡成熟的红细胞中具有细胞核、线粒体等细胞结构,D错误。

3. 某同学利用藓类叶片对植物细胞吸水和失水的实验进行了改进,利用加有伊红(植物细胞不吸收的红色染料)的一定浓度的蔗糖溶液处理藓类叶片,得到了如图结果。下列相关叙述正确的是( )

A. 图中A处为红色,B处绿色较失水前变浅

B. B处因为失水而导致细胞的吸水能力减弱

C. 结果说明细胞壁与原生质层对蔗糖的通透性不同

D. 图中处于质壁分离状态的细胞一定都是活细胞

【答案】C

【解析】

【分析】成熟的植物细胞的原生质层相当于一层半透膜,具有选择透过性;而细胞壁具有全透过性。

当细胞液浓度小于外界溶液的浓度时,细胞液中的水分就透过原生质层进入外界溶液中,使细胞壁和原生质层都出现一定程度的收缩。

由于原生质层比细胞壁的伸缩性大,当细胞不断失水时,原生质层就会与细胞壁逐渐分离开来。

【详解】A、利用加有伊红的一定浓度的蔗糖溶液处理藓类叶片,因细胞壁的通透性大于原生质层,故A处充满了红色的蔗糖溶液,B处颜色为绿色且颜色较失水前加深,A错误;

B、随细胞失水增多,细胞中渗透压也随之增强,细胞吸水的能力也随之升高,B错误;

C、结合A项及分析可知,细胞壁与原生质层对蔗糖的通透性不同,C正确;

D、因处理用的蔗糖溶液浓度未知,若浓度过高,图中处于质壁分离状态的细胞也可能因失水过多已死亡,D错误。

故选C。

4. 研究人员从分解淀粉的细菌细胞中提取到某种淀粉酶,为探究温度和pH对该淀粉酶活性的影响,在相同反应时间内测得淀粉的剩余量(相对值)如图所示。下列有关实验的分析错误的是( )

A. 增加淀粉的量或酶含量,淀粉酶活性不变

B. 在不同温度条件下,淀粉酶的最适pH不变

C. 在pH小于5或大于9时,淀粉酶完全失去活性

D. 将反应温度由90°C降至70°C,淀粉剩余量基本不变

【答案】C

【解析】

【分析】酶是活细胞产生的具有生物催化能力的有机物,大多数是蛋白质,少数是RNA;酶的催化具有高效性(酶的催化效率远远高于无机催化剂)、专一性(一种酶只能催化一种或一类化学反应的进行)、需要适宜的温度和pH值(在最适条件下,酶的催化活性是最高的,低温可以抑制酶的活性,随着温度升高,酶的活性可以逐渐恢复,高温、过酸、过碱可以使酶的空间结构发生改变,使酶永久性的失活。据图示实验结果可知,横坐标为不同的pH,纵坐标为淀粉剩余量,故该实验的自变量是pH的不同,因变量是lh后淀粉剩余量。

【详解】A、影响酶活性的因素有温度、pH、酶的激活剂和抑制剂等,底物的量或酶含量不会影响酶的活性,A正确;

B、图示表明,三种温度条件下,该淀粉酶的最适pH不变,均为7,B正确;

C、该实验没有进行pH小于5或大于9的实验,无法证明该pH条件下淀粉酶是否完全失活,C错误;

D、淀粉酶在90°C时大部分已失活,降至70°C后。酶活性不能恢复,淀粉剩余量不会明显下降,D正确。

故选C。

5. 人类骨骼肌由两种肌纤维组成,这两种骨骼肌纤维适合于不同的运动。快缩肌纤维能迅速(如15~40ms)收缩,在电镜下可见快缩肌纤维中基本无线粒体存在;慢缩肌纤维收缩较慢(如40~100ms),含有大量的线粒体。下列相关叙述正确的是( )

A. 快缩肌纤维和慢缩肌纤维细胞呼吸均产生大量CO2和H2O

B. 快缩肌纤维收缩消耗的ATP是丙酮酸转化为乳酸时产生的

C. 慢缩肌纤维为慢跑运动持续提供的ATP主要在线粒体基质中合成

D. 快跑或举重后出现肌肉酸痛,主要是由快缩肌纤维细胞无氧呼吸所致

【答案】D

【解析】

【分析】1、有氧呼吸的第一阶段在细胞质基质中进行,将葡萄糖分解为丙酮酸和[H];第二阶段在线粒体基质中进行,丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H];第三阶段在线粒体内膜上进行,[H]与氧气结合生成水。2、无氧呼吸的第一阶段和有氧呼吸的第一阶段相同;无氧呼吸的第二阶段,在细胞质基质,丙酮酸在不同酶的催化下,分解成酒精和二氧化碳,或者转化成乳酸。

【详解】A、快缩肌纤维基本上没有线粒体存在,说明其基本不进行有氧呼吸,不能产生大量CO2和H2O,A错误;

B、丙酮酸转化为乳酸的过程不合成ATP,B错误;

C、慢缩肌纤维可为慢跑运动持续提供ATP,ATP主要来自有氧呼吸的第三阶段,在线粒体内膜上合成,C错误;

D、参加快跑或举重后出现肌肉酸痛,主要是由快缩肌纤维细胞进行无氧呼吸产生乳酸造成的,D正确。

故选D

6. 如图为某同学观察洋葱2n=16根尖细胞分裂时所看到的细胞图像。下列相关叙述错误的是( )

A. 此图像所示细胞中没有大液泡和叶绿体 B. 此图像所示细胞已经完成着丝粒的分裂

C. 此细胞中染色体数与DNA数之比为1:1 D. 此图像所示细胞分裂过程中未发生染色体联会现象

【答案】C

【解析】

【分析】由图可知,该根尖细胞染色体均分到细胞两级,为有丝分裂后期。根尖分生区细胞由于未成熟,无大液泡,由于没有光照,无叶绿体。

【详解】A、该细胞是植物根尖细胞,没有大液泡和叶绿体,A正确;

B、此时细胞处于有丝分裂后期,着丝粒已经完成分裂,B正确;

C、此时细胞核中染色体数与核DNA数之比为1:1,但细胞质中也存在DNA,C错误;

D、此图像所示细胞分裂方式为有丝分裂,不会发生联会,D正确。

故选C。

7. 研究发现,细胞内NAD+的含量下降可导致细胞衰老,烟酰胺磷酸核糖转移酶(NAMPT)是NAD+合成的关键酶,能通过促进NAD+的合成来延缓细胞的衰老,下列有关叙述错误的是( )

A. 衰老细胞的呼吸速率变慢、核质比增大 B. NAD+的含量下降会影响细胞的能量供应

C. 正常细胞内的NAMPT含量比衰老细胞低 D. 促进NAMPT基因的表达可延缓细胞衰老

【答案】C

【解析】

【分析】衰老细胞中的NAD+的含量明显降低,说明其含量的多少将会影响细胞的衰老,NAD+含量的增加将会减缓细胞的衰老,而NAMPT是合成NAD+的关键限速酶,故能够推导出NAMPT通过促进NAD+的合成,使其含量增加从而延缓细胞衰老。

【详解】A、衰老细胞的呼吸速率变慢,细胞体积变小,细胞核增大,核质比增大,A正确;

B、NAD+可转化为NADH,NADH与氧气结合生成水,同时生成大量的ATP,因此,NAD+的含量下降会影响细胞的能量供应,B正确;

C、烟酰胺磷酸核糖转移酶(NAMPT)是NAD+合成的关键酶,衰老细胞的NAD+含量少,推测衰老细胞内的NAMPT含量较正常细胞低,C错误;

D、促进NAMPT基因的表达能合成更多的NAMPT,有利于促进NAD+的合成来延缓细胞衰老,D正确。

故选C。

8. 图1为某哺乳动物有丝分裂不同时期染色体和核DNA的数量关系,图2表示基因型为AaBb的该动物产生配子过程中某一时期的细胞分裂图。下列有关叙述错误的是( )

A. 图1中a时期细胞中含有四条性染色体

B. 观察染色体形态和数目的最佳时期处于图1的

C. 图2产生的子细胞在分裂后期含有两对同源染色体

D. 图2细胞完成分裂后可产生4种基因型的子细胞

【答案】C

【解析】

【分析】题图分析,图1中:a、c表示染色体∶DNA=1∶1,根据二者染色体的数目可推测,a可表示有丝分裂后期,c可表示有丝分裂末期;b表示染色体∶DNA=1∶2,此时细胞中每条染色体含有两个DNA分子,处于有丝分裂前、中期。

图2细胞中同源染色体彼此分离且细胞质不均等分裂,表示减数第一次分裂后期,该细胞为初级卵母细胞。图中的细胞可能发生了交叉互换。

【详解】A、图1的a时期表示有丝分裂后期,由于该动物为雌性,因此该时期细胞中含有四条性染色体,A正确;

B、观察染色体形态和数目的最佳时期是有丝分裂中期,即处于图1中的b时期,B正确;

C、图2细胞中发生同源染色体分离,因此该细胞产生的子细胞中不含有同源染色体,C错误;

D、由于图2细胞中发生了同源染色体的交叉互换,因此,图2细胞完成分裂后可产生4种基因型的子细胞,分别为AB、aB、Ab、ab,D正确。

故选C。

9. 从千年前基因突变的野生鲫鱼到如今种类繁多、品相各异的金鱼,人工杂交和选育起到了不可或缺的作用。例如朝天眼金鱼和水泡眼金鱼的杂交后代中会出现朝天泡眼金鱼,下列相关叙述错误的是( )

A. 在人工杂交中,不同品种金鱼的精、卵细胞结合过程实现了基因重组

B. 在亲代金鱼细胞减数分裂过程中发生基因突变可能会遗传给下一代

C. 通过杂交产生的新品种金鱼实现了基因的重新组合,但无新基因产生

D. 将杂交子代中符合人类要求的个体选择出来,增加了金鱼种类的多样性

【答案】A

【解析】

【分析】杂交育种的原理是基因重组,可产生新的基因型,但不能产生新基因,基因突变可产生新基因。

【详解】A、在人工杂交中,不同品种金鱼的精,卵细胞结合体现了精卵细胞的随机结合,在有性生殖过程中,基因重组发生在减数分裂过程中,A错误;

B、在亲代金鱼减数分裂过程中,生殖细胞中的基因突变会遗传给下一代,B正确;

C、因基因重组产生的新品种金鱼虽实现了基因的重新组合,但无新基因产生,C正确;

D、选育是将子代中符合人类要求的个体选择出来,因品种众多,增加了金鱼种类的多样性,D正确。

故选A。

10. 某高等植物的果实少室和多室、种子圆粒和皱粒,植株的抗旱和不抗旱分别受等位基因A/a、B/b、D/d控制。少室圆粒抗旱植株和多室皱粒不抗旱植株杂交,F1均表现为少室圆粒抗旱,F1自交F1的表型及比例为少室圆粒抗旱:少室皱粒不抗旱:多室圆粒抗旱:多室皱粒不抗旱=9:3:3:1 ,下列有关该实验的分析正确的是( )

A. 基因A/a和基因B/b位于一对同源染色体上

B. F1的全部抗旱植株随机受粉,后代抗旱植株的概率为3/4

C. 植株抗旱性和种子形状的遗传遵循基因的自由组合定律

D. 若对F1测交,则子代有4种表型且比例为1:1:1:1

【答案】D

【解析】

【分析】题干分析,少室圆粒抗旱植株和多室皱粒不抗旱植株杂交,F1均表现为少室圆粒抗旱,说明少室对多室为显性,抗旱对不抗旱为显性,圆粒对皱粒为显性,据此答题。

【详解】A、分析该杂交实验的F2,不考虑植株的抗旱性,则F2的表型及比例为少室圆粒:少室皱粒:多室圆粒:多室皱粒=9:3:3:1,说明基因A/a和基因B/b位于两对同源染色体上,A错误;

B、F2抗旱植株的基因型为1/3DD、2/3Dd,其随机受粉,后代为抗旱植株的概率是1-2/3×2/3×1/4=8/9,B错误;

C、若不考虑果实的多室和少室,则F2的表型及比例为圆粒抗旱:皱粒不抗旱=12:4=3: 1,说明基因B/b和D/d位于一对同源染色体上,不遵循基因的自由组合定律,C错误;

D、F1的基因型为AaBbDd,由于基因B和D、b和d分别位于一条染色体上,F1能产生ABD、Abd,aBD、abd四种配子,故测交子代有4种表型,且比例为1:1:1:1,D正确。

故选D。

11. 细菌种类众多,都以DNA为遗传物质。下列关于拟核区DNA结构的叙述,错误的是( )

A. DNA中C、G碱基对的数量直接影响细菌的耐热性

B. 嘌呤和嘧啶的数量相等且含有两个游离的磷酸基团

C. 碱基之间通过氢键或脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖连接

D. 细菌种类的差异与脱氧核苷酸的数量、排列顺序有关

【答案】B

【解析】

【分析】DNA的双螺旋结构:①DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的。②DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架,碱基在内侧。③两条链上的碱基通过氢键连接起来,形成碱基对且遵循碱基互补配对原则。

【详解】A、C、G碱基对间有三个氢键,氢键的数量直接影响细菌的耐热性,氢键越多,稳定性越强,A正确;

B、细菌拟核区DNA呈环状,嘌呤和嘧的数量相等,但没有游离的磷酸基团,B错误;

C、两条链的碱基之间通过氢键连接,一条链上碱基通过脱氧核糖一磷酸一脱氧核糖连接,C正确;

D、不同细菌的遗传物质都是DNA,组成DNA的核苷酸种类相同,但不同细菌的DNA脱氧核苷酸的数量、排列顺序不同,由此可作为确定不同细菌种类的依据,D正确。

故选B。

12. 水稻的核基因M编码的蛋白质与耐寒性有关,在基因M中插入一小段外来的DNA序列后,水稻的耐寒性增强,更适于在北方地区种植。下列有关叙述正确的是( )

A. 该变异改变了染色体中基因的数目和排列顺序

B. 该变异不会改变水稻细胞中遗传物质的传递方向

C. 没有外界环境因素的影响,基因M的结构不会改变

D. 北方种植的水稻M基因频率高于南方种植的水稻

【答案】B

【解析】

【分析】在基因中插入某小段DNA序列会导致基因结构的改变,这种变异属于基因突变。植物基因控制蛋白质的合成,该基因突变后导致植物性状出现了改变,说明该基因控制合成的蛋白质的结构发生了改变,从而引起生物性状发生改变。

【详解】A、在基因M中插入一小段外来的DNA序列后,水稻的耐寒性增强,基因M发生了基因突变。基因突变不会改变染色体中基因的数目,A错误;

B、水稻细胞遗传物质的传递方向是DNA复制、转录和翻译,基因M只是发生了突变,不会改变遗传物质的传递方向,B正确;

C、没有外界环境因素的影响,基因也会发生自发突变,基因M的结构也会发生改变,C错误;

D、基因M表现为不耐寒,南方温度较高,因此南方种植的水稻M的基因频率高于北方种植的水稻,D错误。

故选B。

13. 科研小组将基因型为AaBb的直毛长翅雌雄果蝇作为0代装在纸箱中,个体间可以随机交配,装有食物的培养瓶悬挂在箱盖上,只允许长翅个体进入。连续培养7代,检测每一代a、b的基因频率,结果如图所示。已知A、a与B、b基因是自由组合的。下列相关叙述错误的是( )

A. 第2代成年果蝇的性状分离比为24:8:3:1

B. 若种群数量足够大,A、a基因比例始终接近1:1

C. 图中a、b基因频率的变化都是自然选择的结果

D. 培养至某一代中无残翅个体时,b基因频率可能不为0

【答案】C

【解析】

【分析】1、已知A、a与B、b基因是自由组合的,将直毛长翅果蝇(AABB)与分叉毛残翅(aabb)果蝇杂交,杂交后代作为第0代都是直毛长翅果蝇(AaBb),0代个体间自由交配,理论上后代有四种表现型,比例为9:3:3:1.但由于装有食物的培养瓶悬挂在箱盖上,使残翅个体难以进入,所以子代比例不符合9:3:3:1。2、生物进化的实质是种群基因频率的定向改变,自然选择通过作用于不同表现型的个体,定向改变种群基因频率,而使生物朝着一定的方向进化。

【详解】A、0代AaBb自由交配,1代9A-B-,3A-bb、3aaB-、laabb,产生的雌雄配子都为1/3AB、1/6Ab、1/3aB、1/6ab,雌雄配子随机结合,第2代个体性状分离比为24:3:8:1,A正确;

B、如果种群数量足够大,A、a基因比例始终接近1:1,因为只对长翅、残翅进行了选择,未对直毛、分叉毛进行选择,故不影响A、a基因的比例,B正确;

C、只允许长翅个体进入是人工选择,非自然选择,C错误;

D、培养至某一代中无残翅个体时,仍存在长翅杂合体,所以b基因频率可能不为0,D正确。

故选C。

14. 下列关于人体内环境及稳态的叙述,错误的是( )

A. 内环境中K+含量增多会导致神经元的动作电位降低

B. 人体产生的乳酸可由血浆中的NaHCO3/H2CO3等中和

C. 当人体处于炎热环境时,皮肤毛细血管舒张有利于机体散热

D. 当人体失水过多时,血浆渗透压会升高、下丘脑分泌活动加强

【答案】A

【解析】

【分析】内环境是是细胞直接生活的环境。正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态。内环境的稳态是生物体进行正常生命活动的必要条件。

【详解】A、动作电位与神经元细胞外钠离子的含量有关,与钾离子含量无关,A错误;

B、人体剧烈运动产生的乳酸由血浆中的缓冲物质进行中和,从而维持血浆pH的相对稳定,B正确;

C、当人体处于炎热环境时,皮肤血管舒张,血流量增大,有利于机体散热,C正确;

D、当人体失水过多时,血浆渗透压会升高、下丘脑合成分泌抗利尿激素的活动加强,D正确。

故选A。

15. 除促甲状腺激素对甲状腺具有调节作用外,甲状腺自身也具有自我调节的能力,以适应碘供应的变化。当食物中碘供应过多时,甲状腺内碘的转运受抑制,进而使甲状腺激素合成过程受抑制,最终导致甲状腺激素合成有所下降。下列相关叙述错误的是( )

A. 垂体分泌的促甲状腺激素可增强甲状腺吸聚碘的能力以维持甲状腺的形态

B. 外源碘供应不足时,甲状腺中碘转运加强,使甲状腺激素的合成和释放增加

C. 若人体摄入的碘过多,甲状腺可通过负反馈调节促进促甲状腺激素的合成

D. 推测上述调节是在促甲状腺激素含量基本不变的情况下发生的一种调节机制

【答案】C

【解析】

【分析】甲状腺激素分泌的分级调节主要受下丘脑控制,下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素,运输到垂体后,促使垂体分泌促甲状腺激素,促甲状腺激素随血液运输到甲状腺,促使甲状腺增加甲状腺激素的合成和分泌。当血液中的甲状腺激素含量增加到一定程度时,又反过来抑制下丘脑和垂体分泌相关激素,进而使甲状腺激素的分泌减少,这样体内的甲状腺激素含量就不至于过高。可见,甲状腺激素的分级调节,也存在着反馈调节机制。

【详解】A、促甲状腺激素能促进甲状腺的生长发育,促进甲状腺合成甲状腺激素,故垂体分泌的促甲状腺激素可增强甲状腺吸聚碘的能力以维持甲状腺的形态,A正确;

B、碘是合成甲状腺激素必需的元素,外源碘供应不足时,甲状腺中碘转运加强,使得甲状腺激素的合成和释放增加,以维持甲状腺激素含量的稳定,B正确;

C、若人体摄入碘过多,甲状腺合成甲状腺激素会增加,此时会通过负反馈调节抑制垂体合成和分泌促甲状腺激素,C错误;

D、甲状腺激素的分泌受促甲状腺激素的调节,存在分级调节和负反馈调节,D正确。

故选C。

16. 2022年5月15日中国糖尿病、肥胖和高血压从辩论到共识(CODHyAP)大会上,上海交大附院王卫庆团队分享了最新研究成果-口服胰岛素胶囊(ORMD-0801),该研究成果颠覆传统,突破诸多技术难关并进入II期临床应用,有望为某类型糖尿病患者带来福音。下列有关叙述错误的是( )

A. 人体几乎所有细胞都具有胰岛素基因,但其只在胰岛B细胞中表达

B. 胰岛素通常不能口服,是因为淀粉酶等多种消化酶能水解胰岛素

C. 口服胰岛素胶囊的优点是能克服注射胰岛素对患者产生的副作用

D. 该类型糖尿病患者患病主要原因是胰岛B细胞受损,胰岛素分泌不足

【答案】B

【解析】

【分析】1、细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态,结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。细胞分化的结果:使细胞的种类增多,功能趋于专门化。

2、胰岛素的作用是机体内唯一降低血糖的激素;胰高血糖素的作用是促进肝糖原的分解和非糖物质转化为葡萄糖,从而升高血糖。

【详解】A、人体细胞最初来自受精卵,除成熟红细胞外,细胞都具有胰岛素基因,但胰岛素基因只在胰岛B细胞中选择性表达,A正确;

B、胰岛素的化学本质是蛋白质,淀粉酶不能水解胰岛素,蛋白酶等消化酶能水解胰岛素,B错误;

C、注射胰岛素可能对患者造成血糖过低,可控性差等副作用,口服胰岛素胶囊的释放速度较慢,能有效降低注射胰岛素带来的副作用,C正确;

D、注射胰岛素或口服胰岛素胶囊能治疗该类型糖尿病,说明该类糖尿病患者的病因主要是胰岛B细胞受损,胰岛素分泌不足,D正确。

故选B。

17. 人体感染乙型肝炎病毒(HBV)后可发展为急性或慢性乙肝,急性乙肝患者可在数月内康复;而慢性乙肝患者几乎终身携带该病毒,严重时会危及生命。研究表明,急性乙肝患者体内存在大量活化的针对乙肝病毒表面抗原(HBsAg)的特异性T细胞,而慢性乙肝患者体内则难以检测到该种T细胞。进一步研究发现,HBV能利用单核样髓系抑制性细胞(mMDSCs)剔除胸腺中未发育成熟的针对HBsAg的特异性T细胞,从而建立针对病毒免疫耐受机制。下列相关叙述正确的是( )

A. 特异性T细胞能识别HBsAg依赖于细胞膜的流动性

B. 特异性T细胞在骨髓中进行增殖,在胸腺中分化和成熟

C. 急性肝炎患者体内的HBV能被抗体和细胞毒性T细胞直接清除

D. 与急性乙肝患者相比,慢性乙肝患者体内mMDSCs功能较强

【答案】D

【解析】

【分析】体液免疫和细胞免疫:在体液免疫中,免疫应答的效应产物为抗体。因为活化的B淋巴细胞分化为浆细胞,浆细胞分泌抗体,抗体主要存在于血清等体液中,故称体液免疫或B细胞介导的体液免疫应答;细胞免疫的效应产物为细胞毒性T细胞,故称细胞免疫或T细胞介导的细胞免疫应答。

【详解】A、特异性T细胞识别抗原依赖于细胞膜上的特异性受体,而不是细胞膜具有流动性,A错误;

B、特异性T细胞为高度分化的细胞,不具有增殖能力,B错误;

C、特异性T细胞为细胞毒性T细胞,细胞毒性T细胞和抗体都不能直接清除病毒,C错误;

D、根据题干信息可知,与急性乙肝患者相比,慢性乙肝患者体内mMISCs的功能较强,D正确。

故选D。

18. 用不同浓度的脱落酸(ABA)处理不同品种的拟南芥种子,置于MS培养基中培养,得到实验结果如表1和表2所示。下列相关叙述错误的是( )

表1不同ABA浓度下的不同品种拟南芥种子的萌发率

Ws Gpal-1 cGa wGa Abil-1 a/g

0μmol/L 100 100 100 100 100 100

0.25μmol/L 1.39 0 0.94 0 100.00 96.99

0.5μmol/L 0 0 0 0 90.20 97.89

表2不同ABA浓度下的不同品种拟南芥幼苗的子叶发生率

Ws Gpal-1 cGa wGa Abil-1 a/g

0μmol/L 100 100 100 100 100 100

0.25μmol/L 10.84 6.25 4.66 4.35 100 100

0.5μmol/L 1.75 0 1.03 0 100 100

A. 本实验的因变量是拟南芥种子萌发率和子叶发生率

B. 表1结果说明abil-1和a/g两个品种对ABA更敏感

C. 表2结果说明某些品种拟南芥随ABA浓度升高,子叶发生率下降

D. 用0.5μmol/L的ABA处理拟南芥,gpal-1和wGa受到的抑制作用最强

【答案】B

【解析】

【分析】分析题表,表1是不同ABA浓度下的不同品种拟南芥种子的萌发率,自变量是ABA的浓度和不同品种的拟南芥种子,因变量是种子的萌发率;表2是不同ABA浓度下的不同品种拟南芥幼苗的子叶发生率,自变量是ABA的浓度和不同品种的拟南芥种子,因变量是子叶的发生率。

【详解】A、根据表格可知,本实验的自变量是ABA的浓度和不同品种的拟南芥种子,因变量是拟南芥种子的萌发率和子叶发生率,A正确;

B、表1结果说明abil-1和a/g两个品种拟南芥对ABA不敏感(萌发率变化不大),几乎不受抑制,B错误;

C、由表2结果可知Ws、Gpal-1、cGa和wGa品种的拟南芥随ABA浓度升高,子叶发生率下降,C正确;

D、用0.5mol/L的ABA处理拟南芥,gpal-1和wGa种子萌发率、子叶发生率都为零,两者受到的抑制作用最强,D正确。

故选B。

19. 某生物兴趣小组探究了静置培养和振荡培养对培养液中酵母菌种群数量的影响,结果如图所示。下列相关叙述正确的是( )

A. 对酵母菌抽样检测计数时无需盖盖玻片

B. 第4天时该种群的死亡率最小,出生率最大

C. 两种培养方式下,均在培养的第2天种群增长速率最快

D. 据图可知振荡培养降低了酵母菌种群的环境容纳量

【答案】D

【解析】

【分析】酵母菌可以用液体培养基来培养,培养液中的酵母菌种群的增长情况与培养液中的成分、空间、pH、温度等因素有关,我们可以根据培养液中的酵母菌数量和时间为坐标轴做曲线,从而掌握酵母菌种群数量的变化情况。

【详解】A、该实验用血细胞计数板统计,需要盖盖玻片,A错误;

B、静置培养和振荡培养的第4天出生率均等于死亡率,B错误;

C、由图可知,两种培养条件下,种群增长速率最快的培养时间在0.5天左右,C错误;

D、根据曲线图可知,种群数量的最高点在振荡后降低了,D正确。

故选D。

20. “治沙女王一殷玉珍”从1985年开始种树,几十年如一日,硬是让昔日的7万多亩黄沙变成了“绿色王国”,在这个“绿色王国”中还生活着多种动物。下列相关叙述错误的是( )

A. 植物的垂直结构决定了动物在垂直方向上的分层

B. 该“绿色王国”群落区别于其他群落的依据是其种群的数量

C. 黄沙变“绿色王国”演替类型与弃耕农田的演替类型相同

D. 殷玉珍将沙漠变绿洲说明人类可改变群落演替的速度和方向

【答案】B

【解析】

【分析】1、生物群落的结构是由群落中的各个种群在进化过程中通过相互作用形成的,主要包括垂直结构和水平结构。垂直结构指群落在垂直方向上的分层现象,水平结构指群落中的各个种群在水平状态下的格局或片状分布。2、群落演替指在生物群落发展变化的过程中,一个群落代替另一个群落的演变现象。3、初生演替:指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。4、次生演替:当某个群落受到洪水、火灾或人类活动等因素干扰,该群落中的植被受严重破坏所形成的裸地,称为次生裸地,在次生裸地上开始的生物演替,称为次生演替。

【详解】A、植物为动物提供了多种多样的食物和栖息空间,故动物在垂直方向上的分层由植物的空间结构决定,A正确;

B、该“绿色王国”群落区别其他群落的重要依据是其群落的物种组成,B错误;

C、黄沙变“绿色王国”的演替类型为次生演替,弃耕农田上的演替类型也属于次生演替,C正确;

D、殷玉珍将沙漠变绿洲说明人类可改变群落演替的速度和方向,D正确。

故选B。

二、非选择题:本题共5小题,共60分。

21. 玉米和小麦是我国北方种植的主要粮食作物。小麦属于C3植物,通过卡尔文循环完成碳的固定和还原;玉米是C4植物,与小麦相比,碳的固定多了C4途径,其光合作用过程如不同类型的细胞:靠近维管束的内层细胞称为鞘细胞,围绕着鞘细胞的外层细胞是叶肉细胞。叶肉细胞中的叶绿体具有发达的基粒构造,而维管束鞘细胞的叶绿体中却只有很少的基粒,进行光合作用终产物的合成。回答下列问题:

(1)在光照条件下,小麦叶肉细胞能发生图中的____过程,而图中玉米叶肉细胞能发生____过程。

(2)光照条件下与小麦相比,玉米叶片中固定两次CO2,固定CO2的场所是_______,该过程具有的特点是_______(答两点)。

(3)已知PEP羧化酶与CO2的亲和力比Rubisco酶高60多倍。在夏季高温干旱季节,小麦和玉米相比,_______植株生长占优势,理由是_______。

(4)兴趣小组的同学为验证玉米比小麦在低浓度CO2环境中生长得更好,设计了相关实验,可利用材料:玉米幼苗、小麦幼苗,密封玻璃罩等。写出实验思路及预期实验结果_______。

【答案】(1) ①. 甲、乙 ②. 甲、乙、丙

(2) ①. 叶绿体基质 ②. 需PEP羧化酶参与,需要消耗ATP、有C4化合物出现

(3) ①. 玉米 ②. 高温干旱会使玉米和小麦大量蒸发失水而出现气孔关闭,使CO2供应受阻,玉米叶肉细胞中PEP羧化酶可固定低浓度的CO2,转移到维管束鞘细胞的叶绿体中,使光合作用继续进行;而小麦叶绿体中Rubisco酶不能利用低浓度的CO2,导致光合作用下降

(4)实验思路:选取若干等量的玉米和小麦幼苗分别放入含相同低浓度CO2的密闭玻璃罩内,适宜条件下光照12小时,黑暗12小时,一段时间后观察玉米幼苗和小麦幼苗的存活情况

预期实验结果:小麦幼苗先于玉米幼苗死亡

【解析】

【分析】1、分析题图:C4植物,叶肉细胞中对CO2高亲和力的PEP羟化酶酶催化CO2固定产生四碳化合物,然后运输到维管束鞘细胞中分解,释放出CO2用于卡尔文循环,这使得C4植物能利用环境中较低CO2进行光合作用,大大提高了光合作用效率。

2、光合作用的过程:①光反应阶段(场所是叶绿体的类囊体薄膜):水的光解产生NADPH与O2,以及ATP的形成;②暗反应阶段(场所是叶绿体的基质):CO2被C5固定形成C3,C3在光反应提供的ATP和NADPH的作用下还原生成糖类等有机物。

【小问1详解】

小麦是C3植物,在光照条件下,小麦叶肉细胞进行光合作用能发生图中的光反应阶段(甲)、暗反应阶段(乙)过程;玉米是C4植物,在光照条件下叶肉细胞进行光合作用能发生图中的光反应阶段(甲)、暗反应阶段(乙)、C4途径(丙)过程。

【小问2详解】

玉米叶片中固定两次CO2,有C3途径和C4途径,都属于暗反应阶段,场所都是叶绿体的基质,该过程具有的特点是需PEP羧化酶参与,需要消耗ATP、有C4化合物出现。

【小问3详解】

玉米是C4植物,PEP酶对CO2的亲和力远大于Rubisco酶,夏季晴朗的白天中午,高温干旱会使玉米和小麦大量蒸发失水而出现气孔关闭,使CO2供应受阻,玉米叶肉细胞中PEP羧化酶可固定低浓度的CO2,转移到维管束鞘细胞的叶绿体中,使光合作用继续进行;而小麦叶绿体中Rubisco酶不能利用低浓度的CO2,导致光合作用下降。

【小问4详解】

玉米是C4植物,经C4途径将CO2固定产生四碳化合物,然后运输到维管束鞘细胞中分解,释放出CO2用于卡尔文循环,相同时间内玉米比小麦能固定更多的CO2,故玉米比小麦在低浓度CO2环境中生长得更好。

实验思路:选取若干等量的玉米和小麦幼苗分别放入含相同低浓度CO2的密闭玻璃罩内,适宜条件下光照12小时,黑暗12小时,一段时间后观察玉米幼苗和小麦幼苗的存活情况。

预期实验结果:小麦幼苗先于玉米幼苗死亡。

【点睛】本题以图文结合为情境,考查了学生对C4植物(如玉米)与C3植物(如小麦)的光合作用过程等相关知识的识记和理解能力,以及获取信息与识图分析能力。

22. 自新冠肺炎疫情暴发以来,新冠病毒已出现阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔、奥密克戎等变异毒株,疫情防控任务依然艰巨。如图为新冠病毒侵入人体细胞后其遗传信息传递的示意图。回答下列问题:

(1)过程①和②所需的酶是_______。用中心法则图解表示新冠病毒遗传信息_______。

(2)图中核糖体在mRNA上移动的方向是_______(用图中字母和箭头表示);一条mRNA上可同时结合多个核糖体,意义是_______。

(3)某人感染新冠病毒并痊愈后,在短时间内再次接触该病毒时,会不会可能再次感染该病,并说明原因_______。

(4)为准确检测出新冠病毒,研究人员研发了病毒核酸检测试剂盒,其检测技术为分子杂交技术,该检测技术的原理遵循了_______原则,为快速初步确定人是否感染新冠病毒,2022年3月中旬新冠病毒抗原检测试剂盒正式上市,检测试剂盒运用的原理是_______。

【答案】(1) ①. RNA复制酶 ②.

(2) ①. b→a ②. 可在较短时间内合成大量的多肽链,提高合成蛋白质的速率

(3)会,RNA为单链结构,不稳定,易发生基因突变(或变异率高)

(4) ①. 碱基互补配对 ②. 抗原与抗体特异性结合

【解析】

【分析】新冠病毒的遗传物质为RNA,图中遗传信息的传递包括蛋白质的合成和RNA的复制,①和②所示的过程为RNA的复制,据此答题。

【小问1详解】

过程①和②为RNA的复制过程,所需的酶为RNA复制酶。新冠病毒的遗传物质为+RNA,图中遗传信息的传递包括蛋白质的翻译和RNA的复制,图解如下:。

【小问2详解】

翻译方向为肽链短的向肽链长的方向,因此图中核糖体在mRNA上移动的方向是b→a。一条mRNA上结合多个核糖体,在短时间内能合成大量的多肽链,提高翻译的效率。

【小问3详解】

新冠病毒为NA病毒,RNA单链结构,不稳定,已发生变异,则之前产生的抗体和记忆记忆细胞不再起作用,因此短时间内,再次接触病毒极有可能再次感染。

【小问4详解】

利用分子杂交技术检测病毒的核酸,依据的原理是碱基互补配对原则。新冠病毒抗原检测试剂盒检测病毒,依据的原理是抗原抗体特异性结合,检测试剂盒中含有特异性的抗体。

23. 高等动物机体完善而高效的调节机制是应对复杂生活环境、实现内环境稳态的重要保障,其中神经调节在维持内环境稳态中占主导地位。回答下列问题:

(1)手被火烧时产生缩手反射,缩手反射的神经中枢是_______,手被火烧引起的疼痛不属于反射活动,原因是_______。

(2)手被火烧引起的缩手反射过程中,神经纤维某一部位受到刺激,因___产生动作电位面兴奋,兴奋前后,膜内外两侧电位差会发生变化,请在图中绘制膜内外两侧电位差的变化趋势曲线____。

(3)排尿反射是通过膀胱逼尿肌收缩排出尿液,术后尿潴留是指手术后膀胱内充满尿液,不能自行排出尿液的现象:①排尿反射的效应器是指_______。

②排尿反射过程中兴奋只能单向传递的原因是_______。正常机体反射活动中产生的化学信号物质发挥作用后会被立即清除,意义是_______。

【答案】(1) ①. 脊髓 ②. 没有经过完整的反射弧

(2) ①. 膜外Na+内流 ②.

(3) ①. 传出神经末梢及其支配的逼尿肌 ②. 神经递质只能由突触前膜释放 ③. 经突触间隙作用于突触后膜提高神经调节的准确性(维持内环境的稳态)

【解析】

【分析】神经纤维受到刺激产生兴奋时,神经纤维膜对钠离子通透性增加,Na+内流,使得刺激点处膜两侧的电位表现为内正外负,该部位与相邻部位产生电位差而发生电荷移动,形成局部电流。兴奋的传导方向和膜内侧的电流传导方向一致。兴奋在神经纤维上的传导是双向的,在神经元之间的传递是单向的。兴奋在神经纤维上的传导形式是神经冲动即电信号,在神经元之间的传递是神经递质即化学信号。

【小问1详解】

缩手反射属于非条件反射,神经中枢位于脊髓,手被火烧引起的疼痛,只是产生感觉,没有完整的反射弧,因此不属于反射活动。

【小问2详解】

产生兴奋的机理是细胞膜对Na+的通透性增强,Na+内流引起。Na+内流会导致膜内电位升高,甚至高于膜外,一段时间后,K+外流,逐渐恢复为静息电位,兴奋前后,膜电位差的变化如图所示: 。

【小问3详解】

反射弧中传出神经末梢及其所支配的肌肉或腺体为效应器,排尿反射中,效应器是指传出神经末梢及其支配的逼尿肌。排尿反射中存在突触,神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此反射弧中兴奋的传递方向是单向的。反射活动中,神经递质起作用后就会被灭活,这样能提高神经调节的准确性。

24. 某研究人员对某荒漠绿洲过渡带的沙拐枣种群进行了调查,分析了沙拐枣种群的年龄结构特征与受干扰情况,及其种群动态与外在干扰之间的相互关系。回答下列问题:

(1)沙拐枣种群最基本的数量特征是_______,调查沙拐枣种群数量常采用样方法,该方法要求随机取样,目的是_______。

(2)分析沙拐枣种群年龄结构的目的是_______。调查发现,沙拐枣具备数量相对丰富的幼龄个体,但幼龄个体很难进入种群的更替层,即种群幼龄植株很难向中龄和成龄阶段转化,这在一定程度上限制了沙拐枣种群的自然更新,从种间关系及外在干扰的角度,分析形成该种群更新和发展瓶颈的原因是_______。

(3)荒漠绿洲过渡带在水平方向上,不同地段往往分布着不同的种群,同一地段上种群密度也有差别,它们常呈镶嵌分布,原因是_______。

【答案】(1) ①. 种群密度确保所选择的样方具有代表性 ②. 不受主观因素的影响,使通过样方统计的结果(估算值)能更接近真实的情况

(2) ①. 预测未来沙拐枣种群数量的变化趋势 ②. 幼龄个体种间竞争能力较弱,在其生长过程中最易受到动物采食和不利气候因素的影响

(3)不同地段的地形变化,土壤湿度和盐碱度及光照强度不同,生物自身生长特点不同以及人与动物的影响等

【解析】

【分析】种群数量特征中最基本的数量特征是种群密度,出生率、死亡率、迁出率、迁入率可直接决定种群密度,年龄结构可预测种群密度,性别比例可间接影响种群密度。

调查种群密度时,若调查对象活动能力弱、活动范围小,则采用样方法,若调查对象活动能力强、活动范围广,则采用标志重捕法。

【小问1详解】

种群最基本的数量特征是种群密度,调查植物或活动能力弱、活动范围小的动物种群密度时通常采用样方法,样方法讲究随机取样,随机取样可避免受主观因素的影响,使通过样方统计的结果(估算值)能更接近真实的情况。

【小问2详解】

可通过年龄结构预测种群密度的变化,所以分析沙拐枣种群年龄结构的目的是预测未来沙拐枣种群数量的变化趋势。种群中幼年个体相对丰富,但幼龄个体种间竞争能力较弱,在其生长过程中最易受到动物采食和不利气候因素的影响,导致种群幼龄植株很难向中龄和成龄阶段转化。

【小问3详解】

不同地段的地形变化,土壤湿度和盐碱度及光照强度不同,生物自身生长特点不同以及人与动物的影响等导致种群的分布不同,从而形成镶嵌分布,即群落的水平分布。

25. 基因的遗传可分为常染色体遗传、伴X染色体遗传、伴Y染色体遗传和X与Y染色体同源区段遗传。一个世代连续培养的野生型红眼果蝇种群中偶尔出现几只紫眼突变体雌、雄果蝇,为探究眼色基因的位置进行了如下实验。回答下列问题:

杂交实验 P F1 F1相互交配获得F2

① 紫眼雌果蝇×野生型雄果蝇 均为红眼 红眼:紫眼=3:1

② 紫眼雄果蝇×野生型雌果蝇 均为红眼 红眼:紫眼=3:1

(1)根据上述实验结果可确定果蝇眼色的遗传_______(填“可能”或“不可能”)是伴Y染色体遗传。根据上述杂交实验_______的结果还可以确定果蝇眼色的遗传不是伴X染色体遗传。

(2)研究人员提出了控制果蝇眼色的基因位于X与Y染色体同源区段的假设(假设1)。关于果蝇眼色基因的位置还可提出一种假设(假设2)是_______。

(3)若实验①F2中紫眼果蝇的性别是______性,实验②F2中紫眼果蝇的性别是______性,则支持上述假设1

(4)若已经确定假设1结论成立,则让实验①F1中雌果蝇与实验②F2中雄果蝇随机交配,所得子代的表型及比例是_______,子代红眼果蝇中纯合子所占比例为_______。

【答案】(1) ①. 不可能 ②. ①

(2)控制果蝇眼色的基因位于常染色体上

(3) ①. 雌 ②. 雄

(4) ①. 红眼雌果蝇:紫眼雌果蝇:红眼雄果蝇:紫眼雄果蝇=3:1:2:2 ②. 1/5

【解析】

【分析】性染色体上的基因的遗传总是与性别相关联,称为伴性遗传;果蝇的性别决定方式是XY型,即雌果蝇为XX,雄果蝇为XY,实验①②中F1代均表现为红眼,说明红眼对紫眼为显性。

【小问1详解】

若控制眼色的基因仅位于Y染色体体(伴Y遗传),则实验①的F1和F2中所有雄果蝇均应与亲代雄蝇的表型相同,即均表现为红眼;实验②的F1和F2中所有雄性果蝇的眼色均应与亲代雄蝇相同,表现为紫眼,而实际杂交结果与之不符,故不可能位于Y染色体。

由杂交实验①②的表型及比例可知,红眼对紫眼为显性,若该性状为伴X遗传,假设控制眼色的基因是B/b,则实验①为XbXb×XBY→F1:XBXb、XbY→F2:XBXb、XbXb、XBY、XbY,即F1应为红眼:紫眼=1:1,F2也应为红眼:紫眼=1:1,与实际结果不符,故不可能为伴X遗传。

【小问2详解】

根据题意,该性状不可能位于Y染色体及仅位于X染色体,故控制果蝇眼色的基因还可能位于XY的同源区段(假设1)或是常染色体(假设2)。

【小问3详解】

若假设1成立,则:实验①为:XbXb×XBYB→F1:XBXb、XbYB→F2:XBXb、XbXb、XBYB、XbYB,即F2紫眼性别为雌性;

实验②为:XbYb×XBXB→F1:XBXb、XBYb→F2:XBXB、XBXb、XBYb、XbYb,即F2紫眼性别为雄性。

【小问4详解】

根据第(3)问分析可知,若假设1成立,将实验①F1的雌果蝇(XBXb)与实验②F2的雄果蝇(XBYb:XbYb=1:1)随机交配,雌果蝇产生的卵细胞的基因型及比例为XB:Xb=1:1,雄果蝇产生的精子的基因型及比例为XB:Yb:Xb=1:2:1,精子和卵细胞随机结合,所得子代的红眼雌果蝇(XBX_):紫眼雌果蝇(XbXb):红眼雄果蝇(XBYb):紫眼雄果蝇(XbYb)=1/2×1/4+1/2×1/4+1/2×1/4:1/2×1/4:1/2×1/2:1/2×1/2=3:1:2:2。子代红眼果蝇(XBX_、XBYb)的概率为:1/2+1/2×1/4=5/8,纯合子红眼果蝇(XBXB)的概率是1/2×1/4=1/8,故子代红眼果蝇中纯合子所占比例为1/5。

白城市重点高中(五校)2022~2023学年度上学期高三期末联考试卷

生物

一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 胰岛素是常见的蛋白质类激素,由胰岛素原加工形成的两条肽链构成,肽链之间通过二硫键(-S-S-)连接。下列相关叙述正确的是( )

A. S是蛋白质的特征元素,因为氨基酸和蛋白质均含有S元素

B. 高温能破坏氨基酸之间的肽键从而使胰岛素失活变性

C. 可用3H标记某种氨基酸追踪胰岛素的合成与分泌过程

D. 斐林试剂在50~65°C条件下能与二硫键反应生成砖红色沉淀

2. 如图显示了细胞中多种具膜结构之间的联系。下列相关叙述正确的是( )

A. 分泌功能较强的细胞中结构P和Q的数量较少

B. 结构P为内质网,是细胞内具单层膜网状结构

C. 结构Q的膜表面可以附着一定量的核糖体

D. 鸡成熟红细胞中不含图中除细胞膜外的所有结构

3. 某同学利用藓类叶片对植物细胞吸水和失水的实验进行了改进,利用加有伊红(植物细胞不吸收的红色染料)的一定浓度的蔗糖溶液处理藓类叶片,得到了如图结果。下列相关叙述正确的是( )

A. 图中A处为红色,B处绿色较失水前变浅

B. B处因为失水而导致细胞的吸水能力减弱

C. 结果说明细胞壁与原生质层对蔗糖的通透性不同

D. 图中处于质壁分离状态的细胞一定都是活细胞

4. 研究人员从分解淀粉的细菌细胞中提取到某种淀粉酶,为探究温度和pH对该淀粉酶活性的影响,在相同反应时间内测得淀粉的剩余量(相对值)如图所示。下列有关实验的分析错误的是( )

A. 增加淀粉的量或酶含量,淀粉酶活性不变

B. 在不同温度条件下,淀粉酶的最适pH不变

C. 在pH小于5或大于9时,淀粉酶完全失去活性

D. 将反应温度由90°C降至70°C,淀粉剩余量基本不变

5. 人类骨骼肌由两种肌纤维组成,这两种骨骼肌纤维适合于不同的运动。快缩肌纤维能迅速(如15~40ms)收缩,在电镜下可见快缩肌纤维中基本无线粒体存在;慢缩肌纤维收缩较慢(如40~100ms),含有大量的线粒体。下列相关叙述正确的是( )

A. 快缩肌纤维和慢缩肌纤维细胞呼吸均产生大量CO2和H2O

B. 快缩肌纤维收缩消耗的ATP是丙酮酸转化为乳酸时产生的

C. 慢缩肌纤维为慢跑运动持续提供的ATP主要在线粒体基质中合成

D. 快跑或举重后出现肌肉酸痛,主要是由快缩肌纤维细胞无氧呼吸所致

6. 如图为某同学观察洋葱2n=16根尖细胞分裂时所看到的细胞图像。下列相关叙述错误的是( )

A. 此图像所示细胞中没有大液泡和叶绿体 B. 此图像所示细胞已经完成着丝粒的分裂

C. 此细胞中染色体数与DNA数之比为1:1 D. 此图像所示细胞分裂过程中未发生染色体联会现象

7. 研究发现,细胞内NAD+的含量下降可导致细胞衰老,烟酰胺磷酸核糖转移酶(NAMPT)是NAD+合成的关键酶,能通过促进NAD+的合成来延缓细胞的衰老,下列有关叙述错误的是( )

A. 衰老细胞的呼吸速率变慢、核质比增大 B. NAD+的含量下降会影响细胞的能量供应

C. 正常细胞内的NAMPT含量比衰老细胞低 D. 促进NAMPT基因的表达可延缓细胞衰老

8. 图1为某哺乳动物有丝分裂不同时期染色体和核DNA的数量关系,图2表示基因型为AaBb的该动物产生配子过程中某一时期的细胞分裂图。下列有关叙述错误的是( )

A. 图1中a时期细胞中含有四条性染色体

B. 观察染色体形态和数目的最佳时期处于图1的

C. 图2产生的子细胞在分裂后期含有两对同源染色体

D. 图2细胞完成分裂后可产生4种基因型的子细胞

9. 从千年前基因突变的野生鲫鱼到如今种类繁多、品相各异的金鱼,人工杂交和选育起到了不可或缺的作用。例如朝天眼金鱼和水泡眼金鱼的杂交后代中会出现朝天泡眼金鱼,下列相关叙述错误的是( )

A. 在人工杂交中,不同品种金鱼的精、卵细胞结合过程实现了基因重组

B. 亲代金鱼细胞减数分裂过程中发生基因突变可能会遗传给下一代

C. 通过杂交产生的新品种金鱼实现了基因的重新组合,但无新基因产生

D. 将杂交子代中符合人类要求的个体选择出来,增加了金鱼种类的多样性

10. 某高等植物的果实少室和多室、种子圆粒和皱粒,植株的抗旱和不抗旱分别受等位基因A/a、B/b、D/d控制。少室圆粒抗旱植株和多室皱粒不抗旱植株杂交,F1均表现为少室圆粒抗旱,F1自交F1的表型及比例为少室圆粒抗旱:少室皱粒不抗旱:多室圆粒抗旱:多室皱粒不抗旱=9:3:3:1 ,下列有关该实验的分析正确的是( )

A. 基因A/a和基因B/b位于一对同源染色体上

B. F1的全部抗旱植株随机受粉,后代抗旱植株的概率为3/4

C. 植株抗旱性和种子形状的遗传遵循基因的自由组合定律

D. 若对F1测交,则子代有4种表型且比例为1:1:1:1

11. 细菌种类众多,都以DNA为遗传物质。下列关于拟核区DNA结构的叙述,错误的是( )

A. DNA中C、G碱基对的数量直接影响细菌的耐热性

B. 嘌呤和嘧啶的数量相等且含有两个游离的磷酸基团

C. 碱基之间通过氢键或脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖连接

D. 细菌种类的差异与脱氧核苷酸的数量、排列顺序有关

12. 水稻的核基因M编码的蛋白质与耐寒性有关,在基因M中插入一小段外来的DNA序列后,水稻的耐寒性增强,更适于在北方地区种植。下列有关叙述正确的是( )

A. 该变异改变了染色体中基因的数目和排列顺序

B. 该变异不会改变水稻细胞中遗传物质的传递方向

C. 没有外界环境因素的影响,基因M的结构不会改变

D. 北方种植的水稻M基因频率高于南方种植的水稻

13. 科研小组将基因型为AaBb的直毛长翅雌雄果蝇作为0代装在纸箱中,个体间可以随机交配,装有食物的培养瓶悬挂在箱盖上,只允许长翅个体进入。连续培养7代,检测每一代a、b的基因频率,结果如图所示。已知A、a与B、b基因是自由组合的。下列相关叙述错误的是( )

A. 第2代成年果蝇性状分离比为24:8:3:1

B. 若种群数量足够大,A、a基因比例始终接近1:1

C. 图中a、b基因频率的变化都是自然选择的结果

D. 培养至某一代中无残翅个体时,b基因频率可能不为0

14. 下列关于人体内环境及稳态的叙述,错误的是( )

A. 内环境中K+含量增多会导致神经元的动作电位降低

B. 人体产生的乳酸可由血浆中的NaHCO3/H2CO3等中和

C 当人体处于炎热环境时,皮肤毛细血管舒张有利于机体散热

D. 当人体失水过多时,血浆渗透压会升高、下丘脑分泌活动加强

15. 除促甲状腺激素对甲状腺具有调节作用外,甲状腺自身也具有自我调节的能力,以适应碘供应的变化。当食物中碘供应过多时,甲状腺内碘的转运受抑制,进而使甲状腺激素合成过程受抑制,最终导致甲状腺激素合成有所下降。下列相关叙述错误的是( )

A. 垂体分泌的促甲状腺激素可增强甲状腺吸聚碘的能力以维持甲状腺的形态

B. 外源碘供应不足时,甲状腺中碘转运加强,使甲状腺激素的合成和释放增加

C. 若人体摄入的碘过多,甲状腺可通过负反馈调节促进促甲状腺激素的合成

D. 推测上述调节是在促甲状腺激素含量基本不变的情况下发生的一种调节机制

16. 2022年5月15日中国糖尿病、肥胖和高血压从辩论到共识(CODHyAP)大会上,上海交大附院王卫庆团队分享了最新研究成果-口服胰岛素胶囊(ORMD-0801),该研究成果颠覆传统,突破诸多技术难关并进入II期临床应用,有望为某类型糖尿病患者带来福音。下列有关叙述错误的是( )

A. 人体几乎所有细胞都具有胰岛素基因,但其只在胰岛B细胞中表达

B. 胰岛素通常不能口服,是因为淀粉酶等多种消化酶能水解胰岛素

C. 口服胰岛素胶囊的优点是能克服注射胰岛素对患者产生的副作用

D. 该类型糖尿病患者患病的主要原因是胰岛B细胞受损,胰岛素分泌不足

17. 人体感染乙型肝炎病毒(HBV)后可发展为急性或慢性乙肝,急性乙肝患者可在数月内康复;而慢性乙肝患者几乎终身携带该病毒,严重时会危及生命。研究表明,急性乙肝患者体内存在大量活化的针对乙肝病毒表面抗原(HBsAg)的特异性T细胞,而慢性乙肝患者体内则难以检测到该种T细胞。进一步研究发现,HBV能利用单核样髓系抑制性细胞(mMDSCs)剔除胸腺中未发育成熟的针对HBsAg的特异性T细胞,从而建立针对病毒免疫耐受机制。下列相关叙述正确的是( )

A. 特异性T细胞能识别HBsAg依赖于细胞膜的流动性

B. 特异性T细胞在骨髓中进行增殖,在胸腺中分化和成熟

C. 急性肝炎患者体内的HBV能被抗体和细胞毒性T细胞直接清除

D. 与急性乙肝患者相比,慢性乙肝患者体内mMDSCs的功能较强

18. 用不同浓度的脱落酸(ABA)处理不同品种的拟南芥种子,置于MS培养基中培养,得到实验结果如表1和表2所示。下列相关叙述错误的是( )

表1不同ABA浓度下的不同品种拟南芥种子的萌发率

Ws Gpal-1 cGa wGa Abil-1 a/g

0μmol/L 100 100 100 100 100 100

0.25μmol/L 1.39 0 0.94 0 100.00 96.99

0.5μmol/L 0 0 0 0 90.20 97.89

表2不同ABA浓度下的不同品种拟南芥幼苗的子叶发生率

Ws Gpal-1 cGa wGa Abil-1 a/g

0μmol/L 100 100 100 100 100 100

0.25μmol/L 10.84 6.25 4.66 4.35 100 100

0.5μmol/L 1.75 0 1.03 0 100 100

A. 本实验的因变量是拟南芥种子萌发率和子叶发生率

B. 表1结果说明abil-1和a/g两个品种对ABA更敏感

C. 表2结果说明某些品种拟南芥随ABA浓度升高,子叶发生率下降

D. 用0.5μmol/L的ABA处理拟南芥,gpal-1和wGa受到的抑制作用最强

19. 某生物兴趣小组探究了静置培养和振荡培养对培养液中酵母菌种群数量的影响,结果如图所示。下列相关叙述正确的是( )

A. 对酵母菌抽样检测计数时无需盖盖玻片

B. 第4天时该种群的死亡率最小,出生率最大

C. 两种培养方式下,均在培养的第2天种群增长速率最快

D. 据图可知振荡培养降低了酵母菌种群的环境容纳量

20. “治沙女王一殷玉珍”从1985年开始种树,几十年如一日,硬是让昔日的7万多亩黄沙变成了“绿色王国”,在这个“绿色王国”中还生活着多种动物。下列相关叙述错误的是( )

A. 植物的垂直结构决定了动物在垂直方向上的分层

B. 该“绿色王国”群落区别于其他群落的依据是其种群的数量

C. 黄沙变“绿色王国”的演替类型与弃耕农田的演替类型相同

D. 殷玉珍将沙漠变绿洲说明人类可改变群落演替的速度和方向

二、非选择题:本题共5小题,共60分。

21. 玉米和小麦是我国北方种植的主要粮食作物。小麦属于C3植物,通过卡尔文循环完成碳的固定和还原;玉米是C4植物,与小麦相比,碳的固定多了C4途径,其光合作用过程如不同类型的细胞:靠近维管束的内层细胞称为鞘细胞,围绕着鞘细胞的外层细胞是叶肉细胞。叶肉细胞中的叶绿体具有发达的基粒构造,而维管束鞘细胞的叶绿体中却只有很少的基粒,进行光合作用终产物的合成。回答下列问题:

(1)在光照条件下,小麦叶肉细胞能发生图中的____过程,而图中玉米叶肉细胞能发生____过程。

(2)光照条件下与小麦相比,玉米叶片中固定两次CO2,固定CO2的场所是_______,该过程具有的特点是_______(答两点)。

(3)已知PEP羧化酶与CO2的亲和力比Rubisco酶高60多倍。在夏季高温干旱季节,小麦和玉米相比,_______植株生长占优势,理由是_______。

(4)兴趣小组的同学为验证玉米比小麦在低浓度CO2环境中生长得更好,设计了相关实验,可利用材料:玉米幼苗、小麦幼苗,密封玻璃罩等。写出实验思路及预期实验结果_______。

22. 自新冠肺炎疫情暴发以来,新冠病毒已出现阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔、奥密克戎等变异毒株,疫情防控任务依然艰巨。如图为新冠病毒侵入人体细胞后其遗传信息传递的示意图。回答下列问题:

(1)过程①和②所需酶是_______。用中心法则图解表示新冠病毒遗传信息_______。

(2)图中核糖体在mRNA上移动的方向是_______(用图中字母和箭头表示);一条mRNA上可同时结合多个核糖体,意义是_______。

(3)某人感染新冠病毒并痊愈后,在短时间内再次接触该病毒时,会不会可能再次感染该病,并说明原因_______。

(4)为准确检测出新冠病毒,研究人员研发了病毒核酸检测试剂盒,其检测技术为分子杂交技术,该检测技术的原理遵循了_______原则,为快速初步确定人是否感染新冠病毒,2022年3月中旬新冠病毒抗原检测试剂盒正式上市,检测试剂盒运用的原理是_______。

23. 高等动物机体完善而高效的调节机制是应对复杂生活环境、实现内环境稳态的重要保障,其中神经调节在维持内环境稳态中占主导地位。回答下列问题:

(1)手被火烧时产生缩手反射,缩手反射的神经中枢是_______,手被火烧引起的疼痛不属于反射活动,原因是_______。

(2)手被火烧引起的缩手反射过程中,神经纤维某一部位受到刺激,因___产生动作电位面兴奋,兴奋前后,膜内外两侧电位差会发生变化,请在图中绘制膜内外两侧电位差的变化趋势曲线____。

(3)排尿反射是通过膀胱逼尿肌收缩排出尿液,术后尿潴留是指手术后膀胱内充满尿液,不能自行排出尿液的现象:①排尿反射的效应器是指_______。

②排尿反射过程中兴奋只能单向传递的原因是_______。正常机体反射活动中产生的化学信号物质发挥作用后会被立即清除,意义是_______。

24. 某研究人员对某荒漠绿洲过渡带的沙拐枣种群进行了调查,分析了沙拐枣种群的年龄结构特征与受干扰情况,及其种群动态与外在干扰之间的相互关系。回答下列问题:

(1)沙拐枣种群最基本的数量特征是_______,调查沙拐枣种群数量常采用样方法,该方法要求随机取样,目的是_______。

(2)分析沙拐枣种群年龄结构的目的是_______。调查发现,沙拐枣具备数量相对丰富的幼龄个体,但幼龄个体很难进入种群的更替层,即种群幼龄植株很难向中龄和成龄阶段转化,这在一定程度上限制了沙拐枣种群的自然更新,从种间关系及外在干扰的角度,分析形成该种群更新和发展瓶颈的原因是_______。

(3)荒漠绿洲过渡带在水平方向上,不同地段往往分布着不同的种群,同一地段上种群密度也有差别,它们常呈镶嵌分布,原因是_______。

25. 基因的遗传可分为常染色体遗传、伴X染色体遗传、伴Y染色体遗传和X与Y染色体同源区段遗传。一个世代连续培养的野生型红眼果蝇种群中偶尔出现几只紫眼突变体雌、雄果蝇,为探究眼色基因的位置进行了如下实验。回答下列问题:

杂交实验 P F1 F1相互交配获得F2

① 紫眼雌果蝇×野生型雄果蝇 均为红眼 红眼:紫眼=3:1

② 紫眼雄果蝇×野生型雌果蝇 均为红眼 红眼:紫眼=3:1

(1)根据上述实验结果可确定果蝇眼色的遗传_______(填“可能”或“不可能”)是伴Y染色体遗传。根据上述杂交实验_______的结果还可以确定果蝇眼色的遗传不是伴X染色体遗传。

(2)研究人员提出了控制果蝇眼色的基因位于X与Y染色体同源区段的假设(假设1)。关于果蝇眼色基因的位置还可提出一种假设(假设2)是_______。

(3)若实验①F2中紫眼果蝇的性别是______性,实验②F2中紫眼果蝇的性别是______性,则支持上述假设1

(4)若已经确定假设1的结论成立,则让实验①F1中雌果蝇与实验②F2中雄果蝇随机交配,所得子代的表型及比例是_______,子代红眼果蝇中纯合子所占比例为_______。

白城市重点高中(五校)2022~2023学年度上学期高三期末联考试卷

生物

一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 胰岛素是常见的蛋白质类激素,由胰岛素原加工形成的两条肽链构成,肽链之间通过二硫键(-S-S-)连接。下列相关叙述正确的是( )

A. S是蛋白质的特征元素,因为氨基酸和蛋白质均含有S元素

B. 高温能破坏氨基酸之间的肽键从而使胰岛素失活变性

C. 可用3H标记某种氨基酸追踪胰岛素的合成与分泌过程

D. 斐林试剂在50~65°C条件下能与二硫键反应生成砖红色沉淀

【答案】C

【解析】

【分析】1、蛋白质是生命活动是主要承担者,构成蛋白质的基本单位是氨基酸,氨基酸在核糖体中通过脱水缩合形成多肽链,而脱水缩合是指一个氨基酸分子的羧基(-COOH )和另一个氨基酸分子的氨基(-NH2)相连接,同时脱出一分子水的过程;连接两个氨基酸的化学键是肽键。2、高温使胰岛素失活是因为破坏了空间结构,肽键的断裂需要相关酶的参与。

【详解】A、S是蛋白质的特征元素,是因为多数蛋白质含有S元素,但只有少数氨基酸含有S元素,A错误;

B、某些理化因素,高温能破坏蛋白质的空间结构从而使胰岛素变性失活,B错误;

C、氨基酸都含有H元素,可用3H标记某种氨基酸来追踪胰岛素的合成及分泌过程,C正确;

D、斐林试剂用于还原糖的鉴定,不能与二硫键反应生成砖红色沉淀,D错误。

故选C。

2. 如图显示了细胞中多种具膜结构之间的联系。下列相关叙述正确的是( )

A. 分泌功能较强的细胞中结构P和Q的数量较少

B. 结构P为内质网,是细胞内具单层膜的网状结构

C. 结构Q的膜表面可以附着一定量的核糖体

D. 鸡成熟红细胞中不含图中除细胞膜外的所有结构

【答案】B

【解析】

【分析】P是内质网,Q是高尔基体。

分泌蛋白的合成与运输离不开核糖体、内质网、高尔基体、线粒体细胞器的参与,该过程说明各种细胞器在结构和功能上互相联系、协调配合。

【详解】A、由分析可知:分泌功能较强的细胞中内质网(P)和高尔基体(Q)的数量较多,A错误;

B、内质网为单层膜的细胞器呈网状结构,可以内连核膜,外连细胞膜,同时还可以和高尔基体等膜性细胞器连接,B正确、

C、内质网分两类:有核糖体附着的,叫粗面内质网;不含核糖体的,叫光面内质网,C错误;

D、鸡成熟的红细胞中具有细胞核、线粒体等细胞结构,D错误。

3. 某同学利用藓类叶片对植物细胞吸水和失水的实验进行了改进,利用加有伊红(植物细胞不吸收的红色染料)的一定浓度的蔗糖溶液处理藓类叶片,得到了如图结果。下列相关叙述正确的是( )

A. 图中A处为红色,B处绿色较失水前变浅

B. B处因为失水而导致细胞的吸水能力减弱

C. 结果说明细胞壁与原生质层对蔗糖的通透性不同

D. 图中处于质壁分离状态的细胞一定都是活细胞

【答案】C

【解析】

【分析】成熟的植物细胞的原生质层相当于一层半透膜,具有选择透过性;而细胞壁具有全透过性。

当细胞液浓度小于外界溶液的浓度时,细胞液中的水分就透过原生质层进入外界溶液中,使细胞壁和原生质层都出现一定程度的收缩。

由于原生质层比细胞壁的伸缩性大,当细胞不断失水时,原生质层就会与细胞壁逐渐分离开来。

【详解】A、利用加有伊红的一定浓度的蔗糖溶液处理藓类叶片,因细胞壁的通透性大于原生质层,故A处充满了红色的蔗糖溶液,B处颜色为绿色且颜色较失水前加深,A错误;

B、随细胞失水增多,细胞中渗透压也随之增强,细胞吸水的能力也随之升高,B错误;

C、结合A项及分析可知,细胞壁与原生质层对蔗糖的通透性不同,C正确;

D、因处理用的蔗糖溶液浓度未知,若浓度过高,图中处于质壁分离状态的细胞也可能因失水过多已死亡,D错误。

故选C。

4. 研究人员从分解淀粉的细菌细胞中提取到某种淀粉酶,为探究温度和pH对该淀粉酶活性的影响,在相同反应时间内测得淀粉的剩余量(相对值)如图所示。下列有关实验的分析错误的是( )

A. 增加淀粉的量或酶含量,淀粉酶活性不变

B. 在不同温度条件下,淀粉酶的最适pH不变

C. 在pH小于5或大于9时,淀粉酶完全失去活性

D. 将反应温度由90°C降至70°C,淀粉剩余量基本不变

【答案】C

【解析】

【分析】酶是活细胞产生的具有生物催化能力的有机物,大多数是蛋白质,少数是RNA;酶的催化具有高效性(酶的催化效率远远高于无机催化剂)、专一性(一种酶只能催化一种或一类化学反应的进行)、需要适宜的温度和pH值(在最适条件下,酶的催化活性是最高的,低温可以抑制酶的活性,随着温度升高,酶的活性可以逐渐恢复,高温、过酸、过碱可以使酶的空间结构发生改变,使酶永久性的失活。据图示实验结果可知,横坐标为不同的pH,纵坐标为淀粉剩余量,故该实验的自变量是pH的不同,因变量是lh后淀粉剩余量。

【详解】A、影响酶活性的因素有温度、pH、酶的激活剂和抑制剂等,底物的量或酶含量不会影响酶的活性,A正确;

B、图示表明,三种温度条件下,该淀粉酶的最适pH不变,均为7,B正确;

C、该实验没有进行pH小于5或大于9的实验,无法证明该pH条件下淀粉酶是否完全失活,C错误;

D、淀粉酶在90°C时大部分已失活,降至70°C后。酶活性不能恢复,淀粉剩余量不会明显下降,D正确。

故选C。

5. 人类骨骼肌由两种肌纤维组成,这两种骨骼肌纤维适合于不同的运动。快缩肌纤维能迅速(如15~40ms)收缩,在电镜下可见快缩肌纤维中基本无线粒体存在;慢缩肌纤维收缩较慢(如40~100ms),含有大量的线粒体。下列相关叙述正确的是( )

A. 快缩肌纤维和慢缩肌纤维细胞呼吸均产生大量CO2和H2O

B. 快缩肌纤维收缩消耗的ATP是丙酮酸转化为乳酸时产生的

C. 慢缩肌纤维为慢跑运动持续提供的ATP主要在线粒体基质中合成

D. 快跑或举重后出现肌肉酸痛,主要是由快缩肌纤维细胞无氧呼吸所致

【答案】D

【解析】

【分析】1、有氧呼吸的第一阶段在细胞质基质中进行,将葡萄糖分解为丙酮酸和[H];第二阶段在线粒体基质中进行,丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H];第三阶段在线粒体内膜上进行,[H]与氧气结合生成水。2、无氧呼吸的第一阶段和有氧呼吸的第一阶段相同;无氧呼吸的第二阶段,在细胞质基质,丙酮酸在不同酶的催化下,分解成酒精和二氧化碳,或者转化成乳酸。

【详解】A、快缩肌纤维基本上没有线粒体存在,说明其基本不进行有氧呼吸,不能产生大量CO2和H2O,A错误;

B、丙酮酸转化为乳酸的过程不合成ATP,B错误;

C、慢缩肌纤维可为慢跑运动持续提供ATP,ATP主要来自有氧呼吸的第三阶段,在线粒体内膜上合成,C错误;

D、参加快跑或举重后出现肌肉酸痛,主要是由快缩肌纤维细胞进行无氧呼吸产生乳酸造成的,D正确。

故选D

6. 如图为某同学观察洋葱2n=16根尖细胞分裂时所看到的细胞图像。下列相关叙述错误的是( )

A. 此图像所示细胞中没有大液泡和叶绿体 B. 此图像所示细胞已经完成着丝粒的分裂

C. 此细胞中染色体数与DNA数之比为1:1 D. 此图像所示细胞分裂过程中未发生染色体联会现象

【答案】C

【解析】

【分析】由图可知,该根尖细胞染色体均分到细胞两级,为有丝分裂后期。根尖分生区细胞由于未成熟,无大液泡,由于没有光照,无叶绿体。

【详解】A、该细胞是植物根尖细胞,没有大液泡和叶绿体,A正确;

B、此时细胞处于有丝分裂后期,着丝粒已经完成分裂,B正确;

C、此时细胞核中染色体数与核DNA数之比为1:1,但细胞质中也存在DNA,C错误;

D、此图像所示细胞分裂方式为有丝分裂,不会发生联会,D正确。

故选C。

7. 研究发现,细胞内NAD+的含量下降可导致细胞衰老,烟酰胺磷酸核糖转移酶(NAMPT)是NAD+合成的关键酶,能通过促进NAD+的合成来延缓细胞的衰老,下列有关叙述错误的是( )

A. 衰老细胞的呼吸速率变慢、核质比增大 B. NAD+的含量下降会影响细胞的能量供应

C. 正常细胞内的NAMPT含量比衰老细胞低 D. 促进NAMPT基因的表达可延缓细胞衰老

【答案】C

【解析】

【分析】衰老细胞中的NAD+的含量明显降低,说明其含量的多少将会影响细胞的衰老,NAD+含量的增加将会减缓细胞的衰老,而NAMPT是合成NAD+的关键限速酶,故能够推导出NAMPT通过促进NAD+的合成,使其含量增加从而延缓细胞衰老。

【详解】A、衰老细胞的呼吸速率变慢,细胞体积变小,细胞核增大,核质比增大,A正确;

B、NAD+可转化为NADH,NADH与氧气结合生成水,同时生成大量的ATP,因此,NAD+的含量下降会影响细胞的能量供应,B正确;

C、烟酰胺磷酸核糖转移酶(NAMPT)是NAD+合成的关键酶,衰老细胞的NAD+含量少,推测衰老细胞内的NAMPT含量较正常细胞低,C错误;

D、促进NAMPT基因的表达能合成更多的NAMPT,有利于促进NAD+的合成来延缓细胞衰老,D正确。

故选C。

8. 图1为某哺乳动物有丝分裂不同时期染色体和核DNA的数量关系,图2表示基因型为AaBb的该动物产生配子过程中某一时期的细胞分裂图。下列有关叙述错误的是( )

A. 图1中a时期细胞中含有四条性染色体

B. 观察染色体形态和数目的最佳时期处于图1的

C. 图2产生的子细胞在分裂后期含有两对同源染色体

D. 图2细胞完成分裂后可产生4种基因型的子细胞

【答案】C

【解析】

【分析】题图分析,图1中:a、c表示染色体∶DNA=1∶1,根据二者染色体的数目可推测,a可表示有丝分裂后期,c可表示有丝分裂末期;b表示染色体∶DNA=1∶2,此时细胞中每条染色体含有两个DNA分子,处于有丝分裂前、中期。

图2细胞中同源染色体彼此分离且细胞质不均等分裂,表示减数第一次分裂后期,该细胞为初级卵母细胞。图中的细胞可能发生了交叉互换。

【详解】A、图1的a时期表示有丝分裂后期,由于该动物为雌性,因此该时期细胞中含有四条性染色体,A正确;

B、观察染色体形态和数目的最佳时期是有丝分裂中期,即处于图1中的b时期,B正确;

C、图2细胞中发生同源染色体分离,因此该细胞产生的子细胞中不含有同源染色体,C错误;

D、由于图2细胞中发生了同源染色体的交叉互换,因此,图2细胞完成分裂后可产生4种基因型的子细胞,分别为AB、aB、Ab、ab,D正确。

故选C。

9. 从千年前基因突变的野生鲫鱼到如今种类繁多、品相各异的金鱼,人工杂交和选育起到了不可或缺的作用。例如朝天眼金鱼和水泡眼金鱼的杂交后代中会出现朝天泡眼金鱼,下列相关叙述错误的是( )

A. 在人工杂交中,不同品种金鱼的精、卵细胞结合过程实现了基因重组

B. 在亲代金鱼细胞减数分裂过程中发生基因突变可能会遗传给下一代

C. 通过杂交产生的新品种金鱼实现了基因的重新组合,但无新基因产生

D. 将杂交子代中符合人类要求的个体选择出来,增加了金鱼种类的多样性

【答案】A

【解析】

【分析】杂交育种的原理是基因重组,可产生新的基因型,但不能产生新基因,基因突变可产生新基因。

【详解】A、在人工杂交中,不同品种金鱼的精,卵细胞结合体现了精卵细胞的随机结合,在有性生殖过程中,基因重组发生在减数分裂过程中,A错误;

B、在亲代金鱼减数分裂过程中,生殖细胞中的基因突变会遗传给下一代,B正确;

C、因基因重组产生的新品种金鱼虽实现了基因的重新组合,但无新基因产生,C正确;

D、选育是将子代中符合人类要求的个体选择出来,因品种众多,增加了金鱼种类的多样性,D正确。

故选A。

10. 某高等植物的果实少室和多室、种子圆粒和皱粒,植株的抗旱和不抗旱分别受等位基因A/a、B/b、D/d控制。少室圆粒抗旱植株和多室皱粒不抗旱植株杂交,F1均表现为少室圆粒抗旱,F1自交F1的表型及比例为少室圆粒抗旱:少室皱粒不抗旱:多室圆粒抗旱:多室皱粒不抗旱=9:3:3:1 ,下列有关该实验的分析正确的是( )

A. 基因A/a和基因B/b位于一对同源染色体上

B. F1的全部抗旱植株随机受粉,后代抗旱植株的概率为3/4

C. 植株抗旱性和种子形状的遗传遵循基因的自由组合定律

D. 若对F1测交,则子代有4种表型且比例为1:1:1:1

【答案】D

【解析】

【分析】题干分析,少室圆粒抗旱植株和多室皱粒不抗旱植株杂交,F1均表现为少室圆粒抗旱,说明少室对多室为显性,抗旱对不抗旱为显性,圆粒对皱粒为显性,据此答题。

【详解】A、分析该杂交实验的F2,不考虑植株的抗旱性,则F2的表型及比例为少室圆粒:少室皱粒:多室圆粒:多室皱粒=9:3:3:1,说明基因A/a和基因B/b位于两对同源染色体上,A错误;

B、F2抗旱植株的基因型为1/3DD、2/3Dd,其随机受粉,后代为抗旱植株的概率是1-2/3×2/3×1/4=8/9,B错误;

C、若不考虑果实的多室和少室,则F2的表型及比例为圆粒抗旱:皱粒不抗旱=12:4=3: 1,说明基因B/b和D/d位于一对同源染色体上,不遵循基因的自由组合定律,C错误;

D、F1的基因型为AaBbDd,由于基因B和D、b和d分别位于一条染色体上,F1能产生ABD、Abd,aBD、abd四种配子,故测交子代有4种表型,且比例为1:1:1:1,D正确。

故选D。

11. 细菌种类众多,都以DNA为遗传物质。下列关于拟核区DNA结构的叙述,错误的是( )

A. DNA中C、G碱基对的数量直接影响细菌的耐热性

B. 嘌呤和嘧啶的数量相等且含有两个游离的磷酸基团

C. 碱基之间通过氢键或脱氧核糖—磷酸—脱氧核糖连接

D. 细菌种类的差异与脱氧核苷酸的数量、排列顺序有关

【答案】B

【解析】

【分析】DNA的双螺旋结构:①DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的。②DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架,碱基在内侧。③两条链上的碱基通过氢键连接起来,形成碱基对且遵循碱基互补配对原则。

【详解】A、C、G碱基对间有三个氢键,氢键的数量直接影响细菌的耐热性,氢键越多,稳定性越强,A正确;

B、细菌拟核区DNA呈环状,嘌呤和嘧的数量相等,但没有游离的磷酸基团,B错误;

C、两条链的碱基之间通过氢键连接,一条链上碱基通过脱氧核糖一磷酸一脱氧核糖连接,C正确;

D、不同细菌的遗传物质都是DNA,组成DNA的核苷酸种类相同,但不同细菌的DNA脱氧核苷酸的数量、排列顺序不同,由此可作为确定不同细菌种类的依据,D正确。

故选B。

12. 水稻的核基因M编码的蛋白质与耐寒性有关,在基因M中插入一小段外来的DNA序列后,水稻的耐寒性增强,更适于在北方地区种植。下列有关叙述正确的是( )

A. 该变异改变了染色体中基因的数目和排列顺序

B. 该变异不会改变水稻细胞中遗传物质的传递方向

C. 没有外界环境因素的影响,基因M的结构不会改变

D. 北方种植的水稻M基因频率高于南方种植的水稻

【答案】B

【解析】

【分析】在基因中插入某小段DNA序列会导致基因结构的改变,这种变异属于基因突变。植物基因控制蛋白质的合成,该基因突变后导致植物性状出现了改变,说明该基因控制合成的蛋白质的结构发生了改变,从而引起生物性状发生改变。

【详解】A、在基因M中插入一小段外来的DNA序列后,水稻的耐寒性增强,基因M发生了基因突变。基因突变不会改变染色体中基因的数目,A错误;

B、水稻细胞遗传物质的传递方向是DNA复制、转录和翻译,基因M只是发生了突变,不会改变遗传物质的传递方向,B正确;

C、没有外界环境因素的影响,基因也会发生自发突变,基因M的结构也会发生改变,C错误;

D、基因M表现为不耐寒,南方温度较高,因此南方种植的水稻M的基因频率高于北方种植的水稻,D错误。

故选B。

13. 科研小组将基因型为AaBb的直毛长翅雌雄果蝇作为0代装在纸箱中,个体间可以随机交配,装有食物的培养瓶悬挂在箱盖上,只允许长翅个体进入。连续培养7代,检测每一代a、b的基因频率,结果如图所示。已知A、a与B、b基因是自由组合的。下列相关叙述错误的是( )

A. 第2代成年果蝇的性状分离比为24:8:3:1

B. 若种群数量足够大,A、a基因比例始终接近1:1

C. 图中a、b基因频率的变化都是自然选择的结果

D. 培养至某一代中无残翅个体时,b基因频率可能不为0

【答案】C

【解析】

【分析】1、已知A、a与B、b基因是自由组合的,将直毛长翅果蝇(AABB)与分叉毛残翅(aabb)果蝇杂交,杂交后代作为第0代都是直毛长翅果蝇(AaBb),0代个体间自由交配,理论上后代有四种表现型,比例为9:3:3:1.但由于装有食物的培养瓶悬挂在箱盖上,使残翅个体难以进入,所以子代比例不符合9:3:3:1。2、生物进化的实质是种群基因频率的定向改变,自然选择通过作用于不同表现型的个体,定向改变种群基因频率,而使生物朝着一定的方向进化。

【详解】A、0代AaBb自由交配,1代9A-B-,3A-bb、3aaB-、laabb,产生的雌雄配子都为1/3AB、1/6Ab、1/3aB、1/6ab,雌雄配子随机结合,第2代个体性状分离比为24:3:8:1,A正确;

B、如果种群数量足够大,A、a基因比例始终接近1:1,因为只对长翅、残翅进行了选择,未对直毛、分叉毛进行选择,故不影响A、a基因的比例,B正确;

C、只允许长翅个体进入是人工选择,非自然选择,C错误;

D、培养至某一代中无残翅个体时,仍存在长翅杂合体,所以b基因频率可能不为0,D正确。

故选C。

14. 下列关于人体内环境及稳态的叙述,错误的是( )

A. 内环境中K+含量增多会导致神经元的动作电位降低

B. 人体产生的乳酸可由血浆中的NaHCO3/H2CO3等中和

C. 当人体处于炎热环境时,皮肤毛细血管舒张有利于机体散热

D. 当人体失水过多时,血浆渗透压会升高、下丘脑分泌活动加强

【答案】A

【解析】

【分析】内环境是是细胞直接生活的环境。正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态。内环境的稳态是生物体进行正常生命活动的必要条件。

【详解】A、动作电位与神经元细胞外钠离子的含量有关,与钾离子含量无关,A错误;

B、人体剧烈运动产生的乳酸由血浆中的缓冲物质进行中和,从而维持血浆pH的相对稳定,B正确;

C、当人体处于炎热环境时,皮肤血管舒张,血流量增大,有利于机体散热,C正确;

D、当人体失水过多时,血浆渗透压会升高、下丘脑合成分泌抗利尿激素的活动加强,D正确。

故选A。

15. 除促甲状腺激素对甲状腺具有调节作用外,甲状腺自身也具有自我调节的能力,以适应碘供应的变化。当食物中碘供应过多时,甲状腺内碘的转运受抑制,进而使甲状腺激素合成过程受抑制,最终导致甲状腺激素合成有所下降。下列相关叙述错误的是( )

A. 垂体分泌的促甲状腺激素可增强甲状腺吸聚碘的能力以维持甲状腺的形态

B. 外源碘供应不足时,甲状腺中碘转运加强,使甲状腺激素的合成和释放增加

C. 若人体摄入的碘过多,甲状腺可通过负反馈调节促进促甲状腺激素的合成

D. 推测上述调节是在促甲状腺激素含量基本不变的情况下发生的一种调节机制

【答案】C

【解析】

【分析】甲状腺激素分泌的分级调节主要受下丘脑控制,下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素,运输到垂体后,促使垂体分泌促甲状腺激素,促甲状腺激素随血液运输到甲状腺,促使甲状腺增加甲状腺激素的合成和分泌。当血液中的甲状腺激素含量增加到一定程度时,又反过来抑制下丘脑和垂体分泌相关激素,进而使甲状腺激素的分泌减少,这样体内的甲状腺激素含量就不至于过高。可见,甲状腺激素的分级调节,也存在着反馈调节机制。

【详解】A、促甲状腺激素能促进甲状腺的生长发育,促进甲状腺合成甲状腺激素,故垂体分泌的促甲状腺激素可增强甲状腺吸聚碘的能力以维持甲状腺的形态,A正确;

B、碘是合成甲状腺激素必需的元素,外源碘供应不足时,甲状腺中碘转运加强,使得甲状腺激素的合成和释放增加,以维持甲状腺激素含量的稳定,B正确;

C、若人体摄入碘过多,甲状腺合成甲状腺激素会增加,此时会通过负反馈调节抑制垂体合成和分泌促甲状腺激素,C错误;

D、甲状腺激素的分泌受促甲状腺激素的调节,存在分级调节和负反馈调节,D正确。

故选C。

16. 2022年5月15日中国糖尿病、肥胖和高血压从辩论到共识(CODHyAP)大会上,上海交大附院王卫庆团队分享了最新研究成果-口服胰岛素胶囊(ORMD-0801),该研究成果颠覆传统,突破诸多技术难关并进入II期临床应用,有望为某类型糖尿病患者带来福音。下列有关叙述错误的是( )

A. 人体几乎所有细胞都具有胰岛素基因,但其只在胰岛B细胞中表达

B. 胰岛素通常不能口服,是因为淀粉酶等多种消化酶能水解胰岛素

C. 口服胰岛素胶囊的优点是能克服注射胰岛素对患者产生的副作用

D. 该类型糖尿病患者患病主要原因是胰岛B细胞受损,胰岛素分泌不足

【答案】B

【解析】

【分析】1、细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态,结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。细胞分化的结果:使细胞的种类增多,功能趋于专门化。

2、胰岛素的作用是机体内唯一降低血糖的激素;胰高血糖素的作用是促进肝糖原的分解和非糖物质转化为葡萄糖,从而升高血糖。

【详解】A、人体细胞最初来自受精卵,除成熟红细胞外,细胞都具有胰岛素基因,但胰岛素基因只在胰岛B细胞中选择性表达,A正确;

B、胰岛素的化学本质是蛋白质,淀粉酶不能水解胰岛素,蛋白酶等消化酶能水解胰岛素,B错误;

C、注射胰岛素可能对患者造成血糖过低,可控性差等副作用,口服胰岛素胶囊的释放速度较慢,能有效降低注射胰岛素带来的副作用,C正确;

D、注射胰岛素或口服胰岛素胶囊能治疗该类型糖尿病,说明该类糖尿病患者的病因主要是胰岛B细胞受损,胰岛素分泌不足,D正确。

故选B。

17. 人体感染乙型肝炎病毒(HBV)后可发展为急性或慢性乙肝,急性乙肝患者可在数月内康复;而慢性乙肝患者几乎终身携带该病毒,严重时会危及生命。研究表明,急性乙肝患者体内存在大量活化的针对乙肝病毒表面抗原(HBsAg)的特异性T细胞,而慢性乙肝患者体内则难以检测到该种T细胞。进一步研究发现,HBV能利用单核样髓系抑制性细胞(mMDSCs)剔除胸腺中未发育成熟的针对HBsAg的特异性T细胞,从而建立针对病毒免疫耐受机制。下列相关叙述正确的是( )

A. 特异性T细胞能识别HBsAg依赖于细胞膜的流动性

B. 特异性T细胞在骨髓中进行增殖,在胸腺中分化和成熟

C. 急性肝炎患者体内的HBV能被抗体和细胞毒性T细胞直接清除

D. 与急性乙肝患者相比,慢性乙肝患者体内mMDSCs功能较强

【答案】D

【解析】

【分析】体液免疫和细胞免疫:在体液免疫中,免疫应答的效应产物为抗体。因为活化的B淋巴细胞分化为浆细胞,浆细胞分泌抗体,抗体主要存在于血清等体液中,故称体液免疫或B细胞介导的体液免疫应答;细胞免疫的效应产物为细胞毒性T细胞,故称细胞免疫或T细胞介导的细胞免疫应答。

【详解】A、特异性T细胞识别抗原依赖于细胞膜上的特异性受体,而不是细胞膜具有流动性,A错误;

B、特异性T细胞为高度分化的细胞,不具有增殖能力,B错误;

C、特异性T细胞为细胞毒性T细胞,细胞毒性T细胞和抗体都不能直接清除病毒,C错误;

D、根据题干信息可知,与急性乙肝患者相比,慢性乙肝患者体内mMISCs的功能较强,D正确。

故选D。

18. 用不同浓度的脱落酸(ABA)处理不同品种的拟南芥种子,置于MS培养基中培养,得到实验结果如表1和表2所示。下列相关叙述错误的是( )

表1不同ABA浓度下的不同品种拟南芥种子的萌发率

Ws Gpal-1 cGa wGa Abil-1 a/g

0μmol/L 100 100 100 100 100 100

0.25μmol/L 1.39 0 0.94 0 100.00 96.99

0.5μmol/L 0 0 0 0 90.20 97.89

表2不同ABA浓度下的不同品种拟南芥幼苗的子叶发生率

Ws Gpal-1 cGa wGa Abil-1 a/g

0μmol/L 100 100 100 100 100 100

0.25μmol/L 10.84 6.25 4.66 4.35 100 100

0.5μmol/L 1.75 0 1.03 0 100 100

A. 本实验的因变量是拟南芥种子萌发率和子叶发生率

B. 表1结果说明abil-1和a/g两个品种对ABA更敏感

C. 表2结果说明某些品种拟南芥随ABA浓度升高,子叶发生率下降

D. 用0.5μmol/L的ABA处理拟南芥,gpal-1和wGa受到的抑制作用最强

【答案】B

【解析】

【分析】分析题表,表1是不同ABA浓度下的不同品种拟南芥种子的萌发率,自变量是ABA的浓度和不同品种的拟南芥种子,因变量是种子的萌发率;表2是不同ABA浓度下的不同品种拟南芥幼苗的子叶发生率,自变量是ABA的浓度和不同品种的拟南芥种子,因变量是子叶的发生率。

【详解】A、根据表格可知,本实验的自变量是ABA的浓度和不同品种的拟南芥种子,因变量是拟南芥种子的萌发率和子叶发生率,A正确;

B、表1结果说明abil-1和a/g两个品种拟南芥对ABA不敏感(萌发率变化不大),几乎不受抑制,B错误;

C、由表2结果可知Ws、Gpal-1、cGa和wGa品种的拟南芥随ABA浓度升高,子叶发生率下降,C正确;

D、用0.5mol/L的ABA处理拟南芥,gpal-1和wGa种子萌发率、子叶发生率都为零,两者受到的抑制作用最强,D正确。

故选B。

19. 某生物兴趣小组探究了静置培养和振荡培养对培养液中酵母菌种群数量的影响,结果如图所示。下列相关叙述正确的是( )

A. 对酵母菌抽样检测计数时无需盖盖玻片

B. 第4天时该种群的死亡率最小,出生率最大

C. 两种培养方式下,均在培养的第2天种群增长速率最快

D. 据图可知振荡培养降低了酵母菌种群的环境容纳量

【答案】D

【解析】

【分析】酵母菌可以用液体培养基来培养,培养液中的酵母菌种群的增长情况与培养液中的成分、空间、pH、温度等因素有关,我们可以根据培养液中的酵母菌数量和时间为坐标轴做曲线,从而掌握酵母菌种群数量的变化情况。

【详解】A、该实验用血细胞计数板统计,需要盖盖玻片,A错误;

B、静置培养和振荡培养的第4天出生率均等于死亡率,B错误;

C、由图可知,两种培养条件下,种群增长速率最快的培养时间在0.5天左右,C错误;

D、根据曲线图可知,种群数量的最高点在振荡后降低了,D正确。

故选D。

20. “治沙女王一殷玉珍”从1985年开始种树,几十年如一日,硬是让昔日的7万多亩黄沙变成了“绿色王国”,在这个“绿色王国”中还生活着多种动物。下列相关叙述错误的是( )

A. 植物的垂直结构决定了动物在垂直方向上的分层

B. 该“绿色王国”群落区别于其他群落的依据是其种群的数量

C. 黄沙变“绿色王国”演替类型与弃耕农田的演替类型相同

D. 殷玉珍将沙漠变绿洲说明人类可改变群落演替的速度和方向

【答案】B

【解析】

【分析】1、生物群落的结构是由群落中的各个种群在进化过程中通过相互作用形成的,主要包括垂直结构和水平结构。垂直结构指群落在垂直方向上的分层现象,水平结构指群落中的各个种群在水平状态下的格局或片状分布。2、群落演替指在生物群落发展变化的过程中,一个群落代替另一个群落的演变现象。3、初生演替:指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。4、次生演替:当某个群落受到洪水、火灾或人类活动等因素干扰,该群落中的植被受严重破坏所形成的裸地,称为次生裸地,在次生裸地上开始的生物演替,称为次生演替。

【详解】A、植物为动物提供了多种多样的食物和栖息空间,故动物在垂直方向上的分层由植物的空间结构决定,A正确;

B、该“绿色王国”群落区别其他群落的重要依据是其群落的物种组成,B错误;

C、黄沙变“绿色王国”的演替类型为次生演替,弃耕农田上的演替类型也属于次生演替,C正确;

D、殷玉珍将沙漠变绿洲说明人类可改变群落演替的速度和方向,D正确。

故选B。

二、非选择题:本题共5小题,共60分。

21. 玉米和小麦是我国北方种植的主要粮食作物。小麦属于C3植物,通过卡尔文循环完成碳的固定和还原;玉米是C4植物,与小麦相比,碳的固定多了C4途径,其光合作用过程如不同类型的细胞:靠近维管束的内层细胞称为鞘细胞,围绕着鞘细胞的外层细胞是叶肉细胞。叶肉细胞中的叶绿体具有发达的基粒构造,而维管束鞘细胞的叶绿体中却只有很少的基粒,进行光合作用终产物的合成。回答下列问题:

(1)在光照条件下,小麦叶肉细胞能发生图中的____过程,而图中玉米叶肉细胞能发生____过程。

(2)光照条件下与小麦相比,玉米叶片中固定两次CO2,固定CO2的场所是_______,该过程具有的特点是_______(答两点)。

(3)已知PEP羧化酶与CO2的亲和力比Rubisco酶高60多倍。在夏季高温干旱季节,小麦和玉米相比,_______植株生长占优势,理由是_______。

(4)兴趣小组的同学为验证玉米比小麦在低浓度CO2环境中生长得更好,设计了相关实验,可利用材料:玉米幼苗、小麦幼苗,密封玻璃罩等。写出实验思路及预期实验结果_______。

【答案】(1) ①. 甲、乙 ②. 甲、乙、丙

(2) ①. 叶绿体基质 ②. 需PEP羧化酶参与,需要消耗ATP、有C4化合物出现

(3) ①. 玉米 ②. 高温干旱会使玉米和小麦大量蒸发失水而出现气孔关闭,使CO2供应受阻,玉米叶肉细胞中PEP羧化酶可固定低浓度的CO2,转移到维管束鞘细胞的叶绿体中,使光合作用继续进行;而小麦叶绿体中Rubisco酶不能利用低浓度的CO2,导致光合作用下降

(4)实验思路:选取若干等量的玉米和小麦幼苗分别放入含相同低浓度CO2的密闭玻璃罩内,适宜条件下光照12小时,黑暗12小时,一段时间后观察玉米幼苗和小麦幼苗的存活情况

预期实验结果:小麦幼苗先于玉米幼苗死亡

【解析】

【分析】1、分析题图:C4植物,叶肉细胞中对CO2高亲和力的PEP羟化酶酶催化CO2固定产生四碳化合物,然后运输到维管束鞘细胞中分解,释放出CO2用于卡尔文循环,这使得C4植物能利用环境中较低CO2进行光合作用,大大提高了光合作用效率。

2、光合作用的过程:①光反应阶段(场所是叶绿体的类囊体薄膜):水的光解产生NADPH与O2,以及ATP的形成;②暗反应阶段(场所是叶绿体的基质):CO2被C5固定形成C3,C3在光反应提供的ATP和NADPH的作用下还原生成糖类等有机物。

【小问1详解】

小麦是C3植物,在光照条件下,小麦叶肉细胞进行光合作用能发生图中的光反应阶段(甲)、暗反应阶段(乙)过程;玉米是C4植物,在光照条件下叶肉细胞进行光合作用能发生图中的光反应阶段(甲)、暗反应阶段(乙)、C4途径(丙)过程。

【小问2详解】

玉米叶片中固定两次CO2,有C3途径和C4途径,都属于暗反应阶段,场所都是叶绿体的基质,该过程具有的特点是需PEP羧化酶参与,需要消耗ATP、有C4化合物出现。

【小问3详解】

玉米是C4植物,PEP酶对CO2的亲和力远大于Rubisco酶,夏季晴朗的白天中午,高温干旱会使玉米和小麦大量蒸发失水而出现气孔关闭,使CO2供应受阻,玉米叶肉细胞中PEP羧化酶可固定低浓度的CO2,转移到维管束鞘细胞的叶绿体中,使光合作用继续进行;而小麦叶绿体中Rubisco酶不能利用低浓度的CO2,导致光合作用下降。

【小问4详解】

玉米是C4植物,经C4途径将CO2固定产生四碳化合物,然后运输到维管束鞘细胞中分解,释放出CO2用于卡尔文循环,相同时间内玉米比小麦能固定更多的CO2,故玉米比小麦在低浓度CO2环境中生长得更好。

实验思路:选取若干等量的玉米和小麦幼苗分别放入含相同低浓度CO2的密闭玻璃罩内,适宜条件下光照12小时,黑暗12小时,一段时间后观察玉米幼苗和小麦幼苗的存活情况。

预期实验结果:小麦幼苗先于玉米幼苗死亡。

【点睛】本题以图文结合为情境,考查了学生对C4植物(如玉米)与C3植物(如小麦)的光合作用过程等相关知识的识记和理解能力,以及获取信息与识图分析能力。

22. 自新冠肺炎疫情暴发以来,新冠病毒已出现阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔、奥密克戎等变异毒株,疫情防控任务依然艰巨。如图为新冠病毒侵入人体细胞后其遗传信息传递的示意图。回答下列问题:

(1)过程①和②所需的酶是_______。用中心法则图解表示新冠病毒遗传信息_______。

(2)图中核糖体在mRNA上移动的方向是_______(用图中字母和箭头表示);一条mRNA上可同时结合多个核糖体,意义是_______。

(3)某人感染新冠病毒并痊愈后,在短时间内再次接触该病毒时,会不会可能再次感染该病,并说明原因_______。

(4)为准确检测出新冠病毒,研究人员研发了病毒核酸检测试剂盒,其检测技术为分子杂交技术,该检测技术的原理遵循了_______原则,为快速初步确定人是否感染新冠病毒,2022年3月中旬新冠病毒抗原检测试剂盒正式上市,检测试剂盒运用的原理是_______。

【答案】(1) ①. RNA复制酶 ②.

(2) ①. b→a ②. 可在较短时间内合成大量的多肽链,提高合成蛋白质的速率

(3)会,RNA为单链结构,不稳定,易发生基因突变(或变异率高)

(4) ①. 碱基互补配对 ②. 抗原与抗体特异性结合

【解析】

【分析】新冠病毒的遗传物质为RNA,图中遗传信息的传递包括蛋白质的合成和RNA的复制,①和②所示的过程为RNA的复制,据此答题。

【小问1详解】

过程①和②为RNA的复制过程,所需的酶为RNA复制酶。新冠病毒的遗传物质为+RNA,图中遗传信息的传递包括蛋白质的翻译和RNA的复制,图解如下:。

【小问2详解】

翻译方向为肽链短的向肽链长的方向,因此图中核糖体在mRNA上移动的方向是b→a。一条mRNA上结合多个核糖体,在短时间内能合成大量的多肽链,提高翻译的效率。

【小问3详解】

新冠病毒为NA病毒,RNA单链结构,不稳定,已发生变异,则之前产生的抗体和记忆记忆细胞不再起作用,因此短时间内,再次接触病毒极有可能再次感染。

【小问4详解】

利用分子杂交技术检测病毒的核酸,依据的原理是碱基互补配对原则。新冠病毒抗原检测试剂盒检测病毒,依据的原理是抗原抗体特异性结合,检测试剂盒中含有特异性的抗体。

23. 高等动物机体完善而高效的调节机制是应对复杂生活环境、实现内环境稳态的重要保障,其中神经调节在维持内环境稳态中占主导地位。回答下列问题:

(1)手被火烧时产生缩手反射,缩手反射的神经中枢是_______,手被火烧引起的疼痛不属于反射活动,原因是_______。

(2)手被火烧引起的缩手反射过程中,神经纤维某一部位受到刺激,因___产生动作电位面兴奋,兴奋前后,膜内外两侧电位差会发生变化,请在图中绘制膜内外两侧电位差的变化趋势曲线____。

(3)排尿反射是通过膀胱逼尿肌收缩排出尿液,术后尿潴留是指手术后膀胱内充满尿液,不能自行排出尿液的现象:①排尿反射的效应器是指_______。

②排尿反射过程中兴奋只能单向传递的原因是_______。正常机体反射活动中产生的化学信号物质发挥作用后会被立即清除,意义是_______。

【答案】(1) ①. 脊髓 ②. 没有经过完整的反射弧

(2) ①. 膜外Na+内流 ②.

(3) ①. 传出神经末梢及其支配的逼尿肌 ②. 神经递质只能由突触前膜释放 ③. 经突触间隙作用于突触后膜提高神经调节的准确性(维持内环境的稳态)

【解析】

【分析】神经纤维受到刺激产生兴奋时,神经纤维膜对钠离子通透性增加,Na+内流,使得刺激点处膜两侧的电位表现为内正外负,该部位与相邻部位产生电位差而发生电荷移动,形成局部电流。兴奋的传导方向和膜内侧的电流传导方向一致。兴奋在神经纤维上的传导是双向的,在神经元之间的传递是单向的。兴奋在神经纤维上的传导形式是神经冲动即电信号,在神经元之间的传递是神经递质即化学信号。

【小问1详解】

缩手反射属于非条件反射,神经中枢位于脊髓,手被火烧引起的疼痛,只是产生感觉,没有完整的反射弧,因此不属于反射活动。

【小问2详解】

产生兴奋的机理是细胞膜对Na+的通透性增强,Na+内流引起。Na+内流会导致膜内电位升高,甚至高于膜外,一段时间后,K+外流,逐渐恢复为静息电位,兴奋前后,膜电位差的变化如图所示: 。

【小问3详解】

反射弧中传出神经末梢及其所支配的肌肉或腺体为效应器,排尿反射中,效应器是指传出神经末梢及其支配的逼尿肌。排尿反射中存在突触,神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此反射弧中兴奋的传递方向是单向的。反射活动中,神经递质起作用后就会被灭活,这样能提高神经调节的准确性。

24. 某研究人员对某荒漠绿洲过渡带的沙拐枣种群进行了调查,分析了沙拐枣种群的年龄结构特征与受干扰情况,及其种群动态与外在干扰之间的相互关系。回答下列问题:

(1)沙拐枣种群最基本的数量特征是_______,调查沙拐枣种群数量常采用样方法,该方法要求随机取样,目的是_______。

(2)分析沙拐枣种群年龄结构的目的是_______。调查发现,沙拐枣具备数量相对丰富的幼龄个体,但幼龄个体很难进入种群的更替层,即种群幼龄植株很难向中龄和成龄阶段转化,这在一定程度上限制了沙拐枣种群的自然更新,从种间关系及外在干扰的角度,分析形成该种群更新和发展瓶颈的原因是_______。

(3)荒漠绿洲过渡带在水平方向上,不同地段往往分布着不同的种群,同一地段上种群密度也有差别,它们常呈镶嵌分布,原因是_______。

【答案】(1) ①. 种群密度确保所选择的样方具有代表性 ②. 不受主观因素的影响,使通过样方统计的结果(估算值)能更接近真实的情况

(2) ①. 预测未来沙拐枣种群数量的变化趋势 ②. 幼龄个体种间竞争能力较弱,在其生长过程中最易受到动物采食和不利气候因素的影响

(3)不同地段的地形变化,土壤湿度和盐碱度及光照强度不同,生物自身生长特点不同以及人与动物的影响等

【解析】

【分析】种群数量特征中最基本的数量特征是种群密度,出生率、死亡率、迁出率、迁入率可直接决定种群密度,年龄结构可预测种群密度,性别比例可间接影响种群密度。

调查种群密度时,若调查对象活动能力弱、活动范围小,则采用样方法,若调查对象活动能力强、活动范围广,则采用标志重捕法。

【小问1详解】

种群最基本的数量特征是种群密度,调查植物或活动能力弱、活动范围小的动物种群密度时通常采用样方法,样方法讲究随机取样,随机取样可避免受主观因素的影响,使通过样方统计的结果(估算值)能更接近真实的情况。

【小问2详解】

可通过年龄结构预测种群密度的变化,所以分析沙拐枣种群年龄结构的目的是预测未来沙拐枣种群数量的变化趋势。种群中幼年个体相对丰富,但幼龄个体种间竞争能力较弱,在其生长过程中最易受到动物采食和不利气候因素的影响,导致种群幼龄植株很难向中龄和成龄阶段转化。

【小问3详解】

不同地段的地形变化,土壤湿度和盐碱度及光照强度不同,生物自身生长特点不同以及人与动物的影响等导致种群的分布不同,从而形成镶嵌分布,即群落的水平分布。

25. 基因的遗传可分为常染色体遗传、伴X染色体遗传、伴Y染色体遗传和X与Y染色体同源区段遗传。一个世代连续培养的野生型红眼果蝇种群中偶尔出现几只紫眼突变体雌、雄果蝇,为探究眼色基因的位置进行了如下实验。回答下列问题:

杂交实验 P F1 F1相互交配获得F2

① 紫眼雌果蝇×野生型雄果蝇 均为红眼 红眼:紫眼=3:1

② 紫眼雄果蝇×野生型雌果蝇 均为红眼 红眼:紫眼=3:1

(1)根据上述实验结果可确定果蝇眼色的遗传_______(填“可能”或“不可能”)是伴Y染色体遗传。根据上述杂交实验_______的结果还可以确定果蝇眼色的遗传不是伴X染色体遗传。

(2)研究人员提出了控制果蝇眼色的基因位于X与Y染色体同源区段的假设(假设1)。关于果蝇眼色基因的位置还可提出一种假设(假设2)是_______。

(3)若实验①F2中紫眼果蝇的性别是______性,实验②F2中紫眼果蝇的性别是______性,则支持上述假设1

(4)若已经确定假设1结论成立,则让实验①F1中雌果蝇与实验②F2中雄果蝇随机交配,所得子代的表型及比例是_______,子代红眼果蝇中纯合子所占比例为_______。

【答案】(1) ①. 不可能 ②. ①

(2)控制果蝇眼色的基因位于常染色体上

(3) ①. 雌 ②. 雄

(4) ①. 红眼雌果蝇:紫眼雌果蝇:红眼雄果蝇:紫眼雄果蝇=3:1:2:2 ②. 1/5

【解析】

【分析】性染色体上的基因的遗传总是与性别相关联,称为伴性遗传;果蝇的性别决定方式是XY型,即雌果蝇为XX,雄果蝇为XY,实验①②中F1代均表现为红眼,说明红眼对紫眼为显性。

【小问1详解】

若控制眼色的基因仅位于Y染色体体(伴Y遗传),则实验①的F1和F2中所有雄果蝇均应与亲代雄蝇的表型相同,即均表现为红眼;实验②的F1和F2中所有雄性果蝇的眼色均应与亲代雄蝇相同,表现为紫眼,而实际杂交结果与之不符,故不可能位于Y染色体。

由杂交实验①②的表型及比例可知,红眼对紫眼为显性,若该性状为伴X遗传,假设控制眼色的基因是B/b,则实验①为XbXb×XBY→F1:XBXb、XbY→F2:XBXb、XbXb、XBY、XbY,即F1应为红眼:紫眼=1:1,F2也应为红眼:紫眼=1:1,与实际结果不符,故不可能为伴X遗传。

【小问2详解】

根据题意,该性状不可能位于Y染色体及仅位于X染色体,故控制果蝇眼色的基因还可能位于XY的同源区段(假设1)或是常染色体(假设2)。

【小问3详解】

若假设1成立,则:实验①为:XbXb×XBYB→F1:XBXb、XbYB→F2:XBXb、XbXb、XBYB、XbYB,即F2紫眼性别为雌性;

实验②为:XbYb×XBXB→F1:XBXb、XBYb→F2:XBXB、XBXb、XBYb、XbYb,即F2紫眼性别为雄性。

【小问4详解】

根据第(3)问分析可知,若假设1成立,将实验①F1的雌果蝇(XBXb)与实验②F2的雄果蝇(XBYb:XbYb=1:1)随机交配,雌果蝇产生的卵细胞的基因型及比例为XB:Xb=1:1,雄果蝇产生的精子的基因型及比例为XB:Yb:Xb=1:2:1,精子和卵细胞随机结合,所得子代的红眼雌果蝇(XBX_):紫眼雌果蝇(XbXb):红眼雄果蝇(XBYb):紫眼雄果蝇(XbYb)=1/2×1/4+1/2×1/4+1/2×1/4:1/2×1/4:1/2×1/2:1/2×1/2=3:1:2:2。子代红眼果蝇(XBX_、XBYb)的概率为:1/2+1/2×1/4=5/8,纯合子红眼果蝇(XBXB)的概率是1/2×1/4=1/8,故子代红眼果蝇中纯合子所占比例为1/5。

同课章节目录