人教版(2019) 美术鉴赏(2019) 高中美术 第3课 象外之境——中国传统山水画 课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版(2019) 美术鉴赏(2019) 高中美术 第3课 象外之境——中国传统山水画 课件(共23张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 52.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2023-02-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

第三课 象外之境

——中国传统山水画

深圳市横岗高级中学 肖阳

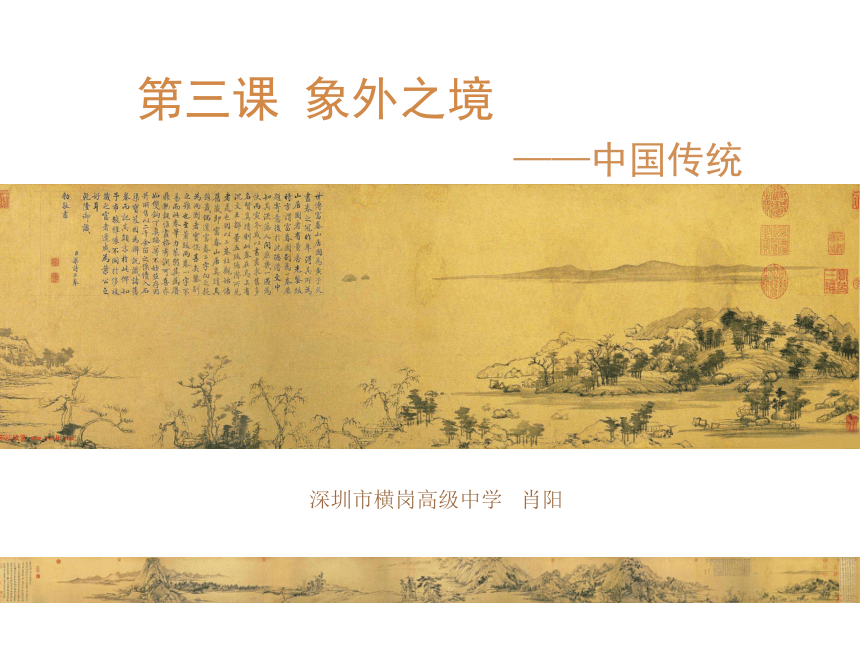

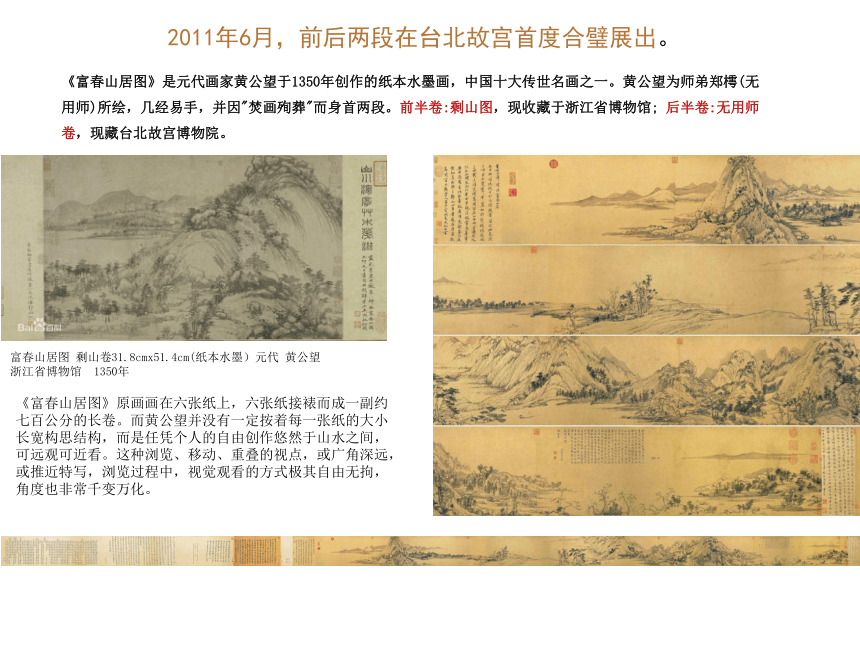

《富春山居图》是元代画家黄公望于1350年创作的纸本水墨画,中国十大传世名画之一。黄公望为师弟郑樗(无用师)所绘,几经易手,并因"焚画殉葬"而身首两段。前半卷:剩山图,现收藏于浙江省博物馆; 后半卷:无用师卷,现藏台北故宫博物院。

富春山居图 剩山卷31.8cmx51.4cm(纸本水墨)元代 黄公望

浙江省博物馆 1350年

《富春山居图》原画画在六张纸上,六张纸接裱而成一副约七百公分的长卷。而黄公望并没有一定按着每一张纸的大小长宽构思结构,而是任凭个人的自由创作悠然于山水之间,可远观可近看。这种浏览、移动、重叠的视点,或广角深远,或推近特写,浏览过程中,视觉观看的方式极其自由无拘,角度也非常千变万化。

2011年6月,前后两段在台北故宫首度合璧展出。

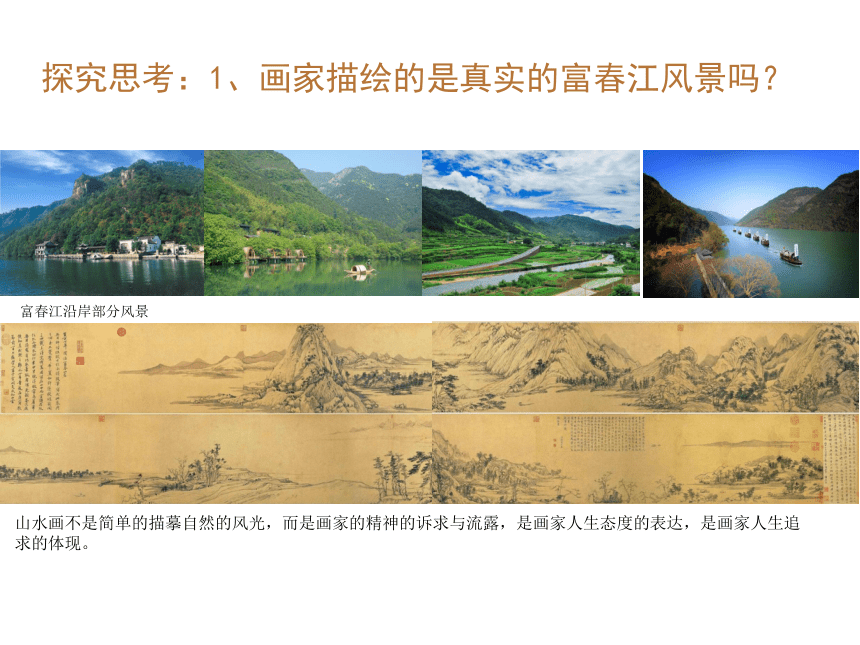

富春江沿岸部分风景

探究思考:1、画家描绘的是真实的富春江风景吗?

山水画不是简单的描摹自然的风光,而是画家的精神的诉求与流露,是画家人生态度的表达,是画家人生追求的体现。

《富春山居图》 纸本水墨 元代 黄公望

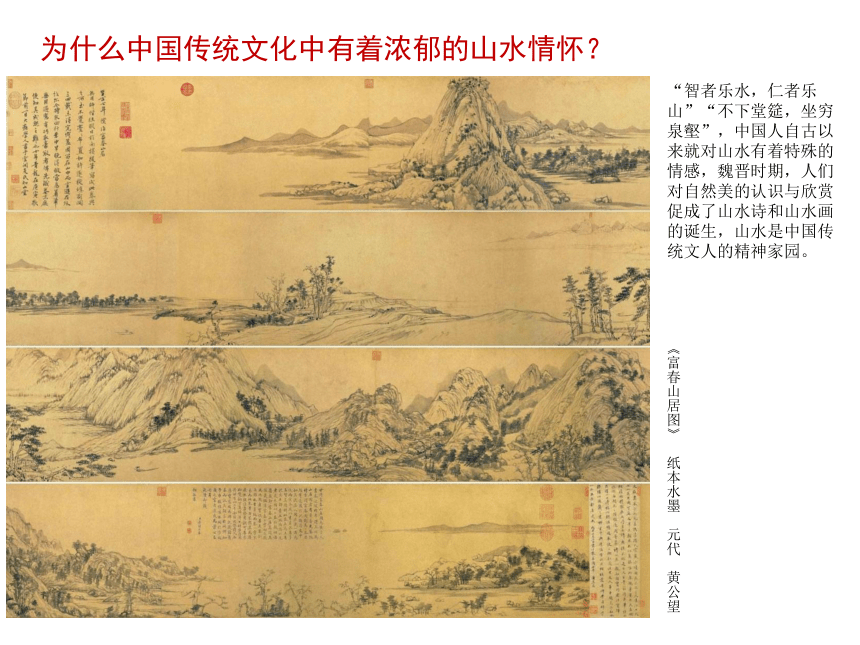

为什么中国传统文化中有着浓郁的山水情怀?

“智者乐水,仁者乐山”“不下堂筵,坐穷泉壑”,中国人自古以来就对山水有着特殊的情感,魏晋时期,人们对自然美的认识与欣赏促成了山水诗和山水画的诞生,山水是中国传统文人的精神家园。

《富春山居图》 纸本水墨 元代 黄公望

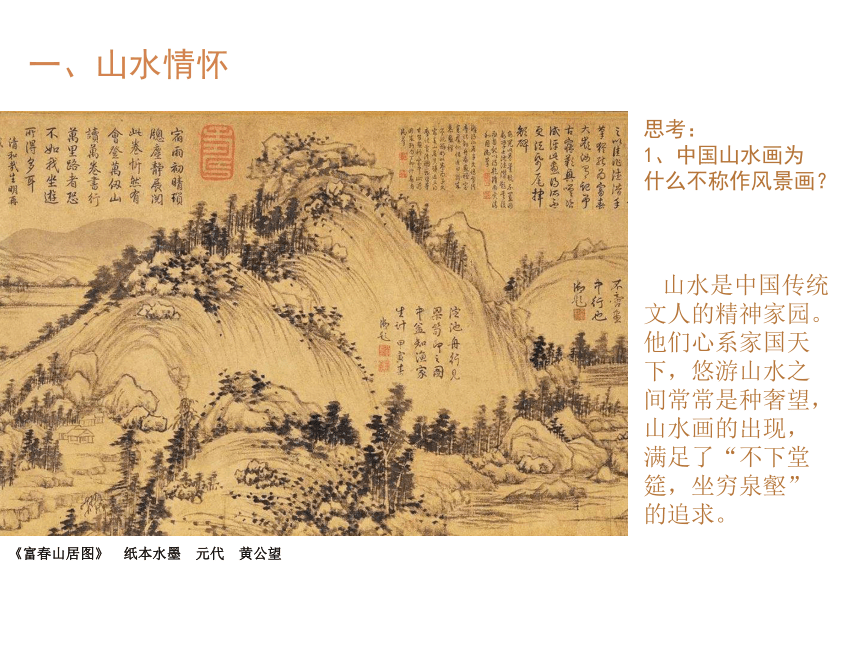

思考:

1、中国山水画为什么不称作风景画?

一、山水情怀

山水是中国传统文人的精神家园。他们心系家国天下,悠游山水之间常常是种奢望,山水画的出现,满足了“不下堂筵,坐穷泉壑”的追求。

《富春山居图》 纸本水墨 元代 黄公望

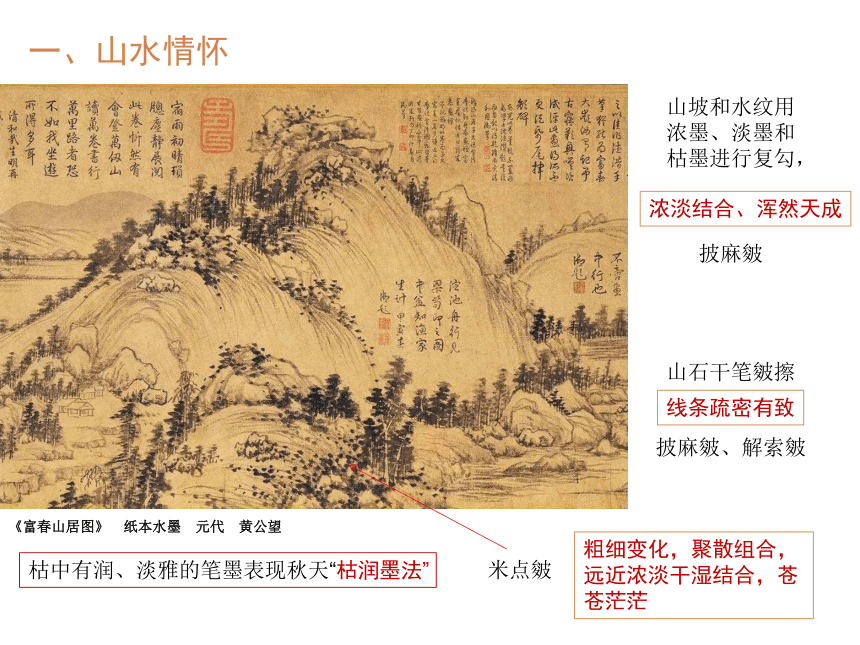

一、山水情怀

枯中有润、淡雅的笔墨表现秋天“枯润墨法”

米点皴

山坡和水纹用浓墨、淡墨和枯墨进行复勾,

浓淡结合、浑然天成

山石干笔皴擦

线条疏密有致

粗细变化,聚散组合,远近浓淡干湿结合,苍苍茫茫

披麻皴

披麻皴、解索皴

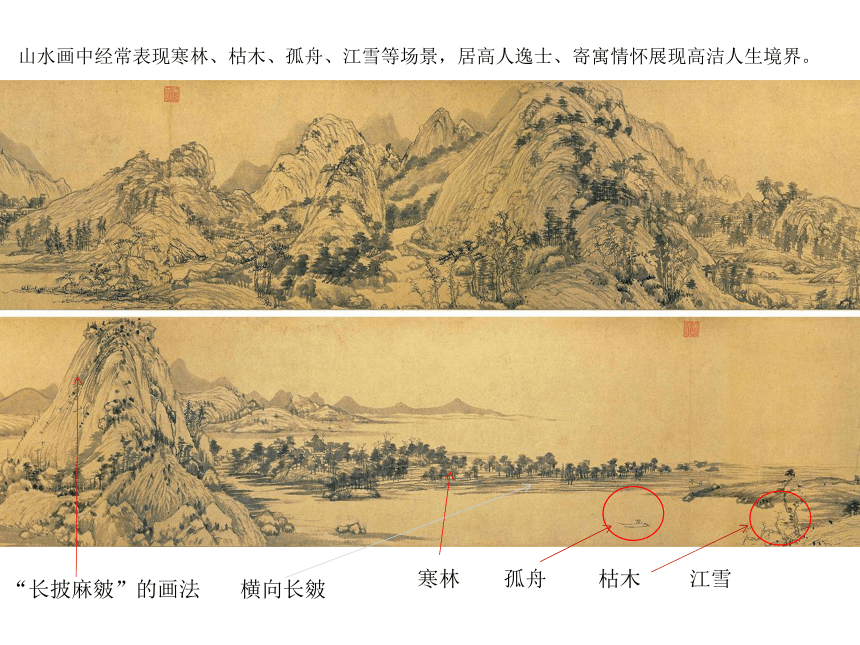

寒林

枯木

孤舟

江雪

山水画中经常表现寒林、枯木、孤舟、江雪等场景,居高人逸士、寄寓情怀展现高洁人生境界。

“长披麻皴”的画法

横向长皴

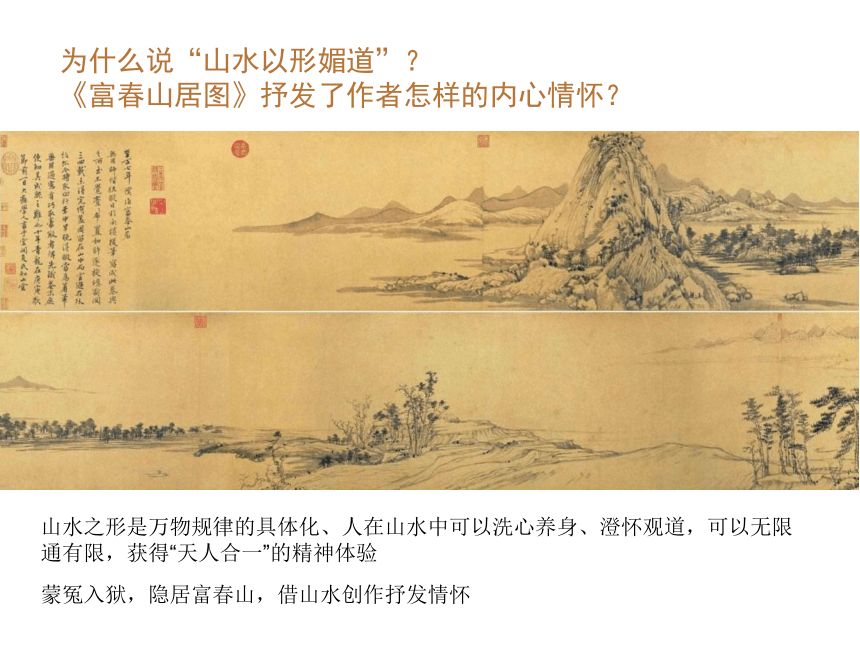

为什么说“山水以形媚道”?

《富春山居图》抒发了作者怎样的内心情怀?

山水之形是万物规律的具体化、人在山水中可以洗心养身、澄怀观道,可以无限通有限,获得“天人合一”的精神体验

蒙冤入狱,隐居富春山,借山水创作抒发情怀

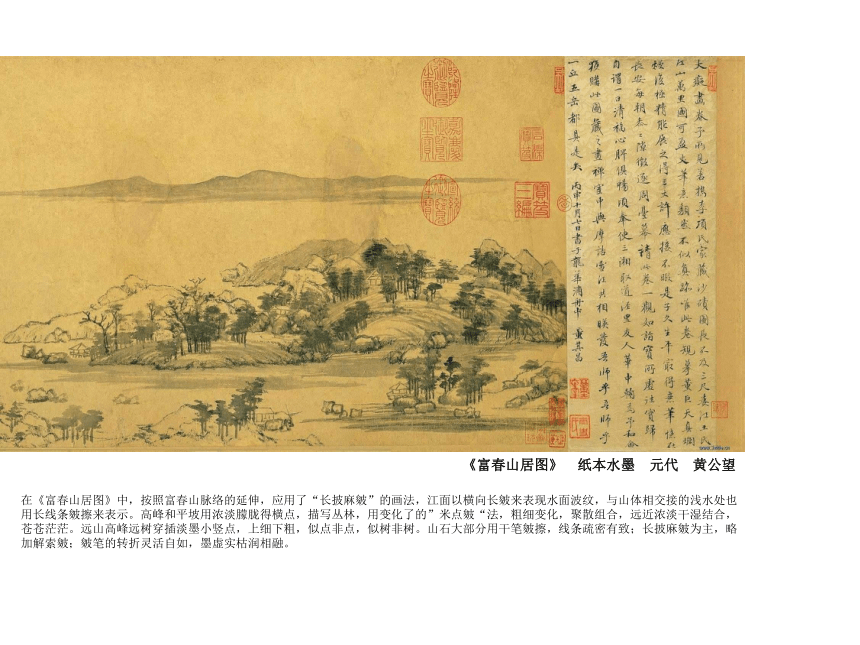

《富春山居图》 纸本水墨 元代 黄公望

在《富春山居图》中,按照富春山脉络的延伸,应用了“长披麻皴”的画法,江面以横向长皴来表现水面波纹,与山体相交接的浅水处也用长线条皴擦来表示。高峰和平坡用浓淡朦胧得横点,描写丛林,用变化了的”米点皴“法,粗细变化,聚散组合,远近浓淡干湿结合,苍苍茫茫。远山高峰远树穿插淡墨小竖点,上细下粗,似点非点,似树非树。山石大部分用干笔皴擦,线条疏密有致;长披麻皴为主,略加解索皴;皴笔的转折灵活自如,墨虚实枯润相融。

二、妙夺造化

1、什么是“外师造化”?

2、什么是“中得心源”

3、为什么说画中的山水不同于真山真水?

《青卞隐居图》 元 王蒙

山水画的创作源于自然,画家只有饱游饫看才能从外在的自然山水中汲取创作素材,在头脑中提炼概括,神领意会,令“一山而兼数十百山之意态”。

《搜尽奇峰打草稿图卷》 局部 清 石涛 纸本设色

《搜尽奇峰打草稿图卷》 局部 清 石涛 纸本设色

《搜尽奇峰打草稿图卷》 清 石涛 纸本设色

对比:

这两幅作品营造的意境有何不同?留白方式有何不同?

雄伟壮阔

气势磅礴

清远萧疏

三、因心造境

溪山行旅图 北宋 范宽 绢本水墨

六君子图 元代 倪瓒 纸本水墨

马远 踏歌图 绢本设色 南宋

大斧劈皴

方硬刚健陡峭山石

构图上突破了北宋以来的全景式山水画构图,对景色进行大胆剪裁

马远 踏歌图 绢本设色 南宋 局部

千里江山图 北宋 王希孟 绢本设色 51.5cm x 1191.5cm 故宫博物院

千里江山图 局部 北宋 王希孟 绢本设色 51.5cm x 1191.5cm 故宫博物院

千里江山图 局部 北宋 王希孟 绢本设色 51.5cm x 1191.5cm 故宫博物院

千里江山图 局部 北宋 王希孟 绢本设色 51.5cm x 1191.5cm 故宫博物院

千里江山图 局部 北宋 王希孟 绢本设色 51.5cm x 1191.5cm 故宫博物院

完

谢谢

第三课 象外之境

——中国传统山水画

深圳市横岗高级中学 肖阳

《富春山居图》是元代画家黄公望于1350年创作的纸本水墨画,中国十大传世名画之一。黄公望为师弟郑樗(无用师)所绘,几经易手,并因"焚画殉葬"而身首两段。前半卷:剩山图,现收藏于浙江省博物馆; 后半卷:无用师卷,现藏台北故宫博物院。

富春山居图 剩山卷31.8cmx51.4cm(纸本水墨)元代 黄公望

浙江省博物馆 1350年

《富春山居图》原画画在六张纸上,六张纸接裱而成一副约七百公分的长卷。而黄公望并没有一定按着每一张纸的大小长宽构思结构,而是任凭个人的自由创作悠然于山水之间,可远观可近看。这种浏览、移动、重叠的视点,或广角深远,或推近特写,浏览过程中,视觉观看的方式极其自由无拘,角度也非常千变万化。

2011年6月,前后两段在台北故宫首度合璧展出。

富春江沿岸部分风景

探究思考:1、画家描绘的是真实的富春江风景吗?

山水画不是简单的描摹自然的风光,而是画家的精神的诉求与流露,是画家人生态度的表达,是画家人生追求的体现。

《富春山居图》 纸本水墨 元代 黄公望

为什么中国传统文化中有着浓郁的山水情怀?

“智者乐水,仁者乐山”“不下堂筵,坐穷泉壑”,中国人自古以来就对山水有着特殊的情感,魏晋时期,人们对自然美的认识与欣赏促成了山水诗和山水画的诞生,山水是中国传统文人的精神家园。

《富春山居图》 纸本水墨 元代 黄公望

思考:

1、中国山水画为什么不称作风景画?

一、山水情怀

山水是中国传统文人的精神家园。他们心系家国天下,悠游山水之间常常是种奢望,山水画的出现,满足了“不下堂筵,坐穷泉壑”的追求。

《富春山居图》 纸本水墨 元代 黄公望

一、山水情怀

枯中有润、淡雅的笔墨表现秋天“枯润墨法”

米点皴

山坡和水纹用浓墨、淡墨和枯墨进行复勾,

浓淡结合、浑然天成

山石干笔皴擦

线条疏密有致

粗细变化,聚散组合,远近浓淡干湿结合,苍苍茫茫

披麻皴

披麻皴、解索皴

寒林

枯木

孤舟

江雪

山水画中经常表现寒林、枯木、孤舟、江雪等场景,居高人逸士、寄寓情怀展现高洁人生境界。

“长披麻皴”的画法

横向长皴

为什么说“山水以形媚道”?

《富春山居图》抒发了作者怎样的内心情怀?

山水之形是万物规律的具体化、人在山水中可以洗心养身、澄怀观道,可以无限通有限,获得“天人合一”的精神体验

蒙冤入狱,隐居富春山,借山水创作抒发情怀

《富春山居图》 纸本水墨 元代 黄公望

在《富春山居图》中,按照富春山脉络的延伸,应用了“长披麻皴”的画法,江面以横向长皴来表现水面波纹,与山体相交接的浅水处也用长线条皴擦来表示。高峰和平坡用浓淡朦胧得横点,描写丛林,用变化了的”米点皴“法,粗细变化,聚散组合,远近浓淡干湿结合,苍苍茫茫。远山高峰远树穿插淡墨小竖点,上细下粗,似点非点,似树非树。山石大部分用干笔皴擦,线条疏密有致;长披麻皴为主,略加解索皴;皴笔的转折灵活自如,墨虚实枯润相融。

二、妙夺造化

1、什么是“外师造化”?

2、什么是“中得心源”

3、为什么说画中的山水不同于真山真水?

《青卞隐居图》 元 王蒙

山水画的创作源于自然,画家只有饱游饫看才能从外在的自然山水中汲取创作素材,在头脑中提炼概括,神领意会,令“一山而兼数十百山之意态”。

《搜尽奇峰打草稿图卷》 局部 清 石涛 纸本设色

《搜尽奇峰打草稿图卷》 局部 清 石涛 纸本设色

《搜尽奇峰打草稿图卷》 清 石涛 纸本设色

对比:

这两幅作品营造的意境有何不同?留白方式有何不同?

雄伟壮阔

气势磅礴

清远萧疏

三、因心造境

溪山行旅图 北宋 范宽 绢本水墨

六君子图 元代 倪瓒 纸本水墨

马远 踏歌图 绢本设色 南宋

大斧劈皴

方硬刚健陡峭山石

构图上突破了北宋以来的全景式山水画构图,对景色进行大胆剪裁

马远 踏歌图 绢本设色 南宋 局部

千里江山图 北宋 王希孟 绢本设色 51.5cm x 1191.5cm 故宫博物院

千里江山图 局部 北宋 王希孟 绢本设色 51.5cm x 1191.5cm 故宫博物院

千里江山图 局部 北宋 王希孟 绢本设色 51.5cm x 1191.5cm 故宫博物院

千里江山图 局部 北宋 王希孟 绢本设色 51.5cm x 1191.5cm 故宫博物院

千里江山图 局部 北宋 王希孟 绢本设色 51.5cm x 1191.5cm 故宫博物院

完

谢谢

同课章节目录

- 第一单元 鉴赏基础

- 第1课 美术作品的创作

- 第2课 如何鉴赏美术作品

- 第二单元 中国美术鉴赏

- 第3课 象外之境——中国传统山水画

- 第4课 画外之意——中国传统花鸟画、 人物画

- 第5课 书为心画——中国书法

- 第6课 凝神造像——中国传统雕塑

- 第7课 华夏意匠——中国传统建筑与园林艺术

- 第8课 天工开物——中国传统工艺美术

- 第9课 美在民间——中国民间美术

- 第10课 传承与创新——中国近现代美术

- 第三单元 外国美术鉴赏

- 第11课 美术的曙光——史前与早期文明的美术

- 第12课 理想与典范——古希腊与古罗马美术

- 第13课 宗教的象征——欧洲中世纪美术

- 第14课 人性的崛起——文艺复兴美术

- 第15课 权力与理性——17、18世纪西方美术

- 第16课 变革与突破——19世纪西方美术

- 第17课 实验与多元——20世纪以来的西方美术

- 第18课 多彩的文明——亚非拉美术