第12课 苏联和东欧社会主义国家的改革

图片预览

文档简介

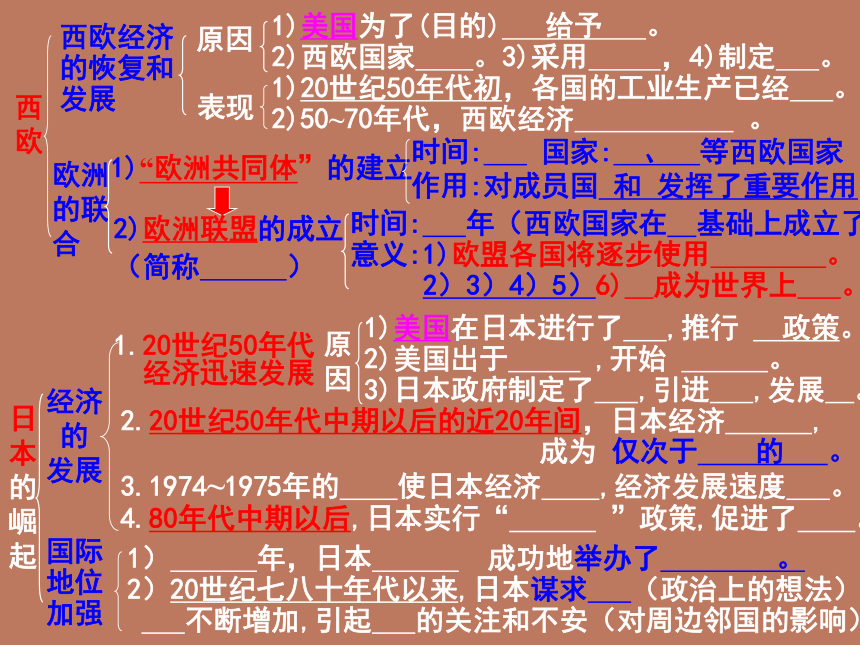

课件56张PPT。西欧经济的恢复和发展1)美国为了(目的) 给予 。

2)西欧国家 。3)采用 ,4)制定 。

1)20世纪50年代初,各国的工业生产已经 。

2)50~70年代,西欧经济 。 欧洲的联合时间: 国家: 、 等西欧国家

作用:对成员国 和 发挥了重要作用时间: 年(西欧国家在 基础上成立了

意义:1)欧盟各国将逐步使用 。

2)3)4)5)6) 成为世界上 。日本的崛起1)“欧洲共同体”的建立2)欧洲联盟的成立

(简称 ) 西欧经济

的

发展1.20世纪50年代

经济迅速发展 原因表现1)美国在日本进行了 ,推行 政策。

2)美国出于 ,开始 。

3)日本政府制定了 ,引进 ,发展 。原因2.20世纪50年代中期以后的近20年间,日本经济 ,

成为 仅次于 的 。

3.1974~1975年的 使日本经济 ,经济发展速度 。

4.80年代中期以后,日本实行“ ”政策,促进了 。 国际

地位

加强1) 年,日本 成功地举办了 。

2)20世纪七八十年代以来,日本谋求 (政治上的想法)

不断增加,引起 的关注和不安(对周边邻国的影响) 1、西欧经济的恢复和发展的原因

2、西欧经济的恢复和发展的表现

3、欧盟建立的时间、前身、地位、作用

4、日本经济迅发展的原因

5、战后日本经济发展概况

6、西欧、日本经济发展的共同原因,

哪些经验值得中国借鉴。

课前检测 “一战”后,社会主义运动由理论变为现实。

1922年苏联成立以后,社会主义建设取得了重大成就,到1937年“二五”计划完成,苏联工业生产总值跃居世界第二。在社会主义建设过程中,形成了高度集中的经济政治体制,这种体制存在着严重的弊端。

许多东欧国家效仿苏联走上社会主义道路,并且也建立起高度集中的政治经济体制。随着这种高度集中的政治经济体制的弊端日趋严重,它已成为社会发展的障碍。

二十世纪40—50年代,在主要资本主义国家经济迅速恢复发展的同时,苏联和东欧社会主义国家也进行了一系列改革。一、赫鲁晓夫改革 第12课

苏联和东欧社会主义国家的改革二、匈牙利改革三、戈尔巴乔夫改革一、赫鲁晓夫改革1.改革的背景3.改革的评价2.改革的内容赫鲁晓夫

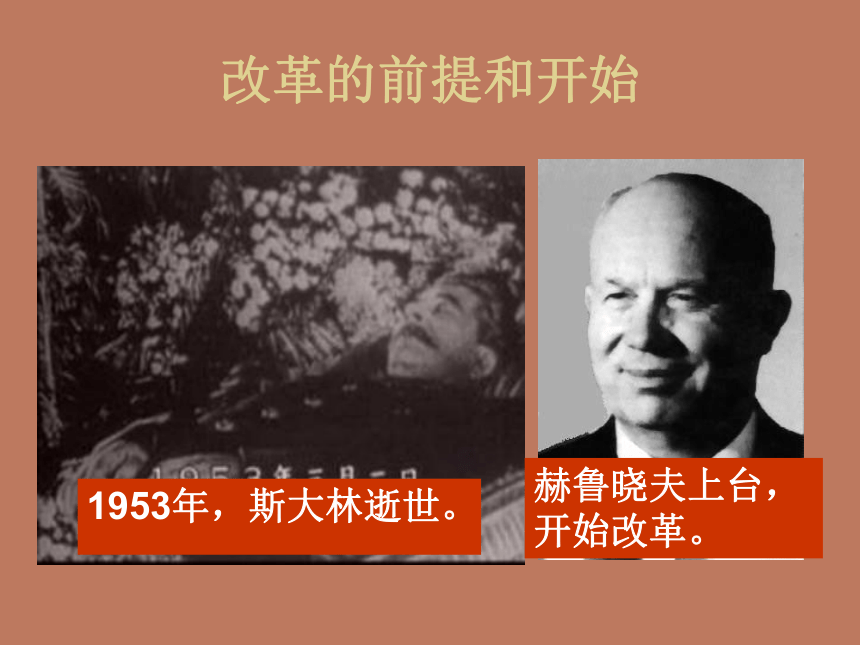

(1894—1971年)赫鲁晓夫是在什么背景下开始改革的?背景:1. 的高度集权的经济模式虽然使苏联的经济在二战前快速发展,工业实力居于世界第二,但在长期的发展中这种制度的弊端却日益显露。

斯大林时代改革的前提和开始1953年,斯大林逝世。赫鲁晓夫上台,开始改革。 斯大林时期苏联确立的高度集中的政治经济体制有何弊端? 经济建设方面完全采用行政手段制定计划,严重违背市场规律,导致国民经济比例严重失调,重工业突飞猛进,而与人民生活密切相关的轻工业、农业发展缓慢甚至下降,人民生活受到严重影响。权力机制领域是“斯大林模式”,体制僵化的最严重的弊端,反映在斯大林晚年个人崇拜和个人专权达到登峰造极的地步。 你怎样看待赫鲁晓夫批判个人崇拜?政治上批判个人崇拜,大规模平反冤假错案,使苏联党和国家的政治生活开始出现新气象,人民群众的民主自由有了一定扩大,有利于社会主义民主法制的发展;但他的批判个人崇拜是以全盘否定斯大林为基础的,对斯大林的评价不公正,且他在执政晚期也犯了个人崇拜错误。“秘密报告”: 报告很大胆,后果很严重。 1956年,苏共二十大

《关于个人崇拜及其后果》在揭露和批判个人崇拜上有重大意义,但全盘否定斯大林的做法引起思想混乱,对苏联和国际共产主义运动产生了极大的消极影响。 赫鲁晓夫改革 苏联城市青年出发参加垦荒 推广种植玉米 赫鲁晓夫试图改革农业,1954年开始在西伯利亚等自然条件恶劣的地区开垦荒地,建立大量的集体农庄。这幅航空照片拍摄的就是这样一个集体农庄。经济领域的改革首先从农业开始,措施有:1、开垦荒地和种植玉米;

2、增加国家对农业的投资,提高农产品的收购价格,改革劳动薪酬制度(1958年集体农庄的庄园平均劳动报酬比1953年增长了58%),放松国家对农牧业的生产管理(这些措施有利于农民生产积极性的提高);

3扩大集体农庄规模,改革农业管理计划。赫鲁晓夫在农场视察苏联农业获得丰收我们了解了赫鲁晓夫在农业方面的政策,那么这些政策又有什么样的不足呢,产生了什么样的影响?赫鲁晓夫的农业政策缺乏科学性,一贯性,使改革效果在前期比较明显,后期大卫减弱。1958-1964年间,粮食生产平均增长率仅为3.2%,特别是1963年粮食大减产,还迫使其恢复粮食配给制。在农业以外的经济领域,赫鲁晓夫又有哪些政策呢?从1957年开始,赫鲁晓夫对工业和建筑业的管理体制进行了大改组,采取分区管理的新形式。60年代初,赫鲁晓夫开始扩大企业的独立性和主动性,强调发挥经济核算和利润的刺激作用。

影响力:这些措施对工业的发展起到了一定的促进作用。赫鲁晓夫参观肉联厂那么,我们该怎样看待赫鲁晓夫的改革呢?赫鲁晓夫改革虽然取得了一些成效,对后来的改革有一定的借鉴左右,但由于政策上的连续失误和一些不切合实际的提法,给苏联党和国家带来了许多问题。黑白相间的墓碑 毁誉参半的一生“在第二次世界大战后的年代里,没有一位世界领袖人物的成败能像赫鲁晓夫的成败如此急剧地和决定性地改变历史的进程。”

──尼克松返回结果:失败的!赫鲁晓夫改革为什么会失败呢?

1、只是在原有体制的框架内进行的小修小补 2、缺乏正确的指导思想 3、赫鲁晓夫的主观主义和急躁冒进。

1964年 赫鲁晓夫被迫下台介绍了赫鲁晓夫改革以后,我们再来看看东欧社会主义国家的改革。在了解这些改革以前,我们先看看欧洲的社会主义国家!

苏 联波 兰 罗马尼亚匈牙利保加利亚民德南斯拉夫 大 西 洋捷克斯洛伐克阿尔巴尼亚“东欧” ,指位于欧洲东南部和中部地区、苏联西侧的8个国家,它们是:保加利亚、罗马尼亚、波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、阿尔巴尼亚、德意志民主共和国和南斯拉夫。二、匈牙利改革1.匈牙利改革

①改革的背景:第二次世界大战后,东欧和亚洲的一系列国家走上了社会主义道路。它们在学习苏联建设经验的基础上取得了一定成就,但由于照搬苏联的社会主义建设模式,其弊端日渐暴露出来,改革势在必行。在东欧社会主义国家的改革中比较有特色的是匈牙利的社会主义改革。 原因:东欧各国在很大程度上都受制于苏联,苏联强使东欧国家在内外政策上同它保持一致,由于匈牙利人民要求实行政治经济改革,与当时的政府发生暴力冲突。后来新成立的政府邀请苏军来平息暴乱,史称“匈牙利事件”匈牙利事件后被遗弃在布达佩斯

街头的斯大林头像匈牙利事件爆发后,

苏联坦克开进布达佩斯

斯大林雕像被推倒在地

苏军坦克开进布达佩斯历时三周的动乱使匈牙利遭受重大损失,数万人伤亡,二十余万人外逃,经济损失约占全年国民收入的1/4。这场民族的悲剧对匈牙利以后的发展进程产生了深远影响。 匈牙利领导人卡达尔(1912——1989) 1956年上台的卡达尔充分吸取匈牙利事件的惨痛教训,致力于推行一项比较适合国情的政策。他强调指出不应该"奴隶般地模仿外国的榜样",而应该使匈牙利在一条符合本国经济和历史传统的民主道路上向前发展"。 改革的内容:

政治上:?改善党的领导,发扬社会主义民主,健全法制,稳定政治局势. 经济上:?针对国民经济比例严重失调的现象,降低积累率,放慢重工业的发展速度,优先发展农业和轻工业;调整农业政策,废除农产品的义务交售制,提高农产品的收购价格,国家取消对合作社和国营农场的指令性计划,改用价格、税收等经济手段进行调节;在工业方面进行了管理体制的改革。 成果:经济改革取得了初步的成就——工业生产到1970年时已居世界第十七位,国民收人年均增长率在1968-1978年增至6.2%。匈牙利的商店内和农副产品市场上出现了顾客不用排长队,便能购买到价廉物美商品的场面,这在当时的苏联和东欧各国几乎是见不到的。 改革的影响:政治经济形势逐步稳定下来,一时成为“令人羡慕的东欧之窗”。但是,从70年代中期起改革遇到了挫折。随着改革陷入困境和经济形势的日益恶化,国内政治上的不稳定因素也随之增长。到80年代,匈牙利又面临新的经济困难。 2.东欧其他国家的改革东欧还有哪些国家也进行了改革?从结果上看有什么共同之处?捷克斯洛伐克改革 其他东欧国家的改革时间:1968年结果:被苏联镇压。苏军坦克进入布拉格苏军坦克开进布拉格苏军坦克进入布拉格 捷克人在苏联军车上书写标语,把进入捷克的苏军比作1939年入侵捷克的德国纳粹。南斯拉夫:南斯拉夫1948年与苏联关系恶化后,开始探索一条适合本国情况的社会主义建设道路,实行社会主义自治制度。它调动了劳动者的积极性,使国民经济获得较快发展。但是,多民族国家的凝聚力减弱,不利于南斯拉夫的团结和稳定。波兰:1956年后也开始了改革,政治上整顿党和国家的领导机构,保证议会的立法权和监督权。经济上注重农业和轻工业的发展,扩大企业的自主权。70年代又提出“再建一个波兰”,提出“高速发展战略”,由于超出国立,经济陷入困境。三、戈尔巴乔夫改革1.戈尔巴乔夫上台及改革背景2.戈尔巴乔夫的经济改革3.戈尔巴乔夫的政治改革4.戈尔巴乔夫的“新思维外交”2.戈尔巴乔夫的经济改革3.戈尔巴乔夫的政治改革戈尔巴乔夫戈尔巴乔夫是在怎样的背景下开始改革的?戈尔巴乔夫上台执政时(1983年 ),苏联已经处于内有外患之中:

1、在国内,国民经济的发展陷入停滞状态,社会的各种矛盾日趋严重。特别是美苏争霸不断加大国民经济军事化的程度,更加剧了经济困难,也增加了通过改革来医治国内各种弊端的难度。戈尔巴乔夫 戈尔巴乔夫对内改革时首先重点在哪方面?效果如何?为什么会这样?时间、人物和改革方面: 年, 戈尔巴乔夫 上台,

针对 改革。

经过:1)首先把 作为重点,

结果:

2) 80年代后期,又把改革的重点转到 。 结果:苏联的 发生急剧变化 ,其主要表现为

影响:经济、政治改革失败,各加盟共和国脱离苏联的趋势随之加强。

(是导致苏联解体的主要原因) 1983年政治、经济、文化思想混乱,政党增多,苏共中央领导权丧失经济但由于对困难估计不足,缺乏具体可行的配套措施。效果不佳政治体制

戈尔巴乔夫 在政治体制改革上提出了什么“新思维”? 谁能说说戈尔巴乔夫的政治体制“根本变革”的含意?这意味着什么?戈尔巴乔夫 所谓 “新思维外交”的主要内容是什么? 你如何看待戈尔巴乔夫的 “新思维外交” ?如此下去,苏联会是什么情况呢?对于反军备竞赛、维护世界和平、不同社会制度国家和平共处有积极作用;但放弃两种制度的斗争,面对西方国家和平演变,容易麻痹自己的警惕性,束缚手脚,导致解体。 里根和戈尔巴乔夫于1987年签订《华盛顿条约》,结束了双方在中程导弹上的军备竞赛。练习温故知新畅想天地自己动手 东欧和中国的改革有何相似之处?温故知新政治上:都注意发扬社会主义民主,加强法制建设;经济上,扩大企业自主权,注意调动人民的积极性,大力扶持农业和轻工业发展。 苏联和中国20世纪80年代前后开始进行的改革,结局截然不同。你认为原因是什么?畅想天地结果:中国十一届三中全会后找到了一条有中国特色的社会主义道路。苏联戈尔巴乔夫改革激化了社会矛盾,引发社会动荡和分裂,直接导致苏联解体。

原因:坚持经济建设为中心,坚持党的领导和社会主义方向,坚持马克思主义,重视和正确处理民族关系,对西方“和平演变”策略采取正确对策。 收集有关赫鲁晓夫的资料,说一说你心目中的赫鲁晓夫。自己动手他是一个敢于向社会主义旧政治、旧经济模式挑战的改革家,他的改革实践对整个社会主义世界的影响是巨大的;但他的改革过程中也出现了许多错误,未能从根本上改变高度集中的政治经济体制,导致改革效果不佳。本课知识点梳理苏联的改革:(1)1953年,__________上台后,苏联开始进行改革。改革主要针对__________存在的弊端,在__________、__________方面采取了一些改革措施,这些措施在一定程度上冲击了_______________,未从根本上改变_______________,进入60年代后,改革引发了各种矛盾。(2)1985年,__________上台后,针对苏联_________面临的停滞局面,首行把__________作为重点,但未取得成果;后来,他又将改革的重点转移到__________。此后,苏联的__________发生急剧变化,主要表现为__________转变为__________,国家权力分散。 2011中考考点复习:社会主义国家的改革与演变 说明全解? 知识清单——明确考什么 一、苏联的改革与解体 1、赫鲁晓夫改革 (1)背景:高度集中的政治经济体制弊端日益暴露,阻碍社会发展 (2)时间:1953~1964年 (3)结果:没有从根本上改变高度集中的政治经济体制,改革失败 2、苏联解体 (1)起因:戈尔巴乔夫的改革 (2)概况:①一党制转变为多党制;②各加盟共和国分离倾向加强;③八?一九事件后,分裂进一步加快;④1991年苏联解体 二、东欧社会主义国家的改革与演变 1、概况:(1)匈牙利改革:①背景:匈牙利事件;②概况:1956年,卡达尔;③措施:对政治经济体制进行了局部改革和调整;④结果:取得一定成就,80年代又出现困难 (2)捷克斯洛伐克改革:1968年? 后被苏联镇压 (3)局限性:没有从根本上改革高度集中的政治经济体制,后出现严重的经济困难 2、东欧剧变:(1)原因:经济困难导致严重的社会危机;苏联放松对东欧的控制 (2)时间、实质:1989年,东欧各国社会制度发生变化 (3)概况:南斯拉夫一分为五,捷克斯洛伐克一分为二,两个德国合并

备考建议 本考点可作为一般性掌握,即使考查也以选择题为试题呈现方式,不会出大题,复习时注意与前边所学的苏联社会主义建设相联系,并注意苏联解体的起因、解体时间、东欧剧变的原因及剧变时间即可。

高频考点? 标准解题——知道怎样考例解

1 (山西临汾市中考题)导致苏联解体的最主要的原因是?????????? (??? ) A.高度集中的政治经济体制的弊端 B.戈尔巴乔夫实行错误的政策 C.西方国家的“和平演变 D.民族矛盾的激化 【考点】苏联解体。本考点多以选择或简答题形式出现。 【思路】同回顾课本基础知识,可知20世纪80年代,戈尔巴乔夫改革在经济改革打不开局面的时候,转向政治改革,结果背离了社会主义道路,最终导致苏联解体。【解答】B 【评注】对于此类最佳选择题,可在对选项分析的基础上用排除法去解决。

例解2 (包头市中考题)下列各项联系,没有因果关系的一项是??????????? (??? ) A.资本主义经济政治发展不平衡——第一次世界大战 B.戈尔巴乔夫——苏联解体 C.改革开放——深圳崛起 D.慕尼黑协定——中国抗日战争的胜利 【考点】此题含有多个考点,如一战爆发的根本原因、苏联解体的原因、深圳崛起

的原因以及中国抗战胜利的原因,这些考点多以选择或简答题形式出现。【思路】本题旨在考查学生的综合分析能力,解题关键是对选项的前半部分基础知识再认再现,然后对照后半部分综合分析,看前后部分是否有因果关系。经分析可知签订于1939年的慕尼黑协定与1945年中国看日战争的胜利没有任何关系,故是正确选项。【解答】D

2)西欧国家 。3)采用 ,4)制定 。

1)20世纪50年代初,各国的工业生产已经 。

2)50~70年代,西欧经济 。 欧洲的联合时间: 国家: 、 等西欧国家

作用:对成员国 和 发挥了重要作用时间: 年(西欧国家在 基础上成立了

意义:1)欧盟各国将逐步使用 。

2)3)4)5)6) 成为世界上 。日本的崛起1)“欧洲共同体”的建立2)欧洲联盟的成立

(简称 ) 西欧经济

的

发展1.20世纪50年代

经济迅速发展 原因表现1)美国在日本进行了 ,推行 政策。

2)美国出于 ,开始 。

3)日本政府制定了 ,引进 ,发展 。原因2.20世纪50年代中期以后的近20年间,日本经济 ,

成为 仅次于 的 。

3.1974~1975年的 使日本经济 ,经济发展速度 。

4.80年代中期以后,日本实行“ ”政策,促进了 。 国际

地位

加强1) 年,日本 成功地举办了 。

2)20世纪七八十年代以来,日本谋求 (政治上的想法)

不断增加,引起 的关注和不安(对周边邻国的影响) 1、西欧经济的恢复和发展的原因

2、西欧经济的恢复和发展的表现

3、欧盟建立的时间、前身、地位、作用

4、日本经济迅发展的原因

5、战后日本经济发展概况

6、西欧、日本经济发展的共同原因,

哪些经验值得中国借鉴。

课前检测 “一战”后,社会主义运动由理论变为现实。

1922年苏联成立以后,社会主义建设取得了重大成就,到1937年“二五”计划完成,苏联工业生产总值跃居世界第二。在社会主义建设过程中,形成了高度集中的经济政治体制,这种体制存在着严重的弊端。

许多东欧国家效仿苏联走上社会主义道路,并且也建立起高度集中的政治经济体制。随着这种高度集中的政治经济体制的弊端日趋严重,它已成为社会发展的障碍。

二十世纪40—50年代,在主要资本主义国家经济迅速恢复发展的同时,苏联和东欧社会主义国家也进行了一系列改革。一、赫鲁晓夫改革 第12课

苏联和东欧社会主义国家的改革二、匈牙利改革三、戈尔巴乔夫改革一、赫鲁晓夫改革1.改革的背景3.改革的评价2.改革的内容赫鲁晓夫

(1894—1971年)赫鲁晓夫是在什么背景下开始改革的?背景:1. 的高度集权的经济模式虽然使苏联的经济在二战前快速发展,工业实力居于世界第二,但在长期的发展中这种制度的弊端却日益显露。

斯大林时代改革的前提和开始1953年,斯大林逝世。赫鲁晓夫上台,开始改革。 斯大林时期苏联确立的高度集中的政治经济体制有何弊端? 经济建设方面完全采用行政手段制定计划,严重违背市场规律,导致国民经济比例严重失调,重工业突飞猛进,而与人民生活密切相关的轻工业、农业发展缓慢甚至下降,人民生活受到严重影响。权力机制领域是“斯大林模式”,体制僵化的最严重的弊端,反映在斯大林晚年个人崇拜和个人专权达到登峰造极的地步。 你怎样看待赫鲁晓夫批判个人崇拜?政治上批判个人崇拜,大规模平反冤假错案,使苏联党和国家的政治生活开始出现新气象,人民群众的民主自由有了一定扩大,有利于社会主义民主法制的发展;但他的批判个人崇拜是以全盘否定斯大林为基础的,对斯大林的评价不公正,且他在执政晚期也犯了个人崇拜错误。“秘密报告”: 报告很大胆,后果很严重。 1956年,苏共二十大

《关于个人崇拜及其后果》在揭露和批判个人崇拜上有重大意义,但全盘否定斯大林的做法引起思想混乱,对苏联和国际共产主义运动产生了极大的消极影响。 赫鲁晓夫改革 苏联城市青年出发参加垦荒 推广种植玉米 赫鲁晓夫试图改革农业,1954年开始在西伯利亚等自然条件恶劣的地区开垦荒地,建立大量的集体农庄。这幅航空照片拍摄的就是这样一个集体农庄。经济领域的改革首先从农业开始,措施有:1、开垦荒地和种植玉米;

2、增加国家对农业的投资,提高农产品的收购价格,改革劳动薪酬制度(1958年集体农庄的庄园平均劳动报酬比1953年增长了58%),放松国家对农牧业的生产管理(这些措施有利于农民生产积极性的提高);

3扩大集体农庄规模,改革农业管理计划。赫鲁晓夫在农场视察苏联农业获得丰收我们了解了赫鲁晓夫在农业方面的政策,那么这些政策又有什么样的不足呢,产生了什么样的影响?赫鲁晓夫的农业政策缺乏科学性,一贯性,使改革效果在前期比较明显,后期大卫减弱。1958-1964年间,粮食生产平均增长率仅为3.2%,特别是1963年粮食大减产,还迫使其恢复粮食配给制。在农业以外的经济领域,赫鲁晓夫又有哪些政策呢?从1957年开始,赫鲁晓夫对工业和建筑业的管理体制进行了大改组,采取分区管理的新形式。60年代初,赫鲁晓夫开始扩大企业的独立性和主动性,强调发挥经济核算和利润的刺激作用。

影响力:这些措施对工业的发展起到了一定的促进作用。赫鲁晓夫参观肉联厂那么,我们该怎样看待赫鲁晓夫的改革呢?赫鲁晓夫改革虽然取得了一些成效,对后来的改革有一定的借鉴左右,但由于政策上的连续失误和一些不切合实际的提法,给苏联党和国家带来了许多问题。黑白相间的墓碑 毁誉参半的一生“在第二次世界大战后的年代里,没有一位世界领袖人物的成败能像赫鲁晓夫的成败如此急剧地和决定性地改变历史的进程。”

──尼克松返回结果:失败的!赫鲁晓夫改革为什么会失败呢?

1、只是在原有体制的框架内进行的小修小补 2、缺乏正确的指导思想 3、赫鲁晓夫的主观主义和急躁冒进。

1964年 赫鲁晓夫被迫下台介绍了赫鲁晓夫改革以后,我们再来看看东欧社会主义国家的改革。在了解这些改革以前,我们先看看欧洲的社会主义国家!

苏 联波 兰 罗马尼亚匈牙利保加利亚民德南斯拉夫 大 西 洋捷克斯洛伐克阿尔巴尼亚“东欧” ,指位于欧洲东南部和中部地区、苏联西侧的8个国家,它们是:保加利亚、罗马尼亚、波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、阿尔巴尼亚、德意志民主共和国和南斯拉夫。二、匈牙利改革1.匈牙利改革

①改革的背景:第二次世界大战后,东欧和亚洲的一系列国家走上了社会主义道路。它们在学习苏联建设经验的基础上取得了一定成就,但由于照搬苏联的社会主义建设模式,其弊端日渐暴露出来,改革势在必行。在东欧社会主义国家的改革中比较有特色的是匈牙利的社会主义改革。 原因:东欧各国在很大程度上都受制于苏联,苏联强使东欧国家在内外政策上同它保持一致,由于匈牙利人民要求实行政治经济改革,与当时的政府发生暴力冲突。后来新成立的政府邀请苏军来平息暴乱,史称“匈牙利事件”匈牙利事件后被遗弃在布达佩斯

街头的斯大林头像匈牙利事件爆发后,

苏联坦克开进布达佩斯

斯大林雕像被推倒在地

苏军坦克开进布达佩斯历时三周的动乱使匈牙利遭受重大损失,数万人伤亡,二十余万人外逃,经济损失约占全年国民收入的1/4。这场民族的悲剧对匈牙利以后的发展进程产生了深远影响。 匈牙利领导人卡达尔(1912——1989) 1956年上台的卡达尔充分吸取匈牙利事件的惨痛教训,致力于推行一项比较适合国情的政策。他强调指出不应该"奴隶般地模仿外国的榜样",而应该使匈牙利在一条符合本国经济和历史传统的民主道路上向前发展"。 改革的内容:

政治上:?改善党的领导,发扬社会主义民主,健全法制,稳定政治局势. 经济上:?针对国民经济比例严重失调的现象,降低积累率,放慢重工业的发展速度,优先发展农业和轻工业;调整农业政策,废除农产品的义务交售制,提高农产品的收购价格,国家取消对合作社和国营农场的指令性计划,改用价格、税收等经济手段进行调节;在工业方面进行了管理体制的改革。 成果:经济改革取得了初步的成就——工业生产到1970年时已居世界第十七位,国民收人年均增长率在1968-1978年增至6.2%。匈牙利的商店内和农副产品市场上出现了顾客不用排长队,便能购买到价廉物美商品的场面,这在当时的苏联和东欧各国几乎是见不到的。 改革的影响:政治经济形势逐步稳定下来,一时成为“令人羡慕的东欧之窗”。但是,从70年代中期起改革遇到了挫折。随着改革陷入困境和经济形势的日益恶化,国内政治上的不稳定因素也随之增长。到80年代,匈牙利又面临新的经济困难。 2.东欧其他国家的改革东欧还有哪些国家也进行了改革?从结果上看有什么共同之处?捷克斯洛伐克改革 其他东欧国家的改革时间:1968年结果:被苏联镇压。苏军坦克进入布拉格苏军坦克开进布拉格苏军坦克进入布拉格 捷克人在苏联军车上书写标语,把进入捷克的苏军比作1939年入侵捷克的德国纳粹。南斯拉夫:南斯拉夫1948年与苏联关系恶化后,开始探索一条适合本国情况的社会主义建设道路,实行社会主义自治制度。它调动了劳动者的积极性,使国民经济获得较快发展。但是,多民族国家的凝聚力减弱,不利于南斯拉夫的团结和稳定。波兰:1956年后也开始了改革,政治上整顿党和国家的领导机构,保证议会的立法权和监督权。经济上注重农业和轻工业的发展,扩大企业的自主权。70年代又提出“再建一个波兰”,提出“高速发展战略”,由于超出国立,经济陷入困境。三、戈尔巴乔夫改革1.戈尔巴乔夫上台及改革背景2.戈尔巴乔夫的经济改革3.戈尔巴乔夫的政治改革4.戈尔巴乔夫的“新思维外交”2.戈尔巴乔夫的经济改革3.戈尔巴乔夫的政治改革戈尔巴乔夫戈尔巴乔夫是在怎样的背景下开始改革的?戈尔巴乔夫上台执政时(1983年 ),苏联已经处于内有外患之中:

1、在国内,国民经济的发展陷入停滞状态,社会的各种矛盾日趋严重。特别是美苏争霸不断加大国民经济军事化的程度,更加剧了经济困难,也增加了通过改革来医治国内各种弊端的难度。戈尔巴乔夫 戈尔巴乔夫对内改革时首先重点在哪方面?效果如何?为什么会这样?时间、人物和改革方面: 年, 戈尔巴乔夫 上台,

针对 改革。

经过:1)首先把 作为重点,

结果:

2) 80年代后期,又把改革的重点转到 。 结果:苏联的 发生急剧变化 ,其主要表现为

影响:经济、政治改革失败,各加盟共和国脱离苏联的趋势随之加强。

(是导致苏联解体的主要原因) 1983年政治、经济、文化思想混乱,政党增多,苏共中央领导权丧失经济但由于对困难估计不足,缺乏具体可行的配套措施。效果不佳政治体制

戈尔巴乔夫 在政治体制改革上提出了什么“新思维”? 谁能说说戈尔巴乔夫的政治体制“根本变革”的含意?这意味着什么?戈尔巴乔夫 所谓 “新思维外交”的主要内容是什么? 你如何看待戈尔巴乔夫的 “新思维外交” ?如此下去,苏联会是什么情况呢?对于反军备竞赛、维护世界和平、不同社会制度国家和平共处有积极作用;但放弃两种制度的斗争,面对西方国家和平演变,容易麻痹自己的警惕性,束缚手脚,导致解体。 里根和戈尔巴乔夫于1987年签订《华盛顿条约》,结束了双方在中程导弹上的军备竞赛。练习温故知新畅想天地自己动手 东欧和中国的改革有何相似之处?温故知新政治上:都注意发扬社会主义民主,加强法制建设;经济上,扩大企业自主权,注意调动人民的积极性,大力扶持农业和轻工业发展。 苏联和中国20世纪80年代前后开始进行的改革,结局截然不同。你认为原因是什么?畅想天地结果:中国十一届三中全会后找到了一条有中国特色的社会主义道路。苏联戈尔巴乔夫改革激化了社会矛盾,引发社会动荡和分裂,直接导致苏联解体。

原因:坚持经济建设为中心,坚持党的领导和社会主义方向,坚持马克思主义,重视和正确处理民族关系,对西方“和平演变”策略采取正确对策。 收集有关赫鲁晓夫的资料,说一说你心目中的赫鲁晓夫。自己动手他是一个敢于向社会主义旧政治、旧经济模式挑战的改革家,他的改革实践对整个社会主义世界的影响是巨大的;但他的改革过程中也出现了许多错误,未能从根本上改变高度集中的政治经济体制,导致改革效果不佳。本课知识点梳理苏联的改革:(1)1953年,__________上台后,苏联开始进行改革。改革主要针对__________存在的弊端,在__________、__________方面采取了一些改革措施,这些措施在一定程度上冲击了_______________,未从根本上改变_______________,进入60年代后,改革引发了各种矛盾。(2)1985年,__________上台后,针对苏联_________面临的停滞局面,首行把__________作为重点,但未取得成果;后来,他又将改革的重点转移到__________。此后,苏联的__________发生急剧变化,主要表现为__________转变为__________,国家权力分散。 2011中考考点复习:社会主义国家的改革与演变 说明全解? 知识清单——明确考什么 一、苏联的改革与解体 1、赫鲁晓夫改革 (1)背景:高度集中的政治经济体制弊端日益暴露,阻碍社会发展 (2)时间:1953~1964年 (3)结果:没有从根本上改变高度集中的政治经济体制,改革失败 2、苏联解体 (1)起因:戈尔巴乔夫的改革 (2)概况:①一党制转变为多党制;②各加盟共和国分离倾向加强;③八?一九事件后,分裂进一步加快;④1991年苏联解体 二、东欧社会主义国家的改革与演变 1、概况:(1)匈牙利改革:①背景:匈牙利事件;②概况:1956年,卡达尔;③措施:对政治经济体制进行了局部改革和调整;④结果:取得一定成就,80年代又出现困难 (2)捷克斯洛伐克改革:1968年? 后被苏联镇压 (3)局限性:没有从根本上改革高度集中的政治经济体制,后出现严重的经济困难 2、东欧剧变:(1)原因:经济困难导致严重的社会危机;苏联放松对东欧的控制 (2)时间、实质:1989年,东欧各国社会制度发生变化 (3)概况:南斯拉夫一分为五,捷克斯洛伐克一分为二,两个德国合并

备考建议 本考点可作为一般性掌握,即使考查也以选择题为试题呈现方式,不会出大题,复习时注意与前边所学的苏联社会主义建设相联系,并注意苏联解体的起因、解体时间、东欧剧变的原因及剧变时间即可。

高频考点? 标准解题——知道怎样考例解

1 (山西临汾市中考题)导致苏联解体的最主要的原因是?????????? (??? ) A.高度集中的政治经济体制的弊端 B.戈尔巴乔夫实行错误的政策 C.西方国家的“和平演变 D.民族矛盾的激化 【考点】苏联解体。本考点多以选择或简答题形式出现。 【思路】同回顾课本基础知识,可知20世纪80年代,戈尔巴乔夫改革在经济改革打不开局面的时候,转向政治改革,结果背离了社会主义道路,最终导致苏联解体。【解答】B 【评注】对于此类最佳选择题,可在对选项分析的基础上用排除法去解决。

例解2 (包头市中考题)下列各项联系,没有因果关系的一项是??????????? (??? ) A.资本主义经济政治发展不平衡——第一次世界大战 B.戈尔巴乔夫——苏联解体 C.改革开放——深圳崛起 D.慕尼黑协定——中国抗日战争的胜利 【考点】此题含有多个考点,如一战爆发的根本原因、苏联解体的原因、深圳崛起

的原因以及中国抗战胜利的原因,这些考点多以选择或简答题形式出现。【思路】本题旨在考查学生的综合分析能力,解题关键是对选项的前半部分基础知识再认再现,然后对照后半部分综合分析,看前后部分是否有因果关系。经分析可知签订于1939年的慕尼黑协定与1945年中国看日战争的胜利没有任何关系,故是正确选项。【解答】D

同课章节目录

- 第1单元 苏联社会主义道路的探索

- 第1课 俄国十月革命

- 第2课 苏联的社会主义建设

- 第2单元 凡尔赛—华盛顿体系下的东西方世界..

- 第3课 凡尔赛—华盛顿体系的建立

- 第4课 资本主义世界经济危机和罗斯福新政

- 第5课 德、意、日的法西斯化

- 第3单元 第二次世界大战

- 第6课 大战的爆发与扩大

- 第7课 世界反法西斯战争的转折和胜利

- 第8课 “人类能否有效避免世界大战的爆发”

- 第4单元 主要资本主义国家的发展变化

- 第9课 第二次世界大战后的美国经济

- 第10课 欧洲联盟

- 第11课 日本成为世界经济强国

- 第5单元 社会主义国家的改革与演变

- 第12课 苏联和东欧社会主义国家的改革

- 第13课 东欧剧变和苏联解体

- 第6单元 亚非拉国家的独立和振兴

- 第14课 亚洲国家的独立和振兴

- 第15课 非洲独立运动和拉美国家维护国家权

- 第16课 中东地区的矛盾和冲突

- 第7单元 战后世界格局的演变

- 第17课 美苏“冷战”

- 第18课 世界政治格局的多极化趋势

- 第19课 世界经济的全球化趋势

- 第8单元 科学技术和文化

- 第20课 第三次科技革命

- 第21课 现代文学、艺术和体育

- 第22课 历史学习经验交流