1.2区域整体性和关联性课件(共44张ppt)

文档属性

| 名称 | 1.2区域整体性和关联性课件(共44张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 26.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-02-15 17:18:31 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

第一章区域与区域发展

第二节区域整体性和关联性

▋课程标准

结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义。

▋学习目标

1. 结合区域资料、图像,认知区域的自然要素、人文要素,以及不同区域的差异。(区域认知)

2. 从要素综合、时空综合、地方综合角度,分析区域的整体性、关联性特征及如何因地制宜促进区域的发展。(综合思维)

3. 能够从人类活动与地理环境关系的角度,理解区域发展的整体性和关联性。(人地协调观)

4. 结合区域地理环境,认识坚持因地制宜、促进区域发展。(地理实践力)

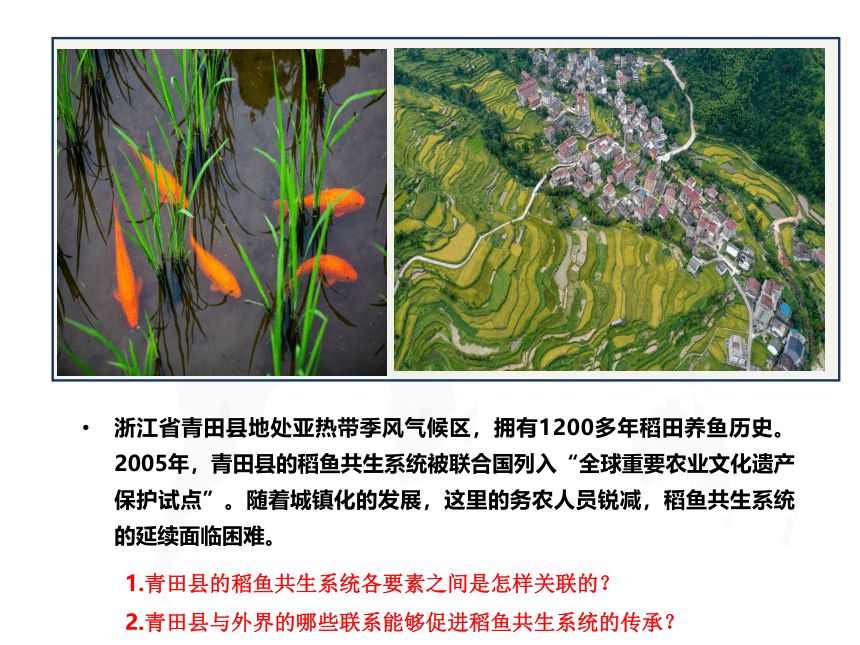

浙江省青田县地处亚热带季风气候区,拥有1200多年稻田养鱼历史。2005年,青田县的稻鱼共生系统被联合国列入“全球重要农业文化遗产保护试点”。随着城镇化的发展,这里的务农人员锐减,稻鱼共生系统的延续面临困难。

1.青田县的稻鱼共生系统各要素之间是怎样关联的?

2.青田县与外界的哪些联系能够促进稻鱼共生系统的传承?

区域整体性

0 1

1、区域要素

结合必修一所学知识,从下面两图中找出区域要素有哪些?

【问题】

区域要素可以分为自然要素和人文要素。

自然要素:地质、地貌、气候、水文、生物、土壤等。

人文要素:包括人口、文化、经济等。

(区域要素可以通过景观直接或间接地反映出来。)

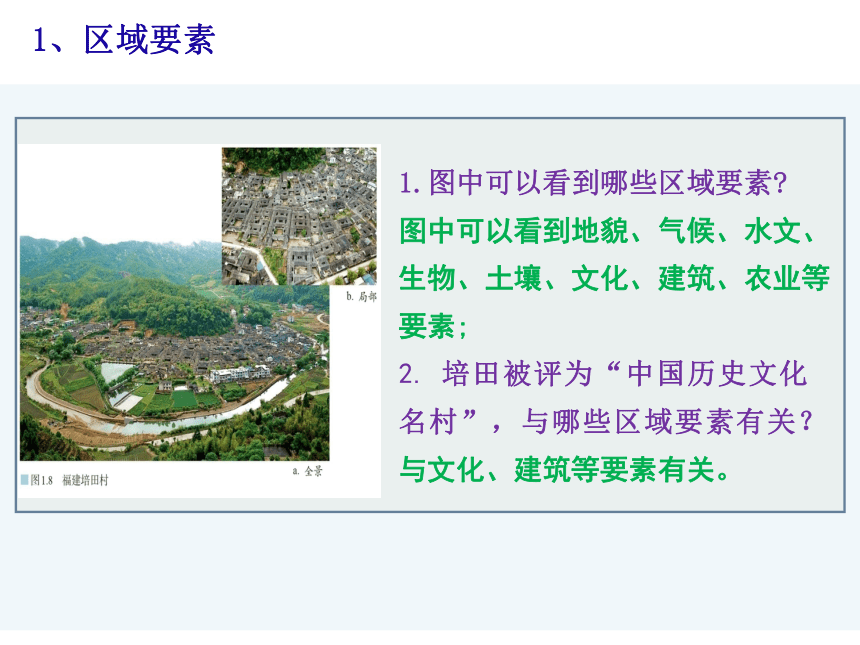

福建省连城县宣和镇培田村依山傍水,保持着较为完整的明清时期古民居建筑群,是中国乡土建筑的典型代表。这些建筑体现了培田人对天地、祖先、圣贤的敬畏之心和浓郁的传统氛围。2005年培田村被评为“中国历史文化名村”

案例:福建培田村

1、区域要素

1.图中可以看到哪些区域要素

图中可以看到地貌、气候、水文、生物、土壤、文化、建筑、农业等要素;

2. 培田被评为“中国历史文化名村”,与哪些区域要素有关?

与文化、建筑等要素有关。

1、区域要素

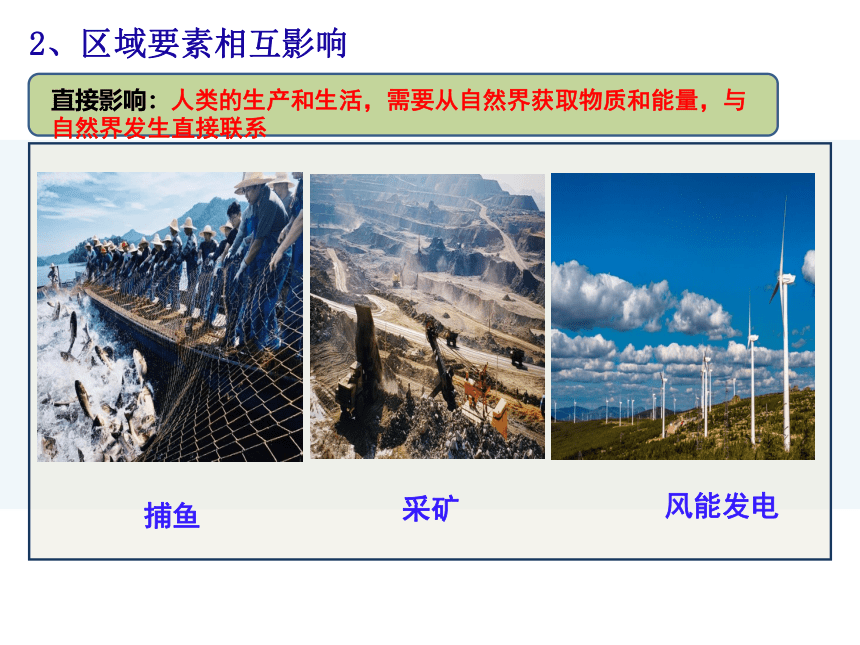

2、区域要素相互影响

直接影响:人类的生产和生活,需要从自然界获取物质和能量,与自然界发生直接联系

捕鱼

采矿

风能发电

间接影响:通过制度、习俗、社会组织等等影响人类生产和生活,在间接影响自然界。

2、区域要素相互影响

我国环境保护法规的实施,控制了污染企业的数量和分布以及污染物的排放,从而减少了人类对自然界的破坏

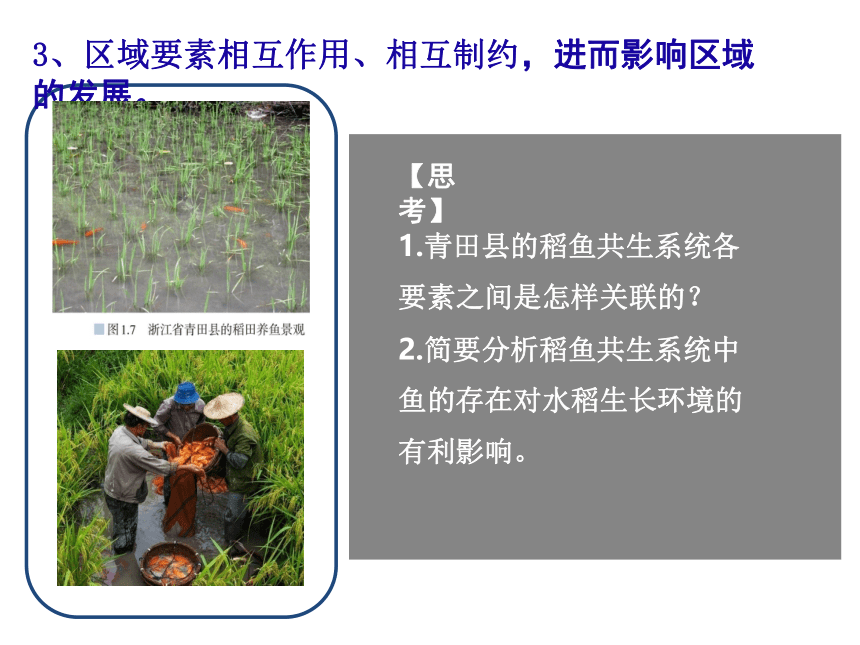

3、区域要素相互作用、相互制约,进而影响区域的发展。

1.青田县的稻鱼共生系统各要素之间是怎样关联的?

2.简要分析稻鱼共生系统中鱼的存在对水稻生长环境的有利影响。

【思考】

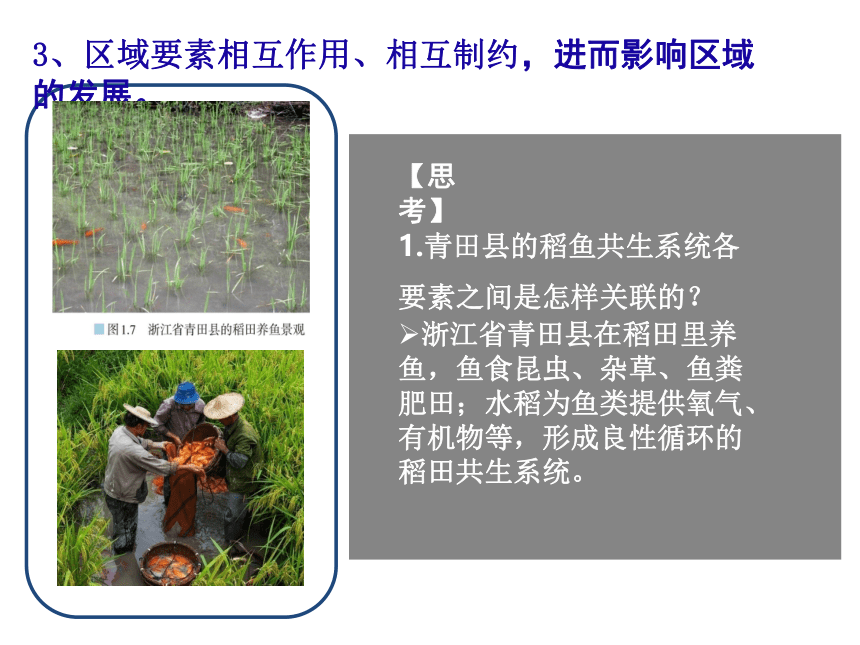

3、区域要素相互作用、相互制约,进而影响区域的发展。

1.青田县的稻鱼共生系统各要素之间是怎样关联的?

浙江省青田县在稻田里养鱼,鱼食昆虫、杂草、鱼粪肥田;水稻为鱼类提供氧气、有机物等,形成良性循环的稻田共生系统。

【思考】

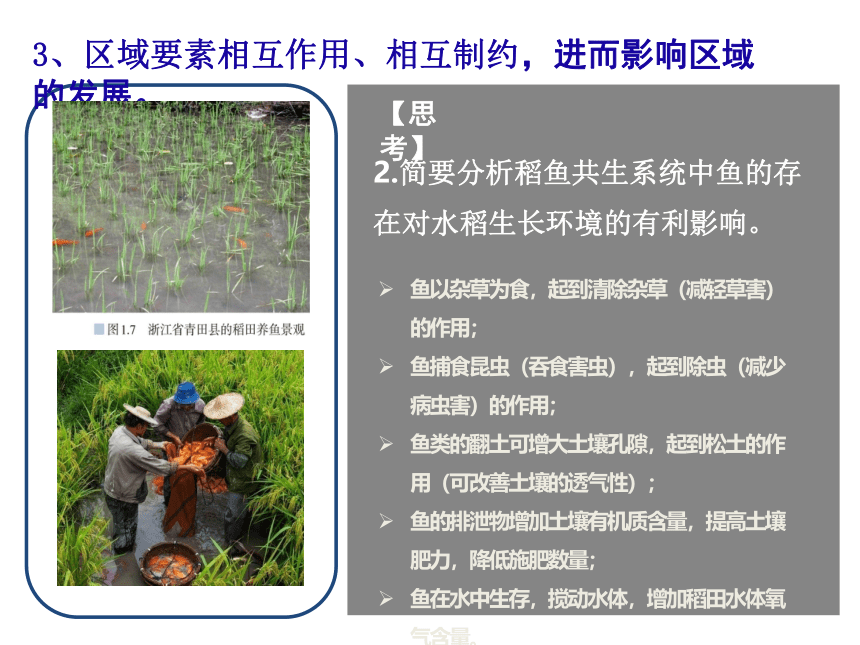

3、区域要素相互作用、相互制约,进而影响区域的发展。

2.简要分析稻鱼共生系统中鱼的存在对水稻生长环境的有利影响。

【思考】

鱼以杂草为食,起到清除杂草(减轻草害)的作用;

鱼捕食昆虫(吞食害虫),起到除虫(减少病虫害)的作用;

鱼类的翻土可增大土壤孔隙,起到松土的作用(可改善土壤的透气性);

鱼的排泄物增加土壤有机质含量,提高土壤肥力,降低施肥数量;

鱼在水中生存,搅动水体,增加稻田水体氧气含量。

阅读

case

阿曼位于亚洲的西部,地处热带沙漠气候区,终年炎热干燥,年平均降水量只有100-200毫米,是一个淡水资源奇缺的国家。自古以来,阿曼人的生活用水主要依靠人工修建的水渠灌溉系统--法拉吉。

法拉吉主要依靠重力,把山泉水、地下水引到村落中,其中有的水渠藏于地下,以免水被蒸发,有的水渠露出地面,便于人们使用。为了公平、合理利用珍贵的水资源,人们还遵循一套严格的用水制度--最初露出地表的渠水用于食用,接下来的一段渠水用于沐浴,再下去的一段渠水用于洗衣、洗器皿等,最后的一段渠水用于灌溉果园和农田。这套用水制度至今还在执行

据统计,阿曼全国曾有4500多条法拉吉,由于老化和地下水位太低,目前仍可有效使用的有3000多条。阿曼的法拉吉密如蛛网,每条长3-5千米,总长度达上万千米,每年输送9亿立方米的水,占全国水消费量的70%。

2006年,法拉吉被评为世界文化遗产。

阿曼的世界文化遗产——法拉吉

(1)当地人为什么要建造法拉吉

气候:地处热带沙漠气候区,终年炎热干燥,年平均降水量只有100——200毫米,是一个淡水资源奇缺的国家。

(2)当地人是怎样利用和分配水资源的

利用:法拉吉主要依靠重力,把山泉水、地下水引到村落中,其中有的水渠藏于地下,以免水被蒸发;有的水渠露出地面,便于人们使用。

分配:执行一套严格的用水制度。(按照食用——淋浴——洗衣、洗器皿——灌溉果园和农田顺序使用,避免浪费)

阿曼的世界文化遗产——法拉吉

(3)法拉吉是如何影响区域发展的

法拉吉是一种独特的农业灌溉方法。它不但为阿曼人带来了宝贵的水源,而且使阿曼村庄形成了独特布局,并塑造了人们的生活方式。

区域差异与区域关联性

02

1、区域差异是普遍存在的

区域之间的差异主要体现在哪些方面?

【问题】

地理位置差异

自然条件差异

发展水平差异

文化习俗差异

2、区域差异是区域关联的基础

区域差异

自然要素差异

人文要素差异

区域间流动

区域关联

区域在发展过程中,都会直接或间接地与其他区域发生关联。区域关联主要是通过自然要素和人文要素的区域间流动实现的。

河水从上游流向下游、野生动物的季节性迁徙,属于自然要素的区域间流动。

人口迁移、产业转移、区际贸易、文化交流等,属于人文要素的区域间流动

3. 区域关联的影响

区域之间流动的要素种类及其方向、强度的变化,可以改变区域生产、生活方式,进而影响区域的发展方向。

【思考】青田县与外界的哪些联系能够促进稻鱼共生系统的传承

现代人对绿色环保食品和体验农事活动的需求增加,才促使当地人收人的增加,进而吸引更多人返乡创业,促进稻鱼共生系统的延续与开发。

京津冀协同发展战略

。

北京:全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心;

天津:全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区;

河北:全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区。

三区的功能定位是什么?

三者之间有什么关联性?

北京市、天津市和河北省依据京津冀协同发展战略,强化各自的功能定位,各有侧重的推动要素流动,从而促进各自的进一步发展。

因地制宜与区域发展

0 3

因地制宜

①依据自身地理条件,合理安排人类活动

②考虑区域关联的发展变化,调整人类活动

比较不同区域的发展

①研究各区域地理环境的整体性

②分析区域与区外的关联性

阅读课本,结合所学知识,对比松嫩平原和长江三角洲的自然要素和人文要素差异

【案例研究】松嫩平原和长江三角洲对比

1、地理位置

长江三角洲:位于30°N—33°N附近,地处我国东部沿海地区的中部,长江入海口。

松嫩平原: 位于44°N—48°N,地处我国东北地区的中部。

2、气候条件

(1)导致长江三角洲和松嫩平原年平均气温差异的主要原因是什么

两地间年平均气温差异的主要原因是纬度位置的差异。

(2)长江三角洲和松嫩平原的年降水量分布各呈什么规律 形成这种分布规律的主要原因分别是什么

长江三角洲年降水量较多,呈现由南向北减少的分布规律;松嫩平原年降水量较少,呈现由东南向西北减少的分布规律。长江三角洲各地的年降水量主要由大气环流决定,主要受夏季风的影响;松嫩平原的年降水量既受季风影响,又受地形影响。

【思考】

2、气候条件

长江三角洲:地处亚热带季风气候区,夏季高温多雨,雨热同期。

松嫩平原:地处温带季风气候,虽然雨热同期,但大陆性稍强:东边有山脉阻挡,降水较少,温暖季节短。不足:缺少热量

3、耕地条件

长江三角洲:经过人们长期工作改造,形成水稻土;该地河网密布,湖泊众多,耕地多为水田,较为分散,加上人口稠密,人均耕地面积低于全国平均水平

松嫩平原:黑土分布广泛,黑土肥力更高;耕地多为旱地集中连片,人口密度相对较低,人均耕地水平高于全国平均水平

水稻土和黑土都是生产力较高的土壤,但黑土肥力更高。

4、矿产资源条件

长江三角洲:矿产资源贫乏

松嫩平原:石油等矿产资源丰富

长江三角洲和松嫩平原河网密度的差异,对农业生产会产生哪些影响

松嫩平原河网密度小,耕地集中连片,以种植小麦、玉米的旱作农业为主。

长江三角洲河网密度大,耕地破碎,不利于农业大型机械化,以种植水稻的水田农业为主,此外还发展了水产业。

5、农业生产差异

5、农业生产差异

松嫩平原:水热条件较差,发展旱地耕作业;种植玉米、春小麦、大豆等作物,一年一熟,生长期较短;西部降水少,草原分布广,发展畜牧业。

长江三角洲:水热条件良好,发展水平耕作业;种植水稻、油菜、棉花等作物,一年两熟至三熟。河湖水面较广,水产业发达。

长江三角洲位于我国沿海航线的中枢,又是长江入海的门户,对内、对外联系方便,依托当地发达的农业基础发展轻工业,从国内外运入矿产资源发展重工业,成为我国重要的综合性工业基地

6、工业生产差异

松嫩平原则利用当地丰富的石油资源和邻近地区的煤铁等资源发展工业,成为我国的重化工业基地。

区域特征总结

地理位置:纬度位置,海陆位置,相对位置

地形:地形类型,海拔高低,地势等

气候:气候类型,气候特点(气温,温差,降水,光照,风,气象灾害等)

水文:水文特征(流量,含沙量,汛期,结冰期)水系特征(河流流向,流域面积,支流多少等)

植被:植被类型,植被覆盖度

土壤:土壤类型,土壤肥力等

资源:资源丰富与否

自然要素特征:

农业:农业地域类型,农业结构,耕作方式,熟制,主要农作物等

工业:主要工业部门、工业类型等

人口和城市:人口数量和素质,城市化水平,城市分布等

交通、科技-------

人文要素特征:

以长江三角洲为例,说明地理环境差异对区域发展的影响

地理位置:东部沿海地区的中部

气候:亚热带季风气候,雨热同期,水热条件好

土地:河湖密布,多水田,耕地分散,人均耕地面积低

矿产资源:贫乏

内外联系方便

商业贸易发达

运入矿产资源

种植水稻、油菜、棉花等作物

水产业较为发达

农业发达,形成重要的粮棉基地

综合性工业基地

发展轻工业

发展重工业

长江三角洲 松嫩平原

地理 位置 纬度位置

相对位置

自然 条件 气候条件

耕地条件

矿产资源

农业 生产 耕作类型

主要作物

作物熟制

工业 生产 发展方向

30°N ~ 33°N附近

43°N~48°N

东部沿海地区的中部,长江入海口

地处东北地区中部

亚热带季风气候

温带季风气候

水稻土为主;多为水田,耕地比较分散,人均耕地面积少

黑土为主;耕地多为旱地,集中连片,人均耕地面积大

贫乏

丰富的石油等资源

水田耕作业、水产养殖业

旱地耕作业、畜牧业

水稻、油菜、棉花

玉米、春小麦、大豆

一年两熟至三熟

一年一熟

依托农业发展轻工业,运入矿产资源发展重工业,形成综合性工业基地

利用石油和煤铁资源发展重化工业,形成重化工业基地

比较长江三角洲和松嫩平原区域要素的差异

区域要素是一成不变的吗?请举例说明

【问题】

区域各要素对区域发展的影响都不是固定不变的,而是随着技术、经济、社会以及自然等因素的变化而改变。

随着农业生产技术的改进和气候变暖,松嫩平原水稻种植面积不断扩大。

改革开放以来,随着工业化和城镇化的迅速发展,长江三角洲地区人口持续增加,土地利用结构不断调整,耕地面积大幅减少,逐渐由全国的粮食净输出区变为粮食净输入区。

▋活动●比较不同区域人们生活的差异

不同区域,由于地理环境的差异,建筑物呈现出诸多不同。不仅传统民居如此,而且现代城市的住宅楼也如此。

1.下面列出的是我国南北方传统民居的差异,分析形成这些差异的自然原因:

●北方民居正南正北的方位观比南方强;

●北方民居的墙体严实厚重,南方民居的墙体轻薄;

●北方民居屋顶坡度、房屋进深较小,房屋高度较矮,房檐较窄;南方屋顶坡度、房屋进深较大,房屋高度较高,房檐较宽。

▋活动●比较不同区域人们生活的差异

1.下面列出的是我国南北方传统民居的差异,分析形成这些差异的自然原因:

比较而言,北方的冬季寒冷而漫长,南方的夏季湿热面漫长。为了在冬季充分利用太阳光照和热量,北方民居正南正北的方位观比南方强。北方民居的墙体严实厚重,利于在冬季保温御寒:南方民居的墙体轻薄,利于在夏季通风透气。

从北到南,年降水量逐渐增大,民居的屋顶坡度也逐渐增大(利于排水):随着对保温要求的降低和对通风纳凉要求的提高,民居的房槽逐渐加宽,房屋进深和高度逐渐加大。

▋活动●比较不同区域人们生活的差异

不同区域,由于地理环境的差异,建筑物呈现出诸多不同。不仅传统民居如此,而且现代城市的住宅楼也如此。

2下面列出的是我国南北方城市住宅楼的差异,分析导致这些差异的自然原因:

●假设劳动力价格、地价、建筑材料单价等因素相同,修建同等面积的住房,北方的建筑成本比南方高;

●建同样高度的多幢楼房,北方楼房的南北间距比南方大。

▋活动●比较不同区域人们生活的差异

2.下面列出的是我国南北方城市住宅楼的差异,分析导致这些差异的自然原因:

北方的城市住宅楼建设要考虑冬季室内取暖和墙体保温,所以建筑成本较高。

楼房间距的大小主要看冬季的正午太阳高度,冬季的正午太阳高度自北向南逐渐增大,为保证楼房底层正午有阳光照射,楼房间距自北向南逐渐减小。

地理条件是区域发展的基础,地理条件的时空差异使人类社会、经济、文化等活动也存在着明显的区域差异。以某一特定区域为对象,揭示区域地理环境的特征、结构、发展变化,以及区域差异和区域关联,研究人类活动与环境的相互作用和影响,形成了地理学的一个重要分支学科--区域地理。一些学者认为,区域地理是地理科学的核心,因为它最完美地反映了地理学地域性特征和综合性特征的结合。我国著名地理学家吴传钧先生曾撰文指出:重视区域研究是中国地理学的伟大传统。

荷兰建大量风车进行排水防涝

▋阅读●区域地理研究是中国地理学的传统

3.图示该类生态环境问题及分布地区对应正确的是( )

A.盐渍化—华北地区 B.沙漠化—西北地区

C.石漠化—西南地区 D.红漠化—东南地区

4.该地区治理此类生态问题可采取的有效措施是( )

A.植树造林 B.合理灌溉 C.退耕还牧 D.退田还湖

当堂检测

B

A

2010年,按照国家统一部署,山东省与重庆市“结缘”,开展扶贫协作。2021年,重庆通过鲁渝协同招商项目共计62个,总投资约442亿元,涉及装备制造、医疗器械、文旅康养、基础设施建设等多个领域。据此完成下面小题。

1.鲁渝扶贫协作主要体现了区域的( )

A.差异性 B.层次性 C.整体性 D.过渡性

2.鲁渝协作中伴随着区域要素的流动,从鲁流向渝的要素主要是( )

①风俗②资金③技术④能源

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

3.图示该类生态环境问题及分布地区对应正确的是( )

A.盐渍化—华北地区 B.沙漠化—西北地区

C.石漠化—西南地区 D.红漠化—东南地区

4.该地区治理此类生态问题可采取的有效措施是( )

A.植树造林 B.合理灌溉 C.退耕还牧 D.退田还湖

当堂检测

B

A

下图中甲位于华北平原,乙位于长江中下游平原。读图,完成下面小题。

3.甲、乙两地耕作制度不同,导致这种差异的主要自然因素是( )

A.热量 B.海拔 C.水分 D.土壤

4.甲、乙两地共同的地理现象是( )

A.广泛种植水稻 B.雨热同期

C.河流结冰期长 D.水运发达

5.甲地楼房南北间距一般大于乙地,其影响因素主要是( )

A.河流流向 B.海陆位置 C.盛行风向 D.纬度位置

D

第一章区域与区域发展

第二节区域整体性和关联性

▋课程标准

结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义。

▋学习目标

1. 结合区域资料、图像,认知区域的自然要素、人文要素,以及不同区域的差异。(区域认知)

2. 从要素综合、时空综合、地方综合角度,分析区域的整体性、关联性特征及如何因地制宜促进区域的发展。(综合思维)

3. 能够从人类活动与地理环境关系的角度,理解区域发展的整体性和关联性。(人地协调观)

4. 结合区域地理环境,认识坚持因地制宜、促进区域发展。(地理实践力)

浙江省青田县地处亚热带季风气候区,拥有1200多年稻田养鱼历史。2005年,青田县的稻鱼共生系统被联合国列入“全球重要农业文化遗产保护试点”。随着城镇化的发展,这里的务农人员锐减,稻鱼共生系统的延续面临困难。

1.青田县的稻鱼共生系统各要素之间是怎样关联的?

2.青田县与外界的哪些联系能够促进稻鱼共生系统的传承?

区域整体性

0 1

1、区域要素

结合必修一所学知识,从下面两图中找出区域要素有哪些?

【问题】

区域要素可以分为自然要素和人文要素。

自然要素:地质、地貌、气候、水文、生物、土壤等。

人文要素:包括人口、文化、经济等。

(区域要素可以通过景观直接或间接地反映出来。)

福建省连城县宣和镇培田村依山傍水,保持着较为完整的明清时期古民居建筑群,是中国乡土建筑的典型代表。这些建筑体现了培田人对天地、祖先、圣贤的敬畏之心和浓郁的传统氛围。2005年培田村被评为“中国历史文化名村”

案例:福建培田村

1、区域要素

1.图中可以看到哪些区域要素

图中可以看到地貌、气候、水文、生物、土壤、文化、建筑、农业等要素;

2. 培田被评为“中国历史文化名村”,与哪些区域要素有关?

与文化、建筑等要素有关。

1、区域要素

2、区域要素相互影响

直接影响:人类的生产和生活,需要从自然界获取物质和能量,与自然界发生直接联系

捕鱼

采矿

风能发电

间接影响:通过制度、习俗、社会组织等等影响人类生产和生活,在间接影响自然界。

2、区域要素相互影响

我国环境保护法规的实施,控制了污染企业的数量和分布以及污染物的排放,从而减少了人类对自然界的破坏

3、区域要素相互作用、相互制约,进而影响区域的发展。

1.青田县的稻鱼共生系统各要素之间是怎样关联的?

2.简要分析稻鱼共生系统中鱼的存在对水稻生长环境的有利影响。

【思考】

3、区域要素相互作用、相互制约,进而影响区域的发展。

1.青田县的稻鱼共生系统各要素之间是怎样关联的?

浙江省青田县在稻田里养鱼,鱼食昆虫、杂草、鱼粪肥田;水稻为鱼类提供氧气、有机物等,形成良性循环的稻田共生系统。

【思考】

3、区域要素相互作用、相互制约,进而影响区域的发展。

2.简要分析稻鱼共生系统中鱼的存在对水稻生长环境的有利影响。

【思考】

鱼以杂草为食,起到清除杂草(减轻草害)的作用;

鱼捕食昆虫(吞食害虫),起到除虫(减少病虫害)的作用;

鱼类的翻土可增大土壤孔隙,起到松土的作用(可改善土壤的透气性);

鱼的排泄物增加土壤有机质含量,提高土壤肥力,降低施肥数量;

鱼在水中生存,搅动水体,增加稻田水体氧气含量。

阅读

case

阿曼位于亚洲的西部,地处热带沙漠气候区,终年炎热干燥,年平均降水量只有100-200毫米,是一个淡水资源奇缺的国家。自古以来,阿曼人的生活用水主要依靠人工修建的水渠灌溉系统--法拉吉。

法拉吉主要依靠重力,把山泉水、地下水引到村落中,其中有的水渠藏于地下,以免水被蒸发,有的水渠露出地面,便于人们使用。为了公平、合理利用珍贵的水资源,人们还遵循一套严格的用水制度--最初露出地表的渠水用于食用,接下来的一段渠水用于沐浴,再下去的一段渠水用于洗衣、洗器皿等,最后的一段渠水用于灌溉果园和农田。这套用水制度至今还在执行

据统计,阿曼全国曾有4500多条法拉吉,由于老化和地下水位太低,目前仍可有效使用的有3000多条。阿曼的法拉吉密如蛛网,每条长3-5千米,总长度达上万千米,每年输送9亿立方米的水,占全国水消费量的70%。

2006年,法拉吉被评为世界文化遗产。

阿曼的世界文化遗产——法拉吉

(1)当地人为什么要建造法拉吉

气候:地处热带沙漠气候区,终年炎热干燥,年平均降水量只有100——200毫米,是一个淡水资源奇缺的国家。

(2)当地人是怎样利用和分配水资源的

利用:法拉吉主要依靠重力,把山泉水、地下水引到村落中,其中有的水渠藏于地下,以免水被蒸发;有的水渠露出地面,便于人们使用。

分配:执行一套严格的用水制度。(按照食用——淋浴——洗衣、洗器皿——灌溉果园和农田顺序使用,避免浪费)

阿曼的世界文化遗产——法拉吉

(3)法拉吉是如何影响区域发展的

法拉吉是一种独特的农业灌溉方法。它不但为阿曼人带来了宝贵的水源,而且使阿曼村庄形成了独特布局,并塑造了人们的生活方式。

区域差异与区域关联性

02

1、区域差异是普遍存在的

区域之间的差异主要体现在哪些方面?

【问题】

地理位置差异

自然条件差异

发展水平差异

文化习俗差异

2、区域差异是区域关联的基础

区域差异

自然要素差异

人文要素差异

区域间流动

区域关联

区域在发展过程中,都会直接或间接地与其他区域发生关联。区域关联主要是通过自然要素和人文要素的区域间流动实现的。

河水从上游流向下游、野生动物的季节性迁徙,属于自然要素的区域间流动。

人口迁移、产业转移、区际贸易、文化交流等,属于人文要素的区域间流动

3. 区域关联的影响

区域之间流动的要素种类及其方向、强度的变化,可以改变区域生产、生活方式,进而影响区域的发展方向。

【思考】青田县与外界的哪些联系能够促进稻鱼共生系统的传承

现代人对绿色环保食品和体验农事活动的需求增加,才促使当地人收人的增加,进而吸引更多人返乡创业,促进稻鱼共生系统的延续与开发。

京津冀协同发展战略

。

北京:全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心;

天津:全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区;

河北:全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区。

三区的功能定位是什么?

三者之间有什么关联性?

北京市、天津市和河北省依据京津冀协同发展战略,强化各自的功能定位,各有侧重的推动要素流动,从而促进各自的进一步发展。

因地制宜与区域发展

0 3

因地制宜

①依据自身地理条件,合理安排人类活动

②考虑区域关联的发展变化,调整人类活动

比较不同区域的发展

①研究各区域地理环境的整体性

②分析区域与区外的关联性

阅读课本,结合所学知识,对比松嫩平原和长江三角洲的自然要素和人文要素差异

【案例研究】松嫩平原和长江三角洲对比

1、地理位置

长江三角洲:位于30°N—33°N附近,地处我国东部沿海地区的中部,长江入海口。

松嫩平原: 位于44°N—48°N,地处我国东北地区的中部。

2、气候条件

(1)导致长江三角洲和松嫩平原年平均气温差异的主要原因是什么

两地间年平均气温差异的主要原因是纬度位置的差异。

(2)长江三角洲和松嫩平原的年降水量分布各呈什么规律 形成这种分布规律的主要原因分别是什么

长江三角洲年降水量较多,呈现由南向北减少的分布规律;松嫩平原年降水量较少,呈现由东南向西北减少的分布规律。长江三角洲各地的年降水量主要由大气环流决定,主要受夏季风的影响;松嫩平原的年降水量既受季风影响,又受地形影响。

【思考】

2、气候条件

长江三角洲:地处亚热带季风气候区,夏季高温多雨,雨热同期。

松嫩平原:地处温带季风气候,虽然雨热同期,但大陆性稍强:东边有山脉阻挡,降水较少,温暖季节短。不足:缺少热量

3、耕地条件

长江三角洲:经过人们长期工作改造,形成水稻土;该地河网密布,湖泊众多,耕地多为水田,较为分散,加上人口稠密,人均耕地面积低于全国平均水平

松嫩平原:黑土分布广泛,黑土肥力更高;耕地多为旱地集中连片,人口密度相对较低,人均耕地水平高于全国平均水平

水稻土和黑土都是生产力较高的土壤,但黑土肥力更高。

4、矿产资源条件

长江三角洲:矿产资源贫乏

松嫩平原:石油等矿产资源丰富

长江三角洲和松嫩平原河网密度的差异,对农业生产会产生哪些影响

松嫩平原河网密度小,耕地集中连片,以种植小麦、玉米的旱作农业为主。

长江三角洲河网密度大,耕地破碎,不利于农业大型机械化,以种植水稻的水田农业为主,此外还发展了水产业。

5、农业生产差异

5、农业生产差异

松嫩平原:水热条件较差,发展旱地耕作业;种植玉米、春小麦、大豆等作物,一年一熟,生长期较短;西部降水少,草原分布广,发展畜牧业。

长江三角洲:水热条件良好,发展水平耕作业;种植水稻、油菜、棉花等作物,一年两熟至三熟。河湖水面较广,水产业发达。

长江三角洲位于我国沿海航线的中枢,又是长江入海的门户,对内、对外联系方便,依托当地发达的农业基础发展轻工业,从国内外运入矿产资源发展重工业,成为我国重要的综合性工业基地

6、工业生产差异

松嫩平原则利用当地丰富的石油资源和邻近地区的煤铁等资源发展工业,成为我国的重化工业基地。

区域特征总结

地理位置:纬度位置,海陆位置,相对位置

地形:地形类型,海拔高低,地势等

气候:气候类型,气候特点(气温,温差,降水,光照,风,气象灾害等)

水文:水文特征(流量,含沙量,汛期,结冰期)水系特征(河流流向,流域面积,支流多少等)

植被:植被类型,植被覆盖度

土壤:土壤类型,土壤肥力等

资源:资源丰富与否

自然要素特征:

农业:农业地域类型,农业结构,耕作方式,熟制,主要农作物等

工业:主要工业部门、工业类型等

人口和城市:人口数量和素质,城市化水平,城市分布等

交通、科技-------

人文要素特征:

以长江三角洲为例,说明地理环境差异对区域发展的影响

地理位置:东部沿海地区的中部

气候:亚热带季风气候,雨热同期,水热条件好

土地:河湖密布,多水田,耕地分散,人均耕地面积低

矿产资源:贫乏

内外联系方便

商业贸易发达

运入矿产资源

种植水稻、油菜、棉花等作物

水产业较为发达

农业发达,形成重要的粮棉基地

综合性工业基地

发展轻工业

发展重工业

长江三角洲 松嫩平原

地理 位置 纬度位置

相对位置

自然 条件 气候条件

耕地条件

矿产资源

农业 生产 耕作类型

主要作物

作物熟制

工业 生产 发展方向

30°N ~ 33°N附近

43°N~48°N

东部沿海地区的中部,长江入海口

地处东北地区中部

亚热带季风气候

温带季风气候

水稻土为主;多为水田,耕地比较分散,人均耕地面积少

黑土为主;耕地多为旱地,集中连片,人均耕地面积大

贫乏

丰富的石油等资源

水田耕作业、水产养殖业

旱地耕作业、畜牧业

水稻、油菜、棉花

玉米、春小麦、大豆

一年两熟至三熟

一年一熟

依托农业发展轻工业,运入矿产资源发展重工业,形成综合性工业基地

利用石油和煤铁资源发展重化工业,形成重化工业基地

比较长江三角洲和松嫩平原区域要素的差异

区域要素是一成不变的吗?请举例说明

【问题】

区域各要素对区域发展的影响都不是固定不变的,而是随着技术、经济、社会以及自然等因素的变化而改变。

随着农业生产技术的改进和气候变暖,松嫩平原水稻种植面积不断扩大。

改革开放以来,随着工业化和城镇化的迅速发展,长江三角洲地区人口持续增加,土地利用结构不断调整,耕地面积大幅减少,逐渐由全国的粮食净输出区变为粮食净输入区。

▋活动●比较不同区域人们生活的差异

不同区域,由于地理环境的差异,建筑物呈现出诸多不同。不仅传统民居如此,而且现代城市的住宅楼也如此。

1.下面列出的是我国南北方传统民居的差异,分析形成这些差异的自然原因:

●北方民居正南正北的方位观比南方强;

●北方民居的墙体严实厚重,南方民居的墙体轻薄;

●北方民居屋顶坡度、房屋进深较小,房屋高度较矮,房檐较窄;南方屋顶坡度、房屋进深较大,房屋高度较高,房檐较宽。

▋活动●比较不同区域人们生活的差异

1.下面列出的是我国南北方传统民居的差异,分析形成这些差异的自然原因:

比较而言,北方的冬季寒冷而漫长,南方的夏季湿热面漫长。为了在冬季充分利用太阳光照和热量,北方民居正南正北的方位观比南方强。北方民居的墙体严实厚重,利于在冬季保温御寒:南方民居的墙体轻薄,利于在夏季通风透气。

从北到南,年降水量逐渐增大,民居的屋顶坡度也逐渐增大(利于排水):随着对保温要求的降低和对通风纳凉要求的提高,民居的房槽逐渐加宽,房屋进深和高度逐渐加大。

▋活动●比较不同区域人们生活的差异

不同区域,由于地理环境的差异,建筑物呈现出诸多不同。不仅传统民居如此,而且现代城市的住宅楼也如此。

2下面列出的是我国南北方城市住宅楼的差异,分析导致这些差异的自然原因:

●假设劳动力价格、地价、建筑材料单价等因素相同,修建同等面积的住房,北方的建筑成本比南方高;

●建同样高度的多幢楼房,北方楼房的南北间距比南方大。

▋活动●比较不同区域人们生活的差异

2.下面列出的是我国南北方城市住宅楼的差异,分析导致这些差异的自然原因:

北方的城市住宅楼建设要考虑冬季室内取暖和墙体保温,所以建筑成本较高。

楼房间距的大小主要看冬季的正午太阳高度,冬季的正午太阳高度自北向南逐渐增大,为保证楼房底层正午有阳光照射,楼房间距自北向南逐渐减小。

地理条件是区域发展的基础,地理条件的时空差异使人类社会、经济、文化等活动也存在着明显的区域差异。以某一特定区域为对象,揭示区域地理环境的特征、结构、发展变化,以及区域差异和区域关联,研究人类活动与环境的相互作用和影响,形成了地理学的一个重要分支学科--区域地理。一些学者认为,区域地理是地理科学的核心,因为它最完美地反映了地理学地域性特征和综合性特征的结合。我国著名地理学家吴传钧先生曾撰文指出:重视区域研究是中国地理学的伟大传统。

荷兰建大量风车进行排水防涝

▋阅读●区域地理研究是中国地理学的传统

3.图示该类生态环境问题及分布地区对应正确的是( )

A.盐渍化—华北地区 B.沙漠化—西北地区

C.石漠化—西南地区 D.红漠化—东南地区

4.该地区治理此类生态问题可采取的有效措施是( )

A.植树造林 B.合理灌溉 C.退耕还牧 D.退田还湖

当堂检测

B

A

2010年,按照国家统一部署,山东省与重庆市“结缘”,开展扶贫协作。2021年,重庆通过鲁渝协同招商项目共计62个,总投资约442亿元,涉及装备制造、医疗器械、文旅康养、基础设施建设等多个领域。据此完成下面小题。

1.鲁渝扶贫协作主要体现了区域的( )

A.差异性 B.层次性 C.整体性 D.过渡性

2.鲁渝协作中伴随着区域要素的流动,从鲁流向渝的要素主要是( )

①风俗②资金③技术④能源

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

3.图示该类生态环境问题及分布地区对应正确的是( )

A.盐渍化—华北地区 B.沙漠化—西北地区

C.石漠化—西南地区 D.红漠化—东南地区

4.该地区治理此类生态问题可采取的有效措施是( )

A.植树造林 B.合理灌溉 C.退耕还牧 D.退田还湖

当堂检测

B

A

下图中甲位于华北平原,乙位于长江中下游平原。读图,完成下面小题。

3.甲、乙两地耕作制度不同,导致这种差异的主要自然因素是( )

A.热量 B.海拔 C.水分 D.土壤

4.甲、乙两地共同的地理现象是( )

A.广泛种植水稻 B.雨热同期

C.河流结冰期长 D.水运发达

5.甲地楼房南北间距一般大于乙地,其影响因素主要是( )

A.河流流向 B.海陆位置 C.盛行风向 D.纬度位置

D