10.1《劝学》课件(共28张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 10.1《劝学》课件(共28张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-16 10:23:32 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

孔子曰:“学而时习之, 不亦说乎?”

庄子曰:“人生也有涯,而知也无涯。”

荀子曰: “学不可以已。”

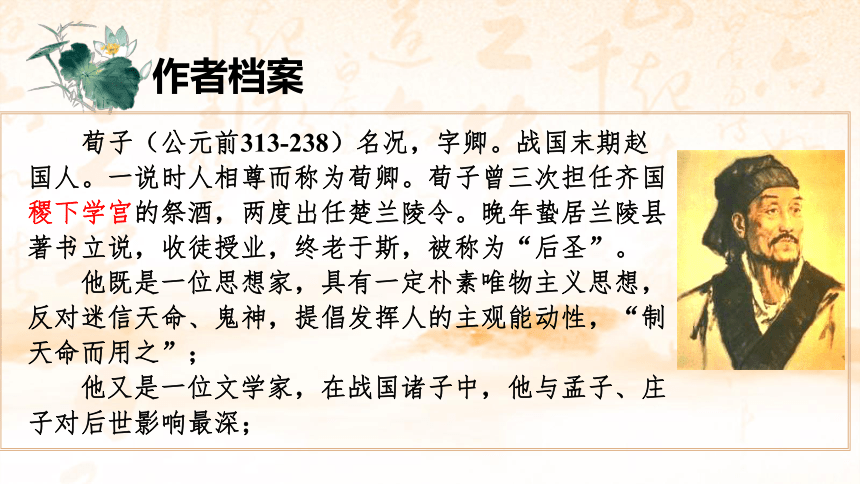

荀子(公元前313-238)名况,字卿。战国末期赵国人。一说时人相尊而称为荀卿。荀子曾三次担任齐国稷下学宫的祭酒,两度出任楚兰陵令。晚年蛰居兰陵县著书立说,收徒授业,终老于斯,被称为“后圣”。

他既是一位思想家,具有一定朴素唯物主义思想,反对迷信天命、鬼神,提倡发挥人的主观能动性,“制天命而用之”;

他又是一位文学家,在战国诸子中,他与孟子、庄子对后世影响最深;

作者档案

荀子又是一位教育家,主张“性恶论”。他认为后天环境和教育可以使人的本性改变,因此,他十分强调教育的作用和学习。

作者档案

1.荀子,名况,字卿,战国时期著名的思想家,道家学派的代表人物。其代表著作为《荀子》。他发展了古代的唯物主义思想,反对天命、鬼神的迷信之说,提出了“性恶”的思想,强调教育和后天学习的重要性。

错误“道家学派”

2.荀子,名况,字卿,赵国人,春秋时期思想家。《荀子》现存32篇,大部分为荀子自著,其余为其弟子记录的荀子言论和思想观点。

错误“春秋时期”

作者档案——判断正误

课文分析

分析课文

这篇文章的中心论点是什么?

分析课文

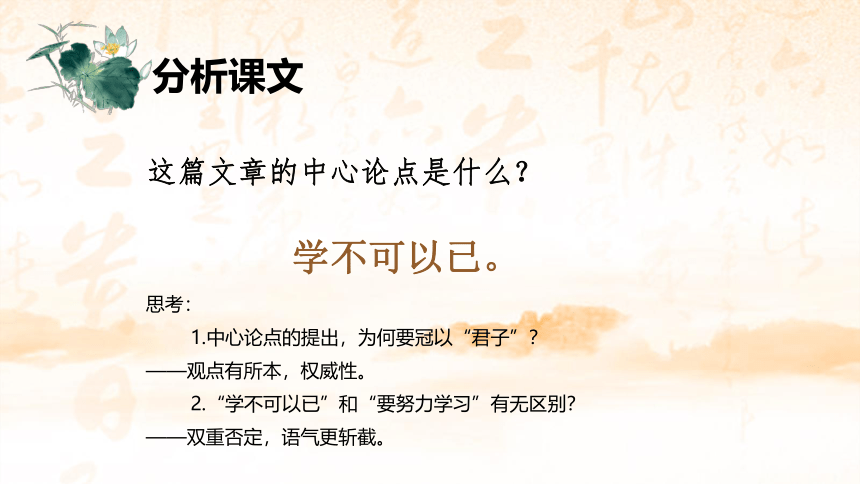

这篇文章的中心论点是什么?

学不可以已。

思考:

1.中心论点的提出,为何要冠以“君子”?

——观点有所本,权威性。

2.“学不可以已”和“要努力学习”有无区别?

——双重否定,语气更斩截。

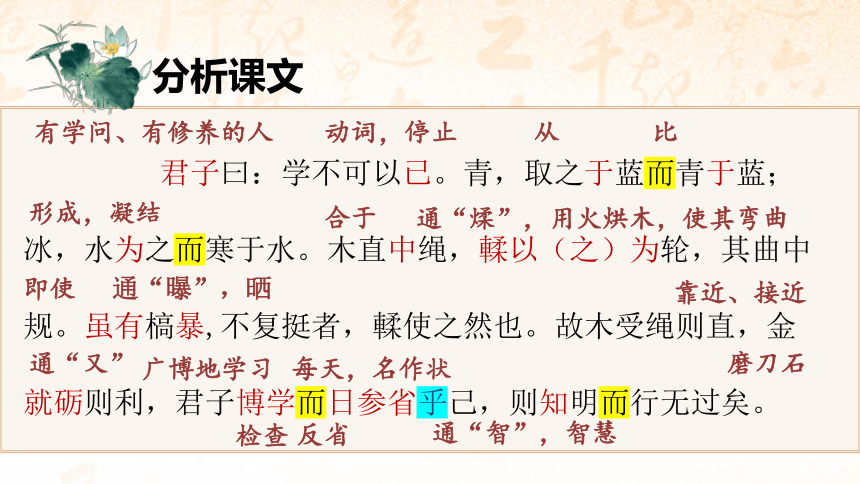

君子曰:学不可以已。青,取之于蓝而青于蓝;冰,水为之而寒于水。木直中绳,輮以(之)为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

分析课文

有学问、有修养的人

动词,停止

从

比

形成,凝结

合于

通“煣”,用火烘木,使其弯曲

即使

通“又”

通“曝”,晒

靠近、接近

磨刀石

广博地学习

每天,名作状

检查

反省

通“智”,智慧

重点虚词“而”

连词,表转折:而青于蓝/而寒于水/而见者远/而闻者彰/而致千里/而绝江河

连词,表修饰:吾尝跂而望矣/吾尝终日而思矣/顺风而呼/登高而招

连词,表并列:则知明而行无过矣/蟹六跪而二螯

连词,表递进:君子博学而日参省乎已

连词,表顺承:积善成德,而神明自得

连词,表假设:锲而不舍/锲而舍之

分析课文

围绕中心论点从哪几个方面展开论述?

《劝学》结构表 第1段 中心论点:学不可以已 分论点(原文) 分论点(自行概括) 论证方法

第2段 分论点1 学习的( ):______________

分析课文

围绕中心论点从哪几个方面展开论述?

《劝学》结构表 第1段 中心论点:学不可以已 分论点(原文) 分论点(自行概括) 论证方法

第2段 分论点 君子博学而日参省乎己 ,则知明而行无过矣 学习的意义:提升自我 比喻论证

分析课文

比喻论证是指用比喻者之理去论证被比喻者之理的论证方法。

在两事物之间,只需要有类似之点,即可用一事物比喻另一事物,从而论证一个比较抽象的事理。

比喻者与被比喻者之间类相异而理相同。

比喻论证

1.比喻与比喻论证的区别?

(1)夏天的太阳好像一个奔跑的孩子,从东边跑到西边,用了整整一天。

(2)翠翠在风日里长养着,故把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,故眸子清明如水晶。自然既长养她且教育她,为人天真活泼,处处俨然如一只小兽。人又那么乖,如山头黄鹿一样,从不想到残忍事情,从不发愁,从不动气。

(3)按锁配钥匙,锁锈先膏油。把思想问题比做锁,是先有锁,后配钥匙。对很落后、很难办的人,转化得有个过程,得先点一点儿油,慢慢再捅。不然,不是把锁捅坏了,就是把钥匙弄断了。

比喻与比喻论证的区别?

比喻重在使具象的人和事生动化,使抽象的事物形象化;

比喻论证重在使复杂的道理简单化,即关系的相似或是道理的相通。

比喻

比喻

比喻论证

学习的意义

提高自己

改变自己

青出于蓝

冰寒于水

学习这种后天行为可以改变、提高固有的、天生的属性

輮以为轮

不复挺者

“輮”使“非器”成为“器”

学习带来的改变是不可逆的

木受绳则直

金就砺则利

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣

改变的趋势是提高

比喻句

比喻意义

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也 。

外物

曾经

表修饰

提起脚跟

片刻

表修饰

劲疾

明显,清楚

借助,利用

游泳

横渡

通“性”,天赋,资质

使……利(加快)

到达

善于

分析课文

围绕中心论点从哪几个方面展开论述?

《劝学》结构表 第1段 中心论点:学不可以已 分论点(原文) 分论点(自行概括) 论证方法

第2段分论点 君子博学而日参省乎己 学习的意义:提升自我 比喻论证

第3段分论点

分析课文

围绕中心论点从哪几个方面展开论述?

《劝学》结构表 第1段 中心论点:学不可以已 分论点(原文) 分论点(自行概括) 论证方法

第2段分论点 君子博学而日参省乎己 学习的意义:提升自我 比喻论证

第3段分论点 君子生非异也,善假于物也 学习的本质(作用): 假借外物、弥补不足 连续设喻

学习的

作 用

弥 补

不 足

跂而望 不如登高

登高而招 见者远

顺风而呼 闻者彰

假舆马者 致千里

假舟楫者 绝江河

借助外在条件能弥补不足:

“君子生非异也

善假于物也”

比喻句

比喻意义

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

起

兼词, “于此”、“于是”

古代的半步

没有用来…的(办法)

雕刻

雕刻

如果

定语后置的标志

方位词作状语,向上、向下

表顺承

专一

腿

表并列

黄鳝、鳝鱼

藏身

因为

分析课文

围绕中心论点从哪几个方面展开论述?

《劝学》结构表 第1段 中心论点:学不可以已 分论点(原文) 分论点(自行概括) 论证方法

第2段分论点 君子博学而日参省乎己 学习的意义:提升自我 比喻论证

第3段分论点 君子生非异也,善假于物也 学习的本质(作用): 假借外物;弥补不足 连续设喻

第4段分论点

分析课文

围绕中心论点从哪几个方面展开论述?

《劝学》结构表 第1段 中心论点:学不可以已 分论点(原文) 分论点(自行概括) 论证方法

第2段分论点 君子博学而日参省乎己 学习的意义:提升自我 比喻论证

第3段分论点 君子生非异也,善假于物也 学习的本质(作用): 假借外物;弥补不足; 连续设喻

第4段分论点 积善成德,而神明自得,圣心备焉 学习的方法/态度: 积累 坚持 专一 对比设喻

方法

和

态度

积累

坚持

专心

积土成山,风雨兴焉

积水成渊,蛟龙生焉

不积跬步,无以至千里

不积小流,无以成江海

骐骥一跃,不能十步

驽马十驾,功在不舍

锲而舍之,朽木不折

锲而不舍,金石可镂

正面设喻

反面设喻

学 习

要积累

(对比)

学 习

要坚持

(对比)

蚓无爪牙之利…用心一也

蟹六跪而二螯…用心躁也

学 习

要专一

(对比)

比喻句

比喻意义

分析课文

围绕中心论点从哪几个方面展开论述?

从“为什么”到“怎么样”

《劝学》结构表 第1段 中心论点:学不可以已 分论点(原文) 分论点(自行概括) 论证方法

第2段分论点 君子博学而日参省乎己 学习的意义:提升自我 比喻论证

第3段分论点 君子生非异也,善假于物也 学习的本质(作用): 弥补不足;假借外物 连续设喻

第4段分论点 积善成德,而神明自得,圣心备焉 学习的方法/态度: 积累 坚持 专一 对比设喻

对比阅读

《劝学诗》

宋代赵恒

富家不用买良田,书中自有千锺粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。

类比推理,是一种前提与结论具有或然性联系的推理,也称类比法,是根据两个(或两类)事物在若干属性上相似从而推出其在其他属性上也相似的推理,是从特殊到特殊的推导事理的逻辑手段。

如张三和李四身体条件相同,张三吸食一定量毒品会成瘾,李四

不用试也可推出相同结论。但属性不同则不能如此类比。

《邹忌讽齐王纳谏》由一个人的“受蔽”推出同类的另一个人也同样会“受蔽”,从而得出“王之蔽甚矣”的结论。

喻证的本体喻体是两类不同事物,力求形象、生动,对语境依赖程度较高;而类比无须形象、不求生动,要求类比与被类比的具有相同属性,从而推出未知事理。

类比推理,是一种前提与结论具有或然性联系的推理,也称类比法,是根据两个(或两类)事物在若干属性上相似从而推出其在其他属性上也相似的推理,是从特殊到特殊的推导事理的逻辑手段。

1.青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。人……

比喻论证。《劝学》中的草木变化、动物活动,显然不能与人的行为类比,不能由水和冰的关系推理出人的状态,更不能由蚯蚓、马等动物推导出人的某些能力、性质。它们与人的关系只是形似而非质同,没有内在、必然的联系。

2. 山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。

类比论证。山是仙的居所、水是龙的居所、陋室是人的居所,这是原本属性的相似,所以山因为仙而出名,水因为龙而灵,可以推出陋室也会因人而不简陋,这是其他属性的相似。

类比推理,是一种前提与结论具有或然性联系的推理,也称类比法,是根据两个(或两类)事物在若干属性上相似从而推出其在其他属性上也相似的推理,是从特殊到特殊的推导事理的逻辑手段。

1.“人不发横财不富,马不吃夜草不肥”

比喻论证 没有原本相似的属性

2.人们喜欢把主食泡在炖菜中,比如玉米饼和高粱米饭,一经炖菜的浸润,有如酒经过了岁月的洗礼,滋味格外醇厚。

类比论证

原本属性的相似:饮食 历经时间 推出的相似属性:滋味醇厚

3.初生的婴儿总是不美的,革新中的事物也是如此,因为革新正是时间所孕育的婴儿。

类比论证

原本属性的相似:婴儿和事物都是初生 推出的相似属性:不美

孔子曰:“学而时习之, 不亦说乎?”

庄子曰:“人生也有涯,而知也无涯。”

荀子曰: “学不可以已。”

荀子(公元前313-238)名况,字卿。战国末期赵国人。一说时人相尊而称为荀卿。荀子曾三次担任齐国稷下学宫的祭酒,两度出任楚兰陵令。晚年蛰居兰陵县著书立说,收徒授业,终老于斯,被称为“后圣”。

他既是一位思想家,具有一定朴素唯物主义思想,反对迷信天命、鬼神,提倡发挥人的主观能动性,“制天命而用之”;

他又是一位文学家,在战国诸子中,他与孟子、庄子对后世影响最深;

作者档案

荀子又是一位教育家,主张“性恶论”。他认为后天环境和教育可以使人的本性改变,因此,他十分强调教育的作用和学习。

作者档案

1.荀子,名况,字卿,战国时期著名的思想家,道家学派的代表人物。其代表著作为《荀子》。他发展了古代的唯物主义思想,反对天命、鬼神的迷信之说,提出了“性恶”的思想,强调教育和后天学习的重要性。

错误“道家学派”

2.荀子,名况,字卿,赵国人,春秋时期思想家。《荀子》现存32篇,大部分为荀子自著,其余为其弟子记录的荀子言论和思想观点。

错误“春秋时期”

作者档案——判断正误

课文分析

分析课文

这篇文章的中心论点是什么?

分析课文

这篇文章的中心论点是什么?

学不可以已。

思考:

1.中心论点的提出,为何要冠以“君子”?

——观点有所本,权威性。

2.“学不可以已”和“要努力学习”有无区别?

——双重否定,语气更斩截。

君子曰:学不可以已。青,取之于蓝而青于蓝;冰,水为之而寒于水。木直中绳,輮以(之)为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

分析课文

有学问、有修养的人

动词,停止

从

比

形成,凝结

合于

通“煣”,用火烘木,使其弯曲

即使

通“又”

通“曝”,晒

靠近、接近

磨刀石

广博地学习

每天,名作状

检查

反省

通“智”,智慧

重点虚词“而”

连词,表转折:而青于蓝/而寒于水/而见者远/而闻者彰/而致千里/而绝江河

连词,表修饰:吾尝跂而望矣/吾尝终日而思矣/顺风而呼/登高而招

连词,表并列:则知明而行无过矣/蟹六跪而二螯

连词,表递进:君子博学而日参省乎已

连词,表顺承:积善成德,而神明自得

连词,表假设:锲而不舍/锲而舍之

分析课文

围绕中心论点从哪几个方面展开论述?

《劝学》结构表 第1段 中心论点:学不可以已 分论点(原文) 分论点(自行概括) 论证方法

第2段 分论点1 学习的( ):______________

分析课文

围绕中心论点从哪几个方面展开论述?

《劝学》结构表 第1段 中心论点:学不可以已 分论点(原文) 分论点(自行概括) 论证方法

第2段 分论点 君子博学而日参省乎己 ,则知明而行无过矣 学习的意义:提升自我 比喻论证

分析课文

比喻论证是指用比喻者之理去论证被比喻者之理的论证方法。

在两事物之间,只需要有类似之点,即可用一事物比喻另一事物,从而论证一个比较抽象的事理。

比喻者与被比喻者之间类相异而理相同。

比喻论证

1.比喻与比喻论证的区别?

(1)夏天的太阳好像一个奔跑的孩子,从东边跑到西边,用了整整一天。

(2)翠翠在风日里长养着,故把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,故眸子清明如水晶。自然既长养她且教育她,为人天真活泼,处处俨然如一只小兽。人又那么乖,如山头黄鹿一样,从不想到残忍事情,从不发愁,从不动气。

(3)按锁配钥匙,锁锈先膏油。把思想问题比做锁,是先有锁,后配钥匙。对很落后、很难办的人,转化得有个过程,得先点一点儿油,慢慢再捅。不然,不是把锁捅坏了,就是把钥匙弄断了。

比喻与比喻论证的区别?

比喻重在使具象的人和事生动化,使抽象的事物形象化;

比喻论证重在使复杂的道理简单化,即关系的相似或是道理的相通。

比喻

比喻

比喻论证

学习的意义

提高自己

改变自己

青出于蓝

冰寒于水

学习这种后天行为可以改变、提高固有的、天生的属性

輮以为轮

不复挺者

“輮”使“非器”成为“器”

学习带来的改变是不可逆的

木受绳则直

金就砺则利

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣

改变的趋势是提高

比喻句

比喻意义

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也 。

外物

曾经

表修饰

提起脚跟

片刻

表修饰

劲疾

明显,清楚

借助,利用

游泳

横渡

通“性”,天赋,资质

使……利(加快)

到达

善于

分析课文

围绕中心论点从哪几个方面展开论述?

《劝学》结构表 第1段 中心论点:学不可以已 分论点(原文) 分论点(自行概括) 论证方法

第2段分论点 君子博学而日参省乎己 学习的意义:提升自我 比喻论证

第3段分论点

分析课文

围绕中心论点从哪几个方面展开论述?

《劝学》结构表 第1段 中心论点:学不可以已 分论点(原文) 分论点(自行概括) 论证方法

第2段分论点 君子博学而日参省乎己 学习的意义:提升自我 比喻论证

第3段分论点 君子生非异也,善假于物也 学习的本质(作用): 假借外物、弥补不足 连续设喻

学习的

作 用

弥 补

不 足

跂而望 不如登高

登高而招 见者远

顺风而呼 闻者彰

假舆马者 致千里

假舟楫者 绝江河

借助外在条件能弥补不足:

“君子生非异也

善假于物也”

比喻句

比喻意义

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

起

兼词, “于此”、“于是”

古代的半步

没有用来…的(办法)

雕刻

雕刻

如果

定语后置的标志

方位词作状语,向上、向下

表顺承

专一

腿

表并列

黄鳝、鳝鱼

藏身

因为

分析课文

围绕中心论点从哪几个方面展开论述?

《劝学》结构表 第1段 中心论点:学不可以已 分论点(原文) 分论点(自行概括) 论证方法

第2段分论点 君子博学而日参省乎己 学习的意义:提升自我 比喻论证

第3段分论点 君子生非异也,善假于物也 学习的本质(作用): 假借外物;弥补不足 连续设喻

第4段分论点

分析课文

围绕中心论点从哪几个方面展开论述?

《劝学》结构表 第1段 中心论点:学不可以已 分论点(原文) 分论点(自行概括) 论证方法

第2段分论点 君子博学而日参省乎己 学习的意义:提升自我 比喻论证

第3段分论点 君子生非异也,善假于物也 学习的本质(作用): 假借外物;弥补不足; 连续设喻

第4段分论点 积善成德,而神明自得,圣心备焉 学习的方法/态度: 积累 坚持 专一 对比设喻

方法

和

态度

积累

坚持

专心

积土成山,风雨兴焉

积水成渊,蛟龙生焉

不积跬步,无以至千里

不积小流,无以成江海

骐骥一跃,不能十步

驽马十驾,功在不舍

锲而舍之,朽木不折

锲而不舍,金石可镂

正面设喻

反面设喻

学 习

要积累

(对比)

学 习

要坚持

(对比)

蚓无爪牙之利…用心一也

蟹六跪而二螯…用心躁也

学 习

要专一

(对比)

比喻句

比喻意义

分析课文

围绕中心论点从哪几个方面展开论述?

从“为什么”到“怎么样”

《劝学》结构表 第1段 中心论点:学不可以已 分论点(原文) 分论点(自行概括) 论证方法

第2段分论点 君子博学而日参省乎己 学习的意义:提升自我 比喻论证

第3段分论点 君子生非异也,善假于物也 学习的本质(作用): 弥补不足;假借外物 连续设喻

第4段分论点 积善成德,而神明自得,圣心备焉 学习的方法/态度: 积累 坚持 专一 对比设喻

对比阅读

《劝学诗》

宋代赵恒

富家不用买良田,书中自有千锺粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。

类比推理,是一种前提与结论具有或然性联系的推理,也称类比法,是根据两个(或两类)事物在若干属性上相似从而推出其在其他属性上也相似的推理,是从特殊到特殊的推导事理的逻辑手段。

如张三和李四身体条件相同,张三吸食一定量毒品会成瘾,李四

不用试也可推出相同结论。但属性不同则不能如此类比。

《邹忌讽齐王纳谏》由一个人的“受蔽”推出同类的另一个人也同样会“受蔽”,从而得出“王之蔽甚矣”的结论。

喻证的本体喻体是两类不同事物,力求形象、生动,对语境依赖程度较高;而类比无须形象、不求生动,要求类比与被类比的具有相同属性,从而推出未知事理。

类比推理,是一种前提与结论具有或然性联系的推理,也称类比法,是根据两个(或两类)事物在若干属性上相似从而推出其在其他属性上也相似的推理,是从特殊到特殊的推导事理的逻辑手段。

1.青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。人……

比喻论证。《劝学》中的草木变化、动物活动,显然不能与人的行为类比,不能由水和冰的关系推理出人的状态,更不能由蚯蚓、马等动物推导出人的某些能力、性质。它们与人的关系只是形似而非质同,没有内在、必然的联系。

2. 山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。

类比论证。山是仙的居所、水是龙的居所、陋室是人的居所,这是原本属性的相似,所以山因为仙而出名,水因为龙而灵,可以推出陋室也会因人而不简陋,这是其他属性的相似。

类比推理,是一种前提与结论具有或然性联系的推理,也称类比法,是根据两个(或两类)事物在若干属性上相似从而推出其在其他属性上也相似的推理,是从特殊到特殊的推导事理的逻辑手段。

1.“人不发横财不富,马不吃夜草不肥”

比喻论证 没有原本相似的属性

2.人们喜欢把主食泡在炖菜中,比如玉米饼和高粱米饭,一经炖菜的浸润,有如酒经过了岁月的洗礼,滋味格外醇厚。

类比论证

原本属性的相似:饮食 历经时间 推出的相似属性:滋味醇厚

3.初生的婴儿总是不美的,革新中的事物也是如此,因为革新正是时间所孕育的婴儿。

类比论证

原本属性的相似:婴儿和事物都是初生 推出的相似属性:不美

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读