9.2《永遇乐?京口北固亭怀古》课件(共18张PPT)统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 9.2《永遇乐?京口北固亭怀古》课件(共18张PPT)统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 897.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

《永遇乐.京口北固亭怀古》

——执着地于艰难中跋涉

辛弃疾(1140-1207),字幼安,号稼轩。他出生在被金兵占领的历城(今济南)。积极参加抗金斗争,后率部回归南宋,可始终得不到南宋统治者的信任支持。在南归后的四十余年中,辛弃疾先后被免官闲居二十余年。后执政的韩侂胄想通过北伐巩固地位,任命辛弃疾为京口知府。京口是江防重镇,辛弃疾在积极备战中深感很难有所作为。同时韩侂胄好大喜功,急躁冒进,妄图侥幸获胜。辛弃疾对此充满担忧。这首词就是作者65岁时在任镇江任上所作。

创作背景

文题解说

永遇乐:词牌名

京口:古城名,因临京岘xiàn山、长江口而得 名,在今江苏省镇江市

北固亭:即北固楼,在今江苏省镇江市北固山上

怀古:追念古代的事情,大多是通过今昔对比,借古讽今

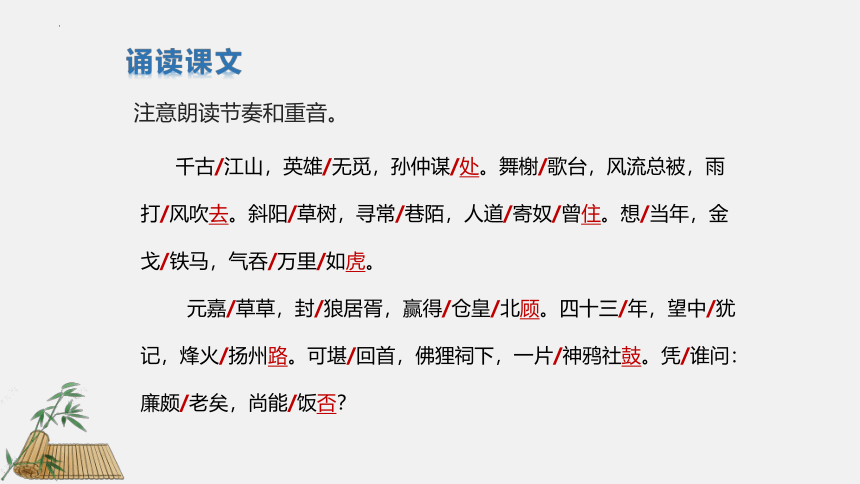

注意朗读节奏和重音。

千古/江山,英雄/无觅,孙仲谋/处。舞榭/歌台,风流总被,雨打/风吹去。斜阳/草树,寻常/巷陌,人道/寄奴/曾住。想/当年,金戈/铁马,气吞/万里/如虎。

元嘉/草草,封/狼居胥,赢得/仓皇/北顾。四十三/年,望中/犹记,烽火/扬州路。可堪/回首,佛狸祠下,一片/神鸦社鼓。凭/谁问:廉颇/老矣,尚能/饭否?

诵读课文

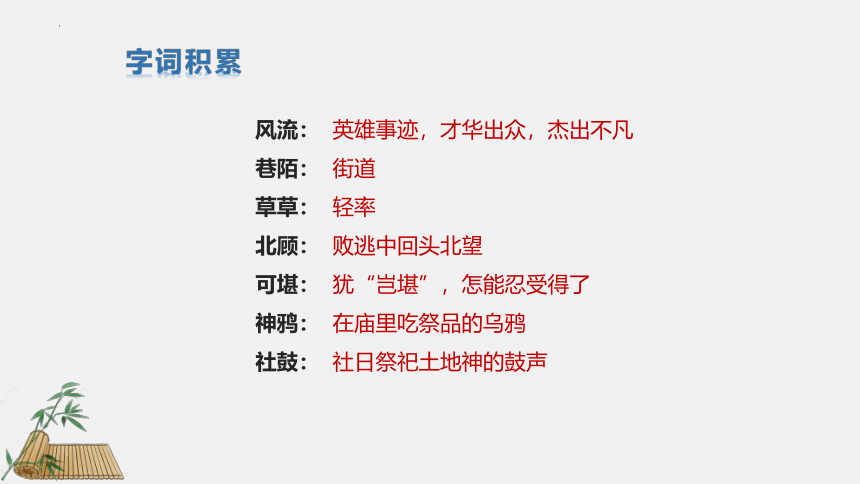

字词积累

风流:

巷陌:

草草:

北顾:

可堪:

神鸦:

社鼓:

英雄事迹,才华出众,杰出不凡

街道

轻率

败逃中回头北望

犹“岂堪”,怎能忍受得了

在庙里吃祭品的乌鸦

社日祭祀土地神的鼓声

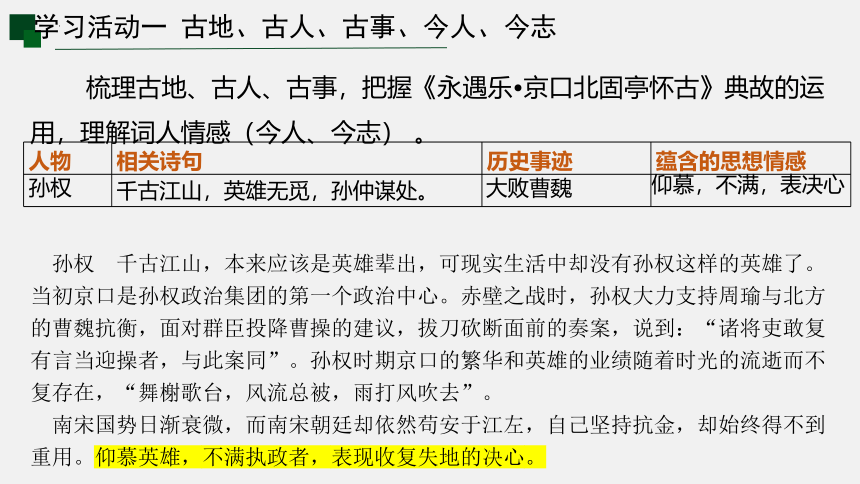

梳理古地、古人、古事,把握《永遇乐 京口北固亭怀古》典故的运用,理解词人情感(今人、今志) 。

人物 相关诗句 历史事迹 蕴含的思想情感

孙权 千古江山,本来应该是英雄辈出,可现实生活中却没有孙权这样的英雄了。当初京口是孙权政治集团的第一个政治中心。赤壁之战时,孙权大力支持周瑜与北方的曹魏抗衡,面对群臣投降曹操的建议,拔刀砍断面前的奏案,说到:“诸将吏敢复有言当迎操者,与此案同”。孙权时期京口的繁华和英雄的业绩随着时光的流逝而不复存在,“舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去”。

南宋国势日渐衰微,而南宋朝廷却依然苟安于江左,自己坚持抗金,却始终得不到重用。仰慕英雄,不满执政者,表现收复失地的决心。

学习活动一 古地、古人、古事、今人、今志

仰慕,不满,表决心

大败曹魏

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

孙权

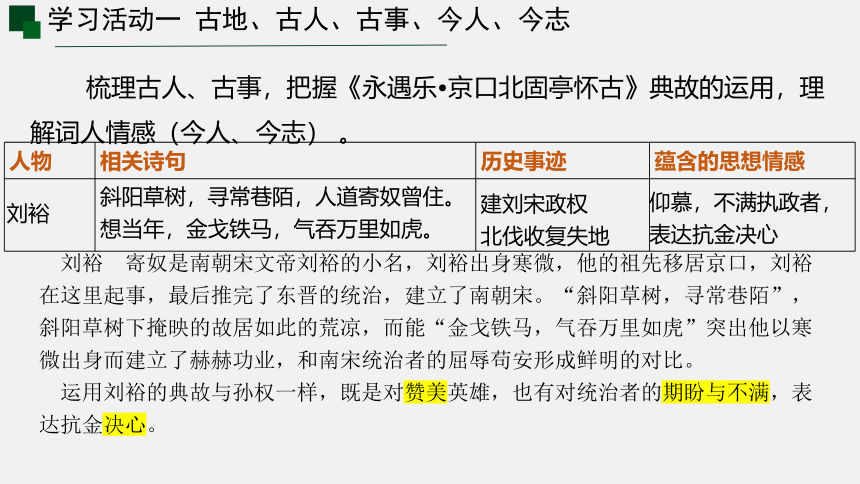

梳理古人、古事,把握《永遇乐 京口北固亭怀古》典故的运用,理解词人情感(今人、今志) 。

人物 相关诗句 历史事迹 蕴含的思想情感

刘裕 寄奴是南朝宋文帝刘裕的小名,刘裕出身寒微,他的祖先移居京口,刘裕在这里起事,最后推完了东晋的统治,建立了南朝宋。“斜阳草树,寻常巷陌”,斜阳草树下掩映的故居如此的荒凉,而能“金戈铁马,气吞万里如虎”突出他以寒微出身而建立了赫赫功业,和南宋统治者的屈辱苟安形成鲜明的对比。

运用刘裕的典故与孙权一样,既是对赞美英雄,也有对统治者的期盼与不满,表达抗金决心。

学习活动一 古地、古人、古事、今人、今志

刘裕

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

建刘宋政权

北伐收复失地

仰慕,不满执政者,表达抗金决心

梳理古人、古事,把握《永遇乐 京口北固亭怀古》典故的运用,理解词人情感(今人、今志) 。

人物 相关诗句 历史事迹 蕴含的思想情感

刘义隆 宋武帝刘义隆是刘裕的儿子,他曾三次北伐,都没有成功。其中元嘉二十七年(450年)他听取彭城太守王玄谟的北伐之策,非常激动,一心认为这次可以“封狼居胥”,建功立业。于是草率出兵,结果惨败而归,“赢得仓皇北顾”。不仅没有得到预期的胜利,反而招致北魏太武帝拓跋焘大举南侵,国势从此一蹶而不振。注意的是在“封狼居胥”中又暗含了 霍去病战胜匈奴,在狼居胥祭天的典故。

辛弃疾借此典故讽刺草草出兵的执政者,反对韩侂胄为个人私利草率出兵,表达了对国事的担忧。

学习活动一 古地、古人、古事、今人、今志

刘义隆

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

北伐惨败

讽刺、担忧,告诫执政者

梳理古人、古事,把握《永遇乐 京口北固亭怀古》典故的运用,理解词人情感(今人、今志) 。

人物 相关诗句 历史事迹 蕴含的思想情感

佛狸 佛狸是北魏太武帝拓跋焘。拓跋焘于击败南宋王玄谟的军队以后,在长江北岸的瓜步山上建立行宫。即后来的"佛狸祠"。佛狸祠是民族耻辱的象征,可现在的佛狸祠却是“一片神鸦社鼓”,祠前祭神赛社、烟火不断,一派热闹、喧嚣的景象。沦陷已久的百姓忘记民族的耻辱与仇恨,逐渐安于异族的统治。

作者借此典故悲百姓忘记国仇,叹朝廷苟安江左,暗暗劝诫南宋统治者要坚定北伐,及早收复失地。

学习活动一 古地、古人、古事、今人、今志

拓拔焘

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

佛狸击败南朝刘宋,百姓忘记耻辱

悲百姓忘记国仇,

叹朝廷苟安江左

梳理古人、古事,把握《永遇乐 京口北固亭怀古》典故的运用,理解词人情感(今人、今志) 。

人物 相关诗句 历史事迹 蕴含的思想情感

廉颇 《史记·廉颇蔺相如列传》记载,廉颇被免职后,赵王想再重用他,派使者去看他的身体情况。廉颇于是吃了一斗米做的饭,肉十斤肉,又披甲上马,以示自己还可以担当重任。使者因廉颇仇人郭开的贿赂,回来报告赵王说廉颇将军虽老,但饭量还是很好。不过一顿饭之间多次上厕所。赵王于是没有再用廉颇。

作者用廉颇的故事作为全词的结束,体现了作者“老骥伏枥志在千里”的报国之心,也写出了他被闲置不用以至于报国无门的悲愤之情。

学习活动一 古地、古人、古事、今人、今志

廉颇

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

得不到重用

明烈士暮年壮心不已之志,抒报国无门壮志难酬之愤

孙仲谋

刘 裕

舞榭歌台 风流业绩

元嘉草草 仓皇北顾

刘义隆

拓跋焘

金戈铁马 万里如虎

佛狸祠下 神鸦社鼓

廉 颇

廉颇老矣 尚能饭否

(景仰之情)

(赞叹之情)

(警告当局)

(怒斥偏安)

(壮志未已)

借 古 讽 今

上 片

下 片

学习活动一 古地、古人、古事、今人、今志

用 典

所谓用典,就是引古事、古人来比喻今事、今人以抒发情怀,是古代诗文中常见的一种写作手法,统称“用典”。

学习活动二 用典

元嘉草草封狼居胥

寄 奴

佛 狸 祠

廉 颇

怀念古人,表现北伐决心。

今昔对照,表达隐忧。

借古讽今,警告当局。

自发感慨,不忘为国效力

学习活动二 用典

用典作用——简洁、委婉、丰富、形象

1、喻人 :

(1)“到乡翻似烂柯人” 一和典故人物境遇 相似

(2)“小乔初嫁了,雄姿英发”和典故人物境遇 相反

2、论今:

(1)“元嘉草草,封狼居胥,贏得仓皇北顾”一一警示当下

3、造境

(1)“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”一典故和诗歌均意境朦胧

对孙权、刘裕的赞扬,就是对南宋统治者的指责;对刘义隆的讽刺,就是对韩优胃的警告;对“佛狸祠下”的感叹,就是对统治者不思收复中原的不满。最后以廉颇自比,则是内心的独白。

1、借古讽今,理隐事中

学习活动三 赏析艺术特色

2、用典贴切,寓意深远

用典既可使诗歌语言精练,又可增加内容的丰富性,可收到言简意丰、耐人寻味的效果。

3、善用对比,词丰意曲

以古代英雄业绩与现实相比,针砭南宋的萎靡不振;以刘裕的“气吞万里如虎”与刘义隆的“赢得仓皇北顾”相比,指出今日应有的做法;以四十三年前的“烽火扬州路”与眼下的“神鸦社鼓”相比,慨叹统治者长期苟且偷安,不思收复。

谁能懂得他这个游子,实际上是亡国浪子的悲愤之心呢?这是他登临建康城赏心亭时所作。此亭遥对古秦淮河,是历代文人墨客赏心雅兴之所,但辛弃疾在这里发出的却是一声悲怆的呼喊。他痛拍栏杆时一定想起过当年的拍刀催马,驰骋沙场,但今天空有一身力,一腔志,又能向何处使呢?我曾专门到南京寻找过这个辛公拍栏杆处,但人去楼毁,早已了无痕迹,唯有江水悠悠,似词人的长叹,东流不息。

辛词比其它文人更深一层的不同,是他的词不是用墨来写,而是蘸着血和泪涂抹而成的。我们今天读其词,总是清清楚楚地听到一个爱国臣子,一遍一遍地哭诉,一次一次地表白;总忘不了他那在夕阳中扶栏远眺、望眼欲穿的形像。——(梁衡《把栏杆拍遍》)

拓展阅读

他由武而文,又由文而政,始终在出世与入世间矛盾,在被用或被弃中受煎熬。作为封建知识分子,对待政治,他不像陶渊明那样浅尝辄止,便再不染政;也不像白居易那样长期在任,亦政亦文。对国家民族他有一颗放不下、关不住、比天大、比火热的心。他像一块铁,时而被烧红锤打,时而又被扔到冷水中淬火。真正的诗人只有被政治大事(包括社会、民族、军事等矛盾)所挤压、扭曲、拧绞、烧炼、锤打时才可能得到合乎历史潮流的感悟,才可能成为正义的化身。诗歌,也只有在政治之风的鼓荡下,才能飞翔,才能燃烧,才能炸响,才能振聋发聩。——(梁衡《把栏杆拍遍》)

拓展阅读

定风波·席上送范廓之游建康

辛弃疾

听我尊前醉后歌,人生无奈别离何。但使情亲千里近;须信:无情对面是山河。

寄语石头城下水:居士①,而今浑不怕风波。借使②未如鸥鸟伴;经惯③,也应学得老渔蓑。

(注)①居士:指未作官的士人,彼时稼轩正罢官家居,故聊以自称。②借使:即使。③经惯:经历一段自我修养。鸥鸟伴:以鸥鸟为伴。黄庭坚《登快阁》诗:“万里归船弄长笛,此心吾与白鸥盟。”

本词写送行而不流于感伤,全词“似悲实旷”,请结合诗句谈谈你的理解。

①起句感叹离别无奈,似抒悲情。②“但使”三句一转,叹只要友情亲近会超越千里路遥,没有真情面对面也如间隔千山万水,情感洒脱。③下片情感旷达,言自己而今归退田园,不用担心宦海风波,有归隐闲居的志趣追求。

《永遇乐.京口北固亭怀古》

——执着地于艰难中跋涉

辛弃疾(1140-1207),字幼安,号稼轩。他出生在被金兵占领的历城(今济南)。积极参加抗金斗争,后率部回归南宋,可始终得不到南宋统治者的信任支持。在南归后的四十余年中,辛弃疾先后被免官闲居二十余年。后执政的韩侂胄想通过北伐巩固地位,任命辛弃疾为京口知府。京口是江防重镇,辛弃疾在积极备战中深感很难有所作为。同时韩侂胄好大喜功,急躁冒进,妄图侥幸获胜。辛弃疾对此充满担忧。这首词就是作者65岁时在任镇江任上所作。

创作背景

文题解说

永遇乐:词牌名

京口:古城名,因临京岘xiàn山、长江口而得 名,在今江苏省镇江市

北固亭:即北固楼,在今江苏省镇江市北固山上

怀古:追念古代的事情,大多是通过今昔对比,借古讽今

注意朗读节奏和重音。

千古/江山,英雄/无觅,孙仲谋/处。舞榭/歌台,风流总被,雨打/风吹去。斜阳/草树,寻常/巷陌,人道/寄奴/曾住。想/当年,金戈/铁马,气吞/万里/如虎。

元嘉/草草,封/狼居胥,赢得/仓皇/北顾。四十三/年,望中/犹记,烽火/扬州路。可堪/回首,佛狸祠下,一片/神鸦社鼓。凭/谁问:廉颇/老矣,尚能/饭否?

诵读课文

字词积累

风流:

巷陌:

草草:

北顾:

可堪:

神鸦:

社鼓:

英雄事迹,才华出众,杰出不凡

街道

轻率

败逃中回头北望

犹“岂堪”,怎能忍受得了

在庙里吃祭品的乌鸦

社日祭祀土地神的鼓声

梳理古地、古人、古事,把握《永遇乐 京口北固亭怀古》典故的运用,理解词人情感(今人、今志) 。

人物 相关诗句 历史事迹 蕴含的思想情感

孙权 千古江山,本来应该是英雄辈出,可现实生活中却没有孙权这样的英雄了。当初京口是孙权政治集团的第一个政治中心。赤壁之战时,孙权大力支持周瑜与北方的曹魏抗衡,面对群臣投降曹操的建议,拔刀砍断面前的奏案,说到:“诸将吏敢复有言当迎操者,与此案同”。孙权时期京口的繁华和英雄的业绩随着时光的流逝而不复存在,“舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去”。

南宋国势日渐衰微,而南宋朝廷却依然苟安于江左,自己坚持抗金,却始终得不到重用。仰慕英雄,不满执政者,表现收复失地的决心。

学习活动一 古地、古人、古事、今人、今志

仰慕,不满,表决心

大败曹魏

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

孙权

梳理古人、古事,把握《永遇乐 京口北固亭怀古》典故的运用,理解词人情感(今人、今志) 。

人物 相关诗句 历史事迹 蕴含的思想情感

刘裕 寄奴是南朝宋文帝刘裕的小名,刘裕出身寒微,他的祖先移居京口,刘裕在这里起事,最后推完了东晋的统治,建立了南朝宋。“斜阳草树,寻常巷陌”,斜阳草树下掩映的故居如此的荒凉,而能“金戈铁马,气吞万里如虎”突出他以寒微出身而建立了赫赫功业,和南宋统治者的屈辱苟安形成鲜明的对比。

运用刘裕的典故与孙权一样,既是对赞美英雄,也有对统治者的期盼与不满,表达抗金决心。

学习活动一 古地、古人、古事、今人、今志

刘裕

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

建刘宋政权

北伐收复失地

仰慕,不满执政者,表达抗金决心

梳理古人、古事,把握《永遇乐 京口北固亭怀古》典故的运用,理解词人情感(今人、今志) 。

人物 相关诗句 历史事迹 蕴含的思想情感

刘义隆 宋武帝刘义隆是刘裕的儿子,他曾三次北伐,都没有成功。其中元嘉二十七年(450年)他听取彭城太守王玄谟的北伐之策,非常激动,一心认为这次可以“封狼居胥”,建功立业。于是草率出兵,结果惨败而归,“赢得仓皇北顾”。不仅没有得到预期的胜利,反而招致北魏太武帝拓跋焘大举南侵,国势从此一蹶而不振。注意的是在“封狼居胥”中又暗含了 霍去病战胜匈奴,在狼居胥祭天的典故。

辛弃疾借此典故讽刺草草出兵的执政者,反对韩侂胄为个人私利草率出兵,表达了对国事的担忧。

学习活动一 古地、古人、古事、今人、今志

刘义隆

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

北伐惨败

讽刺、担忧,告诫执政者

梳理古人、古事,把握《永遇乐 京口北固亭怀古》典故的运用,理解词人情感(今人、今志) 。

人物 相关诗句 历史事迹 蕴含的思想情感

佛狸 佛狸是北魏太武帝拓跋焘。拓跋焘于击败南宋王玄谟的军队以后,在长江北岸的瓜步山上建立行宫。即后来的"佛狸祠"。佛狸祠是民族耻辱的象征,可现在的佛狸祠却是“一片神鸦社鼓”,祠前祭神赛社、烟火不断,一派热闹、喧嚣的景象。沦陷已久的百姓忘记民族的耻辱与仇恨,逐渐安于异族的统治。

作者借此典故悲百姓忘记国仇,叹朝廷苟安江左,暗暗劝诫南宋统治者要坚定北伐,及早收复失地。

学习活动一 古地、古人、古事、今人、今志

拓拔焘

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

佛狸击败南朝刘宋,百姓忘记耻辱

悲百姓忘记国仇,

叹朝廷苟安江左

梳理古人、古事,把握《永遇乐 京口北固亭怀古》典故的运用,理解词人情感(今人、今志) 。

人物 相关诗句 历史事迹 蕴含的思想情感

廉颇 《史记·廉颇蔺相如列传》记载,廉颇被免职后,赵王想再重用他,派使者去看他的身体情况。廉颇于是吃了一斗米做的饭,肉十斤肉,又披甲上马,以示自己还可以担当重任。使者因廉颇仇人郭开的贿赂,回来报告赵王说廉颇将军虽老,但饭量还是很好。不过一顿饭之间多次上厕所。赵王于是没有再用廉颇。

作者用廉颇的故事作为全词的结束,体现了作者“老骥伏枥志在千里”的报国之心,也写出了他被闲置不用以至于报国无门的悲愤之情。

学习活动一 古地、古人、古事、今人、今志

廉颇

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

得不到重用

明烈士暮年壮心不已之志,抒报国无门壮志难酬之愤

孙仲谋

刘 裕

舞榭歌台 风流业绩

元嘉草草 仓皇北顾

刘义隆

拓跋焘

金戈铁马 万里如虎

佛狸祠下 神鸦社鼓

廉 颇

廉颇老矣 尚能饭否

(景仰之情)

(赞叹之情)

(警告当局)

(怒斥偏安)

(壮志未已)

借 古 讽 今

上 片

下 片

学习活动一 古地、古人、古事、今人、今志

用 典

所谓用典,就是引古事、古人来比喻今事、今人以抒发情怀,是古代诗文中常见的一种写作手法,统称“用典”。

学习活动二 用典

元嘉草草封狼居胥

寄 奴

佛 狸 祠

廉 颇

怀念古人,表现北伐决心。

今昔对照,表达隐忧。

借古讽今,警告当局。

自发感慨,不忘为国效力

学习活动二 用典

用典作用——简洁、委婉、丰富、形象

1、喻人 :

(1)“到乡翻似烂柯人” 一和典故人物境遇 相似

(2)“小乔初嫁了,雄姿英发”和典故人物境遇 相反

2、论今:

(1)“元嘉草草,封狼居胥,贏得仓皇北顾”一一警示当下

3、造境

(1)“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”一典故和诗歌均意境朦胧

对孙权、刘裕的赞扬,就是对南宋统治者的指责;对刘义隆的讽刺,就是对韩优胃的警告;对“佛狸祠下”的感叹,就是对统治者不思收复中原的不满。最后以廉颇自比,则是内心的独白。

1、借古讽今,理隐事中

学习活动三 赏析艺术特色

2、用典贴切,寓意深远

用典既可使诗歌语言精练,又可增加内容的丰富性,可收到言简意丰、耐人寻味的效果。

3、善用对比,词丰意曲

以古代英雄业绩与现实相比,针砭南宋的萎靡不振;以刘裕的“气吞万里如虎”与刘义隆的“赢得仓皇北顾”相比,指出今日应有的做法;以四十三年前的“烽火扬州路”与眼下的“神鸦社鼓”相比,慨叹统治者长期苟且偷安,不思收复。

谁能懂得他这个游子,实际上是亡国浪子的悲愤之心呢?这是他登临建康城赏心亭时所作。此亭遥对古秦淮河,是历代文人墨客赏心雅兴之所,但辛弃疾在这里发出的却是一声悲怆的呼喊。他痛拍栏杆时一定想起过当年的拍刀催马,驰骋沙场,但今天空有一身力,一腔志,又能向何处使呢?我曾专门到南京寻找过这个辛公拍栏杆处,但人去楼毁,早已了无痕迹,唯有江水悠悠,似词人的长叹,东流不息。

辛词比其它文人更深一层的不同,是他的词不是用墨来写,而是蘸着血和泪涂抹而成的。我们今天读其词,总是清清楚楚地听到一个爱国臣子,一遍一遍地哭诉,一次一次地表白;总忘不了他那在夕阳中扶栏远眺、望眼欲穿的形像。——(梁衡《把栏杆拍遍》)

拓展阅读

他由武而文,又由文而政,始终在出世与入世间矛盾,在被用或被弃中受煎熬。作为封建知识分子,对待政治,他不像陶渊明那样浅尝辄止,便再不染政;也不像白居易那样长期在任,亦政亦文。对国家民族他有一颗放不下、关不住、比天大、比火热的心。他像一块铁,时而被烧红锤打,时而又被扔到冷水中淬火。真正的诗人只有被政治大事(包括社会、民族、军事等矛盾)所挤压、扭曲、拧绞、烧炼、锤打时才可能得到合乎历史潮流的感悟,才可能成为正义的化身。诗歌,也只有在政治之风的鼓荡下,才能飞翔,才能燃烧,才能炸响,才能振聋发聩。——(梁衡《把栏杆拍遍》)

拓展阅读

定风波·席上送范廓之游建康

辛弃疾

听我尊前醉后歌,人生无奈别离何。但使情亲千里近;须信:无情对面是山河。

寄语石头城下水:居士①,而今浑不怕风波。借使②未如鸥鸟伴;经惯③,也应学得老渔蓑。

(注)①居士:指未作官的士人,彼时稼轩正罢官家居,故聊以自称。②借使:即使。③经惯:经历一段自我修养。鸥鸟伴:以鸥鸟为伴。黄庭坚《登快阁》诗:“万里归船弄长笛,此心吾与白鸥盟。”

本词写送行而不流于感伤,全词“似悲实旷”,请结合诗句谈谈你的理解。

①起句感叹离别无奈,似抒悲情。②“但使”三句一转,叹只要友情亲近会超越千里路遥,没有真情面对面也如间隔千山万水,情感洒脱。③下片情感旷达,言自己而今归退田园,不用担心宦海风波,有归隐闲居的志趣追求。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读