四川省2023年中考备考历史一轮复习三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 练习题(含解析)

文档属性

| 名称 | 四川省2023年中考备考历史一轮复习三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 练习题(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-16 15:48:12 | ||

图片预览

文档简介

四川省2023年中考备考历史一轮复习三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 练习题

一、选择题

1.(2022·四川内江·统考中考真题)公元230年,孙权派将军卫温率万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系。这里的“大陆”当时最主要是指( )

A.魏 B.蜀 C.吴 D.晋

2.(2022·四川绵阳·校联考模拟预测)据《方舆胜览》记载,公元211年,刘备和刘璋相聚富乐山,看见绵州繁荣景象,刘备高兴地说道:“富哉!今日之乐乎!”,绵阳富乐山因此得名。据此可知

A.当时的四川社会稳定

B.相聚发生在东汉末年

C.绵阳的经济领先全国

D.刘备建立了蜀汉政权

3.(2022·四川资阳·模拟预测)在“三国历史故事会”活动课上,同学们讲了许多历史故事。下列哪个故事所反映的史实奠定了三国鼎立的基础

A.单刀赴会

B.七擒孟获

C.空城计

D.赤壁之战

4.(2022·四川内江·校考一模)中国历史上,每发生一场战争或者灾荒,就会引起一场大规模的人口迁移。我国古代历史上第一次大规模的人口迁移高潮出现在哪一历史事件之后( )

A.王与马共天下 B.五胡内迁 C.八王之乱 D.七国之乱

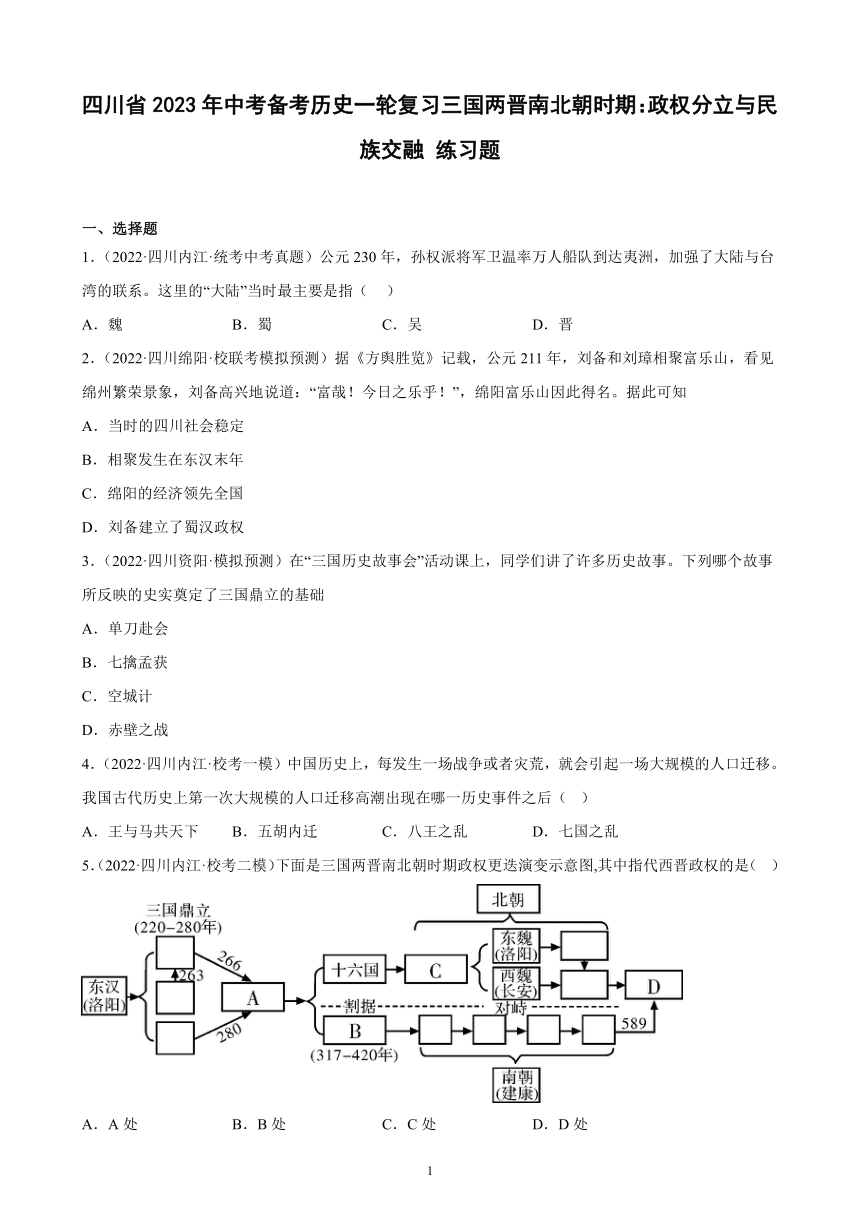

5.(2022·四川内江·校考二模)下面是三国两晋南北朝时期政权更迭演变示意图,其中指代西晋政权的是( )

A.A处 B.B处 C.C处 D.D处

6.(2022·四川资阳·模拟预测)西汉中期至西晋,中原王朝先后允许已归附的匈奴、鲜卑族内迁到陕北、晋北、幽州北等长城一带,羌、氐族内迁到关中地区聚居。这

A.加快了中原王朝的衰落过程 B.使边患危机更加严重

C.促进了区域经济的均衡发展 D.推动了北方民族交融

7.(2022·四川眉山·统考模拟预测)东晋南朝时期,江南经济迅速发展,而北方经济日益落后。导致这一变化的客观因素是( )

A.南方人勤劳 B.江南生产工具和生产经验比北方强

C.南方气候宜人,环境仗着 D.北方社会动荡,南方相对安定

8.(2022·四川成都·模拟预测)《资治通鉴·晋纪九》记载:“时海内大乱,独江东差安,中国士民避乱者多南渡江”。由此带来的影响是( )

A.导致江南地区战乱不息 B.加剧南北方经济不平衡

C.为江南地区带来劳动力 D.促进黄河流域的大开发

9.(2022·四川成都·模拟预测)魏晋以来,内迁的各族人民向汉族人民学习农业技艺,逐渐将原来从事畜牧业生产转变为从事农业生产。汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还学习和接受他们的食物、服装、用具等。这反映出当时( )

A.丝绸之路始通 B.民族交融加强 C.北方经济发达 D.南北政权分立

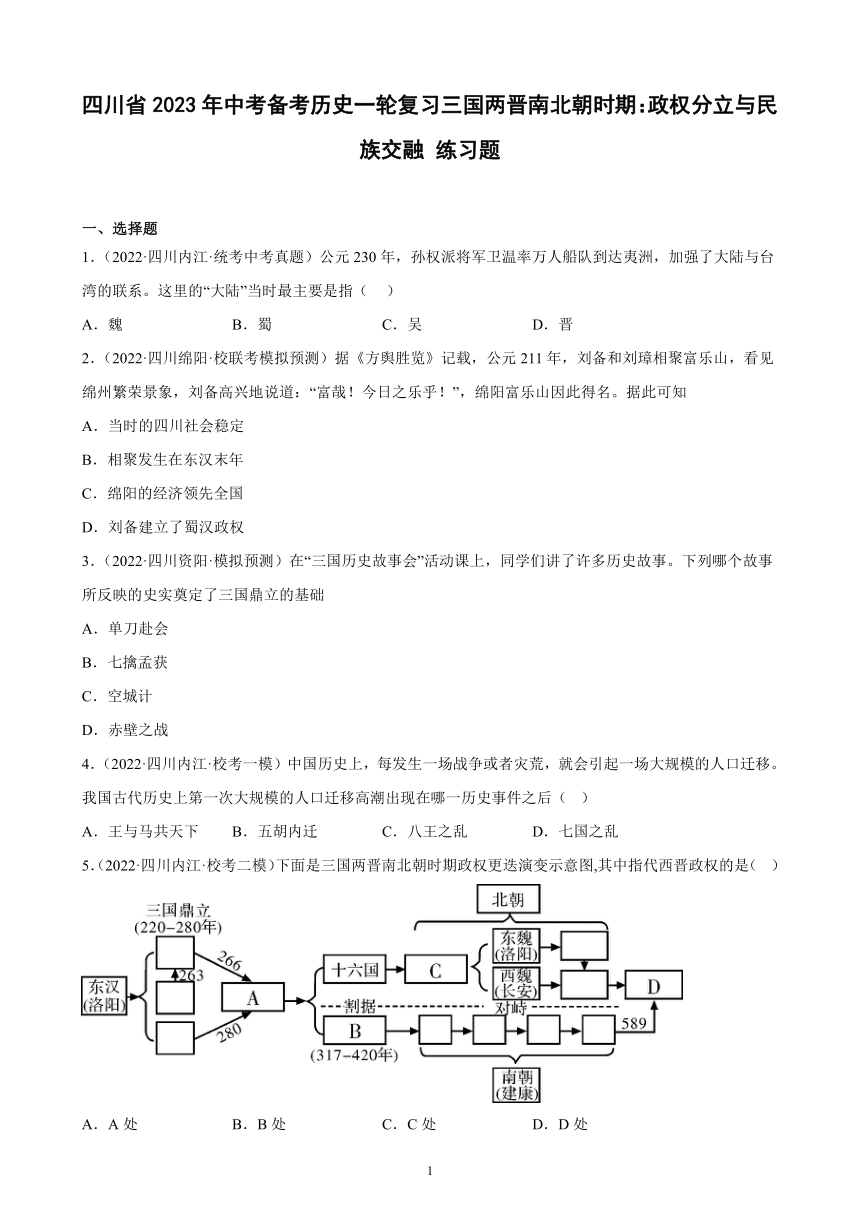

10.(2022·四川内江·四川省内江市第六中学校考一模)下图为两晋南北朝时期政权更替示意图。据此可知,当时社会发展的特点是( )

A.政权分立割据,民族交融

B.北方战乱频繁,有利实现统一

C.北方经济衰退,南方经济发展

D.北方局势稳定,加强民族交融

11.(2022·四川成都·模拟预测)“魏初风俗至陋。……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。……民族根底,莫如语言。语言消灭,未有不同化于他族者……孝文以仰慕中原文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。”相比商鞅变法,上述改革的“除旧布新”主要体现在( )

A.废分封行郡县 B.废旧俗兴汉化

C.罢黜百家,独尊儒术 D.废九品行科举

12.(2022·四川成都·四川省简阳中学校考二模)十六年“告谥孔庙”;十七年“迁都洛阳”;二十年“改姓为元氏”。这反映的事件是

A.东周建立 B.三国鼎立 C.北魏孝文帝改革 D.澶渊之盟

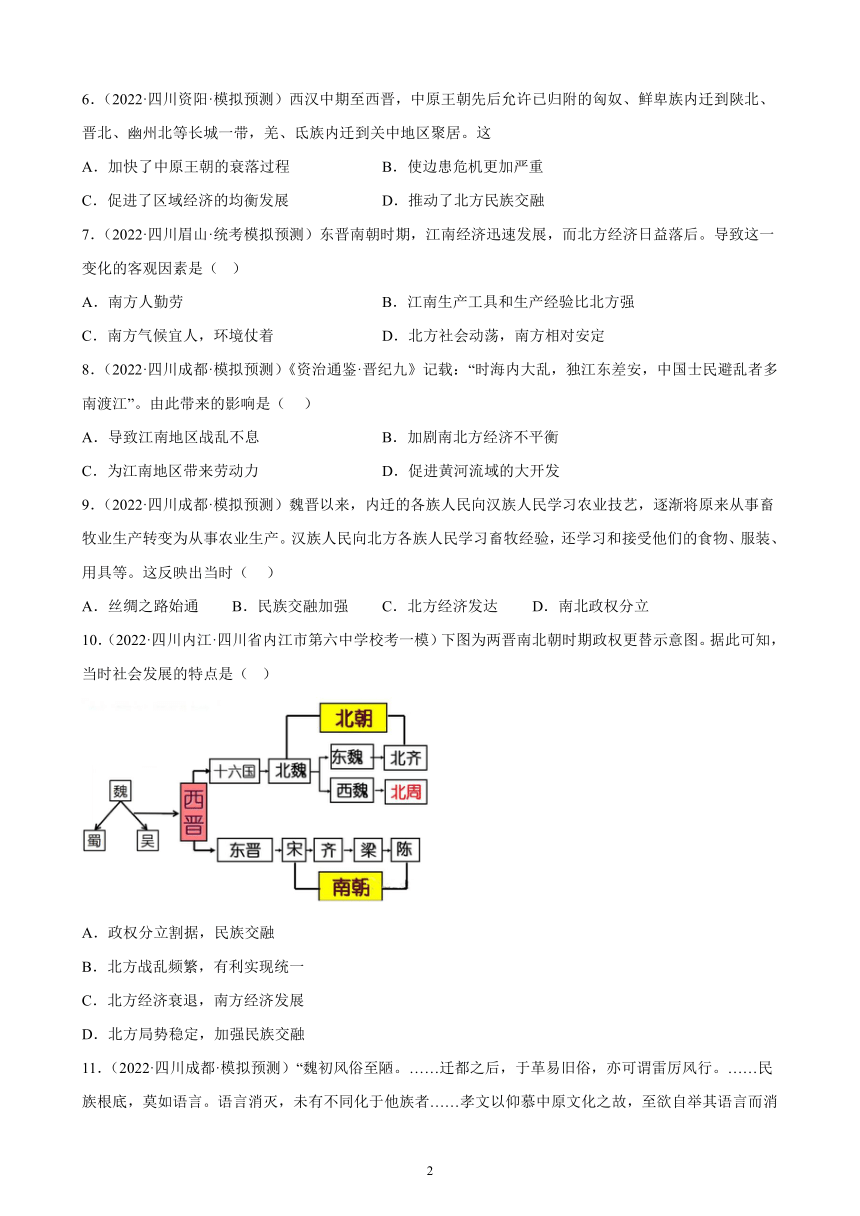

13.(2022·四川成都·统考二模)下图是河南巩义石窟寺第一窟里的《北魏帝王出御图》,从图中我们可以看出孝文帝改革的措施是( )

A.通汉婚 B.改汉姓 C.穿汉服 D.说汉语

14.(2022·四川内江·四川省内江市第六中学校考一模)某电视剧场景:皇帝颁令天下,30岁以下的一律改习汉语和中原正音。496年,皇帝将拒不说汉语的皇后冯媛废为庶人。该材料中的皇帝是指( )

A.秦孝公 B.秦始皇 C.汉武帝 D.孝文帝

15.(2022·四川成都·模拟预测)魏孝文帝改革的根本目的是( )

A.增加财政收入 B.巩固统治

C.接受汉族文化 D.保证粮食供应

16.(2022·四川眉山·统考一模)史学家陈寅恪在《李唐氏族之推测后记》中说:“李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。”对此理解正确的是( )

A.南北朝民族交融为唐繁荣奠定基础 B.唐朝废除了秦汉以来的各项制度

C.唐朝开创后世各项政治制度的先河 D.南北朝时期中原文化焕发新机

17.(2022·四川眉山·校考模拟预测)魏晋南北朝时期的家训形式多是“家书”或“遗令”,重视教育子弟,内容涉及从修身到治学,从处世到事君。此后各朝,上至达官下至平民,多有家训问世,内容多强调修身、齐家、治国、平天下。由此可见,中国古代家训

A.只出现在显贵家庭 B.受儒家思想影响大

C.形式单一内容统一 D.满足科举考试需要

18.(2022·四川广安·统考中考真题)北魏孝文帝改革规定官员在朝廷中必须使用汉语,以汉服代替鲜卑服,改鲜卑姓为汉姓,鼓励鲜卑贵族与汉族联姻等。这些措施( )

A.确立了中央集权制度 B.促进了民族交融

C.改革和发展了科举制 D.加强了社会经济控制

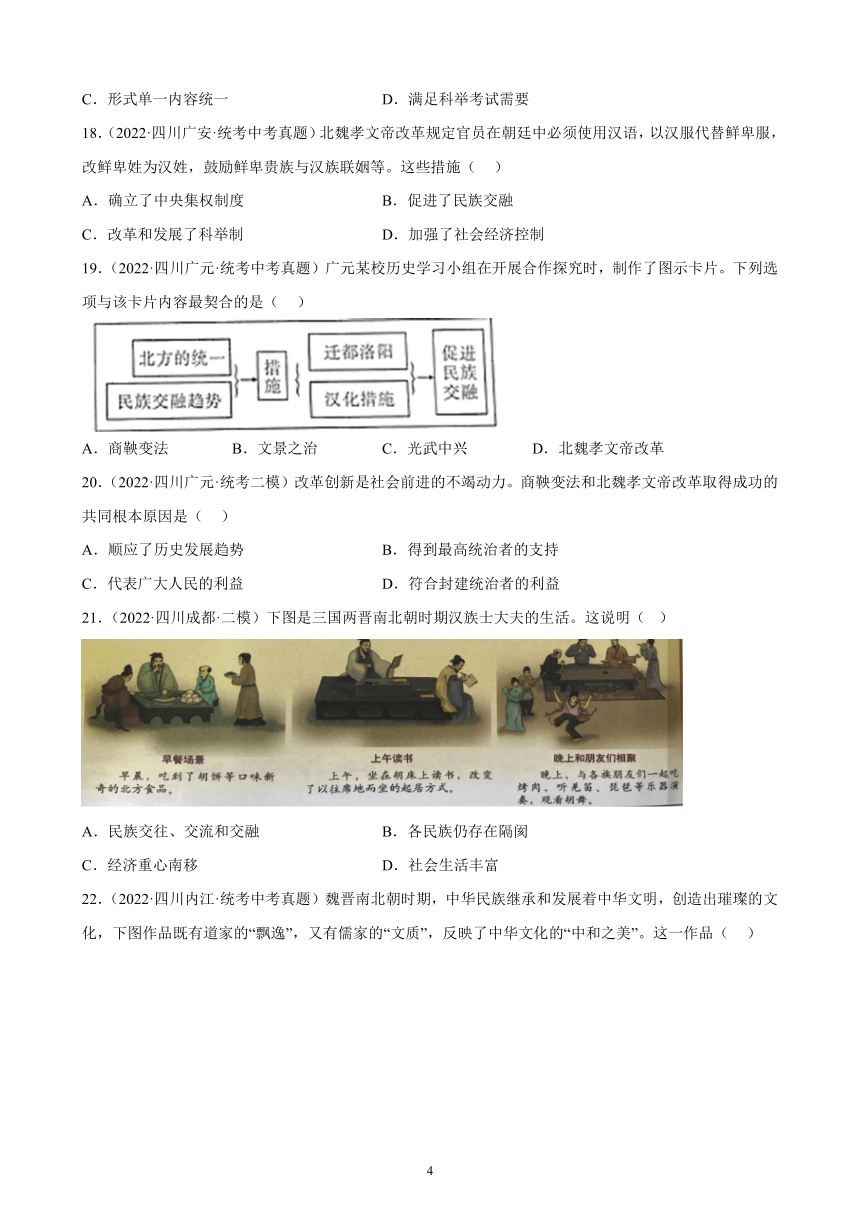

19.(2022·四川广元·统考中考真题)广元某校历史学习小组在开展合作探究时,制作了图示卡片。下列选项与该卡片内容最契合的是( )

A.商鞅变法 B.文景之治 C.光武中兴 D.北魏孝文帝改革

20.(2022·四川广元·统考二模)改革创新是社会前进的不竭动力。商鞅变法和北魏孝文帝改革取得成功的共同根本原因是( )

A.顺应了历史发展趋势 B.得到最高统治者的支持

C.代表广大人民的利益 D.符合封建统治者的利益

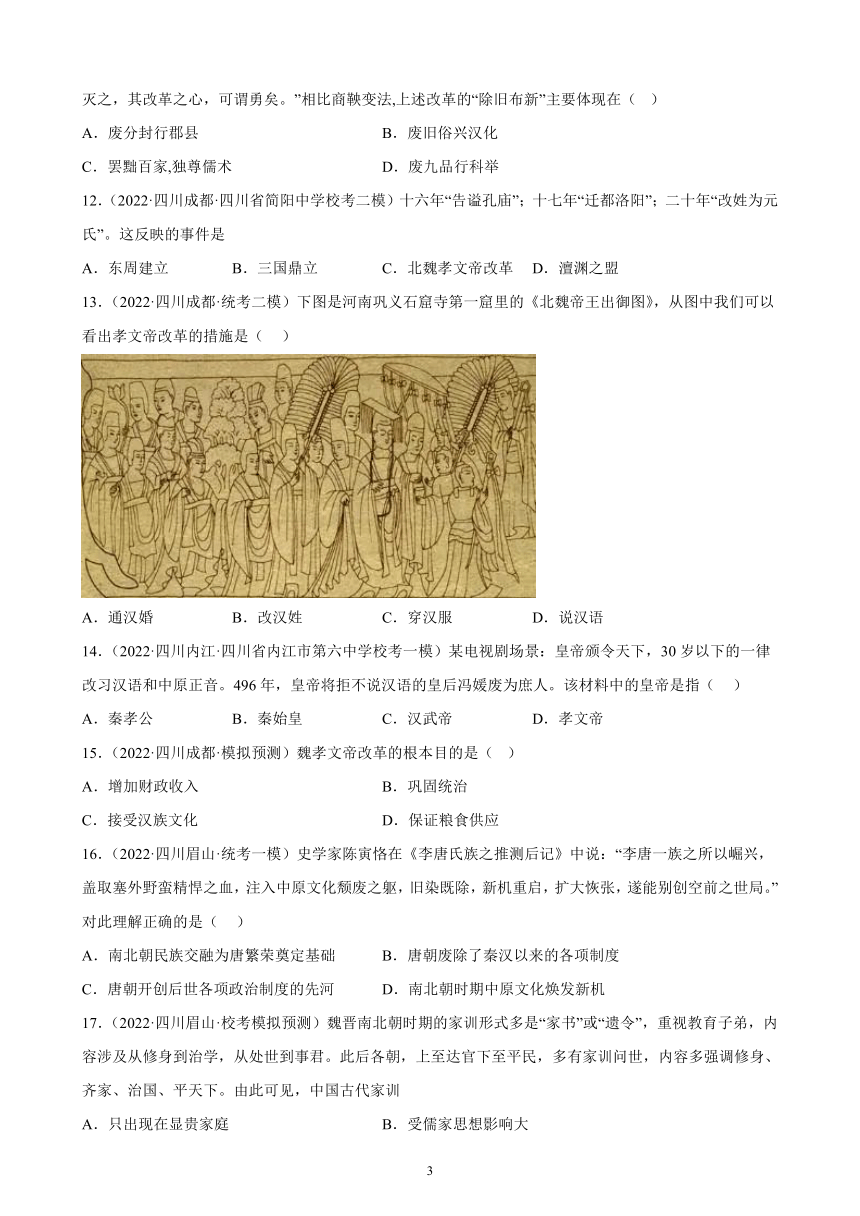

21.(2022·四川成都·二模)下图是三国两晋南北朝时期汉族士大夫的生活。这说明( )

A.民族交往、交流和交融 B.各民族仍存在隔阂

C.经济重心南移 D.社会生活丰富

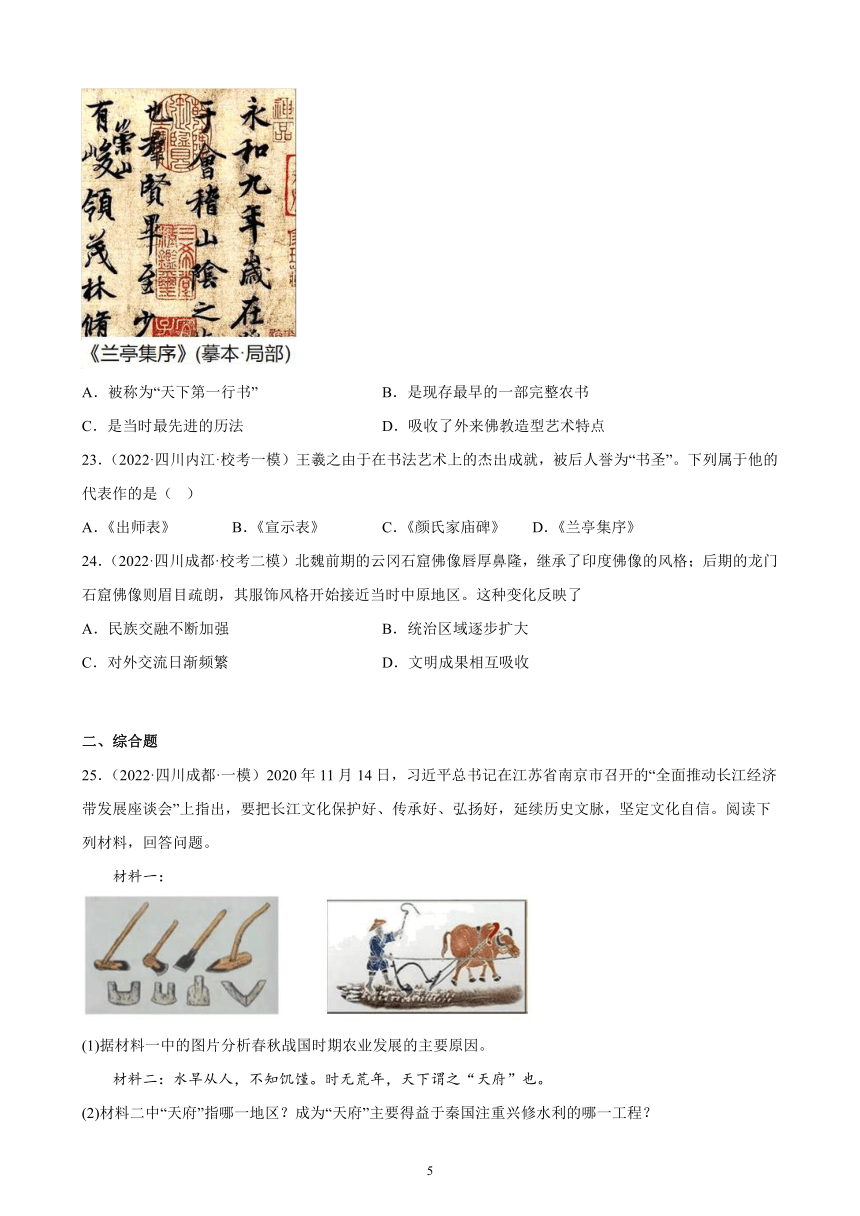

22.(2022·四川内江·统考中考真题)魏晋南北朝时期,中华民族继承和发展着中华文明,创造出璀璨的文化,下图作品既有道家的“飘逸”,又有儒家的“文质”,反映了中华文化的“中和之美”。这一作品( )

A.被称为“天下第一行书” B.是现存最早的一部完整农书

C.是当时最先进的历法 D.吸收了外来佛教造型艺术特点

23.(2022·四川内江·校考一模)王羲之由于在书法艺术上的杰出成就,被后人誉为“书圣”。下列属于他的代表作的是( )

A.《出师表》 B.《宣示表》 C.《颜氏家庙碑》 D.《兰亭集序》

24.(2022·四川成都·校考二模)北魏前期的云冈石窟佛像唇厚鼻隆,继承了印度佛像的风格;后期的龙门石窟佛像则眉目疏朗,其服饰风格开始接近当时中原地区。这种变化反映了

A.民族交融不断加强 B.统治区域逐步扩大

C.对外交流日渐频繁 D.文明成果相互吸收

二、综合题

25.(2022·四川成都·一模)2020年11月14日,习近平总书记在江苏省南京市召开的“全面推动长江经济带发展座谈会”上指出,要把长江文化保护好、传承好、弘扬好,延续历史文脉,坚定文化自信。阅读下列材料,回答问题。

材料一:

(1)据材料一中的图片分析春秋战国时期农业发展的主要原因。

材料二:水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之“天府”也。

(2)材料二中“天府”指哪一地区?成为“天府”主要得益于秦国注重兴修水利的哪一工程?

材料三:江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥。……良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩值一金……跨南楚之富,扬部有全吴之沃。

——南朝《宋书》

(3)材料三反映了江南怎样的经济发展现象?结合所学知识归纳江南出现这一现象的原因有哪些?

(4)综合以上材料和问题,请你为我国今天发展经济借鉴一条经验?

26.(2022·四川内江·统考中考真题)阅读材料,回答问题。

材料一 北魏孝文帝力排众议迁都洛阳,进一步推行改革措施,规定以汉语代替鲜卑语、以汉服代替鲜卑服、改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉族联姻;参照南朝典章改革北魏政治制度,严厉镇压反对改革的守旧贵族。其一系列举动推动了北魏发展,有效地缓解了民族隔阂,促进了文明进步和民族交融。

——摘编自《孝文帝改革》

材料二 雍正五年,清朝设立驻藏大臣。驻藏大臣代表中央,长期驻藏,会同西藏最高统治者监理西藏事务,诸如高级僧俗官员任免,财政收支稽核,地方军队指挥,涉外事务处理,司法、户口、差役等政务的督察。驻藏大臣设置确保了清廷在西藏的主权行使,有力维护了西藏社会的安定与发展。

——摘编自《清代驻藏大臣》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出孝文帝“迁都洛阳”是哪一年?概括鲜卑族的社会习俗变化。其变化带来了什么影响?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出驻藏大臣设立于哪一年?概括驻藏大臣的职能。其设置有什么重大影响?

三、论述题

27.(2022·四川成都·模拟预测)阅读材料,完成下列要求

材料 中国古代部分科技成就简表

朝代或发明者 成就 对世界文明的贡献

西汉 造纸术 世界文明史上的一项重大发明,促进了文化的交流和教育的普及

华佗 麻沸散 发明了最早的麻醉药剂,是世界医学史上的创举

贾思勰 《齐民要术》 我国现存最早的一部完整的农书,在世界农学史上占有重要地位

祖冲之 精确圆周率到小数点后第七位 这一成果领先世界达一千年之久

(1)根据材料并结合所学知识,简述华佗生活的朝代。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合所学知识加以论述(要求:观点明确,史论结合,条理清楚。)

参考答案:

1.C

【详解】根据所学可知,229年,孙权正式称帝,孙吴政权正式形成,三国分立局面正式形成,公元230年,孙权派将军卫温率万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系,C项正确;魏在北方, 蜀领有今天四川等地方, 晋266年~420年,排除ABD三项。故选C项。

2.B

【详解】依据“公元211年,刘备和刘璋相聚富乐山”,结合课本所学可知,公元25年西汉宗室刘秀在25年称帝,建立东汉;220年曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,在洛阳称帝,国号魏。东汉灭亡。B项符合题意;依据题干“看见绵州繁荣景象”反映了绵州的繁荣,但是不能体现四川的社会稳定,A项不合题意;题干材料不能反映绵阳的经济领先全国。C项不合题意;221年刘备在成都成立,国号汉,史称蜀汉。D项不合题意。由此可知ACD三项不合题意,故选择B。

【点睛】“公元211年”“看见绵州繁荣景象”是解题的关键。历史的第一要素是时间,由“公元211年”结合所学知识,东汉从公元25年到公元220年。故公元211年是东汉末年,可确定答案B;蜀汉是公元221年建立的可排除D;由“看见绵州繁荣景象”可排除AC,无法体现。

3.D

【详解】根据所学知识可知,208年,赤壁之战后,曹操退守黄河流域,不敢轻易南下。孙权在长江中下游的势力得到巩固。刘备乘机占领湖北、湖南的大部分地区,又进占四川。三国鼎立局面的形成。赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础,故D符合题意。ABC不符合题意,故选D。

4.C

【详解】依据所学知识可知,晋惠帝在位时,手握重兵的八个藩王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战,史称“八王之乱”。八王之乱历时16年,西晋从此衰落。中原人口大量死亡,幸存的中原人纷纷逃往南方,形成了我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮,C项正确;“王与马共天下”体现的是逃到南方的几家北方高门士族先后执掌朝政,成为东晋政权的主要支柱的局面,排除A项;五胡内迁是指从东汉末年以来,中国西部和北部周边的各少数民族开始不断地向汉地迁徙的历史事件,与题意不符,排除B项;七国之乱发生在西汉初年,没有导致大规模的人口迁移高潮,排除D项。故选C项。

5.A

【详解】266 年,司马炎建立西晋,定都洛阳。280 年,西晋灭吴,统一了全国。因此,A处是西晋政权,A项正确;B处是东晋政权,排除B项;公元 439 年,北魏统一北方,结束分裂。因此,C处是北魏政权,排除C项;589 年,隋朝灭陈,统一南北。因此,D处是隋政权,排除D项。故选A项。

6.D

【详解】根据所学知识可知,匈奴、鲜卑族内迁到陕北、晋北、幽州北等长城一带,羌、氐族内迁到关中地区聚居,推动了北方民族交融,故D正确;少数民族内迁对中原王朝的率落没有关系,故排除A项;少数民族内迁有利于解决边患危机,故排除B项;少数民族内迁不能体现促进区域经济均衡发展,故排除C项。故选D。

7.D

【详解】根据所学知识,魏晋南北朝时期,北方战乱频繁,南方相对安定,北方人口大量南迁,他们带来了先进的生产技术,加之统治者的重视,使江南地区得到了开发,因此导致江南经济迅速发展而北方经济衰落这一变化的客观原因即北方社会动荡,南方相对安定,D项正确;ABC都不是东晋南朝时期,江南经济迅速发展,而北方经济日益落后的客观因素,排除ABC项。故选D项。

8.C

【详解】材料“时海内大乱,独江东差安,中国士民避乱者多南渡江”反映的是北人南迁,北人南迁给南方带去劳动力和先进生产技术,促进了南方的开发,C项正确;北人南迁没有导致江南地区战乱不息,排除A项;北人南迁促进南方的开发,有利于缓解南北方经济不平衡的状况,排除B项;北人南迁促进南方地区的开发,排除D项。故选C项。

9.B

【详解】根据所学和材料”内迁的各族人民向汉族人民学习农业技艺、汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验“可知,这是互相学习,体现的是民族交融,B项正确;材料体现的是汉族和少数民族的交融互摄,不是丝绸之路、经济、政权,排除ACD三项。故选B项。

10.A

【详解】从示意图可以看出,东汉之后我国出现三国鼎立之势,西晋实现了短暂统一,之后分裂为东晋和十六国,之后一直是南北对峙,结合所学知识可知,这一时期我国社会发展的特点是政权并立,割据混战,王朝更迭频繁,民族交融进一步加强,A项正确;魏晋南北朝时期北方战乱频繁,除了西晋有过短暂的统一外,其他时期都处于分裂状态,不利于实现统一,排除B项;由于北方战乱,经济遭到破坏,但材料并未体现出“衰退”迹象,排除C项;魏晋南北朝时期北方战乱频繁,“稳定”之说不符合史实,排除D项。故选A项。

11.B

【详解】根据材料信息并结合所学知识可知,反映是北魏孝文帝改革,“除旧布新”主要体现在废旧俗兴汉化,促进民族交融,增强北魏的实力,B项正确;秦始皇实现废分封行郡县,A项排除;汉武帝实现罢黜百家,独尊儒术,排除C项;王安石对科举制度改革,废除九品行科举,排除D项。故选B项。

12.C

【详解】根据所学可知,少数民族政权北魏时,孝文帝进行改革,尊孔,迁都洛阳,皇族改姓为元氏,故C符合题意;东周是华夏族政权,三国均是汉族政权,澶渊之盟是汉族和契丹族之间的和解,故ABD均不符合题意。故选C。

13.C

【详解】根据图片可知,北魏帝王出行都穿的是中原的长袍服饰,体现了北魏孝文帝改革穿汉服的措施,C项正确;通汉婚、改汉姓、说汉语题干未体现,排除ABD项。故选C项。

14.D

【详解】该材料反映的是孝文帝改革措施中说汉话的措施,D项正确;秦孝公、秦始皇、汉武帝统治时期没有推行汉化措施,排除ABC项。故选D项。

15.B

【详解】根据所学可知,孝文帝为了加强对中原广大地区的统治,学习和接受汉族先进文化,迁都洛阳,并通过实行一系列汉化措施,促进民族融合,强化鲜卑贵族的统治,B项正确;增加财政收入不是北魏孝文帝改革的目的,排除A项;接受汉族文化是北魏孝文帝改革的内容,排除C项;保证粮食供应不是北魏孝文帝改革的目的,排除D项。故选B项。

16.A

【详解】根据所学知识,隋唐时期的统一好强盛是建立在魏晋南北朝以来民族大融合基础之上的,南北朝时期大融合为唐的繁荣奠定了基础,与材料主旨相符,A项正确;唐朝对秦汉以来历朝的各项制度既有继承,也有发展和创新,不是废除,排除B项;唐朝很多制度,如三省六部制和科举制等都创于隋朝,所以“唐朝开创后世各项政治制度的先河”说法不正确,排除C项;南北朝时期中原文化焕发新机与题意不符,排除D项。故选A项。

17.B

【详解】依据题干内容“多强调修身、齐家、治国、平天下”可知中国古代家训受儒家思想影响较大,体现了儒家思想强调个人道德修养和社会责任感的内涵,B正确;依据题干可知家训不仅出现在显贵家庭,也出现在平民家庭,A排除;依据题干“重视教育子弟,内容从涉及修身到治学,从处世到事君”可见中国古代家训的内容较为丰富,C排除;依据题干可知,中国古代家训在魏晋南北朝时期已经出现,而科举考试出现在魏晋南北朝之后的隋唐时期,因此并不都是满足科举考试需要,D排除。故选B。

18.B

【详解】孝文帝改革实行的是以汉化为中心的改革。这些措施促进了民族融合,B项正确;材料中措施有利于民族融合,不是确立了中央集权制度、发展了科举制以及加强了社会经济控制,排除A、C和D项。故选B项。

19.D

【详解】根据所学知识可得出北魏统一了北方,孝文帝即位后,推行了汉化措施,规定说汉语,穿汉服,改汉姓,通汉婚,促进了民族交融,D项正确;商鞅变法是秦国为富国强兵的变法改革,排除A项;文景之治是汉文帝、汉景帝时期的治世,排除B项;光武中兴是东汉光武帝时期的治世,排除C项。故选D项。

20.A

【详解】改革之所以成功主要是因为顺应了社会发展趋势。商鞅变法和北魏孝文帝改革取得成功的共同根本原因是顺应了历史发展趋势,A项正确;得到统治者支持不是改革取得成功的根本原因,排除A项;商鞅变法和北魏孝文帝改革代表的是统治阶级的利益,排除C项;符合封建统治者的利益不是改革成功的根源,排除D项。故选A项。

21.A

【详解】根据材料图片可知,图片描绘了汉族士大夫吃胡饼、用胡床、与各族朋友一起看胡舞。由此可得出民族交往、交流和交融的结论,A项正确;材料体现的是各民族的交往、交流和交融,排除B项;材料不能体现经济重心南移,排除C项;材料不能体现“社会生活丰富”,排除D项。故选A项。

22.A

【详解】依据作品信息:“《兰亭集序》(摹本·局部)”可知,王羲之《兰亭集序》被称为“天下第一行书”,A项正确;贾思勰所著《齐民要素》是现存最早的一部完整农书,排除B项;祖冲之制定《大明历》是当时最先进的历法,排除C项;魏晋南北朝时期的云冈石窟和龙门石窟吸收了外来佛教造型艺术特点,排除D项。故选A项。

23.D

【详解】由所学知识可知,王羲之由于在书法艺术上的杰出成就,被后人誉为“书圣”。他的代表作是《兰亭集序》,达到了收放自如、浑然天成的境界,D项正确;《出师表》是三国时期蜀汉丞相诸葛亮在决定北上伐魏、克复中原之前给后主刘禅上书的表文,与题意不符,排除A项;《宣示表》是钟繇的楷书作品, 《颜氏家庙碑》是唐代颜真卿的书法作品,均与题意不符,排除B项、C项。故选D项。

24.D

【详解】依据题干可知北魏前期而到后期,石窟佛像从继承了印度佛像的风格到服饰风格接近中原地区,可见反映了佛教文化的本土化,体现了古印度和古代中国文明成果的相互吸收融合,D正确;题干反映的不是民族交融,而是中外文化之间的某种交融,A排除;题干反映的是佛像造型的变化,没有体现北魏统治区域逐步扩大,B排除;从继承印度佛像的风格到服饰风格接近中原地区,可见反映了石窟佛像艺术从继承外来文化到逐渐本土化,不能说明对外交流日渐频繁,C排除。故选D。

25.(1)铁器,牛耕的出现与推广。

(2)成都;都江堰;

(3)现象:农业发展,经济繁荣;

原因:①江南地区自然条件优越;②北方人口南迁,给南方带来了大量劳动力;③北方人南迁给中原带来了先进生产工具和生产技术;④江南地区相对稳定;⑤人民的辛勤劳作等。(任意两点)

(4)开放性试题,依托材料 ,言之有理即可:例如:重视科技;避免战乱等

【分析】(1)

根据材料一中的图片,结合所学知识可知,春秋后期铁农具、牛耕出现,促进农业上的深耕细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件。因此春秋战国时期农业发展的主要原因铁器,牛耕的出现与推广。

(2)

根据材料二,结合所学知识可知,战国后期,公元前256年,蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了著名水利工程 都江堰 ,发挥防洪、灌溉、水运等作用,建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。 “水旱从人,不知饥谨,时无荒年,天下谓之天府也。” 因此天府”指成都;成为“天府”主要得益于秦国注重兴修水利的工程都江堰。

(3)

根据材料三“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥”,结合所学知识可知,材料反映了江南农业发展,经济繁荣;江南出现这一现象的原因有①江南地区自然条件优越;②北方人口南迁,给南方带来了大量劳动力;③北方人南迁给中原带来了先进生产工具和生产技术;④江南地区相对稳定;⑤人民的辛勤劳作等。

(4)

结合所学知识可知,我国今天发展经济借鉴一条经验,如维护国家统一、社会稳定;发展科学技术;制定适合国情的政策等。

26.(1)年份:494年;变化:用汉语;穿汉服;改汉姓;与汉姻;参照南朝典章改革北魏政治制度,影响:促进了民族交融,增强了北魏的实力。

(2)年份:1727年;职能:监督西藏地方政务;影响:确保了清廷在西藏的主权行使,有力维护了西藏社会的安定与发展。

【详解】(1)年份:根据所学知识,494年孝文帝“迁都洛阳”;变化:根据材料“规定以汉语代替鲜卑语、以汉服代替鲜卑服、改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉族联姻;参照南朝典章改革北魏政治制度,严厉镇压反对改革的守旧贵族。”,结合所学知识,可概括为用汉语;穿汉服;改汉姓;与汉姻;参照南朝典章改革北魏政治制度,影响:根据所学知识,北魏孝文帝改革的影响是促进了民族交融,增强了北魏的实力。

(2)年份:根据所学知识,1727年驻藏大臣设立;职能:根据材料“驻藏大臣代表中央,长期驻藏,会同西藏最高统治者监理西藏事务,诸如高级僧俗官员任免,财政收支稽核,地方军队指挥,涉外事务处理,司法、户口、差役等政务的督察。”可知职能为监督西藏地方政务;影响:根据所学知识,驻藏大臣的设置,确保了清廷在西藏的主权行使,有力维护了西藏社会的安定与发展。

27.(1)东汉末年。

(2)【示例】

观点:我国古代科技对世界文明的发展产生深远影响

论述:西汉时期,造纸术的发明引起了书写材料的一场革命,特别是蔡伦改进造纸术,提高了质的质量和产量,使纸成为普遍的书写材料。造纸术的对外传播促进了文化的交流和教育的普及,是中华民族对世界文明的贡献。南朝时杰出科学家祖冲之运用刘徽的方法,把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,这项成果领先世界近千年,推动了数学领域的发展。

结论:综上所述,我国古代科技曾处于世界领先地位,对世界文明发展起重大的推动作用。

说明:其他观点及其论述只要符合题目即可。

【详解】(1)依据材料和所学知识,华佗是东汉末年名医,擅长外科手术,发明“麻沸散”。

(2)阅读以上材料可知反映的是中国古代部分科技成就简表,表格呈现出了发明者、成就以及对世界文明的贡献。由此依据古代科技成就对世界文明的贡献,可以提炼一个观点“我国古代科技对世界文明的发展产生深远影响”。再结合表格中的相关信息和所学知识进行论证,如西汉造纸术促进了文化的交流和教育的普及,东汉华佗发明麻沸散是世界医学史上创举,北朝贾思勰所著的《齐民要术》在世界农学史上占有重要地位,南朝祖冲之对圆周率的计算领先世界近1000年之久等等。最后小结,综上所述,我国古代科技曾处于世界领先地位,对世界文明发展起重大的推动作用。

一、选择题

1.(2022·四川内江·统考中考真题)公元230年,孙权派将军卫温率万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系。这里的“大陆”当时最主要是指( )

A.魏 B.蜀 C.吴 D.晋

2.(2022·四川绵阳·校联考模拟预测)据《方舆胜览》记载,公元211年,刘备和刘璋相聚富乐山,看见绵州繁荣景象,刘备高兴地说道:“富哉!今日之乐乎!”,绵阳富乐山因此得名。据此可知

A.当时的四川社会稳定

B.相聚发生在东汉末年

C.绵阳的经济领先全国

D.刘备建立了蜀汉政权

3.(2022·四川资阳·模拟预测)在“三国历史故事会”活动课上,同学们讲了许多历史故事。下列哪个故事所反映的史实奠定了三国鼎立的基础

A.单刀赴会

B.七擒孟获

C.空城计

D.赤壁之战

4.(2022·四川内江·校考一模)中国历史上,每发生一场战争或者灾荒,就会引起一场大规模的人口迁移。我国古代历史上第一次大规模的人口迁移高潮出现在哪一历史事件之后( )

A.王与马共天下 B.五胡内迁 C.八王之乱 D.七国之乱

5.(2022·四川内江·校考二模)下面是三国两晋南北朝时期政权更迭演变示意图,其中指代西晋政权的是( )

A.A处 B.B处 C.C处 D.D处

6.(2022·四川资阳·模拟预测)西汉中期至西晋,中原王朝先后允许已归附的匈奴、鲜卑族内迁到陕北、晋北、幽州北等长城一带,羌、氐族内迁到关中地区聚居。这

A.加快了中原王朝的衰落过程 B.使边患危机更加严重

C.促进了区域经济的均衡发展 D.推动了北方民族交融

7.(2022·四川眉山·统考模拟预测)东晋南朝时期,江南经济迅速发展,而北方经济日益落后。导致这一变化的客观因素是( )

A.南方人勤劳 B.江南生产工具和生产经验比北方强

C.南方气候宜人,环境仗着 D.北方社会动荡,南方相对安定

8.(2022·四川成都·模拟预测)《资治通鉴·晋纪九》记载:“时海内大乱,独江东差安,中国士民避乱者多南渡江”。由此带来的影响是( )

A.导致江南地区战乱不息 B.加剧南北方经济不平衡

C.为江南地区带来劳动力 D.促进黄河流域的大开发

9.(2022·四川成都·模拟预测)魏晋以来,内迁的各族人民向汉族人民学习农业技艺,逐渐将原来从事畜牧业生产转变为从事农业生产。汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还学习和接受他们的食物、服装、用具等。这反映出当时( )

A.丝绸之路始通 B.民族交融加强 C.北方经济发达 D.南北政权分立

10.(2022·四川内江·四川省内江市第六中学校考一模)下图为两晋南北朝时期政权更替示意图。据此可知,当时社会发展的特点是( )

A.政权分立割据,民族交融

B.北方战乱频繁,有利实现统一

C.北方经济衰退,南方经济发展

D.北方局势稳定,加强民族交融

11.(2022·四川成都·模拟预测)“魏初风俗至陋。……迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。……民族根底,莫如语言。语言消灭,未有不同化于他族者……孝文以仰慕中原文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。”相比商鞅变法,上述改革的“除旧布新”主要体现在( )

A.废分封行郡县 B.废旧俗兴汉化

C.罢黜百家,独尊儒术 D.废九品行科举

12.(2022·四川成都·四川省简阳中学校考二模)十六年“告谥孔庙”;十七年“迁都洛阳”;二十年“改姓为元氏”。这反映的事件是

A.东周建立 B.三国鼎立 C.北魏孝文帝改革 D.澶渊之盟

13.(2022·四川成都·统考二模)下图是河南巩义石窟寺第一窟里的《北魏帝王出御图》,从图中我们可以看出孝文帝改革的措施是( )

A.通汉婚 B.改汉姓 C.穿汉服 D.说汉语

14.(2022·四川内江·四川省内江市第六中学校考一模)某电视剧场景:皇帝颁令天下,30岁以下的一律改习汉语和中原正音。496年,皇帝将拒不说汉语的皇后冯媛废为庶人。该材料中的皇帝是指( )

A.秦孝公 B.秦始皇 C.汉武帝 D.孝文帝

15.(2022·四川成都·模拟预测)魏孝文帝改革的根本目的是( )

A.增加财政收入 B.巩固统治

C.接受汉族文化 D.保证粮食供应

16.(2022·四川眉山·统考一模)史学家陈寅恪在《李唐氏族之推测后记》中说:“李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。”对此理解正确的是( )

A.南北朝民族交融为唐繁荣奠定基础 B.唐朝废除了秦汉以来的各项制度

C.唐朝开创后世各项政治制度的先河 D.南北朝时期中原文化焕发新机

17.(2022·四川眉山·校考模拟预测)魏晋南北朝时期的家训形式多是“家书”或“遗令”,重视教育子弟,内容涉及从修身到治学,从处世到事君。此后各朝,上至达官下至平民,多有家训问世,内容多强调修身、齐家、治国、平天下。由此可见,中国古代家训

A.只出现在显贵家庭 B.受儒家思想影响大

C.形式单一内容统一 D.满足科举考试需要

18.(2022·四川广安·统考中考真题)北魏孝文帝改革规定官员在朝廷中必须使用汉语,以汉服代替鲜卑服,改鲜卑姓为汉姓,鼓励鲜卑贵族与汉族联姻等。这些措施( )

A.确立了中央集权制度 B.促进了民族交融

C.改革和发展了科举制 D.加强了社会经济控制

19.(2022·四川广元·统考中考真题)广元某校历史学习小组在开展合作探究时,制作了图示卡片。下列选项与该卡片内容最契合的是( )

A.商鞅变法 B.文景之治 C.光武中兴 D.北魏孝文帝改革

20.(2022·四川广元·统考二模)改革创新是社会前进的不竭动力。商鞅变法和北魏孝文帝改革取得成功的共同根本原因是( )

A.顺应了历史发展趋势 B.得到最高统治者的支持

C.代表广大人民的利益 D.符合封建统治者的利益

21.(2022·四川成都·二模)下图是三国两晋南北朝时期汉族士大夫的生活。这说明( )

A.民族交往、交流和交融 B.各民族仍存在隔阂

C.经济重心南移 D.社会生活丰富

22.(2022·四川内江·统考中考真题)魏晋南北朝时期,中华民族继承和发展着中华文明,创造出璀璨的文化,下图作品既有道家的“飘逸”,又有儒家的“文质”,反映了中华文化的“中和之美”。这一作品( )

A.被称为“天下第一行书” B.是现存最早的一部完整农书

C.是当时最先进的历法 D.吸收了外来佛教造型艺术特点

23.(2022·四川内江·校考一模)王羲之由于在书法艺术上的杰出成就,被后人誉为“书圣”。下列属于他的代表作的是( )

A.《出师表》 B.《宣示表》 C.《颜氏家庙碑》 D.《兰亭集序》

24.(2022·四川成都·校考二模)北魏前期的云冈石窟佛像唇厚鼻隆,继承了印度佛像的风格;后期的龙门石窟佛像则眉目疏朗,其服饰风格开始接近当时中原地区。这种变化反映了

A.民族交融不断加强 B.统治区域逐步扩大

C.对外交流日渐频繁 D.文明成果相互吸收

二、综合题

25.(2022·四川成都·一模)2020年11月14日,习近平总书记在江苏省南京市召开的“全面推动长江经济带发展座谈会”上指出,要把长江文化保护好、传承好、弘扬好,延续历史文脉,坚定文化自信。阅读下列材料,回答问题。

材料一:

(1)据材料一中的图片分析春秋战国时期农业发展的主要原因。

材料二:水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之“天府”也。

(2)材料二中“天府”指哪一地区?成为“天府”主要得益于秦国注重兴修水利的哪一工程?

材料三:江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥。……良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩值一金……跨南楚之富,扬部有全吴之沃。

——南朝《宋书》

(3)材料三反映了江南怎样的经济发展现象?结合所学知识归纳江南出现这一现象的原因有哪些?

(4)综合以上材料和问题,请你为我国今天发展经济借鉴一条经验?

26.(2022·四川内江·统考中考真题)阅读材料,回答问题。

材料一 北魏孝文帝力排众议迁都洛阳,进一步推行改革措施,规定以汉语代替鲜卑语、以汉服代替鲜卑服、改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉族联姻;参照南朝典章改革北魏政治制度,严厉镇压反对改革的守旧贵族。其一系列举动推动了北魏发展,有效地缓解了民族隔阂,促进了文明进步和民族交融。

——摘编自《孝文帝改革》

材料二 雍正五年,清朝设立驻藏大臣。驻藏大臣代表中央,长期驻藏,会同西藏最高统治者监理西藏事务,诸如高级僧俗官员任免,财政收支稽核,地方军队指挥,涉外事务处理,司法、户口、差役等政务的督察。驻藏大臣设置确保了清廷在西藏的主权行使,有力维护了西藏社会的安定与发展。

——摘编自《清代驻藏大臣》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出孝文帝“迁都洛阳”是哪一年?概括鲜卑族的社会习俗变化。其变化带来了什么影响?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出驻藏大臣设立于哪一年?概括驻藏大臣的职能。其设置有什么重大影响?

三、论述题

27.(2022·四川成都·模拟预测)阅读材料,完成下列要求

材料 中国古代部分科技成就简表

朝代或发明者 成就 对世界文明的贡献

西汉 造纸术 世界文明史上的一项重大发明,促进了文化的交流和教育的普及

华佗 麻沸散 发明了最早的麻醉药剂,是世界医学史上的创举

贾思勰 《齐民要术》 我国现存最早的一部完整的农书,在世界农学史上占有重要地位

祖冲之 精确圆周率到小数点后第七位 这一成果领先世界达一千年之久

(1)根据材料并结合所学知识,简述华佗生活的朝代。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合所学知识加以论述(要求:观点明确,史论结合,条理清楚。)

参考答案:

1.C

【详解】根据所学可知,229年,孙权正式称帝,孙吴政权正式形成,三国分立局面正式形成,公元230年,孙权派将军卫温率万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系,C项正确;魏在北方, 蜀领有今天四川等地方, 晋266年~420年,排除ABD三项。故选C项。

2.B

【详解】依据“公元211年,刘备和刘璋相聚富乐山”,结合课本所学可知,公元25年西汉宗室刘秀在25年称帝,建立东汉;220年曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,在洛阳称帝,国号魏。东汉灭亡。B项符合题意;依据题干“看见绵州繁荣景象”反映了绵州的繁荣,但是不能体现四川的社会稳定,A项不合题意;题干材料不能反映绵阳的经济领先全国。C项不合题意;221年刘备在成都成立,国号汉,史称蜀汉。D项不合题意。由此可知ACD三项不合题意,故选择B。

【点睛】“公元211年”“看见绵州繁荣景象”是解题的关键。历史的第一要素是时间,由“公元211年”结合所学知识,东汉从公元25年到公元220年。故公元211年是东汉末年,可确定答案B;蜀汉是公元221年建立的可排除D;由“看见绵州繁荣景象”可排除AC,无法体现。

3.D

【详解】根据所学知识可知,208年,赤壁之战后,曹操退守黄河流域,不敢轻易南下。孙权在长江中下游的势力得到巩固。刘备乘机占领湖北、湖南的大部分地区,又进占四川。三国鼎立局面的形成。赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础,故D符合题意。ABC不符合题意,故选D。

4.C

【详解】依据所学知识可知,晋惠帝在位时,手握重兵的八个藩王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战,史称“八王之乱”。八王之乱历时16年,西晋从此衰落。中原人口大量死亡,幸存的中原人纷纷逃往南方,形成了我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮,C项正确;“王与马共天下”体现的是逃到南方的几家北方高门士族先后执掌朝政,成为东晋政权的主要支柱的局面,排除A项;五胡内迁是指从东汉末年以来,中国西部和北部周边的各少数民族开始不断地向汉地迁徙的历史事件,与题意不符,排除B项;七国之乱发生在西汉初年,没有导致大规模的人口迁移高潮,排除D项。故选C项。

5.A

【详解】266 年,司马炎建立西晋,定都洛阳。280 年,西晋灭吴,统一了全国。因此,A处是西晋政权,A项正确;B处是东晋政权,排除B项;公元 439 年,北魏统一北方,结束分裂。因此,C处是北魏政权,排除C项;589 年,隋朝灭陈,统一南北。因此,D处是隋政权,排除D项。故选A项。

6.D

【详解】根据所学知识可知,匈奴、鲜卑族内迁到陕北、晋北、幽州北等长城一带,羌、氐族内迁到关中地区聚居,推动了北方民族交融,故D正确;少数民族内迁对中原王朝的率落没有关系,故排除A项;少数民族内迁有利于解决边患危机,故排除B项;少数民族内迁不能体现促进区域经济均衡发展,故排除C项。故选D。

7.D

【详解】根据所学知识,魏晋南北朝时期,北方战乱频繁,南方相对安定,北方人口大量南迁,他们带来了先进的生产技术,加之统治者的重视,使江南地区得到了开发,因此导致江南经济迅速发展而北方经济衰落这一变化的客观原因即北方社会动荡,南方相对安定,D项正确;ABC都不是东晋南朝时期,江南经济迅速发展,而北方经济日益落后的客观因素,排除ABC项。故选D项。

8.C

【详解】材料“时海内大乱,独江东差安,中国士民避乱者多南渡江”反映的是北人南迁,北人南迁给南方带去劳动力和先进生产技术,促进了南方的开发,C项正确;北人南迁没有导致江南地区战乱不息,排除A项;北人南迁促进南方的开发,有利于缓解南北方经济不平衡的状况,排除B项;北人南迁促进南方地区的开发,排除D项。故选C项。

9.B

【详解】根据所学和材料”内迁的各族人民向汉族人民学习农业技艺、汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验“可知,这是互相学习,体现的是民族交融,B项正确;材料体现的是汉族和少数民族的交融互摄,不是丝绸之路、经济、政权,排除ACD三项。故选B项。

10.A

【详解】从示意图可以看出,东汉之后我国出现三国鼎立之势,西晋实现了短暂统一,之后分裂为东晋和十六国,之后一直是南北对峙,结合所学知识可知,这一时期我国社会发展的特点是政权并立,割据混战,王朝更迭频繁,民族交融进一步加强,A项正确;魏晋南北朝时期北方战乱频繁,除了西晋有过短暂的统一外,其他时期都处于分裂状态,不利于实现统一,排除B项;由于北方战乱,经济遭到破坏,但材料并未体现出“衰退”迹象,排除C项;魏晋南北朝时期北方战乱频繁,“稳定”之说不符合史实,排除D项。故选A项。

11.B

【详解】根据材料信息并结合所学知识可知,反映是北魏孝文帝改革,“除旧布新”主要体现在废旧俗兴汉化,促进民族交融,增强北魏的实力,B项正确;秦始皇实现废分封行郡县,A项排除;汉武帝实现罢黜百家,独尊儒术,排除C项;王安石对科举制度改革,废除九品行科举,排除D项。故选B项。

12.C

【详解】根据所学可知,少数民族政权北魏时,孝文帝进行改革,尊孔,迁都洛阳,皇族改姓为元氏,故C符合题意;东周是华夏族政权,三国均是汉族政权,澶渊之盟是汉族和契丹族之间的和解,故ABD均不符合题意。故选C。

13.C

【详解】根据图片可知,北魏帝王出行都穿的是中原的长袍服饰,体现了北魏孝文帝改革穿汉服的措施,C项正确;通汉婚、改汉姓、说汉语题干未体现,排除ABD项。故选C项。

14.D

【详解】该材料反映的是孝文帝改革措施中说汉话的措施,D项正确;秦孝公、秦始皇、汉武帝统治时期没有推行汉化措施,排除ABC项。故选D项。

15.B

【详解】根据所学可知,孝文帝为了加强对中原广大地区的统治,学习和接受汉族先进文化,迁都洛阳,并通过实行一系列汉化措施,促进民族融合,强化鲜卑贵族的统治,B项正确;增加财政收入不是北魏孝文帝改革的目的,排除A项;接受汉族文化是北魏孝文帝改革的内容,排除C项;保证粮食供应不是北魏孝文帝改革的目的,排除D项。故选B项。

16.A

【详解】根据所学知识,隋唐时期的统一好强盛是建立在魏晋南北朝以来民族大融合基础之上的,南北朝时期大融合为唐的繁荣奠定了基础,与材料主旨相符,A项正确;唐朝对秦汉以来历朝的各项制度既有继承,也有发展和创新,不是废除,排除B项;唐朝很多制度,如三省六部制和科举制等都创于隋朝,所以“唐朝开创后世各项政治制度的先河”说法不正确,排除C项;南北朝时期中原文化焕发新机与题意不符,排除D项。故选A项。

17.B

【详解】依据题干内容“多强调修身、齐家、治国、平天下”可知中国古代家训受儒家思想影响较大,体现了儒家思想强调个人道德修养和社会责任感的内涵,B正确;依据题干可知家训不仅出现在显贵家庭,也出现在平民家庭,A排除;依据题干“重视教育子弟,内容从涉及修身到治学,从处世到事君”可见中国古代家训的内容较为丰富,C排除;依据题干可知,中国古代家训在魏晋南北朝时期已经出现,而科举考试出现在魏晋南北朝之后的隋唐时期,因此并不都是满足科举考试需要,D排除。故选B。

18.B

【详解】孝文帝改革实行的是以汉化为中心的改革。这些措施促进了民族融合,B项正确;材料中措施有利于民族融合,不是确立了中央集权制度、发展了科举制以及加强了社会经济控制,排除A、C和D项。故选B项。

19.D

【详解】根据所学知识可得出北魏统一了北方,孝文帝即位后,推行了汉化措施,规定说汉语,穿汉服,改汉姓,通汉婚,促进了民族交融,D项正确;商鞅变法是秦国为富国强兵的变法改革,排除A项;文景之治是汉文帝、汉景帝时期的治世,排除B项;光武中兴是东汉光武帝时期的治世,排除C项。故选D项。

20.A

【详解】改革之所以成功主要是因为顺应了社会发展趋势。商鞅变法和北魏孝文帝改革取得成功的共同根本原因是顺应了历史发展趋势,A项正确;得到统治者支持不是改革取得成功的根本原因,排除A项;商鞅变法和北魏孝文帝改革代表的是统治阶级的利益,排除C项;符合封建统治者的利益不是改革成功的根源,排除D项。故选A项。

21.A

【详解】根据材料图片可知,图片描绘了汉族士大夫吃胡饼、用胡床、与各族朋友一起看胡舞。由此可得出民族交往、交流和交融的结论,A项正确;材料体现的是各民族的交往、交流和交融,排除B项;材料不能体现经济重心南移,排除C项;材料不能体现“社会生活丰富”,排除D项。故选A项。

22.A

【详解】依据作品信息:“《兰亭集序》(摹本·局部)”可知,王羲之《兰亭集序》被称为“天下第一行书”,A项正确;贾思勰所著《齐民要素》是现存最早的一部完整农书,排除B项;祖冲之制定《大明历》是当时最先进的历法,排除C项;魏晋南北朝时期的云冈石窟和龙门石窟吸收了外来佛教造型艺术特点,排除D项。故选A项。

23.D

【详解】由所学知识可知,王羲之由于在书法艺术上的杰出成就,被后人誉为“书圣”。他的代表作是《兰亭集序》,达到了收放自如、浑然天成的境界,D项正确;《出师表》是三国时期蜀汉丞相诸葛亮在决定北上伐魏、克复中原之前给后主刘禅上书的表文,与题意不符,排除A项;《宣示表》是钟繇的楷书作品, 《颜氏家庙碑》是唐代颜真卿的书法作品,均与题意不符,排除B项、C项。故选D项。

24.D

【详解】依据题干可知北魏前期而到后期,石窟佛像从继承了印度佛像的风格到服饰风格接近中原地区,可见反映了佛教文化的本土化,体现了古印度和古代中国文明成果的相互吸收融合,D正确;题干反映的不是民族交融,而是中外文化之间的某种交融,A排除;题干反映的是佛像造型的变化,没有体现北魏统治区域逐步扩大,B排除;从继承印度佛像的风格到服饰风格接近中原地区,可见反映了石窟佛像艺术从继承外来文化到逐渐本土化,不能说明对外交流日渐频繁,C排除。故选D。

25.(1)铁器,牛耕的出现与推广。

(2)成都;都江堰;

(3)现象:农业发展,经济繁荣;

原因:①江南地区自然条件优越;②北方人口南迁,给南方带来了大量劳动力;③北方人南迁给中原带来了先进生产工具和生产技术;④江南地区相对稳定;⑤人民的辛勤劳作等。(任意两点)

(4)开放性试题,依托材料 ,言之有理即可:例如:重视科技;避免战乱等

【分析】(1)

根据材料一中的图片,结合所学知识可知,春秋后期铁农具、牛耕出现,促进农业上的深耕细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件。因此春秋战国时期农业发展的主要原因铁器,牛耕的出现与推广。

(2)

根据材料二,结合所学知识可知,战国后期,公元前256年,蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了著名水利工程 都江堰 ,发挥防洪、灌溉、水运等作用,建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。 “水旱从人,不知饥谨,时无荒年,天下谓之天府也。” 因此天府”指成都;成为“天府”主要得益于秦国注重兴修水利的工程都江堰。

(3)

根据材料三“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔(丰收),则数郡忘饥”,结合所学知识可知,材料反映了江南农业发展,经济繁荣;江南出现这一现象的原因有①江南地区自然条件优越;②北方人口南迁,给南方带来了大量劳动力;③北方人南迁给中原带来了先进生产工具和生产技术;④江南地区相对稳定;⑤人民的辛勤劳作等。

(4)

结合所学知识可知,我国今天发展经济借鉴一条经验,如维护国家统一、社会稳定;发展科学技术;制定适合国情的政策等。

26.(1)年份:494年;变化:用汉语;穿汉服;改汉姓;与汉姻;参照南朝典章改革北魏政治制度,影响:促进了民族交融,增强了北魏的实力。

(2)年份:1727年;职能:监督西藏地方政务;影响:确保了清廷在西藏的主权行使,有力维护了西藏社会的安定与发展。

【详解】(1)年份:根据所学知识,494年孝文帝“迁都洛阳”;变化:根据材料“规定以汉语代替鲜卑语、以汉服代替鲜卑服、改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉族联姻;参照南朝典章改革北魏政治制度,严厉镇压反对改革的守旧贵族。”,结合所学知识,可概括为用汉语;穿汉服;改汉姓;与汉姻;参照南朝典章改革北魏政治制度,影响:根据所学知识,北魏孝文帝改革的影响是促进了民族交融,增强了北魏的实力。

(2)年份:根据所学知识,1727年驻藏大臣设立;职能:根据材料“驻藏大臣代表中央,长期驻藏,会同西藏最高统治者监理西藏事务,诸如高级僧俗官员任免,财政收支稽核,地方军队指挥,涉外事务处理,司法、户口、差役等政务的督察。”可知职能为监督西藏地方政务;影响:根据所学知识,驻藏大臣的设置,确保了清廷在西藏的主权行使,有力维护了西藏社会的安定与发展。

27.(1)东汉末年。

(2)【示例】

观点:我国古代科技对世界文明的发展产生深远影响

论述:西汉时期,造纸术的发明引起了书写材料的一场革命,特别是蔡伦改进造纸术,提高了质的质量和产量,使纸成为普遍的书写材料。造纸术的对外传播促进了文化的交流和教育的普及,是中华民族对世界文明的贡献。南朝时杰出科学家祖冲之运用刘徽的方法,把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,这项成果领先世界近千年,推动了数学领域的发展。

结论:综上所述,我国古代科技曾处于世界领先地位,对世界文明发展起重大的推动作用。

说明:其他观点及其论述只要符合题目即可。

【详解】(1)依据材料和所学知识,华佗是东汉末年名医,擅长外科手术,发明“麻沸散”。

(2)阅读以上材料可知反映的是中国古代部分科技成就简表,表格呈现出了发明者、成就以及对世界文明的贡献。由此依据古代科技成就对世界文明的贡献,可以提炼一个观点“我国古代科技对世界文明的发展产生深远影响”。再结合表格中的相关信息和所学知识进行论证,如西汉造纸术促进了文化的交流和教育的普及,东汉华佗发明麻沸散是世界医学史上创举,北朝贾思勰所著的《齐民要术》在世界农学史上占有重要地位,南朝祖冲之对圆周率的计算领先世界近1000年之久等等。最后小结,综上所述,我国古代科技曾处于世界领先地位,对世界文明发展起重大的推动作用。

同课章节目录