四川省2023年中考备考历史一轮复习夏商周时期:早期国家与社会变革 练习题(含解析)

文档属性

| 名称 | 四川省2023年中考备考历史一轮复习夏商周时期:早期国家与社会变革 练习题(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-16 15:52:32 | ||

图片预览

文档简介

四川省2023年中考备考历史一轮复习夏商周时期:早期国家与社会变革 练习题

一、选择题

1.(2022·四川成都·校考二模)某公众号一篇推文的标题为《在这里读懂中国最早王朝》,据此推测这篇文章介绍的是

A.二里头夏都遗址博物馆 B.安阳殷墟博物馆

C.秦始皇帝陵博物院 D.西汉南越王墓

2.(2022·四川成都·统考二模)“夏传子,家天下。”这是古时的《三字经》中对夏朝的描述。这一记载反映夏朝实行了( )

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.郡县制

3.(2022·四川成都·模拟预测)学习历史应该以史为鉴,接受前人教训,警示后人不再犯错。学习了夏商周的历史,我们发现三个朝代灭亡的共同原因都是统治者的荒淫无道,暴虐妄为,失去民心,致使王朝灭亡,后人可以从中得到的启示是

A.重视教育,奖励学术 B.加强国防,充实军备

C.任用贤才,勤政爱民 D.发展经济,增强国力

4.(2022·四川资阳·统考模拟预测)河南安阳发掘的“妇好墓”(商王武丁夫人墓)中的玉器,经化学成分分析,与新疆和田玉的成分一致。据此推测合理的是

A.中原与西北地区存在联系 B.中外科技交往历史悠久

C.丝绸之路的开辟始于商朝 D.商朝统治中心远及新疆

5.(2022·四川泸州·中考真题)台湾历史学家许倬云先生在《万古江河》中指出:“周人小国寡民僻居西部,面对东部的广土众民,不能不设计一套统治机制—‘封建亲戚,以藩屏周’的制度”。这一制度是

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.郡县制

6.(2022·四川成都·模拟预测)据记载,春秋时期,鲁国向周天子朝贡7次,其中鲁君亲自去的仅3次,同时鲁国却朝齐11次,朝晋20次.这说明( )

A.鲁国定期向周天子纳贡 B.分封制受到冲击

C.诸侯之间来往十分密切 D.天子依附于诸侯

7.(2022·四川广元·统考中考真题)山西省简称“晋”、山东省简称“鲁”、陕西省简称“秦”。这些省的简称与周朝哪一项政治制度有渊源( )

A.郡县制 B.禅让制 C.分封制 D.世袭制

8.(2022·四川成都·二模)西周时期,周王对墓葬用品的规定严格,如:用鼎制度就明确规定为“天子九鼎,诸侯七 鼎,大夫五鼎,元士三鼎或一鼎”。材料反映的本质问题是( )

A.西周社会呈现等级森严的特征 B.西周社会的腐败现象严重

C.西周手工业中冶铜业十分发达 D.西周各地经济发展不平衡

9.(2022·四川成都·模拟预测)周王在封土授民的同时,把本朝及前朝的先进的器物、制度、文化等,也带到了分封所及之地。材料主要强调分封制

A.保证周王朝对地方的控制 B.提高周王在各地区的威望

C.加速西周疆域面积的拓展 D.推动商周先进文明的扩展

10.(2022·四川资阳·统考模拟预测)据《史记》记载,周公灭掉了唐国,成王得到消息后用刀削下一片桐叶,与弟弟叔虞开玩笑说:“用此桐叶作为珪(象征爵位的玉器)分封你。”史官因此请成王择日行封赏礼,于是成王就把唐地封给了叔虞。此则故事反映出西周时期

A.诸侯之间经常爆发争霸兼并战争

B.叔虞要向成王进献贡物、服从调兵

C.分封诸侯须用桐叶作为象征信物

D.天子分封诸侯是整个诸侯国授予的

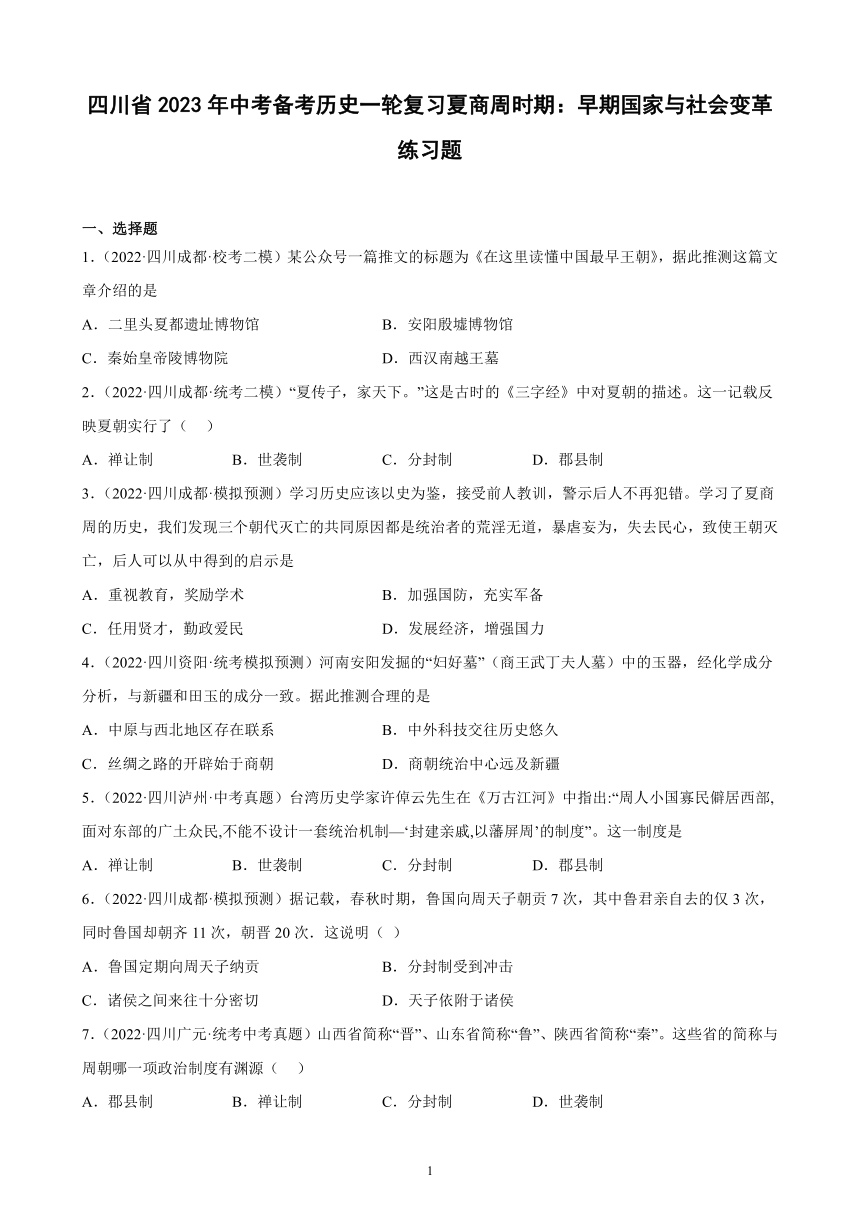

11.(2022·四川内江·统考模拟预测)传说蚕丛是蜀地首先称王的人,他的眼睛向前突出。下图所示文物与蚕从形象吻合。由此可见( )

A.传说与神话都是真实的历史 B.考古是了解历史真相唯一途径

C.传说中蕴含着一定的历史信息 D.传说的历史价值远超考古发现

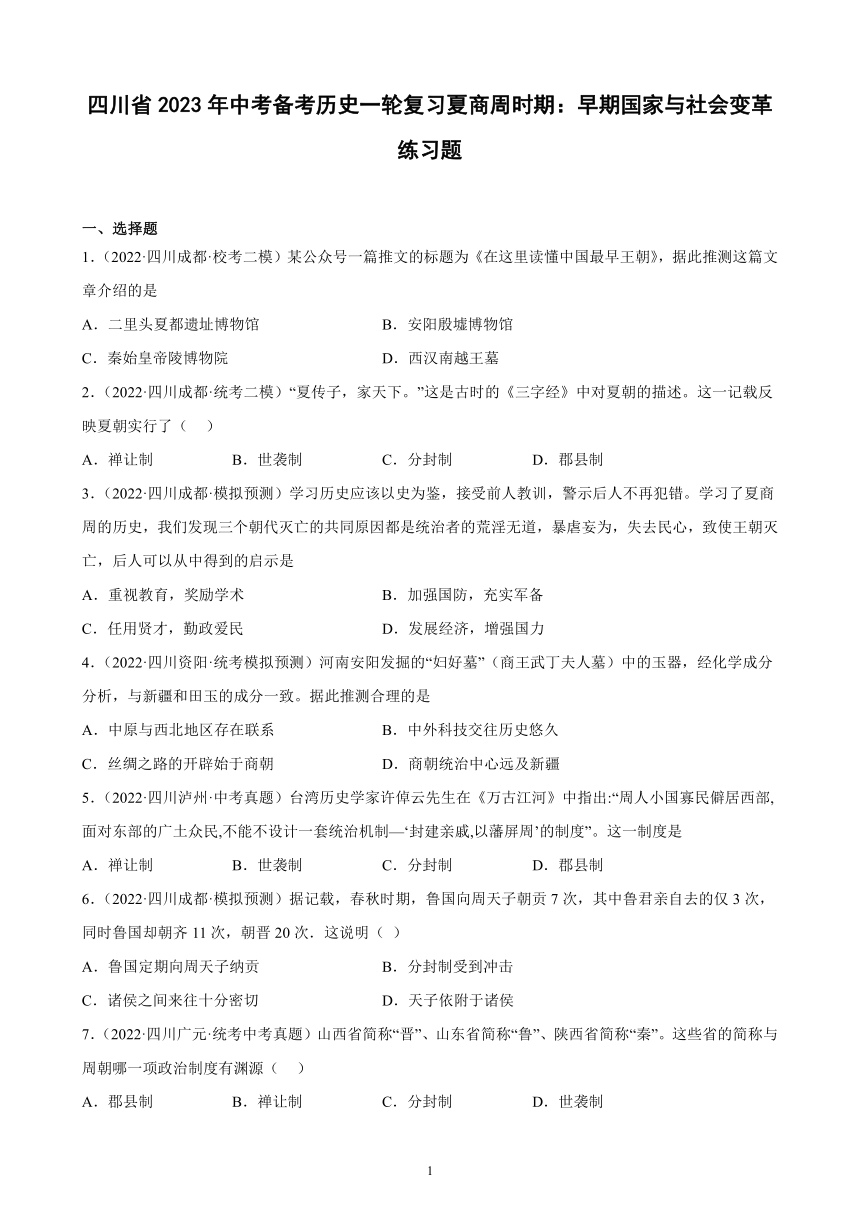

12.(2022·四川达州·中考真题)2022年春晚舞台上亮相的三星堆文化典型器物青铜面具,让国人领略了中国古代青铜文明的夺目璀璨。迄今世界上出土的青铜器中最重的是

A.四羊方尊 B.利簋 C.司母戊鼎 D.青铜面具

13.(2022·四川广元·统考一模)周王朝对礼器的使用规格制定了制度,鼎和簋配合使用,鼎是奇数,簋配偶数,如天子为九鼎八簋……卿大夫为五鼎四簋等。这一现象反映的实质是( )

A.周朝的社会腐败现象严重 B.周朝的经济发展不平衡

C.周朝的社会等级制度森严 D.周朝的青铜铸造业落后

14.(2022·四川资阳·模拟预测)最新考古发现,三星堆遗址新发现1座“祭祀坑”,现已出上金面具残片、巨青铜面具、青铜神树、象牙、玉琮等重要文物500余件。关于这些文物的研究,表达有误的是

A.出土的文物象牙有助于分析古代三星堆地区自然环境

B.金饰品较多说明三星堆地区有大量金矿分布

C.艺术风格异于中原的三星堆文物展现了中华文明的多元性

D.玉琮的发现有助于研究三星堆文化与中原文化的联系

15.(2022·四川广安·统考中考真题)2021年是中国现代考古学诞生100周年。“一部殷墟发掘史,半部中国考古史。“殷墟”发掘有助于研究( )

A.中国文字的形成和发展历史 B.中央王朝对西域的管理

C.玉米、甘薯、马铃薯等的引进 D.中外陆路和海路交通

16.(2022·四川绵阳·统考中考真题)文字是文化的载体,是民族联系的纽带。下列“国”字是汉字不同时期的写法。对“国”字正确解读是( )

A.最早起源夏朝 B.在中国对外文明交往中产生

C.体现儒家思想 D.是中华文明发展创新的见证

17.(2022·四川眉山·统考一模)商朝甲骨文亦称“甲骨卜辞”,卜辞内容以王室占卜为主,兼卜渔猎、农事。“甲骨卜辞”一般由序辞(叙述占卜的日期和人物)、命辞(记录占卜的具体事情)、占辞(记录占卜结果)、验辞(记录事后应验的情况)四部分构成。据此可知,甲骨文

A.具有研究商朝历史细节的史料价值 B.真实记录了商朝先民的生活状况

C.构造了我国成熟的汉文字书写系统 D.推动商王室贵胄文化普及到了民间

18.(2022·四川内江·校考二模)引发“国人暴动”的国王是( )

A.周厉王 B.周平王 C.周幽王 D.周武王

19.(2022·四川广元·统考二模)《论语》:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下。”这则材料反映的历史是( )

A.田氏代齐 B.春秋争霸 C.三家分晋 D.百家争鸣

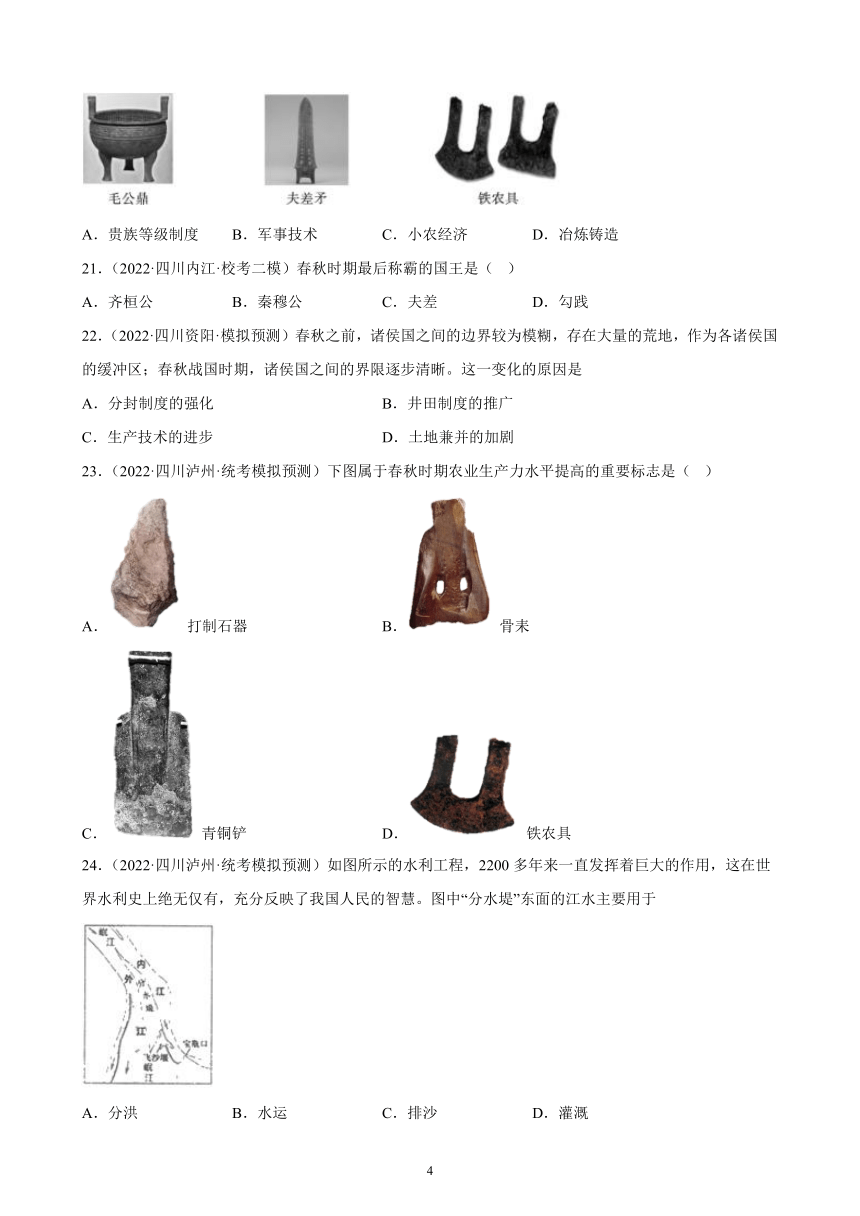

20.(2022·四川绵阳·统考中考真题)文物是我们研究历史的第一手资料,下列文物都可以用来研究( )

A.贵族等级制度 B.军事技术 C.小农经济 D.冶炼铸造

21.(2022·四川内江·校考二模)春秋时期最后称霸的国王是( )

A.齐桓公 B.秦穆公 C.夫差 D.勾践

22.(2022·四川资阳·模拟预测)春秋之前,诸侯国之间的边界较为模糊,存在大量的荒地,作为各诸侯国的缓冲区;春秋战国时期,诸侯国之间的界限逐步清晰。这一变化的原因是

A.分封制度的强化 B.井田制度的推广

C.生产技术的进步 D.土地兼并的加剧

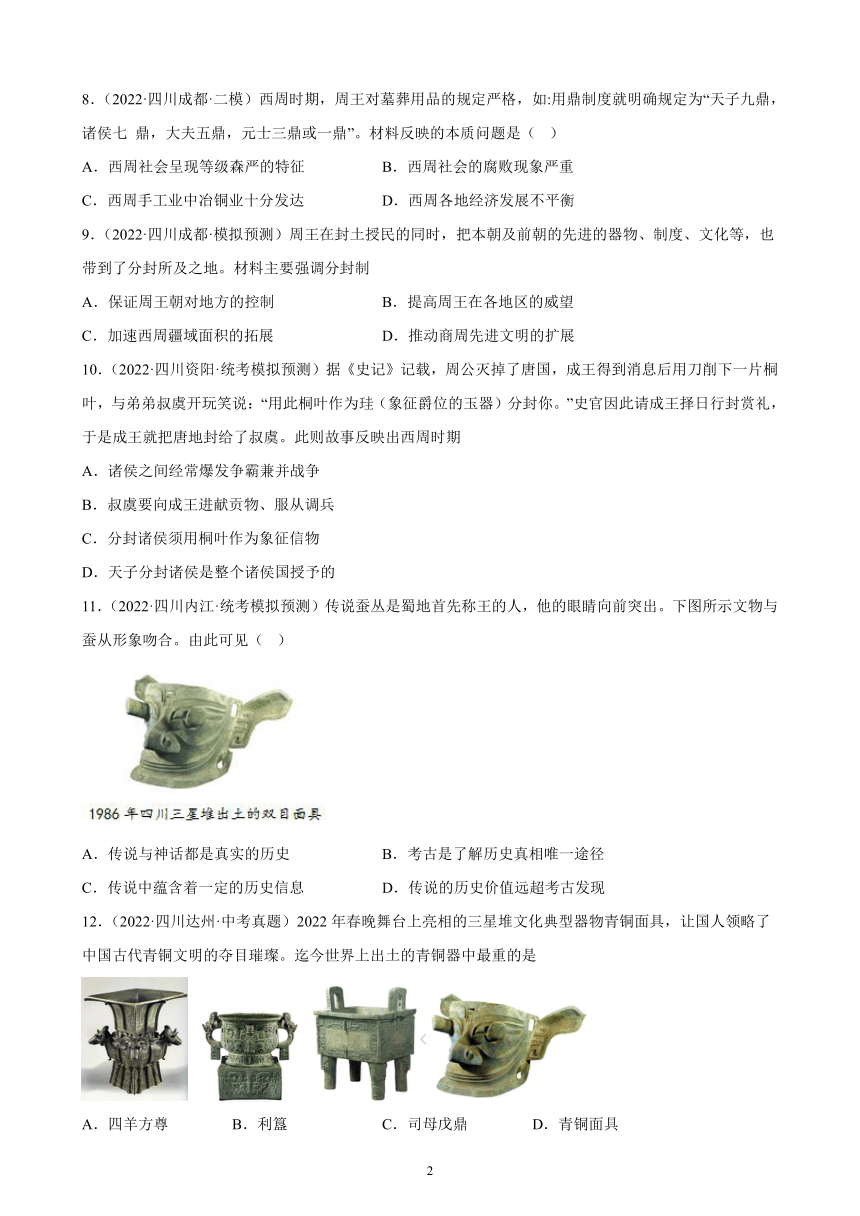

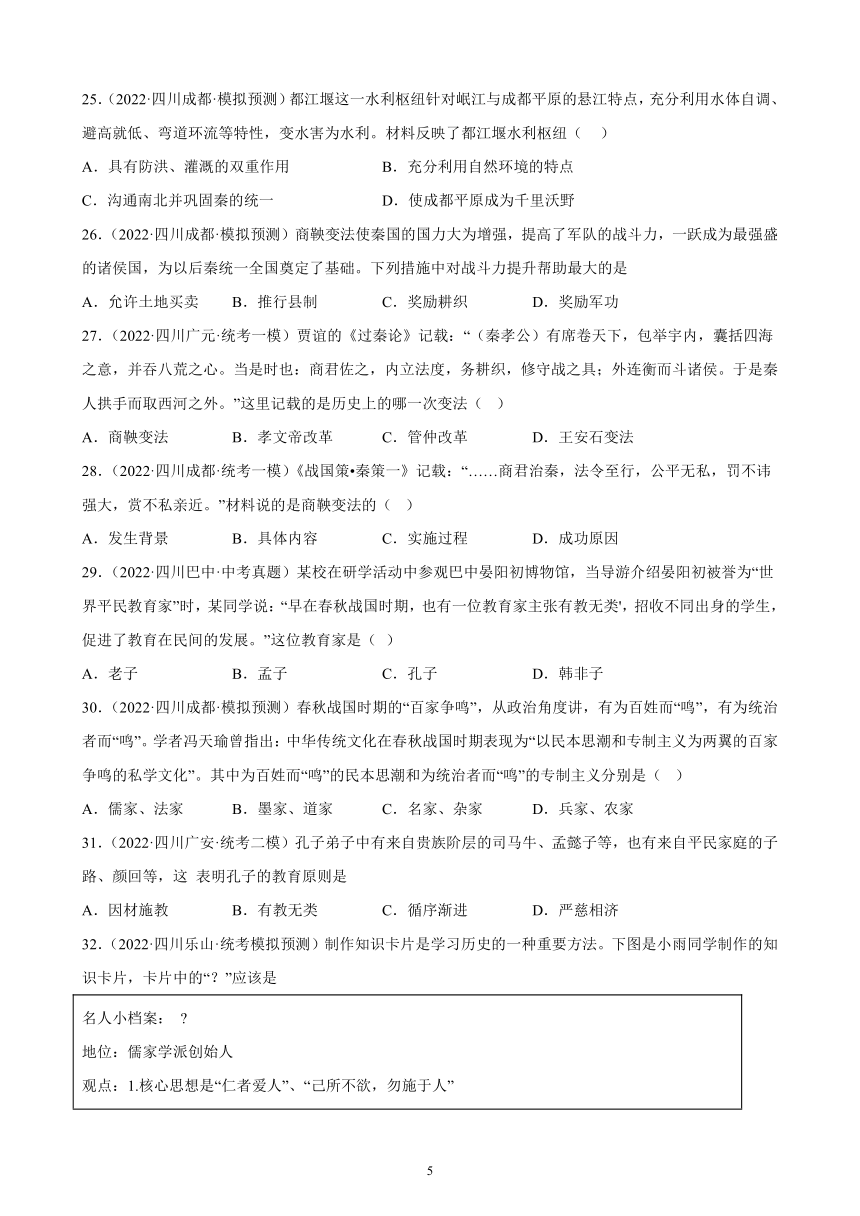

23.(2022·四川泸州·统考模拟预测)下图属于春秋时期农业生产力水平提高的重要标志是( )

A. 打制石器 B. 骨耒

C. 青铜铲 D. 铁农具

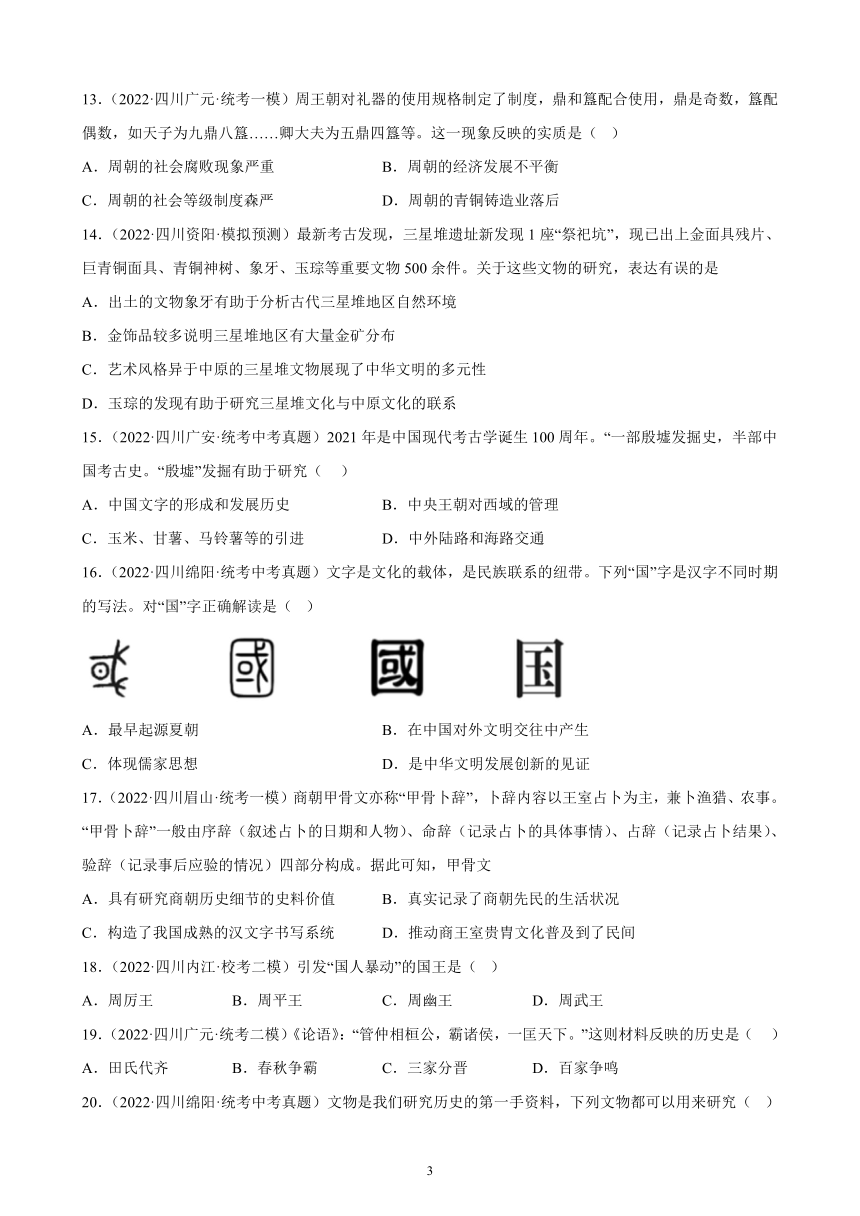

24.(2022·四川泸州·统考模拟预测)如图所示的水利工程,2200多年来一直发挥着巨大的作用,这在世界水利史上绝无仅有,充分反映了我国人民的智慧。图中“分水堤”东面的江水主要用于

A.分洪 B.水运 C.排沙 D.灌溉

25.(2022·四川成都·模拟预测)都江堰这一水利枢纽针对岷江与成都平原的悬江特点,充分利用水体自调、避高就低、弯道环流等特性,变水害为水利。材料反映了都江堰水利枢纽( )

A.具有防洪、灌溉的双重作用 B.充分利用自然环境的特点

C.沟通南北并巩固秦的统一 D.使成都平原成为千里沃野

26.(2022·四川成都·模拟预测)商鞅变法使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。下列措施中对战斗力提升帮助最大的是

A.允许土地买卖 B.推行县制 C.奖励耕织 D.奖励军功

27.(2022·四川广元·统考一模)贾谊的《过秦论》记载:“(秦孝公)有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心。当是时也:商君佐之,内立法度,务耕织,修守战之具;外连衡而斗诸侯。于是秦人拱手而取西河之外。”这里记载的是历史上的哪一次变法( )

A.商鞅变法 B.孝文帝改革 C.管仲改革 D.王安石变法

28.(2022·四川成都·统考一模)《战国策 秦策一》记载:“……商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近。”材料说的是商鞅变法的( )

A.发生背景 B.具体内容 C.实施过程 D.成功原因

29.(2022·四川巴中·中考真题)某校在研学活动中参观巴中晏阳初博物馆,当导游介绍晏阳初被誉为“世界平民教育家”时,某同学说:“早在春秋战国时期,也有一位教育家主张有教无类',招收不同出身的学生,促进了教育在民间的发展。”这位教育家是( )

A.老子 B.孟子 C.孔子 D.韩非子

30.(2022·四川成都·模拟预测)春秋战国时期的“百家争鸣”,从政治角度讲,有为百姓而“鸣”,有为统治者而“鸣”。学者冯天瑜曾指出:中华传统文化在春秋战国时期表现为“以民本思潮和专制主义为两翼的百家争鸣的私学文化”。其中为百姓而“鸣”的民本思潮和为统治者而“鸣”的专制主义分别是( )

A.儒家、法家 B.墨家、道家 C.名家、杂家 D.兵家、农家

31.(2022·四川广安·统考二模)孔子弟子中有来自贵族阶层的司马牛、孟懿子等,也有来自平民家庭的子路、颜回等,这 表明孔子的教育原则是

A.因材施教 B.有教无类 C.循序渐进 D.严慈相济

32.(2022·四川乐山·统考模拟预测)制作知识卡片是学习历史的一种重要方法。下图是小雨同学制作的知识卡片,卡片中的“?”应该是

名人小档案: 地位:儒家学派创始人 观点:1.核心思想是“仁者爱人”、“己所不欲,勿施于人” 2.大教育家,“有教无类”“因材施教” 著作:弟子把其观点整理为《论语》

A.老子 B.孔子 C.墨子 D.韩非子

33.(2022·四川达州·校考模拟预测)世界万物和人类社会总在不停地运动,有无、难易、上下、高低、贵殿等都是相互依存、相互转化的。该思想可以在下列哪部作品中读到( )

A.《论语》 B.《道德经》 C.《墨子》 D.《韩非子》

34.(2022·四川雅安·校联考三模)郭沫若说“由秦到现在两千多年了,我们依然感觉着春秋战国在学术思想史上是中国的黄金时代。”是因为春秋战国出现( )

A.竞相改革的时代风潮 B.诸侯争霸局面

C.百家争鸣的活跃局面 D.商业繁荣局面

35.(2022·四川泸州·中考真题)中国文明社会经过长期的沉积和发酵,到战国时期出现了文化大喷发,思想大爆炸,造就了中国思想史上的黄金时代。其中“文化大喷发”“思想大爆炸”是指

A.诸侯争霸 B.私学兴起 C.商鞅变法 D.百家争鸣

36.(2022·四川成都·一模)“光盘行动”是 2013 年初,公众自发发起的一项主题为“从我做起,今天不剩饭”的公益活动,倡议市民厉行节约,向舌尖上的浪费说不。早在战国时期,某一思想流派提出“兼爱”“非攻”的同时又提倡“节俭”“节用”,该思想流派的创始人是( )

A.老子 B.墨子 C.荀子 D.韩非子

二、综合题

37.某中学的学校广播站正在播送长篇小说《东周列国志》,为了对这段历史有更深入的了解,某校七年级同学在网络上搜集了一些这一时期的图片,并在老师的指导下进行探究性学习,请你参与进来,和同学们一起完成相关问题

材料一:铁制农具和穿有鼻环的牛尊

材料二:秦孝公以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。……有军功者,各以率受上爵。为私斗者,各以轻重被刑大小。戮力本业耕织,致粟帛多者复其身……宗室非有军功论,不得为属籍。

--《史记 商君列传》

材料三:“战国”因战争频繁、争夺激烈而得名。战国时期是我国古代史上一个战火纷飞、色彩斑斓的时代……

材料四:

材料五:“水旱从人,不如饥馑。时无荒年,天下谓之“天府”也。

——《华阳国志·蜀志》

(1)根据材料一并结合所学知识,说说我国春秋战国时期在农业生产领域发生了什么新变化?

(2)材料二中的“卫鞅”是谁?根据材料回答,平民怎样做才能获得奖励?贵族会反对变法的哪一项措施?

(3)依据材料三,指出战国时期最显著的特点是什么?结合所学知识,说明这一时期战争在客观上的积极作用。”

(4)材料四中图2所示人物是谁?以他为代表的这些智者开启了什么样的文化局面?他们的学术争论起到了什么作用?

(5)材料五的工程是谁主持修建的?你怎样评价该工程?

(6)综上所述,请概括这一时期的时代特征。

38.阅读下列材料,回答问题:

材料一:

材料二:春秋时期,“礼崩东坏”“礼乐征伐自诸侯出”,甚至“礼乐征伐自大夫出”,五霸称雄,战国时期,七雄互相攻伐,据统计,公元前722-前464年的259年中,只有38年没有战争,而在公元的463到前222年的242年中,没有战争的年份少于89年。

——摘编自《中国通史》

材料三:夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重,决裂阡陌,教民耕战,是以兵动而地广,兵休而国常,故秦无敌于天下。

——《战国策 秦策三)

材料四:春秋战国时期,社会您剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说,发表意见,并互相辩论,形成了▲的繁荣局面。

——部编版七上教科书

(1)材料一图片说明当时我国农业生产领域出现了什么新现象?

(2)材料二反映出春秋、战国时期怎样的特点?

(3)据材料三并结合所学知识,写出商君“决裂阡陌,教民耕战”的农业措施,并归纳出商君变法的影响。

(4)据材料四并结合所学知识,写出“▲”代表的历史事件。

参考答案:

1.A

【详解】依据“中国最早王朝”可知该王朝是夏朝,公元前21世纪,禹建立了我国第一个奴隶制国家或王朝夏朝,据此分析,二里头夏都遗址博物馆与夏朝历史有关,A正确;安阳殷墟博物馆与商朝有关,秦始皇帝陵博物院与秦朝有关,西汉南越王墓与西汉或汉朝有关,BCD排除。故选A。

2.B

【详解】根据“传子”、“家天下”等信息可知这说明夏朝实行的是世袭制,B项正确;禅让制不是传子,排除A项;分封制出现于西周,郡县制出现于春秋战国时期,排除CD项。故选B项。

3.C

【详解】根据材料可知,夏商周三个朝代灭亡的共同原因都是统治者的荒淫无道,暴虐妄为,失去民心,致使王朝灭亡。所以后人可以从中得到的启示是任用贤才,勤政爱民,C项正确;“夏商周三个朝代灭亡”、“加强国防,充实军备”、“发展经济,增强国力”与材料主旨不符,排除A、B、D项。故选C项。

4.A

【详解】根据题干“河南安阳发掘的“妇好墓”……中的玉器,经化学成分分析,与新疆和田玉的成分一致”由此推测该玉器有可能来自西北的新疆,进而推测在商朝时,中原与西北地区存在联系,A正确;材料没有涉及中外科技文化与交流,排除B;丝绸之路开辟是在汉朝,排除C;,商朝统治中心在今天河南一带,排除D。故选A。

5.C

【详解】根据材料结合所学知识可知,西周王朝,为了控制东部的广袤土地和众多民众,实行分封制,周天子将土地和人民分封给贵族,让他们建立诸侯国拱卫王室,C项正确;西周不再实行禅让制,排除A项;材料反映的不是世袭制,排除B项;秦朝开始实行郡县制,排除D项。故选C项。

6.B

【详解】西周时期时期分封制,在分封制下诸侯有义务对天子朝贡。材料中春秋时期诸侯国对天子的朝贡逐渐减少,向其他实力较强的诸侯国进行朝贡,说明分封制受到严重冲击,B项正确;材料表明鲁国并没有定期向周天子纳贡,排除A项;材料说明的是朝贡,并不是说明诸侯之间来往十分密切,排除C项;此时,周天子地位下降,并不是依附诸侯,排除D项。故选B项。

7.C

【详解】根据材料“山西省简称“晋”、山东省简称“鲁”、陕西省简称“秦”可得出“鲁”是中国春秋时国名,在山东省南部,都城在今曲阜,周武王封其弟周公旦于鲁,晋国是周武王时期分封的姬姓诸侯国,也是春秋五霸之一,秦是战国时期的诸侯国之一,是战国七雄之一,经过分析这三个省份的简称都与西周建立后实行的分封制有关,C项正确;郡县制是秦朝在地方管理上采取的措施,排除A项;禅让制是尧舜禹上古时期,排除B项;世袭制从夏朝开始,排除D项。故选C项。

8.A

【详解】依据题意可知,“天子九鼎,诸侯七鼎,大夫五鼎,元士三鼎或一鼎”,反映的是不同的级别有数量不同的鼎,因此,反映的本质问题是社会等级森严,A项正确;材料没有体现西周社会的腐败现象严重,排除B项;材料没有强调西周手工业中冶铜业十分发达,排除C项;材料没有体现西周各地经济发展不平衡,排除D项。故选A项。

9.D

【详解】根据“把本朝及前朝的先进的器物、制度、文化等,也带到了分封所及之地”可知,分封制促进了商周先进文明向各个诸侯国的传播,D项正确;材料信息无法体现周王朝对地方的控制、周王在各地区威望、西周疆域面积的拓展,排除ABC项。故选D项。

10.D

【详解】珪是象征爵位的玉器,成王用桐叶作为珪赏叔虞,表明成王分封时授予爵位,材料“于是成王就把唐地封给了叔虞”的信息表明成王分封时是整个诸侯国授予的,D符合题意;AB项内容题干材料均未涉及,不符合题意;分封诸侯不是必须用桐叶作为象征信物的, C与史实不符,排除;故选D。

11.C

【详解】据题意可知,图示文物与传说中蚕丛的形象吻合,二者能够相互印证,说明传说中蕴含着一定的历史信息,故选C;传说和神话不一定都是真实的历史,排除A;B项说法过于绝对,排除;传说的价值不一定超过考古发现,排除D。

12.C

【详解】商司母戊鼎高133厘米、口长110厘米、口宽79厘米,重832.84千克,是迄今世界上出土的青铜器中最重的青铜器,C项正确;四羊方尊重量34.5公斤,利簋重7.95千克,青铜面具可重达100公斤,排除ABD。故选C项。

13.C

【详解】周王朝对礼器的使用规格制定了制度,如天子为九鼎八簋……卿大夫为五鼎四簋等,可见这体现了周朝的社会等级制度森严,西周通过实行分封制形成了“周天子→诸侯→卿大夫→士→平民→奴隶”的等级秩序,礼器的使用规格正是对应不同的等级,C正确;AB不是对这一现象的正确解读,排除;西周青铜铸造业发达,D排除。故选C。

14.B

【详解】根据材料“现已出上金面具残片”说明,当时有了金子,不能说明有大量的金矿分布,故排除符合题意;根据材料“巨青铜面具、青铜神树、象牙、玉琮等重要文物500余件”可知,出土的文物象牙有助于分析古代三星堆地区自然环境;艺术风格异于中原的三星堆文物展现了中华文明的多元性;玉琮的发现有助于研究三星堆文化与中原文化的联系,故排除ACD项。故选B。

15.A

【详解】根据材料“一部殷墟发掘史,半部中国考古史”并结合所学知识可知,是商朝的历史,商的考古发现可能会有大量甲骨,有助于研究中国文字的形成和发展历史,A项正确;中央王朝对西域的管理最早是西汉,排除B项;玉米、甘薯、马铃薯等的引进,最早是明朝,排除C项;中外陆路和海路交通,与材料无关,排除D项。故选A项。

16.D

【详解】根据所学知识,可知题干中的文字从大篆到小篆到隶书再到现在宋体,越来越便于人们书写辨认,体现了文字随着中华文明的发展不断创新,D项正确;中国真正意义上的汉字(即最早的甲骨文)起源于公元前14世纪的殷商时期,排除A项;文字变化并不是体现在对外文明交往中产生的,排除B项;不同时期文字的不同写法变迁,并不能体现儒家思想,排除C项。故选D项。

17.A

【详解】根据题干材料,分析可知:材料反映了甲骨文卜辞内容较广泛,记载事物包括了日期,人物,具体事情,应验情况。这一系列细致的记载有利于展开对于商代历史细节的研究。A项正确;“卜辞内容以王室占卜为主”不能反映其“真实记录了商朝先民的生活状况”,排除B项;甲骨文是我国目前发现的最早的文字,当时文字体系并不成熟,排除C项;材料没有提及文化传播传承问题,排除D项。故选A项。

18.A

【详解】结合所学内容可知,西周周厉王时期与民争利,引起“国人暴动”,厉王逃亡,A项正确;“国人暴动”是在周厉王时期,和周平王、周幽王和周武王不符,排除BCD项。故选A项。

19.B

【详解】根据所学,“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下。”都是春秋时期的事件,与春秋争霸有关,齐桓公任用管仲为相,积极改革内政,发展生产;同时改革军制,组建强大的军队,以“尊天子,攘四夷”为旗号,通过葵丘会盟成为首霸。B项正确;AC项是战国时期的事件,与材料无关,排除AC项;百家争鸣与材料主旨无关,排除D项。故选B项。

20.D

【详解】根据图片可以,毛公鼎是西周晚期青铜器,夫差矛是春秋末期吴国使用兵器,铁农具是春秋战国时期的农具,这些代表的是当时的冶炼铸造技术,D项正确;这些文物不能反映贵族等级制度,排除A项;毛公鼎和铁农具不代表军事技术,排除B项;毛公鼎和夫差矛与小农经济不符,排除C项。故选D项。

21.D

【详解】依据课本所学可知,春秋时期,诸侯不再听从天子的命令。天子反而依附于强大的诸侯。各诸侯不断进行战争,强大的诸侯,迫使各国承认他的首领地位,成为“霸主”。著名的有郑庄公,齐桓公,宋襄公,秦穆公,晋文公,楚庄王,吴王,越王。越王勾践成为最后一个霸主。D正确;齐桓公是春秋时期第一个霸主,排除A项;秦穆公、夫差是春秋时期的霸主,但不是最早也不是最后称霸的。排除BC两项。故选D项。

22.C

【详解】根据材料可以看出,春秋之前到战国时期,各诸侯国的边界逐步清晰,并结合所学知识可知,这主要得益于铁犁、牛耕的推广与运用,荒地逐步得到开垦,土地私有逐步确立,因此荒地的归属更加明晰,故C正确;春秋战国时期分封制,井田制逐步瓦解,排除A、B;当时土地私有制刚确立,土地兼并的现象加剧的说法不符合史实,故D项错误。综上答案C。

23.D

【详解】依据所学可知,春秋时期,铁制农具与牛耕的出现,极大地促进了社会生产力的发展,促进了农业的深耕细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件,D项正确;打制石器的使用、骨耜的使用是原始人类使用的工具,排除AB项;原始社会晚期出现青铜器,夏、商、西周时期使用青铜工具,排除C项。故选D项。

24.D

【详解】根据提示并结合所学知识可知,图片反映的是都江堰。都江堰是战国时期秦国蜀郡太守李冰在岷江流域主持修建的大型水利工程,是一项综合性的(防洪、灌溉)工程,消除了岷江水患,灌溉了大片田地,使成都平原成为“天府之国”,至今仍然发挥着分洪、灌溉和运输的作用。它由“分水鱼嘴”“飞沙堰”“宝瓶口”等组成,“分水堤”将岷江分为内江和外江,外江用于分洪,内江用于灌溉,因此D项符合题意;综上所述ABC三项均不符合题意,排除。故选D。

25.B

【详解】依据题干信息“充分利用水体自调、避高就低、弯道环流等特性,变水害为水利”可知,都江堰的设计充分利用自然环境的特点,B项正确;ACD项只是描述都江堰的作用及影响,排除。故选B项。

26.D

【详解】根据所学可知,商鞅变法中,奖励军功,提高了军队的战斗力,为以后秦国统一全国奠定了基础,D项正确;允许土地自由买卖,确立地主土地所有制,排除A项;推行县制加强对地方的管理,排除B项;鼓励耕织,推动了生产的发展,排除C项。故选D项。

27.A

【详解】据材料“(秦孝公)有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心。当是时也,商君佐之,内立法度,务耕织,修守战之具,外连衡而斗诸侯。于是秦人拱手而取西河之外”并结合所学知识可知,史料反映的是商鞅变法。战国时期,地主阶级为了扩大和巩固自己的利益,富国强兵,在兼并战争中取胜,都先后在不同程度上开展了社会改革,掀起了变法运动,影响最大、成效最大的是战国时期的商鞅变法,公元前356年,秦国商鞅在秦孝公的支持下进行变法。经过商鞅变法,秦国经济发展起来,军队的战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的国家,为秦统一六国奠定了基础。A项正确;孝文帝改革是指在南北朝时期的北魏孝文帝在位时所推行的政治改革,排除B项;管仲改革是指春秋时期齐国国相管仲在齐国实施的一系列改革,排除C项;王安石变法是发生在宋神宗时期的改革,王安石发动的旨在改变北宋建国以来积贫积弱局面的一场社会改革运动,排除D项。故选A项。

28.C

【详解】由题干“……商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近”可知,材料说的是商鞅在变法中公平无私,赏罚严明,是变法的实施过程,C项正确;材料体现的是变法的实施过程,不是变法发生的背景和具体的变法措施,排除A项、B项;材料体现的是变法的实施过程,不是变法成功的原因,排除D项。故选C项。

29.C

【详解】根据所学,儒家的孔子了提出了“有教无类”“因才施教”的主张,C项正确;ABD项中的人物主张无为、仁政、法治,并没有提出相关的教育思想,排除ABD项。故选C项。

30.A

【详解】根据所学知识可知,儒家思想强调统治者实行仁政,反对苛政和刑杀,是为民而鸣。法家思想主张建立君主专制中央集权,是为君主而服务的。A项正确;墨家主张“兼爱”、“非攻”,道家主张无为,反对过多的扰民,是为民而鸣,排除B项;名家、兵家、农家与材料不符,排除CD项。故选A项。

31.B

【详解】依据题干信息“贵族阶层的司马牛、孟懿子等,也有来自平民家庭的子路、颜回等”可知,孔子提出的“有教无类”思想,主张不管什么样人都应该受到教育,故B正确;因材施教是指教师要从学生的实际情况、个别差异出发,有的放矢地进行有差别的教学,故A错误;循序渐进原则是指教学要按照学科的逻辑和学生认识发展的顺序进行,故C错误;严慈相济是指教学时要严格与慈爱相互交融,故D错误。综上故选B。

32.B

【详解】依据所学可知,孔子是儒家学派创始人,核心思想是“仁”,提出了“有教无类”“因材施教”的教育理念,后弟子把孔子观点整理为《论语》,B项正确;老子是道家学派的创始人,墨子是墨家学派的创始人,韩非子是法家思想的集大成者,排除A、C、D项。故选B项。

33.B

【详解】根据题干可知,“有无、难易、上下、高低、贵殿等都是相互依存、相互转化的”体现了道家学派创始人老子的主张,即世间事物都有其对立面,且对立的双方可以相互转化,他的学说集中在《老子》又名《道德经》一书中,B项正确;《论语》是儒家经典,排除A项;《墨子》和《韩非子》分别是墨家和法家学派的经典著作,排除CD项。故选B项。

34.C

【详解】根据题干中的“在学术思想史上是中国的黄金时代”,结合所学可知,春秋战国时期的百家争鸣促进了思想学术的繁荣,是中国古代第一次思想文化发展的高峰,C项正确;竞相改革的时代风潮和诸侯争霸的局面属于政治领域的情况,商业繁荣局面属于经济领域的情况,排除ABD三项。故选C项。

35.D

【详解】根据所学知识可知,春秋战国时期是社会大变革时期,新兴的士阶层崛起,出现了众多学派,他们各自提出对政治、社会乃至宇宙万物的看法,彼此论战辩驳,形成了百家争鸣的思想文化繁荣局面,造就了中国思想史上的黄金时代,D项正确;诸侯争霸、商鞅变法是政治领域活动,排除AC项;“私学兴起”是“思想大爆炸”的背景,不是其表现,排除B项。故选D项。

36.B

【详解】根据材料“兼爱”“非攻”“节俭”“节用”,结合所学知识可知:在战国时期,墨家的创始人墨子主张“兼爱”、“非攻”,他还提出要选贤用能的人治理国家,并批判贵族的奢侈生活,提倡节俭,B项正确;老子是春秋时期楚国人,创立道家,排除A项;荀子是是战国时期儒家学派的代表人物,主张实行“礼治”,明确尊卑等级,以维系社会秩序,排除C项;韩非子是法家的集大成者,他反对空谈仁义,强调依法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统治,排除D项。故选B项。

37.(1)铁农具和牛耕的使用。

(2)商鞅;多生产粮食布帛,立军功;奖励军功,剥夺和限制贵族的特权。

(3)战争;频繁作用:有利于民族交融;促进社会改革;促进局部统一。

(4)孔子;百家争鸣;促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深刻的影响。

(5)李冰;防洪、灌溉、水运,使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。在世界水利史上绝无仅有,充分发挥出我国人民的智慧。

(6)社会动荡,国家变革。

【详解】(1)根据材料一“铁制农具和穿有鼻环的牛尊”并结合所学可知,我国春秋战国时期在农业生产领域出现了铁农具和牛耕的使用。

(2)第一小问,根据材料二“秦孝公”、“卒定变法之令。”可得出,卫鞅是商鞅。第二小问,根据材料二“有军功者,各以率受上爵。”可得出多生产粮食布帛,立军功。第三小问,根据材料二“宗室非有军功论,不得为属籍”可得出贵族会反对变法的奖励军功,剥夺和限制贵族的特权。

(3)第一小问,根据材料三“战争频繁、争夺激烈”、“战火纷飞、色彩斑斓”并结合所学可知,战国时期最显著的特点是战争频繁。第二小问,根据所学可知,这一时期战争在客观上的积极作用是有利于民族交融;促进社会改革;促进局部统一。

(4)第一小问,根据图和所学可知,图2所示人物是孔子。第二小问,根据所学可知,他为代表的诸子百家形成了百家争鸣的局面。第三小问,根据所学可知,百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深刻的影响。

(5)第一小问,根据材料“水旱从人,不如饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也”和图片可得出工程是都江堰。主持修建的人是秦国蜀郡太守李冰。第二小问,根据所学可知,都江堰有防洪、灌溉、水运的作用,使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。在世界水利史上绝无仅有,充分发挥出我国人民的智慧。

(6)根据所学可知,这一时期的属于春秋战国时期,时代特征是社会动荡,国家变革。

38.(1)铁农具和牛耕技术的出现。

(2)王室衰微、诸侯争霸;互相攻伐、不断兼并;战争不断。

(3)措施:废除井田制、允许土地自由买卖;鼓励耕织,生产粮食布多的人可免除倔役。影响:秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定基础。

(4)百家争鸣。

【详解】(1)根据材料一图片结合所学知识可知,材料一图片的出现,说明当时我国农业生产领域出现了铁农具和牛耕技术等新现象。

(2)根据材料“‘礼崩东坏’‘礼乐征伐自诸侯出’,甚至‘礼乐征伐自大夫出’,五霸称雄,战国时期,七雄互相攻伐”结合所学知识可知,材料二反映出春秋、战国时期的特点有王室衰微、诸侯争霸;互相攻伐、不断兼并;战争不断。

(3)根据材料三结合所学知识可知,商君“决裂阡陌,教民耕战”的农业措施有废除井田制、允许土地自由买卖;鼓励耕织,生产粮食布多的人可免除摇役。结合所学知识可知,经过商鞅变法,秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定基础。

(4)据材料四“春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题丞待解决,各学派纷纷著书立说、发表意见,并互相辩论,形成了▲的繁荣局面”结合所学知识可知,“▲”代表的历史事件是百家争鸣。

一、选择题

1.(2022·四川成都·校考二模)某公众号一篇推文的标题为《在这里读懂中国最早王朝》,据此推测这篇文章介绍的是

A.二里头夏都遗址博物馆 B.安阳殷墟博物馆

C.秦始皇帝陵博物院 D.西汉南越王墓

2.(2022·四川成都·统考二模)“夏传子,家天下。”这是古时的《三字经》中对夏朝的描述。这一记载反映夏朝实行了( )

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.郡县制

3.(2022·四川成都·模拟预测)学习历史应该以史为鉴,接受前人教训,警示后人不再犯错。学习了夏商周的历史,我们发现三个朝代灭亡的共同原因都是统治者的荒淫无道,暴虐妄为,失去民心,致使王朝灭亡,后人可以从中得到的启示是

A.重视教育,奖励学术 B.加强国防,充实军备

C.任用贤才,勤政爱民 D.发展经济,增强国力

4.(2022·四川资阳·统考模拟预测)河南安阳发掘的“妇好墓”(商王武丁夫人墓)中的玉器,经化学成分分析,与新疆和田玉的成分一致。据此推测合理的是

A.中原与西北地区存在联系 B.中外科技交往历史悠久

C.丝绸之路的开辟始于商朝 D.商朝统治中心远及新疆

5.(2022·四川泸州·中考真题)台湾历史学家许倬云先生在《万古江河》中指出:“周人小国寡民僻居西部,面对东部的广土众民,不能不设计一套统治机制—‘封建亲戚,以藩屏周’的制度”。这一制度是

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.郡县制

6.(2022·四川成都·模拟预测)据记载,春秋时期,鲁国向周天子朝贡7次,其中鲁君亲自去的仅3次,同时鲁国却朝齐11次,朝晋20次.这说明( )

A.鲁国定期向周天子纳贡 B.分封制受到冲击

C.诸侯之间来往十分密切 D.天子依附于诸侯

7.(2022·四川广元·统考中考真题)山西省简称“晋”、山东省简称“鲁”、陕西省简称“秦”。这些省的简称与周朝哪一项政治制度有渊源( )

A.郡县制 B.禅让制 C.分封制 D.世袭制

8.(2022·四川成都·二模)西周时期,周王对墓葬用品的规定严格,如:用鼎制度就明确规定为“天子九鼎,诸侯七 鼎,大夫五鼎,元士三鼎或一鼎”。材料反映的本质问题是( )

A.西周社会呈现等级森严的特征 B.西周社会的腐败现象严重

C.西周手工业中冶铜业十分发达 D.西周各地经济发展不平衡

9.(2022·四川成都·模拟预测)周王在封土授民的同时,把本朝及前朝的先进的器物、制度、文化等,也带到了分封所及之地。材料主要强调分封制

A.保证周王朝对地方的控制 B.提高周王在各地区的威望

C.加速西周疆域面积的拓展 D.推动商周先进文明的扩展

10.(2022·四川资阳·统考模拟预测)据《史记》记载,周公灭掉了唐国,成王得到消息后用刀削下一片桐叶,与弟弟叔虞开玩笑说:“用此桐叶作为珪(象征爵位的玉器)分封你。”史官因此请成王择日行封赏礼,于是成王就把唐地封给了叔虞。此则故事反映出西周时期

A.诸侯之间经常爆发争霸兼并战争

B.叔虞要向成王进献贡物、服从调兵

C.分封诸侯须用桐叶作为象征信物

D.天子分封诸侯是整个诸侯国授予的

11.(2022·四川内江·统考模拟预测)传说蚕丛是蜀地首先称王的人,他的眼睛向前突出。下图所示文物与蚕从形象吻合。由此可见( )

A.传说与神话都是真实的历史 B.考古是了解历史真相唯一途径

C.传说中蕴含着一定的历史信息 D.传说的历史价值远超考古发现

12.(2022·四川达州·中考真题)2022年春晚舞台上亮相的三星堆文化典型器物青铜面具,让国人领略了中国古代青铜文明的夺目璀璨。迄今世界上出土的青铜器中最重的是

A.四羊方尊 B.利簋 C.司母戊鼎 D.青铜面具

13.(2022·四川广元·统考一模)周王朝对礼器的使用规格制定了制度,鼎和簋配合使用,鼎是奇数,簋配偶数,如天子为九鼎八簋……卿大夫为五鼎四簋等。这一现象反映的实质是( )

A.周朝的社会腐败现象严重 B.周朝的经济发展不平衡

C.周朝的社会等级制度森严 D.周朝的青铜铸造业落后

14.(2022·四川资阳·模拟预测)最新考古发现,三星堆遗址新发现1座“祭祀坑”,现已出上金面具残片、巨青铜面具、青铜神树、象牙、玉琮等重要文物500余件。关于这些文物的研究,表达有误的是

A.出土的文物象牙有助于分析古代三星堆地区自然环境

B.金饰品较多说明三星堆地区有大量金矿分布

C.艺术风格异于中原的三星堆文物展现了中华文明的多元性

D.玉琮的发现有助于研究三星堆文化与中原文化的联系

15.(2022·四川广安·统考中考真题)2021年是中国现代考古学诞生100周年。“一部殷墟发掘史,半部中国考古史。“殷墟”发掘有助于研究( )

A.中国文字的形成和发展历史 B.中央王朝对西域的管理

C.玉米、甘薯、马铃薯等的引进 D.中外陆路和海路交通

16.(2022·四川绵阳·统考中考真题)文字是文化的载体,是民族联系的纽带。下列“国”字是汉字不同时期的写法。对“国”字正确解读是( )

A.最早起源夏朝 B.在中国对外文明交往中产生

C.体现儒家思想 D.是中华文明发展创新的见证

17.(2022·四川眉山·统考一模)商朝甲骨文亦称“甲骨卜辞”,卜辞内容以王室占卜为主,兼卜渔猎、农事。“甲骨卜辞”一般由序辞(叙述占卜的日期和人物)、命辞(记录占卜的具体事情)、占辞(记录占卜结果)、验辞(记录事后应验的情况)四部分构成。据此可知,甲骨文

A.具有研究商朝历史细节的史料价值 B.真实记录了商朝先民的生活状况

C.构造了我国成熟的汉文字书写系统 D.推动商王室贵胄文化普及到了民间

18.(2022·四川内江·校考二模)引发“国人暴动”的国王是( )

A.周厉王 B.周平王 C.周幽王 D.周武王

19.(2022·四川广元·统考二模)《论语》:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下。”这则材料反映的历史是( )

A.田氏代齐 B.春秋争霸 C.三家分晋 D.百家争鸣

20.(2022·四川绵阳·统考中考真题)文物是我们研究历史的第一手资料,下列文物都可以用来研究( )

A.贵族等级制度 B.军事技术 C.小农经济 D.冶炼铸造

21.(2022·四川内江·校考二模)春秋时期最后称霸的国王是( )

A.齐桓公 B.秦穆公 C.夫差 D.勾践

22.(2022·四川资阳·模拟预测)春秋之前,诸侯国之间的边界较为模糊,存在大量的荒地,作为各诸侯国的缓冲区;春秋战国时期,诸侯国之间的界限逐步清晰。这一变化的原因是

A.分封制度的强化 B.井田制度的推广

C.生产技术的进步 D.土地兼并的加剧

23.(2022·四川泸州·统考模拟预测)下图属于春秋时期农业生产力水平提高的重要标志是( )

A. 打制石器 B. 骨耒

C. 青铜铲 D. 铁农具

24.(2022·四川泸州·统考模拟预测)如图所示的水利工程,2200多年来一直发挥着巨大的作用,这在世界水利史上绝无仅有,充分反映了我国人民的智慧。图中“分水堤”东面的江水主要用于

A.分洪 B.水运 C.排沙 D.灌溉

25.(2022·四川成都·模拟预测)都江堰这一水利枢纽针对岷江与成都平原的悬江特点,充分利用水体自调、避高就低、弯道环流等特性,变水害为水利。材料反映了都江堰水利枢纽( )

A.具有防洪、灌溉的双重作用 B.充分利用自然环境的特点

C.沟通南北并巩固秦的统一 D.使成都平原成为千里沃野

26.(2022·四川成都·模拟预测)商鞅变法使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。下列措施中对战斗力提升帮助最大的是

A.允许土地买卖 B.推行县制 C.奖励耕织 D.奖励军功

27.(2022·四川广元·统考一模)贾谊的《过秦论》记载:“(秦孝公)有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心。当是时也:商君佐之,内立法度,务耕织,修守战之具;外连衡而斗诸侯。于是秦人拱手而取西河之外。”这里记载的是历史上的哪一次变法( )

A.商鞅变法 B.孝文帝改革 C.管仲改革 D.王安石变法

28.(2022·四川成都·统考一模)《战国策 秦策一》记载:“……商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近。”材料说的是商鞅变法的( )

A.发生背景 B.具体内容 C.实施过程 D.成功原因

29.(2022·四川巴中·中考真题)某校在研学活动中参观巴中晏阳初博物馆,当导游介绍晏阳初被誉为“世界平民教育家”时,某同学说:“早在春秋战国时期,也有一位教育家主张有教无类',招收不同出身的学生,促进了教育在民间的发展。”这位教育家是( )

A.老子 B.孟子 C.孔子 D.韩非子

30.(2022·四川成都·模拟预测)春秋战国时期的“百家争鸣”,从政治角度讲,有为百姓而“鸣”,有为统治者而“鸣”。学者冯天瑜曾指出:中华传统文化在春秋战国时期表现为“以民本思潮和专制主义为两翼的百家争鸣的私学文化”。其中为百姓而“鸣”的民本思潮和为统治者而“鸣”的专制主义分别是( )

A.儒家、法家 B.墨家、道家 C.名家、杂家 D.兵家、农家

31.(2022·四川广安·统考二模)孔子弟子中有来自贵族阶层的司马牛、孟懿子等,也有来自平民家庭的子路、颜回等,这 表明孔子的教育原则是

A.因材施教 B.有教无类 C.循序渐进 D.严慈相济

32.(2022·四川乐山·统考模拟预测)制作知识卡片是学习历史的一种重要方法。下图是小雨同学制作的知识卡片,卡片中的“?”应该是

名人小档案: 地位:儒家学派创始人 观点:1.核心思想是“仁者爱人”、“己所不欲,勿施于人” 2.大教育家,“有教无类”“因材施教” 著作:弟子把其观点整理为《论语》

A.老子 B.孔子 C.墨子 D.韩非子

33.(2022·四川达州·校考模拟预测)世界万物和人类社会总在不停地运动,有无、难易、上下、高低、贵殿等都是相互依存、相互转化的。该思想可以在下列哪部作品中读到( )

A.《论语》 B.《道德经》 C.《墨子》 D.《韩非子》

34.(2022·四川雅安·校联考三模)郭沫若说“由秦到现在两千多年了,我们依然感觉着春秋战国在学术思想史上是中国的黄金时代。”是因为春秋战国出现( )

A.竞相改革的时代风潮 B.诸侯争霸局面

C.百家争鸣的活跃局面 D.商业繁荣局面

35.(2022·四川泸州·中考真题)中国文明社会经过长期的沉积和发酵,到战国时期出现了文化大喷发,思想大爆炸,造就了中国思想史上的黄金时代。其中“文化大喷发”“思想大爆炸”是指

A.诸侯争霸 B.私学兴起 C.商鞅变法 D.百家争鸣

36.(2022·四川成都·一模)“光盘行动”是 2013 年初,公众自发发起的一项主题为“从我做起,今天不剩饭”的公益活动,倡议市民厉行节约,向舌尖上的浪费说不。早在战国时期,某一思想流派提出“兼爱”“非攻”的同时又提倡“节俭”“节用”,该思想流派的创始人是( )

A.老子 B.墨子 C.荀子 D.韩非子

二、综合题

37.某中学的学校广播站正在播送长篇小说《东周列国志》,为了对这段历史有更深入的了解,某校七年级同学在网络上搜集了一些这一时期的图片,并在老师的指导下进行探究性学习,请你参与进来,和同学们一起完成相关问题

材料一:铁制农具和穿有鼻环的牛尊

材料二:秦孝公以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。……有军功者,各以率受上爵。为私斗者,各以轻重被刑大小。戮力本业耕织,致粟帛多者复其身……宗室非有军功论,不得为属籍。

--《史记 商君列传》

材料三:“战国”因战争频繁、争夺激烈而得名。战国时期是我国古代史上一个战火纷飞、色彩斑斓的时代……

材料四:

材料五:“水旱从人,不如饥馑。时无荒年,天下谓之“天府”也。

——《华阳国志·蜀志》

(1)根据材料一并结合所学知识,说说我国春秋战国时期在农业生产领域发生了什么新变化?

(2)材料二中的“卫鞅”是谁?根据材料回答,平民怎样做才能获得奖励?贵族会反对变法的哪一项措施?

(3)依据材料三,指出战国时期最显著的特点是什么?结合所学知识,说明这一时期战争在客观上的积极作用。”

(4)材料四中图2所示人物是谁?以他为代表的这些智者开启了什么样的文化局面?他们的学术争论起到了什么作用?

(5)材料五的工程是谁主持修建的?你怎样评价该工程?

(6)综上所述,请概括这一时期的时代特征。

38.阅读下列材料,回答问题:

材料一:

材料二:春秋时期,“礼崩东坏”“礼乐征伐自诸侯出”,甚至“礼乐征伐自大夫出”,五霸称雄,战国时期,七雄互相攻伐,据统计,公元前722-前464年的259年中,只有38年没有战争,而在公元的463到前222年的242年中,没有战争的年份少于89年。

——摘编自《中国通史》

材料三:夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重,决裂阡陌,教民耕战,是以兵动而地广,兵休而国常,故秦无敌于天下。

——《战国策 秦策三)

材料四:春秋战国时期,社会您剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说,发表意见,并互相辩论,形成了▲的繁荣局面。

——部编版七上教科书

(1)材料一图片说明当时我国农业生产领域出现了什么新现象?

(2)材料二反映出春秋、战国时期怎样的特点?

(3)据材料三并结合所学知识,写出商君“决裂阡陌,教民耕战”的农业措施,并归纳出商君变法的影响。

(4)据材料四并结合所学知识,写出“▲”代表的历史事件。

参考答案:

1.A

【详解】依据“中国最早王朝”可知该王朝是夏朝,公元前21世纪,禹建立了我国第一个奴隶制国家或王朝夏朝,据此分析,二里头夏都遗址博物馆与夏朝历史有关,A正确;安阳殷墟博物馆与商朝有关,秦始皇帝陵博物院与秦朝有关,西汉南越王墓与西汉或汉朝有关,BCD排除。故选A。

2.B

【详解】根据“传子”、“家天下”等信息可知这说明夏朝实行的是世袭制,B项正确;禅让制不是传子,排除A项;分封制出现于西周,郡县制出现于春秋战国时期,排除CD项。故选B项。

3.C

【详解】根据材料可知,夏商周三个朝代灭亡的共同原因都是统治者的荒淫无道,暴虐妄为,失去民心,致使王朝灭亡。所以后人可以从中得到的启示是任用贤才,勤政爱民,C项正确;“夏商周三个朝代灭亡”、“加强国防,充实军备”、“发展经济,增强国力”与材料主旨不符,排除A、B、D项。故选C项。

4.A

【详解】根据题干“河南安阳发掘的“妇好墓”……中的玉器,经化学成分分析,与新疆和田玉的成分一致”由此推测该玉器有可能来自西北的新疆,进而推测在商朝时,中原与西北地区存在联系,A正确;材料没有涉及中外科技文化与交流,排除B;丝绸之路开辟是在汉朝,排除C;,商朝统治中心在今天河南一带,排除D。故选A。

5.C

【详解】根据材料结合所学知识可知,西周王朝,为了控制东部的广袤土地和众多民众,实行分封制,周天子将土地和人民分封给贵族,让他们建立诸侯国拱卫王室,C项正确;西周不再实行禅让制,排除A项;材料反映的不是世袭制,排除B项;秦朝开始实行郡县制,排除D项。故选C项。

6.B

【详解】西周时期时期分封制,在分封制下诸侯有义务对天子朝贡。材料中春秋时期诸侯国对天子的朝贡逐渐减少,向其他实力较强的诸侯国进行朝贡,说明分封制受到严重冲击,B项正确;材料表明鲁国并没有定期向周天子纳贡,排除A项;材料说明的是朝贡,并不是说明诸侯之间来往十分密切,排除C项;此时,周天子地位下降,并不是依附诸侯,排除D项。故选B项。

7.C

【详解】根据材料“山西省简称“晋”、山东省简称“鲁”、陕西省简称“秦”可得出“鲁”是中国春秋时国名,在山东省南部,都城在今曲阜,周武王封其弟周公旦于鲁,晋国是周武王时期分封的姬姓诸侯国,也是春秋五霸之一,秦是战国时期的诸侯国之一,是战国七雄之一,经过分析这三个省份的简称都与西周建立后实行的分封制有关,C项正确;郡县制是秦朝在地方管理上采取的措施,排除A项;禅让制是尧舜禹上古时期,排除B项;世袭制从夏朝开始,排除D项。故选C项。

8.A

【详解】依据题意可知,“天子九鼎,诸侯七鼎,大夫五鼎,元士三鼎或一鼎”,反映的是不同的级别有数量不同的鼎,因此,反映的本质问题是社会等级森严,A项正确;材料没有体现西周社会的腐败现象严重,排除B项;材料没有强调西周手工业中冶铜业十分发达,排除C项;材料没有体现西周各地经济发展不平衡,排除D项。故选A项。

9.D

【详解】根据“把本朝及前朝的先进的器物、制度、文化等,也带到了分封所及之地”可知,分封制促进了商周先进文明向各个诸侯国的传播,D项正确;材料信息无法体现周王朝对地方的控制、周王在各地区威望、西周疆域面积的拓展,排除ABC项。故选D项。

10.D

【详解】珪是象征爵位的玉器,成王用桐叶作为珪赏叔虞,表明成王分封时授予爵位,材料“于是成王就把唐地封给了叔虞”的信息表明成王分封时是整个诸侯国授予的,D符合题意;AB项内容题干材料均未涉及,不符合题意;分封诸侯不是必须用桐叶作为象征信物的, C与史实不符,排除;故选D。

11.C

【详解】据题意可知,图示文物与传说中蚕丛的形象吻合,二者能够相互印证,说明传说中蕴含着一定的历史信息,故选C;传说和神话不一定都是真实的历史,排除A;B项说法过于绝对,排除;传说的价值不一定超过考古发现,排除D。

12.C

【详解】商司母戊鼎高133厘米、口长110厘米、口宽79厘米,重832.84千克,是迄今世界上出土的青铜器中最重的青铜器,C项正确;四羊方尊重量34.5公斤,利簋重7.95千克,青铜面具可重达100公斤,排除ABD。故选C项。

13.C

【详解】周王朝对礼器的使用规格制定了制度,如天子为九鼎八簋……卿大夫为五鼎四簋等,可见这体现了周朝的社会等级制度森严,西周通过实行分封制形成了“周天子→诸侯→卿大夫→士→平民→奴隶”的等级秩序,礼器的使用规格正是对应不同的等级,C正确;AB不是对这一现象的正确解读,排除;西周青铜铸造业发达,D排除。故选C。

14.B

【详解】根据材料“现已出上金面具残片”说明,当时有了金子,不能说明有大量的金矿分布,故排除符合题意;根据材料“巨青铜面具、青铜神树、象牙、玉琮等重要文物500余件”可知,出土的文物象牙有助于分析古代三星堆地区自然环境;艺术风格异于中原的三星堆文物展现了中华文明的多元性;玉琮的发现有助于研究三星堆文化与中原文化的联系,故排除ACD项。故选B。

15.A

【详解】根据材料“一部殷墟发掘史,半部中国考古史”并结合所学知识可知,是商朝的历史,商的考古发现可能会有大量甲骨,有助于研究中国文字的形成和发展历史,A项正确;中央王朝对西域的管理最早是西汉,排除B项;玉米、甘薯、马铃薯等的引进,最早是明朝,排除C项;中外陆路和海路交通,与材料无关,排除D项。故选A项。

16.D

【详解】根据所学知识,可知题干中的文字从大篆到小篆到隶书再到现在宋体,越来越便于人们书写辨认,体现了文字随着中华文明的发展不断创新,D项正确;中国真正意义上的汉字(即最早的甲骨文)起源于公元前14世纪的殷商时期,排除A项;文字变化并不是体现在对外文明交往中产生的,排除B项;不同时期文字的不同写法变迁,并不能体现儒家思想,排除C项。故选D项。

17.A

【详解】根据题干材料,分析可知:材料反映了甲骨文卜辞内容较广泛,记载事物包括了日期,人物,具体事情,应验情况。这一系列细致的记载有利于展开对于商代历史细节的研究。A项正确;“卜辞内容以王室占卜为主”不能反映其“真实记录了商朝先民的生活状况”,排除B项;甲骨文是我国目前发现的最早的文字,当时文字体系并不成熟,排除C项;材料没有提及文化传播传承问题,排除D项。故选A项。

18.A

【详解】结合所学内容可知,西周周厉王时期与民争利,引起“国人暴动”,厉王逃亡,A项正确;“国人暴动”是在周厉王时期,和周平王、周幽王和周武王不符,排除BCD项。故选A项。

19.B

【详解】根据所学,“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下。”都是春秋时期的事件,与春秋争霸有关,齐桓公任用管仲为相,积极改革内政,发展生产;同时改革军制,组建强大的军队,以“尊天子,攘四夷”为旗号,通过葵丘会盟成为首霸。B项正确;AC项是战国时期的事件,与材料无关,排除AC项;百家争鸣与材料主旨无关,排除D项。故选B项。

20.D

【详解】根据图片可以,毛公鼎是西周晚期青铜器,夫差矛是春秋末期吴国使用兵器,铁农具是春秋战国时期的农具,这些代表的是当时的冶炼铸造技术,D项正确;这些文物不能反映贵族等级制度,排除A项;毛公鼎和铁农具不代表军事技术,排除B项;毛公鼎和夫差矛与小农经济不符,排除C项。故选D项。

21.D

【详解】依据课本所学可知,春秋时期,诸侯不再听从天子的命令。天子反而依附于强大的诸侯。各诸侯不断进行战争,强大的诸侯,迫使各国承认他的首领地位,成为“霸主”。著名的有郑庄公,齐桓公,宋襄公,秦穆公,晋文公,楚庄王,吴王,越王。越王勾践成为最后一个霸主。D正确;齐桓公是春秋时期第一个霸主,排除A项;秦穆公、夫差是春秋时期的霸主,但不是最早也不是最后称霸的。排除BC两项。故选D项。

22.C

【详解】根据材料可以看出,春秋之前到战国时期,各诸侯国的边界逐步清晰,并结合所学知识可知,这主要得益于铁犁、牛耕的推广与运用,荒地逐步得到开垦,土地私有逐步确立,因此荒地的归属更加明晰,故C正确;春秋战国时期分封制,井田制逐步瓦解,排除A、B;当时土地私有制刚确立,土地兼并的现象加剧的说法不符合史实,故D项错误。综上答案C。

23.D

【详解】依据所学可知,春秋时期,铁制农具与牛耕的出现,极大地促进了社会生产力的发展,促进了农业的深耕细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件,D项正确;打制石器的使用、骨耜的使用是原始人类使用的工具,排除AB项;原始社会晚期出现青铜器,夏、商、西周时期使用青铜工具,排除C项。故选D项。

24.D

【详解】根据提示并结合所学知识可知,图片反映的是都江堰。都江堰是战国时期秦国蜀郡太守李冰在岷江流域主持修建的大型水利工程,是一项综合性的(防洪、灌溉)工程,消除了岷江水患,灌溉了大片田地,使成都平原成为“天府之国”,至今仍然发挥着分洪、灌溉和运输的作用。它由“分水鱼嘴”“飞沙堰”“宝瓶口”等组成,“分水堤”将岷江分为内江和外江,外江用于分洪,内江用于灌溉,因此D项符合题意;综上所述ABC三项均不符合题意,排除。故选D。

25.B

【详解】依据题干信息“充分利用水体自调、避高就低、弯道环流等特性,变水害为水利”可知,都江堰的设计充分利用自然环境的特点,B项正确;ACD项只是描述都江堰的作用及影响,排除。故选B项。

26.D

【详解】根据所学可知,商鞅变法中,奖励军功,提高了军队的战斗力,为以后秦国统一全国奠定了基础,D项正确;允许土地自由买卖,确立地主土地所有制,排除A项;推行县制加强对地方的管理,排除B项;鼓励耕织,推动了生产的发展,排除C项。故选D项。

27.A

【详解】据材料“(秦孝公)有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心。当是时也,商君佐之,内立法度,务耕织,修守战之具,外连衡而斗诸侯。于是秦人拱手而取西河之外”并结合所学知识可知,史料反映的是商鞅变法。战国时期,地主阶级为了扩大和巩固自己的利益,富国强兵,在兼并战争中取胜,都先后在不同程度上开展了社会改革,掀起了变法运动,影响最大、成效最大的是战国时期的商鞅变法,公元前356年,秦国商鞅在秦孝公的支持下进行变法。经过商鞅变法,秦国经济发展起来,军队的战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的国家,为秦统一六国奠定了基础。A项正确;孝文帝改革是指在南北朝时期的北魏孝文帝在位时所推行的政治改革,排除B项;管仲改革是指春秋时期齐国国相管仲在齐国实施的一系列改革,排除C项;王安石变法是发生在宋神宗时期的改革,王安石发动的旨在改变北宋建国以来积贫积弱局面的一场社会改革运动,排除D项。故选A项。

28.C

【详解】由题干“……商君治秦,法令至行,公平无私,罚不讳强大,赏不私亲近”可知,材料说的是商鞅在变法中公平无私,赏罚严明,是变法的实施过程,C项正确;材料体现的是变法的实施过程,不是变法发生的背景和具体的变法措施,排除A项、B项;材料体现的是变法的实施过程,不是变法成功的原因,排除D项。故选C项。

29.C

【详解】根据所学,儒家的孔子了提出了“有教无类”“因才施教”的主张,C项正确;ABD项中的人物主张无为、仁政、法治,并没有提出相关的教育思想,排除ABD项。故选C项。

30.A

【详解】根据所学知识可知,儒家思想强调统治者实行仁政,反对苛政和刑杀,是为民而鸣。法家思想主张建立君主专制中央集权,是为君主而服务的。A项正确;墨家主张“兼爱”、“非攻”,道家主张无为,反对过多的扰民,是为民而鸣,排除B项;名家、兵家、农家与材料不符,排除CD项。故选A项。

31.B

【详解】依据题干信息“贵族阶层的司马牛、孟懿子等,也有来自平民家庭的子路、颜回等”可知,孔子提出的“有教无类”思想,主张不管什么样人都应该受到教育,故B正确;因材施教是指教师要从学生的实际情况、个别差异出发,有的放矢地进行有差别的教学,故A错误;循序渐进原则是指教学要按照学科的逻辑和学生认识发展的顺序进行,故C错误;严慈相济是指教学时要严格与慈爱相互交融,故D错误。综上故选B。

32.B

【详解】依据所学可知,孔子是儒家学派创始人,核心思想是“仁”,提出了“有教无类”“因材施教”的教育理念,后弟子把孔子观点整理为《论语》,B项正确;老子是道家学派的创始人,墨子是墨家学派的创始人,韩非子是法家思想的集大成者,排除A、C、D项。故选B项。

33.B

【详解】根据题干可知,“有无、难易、上下、高低、贵殿等都是相互依存、相互转化的”体现了道家学派创始人老子的主张,即世间事物都有其对立面,且对立的双方可以相互转化,他的学说集中在《老子》又名《道德经》一书中,B项正确;《论语》是儒家经典,排除A项;《墨子》和《韩非子》分别是墨家和法家学派的经典著作,排除CD项。故选B项。

34.C

【详解】根据题干中的“在学术思想史上是中国的黄金时代”,结合所学可知,春秋战国时期的百家争鸣促进了思想学术的繁荣,是中国古代第一次思想文化发展的高峰,C项正确;竞相改革的时代风潮和诸侯争霸的局面属于政治领域的情况,商业繁荣局面属于经济领域的情况,排除ABD三项。故选C项。

35.D

【详解】根据所学知识可知,春秋战国时期是社会大变革时期,新兴的士阶层崛起,出现了众多学派,他们各自提出对政治、社会乃至宇宙万物的看法,彼此论战辩驳,形成了百家争鸣的思想文化繁荣局面,造就了中国思想史上的黄金时代,D项正确;诸侯争霸、商鞅变法是政治领域活动,排除AC项;“私学兴起”是“思想大爆炸”的背景,不是其表现,排除B项。故选D项。

36.B

【详解】根据材料“兼爱”“非攻”“节俭”“节用”,结合所学知识可知:在战国时期,墨家的创始人墨子主张“兼爱”、“非攻”,他还提出要选贤用能的人治理国家,并批判贵族的奢侈生活,提倡节俭,B项正确;老子是春秋时期楚国人,创立道家,排除A项;荀子是是战国时期儒家学派的代表人物,主张实行“礼治”,明确尊卑等级,以维系社会秩序,排除C项;韩非子是法家的集大成者,他反对空谈仁义,强调依法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统治,排除D项。故选B项。

37.(1)铁农具和牛耕的使用。

(2)商鞅;多生产粮食布帛,立军功;奖励军功,剥夺和限制贵族的特权。

(3)战争;频繁作用:有利于民族交融;促进社会改革;促进局部统一。

(4)孔子;百家争鸣;促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深刻的影响。

(5)李冰;防洪、灌溉、水运,使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。在世界水利史上绝无仅有,充分发挥出我国人民的智慧。

(6)社会动荡,国家变革。

【详解】(1)根据材料一“铁制农具和穿有鼻环的牛尊”并结合所学可知,我国春秋战国时期在农业生产领域出现了铁农具和牛耕的使用。

(2)第一小问,根据材料二“秦孝公”、“卒定变法之令。”可得出,卫鞅是商鞅。第二小问,根据材料二“有军功者,各以率受上爵。”可得出多生产粮食布帛,立军功。第三小问,根据材料二“宗室非有军功论,不得为属籍”可得出贵族会反对变法的奖励军功,剥夺和限制贵族的特权。

(3)第一小问,根据材料三“战争频繁、争夺激烈”、“战火纷飞、色彩斑斓”并结合所学可知,战国时期最显著的特点是战争频繁。第二小问,根据所学可知,这一时期战争在客观上的积极作用是有利于民族交融;促进社会改革;促进局部统一。

(4)第一小问,根据图和所学可知,图2所示人物是孔子。第二小问,根据所学可知,他为代表的诸子百家形成了百家争鸣的局面。第三小问,根据所学可知,百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深刻的影响。

(5)第一小问,根据材料“水旱从人,不如饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也”和图片可得出工程是都江堰。主持修建的人是秦国蜀郡太守李冰。第二小问,根据所学可知,都江堰有防洪、灌溉、水运的作用,使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。在世界水利史上绝无仅有,充分发挥出我国人民的智慧。

(6)根据所学可知,这一时期的属于春秋战国时期,时代特征是社会动荡,国家变革。

38.(1)铁农具和牛耕技术的出现。

(2)王室衰微、诸侯争霸;互相攻伐、不断兼并;战争不断。

(3)措施:废除井田制、允许土地自由买卖;鼓励耕织,生产粮食布多的人可免除倔役。影响:秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定基础。

(4)百家争鸣。

【详解】(1)根据材料一图片结合所学知识可知,材料一图片的出现,说明当时我国农业生产领域出现了铁农具和牛耕技术等新现象。

(2)根据材料“‘礼崩东坏’‘礼乐征伐自诸侯出’,甚至‘礼乐征伐自大夫出’,五霸称雄,战国时期,七雄互相攻伐”结合所学知识可知,材料二反映出春秋、战国时期的特点有王室衰微、诸侯争霸;互相攻伐、不断兼并;战争不断。

(3)根据材料三结合所学知识可知,商君“决裂阡陌,教民耕战”的农业措施有废除井田制、允许土地自由买卖;鼓励耕织,生产粮食布多的人可免除摇役。结合所学知识可知,经过商鞅变法,秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定基础。

(4)据材料四“春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题丞待解决,各学派纷纷著书立说、发表意见,并互相辩论,形成了▲的繁荣局面”结合所学知识可知,“▲”代表的历史事件是百家争鸣。

同课章节目录