统编版(2019)选必二 第二单元 第5课 工业革命与工厂制度 课时练习 (含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版(2019)选必二 第二单元 第5课 工业革命与工厂制度 课时练习 (含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 59.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-18 20:14:05 | ||

图片预览

文档简介

工业革命与工厂制度

1.19世纪中期的曼彻斯特,3个人睡一张床的地下室有1500个,4个人睡一张床的地下室有738个;在格拉斯哥,有的家庭住在没有窗户的房间里,睡在稻草上;在利物浦,有1/3的家庭住在地窖里。对此解释合理的是,当时英国( )

A.民众生活负担加重 B.工人阶级受到资本家的残酷剥削

C.经济增速持续下降 D.工业迅速发展带来新的社会问题

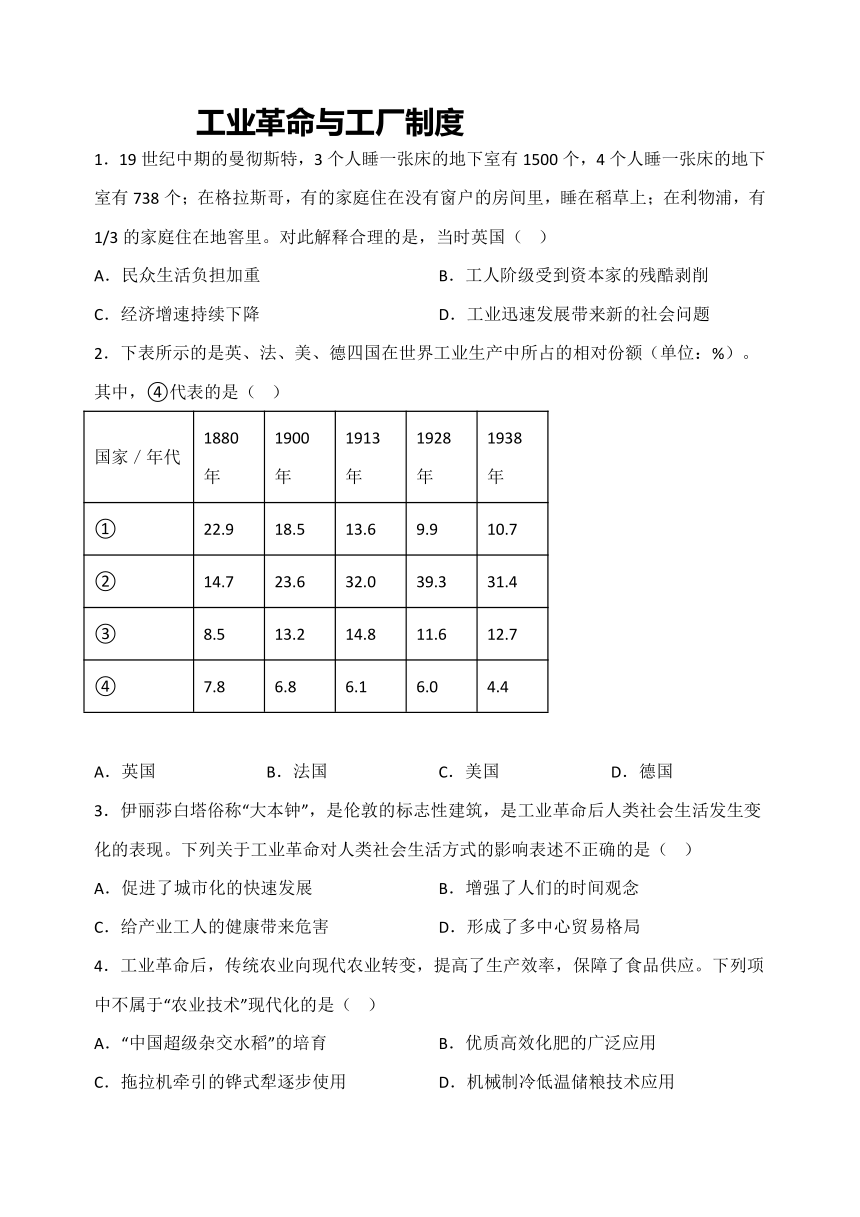

2.下表所示的是英、法、美、德四国在世界工业生产中所占的相对份额(单位:%)。其中,④代表的是( )

国家/年代 1880年 1900年 1913年 1928年 1938年

① 22.9 18.5 13.6 9.9 10.7

② 14.7 23.6 32.0 39.3 31.4

③ 8.5 13.2 14.8 11.6 12.7

④ 7.8 6.8 6.1 6.0 4.4

A.英国 B.法国 C.美国 D.德国

3.伊丽莎白塔俗称“大本钟”,是伦敦的标志性建筑,是工业革命后人类社会生活发生变化的表现。下列关于工业革命对人类社会生活方式的影响表述不正确的是( )

A.促进了城市化的快速发展 B.增强了人们的时间观念

C.给产业工人的健康带来危害 D.形成了多中心贸易格局

4.工业革命后,传统农业向现代农业转变,提高了生产效率,保障了食品供应。下列项中不属于“农业技术”现代化的是( )

A.“中国超级杂交水稻”的培育 B.优质高效化肥的广泛应用

C.拖拉机牵引的铧式犁逐步使用 D.机械制冷低温储粮技术应用

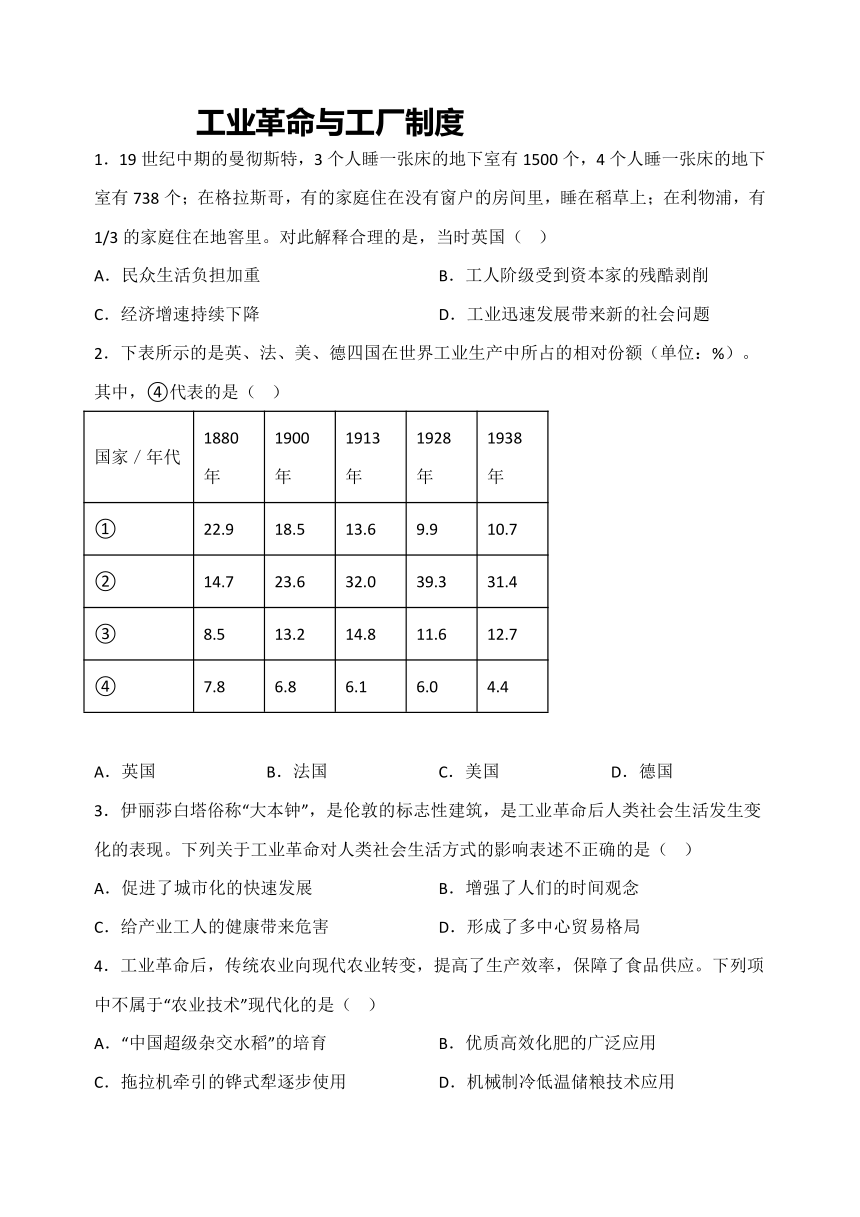

5.下图为1870—1910年世界船舶吨位数变化情况。导致这一变化的主要因素是( )

A.全球贸易网络的形成 B.铁路运输业的迅速发展

C.世界殖民体系的建立 D.工业革命的进一步开展

6.1802年英国政府通过的《工厂法》规定,禁止纺织工厂使用9岁以下学徒,并且规定18岁以下的学徒其劳动时间每日不得超过12小时和禁止学徒在晚9时至次日凌晨5时之间从事夜间工作,并提出应对童工进行读、写、算教育。该法从一个侧面反映( )

①工业革命中工人生存状况恶劣 ②政府重视社会保障体系的建立

③工厂制度需要工人有较高文化素质 ④工厂主注重保障儿童正当权益

A.①② B.①③ C.③④ D.②④

7.“1880年时,我们所面对的不完全是一个单一的世界,而是一个由两部分所合成的全球体系:一部分是已开发的、具有主宰性的、富有的;另一部分是落后的、依赖的、贫穷的……”。该观点说明( )

A.资本主义世界体系已经建立起来 B.国际分工日益明显

C.资本主义列强完成对世界的瓜分 D.发达国家开始剥削发展中国家

8.1878年,德国颁布了《公司法》,承认卡特尔协议具有法律效力。卡特尔组织由1879年的14个发展到1895年的250个,到1911年增加到600多个。而更高一级的垄断组织如辛迪加、托拉斯,也先后在采矿、冶金、钢铁、化学、电气、光学等新兴部门出现。这反映了德国( )

A.工业能力位居世界首位 B.科技进步推动工业发展

C.涌现出了大量垄断组织 D.积极维护新兴阶层利益

9.工场手工业时期,工人们除在作坊生产外大多还从事耕种,同农村保持一定的联系。机器大工业则完全切断了他们同农村的联系,除了出卖劳动力,他们再没有其他收入。这表明机器大工业( )

A.挤垮了传统的手工工场 B.切断了城乡间的联系

C.减轻了工人生活的负担 D.催生了工业无产阶级

10.从1872 年开始,法国政府创立了一批徒工学校。1879 年,成立了技术教育委员会。1880 年,制定了《徒工手工学校和初等学校补习学校法》,把徒工学校纳入学校教育系统。对此解释最合理的是( )

A.人文主义对人的关注 B.无产阶级的英勇斗争

C.工业革命对技术工人的巨大需求 D.民主政治发展对国民的素质要求

11.英国在18世纪的发展中产生了两个难题:高炉炼铁破坏森林以及持续进水的煤矿矿井。将煤炼成了焦炭、早期实用性蒸汽抽水机的发明与运用分别解决了这两个难题。至此( )

A.机器工厂的动力问题已经解决 B.工业用煤的大量生产成为可能

C.第一次工业革命的范围更广泛 D.人类社会大机器生产由此开始

12.19世纪30年代,英国立法规定满足一定年龄条件的童工须在周一至周五强制入学,为此,政府还创设了工厂视察制度,要求视察员监督工厂主;同时政府鼓励大工厂主举办工厂学校,并加大对教育的经费支持。这些举措( )

A.适应了产业革命的需求 B.保证了生产效率与产品质量

C.强化了纪律意识和时间观念 D.保证了儿童的身心健康

13.工业革命开展后德国政府将相关立法的保护范围扩大到“有雇佣劳动的任何地方”,这在一定程度上改善了被雇佣者的境遇。这一转变的直接原因是( )

A.阶级斗争的压力 B.新兴城市的发展

C.无产阶级数量的增加 D.工业革命的重要性

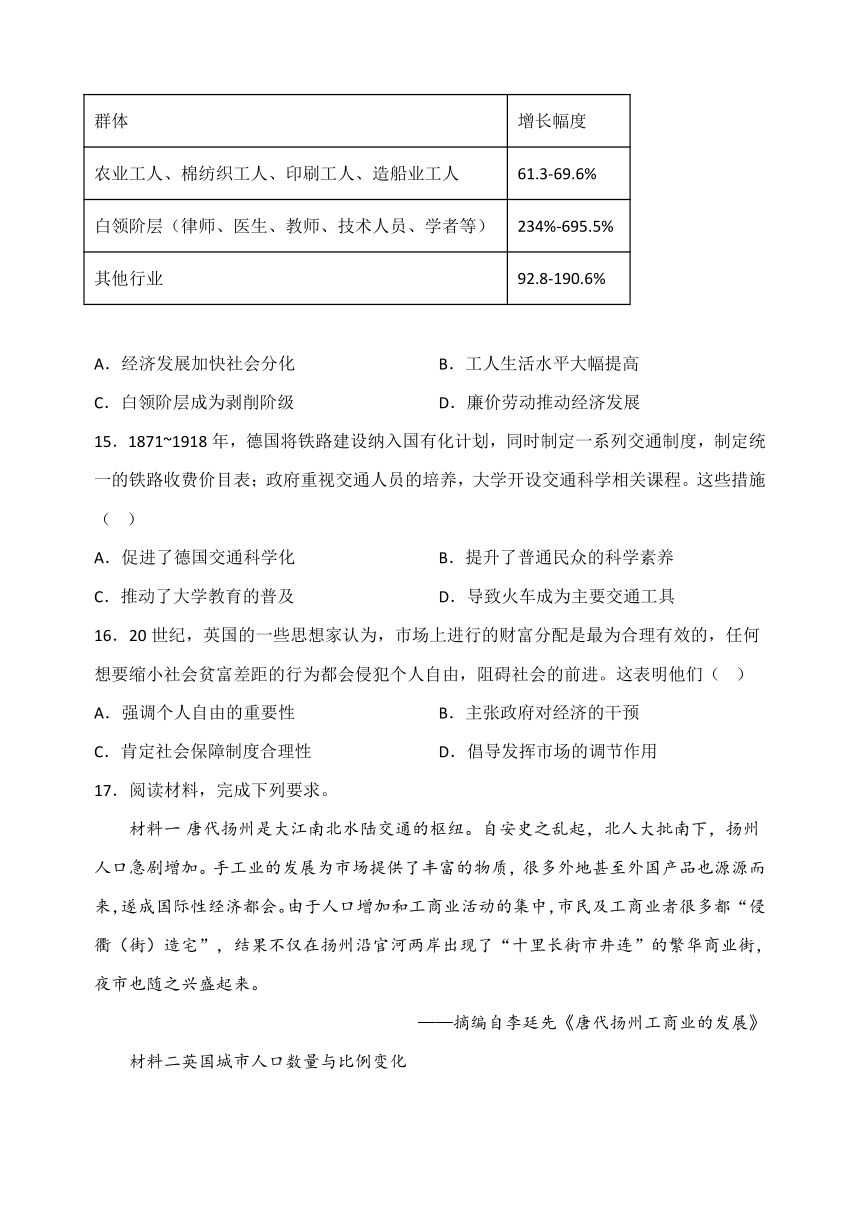

14.下表为英国1755~1851年18种行业男性从业者名义收入增幅统计。据此可知,这一时期的英国( )

群体 增长幅度

农业工人、棉纺织工人、印刷工人、造船业工人 61.3-69.6%

白领阶层(律师、医生、教师、技术人员、学者等) 234%-695.5%

其他行业 92.8-190.6%

A.经济发展加快社会分化 B.工人生活水平大幅提高

C.白领阶层成为剥削阶级 D.廉价劳动推动经济发展

15.1871~1918年,德国将铁路建设纳入国有化计划,同时制定一系列交通制度,制定统一的铁路收费价目表;政府重视交通人员的培养,大学开设交通科学相关课程。这些措施( )

A.促进了德国交通科学化 B.提升了普通民众的科学素养

C.推动了大学教育的普及 D.导致火车成为主要交通工具

16.20世纪,英国的一些思想家认为,市场上进行的财富分配是最为合理有效的,任何想要缩小社会贫富差距的行为都会侵犯个人自由,阻碍社会的前进。这表明他们( )

A.强调个人自由的重要性 B.主张政府对经济的干预

C.肯定社会保障制度合理性 D.倡导发挥市场的调节作用

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐代扬州是大江南北水陆交通的枢纽。自安史之乱起,北人大批南下,扬州人口急剧增加。手工业的发展为市场提供了丰富的物质,很多外地甚至外国产品也源源而来,遂成国际性经济都会。由于人口增加和工商业活动的集中,市民及工商业者很多都“侵衢(街)造宅”,结果不仅在扬州沿官河两岸出现了“十里长街市井连”的繁华商业街,夜市也随之兴盛起来。

——摘编自李廷先《唐代扬州工商业的发展》

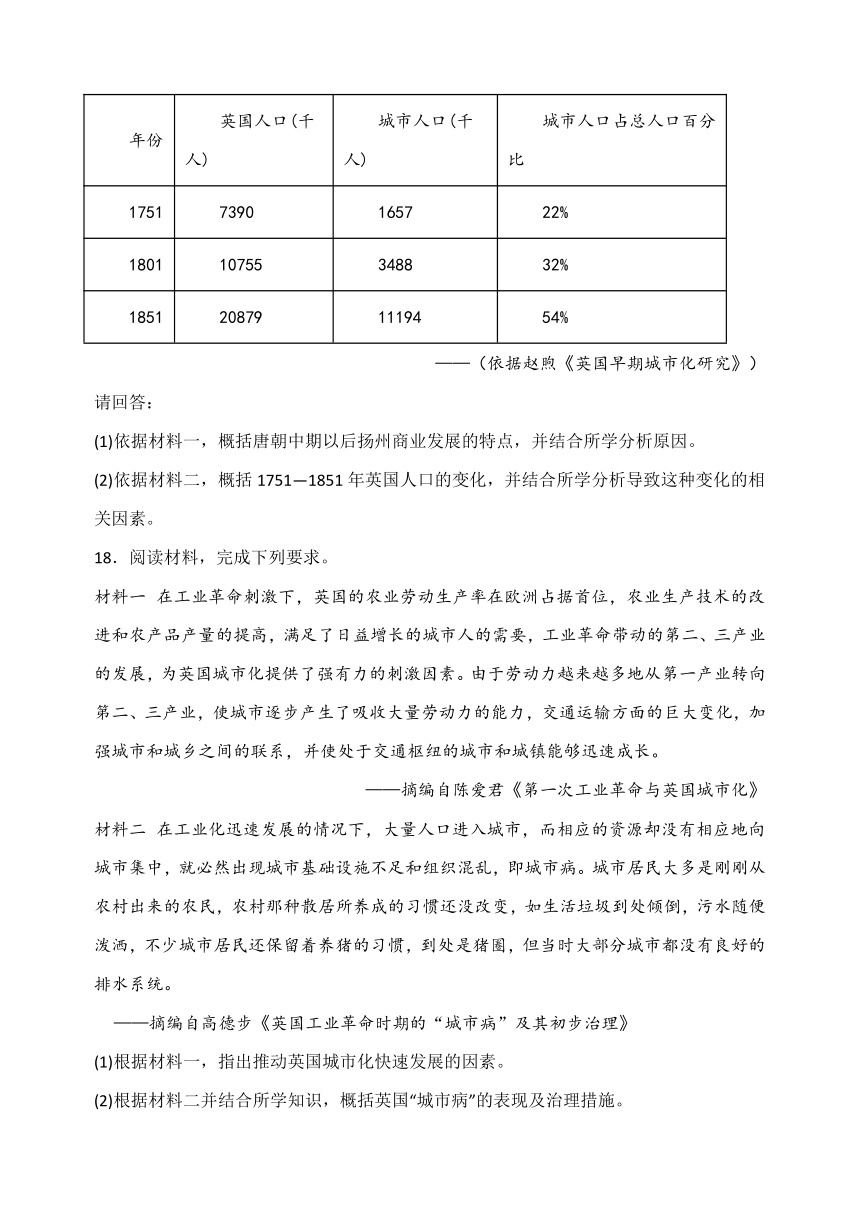

材料二英国城市人口数量与比例变化

年份 英国人口(千人) 城市人口(千人) 城市人口占总人口百分比

1751 7390 1657 22%

1801 10755 3488 32%

1851 20879 11194 54%

——(依据赵煦《英国早期城市化研究》)

请回答:

(1)依据材料一,概括唐朝中期以后扬州商业发展的特点,并结合所学分析原因。

(2)依据材料二,概括1751—1851年英国人口的变化,并结合所学分析导致这种变化的相关因素。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 在工业革命刺激下,英国的农业劳动生产率在欧洲占据首位,农业生产技术的改进和农产品产量的提高,满足了日益增长的城市人的需要,工业革命带动的第二、三产业的发展,为英国城市化提供了强有力的刺激因素。由于劳动力越来越多地从第一产业转向第二、三产业,使城市逐步产生了吸收大量劳动力的能力,交通运输方面的巨大变化,加强城市和城乡之间的联系,并使处于交通枢纽的城市和城镇能够迅速成长。

——摘编自陈爱君《第一次工业革命与英国城市化》

材料二 在工业化迅速发展的情况下,大量人口进入城市,而相应的资源却没有相应地向城市集中,就必然出现城市基础设施不足和组织混乱,即城市病。城市居民大多是刚刚从农村出来的农民,农村那种散居所养成的习惯还没改变,如生活垃圾到处倾倒,污水随便泼洒,不少城市居民还保留着养猪的习惯,到处是猪圈,但当时大部分城市都没有良好的排水系统。

——摘编自高德步《英国工业革命时期的“城市病”及其初步治理》

(1)根据材料一,指出推动英国城市化快速发展的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国“城市病”的表现及治理措施。

1.D

【详解】根据材料“在格拉斯哥,有的家庭住在没有窗户的房间里,睡在稻草上;在利物浦,有1/3的家庭住在地窖里”结合所学知识可知,工业革命后,工人们住在城市里,但居住条件差,反映了工业迅速发展带来新的社会问题,D项正确;材料没有涉及民众生活负担加重,排除A项;B项材料无从体现,排除B项;材料没有体现经济下降,排除C项。故选D项。

2.B

【详解】解读表格并结合所学知识可知,法国的资本主义经济发展不充分,在制造业中所占的份额较少,比重偏低,且制造业的相对份额在逐渐减少,所以④代表的是法国,B项正确;英国作为率先完成第一次工业革命的国家,制造业实力强大,但一战后受到战争的打击,制造业的相对份额逐渐减少,所以①为英国,排除A项;一战后美国经济实力呈不断上升趋势,经济实力强大,制造业的相对份额逐渐增加,所以②为美国,排除C项;德国的资本主义经济虽然起步晚,但发展趋势一直呈上升趋势,制造业的相对份额逐渐增加,所以③为德国,排除D项。故选B项。

3.D

【详解】工业革命后,西方先进的世界格局,世界贸易逐渐连结成为一个整体,19世纪末20世纪初形成多中心的贸易格局,D项符合题意,选择D项;根据所学可知,工业革命促进了城市化的快速发展,增强了人们的时间观念,造成环境污染,给产业工人的健康带来危害,ABC项不符合题意,排除ABC项。故选D项。

4.D

【详解】机械制冷低温储粮技术应用属于储藏技术,与农业技术无关,D项符合题意,选择D项;杂交水稻反映了农业技术的现代化,A项不符合题意,排除A项;优质高效化肥提高了粮食产量,B项不符合题意,排除B项;拖拉机牵引的铧式犁逐步使用反映了农业技术的现代化,C项不符合题意,排除C项;故选D项。

5.D

【详解】据图可知,1870—1910年间世界船舶总吨位数增加,其中汽船吨位数增加,帆船吨位数减少,表明航运业不仅取得巨大发展,而且正逐步实现海上运输工具的机械化,这得益于工业革命的进一步开展,D项正确。全球贸易网络的形成强调的是世界联系的加强,排除A项;铁路工业的发展强调的是陆上交通业的发展,排除B项;世界殖民体系的建立强调的是世界联系的加强,无法解释这一时期世界船舶吨位数中帆船吨位数减少、汽船吨位数增加的现象,排除C项。故选D项。

6.B

【详解】根据材料“禁止纺织工厂使用9岁以下学徒,并且规定18岁以下的学徒其劳动时间每日不得超过12小时和禁止学徒在晚9时至次日凌晨5时之间从事夜间工作”并结合所学知识可知,从侧面反映工业革命中工人生存状况恶劣,①正确,“提出应对童工进行读、写、算教育”并结合所学知识可知,从侧面反映工厂制度需要工人有较高文化素质,③正确,B项正确;政府重视社会保障体系的建立与材料主旨不符,②不正确,排除AD项;材料未涉及工厂主注重保障儿童正当权益,④不正确,排除C项。故选B项。

7.B

【详解】根据材料“1880年时,我们所面对的不完全是一个单一的世界,而是一个由两部分所合成的全球体系:一部分是已开发的、具有主宰性的、富有的;另一部分是落后的、依赖的、贫穷的”可知,第二次工业革命的开展,促使主要资本主义国家进入垄断资本主义阶段,加速了金融资本向全球的扩张,人类社会在世界范围内形成了劳动分工的基本格局,B项正确;资本主义世界体系开始形成于工业革命后,到19世纪末20世纪初完全形成,不符合题意,排除A项;20世纪初,资本主义列强已经奴役和控制了世界绝大部分土地和人口,建立了资本主义世界殖民体系,不符合题意,排除C项;发达国家开始剥削发展中国家,不符合史实,排除D项。故选B项。

8.C

【详解】根据材料及所学可知,19shij70年代是第二次革命时期,德国出现了卡特尔等大量的垄断组织,C项正确;材料未涉及德国与其他国家的比较,不能得出德国工业位于世界首位,排除A项;材料未涉及德国科技,排除B项;材料未涉及新兴阶层,排除D项。故选C项。

9.D

【详解】根据材料“工场手工业时期,工人们除在作坊生产外大多还从事耕种,同农村保持一定的联系。机器大工业则完全切断了他们同农村的联系,除了出卖劳动力,他们再没有其他收入。”可知,工业革命吸引了大量农村劳动力进入城市,使之与农村脱离联系,形成了早期的工业无产阶级,D项正确;材料未体现机器大工业对传统手工工场的影响,排除A项;材料强调的是机器大工业切断了工人同农村的联系,不是切断了城乡间的联系,排除B项;材料体现不出工人生活负担减轻的信息,排除C项。故选D项。

10.C

【详解】根据材料“1872 ”“1879” “1880 ”年,结合所学知识,19 世纪70 年代第二次工业革命已经开始,为适应这一经济发展的趋势,法国政府“创立了一批徒工学校”,并成立了“技术教育委员会”,颁布了相关法律,这体现了“工业革命对技术工人的巨大需求”,C项正确;材料中的“徒工学校”“技术教育委员会”及制定了《徒工手工学校和初等学校补习学校法》,都强调的是学习技术,培养学徒,其主旨不是“对人的关注”,排除A 项;材料未涉及“无产阶级斗争”,排除B项;材料中的措施是为了适应工业革命的需要,不是为了民主政治,排除D项。故选C项。

11.B

【详解】根据材料“英国在18世纪的发展中产生了两个难题:高炉炼铁破坏森林以及持续进水的煤矿矿井。将煤炼成了焦炭、早期实用性蒸汽抽水机的发明与运用分别解决了这两个难题。”可知,材料强调的是工业革命前夕,煤的开采与运用问题得到解决,促使工业用煤的大量生产成为可能,B项正确;当时蒸汽机只用于煤矿抽水,还未改良,排除A项;材料体现不出第一次工业革命范围更广泛的信息,排除C项;瓦特蒸汽机的发明和改进,让人类社会从此进入了机器大工业时代,排除D项。故选B项。

12.A

【详解】根据材料并结合所学可知,19世纪30年代,伴随着工业革命的进行,迫切需要高素质的人才,因此英国政府进行立法干预教育发展。英国立法强制满足一定年龄条件的童工入学,政府还创设了工厂视察制度监督工厂主;同时政府鼓励大工厂主举办工厂学校,并加大对教育的经费支持,这些举措适应了产业革命的需求,A项正确;材料中的举措只是保证工人的教育,无法保证产品质量,排除B项;材料未涉及时间观念,排除C项;材料强调的是政府对教育的干预,无法保证儿童的身心健康,排除D项。故选A项。

13.A

【详解】根据材料“工业革命开展后德国政府将相关立法的保护范围扩大到‘有雇佣劳动的任何地方’,这在一定程度上改善了被雇佣者的境遇。”可知,工业革命后,工人阶级的生活状况没有得到改善,工人阶级进行一系列的斗争,在工人阶级斗争的压力下,资本主义国家经过立法等手段,缓和阶级矛盾,A项正确;新兴城市的发展,在材料中没有体现,排除B项;无产阶级数量的增加,与材料主旨不符,排除C项;工业革命的重要性,与材料主旨不符,排除D项。故选A项。

14.A

【详解】依据表中的英国蓝领阶层和白领阶层工资的数据变化分析,可以看出英国蓝领阶层实际工资的增长远低于白领阶层的增长,所以社会贫富差距进一步拉大,A项正确;无论是蓝领还是白领工资都有一定的增长,说明工人生活在一定时期内有改善,“大幅提高”表述不准确,排除B项;在工业革命时期,剥削阶级是工业资产阶级,不是白领阶层,排除C项;表中涉及的数据变化是在英国工业革命期间,工人使用机器生产,经济快速发展主要依赖于生产工具的改进,不是依赖于廉价的劳动力,排除D项。故选A项。

15.A

【详解】根据材料及所学可知,第二次工业革命期间,德国政府致力于铁路建设、科学规划和交通人才的培养,从而促进了德国交通科学化,A项正确;材料未涉及普通民众的素养,排除B项;材料未涉及大学教育的普及,排除C项;材料未涉及火车是主要交通工具,排除D项。故选A项。

16.D

【详解】根据“市场上进行的财富分配是最为合理有效的,任何想要缩小社会贫富差距的行为都会侵犯个人自由,阻碍社会的前进”可知,他们倡导发挥市场的调节作用,反对对经济的干预,D项正确,排除B项;材料反映的是自由经济,排除A项;材料没有涉及社会保障制度,排除C项。故选D项。

17.(1)特点:坊市制度受到冲击;商业时间限制被打破,出现了夜市;商品丰富,成为国际性经济都会。(任答2点即可)

(2)变化:英国总人口与城市人口迅速增长;城市人口占总人口比例不断增加并占据主导地位。因素:英国工业革命为人口的增加提供了物质基础;工业的发展促进了城市数量增加和规模扩大,使城乡人口比例发生了根本改变。(任答1点即可)

【详解】(1)特点根据“市民及工商业者很多都‘侵衢(街)造宅’,结果不仅在扬州沿官河两岸出现了‘十里长街市井连’的繁华商业街,夜市也随之兴盛起来”得出坊市制度受到冲击;商业时间限制被打破,出现了夜市;根据“扬州人口急剧增加。手工业的发展为市场提供了丰富的物质,很多外地甚至外国产品也源源而来,遂成国际性经济都会”得出商品丰富,成为国际性经济都会。

(2)根据表格信息可以看出,1751—1851年间英国人口的变化是英国总人口与城市人口迅速增长;城市人口占总人口比例不断增加并占据主导地位。导致这种变化的因素主要是英国工业革命为人口的增加提供了物质基础;工业的发展促进了城市数量增加和规模扩大,使城乡人口比例发生了根本改变。

18.(1)因素:工业革命推动农业的发展;工业生产向城市集中;产业结构的变化;交通运输的进步;城乡之间存在差距,乡村人口向城市转移。

(2)表现:城市资源不集中,基础设施不足;组织混乱;城市生活环境差,没有良好的排水系统。

治理措施:制定并完善相关的法律法规,如《工厂法》的颁布;推动教育发展,提升人们的文化素质;革新传统的思想观念;建设并完善相应的配套设施等

【详解】 (1)因素:据材料一可知,英国农业的发展满足了城市人口的需要,可以养活更多的城市人口。工业革命带动二、三产业的发展,出现新兴的工业城市,交通运输发生了巨大变化。据此可以得出推动城市发展的因素是工业革命推动农业的发展;工业生产向城市集中;产业结构的变化;交通运输的进步;城乡之间存在差距,乡村人口向城市转移。

(2)表现:结合材料二中城市资源不集中,基础设施不足,组织混乱,城市生活环境差,没有良好的排水系统等进行归纳。“治理措施”通过阅读上述材料并结合所学知识从立法、建设相应的配套设施和改变 思想观念等角度做答。具体分析可得:城市资源不集中,基础设施不足;组织混乱;城市生活环境差,没有良好的排水系统。

1.19世纪中期的曼彻斯特,3个人睡一张床的地下室有1500个,4个人睡一张床的地下室有738个;在格拉斯哥,有的家庭住在没有窗户的房间里,睡在稻草上;在利物浦,有1/3的家庭住在地窖里。对此解释合理的是,当时英国( )

A.民众生活负担加重 B.工人阶级受到资本家的残酷剥削

C.经济增速持续下降 D.工业迅速发展带来新的社会问题

2.下表所示的是英、法、美、德四国在世界工业生产中所占的相对份额(单位:%)。其中,④代表的是( )

国家/年代 1880年 1900年 1913年 1928年 1938年

① 22.9 18.5 13.6 9.9 10.7

② 14.7 23.6 32.0 39.3 31.4

③ 8.5 13.2 14.8 11.6 12.7

④ 7.8 6.8 6.1 6.0 4.4

A.英国 B.法国 C.美国 D.德国

3.伊丽莎白塔俗称“大本钟”,是伦敦的标志性建筑,是工业革命后人类社会生活发生变化的表现。下列关于工业革命对人类社会生活方式的影响表述不正确的是( )

A.促进了城市化的快速发展 B.增强了人们的时间观念

C.给产业工人的健康带来危害 D.形成了多中心贸易格局

4.工业革命后,传统农业向现代农业转变,提高了生产效率,保障了食品供应。下列项中不属于“农业技术”现代化的是( )

A.“中国超级杂交水稻”的培育 B.优质高效化肥的广泛应用

C.拖拉机牵引的铧式犁逐步使用 D.机械制冷低温储粮技术应用

5.下图为1870—1910年世界船舶吨位数变化情况。导致这一变化的主要因素是( )

A.全球贸易网络的形成 B.铁路运输业的迅速发展

C.世界殖民体系的建立 D.工业革命的进一步开展

6.1802年英国政府通过的《工厂法》规定,禁止纺织工厂使用9岁以下学徒,并且规定18岁以下的学徒其劳动时间每日不得超过12小时和禁止学徒在晚9时至次日凌晨5时之间从事夜间工作,并提出应对童工进行读、写、算教育。该法从一个侧面反映( )

①工业革命中工人生存状况恶劣 ②政府重视社会保障体系的建立

③工厂制度需要工人有较高文化素质 ④工厂主注重保障儿童正当权益

A.①② B.①③ C.③④ D.②④

7.“1880年时,我们所面对的不完全是一个单一的世界,而是一个由两部分所合成的全球体系:一部分是已开发的、具有主宰性的、富有的;另一部分是落后的、依赖的、贫穷的……”。该观点说明( )

A.资本主义世界体系已经建立起来 B.国际分工日益明显

C.资本主义列强完成对世界的瓜分 D.发达国家开始剥削发展中国家

8.1878年,德国颁布了《公司法》,承认卡特尔协议具有法律效力。卡特尔组织由1879年的14个发展到1895年的250个,到1911年增加到600多个。而更高一级的垄断组织如辛迪加、托拉斯,也先后在采矿、冶金、钢铁、化学、电气、光学等新兴部门出现。这反映了德国( )

A.工业能力位居世界首位 B.科技进步推动工业发展

C.涌现出了大量垄断组织 D.积极维护新兴阶层利益

9.工场手工业时期,工人们除在作坊生产外大多还从事耕种,同农村保持一定的联系。机器大工业则完全切断了他们同农村的联系,除了出卖劳动力,他们再没有其他收入。这表明机器大工业( )

A.挤垮了传统的手工工场 B.切断了城乡间的联系

C.减轻了工人生活的负担 D.催生了工业无产阶级

10.从1872 年开始,法国政府创立了一批徒工学校。1879 年,成立了技术教育委员会。1880 年,制定了《徒工手工学校和初等学校补习学校法》,把徒工学校纳入学校教育系统。对此解释最合理的是( )

A.人文主义对人的关注 B.无产阶级的英勇斗争

C.工业革命对技术工人的巨大需求 D.民主政治发展对国民的素质要求

11.英国在18世纪的发展中产生了两个难题:高炉炼铁破坏森林以及持续进水的煤矿矿井。将煤炼成了焦炭、早期实用性蒸汽抽水机的发明与运用分别解决了这两个难题。至此( )

A.机器工厂的动力问题已经解决 B.工业用煤的大量生产成为可能

C.第一次工业革命的范围更广泛 D.人类社会大机器生产由此开始

12.19世纪30年代,英国立法规定满足一定年龄条件的童工须在周一至周五强制入学,为此,政府还创设了工厂视察制度,要求视察员监督工厂主;同时政府鼓励大工厂主举办工厂学校,并加大对教育的经费支持。这些举措( )

A.适应了产业革命的需求 B.保证了生产效率与产品质量

C.强化了纪律意识和时间观念 D.保证了儿童的身心健康

13.工业革命开展后德国政府将相关立法的保护范围扩大到“有雇佣劳动的任何地方”,这在一定程度上改善了被雇佣者的境遇。这一转变的直接原因是( )

A.阶级斗争的压力 B.新兴城市的发展

C.无产阶级数量的增加 D.工业革命的重要性

14.下表为英国1755~1851年18种行业男性从业者名义收入增幅统计。据此可知,这一时期的英国( )

群体 增长幅度

农业工人、棉纺织工人、印刷工人、造船业工人 61.3-69.6%

白领阶层(律师、医生、教师、技术人员、学者等) 234%-695.5%

其他行业 92.8-190.6%

A.经济发展加快社会分化 B.工人生活水平大幅提高

C.白领阶层成为剥削阶级 D.廉价劳动推动经济发展

15.1871~1918年,德国将铁路建设纳入国有化计划,同时制定一系列交通制度,制定统一的铁路收费价目表;政府重视交通人员的培养,大学开设交通科学相关课程。这些措施( )

A.促进了德国交通科学化 B.提升了普通民众的科学素养

C.推动了大学教育的普及 D.导致火车成为主要交通工具

16.20世纪,英国的一些思想家认为,市场上进行的财富分配是最为合理有效的,任何想要缩小社会贫富差距的行为都会侵犯个人自由,阻碍社会的前进。这表明他们( )

A.强调个人自由的重要性 B.主张政府对经济的干预

C.肯定社会保障制度合理性 D.倡导发挥市场的调节作用

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐代扬州是大江南北水陆交通的枢纽。自安史之乱起,北人大批南下,扬州人口急剧增加。手工业的发展为市场提供了丰富的物质,很多外地甚至外国产品也源源而来,遂成国际性经济都会。由于人口增加和工商业活动的集中,市民及工商业者很多都“侵衢(街)造宅”,结果不仅在扬州沿官河两岸出现了“十里长街市井连”的繁华商业街,夜市也随之兴盛起来。

——摘编自李廷先《唐代扬州工商业的发展》

材料二英国城市人口数量与比例变化

年份 英国人口(千人) 城市人口(千人) 城市人口占总人口百分比

1751 7390 1657 22%

1801 10755 3488 32%

1851 20879 11194 54%

——(依据赵煦《英国早期城市化研究》)

请回答:

(1)依据材料一,概括唐朝中期以后扬州商业发展的特点,并结合所学分析原因。

(2)依据材料二,概括1751—1851年英国人口的变化,并结合所学分析导致这种变化的相关因素。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 在工业革命刺激下,英国的农业劳动生产率在欧洲占据首位,农业生产技术的改进和农产品产量的提高,满足了日益增长的城市人的需要,工业革命带动的第二、三产业的发展,为英国城市化提供了强有力的刺激因素。由于劳动力越来越多地从第一产业转向第二、三产业,使城市逐步产生了吸收大量劳动力的能力,交通运输方面的巨大变化,加强城市和城乡之间的联系,并使处于交通枢纽的城市和城镇能够迅速成长。

——摘编自陈爱君《第一次工业革命与英国城市化》

材料二 在工业化迅速发展的情况下,大量人口进入城市,而相应的资源却没有相应地向城市集中,就必然出现城市基础设施不足和组织混乱,即城市病。城市居民大多是刚刚从农村出来的农民,农村那种散居所养成的习惯还没改变,如生活垃圾到处倾倒,污水随便泼洒,不少城市居民还保留着养猪的习惯,到处是猪圈,但当时大部分城市都没有良好的排水系统。

——摘编自高德步《英国工业革命时期的“城市病”及其初步治理》

(1)根据材料一,指出推动英国城市化快速发展的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国“城市病”的表现及治理措施。

1.D

【详解】根据材料“在格拉斯哥,有的家庭住在没有窗户的房间里,睡在稻草上;在利物浦,有1/3的家庭住在地窖里”结合所学知识可知,工业革命后,工人们住在城市里,但居住条件差,反映了工业迅速发展带来新的社会问题,D项正确;材料没有涉及民众生活负担加重,排除A项;B项材料无从体现,排除B项;材料没有体现经济下降,排除C项。故选D项。

2.B

【详解】解读表格并结合所学知识可知,法国的资本主义经济发展不充分,在制造业中所占的份额较少,比重偏低,且制造业的相对份额在逐渐减少,所以④代表的是法国,B项正确;英国作为率先完成第一次工业革命的国家,制造业实力强大,但一战后受到战争的打击,制造业的相对份额逐渐减少,所以①为英国,排除A项;一战后美国经济实力呈不断上升趋势,经济实力强大,制造业的相对份额逐渐增加,所以②为美国,排除C项;德国的资本主义经济虽然起步晚,但发展趋势一直呈上升趋势,制造业的相对份额逐渐增加,所以③为德国,排除D项。故选B项。

3.D

【详解】工业革命后,西方先进的世界格局,世界贸易逐渐连结成为一个整体,19世纪末20世纪初形成多中心的贸易格局,D项符合题意,选择D项;根据所学可知,工业革命促进了城市化的快速发展,增强了人们的时间观念,造成环境污染,给产业工人的健康带来危害,ABC项不符合题意,排除ABC项。故选D项。

4.D

【详解】机械制冷低温储粮技术应用属于储藏技术,与农业技术无关,D项符合题意,选择D项;杂交水稻反映了农业技术的现代化,A项不符合题意,排除A项;优质高效化肥提高了粮食产量,B项不符合题意,排除B项;拖拉机牵引的铧式犁逐步使用反映了农业技术的现代化,C项不符合题意,排除C项;故选D项。

5.D

【详解】据图可知,1870—1910年间世界船舶总吨位数增加,其中汽船吨位数增加,帆船吨位数减少,表明航运业不仅取得巨大发展,而且正逐步实现海上运输工具的机械化,这得益于工业革命的进一步开展,D项正确。全球贸易网络的形成强调的是世界联系的加强,排除A项;铁路工业的发展强调的是陆上交通业的发展,排除B项;世界殖民体系的建立强调的是世界联系的加强,无法解释这一时期世界船舶吨位数中帆船吨位数减少、汽船吨位数增加的现象,排除C项。故选D项。

6.B

【详解】根据材料“禁止纺织工厂使用9岁以下学徒,并且规定18岁以下的学徒其劳动时间每日不得超过12小时和禁止学徒在晚9时至次日凌晨5时之间从事夜间工作”并结合所学知识可知,从侧面反映工业革命中工人生存状况恶劣,①正确,“提出应对童工进行读、写、算教育”并结合所学知识可知,从侧面反映工厂制度需要工人有较高文化素质,③正确,B项正确;政府重视社会保障体系的建立与材料主旨不符,②不正确,排除AD项;材料未涉及工厂主注重保障儿童正当权益,④不正确,排除C项。故选B项。

7.B

【详解】根据材料“1880年时,我们所面对的不完全是一个单一的世界,而是一个由两部分所合成的全球体系:一部分是已开发的、具有主宰性的、富有的;另一部分是落后的、依赖的、贫穷的”可知,第二次工业革命的开展,促使主要资本主义国家进入垄断资本主义阶段,加速了金融资本向全球的扩张,人类社会在世界范围内形成了劳动分工的基本格局,B项正确;资本主义世界体系开始形成于工业革命后,到19世纪末20世纪初完全形成,不符合题意,排除A项;20世纪初,资本主义列强已经奴役和控制了世界绝大部分土地和人口,建立了资本主义世界殖民体系,不符合题意,排除C项;发达国家开始剥削发展中国家,不符合史实,排除D项。故选B项。

8.C

【详解】根据材料及所学可知,19shij70年代是第二次革命时期,德国出现了卡特尔等大量的垄断组织,C项正确;材料未涉及德国与其他国家的比较,不能得出德国工业位于世界首位,排除A项;材料未涉及德国科技,排除B项;材料未涉及新兴阶层,排除D项。故选C项。

9.D

【详解】根据材料“工场手工业时期,工人们除在作坊生产外大多还从事耕种,同农村保持一定的联系。机器大工业则完全切断了他们同农村的联系,除了出卖劳动力,他们再没有其他收入。”可知,工业革命吸引了大量农村劳动力进入城市,使之与农村脱离联系,形成了早期的工业无产阶级,D项正确;材料未体现机器大工业对传统手工工场的影响,排除A项;材料强调的是机器大工业切断了工人同农村的联系,不是切断了城乡间的联系,排除B项;材料体现不出工人生活负担减轻的信息,排除C项。故选D项。

10.C

【详解】根据材料“1872 ”“1879” “1880 ”年,结合所学知识,19 世纪70 年代第二次工业革命已经开始,为适应这一经济发展的趋势,法国政府“创立了一批徒工学校”,并成立了“技术教育委员会”,颁布了相关法律,这体现了“工业革命对技术工人的巨大需求”,C项正确;材料中的“徒工学校”“技术教育委员会”及制定了《徒工手工学校和初等学校补习学校法》,都强调的是学习技术,培养学徒,其主旨不是“对人的关注”,排除A 项;材料未涉及“无产阶级斗争”,排除B项;材料中的措施是为了适应工业革命的需要,不是为了民主政治,排除D项。故选C项。

11.B

【详解】根据材料“英国在18世纪的发展中产生了两个难题:高炉炼铁破坏森林以及持续进水的煤矿矿井。将煤炼成了焦炭、早期实用性蒸汽抽水机的发明与运用分别解决了这两个难题。”可知,材料强调的是工业革命前夕,煤的开采与运用问题得到解决,促使工业用煤的大量生产成为可能,B项正确;当时蒸汽机只用于煤矿抽水,还未改良,排除A项;材料体现不出第一次工业革命范围更广泛的信息,排除C项;瓦特蒸汽机的发明和改进,让人类社会从此进入了机器大工业时代,排除D项。故选B项。

12.A

【详解】根据材料并结合所学可知,19世纪30年代,伴随着工业革命的进行,迫切需要高素质的人才,因此英国政府进行立法干预教育发展。英国立法强制满足一定年龄条件的童工入学,政府还创设了工厂视察制度监督工厂主;同时政府鼓励大工厂主举办工厂学校,并加大对教育的经费支持,这些举措适应了产业革命的需求,A项正确;材料中的举措只是保证工人的教育,无法保证产品质量,排除B项;材料未涉及时间观念,排除C项;材料强调的是政府对教育的干预,无法保证儿童的身心健康,排除D项。故选A项。

13.A

【详解】根据材料“工业革命开展后德国政府将相关立法的保护范围扩大到‘有雇佣劳动的任何地方’,这在一定程度上改善了被雇佣者的境遇。”可知,工业革命后,工人阶级的生活状况没有得到改善,工人阶级进行一系列的斗争,在工人阶级斗争的压力下,资本主义国家经过立法等手段,缓和阶级矛盾,A项正确;新兴城市的发展,在材料中没有体现,排除B项;无产阶级数量的增加,与材料主旨不符,排除C项;工业革命的重要性,与材料主旨不符,排除D项。故选A项。

14.A

【详解】依据表中的英国蓝领阶层和白领阶层工资的数据变化分析,可以看出英国蓝领阶层实际工资的增长远低于白领阶层的增长,所以社会贫富差距进一步拉大,A项正确;无论是蓝领还是白领工资都有一定的增长,说明工人生活在一定时期内有改善,“大幅提高”表述不准确,排除B项;在工业革命时期,剥削阶级是工业资产阶级,不是白领阶层,排除C项;表中涉及的数据变化是在英国工业革命期间,工人使用机器生产,经济快速发展主要依赖于生产工具的改进,不是依赖于廉价的劳动力,排除D项。故选A项。

15.A

【详解】根据材料及所学可知,第二次工业革命期间,德国政府致力于铁路建设、科学规划和交通人才的培养,从而促进了德国交通科学化,A项正确;材料未涉及普通民众的素养,排除B项;材料未涉及大学教育的普及,排除C项;材料未涉及火车是主要交通工具,排除D项。故选A项。

16.D

【详解】根据“市场上进行的财富分配是最为合理有效的,任何想要缩小社会贫富差距的行为都会侵犯个人自由,阻碍社会的前进”可知,他们倡导发挥市场的调节作用,反对对经济的干预,D项正确,排除B项;材料反映的是自由经济,排除A项;材料没有涉及社会保障制度,排除C项。故选D项。

17.(1)特点:坊市制度受到冲击;商业时间限制被打破,出现了夜市;商品丰富,成为国际性经济都会。(任答2点即可)

(2)变化:英国总人口与城市人口迅速增长;城市人口占总人口比例不断增加并占据主导地位。因素:英国工业革命为人口的增加提供了物质基础;工业的发展促进了城市数量增加和规模扩大,使城乡人口比例发生了根本改变。(任答1点即可)

【详解】(1)特点根据“市民及工商业者很多都‘侵衢(街)造宅’,结果不仅在扬州沿官河两岸出现了‘十里长街市井连’的繁华商业街,夜市也随之兴盛起来”得出坊市制度受到冲击;商业时间限制被打破,出现了夜市;根据“扬州人口急剧增加。手工业的发展为市场提供了丰富的物质,很多外地甚至外国产品也源源而来,遂成国际性经济都会”得出商品丰富,成为国际性经济都会。

(2)根据表格信息可以看出,1751—1851年间英国人口的变化是英国总人口与城市人口迅速增长;城市人口占总人口比例不断增加并占据主导地位。导致这种变化的因素主要是英国工业革命为人口的增加提供了物质基础;工业的发展促进了城市数量增加和规模扩大,使城乡人口比例发生了根本改变。

18.(1)因素:工业革命推动农业的发展;工业生产向城市集中;产业结构的变化;交通运输的进步;城乡之间存在差距,乡村人口向城市转移。

(2)表现:城市资源不集中,基础设施不足;组织混乱;城市生活环境差,没有良好的排水系统。

治理措施:制定并完善相关的法律法规,如《工厂法》的颁布;推动教育发展,提升人们的文化素质;革新传统的思想观念;建设并完善相应的配套设施等

【详解】 (1)因素:据材料一可知,英国农业的发展满足了城市人口的需要,可以养活更多的城市人口。工业革命带动二、三产业的发展,出现新兴的工业城市,交通运输发生了巨大变化。据此可以得出推动城市发展的因素是工业革命推动农业的发展;工业生产向城市集中;产业结构的变化;交通运输的进步;城乡之间存在差距,乡村人口向城市转移。

(2)表现:结合材料二中城市资源不集中,基础设施不足,组织混乱,城市生活环境差,没有良好的排水系统等进行归纳。“治理措施”通过阅读上述材料并结合所学知识从立法、建设相应的配套设施和改变 思想观念等角度做答。具体分析可得:城市资源不集中,基础设施不足;组织混乱;城市生活环境差,没有良好的排水系统。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化