统编版(2019)选必三 第一单元 第2课 中华文化的世界意义 课时练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版(2019)选必三 第一单元 第2课 中华文化的世界意义 课时练习(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-18 20:23:30 | ||

图片预览

文档简介

中华文化的世界意义

1.“百日维新”前,梁启超任教于湖南时务学堂,“所言皆当时一派之民权论”,又窃印《明夷待访录》《扬州十日记》等禁书,“加以案语,秘密分布,传播革命思想,信奉者日众”,于是“湖南新旧派大哄”。这反映出,当时( )

A.革命已成为主要思潮 B.维新派变法策略未能统一

C.变法思想的根本转变 D.维新派侧重动员民众变法

2.赫胥黎晚年出版的文集,其中第九卷是《进化论与伦理学及其他论文》。严复翻译的《天演论》节选自第九卷,在译文后面他添加了大量案语,表达自己的维新立场。1898年,《天演论》出版,产生巨大影响。该书对当时中国社会的意义在于( )

A.睁眼看世界 B.宣传民主共和 C.思想启蒙 D.托古改制

3.维新变法期间,湖南巡抚陈宝箴推行变法改革,但在上《请厘正学术造就人才折》中称“康有为平日所著《孔子改制考》一书……其徒和之,持之愈坚,失之愈远,嚣然自命,号为‘康学’,而民权平等之说炽矣”,并奏请销毁《孔子改制考》。这种主张( )

A.推动了新旧势力的合流 B.试图突破“中体西用”束缚

C.有助于减少变法的阻力 D.意在彻底否定变法理论基础

4.1918年,挪威作家易卜生的名作《娜拉》在中国出版,主人公娜拉不甘心做“丈夫的傀儡”而离家出走的行为被称赞为体现了“女性的自觉”,后来鲁迅发表《娜拉走后怎样》,则作如下比喻:“因为如果是一匹小鸟,则笼子里固然不自由,而一出笼门,外面便又有鹰,有猫,以及别的什么东西之类……也诚然是无路可以走。”以下解释正确的是

A.“小鸟”代表尚未觉醒的女性 B.“笼子”是指落后的经济形态

C.“无路”源于君主专制的压迫 D.“鹰”等是指社会上的旧势力

5.魏晋以来佛教、道教广泛传播,宋人李觏认为原因在于“儒失其守,教化坠于地”;张载认为佛道追求的彼岸是虚幻的,与“吾儒”水火不容。由此可知,李觏、张载主张

A.儒法并用以维护君权 B.立足考据以重建学风

C.复兴儒学以回应挑战 D.杂糅佛道以构建理学

6.晚清时期,中国人惊奇地发现西方物理学揭示的一些原理,与《墨子》记载有相似之处。自秦汉以来几乎被人遗忘的《墨子》重新引起国人的关注与研究。这一现象表明( )

A.墨学复兴促进传统科技转型 B.传统科技与近代科技一脉相承

C.西学东渐促进了墨学的复兴 D.中国古代的科技以实验为基础

7.利玛窦来华后着儒服行儒礼,他带来的奇器和科学知识吸引了一大批士绅,平均每日来访者多达20余人,他在写给西方教会的信中说“派往中国的传教士应该具有才能,因为我们所要接触的都是智慧高强而学问渊博的人”。这反映了当时

A.西学传播遭到强烈抵制 B.西学东渐推动社会转型

C.东西文化交流日益频繁 D.东西文化的巨大差异性

8.2015年2月到6月,贵阳孔学堂与国际多媒体文化协会合作,发起面向全球漫画艺术家征集"孔子与中国”漫画大赛活动。短短的四个月内,“孔子与中国”漫画大赛组委会就收到了来自全球67个国家和地区的1120幅作品。这反映出当前

A.中国文化的国际影响力和感召力

B.世界文化的趋同化趋势加强

C.儒学引领世界艺术发展价值走向

D.世界科技文化发展日新月异.

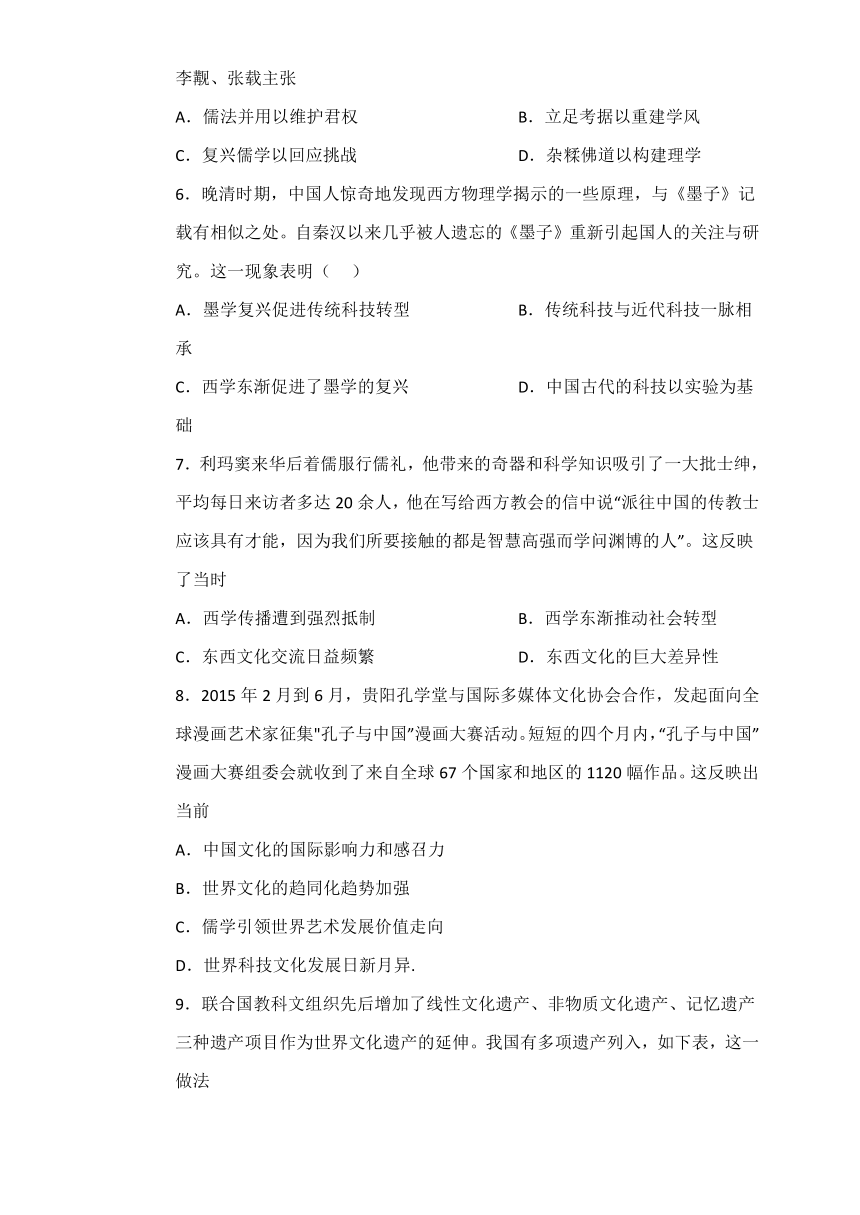

9.联合国教科文组织先后增加了线性文化遗产、非物质文化遗产、记忆遗产三种遗产项目作为世界文化遗产的延伸。我国有多项遗产列入,如下表,这一做法

遗产种类 中国入选的典型代表

线性文化遗产 丝绸之路、大运河……

非物质文化遗产 昆曲、龙泉青瓷传统烧制技艺……

记忆遗产 清代科举大金榜、《本草纲目》、南京大屠杀档案、甲骨文……

A.体现了中国文化领先世界 B.维护了文化遗产的民族性与多样性

C.提升了文化遗产的真实性 D.展现了中国保护文化遗产的坚定性

10.明清时期基督教入华,不仅具有宗教传播的意义,而且也是中西文化双向交通的肇始。而当时传教士的文献不只是翻译,而是一种具有创造性的工作一一译述。这

A.体现了弥合文化差异的努力 B.反映了中西交流的不断深化

C.推动了基督文化在华的普及 D.冲击了广大民众的传统意识

11.新罗真兴王(540一576)曾提出“修己安百姓”的主张;文武王(661一681)也曾提出“民爱”思想并把它作为重要的社会政治思想。这说明当时新罗

A.统治者认识到道德修养的重要性 B.民众完全认同“仁”的思想

C.将朱熹的伦理思想作为治国准则 D.受到儒家思想的深刻影响

12.19世纪中叶,随着国门被迫打开,西学进一步传入中国。这一时期西学传播的主要渠道不包括

A.招揽传教士来华传播西学 B.设立京师同文馆

C.设立新式学堂、派遣留学生 D.引进和翻译西方书籍

13.有学者评述:“世界文化遗产的申报和管理中,自然延伸出一种“古为今用”的三段论:不遗余力地包装文化遗产;兢兢业业地将文化遗产中报为“世界级”;迅雷不及掩耳地将文化遗产货币化。”该学者认为这种“古为今用”的做法( )

A.提升了公众对文化遗产的认可度 B.背离了设立世界文化遗产的初衷

C.忽视了文化遗产保护的经济效益 D.保护了文化遗产的民族性多样性

14.鲁迅在介绍汉译的《百喻经》时这样评价:“尝闻天竺寓言之富,如大林深泉,他国文艺,往往蒙其影响,即翻为华言之佛经,亦随在可见。”由此可见

A.佛教的传入影响了人们的生活方式 B.佛教内容全是寓意深刻的寓言故事

C.佛教的翻译成为喜闻乐见的社会现象 D.佛教传入为中国文学增添了新的成分

15.17、18世纪,一些西方传教士将儒家经典如《大学》、《礼记》、《中庸》、《论语》、《孟子》、《周易》、《书经》、《孝经》、《诗经》、《春秋》、《礼记》等翻译为西文出版。这些书籍的出版

A.推动了欧洲的宗教改革运动 B.促进了儒学在西方的传播

C.使18世纪的欧洲成为“中国之欧洲” D.催生了大批的启蒙思想家

16. “中国但有开花大炮、轮船两样,西人即可敛手”下列派别最早提出此观点的是

A.洋务派 B.新文化运动倡导者 C.资产阶级革命派 D.康梁维新派

17.阅读以下材料,结合所学,你如何认识中华文化在琉球王国的传播?

中华文化在自身发展的同时,也不断向外辐射和传播,促进了世界文明的发展。以琉球王国为例: 1372年琉球诸国与明朝通过朝贡册封建立宗藩关系,中国先进的生产技术和思 想文化逐渐在琉球传播。 出于维护统治秩序、加强中央集权的需要,琉球王国以中国儒家思想的“德治”“家天下”为治国理念,但“家文化”下的宗族观念在琉球社会已经发生变异,如记录家谱时,琉球久米村不严格区分辈分,记录先人事迹时不避讳敢于直言事实,这与怀着对长辈尊敬之情扬善避恶记录先人的中国不同;……琉球墓葬礼仪虽沿用中国习俗使用龟甲墓,但墓地规模略小,男女墓地相同,并不体现男尊女卑之差异。清明节祭祀祖先完毕后,会将祭祀贡品吃掉,表示与祖先共进食,而在中国因重视孝道鲜有吃祖先祭品的现象。

——改编自刘晓飞《古代中国文化在琉球的传播发展与变异》

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 西汉时产生了中国与西方历史上一次重要的物品大交换。原产于中国的桃和杏被丝绸商人带到了西方,梨和桃也传入印度。同时,西方的大量植物也随着商业交流而遍布中国的土地,如苜蓿、葡萄、胡桃、石榴等四大作物,还有胡麻、胡葱、黄瓜等;印度和罗马的马戏和戏法也从西域传入中国,《汉书》更是总结了戏法的所有形式。这些异域的文化加上舶来的植物、马匹,共同丰富了汉代的社会,促进了多元文化的融合。

——摘编自郭建龙《丝绸之路大历史》

材料二 明清之际,有别干拉丁字母的方块字一方面引起了西欧人的广泛兴趣。另一方面也成为西欧人学习汉语的一大挑战。在欧洲汉语人才稀缺、双方接触受到限制及汉语教材匮乏的情况下,西方学者创造了汉字记忆术、从索引学角度理解汉字、通过推测研究汉字、从部件构形认识汉字等独特方法,还编写了很多汉语教材,如《西国记法》《大中国志》《中国图说》《华语官话语法》《汉语札记》《通用汉言之法》等,由此逐步了解中国,学习和研究悠久的中华文明。与此同时,伴随西方“汉语热”的兴起,中国的政治、经济、文化等对西欧社会产生了显著影响。

——摘编自严靓雯《明清时期来华西方人所编汉语教材中的汉字教学研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西汉时中国与西方“物品大交换”产生的历史条件,并概括汉代中西交流的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析汉语引起西方人广泛兴趣的原因及中华文明的西传对西方社会所产生的积极影响。

1.B

【详解】根据“所言皆当时一派之民权论”“加以案语,秘密分布,传播革命思想,信奉者日众”湖南新旧派大哄”等内容可得出,当时维新派并没有统一的思想与策略,有人宣扬新的思想,便大家起哄,B项正确;当时维新思想是主流,排除A项;C项太绝绝对,排除C项;材料中没有体现对群众的动员,排除D项。故选B项。

2.C

【详解】严复是维新人士,其宣传进化论思想,在当时的中国有思想启蒙的作用,C项正确;严复所处的时代已经不再是睁眼看世界的时期,排除A项;严复是维新派,主张君主立宪,排除B项;进化论思想不属于中国古代思想内容,因此“托古改制”与材料无关,排除D项。故选C项。

3.C

【详解】根据材料“湖南巡抚陈宝箴推行变法改革”、“奏请销毁《孔子改制考》”,可以看出,陈宝箴本人是赞同并推行了变法改革的,但同时他又认为‘康学’使民权平等的学说非常兴盛,这会造成守旧派更大的阻扰,故其奏请销毁《孔子改制考》,是为了减少变法的阻力,C项正确;新旧势力的合流,不符合史实,排除A项;材料体现的是其奏请销毁《孔子改制考》,是为了减少变法的阻力,不是为了突破“中体西用”束缚,排除B项;彻底否定,过于绝对,不符合史实,排除D项。故选C项。

4.D

【详解】鲁迅所说的“鹰”等威胁到了出笼后的“小鸟”,这是鲁迅对当时社会的抨击与鞭挞,所以“鹰”等指的是社会上的旧势力,D项正确;“小鸟”代表的是已经觉醒的女性,排除A项;“笼子”指的是的社会的束缚,而非落后的经济形态,排除B项;“无路”指的是没有女性能够独立生存的社会环境,且1918年君主专制已不再是主流政体,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】由材料中“儒失其守,教化坠于地”、“与吾儒水火不容”可得出作者对儒学的社会地位沦落、佛教和道教的盛行感到不满,站在维护儒学统治地位的立场上抨击佛教、道教,结合所学可知,宋儒通过改造儒学来达到重振儒学、回应佛道挑战的目的,C项正确;材料没有涉及“儒法并用”,排除A项;清代的学者主张立足考据以重建学风,排除B项;李觏和张载没有主张“杂糅佛道”,排除D项。故选C项。

6.C

【详解】依据材料“自秦汉以来几乎被人遗忘的《墨子》重新引起国人的关注与研究”可知,西学东渐推动了中国传统文化墨学的复兴,C项正确;“科技转型”表述错误,排除A项;“一脉相承”表述错误,排除B项;中国古代科技是以经验为主,排除D项。故选C项。

7.D

【详解】根据材料并结合所学可知,由于中国有着特殊的儒家文化,与天主教教义有着天壤之别,来华传教的利玛窦采取适应中国文化的方式,着儒服行儒礼,以弥合东西文化的巨大差异性,达到传播天主教的目的,D项正确;“西学传播遭到强烈抵制”的说法过于夸张,明末清初的西学东渐一度引起了部分上层士大夫的关注、学习,排除A项;当时西学东渐没有推动社会转型,排除B项;材料强调的只是利玛窦在中国传教的情况,并未体现“东西文化交流日益频繁”,排除C项。故选D项。

8.A

【详解】根据材料“大赛组委会能够收到来自全球67个国家和地区的1120幅作品”可知中国文化具有国际影响力和感召力,A项正确;世界文化是多元的,趋同化趋势不符合史实和现实,排除B项;孔子和中国文化具有世界影响力,但是不能说明儒学引领世界艺术价值走向,排除C项;材料并未体现科技的发展情况,排除D项。故选A项。

9.B

【详解】据表格信息可以看出,我国在各种类型的文化遗产中都有代表成就入选,由此可知这一做法是维护了文化遗产的民族性与多样性,B项正确;材料中没有比较信息,不能说明中国文化领先世界,排除A项;CD项明显与题意主旨不符,排除。故选B项。

10.A

【详解】根据材料“……传教士的文献不只是翻译,而是一种具有创造性的工作——译述”,并结合所学可知,材料强调了传教士所做的“不只是翻译”而是“创造性工作”,就是翻译的同时,增加了主观自身的理解和客观需要的内容,即弥合文化差异的努力,A项正确;材料未体现中西交流的不断深化,排除B项;“推动了基督文化在华的普及”的说法过于绝对,排除C项;“冲击了广大民众的传统意识”与史实不符,排除D项。故选A项。

11.D

【详解】据真兴王和文武王的观点可以看出他们都将“民”放在重要位置,而民本思想是中国儒家思想的重要内容,由此可说明当时新罗受到儒家思想的深刻影响,D项正确;统治者是在强调民本,而非道德修养的重要性,排除A项;“完全认同”的说法过于夸张,排除B项;此时朱熹还没有出现,排除C项。故选D项。

12.A

【详解】由所学知识可知,传教士来华传播西学发生在明末清初,与题干时间不符,A项正确;19世纪中叶,随着中国国门被迫打开,西方文化进一步传入中国。这一时期,西学的传播渠道大大增加。1862年,旨在培养外交和翻译人才的京师同文馆在北京设立,排除B项;清政府又设立新式学堂、派遣留学生赴欧美学习,排除C项;1868年,专门翻译、引进西方书籍的江南制造总局翻译馆创办,这是近代中国第一个由政府创办的西书翻译机构,排除D项。故选A项。

13.B

【详解】据题意可知,该学者认为这种“古为今用”的做法最终是为了实现经济目的,并不是为了真正的保护世界遗产,因此背离了设立世界文化遗产的初衷,B项正确;这种做法不符合设立世界文化遗产的初衷,因此不是提升公众对文化遗产的认可度,排除A项;这一做法是只注重文化遗产的经济效益,并没有保护文化遗产的民族性和多样性,排除CD项。故选B项。

14.D

【详解】由材料“天竺寓言之富,如大林深泉,他国文艺,往往蒙其影响,即翻为华言之佛经,亦随在可见”可知,天竺的寓言故事随佛经被翻译为汉语,随处可见,这体现了佛教传入丰富了中国文学的内涵,为中国文学增添了新的成分,D项正确;材料体现的是佛教的传入对中国文学的影响,没有体现出影响了人们的生活方式,排除A项;佛教内容全是寓意深刻的寓言故事,说法错误,排除B项;材料强调的是佛教传入丰富了中国文学的内涵,为中国文学增添了新的成分,佛教的翻译成为喜闻乐见的社会现象,与材料主旨不符,排除C项。故选D项。

15.B

【详解】由材料可知,17、18世纪,一些西方传教士将儒家经典翻译为西文出版,这些书籍在西方起到传播儒学思想的作用,扩大了中华文化在西方的影响力,B项正确;17、18世纪时,欧洲的宗教改革运动早已开展,儒家译本的出版没有起到推动欧洲宗教改革的作用,排除A项;使18世纪的欧洲成为“中国之欧洲”,说法与史实不符,排除C项;欧洲启蒙思想家从儒家经典中汲取合理成分,但不能说明儒家译本的出版催生了大批的启蒙思想家,排除D项。故选B项。

16.A

【详解】本题考查学生阅读分析能力。题干材料中的派别强调学习西方先进技术,地域外来侵略,这是地主阶级中的洋务派所主张的,A项正确;新文化运动宣传的是“科学”与“民主”,排除B项;资产阶级革命派主张推翻清政府的统治,建立民主共和国,排除C项;康梁维新派主张在中国建立君主立宪制,排除D项。故选A项。

17.认识:中华文化在琉球王国的传播,展现了中华文化对周边的辐射力和影响;宗藩体系促进了经济、文化交流;琉球王国的宗族观念与中国宗族观念在本质上的相通,反映中国文化的世界意义;琉球“家文化”等与中国的不同,反映了世界交流过程中的传承、创新,体现了世界文化的差异性和多样性。

【详解】认识:综合材料中“中华文化在自身发展的同时,也不断向外辐射和传播,促进了世界文明的发展”等信息可得出,中华文化在琉球王国的传播,展现了中华文化对周边的辐射力和影响;根据“1372年琉球诸国与明朝通过朝贡册封建立宗藩关系,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播”可知,宗藩关系促进了经济、文化交流;根据“出于维护统治秩序、加强中央集权的需要,琉球王国以中国儒家思想的‘德治’‘家天下’为治国理念”可知,琉球王国的宗族观念与中国宗族观念在本质上相通,反映中国文化的世界意义;根据“清明节祭祀祖先完毕后,会将祭祀贡品吃掉,表示与祖先共进食,而在中国因重视孝道鲜有吃祖先祭品的现象”等信息可知,琉球家文化与中国的不同,反映了世界交流过程中的传承、创新,体现了世界文化的差异性和多样性。

18.(1)历史条件:张骞通西域以及丝绸之路的开辟;汉政府重视发展对外关系;西汉社会的经济发展;统一多民族封建国家的巩固;西汉国力的空前强盛。

特点:交流具有双向性(外传和引进);主要受商业(商贸)影响,商人发挥重要作用;交流物品种类繁多,涉及作物、戏法等;以陆路通道为主。

(2)原因:以汉语为代表的中华文明对西方的巨大吸引力;新航路开辟后中西经济文化交流的加强;近代西欧资本主义经济发展的需要。

影响:丰富了西欧人民的物质文化生活;推动了欧洲启蒙运动的发展;推动了西方文官制度的建立;促进了西欧向近代社会转型。

【详解】(1)历史条件:结合材料中的时间信息“西汉”及所学知识,从张骞通西域以及丝绸之路的开辟、汉政府重视发展对外关系、西汉社会经济的发展、统一多民族封建国家的巩固、国力的强盛等角度分析即可。特点:结合材料“中国的桃和杏被丝绸商人带到了西方”“印度和罗马的马戏和戏法也从西域传入中国”等信息可知,汉代中西交流具有双向性(外传和引进),交流物品种类繁多,交流中商人发挥了重要作用等;结合所学知识分析可知,当时的中西交流以陆路通道为主。

(2)原因:可结合材料及当时的社会背景,从中华文明对西方的巨大吸引力、新航路开辟后中西经济文化交流的加强、近代西欧资本主义经济发展的需要等角度回答。影响:根据材料“中国的政治、经济、文化等对西欧社会产生了显著影响”,结合所学知识回答即可,如丰富了西欧人民的物质文化生活;推动了欧洲启蒙运动的发展;推动了西方文官制度的建立;促进了西欧向近代社会转型。

1.“百日维新”前,梁启超任教于湖南时务学堂,“所言皆当时一派之民权论”,又窃印《明夷待访录》《扬州十日记》等禁书,“加以案语,秘密分布,传播革命思想,信奉者日众”,于是“湖南新旧派大哄”。这反映出,当时( )

A.革命已成为主要思潮 B.维新派变法策略未能统一

C.变法思想的根本转变 D.维新派侧重动员民众变法

2.赫胥黎晚年出版的文集,其中第九卷是《进化论与伦理学及其他论文》。严复翻译的《天演论》节选自第九卷,在译文后面他添加了大量案语,表达自己的维新立场。1898年,《天演论》出版,产生巨大影响。该书对当时中国社会的意义在于( )

A.睁眼看世界 B.宣传民主共和 C.思想启蒙 D.托古改制

3.维新变法期间,湖南巡抚陈宝箴推行变法改革,但在上《请厘正学术造就人才折》中称“康有为平日所著《孔子改制考》一书……其徒和之,持之愈坚,失之愈远,嚣然自命,号为‘康学’,而民权平等之说炽矣”,并奏请销毁《孔子改制考》。这种主张( )

A.推动了新旧势力的合流 B.试图突破“中体西用”束缚

C.有助于减少变法的阻力 D.意在彻底否定变法理论基础

4.1918年,挪威作家易卜生的名作《娜拉》在中国出版,主人公娜拉不甘心做“丈夫的傀儡”而离家出走的行为被称赞为体现了“女性的自觉”,后来鲁迅发表《娜拉走后怎样》,则作如下比喻:“因为如果是一匹小鸟,则笼子里固然不自由,而一出笼门,外面便又有鹰,有猫,以及别的什么东西之类……也诚然是无路可以走。”以下解释正确的是

A.“小鸟”代表尚未觉醒的女性 B.“笼子”是指落后的经济形态

C.“无路”源于君主专制的压迫 D.“鹰”等是指社会上的旧势力

5.魏晋以来佛教、道教广泛传播,宋人李觏认为原因在于“儒失其守,教化坠于地”;张载认为佛道追求的彼岸是虚幻的,与“吾儒”水火不容。由此可知,李觏、张载主张

A.儒法并用以维护君权 B.立足考据以重建学风

C.复兴儒学以回应挑战 D.杂糅佛道以构建理学

6.晚清时期,中国人惊奇地发现西方物理学揭示的一些原理,与《墨子》记载有相似之处。自秦汉以来几乎被人遗忘的《墨子》重新引起国人的关注与研究。这一现象表明( )

A.墨学复兴促进传统科技转型 B.传统科技与近代科技一脉相承

C.西学东渐促进了墨学的复兴 D.中国古代的科技以实验为基础

7.利玛窦来华后着儒服行儒礼,他带来的奇器和科学知识吸引了一大批士绅,平均每日来访者多达20余人,他在写给西方教会的信中说“派往中国的传教士应该具有才能,因为我们所要接触的都是智慧高强而学问渊博的人”。这反映了当时

A.西学传播遭到强烈抵制 B.西学东渐推动社会转型

C.东西文化交流日益频繁 D.东西文化的巨大差异性

8.2015年2月到6月,贵阳孔学堂与国际多媒体文化协会合作,发起面向全球漫画艺术家征集"孔子与中国”漫画大赛活动。短短的四个月内,“孔子与中国”漫画大赛组委会就收到了来自全球67个国家和地区的1120幅作品。这反映出当前

A.中国文化的国际影响力和感召力

B.世界文化的趋同化趋势加强

C.儒学引领世界艺术发展价值走向

D.世界科技文化发展日新月异.

9.联合国教科文组织先后增加了线性文化遗产、非物质文化遗产、记忆遗产三种遗产项目作为世界文化遗产的延伸。我国有多项遗产列入,如下表,这一做法

遗产种类 中国入选的典型代表

线性文化遗产 丝绸之路、大运河……

非物质文化遗产 昆曲、龙泉青瓷传统烧制技艺……

记忆遗产 清代科举大金榜、《本草纲目》、南京大屠杀档案、甲骨文……

A.体现了中国文化领先世界 B.维护了文化遗产的民族性与多样性

C.提升了文化遗产的真实性 D.展现了中国保护文化遗产的坚定性

10.明清时期基督教入华,不仅具有宗教传播的意义,而且也是中西文化双向交通的肇始。而当时传教士的文献不只是翻译,而是一种具有创造性的工作一一译述。这

A.体现了弥合文化差异的努力 B.反映了中西交流的不断深化

C.推动了基督文化在华的普及 D.冲击了广大民众的传统意识

11.新罗真兴王(540一576)曾提出“修己安百姓”的主张;文武王(661一681)也曾提出“民爱”思想并把它作为重要的社会政治思想。这说明当时新罗

A.统治者认识到道德修养的重要性 B.民众完全认同“仁”的思想

C.将朱熹的伦理思想作为治国准则 D.受到儒家思想的深刻影响

12.19世纪中叶,随着国门被迫打开,西学进一步传入中国。这一时期西学传播的主要渠道不包括

A.招揽传教士来华传播西学 B.设立京师同文馆

C.设立新式学堂、派遣留学生 D.引进和翻译西方书籍

13.有学者评述:“世界文化遗产的申报和管理中,自然延伸出一种“古为今用”的三段论:不遗余力地包装文化遗产;兢兢业业地将文化遗产中报为“世界级”;迅雷不及掩耳地将文化遗产货币化。”该学者认为这种“古为今用”的做法( )

A.提升了公众对文化遗产的认可度 B.背离了设立世界文化遗产的初衷

C.忽视了文化遗产保护的经济效益 D.保护了文化遗产的民族性多样性

14.鲁迅在介绍汉译的《百喻经》时这样评价:“尝闻天竺寓言之富,如大林深泉,他国文艺,往往蒙其影响,即翻为华言之佛经,亦随在可见。”由此可见

A.佛教的传入影响了人们的生活方式 B.佛教内容全是寓意深刻的寓言故事

C.佛教的翻译成为喜闻乐见的社会现象 D.佛教传入为中国文学增添了新的成分

15.17、18世纪,一些西方传教士将儒家经典如《大学》、《礼记》、《中庸》、《论语》、《孟子》、《周易》、《书经》、《孝经》、《诗经》、《春秋》、《礼记》等翻译为西文出版。这些书籍的出版

A.推动了欧洲的宗教改革运动 B.促进了儒学在西方的传播

C.使18世纪的欧洲成为“中国之欧洲” D.催生了大批的启蒙思想家

16. “中国但有开花大炮、轮船两样,西人即可敛手”下列派别最早提出此观点的是

A.洋务派 B.新文化运动倡导者 C.资产阶级革命派 D.康梁维新派

17.阅读以下材料,结合所学,你如何认识中华文化在琉球王国的传播?

中华文化在自身发展的同时,也不断向外辐射和传播,促进了世界文明的发展。以琉球王国为例: 1372年琉球诸国与明朝通过朝贡册封建立宗藩关系,中国先进的生产技术和思 想文化逐渐在琉球传播。 出于维护统治秩序、加强中央集权的需要,琉球王国以中国儒家思想的“德治”“家天下”为治国理念,但“家文化”下的宗族观念在琉球社会已经发生变异,如记录家谱时,琉球久米村不严格区分辈分,记录先人事迹时不避讳敢于直言事实,这与怀着对长辈尊敬之情扬善避恶记录先人的中国不同;……琉球墓葬礼仪虽沿用中国习俗使用龟甲墓,但墓地规模略小,男女墓地相同,并不体现男尊女卑之差异。清明节祭祀祖先完毕后,会将祭祀贡品吃掉,表示与祖先共进食,而在中国因重视孝道鲜有吃祖先祭品的现象。

——改编自刘晓飞《古代中国文化在琉球的传播发展与变异》

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 西汉时产生了中国与西方历史上一次重要的物品大交换。原产于中国的桃和杏被丝绸商人带到了西方,梨和桃也传入印度。同时,西方的大量植物也随着商业交流而遍布中国的土地,如苜蓿、葡萄、胡桃、石榴等四大作物,还有胡麻、胡葱、黄瓜等;印度和罗马的马戏和戏法也从西域传入中国,《汉书》更是总结了戏法的所有形式。这些异域的文化加上舶来的植物、马匹,共同丰富了汉代的社会,促进了多元文化的融合。

——摘编自郭建龙《丝绸之路大历史》

材料二 明清之际,有别干拉丁字母的方块字一方面引起了西欧人的广泛兴趣。另一方面也成为西欧人学习汉语的一大挑战。在欧洲汉语人才稀缺、双方接触受到限制及汉语教材匮乏的情况下,西方学者创造了汉字记忆术、从索引学角度理解汉字、通过推测研究汉字、从部件构形认识汉字等独特方法,还编写了很多汉语教材,如《西国记法》《大中国志》《中国图说》《华语官话语法》《汉语札记》《通用汉言之法》等,由此逐步了解中国,学习和研究悠久的中华文明。与此同时,伴随西方“汉语热”的兴起,中国的政治、经济、文化等对西欧社会产生了显著影响。

——摘编自严靓雯《明清时期来华西方人所编汉语教材中的汉字教学研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西汉时中国与西方“物品大交换”产生的历史条件,并概括汉代中西交流的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析汉语引起西方人广泛兴趣的原因及中华文明的西传对西方社会所产生的积极影响。

1.B

【详解】根据“所言皆当时一派之民权论”“加以案语,秘密分布,传播革命思想,信奉者日众”湖南新旧派大哄”等内容可得出,当时维新派并没有统一的思想与策略,有人宣扬新的思想,便大家起哄,B项正确;当时维新思想是主流,排除A项;C项太绝绝对,排除C项;材料中没有体现对群众的动员,排除D项。故选B项。

2.C

【详解】严复是维新人士,其宣传进化论思想,在当时的中国有思想启蒙的作用,C项正确;严复所处的时代已经不再是睁眼看世界的时期,排除A项;严复是维新派,主张君主立宪,排除B项;进化论思想不属于中国古代思想内容,因此“托古改制”与材料无关,排除D项。故选C项。

3.C

【详解】根据材料“湖南巡抚陈宝箴推行变法改革”、“奏请销毁《孔子改制考》”,可以看出,陈宝箴本人是赞同并推行了变法改革的,但同时他又认为‘康学’使民权平等的学说非常兴盛,这会造成守旧派更大的阻扰,故其奏请销毁《孔子改制考》,是为了减少变法的阻力,C项正确;新旧势力的合流,不符合史实,排除A项;材料体现的是其奏请销毁《孔子改制考》,是为了减少变法的阻力,不是为了突破“中体西用”束缚,排除B项;彻底否定,过于绝对,不符合史实,排除D项。故选C项。

4.D

【详解】鲁迅所说的“鹰”等威胁到了出笼后的“小鸟”,这是鲁迅对当时社会的抨击与鞭挞,所以“鹰”等指的是社会上的旧势力,D项正确;“小鸟”代表的是已经觉醒的女性,排除A项;“笼子”指的是的社会的束缚,而非落后的经济形态,排除B项;“无路”指的是没有女性能够独立生存的社会环境,且1918年君主专制已不再是主流政体,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】由材料中“儒失其守,教化坠于地”、“与吾儒水火不容”可得出作者对儒学的社会地位沦落、佛教和道教的盛行感到不满,站在维护儒学统治地位的立场上抨击佛教、道教,结合所学可知,宋儒通过改造儒学来达到重振儒学、回应佛道挑战的目的,C项正确;材料没有涉及“儒法并用”,排除A项;清代的学者主张立足考据以重建学风,排除B项;李觏和张载没有主张“杂糅佛道”,排除D项。故选C项。

6.C

【详解】依据材料“自秦汉以来几乎被人遗忘的《墨子》重新引起国人的关注与研究”可知,西学东渐推动了中国传统文化墨学的复兴,C项正确;“科技转型”表述错误,排除A项;“一脉相承”表述错误,排除B项;中国古代科技是以经验为主,排除D项。故选C项。

7.D

【详解】根据材料并结合所学可知,由于中国有着特殊的儒家文化,与天主教教义有着天壤之别,来华传教的利玛窦采取适应中国文化的方式,着儒服行儒礼,以弥合东西文化的巨大差异性,达到传播天主教的目的,D项正确;“西学传播遭到强烈抵制”的说法过于夸张,明末清初的西学东渐一度引起了部分上层士大夫的关注、学习,排除A项;当时西学东渐没有推动社会转型,排除B项;材料强调的只是利玛窦在中国传教的情况,并未体现“东西文化交流日益频繁”,排除C项。故选D项。

8.A

【详解】根据材料“大赛组委会能够收到来自全球67个国家和地区的1120幅作品”可知中国文化具有国际影响力和感召力,A项正确;世界文化是多元的,趋同化趋势不符合史实和现实,排除B项;孔子和中国文化具有世界影响力,但是不能说明儒学引领世界艺术价值走向,排除C项;材料并未体现科技的发展情况,排除D项。故选A项。

9.B

【详解】据表格信息可以看出,我国在各种类型的文化遗产中都有代表成就入选,由此可知这一做法是维护了文化遗产的民族性与多样性,B项正确;材料中没有比较信息,不能说明中国文化领先世界,排除A项;CD项明显与题意主旨不符,排除。故选B项。

10.A

【详解】根据材料“……传教士的文献不只是翻译,而是一种具有创造性的工作——译述”,并结合所学可知,材料强调了传教士所做的“不只是翻译”而是“创造性工作”,就是翻译的同时,增加了主观自身的理解和客观需要的内容,即弥合文化差异的努力,A项正确;材料未体现中西交流的不断深化,排除B项;“推动了基督文化在华的普及”的说法过于绝对,排除C项;“冲击了广大民众的传统意识”与史实不符,排除D项。故选A项。

11.D

【详解】据真兴王和文武王的观点可以看出他们都将“民”放在重要位置,而民本思想是中国儒家思想的重要内容,由此可说明当时新罗受到儒家思想的深刻影响,D项正确;统治者是在强调民本,而非道德修养的重要性,排除A项;“完全认同”的说法过于夸张,排除B项;此时朱熹还没有出现,排除C项。故选D项。

12.A

【详解】由所学知识可知,传教士来华传播西学发生在明末清初,与题干时间不符,A项正确;19世纪中叶,随着中国国门被迫打开,西方文化进一步传入中国。这一时期,西学的传播渠道大大增加。1862年,旨在培养外交和翻译人才的京师同文馆在北京设立,排除B项;清政府又设立新式学堂、派遣留学生赴欧美学习,排除C项;1868年,专门翻译、引进西方书籍的江南制造总局翻译馆创办,这是近代中国第一个由政府创办的西书翻译机构,排除D项。故选A项。

13.B

【详解】据题意可知,该学者认为这种“古为今用”的做法最终是为了实现经济目的,并不是为了真正的保护世界遗产,因此背离了设立世界文化遗产的初衷,B项正确;这种做法不符合设立世界文化遗产的初衷,因此不是提升公众对文化遗产的认可度,排除A项;这一做法是只注重文化遗产的经济效益,并没有保护文化遗产的民族性和多样性,排除CD项。故选B项。

14.D

【详解】由材料“天竺寓言之富,如大林深泉,他国文艺,往往蒙其影响,即翻为华言之佛经,亦随在可见”可知,天竺的寓言故事随佛经被翻译为汉语,随处可见,这体现了佛教传入丰富了中国文学的内涵,为中国文学增添了新的成分,D项正确;材料体现的是佛教的传入对中国文学的影响,没有体现出影响了人们的生活方式,排除A项;佛教内容全是寓意深刻的寓言故事,说法错误,排除B项;材料强调的是佛教传入丰富了中国文学的内涵,为中国文学增添了新的成分,佛教的翻译成为喜闻乐见的社会现象,与材料主旨不符,排除C项。故选D项。

15.B

【详解】由材料可知,17、18世纪,一些西方传教士将儒家经典翻译为西文出版,这些书籍在西方起到传播儒学思想的作用,扩大了中华文化在西方的影响力,B项正确;17、18世纪时,欧洲的宗教改革运动早已开展,儒家译本的出版没有起到推动欧洲宗教改革的作用,排除A项;使18世纪的欧洲成为“中国之欧洲”,说法与史实不符,排除C项;欧洲启蒙思想家从儒家经典中汲取合理成分,但不能说明儒家译本的出版催生了大批的启蒙思想家,排除D项。故选B项。

16.A

【详解】本题考查学生阅读分析能力。题干材料中的派别强调学习西方先进技术,地域外来侵略,这是地主阶级中的洋务派所主张的,A项正确;新文化运动宣传的是“科学”与“民主”,排除B项;资产阶级革命派主张推翻清政府的统治,建立民主共和国,排除C项;康梁维新派主张在中国建立君主立宪制,排除D项。故选A项。

17.认识:中华文化在琉球王国的传播,展现了中华文化对周边的辐射力和影响;宗藩体系促进了经济、文化交流;琉球王国的宗族观念与中国宗族观念在本质上的相通,反映中国文化的世界意义;琉球“家文化”等与中国的不同,反映了世界交流过程中的传承、创新,体现了世界文化的差异性和多样性。

【详解】认识:综合材料中“中华文化在自身发展的同时,也不断向外辐射和传播,促进了世界文明的发展”等信息可得出,中华文化在琉球王国的传播,展现了中华文化对周边的辐射力和影响;根据“1372年琉球诸国与明朝通过朝贡册封建立宗藩关系,中国先进的生产技术和思想文化逐渐在琉球传播”可知,宗藩关系促进了经济、文化交流;根据“出于维护统治秩序、加强中央集权的需要,琉球王国以中国儒家思想的‘德治’‘家天下’为治国理念”可知,琉球王国的宗族观念与中国宗族观念在本质上相通,反映中国文化的世界意义;根据“清明节祭祀祖先完毕后,会将祭祀贡品吃掉,表示与祖先共进食,而在中国因重视孝道鲜有吃祖先祭品的现象”等信息可知,琉球家文化与中国的不同,反映了世界交流过程中的传承、创新,体现了世界文化的差异性和多样性。

18.(1)历史条件:张骞通西域以及丝绸之路的开辟;汉政府重视发展对外关系;西汉社会的经济发展;统一多民族封建国家的巩固;西汉国力的空前强盛。

特点:交流具有双向性(外传和引进);主要受商业(商贸)影响,商人发挥重要作用;交流物品种类繁多,涉及作物、戏法等;以陆路通道为主。

(2)原因:以汉语为代表的中华文明对西方的巨大吸引力;新航路开辟后中西经济文化交流的加强;近代西欧资本主义经济发展的需要。

影响:丰富了西欧人民的物质文化生活;推动了欧洲启蒙运动的发展;推动了西方文官制度的建立;促进了西欧向近代社会转型。

【详解】(1)历史条件:结合材料中的时间信息“西汉”及所学知识,从张骞通西域以及丝绸之路的开辟、汉政府重视发展对外关系、西汉社会经济的发展、统一多民族封建国家的巩固、国力的强盛等角度分析即可。特点:结合材料“中国的桃和杏被丝绸商人带到了西方”“印度和罗马的马戏和戏法也从西域传入中国”等信息可知,汉代中西交流具有双向性(外传和引进),交流物品种类繁多,交流中商人发挥了重要作用等;结合所学知识分析可知,当时的中西交流以陆路通道为主。

(2)原因:可结合材料及当时的社会背景,从中华文明对西方的巨大吸引力、新航路开辟后中西经济文化交流的加强、近代西欧资本主义经济发展的需要等角度回答。影响:根据材料“中国的政治、经济、文化等对西欧社会产生了显著影响”,结合所学知识回答即可,如丰富了西欧人民的物质文化生活;推动了欧洲启蒙运动的发展;推动了西方文官制度的建立;促进了西欧向近代社会转型。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享