2023届高考专题复习:正确使用词语 课件(共75张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考专题复习:正确使用词语 课件(共75张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 975.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-17 08:00:05 | ||

图片预览

文档简介

(共75张PPT)

正确使用词语

正确使用词语包括:

①正确使用实词;

②正确使用虚词;

③正确使用成语。

正确使用实词

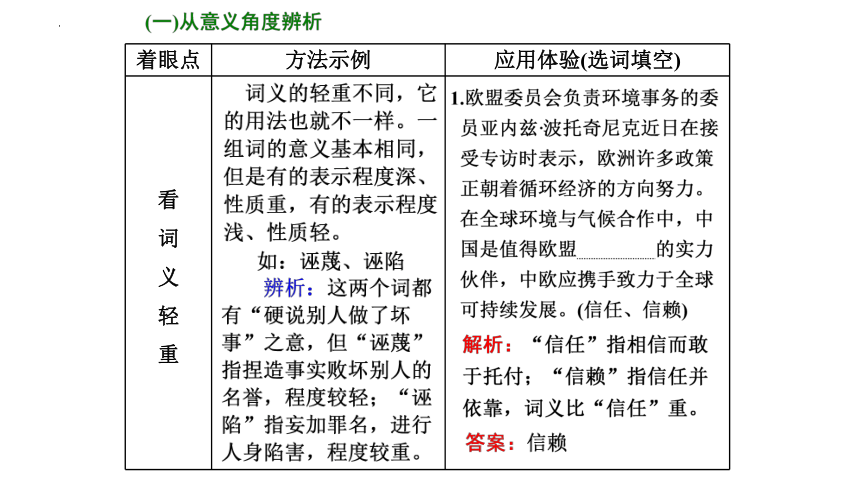

着眼点 方法示例 应用体验(选词填空)

看 词 义 轻 重

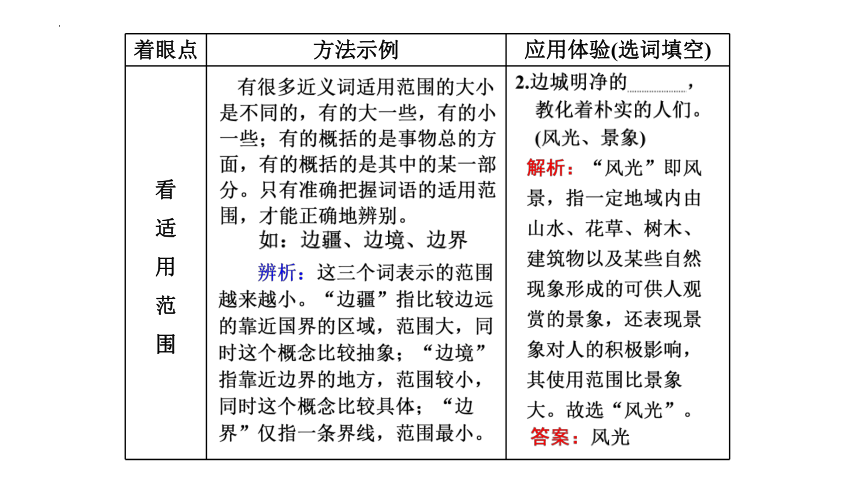

着眼点 方法示例 应用体验(选词填空)

看 适 用 范 围

着眼点 方法示例 应用体验(选词填空)

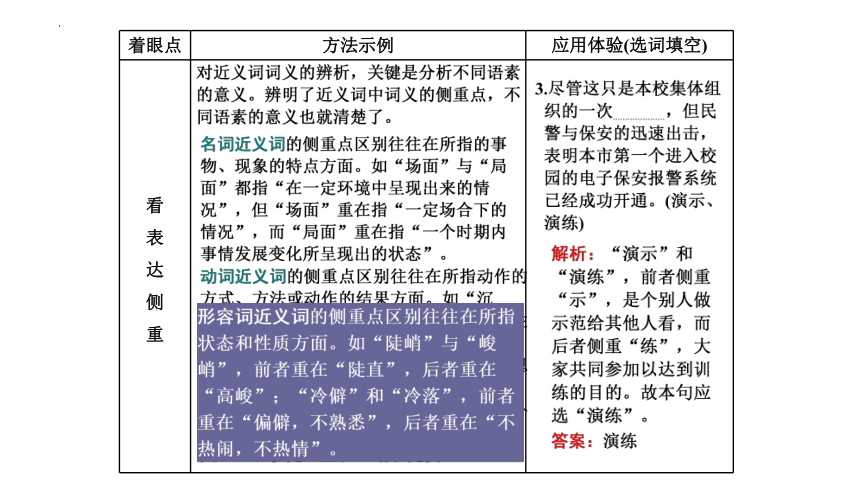

看 表 达 侧 重

4.临别在即,没有什么 礼物可以相赠的,这支笔我敝帚自珍多年,现 于你,希望你不要嫌弃。(馈赠、惠赠)

看

适

用

对

象

应用体验(选词填空)

方法示例

着眼点

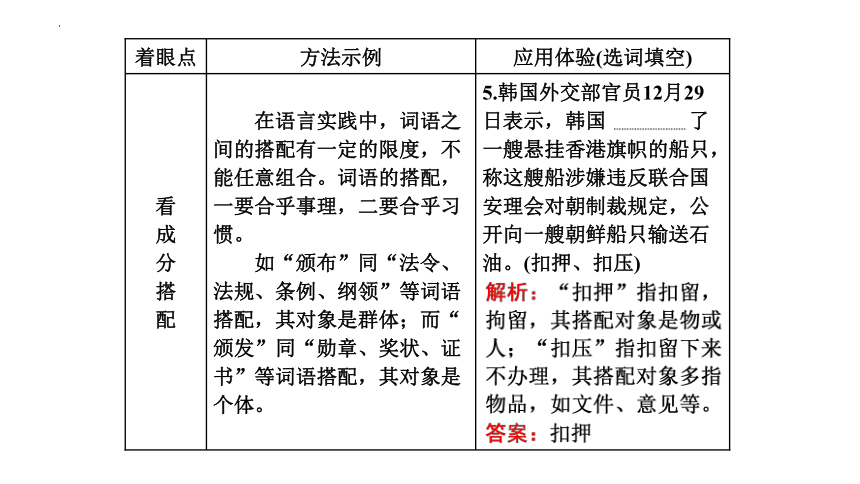

5.韩国外交部官员12月29日表示,韩国 了一艘悬挂香港旗帜的船只,称这艘船涉嫌违反联合国安理会对朝制裁规定,公开向一艘朝鲜船只输送石油。(扣押、扣压)

在语言实践中,词语之间的搭配有一定的限度,不能任意组合。词语的搭配,一要合乎事理,二要合乎习惯。

如“颁布”同“法令、法规、条例、纲领”等词语搭配,其对象是群体;而“颁发”同“勋章、奖状、证书”等词语搭配,其对象是个体。

看

成

分

搭

配

应用体验(选词填空)

方法示例

着眼点

6.如果没有丰富的生活积累与深厚的艺术功底,没有较高的语言文字修养,是很难写出高 的作品来的。(品味、品位)

根据词性可以判断某词在句子中充当的成分,确定词的语法功能,从而准确辨析词义。

如:启示、启事

辨析:“启示”是启发的意思,作动词时,可作谓语;作名词时,可作主语或宾语。“启事”是刊登或张贴出来的声明,属名词,作主语或宾语,如:征文启事、寻物启事。

看

词

性

语

法

应用体验(选词填空)

方法示例

着眼点

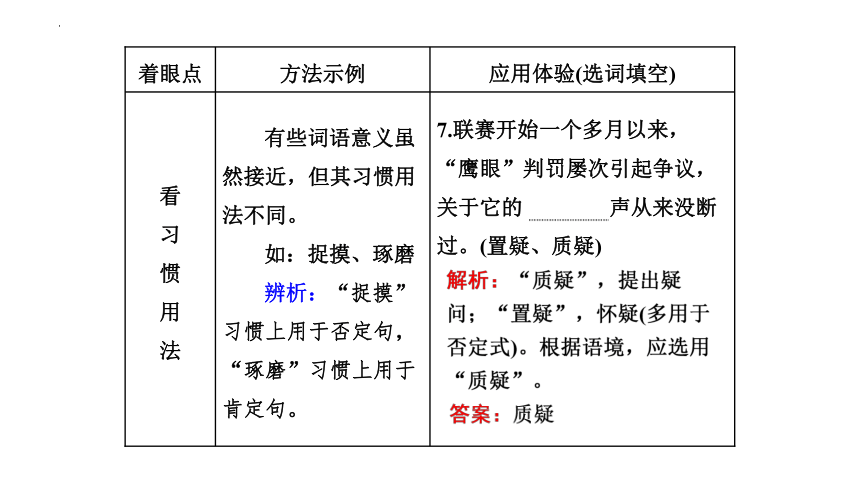

7.联赛开始一个多月以来,“鹰眼”判罚屡次引起争议,关于它的 声从来没断过。(置疑、质疑)

有些词语意义虽然接近,但其习惯用法不同。

如:捉摸、琢磨

辨析:“捉摸”习惯上用于否定句,“琢磨”习惯上用于肯定句。

看

习

惯

用

法

应用体验(选词填空)

方法示例

着眼点

从感彩论,词语可分为褒义(含肯定、赞许、喜悦的感情)、贬义(含否定、贬斥、憎恶的感情)和中性(既不明显褒奖,也不明显贬斥)三种。

如“牟取”与“谋取”,“牟取”含贬义,而“谋取”属中性词。

看

感

情

色

彩

应用体验(选词填空)

方法示例

着眼点

9.会晤中,两国领导人共同 了今后双边经济文化交流中的一系列问题,并就许多国际问题交换了意见。(商量、磋商)

语体指为适应不同交际需要而形成的语言体式,一般分为口语(通俗)和书面语(较庄重文雅)两大类,书面语又可分为公文语体、科技语体、文艺语体、政论语体等。

如“见面”和“会见”,

“办法”和“措施”,“害

怕”和“恐惧”,都有口语语体和书面语体之分。“盐”和“氯化钠”,则是一般用语和专业术语的区别。

看

语

体

风

格

应用体验(选词填空)

方法示例

着眼点

正确使用虚词

虚词是指汉语中不能单独成句,意义比较抽象,但有帮助造句作用的词,包括副词、介词、连词、助词、叹词、象声词六类。虚词的考查主要涉及关联词、介词和副词在动态语境中使用情况的辨析,偶尔也涉及助词的使用,题型或是选择填空,或判定已给句子中虚词使用的正误。

一、介词

介词:指用于名词或代词短语前,组成“介宾短语”,作动词、形容词的附加成分,表示时间、处所、方式、条件、对象等的词。

1.要求介宾搭配恰当。介词不单独运用,一般组成介宾短语,大多作状语。注意不要用错介词。

【误例】小男孩吃力地推着车,但无论如何也推不上那个山坡。我上前帮了他一把,趁机向他聊了起来。

解析:“向”和中心语“他聊了起来”不能搭配,应是“和他聊了起来”“同他聊了起来”;与“向”相搭配的,应是“向雷锋学习”“向老师请教”“向专家咨询”等。

2.要求介宾短语完整,不要残缺介词

【误例】《亮剑》《人间正道是沧桑》《潜伏》等电视剧塑造“落寞英雄”蒋介石的形象方面又有重大突破,经历了从单一脸谱到复杂多变,从丑化到如实还原的过程。

解析:“塑造”前加一个“在”字,组成“在……方面”的介词宾语结构。

3.该用甲介词的用成了乙介词

【误例】2010年1月12日16时53分(北京时间13日5时53分),海地发生里氏7.0级地震。第二天世界各地媒体关于这件震惊世界的事件都作了详细报道。

解析:“关于”表示关涉,如“关于织女星,民间有个美丽的传说”。而指出对象时,只用“对于”不用“关于”,如“对于文化遗产我们必须进行研究分析”。因此,“关于”应改为“对于”,并调整该句语序为“对于这件震惊世界的事件,第二天世界各地媒体都作了详细报道”。

4.要求语言简洁顺畅,不滥用介词,避免全句无主语。

【误例】为什么对于这种浪费人才的现象,至今没有引起有关部门的重视呢?

解析:本句由于滥用介词造成了主语残缺,所以“对于”一词应去掉,让“这种浪费人才的现象”作主语。

【特别提示】(1)介词在句中不能单独作句子成分,必须同名词性词语(或代词)组合成介词短语作状语,修饰后面的动词性成分。介词在语义和结构上对后面的宾语起介引作用。

例如:跟老师谈谈;沿着河边走。

介词“对、对于、关于”等组成的介词短语加上“的”后,可以作定语修饰名词。例如:对当前国际形势的认识;关于美学的研究。

(2)现代汉语中的介词大多数是由动词虚化而来的,例如“把”“被”“以”“从”“连”“由”“关于”“至于”等,现在仍有一些介词兼属动词,例如“在”“给”“比”“用”“向”“朝”“为了”等。由于虚化程度不同,除了一部分专门介词外,大部分介词保留着动词的功能,兼属介词和动词两种词类。

二、连词

连词指连接词、短语或句子的词。我们要注意以下几点:

1.正确表达词语概念之间、上下句子之间的关系。

【误例】造纸厂的废水直接排放到淮河,使淮河水变得又黑又臭,许多水生动物、植物大量减少和绝迹。

解析:“和”字改为“甚至”一词。因为“减少”与“绝迹”是递进关系,不是并列关系。

2.抓住关联词语成对成套的特点,不要违背它们的搭配习惯。关联词的使用往往是配套的,因此,有必要记住复句中一些常见的搭配关系。

【误例】为学生减负,不只是学校单方面的事情,而是整个社会的事情。因此,必须动员社会各方面的力量参与。

解析:“而是”改为“而且是”,和前面的“不只是”搭配。

3.注意语序,关联词语的摆放,不要错误。

【误例】我不仅认识他,王军也认识他。

解析:“不仅”放到“我”前面,因为两个分句的主语不同,关联词要放到主语前。

副词是指用来修饰动词或形容词,表示时间范围、程度、肯定、否定、语气等的词。在现代汉语中,一般把副词看成实词。但是高考试题中,常把副词和其他虚词放在一起考查。所以我们在平时复习中,把它归到虚词类里来分析。常见误区有:

1.不明词义,该用甲副词而用了乙副词。

【误例】新来的经理同老经理一样,更会体贴职工。

三、副词

解析:“更”表示程度进一步增加,两个经理既然“一样”,就不能用“更”,应改为“很”。

2.区别意义相近的副词和形容词。

【误例】元朝政府曾一度把一些秘密结社改变为公然的组织,使他们的活动符合统治阶级的利益。

解析:“公然”是副词,应改为形容词“公开”。

3.注意时态,正确选用表示已然、未然的副词。

【误例】他拿起望远镜看了一阵,想了一会儿,接着在地图上飞快地画了一些符号,然后用望远镜仔细地再看了一阵。

解析:“再”字改为“又”字,“了”表示已然语气。

四、助词

助词是附在别的词、短语或句子后面,起辅助作用,表示一些附加意义的词。需要注意的是:

1.正确使用结构助词“的”“所”“似的”。注意它们的固定结构和习惯位置。

【误例】这次我是受人所迫害,的的确确是冤枉的。

解析:“这次我是受人所迫害”改为“这次我是被人所害”。

2.正确使用动态助词“着”“了”“过”。

【误例】广东农村正在掀起了科学种田的新高潮。

解析:“正”和“了”矛盾,应酌情删去一个。

3.正确使用语气助词,恰当地表示陈述、疑问、祈使、感叹等语气。

【误例】这儿的空气是多么的新鲜,多么的清洁嘛!

解析:“嘛”改为“啊”。

辨析虚词“看5点”

虚词在语言中起着“经络”的作用,虽然数量比实词少得多,但使用频率却很高。虚词往往没有实在意义,使用十分灵活。要想准确辨析或使用虚词,可从以下方面入手:

1.看词性

词性不同,虚词的语法功能就不同,只有把握了词性,才能予以准确使用。如:“固然”和“诚然”都可充当副词,但“固然”还可充当连词,表示承认某种事实,引起下文转折。请从两个成语中选出最恰当的一个,填写在下面句子中的横线处。

煤铁等是发展工业所 的原料。(必须/必需)

[分析]选“必需”。“必须”是副词,表示事理上和情理上必要。“必需”是动词,表示一定要有,不可缺少。根据语境,应选“必需”。

【针对训练】

1. 请给下面的句子选用恰当的词语。

走在大街上,天色微暗,行人稀少, 几片雪花飘落,更平添了几分寒意。(偶尔 偶然)

[答案] 偶尔

[解析] “偶然”和“偶尔”都含有“有时候、不经常”的意思。但“偶尔”常做副词,修饰动词;“偶然”常做形容词,修饰名词。句中用于修饰“飘落”,所以应选“偶尔”。

2.看搭配关联词语在使用中有着固定的搭配关系,一般不能换用。在辨析虚词时,要结合句中出现的词语,看清是不是成套出现,是否构成了固定搭配关系。一些虚词如有多种搭配关系,就要结合语境来选择。常用成套关联词语如下:

关系 关联词

并列 一方面……,另一方面…… 有时……,有时…… 既(又)……,又……

递进 不是……,就是…… 是……,还是…… 与其……,不如…… 不但……,而且…… 尚且……,何况……

转折 虽然……,但是……

条件 只要……,就…… 只有……,才…… 除非……,才…… 无论……,都……

假设 如果……,那么…… 即使……,也……

因果 因为……,所以…… 既然……,就……

其中“不但”和“而且”“反而”都能搭配,如果前后分句意思相反,“不但”则只能与“反而”搭配。

请从两个成语中选出最恰当的一个,填写在下面句子中的横线处。

如果没有优良的花卉品种、先进的栽培技术、专业规模和品牌, 有再好的气候和再廉价的劳动力,也无法带来效益的快速提升。(即使/虽然)

[分析]选“即使”。“即使”表示假设的让步,其所表示的条件,可以是尚未实现的事情,也可以是与既成事实相反的事情,与下句的“也”属于固定搭配。“虽然”往往与“可是”“但是”连用。

在下面各句横线处依次填入的词语,最恰当的一组是 ( )①方永刚既是“知者”,________是一个“行者”。②老百姓说得好,________常年无灾情,不可一日不防备。③当浮力大于物体所受的重力时,物体上浮,________物体下沉。

④谈到决赛对手时,教练说:“这________会是一场漂亮的比赛,在决赛中和他们一较高下是一次难得的机会。”

A.更 宁可 反之 必定 B.也 宁可 否则 必然

C.更 宁愿 反之 必定 D.也 宁愿 否则 必然

A

“更”表示递进,“也”表示并列。“宁可”用在动词或形容词前,表示经过比较之后作出选择(常跟“也不”相呼应);“宁愿”是“宁肯”的意思。“否则”即如果不这样;“反之”是“与此相反,反过来说或反过来做”的意思。“必定”表示判断或推论的确凿或必然,表示意志的坚决;“必然”事理上指确定不移,哲学上指不以人们意志为转移的客观发展规律。

3.看语气主要是指表示语气的副词和助词。有些虚词必须用在表疑问的句子中,用在陈述句中就不合语法。有些虚词用来表达委婉语气,有些虚词用来表达强调语气。所有这些都要结合具体的语境,多加体会揣摩。如:“何况”与“况且”,前者可用于反问,后者不能。请从两个成语中选出最恰当的一个,填写在下面句子中的横线处。

天空飘起零星的细雨,他撑着一把伞从家里出来。去图书馆, 去电影院?他一时拿不定主意。(或者/还是)

[分析]选“还是”。“或者”表示选择关系,只能用于陈述语气,此处应用“还是”。

【针对训练】

3. 请给下列句子选用恰当的词语。

(1)他是刚进车间的新工人,做起活来 慢一些。(未免 不免)

[答案] 不免

[解析] “未免”表示前面所说的情况不合适,或对前面所说的情况不以为然,含有委婉批评的意味;“不免”表示由于前面所说的原因而不能避免某种消极的结果。“他是刚进车间的新工人”正是“做起活来慢一些”的原因,此处是对“他”的客观评价,没有批评的语气。因此,结合语气判断,应选“不免”。

4.看关系

虚词有用来表明或强化词语之间、短语之间和句子之间关系的作用,所以可以通过辨析词语或句子之间的关系辨析虚词使用是否恰当。

请从两个成语中选出最恰当的一个,填写在下面句子中的横线处。

甜美的笑容是你的语言,温柔的举止是你的名片, 淹没在多少人中,你 会让人一眼认出你,认出你优雅的身姿,认出你脱俗的美丽。(不管……也/尽管……还)

[分析]选“不管……也”。“不管……也”是非条件复句,意指排除一切条件实现某种结果或达到某种目的;“尽管……还”表示转折,意思是前一分句陈述的事实作为条件所形成的结果,与后一分句所形成的结果是相反关系。

【针对训练】

4.请给下列句子选用恰当的词语。

(1) 路途遥远,他还是坚持要去。(不管 尽管)

(1)[答案] 尽管

[解析] “路途遥远”是事实,根据句意,应选“尽管”。

(2)[答案] 不管

[解析] “路途有多远”是假设,根据句意,应选“不管”。

(2) 路途有多远,我都要去。(尽管 不管)

5.看位置

虚词的位置必须根据句子的语法需要和虚词自身的表意特点来确定。关联词语有固定的位置,有的只能用于前一分句,比如“由于”;有的只能用于后一分句,比如“却”“然而”“至于”“以致”。在句中的位置不对,就是误用。复句中出现成对关联词,如果前后分句主语相同,虚词用在主语后;前后分句主语不同,虚词用在主语前。

请从两个成语中选出最恰当的一个,填写在下面句子中的横线处。

我报考师范类院校,是既定方针, 把哪所学校放在第一志愿,还没做最后决定。(由于/至于)

[分析]选“至于”。“至于”表另提一事,用在后一分句开头,而“由于”只能用于前一分句。

[对点训练]

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

中国画很重视空白。如马远就因常常只画一个角落而得名“马一角”,他的画常常大量留白,却并不让人感到空。空白处 有意味。中国书家也讲究布白,要求“计白当黑”。中国戏曲舞台上也利用虚空,如“刁窗”,不用真窗, 用手势配合音乐的节奏来表演,既真实又优美。这些都说明,以虚带实,以实带虚,虚中有实,实中有虚,虚实结合,这是中国美学思想中的核心问题。这可以分成两派来讲。一派是孔孟,一派是老庄。老庄认为虚比真实更真实,是一切真实的原因, 没有虚空存在,万物就不能生长,就没有生命的活跃。儒家思想则从实际出发,如孟子说:“充实而有光辉之谓大,大而化之之谓圣,圣而不可知之之谓神。”圣而不可知之,就是虚:只能体会,只能欣赏,不能解说,不能模仿,谓之神。 ,孟子与老庄并不矛盾。他们都认为宇宙是虚和实的结合,也就是《易经》上的阴阳结合。

A.更 却 如果 相反 B.更 而 倘若 所以 C.也 只 倘若 所以 D.也 而 如果 相反

解析:根据首句意思可知,第一空应该是递进关系,故应填“更”;第二空表现表演的特点,用表轻微转折的“而”更恰当;第三空表示假设关系,“如果”和“倘若”都可以;第四空用表示推断性因果关系的“所以”。

B

2.依次填入下面横线处的关联词语,衔接最恰当的一项是( )

当前全国安全工作形势严峻,出现了种种问题,这 有多方面的原因, 根本原因在于原有体制的弊端没有消除,有些政府官员安全责任意识不强。 ,要尽快扭转这种局面, 通过进一步深化安全改革, 能实现。

A.既然 那么 所以 只有 才 B.固然 但是 因此 只有 才C.即使 然而 所以 只要 就 D.如果 那么 因此 只要 就

解析:固然:表示承认某个事实,引起下文转折,与“但是”搭配。“所以”后一般不用标点与分句隔开。只有:表示必要的条件,现代汉语中多与“才”或“方”呼应。只要:表示充分条件。从句子看,“通过进一步深化安全改革”是“能实现”的必要条件而不是充分条件。

B

请在下列关联词语中,选取最恰当的3个,分别填入句子的横线处。 因为 然而 即使 既然 尤其 甚至达尼埃尔·谢赫特曼的经历告诉我们,容忍异类其实也是社会进步的阶梯,__①__参差多态乃幸福的本源。从这个意义上看,一个社会__②__容忍一些所谓“荒谬”言论和行为,__③__是在学术领域,天也塌不下来。

解析:解题时,考生可以通过分析句子之间的关系来确定恰当的关联词语。从“也是”可以判断①处前后是因果关系,并且是结果在前,原因在后,从而可以判断①处应填写“因为”。由“天也塌不下来”可以看出,②处应填表示假设的“即使”。③处前后是递进关系,从而可判断出③处应填写“尤其”。

答案:①因为 ②即使 ③尤其

正确使用成语

1.注意成语意义的侧重点

近义成语尽管在意义上有相似之处,但意思没有绝对相同的,因此,抓住近义成语之间的细微区别,也就轻松地选出答案了。比如:“深思熟虑”和“深谋远虑”,前者侧重考虑得多、详细;后者侧重考虑得深远、长久。

2.注意成语的语体色彩

成语的语体色彩主要为两种:书面语和口语。可以根据文段中语体的要求做出选择。比如:“进退维谷”和“进退两难”,前者是书面语;后者为口语。

3.注意成语意义的轻重程度

词义有轻重,可根据轻重,选出适用的成语。比如:“妄自菲薄”和“自暴自弃”,前者在看轻自己上程度较轻;后者则严重到放弃自己了,程度较重。

辨析近义成语

4.注意成语的感彩

成语的感彩可以分为褒义、中性、贬义三类。看清语段需要的是哪一种感彩。比如:“夸夸其谈”和“侃侃而谈”,前者为贬义,后者为褒义。

5.注意成语的所指对象

大多成语的指向很明确,有的对象为人,有的对象为物,有的对象既可以是人也可以为物。比如:“宵衣旰食”和“勤勤恳恳”,前者指君王勤于政务,后者适用范围较广。再如:“鱼龙混杂”和“鱼目混珠”,前者指好人和坏人混在一起;后者指事物以假乱真。

6.注意成语的固定搭配

有的成语只作状语,有的成语只作谓语,有的成语只作修饰语,有的成语不带宾语。比如:“轻而易举”和“驾轻就熟”,前者作状语,多放在谓语之前,如“他轻而易举地完成了挑战”;后者作谓语,如“他做什么工作都能驾轻就熟”。

在做近义成语辨析题时,以上方法并不是独立使用的,也可多方面综合使用,另外,语境是更重要的限制和决定因素。

一、检索原文内容,圈画关键信息

阅读下面的文字,完成18~20题。

欢快的锣鼓敲起来,欢腾的雄狮舞起来。“闹元宵、学‘四史’”文明实践示范活动昨日在市文化艺术中心隆重举行,活动分为“四史”猜谜颂红色文化、非遗展示传民俗文化、戏曲联唱扬传统文化三个篇章。民俗与党史彼此交融,传统与现代 。

元宵线上活动直播间里 ,一场关于党史知识和传统民俗知识的直播宣讲“圈粉”无数,辖区党员、青年志愿者以及现场观众 地进入直播间,感受节日的欢快气氛。宣讲员平易的话语、幽默的口吻以及宣讲内容十分接地气,导致收看直播的群众既听得进又记得牢。

传统文化展现传统节日,传统节日传承传统文化。剪纸灯谜,描绘城乡风物;秧歌花鼓,传播时代精神。火树银花踏歌行,古风新韵颂文明。一席 的文明盛宴,让市民近距离感受到传统文化的深厚魅力和传统节日的浓厚氛围。

18.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.交相辉映 喧闹无比 络绎不绝 原汁原味

B.相互映衬 热闹非凡 连绵不断 原汁原味

C.相互映衬 喧闹无比 连绵不断 汁醇味正

D.交相辉映 热闹非凡 络绎不绝 汁醇味正

解题示范

民俗与党史彼此交融,传统与现代 。

二、明确相关语境,辨析词语差异

元宵线上活动直播间里 ,一场关于党史知识和传统民俗知识的直播宣讲“圈粉”无数

(各种光亮、色彩等)互相映照,多用于形容美好的景象

映衬是利用客观事物之间相似或相反的关系,以次要形象映照衬托主要形象的写作技法

交相辉映

相互映衬

喧闹无比

热闹非凡

指声音特别嘈杂,周围环境不安静,导致的结果就是人的心里很烦闷,含贬义

形容热闹的场面或景象

辖区党员、青年志愿者以及现场观众 地进入直播间,感受节日的欢快气氛。

一席 的文明盛宴,让市民近距离感受到传统文化的深厚魅力和传统节日的浓厚氛围。

比喻事物本来的、没有受到外来影响的风格、特性等

形容菜肴美味

原汁原味

汁醇味正

形容(山脉、河流、雨雪等)接连不断

形容人、马、车、船等连续不断

连绵不断

络绎不绝

元宵线上活动直播间里 ,一场关于党史知识和传统民俗知识的直播宣讲“圈粉”无数

语境“民俗与党史彼此交融”,可知两者是不分主次的,所以“传统和现代”也是不分主次

语境是元宵线上活动直播间里圈粉无数的火爆场面

三、排除法选出答案,带入语境复验

民俗与党史彼此交融,传统与现代 。

交相辉映

相互映衬

×

√

排除B、C

看关系

看语气

喧闹无比

热闹非凡

×

√

排除A、C

语境是指辖区党员、青年志愿者以及现场观众不断地进入直播间

根据后文形容的是“文明盛宴”(使用了比喻),照应喻体

络绎不绝

连绵不断

×

√

原汁原味

汁醇味正

×

√

看对象

看对象

辖区党员、青年志愿者以及现场观众 地进入直播间,感受节日的欢快气氛。

一席 的文明盛宴,让市民近距离感受到传统文化的深厚魅力和传统节日的浓厚氛围。

【答案】D

【(1)交相辉映:(各种光亮、色彩等)互相映照,多用于形容美好的景象。

互相映衬:映衬是利用客观事物之间相似或相反的关系,以次要形象映照衬托主要形象的写作技法。根据语境“民俗与党史彼此交融”,可知两者是不分主次的,所以“传统和现代”也是不分主次,所以选“交相辉映”合适。

(2)喧闹无比:指声音特别嘈杂,周围环境不安静,导致的结果就是人的心里很烦闷,含贬义。

热闹非凡:形容热闹的场面或景象。本句语境是元宵线上活动直播间里圈粉无数的火爆场面,选“热闹非凡”合适。

(3)络绎不绝:形容人、马、车、船等连续不断。

连绵不断:形容(山脉、河流、雨雪等)接连不断。语境是指青年志愿者以及现场观众不断地进入直播间,选“络绎不绝”合适。

(4)原汁原味:比喻事物本来的、没有受到外来影响的风格、特性等。

汁醇味正:形容菜肴美味。根据后文形容的是“文明盛宴”(使用了比喻),照应喻体,选“汁醇味正”合适。

一、检索原文内容,圈画关键信息

阅读下面的文字,完成下面的题目。

1899年发现的殷墟甲骨文,是近代中国史料“四大发现”之一。殷墟甲骨文内容丰富,甲骨刻辞大多是占卜的记录,但占卜的范围很广,涉及祭祀、征伐、农业、田猎、气象、疾病等等,能够在一定程度上反映商代的社会生活。从目前的发掘情况看,甲骨文不止出现在殷墟,在北京、山西、陕西、山东、湖北, 宁夏都发现了刻有卜辞的甲骨。殷墟甲骨文年代最早,数量最多。但它不是当时唯一的文字。《尚书·多士》记载“惟殷先人,有册有典”,甲骨文有“典”“册” “聿(笔)”这样的文字,说明殷人祖先常规的书写材料是简册,书写工具是毛笔。只是用竹木做成的简册 腐烂,似乎无法在北方的地下长期保存,所以至今 没有发现商代的竹简。从出土材料看,甲骨文是商代晚期商王武丁以后才出现的,而商代早期、中期的青铜器上已有少量铭文。( ),甲骨文字体简化较多。对于文字本身来说,汉代学者总结的“六书”的方法在甲骨文基本都已出现,已经说明它是成熟的文字。文字本质上是记录语言的, 受书写材质和体裁所限,甲骨文不能全面记录当时的语言现象,但是已经能够反映汉语的基本语法、词汇系统。

17.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.以及 容易 尚且 然而

B.乃至 容易 仍然 虽然

C.以及 易于 仍然 然而

D.乃至 易于 尚且 虽然

(一)看词性:词性不同,语法功能就不同。

固然(副词、连词)—诚然(副词)

必须(副词) —必需(动词)

特别(副词) —甚至(连词)

(二)看语气:主要指表示语气的副词和助词。

难道:加强反问语气。

莫非:多用于揣测语气;用来加强反问语气时不如前者强烈。

(三)看关系:用来表明或强化词语之间、短语之间和句子之间的关系。

进而:表递进关系。从而:表承接或因果关系。

只要:强调充分条件。只有:强调必要条件。

(四)看位置:关联词语有固定的位置。

①只能用于前一分句,如“由于”;

②只能用于后一分句,如“却”“而”“至于”“以致”。

二、明确相关语境,辨析词语差异

从目前的发掘情况看,甲骨文不止出现在殷墟,在北京、山西、陕西、山东、湖北, ____宁夏都发现了刻有卜辞的甲骨。

文字本质上是记录语言的,____受书写材质和体裁所限,甲骨文不能全面记录当时的语言现象,但是已经能够反映汉语的基本语法、词汇系统。

看关系

以及

并列关系,还、和、同,前面是主要的

递进关系,甚至,强调后面的内容

乃至

转折结构:……,然而……

转折结构:虽然……,但是……

然而

虽然

看搭配

①从目前的发掘情况看,甲骨文不止出现在殷墟,在北京、山西、陕西、山东、湖北,____宁夏都发现了刻有卜辞的甲骨。

④文字本质上是记录语言的,____受书写材质和体裁所限,甲骨文不能全面记录当时的语言现象,但是已经能够反映汉语的基本语法、词汇系统。

以及

乃至

排除A、C

×

√

排除A、D

×

√

然而

虽然

三、排除法选出答案,带入语境复验

【答案】B

以及:连接并列的词或词组(“以及”前面往往是主要的)。乃至:甚至,强调突出的事例(有更进一层的意思)。殷墟位于河南相较于“北京、山西、陕西、山东、湖北”,宁夏距离河南更远,所以选择“乃至”在语意上更合适。容易:①做起来不费事的。②发生某种变化的可能性大。易于:容易。根据语境,用“容易”更合适。尚且:提出程度更甚的事例作为衬托,下文常用“何况”等呼应,表示进一层的意思。仍然:表示情况持续不变或恢复原状。由“至今”一词可知,“没有发现商代的竹简”这一情况持续的时间较长,故应选用“仍然”。虽然:用在上半句,下半句往往有“可是、但是”等跟它呼应,表示承认甲事为事实,但乙事并不因为甲事而不成立。然而:用在后半句话的开头,表示转折。由后文的“但是”以及句意可知,应选用“虽然”。

真题

阅读下面的文字,完成18~20题。

吃喝当然是人生一大乐事,如果生活在太空,我们还能愉快地享用大餐吗?

最早的太空餐是让人 的“牙膏”:宇航员从管子里面挤出半流体的食物,不需要咀嚼便直接咽下去,没有咀嚼的快感,没有多样的选择,首代宇航员的饮食条件相当艰苦。然而,吃货的生产力 ,很快,( )。如今,宇航员们已能在太空中自如地使用各种餐具,与地面用餐相当接近。与此同时,太空食品的种类也丰富起来。正因为目前国际空间站中有上百种餐品,使得宇航员可以自由选择自己的用餐计划,然而这一用餐计划是每八天循环一次的。而且宇航员们还在不停地开发新的太空料理:小饼干、寿司、花生酱、冰棍,甚至是“昨天的咖啡”——采访中一位航天飞机的指挥官曾自豪地展示过一批再生水,而原料是什么,自然 。

然而,制定太空菜谱仍然受到很大的限制。大部分蔬果在宇宙中最多只能保持两天鲜度,空间站中新鲜食品 ,绝大多数食品只能脱水或加工成罐头运上太空。目前科学家们正想方设法解决这一难题。

18.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.望而却步 不胜枚举 不言而喻 寥寥无几

B.踌躇不前 不可低估 心照不宣 寥寥无几

C.望而却步 不可低估 不言而喻 极其稀缺

D.踌躇不前 不胜枚举 心照不宣 极其稀缺

【答案】C(1)望而却步:看到了危险或力不能及的事而往后退缩。

踌躇不前:犹豫不决,不敢前进。语境强调太空餐难吃,应选“望而却步”。

(2)不胜枚举:无法一个一个全举出来,形容同一类的人或事物很多。

不可低估:不能小看。语境强调“吃货的生产力”不可小看,应选“不可低估”。

(3)不言而喻:不用说就可以明白,形容道理很浅显。心照不宣:彼此心里明白,不必明说。前面有“自然”,强调不说就明白,应选“不言而喻”。

(4)寥寥无几:形容非常稀少,没有几个。极其稀缺:极其稀少,短缺。此处强调空间站中新鲜食品极少,应填“极其稀缺”。

【2021天津卷】阅读下面一段文字,完成1~3题。

古往今来,最使人们感到( )莫测的客观存在就是时间了。尽管在物理学家和哲学家那里,空间也是一个缠夹不清的概念,但对于普通人来说,空间毕竟是容易感觉和理解的。时间则不同了,它究竟是什么东西呀?看不见,摸不着,却又无处不在。它( ),却又千金难买。伏尔泰在哲理小说《查第格》中编了一个谜语:“世界上哪样东西是最长的又是最短的,最快的又是最慢的,最能分割的又是最广大的,最不受重视的又是最受惋惜的;没有它,什么事都做不成,它使一切渺小的东西归于消灭,使一切伟大的东西生命不绝?”谜底就是“时间”。在时间的各项性质中, 。孔子在河边叹息说:“逝者如斯夫,不舍昼夜!”后代的诗人也( )地用滔滔东流的河水来比喻时间。唐代的韩琮甚至认为只要听听流水的声音就能感受到时间的消逝:“行人莫听宫前水,流尽年光是此声!”

(选自《莫砺锋诗话》,有删节)

1.依次填入文中括号内的词语,最恰当的一组是( )

A.神奇 一文不名 异曲同工 B.神妙 不值一钱 异曲同工

C.神奇 不值一钱 不约而同 D.神妙 一文不名 不约而同

【答案】C ①神奇:非常奇妙的。神妙:非常高明、巧妙。这里指的是“时间”,又与“莫测”搭配,应选“神奇”。②一文不名:形容人非常穷,一文钱也没有。不值一钱:没有一文钱的价值,形容毫无价值。句中有“却”,说明前后形成转折,再联系后面“千金难买”可知应选“不值一钱”。③异曲同工:曲调虽然不同,却都同样美妙;后比喻不同的说法或做法都收到同样好的效果。不约而同:事先没有约定,彼此的言论或行动却相同。前文说到孔子用流水比喻时间,后面说到后代的诗人也用滔滔东流的河水来比喻时间,可见大家的想法相同,应选“不约而同”。

阅读下面的文字,完成2~3题。

【甲】中国传统工艺设计注重“材美”“工巧”“器雅”,古人对于器物的形状、质地、色彩的追求可谓孜孜不倦。一件器物,可以拙朴到浑然天成、不露声色,也可以繁复、精美到无以复加。【乙】“过去的生活,一切都很慢”,因此无论是天潢贵胄,还是黎民百姓,家里或许都会有几件称心如意的工艺品,点缀他们的“慢生活”。

在经济高速发展的今天,那些与生活息息相关、具有温度的传统工艺家具与器物,除了留存在一些宫殿、宅第、民居中,还在热衷传统工艺设计的美术家手中不断传承。【丙】家具、器物、雅玩里不仅仅蕴藏着中国传统工艺源远流长且不断革新的丰富技法;更折射出中国人对幸福生活的虔诚态度。

2.文段中的加点词语,运用不正确的一项是( )

A.孜孜不倦 B.不露声色 C.或许 D.留存

....

. .

....

..

..

【答案】B A.孜孜不倦:指工作或学习勤奋不知疲倦。

这里指古人对于器物的形状、质地、色彩的追求不知疲倦,运用正确。

B.不露声色:不让心里的打算从语音和脸色上流露出来。

这里的陈述对象是器物,而不是指人,所以不露声色运用错误。

C.或许:也许,不一定。

这里是指无论是天潢贵胄还是黎民百姓家里也许都会有几件称心如意的工艺品,运用正确。

D.留存:存留、保存。

这里指那些传统工艺家具与器物除了保存在一些宫殿、宅第、民居中,还在热衷传统工艺设计的美术家手中不断传承,运用正确。

阅读下面的文字,完成18~20题。

对联常书写张贴或者刻画悬挂到楹柱上,故也称“楹联”。楹联 ,根据不同场合、不同时间,可分为春联、喜联、庙联、车联等。它是以汉语独特的语言艺术为基础的一种文化样式,其所具有的独特魅力,不仅在于以整齐雅致的形态出现,具有形式上的美感,还在于在对仗节奏中体现声律美, 音乐感。

春联作为年俗的楹联,两千年来盛传不衰,已成为我们民族传统文化中的一朵艺术奇葩。现在我们经常看到的、 下来的一副经典春联“( )”,其意蕴便来自年俗传统的祝福仪式。它不仅代表了喜庆,还寄托了人们对新年的愿望。

楹联是中国文化的独特标志,就像一面旗帜飘扬在中国文化的天空,灿烂出彩。楹联在我们生活中处处可见,它 ,内蕴丰富宏大,内涵幽远深邃。它担负着深厚的传统文化,我们应在楹联形式的基础上,根据新时代的特点,创造出具有时代特色的楹联文化。

练习

18.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.名目繁多 突现 流传 无所不至 B.五花八门 突显 留传 无所不至

C.五花八门 突现 留传 无所不包 D.名目繁多 突显 流传 无所不包

【答案】D 第一处,“名目繁多”,事物的花样或名称非常多。“五花八门”,形容花样繁多或变幻多端。根据后面“春联、喜联、庙联、车联”可知,此处是说楹联的名称很多,应使用“名目繁多”。第二处,“突显”,突出地显露。“突现”,突然显现,突出地显现。此处是说显露出音乐感,应使用“突显”。第三处,“流传”,事迹或作品等从历史上传下来并传播开去。“留传”,遗留下来传给后代。前者可以是纵向,也可以是横向,而后者只能是纵向;前者依靠传的对象自身的生命力和辐射力,产生跨时空的影响,后者带有主观色彩,有时甚至是当事人刻意要把某些东西保存下来并传递下去。语境是说春联的传承,是依靠其自身的生命力,应使用“流传”。第四处,“无所不至”,没有达不到的地方,指凡能做的都做到了(用于坏事)。“无所不包”,没有什么不被包括进去的,形容包含的内容极为丰富。此处是说楹联包含的内容丰富,应使用“无所不包”。

阅读下面的文字,完成18~20题。

这是一片古老的土地,自春秋战国时期,原始先民就在这里居息和繁衍,在这片土地上开创了自己独特的文化。这是一片神秘的土地,数不尽的( )和厚重的历史文化,无不闪耀着( )的光彩。这是一片豪迈的土地。中国工农红军长征途经这里,穿林海、爬雪山、过草地、飞夺铁索桥……这里的山山水水,留下了英雄们不朽的传奇。红军的脉搏,跳动在康巴大地,激励着康巴儿女踏上脱贫攻坚新的长征路。康巴儿女不愿再守着丰富的旅游资源受穷,而是把“美丽战胜贫困”的口号在全州上叫得山响!康巴大地从一滴水到一条河,从一株草到一棵树,从一块石头到一座山,处处是风景。康巴的领导者深知,只有用双脚丈量,才能探明它们的价值,才能揭开它们神秘的面纱,让这些养在深闺的靓丽景点展示在世人面前。当他们走遍康巴的山山水水,一个全国领先的“全域旅游”构想( ),一场史无前例、( )的精准扶贫伟业拉开帷幕。

18.依次填入文中括号里的词语,全都恰当的一项是( )

A.上苍馈赠 姹紫嫣红 喷薄而出 波涛汹涌

B.自然景观 绚丽夺目 了然于胸 波涛汹涌

C.自然景观 姹紫嫣红 了然于胸 波澜壮阔

D.上苍馈赠 绚丽夺目 喷薄而出 波澜壮阔

【答案】D 上苍馈赠:上天的赐予。自然景观:天然景观和人为景观的自然方面的总称。第一处应选择“上苍馈赠”,与“这是一片神秘的土地”相对应。姹紫嫣红:形容各种颜色的花卉艳丽、好看。绚丽夺目:灿烂美丽,耀眼,因超群出众而使其他所有的都黯然失色;形容鲜艳耀眼,也用来形容某些艺术作品和艺术形象的极高成就。第二处,由于“姹紫嫣红”指各种各样的花,与“光彩”不搭配,不合语境,所以选择“绚丽夺目”。了然于胸:指心里明白,一般与人搭配。喷薄而出:形容水涌起或太阳初升时涌上地平线的样子。第三处,“构想”不能与“了然于胸”搭配,且用“喷薄而出”来比喻领导者们的构想像太阳涌出地平线一样,化无形为有形,形象恰切。波澜壮阔:形容声势雄壮浩大(多用于诗文、群众运动等)。波涛汹涌:形容波浪又大又急。第四处,从“伟业”的角度看,只能选“波澜壮阔”,比喻声势雄壮浩大;“波涛汹涌”用于描写波涛,没有比喻义。

阅读下面的文字,完成18~20题。

春天的树,也是易动人诗兴的。可以造海船的大材,仅能做火柴梗的小料;性格坚强昂首挺立的,感情脆弱侧卧于地的;开鲜花结硕果的,绽小花含微籽的,无花无果仅献藤蔓的……,只要有益于世界,都可以生活得 。这引起我们多少 的想象,给人以何等豪迈的情感!若是在冬天,即使松杉那样坚韧的大树,也难得有一件完好的绿衫哪!

春天的鸟儿,也是会吟诗的。你听“红杏枝头春意闹”,它们不必为大雪封地无处觅食而 ,也不会因寒流的逼迫而“绕树三匝,无枝可依”。它们可以在林中放声欢唱,可以自由翱翔于天空,令我们体会到生活的真正含义,从而引起我们多少谐趣的想象。

春天的人,更是诗的形象。他们的两臂可以灵活地挥舞,双脚可以利索地行进,无须穿戴厚重的衣帽招架风雪的袭击;他们健康的肌肤柔润舒适,不再受冷风的 。这引起我们多少理性的想象,给予我们何等有益的人生哲理!

18.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.有滋有味 壮美 忧心忡忡 欺凌 B.津津乐道 柔美 忧心忡忡 凌辱

C.津津乐道 壮美 局促不安 凌辱 D.有滋有味 柔美 局促不安 欺凌

【答案】A “有滋有味”指十分有味道,生动。“津津乐道”指很有兴趣地说个不停。“壮美”,指雄壮美丽。“柔美”,柔和且美好。“壮美”与后文“何等豪迈的情感”保持一致。“忧心忡忡”形容心事很重,十分忧愁。“局促不安”是拘谨不自然,形容举止拘束,心中不安。句中鸟儿为大雪封地无处觅食忧愁,而不是拘谨。“欺凌”的意思是欺负,“凌辱”是指触犯个人尊严或自尊的事物,也指屈辱或伤害一个人的自尊的事。肌肤只是受冷风侵袭,而不是尊严等精神层面的伤害,所以选择“欺凌”。

正确使用词语

正确使用词语包括:

①正确使用实词;

②正确使用虚词;

③正确使用成语。

正确使用实词

着眼点 方法示例 应用体验(选词填空)

看 词 义 轻 重

着眼点 方法示例 应用体验(选词填空)

看 适 用 范 围

着眼点 方法示例 应用体验(选词填空)

看 表 达 侧 重

4.临别在即,没有什么 礼物可以相赠的,这支笔我敝帚自珍多年,现 于你,希望你不要嫌弃。(馈赠、惠赠)

看

适

用

对

象

应用体验(选词填空)

方法示例

着眼点

5.韩国外交部官员12月29日表示,韩国 了一艘悬挂香港旗帜的船只,称这艘船涉嫌违反联合国安理会对朝制裁规定,公开向一艘朝鲜船只输送石油。(扣押、扣压)

在语言实践中,词语之间的搭配有一定的限度,不能任意组合。词语的搭配,一要合乎事理,二要合乎习惯。

如“颁布”同“法令、法规、条例、纲领”等词语搭配,其对象是群体;而“颁发”同“勋章、奖状、证书”等词语搭配,其对象是个体。

看

成

分

搭

配

应用体验(选词填空)

方法示例

着眼点

6.如果没有丰富的生活积累与深厚的艺术功底,没有较高的语言文字修养,是很难写出高 的作品来的。(品味、品位)

根据词性可以判断某词在句子中充当的成分,确定词的语法功能,从而准确辨析词义。

如:启示、启事

辨析:“启示”是启发的意思,作动词时,可作谓语;作名词时,可作主语或宾语。“启事”是刊登或张贴出来的声明,属名词,作主语或宾语,如:征文启事、寻物启事。

看

词

性

语

法

应用体验(选词填空)

方法示例

着眼点

7.联赛开始一个多月以来,“鹰眼”判罚屡次引起争议,关于它的 声从来没断过。(置疑、质疑)

有些词语意义虽然接近,但其习惯用法不同。

如:捉摸、琢磨

辨析:“捉摸”习惯上用于否定句,“琢磨”习惯上用于肯定句。

看

习

惯

用

法

应用体验(选词填空)

方法示例

着眼点

从感彩论,词语可分为褒义(含肯定、赞许、喜悦的感情)、贬义(含否定、贬斥、憎恶的感情)和中性(既不明显褒奖,也不明显贬斥)三种。

如“牟取”与“谋取”,“牟取”含贬义,而“谋取”属中性词。

看

感

情

色

彩

应用体验(选词填空)

方法示例

着眼点

9.会晤中,两国领导人共同 了今后双边经济文化交流中的一系列问题,并就许多国际问题交换了意见。(商量、磋商)

语体指为适应不同交际需要而形成的语言体式,一般分为口语(通俗)和书面语(较庄重文雅)两大类,书面语又可分为公文语体、科技语体、文艺语体、政论语体等。

如“见面”和“会见”,

“办法”和“措施”,“害

怕”和“恐惧”,都有口语语体和书面语体之分。“盐”和“氯化钠”,则是一般用语和专业术语的区别。

看

语

体

风

格

应用体验(选词填空)

方法示例

着眼点

正确使用虚词

虚词是指汉语中不能单独成句,意义比较抽象,但有帮助造句作用的词,包括副词、介词、连词、助词、叹词、象声词六类。虚词的考查主要涉及关联词、介词和副词在动态语境中使用情况的辨析,偶尔也涉及助词的使用,题型或是选择填空,或判定已给句子中虚词使用的正误。

一、介词

介词:指用于名词或代词短语前,组成“介宾短语”,作动词、形容词的附加成分,表示时间、处所、方式、条件、对象等的词。

1.要求介宾搭配恰当。介词不单独运用,一般组成介宾短语,大多作状语。注意不要用错介词。

【误例】小男孩吃力地推着车,但无论如何也推不上那个山坡。我上前帮了他一把,趁机向他聊了起来。

解析:“向”和中心语“他聊了起来”不能搭配,应是“和他聊了起来”“同他聊了起来”;与“向”相搭配的,应是“向雷锋学习”“向老师请教”“向专家咨询”等。

2.要求介宾短语完整,不要残缺介词

【误例】《亮剑》《人间正道是沧桑》《潜伏》等电视剧塑造“落寞英雄”蒋介石的形象方面又有重大突破,经历了从单一脸谱到复杂多变,从丑化到如实还原的过程。

解析:“塑造”前加一个“在”字,组成“在……方面”的介词宾语结构。

3.该用甲介词的用成了乙介词

【误例】2010年1月12日16时53分(北京时间13日5时53分),海地发生里氏7.0级地震。第二天世界各地媒体关于这件震惊世界的事件都作了详细报道。

解析:“关于”表示关涉,如“关于织女星,民间有个美丽的传说”。而指出对象时,只用“对于”不用“关于”,如“对于文化遗产我们必须进行研究分析”。因此,“关于”应改为“对于”,并调整该句语序为“对于这件震惊世界的事件,第二天世界各地媒体都作了详细报道”。

4.要求语言简洁顺畅,不滥用介词,避免全句无主语。

【误例】为什么对于这种浪费人才的现象,至今没有引起有关部门的重视呢?

解析:本句由于滥用介词造成了主语残缺,所以“对于”一词应去掉,让“这种浪费人才的现象”作主语。

【特别提示】(1)介词在句中不能单独作句子成分,必须同名词性词语(或代词)组合成介词短语作状语,修饰后面的动词性成分。介词在语义和结构上对后面的宾语起介引作用。

例如:跟老师谈谈;沿着河边走。

介词“对、对于、关于”等组成的介词短语加上“的”后,可以作定语修饰名词。例如:对当前国际形势的认识;关于美学的研究。

(2)现代汉语中的介词大多数是由动词虚化而来的,例如“把”“被”“以”“从”“连”“由”“关于”“至于”等,现在仍有一些介词兼属动词,例如“在”“给”“比”“用”“向”“朝”“为了”等。由于虚化程度不同,除了一部分专门介词外,大部分介词保留着动词的功能,兼属介词和动词两种词类。

二、连词

连词指连接词、短语或句子的词。我们要注意以下几点:

1.正确表达词语概念之间、上下句子之间的关系。

【误例】造纸厂的废水直接排放到淮河,使淮河水变得又黑又臭,许多水生动物、植物大量减少和绝迹。

解析:“和”字改为“甚至”一词。因为“减少”与“绝迹”是递进关系,不是并列关系。

2.抓住关联词语成对成套的特点,不要违背它们的搭配习惯。关联词的使用往往是配套的,因此,有必要记住复句中一些常见的搭配关系。

【误例】为学生减负,不只是学校单方面的事情,而是整个社会的事情。因此,必须动员社会各方面的力量参与。

解析:“而是”改为“而且是”,和前面的“不只是”搭配。

3.注意语序,关联词语的摆放,不要错误。

【误例】我不仅认识他,王军也认识他。

解析:“不仅”放到“我”前面,因为两个分句的主语不同,关联词要放到主语前。

副词是指用来修饰动词或形容词,表示时间范围、程度、肯定、否定、语气等的词。在现代汉语中,一般把副词看成实词。但是高考试题中,常把副词和其他虚词放在一起考查。所以我们在平时复习中,把它归到虚词类里来分析。常见误区有:

1.不明词义,该用甲副词而用了乙副词。

【误例】新来的经理同老经理一样,更会体贴职工。

三、副词

解析:“更”表示程度进一步增加,两个经理既然“一样”,就不能用“更”,应改为“很”。

2.区别意义相近的副词和形容词。

【误例】元朝政府曾一度把一些秘密结社改变为公然的组织,使他们的活动符合统治阶级的利益。

解析:“公然”是副词,应改为形容词“公开”。

3.注意时态,正确选用表示已然、未然的副词。

【误例】他拿起望远镜看了一阵,想了一会儿,接着在地图上飞快地画了一些符号,然后用望远镜仔细地再看了一阵。

解析:“再”字改为“又”字,“了”表示已然语气。

四、助词

助词是附在别的词、短语或句子后面,起辅助作用,表示一些附加意义的词。需要注意的是:

1.正确使用结构助词“的”“所”“似的”。注意它们的固定结构和习惯位置。

【误例】这次我是受人所迫害,的的确确是冤枉的。

解析:“这次我是受人所迫害”改为“这次我是被人所害”。

2.正确使用动态助词“着”“了”“过”。

【误例】广东农村正在掀起了科学种田的新高潮。

解析:“正”和“了”矛盾,应酌情删去一个。

3.正确使用语气助词,恰当地表示陈述、疑问、祈使、感叹等语气。

【误例】这儿的空气是多么的新鲜,多么的清洁嘛!

解析:“嘛”改为“啊”。

辨析虚词“看5点”

虚词在语言中起着“经络”的作用,虽然数量比实词少得多,但使用频率却很高。虚词往往没有实在意义,使用十分灵活。要想准确辨析或使用虚词,可从以下方面入手:

1.看词性

词性不同,虚词的语法功能就不同,只有把握了词性,才能予以准确使用。如:“固然”和“诚然”都可充当副词,但“固然”还可充当连词,表示承认某种事实,引起下文转折。请从两个成语中选出最恰当的一个,填写在下面句子中的横线处。

煤铁等是发展工业所 的原料。(必须/必需)

[分析]选“必需”。“必须”是副词,表示事理上和情理上必要。“必需”是动词,表示一定要有,不可缺少。根据语境,应选“必需”。

【针对训练】

1. 请给下面的句子选用恰当的词语。

走在大街上,天色微暗,行人稀少, 几片雪花飘落,更平添了几分寒意。(偶尔 偶然)

[答案] 偶尔

[解析] “偶然”和“偶尔”都含有“有时候、不经常”的意思。但“偶尔”常做副词,修饰动词;“偶然”常做形容词,修饰名词。句中用于修饰“飘落”,所以应选“偶尔”。

2.看搭配关联词语在使用中有着固定的搭配关系,一般不能换用。在辨析虚词时,要结合句中出现的词语,看清是不是成套出现,是否构成了固定搭配关系。一些虚词如有多种搭配关系,就要结合语境来选择。常用成套关联词语如下:

关系 关联词

并列 一方面……,另一方面…… 有时……,有时…… 既(又)……,又……

递进 不是……,就是…… 是……,还是…… 与其……,不如…… 不但……,而且…… 尚且……,何况……

转折 虽然……,但是……

条件 只要……,就…… 只有……,才…… 除非……,才…… 无论……,都……

假设 如果……,那么…… 即使……,也……

因果 因为……,所以…… 既然……,就……

其中“不但”和“而且”“反而”都能搭配,如果前后分句意思相反,“不但”则只能与“反而”搭配。

请从两个成语中选出最恰当的一个,填写在下面句子中的横线处。

如果没有优良的花卉品种、先进的栽培技术、专业规模和品牌, 有再好的气候和再廉价的劳动力,也无法带来效益的快速提升。(即使/虽然)

[分析]选“即使”。“即使”表示假设的让步,其所表示的条件,可以是尚未实现的事情,也可以是与既成事实相反的事情,与下句的“也”属于固定搭配。“虽然”往往与“可是”“但是”连用。

在下面各句横线处依次填入的词语,最恰当的一组是 ( )①方永刚既是“知者”,________是一个“行者”。②老百姓说得好,________常年无灾情,不可一日不防备。③当浮力大于物体所受的重力时,物体上浮,________物体下沉。

④谈到决赛对手时,教练说:“这________会是一场漂亮的比赛,在决赛中和他们一较高下是一次难得的机会。”

A.更 宁可 反之 必定 B.也 宁可 否则 必然

C.更 宁愿 反之 必定 D.也 宁愿 否则 必然

A

“更”表示递进,“也”表示并列。“宁可”用在动词或形容词前,表示经过比较之后作出选择(常跟“也不”相呼应);“宁愿”是“宁肯”的意思。“否则”即如果不这样;“反之”是“与此相反,反过来说或反过来做”的意思。“必定”表示判断或推论的确凿或必然,表示意志的坚决;“必然”事理上指确定不移,哲学上指不以人们意志为转移的客观发展规律。

3.看语气主要是指表示语气的副词和助词。有些虚词必须用在表疑问的句子中,用在陈述句中就不合语法。有些虚词用来表达委婉语气,有些虚词用来表达强调语气。所有这些都要结合具体的语境,多加体会揣摩。如:“何况”与“况且”,前者可用于反问,后者不能。请从两个成语中选出最恰当的一个,填写在下面句子中的横线处。

天空飘起零星的细雨,他撑着一把伞从家里出来。去图书馆, 去电影院?他一时拿不定主意。(或者/还是)

[分析]选“还是”。“或者”表示选择关系,只能用于陈述语气,此处应用“还是”。

【针对训练】

3. 请给下列句子选用恰当的词语。

(1)他是刚进车间的新工人,做起活来 慢一些。(未免 不免)

[答案] 不免

[解析] “未免”表示前面所说的情况不合适,或对前面所说的情况不以为然,含有委婉批评的意味;“不免”表示由于前面所说的原因而不能避免某种消极的结果。“他是刚进车间的新工人”正是“做起活来慢一些”的原因,此处是对“他”的客观评价,没有批评的语气。因此,结合语气判断,应选“不免”。

4.看关系

虚词有用来表明或强化词语之间、短语之间和句子之间关系的作用,所以可以通过辨析词语或句子之间的关系辨析虚词使用是否恰当。

请从两个成语中选出最恰当的一个,填写在下面句子中的横线处。

甜美的笑容是你的语言,温柔的举止是你的名片, 淹没在多少人中,你 会让人一眼认出你,认出你优雅的身姿,认出你脱俗的美丽。(不管……也/尽管……还)

[分析]选“不管……也”。“不管……也”是非条件复句,意指排除一切条件实现某种结果或达到某种目的;“尽管……还”表示转折,意思是前一分句陈述的事实作为条件所形成的结果,与后一分句所形成的结果是相反关系。

【针对训练】

4.请给下列句子选用恰当的词语。

(1) 路途遥远,他还是坚持要去。(不管 尽管)

(1)[答案] 尽管

[解析] “路途遥远”是事实,根据句意,应选“尽管”。

(2)[答案] 不管

[解析] “路途有多远”是假设,根据句意,应选“不管”。

(2) 路途有多远,我都要去。(尽管 不管)

5.看位置

虚词的位置必须根据句子的语法需要和虚词自身的表意特点来确定。关联词语有固定的位置,有的只能用于前一分句,比如“由于”;有的只能用于后一分句,比如“却”“然而”“至于”“以致”。在句中的位置不对,就是误用。复句中出现成对关联词,如果前后分句主语相同,虚词用在主语后;前后分句主语不同,虚词用在主语前。

请从两个成语中选出最恰当的一个,填写在下面句子中的横线处。

我报考师范类院校,是既定方针, 把哪所学校放在第一志愿,还没做最后决定。(由于/至于)

[分析]选“至于”。“至于”表另提一事,用在后一分句开头,而“由于”只能用于前一分句。

[对点训练]

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

中国画很重视空白。如马远就因常常只画一个角落而得名“马一角”,他的画常常大量留白,却并不让人感到空。空白处 有意味。中国书家也讲究布白,要求“计白当黑”。中国戏曲舞台上也利用虚空,如“刁窗”,不用真窗, 用手势配合音乐的节奏来表演,既真实又优美。这些都说明,以虚带实,以实带虚,虚中有实,实中有虚,虚实结合,这是中国美学思想中的核心问题。这可以分成两派来讲。一派是孔孟,一派是老庄。老庄认为虚比真实更真实,是一切真实的原因, 没有虚空存在,万物就不能生长,就没有生命的活跃。儒家思想则从实际出发,如孟子说:“充实而有光辉之谓大,大而化之之谓圣,圣而不可知之之谓神。”圣而不可知之,就是虚:只能体会,只能欣赏,不能解说,不能模仿,谓之神。 ,孟子与老庄并不矛盾。他们都认为宇宙是虚和实的结合,也就是《易经》上的阴阳结合。

A.更 却 如果 相反 B.更 而 倘若 所以 C.也 只 倘若 所以 D.也 而 如果 相反

解析:根据首句意思可知,第一空应该是递进关系,故应填“更”;第二空表现表演的特点,用表轻微转折的“而”更恰当;第三空表示假设关系,“如果”和“倘若”都可以;第四空用表示推断性因果关系的“所以”。

B

2.依次填入下面横线处的关联词语,衔接最恰当的一项是( )

当前全国安全工作形势严峻,出现了种种问题,这 有多方面的原因, 根本原因在于原有体制的弊端没有消除,有些政府官员安全责任意识不强。 ,要尽快扭转这种局面, 通过进一步深化安全改革, 能实现。

A.既然 那么 所以 只有 才 B.固然 但是 因此 只有 才C.即使 然而 所以 只要 就 D.如果 那么 因此 只要 就

解析:固然:表示承认某个事实,引起下文转折,与“但是”搭配。“所以”后一般不用标点与分句隔开。只有:表示必要的条件,现代汉语中多与“才”或“方”呼应。只要:表示充分条件。从句子看,“通过进一步深化安全改革”是“能实现”的必要条件而不是充分条件。

B

请在下列关联词语中,选取最恰当的3个,分别填入句子的横线处。 因为 然而 即使 既然 尤其 甚至达尼埃尔·谢赫特曼的经历告诉我们,容忍异类其实也是社会进步的阶梯,__①__参差多态乃幸福的本源。从这个意义上看,一个社会__②__容忍一些所谓“荒谬”言论和行为,__③__是在学术领域,天也塌不下来。

解析:解题时,考生可以通过分析句子之间的关系来确定恰当的关联词语。从“也是”可以判断①处前后是因果关系,并且是结果在前,原因在后,从而可以判断①处应填写“因为”。由“天也塌不下来”可以看出,②处应填表示假设的“即使”。③处前后是递进关系,从而可判断出③处应填写“尤其”。

答案:①因为 ②即使 ③尤其

正确使用成语

1.注意成语意义的侧重点

近义成语尽管在意义上有相似之处,但意思没有绝对相同的,因此,抓住近义成语之间的细微区别,也就轻松地选出答案了。比如:“深思熟虑”和“深谋远虑”,前者侧重考虑得多、详细;后者侧重考虑得深远、长久。

2.注意成语的语体色彩

成语的语体色彩主要为两种:书面语和口语。可以根据文段中语体的要求做出选择。比如:“进退维谷”和“进退两难”,前者是书面语;后者为口语。

3.注意成语意义的轻重程度

词义有轻重,可根据轻重,选出适用的成语。比如:“妄自菲薄”和“自暴自弃”,前者在看轻自己上程度较轻;后者则严重到放弃自己了,程度较重。

辨析近义成语

4.注意成语的感彩

成语的感彩可以分为褒义、中性、贬义三类。看清语段需要的是哪一种感彩。比如:“夸夸其谈”和“侃侃而谈”,前者为贬义,后者为褒义。

5.注意成语的所指对象

大多成语的指向很明确,有的对象为人,有的对象为物,有的对象既可以是人也可以为物。比如:“宵衣旰食”和“勤勤恳恳”,前者指君王勤于政务,后者适用范围较广。再如:“鱼龙混杂”和“鱼目混珠”,前者指好人和坏人混在一起;后者指事物以假乱真。

6.注意成语的固定搭配

有的成语只作状语,有的成语只作谓语,有的成语只作修饰语,有的成语不带宾语。比如:“轻而易举”和“驾轻就熟”,前者作状语,多放在谓语之前,如“他轻而易举地完成了挑战”;后者作谓语,如“他做什么工作都能驾轻就熟”。

在做近义成语辨析题时,以上方法并不是独立使用的,也可多方面综合使用,另外,语境是更重要的限制和决定因素。

一、检索原文内容,圈画关键信息

阅读下面的文字,完成18~20题。

欢快的锣鼓敲起来,欢腾的雄狮舞起来。“闹元宵、学‘四史’”文明实践示范活动昨日在市文化艺术中心隆重举行,活动分为“四史”猜谜颂红色文化、非遗展示传民俗文化、戏曲联唱扬传统文化三个篇章。民俗与党史彼此交融,传统与现代 。

元宵线上活动直播间里 ,一场关于党史知识和传统民俗知识的直播宣讲“圈粉”无数,辖区党员、青年志愿者以及现场观众 地进入直播间,感受节日的欢快气氛。宣讲员平易的话语、幽默的口吻以及宣讲内容十分接地气,导致收看直播的群众既听得进又记得牢。

传统文化展现传统节日,传统节日传承传统文化。剪纸灯谜,描绘城乡风物;秧歌花鼓,传播时代精神。火树银花踏歌行,古风新韵颂文明。一席 的文明盛宴,让市民近距离感受到传统文化的深厚魅力和传统节日的浓厚氛围。

18.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.交相辉映 喧闹无比 络绎不绝 原汁原味

B.相互映衬 热闹非凡 连绵不断 原汁原味

C.相互映衬 喧闹无比 连绵不断 汁醇味正

D.交相辉映 热闹非凡 络绎不绝 汁醇味正

解题示范

民俗与党史彼此交融,传统与现代 。

二、明确相关语境,辨析词语差异

元宵线上活动直播间里 ,一场关于党史知识和传统民俗知识的直播宣讲“圈粉”无数

(各种光亮、色彩等)互相映照,多用于形容美好的景象

映衬是利用客观事物之间相似或相反的关系,以次要形象映照衬托主要形象的写作技法

交相辉映

相互映衬

喧闹无比

热闹非凡

指声音特别嘈杂,周围环境不安静,导致的结果就是人的心里很烦闷,含贬义

形容热闹的场面或景象

辖区党员、青年志愿者以及现场观众 地进入直播间,感受节日的欢快气氛。

一席 的文明盛宴,让市民近距离感受到传统文化的深厚魅力和传统节日的浓厚氛围。

比喻事物本来的、没有受到外来影响的风格、特性等

形容菜肴美味

原汁原味

汁醇味正

形容(山脉、河流、雨雪等)接连不断

形容人、马、车、船等连续不断

连绵不断

络绎不绝

元宵线上活动直播间里 ,一场关于党史知识和传统民俗知识的直播宣讲“圈粉”无数

语境“民俗与党史彼此交融”,可知两者是不分主次的,所以“传统和现代”也是不分主次

语境是元宵线上活动直播间里圈粉无数的火爆场面

三、排除法选出答案,带入语境复验

民俗与党史彼此交融,传统与现代 。

交相辉映

相互映衬

×

√

排除B、C

看关系

看语气

喧闹无比

热闹非凡

×

√

排除A、C

语境是指辖区党员、青年志愿者以及现场观众不断地进入直播间

根据后文形容的是“文明盛宴”(使用了比喻),照应喻体

络绎不绝

连绵不断

×

√

原汁原味

汁醇味正

×

√

看对象

看对象

辖区党员、青年志愿者以及现场观众 地进入直播间,感受节日的欢快气氛。

一席 的文明盛宴,让市民近距离感受到传统文化的深厚魅力和传统节日的浓厚氛围。

【答案】D

【(1)交相辉映:(各种光亮、色彩等)互相映照,多用于形容美好的景象。

互相映衬:映衬是利用客观事物之间相似或相反的关系,以次要形象映照衬托主要形象的写作技法。根据语境“民俗与党史彼此交融”,可知两者是不分主次的,所以“传统和现代”也是不分主次,所以选“交相辉映”合适。

(2)喧闹无比:指声音特别嘈杂,周围环境不安静,导致的结果就是人的心里很烦闷,含贬义。

热闹非凡:形容热闹的场面或景象。本句语境是元宵线上活动直播间里圈粉无数的火爆场面,选“热闹非凡”合适。

(3)络绎不绝:形容人、马、车、船等连续不断。

连绵不断:形容(山脉、河流、雨雪等)接连不断。语境是指青年志愿者以及现场观众不断地进入直播间,选“络绎不绝”合适。

(4)原汁原味:比喻事物本来的、没有受到外来影响的风格、特性等。

汁醇味正:形容菜肴美味。根据后文形容的是“文明盛宴”(使用了比喻),照应喻体,选“汁醇味正”合适。

一、检索原文内容,圈画关键信息

阅读下面的文字,完成下面的题目。

1899年发现的殷墟甲骨文,是近代中国史料“四大发现”之一。殷墟甲骨文内容丰富,甲骨刻辞大多是占卜的记录,但占卜的范围很广,涉及祭祀、征伐、农业、田猎、气象、疾病等等,能够在一定程度上反映商代的社会生活。从目前的发掘情况看,甲骨文不止出现在殷墟,在北京、山西、陕西、山东、湖北, 宁夏都发现了刻有卜辞的甲骨。殷墟甲骨文年代最早,数量最多。但它不是当时唯一的文字。《尚书·多士》记载“惟殷先人,有册有典”,甲骨文有“典”“册” “聿(笔)”这样的文字,说明殷人祖先常规的书写材料是简册,书写工具是毛笔。只是用竹木做成的简册 腐烂,似乎无法在北方的地下长期保存,所以至今 没有发现商代的竹简。从出土材料看,甲骨文是商代晚期商王武丁以后才出现的,而商代早期、中期的青铜器上已有少量铭文。( ),甲骨文字体简化较多。对于文字本身来说,汉代学者总结的“六书”的方法在甲骨文基本都已出现,已经说明它是成熟的文字。文字本质上是记录语言的, 受书写材质和体裁所限,甲骨文不能全面记录当时的语言现象,但是已经能够反映汉语的基本语法、词汇系统。

17.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.以及 容易 尚且 然而

B.乃至 容易 仍然 虽然

C.以及 易于 仍然 然而

D.乃至 易于 尚且 虽然

(一)看词性:词性不同,语法功能就不同。

固然(副词、连词)—诚然(副词)

必须(副词) —必需(动词)

特别(副词) —甚至(连词)

(二)看语气:主要指表示语气的副词和助词。

难道:加强反问语气。

莫非:多用于揣测语气;用来加强反问语气时不如前者强烈。

(三)看关系:用来表明或强化词语之间、短语之间和句子之间的关系。

进而:表递进关系。从而:表承接或因果关系。

只要:强调充分条件。只有:强调必要条件。

(四)看位置:关联词语有固定的位置。

①只能用于前一分句,如“由于”;

②只能用于后一分句,如“却”“而”“至于”“以致”。

二、明确相关语境,辨析词语差异

从目前的发掘情况看,甲骨文不止出现在殷墟,在北京、山西、陕西、山东、湖北, ____宁夏都发现了刻有卜辞的甲骨。

文字本质上是记录语言的,____受书写材质和体裁所限,甲骨文不能全面记录当时的语言现象,但是已经能够反映汉语的基本语法、词汇系统。

看关系

以及

并列关系,还、和、同,前面是主要的

递进关系,甚至,强调后面的内容

乃至

转折结构:……,然而……

转折结构:虽然……,但是……

然而

虽然

看搭配

①从目前的发掘情况看,甲骨文不止出现在殷墟,在北京、山西、陕西、山东、湖北,____宁夏都发现了刻有卜辞的甲骨。

④文字本质上是记录语言的,____受书写材质和体裁所限,甲骨文不能全面记录当时的语言现象,但是已经能够反映汉语的基本语法、词汇系统。

以及

乃至

排除A、C

×

√

排除A、D

×

√

然而

虽然

三、排除法选出答案,带入语境复验

【答案】B

以及:连接并列的词或词组(“以及”前面往往是主要的)。乃至:甚至,强调突出的事例(有更进一层的意思)。殷墟位于河南相较于“北京、山西、陕西、山东、湖北”,宁夏距离河南更远,所以选择“乃至”在语意上更合适。容易:①做起来不费事的。②发生某种变化的可能性大。易于:容易。根据语境,用“容易”更合适。尚且:提出程度更甚的事例作为衬托,下文常用“何况”等呼应,表示进一层的意思。仍然:表示情况持续不变或恢复原状。由“至今”一词可知,“没有发现商代的竹简”这一情况持续的时间较长,故应选用“仍然”。虽然:用在上半句,下半句往往有“可是、但是”等跟它呼应,表示承认甲事为事实,但乙事并不因为甲事而不成立。然而:用在后半句话的开头,表示转折。由后文的“但是”以及句意可知,应选用“虽然”。

真题

阅读下面的文字,完成18~20题。

吃喝当然是人生一大乐事,如果生活在太空,我们还能愉快地享用大餐吗?

最早的太空餐是让人 的“牙膏”:宇航员从管子里面挤出半流体的食物,不需要咀嚼便直接咽下去,没有咀嚼的快感,没有多样的选择,首代宇航员的饮食条件相当艰苦。然而,吃货的生产力 ,很快,( )。如今,宇航员们已能在太空中自如地使用各种餐具,与地面用餐相当接近。与此同时,太空食品的种类也丰富起来。正因为目前国际空间站中有上百种餐品,使得宇航员可以自由选择自己的用餐计划,然而这一用餐计划是每八天循环一次的。而且宇航员们还在不停地开发新的太空料理:小饼干、寿司、花生酱、冰棍,甚至是“昨天的咖啡”——采访中一位航天飞机的指挥官曾自豪地展示过一批再生水,而原料是什么,自然 。

然而,制定太空菜谱仍然受到很大的限制。大部分蔬果在宇宙中最多只能保持两天鲜度,空间站中新鲜食品 ,绝大多数食品只能脱水或加工成罐头运上太空。目前科学家们正想方设法解决这一难题。

18.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.望而却步 不胜枚举 不言而喻 寥寥无几

B.踌躇不前 不可低估 心照不宣 寥寥无几

C.望而却步 不可低估 不言而喻 极其稀缺

D.踌躇不前 不胜枚举 心照不宣 极其稀缺

【答案】C(1)望而却步:看到了危险或力不能及的事而往后退缩。

踌躇不前:犹豫不决,不敢前进。语境强调太空餐难吃,应选“望而却步”。

(2)不胜枚举:无法一个一个全举出来,形容同一类的人或事物很多。

不可低估:不能小看。语境强调“吃货的生产力”不可小看,应选“不可低估”。

(3)不言而喻:不用说就可以明白,形容道理很浅显。心照不宣:彼此心里明白,不必明说。前面有“自然”,强调不说就明白,应选“不言而喻”。

(4)寥寥无几:形容非常稀少,没有几个。极其稀缺:极其稀少,短缺。此处强调空间站中新鲜食品极少,应填“极其稀缺”。

【2021天津卷】阅读下面一段文字,完成1~3题。

古往今来,最使人们感到( )莫测的客观存在就是时间了。尽管在物理学家和哲学家那里,空间也是一个缠夹不清的概念,但对于普通人来说,空间毕竟是容易感觉和理解的。时间则不同了,它究竟是什么东西呀?看不见,摸不着,却又无处不在。它( ),却又千金难买。伏尔泰在哲理小说《查第格》中编了一个谜语:“世界上哪样东西是最长的又是最短的,最快的又是最慢的,最能分割的又是最广大的,最不受重视的又是最受惋惜的;没有它,什么事都做不成,它使一切渺小的东西归于消灭,使一切伟大的东西生命不绝?”谜底就是“时间”。在时间的各项性质中, 。孔子在河边叹息说:“逝者如斯夫,不舍昼夜!”后代的诗人也( )地用滔滔东流的河水来比喻时间。唐代的韩琮甚至认为只要听听流水的声音就能感受到时间的消逝:“行人莫听宫前水,流尽年光是此声!”

(选自《莫砺锋诗话》,有删节)

1.依次填入文中括号内的词语,最恰当的一组是( )

A.神奇 一文不名 异曲同工 B.神妙 不值一钱 异曲同工

C.神奇 不值一钱 不约而同 D.神妙 一文不名 不约而同

【答案】C ①神奇:非常奇妙的。神妙:非常高明、巧妙。这里指的是“时间”,又与“莫测”搭配,应选“神奇”。②一文不名:形容人非常穷,一文钱也没有。不值一钱:没有一文钱的价值,形容毫无价值。句中有“却”,说明前后形成转折,再联系后面“千金难买”可知应选“不值一钱”。③异曲同工:曲调虽然不同,却都同样美妙;后比喻不同的说法或做法都收到同样好的效果。不约而同:事先没有约定,彼此的言论或行动却相同。前文说到孔子用流水比喻时间,后面说到后代的诗人也用滔滔东流的河水来比喻时间,可见大家的想法相同,应选“不约而同”。

阅读下面的文字,完成2~3题。

【甲】中国传统工艺设计注重“材美”“工巧”“器雅”,古人对于器物的形状、质地、色彩的追求可谓孜孜不倦。一件器物,可以拙朴到浑然天成、不露声色,也可以繁复、精美到无以复加。【乙】“过去的生活,一切都很慢”,因此无论是天潢贵胄,还是黎民百姓,家里或许都会有几件称心如意的工艺品,点缀他们的“慢生活”。

在经济高速发展的今天,那些与生活息息相关、具有温度的传统工艺家具与器物,除了留存在一些宫殿、宅第、民居中,还在热衷传统工艺设计的美术家手中不断传承。【丙】家具、器物、雅玩里不仅仅蕴藏着中国传统工艺源远流长且不断革新的丰富技法;更折射出中国人对幸福生活的虔诚态度。

2.文段中的加点词语,运用不正确的一项是( )

A.孜孜不倦 B.不露声色 C.或许 D.留存

....

. .

....

..

..

【答案】B A.孜孜不倦:指工作或学习勤奋不知疲倦。

这里指古人对于器物的形状、质地、色彩的追求不知疲倦,运用正确。

B.不露声色:不让心里的打算从语音和脸色上流露出来。

这里的陈述对象是器物,而不是指人,所以不露声色运用错误。

C.或许:也许,不一定。

这里是指无论是天潢贵胄还是黎民百姓家里也许都会有几件称心如意的工艺品,运用正确。

D.留存:存留、保存。

这里指那些传统工艺家具与器物除了保存在一些宫殿、宅第、民居中,还在热衷传统工艺设计的美术家手中不断传承,运用正确。

阅读下面的文字,完成18~20题。

对联常书写张贴或者刻画悬挂到楹柱上,故也称“楹联”。楹联 ,根据不同场合、不同时间,可分为春联、喜联、庙联、车联等。它是以汉语独特的语言艺术为基础的一种文化样式,其所具有的独特魅力,不仅在于以整齐雅致的形态出现,具有形式上的美感,还在于在对仗节奏中体现声律美, 音乐感。

春联作为年俗的楹联,两千年来盛传不衰,已成为我们民族传统文化中的一朵艺术奇葩。现在我们经常看到的、 下来的一副经典春联“( )”,其意蕴便来自年俗传统的祝福仪式。它不仅代表了喜庆,还寄托了人们对新年的愿望。

楹联是中国文化的独特标志,就像一面旗帜飘扬在中国文化的天空,灿烂出彩。楹联在我们生活中处处可见,它 ,内蕴丰富宏大,内涵幽远深邃。它担负着深厚的传统文化,我们应在楹联形式的基础上,根据新时代的特点,创造出具有时代特色的楹联文化。

练习

18.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.名目繁多 突现 流传 无所不至 B.五花八门 突显 留传 无所不至

C.五花八门 突现 留传 无所不包 D.名目繁多 突显 流传 无所不包

【答案】D 第一处,“名目繁多”,事物的花样或名称非常多。“五花八门”,形容花样繁多或变幻多端。根据后面“春联、喜联、庙联、车联”可知,此处是说楹联的名称很多,应使用“名目繁多”。第二处,“突显”,突出地显露。“突现”,突然显现,突出地显现。此处是说显露出音乐感,应使用“突显”。第三处,“流传”,事迹或作品等从历史上传下来并传播开去。“留传”,遗留下来传给后代。前者可以是纵向,也可以是横向,而后者只能是纵向;前者依靠传的对象自身的生命力和辐射力,产生跨时空的影响,后者带有主观色彩,有时甚至是当事人刻意要把某些东西保存下来并传递下去。语境是说春联的传承,是依靠其自身的生命力,应使用“流传”。第四处,“无所不至”,没有达不到的地方,指凡能做的都做到了(用于坏事)。“无所不包”,没有什么不被包括进去的,形容包含的内容极为丰富。此处是说楹联包含的内容丰富,应使用“无所不包”。

阅读下面的文字,完成18~20题。

这是一片古老的土地,自春秋战国时期,原始先民就在这里居息和繁衍,在这片土地上开创了自己独特的文化。这是一片神秘的土地,数不尽的( )和厚重的历史文化,无不闪耀着( )的光彩。这是一片豪迈的土地。中国工农红军长征途经这里,穿林海、爬雪山、过草地、飞夺铁索桥……这里的山山水水,留下了英雄们不朽的传奇。红军的脉搏,跳动在康巴大地,激励着康巴儿女踏上脱贫攻坚新的长征路。康巴儿女不愿再守着丰富的旅游资源受穷,而是把“美丽战胜贫困”的口号在全州上叫得山响!康巴大地从一滴水到一条河,从一株草到一棵树,从一块石头到一座山,处处是风景。康巴的领导者深知,只有用双脚丈量,才能探明它们的价值,才能揭开它们神秘的面纱,让这些养在深闺的靓丽景点展示在世人面前。当他们走遍康巴的山山水水,一个全国领先的“全域旅游”构想( ),一场史无前例、( )的精准扶贫伟业拉开帷幕。

18.依次填入文中括号里的词语,全都恰当的一项是( )

A.上苍馈赠 姹紫嫣红 喷薄而出 波涛汹涌

B.自然景观 绚丽夺目 了然于胸 波涛汹涌

C.自然景观 姹紫嫣红 了然于胸 波澜壮阔

D.上苍馈赠 绚丽夺目 喷薄而出 波澜壮阔

【答案】D 上苍馈赠:上天的赐予。自然景观:天然景观和人为景观的自然方面的总称。第一处应选择“上苍馈赠”,与“这是一片神秘的土地”相对应。姹紫嫣红:形容各种颜色的花卉艳丽、好看。绚丽夺目:灿烂美丽,耀眼,因超群出众而使其他所有的都黯然失色;形容鲜艳耀眼,也用来形容某些艺术作品和艺术形象的极高成就。第二处,由于“姹紫嫣红”指各种各样的花,与“光彩”不搭配,不合语境,所以选择“绚丽夺目”。了然于胸:指心里明白,一般与人搭配。喷薄而出:形容水涌起或太阳初升时涌上地平线的样子。第三处,“构想”不能与“了然于胸”搭配,且用“喷薄而出”来比喻领导者们的构想像太阳涌出地平线一样,化无形为有形,形象恰切。波澜壮阔:形容声势雄壮浩大(多用于诗文、群众运动等)。波涛汹涌:形容波浪又大又急。第四处,从“伟业”的角度看,只能选“波澜壮阔”,比喻声势雄壮浩大;“波涛汹涌”用于描写波涛,没有比喻义。

阅读下面的文字,完成18~20题。

春天的树,也是易动人诗兴的。可以造海船的大材,仅能做火柴梗的小料;性格坚强昂首挺立的,感情脆弱侧卧于地的;开鲜花结硕果的,绽小花含微籽的,无花无果仅献藤蔓的……,只要有益于世界,都可以生活得 。这引起我们多少 的想象,给人以何等豪迈的情感!若是在冬天,即使松杉那样坚韧的大树,也难得有一件完好的绿衫哪!

春天的鸟儿,也是会吟诗的。你听“红杏枝头春意闹”,它们不必为大雪封地无处觅食而 ,也不会因寒流的逼迫而“绕树三匝,无枝可依”。它们可以在林中放声欢唱,可以自由翱翔于天空,令我们体会到生活的真正含义,从而引起我们多少谐趣的想象。

春天的人,更是诗的形象。他们的两臂可以灵活地挥舞,双脚可以利索地行进,无须穿戴厚重的衣帽招架风雪的袭击;他们健康的肌肤柔润舒适,不再受冷风的 。这引起我们多少理性的想象,给予我们何等有益的人生哲理!

18.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.有滋有味 壮美 忧心忡忡 欺凌 B.津津乐道 柔美 忧心忡忡 凌辱

C.津津乐道 壮美 局促不安 凌辱 D.有滋有味 柔美 局促不安 欺凌

【答案】A “有滋有味”指十分有味道,生动。“津津乐道”指很有兴趣地说个不停。“壮美”,指雄壮美丽。“柔美”,柔和且美好。“壮美”与后文“何等豪迈的情感”保持一致。“忧心忡忡”形容心事很重,十分忧愁。“局促不安”是拘谨不自然,形容举止拘束,心中不安。句中鸟儿为大雪封地无处觅食忧愁,而不是拘谨。“欺凌”的意思是欺负,“凌辱”是指触犯个人尊严或自尊的事物,也指屈辱或伤害一个人的自尊的事。肌肤只是受冷风侵袭,而不是尊严等精神层面的伤害,所以选择“欺凌”。

同课章节目录