黑龙江省齐齐哈尔市普高联谊校2022-2023学年高三上学期期末考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 黑龙江省齐齐哈尔市普高联谊校2022-2023学年高三上学期期末考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 387.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-18 21:13:37 | ||

图片预览

文档简介

齐齐哈尔市普高联谊校2022-2023学年高三上学期期末考试 历史

1.本试卷满分100分,考试时间90分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:人教版《中外历史纲要》(上)(下)。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.下表为战国时期齐国某地有关农业生产的相关记载。这反映出当时该地区

土地数 人数 年代 0.5公顷以下 0.5~1公顷 1~4公顷 4~10公顷 10公顷以上 合计

公元前403年 29 12 29 15 7 92

公元前378年. 96 10. 37 5 1 149

A.自耕农发展得益于争霸战争 B.租佃制得到民众的认可

C.政府开始率先实施重农政策 D.小农经济有一定的发展

2.有学者指出,魏晋时期曹氏父子与司马氏父子先后上演了两场“禅让”的闹剧,君君臣臣的信条遭到严重践踏。士人们对此痛心疾首,奋起抗争,其结果是“名士少有全者”,这些深受折磨的士人为了获得心里解脱走向老庄,清谈玄理。这反映出魏晋时期

A.儒学呈现出空疏烦琐的特殊景象 B.专制主义中央集权制学说得以丰富

C.儒家传统的纲常名教受到了冲击 D.传统文化领域呈现出多维度的融合

3.宋开宝五年(公元972年),翰林学士李畴知贡举,仅取宋准等20余人,太祖不悦,令下第士人及宋准等再试,最终进士等诸科共取士127人,皆赐及第。太宗太平兴国二年(公元977年),取进士109人,诸科200人,并赐及第。上述现象

A.表明宋代人才选拔制度的完善 B.体现了宋代文治社会的现实需要

C.说明宋代政府治理能力的提升 D.直接导致了宋代“冗费”局面形成

4.王艮为王阳明的弟子,他的学生大多为下层群众,计有农夫、樵夫、陶匠、盐丁等487人。由于他非经院出身,一生文词著述很少,着重口传心授,使“愚夫愚妇”明白易懂。可见,王艮的心学

A.反映出工商皆本的理念 B.体现反对君主专制特点

C.代表了市民阶层的利益 D.具有一定的世俗化趋势

5.清代早期的政治信息传递主要依靠题本制度,所有中央各部院大臣和各地封疆大吏的题本由通政司验收后,交到内阁,内阁对各题本的问题拟出意见后,再交皇帝批示;后建立奏折制度,地方官员派自己的亲信递送,直接由太监交给皇帝。清代信息系统的改进

A.利于提高皇权的统治效能 B.注重简约文书提高行政效率

C.减轻了君主政务方面负担 D.实现了中枢权力的相互制衡

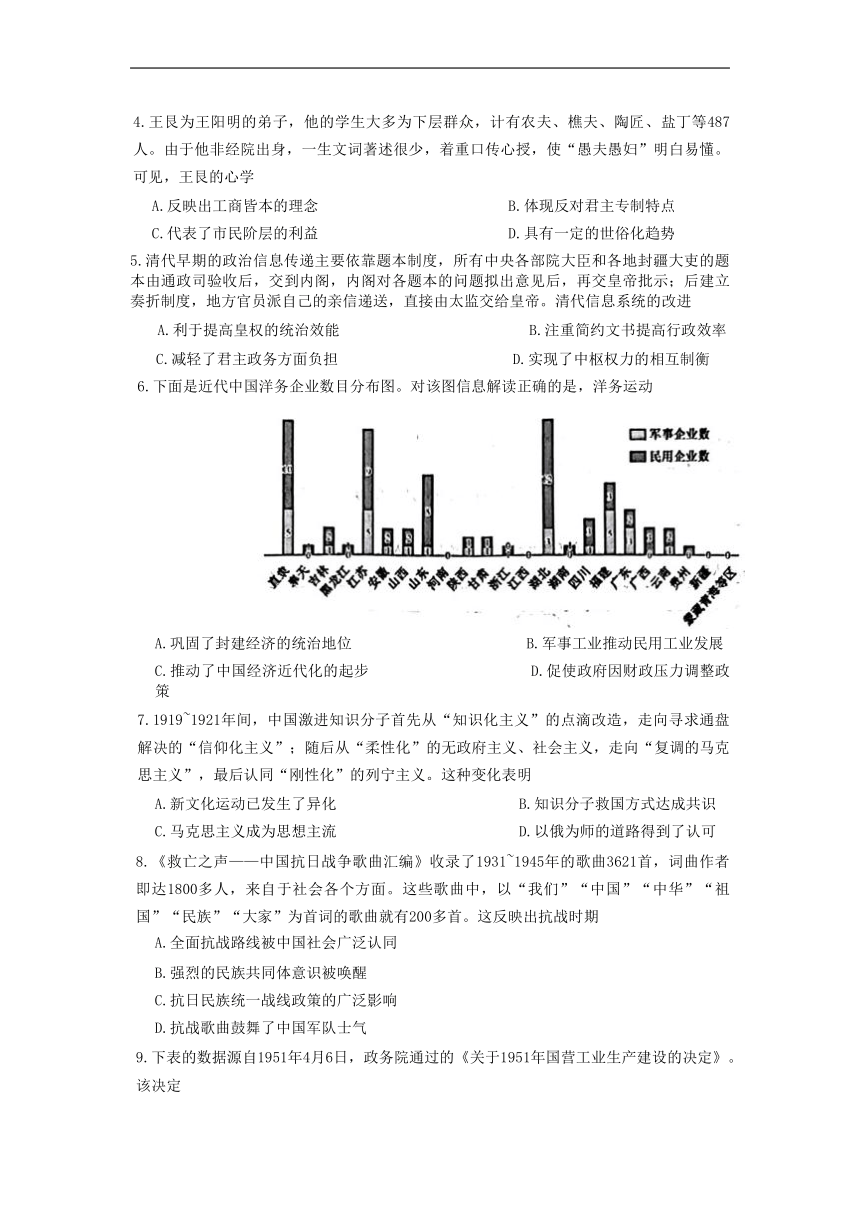

6.下面是近代中国洋务企业数目分布图。对该图信息解读正确的是,洋务运动

A.巩固了封建经济的统治地位 B.军事工业推动民用工业发展

C.推动了中国经济近代化的起步 D.促使政府因财政压力调整政策

7.1919~1921年间,中国激进知识分子首先从“知识化主义”的点滴改造,走向寻求通盘解决的“信仰化主义”;随后从“柔性化”的无政府主义、社会主义,走向“复调的马克思主义”,最后认同“刚性化”的列宁主义。这种变化表明

A.新文化运动已发生了异化 B.知识分子救国方式达成共识

C.马克思主义成为思想主流 D.以俄为师的道路得到了认可

8.《救亡之声——中国抗日战争歌曲汇编》收录了1931~1945年的歌曲3621首,词曲作者即达1800多人,来自于社会各个方面。这些歌曲中,以“我们”“中国”“中华”“祖国”“民族”“大家”为首词的歌曲就有200多首。这反映出抗战时期

A.全面抗战路线被中国社会广泛认同

B.强烈的民族共同体意识被唤醒

C.抗日民族统一战线政策的广泛影响

D.抗战歌曲鼓舞了中国军队士气

9.下表的数据源自1951年4月6日,政务院通过的《关于1951年国营工业生产建设的决定》。该决定

产品 在1950年基础上增长 投资 在1950年基础上增长

铁 29% 重工业 52.2%

钢材 32% 燃料工业 19.9%

化肥 122% 纺织工业 16.2%

煤 10.8% 轻工业 6.2%

发电量 21% 资源调查勘探 3.1%

A.导致了经济结构比例的失调 B.有利于巩固社会主义制度

C.基本符合新中国的客观需要 D.推动社会主义建设全面展开

10.2021年10月25日,中国国家主席在中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议上发表重要讲话,强调共同应对人类面临的全球性问题;中国主动参与网络安全、公共卫生、气候变化等领域的国际规则制定和完善;推动形成更加包容的全球治理,更加有效的多边机制,更加积极的区域合作,有效应对摆在人类面前的全球性问题。这说明中国

A.充分发挥社会主义制度优越性 B.主导建立国际政治经济新秩序

C.努力推动传统国际组织的改革 D.积极参与全球治理体系的建设

11.法国古典学家库朗热在他的名著《古代城邦》一书中写到,“雅典公民并不是自己财产的主人,当他拈阄时被指定要造一艘船或建立一支戏剧歌队时,他必须毫无保留地贡献自己的财富 他不是自己意识的主人,因为他必须信仰国家的法定宗教,参与祭祀”。这一论述表明古代雅典

A.公民是城邦民主的主体 B.利用宗教维系城邦秩序

C.限制了公民的自由权利 D.注重强化公民群体意识

12.英国议会的主权地位,保障了英国议会的立法权不受其他机关对其合宪性提出的挑战,而且似乎所有国家大事的最后决定权都牢牢地掌握在议会下院手中。但是,英国《议会法》中保留了上议院的延搁权,使下议院提出的具有时效性强的议案因一年的搁置期而失去意义。这体现了英国

A.民众参政议政意识在不断增强 B.议会下院权力的被制约性

C.议会权力结构中存在妥协因素 D.权力结构发生重大的变动

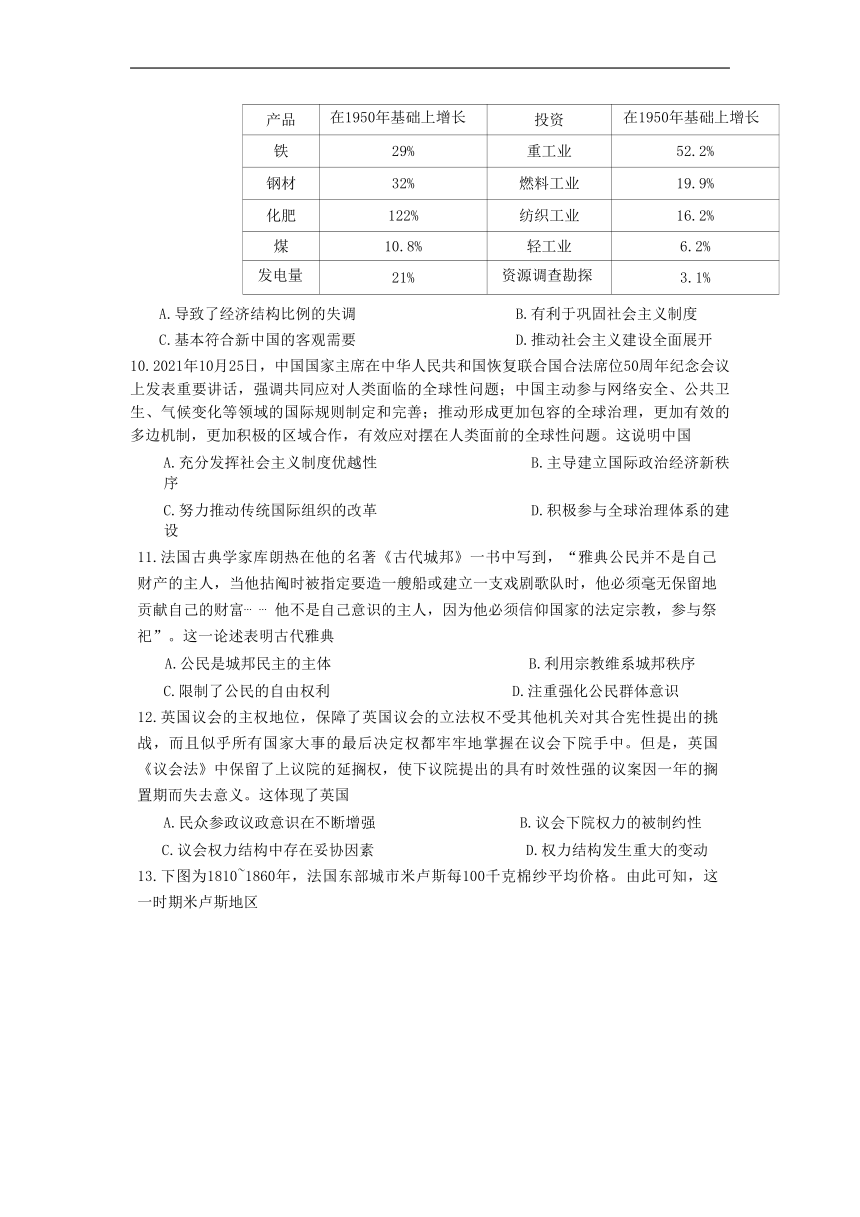

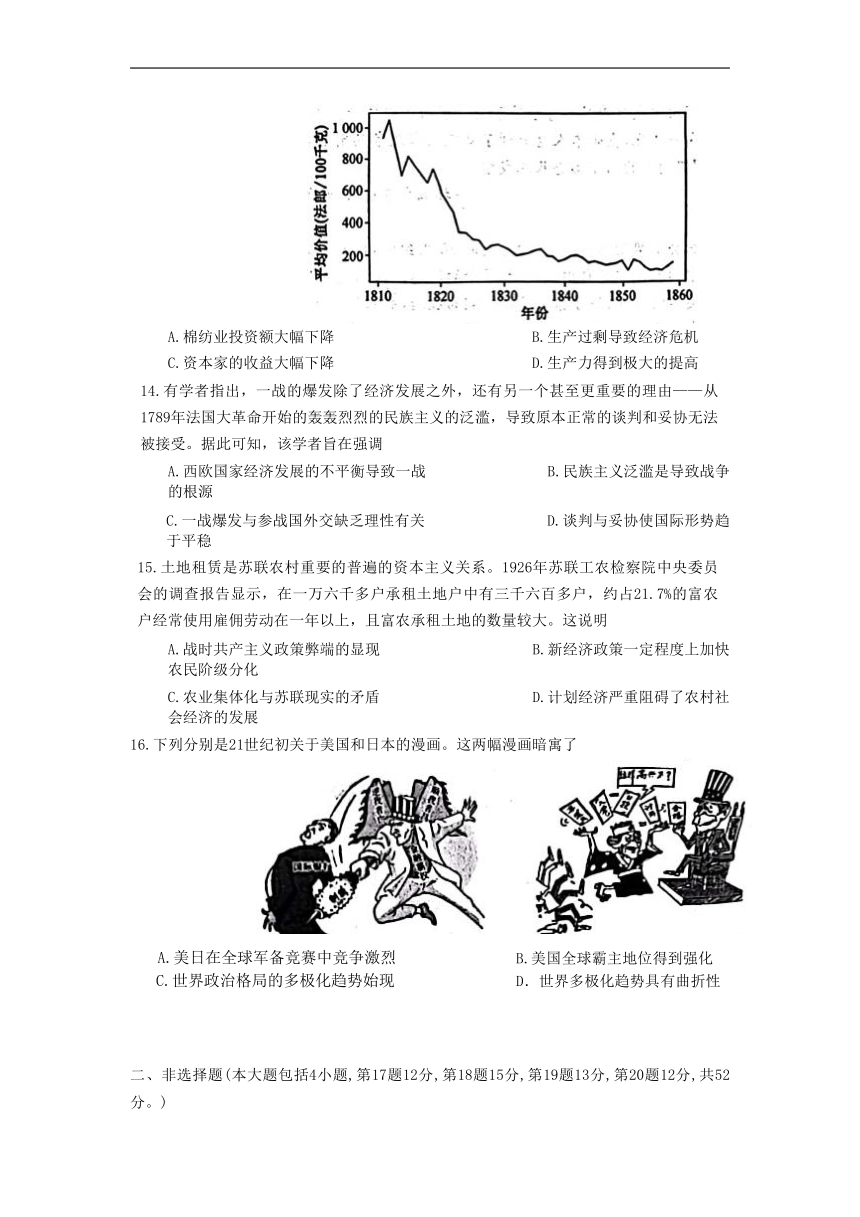

13.下图为1810~1860年,法国东部城市米卢斯每100千克棉纱平均价格。由此可知,这一时期米卢斯地区

A.棉纺业投资额大幅下降 B.生产过剩导致经济危机

C.资本家的收益大幅下降 D.生产力得到极大的提高

14.有学者指出,一战的爆发除了经济发展之外,还有另一个甚至更重要的理由——从1789年法国大革命开始的轰轰烈烈的民族主义的泛滥,导致原本正常的谈判和妥协无法被接受。据此可知,该学者旨在强调

A.西欧国家经济发展的不平衡导致一战 B.民族主义泛滥是导致战争的根源

C.一战爆发与参战国外交缺乏理性有关 D.谈判与妥协使国际形势趋于平稳

15.土地租赁是苏联农村重要的普遍的资本主义关系。1926年苏联工农检察院中央委员会的调查报告显示,在一万六千多户承租土地户中有三千六百多户,约占21.7%的富农户经常使用雇佣劳动在一年以上,且富农承租土地的数量较大。这说明

A.战时共产主义政策弊端的显现 B.新经济政策一定程度上加快农民阶级分化

C.农业集体化与苏联现实的矛盾 D.计划经济严重阻碍了农村社会经济的发展

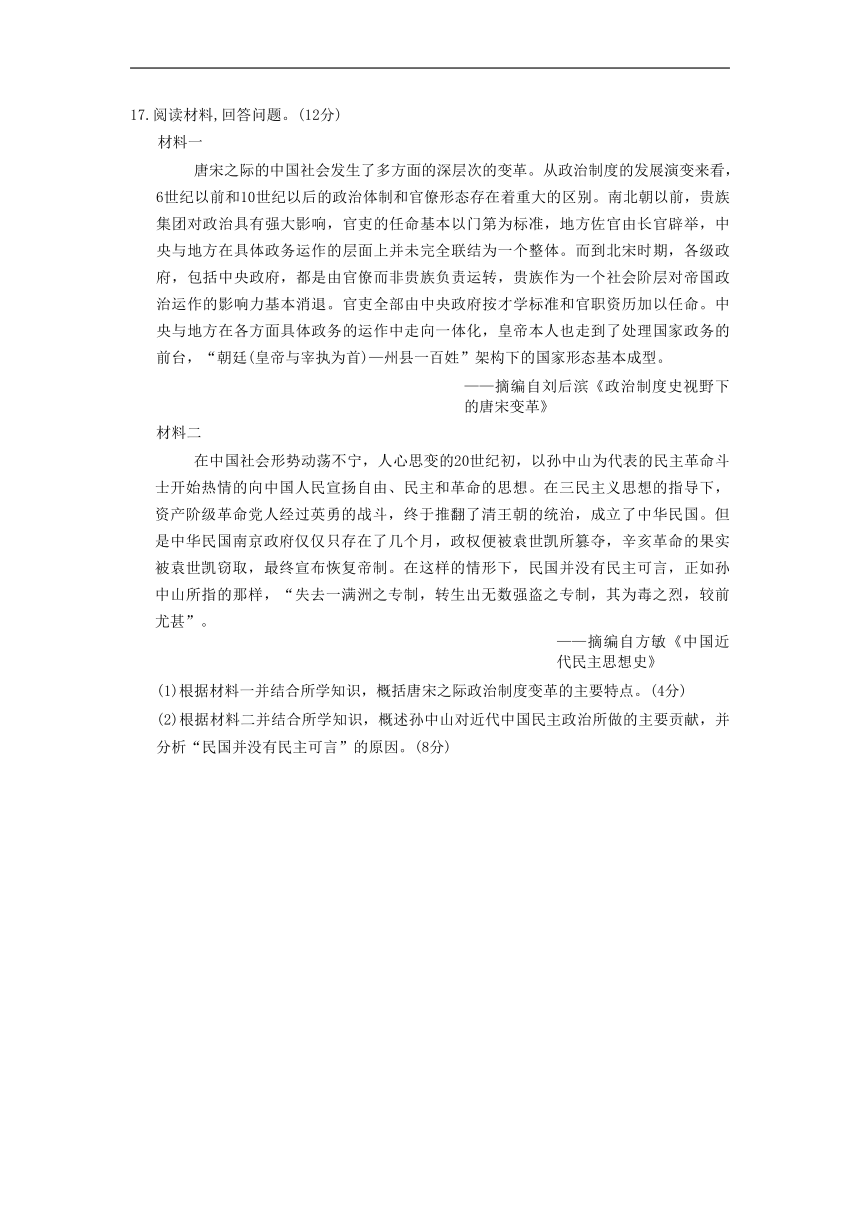

16.下列分别是21世纪初关于美国和日本的漫画。这两幅漫画暗寓了

二、非选择题(本大题包括4小题,第17题12分,第18题15分,第19题13分,第20题12分,共52分。)

17.阅读材料,回答问题。(12分)

材料一

唐宋之际的中国社会发生了多方面的深层次的变革。从政治制度的发展演变来看,6世纪以前和10世纪以后的政治体制和官僚形态存在着重大的区别。南北朝以前,贵族集团对政治具有强大影响,官吏的任命基本以门第为标准,地方佐官由长官辟举,中央与地方在具体政务运作的层面上并未完全联结为一个整体。而到北宋时期,各级政府,包括中央政府,都是由官僚而非贵族负责运转,贵族作为一个社会阶层对帝国政治运作的影响力基本消退。官吏全部由中央政府按才学标准和官职资历加以任命。中央与地方在各方面具体政务的运作中走向一体化,皇帝本人也走到了处理国家政务的前台,“朝廷(皇帝与宰执为首)—州县一百姓”架构下的国家形态基本成型。

——摘编自刘后滨《政治制度史视野下的唐宋变革》

材料二

在中国社会形势动荡不宁,人心思变的20世纪初,以孙中山为代表的民主革命斗士开始热情的向中国人民宣扬自由、民主和革命的思想。在三民主义思想的指导下,资产阶级革命党人经过英勇的战斗,终于推翻了清王朝的统治,成立了中华民国。但是中华民国南京政府仅仅只存在了几个月,政权便被袁世凯所篡夺,辛亥革命的果实被袁世凯窃取,最终宣布恢复帝制。在这样的情形下,民国并没有民主可言,正如孙中山所指的那样,“失去一满洲之专制,转生出无数强盗之专制,其为毒之烈,较前尤甚”。

——摘编自方敏《中国近代民主思想史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐宋之际政治制度变革的主要特点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概述孙中山对近代中国民主政治所做的主要贡献,并分析“民国并没有民主可言”的原因。(8分)

18.阅读材料,回答问题。(15分)

材料一

由早期留美的容闳提议,经曾国藩、李鸿章奏请慈禧批准从全国选招的留学幼童,1872至1875年分四批赴美后,拟先读中学,再进大学。这些留学生到美国后,为避同学嘲弄,有人剪掉了辫子,改长袍马褂为西装,见师长羞于跪叩,还有人随房东去基督教堂,惹怒了“选带幼童出洋肄业局”正监督吴嘉善和驻美公使陈兰彬,认为学生离经叛道,不读儒书,目无师长,沾染恶习,有以夷变夏之险。不顾容阈的反对,1881年奏请慈禧批准撤回全部幼童,遣送回国,被关押起来,最后不问所学而分配到全国各地。尽管这批归国少年有不少以后成为晚清民初的优秀人才,那并非初衷。

——摘编自屈秩《留学制度的演变与近现代中国的社会发展》

材料二

(1)根据材料一并结合所学知识,分析清朝政府撤回留学生的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明20世纪50年代中期到60年代中国留苏学生变化的趋势并说明其原因。(9分)

19.阅读材料,回答问题。(13分)

材料一

中世纪商业的兴起,是城市能够在封建庄园制度的环境中复苏的关键,使得商人的力量日益壮大起来,正是他们领导斗争,城市才从封建领主那里争取到了自治权。古典城市文明的传统主要体现在中世纪城市的政治与社会制度之中,在意大利的城市中反映的最为明显,由选举产生的市政长官被称为“执政官”,这个称号本来是罗马国家最高行政长官的名称。11世纪后期起,意大利城市普遍开始设置执政官,它不仅是一个官职,而且还是完全意义上的自我统治的象征。

——摘编自黄洋《欧洲中世纪城市的兴起与市民社会的形成》

材料二

到1851年,英国城市化率已经突破50%,英国总人口1800万,其中城市人口占52%,

城市中人口10万以上的城市有10个,法国仅5个。以棉纺织中心曼彻斯特为例,工业革命前,这里人口仅在1万人左右,仅有几条又脏又暗的街道,没有市政机关,也无权选派议会议员。1786年阿克莱特纱厂在此创办,仅过15年后,该地已经建成50家纱厂,成排的大烟囱日夜不停地将滚滚浓烟吐向天空。同时,城市中心区域已开始美化,那里开辟了宽阔的街道,旁边设有商店,街道有了照明,还成立了城市消防队。

——摘编自王斯德《大学世界史》

(1)根据材料一,概括中世纪西欧城市自治的主要原因,并结合所学,指出当时参与城市治理的主要力量。(6分)

(2)根据材料二,指出工业革命后英国城市发展状况,并结合所学,简析工业革命时期,英国在城市治理方面的调整。(7分)

20.阅读材料,回答问题。(12分)

材料

均势理论一度被称为西方国际政治理论中影响最大、历史最久的传统理论代表。均势理论在一定程度上适应了国际关系发展的客观需要,学者认为:均势能够防止世界性霸权;保证国际体系内的稳定和相互安全;通过威慑、防止战争爆发来巩固和延长和平,即通过使侵略者意识到其扩张政策可能导致敌对联盟的建立而阻止其敌对行为。19世纪以来的均势呈现出四种主要的类型:欧洲均势(维也纳体系至一战爆发),这一时期被称为欧洲的“和平世纪”,当时的均势不是全球性的,仅局限于欧洲范围;过渡性全球均势(两次世界大战之间),资本主义发展到帝国主义阶段,列强冲突扩展到全球范图,均势格局开始冲出欧洲,带有全球性的特点;两极均势(二战后至20世纪60年代中期),反映出美苏和东西方之间的冷战均势,影响波及全球;全球多极均势(20世纪60年代中期以后),反映美苏和东西方之间的缓和关系和全球相互依存的发展。

——摘编自赵斌《均势理论与构建和谐世界》

根据材料并结合世界史的相关史实,自行拟定一个论题,并对所拟论题进行简要阐述。

(要求:论题明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰。)

齐齐哈尔市普高联谊校2022-2023学年高三上学期期末考试

历史参考答案、提示及评分细则

1. D根据表格数据可知,自耕农拥有的土地相当可观,说明当时该地小农经济有了一定程度的发展,故D项正确。材料无法体现争霸战争对自耕农经济的影响,故A项错误;自耕农的发展与租佃制无关,故B项错误;重农抑商政策率先在秦国出现,故C项错误。

2. C 根据题干,由于魏晋时期政权的频繁更换,且曹氏父子和司马氏父子都是以臣的身份取代了原先的君王,这些致使传统的儒家士大夫为获得心里解脱走向老庄,清谈玄理,导致儒家信奉的君君臣臣信条受到了冲击,故选C项。材料中并未体现出儒学出现空疏烦琐的现象,故排除A项。专制主义中央集权学说属于法家思想,而题干强调的是魏晋时期一部分士大夫思想由儒家转向了道家,故排除B项;材料强调的是士大夫在思想上的分裂而不是文化领域的融合,故排除D项。

3. B 根据材料,“仅取宋准等20余人,太祖不悦 最终进士等诸科共取士127人”,据此可以得出,宋朝科举取士录取的人数大量增加,这主要因为宋朝是重文轻武的社会,需要大量的文官,故B项正确。科举取士的人数增加并不能代表选拔制度的完善,故排除A项;宋代政府治理能力的提升在材料中体现不出来,故排除C项;科举取士的数量增加只是导致“冗费”的原因之一,D项表述不准确,故排除。

4. D 王艮是心学家王阳明的弟子,而王艮的弟子大多为下层群众,其观点使“愚夫愚妇”明白易懂,呈现出世俗化的倾向,故D项正确。材料只是谈到王艮弟子的构成并未涉及工商之间的关系,故排除A项;反对君主专制为明末清初思想家的主张,故排除B项;材料中的农夫、樵夫不属于市民阶层,故排除C项。

5. A 根据题干,清代的信息传递系统由原先的经过多道程序、不易保密的题本制度转变为信息直达皇帝的奏折制度,这一改进在一定程度上保证了皇帝所得信息的准确性,皇帝可以得到更多、更准确的并且可以秘而不宣的信息,使皇帝能够及时采取措施,排除干扰。这种信息系统为清代皇帝在政治上实现补偿性控制提供了条件,利于提高皇权的统治效能,故A项正确。材料是强化君主专制的体现,并未涉及简约文书,故排除B 项;清代信息系统的改进只能说在一定程度上有利于减轻君主政务方面的负担,故排除C项;题干涉及的不仅仅是中枢权力的相互制衡,且“实现了”也不符合史实,故排除D项。

6. C 由柱形图所对应的省份和企业数量可知,洋务运动中的军事工业和民用工业在南北方均有一定的分布,都有一定程度的发展,说明洋务运动助推了中国经济近代化的起步,故C项正确。洋务运动冲击了封建经济,故A项错误;图示无法体现军事工业和民用工业之间的关系,故B项错误;清政府因财政压力调整经济政策是在甲午战后,故D项错误。

7. D 认同列宁主义,结合所学知识可知,当时经过一系列的探索和失败之后,一部分先进的知识分子已开始认可以俄为师的道路,故D项正确。五四运动后,各种主义盛行,体现出新文化运动对思想解放的作用,不能说明新文化运动发生异化,故排除A项;知识分子救国思想“达成共识”的说法过于绝对,与史实不符,故排除B项;材料无法体现马克思主义在思想界的主流地位,故排除C项。

8. B 从材料中来看,参与创作的人员来源广泛,歌曲中的高频词体现了强烈的民族意识,故B项正确。全面抗战路线是指依靠人民的战争策略,与材料内容不符,故A项错误;从创作时间来看,抗战歌曲集中于1931~1945年间,抗日民族统一战线形成于1937年,故C项不符合;材料中无从体现“中国军队士气”,故D项错误。

9. C 新中国成立初期,无论是从经济建设还是从国防建设等的需要来看,国营工业责任重大,而重工业则是重中之重,1951年制定的国营工业计划完全是符合当时需要的,故C项正确。该决定不会导致经济结构比例失调,故A项错误;当时我国还未建立社会主义制度,故B项错误;社会主义建设在我国全面展开是在1956年三大改造完成后,故D项错误。

10. D 根据材料可知,中国领导人强调共同应对人类面临的全球性问题,体现了中国积极参与全球治理体系的建设,故D项正确。材料并未体现出国内方面的政治治理,所以凸显不出社会主义制度的优越性,故排除A项;材料主旨是中国应对全球问题国际合作的重要性,中国“主导建立国际政治经济新秩序”说法不符合史实,故排除B项;根据所学可知,国际组织改革是包括正式制度变革和组织文化变革这两个方面,材料说的是中国为全球治理贡献中国建议和中国智慧,故排除C项。

11. C 在雅典公民是城邦的公民,因此公民必须服从城邦的意志,因此公民的自由权利会因此受到损害,故C 项正确。材料没有体现公民对民主的参与,故排除A项;B项是对材料的错误解读,故排除;公民为城邦造船或加入法定的宗教并不是对公民群体意识的强化,故排除D项。

12. B根据题干,英国议会下院的权力非常的大,“所有国家大事的最后决定权都牢牢地掌握在议会下院手中”,但是权力非常大并不意味着议会下院可以行使绝对的、不受限制的权力,如受到上议院延搁权的制约,这反映了英国议会下院权力受到一定制约,故B项正确。材料并未涉及民众参政意识,故排除A项;材料主旨是英国议会下院主权至上受到制约,并不是议会权利结构中存在妥协因素和权力结构发生重大变动,故排除C、D两项。

13. D 从材料信息来看,当时正值第一次工业革命时期,棉纺织业得到长足的发展,生产力迅速提高,导致棉纱价格下降,故D项正确。由于大量使用机器,生产成本下降,棉织品风行世界,棉纺业有利可图,资本家收益提高,从而刺激了棉纺业的发展,故A、C项错误;价格下降不一定会导致经济危机,故B项错误。

14. C根据材料可知,该学者认为轰轰烈烈的民族主义的泛滥使得当时各国在制定外交政策时不够理性,从而失去了通过正常的谈判和妥协解决矛盾的可能性,最终促使战争爆发,故C项正确。A项不是该学者强调的主旨,故排除;资本主义国家经济发展不平衡是一战爆发的根本原因,故排除B项;谈判与妥协使国际形势趋于平稳不是材料所述主旨,故排除D项。

15. B 根据题干,“土地租赁是苏联农村重要的普遍的资本主义关系”“富农户经常使用雇佣劳动”“富农承租土地的数量较大”,结合所学知识,苏联利用资本主义的生产方式发展社会主义,这是列宁新经济政策的实质。这一生产方式在农村的推行,使贫民中的大量土地集中在富农手中,这在一定程度上加快农民阶级分化,故B项正确。根据材料可知,这是新经济政策在农村出现的一些明显的问题,故排除A、D两项;材料并未突出农业集体化与现实之间的关系,故排除C项。

16. D 根据左侧图片可以说明美国推行霸权主义政策,根据右侧漫画日本对美国以依附与奉承方式谋求联合国常任理事国席位,两幅漫画都有体现美国的霸权主义,这表明世界多极化格局发展的曲折,故D项正确。结合所学知识,日本是在美国纵容下扩张并非美日在全球军备竞赛中竞争激烈,故排除A项;根据所学当今世界政治格局趋势是多极化趋势加强,美国是唯一的超级大国,不是全球霸主,故排除B项;政治多极化趋势出现是在20世纪60年代,故排除C项。

17.(1)特点:中央与地方联结成为一个整体;贵族政治基本消退;君主专制和中央集权得到加强。(4分,任答两点即可)

(2)贡献:宣传自由、民主和革命的思想;领导推翻清朝专制统治,建立中华民国;制定《临时约法》。(4分,任答两点即可)原因:半殖民地半封建的社会性质没有改变;北洋政府实行专制统治;《临时约法》被废除,人民并未获得基本的民主权利。(4分,任答两点即可)

18.(1)原因:留学幼童接触西学,观念发生改变;督学的上书;最高统治者的认同;顽固派反对留学;维护封建统治的需要。(6分,任答三点即可)

(2)趋势:由20世纪50年中期出现高潮到20世纪60年代急剧逐渐下降。(3分)原因:20世纪50年代中期,中苏关系友好,中国实行“一边倒”外交政策并倒向以苏联为首的社会主义阵营;以美国为首的西方大国敌视中国;新中国人才的缺乏,“一五”计划的开展,需要大量的科技人才;学习苏联工业化的经验;中苏两国政府的支持。20世纪60年代中苏关系的恶化和破裂;苏联霸权政策;苏联撕毁合同,撤走专家;中国提出经济建设独立自主,自力更生的方针。(6分,两个时间段各答两点即可)

19.(1)主要原因:城市商业兴起与繁荣;市民(或商人)长期斗争;希腊罗马城市文明的传统。(4分,任答两点即可)主要力量:城市手工业和商人组成的行会或商会;基督教会。(2分)

(2)发展状况:工业人口剧增;环境污染严重;基础设施不断发展完善;城市化发展速度加快。(5分,任答三点即可)调整:颁布法律,确立英国近代自治市制度;以社区组织形式探索社会救济新方法。(2分)

20.示例:

论题:大国均势有利于维护世界和平。(2分)

阐述:二战结束后,由于西欧国家实力削弱,美苏崛起,形成了以美苏为首的两极对峙的世界格局,且“冷战”期间东西方以政治对抗、美苏军备竞赛和地缘争夺为特点展开了全面较量,使世界处于恐怖的核战争的威慑下,但由于美苏双方势均力敌,对峙双方都不敢轻易动武,从而避免了新的世界大战的爆发。同时,美苏两国在长期共存中都不同程度地从对方身上借鉴了经验,吸取了教训,并用于内部调整和改革,这在一定程度上推动了世界的整体发展;冷战结束后,面对美国这一超级大国的霸权主义和强权政治,越来越多的国家认识到多极化是力量均衡的基础。(8分)总而言之,均势在一定程度上有利于世界的和平。(2分)

1.本试卷满分100分,考试时间90分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:人教版《中外历史纲要》(上)(下)。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共计48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.下表为战国时期齐国某地有关农业生产的相关记载。这反映出当时该地区

土地数 人数 年代 0.5公顷以下 0.5~1公顷 1~4公顷 4~10公顷 10公顷以上 合计

公元前403年 29 12 29 15 7 92

公元前378年. 96 10. 37 5 1 149

A.自耕农发展得益于争霸战争 B.租佃制得到民众的认可

C.政府开始率先实施重农政策 D.小农经济有一定的发展

2.有学者指出,魏晋时期曹氏父子与司马氏父子先后上演了两场“禅让”的闹剧,君君臣臣的信条遭到严重践踏。士人们对此痛心疾首,奋起抗争,其结果是“名士少有全者”,这些深受折磨的士人为了获得心里解脱走向老庄,清谈玄理。这反映出魏晋时期

A.儒学呈现出空疏烦琐的特殊景象 B.专制主义中央集权制学说得以丰富

C.儒家传统的纲常名教受到了冲击 D.传统文化领域呈现出多维度的融合

3.宋开宝五年(公元972年),翰林学士李畴知贡举,仅取宋准等20余人,太祖不悦,令下第士人及宋准等再试,最终进士等诸科共取士127人,皆赐及第。太宗太平兴国二年(公元977年),取进士109人,诸科200人,并赐及第。上述现象

A.表明宋代人才选拔制度的完善 B.体现了宋代文治社会的现实需要

C.说明宋代政府治理能力的提升 D.直接导致了宋代“冗费”局面形成

4.王艮为王阳明的弟子,他的学生大多为下层群众,计有农夫、樵夫、陶匠、盐丁等487人。由于他非经院出身,一生文词著述很少,着重口传心授,使“愚夫愚妇”明白易懂。可见,王艮的心学

A.反映出工商皆本的理念 B.体现反对君主专制特点

C.代表了市民阶层的利益 D.具有一定的世俗化趋势

5.清代早期的政治信息传递主要依靠题本制度,所有中央各部院大臣和各地封疆大吏的题本由通政司验收后,交到内阁,内阁对各题本的问题拟出意见后,再交皇帝批示;后建立奏折制度,地方官员派自己的亲信递送,直接由太监交给皇帝。清代信息系统的改进

A.利于提高皇权的统治效能 B.注重简约文书提高行政效率

C.减轻了君主政务方面负担 D.实现了中枢权力的相互制衡

6.下面是近代中国洋务企业数目分布图。对该图信息解读正确的是,洋务运动

A.巩固了封建经济的统治地位 B.军事工业推动民用工业发展

C.推动了中国经济近代化的起步 D.促使政府因财政压力调整政策

7.1919~1921年间,中国激进知识分子首先从“知识化主义”的点滴改造,走向寻求通盘解决的“信仰化主义”;随后从“柔性化”的无政府主义、社会主义,走向“复调的马克思主义”,最后认同“刚性化”的列宁主义。这种变化表明

A.新文化运动已发生了异化 B.知识分子救国方式达成共识

C.马克思主义成为思想主流 D.以俄为师的道路得到了认可

8.《救亡之声——中国抗日战争歌曲汇编》收录了1931~1945年的歌曲3621首,词曲作者即达1800多人,来自于社会各个方面。这些歌曲中,以“我们”“中国”“中华”“祖国”“民族”“大家”为首词的歌曲就有200多首。这反映出抗战时期

A.全面抗战路线被中国社会广泛认同

B.强烈的民族共同体意识被唤醒

C.抗日民族统一战线政策的广泛影响

D.抗战歌曲鼓舞了中国军队士气

9.下表的数据源自1951年4月6日,政务院通过的《关于1951年国营工业生产建设的决定》。该决定

产品 在1950年基础上增长 投资 在1950年基础上增长

铁 29% 重工业 52.2%

钢材 32% 燃料工业 19.9%

化肥 122% 纺织工业 16.2%

煤 10.8% 轻工业 6.2%

发电量 21% 资源调查勘探 3.1%

A.导致了经济结构比例的失调 B.有利于巩固社会主义制度

C.基本符合新中国的客观需要 D.推动社会主义建设全面展开

10.2021年10月25日,中国国家主席在中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议上发表重要讲话,强调共同应对人类面临的全球性问题;中国主动参与网络安全、公共卫生、气候变化等领域的国际规则制定和完善;推动形成更加包容的全球治理,更加有效的多边机制,更加积极的区域合作,有效应对摆在人类面前的全球性问题。这说明中国

A.充分发挥社会主义制度优越性 B.主导建立国际政治经济新秩序

C.努力推动传统国际组织的改革 D.积极参与全球治理体系的建设

11.法国古典学家库朗热在他的名著《古代城邦》一书中写到,“雅典公民并不是自己财产的主人,当他拈阄时被指定要造一艘船或建立一支戏剧歌队时,他必须毫无保留地贡献自己的财富 他不是自己意识的主人,因为他必须信仰国家的法定宗教,参与祭祀”。这一论述表明古代雅典

A.公民是城邦民主的主体 B.利用宗教维系城邦秩序

C.限制了公民的自由权利 D.注重强化公民群体意识

12.英国议会的主权地位,保障了英国议会的立法权不受其他机关对其合宪性提出的挑战,而且似乎所有国家大事的最后决定权都牢牢地掌握在议会下院手中。但是,英国《议会法》中保留了上议院的延搁权,使下议院提出的具有时效性强的议案因一年的搁置期而失去意义。这体现了英国

A.民众参政议政意识在不断增强 B.议会下院权力的被制约性

C.议会权力结构中存在妥协因素 D.权力结构发生重大的变动

13.下图为1810~1860年,法国东部城市米卢斯每100千克棉纱平均价格。由此可知,这一时期米卢斯地区

A.棉纺业投资额大幅下降 B.生产过剩导致经济危机

C.资本家的收益大幅下降 D.生产力得到极大的提高

14.有学者指出,一战的爆发除了经济发展之外,还有另一个甚至更重要的理由——从1789年法国大革命开始的轰轰烈烈的民族主义的泛滥,导致原本正常的谈判和妥协无法被接受。据此可知,该学者旨在强调

A.西欧国家经济发展的不平衡导致一战 B.民族主义泛滥是导致战争的根源

C.一战爆发与参战国外交缺乏理性有关 D.谈判与妥协使国际形势趋于平稳

15.土地租赁是苏联农村重要的普遍的资本主义关系。1926年苏联工农检察院中央委员会的调查报告显示,在一万六千多户承租土地户中有三千六百多户,约占21.7%的富农户经常使用雇佣劳动在一年以上,且富农承租土地的数量较大。这说明

A.战时共产主义政策弊端的显现 B.新经济政策一定程度上加快农民阶级分化

C.农业集体化与苏联现实的矛盾 D.计划经济严重阻碍了农村社会经济的发展

16.下列分别是21世纪初关于美国和日本的漫画。这两幅漫画暗寓了

二、非选择题(本大题包括4小题,第17题12分,第18题15分,第19题13分,第20题12分,共52分。)

17.阅读材料,回答问题。(12分)

材料一

唐宋之际的中国社会发生了多方面的深层次的变革。从政治制度的发展演变来看,6世纪以前和10世纪以后的政治体制和官僚形态存在着重大的区别。南北朝以前,贵族集团对政治具有强大影响,官吏的任命基本以门第为标准,地方佐官由长官辟举,中央与地方在具体政务运作的层面上并未完全联结为一个整体。而到北宋时期,各级政府,包括中央政府,都是由官僚而非贵族负责运转,贵族作为一个社会阶层对帝国政治运作的影响力基本消退。官吏全部由中央政府按才学标准和官职资历加以任命。中央与地方在各方面具体政务的运作中走向一体化,皇帝本人也走到了处理国家政务的前台,“朝廷(皇帝与宰执为首)—州县一百姓”架构下的国家形态基本成型。

——摘编自刘后滨《政治制度史视野下的唐宋变革》

材料二

在中国社会形势动荡不宁,人心思变的20世纪初,以孙中山为代表的民主革命斗士开始热情的向中国人民宣扬自由、民主和革命的思想。在三民主义思想的指导下,资产阶级革命党人经过英勇的战斗,终于推翻了清王朝的统治,成立了中华民国。但是中华民国南京政府仅仅只存在了几个月,政权便被袁世凯所篡夺,辛亥革命的果实被袁世凯窃取,最终宣布恢复帝制。在这样的情形下,民国并没有民主可言,正如孙中山所指的那样,“失去一满洲之专制,转生出无数强盗之专制,其为毒之烈,较前尤甚”。

——摘编自方敏《中国近代民主思想史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐宋之际政治制度变革的主要特点。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概述孙中山对近代中国民主政治所做的主要贡献,并分析“民国并没有民主可言”的原因。(8分)

18.阅读材料,回答问题。(15分)

材料一

由早期留美的容闳提议,经曾国藩、李鸿章奏请慈禧批准从全国选招的留学幼童,1872至1875年分四批赴美后,拟先读中学,再进大学。这些留学生到美国后,为避同学嘲弄,有人剪掉了辫子,改长袍马褂为西装,见师长羞于跪叩,还有人随房东去基督教堂,惹怒了“选带幼童出洋肄业局”正监督吴嘉善和驻美公使陈兰彬,认为学生离经叛道,不读儒书,目无师长,沾染恶习,有以夷变夏之险。不顾容阈的反对,1881年奏请慈禧批准撤回全部幼童,遣送回国,被关押起来,最后不问所学而分配到全国各地。尽管这批归国少年有不少以后成为晚清民初的优秀人才,那并非初衷。

——摘编自屈秩《留学制度的演变与近现代中国的社会发展》

材料二

(1)根据材料一并结合所学知识,分析清朝政府撤回留学生的原因。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明20世纪50年代中期到60年代中国留苏学生变化的趋势并说明其原因。(9分)

19.阅读材料,回答问题。(13分)

材料一

中世纪商业的兴起,是城市能够在封建庄园制度的环境中复苏的关键,使得商人的力量日益壮大起来,正是他们领导斗争,城市才从封建领主那里争取到了自治权。古典城市文明的传统主要体现在中世纪城市的政治与社会制度之中,在意大利的城市中反映的最为明显,由选举产生的市政长官被称为“执政官”,这个称号本来是罗马国家最高行政长官的名称。11世纪后期起,意大利城市普遍开始设置执政官,它不仅是一个官职,而且还是完全意义上的自我统治的象征。

——摘编自黄洋《欧洲中世纪城市的兴起与市民社会的形成》

材料二

到1851年,英国城市化率已经突破50%,英国总人口1800万,其中城市人口占52%,

城市中人口10万以上的城市有10个,法国仅5个。以棉纺织中心曼彻斯特为例,工业革命前,这里人口仅在1万人左右,仅有几条又脏又暗的街道,没有市政机关,也无权选派议会议员。1786年阿克莱特纱厂在此创办,仅过15年后,该地已经建成50家纱厂,成排的大烟囱日夜不停地将滚滚浓烟吐向天空。同时,城市中心区域已开始美化,那里开辟了宽阔的街道,旁边设有商店,街道有了照明,还成立了城市消防队。

——摘编自王斯德《大学世界史》

(1)根据材料一,概括中世纪西欧城市自治的主要原因,并结合所学,指出当时参与城市治理的主要力量。(6分)

(2)根据材料二,指出工业革命后英国城市发展状况,并结合所学,简析工业革命时期,英国在城市治理方面的调整。(7分)

20.阅读材料,回答问题。(12分)

材料

均势理论一度被称为西方国际政治理论中影响最大、历史最久的传统理论代表。均势理论在一定程度上适应了国际关系发展的客观需要,学者认为:均势能够防止世界性霸权;保证国际体系内的稳定和相互安全;通过威慑、防止战争爆发来巩固和延长和平,即通过使侵略者意识到其扩张政策可能导致敌对联盟的建立而阻止其敌对行为。19世纪以来的均势呈现出四种主要的类型:欧洲均势(维也纳体系至一战爆发),这一时期被称为欧洲的“和平世纪”,当时的均势不是全球性的,仅局限于欧洲范围;过渡性全球均势(两次世界大战之间),资本主义发展到帝国主义阶段,列强冲突扩展到全球范图,均势格局开始冲出欧洲,带有全球性的特点;两极均势(二战后至20世纪60年代中期),反映出美苏和东西方之间的冷战均势,影响波及全球;全球多极均势(20世纪60年代中期以后),反映美苏和东西方之间的缓和关系和全球相互依存的发展。

——摘编自赵斌《均势理论与构建和谐世界》

根据材料并结合世界史的相关史实,自行拟定一个论题,并对所拟论题进行简要阐述。

(要求:论题明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰。)

齐齐哈尔市普高联谊校2022-2023学年高三上学期期末考试

历史参考答案、提示及评分细则

1. D根据表格数据可知,自耕农拥有的土地相当可观,说明当时该地小农经济有了一定程度的发展,故D项正确。材料无法体现争霸战争对自耕农经济的影响,故A项错误;自耕农的发展与租佃制无关,故B项错误;重农抑商政策率先在秦国出现,故C项错误。

2. C 根据题干,由于魏晋时期政权的频繁更换,且曹氏父子和司马氏父子都是以臣的身份取代了原先的君王,这些致使传统的儒家士大夫为获得心里解脱走向老庄,清谈玄理,导致儒家信奉的君君臣臣信条受到了冲击,故选C项。材料中并未体现出儒学出现空疏烦琐的现象,故排除A项。专制主义中央集权学说属于法家思想,而题干强调的是魏晋时期一部分士大夫思想由儒家转向了道家,故排除B项;材料强调的是士大夫在思想上的分裂而不是文化领域的融合,故排除D项。

3. B 根据材料,“仅取宋准等20余人,太祖不悦 最终进士等诸科共取士127人”,据此可以得出,宋朝科举取士录取的人数大量增加,这主要因为宋朝是重文轻武的社会,需要大量的文官,故B项正确。科举取士的人数增加并不能代表选拔制度的完善,故排除A项;宋代政府治理能力的提升在材料中体现不出来,故排除C项;科举取士的数量增加只是导致“冗费”的原因之一,D项表述不准确,故排除。

4. D 王艮是心学家王阳明的弟子,而王艮的弟子大多为下层群众,其观点使“愚夫愚妇”明白易懂,呈现出世俗化的倾向,故D项正确。材料只是谈到王艮弟子的构成并未涉及工商之间的关系,故排除A项;反对君主专制为明末清初思想家的主张,故排除B项;材料中的农夫、樵夫不属于市民阶层,故排除C项。

5. A 根据题干,清代的信息传递系统由原先的经过多道程序、不易保密的题本制度转变为信息直达皇帝的奏折制度,这一改进在一定程度上保证了皇帝所得信息的准确性,皇帝可以得到更多、更准确的并且可以秘而不宣的信息,使皇帝能够及时采取措施,排除干扰。这种信息系统为清代皇帝在政治上实现补偿性控制提供了条件,利于提高皇权的统治效能,故A项正确。材料是强化君主专制的体现,并未涉及简约文书,故排除B 项;清代信息系统的改进只能说在一定程度上有利于减轻君主政务方面的负担,故排除C项;题干涉及的不仅仅是中枢权力的相互制衡,且“实现了”也不符合史实,故排除D项。

6. C 由柱形图所对应的省份和企业数量可知,洋务运动中的军事工业和民用工业在南北方均有一定的分布,都有一定程度的发展,说明洋务运动助推了中国经济近代化的起步,故C项正确。洋务运动冲击了封建经济,故A项错误;图示无法体现军事工业和民用工业之间的关系,故B项错误;清政府因财政压力调整经济政策是在甲午战后,故D项错误。

7. D 认同列宁主义,结合所学知识可知,当时经过一系列的探索和失败之后,一部分先进的知识分子已开始认可以俄为师的道路,故D项正确。五四运动后,各种主义盛行,体现出新文化运动对思想解放的作用,不能说明新文化运动发生异化,故排除A项;知识分子救国思想“达成共识”的说法过于绝对,与史实不符,故排除B项;材料无法体现马克思主义在思想界的主流地位,故排除C项。

8. B 从材料中来看,参与创作的人员来源广泛,歌曲中的高频词体现了强烈的民族意识,故B项正确。全面抗战路线是指依靠人民的战争策略,与材料内容不符,故A项错误;从创作时间来看,抗战歌曲集中于1931~1945年间,抗日民族统一战线形成于1937年,故C项不符合;材料中无从体现“中国军队士气”,故D项错误。

9. C 新中国成立初期,无论是从经济建设还是从国防建设等的需要来看,国营工业责任重大,而重工业则是重中之重,1951年制定的国营工业计划完全是符合当时需要的,故C项正确。该决定不会导致经济结构比例失调,故A项错误;当时我国还未建立社会主义制度,故B项错误;社会主义建设在我国全面展开是在1956年三大改造完成后,故D项错误。

10. D 根据材料可知,中国领导人强调共同应对人类面临的全球性问题,体现了中国积极参与全球治理体系的建设,故D项正确。材料并未体现出国内方面的政治治理,所以凸显不出社会主义制度的优越性,故排除A项;材料主旨是中国应对全球问题国际合作的重要性,中国“主导建立国际政治经济新秩序”说法不符合史实,故排除B项;根据所学可知,国际组织改革是包括正式制度变革和组织文化变革这两个方面,材料说的是中国为全球治理贡献中国建议和中国智慧,故排除C项。

11. C 在雅典公民是城邦的公民,因此公民必须服从城邦的意志,因此公民的自由权利会因此受到损害,故C 项正确。材料没有体现公民对民主的参与,故排除A项;B项是对材料的错误解读,故排除;公民为城邦造船或加入法定的宗教并不是对公民群体意识的强化,故排除D项。

12. B根据题干,英国议会下院的权力非常的大,“所有国家大事的最后决定权都牢牢地掌握在议会下院手中”,但是权力非常大并不意味着议会下院可以行使绝对的、不受限制的权力,如受到上议院延搁权的制约,这反映了英国议会下院权力受到一定制约,故B项正确。材料并未涉及民众参政意识,故排除A项;材料主旨是英国议会下院主权至上受到制约,并不是议会权利结构中存在妥协因素和权力结构发生重大变动,故排除C、D两项。

13. D 从材料信息来看,当时正值第一次工业革命时期,棉纺织业得到长足的发展,生产力迅速提高,导致棉纱价格下降,故D项正确。由于大量使用机器,生产成本下降,棉织品风行世界,棉纺业有利可图,资本家收益提高,从而刺激了棉纺业的发展,故A、C项错误;价格下降不一定会导致经济危机,故B项错误。

14. C根据材料可知,该学者认为轰轰烈烈的民族主义的泛滥使得当时各国在制定外交政策时不够理性,从而失去了通过正常的谈判和妥协解决矛盾的可能性,最终促使战争爆发,故C项正确。A项不是该学者强调的主旨,故排除;资本主义国家经济发展不平衡是一战爆发的根本原因,故排除B项;谈判与妥协使国际形势趋于平稳不是材料所述主旨,故排除D项。

15. B 根据题干,“土地租赁是苏联农村重要的普遍的资本主义关系”“富农户经常使用雇佣劳动”“富农承租土地的数量较大”,结合所学知识,苏联利用资本主义的生产方式发展社会主义,这是列宁新经济政策的实质。这一生产方式在农村的推行,使贫民中的大量土地集中在富农手中,这在一定程度上加快农民阶级分化,故B项正确。根据材料可知,这是新经济政策在农村出现的一些明显的问题,故排除A、D两项;材料并未突出农业集体化与现实之间的关系,故排除C项。

16. D 根据左侧图片可以说明美国推行霸权主义政策,根据右侧漫画日本对美国以依附与奉承方式谋求联合国常任理事国席位,两幅漫画都有体现美国的霸权主义,这表明世界多极化格局发展的曲折,故D项正确。结合所学知识,日本是在美国纵容下扩张并非美日在全球军备竞赛中竞争激烈,故排除A项;根据所学当今世界政治格局趋势是多极化趋势加强,美国是唯一的超级大国,不是全球霸主,故排除B项;政治多极化趋势出现是在20世纪60年代,故排除C项。

17.(1)特点:中央与地方联结成为一个整体;贵族政治基本消退;君主专制和中央集权得到加强。(4分,任答两点即可)

(2)贡献:宣传自由、民主和革命的思想;领导推翻清朝专制统治,建立中华民国;制定《临时约法》。(4分,任答两点即可)原因:半殖民地半封建的社会性质没有改变;北洋政府实行专制统治;《临时约法》被废除,人民并未获得基本的民主权利。(4分,任答两点即可)

18.(1)原因:留学幼童接触西学,观念发生改变;督学的上书;最高统治者的认同;顽固派反对留学;维护封建统治的需要。(6分,任答三点即可)

(2)趋势:由20世纪50年中期出现高潮到20世纪60年代急剧逐渐下降。(3分)原因:20世纪50年代中期,中苏关系友好,中国实行“一边倒”外交政策并倒向以苏联为首的社会主义阵营;以美国为首的西方大国敌视中国;新中国人才的缺乏,“一五”计划的开展,需要大量的科技人才;学习苏联工业化的经验;中苏两国政府的支持。20世纪60年代中苏关系的恶化和破裂;苏联霸权政策;苏联撕毁合同,撤走专家;中国提出经济建设独立自主,自力更生的方针。(6分,两个时间段各答两点即可)

19.(1)主要原因:城市商业兴起与繁荣;市民(或商人)长期斗争;希腊罗马城市文明的传统。(4分,任答两点即可)主要力量:城市手工业和商人组成的行会或商会;基督教会。(2分)

(2)发展状况:工业人口剧增;环境污染严重;基础设施不断发展完善;城市化发展速度加快。(5分,任答三点即可)调整:颁布法律,确立英国近代自治市制度;以社区组织形式探索社会救济新方法。(2分)

20.示例:

论题:大国均势有利于维护世界和平。(2分)

阐述:二战结束后,由于西欧国家实力削弱,美苏崛起,形成了以美苏为首的两极对峙的世界格局,且“冷战”期间东西方以政治对抗、美苏军备竞赛和地缘争夺为特点展开了全面较量,使世界处于恐怖的核战争的威慑下,但由于美苏双方势均力敌,对峙双方都不敢轻易动武,从而避免了新的世界大战的爆发。同时,美苏两国在长期共存中都不同程度地从对方身上借鉴了经验,吸取了教训,并用于内部调整和改革,这在一定程度上推动了世界的整体发展;冷战结束后,面对美国这一超级大国的霸权主义和强权政治,越来越多的国家认识到多极化是力量均衡的基础。(8分)总而言之,均势在一定程度上有利于世界的和平。(2分)

同课章节目录