六下10.古诗三首课件(共44张PPT)

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

10 古诗三首

《马诗》

《石灰吟》

《竹石》

感受诗中的力量!

咏物诗

《马诗》

《石灰吟》

《竹石》

托物言志

《马诗》

《石灰吟》

《竹石》

托物言志?

读准古诗 读好节奏

◆《马诗》 “燕山月似钩”这一句中,“燕”读一声,“似”读平舌音。

◆《石灰吟》 “千锤万凿出深山”这一句中,“凿”读“Záo”。

◆《竹石》 “粉骨碎身浑不怕”这一句不要读成“粉身碎骨”。

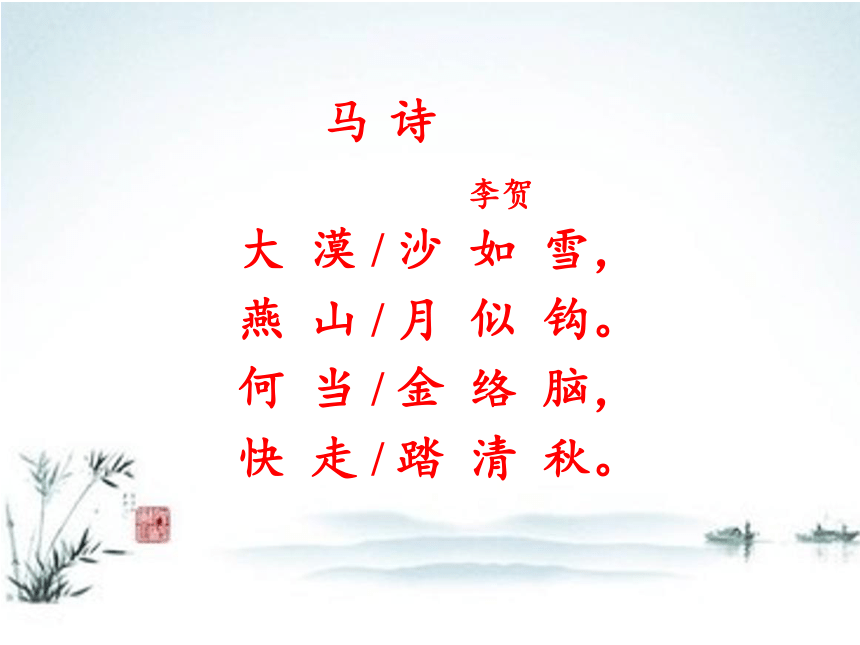

大 漠 / 沙 如 雪,

燕 山 / 月 似 钩。

何 当 / 金 络 脑,

快 走 / 踏 清 秋。

马 诗

李贺

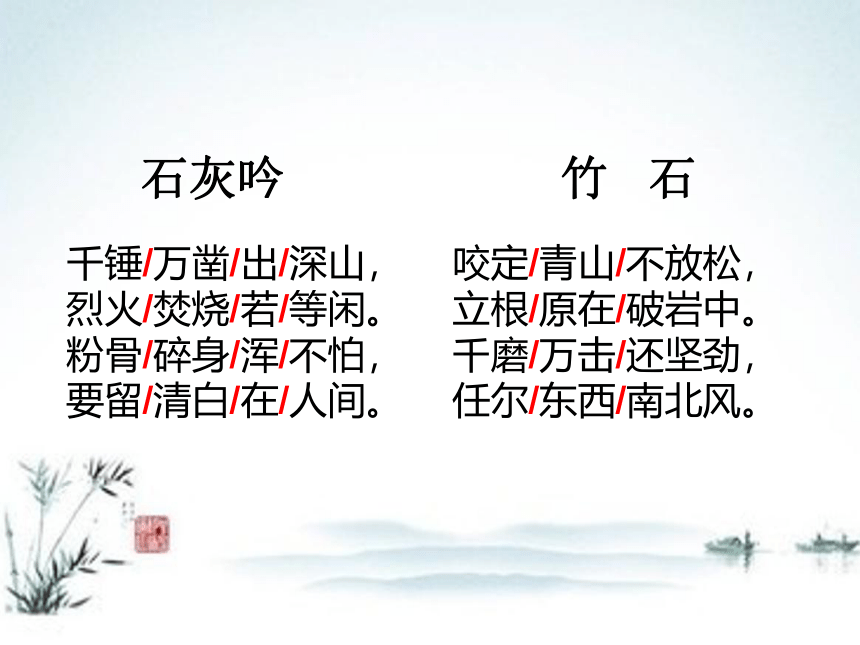

千锤/万凿/出/深山,

烈火/焚烧/若/等闲。

粉骨/碎身/浑/不怕,

要留/清白/在/人间。

咬定/青山/不放松,

立根/原在/破岩中。

千磨/万击/还坚劲,

任尔/东西/南北风。

石灰吟

竹 石

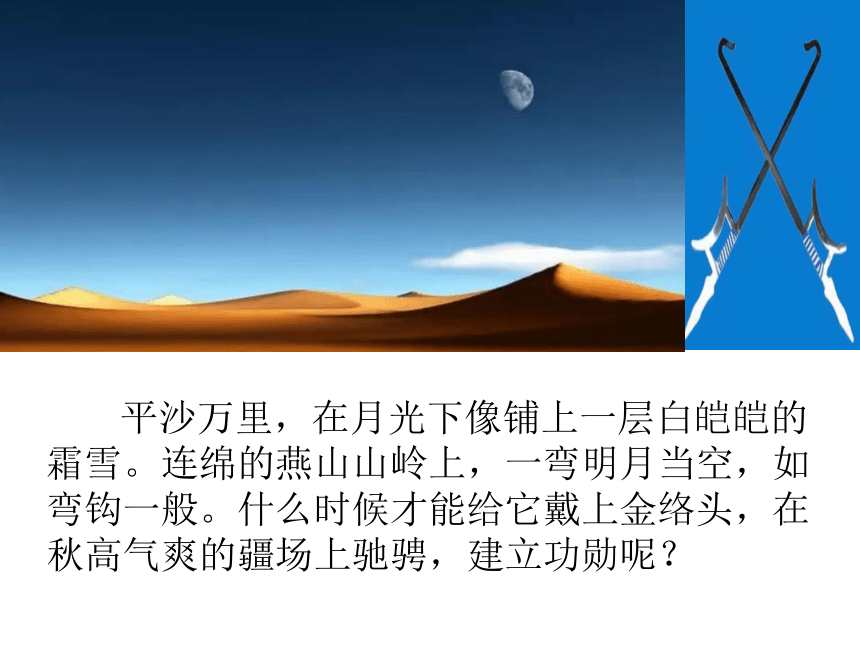

大漠沙如雪

燕山月似钩

何当金络脑

快走踏清秋

平沙万里,在月光下像铺上一层白皑皑的霜雪。连绵的燕山山岭上,一弯明月当空,如弯钩一般。什么时候才能给它戴上金络头,在秋高气爽的疆场上驰骋,建立功勋呢?

我的前身是石灰石,住在大山里,勤奋的工匠经过千锤万凿把我与大山分离。将石灰石放入石灰窑中与焦炭混合在一起煅烧,就变成了生石灰。经过烈火的考验,我的主要成分发生了变化,由碳酸钙变成了氧化钙。这时的我外形仍然象一块块石头,但浑身雪白。如果把生石灰放进水中,水立即就沸腾起来,像水烧开了一样。如果这时碰到人的肌肤,其烫伤程度要远远超过沸水的烫伤程度。经过这次巨变,我成了另一种形态——熟石灰。这个过程把我由块状的石头变成了粉末状的白灰。我的主要成分也由氧化钙变成了氢氧化钙。不过,这个过程对我而言不算什么。因为只有这样,我才能更好地为人类服务。人们把我洒在猪舍、鸡舍或刷在树上用于消毒杀菌;把我与沙子混合搅拌均匀后用来砌砖,这样砌的砖较为牢固;房子修建好后,还要用石灰浆来粉刷墙壁,让墙壁变得洁白坚硬;许多化工厂用我来处理酸性污水;果农也用我和硫酸铜配成药液来杀菌除虫。石灰自述 石灰吟:对石灰的赞颂。吟:古代诗歌体裁的一种名称。

千锤万凿:用铁锤击,用钢钎凿。千 万:指撞击次数多,虚指, 不是实指一千一万,是夸张手法。

若等闲:好像平常事一样。 若,好像。等闲,平常,轻松。

浑:全。

清白:双关语,表面指石灰的颜色,隐指高尚的节操,洁白的人生。

只有经过千万次锤打才能从深山里开采出来,它把熊熊烈火的焚烧当作很平常的一件事。即使粉身碎骨也毫不惧怕,甘愿把一身清白留在人世间。

竹子抓住青山一点也不放松,它的根牢牢地扎在岩石缝中。经历无数磨难和打击身骨仍坚劲,任凭你刮酷暑的东南风,还是严冬的西北风。

这三首古诗分别描写了三样不同的事物,那诗人想借这三样事物表达自己怎样的情感呢?这三首诗又蕴含怎样的力量呢?(请同学们拿出你们查阅的资料,了解诗人及创作北景)

第二课时

一( )当先 ( )到成功

老( )识途 千军万( )

万( )奔腾 快( )加鞭

马

马

马

马

马

马

你会填吗?

马诗

唐 李贺

大漠/沙如雪,

燕山/月似钩。

何当/金络脑,

快走/踏清秋。

大漠羽书飞,长城未解围。

大漠孤烟直,长河落日圆。

大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

日暮沙漠陲,战胜烟尘里,

月光下的大漠,萧杀.清冷,正是战场的氛围。

*旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。 ——[南北朝]《木兰诗》

*胡雁鸣,辞燕山,昨发委羽朝度关。

——[唐]李白《鸣雁行》

*渐近燕山。回首乡关归路难。

——[宋]蒋氏女《减字木兰花·题雄州驿》

*回首燕山,月明庭树,两枝乌绕。

——[元]王恽《水龙吟·送焦和之赴西夏行省》

*胡儿饮马彰义门,烽火夜照燕山云。

———[明]李梦阳《石将军战场歌》

……

燕山月似钩

男儿何不带吴钩,收取关山五十州。

李贺(790-816),唐代诗人,字长吉,河南福昌人。他才华横溢,满腹傲气,迫切地想为国家、为人民奉献,但一生怀才不遇。27岁时在郁闷悲苦中去世。他生不逢时,又不愿意媚俗取宠,因而饱受世事的嘲弄。这种情绪直接影响了他的性格,融进了诗作,使他的诗平添了一层冷艳神秘的色彩,因而人们称他为“诗鬼”。 作者所处唐朝中末贞元、元和之际,正是藩镇肆虐为时最久、为祸最烈的地带,作者希望能扫除战乱,建功立业,但终是不被赏识。对马有所偏爱的作者或许受伯乐识马所启,结合自己报国无门、怀才不遇的现实,带着愤懑之情创作了此诗。

这首诗明为咏叹马,实则咏叹人,诗人借咏叹马的命运表达自己渴望像战马一样被人重用,建功立业,保家卫国的远大志向和怀才不遇的感慨。

第三课时

于谦(1398.5.13-1457.2.16),字廷益,号节庵,官至少保,世称于少保,汉族,明代名臣,民族英雄。于谦为官廉洁正直,曾平反冤狱,救灾赈荒,深受百姓爱戴。明英宗时,瓦剌入侵,英宗被俘。于谦议立景帝,亲自率兵固守北京,击退瓦剌,使人民免遭蒙古贵族再次野蛮统治。但英宗复辟后却以“谋逆罪”诬杀了这位民族英雄。这首《石灰吟》可以说是于谦生平和人格的真实写照。

郑燮:郑板桥。幼年家贫,丧母,赖乳母教养,并随其父学画,一生只画兰/竹/石/,自称“四时不谢之兰,百节长青之竹,万古不败之石,千秋不变之人”。早年便在扬州以卖画为生,其诗/书/画/,世称“三绝”。经常过着困窘生活。后由朋友资助,才得到读书机会,并应科举而为康熙秀才、雍正举人、乾隆进士了,扬州八怪领军人物。做官期间,鞭挞奸吏,力争赈济,后被诬告罢官。在他离职时,只有三头毛驴,可谓“两袖清风”“一官归去来”。这首诗正是他不与世人同流合污的写照。

1.三位诗人的人生经历都非常坎坷。

2.这三首古诗能反映出他们的内心和人格.

石灰吟

明 于谦

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

锤

(一)两袖清风宦官王振专权,肆无忌惮地收受百官贿赂。于谦却从不送礼。有人劝他至少带点土产,于谦笑着甩了甩两只袖子,说:“只有清风”。这就是成语“两袖清风”的来历。(二)牢狱之灾王振一直对于谦怀恨于心,就找了个理由把于谦投进监狱,并判处死刑。于谦还是不屈服。老百姓们听说后,不断联名上书,要求释放于谦。三个月后,王振见民愤实在太大,只好把于谦放了出来。(三) 力挽狂澜边境的也先对明朝一直虎视眈眈。在王振的怂恿下,皇帝御驾亲征。可是,由于王振决策失当,二十万将士战死沙场。皇帝被俘。明朝一片混乱。有人提出,放弃都城北京,举国迁都南京。群臣沉默着。这时,于谦勇敢地站了出来:“建议南迁之人,该杀!京师是国家的根本!你们难道都忘了南宋亡国的事了吗?”于谦义正辞严,驳回了南迁的建议。(四) 英雄本色也先来势汹汹地率十万大军直取北京。于谦,生平第一次脱下文官的朝服,换上武将的铠甲,带领着身后的两万将士,以拼死一战的决心,大败也先。经此一役,也先退回了边境。明朝保住了,百姓们也避免了成为亡国奴的命运。你对于谦的“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。”有了怎样更深的理解?

石灰吟

明 于谦

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

①洁白色泽

②高尚节操

不怕牺牲

坚守高洁情操

于谦从小发愤读书,立志为国为民。有一天,他信步走到一座石灰窑前,观看师傅们煅烧石灰。只见一堆堆青黑色的山石,经过熊熊烈火的焚烧之后,都变成了白色的石灰。他深有感触,略加思索之后,便吟出了《石灰吟》这首脍炙人口的诗篇。那一年,于谦十二岁。

竹石

清 郑燮

咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

乾隆十一年(1746年),郑板桥调任潍县知县。恰逢潍县遭遇百年不遇的灾荒,百姓卖儿鬻女,四处逃亡,饿殍遍野,民不聊生,甚至出现“人相食”的惨状。郑板桥到任后,经常微服私访,深入民间考察灾情。面对如此严重的灾情,郑板桥寝食难安,于是接连上书朝廷,要求开仓赈济,以救百姓于水火。有些富户巨贾又趁火打劫,囤积居奇,高价售粮,致使“斗粟值钱千百”。朝廷对上奏迟迟不复,在万般无奈中,郑板桥冒着丢官和杀头的危险,决定开仓赈济,让百姓持券借贷。郑板桥把自己的想法告诉县丞和典吏,听取他们的意见。他们认为,私自开仓犯刀剐之罪,千万不可操之过急,还是等上面批示下来后再做打算为好。板桥听了生气地说:“ 什么时候了,上面问罪,我一个人顶着!哪怕掉了脑袋也行!”

你对诗人郑燮又有了怎样的了解?

墨竹图题诗

清 郑燮

衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。

“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。”扬州八怪之一的郑板桥的这一诗句,在2015年初召开的县委书记研修班上,被习近平总书记引用来谈如何当好县委书记,告诫当官者群众利益无小事。这一诗句经过历史长河的大浪淘沙,成为脍炙人口的经典名句,关键在于其中饱含着深厚的爱民情怀。

咏鹅

唐 骆宾王

鹅,鹅,鹅,

曲项向天歌。

白毛浮绿水,

红掌拨清波。

咏柳

唐 贺知章

碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

梅花

宋 王安石

墙角数枝梅,

凌寒独自开。

遥知不是雪,

为有暗香来。

青松

陈毅

大雪压青松,

青松挺且直。

要知松高洁,

待到雪化时。

在我们的人生道路上,难免会遇到这样那样的困境,甚至是灾难,这个时候,恐惧和逃避是没有用的,我们积极调整心态,勇敢、坚韧、乐观、洁身自好,这样才能走出逆境,迎来阳光。

王安石:北宋诗人,政治家,文学家。他在北宋极端复杂和艰难的局势下,积极改革,而得不到支持,其孤独心态和艰难处境,与梅花自然有共通的地方。所以通过对梅花不畏严寒的高洁品性的赞赏,表达自己像梅一样坚强高洁品质。

梅

宋 王安石

墙角数枝梅,凌寒独自开。

遥知不是雪,为有暗香来。

黄巢:唐末农民起义领袖。菊花就是广大被压迫人民的象征,显示了农民革命领袖果决坚定的精神风貌。

菊花

唐·黄巢

待到秋来九月八, 我花开后百花杀。

冲天香阵透长安, 满城尽带黄金甲。

课后作业:

在于谦的《咏煤炭》、王冕的《墨梅》《白梅》和骆宾王的《在狱咏蝉》中选择一首,读懂诗句,知道所写之物的特点,借助资料,发现物和人的相似之处,准备交流。

10 古诗三首

《马诗》

《石灰吟》

《竹石》

感受诗中的力量!

咏物诗

《马诗》

《石灰吟》

《竹石》

托物言志

《马诗》

《石灰吟》

《竹石》

托物言志?

读准古诗 读好节奏

◆《马诗》 “燕山月似钩”这一句中,“燕”读一声,“似”读平舌音。

◆《石灰吟》 “千锤万凿出深山”这一句中,“凿”读“Záo”。

◆《竹石》 “粉骨碎身浑不怕”这一句不要读成“粉身碎骨”。

大 漠 / 沙 如 雪,

燕 山 / 月 似 钩。

何 当 / 金 络 脑,

快 走 / 踏 清 秋。

马 诗

李贺

千锤/万凿/出/深山,

烈火/焚烧/若/等闲。

粉骨/碎身/浑/不怕,

要留/清白/在/人间。

咬定/青山/不放松,

立根/原在/破岩中。

千磨/万击/还坚劲,

任尔/东西/南北风。

石灰吟

竹 石

大漠沙如雪

燕山月似钩

何当金络脑

快走踏清秋

平沙万里,在月光下像铺上一层白皑皑的霜雪。连绵的燕山山岭上,一弯明月当空,如弯钩一般。什么时候才能给它戴上金络头,在秋高气爽的疆场上驰骋,建立功勋呢?

我的前身是石灰石,住在大山里,勤奋的工匠经过千锤万凿把我与大山分离。将石灰石放入石灰窑中与焦炭混合在一起煅烧,就变成了生石灰。经过烈火的考验,我的主要成分发生了变化,由碳酸钙变成了氧化钙。这时的我外形仍然象一块块石头,但浑身雪白。如果把生石灰放进水中,水立即就沸腾起来,像水烧开了一样。如果这时碰到人的肌肤,其烫伤程度要远远超过沸水的烫伤程度。经过这次巨变,我成了另一种形态——熟石灰。这个过程把我由块状的石头变成了粉末状的白灰。我的主要成分也由氧化钙变成了氢氧化钙。不过,这个过程对我而言不算什么。因为只有这样,我才能更好地为人类服务。人们把我洒在猪舍、鸡舍或刷在树上用于消毒杀菌;把我与沙子混合搅拌均匀后用来砌砖,这样砌的砖较为牢固;房子修建好后,还要用石灰浆来粉刷墙壁,让墙壁变得洁白坚硬;许多化工厂用我来处理酸性污水;果农也用我和硫酸铜配成药液来杀菌除虫。石灰自述 石灰吟:对石灰的赞颂。吟:古代诗歌体裁的一种名称。

千锤万凿:用铁锤击,用钢钎凿。千 万:指撞击次数多,虚指, 不是实指一千一万,是夸张手法。

若等闲:好像平常事一样。 若,好像。等闲,平常,轻松。

浑:全。

清白:双关语,表面指石灰的颜色,隐指高尚的节操,洁白的人生。

只有经过千万次锤打才能从深山里开采出来,它把熊熊烈火的焚烧当作很平常的一件事。即使粉身碎骨也毫不惧怕,甘愿把一身清白留在人世间。

竹子抓住青山一点也不放松,它的根牢牢地扎在岩石缝中。经历无数磨难和打击身骨仍坚劲,任凭你刮酷暑的东南风,还是严冬的西北风。

这三首古诗分别描写了三样不同的事物,那诗人想借这三样事物表达自己怎样的情感呢?这三首诗又蕴含怎样的力量呢?(请同学们拿出你们查阅的资料,了解诗人及创作北景)

第二课时

一( )当先 ( )到成功

老( )识途 千军万( )

万( )奔腾 快( )加鞭

马

马

马

马

马

马

你会填吗?

马诗

唐 李贺

大漠/沙如雪,

燕山/月似钩。

何当/金络脑,

快走/踏清秋。

大漠羽书飞,长城未解围。

大漠孤烟直,长河落日圆。

大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

日暮沙漠陲,战胜烟尘里,

月光下的大漠,萧杀.清冷,正是战场的氛围。

*旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。 ——[南北朝]《木兰诗》

*胡雁鸣,辞燕山,昨发委羽朝度关。

——[唐]李白《鸣雁行》

*渐近燕山。回首乡关归路难。

——[宋]蒋氏女《减字木兰花·题雄州驿》

*回首燕山,月明庭树,两枝乌绕。

——[元]王恽《水龙吟·送焦和之赴西夏行省》

*胡儿饮马彰义门,烽火夜照燕山云。

———[明]李梦阳《石将军战场歌》

……

燕山月似钩

男儿何不带吴钩,收取关山五十州。

李贺(790-816),唐代诗人,字长吉,河南福昌人。他才华横溢,满腹傲气,迫切地想为国家、为人民奉献,但一生怀才不遇。27岁时在郁闷悲苦中去世。他生不逢时,又不愿意媚俗取宠,因而饱受世事的嘲弄。这种情绪直接影响了他的性格,融进了诗作,使他的诗平添了一层冷艳神秘的色彩,因而人们称他为“诗鬼”。 作者所处唐朝中末贞元、元和之际,正是藩镇肆虐为时最久、为祸最烈的地带,作者希望能扫除战乱,建功立业,但终是不被赏识。对马有所偏爱的作者或许受伯乐识马所启,结合自己报国无门、怀才不遇的现实,带着愤懑之情创作了此诗。

这首诗明为咏叹马,实则咏叹人,诗人借咏叹马的命运表达自己渴望像战马一样被人重用,建功立业,保家卫国的远大志向和怀才不遇的感慨。

第三课时

于谦(1398.5.13-1457.2.16),字廷益,号节庵,官至少保,世称于少保,汉族,明代名臣,民族英雄。于谦为官廉洁正直,曾平反冤狱,救灾赈荒,深受百姓爱戴。明英宗时,瓦剌入侵,英宗被俘。于谦议立景帝,亲自率兵固守北京,击退瓦剌,使人民免遭蒙古贵族再次野蛮统治。但英宗复辟后却以“谋逆罪”诬杀了这位民族英雄。这首《石灰吟》可以说是于谦生平和人格的真实写照。

郑燮:郑板桥。幼年家贫,丧母,赖乳母教养,并随其父学画,一生只画兰/竹/石/,自称“四时不谢之兰,百节长青之竹,万古不败之石,千秋不变之人”。早年便在扬州以卖画为生,其诗/书/画/,世称“三绝”。经常过着困窘生活。后由朋友资助,才得到读书机会,并应科举而为康熙秀才、雍正举人、乾隆进士了,扬州八怪领军人物。做官期间,鞭挞奸吏,力争赈济,后被诬告罢官。在他离职时,只有三头毛驴,可谓“两袖清风”“一官归去来”。这首诗正是他不与世人同流合污的写照。

1.三位诗人的人生经历都非常坎坷。

2.这三首古诗能反映出他们的内心和人格.

石灰吟

明 于谦

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

锤

(一)两袖清风宦官王振专权,肆无忌惮地收受百官贿赂。于谦却从不送礼。有人劝他至少带点土产,于谦笑着甩了甩两只袖子,说:“只有清风”。这就是成语“两袖清风”的来历。(二)牢狱之灾王振一直对于谦怀恨于心,就找了个理由把于谦投进监狱,并判处死刑。于谦还是不屈服。老百姓们听说后,不断联名上书,要求释放于谦。三个月后,王振见民愤实在太大,只好把于谦放了出来。(三) 力挽狂澜边境的也先对明朝一直虎视眈眈。在王振的怂恿下,皇帝御驾亲征。可是,由于王振决策失当,二十万将士战死沙场。皇帝被俘。明朝一片混乱。有人提出,放弃都城北京,举国迁都南京。群臣沉默着。这时,于谦勇敢地站了出来:“建议南迁之人,该杀!京师是国家的根本!你们难道都忘了南宋亡国的事了吗?”于谦义正辞严,驳回了南迁的建议。(四) 英雄本色也先来势汹汹地率十万大军直取北京。于谦,生平第一次脱下文官的朝服,换上武将的铠甲,带领着身后的两万将士,以拼死一战的决心,大败也先。经此一役,也先退回了边境。明朝保住了,百姓们也避免了成为亡国奴的命运。你对于谦的“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。”有了怎样更深的理解?

石灰吟

明 于谦

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

①洁白色泽

②高尚节操

不怕牺牲

坚守高洁情操

于谦从小发愤读书,立志为国为民。有一天,他信步走到一座石灰窑前,观看师傅们煅烧石灰。只见一堆堆青黑色的山石,经过熊熊烈火的焚烧之后,都变成了白色的石灰。他深有感触,略加思索之后,便吟出了《石灰吟》这首脍炙人口的诗篇。那一年,于谦十二岁。

竹石

清 郑燮

咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

乾隆十一年(1746年),郑板桥调任潍县知县。恰逢潍县遭遇百年不遇的灾荒,百姓卖儿鬻女,四处逃亡,饿殍遍野,民不聊生,甚至出现“人相食”的惨状。郑板桥到任后,经常微服私访,深入民间考察灾情。面对如此严重的灾情,郑板桥寝食难安,于是接连上书朝廷,要求开仓赈济,以救百姓于水火。有些富户巨贾又趁火打劫,囤积居奇,高价售粮,致使“斗粟值钱千百”。朝廷对上奏迟迟不复,在万般无奈中,郑板桥冒着丢官和杀头的危险,决定开仓赈济,让百姓持券借贷。郑板桥把自己的想法告诉县丞和典吏,听取他们的意见。他们认为,私自开仓犯刀剐之罪,千万不可操之过急,还是等上面批示下来后再做打算为好。板桥听了生气地说:“ 什么时候了,上面问罪,我一个人顶着!哪怕掉了脑袋也行!”

你对诗人郑燮又有了怎样的了解?

墨竹图题诗

清 郑燮

衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。

“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。”扬州八怪之一的郑板桥的这一诗句,在2015年初召开的县委书记研修班上,被习近平总书记引用来谈如何当好县委书记,告诫当官者群众利益无小事。这一诗句经过历史长河的大浪淘沙,成为脍炙人口的经典名句,关键在于其中饱含着深厚的爱民情怀。

咏鹅

唐 骆宾王

鹅,鹅,鹅,

曲项向天歌。

白毛浮绿水,

红掌拨清波。

咏柳

唐 贺知章

碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

梅花

宋 王安石

墙角数枝梅,

凌寒独自开。

遥知不是雪,

为有暗香来。

青松

陈毅

大雪压青松,

青松挺且直。

要知松高洁,

待到雪化时。

在我们的人生道路上,难免会遇到这样那样的困境,甚至是灾难,这个时候,恐惧和逃避是没有用的,我们积极调整心态,勇敢、坚韧、乐观、洁身自好,这样才能走出逆境,迎来阳光。

王安石:北宋诗人,政治家,文学家。他在北宋极端复杂和艰难的局势下,积极改革,而得不到支持,其孤独心态和艰难处境,与梅花自然有共通的地方。所以通过对梅花不畏严寒的高洁品性的赞赏,表达自己像梅一样坚强高洁品质。

梅

宋 王安石

墙角数枝梅,凌寒独自开。

遥知不是雪,为有暗香来。

黄巢:唐末农民起义领袖。菊花就是广大被压迫人民的象征,显示了农民革命领袖果决坚定的精神风貌。

菊花

唐·黄巢

待到秋来九月八, 我花开后百花杀。

冲天香阵透长安, 满城尽带黄金甲。

课后作业:

在于谦的《咏煤炭》、王冕的《墨梅》《白梅》和骆宾王的《在狱咏蝉》中选择一首,读懂诗句,知道所写之物的特点,借助资料,发现物和人的相似之处,准备交流。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐