2.《烛之武退秦师》课件(共54张PPT) 统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 2.《烛之武退秦师》课件(共54张PPT) 统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-17 10:45:21 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

一言之辩,重于九鼎之宝;三寸之舌,强于百万之师。

——刘勰《文心雕龙》

1955年,著名科学家钱学森冲破重重阻挠回国,当时美国海军处长金泊尔说:“我宁可把这家伙枪毙了,也不让他离开美国,无论他在哪里,都抵得上五个师。”

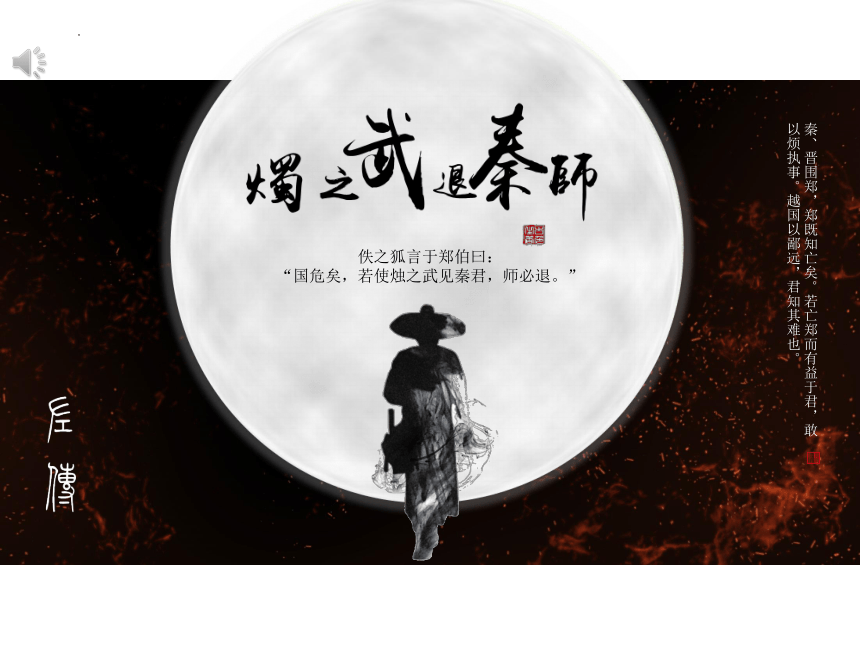

秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。

佚之狐言于郑伯曰:

“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”

1.背诵全文;

2.积累文言知识点,包括实词,虚词的用法,句法知识,古文化常识等,培养文言阅读能力。(重点)

3.体会烛之武高超的语言艺术,分析人物说理的思路和技巧。(重点)

4、学习古人国难当头,不计个人安危得失,顾全大局的爱国主义精神。

学习目标

左丘明,姓丘,名明,因其父任左史官,故称左丘明。春秋末年鲁国人,史学家、文学家。曾任鲁国史官,晚年患眼疾,辞官还乡后,开始编纂《左传》、《国语》。后世尊称其为“文宗史圣”、“经臣史祖”等,史学界推左丘明为中国史学的开山鼻祖,是中国传统史学的创始人。

【作者作品简介】

左丘失明,厥有《国语》——司马迁

《左传》,是中国古代第一部叙事完备的编年体史书。 因为《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称作“春秋三传”,《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》。

(①传--注释或解释经书的文字。) 《左传》主要记录了周王室的衰微,诸侯争霸的历史,对各类礼仪规范、典章制度、社会风俗、民族关系、道德观念、天文地理、历法时令、古代文献、神话传说、歌谣言语均有记述和评论。

【作者作品简介】

《左传》也是一部富有文学价值的历史散文著作。《左传》善于描写战争和记述外交辞令,记事条理清楚,详略得当;写人简洁生动,人物形象栩栩如生,是历代散文的典范。

《左传》文学地位

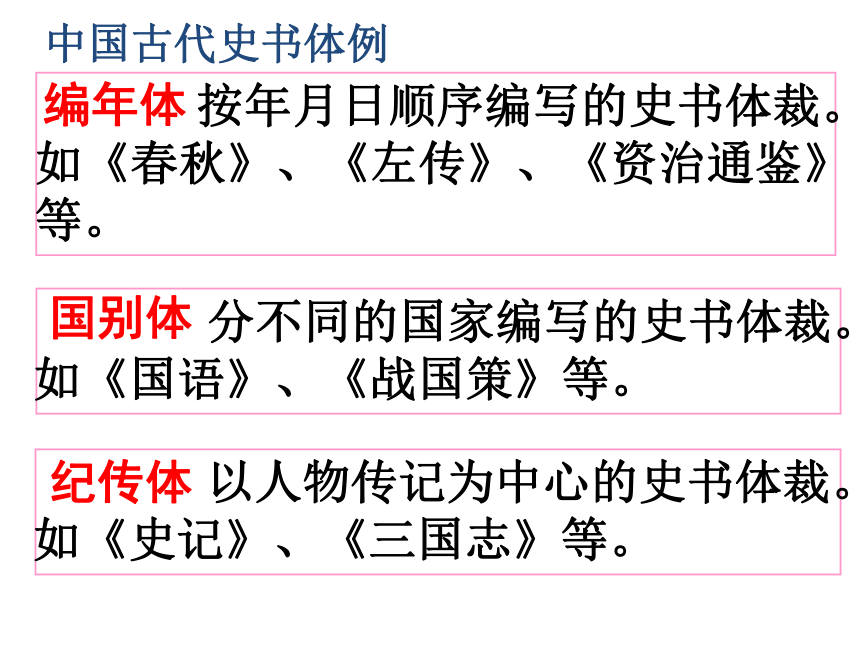

按年月日顺序编写的史书体裁。如《春秋》、《左传》、《资治通鉴》等。

分不同的国家编写的史书体裁。如《国语》、《战国策》等。

以人物传记为中心的史书体裁。如《史记》、《三国志》等。

编年体

国别体

纪传体

中国古代史书体例

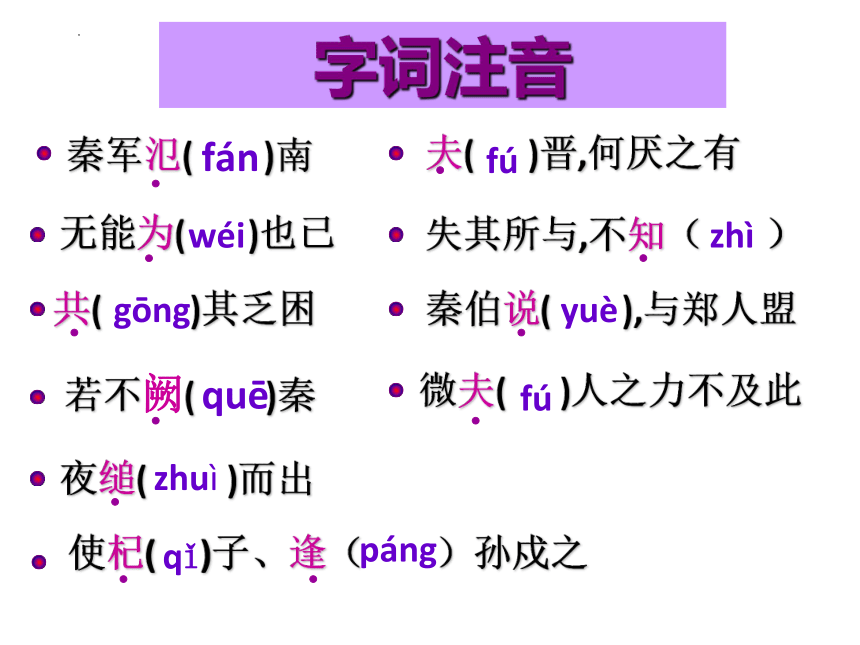

无能为( )也已

共( )其乏困

秦伯说( ),与郑人盟

夫( )晋,何厌之有

微夫( )人之力不及此

wéi

fú

gōng

yuè

fú

fán

zhuì

quē

秦军氾( )南

若不阙( )秦

夜缒( )而出

失其所与,不知( )

使杞( )子、逢( )孙戍之

zhì

qǐ

páng

字词注音

秦晋围郑,郑国危在旦夕。烛之武奉郑君之命,只身前往秦国,说服了秦君,免去了一场战祸。

整体感知

课文讲述了一个什么样故事?

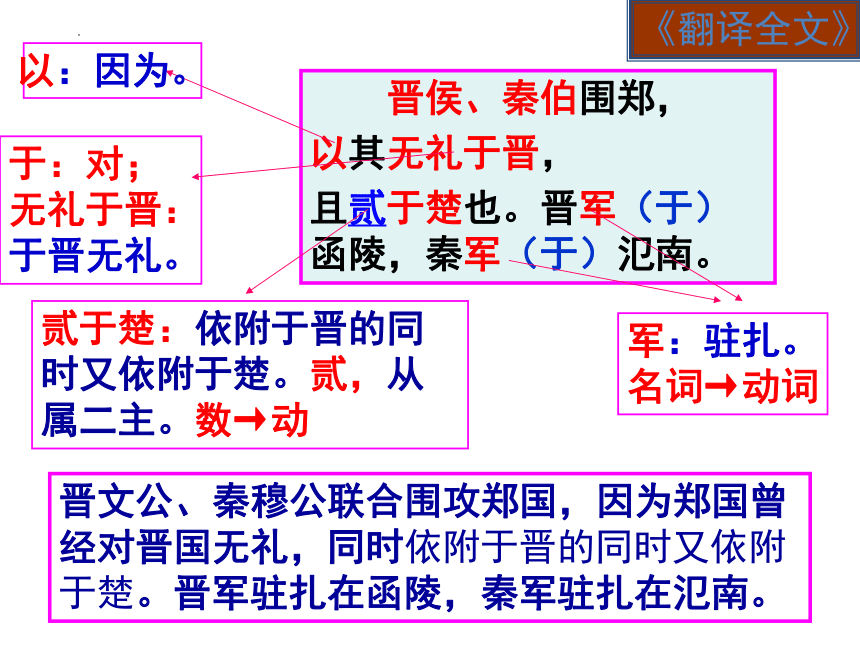

晋侯、秦伯围郑,

以其无礼于晋,

且贰于楚也。晋军(于)函陵,秦军(于)氾南。

晋文公、秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾经对晋国无礼,同时依附于晋的同时又依附于楚。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾南。

于:对;无礼于晋:于晋无礼。

以:因为。

贰于楚:依附于晋的同时又依附于楚。贰,从属二主。数→动

军:驻扎。名词→动词

《翻译全文》

秦晋围郑

研读文本

1.齐读第一节。思考写了什么事情?

第一节

2.秦晋为何围郑?

以其无礼于晋,且贰于楚也

分析背景

重耳过郑(前637)

晋公子重耳出亡至郑国,叔詹劝郑文公要礼待重耳,郑文公却不听又劝告,对重耳无礼。这就是课文中“以其无礼于晋”一事。

郑先后与楚、晋结盟(前632)

公元前 632年,晋、楚争霸中原,战于城濮,楚军大败,晋国成为中原镇霸主。当时,郑国处多战之地,无险可据,郑文公曾出兵帮助楚国。楚败,郑文公内心恐惧,又派人到晋国请罪求和。五五月,晋侯、郑伯盟于衡雍(现在河南原阳西),但晋、郑间的隔阂并未消除。郑既出兵助楚攻晋,又盟于晋,这就是文中所言“且贰于楚也”。

《烛之武退秦师》这个故事发生在公元前 630 年,与城濮之战只相隔两年。秦、晋围郑实属城濮之战的余波。

整体感知

故事发生时秦、晋、郑三国的地理形势?战争形势?

秦 晋 围 郑 形 势 图

氾南

秋

筆

春

法

仅 25 个字,寥寥数语,就交待清楚了出兵的原因和当时复杂的形势,可见《左传》的语言简洁凝练,语言艺术的高超。

一字寓褒贬

微言有大义

春秋笔法

CHUNQIUBIFA

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。

师:军队。

之:代词,他。

若:假如。使:派

于郑伯言

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在国事危急却来求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。

之:助词,主谓之间,取消句子的独立性,不译。

无能为也已:不能干什么了。为:做(什么)已,同“矣”

子:古代对男子的尊称。

是,代词,这。过,过错。也,判断句的标志。

然:然而。

辞:推辞

犹:尚且

(烛之武)许之

研读文本

自由诵读第二节。思考写了什么事情?

第二节

烛之武临危受命

品读人物

PINDURENWU

佚之狐

请找出文中最能体现佚之狐形象的一个字。

必

信心十足,慧眼识珠

品读人物

郑伯

请找出文中最能体现郑伯形象的词。

子、不利

歉意真诚,精于言辞

PINDURENWU

品读人物

烛之武是如何回复郑伯的?

不满、辛酸

臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

烛之武

PINDURENWU

因怀才不遇,而发牢骚,对郑伯的不满和戏谑。

许之。

品读人物

烛之武是如何回复郑伯的?

义、勇

许之。

烛之武

PINDURENWU

烛之武在游说秦伯之前,只是郑国的一个圉正(养马官),有着怀才不遇的愤怨,但在郑国危难之际,挺身而出,只身去说服秦伯,足见其义、勇。

臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

烛之武是如何去见秦伯的?

重点探究

1.文章写烛之武在使命前先辞后受,有什么作用?

(1)交代了烛之武是一个不受重用的老臣,让人体会到他一直怀才不遇的痛苦。

(2)委婉的批判了郑伯不能用人,但在关键时刻作为国君,尚能接受规劝,诚恳认错。

(3)点明烛之武深明大义,在国家利益前放弃个人得失,临危受命,也让烛之武的形象有血有肉,文章生动有趣。

品读人物

烛之武是如何去见秦伯的?

勇

夜缒而出

烛之武

PINDURENWU

此事属高度机密, 只能老者孤身前往敌营;

已是兵临城下,大门已无法再打开, 渲染出大战前的紧张气氛。

许之。

品读人物

烛之武是如何说服秦伯的?

烛之武

PINDURENWU

秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

夜 缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知其亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。

当晚,烛之武用绳子从城上吊下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道自己要灭亡了。如果灭掉郑国对您有什么好处,那就冒昧地拿(亡郑这件事)烦劳您。

夜:名词作状语。在夜里;当夜。

亡:使…灭亡。 使动用法。

缒:用绳子拴着从上往下送。

执事:执行事务的人,对对方的敬称

(烛之武)曰

既:已经

越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

越过晋国把远方的郑国作为秦国的边境,您知道是很难的,(您)怎么要用灭掉郑国来给邻国(晋国)增加土地呢?邻邦的势力雄厚了,您的势力也就相对削弱了。假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东方道路上的主人,秦国的使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。

以:相当于“而”。

鄙:把…当作(边邑)。

焉:哪里,怎么。以:连词,表目的,“来”。陪:增加。

以(之)为;东道主:东方道路上的主人。

行李:出使的人,使者。之:主谓之间。

共:同“供”。乏困:缺少的(东西)。形→名

越:跨过。

厚:变雄厚

薄:变弱

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

况且,您曾经给予晋惠公恩惠,他也曾答应把焦、瑕两城割让给您,然而,他早上渡河归晋,晚上就修筑防御工事拒秦,这是您知道的。

济,渡河。设版,指修筑防御工事。版,筑土墙用的夹板 。

尝,曾经。为,给予。赐,恩惠。

之:主谓之间。也,表判断。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

晋国有什么满足的呢?现在它已经在东边使郑国成为晋国的边界,又想扩张西部的疆界,如果不侵损秦国,晋国将从哪里得到他们所企求的土地呢?使秦国受损而使晋国受益,您还是好好考虑吧!”

东:向东。封:疆界,使……成为疆界。

肆:延伸,扩张。

“厌”,通“餍””满足。“之”,宾语前置的标志。

唯:句首语气词,表示希望。图:考虑。

阙:侵损,削减

焉:从哪里

分析背景

秦立晋君(前 651)

这一年,晋献公卒,晋国陷入内乱。晋国大夫里克杀了继位者者--骊姬之子奚齐,并派人迎接公子重耳回国为君。重耳不就。后又派人迎接公子夷吾。夷吾采纳了大臣的意见,厚礼贿赂秦国,答应割让焦、瑕予秦。于是秦穆公拥立夷吾为晋君,即晋惠公。这就是课文中所言“且君尝为晋君赐矣”。 君”即秦穆公,“晋君”即晋惠公,“赐”则指“秦立晋君” 之事。

惠公背约(前650)

晋惠公借秦国之力即位后,对割让土地之事非常后悔,就派大臣丕郑赴秦国,以“先君之地不得擅许”为由食言。这就是文中“许君焦、瑕,朝济而夕设版焉”。“君”指秦穆公,“许君焦瑕”则指公元前 651 年晋惠公夷吾答应把焦、瑕给秦一事。秦、晋两国之间的关系从此出现了裂痕。

小组讨论:烛之武说服秦君的四点理由:

一、越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。亡郑无益

二、若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。舍郑无害

四、夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。晋未来无厌

三、且君尝为晋君赐矣,许君焦瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。晋过去无信

重点探究

2. 课文第三段,烛之武是怎样一步步说服秦穆公的?其中哪点最关键?

(1)课文第三段的重点在“说”,说辞虽仅百余字,却委婉曲折,开阖跌宕,步步紧逼,层层深入。可分四层:

①“秦、晋围郑,郑既知亡矣”——坦言知亡,避其锐气。

②“若亡郑而有益于君”至“君之薄也”——指出亡郑只对晋国有利。

③“若舍郑以为东道主”至“君亦无所害”——说明舍郑会对秦国有益。

④“且君尝为晋君赐矣”至“唯君图之”,烛之武从秦、晋两国的历史关系,说明晋国曾对秦国过河拆桥、忘恩负义,让秦国意识到自己的危险。

(2)其中烛之武站在秦国的立场上分析这点最关键。

品读人物

烛之武是如何说服秦伯的?

烛之武

PINDURENWU

秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

Para.1:晋侯、秦伯围郑

戴高帽,暗示“秦晋联盟”,以秦为主导。

淡化晋,转移主要矛盾。

品读人物

烛之武是如何说服秦伯的?

烛之武

PINDURENWU

秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

为何不直接用“晋”?

用“晋”显得太直接,离间的目的性太强;“邻”字比“晋”字更含蓄形象,表露了秦晋最真实的关系,耐人寻味。

秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 。

秦伯高兴了,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,就率军回国。

盟:名作动,结盟。

戍:守卫。

说:通“悦”,高兴。

乃:于是,就。

研读文本

烛之武采取了什么方式去游说的呢?有没有效果呢?我们看到第三段,写了什么事情?

第三节

智退秦师

研读文本

说秦的结果是?

第三节

①秦郑订立盟约;

②秦国驻兵守郑。

秦伯说,……,乃还

秦权衡利害,决定退兵,但却派人留守要塞,体现其老奸巨猾的一面。

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

子犯请求晋侯下令攻击秦军。晋侯说:“不行。假如没有那人的支持,我就不会有今天。依靠了别人的力量却又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧。”这样晋军也撤离了郑国。

微:如果没有。夫人:那人。

因:依靠

敝:损害

与:结交,亲附

知:同“智”

其:表商量语气,还是。

去:离开。

易:交换

及:达到

武:战时应遵守的道义准则

研读文本

自由诵读第四节。思考写了什么事情?

第四节

晋师撤离

品读人物

你觉得晋侯是位怎样的君主?

果断冷静、智慧

因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;

以乱易整,不武。

因人之力而敝之,不仁也;失其所与,不知也;

以乱易整,不武也。

晋侯

PINDURENWU

吾其还也。

吾还。

品读人物

不武断专行

吾其还也。

吾还。

“其”和“也”连用,都有商量的语气。

PINDURENWU

晋侯

你觉得晋侯是位怎样的君主?

因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;

以乱易整,不武。

烛之武退秦师

合作探究,理清脉络

起因

发展

高潮

结局

秦晋围郑

(无礼于晋,且贰于楚)

临危受命

夜缒出城

劝退秦师

坦言知亡,动之以情

阐明利害,晓之以理

以利相诱,为秦着想

秦晋退兵

引史为例,巧设离间

深明大义“志士”

临危受命

知难而上

“勇士”

机智善辩 “辩士”

讨论:你最欣赏的是哪一个人物,理由是什么

烛之武

郑伯(伯乐)

次要人物

佚之狐

秦伯

晋侯

虚心纳谏 勇于改过

知人善举 慧眼识珠

善于决策 善谋利益

审时度势 随机应变

写作特点

1、详略得当

这篇课文主要表现烛之武怎样说退秦师的,所以对“退秦师”的前因后果只作简略交代,其它枝节更是只字未提。从而做到繁而不杂,层次井然。

2、伏笔与照应

这篇文章虽短,但在叙述故事时,却能够处处注意伏笔与照应。例如,在交代秦、晋围郑的原因时,说是“以其无礼于晋,且贰于楚”,说明没有太多的矛盾冲突。这就为下文烛之武说退秦军埋下了伏笔。

3、波澜起伏

这篇课文波澜起伏,生动活泼。从大军压境到最后的平息,课文都是有张有弛,曲折有致,增强了文章的艺术感染力。

归纳文章主旨

本文记叙了秦晋围郑,烛之武说退秦兵,从而解除郑国的危险处境的过程,表现了烛之武临危受命、不避艰险解除国难的精神,也表现了他机智善变的外交才能。

贰于楚也

以为东道主

行李之往来

今有急而求子

越国以鄙远

微夫人之力

古今异义

(从属二主/数词二的大写)

(东方道路上的主人/泛指主人)

(使者/指外出的人携带的随身物品)

(您,对人的敬称/儿子)

(把……作为边邑/粗鄙、低下)

(那个人/尊称人的妻子)

词类活用:

退:

使动,使……撤退。

军:

名词作动词,驻军。

东:

名词作状语,在东面。

远:

形容词作名词,在此指郑国。

且君尝为晋君赐矣

(恩惠,好处)

动词→名词

词类活用

(烛之武)许之 (主语)

(烛之武)辞曰:“臣之壮也……”(主语)

(晋惠公)许君焦、瑕 (主语)

(烛之武)夜,缒而出 (主语)

敢以(之)烦执事 (宾语)

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南 (介词)

省略句

特殊句式

以其无礼于晋

(于晋无礼——介词结构后置)

且贰于楚也

(于楚从属——介词结构后置)

佚之狐言于郑伯

(于郑伯言——介词结构后置)

若亡郑而有益于君

(于君有益——介词结构后置)

何厌之有

(有何厌——宾语前置)

倒装句

特殊句式

判断句

邻之厚,君之薄也。

(“也”表判断)

是寡人之过也。

(“也”表判断)

特殊句式

秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。

佚之狐言于郑伯曰:

“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”

一言之辩,重于九鼎之宝;三寸之舌,强于百万之师。

——刘勰《文心雕龙》

1955年,著名科学家钱学森冲破重重阻挠回国,当时美国海军处长金泊尔说:“我宁可把这家伙枪毙了,也不让他离开美国,无论他在哪里,都抵得上五个师。”

秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。

佚之狐言于郑伯曰:

“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”

1.背诵全文;

2.积累文言知识点,包括实词,虚词的用法,句法知识,古文化常识等,培养文言阅读能力。(重点)

3.体会烛之武高超的语言艺术,分析人物说理的思路和技巧。(重点)

4、学习古人国难当头,不计个人安危得失,顾全大局的爱国主义精神。

学习目标

左丘明,姓丘,名明,因其父任左史官,故称左丘明。春秋末年鲁国人,史学家、文学家。曾任鲁国史官,晚年患眼疾,辞官还乡后,开始编纂《左传》、《国语》。后世尊称其为“文宗史圣”、“经臣史祖”等,史学界推左丘明为中国史学的开山鼻祖,是中国传统史学的创始人。

【作者作品简介】

左丘失明,厥有《国语》——司马迁

《左传》,是中国古代第一部叙事完备的编年体史书。 因为《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称作“春秋三传”,《左传》是《春秋左氏传》的简称,又名《左氏春秋》。

(①传--注释或解释经书的文字。) 《左传》主要记录了周王室的衰微,诸侯争霸的历史,对各类礼仪规范、典章制度、社会风俗、民族关系、道德观念、天文地理、历法时令、古代文献、神话传说、歌谣言语均有记述和评论。

【作者作品简介】

《左传》也是一部富有文学价值的历史散文著作。《左传》善于描写战争和记述外交辞令,记事条理清楚,详略得当;写人简洁生动,人物形象栩栩如生,是历代散文的典范。

《左传》文学地位

按年月日顺序编写的史书体裁。如《春秋》、《左传》、《资治通鉴》等。

分不同的国家编写的史书体裁。如《国语》、《战国策》等。

以人物传记为中心的史书体裁。如《史记》、《三国志》等。

编年体

国别体

纪传体

中国古代史书体例

无能为( )也已

共( )其乏困

秦伯说( ),与郑人盟

夫( )晋,何厌之有

微夫( )人之力不及此

wéi

fú

gōng

yuè

fú

fán

zhuì

quē

秦军氾( )南

若不阙( )秦

夜缒( )而出

失其所与,不知( )

使杞( )子、逢( )孙戍之

zhì

qǐ

páng

字词注音

秦晋围郑,郑国危在旦夕。烛之武奉郑君之命,只身前往秦国,说服了秦君,免去了一场战祸。

整体感知

课文讲述了一个什么样故事?

晋侯、秦伯围郑,

以其无礼于晋,

且贰于楚也。晋军(于)函陵,秦军(于)氾南。

晋文公、秦穆公联合围攻郑国,因为郑国曾经对晋国无礼,同时依附于晋的同时又依附于楚。晋军驻扎在函陵,秦军驻扎在氾南。

于:对;无礼于晋:于晋无礼。

以:因为。

贰于楚:依附于晋的同时又依附于楚。贰,从属二主。数→动

军:驻扎。名词→动词

《翻译全文》

秦晋围郑

研读文本

1.齐读第一节。思考写了什么事情?

第一节

2.秦晋为何围郑?

以其无礼于晋,且贰于楚也

分析背景

重耳过郑(前637)

晋公子重耳出亡至郑国,叔詹劝郑文公要礼待重耳,郑文公却不听又劝告,对重耳无礼。这就是课文中“以其无礼于晋”一事。

郑先后与楚、晋结盟(前632)

公元前 632年,晋、楚争霸中原,战于城濮,楚军大败,晋国成为中原镇霸主。当时,郑国处多战之地,无险可据,郑文公曾出兵帮助楚国。楚败,郑文公内心恐惧,又派人到晋国请罪求和。五五月,晋侯、郑伯盟于衡雍(现在河南原阳西),但晋、郑间的隔阂并未消除。郑既出兵助楚攻晋,又盟于晋,这就是文中所言“且贰于楚也”。

《烛之武退秦师》这个故事发生在公元前 630 年,与城濮之战只相隔两年。秦、晋围郑实属城濮之战的余波。

整体感知

故事发生时秦、晋、郑三国的地理形势?战争形势?

秦 晋 围 郑 形 势 图

氾南

秋

筆

春

法

仅 25 个字,寥寥数语,就交待清楚了出兵的原因和当时复杂的形势,可见《左传》的语言简洁凝练,语言艺术的高超。

一字寓褒贬

微言有大义

春秋笔法

CHUNQIUBIFA

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。

师:军队。

之:代词,他。

若:假如。使:派

于郑伯言

辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在国事危急却来求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。

之:助词,主谓之间,取消句子的独立性,不译。

无能为也已:不能干什么了。为:做(什么)已,同“矣”

子:古代对男子的尊称。

是,代词,这。过,过错。也,判断句的标志。

然:然而。

辞:推辞

犹:尚且

(烛之武)许之

研读文本

自由诵读第二节。思考写了什么事情?

第二节

烛之武临危受命

品读人物

PINDURENWU

佚之狐

请找出文中最能体现佚之狐形象的一个字。

必

信心十足,慧眼识珠

品读人物

郑伯

请找出文中最能体现郑伯形象的词。

子、不利

歉意真诚,精于言辞

PINDURENWU

品读人物

烛之武是如何回复郑伯的?

不满、辛酸

臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

烛之武

PINDURENWU

因怀才不遇,而发牢骚,对郑伯的不满和戏谑。

许之。

品读人物

烛之武是如何回复郑伯的?

义、勇

许之。

烛之武

PINDURENWU

烛之武在游说秦伯之前,只是郑国的一个圉正(养马官),有着怀才不遇的愤怨,但在郑国危难之际,挺身而出,只身去说服秦伯,足见其义、勇。

臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。

烛之武是如何去见秦伯的?

重点探究

1.文章写烛之武在使命前先辞后受,有什么作用?

(1)交代了烛之武是一个不受重用的老臣,让人体会到他一直怀才不遇的痛苦。

(2)委婉的批判了郑伯不能用人,但在关键时刻作为国君,尚能接受规劝,诚恳认错。

(3)点明烛之武深明大义,在国家利益前放弃个人得失,临危受命,也让烛之武的形象有血有肉,文章生动有趣。

品读人物

烛之武是如何去见秦伯的?

勇

夜缒而出

烛之武

PINDURENWU

此事属高度机密, 只能老者孤身前往敌营;

已是兵临城下,大门已无法再打开, 渲染出大战前的紧张气氛。

许之。

品读人物

烛之武是如何说服秦伯的?

烛之武

PINDURENWU

秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

夜 缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知其亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。

当晚,烛之武用绳子从城上吊下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道自己要灭亡了。如果灭掉郑国对您有什么好处,那就冒昧地拿(亡郑这件事)烦劳您。

夜:名词作状语。在夜里;当夜。

亡:使…灭亡。 使动用法。

缒:用绳子拴着从上往下送。

执事:执行事务的人,对对方的敬称

(烛之武)曰

既:已经

越国以鄙远,君知其难也;焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

越过晋国把远方的郑国作为秦国的边境,您知道是很难的,(您)怎么要用灭掉郑国来给邻国(晋国)增加土地呢?邻邦的势力雄厚了,您的势力也就相对削弱了。假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东方道路上的主人,秦国的使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。

以:相当于“而”。

鄙:把…当作(边邑)。

焉:哪里,怎么。以:连词,表目的,“来”。陪:增加。

以(之)为;东道主:东方道路上的主人。

行李:出使的人,使者。之:主谓之间。

共:同“供”。乏困:缺少的(东西)。形→名

越:跨过。

厚:变雄厚

薄:变弱

且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

况且,您曾经给予晋惠公恩惠,他也曾答应把焦、瑕两城割让给您,然而,他早上渡河归晋,晚上就修筑防御工事拒秦,这是您知道的。

济,渡河。设版,指修筑防御工事。版,筑土墙用的夹板 。

尝,曾经。为,给予。赐,恩惠。

之:主谓之间。也,表判断。

夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

晋国有什么满足的呢?现在它已经在东边使郑国成为晋国的边界,又想扩张西部的疆界,如果不侵损秦国,晋国将从哪里得到他们所企求的土地呢?使秦国受损而使晋国受益,您还是好好考虑吧!”

东:向东。封:疆界,使……成为疆界。

肆:延伸,扩张。

“厌”,通“餍””满足。“之”,宾语前置的标志。

唯:句首语气词,表示希望。图:考虑。

阙:侵损,削减

焉:从哪里

分析背景

秦立晋君(前 651)

这一年,晋献公卒,晋国陷入内乱。晋国大夫里克杀了继位者者--骊姬之子奚齐,并派人迎接公子重耳回国为君。重耳不就。后又派人迎接公子夷吾。夷吾采纳了大臣的意见,厚礼贿赂秦国,答应割让焦、瑕予秦。于是秦穆公拥立夷吾为晋君,即晋惠公。这就是课文中所言“且君尝为晋君赐矣”。 君”即秦穆公,“晋君”即晋惠公,“赐”则指“秦立晋君” 之事。

惠公背约(前650)

晋惠公借秦国之力即位后,对割让土地之事非常后悔,就派大臣丕郑赴秦国,以“先君之地不得擅许”为由食言。这就是文中“许君焦、瑕,朝济而夕设版焉”。“君”指秦穆公,“许君焦瑕”则指公元前 651 年晋惠公夷吾答应把焦、瑕给秦一事。秦、晋两国之间的关系从此出现了裂痕。

小组讨论:烛之武说服秦君的四点理由:

一、越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。亡郑无益

二、若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。舍郑无害

四、夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。晋未来无厌

三、且君尝为晋君赐矣,许君焦瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。晋过去无信

重点探究

2. 课文第三段,烛之武是怎样一步步说服秦穆公的?其中哪点最关键?

(1)课文第三段的重点在“说”,说辞虽仅百余字,却委婉曲折,开阖跌宕,步步紧逼,层层深入。可分四层:

①“秦、晋围郑,郑既知亡矣”——坦言知亡,避其锐气。

②“若亡郑而有益于君”至“君之薄也”——指出亡郑只对晋国有利。

③“若舍郑以为东道主”至“君亦无所害”——说明舍郑会对秦国有益。

④“且君尝为晋君赐矣”至“唯君图之”,烛之武从秦、晋两国的历史关系,说明晋国曾对秦国过河拆桥、忘恩负义,让秦国意识到自己的危险。

(2)其中烛之武站在秦国的立场上分析这点最关键。

品读人物

烛之武是如何说服秦伯的?

烛之武

PINDURENWU

秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

Para.1:晋侯、秦伯围郑

戴高帽,暗示“秦晋联盟”,以秦为主导。

淡化晋,转移主要矛盾。

品读人物

烛之武是如何说服秦伯的?

烛之武

PINDURENWU

秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

为何不直接用“晋”?

用“晋”显得太直接,离间的目的性太强;“邻”字比“晋”字更含蓄形象,表露了秦晋最真实的关系,耐人寻味。

秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 。

秦伯高兴了,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,就率军回国。

盟:名作动,结盟。

戍:守卫。

说:通“悦”,高兴。

乃:于是,就。

研读文本

烛之武采取了什么方式去游说的呢?有没有效果呢?我们看到第三段,写了什么事情?

第三节

智退秦师

研读文本

说秦的结果是?

第三节

①秦郑订立盟约;

②秦国驻兵守郑。

秦伯说,……,乃还

秦权衡利害,决定退兵,但却派人留守要塞,体现其老奸巨猾的一面。

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

子犯请求晋侯下令攻击秦军。晋侯说:“不行。假如没有那人的支持,我就不会有今天。依靠了别人的力量却又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧。”这样晋军也撤离了郑国。

微:如果没有。夫人:那人。

因:依靠

敝:损害

与:结交,亲附

知:同“智”

其:表商量语气,还是。

去:离开。

易:交换

及:达到

武:战时应遵守的道义准则

研读文本

自由诵读第四节。思考写了什么事情?

第四节

晋师撤离

品读人物

你觉得晋侯是位怎样的君主?

果断冷静、智慧

因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;

以乱易整,不武。

因人之力而敝之,不仁也;失其所与,不知也;

以乱易整,不武也。

晋侯

PINDURENWU

吾其还也。

吾还。

品读人物

不武断专行

吾其还也。

吾还。

“其”和“也”连用,都有商量的语气。

PINDURENWU

晋侯

你觉得晋侯是位怎样的君主?

因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;

以乱易整,不武。

烛之武退秦师

合作探究,理清脉络

起因

发展

高潮

结局

秦晋围郑

(无礼于晋,且贰于楚)

临危受命

夜缒出城

劝退秦师

坦言知亡,动之以情

阐明利害,晓之以理

以利相诱,为秦着想

秦晋退兵

引史为例,巧设离间

深明大义“志士”

临危受命

知难而上

“勇士”

机智善辩 “辩士”

讨论:你最欣赏的是哪一个人物,理由是什么

烛之武

郑伯(伯乐)

次要人物

佚之狐

秦伯

晋侯

虚心纳谏 勇于改过

知人善举 慧眼识珠

善于决策 善谋利益

审时度势 随机应变

写作特点

1、详略得当

这篇课文主要表现烛之武怎样说退秦师的,所以对“退秦师”的前因后果只作简略交代,其它枝节更是只字未提。从而做到繁而不杂,层次井然。

2、伏笔与照应

这篇文章虽短,但在叙述故事时,却能够处处注意伏笔与照应。例如,在交代秦、晋围郑的原因时,说是“以其无礼于晋,且贰于楚”,说明没有太多的矛盾冲突。这就为下文烛之武说退秦军埋下了伏笔。

3、波澜起伏

这篇课文波澜起伏,生动活泼。从大军压境到最后的平息,课文都是有张有弛,曲折有致,增强了文章的艺术感染力。

归纳文章主旨

本文记叙了秦晋围郑,烛之武说退秦兵,从而解除郑国的危险处境的过程,表现了烛之武临危受命、不避艰险解除国难的精神,也表现了他机智善变的外交才能。

贰于楚也

以为东道主

行李之往来

今有急而求子

越国以鄙远

微夫人之力

古今异义

(从属二主/数词二的大写)

(东方道路上的主人/泛指主人)

(使者/指外出的人携带的随身物品)

(您,对人的敬称/儿子)

(把……作为边邑/粗鄙、低下)

(那个人/尊称人的妻子)

词类活用:

退:

使动,使……撤退。

军:

名词作动词,驻军。

东:

名词作状语,在东面。

远:

形容词作名词,在此指郑国。

且君尝为晋君赐矣

(恩惠,好处)

动词→名词

词类活用

(烛之武)许之 (主语)

(烛之武)辞曰:“臣之壮也……”(主语)

(晋惠公)许君焦、瑕 (主语)

(烛之武)夜,缒而出 (主语)

敢以(之)烦执事 (宾语)

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南 (介词)

省略句

特殊句式

以其无礼于晋

(于晋无礼——介词结构后置)

且贰于楚也

(于楚从属——介词结构后置)

佚之狐言于郑伯

(于郑伯言——介词结构后置)

若亡郑而有益于君

(于君有益——介词结构后置)

何厌之有

(有何厌——宾语前置)

倒装句

特殊句式

判断句

邻之厚,君之薄也。

(“也”表判断)

是寡人之过也。

(“也”表判断)

特殊句式

秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也。

佚之狐言于郑伯曰:

“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])