纲要下第18课 冷战与国际格局的演变 课件(44张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要下第18课 冷战与国际格局的演变 课件(44张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-17 15:08:11 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

冷战的怪圈:

“挑战”与“应战”之角力

《中外历史纲要(下)》第八单元第18课

《冷战与国际格局的演变》

课程标准:通过了解冷战的典型事件,认识冷战的基本特征,

理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响

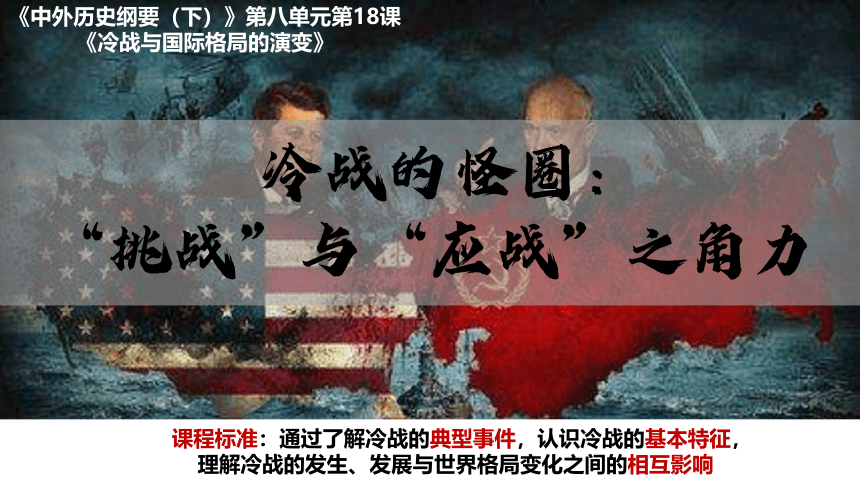

西占区的B记马克

东占区的D记马克

一个国家,两种货币

分裂的信号

1.货币博弈的背后掩盖着怎样的历史事实?

2.美苏双方的角力何以在这里集中体现?

美苏角斗场

导入新课:货币的博弈

课前自主

美

苏

国家利益

意识形态

国家战略

强大实力

对立

基础

壹

暗流的涌动:冷战的酝酿

[自主学习部分]

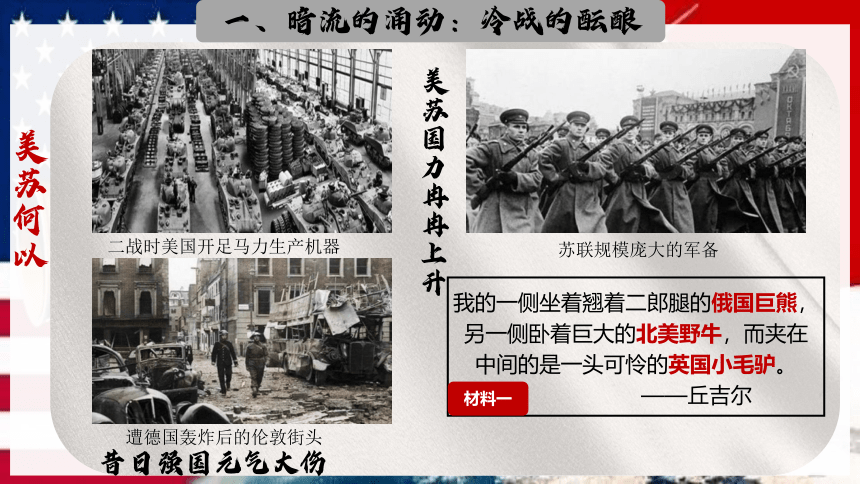

美苏何以

美苏国力冉冉上升

二战时美国开足马力生产机器

苏联规模庞大的军备

遭德国轰炸后的伦敦街头

我的一侧坐着翘着二郎腿的俄国巨熊,另一侧卧着巨大的北美野牛,而夹在中间的是一头可怜的英国小毛驴。

——丘吉尔

昔日强国元气大伤

材料一

一、暗流的涌动:冷战的酝酿

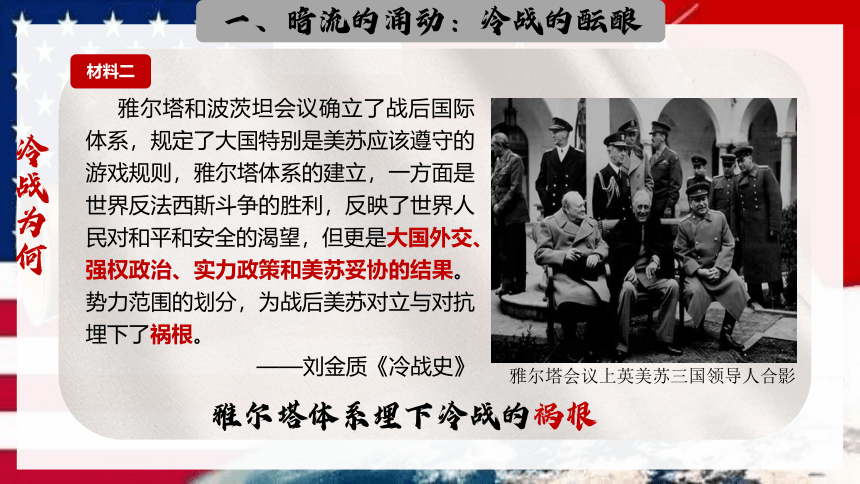

雅尔塔和波茨坦会议确立了战后国际体系,规定了大国特别是美苏应该遵守的游戏规则,雅尔塔体系的建立,一方面是世界反法西斯斗争的胜利,反映了世界人民对和平和安全的渴望,但更是大国外交、强权政治、实力政策和美苏妥协的结果。势力范围的划分,为战后美苏对立与对抗埋下了祸根。

——刘金质《冷战史》

雅尔塔会议上英美苏三国领导人合影

雅尔塔体系埋下冷战的祸根

冷战为何

材料二

一、暗流的涌动:冷战的酝酿

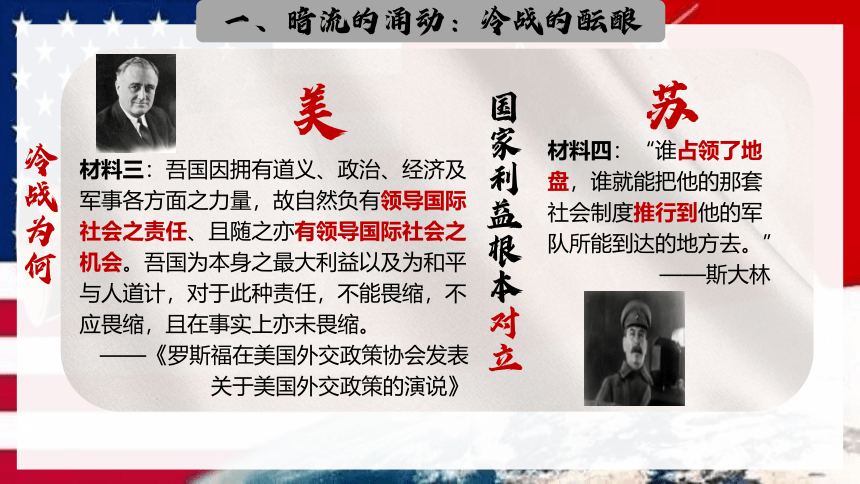

材料三:吾国因拥有道义、政治、经济及军事各方面之力量,故自然负有领导国际社会之责任、且随之亦有领导国际社会之机会。吾国为本身之最大利益以及为和平与人道计,对于此种责任,不能畏缩,不应畏缩,且在事实上亦未畏缩。

——《罗斯福在美国外交政策协会发表关于美国外交政策的演说》

材料四:“谁占领了地盘,谁就能把他的那套社会制度推行到他的军队所能到达的地方去。”

——斯大林

国家利益根本对立

冷战为何

美

苏

一、暗流的涌动:冷战的酝酿

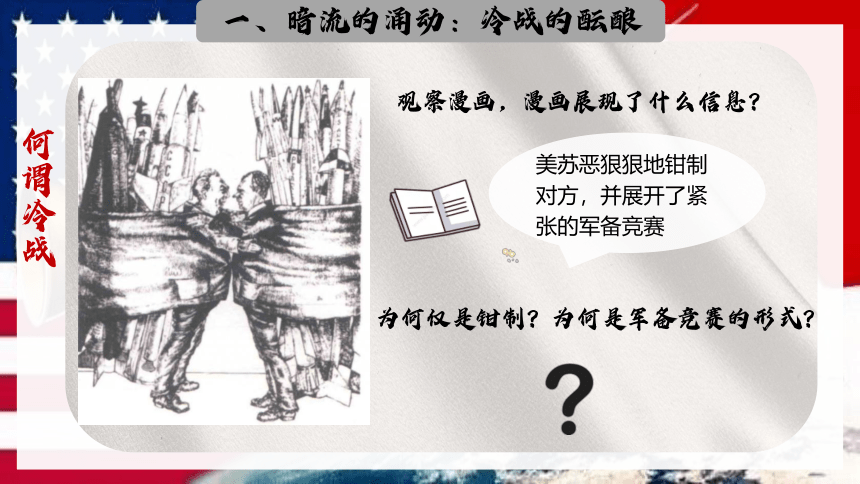

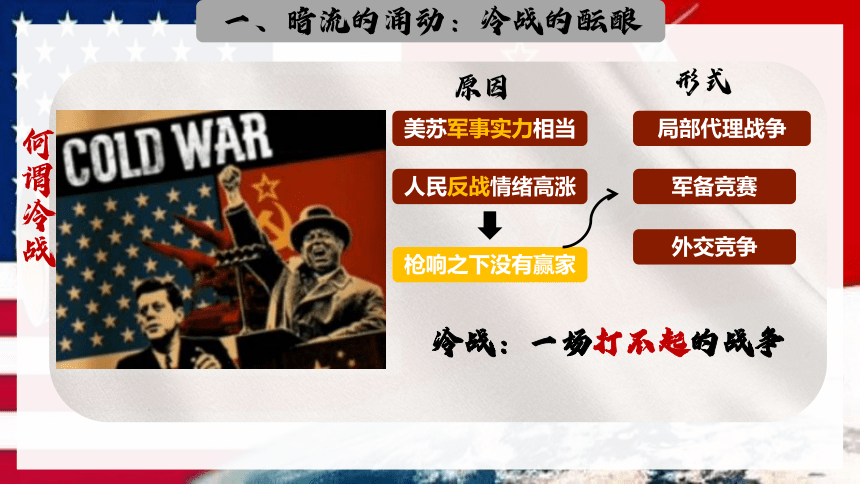

何谓冷战

观察漫画,漫画展现了什么信息?

美苏恶狠狠地钳制对方,并展开了紧张的军备竞赛

为何仅是钳制?为何是军备竞赛的形式?

一、暗流的涌动:冷战的酝酿

外交竞争

美苏军事实力相当

人民反战情绪高涨

枪响之下没有赢家

局部代理战争

军备竞赛

冷战:一场打不起的战争

何谓冷战

形式

原因

一、暗流的涌动:冷战的酝酿

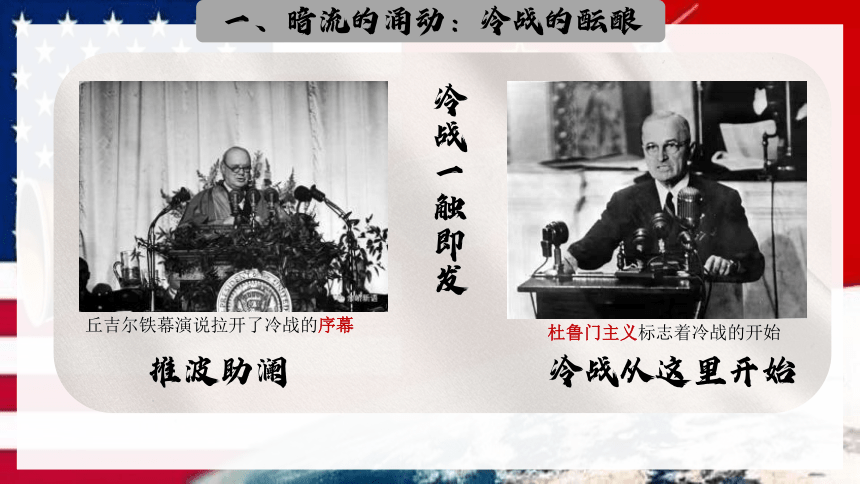

冷战一触即发

丘吉尔铁幕演说拉开了冷战的序幕

杜鲁门主义标志着冷战的开始

推波助澜

冷战从这里开始

一、暗流的涌动:冷战的酝酿

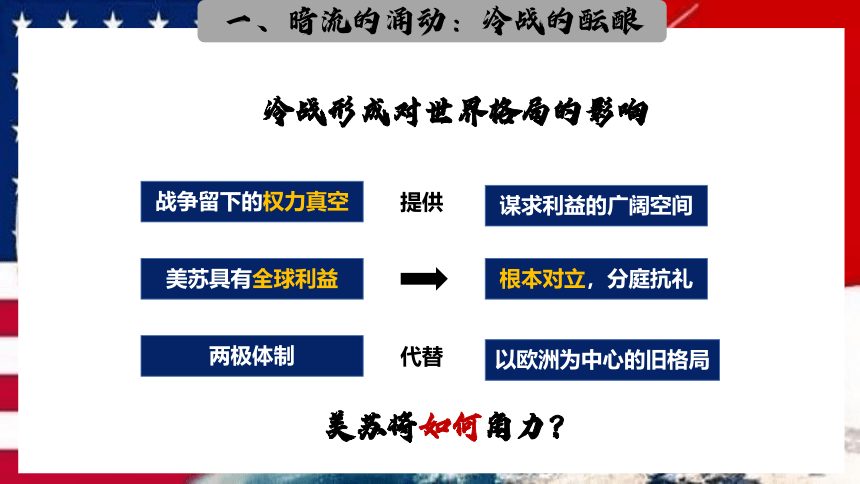

两极体制

战争留下的权力真空

代替

以欧洲为中心的旧格局

提供

谋求利益的广阔空间

美苏具有全球利益

根本对立,分庭抗礼

冷战形成对世界格局的影响

美苏将如何角力?

一、暗流的涌动:冷战的酝酿

贰

美苏的角力:撕裂的柏林

美苏英法分占德国和柏林

1948年西柏林冬天的大规模饥荒

柏林封锁后空运物资到西柏林

西占区通往西柏林的三条空中走廊

利益争夺,撕裂德国

材料一: 西占区从实行货币改革时起,就断绝了与苏占区的经济联系。苏联认为西占区实行的经济政策违背了《波茨坦协议》,是分裂德国的严重步骤……6月24日,苏联封锁了西柏林与西德之间的陆上交通,停止向柏林供应煤和电。30日,苏联又封锁了两地的水上交通。“柏林封锁事件”导致“柏林危机”发生。柏林成为德国、欧洲和世界矛盾的焦点。面对苏联对西柏林的封锁,西方三国仍决定留在柏林,利用“空中走廊”空运食物供应西柏林市民。1949年5月12日,经过秘密谈判,苏联宣布撤销封锁,危机结束。

二、美苏的角力:撕裂的柏林

利益争夺,撕裂柏林

柏林危机的爆发,导致欧洲国家对苏联更加恐慌,1949年在美英法占领区成立“联邦德国”(或称西德),苏联随后在苏占区成立“民主德国”(或称东德),美国加紧成立北约,将西德纳入北约阵营,向苏联施加压力。苏联针锋相对,成立华约,两极对峙格局正式形成。

“北约”和“华约”对峙示意图

任务一:观察地图,哪些地区被纳入了两极阵营?

东德

西德

材料二

二、美苏的角力:撕裂的柏林

德国分裂

两极对峙

1958年11月,苏联要求美、英、法三国在6个月内从西柏林撤军、遭到坚决反对,第二次柏林危机爆发。1961年8月12-13日。东德在西柏林周围拉起一道全长约154千米的路障和铁丝网,后来改建成水泥墙。这就是“柏林墙”。美国对此提出强烈抗议,并派装甲部队来到柏林墙下,与苏联坦克对峙但双方避免发生直接军事冲突。

——《中外历史纲要下》第111页

危机期间在教堂祈祷的西柏林民众

第二次柏林危机美苏坦克对峙

1959年赫鲁晓夫访美,危机有所缓和

材料三

1958年赫鲁晓夫在莫斯科体育馆发表演讲

二、美苏的角力:撕裂的柏林

反苏宣传的前沿阵地?

意识形态冲突,互相猜忌

“整个柏林位于民主德国领土,整个柏林属于民主德国主权范围。”

——乌布利希

材料四

这堵墙全长165公里,分内外两层,两墙之间有100米宽的“无人地带”。墙边设有280个观察哨、137个地堡、273个警犬桩以及总计108公里长的坑道。

——孟钟捷、霍仁龙主编《地图上的德国史》

1961年修建柏林墙

柏林墙封闭前一瞬间

材料五

二、美苏的角力:撕裂的柏林

柏林墙,地缘政治的僵局

纵观美苏冷战最为严重的危机中,美苏之间在长期的对抗中所形成的战争调控机制成功的避免了冷战升级为热战。在第一次柏林危机时,双方希望通过谈判谋求问题的解决。最终,经过多轮角逐与谈判,危机解除。第二次柏林危机的和平解决也是美苏双方善于运用战争调节机制的有力证明。在这场危机中,美苏双方虽然都采取了咄咄逼人的态势,但都没有发起挑战对方忍耐极限的危险举动。双方也是尽量克制,使得这场严重的危机最终息事宁人。

——李宝宝《浅析战争调控机制在美苏冷战中的运用——以两次柏林危机与古巴导弹危机为例》

材料六

柏林危机:影响欧洲冷战格局发展的主要推动力量

二、美苏的角力:撕裂的柏林

息事宁人,避免战争

二、美苏的角力:撕裂的柏林

从这次美苏角逐中,可以归纳出冷战的特征如下:

冷战的特征

大国之间的利益冲突

强烈的意识形态色彩

明显的地缘政治特征

有避免战争的调控机制

在柏林危机事件中,柏林墙的建立成为了丘吉尔所说的欧洲铁幕的物理象征,是冷战的标志性建筑。

柏林危机的结局:围墙阻隔的世界

继柏林危机后,冷战继续扩展,世界各种力量分化组合,世界格局出现了新的特征。继续学习冷战中的典型事件,尝试解决:

1.以上归纳的冷战特征能否体现在其他典型事件中?

2.国际格局是如何随着冷战的发展而演变?

二、美苏的角力:撕裂的柏林

分组学习

叁

变动的世界:冷战的扩展

1961年美国与古巴断交。苏联取得了打入美国在西半球势力范围的机会,向古巴提供经济、军事援助。美国感到不安。1962年8月,美国高空侦察机在古巴上空发现近程导弹发射场。肯尼迪总统对苏联发出警告。苏联予以否认……就在肯尼迪进行战争威胁,核战争一触即发之际,赫鲁晓夫自知苏联仍处于军事劣势,无可奈何地后退了……10月28日,赫鲁晓夫被迫同意从古巴撤出苏联导弹,古巴导弹危机结束。

往古巴运送导弹的苏联运船

清晰可见的环形导弹基地

第一小组:古巴导弹危机——核战边缘的妥协

材料一

三、变动的世界:冷战的扩展

教学活动:分组学习

材料二:赫鲁晓夫在回忆录中谈到古巴导弹危机时说:尽管我们的阶级对抗是不可调和的,肯尼迪和我在防止军事冲突的问题上,却找到了共同的立场和共同语言。

——[苏]赫鲁晓夫著《最后的遗言——赫鲁晓夫回忆录续集》

材料三:核武器只有威慑功能……站在世界两端的两个人,要是能下定决心毁灭整个人类文明,那简直就是疯了。

——肯尼迪

危机期间肯尼迪在国会

第一小组:古巴导弹危机——核战边缘的妥协

三、变动的世界:冷战的扩展

教学活动:分组学习

核战的边缘

冷战的自我调控机制

“漫长的和平”

任务二:请第一小组阅读以上材料并结合所学,回答下列问题:

问题1:材料指向了什么历史事件,根据材料能够提取什么信息?

问题2:柏林危机展现的冷战特征能否在这里体现?并说明依据。

第一小组:古巴导弹危机——核战边缘的妥协

放在美国家门口的炸弹

三、变动的世界:冷战的扩展

教学活动:分组学习

第二小组:美苏太空竞赛——没有胜者的游戏

苏联发射“卫星一号”

“达摩克利斯之剑”高悬头顶?

东风压倒西风?

制度优势?

材料一:“苏联现在可以随时把卫星载重重换成核弹头,放置在同步轨道的美国上方位置。”

——赫鲁晓夫

苏联卫星效应

发展中地区的命运和选择

影响

是和同样关注发展中地区的美国的一次博弈

三、变动的世界:冷战的扩展

教学活动:分组学习

美国星球大战计划

阿波罗登月

材料二:“控制太空的国家将会控制地球,就如过去几个世纪,控制了海洋的国家亦控制了大陆一样……在如此关键的竞争中,我们绝不能屈居第二”。

——肯尼迪

三、变动的世界:冷战的扩展

第二小组:美苏太空竞赛——没有胜者的游戏

教学活动:分组学习

1972年美苏签署《反导条约》

材料三:阿波罗登月计划无疑是早熟的,其时美国尚不具备成熟的登月条件,技术可行性有待证实,资金投入或至极限……美国的太空政策在很大程度上被恐惧、焦虑、挫败等非理性因素左右……

耗资巨大的太空项目遭到苏联各加盟共和国和苏共党内反对派的激烈批评。

——沈志华《冷战启示录》

“冻结恶性竞赛

拖垮苏联,加速冷战的终结

非理性的应战

材料四:国际关注、民众期待、利益集团、安全诉求、和平愿景,所有这些都使里根愈加坚持,也使戈尔巴乔夫疲于应对。

——沈志华《冷战启示录》

三、变动的世界:冷战的扩展

第二小组:美苏太空竞赛——没有胜者的游戏

教学活动:分组学习

大国利益争夺,政治博弈

意识形态对立,互相猜疑

适时调控,避免矛盾升级

【小结】冷战的基本特征能在这里体现:

三、变动的世界:冷战的扩展

任务三:请第二小组阅读以上材料并结合所学,回答下列问题:

问题1:材料反映了什么历史信息?

问题2:柏林危机展现的冷战特征能否也在这里体现?并说明依据。

古巴导弹危机

太空竞赛

第三小组:冷战中的内部危机——阵营分裂

中苏关系破裂

与苏联西欧保持等距离的南斯拉夫领导人

捷克人民反抗苏联

东欧的离心倾向

中苏的分歧逐渐加大

三、变动的世界:冷战的扩展

教学活动:分组学习

第三小组:冷战中的内部危机——阵营分裂

二战美国原子弹下的日本废墟

日本现代化汽车生产

欧共体总部大厦

日本谋求政治大国

西欧的恢复和发展

三、变动的世界:冷战的扩展

美国实力的下降

教学活动:分组学习

从经济角度看,美国不再是世界头号国家,世界也不再仅有两个超级大国。从经济状况和经济潜力看,当今世界有五大力量中心。未来五年、十年或十五年,在我们有生之年,我们将看到五大超级经济力量:美国、苏联、西欧、中国,当然还有日本……这意味着,与我们在第二次世界大战结束后所处的地位相比,美国面临着我们甚至连做梦也没有想到的挑战。在即将到来的世界中,美国将不再处于十分突出的地位、或者完全占支配地位了。

——《尼克松在堪萨斯城的讲话》(1971年7月6日)

尼克松

三、变动的世界:冷战的扩展

第三小组:冷战中的内部危机——阵营分裂

教学活动:分组学习

任务四:请第三小组阅读以上材料,思考下列两个问题:

问题1:材料表明冷战阵营内部发生了什么变化?

问题2:为什么会发生这样的变化?

欧共体发展壮大

日本谋求政治大国

中苏关系破裂

东欧反对苏联控制

阵营内部的分化

三、变动的世界:冷战的扩展

战争对经济的破坏

两大巨人的压制

社会发展的客观需要

经济一体化

发展科技革命

两个拳头打人

东欧离心倾向加强

教学活动:分组学习

不结盟运动在反对帝国主义、殖民主义,促进亚、非、拉各国民族解放运动的深入发展,在反对霸权主义、强权政治,维护第三世界国家的独立、主权和平等地位;在反对超级大国的侵略和战争政策,保卫世界和平;在改革旧的国际经济关系,建立国际经济新秩序等方面,做出了不懈的努力。

对冷战格局的抵抗,是亚非国家直接对话的动力

第16届不结盟运动峰会的徽标

非殖民化进程加速发展,国际政治权力分散化

三、变动的世界:冷战的扩展

第四小组:不结盟运动和中国的崛起

第四小组:不结盟运动和中国的崛起

周恩来万隆会议上发言

中国原子弹爆炸成功

中国重返联合国

实行改革开放伟大政策

三、变动的世界:冷战的扩展

中国的崛起之路

第四小组:不结盟运动和中国的崛起

三、变动的世界:冷战的扩展

中国的崛起 时间 事件

50年代 一五计划、和平共处五项基本原则、万隆会议

1964年 第一颗原子弹爆炸成功

1971年 中国恢复______________

1972年 ______________________

1978年 中国实行_____________

任务五:请第四小组结合所学知识,阅读以上材料和课本112页,完成下列任务。

1.不结盟运动和中国是如何影响世界格局的?2.完成下列表格。

成为两极格局的有力冲击力量

联合国合法席位

尼克松访华、中日建交

改革开放政策

世界朝公正化秩序化方向发展

肆

秩序的重构:冷战的余音

东欧剧变

拆毁柏林墙

戈尔巴乔夫发表辞职演说

背离社会主义的改革

西方和平演变来势汹汹

高度僵化的经济体制

积重 难返

苏联解体

四、秩序的重构:冷战的余音

两极格局瓦解 世界动荡和调整

欧盟:国际重要组织

联合国:维护世界和平

中国承担国际责任

世界多极化趋势不可逆转

四、秩序的重构:冷战的余音

一超多强,多边共生

冷战与世界格局的相互作用

任务六:梳理冷战时期的大事记,把握冷战与世界格局的相互影响。

两极对峙正式形成

苏联解体

冷战与世界格局的相互作用

材料一:两极格局自形成之日就孕育着变动的因素,到20世纪70年代,除了非西方世界的民族主义运动的兴起、中国等社会主义国家的独立探索与实践等有力地冲击着两极格局,来自西方阵营内部的纷争与分化也极大地促进了某种“多极化”的发展势头……冷战早期的那种政治、经济、军事上全面僵化对峙的两极结构已经发生了较大松动。

——梁军《从未有过的年代——基辛格“欧洲年”计划中的美英外交考察》

学习聚焦:两极格局中孕育着多极化发展趋势

四、秩序的重构:冷战的余音

本课小结

回顾1948年西柏林的大饥荒,和平的珍贵不言而喻。

冷战史提供的经验和教训是十分重要的。冷战虽然已经结束,但是当年形成冷战格局的深层历史因素并未离开今天的世界,冷战给国际关系和人类生存带来的影响也会在相当长的时间内起作用。而构建人类命运共同体是我们的不二选择。

构建人类命运共同体

本课小结

课后作业

学习冷战内容能够更好理解当下的国际秩序。请同学们结合所学冷战知识,分析俄乌冲突,并思考“冷战”带来的启示。

俄乌冲突和谈判

推荐书目

谢谢观看!

恳请批评指正!

冷战的怪圈:

“挑战”与“应战”之角力

《中外历史纲要(下)》第八单元第18课

《冷战与国际格局的演变》

课程标准:通过了解冷战的典型事件,认识冷战的基本特征,

理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响

西占区的B记马克

东占区的D记马克

一个国家,两种货币

分裂的信号

1.货币博弈的背后掩盖着怎样的历史事实?

2.美苏双方的角力何以在这里集中体现?

美苏角斗场

导入新课:货币的博弈

课前自主

美

苏

国家利益

意识形态

国家战略

强大实力

对立

基础

壹

暗流的涌动:冷战的酝酿

[自主学习部分]

美苏何以

美苏国力冉冉上升

二战时美国开足马力生产机器

苏联规模庞大的军备

遭德国轰炸后的伦敦街头

我的一侧坐着翘着二郎腿的俄国巨熊,另一侧卧着巨大的北美野牛,而夹在中间的是一头可怜的英国小毛驴。

——丘吉尔

昔日强国元气大伤

材料一

一、暗流的涌动:冷战的酝酿

雅尔塔和波茨坦会议确立了战后国际体系,规定了大国特别是美苏应该遵守的游戏规则,雅尔塔体系的建立,一方面是世界反法西斯斗争的胜利,反映了世界人民对和平和安全的渴望,但更是大国外交、强权政治、实力政策和美苏妥协的结果。势力范围的划分,为战后美苏对立与对抗埋下了祸根。

——刘金质《冷战史》

雅尔塔会议上英美苏三国领导人合影

雅尔塔体系埋下冷战的祸根

冷战为何

材料二

一、暗流的涌动:冷战的酝酿

材料三:吾国因拥有道义、政治、经济及军事各方面之力量,故自然负有领导国际社会之责任、且随之亦有领导国际社会之机会。吾国为本身之最大利益以及为和平与人道计,对于此种责任,不能畏缩,不应畏缩,且在事实上亦未畏缩。

——《罗斯福在美国外交政策协会发表关于美国外交政策的演说》

材料四:“谁占领了地盘,谁就能把他的那套社会制度推行到他的军队所能到达的地方去。”

——斯大林

国家利益根本对立

冷战为何

美

苏

一、暗流的涌动:冷战的酝酿

何谓冷战

观察漫画,漫画展现了什么信息?

美苏恶狠狠地钳制对方,并展开了紧张的军备竞赛

为何仅是钳制?为何是军备竞赛的形式?

一、暗流的涌动:冷战的酝酿

外交竞争

美苏军事实力相当

人民反战情绪高涨

枪响之下没有赢家

局部代理战争

军备竞赛

冷战:一场打不起的战争

何谓冷战

形式

原因

一、暗流的涌动:冷战的酝酿

冷战一触即发

丘吉尔铁幕演说拉开了冷战的序幕

杜鲁门主义标志着冷战的开始

推波助澜

冷战从这里开始

一、暗流的涌动:冷战的酝酿

两极体制

战争留下的权力真空

代替

以欧洲为中心的旧格局

提供

谋求利益的广阔空间

美苏具有全球利益

根本对立,分庭抗礼

冷战形成对世界格局的影响

美苏将如何角力?

一、暗流的涌动:冷战的酝酿

贰

美苏的角力:撕裂的柏林

美苏英法分占德国和柏林

1948年西柏林冬天的大规模饥荒

柏林封锁后空运物资到西柏林

西占区通往西柏林的三条空中走廊

利益争夺,撕裂德国

材料一: 西占区从实行货币改革时起,就断绝了与苏占区的经济联系。苏联认为西占区实行的经济政策违背了《波茨坦协议》,是分裂德国的严重步骤……6月24日,苏联封锁了西柏林与西德之间的陆上交通,停止向柏林供应煤和电。30日,苏联又封锁了两地的水上交通。“柏林封锁事件”导致“柏林危机”发生。柏林成为德国、欧洲和世界矛盾的焦点。面对苏联对西柏林的封锁,西方三国仍决定留在柏林,利用“空中走廊”空运食物供应西柏林市民。1949年5月12日,经过秘密谈判,苏联宣布撤销封锁,危机结束。

二、美苏的角力:撕裂的柏林

利益争夺,撕裂柏林

柏林危机的爆发,导致欧洲国家对苏联更加恐慌,1949年在美英法占领区成立“联邦德国”(或称西德),苏联随后在苏占区成立“民主德国”(或称东德),美国加紧成立北约,将西德纳入北约阵营,向苏联施加压力。苏联针锋相对,成立华约,两极对峙格局正式形成。

“北约”和“华约”对峙示意图

任务一:观察地图,哪些地区被纳入了两极阵营?

东德

西德

材料二

二、美苏的角力:撕裂的柏林

德国分裂

两极对峙

1958年11月,苏联要求美、英、法三国在6个月内从西柏林撤军、遭到坚决反对,第二次柏林危机爆发。1961年8月12-13日。东德在西柏林周围拉起一道全长约154千米的路障和铁丝网,后来改建成水泥墙。这就是“柏林墙”。美国对此提出强烈抗议,并派装甲部队来到柏林墙下,与苏联坦克对峙但双方避免发生直接军事冲突。

——《中外历史纲要下》第111页

危机期间在教堂祈祷的西柏林民众

第二次柏林危机美苏坦克对峙

1959年赫鲁晓夫访美,危机有所缓和

材料三

1958年赫鲁晓夫在莫斯科体育馆发表演讲

二、美苏的角力:撕裂的柏林

反苏宣传的前沿阵地?

意识形态冲突,互相猜忌

“整个柏林位于民主德国领土,整个柏林属于民主德国主权范围。”

——乌布利希

材料四

这堵墙全长165公里,分内外两层,两墙之间有100米宽的“无人地带”。墙边设有280个观察哨、137个地堡、273个警犬桩以及总计108公里长的坑道。

——孟钟捷、霍仁龙主编《地图上的德国史》

1961年修建柏林墙

柏林墙封闭前一瞬间

材料五

二、美苏的角力:撕裂的柏林

柏林墙,地缘政治的僵局

纵观美苏冷战最为严重的危机中,美苏之间在长期的对抗中所形成的战争调控机制成功的避免了冷战升级为热战。在第一次柏林危机时,双方希望通过谈判谋求问题的解决。最终,经过多轮角逐与谈判,危机解除。第二次柏林危机的和平解决也是美苏双方善于运用战争调节机制的有力证明。在这场危机中,美苏双方虽然都采取了咄咄逼人的态势,但都没有发起挑战对方忍耐极限的危险举动。双方也是尽量克制,使得这场严重的危机最终息事宁人。

——李宝宝《浅析战争调控机制在美苏冷战中的运用——以两次柏林危机与古巴导弹危机为例》

材料六

柏林危机:影响欧洲冷战格局发展的主要推动力量

二、美苏的角力:撕裂的柏林

息事宁人,避免战争

二、美苏的角力:撕裂的柏林

从这次美苏角逐中,可以归纳出冷战的特征如下:

冷战的特征

大国之间的利益冲突

强烈的意识形态色彩

明显的地缘政治特征

有避免战争的调控机制

在柏林危机事件中,柏林墙的建立成为了丘吉尔所说的欧洲铁幕的物理象征,是冷战的标志性建筑。

柏林危机的结局:围墙阻隔的世界

继柏林危机后,冷战继续扩展,世界各种力量分化组合,世界格局出现了新的特征。继续学习冷战中的典型事件,尝试解决:

1.以上归纳的冷战特征能否体现在其他典型事件中?

2.国际格局是如何随着冷战的发展而演变?

二、美苏的角力:撕裂的柏林

分组学习

叁

变动的世界:冷战的扩展

1961年美国与古巴断交。苏联取得了打入美国在西半球势力范围的机会,向古巴提供经济、军事援助。美国感到不安。1962年8月,美国高空侦察机在古巴上空发现近程导弹发射场。肯尼迪总统对苏联发出警告。苏联予以否认……就在肯尼迪进行战争威胁,核战争一触即发之际,赫鲁晓夫自知苏联仍处于军事劣势,无可奈何地后退了……10月28日,赫鲁晓夫被迫同意从古巴撤出苏联导弹,古巴导弹危机结束。

往古巴运送导弹的苏联运船

清晰可见的环形导弹基地

第一小组:古巴导弹危机——核战边缘的妥协

材料一

三、变动的世界:冷战的扩展

教学活动:分组学习

材料二:赫鲁晓夫在回忆录中谈到古巴导弹危机时说:尽管我们的阶级对抗是不可调和的,肯尼迪和我在防止军事冲突的问题上,却找到了共同的立场和共同语言。

——[苏]赫鲁晓夫著《最后的遗言——赫鲁晓夫回忆录续集》

材料三:核武器只有威慑功能……站在世界两端的两个人,要是能下定决心毁灭整个人类文明,那简直就是疯了。

——肯尼迪

危机期间肯尼迪在国会

第一小组:古巴导弹危机——核战边缘的妥协

三、变动的世界:冷战的扩展

教学活动:分组学习

核战的边缘

冷战的自我调控机制

“漫长的和平”

任务二:请第一小组阅读以上材料并结合所学,回答下列问题:

问题1:材料指向了什么历史事件,根据材料能够提取什么信息?

问题2:柏林危机展现的冷战特征能否在这里体现?并说明依据。

第一小组:古巴导弹危机——核战边缘的妥协

放在美国家门口的炸弹

三、变动的世界:冷战的扩展

教学活动:分组学习

第二小组:美苏太空竞赛——没有胜者的游戏

苏联发射“卫星一号”

“达摩克利斯之剑”高悬头顶?

东风压倒西风?

制度优势?

材料一:“苏联现在可以随时把卫星载重重换成核弹头,放置在同步轨道的美国上方位置。”

——赫鲁晓夫

苏联卫星效应

发展中地区的命运和选择

影响

是和同样关注发展中地区的美国的一次博弈

三、变动的世界:冷战的扩展

教学活动:分组学习

美国星球大战计划

阿波罗登月

材料二:“控制太空的国家将会控制地球,就如过去几个世纪,控制了海洋的国家亦控制了大陆一样……在如此关键的竞争中,我们绝不能屈居第二”。

——肯尼迪

三、变动的世界:冷战的扩展

第二小组:美苏太空竞赛——没有胜者的游戏

教学活动:分组学习

1972年美苏签署《反导条约》

材料三:阿波罗登月计划无疑是早熟的,其时美国尚不具备成熟的登月条件,技术可行性有待证实,资金投入或至极限……美国的太空政策在很大程度上被恐惧、焦虑、挫败等非理性因素左右……

耗资巨大的太空项目遭到苏联各加盟共和国和苏共党内反对派的激烈批评。

——沈志华《冷战启示录》

“冻结恶性竞赛

拖垮苏联,加速冷战的终结

非理性的应战

材料四:国际关注、民众期待、利益集团、安全诉求、和平愿景,所有这些都使里根愈加坚持,也使戈尔巴乔夫疲于应对。

——沈志华《冷战启示录》

三、变动的世界:冷战的扩展

第二小组:美苏太空竞赛——没有胜者的游戏

教学活动:分组学习

大国利益争夺,政治博弈

意识形态对立,互相猜疑

适时调控,避免矛盾升级

【小结】冷战的基本特征能在这里体现:

三、变动的世界:冷战的扩展

任务三:请第二小组阅读以上材料并结合所学,回答下列问题:

问题1:材料反映了什么历史信息?

问题2:柏林危机展现的冷战特征能否也在这里体现?并说明依据。

古巴导弹危机

太空竞赛

第三小组:冷战中的内部危机——阵营分裂

中苏关系破裂

与苏联西欧保持等距离的南斯拉夫领导人

捷克人民反抗苏联

东欧的离心倾向

中苏的分歧逐渐加大

三、变动的世界:冷战的扩展

教学活动:分组学习

第三小组:冷战中的内部危机——阵营分裂

二战美国原子弹下的日本废墟

日本现代化汽车生产

欧共体总部大厦

日本谋求政治大国

西欧的恢复和发展

三、变动的世界:冷战的扩展

美国实力的下降

教学活动:分组学习

从经济角度看,美国不再是世界头号国家,世界也不再仅有两个超级大国。从经济状况和经济潜力看,当今世界有五大力量中心。未来五年、十年或十五年,在我们有生之年,我们将看到五大超级经济力量:美国、苏联、西欧、中国,当然还有日本……这意味着,与我们在第二次世界大战结束后所处的地位相比,美国面临着我们甚至连做梦也没有想到的挑战。在即将到来的世界中,美国将不再处于十分突出的地位、或者完全占支配地位了。

——《尼克松在堪萨斯城的讲话》(1971年7月6日)

尼克松

三、变动的世界:冷战的扩展

第三小组:冷战中的内部危机——阵营分裂

教学活动:分组学习

任务四:请第三小组阅读以上材料,思考下列两个问题:

问题1:材料表明冷战阵营内部发生了什么变化?

问题2:为什么会发生这样的变化?

欧共体发展壮大

日本谋求政治大国

中苏关系破裂

东欧反对苏联控制

阵营内部的分化

三、变动的世界:冷战的扩展

战争对经济的破坏

两大巨人的压制

社会发展的客观需要

经济一体化

发展科技革命

两个拳头打人

东欧离心倾向加强

教学活动:分组学习

不结盟运动在反对帝国主义、殖民主义,促进亚、非、拉各国民族解放运动的深入发展,在反对霸权主义、强权政治,维护第三世界国家的独立、主权和平等地位;在反对超级大国的侵略和战争政策,保卫世界和平;在改革旧的国际经济关系,建立国际经济新秩序等方面,做出了不懈的努力。

对冷战格局的抵抗,是亚非国家直接对话的动力

第16届不结盟运动峰会的徽标

非殖民化进程加速发展,国际政治权力分散化

三、变动的世界:冷战的扩展

第四小组:不结盟运动和中国的崛起

第四小组:不结盟运动和中国的崛起

周恩来万隆会议上发言

中国原子弹爆炸成功

中国重返联合国

实行改革开放伟大政策

三、变动的世界:冷战的扩展

中国的崛起之路

第四小组:不结盟运动和中国的崛起

三、变动的世界:冷战的扩展

中国的崛起 时间 事件

50年代 一五计划、和平共处五项基本原则、万隆会议

1964年 第一颗原子弹爆炸成功

1971年 中国恢复______________

1972年 ______________________

1978年 中国实行_____________

任务五:请第四小组结合所学知识,阅读以上材料和课本112页,完成下列任务。

1.不结盟运动和中国是如何影响世界格局的?2.完成下列表格。

成为两极格局的有力冲击力量

联合国合法席位

尼克松访华、中日建交

改革开放政策

世界朝公正化秩序化方向发展

肆

秩序的重构:冷战的余音

东欧剧变

拆毁柏林墙

戈尔巴乔夫发表辞职演说

背离社会主义的改革

西方和平演变来势汹汹

高度僵化的经济体制

积重 难返

苏联解体

四、秩序的重构:冷战的余音

两极格局瓦解 世界动荡和调整

欧盟:国际重要组织

联合国:维护世界和平

中国承担国际责任

世界多极化趋势不可逆转

四、秩序的重构:冷战的余音

一超多强,多边共生

冷战与世界格局的相互作用

任务六:梳理冷战时期的大事记,把握冷战与世界格局的相互影响。

两极对峙正式形成

苏联解体

冷战与世界格局的相互作用

材料一:两极格局自形成之日就孕育着变动的因素,到20世纪70年代,除了非西方世界的民族主义运动的兴起、中国等社会主义国家的独立探索与实践等有力地冲击着两极格局,来自西方阵营内部的纷争与分化也极大地促进了某种“多极化”的发展势头……冷战早期的那种政治、经济、军事上全面僵化对峙的两极结构已经发生了较大松动。

——梁军《从未有过的年代——基辛格“欧洲年”计划中的美英外交考察》

学习聚焦:两极格局中孕育着多极化发展趋势

四、秩序的重构:冷战的余音

本课小结

回顾1948年西柏林的大饥荒,和平的珍贵不言而喻。

冷战史提供的经验和教训是十分重要的。冷战虽然已经结束,但是当年形成冷战格局的深层历史因素并未离开今天的世界,冷战给国际关系和人类生存带来的影响也会在相当长的时间内起作用。而构建人类命运共同体是我们的不二选择。

构建人类命运共同体

本课小结

课后作业

学习冷战内容能够更好理解当下的国际秩序。请同学们结合所学冷战知识,分析俄乌冲突,并思考“冷战”带来的启示。

俄乌冲突和谈判

推荐书目

谢谢观看!

恳请批评指正!

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体