语文九年级上长春版3.6《金黄的稻束》课件1

文档属性

| 名称 | 语文九年级上长春版3.6《金黄的稻束》课件1 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 长春版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2014-03-22 09:37:27 | ||

图片预览

文档简介

课件42张PPT。金黄的稻束

郑敏 在中国现代新诗史上,《金黄的稻束》的出现带来了一种语言的突破,一种雕塑的质感,一种将“思”与“诗”融为一体的可喜的努力,今天我们学习《金黄的稻束》了解诗人郑敏是怎样将“诗”(诗的意向和语言的美)与“思”(对人类存在的思索)完美的融为一体的。导入语九叶诗派 九位诗人——曹辛之(杭约赫)、辛笛(王馨迪)、陈敬容、郑敏、唐祈、唐湜、杜运燮、穆旦、袁可嘉。

于1981年出版了《九叶集》,因此被称为九叶诗人。 知识窗九叶诗派 他们强调反映现实与挖掘内心的统一,诗作视野开阔,具有强烈的时代感、历史感和现实精神。在艺术上,他们自觉追求现实主义与现代派的结合,注重在诗歌里营造新颖奇特的意象和境界。他们承接了中国新诗现代主义的传统,为新诗的发展做出了贡献。 写作背景 这首诗是写在20世纪40年代,当时诗人就读于昆明西南联合大学哲学系。在一个金色的黄昏中,诗人看见了一片开阔的稻田,一束束收割下的稻束,在夕阳中如同镀金似的金黄,使作者想起安于奉献的疲倦的母亲们,当这一情景触动作者灵魂时,使作者不由自主地写起这首诗来。 一个昆明常有的金色黄昏,我从郊外往小西门里小街旁的女生宿舍走去,在沿着一条流水和树丛走着时,忽然右手闪进我的视野是一片开阔的稻田,一束束收割下的稻束,散开,站立在收割后的稻田里,在夕阳中如同镀金似的金黄,但它们都微垂着稻穗,显得有些儿疲倦,有些儿宁静,又有些儿寂寞,让我想起安于奉献的疲倦的母亲们。举目看远处,只见微蓝色的远山,似远又似近地围绕着,那流水有声无声地汩汩流过,它的消逝感和金黄的稻束们的沉思凝静形成对比,显得不那么伟大,而稻束们的沉思却更是我们永久的一个思想。

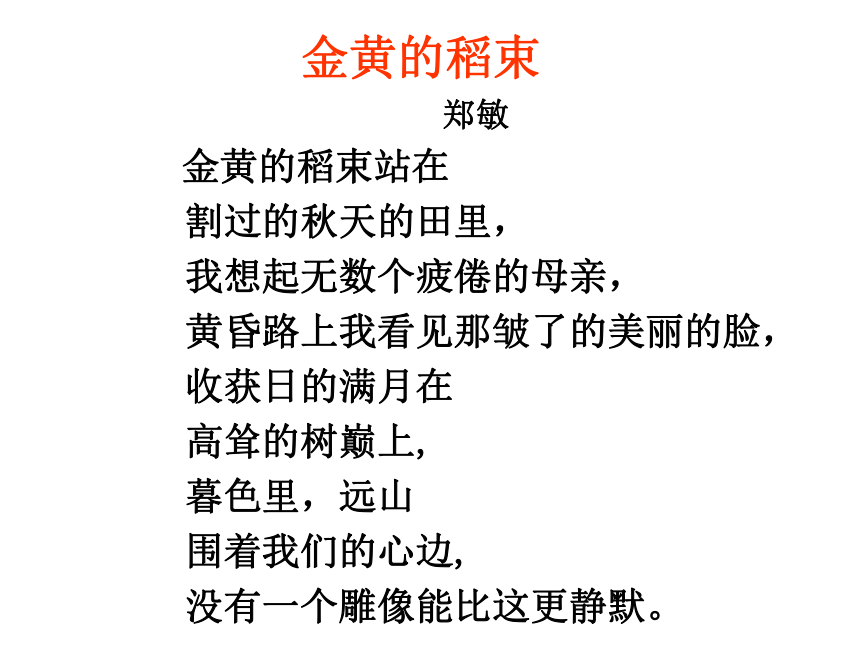

——郑敏 郑敏(1920--- ), 福建闽侯人,1943年毕业于西南联大哲学系。1952年在美国布朗大学研究院获英国文学硕士学位。回国后曾在中国社会科学院文学研究所工作。1960年后在北京师范大学外语系讲授英美文学至今。1949年出版《诗集:1942--1947》,成为“九叶”诗派中一位重要女诗人。 郑 敏 郑敏是在冯至的引领下与里尔克的诗结下一生的情缘。她嗜读里尔克的诗,特别是对里尔克的名作《豹》更是情有独钟。她与里尔克一样,总是从日常事物引发对宇宙与生命的思索,并将其凝定于静态而又灵动的意境里。每一个画面都仿佛是一幅静物写生,而在雕塑般的意象中凝结着诗人澄明的智慧与静默的哲思,建国前写的《金黄的稻束》就是这样的作品。 金黄的稻束

郑敏

金黄的稻束站在

割过的秋天的田里,

我想起无数个疲倦的母亲,

黄昏路上我看见那皱了的美丽的脸,

收获日的满月在

高耸的树巅上,

暮色里,远山

围着我们的心边,

没有一个雕像能比这更静默。 肩荷着那伟大的疲倦,你们

在这伸向远远的一片

秋天的田里低首沉思,

静默。静默。历史也不过是

脚下一条流去的小河。

而你们,站在那儿,

将成了人类的一个思想。 诗人笔下的金黄的稻束是怎样的形象?从哪些关键性的诗句中看出?它们表达了诗人怎样的思想感情? 【明确】金黄的稻束是母亲的形象,可从“我想起无数个疲倦的母亲”“想起无数个疲倦的母亲”这些诗句中看出。

诗人用金黄的稻束这一形象来表达自己对劳动的母亲的赞美。 开篇第一句,写“金黄的稻束站在 / 割过的秋天的田里”。“ 金黄”修饰“稻束”,有什么意味?“站”与“立”相比,在表达效果上有何不同?

【明确】金黄,是成熟的稻束的颜色。金黄的稻束,意味着收获;同时,金黄又给稻束这一意象增添了一种高贵的美感。“立”只是客观的描述,而“站”就有了拟人的效果,给稻束赋予了人的形态,更能触动人的情思。“金黄的稻束”与“母亲”之间如何联系起来了?完整全面地表达,“金黄的稻束”象征着什么? 【明确】 “金黄的稻束”在诗中有深邃的意蕴。这里“金黄的稻束”,不仅是指自然意义上的稻束,而且是诗人的心灵与田野里伫立的稻束神秘的契合交感后,超越了物象的实体,而产生的一个象征。它首先是收获的象征,进而诗人把它与创造这一丰收成果的劳动者的形象自然地联系起来了,而作为孕育者和劳动者的母亲便是其中的典型,成为诗人表达敬意的对象。这个意象不仅真,而且美,它属于一个带有玄想性质的“瞬间”,这种“瞬间”却构成了自足的诗的永恒,启示人们重新思考平凡与伟大的关系。“我想起无数个疲倦的母亲,/ 黄昏路上我看见那皱了的美丽的脸,”这一句中的“我想起”“ 我看见”有什么作用?

【明确】诗人由稻束产生了联想,“我想起”(“ 我看见”实际上同义)把“稻束”和“母亲”的形象联系了起来,也就连通了这两个意象的内涵。我们可以把金黄的稻束看成母亲的象征。此处所写的是“疲倦的母亲”,它们与“皱了的美丽的脸”有何关系?

【明确】母亲赋予生命,母亲是劳动者,母亲肩负生命的艰辛和希望,母亲因此而疲倦;“皱”是因为疲倦,也是因为时光的流逝,诗人因此称其为“美丽”。这是一种动情的赞颂。在用“满月”“ 远山”为“稻束”添加了美丽的背景之后,诗人又说:“没有一个雕像能比这更静默”“ 这”指什么?“静默”有什么意味? 【明确】“这”就指“金黄的稻束”。稻束静静立在田里,有如雕像,本身是静默的;另外,它们静默,是因为这种母亲的疲倦、美丽和坚韧已经超出了一切言说。 文章的开头仿佛拍电影一样,先给“稻束”来了一个长镜头,点明了诗里塑造的中心形象,点出了时间。 三、四句则是诗人由此联想到付出艰辛劳动的“无数个疲倦的母亲”,而第四句中“皱”与“美丽”并列寓冇讴歌母亲辛勤劳动和感叹时光流逝之意。 从第五句到第九句,诗歌拉开镜头,展现了伫立的稻束的背景,为后面诗人的深思奠定了基础。回顾第一节内容品味鉴赏 “站”运用拟人修辞,写出了稻束挺立秋天田野的身姿,是收获的见证和象征。

“疲倦”“皱”写出了母亲的辛勤和衰老;

“美丽”写出了母亲精神伟大,意志的坚韧。

“满月”写出了母亲内心的满足、欣喜,烘托了母亲的无私胸怀。

品味鉴赏 “暮色” “远山”“满月挂在树巅”等勾勒了苍茫辽远的背景。

“这”指金黄的稻束;

“静默的雕像”表明这种母亲的疲倦、美丽、坚韧超出了一切言说。

第一部分:作者由稻束联想到收获联想到生产的母亲(劳动者),歌颂了劳动者的美丽坚韧和无私。

肩荷着那伟大的疲倦,你们

在这伸向远远的一片

秋天的田里低首沉思,

静默。静默。历史也不过是

脚下一条流去的小河。

而你们,站在那儿,

将成了人类的一个思想。 “伟大的疲倦”如何理解?

【明确】诗人赋予母性的疲倦和坚韧以超越一切的伟大的品质,这是一种肯定和赞颂。如何理解“静默。静默。历史也不过是 / 脚下一条流去的小河。/ 而你们,站在那儿,/ 将成为人类的一个思想。”? 【明确】诗人在景象描写和联想思索之后,要告诉读者的是,这个肩负着伟大的疲倦和辛劳的母亲形象,在一片收割后的田野的映衬下,超越了历史的进程而具有了永恒性。而静默是诗人面对自然凝神观照的状态,正是在静默中,诗人回溯了历史,发现了雕像是人类思想的一个结晶。最后这一句,使得这首诗超越了对母亲劳动者的赞颂,而具有了更深刻广泛的哲思。 从第十句到诗歌最后,作者给低首沉思的“稻束”拍了一个拟人化的特写,使本诗形象直露、鲜明,同时点明本诗的思想,“收获”必须以长期的辛勤劳动作为代价。回顾第二节内容品味鉴赏 “伟大的疲倦”写出了作者对劳动者的辛勤和坚强的赞美,紧承上文。

“低首沉思”指稻束沉思,暗示作者沉思,自然过渡。

“那儿”代历史的小河边。

品味鉴赏 “不过”“而”的语气表明稻束(母亲)的精神超越了历史,这种坚韧美丽的精神是人类历史进程中的一种永恒的思想结晶。

第二部分:母亲无言的坚韧和美丽激起我们对生命和历史作深刻的思考,深刻阐释了金黄的稻束的象征意义。

“金黄的稻束”象征什么? “金黄的稻束”在诗中有深邃的意蕴。它不仅是自然意义上的稻束,而是象征。

它是收获的象征。

它是母亲的象征。诗人将收获与创造丰收成果的劳动者联系起来,尤其突出了作为孕育者和劳动者的母亲的形象。母亲是典型。

母亲成为诗人表达敬意的对象,成为诗歌当中既真又美的意象,通过这个意象,诗人启发人们重新思考平凡与伟大的关系。 诗意:诗人以“金黄的稻束”为起点,将收割后的疲倦和静默、劳动者的代表母亲和人类历史活动的意义联系起来,表达了对劳动者的由衷赞美,对生命和历史的深刻的哲思,以及对母爱的讴歌。 诗人以“金黄的稻束”为起点,将收割后的疲倦和静默、母亲和人类历史活动的意义联系起来。

诗人并没有在字面上将“金黄的稻束”直接比作“母亲”或是“雕像”,而是据此展开联想和沉思。它们在诗中同时存在,相映成辉。“金黄的稻束”、“静默”的“雕像”、母亲的疲倦、母亲无言的坚忍和美丽,都激起我们对历史和生命无尽的沉思。

诗的最后一句“而你们,站在那儿,将成为人类的一个思想”,顺理成章,“抽象的思”和“感性的诗”完美地合为一体。诗人是如何将“诗”(意象和语言)与“思”(对人类存在的思考)融合在一起的?这首诗有着意象的跳跃,意象的重叠,但为何不给人零乱、费解的感觉? 跳跃的地方都作了有机的过渡 ,用一根无形的线索把多个意象贯串起来 ,意象创造的技巧圆熟,组织得很和谐。诗人把自己对社会的认识,通过稻束——母亲——思想这样一根艺术线索贯串起艺术形象,表现了出来。艺术特点一、有“声”有“色”的语言 二、融合传统与现代经验的意象 1.从强烈的主观投入对实存的生活形态作具体描述 2.通过诗人的感官转化把抽象的事物变形为具体感知的形象 知识迁移1.对这首诗的解说,不恰当的一项是( )

A.“金黄的稻束站在/割过的秋天的田里”一句涉及的时间,从全诗看,除了“秋天”外,还隐指“暮色”降临之前。

B.“黄昏路上我看见那皱了的美丽的脸”,把“皱”与“美丽”并列,寓有讴歌母亲的劳动和感叹时光流逝之意。

C.“你们/在这伸向远远的一片……”的诗句中,“你们”指诗歌的主要形象“金黄的稻束”。

D.“历史也不过是/脚下一条流去的小河”,这实际上就是稻束“低首沉思”的内容。

DD(把“历史也不过是/脚下一条流去的小河”解说为稻束“低首深思”的内容则显然不恰当。整首诗所出现的形象以及有关形象的感受,都是诗人“我”心中所想、眼中所见。它本是诗人的“旁白”,不能理解为“稻束”沉思的内容。)2.对这首诗的赏析,不恰当的一项是 ( )

A.诗歌以“金黄的稻束”为中心形象展开联想,通过稻田,路上,天空,远山等空间性的位移,传达一个时间性的主题---对劳动中生命力的消逝的沉思。

B.诗歌赋予“金黄的稻束”以积极、强烈的视觉印象和消极、“静默”无言的听觉感受,意在利用两者的不协调,把关注点从外在画面转向内在的生命感受。

C.“金黄的稻束”“收获日的满月”等形象都具有圆满意味,但诗歌未写收获日的快慰和满足,却引人思考劳动者母亲的“疲倦”。

D.“肩荷着那伟大的疲倦”一句中的主体,应该是美丽的母亲,而不是如雕像一样站在“秋天的田里”沉思的“稻束”。

DD(“肩荷着那伟大的疲倦”一句中的主体只能是“你们”即“稻束”。虽然那伟大的疲倦的主体是劳动者母亲,但“肩荷”了这种“疲倦”的主体,却只能是母亲劳动的结晶──“金黄的稻束”。)一 代 人 顾城黑夜给了我黑色的眼睛,

我却用它寻找光明 。顾 城顾城的帽子 顾城总是戴着一顶用裤腿改造成的帽子,他为什么戴帽子按照他的解释是为了避免尘世间污染了他思想。因为他的灵魂告诉我们,他的诗歌告诉我们,他眼中的世界,总会蒙上了一层薄薄的灰尘,而他的高洁却是与生俱来的。那顶帽子,让他远离了世界,也亲近了世界。 鉴赏 《一代人》一诗既是这一代人的自我阐释,又是这一代人不屈精神的写照。十年浩劫,是漫漫长夜,没有星斗,没有月光,甚至连磷火也没有。黑暗要扼杀一个人明亮的眼睛,但黑暗的扼杀却没有达到它的目的反而创造了它的对立物;黑色的眼睛;是黑暗使一代人觉醒,使一代人产生更强烈的寻找光明的愿望与毅力。正是这坚毅的寻找,才使他们看到掩盖在生活表象之下的、使人难以接受的本质。 品读,体悟

郑敏 在中国现代新诗史上,《金黄的稻束》的出现带来了一种语言的突破,一种雕塑的质感,一种将“思”与“诗”融为一体的可喜的努力,今天我们学习《金黄的稻束》了解诗人郑敏是怎样将“诗”(诗的意向和语言的美)与“思”(对人类存在的思索)完美的融为一体的。导入语九叶诗派 九位诗人——曹辛之(杭约赫)、辛笛(王馨迪)、陈敬容、郑敏、唐祈、唐湜、杜运燮、穆旦、袁可嘉。

于1981年出版了《九叶集》,因此被称为九叶诗人。 知识窗九叶诗派 他们强调反映现实与挖掘内心的统一,诗作视野开阔,具有强烈的时代感、历史感和现实精神。在艺术上,他们自觉追求现实主义与现代派的结合,注重在诗歌里营造新颖奇特的意象和境界。他们承接了中国新诗现代主义的传统,为新诗的发展做出了贡献。 写作背景 这首诗是写在20世纪40年代,当时诗人就读于昆明西南联合大学哲学系。在一个金色的黄昏中,诗人看见了一片开阔的稻田,一束束收割下的稻束,在夕阳中如同镀金似的金黄,使作者想起安于奉献的疲倦的母亲们,当这一情景触动作者灵魂时,使作者不由自主地写起这首诗来。 一个昆明常有的金色黄昏,我从郊外往小西门里小街旁的女生宿舍走去,在沿着一条流水和树丛走着时,忽然右手闪进我的视野是一片开阔的稻田,一束束收割下的稻束,散开,站立在收割后的稻田里,在夕阳中如同镀金似的金黄,但它们都微垂着稻穗,显得有些儿疲倦,有些儿宁静,又有些儿寂寞,让我想起安于奉献的疲倦的母亲们。举目看远处,只见微蓝色的远山,似远又似近地围绕着,那流水有声无声地汩汩流过,它的消逝感和金黄的稻束们的沉思凝静形成对比,显得不那么伟大,而稻束们的沉思却更是我们永久的一个思想。

——郑敏 郑敏(1920--- ), 福建闽侯人,1943年毕业于西南联大哲学系。1952年在美国布朗大学研究院获英国文学硕士学位。回国后曾在中国社会科学院文学研究所工作。1960年后在北京师范大学外语系讲授英美文学至今。1949年出版《诗集:1942--1947》,成为“九叶”诗派中一位重要女诗人。 郑 敏 郑敏是在冯至的引领下与里尔克的诗结下一生的情缘。她嗜读里尔克的诗,特别是对里尔克的名作《豹》更是情有独钟。她与里尔克一样,总是从日常事物引发对宇宙与生命的思索,并将其凝定于静态而又灵动的意境里。每一个画面都仿佛是一幅静物写生,而在雕塑般的意象中凝结着诗人澄明的智慧与静默的哲思,建国前写的《金黄的稻束》就是这样的作品。 金黄的稻束

郑敏

金黄的稻束站在

割过的秋天的田里,

我想起无数个疲倦的母亲,

黄昏路上我看见那皱了的美丽的脸,

收获日的满月在

高耸的树巅上,

暮色里,远山

围着我们的心边,

没有一个雕像能比这更静默。 肩荷着那伟大的疲倦,你们

在这伸向远远的一片

秋天的田里低首沉思,

静默。静默。历史也不过是

脚下一条流去的小河。

而你们,站在那儿,

将成了人类的一个思想。 诗人笔下的金黄的稻束是怎样的形象?从哪些关键性的诗句中看出?它们表达了诗人怎样的思想感情? 【明确】金黄的稻束是母亲的形象,可从“我想起无数个疲倦的母亲”“想起无数个疲倦的母亲”这些诗句中看出。

诗人用金黄的稻束这一形象来表达自己对劳动的母亲的赞美。 开篇第一句,写“金黄的稻束站在 / 割过的秋天的田里”。“ 金黄”修饰“稻束”,有什么意味?“站”与“立”相比,在表达效果上有何不同?

【明确】金黄,是成熟的稻束的颜色。金黄的稻束,意味着收获;同时,金黄又给稻束这一意象增添了一种高贵的美感。“立”只是客观的描述,而“站”就有了拟人的效果,给稻束赋予了人的形态,更能触动人的情思。“金黄的稻束”与“母亲”之间如何联系起来了?完整全面地表达,“金黄的稻束”象征着什么? 【明确】 “金黄的稻束”在诗中有深邃的意蕴。这里“金黄的稻束”,不仅是指自然意义上的稻束,而且是诗人的心灵与田野里伫立的稻束神秘的契合交感后,超越了物象的实体,而产生的一个象征。它首先是收获的象征,进而诗人把它与创造这一丰收成果的劳动者的形象自然地联系起来了,而作为孕育者和劳动者的母亲便是其中的典型,成为诗人表达敬意的对象。这个意象不仅真,而且美,它属于一个带有玄想性质的“瞬间”,这种“瞬间”却构成了自足的诗的永恒,启示人们重新思考平凡与伟大的关系。“我想起无数个疲倦的母亲,/ 黄昏路上我看见那皱了的美丽的脸,”这一句中的“我想起”“ 我看见”有什么作用?

【明确】诗人由稻束产生了联想,“我想起”(“ 我看见”实际上同义)把“稻束”和“母亲”的形象联系了起来,也就连通了这两个意象的内涵。我们可以把金黄的稻束看成母亲的象征。此处所写的是“疲倦的母亲”,它们与“皱了的美丽的脸”有何关系?

【明确】母亲赋予生命,母亲是劳动者,母亲肩负生命的艰辛和希望,母亲因此而疲倦;“皱”是因为疲倦,也是因为时光的流逝,诗人因此称其为“美丽”。这是一种动情的赞颂。在用“满月”“ 远山”为“稻束”添加了美丽的背景之后,诗人又说:“没有一个雕像能比这更静默”“ 这”指什么?“静默”有什么意味? 【明确】“这”就指“金黄的稻束”。稻束静静立在田里,有如雕像,本身是静默的;另外,它们静默,是因为这种母亲的疲倦、美丽和坚韧已经超出了一切言说。 文章的开头仿佛拍电影一样,先给“稻束”来了一个长镜头,点明了诗里塑造的中心形象,点出了时间。 三、四句则是诗人由此联想到付出艰辛劳动的“无数个疲倦的母亲”,而第四句中“皱”与“美丽”并列寓冇讴歌母亲辛勤劳动和感叹时光流逝之意。 从第五句到第九句,诗歌拉开镜头,展现了伫立的稻束的背景,为后面诗人的深思奠定了基础。回顾第一节内容品味鉴赏 “站”运用拟人修辞,写出了稻束挺立秋天田野的身姿,是收获的见证和象征。

“疲倦”“皱”写出了母亲的辛勤和衰老;

“美丽”写出了母亲精神伟大,意志的坚韧。

“满月”写出了母亲内心的满足、欣喜,烘托了母亲的无私胸怀。

品味鉴赏 “暮色” “远山”“满月挂在树巅”等勾勒了苍茫辽远的背景。

“这”指金黄的稻束;

“静默的雕像”表明这种母亲的疲倦、美丽、坚韧超出了一切言说。

第一部分:作者由稻束联想到收获联想到生产的母亲(劳动者),歌颂了劳动者的美丽坚韧和无私。

肩荷着那伟大的疲倦,你们

在这伸向远远的一片

秋天的田里低首沉思,

静默。静默。历史也不过是

脚下一条流去的小河。

而你们,站在那儿,

将成了人类的一个思想。 “伟大的疲倦”如何理解?

【明确】诗人赋予母性的疲倦和坚韧以超越一切的伟大的品质,这是一种肯定和赞颂。如何理解“静默。静默。历史也不过是 / 脚下一条流去的小河。/ 而你们,站在那儿,/ 将成为人类的一个思想。”? 【明确】诗人在景象描写和联想思索之后,要告诉读者的是,这个肩负着伟大的疲倦和辛劳的母亲形象,在一片收割后的田野的映衬下,超越了历史的进程而具有了永恒性。而静默是诗人面对自然凝神观照的状态,正是在静默中,诗人回溯了历史,发现了雕像是人类思想的一个结晶。最后这一句,使得这首诗超越了对母亲劳动者的赞颂,而具有了更深刻广泛的哲思。 从第十句到诗歌最后,作者给低首沉思的“稻束”拍了一个拟人化的特写,使本诗形象直露、鲜明,同时点明本诗的思想,“收获”必须以长期的辛勤劳动作为代价。回顾第二节内容品味鉴赏 “伟大的疲倦”写出了作者对劳动者的辛勤和坚强的赞美,紧承上文。

“低首沉思”指稻束沉思,暗示作者沉思,自然过渡。

“那儿”代历史的小河边。

品味鉴赏 “不过”“而”的语气表明稻束(母亲)的精神超越了历史,这种坚韧美丽的精神是人类历史进程中的一种永恒的思想结晶。

第二部分:母亲无言的坚韧和美丽激起我们对生命和历史作深刻的思考,深刻阐释了金黄的稻束的象征意义。

“金黄的稻束”象征什么? “金黄的稻束”在诗中有深邃的意蕴。它不仅是自然意义上的稻束,而是象征。

它是收获的象征。

它是母亲的象征。诗人将收获与创造丰收成果的劳动者联系起来,尤其突出了作为孕育者和劳动者的母亲的形象。母亲是典型。

母亲成为诗人表达敬意的对象,成为诗歌当中既真又美的意象,通过这个意象,诗人启发人们重新思考平凡与伟大的关系。 诗意:诗人以“金黄的稻束”为起点,将收割后的疲倦和静默、劳动者的代表母亲和人类历史活动的意义联系起来,表达了对劳动者的由衷赞美,对生命和历史的深刻的哲思,以及对母爱的讴歌。 诗人以“金黄的稻束”为起点,将收割后的疲倦和静默、母亲和人类历史活动的意义联系起来。

诗人并没有在字面上将“金黄的稻束”直接比作“母亲”或是“雕像”,而是据此展开联想和沉思。它们在诗中同时存在,相映成辉。“金黄的稻束”、“静默”的“雕像”、母亲的疲倦、母亲无言的坚忍和美丽,都激起我们对历史和生命无尽的沉思。

诗的最后一句“而你们,站在那儿,将成为人类的一个思想”,顺理成章,“抽象的思”和“感性的诗”完美地合为一体。诗人是如何将“诗”(意象和语言)与“思”(对人类存在的思考)融合在一起的?这首诗有着意象的跳跃,意象的重叠,但为何不给人零乱、费解的感觉? 跳跃的地方都作了有机的过渡 ,用一根无形的线索把多个意象贯串起来 ,意象创造的技巧圆熟,组织得很和谐。诗人把自己对社会的认识,通过稻束——母亲——思想这样一根艺术线索贯串起艺术形象,表现了出来。艺术特点一、有“声”有“色”的语言 二、融合传统与现代经验的意象 1.从强烈的主观投入对实存的生活形态作具体描述 2.通过诗人的感官转化把抽象的事物变形为具体感知的形象 知识迁移1.对这首诗的解说,不恰当的一项是( )

A.“金黄的稻束站在/割过的秋天的田里”一句涉及的时间,从全诗看,除了“秋天”外,还隐指“暮色”降临之前。

B.“黄昏路上我看见那皱了的美丽的脸”,把“皱”与“美丽”并列,寓有讴歌母亲的劳动和感叹时光流逝之意。

C.“你们/在这伸向远远的一片……”的诗句中,“你们”指诗歌的主要形象“金黄的稻束”。

D.“历史也不过是/脚下一条流去的小河”,这实际上就是稻束“低首沉思”的内容。

DD(把“历史也不过是/脚下一条流去的小河”解说为稻束“低首深思”的内容则显然不恰当。整首诗所出现的形象以及有关形象的感受,都是诗人“我”心中所想、眼中所见。它本是诗人的“旁白”,不能理解为“稻束”沉思的内容。)2.对这首诗的赏析,不恰当的一项是 ( )

A.诗歌以“金黄的稻束”为中心形象展开联想,通过稻田,路上,天空,远山等空间性的位移,传达一个时间性的主题---对劳动中生命力的消逝的沉思。

B.诗歌赋予“金黄的稻束”以积极、强烈的视觉印象和消极、“静默”无言的听觉感受,意在利用两者的不协调,把关注点从外在画面转向内在的生命感受。

C.“金黄的稻束”“收获日的满月”等形象都具有圆满意味,但诗歌未写收获日的快慰和满足,却引人思考劳动者母亲的“疲倦”。

D.“肩荷着那伟大的疲倦”一句中的主体,应该是美丽的母亲,而不是如雕像一样站在“秋天的田里”沉思的“稻束”。

DD(“肩荷着那伟大的疲倦”一句中的主体只能是“你们”即“稻束”。虽然那伟大的疲倦的主体是劳动者母亲,但“肩荷”了这种“疲倦”的主体,却只能是母亲劳动的结晶──“金黄的稻束”。)一 代 人 顾城黑夜给了我黑色的眼睛,

我却用它寻找光明 。顾 城顾城的帽子 顾城总是戴着一顶用裤腿改造成的帽子,他为什么戴帽子按照他的解释是为了避免尘世间污染了他思想。因为他的灵魂告诉我们,他的诗歌告诉我们,他眼中的世界,总会蒙上了一层薄薄的灰尘,而他的高洁却是与生俱来的。那顶帽子,让他远离了世界,也亲近了世界。 鉴赏 《一代人》一诗既是这一代人的自我阐释,又是这一代人不屈精神的写照。十年浩劫,是漫漫长夜,没有星斗,没有月光,甚至连磷火也没有。黑暗要扼杀一个人明亮的眼睛,但黑暗的扼杀却没有达到它的目的反而创造了它的对立物;黑色的眼睛;是黑暗使一代人觉醒,使一代人产生更强烈的寻找光明的愿望与毅力。正是这坚毅的寻找,才使他们看到掩盖在生活表象之下的、使人难以接受的本质。 品读,体悟

同课章节目录

- 一 《诗经》二首

- 关雎

- 蒹葭

- 二 歌行二首

- 白雪歌送武判官归京

- 茅屋为秋风所破歌

- 作文1 学会生存

- 三 蒙古草原狼

- 四 巩乃斯的马

- 五 桐庐行

- 六 词二首

- 渔家傲·秋思

- 念奴娇·过洞庭

- 七 现代诗歌二首

- 在寒冷的腊月的夜里

- 金黄的稻束

- 作文2 我从父母那里得到的

- 八 谈作文

- 九 短文二篇

- 热爱生命

- 世间最美的坟墓

- 作文3 请为我喝彩

- 一〇 曹刿论战

- 一一 《孟子》二章

- 天时不如地利

- 富贵不能淫

- 一二 强项令

- 口语交际 演讲

- 一三 致大海

- 一四 品质

- 一五 麦琪的礼物

- 作文4 我写小小说

- 一六 出师表

- 一七 捕蛇者说

- 一八 送东阳马生序

- 作文5 教养与习惯

- 一九 香菱学诗

- 二〇 将相和[自读]

- 作文6 我读名著(名篇)

- 名著导读 《西游记》:神魔有人情,精魅通世故