6.1《记念刘和珍君》课件(共52张PPT)2022—2023学年统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 6.1《记念刘和珍君》课件(共52张PPT)2022—2023学年统编版高中语文选择性必修中册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 42.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

《记念刘和珍君》

若盛世将倾,深渊在侧,我辈当万死以赴!

作者简介

内容梳理

人物分析

语句鉴赏

…… 其时正当日俄战争的时候,关于战事的画片自然也就比较的多了,我在这一个讲堂中,便须常常随喜我那同学们的拍手和喝采。有一回,我竟在画片上忽然会见我久违的许多中国人了,一个绑在中间,许多站在左右,一样是强壮的体格,而显出麻木的神情。据解说,则绑着的是替俄国做了军事上的侦探,正要被日军砍下头颅来示众,而围着的便是来赏鉴这示众的盛举的人们。

这一学年没有完毕,我已经到了东京了,因为从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了

“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”

“然而几个人既然起来,你不能说决没有毁坏这铁屋的希望。”

——《呐喊》自序

【简历】

鲁迅(1881-1936),原名周樟寿,后改名周树人,字豫才,浙江绍兴人。少年时代在家塾学习诗书经传,1898年就读于南京江南水师学堂,1902年到日本留学,1906年弃医从文,希望以文艺改造国民精神。1918年5月开始以“鲁迅”为笔名在《新青年》发表第一篇现代白话小说《狂人日记》。曾任南京临时政府和北京政府教育部部员等职,兼在北京大学、女子师范大学授课。1936年因积劳患肺病在上海逝世,终年55岁。

【作品】 小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,回忆性散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《热风》《而已集》《三闲集》《华盖集》《且介亭杂文》《坟》《南腔北调集》等。

了解作者

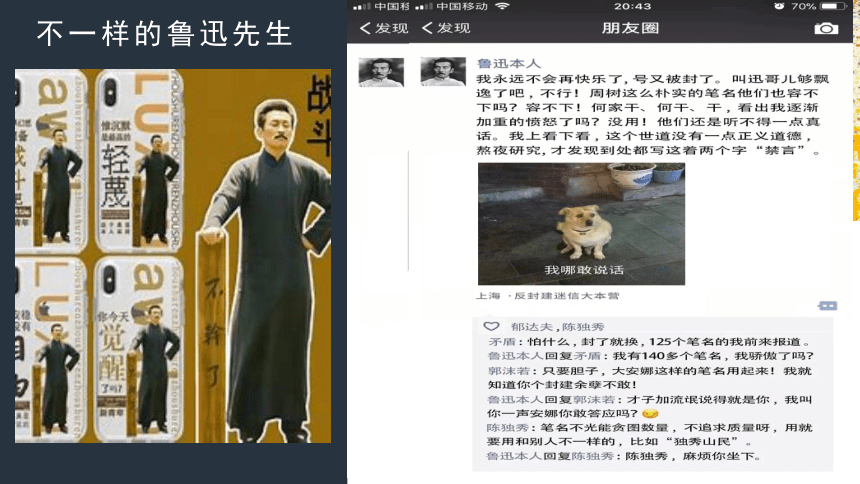

不一样的鲁迅先生

写作背景

“三一八惨案”

任务一 自主阅读

时间

10分钟

任务

1、标好每一部分的段落。

2、完成优化方案“语言自主梳理”部分相关题目。(注:只做单音字和明确词义题。)P48。

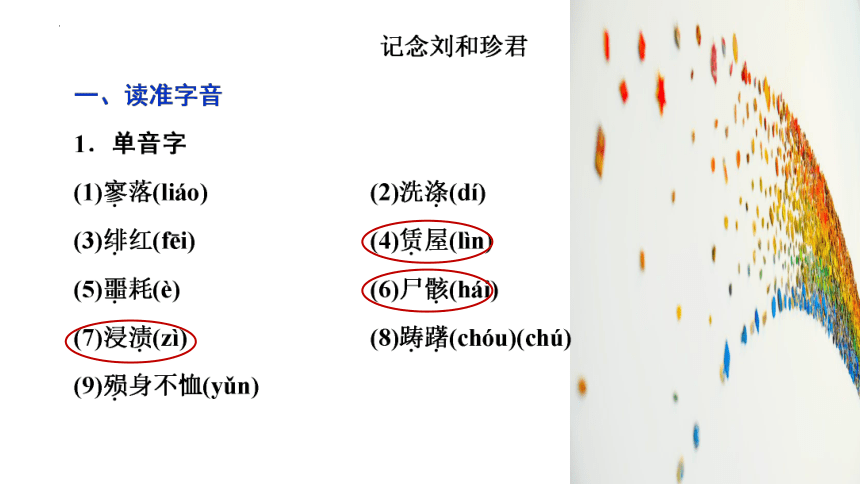

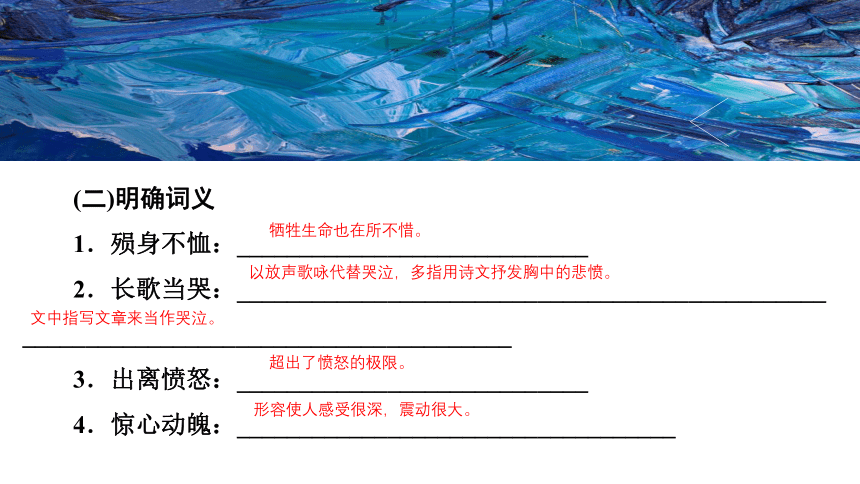

(二)明确词义

1.殒身不恤:____________________________

2.长歌当哭:_______________________________________________

_______________________________________

3.出离愤怒:____________________________

4.惊心动魄:___________________________________

牺牲生命也在所不惜。

以放声歌咏代替哭泣,多指用诗文抒发胸中的悲愤。

超出了愤怒的极限。

形容使人感受很深,震动很大。

文中指写文章来当作哭泣。

温馨提示:

第一小题中的“线索”,可从作者的情感变化角度去梳理。

时间:5分钟

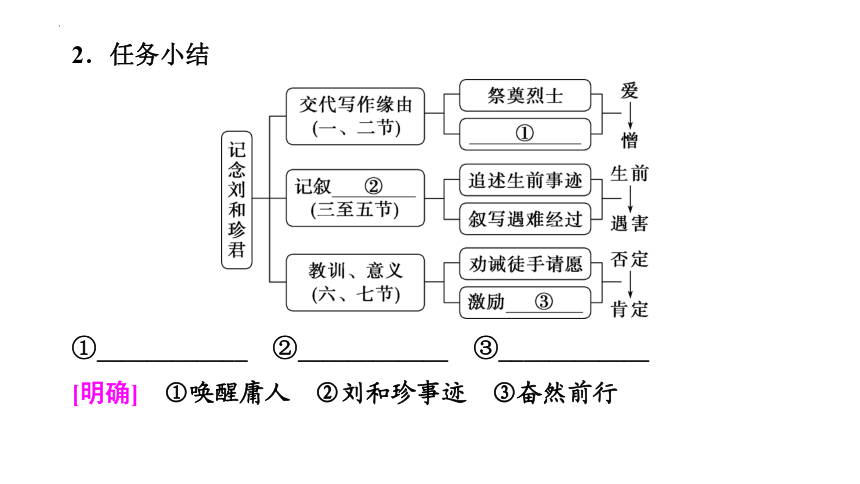

任务二 再读文章,把握文章行文思路

任务一:完成《优化方案》50页任务一的两个小题,整体把握本文的行文思路。

2.任务小结

①____________ ②____________ ③____________

[明确] ①唤醒庸人 ②刘和珍事迹 ③奋然前行

标题

Add your title

写作缘由

“离三月十八日也已有两星期,忘却的就是救主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。”(第二部分,第2段)

“我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。”(第一部分,第3段)

祭奠烈士

唤醒庸人

教训

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。(第六部分,第1段)

劝诫徒手请愿

意义

倘要寻求这一次死伤者对于将来的意义,意义就在此罢。

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

中国女子

激励(人们)要奋然前行

鲁迅

至于这一回在弹雨中互相救助,虽殒身不恤的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭阴谋秘计,压抑至数千年,而终于没有消亡的明证了。——《纪念刘和珍君》

曹雪芹

自又云:“今风尘碌碌,一事无成,忽念及当日所有之女子,一一细考较去,觉其行止见识,皆出于我之上。

我之罪固不免,然闺阁中本自历历有人,万不可因我之不肖,自护己短,一并使其泯灭也。

问题一

文章写了刘和珍的哪些事事迹?写出她的哪些品质?

要求:在文中勾画出相关的描写。

问题二:

本文除了写刘和珍之外,还写了哪些人物?表现了作者怎样的态度和情感?请简要分析。

要求:在文中勾画出相关的句子。

任务三:人物形象分析

时间:15分钟

关于刘和珍

与刘和珍相关的事迹和精神

预定全年《莽原》

学生自治会职员,“风潮”领袖

虑及母校前途而黯然泣下

府门喋血

预定全年《莽原》

预定全年《莽原》

《莽原》周刊开始由鲁迅主编,提倡“撕毁旧社会的假面”,注重文明批评和社会批评。办此刊物的宗旨是“率性而言,凭心立论,忠于现世,望彼将来”。

体现她追求真理,自强向上的精神。同时也从侧面展示了刘和珍具有勇毅奋斗、壮烈牺牲的思想基础。

学生自治会职员,“风潮”领袖

学生自治会职员(主席),“风潮”领袖

带领学生反对校长杨荫榆的治校理念

带领学生反对校长杨荫榆的治校理念

不为时势所屈,敢于反抗权威

学生自治会职员,“风潮”领袖

虑及母校前途而黯然泣下

虑及母校前途而黯然泣下

有远见、有责任感

府门喋血

府门喋血

勇敢坚强、敢于抗争

刘和珍是一个渴求真理,富有斗争精神,而又和蔼、善良,有思想,有远见,富有责任感的革命青年。

5.本文除了写刘和珍之外,还写了哪些人?表现了作者怎样的态度和情感?请简要分析。

除了刘和珍,作者还写到了哪些人?表现了作者怎样的情感?

除了刘和珍,作者还写到了哪些人?表现了作者怎样的情感?

沉勇而有爱的杨德群、张静淑等请愿的猛士。

段祺瑞执政府、流言家

苟活者

沉勇而有爱的杨德群、张静淑等请愿的猛士。

沉勇而有爱的杨德群、张静淑等请愿的猛士。

爱国青年

爱国青年

作者对其表达了沉痛的悼念、真心的佩服

沉勇而有爱的杨德群、张静淑...

段祺瑞执政府、流言家

段祺瑞执政府、流言家

反动势力

反动势力

作者对其表达了深深的厌恶和痛恨

段祺瑞执政府、流言家

苟活者

苟活者

处于中间状态的庸人

处于中间状态的庸人

作者哀其不幸,怒其不争,渴望唤醒他们。

苟活者

苟活者

处于中间状态的庸人

苟活者

处于中间状态的庸人

可见,作者除了要悼念在惨案中牺牲的爱国者刘和珍等人外,更深远的意义在于评价惨案,以此来鼓励生者,激励猛士,揭露敌人,唤醒庸人。

任务四

鉴赏语句,品味语言

鲁迅说,杂文必须“生动,泼辣,有益,而且也能移人情”。又说,杂文必须“是匕首,是投枪,能和读者一同杀出一条生存的血路的东西;但自然,它也能给人愉快和休息”。鲁迅以笔为枪、以语言为刀刃,赋予每一个句子、每一个词语以锋利的光芒,照亮人性黑暗面的每一个角落。

本文中有很多句子值得大家反复品味,再次阅读课文,请大家勾画出2-3个句子,进行鉴赏和品味 。

注:运用旁批的方式,写下自己的思考和理解。

时间:10分钟

“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?”

真正的革命志士,能勇敢面对反动统治下的血腥屠杀,为推翻黑暗的反动统治而英勇斗争。“哀痛者”和“幸福者”都是指刘和珍等革命青年。他们为社会的黑暗和民族的苦难而哀痛,为能够打破这黑暗、使民族摆脱苦难而奋斗牺牲感到幸福。这是对刘和珍等“真的猛士”的崇高礼赞。

“我向来是不惮以最坏的恶意,来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血呢?”

这两句话从三个层次,层层递进地揭露了杀人者的凶残。第一层,“我”以最坏的恶意来想象某些中国人的坏;第二层,即使如此,“我”也没想到杀人者竟会如此凶残;第三层,即使料到了也不相信他们会残杀一个和蔼、善良的女学生。

“我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。”

“非人间”形容当时如同地狱一般的黑暗现实。“浓黑的悲凉”突出了作者极度悲凉的心情。“快意于我的苦痛”实际上是警告反动派别高兴得太早了,总有一天血债必将血偿。“它们”指反动派和那些“所谓学者文人”。“后死者”是作者的自称。

这句话有三层意思:一是更深入地体会了这“浓黑的悲凉”的“非人间”;二是因不能用更好的形式来纪念烈士而感到深深的歉疚;三是警告“非人间”的魑魅魍魉,不要以为可以肆无忌惮地杀人而高兴得太早,血债一定会用血来还。

“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。”

尽管在这“非人间”的世上活着的,有许多是“苟活者”,但即使是“苟活者”,也将从壮烈的事件中看到一点希望,哪怕是“微茫”的希望,也能逐渐觉悟,摆脱麻木;而“真的猛士”将越来越多,先驱者的壮烈精神将激励、鼓舞他们更加勇猛坚定地去斗争、前进。

作文素材:《记念刘和珍君》

适用于爱国情怀,为国奉献,舍身取义等主题。

“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。”这是鲁迅在《记念刘和珍君》中为遇害学生们写下的纪念之语,亦是激励无数人为国奋战的勉励之辞。

1926年3月,日本帝国主义纠借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并于直隶附近集结各国军队,严重侵犯我国主权。为反对帝国主义无理侵权,北京人民到执政府门前请愿。面对手无寸铁的爱国群众,段祺瑞竞命令卫兵开枪射击,制造了“三一八惨案”。其中,年仅22岁的刘和珍在无情的枪弹射击中永远倒下了。

可面对这般惨痛事件,竟有人污蔑遇害者为“暴徒”,帝国主义侵我山河与他们无关,为国牺牲的同胞们刺眼的鲜红血迹也唤不醒他们麻木的心。

想到温和的刘和珍,为着人民的权益,为着国家的主权,在如花初绽之年华便倒在血泊之中。读着麻木不仁者污蔑谩骂为国牺牲者的文字,鲁迅于沉默中爆发,以文字纪念像刘和珍一样为国无惧地倒于敌人“文明”枪炮下的人们,鞭答别有用心的所谓“学者”,试图唤醒麻木不仁的“苟活者”们,看见微茫希望之余,能学习真的猛士,奋然而前行。

THANK YOU

《记念刘和珍君》

若盛世将倾,深渊在侧,我辈当万死以赴!

作者简介

内容梳理

人物分析

语句鉴赏

…… 其时正当日俄战争的时候,关于战事的画片自然也就比较的多了,我在这一个讲堂中,便须常常随喜我那同学们的拍手和喝采。有一回,我竟在画片上忽然会见我久违的许多中国人了,一个绑在中间,许多站在左右,一样是强壮的体格,而显出麻木的神情。据解说,则绑着的是替俄国做了军事上的侦探,正要被日军砍下头颅来示众,而围着的便是来赏鉴这示众的盛举的人们。

这一学年没有完毕,我已经到了东京了,因为从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了

“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”

“然而几个人既然起来,你不能说决没有毁坏这铁屋的希望。”

——《呐喊》自序

【简历】

鲁迅(1881-1936),原名周樟寿,后改名周树人,字豫才,浙江绍兴人。少年时代在家塾学习诗书经传,1898年就读于南京江南水师学堂,1902年到日本留学,1906年弃医从文,希望以文艺改造国民精神。1918年5月开始以“鲁迅”为笔名在《新青年》发表第一篇现代白话小说《狂人日记》。曾任南京临时政府和北京政府教育部部员等职,兼在北京大学、女子师范大学授课。1936年因积劳患肺病在上海逝世,终年55岁。

【作品】 小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,回忆性散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《热风》《而已集》《三闲集》《华盖集》《且介亭杂文》《坟》《南腔北调集》等。

了解作者

不一样的鲁迅先生

写作背景

“三一八惨案”

任务一 自主阅读

时间

10分钟

任务

1、标好每一部分的段落。

2、完成优化方案“语言自主梳理”部分相关题目。(注:只做单音字和明确词义题。)P48。

(二)明确词义

1.殒身不恤:____________________________

2.长歌当哭:_______________________________________________

_______________________________________

3.出离愤怒:____________________________

4.惊心动魄:___________________________________

牺牲生命也在所不惜。

以放声歌咏代替哭泣,多指用诗文抒发胸中的悲愤。

超出了愤怒的极限。

形容使人感受很深,震动很大。

文中指写文章来当作哭泣。

温馨提示:

第一小题中的“线索”,可从作者的情感变化角度去梳理。

时间:5分钟

任务二 再读文章,把握文章行文思路

任务一:完成《优化方案》50页任务一的两个小题,整体把握本文的行文思路。

2.任务小结

①____________ ②____________ ③____________

[明确] ①唤醒庸人 ②刘和珍事迹 ③奋然前行

标题

Add your title

写作缘由

“离三月十八日也已有两星期,忘却的就是救主快要降临了罢,我正有写一点东西的必要了。”(第二部分,第2段)

“我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。”(第一部分,第3段)

祭奠烈士

唤醒庸人

教训

人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。(第六部分,第1段)

劝诫徒手请愿

意义

倘要寻求这一次死伤者对于将来的意义,意义就在此罢。

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。

中国女子

激励(人们)要奋然前行

鲁迅

至于这一回在弹雨中互相救助,虽殒身不恤的事实,则更足为中国女子的勇毅,虽遭阴谋秘计,压抑至数千年,而终于没有消亡的明证了。——《纪念刘和珍君》

曹雪芹

自又云:“今风尘碌碌,一事无成,忽念及当日所有之女子,一一细考较去,觉其行止见识,皆出于我之上。

我之罪固不免,然闺阁中本自历历有人,万不可因我之不肖,自护己短,一并使其泯灭也。

问题一

文章写了刘和珍的哪些事事迹?写出她的哪些品质?

要求:在文中勾画出相关的描写。

问题二:

本文除了写刘和珍之外,还写了哪些人物?表现了作者怎样的态度和情感?请简要分析。

要求:在文中勾画出相关的句子。

任务三:人物形象分析

时间:15分钟

关于刘和珍

与刘和珍相关的事迹和精神

预定全年《莽原》

学生自治会职员,“风潮”领袖

虑及母校前途而黯然泣下

府门喋血

预定全年《莽原》

预定全年《莽原》

《莽原》周刊开始由鲁迅主编,提倡“撕毁旧社会的假面”,注重文明批评和社会批评。办此刊物的宗旨是“率性而言,凭心立论,忠于现世,望彼将来”。

体现她追求真理,自强向上的精神。同时也从侧面展示了刘和珍具有勇毅奋斗、壮烈牺牲的思想基础。

学生自治会职员,“风潮”领袖

学生自治会职员(主席),“风潮”领袖

带领学生反对校长杨荫榆的治校理念

带领学生反对校长杨荫榆的治校理念

不为时势所屈,敢于反抗权威

学生自治会职员,“风潮”领袖

虑及母校前途而黯然泣下

虑及母校前途而黯然泣下

有远见、有责任感

府门喋血

府门喋血

勇敢坚强、敢于抗争

刘和珍是一个渴求真理,富有斗争精神,而又和蔼、善良,有思想,有远见,富有责任感的革命青年。

5.本文除了写刘和珍之外,还写了哪些人?表现了作者怎样的态度和情感?请简要分析。

除了刘和珍,作者还写到了哪些人?表现了作者怎样的情感?

除了刘和珍,作者还写到了哪些人?表现了作者怎样的情感?

沉勇而有爱的杨德群、张静淑等请愿的猛士。

段祺瑞执政府、流言家

苟活者

沉勇而有爱的杨德群、张静淑等请愿的猛士。

沉勇而有爱的杨德群、张静淑等请愿的猛士。

爱国青年

爱国青年

作者对其表达了沉痛的悼念、真心的佩服

沉勇而有爱的杨德群、张静淑...

段祺瑞执政府、流言家

段祺瑞执政府、流言家

反动势力

反动势力

作者对其表达了深深的厌恶和痛恨

段祺瑞执政府、流言家

苟活者

苟活者

处于中间状态的庸人

处于中间状态的庸人

作者哀其不幸,怒其不争,渴望唤醒他们。

苟活者

苟活者

处于中间状态的庸人

苟活者

处于中间状态的庸人

可见,作者除了要悼念在惨案中牺牲的爱国者刘和珍等人外,更深远的意义在于评价惨案,以此来鼓励生者,激励猛士,揭露敌人,唤醒庸人。

任务四

鉴赏语句,品味语言

鲁迅说,杂文必须“生动,泼辣,有益,而且也能移人情”。又说,杂文必须“是匕首,是投枪,能和读者一同杀出一条生存的血路的东西;但自然,它也能给人愉快和休息”。鲁迅以笔为枪、以语言为刀刃,赋予每一个句子、每一个词语以锋利的光芒,照亮人性黑暗面的每一个角落。

本文中有很多句子值得大家反复品味,再次阅读课文,请大家勾画出2-3个句子,进行鉴赏和品味 。

注:运用旁批的方式,写下自己的思考和理解。

时间:10分钟

“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?”

真正的革命志士,能勇敢面对反动统治下的血腥屠杀,为推翻黑暗的反动统治而英勇斗争。“哀痛者”和“幸福者”都是指刘和珍等革命青年。他们为社会的黑暗和民族的苦难而哀痛,为能够打破这黑暗、使民族摆脱苦难而奋斗牺牲感到幸福。这是对刘和珍等“真的猛士”的崇高礼赞。

“我向来是不惮以最坏的恶意,来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血呢?”

这两句话从三个层次,层层递进地揭露了杀人者的凶残。第一层,“我”以最坏的恶意来想象某些中国人的坏;第二层,即使如此,“我”也没想到杀人者竟会如此凶残;第三层,即使料到了也不相信他们会残杀一个和蔼、善良的女学生。

“我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。”

“非人间”形容当时如同地狱一般的黑暗现实。“浓黑的悲凉”突出了作者极度悲凉的心情。“快意于我的苦痛”实际上是警告反动派别高兴得太早了,总有一天血债必将血偿。“它们”指反动派和那些“所谓学者文人”。“后死者”是作者的自称。

这句话有三层意思:一是更深入地体会了这“浓黑的悲凉”的“非人间”;二是因不能用更好的形式来纪念烈士而感到深深的歉疚;三是警告“非人间”的魑魅魍魉,不要以为可以肆无忌惮地杀人而高兴得太早,血债一定会用血来还。

“苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然而前行。”

尽管在这“非人间”的世上活着的,有许多是“苟活者”,但即使是“苟活者”,也将从壮烈的事件中看到一点希望,哪怕是“微茫”的希望,也能逐渐觉悟,摆脱麻木;而“真的猛士”将越来越多,先驱者的壮烈精神将激励、鼓舞他们更加勇猛坚定地去斗争、前进。

作文素材:《记念刘和珍君》

适用于爱国情怀,为国奉献,舍身取义等主题。

“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。”这是鲁迅在《记念刘和珍君》中为遇害学生们写下的纪念之语,亦是激励无数人为国奋战的勉励之辞。

1926年3月,日本帝国主义纠借口维护《辛丑条约》,提出种种无理条件,并于直隶附近集结各国军队,严重侵犯我国主权。为反对帝国主义无理侵权,北京人民到执政府门前请愿。面对手无寸铁的爱国群众,段祺瑞竞命令卫兵开枪射击,制造了“三一八惨案”。其中,年仅22岁的刘和珍在无情的枪弹射击中永远倒下了。

可面对这般惨痛事件,竟有人污蔑遇害者为“暴徒”,帝国主义侵我山河与他们无关,为国牺牲的同胞们刺眼的鲜红血迹也唤不醒他们麻木的心。

想到温和的刘和珍,为着人民的权益,为着国家的主权,在如花初绽之年华便倒在血泊之中。读着麻木不仁者污蔑谩骂为国牺牲者的文字,鲁迅于沉默中爆发,以文字纪念像刘和珍一样为国无惧地倒于敌人“文明”枪炮下的人们,鞭答别有用心的所谓“学者”,试图唤醒麻木不仁的“苟活者”们,看见微茫希望之余,能学习真的猛士,奋然而前行。

THANK YOU