2.3 中国的耕地资源与粮食安全 课件(25张)

文档属性

| 名称 | 2.3 中国的耕地资源与粮食安全 课件(25张) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-02-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第二章 资源安全与国家安全

第三节中国的耕地资源与粮食安全

学习目标:

1.认识我国粮食生产的资源基础,理解我国粮食生产所面临的主要安全风险。

2.通过图文、数据等资料,了解我国维系粮食安全的主要途径。

3.通过资料,理解耕地保护对维持粮食安全的重要性。

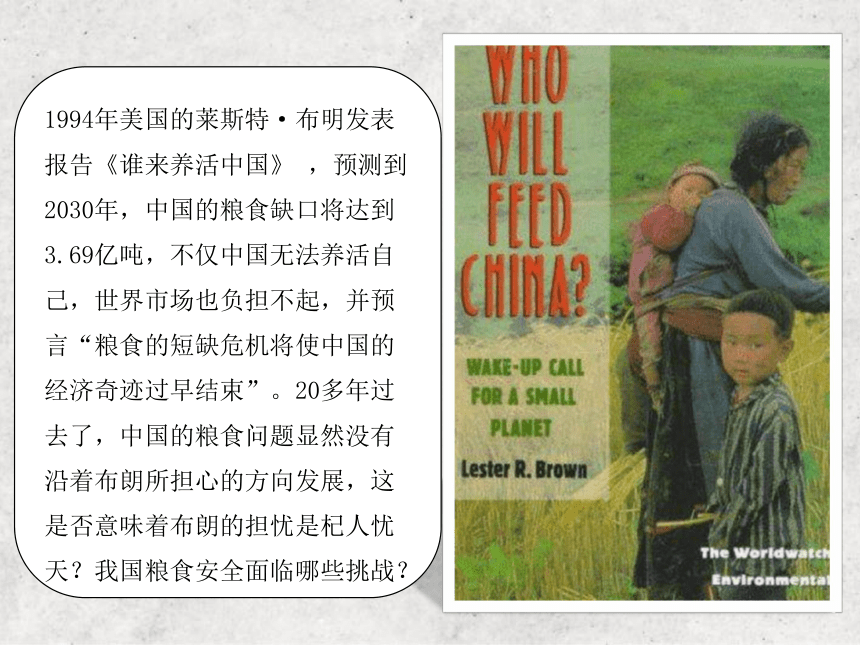

1994年美国的莱斯特·布明发表报告《谁来养活中国》 ,预测到2030年,中国的粮食缺口将达到3.69亿吨,不仅中国无法养活自己,世界市场也负担不起,并预言“粮食的短缺危机将使中国的经济奇迹过早结束”。20多年过去了,中国的粮食问题显然没有沿着布朗所担心的方向发展,这是否意味着布朗的担忧是杞人忧天?我国粮食安全面临哪些挑战?

一、粮食生产安全的资源基础

资源安全是一个国家或地区乃至整个人类社会发展所需的自然资源供给能够得到满足的状态或能力。

以此类推,粮食安全的定义

1.粮食安全概念:指保证人们能够及时得到生存和健康所需要的足够食物。粮食生产、储备、流通、进出口四个环节中,任何一个环节出现问题,都可能危及粮食安全。

而布明对于我国粮食安全的担忧,我国早在1996年就已经做出了回应。中国是怎样回应的呢?

我国国务院于1996年发布了《中国的粮食问题》白皮书,明确阐述了我国“立足国内资源,实现粮食基本自给”的一贯立场。

“立足国内资源,实现粮食基本自给”

把粮食安全建立在国内粮食生产的基础之上,需要粮食总产量与粮食需求量大致持平

水稻、小麦、玉米、大豆等作物

耕地面积与单位耕地面积产量的乘积

2.国家安全的基本物质保障:粮食安全。

3.粮食生产以水稻、小麦、玉米、大豆等作物种植为基础,粮食总产量是耕地面积与单位耕地面积产量的乘积,不仅与耕地的数量和质量有关,还与耕地所在区域的热量、水和光照等资源的时空配置有关。

我国的耕地面积约占世界的9.5%,但人均耕地面积仅有世界平均水平的40%。随着人口持续增长和各类建设用地的扩展,人均耕地面积不断减少;可开发的后备耕地资源数量少、质量低,开发难度大。

(1)人均耕地少,后备耕地资源有限

4.特征:

(2)耕地质量总体欠佳,退化和污染问题严重。

耕地退化

耕地污染

(3)耕地空间分布不均,水土资源配置不佳。

我国约90%的耕地分布在季风气候区,东部平原丘陵地区集中了我国70%以上的耕地。

耕地可分为优等地、高等地、中等地和低等地。(《耕地质量等级》国家标准,将我国耕地质量由高到低划分为10个等级,一至三等地为高等级,七至十等地为低等级。)

南方地区 水田为主,集中了全国90%以上的优等地和高等地,是城镇化与工业化占用优质耕地最为严重的地区

北方地区 以旱地为主,分布着全国75%的中等地和90%的低等地,是我国新增耕地(往往都是质量较低的耕地)的主要分布区

西北地区 耕地仅分布在水资源条件相对较好的绿洲

(4)农业气象灾害频发,粮食产量年际波动大。

二、实现粮食安全的途径

1. 1949—2015年,我国粮食产量增加速度约为人口增加速度的2.2倍,粮食安全状况得到了显著改善。1996年以来,我国人均粮食产量超过400千克,基本上实现了粮食供需平衡。

在这期间,我们是通过什么措施来增加粮食总产量的呢?

提高单位面积产量。

2.增加粮食总产量的两个基本途径:

(1)扩大耕地数量:1949年以前的数千年中,我国主要通过扩大耕地面积实现粮食总产量的增加。

垦荒

(2)提高单位面积产量

①1949年以后,耕地数量增加有限,20世纪80年代以后耕地面积和播种面积总体呈减少趋势,粮食总产量的增加主要是通过提高单位面积产量实现的。

②途径:依靠增加人力、物质和技术投入,从耕地利用率、养分和水热资源保障能力、作物品种和栽培技术以及田间管理水平等各个环节,挖掘提高粮食单位面积产量的潜力。

Ⅰ扩大农田灌溉面积与防洪排滞,平整土地

Ⅱ大力施用农家有机肥和增施化肥

Ⅲ使用农药防治病虫害

Ⅳ培育推广粮食高产品种,研发综合配套栽培技术

Ⅴ提高耕地复种指数,发展间作套种

Ⅵ发展农业机械化

3.实现粮食安全的途径:在粮食生产对粮食安全的基本保障基础上,我国还通过跨区域调剂、国际贸易和粮食储备等手段对粮食安全进行调节。

(1)通过粮食的跨区调剂,解决粮食生产与消费空间配置不均衡问题。

(2)充分利用国际粮食(包括谷物和大豆)市场,是我国保证粮食安全的重要辅助手段之一。

(3)建立粮食储备。

在我国独具特色的现代粮食安全保障体系中,最为重要的就是“统购统销”政策和国家粮食储备制度。其中,粮食储备是维护我国粮食安全的基本制度,对国家的粮食安全起着“蓄水池”的作用。现代粮食储备除延续历史上的救荒功能外,还具有调节国内外粮食市场秩序、应对突发事件等功能。

建立粮食储备

三、未来粮食安全的耕地保障

1.国家安全战略:以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑。

2.目标:确保谷物基本自给、口粮绝对安全。

3.未来粮食安全面临众多挑战原因:未来10—20年,我国人口规模在达到峰值之前将持续增加,即使饮食结构将随着生活水平的提高而发生重大调整,粮食总需求量仍将增加。

4.未来粮食安全的耕地保障:

(1)在一定技术条件下,耕地的数量和质量决定粮食综合生产能力。耕地的数量、质量和生态安全必须支撑我国的粮食安全。

(2)为确保粮食安全所必需的耕地资源,我国实行了最严格的耕地保护政策,划定了具有法律效力的耕地红线,确保耕地保有量在18亿亩以上,确保基本农田不低于15.6亿亩。

(3)为保护与改善耕地质量和可持续利用能力,实现以质换量、藏粮于地,我国实施了高标准农田建设以及耕地质量保护与提升、耕地重金属污染治理、水土保持与坡耕地改造、高效节水等一系列水土资源保护项目。

巩固训练

1.1974年11月,联合国粮农组织在第一次世界粮食首脑会议上首次提出了“粮食安全”概念。2019年国内粮食总产量66384万吨,同比增长0.9%,创历史最高水平。与此同时,2019年我国粮食进口总量高达1.06亿吨,是名副其实的粮食进口大国。据此完成下题。

(1)与我国粮食需求量增大,进口增加有关的因素是( )

①人口总量增加

②人口老龄化

③城镇化水平持续提高

④产业结构调整加快

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

C

(2)我国应对“粮食安全”可采取的有利措施是( )

A.不断增大粮食的进口量 B.大面积推广水稻种植,提高粮食产量

C.大规模开垦后备土地资源 D.改造中低产田,完善惠农政策

1.答案:(1)C; (2)D

解析:(1)人口总量增加,粮食的消费量增加;城镇化水平持续提高,新增城镇人口,直接带动消费,粮食需求增长。产业结构调整加快,农业产值比重下降不代表农业总产值下降。故选C。

(2)我国的粮食供给需求量大,应坚持立足国内;我国可开垦的后备土地资源不足;改造中低产田,提高中低产田的产量,可增加粮食总产量;完善惠农政策,提高农民种粮积极性,实现粮食稳产。 故选D。

D

2.2011年10月31日,是“70亿人口日”。联合国秘书长潘基文指出:“这个孩子的生日,是个叫人高兴不起来的日子,这一天,距60亿人口日不过12年零19天……目前(世界)食物充足,却有10亿人每天饿着肚皮睡觉……”。结合下图,回答下列小题。

(1)甲、乙、丙、丁四类国家中,粮食安全、就业压力等社会问题最严峻的国家是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

(2)“空巢家庭”是指子女长大成人后从父母家庭中分离出去,只剩下老人独自生活的家庭。图中“空巢家庭”现象最为明显的国家是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

C

A

2.答案:(1)C; (2)A

解析:(1)粮食安全、就业压力等社会问题是由于供需矛盾引发的,如果没有足够的粮食、工作岗位提供给迅速扩大的人口,便会引发一系列社会问题。根据材料可知,丙的自然增长率最高,人口增长迅速,粮食安全、就业压力等社会问题最严峻,故选C。

(2)根据材料可知,“空巢家庭”是指子女长大成人后从父母家庭中分离出去,只剩下老人独自生活的家庭。“空巢家庭”现象多发生于出生率低、死亡率低、自然增长率低的现代型人口增长模式的国家,因为这些国家经济发达、妇女生育愿望低、医疗保障条件好,图中甲为三低的国家,“空巢家庭”现象明显,故选A。

3.下图为我国生态退耕和农业结构调整减少耕地情况图。读图回答下面两题。

(1)由于政策原因,我国耕地面积逐年减少,生态退耕减少耕地比重最大的一年是( )

A.1998年 B.2000年 C.2002年 D.2003年

(2)由于耕地数量的减少,为保障我国粮食安全,应( )

A.确保青壮年劳动力留在农村 B.控制农村人口数量

C.植树造林、保护生态 D.科学种粮、提高单产

D

D

3.答案:(1)D;(2)D

解析:(1)1998年,生态退耕减少耕地(105万亩)占生态退耕、农业结构调整共同减少的耕地(105万亩+247万亩)的比重约为30%;2000年,生态退耕减少耕地(1144万亩)占生态退耕、农业结构调整共同减少的耕地(1144万亩+867万亩)的比重约为57%;2002年,生态退耕减少耕地(2138万亩)占生态退耕、农业结构调整共同减少的耕地(2138万亩+524万亩)的比重约为80%;2003年,生态退耕减少耕地(3356万亩)占生态退耕、农业结构调整共同减少的耕地(3356万亩+497万亩)的比重约为87%。由此判断,生态退耕减少耕地比重最大的一年是2003年。故选D。

(2)由于耕地数量的减少,为保障我国粮食安全,应加大科技投入,科学种粮、提高单产,从而保证我国粮食总产量稳步提高,D符合题意;在耕地数量减少的背景下,确保青壮年劳动力留在农村,控制农村人口数量,植树造林、保护生态等措施,都不能保证我国粮食总产量不下降或稳步增长,不能保障我国粮食安全,A、B、C不符合题意。故选D。

再见!

第二章 资源安全与国家安全

第三节中国的耕地资源与粮食安全

学习目标:

1.认识我国粮食生产的资源基础,理解我国粮食生产所面临的主要安全风险。

2.通过图文、数据等资料,了解我国维系粮食安全的主要途径。

3.通过资料,理解耕地保护对维持粮食安全的重要性。

1994年美国的莱斯特·布明发表报告《谁来养活中国》 ,预测到2030年,中国的粮食缺口将达到3.69亿吨,不仅中国无法养活自己,世界市场也负担不起,并预言“粮食的短缺危机将使中国的经济奇迹过早结束”。20多年过去了,中国的粮食问题显然没有沿着布朗所担心的方向发展,这是否意味着布朗的担忧是杞人忧天?我国粮食安全面临哪些挑战?

一、粮食生产安全的资源基础

资源安全是一个国家或地区乃至整个人类社会发展所需的自然资源供给能够得到满足的状态或能力。

以此类推,粮食安全的定义

1.粮食安全概念:指保证人们能够及时得到生存和健康所需要的足够食物。粮食生产、储备、流通、进出口四个环节中,任何一个环节出现问题,都可能危及粮食安全。

而布明对于我国粮食安全的担忧,我国早在1996年就已经做出了回应。中国是怎样回应的呢?

我国国务院于1996年发布了《中国的粮食问题》白皮书,明确阐述了我国“立足国内资源,实现粮食基本自给”的一贯立场。

“立足国内资源,实现粮食基本自给”

把粮食安全建立在国内粮食生产的基础之上,需要粮食总产量与粮食需求量大致持平

水稻、小麦、玉米、大豆等作物

耕地面积与单位耕地面积产量的乘积

2.国家安全的基本物质保障:粮食安全。

3.粮食生产以水稻、小麦、玉米、大豆等作物种植为基础,粮食总产量是耕地面积与单位耕地面积产量的乘积,不仅与耕地的数量和质量有关,还与耕地所在区域的热量、水和光照等资源的时空配置有关。

我国的耕地面积约占世界的9.5%,但人均耕地面积仅有世界平均水平的40%。随着人口持续增长和各类建设用地的扩展,人均耕地面积不断减少;可开发的后备耕地资源数量少、质量低,开发难度大。

(1)人均耕地少,后备耕地资源有限

4.特征:

(2)耕地质量总体欠佳,退化和污染问题严重。

耕地退化

耕地污染

(3)耕地空间分布不均,水土资源配置不佳。

我国约90%的耕地分布在季风气候区,东部平原丘陵地区集中了我国70%以上的耕地。

耕地可分为优等地、高等地、中等地和低等地。(《耕地质量等级》国家标准,将我国耕地质量由高到低划分为10个等级,一至三等地为高等级,七至十等地为低等级。)

南方地区 水田为主,集中了全国90%以上的优等地和高等地,是城镇化与工业化占用优质耕地最为严重的地区

北方地区 以旱地为主,分布着全国75%的中等地和90%的低等地,是我国新增耕地(往往都是质量较低的耕地)的主要分布区

西北地区 耕地仅分布在水资源条件相对较好的绿洲

(4)农业气象灾害频发,粮食产量年际波动大。

二、实现粮食安全的途径

1. 1949—2015年,我国粮食产量增加速度约为人口增加速度的2.2倍,粮食安全状况得到了显著改善。1996年以来,我国人均粮食产量超过400千克,基本上实现了粮食供需平衡。

在这期间,我们是通过什么措施来增加粮食总产量的呢?

提高单位面积产量。

2.增加粮食总产量的两个基本途径:

(1)扩大耕地数量:1949年以前的数千年中,我国主要通过扩大耕地面积实现粮食总产量的增加。

垦荒

(2)提高单位面积产量

①1949年以后,耕地数量增加有限,20世纪80年代以后耕地面积和播种面积总体呈减少趋势,粮食总产量的增加主要是通过提高单位面积产量实现的。

②途径:依靠增加人力、物质和技术投入,从耕地利用率、养分和水热资源保障能力、作物品种和栽培技术以及田间管理水平等各个环节,挖掘提高粮食单位面积产量的潜力。

Ⅰ扩大农田灌溉面积与防洪排滞,平整土地

Ⅱ大力施用农家有机肥和增施化肥

Ⅲ使用农药防治病虫害

Ⅳ培育推广粮食高产品种,研发综合配套栽培技术

Ⅴ提高耕地复种指数,发展间作套种

Ⅵ发展农业机械化

3.实现粮食安全的途径:在粮食生产对粮食安全的基本保障基础上,我国还通过跨区域调剂、国际贸易和粮食储备等手段对粮食安全进行调节。

(1)通过粮食的跨区调剂,解决粮食生产与消费空间配置不均衡问题。

(2)充分利用国际粮食(包括谷物和大豆)市场,是我国保证粮食安全的重要辅助手段之一。

(3)建立粮食储备。

在我国独具特色的现代粮食安全保障体系中,最为重要的就是“统购统销”政策和国家粮食储备制度。其中,粮食储备是维护我国粮食安全的基本制度,对国家的粮食安全起着“蓄水池”的作用。现代粮食储备除延续历史上的救荒功能外,还具有调节国内外粮食市场秩序、应对突发事件等功能。

建立粮食储备

三、未来粮食安全的耕地保障

1.国家安全战略:以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑。

2.目标:确保谷物基本自给、口粮绝对安全。

3.未来粮食安全面临众多挑战原因:未来10—20年,我国人口规模在达到峰值之前将持续增加,即使饮食结构将随着生活水平的提高而发生重大调整,粮食总需求量仍将增加。

4.未来粮食安全的耕地保障:

(1)在一定技术条件下,耕地的数量和质量决定粮食综合生产能力。耕地的数量、质量和生态安全必须支撑我国的粮食安全。

(2)为确保粮食安全所必需的耕地资源,我国实行了最严格的耕地保护政策,划定了具有法律效力的耕地红线,确保耕地保有量在18亿亩以上,确保基本农田不低于15.6亿亩。

(3)为保护与改善耕地质量和可持续利用能力,实现以质换量、藏粮于地,我国实施了高标准农田建设以及耕地质量保护与提升、耕地重金属污染治理、水土保持与坡耕地改造、高效节水等一系列水土资源保护项目。

巩固训练

1.1974年11月,联合国粮农组织在第一次世界粮食首脑会议上首次提出了“粮食安全”概念。2019年国内粮食总产量66384万吨,同比增长0.9%,创历史最高水平。与此同时,2019年我国粮食进口总量高达1.06亿吨,是名副其实的粮食进口大国。据此完成下题。

(1)与我国粮食需求量增大,进口增加有关的因素是( )

①人口总量增加

②人口老龄化

③城镇化水平持续提高

④产业结构调整加快

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

C

(2)我国应对“粮食安全”可采取的有利措施是( )

A.不断增大粮食的进口量 B.大面积推广水稻种植,提高粮食产量

C.大规模开垦后备土地资源 D.改造中低产田,完善惠农政策

1.答案:(1)C; (2)D

解析:(1)人口总量增加,粮食的消费量增加;城镇化水平持续提高,新增城镇人口,直接带动消费,粮食需求增长。产业结构调整加快,农业产值比重下降不代表农业总产值下降。故选C。

(2)我国的粮食供给需求量大,应坚持立足国内;我国可开垦的后备土地资源不足;改造中低产田,提高中低产田的产量,可增加粮食总产量;完善惠农政策,提高农民种粮积极性,实现粮食稳产。 故选D。

D

2.2011年10月31日,是“70亿人口日”。联合国秘书长潘基文指出:“这个孩子的生日,是个叫人高兴不起来的日子,这一天,距60亿人口日不过12年零19天……目前(世界)食物充足,却有10亿人每天饿着肚皮睡觉……”。结合下图,回答下列小题。

(1)甲、乙、丙、丁四类国家中,粮食安全、就业压力等社会问题最严峻的国家是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

(2)“空巢家庭”是指子女长大成人后从父母家庭中分离出去,只剩下老人独自生活的家庭。图中“空巢家庭”现象最为明显的国家是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

C

A

2.答案:(1)C; (2)A

解析:(1)粮食安全、就业压力等社会问题是由于供需矛盾引发的,如果没有足够的粮食、工作岗位提供给迅速扩大的人口,便会引发一系列社会问题。根据材料可知,丙的自然增长率最高,人口增长迅速,粮食安全、就业压力等社会问题最严峻,故选C。

(2)根据材料可知,“空巢家庭”是指子女长大成人后从父母家庭中分离出去,只剩下老人独自生活的家庭。“空巢家庭”现象多发生于出生率低、死亡率低、自然增长率低的现代型人口增长模式的国家,因为这些国家经济发达、妇女生育愿望低、医疗保障条件好,图中甲为三低的国家,“空巢家庭”现象明显,故选A。

3.下图为我国生态退耕和农业结构调整减少耕地情况图。读图回答下面两题。

(1)由于政策原因,我国耕地面积逐年减少,生态退耕减少耕地比重最大的一年是( )

A.1998年 B.2000年 C.2002年 D.2003年

(2)由于耕地数量的减少,为保障我国粮食安全,应( )

A.确保青壮年劳动力留在农村 B.控制农村人口数量

C.植树造林、保护生态 D.科学种粮、提高单产

D

D

3.答案:(1)D;(2)D

解析:(1)1998年,生态退耕减少耕地(105万亩)占生态退耕、农业结构调整共同减少的耕地(105万亩+247万亩)的比重约为30%;2000年,生态退耕减少耕地(1144万亩)占生态退耕、农业结构调整共同减少的耕地(1144万亩+867万亩)的比重约为57%;2002年,生态退耕减少耕地(2138万亩)占生态退耕、农业结构调整共同减少的耕地(2138万亩+524万亩)的比重约为80%;2003年,生态退耕减少耕地(3356万亩)占生态退耕、农业结构调整共同减少的耕地(3356万亩+497万亩)的比重约为87%。由此判断,生态退耕减少耕地比重最大的一年是2003年。故选D。

(2)由于耕地数量的减少,为保障我国粮食安全,应加大科技投入,科学种粮、提高单产,从而保证我国粮食总产量稳步提高,D符合题意;在耕地数量减少的背景下,确保青壮年劳动力留在农村,控制农村人口数量,植树造林、保护生态等措施,都不能保证我国粮食总产量不下降或稳步增长,不能保障我国粮食安全,A、B、C不符合题意。故选D。

再见!

同课章节目录

- 第一章 自然环境与人类社会

- 第一节 自然环境的服务功能

- 第二节 自然资源及其利用

- 第三节 环境问题及其危害

- 问题研究 我们的生态足迹有多大

- 第二章 资源安全与国家安全

- 第一节 资源安全对国家安全的影响

- 第二节 中国的能源安全

- 第三节 中国的耕地资源与粮食安全

- 第四节 海洋空间资源开发与国家安全

- 问题研究 如何“藏粮于地”

- 第三章 环境安全与国家安全

- 第一节 环境安全对国家安全的影响

- 第三节 环境污染与国家安全

- 第三节 生态保护与国家安全..

- 第四节 全球气候变化与国家安全.

- 问题研究 是否应该发展核能

- 第四章 保障国家安全的资源、环境战略与行动

- 第一节 走向生态文明

- 第二节 国家战略与政策

- 第三节 国际合作

- 问题研究 如何做中学生资源、环境安全意识问卷调查