第4课唐朝的中外文化交流 课件

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

第4课 唐朝的中外文化交流

隋唐时期:繁荣与开放的时代

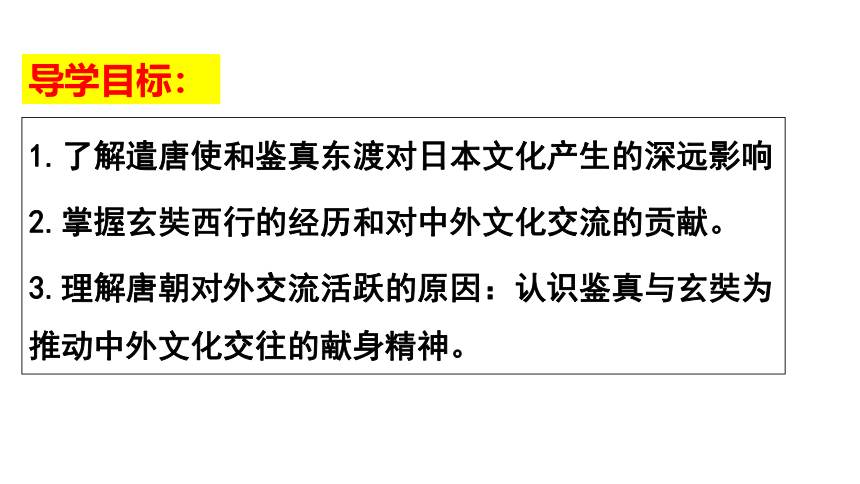

导学目标:

1.了解遣唐使和鉴真东渡对日本文化产生的深远影响

2.掌握玄奘西行的经历和对中外文化交流的贡献。

3.理解唐朝对外交流活跃的原因:认识鉴真与玄奘为推动中外文化交往的献身精神。

遣唐使

鉴真东渡

中印

玄奘西行天竺

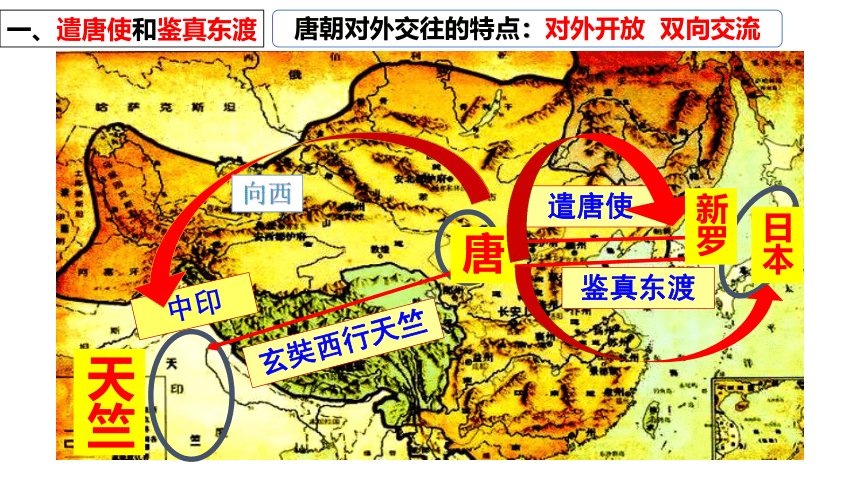

唐朝对外交往的特点:对外开放 双向交流

唐

天竺

向西

日本

新罗

一、遣唐使和鉴真东渡

一、遣唐使和鉴真东渡

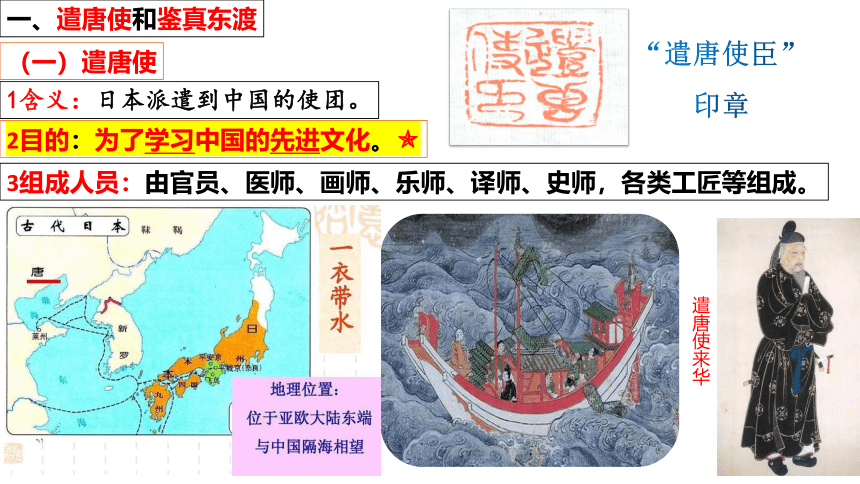

(一)遣唐使

1含义:日本派遣到中国的使团。

2目的:为了学习中国的先进文化。

3组成人员:由官员、医师、画师、乐师、译师、史师,各类工匠等组成。

遣唐使来华

“遣唐使臣”

印章

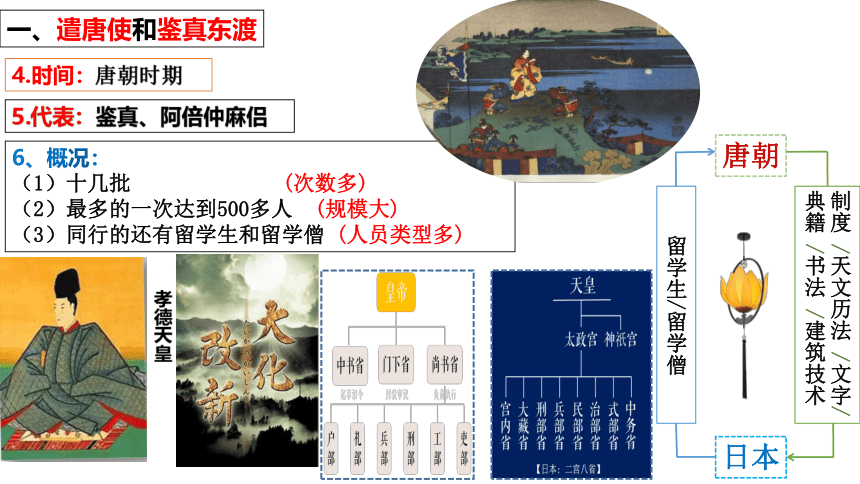

唐朝

日本

留学生/留学僧

制度 /天文历法 /文字/典籍 /书法 /建筑技术

一、遣唐使和鉴真东渡

4.时间:唐朝时期

5.代表:鉴真、阿倍仲麻侣

6、概况:

(1)十几批 (次数多)

(2)最多的一次达到500多人 (规模大)

(3)同行的还有留学生和留学僧 (人员类型多)

孝德天皇

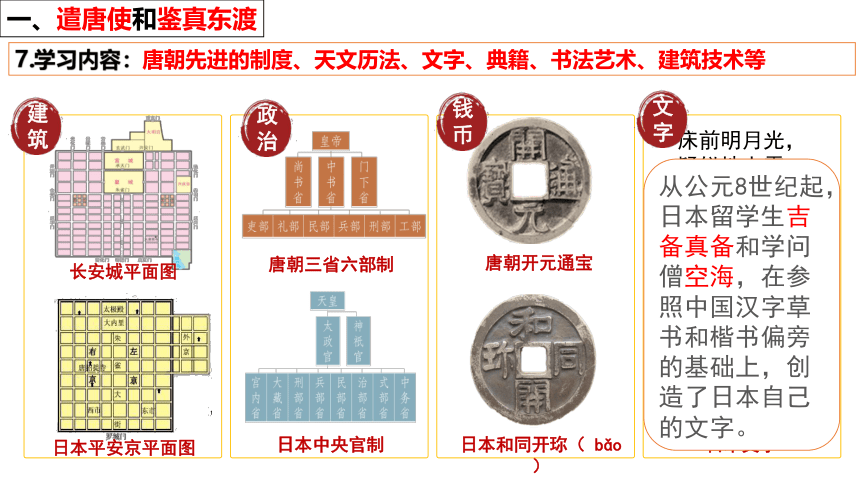

日本平安京平面图

长安城平面图

唐朝三省六部制

日本中央官制

日本和同开珎( bǎo )

唐朝开元通宝

日本文字

床前明月光,

疑似地上霜;

舉頭望明月,

低頭思故鄉。

中国文字

建筑

政治

钱币

文字

从公元8世纪起,日本留学生吉备真备和学问僧空海,在参照中国汉字草书和楷书偏旁的基础上,创造了日本自己的文字。

一、遣唐使和鉴真东渡

7.学习内容:唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等

平假名

片假名

文

字

服

饰

唐朝妇女

相关史事 遣唐使还将中国的风俗习惯传到日本,如五月初五的“端午(阳)节”、七月初七的“七夕节”、七月十五的“中元节”、九月初九的“重阳节”等,就是那时候从中国传去的,有些节日一直流传至今。

一、遣唐使和鉴真东渡

7.学习内容:唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等.

思考:日本发生如此大的变化,说明了什么?

1、日本是一个善于学习和模仿的国家。

2、唐朝对日本的影响很大。

3、一个国家的繁荣离不开各国之间的友好交往,封闭是不可能发展的。

吸收、借鉴、创新

一、遣唐使和鉴真东渡

8.影响:遣唐使把唐朝的先进的制度和文化传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。

日本奈良城(平京城)

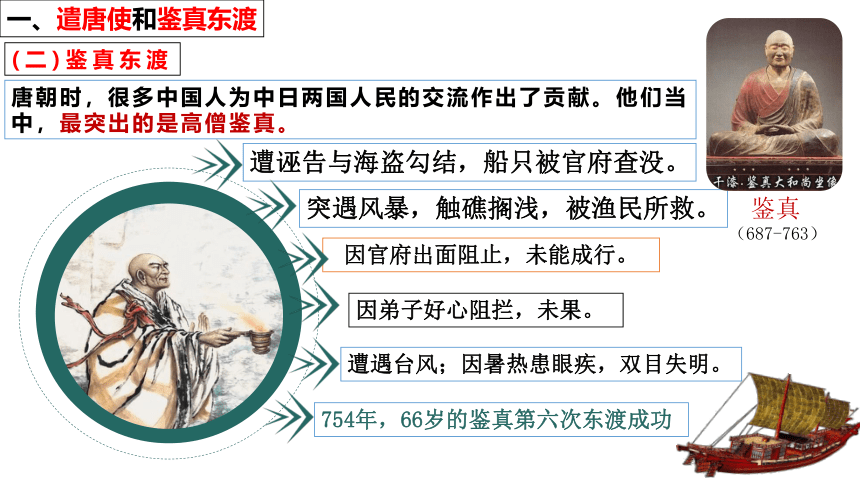

遭诬告与海盗勾结,船只被官府查没。

突遇风暴,触礁搁浅,被渔民所救。

因官府出面阻止,未能成行。

因弟子好心阻拦,未果。

遭遇台风;因暑热患眼疾,双目失明。

754年,66岁的鉴真第六次东渡成功

鉴真

(687-763)

(二)鉴真东渡

一、遣唐使和鉴真东渡

唐朝时,很多中国人为中日两国人民的交流作出了贡献。他们当中,最突出的是高僧鉴真。

1

2

3

4

5

6

遭诬告与海盗勾结,船只被官府查没。

突遇风暴,触礁搁浅,被渔民所救。

因官府出面阻止,未能成行。

因弟子好心阻拦,未果。

遭遇台风;因暑热患眼疾,双目失明。

754年,66岁的鉴真第六次东渡成功。

鉴真

(687-763)

2、鉴真六次东渡

二、鉴真东渡(唐玄宗时期)

鉴真,唐朝律宗时期高僧,曾担任扬州大明寺主持。在日本留学僧恳请下东渡日本弘扬佛法。

一、遣唐使和鉴真东渡

1、目的:传授佛经,弘扬佛法

3、经历:六次东渡

4、地位:唐朝与日本文化交流中,最有影响的人物

5、内容:鉴真的贡献: 在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。

鉴真东渡

2.人物:扬州大明寺高僧

一、遣唐使和鉴真东渡

鉴真盲目航东海,一片精诚照太清

舍己为人传道义,唐风洋溢奈良城

---郭沫若

在日本传受佛教

日本的唐招提寺

唐朝书法

鉴真主持修建的唐招提寺,以及寺内的鉴真塑像,被日本政府定为一级国宝。

一、遣唐使和鉴真东渡

“日本文化的恩人”

7.精神:做事要有顽强的毅力和百折不挠的精神、不畏艰难,勇于开拓,坚持不懈。

6.影响:为中日文化交流作出了卓越的贡献。

三、唐与新罗的关系

1、背景:朝鲜半岛上的国家,和隋唐往来频繁。

相关史事 唐朝诗文、典籍等大量传

播到朝鲜。新罗人崔致远十二岁入唐求学,

18岁考中进士。后来他在唐朝做官,写下

大量诗文。他的文集《桂苑笔耕》流传至

今。

双向交流

隋及唐初,朝鲜半岛有高丽、百济、新罗三个国家。7世纪中叶,新罗统一朝鲜半岛,唐王朝与新罗形成册封关系.

2.特点:往来频繁

①学唐文化

新罗强盛后,派遣使节和大批留学生到唐朝学习中国文化。

②来唐经商

许多新罗商人来到中国经商,新罗物产居唐朝进口首位。

③仿学唐制

新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏。

④引进科技

⑤朝乐入唐

新罗引入了中国的医学、天文、历算等科技成就

朝鲜半岛的音乐也传人中国,在唐朝宫廷和民间演出、流行。

三、唐与新罗的关系

3.目的:学习中国先进文化。

双向交流

4.表现;

2

1

4

3

三 玄奘西行

玄奘(602年-664年),唐代著名高僧,就中国佛教史上最重要的人物之一,被尊称为“三藏法师” ,后世俗称“唐僧”,中国佛教三大翻译家之一。玄奘为探究佛教各派学说分歧,于贞观元年一人西行,历经艰辛到达印度佛教中心那烂陀寺取真经。

三 玄奘西行

5.经历:

(1)出发:不畏艰险,历经磨难,经过4年的长途跋涉到达天竺。

(2)学习:他遍访天竺的名寺, 研习佛法,曾在佛学最高学府那烂陀寺游学,成 为远近闻名的佛学大师。

(3)归国:10多年后,玄奘携带大量佛经回到长安,此后主持译经工作,为中国佛教的发展作出重大贡献。

“不至天竺,终不东归一步!”

“宁可就西而死,岂能东归而生!”

2.时间: 贞观初年(唐太宗时期),高僧玄奘西行前往天竺取经

3.目的:为了求取佛经,研习佛法

1.背景:唐朝与天竺有频繁的交往

4.路线:长安—丝绸之路—天竺(那烂陀寺)

……山谷积雪,春夏合冻……经途险阻,寒风惨烈,多暴龙,难陵犯。……暴风奋发,飞沙雨石,遇者丧没,难以全生。

——《大唐西域记》

“不至天竺,终不东归一步!”

“宁可就西而死,岂能东归而生!”

三 玄奘西行

由弟子记录成书的《大唐西域记》,成为研究中外交流史的珍贵文献。

成果

影响:

鉴真东渡,前后6次,用了12年,困难重重,但他百折不挠,矢志不渝,终于成功。

玄奘西行路途遥远,他不畏艰险,历经磨难,为追求真理,坚忍不拔,意志坚定。

三 玄奘西行

据他口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。

材料1: 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,公私仓禀具丰实。 ——杜甫《忆昔》

想来

能来

让来

唐朝对外交通路线图

3. 海陆交通便利

1. 国力强盛,制度先进,文化繁荣

唐政府鼓励各国商人到中国贸易,允许他们长期居住。

——陆威仪《哈佛中国史》

2. 对外政策开放、包容

思考:唐朝对外交流频繁的原因?有什么启示?

启示:

1.努力发展经济文化,提高综合国力;

2.坚持对外开放的政策;

3.学习唐朝的博大胸怀。

唐朝

西

东

印度

欧洲

非洲

日本

新罗

双向交流 开放、兼容并包

玄奘西行

鉴真东渡

原因

影响

课堂小结

大唐中心

唐朝的强盛

开放、兼容并包的特征

1、唐朝时很多中国人为中日两国人民的交流作出了贡献。他们当中最突出的是高僧( )

A.鉴真 B.玄奘 C.戒贤 D.法显

当堂小测

A

C

2.印度电视剧《奇迹》引发了人们对印度社会风情的无限遐想。假如你要查看有关印度的历史地理风俗,你该查阅下列哪本书( )

A.《徐霞客游记》 B.《西游记》

C.《大唐西域记》 D.《史记》

3.鉴真第5次东渡失败,弟子们有的畏难动摇,但他坚定地说:“是为法事也,何惜身命?”他仍坚持第6次东渡( )

A.天竺 B.朝鲜 C.日本 D.天方

4.玄奘西行是古代中印两国人民友好交往的见证,他游学、研习内容主要涉及的宗教是( )

A.基督教 B.伊斯兰教 C.道教 D.佛教

C

D

第4课 唐朝的中外文化交流

隋唐时期:繁荣与开放的时代

导学目标:

1.了解遣唐使和鉴真东渡对日本文化产生的深远影响

2.掌握玄奘西行的经历和对中外文化交流的贡献。

3.理解唐朝对外交流活跃的原因:认识鉴真与玄奘为推动中外文化交往的献身精神。

遣唐使

鉴真东渡

中印

玄奘西行天竺

唐朝对外交往的特点:对外开放 双向交流

唐

天竺

向西

日本

新罗

一、遣唐使和鉴真东渡

一、遣唐使和鉴真东渡

(一)遣唐使

1含义:日本派遣到中国的使团。

2目的:为了学习中国的先进文化。

3组成人员:由官员、医师、画师、乐师、译师、史师,各类工匠等组成。

遣唐使来华

“遣唐使臣”

印章

唐朝

日本

留学生/留学僧

制度 /天文历法 /文字/典籍 /书法 /建筑技术

一、遣唐使和鉴真东渡

4.时间:唐朝时期

5.代表:鉴真、阿倍仲麻侣

6、概况:

(1)十几批 (次数多)

(2)最多的一次达到500多人 (规模大)

(3)同行的还有留学生和留学僧 (人员类型多)

孝德天皇

日本平安京平面图

长安城平面图

唐朝三省六部制

日本中央官制

日本和同开珎( bǎo )

唐朝开元通宝

日本文字

床前明月光,

疑似地上霜;

舉頭望明月,

低頭思故鄉。

中国文字

建筑

政治

钱币

文字

从公元8世纪起,日本留学生吉备真备和学问僧空海,在参照中国汉字草书和楷书偏旁的基础上,创造了日本自己的文字。

一、遣唐使和鉴真东渡

7.学习内容:唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等

平假名

片假名

文

字

服

饰

唐朝妇女

相关史事 遣唐使还将中国的风俗习惯传到日本,如五月初五的“端午(阳)节”、七月初七的“七夕节”、七月十五的“中元节”、九月初九的“重阳节”等,就是那时候从中国传去的,有些节日一直流传至今。

一、遣唐使和鉴真东渡

7.学习内容:唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等.

思考:日本发生如此大的变化,说明了什么?

1、日本是一个善于学习和模仿的国家。

2、唐朝对日本的影响很大。

3、一个国家的繁荣离不开各国之间的友好交往,封闭是不可能发展的。

吸收、借鉴、创新

一、遣唐使和鉴真东渡

8.影响:遣唐使把唐朝的先进的制度和文化传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。

日本奈良城(平京城)

遭诬告与海盗勾结,船只被官府查没。

突遇风暴,触礁搁浅,被渔民所救。

因官府出面阻止,未能成行。

因弟子好心阻拦,未果。

遭遇台风;因暑热患眼疾,双目失明。

754年,66岁的鉴真第六次东渡成功

鉴真

(687-763)

(二)鉴真东渡

一、遣唐使和鉴真东渡

唐朝时,很多中国人为中日两国人民的交流作出了贡献。他们当中,最突出的是高僧鉴真。

1

2

3

4

5

6

遭诬告与海盗勾结,船只被官府查没。

突遇风暴,触礁搁浅,被渔民所救。

因官府出面阻止,未能成行。

因弟子好心阻拦,未果。

遭遇台风;因暑热患眼疾,双目失明。

754年,66岁的鉴真第六次东渡成功。

鉴真

(687-763)

2、鉴真六次东渡

二、鉴真东渡(唐玄宗时期)

鉴真,唐朝律宗时期高僧,曾担任扬州大明寺主持。在日本留学僧恳请下东渡日本弘扬佛法。

一、遣唐使和鉴真东渡

1、目的:传授佛经,弘扬佛法

3、经历:六次东渡

4、地位:唐朝与日本文化交流中,最有影响的人物

5、内容:鉴真的贡献: 在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。

鉴真东渡

2.人物:扬州大明寺高僧

一、遣唐使和鉴真东渡

鉴真盲目航东海,一片精诚照太清

舍己为人传道义,唐风洋溢奈良城

---郭沫若

在日本传受佛教

日本的唐招提寺

唐朝书法

鉴真主持修建的唐招提寺,以及寺内的鉴真塑像,被日本政府定为一级国宝。

一、遣唐使和鉴真东渡

“日本文化的恩人”

7.精神:做事要有顽强的毅力和百折不挠的精神、不畏艰难,勇于开拓,坚持不懈。

6.影响:为中日文化交流作出了卓越的贡献。

三、唐与新罗的关系

1、背景:朝鲜半岛上的国家,和隋唐往来频繁。

相关史事 唐朝诗文、典籍等大量传

播到朝鲜。新罗人崔致远十二岁入唐求学,

18岁考中进士。后来他在唐朝做官,写下

大量诗文。他的文集《桂苑笔耕》流传至

今。

双向交流

隋及唐初,朝鲜半岛有高丽、百济、新罗三个国家。7世纪中叶,新罗统一朝鲜半岛,唐王朝与新罗形成册封关系.

2.特点:往来频繁

①学唐文化

新罗强盛后,派遣使节和大批留学生到唐朝学习中国文化。

②来唐经商

许多新罗商人来到中国经商,新罗物产居唐朝进口首位。

③仿学唐制

新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏。

④引进科技

⑤朝乐入唐

新罗引入了中国的医学、天文、历算等科技成就

朝鲜半岛的音乐也传人中国,在唐朝宫廷和民间演出、流行。

三、唐与新罗的关系

3.目的:学习中国先进文化。

双向交流

4.表现;

2

1

4

3

三 玄奘西行

玄奘(602年-664年),唐代著名高僧,就中国佛教史上最重要的人物之一,被尊称为“三藏法师” ,后世俗称“唐僧”,中国佛教三大翻译家之一。玄奘为探究佛教各派学说分歧,于贞观元年一人西行,历经艰辛到达印度佛教中心那烂陀寺取真经。

三 玄奘西行

5.经历:

(1)出发:不畏艰险,历经磨难,经过4年的长途跋涉到达天竺。

(2)学习:他遍访天竺的名寺, 研习佛法,曾在佛学最高学府那烂陀寺游学,成 为远近闻名的佛学大师。

(3)归国:10多年后,玄奘携带大量佛经回到长安,此后主持译经工作,为中国佛教的发展作出重大贡献。

“不至天竺,终不东归一步!”

“宁可就西而死,岂能东归而生!”

2.时间: 贞观初年(唐太宗时期),高僧玄奘西行前往天竺取经

3.目的:为了求取佛经,研习佛法

1.背景:唐朝与天竺有频繁的交往

4.路线:长安—丝绸之路—天竺(那烂陀寺)

……山谷积雪,春夏合冻……经途险阻,寒风惨烈,多暴龙,难陵犯。……暴风奋发,飞沙雨石,遇者丧没,难以全生。

——《大唐西域记》

“不至天竺,终不东归一步!”

“宁可就西而死,岂能东归而生!”

三 玄奘西行

由弟子记录成书的《大唐西域记》,成为研究中外交流史的珍贵文献。

成果

影响:

鉴真东渡,前后6次,用了12年,困难重重,但他百折不挠,矢志不渝,终于成功。

玄奘西行路途遥远,他不畏艰险,历经磨难,为追求真理,坚忍不拔,意志坚定。

三 玄奘西行

据他口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是研究中外交流史的珍贵文献。

材料1: 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,公私仓禀具丰实。 ——杜甫《忆昔》

想来

能来

让来

唐朝对外交通路线图

3. 海陆交通便利

1. 国力强盛,制度先进,文化繁荣

唐政府鼓励各国商人到中国贸易,允许他们长期居住。

——陆威仪《哈佛中国史》

2. 对外政策开放、包容

思考:唐朝对外交流频繁的原因?有什么启示?

启示:

1.努力发展经济文化,提高综合国力;

2.坚持对外开放的政策;

3.学习唐朝的博大胸怀。

唐朝

西

东

印度

欧洲

非洲

日本

新罗

双向交流 开放、兼容并包

玄奘西行

鉴真东渡

原因

影响

课堂小结

大唐中心

唐朝的强盛

开放、兼容并包的特征

1、唐朝时很多中国人为中日两国人民的交流作出了贡献。他们当中最突出的是高僧( )

A.鉴真 B.玄奘 C.戒贤 D.法显

当堂小测

A

C

2.印度电视剧《奇迹》引发了人们对印度社会风情的无限遐想。假如你要查看有关印度的历史地理风俗,你该查阅下列哪本书( )

A.《徐霞客游记》 B.《西游记》

C.《大唐西域记》 D.《史记》

3.鉴真第5次东渡失败,弟子们有的畏难动摇,但他坚定地说:“是为法事也,何惜身命?”他仍坚持第6次东渡( )

A.天竺 B.朝鲜 C.日本 D.天方

4.玄奘西行是古代中印两国人民友好交往的见证,他游学、研习内容主要涉及的宗教是( )

A.基督教 B.伊斯兰教 C.道教 D.佛教

C

D

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源