第七单元第21章 生命的发生和发展 ——2022-2023学年北师大版生物八年级下册单元基础巩固(含解析)

文档属性

| 名称 | 第七单元第21章 生命的发生和发展 ——2022-2023学年北师大版生物八年级下册单元基础巩固(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 839.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-02-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第七单元第21章 生命的发生和发展

题序 一 二 总分 结分人 核分人

得分

一、选择题(本题包括20小题,每题2分,共40分,每题只有1个选项符合题意)

1.地球上最初的生命起源于( )

A.原始大气 B.原始陆地 C.原始海洋 D.原始太空

2.米勒实验中,模拟的原始大气中不应该有的物质是( )

A.氧气 B.氢气 C.二氧化碳 D.水蒸气

3.下列关于生命起源和进化的叙述中,正确的是( )

A.原始生命起源于原始陆地 B.原始大气含有氧气

C.生物的进化是自然选择的结果 D.化石是生物进化的唯一证据

4.米勒的模拟原始地球实验证明了( )

A.小分子无机物可以合成小分子有机物

B.小分子无机物可以合成大分子有机物

C.小分子有机物可以合成大分子有机物

D.大分子有机物可以合成原始生命

5.米勒实验证明了( )

A. 无机分子能转变为有机小分子 B. 有机小分子能合成有机大分子

C. 原始生命的诞生 D. 原始单细胞生物的产生

6.关于进化的总体趋势,说法不正确的是( )

A.由低等到高等 B.由简单到复杂

C.体型由小到大 D.由水生到陆生

7.原核生物出现的时期是( )

A.泥盆纪 B.前寒武纪 C.奥陶纪 D.石炭纪

8.近年来,青岛海水稻研究发展中心致力于“海水稻”开发,通过基因测序技术,筛选出天然抗盐、抗碱、抗病基因,通过杂交育种技术,计划培育出可供产业化推广的耐盐水稻品种。水稻对浅水环境的适应和海水稻的选育分别属于( )

A.自然选择,人工选择 B.人工选择,自然选择

C.人工选择,人工选择 D.自然选择,自然选择

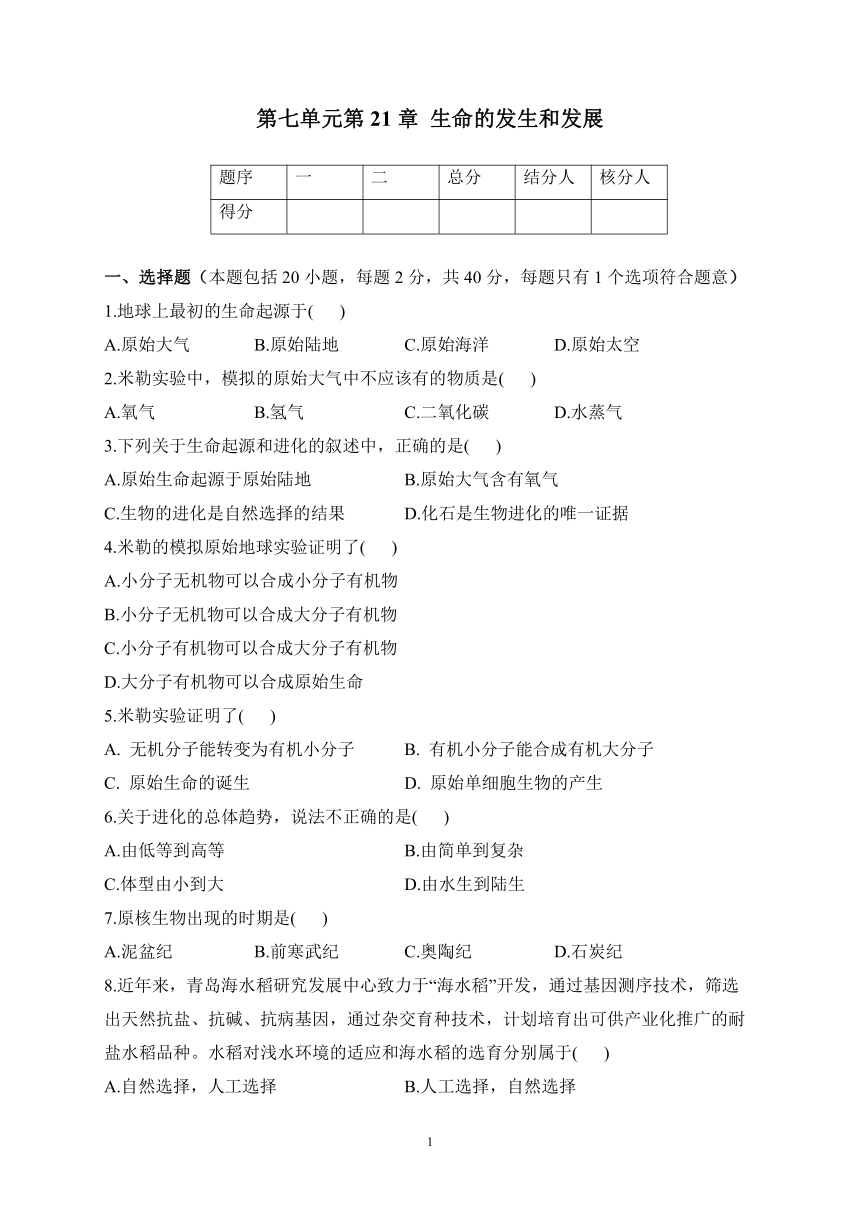

9.2021年5月中国科学院古脊椎动物与古人类研究所在云南罗平发现了2.44亿年前的一种新的大型古鱼类化石——张氏翼鳕,下列相关叙述错误的是( )

A.张氏翼鳕化石中观察不到鱼鳍

B.由化石在地层中的位置可推测生物出现的大致时间

C.化石是研究生物进化的重要证据

D.化石记录了生物进化的历程

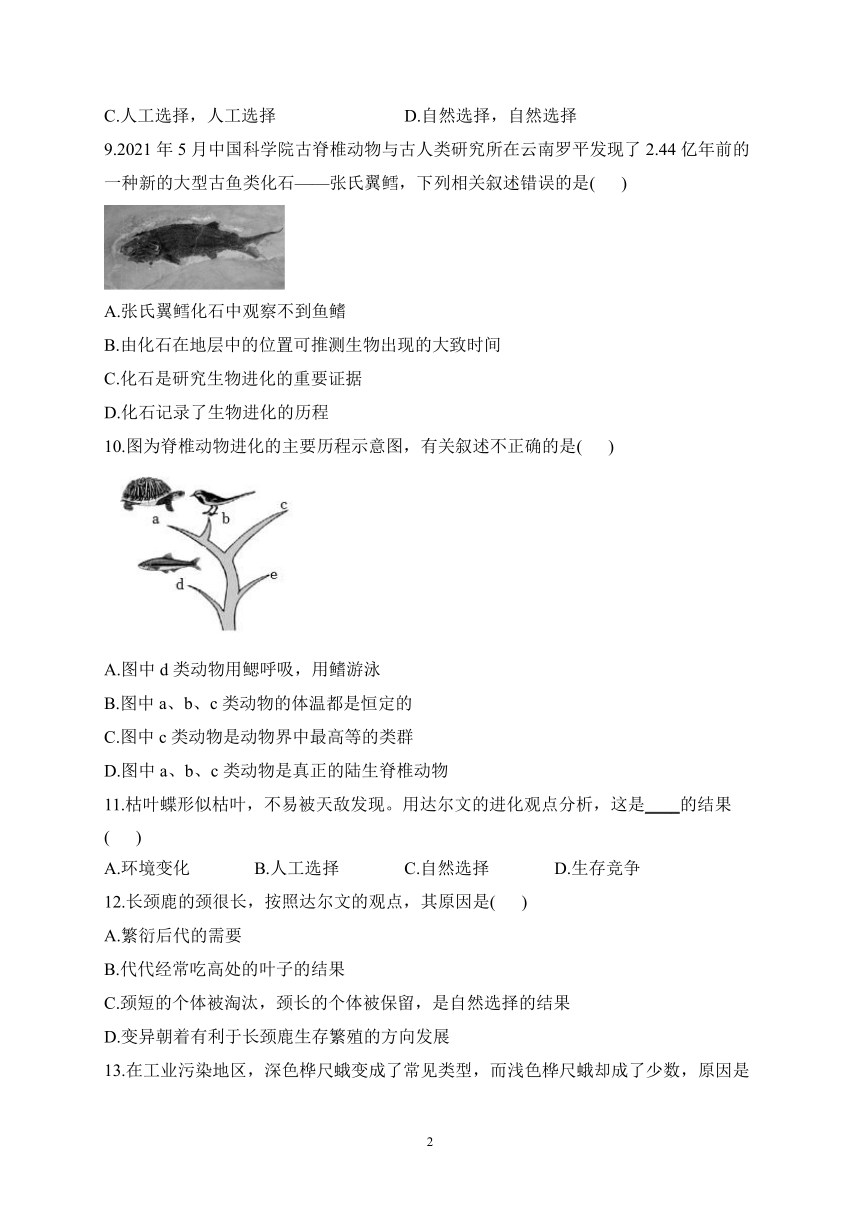

10.图为脊椎动物进化的主要历程示意图,有关叙述不正确的是( )

A.图中d类动物用鳃呼吸,用鳍游泳

B.图中a、b、c类动物的体温都是恒定的

C.图中c类动物是动物界中最高等的类群

D.图中a、b、c类动物是真正的陆生脊椎动物

11.枯叶蝶形似枯叶,不易被天敌发现。用达尔文的进化观点分析,这是____的结果( )

A.环境变化 B.人工选择 C.自然选择 D.生存竞争

12.长颈鹿的颈很长,按照达尔文的观点,其原因是( )

A.繁衍后代的需要

B.代代经常吃高处的叶子的结果

C.颈短的个体被淘汰,颈长的个体被保留,是自然选择的结果

D.变异朝着有利于长颈鹿生存繁殖的方向发展

13.在工业污染地区,深色桦尺蛾变成了常见类型,而浅色桦尺蛾却成了少数,原因是( )

A.自然选择 B.人工选择 C.食物改变 D.浓烟熏黑

14.人类的进化历程中最关键的阶段( )

A.南方古猿 B.能人 C.直立人 D.智人

15.下列关于从猿到人的进化过程排序正确的是( )

①直立行走

②能够用火

③大脑发达

④产生语言

⑤使用和制造工具

A.①②③④⑤ B.①⑤②③④ C.①⑤④②③ D.①②⑤③④

16.现代类人猿和人类的共同祖先是( )

A.元谋人 B.山顶洞人 C.森林古猿 D.北京人

17.森林古猿的一支之所以进化成为现代类人猿,是因为它们( )

A.下到地面上来生活 B.仍过着树栖生活

C.穴居生活 D.群居生活

18.1871年,达尔文就提出“人类的诞生地在非洲”的观点,后来大量原始人类化石证明,人类起源于非洲,人类和类人猿的共同祖先是( )

A.黑猩猩 B.大猩猩 C.长臂猿 D.森林古猿

19.火的使用对人类进化的主要意义在于( )

A.垦荒种地

B.烧制陶瓷

C.烧制木炭用于取火

D.用火烧烤食物,改善了身体的营养,有利于脑的发育

20.下列关于人类的叙述,不正确的是( )

A.现代类人猿与人类的共同祖先是森林古猿

B.现代类人猿能进化成人类

C.现代类人猿的智力和人类相差很大

D.现代类人猿适于树栖生活

二、非选择题(本题包括6大题,共60分)

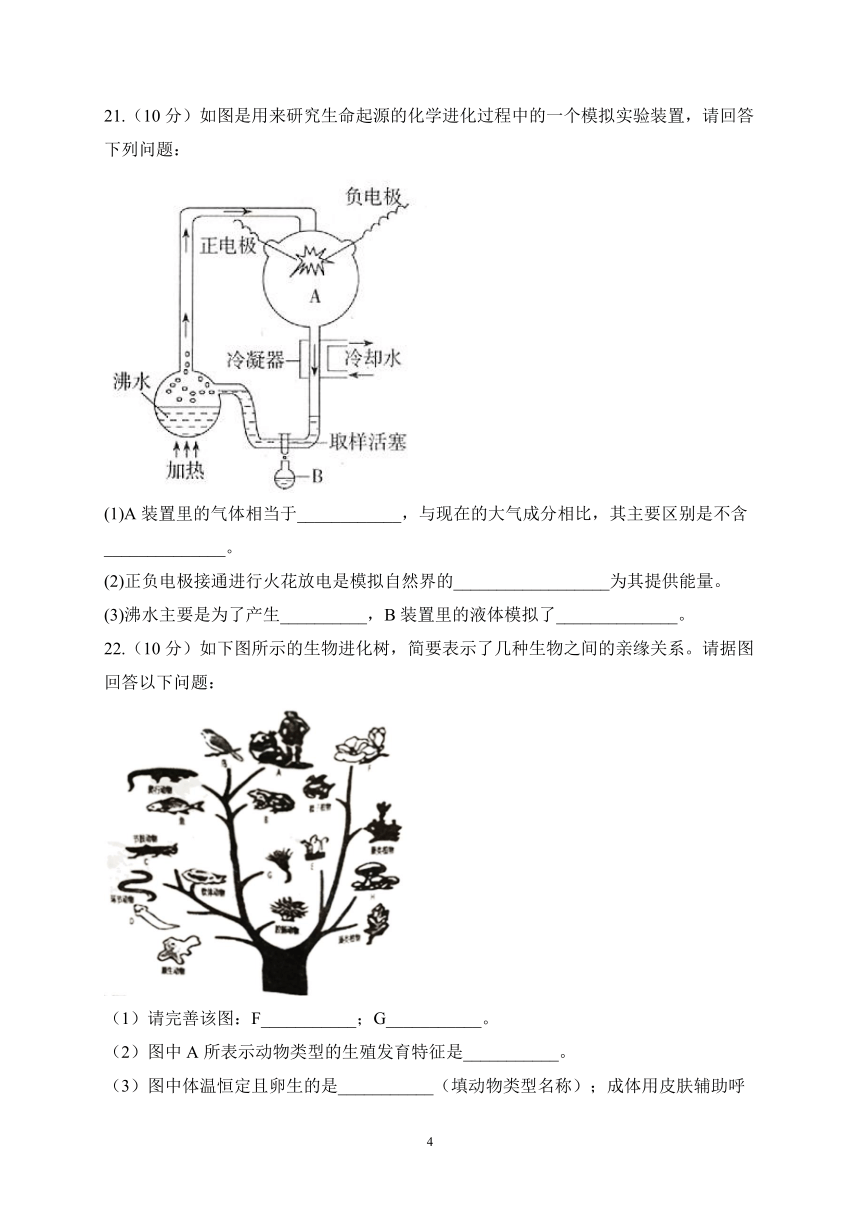

21.(10分)如图是用来研究生命起源的化学进化过程中的一个模拟实验装置,请回答下列问题:

(1)A装置里的气体相当于____________,与现在的大气成分相比,其主要区别是不含______________。

(2)正负电极接通进行火花放电是模拟自然界的__________________为其提供能量。

(3)沸水主要是为了产生__________,B装置里的液体模拟了______________。

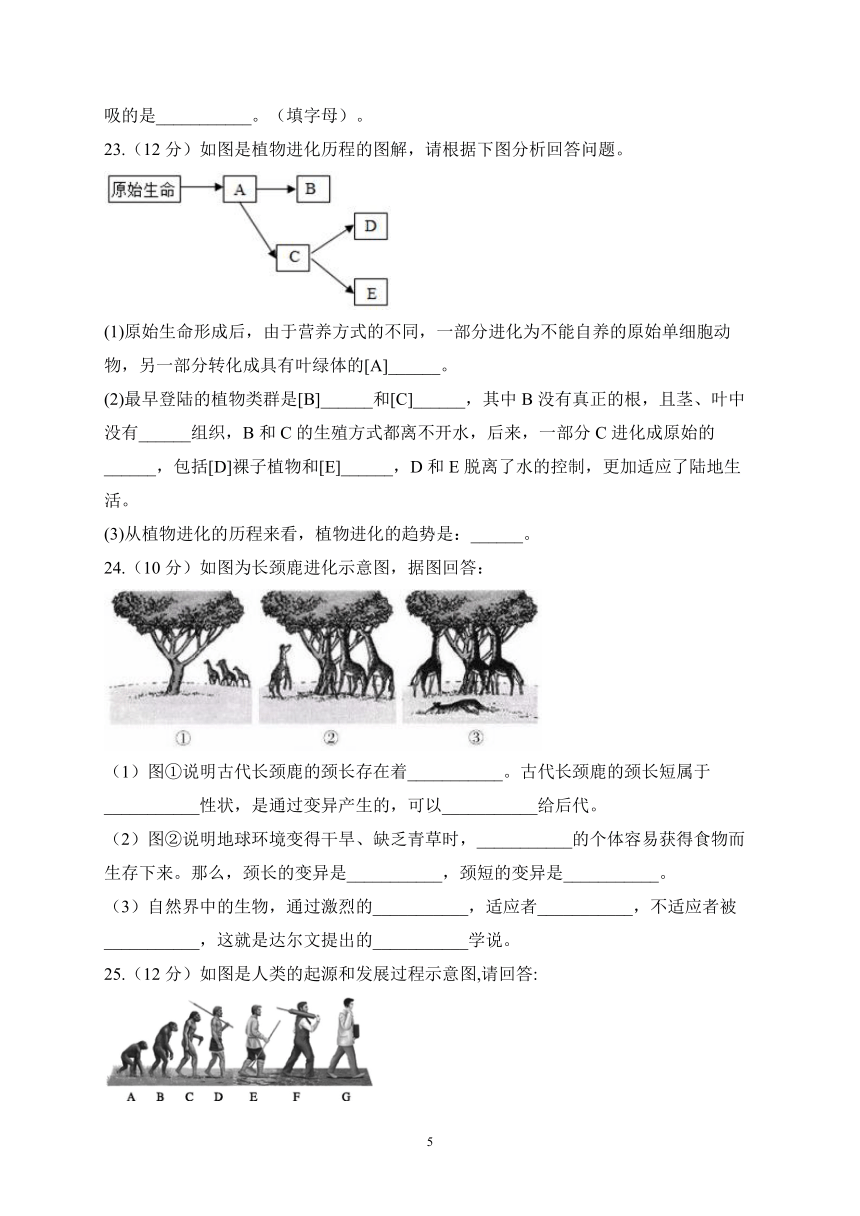

22.(10分)如下图所示的生物进化树,简要表示了几种生物之间的亲缘关系。请据图回答以下问题:

(1)请完善该图:F___________;G___________。

(2)图中A所表示动物类型的生殖发育特征是___________。

(3)图中体温恒定且卵生的是___________(填动物类型名称);成体用皮肤辅助呼吸的是___________。(填字母)。

23.(12分)如图是植物进化历程的图解,请根据下图分析回答问题。

(1)原始生命形成后,由于营养方式的不同,一部分进化为不能自养的原始单细胞动物,另一部分转化成具有叶绿体的[A]______。

(2)最早登陆的植物类群是[B]______和[C]______,其中B没有真正的根,且茎、叶中没有______组织,B和C的生殖方式都离不开水,后来,一部分C进化成原始的______,包括[D]裸子植物和[E]______,D和E脱离了水的控制,更加适应了陆地生活。

(3)从植物进化的历程来看,植物进化的趋势是:______。

24.(10分)如图为长颈鹿进化示意图,据图回答:

(1)图①说明古代长颈鹿的颈长存在着___________。古代长颈鹿的颈长短属于___________性状,是通过变异产生的,可以___________给后代。

(2)图②说明地球环境变得干旱、缺乏青草时,___________的个体容易获得食物而生存下来。那么,颈长的变异是___________,颈短的变异是___________。

(3)自然界中的生物,通过激烈的___________,适应者___________,不适应者被___________,这就是达尔文提出的___________学说。

25.(12分)如图是人类的起源和发展过程示意图,请回答:

(1)A_____以_____生活为主,由于环境的变化,转变到地栖生活。

(2)由图中可以看出,人类的体形一代一代地向着_____的方向发展。

(3)在与自然界斗争的过程中,人类的____越来越发达,制造和使用的____也越来越复杂、精巧,并且在群体中还产生了_____。

26.(6分)以下为甲、乙、丙、丁四位同学关于人类起源与进化进行的思维对话,请分析回答下列问题:

(1)以上四个人的观点中,_________的说法是错误的;人类和类人猿是由_________逐步进化而来的。人类学家通过研究各地发现的人类化石,理清了人类进化的大致过程,分为南方古猿、能人、_________、智人四个阶段。

(2)现代科技证实,现代人类的四个种族的体细胞中均拥有_________对染色体,有大致相同的基因,差别极其微小,他们应属于同一个物种——智人种,人类没有“优等”和“劣等”之分。不同种族的人的体质特征差异是人类在不同地域内经过_________逐渐形成的。

答案以及解析

1.答案:C

解析:海洋化学起源说分为四个阶段:第一个有机小分子物质的形成:在原始大气中,无机小分子物质,如水蒸气、氨气、氢气、甲烷、二氧化碳和硫化氢等,在高温、雷电和紫外线等自然条件的作用下,相互发生化学反应,形成氨基酸等小分子有机物,这些物质随降雨最后汇集到原始海洋中;第二个阶段生物大分子的形成:当时原始海洋温度较高,就像一盆稀薄的热汤,在原始海洋中,各种有机小分子物质相互作用,逐渐形成了原始的蛋白质、核酸等大分子有机物,为生命诞生创造了物质基础;第三个阶段多分子体系的形成:大分子有机物之间相互作用,逐渐形成原始的界膜,与周围环境分隔开来,构成了相对独立的多分子体系;第四个阶段原始生命的诞生:多分子体系逐渐完善,初步具有了原始新陈代谢和繁殖能力,原始生命便诞生了,其中第一个阶段是在原始大气中进行的,后三个阶段都是在原始海洋中进行的,C正确。

故选C。

2.答案:A

解析:有关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。化学起源学说认为:原始地球的温度很高,地面环境与现在完全不同:天空中赤日炎炎、电闪雷鸣,地面上火山喷发、熔岩横流;从火山中喷出的气体,水蒸气、氨气、甲烷等构成了原始的大气层,与现在的大气成分明显不同的是原始大气中没有游离的氧。

故选A。

3.答案:C

解析:A.原始的海洋就像一盆稀薄的热汤,其中所含的有机物,不断的相互作用,经过及其漫长的岁月,逐渐形成了原始生命,因此原始海洋是原始生命的摇篮,A错误。

B.原始地球的温度很高,地面环境与现在完全不同:天空中赤日炎炎、电闪雷鸣,地面上火山喷发、熔岩横流;从火山中喷出的气体,如水蒸气、氢气、氨、甲烷等构成了原始的大气层,原始大气中没有氧气,B错误。

C.达尔文认为,自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程。由于生存斗争不断地进行,因而自然选择也是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐和原来的祖先不同了,这样,新的物种就形成了。由于生物所在的环境是多种多样的,因此,生物适应环境的方式也是多种多样的,所以,生物的进化是自然选择的结果,C正确。

D.化石是研究生物进化最重要的、比较全面的证据,但不是唯一证据,除此之外还有比较解剖学上的证据、胚胎学上的证据等,D错误。

故选C。

4.答案:A

解析:米勒的实验装置如图:

将水注入左下方的烧瓶内,先将玻璃仪器中的空气抽去,然后泵入甲烷、氨和氢气的混合气体(模拟原始大气),再将烧瓶内的水煮沸,使水蒸气和混合气体同在密闭的玻璃管道内不断循环,并在另一容量为5升的大烧瓶中,经受火花放电(模拟雷鸣闪电)一周,最后生成的有机物,经过冷却后,积聚在仪器底部的溶液(模拟原始大气中生成的有机物被雨水冲淋到原始海洋中)。此实验结果共生成20种有机物,其中11种氨基酸中有4种(即甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是生物的蛋白质所含有的。米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成构成生命体的有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的,A符合题意。

故选A。

5.答案:A

解析:

抽去。然后打开左方的活塞,泵入甲烷、氨和氢气的混合气体(模拟还原性大气)。再将烧瓶内的水煮沸,使水蒸汽和混合气体同在密闭的玻璃管道内不断循环,并在另一容量为5升的大烧瓶中,经受火花放电(模拟雷鸣闪电)一周,最后生成的有机物,经过冷却后,积聚在仪器底部的溶液内(图中以黑色表示)(模拟原始大气中生成的有机物被雨水冲淋到原始海洋中)。

此实验结果共生成20种有机物,其中11种氨基酸中有4种(即甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是生物的蛋白质,米勒的实验试图向人们证实,原始地球上可以形成有机小分子物质,A符合题意。

故选A。

6.答案:C

解析:在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多。越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多,因此证明生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生,可见C不正确。故选C。

7.答案:B

解析:ACD.在奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪,相继出现低等鱼类、古两栖类和古爬行类动物,鱼类在泥盆纪达于全盛。石炭纪和二叠纪昆虫和两栖类繁盛,古植物在古生代早期以海生藻类为主,至志留纪末期,原始植物开始登上陆地。泥盆纪以裸蕨植物为主。石炭纪和二叠纪时,蕨类植物特别繁盛,形成茂密的森林,是重要的成煤期,ACD不符合题意。

B.前寒武纪开始于大约45亿年前的地球形成时期,结束于约5亿4200万年前——大量肉眼可见的硬壳动物诞生之时。尽管前寒武纪占了地史中大约八分之七的时间,但人们对这段时期的了解相当少。这是因为前寒武纪少有化石记录,且其中多数的化石,如叠层石,只适合用作生物地层学研究,人们迄今为止发现的最古老、最原始的化石,当是原核生物、真核生物、原生生物的化石,B符合题意。

故选B。

8.答案:A

解析:发源于中国华南地区的水稻,常生活在水滨浅滩。这种特殊的生活环境可使水稻躲避大部分杂草的侵扰。因为陆生植物一般不能耐受淹水环境,淹水后往往会发生烂根并死亡的现象。水稻茎内有气腔,可以直接把氧气运输到根,避免根细胞因缺氧而死亡,所以水稻对浅水环境的适应是自然选择的结果。海水稻是耐盐碱水稻,能在盐(碱)浓度0.3%以上的盐碱地生长,且产量较高。近年来,由袁隆平院士领衔的青岛海水稻研究发展中心致力于“海水稻”开发,通过基因测序技术,筛选出天然抗盐、抗碱、抗病基因,海水稻的选育过程属于人工选择,A符合题意,B、C、D均不符合题意。故选A。

9.答案:A

解析:A.从题目提供的化石图片中,我们可以观察到张氏翼鳕化石是有鱼鳍存在的,所以A错误。

B.在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多。越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多。所以,可以通过化石在地层中的位置可推测生物出现的大致时间,B正确。

C.化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的,在研究生物进化的过程中,化石是:最直接的、比较全面的证据,C正确。

D.化石是研究生物进化最重要的、比较全面的证据,越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多。越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多,证明生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从水生到陆生,从低等到高等。所以化石记录了生物进化的过程,D正确。

故选A。

10.答案:B

解析:A.d是鱼类,鱼生活在水中,体表常有鳞片覆盖,用鳃呼吸,通过尾部和躯干部的摆动以及鳍的协调作用游泳,A正确。

B.由分析可知,a是爬行类,b是鸟类,c是哺乳类,a的体温会随环境的变化而改变是变温动物,b和c的体温不会随着环境的变化而改变是恒温动物,B错误。

C.由分析可知,c是哺乳类,哺乳动物是动物世界中形态结构最高等、生理机能最完善的动物。与其他动物相比,哺乳动物最突出的特征在于胎生以及其幼崽由母体分泌的乳汁喂养长大。哺乳动物都长有皮毛,以保持体温的恒定,适应各种复杂的生存环境;哺乳动物具有比较发达的大脑,因而能产生比其他动物更为复杂的行为,并能不断地改变自己的行为,以适应外界环境的变化,C正确。

D.a爬行类、b是鸟类和c哺乳类的生殖以及幼体的发育都脱离了水的限制,成为真正的陆生脊椎动物,D正确。

故选B。

11.答案:C

解析:达尔文认为,生物的繁殖过度引起生存斗争,生存斗争包括生物与无机环境之间的斗争,生物种内的斗争,如为食物、配偶和栖息地等的斗争,以及生物种间的斗争;在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去,反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡;枯叶蝶形似枯叶,不易被天敌发现。用达尔文的进化观点分析,这是环境对动物进行长期的选择的结果。

故选:C。

12.答案:C

解析:A.颈长的长颈鹿能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,这是适应环境的需求,A不符合题意。

B.代代经常吃高处的叶子的结果,这是拉马克用进废退学说的观点,B不符合题意。

CD.达尔文认为,在激烈的生存斗争中,具有有利变异(颈长)的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去,反之,具有不利变异(颈短)的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡,这是自然选择的结果,同时也说明变异是不定向的,C符合题意,D不符合题意。

故选C。

13.答案:A

解析:桦尺蛾在自然条件下产生变异类型,其后代有浅色桦尺蛾和黑桦尺蛾。题干中,19世纪的美国某风景秀丽的森林地区里栖息着存在着许多桦尺蛾,大多浅色,少数黑色,因而灰桦尺蛾的体色是与环境颜色一致的,是一种不易被敌害发现的保护色;建工业区多年后,工厂排出的煤烟使环境颜色变深,这时浅色桦尺蛾的体色就与环境颜色形成了反差,成了易被敌害发现的体色,而黑桦尺蛾的体色这时反而成了保护色,不易被敌害发现。达尔文认为,自然条件是生物进化过程中的“选择者”,具体的自然条件不同,选择者就不同,选择的结果就不同,在这里,环境的颜色成为了“选择者”,凡是具有有利变异(体色与环境颜色一致)的就被保留下来,具有不利变异(体色与环境颜色不一致)的就被淘汰,这就是自然选择,因此形成这种结果的原因是自然选择。

故选:A。

14.答案:C

解析:在人类进化过程中,脑容量的变化比较明显,随着人类的进化,脑容量逐渐增加。人类的进化通常分为:南方古猿、能人、直立人、智人四个阶段。其中南方古猿能使用天然的工具,但不能制造工具;能人能制造简单的工具(石器);直立人会打制不同用途的石器,学会了用火,是人类进化最关键的一个阶段;智人已经学会了人工取火,会制造精细的石器和骨器。

故选C。

15.答案:B

解析:在距今约1000万年~2000万年前,古猿主要分布在热带和亚热带的森林里,由于环境的改变和自身形态结构的变化,逐渐能够①直立行走,一代一代地向着直立行走的方向发展,上肢解放出来,臂和手逐渐变得灵巧,能⑤使用天然工具和制造工具。久而久之,人类祖先的双手变得越来越灵巧,他们②用火烤制食物,从而改善了身体的营养,③大脑也越来越发达。在这个过程中,它们还④产生了语言和意识,逐渐形成了社会。就这样,经过极其漫长的岁月,古猿逐渐进化成人类。故从猿到人的进化过程中,正确的变化顺序是:①⑤②③④。

故选:B。

16.答案:C

解析:在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,森林古猿的一支是现代类人猿,以树栖生活为主,另一支却由于环境的改变慢慢的进化成了人类,可见人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿,因此ABD错误,C正确。

故选C。

17.答案:B

解析:在距今约1000万年~2000万年前,古猿主要分布在热带和亚热带的森林里,像现在的黑猩猩那样,过着以树栖为主的生活。后来随着气候逐渐向干燥寒冷转变,大片的森林变成了稀树草原,使古猿的生活环境发生了巨大的变化。

由于古猿的适应环境的能力有差异,从而产生了分化。大部分古猿灭绝了;有一部分古猿从森林边缘退向深处,继续过着树栖生活,逐渐演化成了现代的类人猿。而另一些古猿被迫从树上下到地面,该营地面生活,最终进化为人类。在地面生活的过程中,由于没有尖牙利爪进行攻击和获取食物,也不能快速奔跑逃避敌害。在这样的条件下,古猿经常只能用后肢行走,而将前肢解放出来,逐渐向着直立行走方向发展。

故选:B。

18.答案:D

解析:在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,森林古猿的一支是现代类人猿,以树栖生活为主,另一支却由于环境的改变慢慢的进化成了人类,可见人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿。

19.答案:D

解析:在古猿进化到人的过程中,脑容量是不断增加的。早期人类在使用天然工具的过程中,逐渐学会了制造工具。随着制造工具的越来越复杂,他们的大脑也变得越来越发达,而脑的发展又提高了他们制造工具的能力;能够用火是人类与动物的一个重要差别,早期的人类用火烤制食物来吃,使食物易于吸收,从而改善了身体的营养,有利于脑的发育,大大增强了他们在自然界中的生存能力。

故选D。

20.答案:B

解析:A.人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿,A正确。

B.现代的类人猿不可能进化成人类。因为,一方面现代类人猿的形态结构、生理特点和生活习性与森林古猿不完全相同;另一方面,现在地球上的自然条件与森林古猿进化时的情况不同。古猿是我们现代人类和现代类人猿的共同祖先,现代类人猿与能变成人的古猿存在着许多差异,而且生活的环境与原来有很大不同,所以现代类人猿不能再变成人了,B错误。

C.现代类人猿与人类的的智力相差很大,因为脑容量不相同,人类的脑容量大,C正确。

D.现代类人猿以树栖生活为主,D正确。

故选B。

21.答案:(1)原始大气;氧气

(2)闪电

(3)水蒸气;原始海洋

解析:(1)A装置中的气体相当于原始大气,有水蒸气、氨气、甲烷等,与现在大气成分的主要区别是不含氧气。

(2)正负电极接通进行火花放电是模拟自然界的闪电。

(3)沸水主要是为了产生水蒸气。B装置里的液体模拟原始地球条件下的原始海洋。

22.答案:(1)①. 被子植物

②. 线形动物

(2)胎生、哺乳

(3)①. 鸟类

②. B

解析:(1)由分析可知F被子植物,G线形动物。

(2)图中A哺乳动物,生殖发育特征是胎生、哺乳。

(3)根据体温是否恒定分为恒温动物和变温动物,体温恒定的动物血液循环系统运输氧气和营养物质能力比较强,因为它们的心脏四腔,鸟类和哺乳类都是恒温动物,鸟类生殖是卵生,而哺乳动物是胎生。所以体温恒定且卵生的是鸟类;B两栖动物的幼体生活在水中,用鳃呼吸,成体为既可以在水中生活,也可以在陆地上生活,用肺呼吸,由于肺不发达,皮肤辅助呼吸。因此图示中成体用皮肤辅助呼吸的是B两栖动物。

23.答案:(1)原始藻类植物

(2)原始的苔藓植物;原始的蕨类植物;输导;种子植物;被子植物

(3)由简单到复杂,由低等到高等,由水生到陆生

解析:(1)原始生命形成以后,由于营养方式的不同,一部分进化为不能自养的原始单细胞动物,另一部分进化成为具有叶绿体的A原始藻类植物。

(2)如图所示:植物进化的历程为:生活在海洋中的A原始藻类,经过极其漫长的年代,逐渐进化成为适应陆地生活的B原始的苔藓植物和C原始的蕨类植物,使原来的不毛之地开始披上了绿装。其中B没有真正的根,且茎、叶中没有疏导组织,它们的生殖还都需要有水的环境,后来,一部分C原始的蕨类植物进化成为原始的种子植物,包括D原始的裸子植物和E原始的被子植物,由于花粉管的出现它们的生殖完全脱离了水的限制,更加适应陆地生活。

(3)生物通过对不同类群生物的形态结构、生殖方式以及生活环境进行比较、分析,可以发现生物进化遵循由简单到复杂,由低等到高等,由水生到陆生,是由单细胞到多细胞的规律。

24.答案:(1)变异;相对;遗传

(2)颈长;有利变异;不利变异

(3)生存斗争;生存;淘汰;自然选择

解析:(1)生物界普遍存在着变异,古代的长颈鹿存在着颈长和颈短的变异,这些变异是可以遗传的。古代长颈鹿的颈长短属于相对性状,是通过变异产生的,这些变异是遗传物质改变引起的,是可以遗传的。

(2)图②说明地球环境变得干旱、缺乏青草时,颈长的个体能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代;颈短的个体,吃不到高处的树叶就容易被淘汰。那么,颈长的变异是有利变异,颈短的变异是不利变异。

(3)自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是达尔文提出的自然选择学说。

25.答案:

(1)森林古猿;树栖

(2)直立行走

(3)大脑;工具;语言

解析:(1)在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,后来由于环境的变化,森林古猿朝两个方面进化,一部分森林古猿仍然以树栖生活为主,慢慢进化成了现代类人猿,如黑猩猩、猩猩、大猩猩、长臂猿等。另一支却由于森林的大量消失等环境的改变被迫下到地面上来生活

(2)(3)由臂行慢慢变为直立行走,直立行走是进化发展的基础,直立行走是人类脱离森里束缚,开拓新家园的标志,是使用工具制造工具的基础。恩格斯曾指出,直立行走是从猿到人转变过程中“具有决定意义的一步”,古猿的直立行走造成了前后肢的分工,直立行走使古人类能够将前肢解放出来,使用工具。前肢所从事的活动越来越多,促进了大脑的发育,使其重量逐渐增加,并且在群体中还产生了语言。

26.答案:(1)甲;森林古猿;直立人

(2)23;自然选择

解析:题中甲同学观点错误,人类和类人猿有共同的原始祖先——森林古猿。人类的进化历程大致分为四个阶段:南方古猿、能人、直立人、智人。不同种族的人都是由森林古猿进化而来的,不同种族的人的体细胞中均有23对染色体,大致相同的基因,其差别是极其微小的,属于同一个物种。不同种族的人的体质特征差异是经过长期自然选择形成的。

2

题序 一 二 总分 结分人 核分人

得分

一、选择题(本题包括20小题,每题2分,共40分,每题只有1个选项符合题意)

1.地球上最初的生命起源于( )

A.原始大气 B.原始陆地 C.原始海洋 D.原始太空

2.米勒实验中,模拟的原始大气中不应该有的物质是( )

A.氧气 B.氢气 C.二氧化碳 D.水蒸气

3.下列关于生命起源和进化的叙述中,正确的是( )

A.原始生命起源于原始陆地 B.原始大气含有氧气

C.生物的进化是自然选择的结果 D.化石是生物进化的唯一证据

4.米勒的模拟原始地球实验证明了( )

A.小分子无机物可以合成小分子有机物

B.小分子无机物可以合成大分子有机物

C.小分子有机物可以合成大分子有机物

D.大分子有机物可以合成原始生命

5.米勒实验证明了( )

A. 无机分子能转变为有机小分子 B. 有机小分子能合成有机大分子

C. 原始生命的诞生 D. 原始单细胞生物的产生

6.关于进化的总体趋势,说法不正确的是( )

A.由低等到高等 B.由简单到复杂

C.体型由小到大 D.由水生到陆生

7.原核生物出现的时期是( )

A.泥盆纪 B.前寒武纪 C.奥陶纪 D.石炭纪

8.近年来,青岛海水稻研究发展中心致力于“海水稻”开发,通过基因测序技术,筛选出天然抗盐、抗碱、抗病基因,通过杂交育种技术,计划培育出可供产业化推广的耐盐水稻品种。水稻对浅水环境的适应和海水稻的选育分别属于( )

A.自然选择,人工选择 B.人工选择,自然选择

C.人工选择,人工选择 D.自然选择,自然选择

9.2021年5月中国科学院古脊椎动物与古人类研究所在云南罗平发现了2.44亿年前的一种新的大型古鱼类化石——张氏翼鳕,下列相关叙述错误的是( )

A.张氏翼鳕化石中观察不到鱼鳍

B.由化石在地层中的位置可推测生物出现的大致时间

C.化石是研究生物进化的重要证据

D.化石记录了生物进化的历程

10.图为脊椎动物进化的主要历程示意图,有关叙述不正确的是( )

A.图中d类动物用鳃呼吸,用鳍游泳

B.图中a、b、c类动物的体温都是恒定的

C.图中c类动物是动物界中最高等的类群

D.图中a、b、c类动物是真正的陆生脊椎动物

11.枯叶蝶形似枯叶,不易被天敌发现。用达尔文的进化观点分析,这是____的结果( )

A.环境变化 B.人工选择 C.自然选择 D.生存竞争

12.长颈鹿的颈很长,按照达尔文的观点,其原因是( )

A.繁衍后代的需要

B.代代经常吃高处的叶子的结果

C.颈短的个体被淘汰,颈长的个体被保留,是自然选择的结果

D.变异朝着有利于长颈鹿生存繁殖的方向发展

13.在工业污染地区,深色桦尺蛾变成了常见类型,而浅色桦尺蛾却成了少数,原因是( )

A.自然选择 B.人工选择 C.食物改变 D.浓烟熏黑

14.人类的进化历程中最关键的阶段( )

A.南方古猿 B.能人 C.直立人 D.智人

15.下列关于从猿到人的进化过程排序正确的是( )

①直立行走

②能够用火

③大脑发达

④产生语言

⑤使用和制造工具

A.①②③④⑤ B.①⑤②③④ C.①⑤④②③ D.①②⑤③④

16.现代类人猿和人类的共同祖先是( )

A.元谋人 B.山顶洞人 C.森林古猿 D.北京人

17.森林古猿的一支之所以进化成为现代类人猿,是因为它们( )

A.下到地面上来生活 B.仍过着树栖生活

C.穴居生活 D.群居生活

18.1871年,达尔文就提出“人类的诞生地在非洲”的观点,后来大量原始人类化石证明,人类起源于非洲,人类和类人猿的共同祖先是( )

A.黑猩猩 B.大猩猩 C.长臂猿 D.森林古猿

19.火的使用对人类进化的主要意义在于( )

A.垦荒种地

B.烧制陶瓷

C.烧制木炭用于取火

D.用火烧烤食物,改善了身体的营养,有利于脑的发育

20.下列关于人类的叙述,不正确的是( )

A.现代类人猿与人类的共同祖先是森林古猿

B.现代类人猿能进化成人类

C.现代类人猿的智力和人类相差很大

D.现代类人猿适于树栖生活

二、非选择题(本题包括6大题,共60分)

21.(10分)如图是用来研究生命起源的化学进化过程中的一个模拟实验装置,请回答下列问题:

(1)A装置里的气体相当于____________,与现在的大气成分相比,其主要区别是不含______________。

(2)正负电极接通进行火花放电是模拟自然界的__________________为其提供能量。

(3)沸水主要是为了产生__________,B装置里的液体模拟了______________。

22.(10分)如下图所示的生物进化树,简要表示了几种生物之间的亲缘关系。请据图回答以下问题:

(1)请完善该图:F___________;G___________。

(2)图中A所表示动物类型的生殖发育特征是___________。

(3)图中体温恒定且卵生的是___________(填动物类型名称);成体用皮肤辅助呼吸的是___________。(填字母)。

23.(12分)如图是植物进化历程的图解,请根据下图分析回答问题。

(1)原始生命形成后,由于营养方式的不同,一部分进化为不能自养的原始单细胞动物,另一部分转化成具有叶绿体的[A]______。

(2)最早登陆的植物类群是[B]______和[C]______,其中B没有真正的根,且茎、叶中没有______组织,B和C的生殖方式都离不开水,后来,一部分C进化成原始的______,包括[D]裸子植物和[E]______,D和E脱离了水的控制,更加适应了陆地生活。

(3)从植物进化的历程来看,植物进化的趋势是:______。

24.(10分)如图为长颈鹿进化示意图,据图回答:

(1)图①说明古代长颈鹿的颈长存在着___________。古代长颈鹿的颈长短属于___________性状,是通过变异产生的,可以___________给后代。

(2)图②说明地球环境变得干旱、缺乏青草时,___________的个体容易获得食物而生存下来。那么,颈长的变异是___________,颈短的变异是___________。

(3)自然界中的生物,通过激烈的___________,适应者___________,不适应者被___________,这就是达尔文提出的___________学说。

25.(12分)如图是人类的起源和发展过程示意图,请回答:

(1)A_____以_____生活为主,由于环境的变化,转变到地栖生活。

(2)由图中可以看出,人类的体形一代一代地向着_____的方向发展。

(3)在与自然界斗争的过程中,人类的____越来越发达,制造和使用的____也越来越复杂、精巧,并且在群体中还产生了_____。

26.(6分)以下为甲、乙、丙、丁四位同学关于人类起源与进化进行的思维对话,请分析回答下列问题:

(1)以上四个人的观点中,_________的说法是错误的;人类和类人猿是由_________逐步进化而来的。人类学家通过研究各地发现的人类化石,理清了人类进化的大致过程,分为南方古猿、能人、_________、智人四个阶段。

(2)现代科技证实,现代人类的四个种族的体细胞中均拥有_________对染色体,有大致相同的基因,差别极其微小,他们应属于同一个物种——智人种,人类没有“优等”和“劣等”之分。不同种族的人的体质特征差异是人类在不同地域内经过_________逐渐形成的。

答案以及解析

1.答案:C

解析:海洋化学起源说分为四个阶段:第一个有机小分子物质的形成:在原始大气中,无机小分子物质,如水蒸气、氨气、氢气、甲烷、二氧化碳和硫化氢等,在高温、雷电和紫外线等自然条件的作用下,相互发生化学反应,形成氨基酸等小分子有机物,这些物质随降雨最后汇集到原始海洋中;第二个阶段生物大分子的形成:当时原始海洋温度较高,就像一盆稀薄的热汤,在原始海洋中,各种有机小分子物质相互作用,逐渐形成了原始的蛋白质、核酸等大分子有机物,为生命诞生创造了物质基础;第三个阶段多分子体系的形成:大分子有机物之间相互作用,逐渐形成原始的界膜,与周围环境分隔开来,构成了相对独立的多分子体系;第四个阶段原始生命的诞生:多分子体系逐渐完善,初步具有了原始新陈代谢和繁殖能力,原始生命便诞生了,其中第一个阶段是在原始大气中进行的,后三个阶段都是在原始海洋中进行的,C正确。

故选C。

2.答案:A

解析:有关生命起源的学说有很多,其中化学起源说是被广大学者普遍接受的生命起源假说。化学起源学说认为:原始地球的温度很高,地面环境与现在完全不同:天空中赤日炎炎、电闪雷鸣,地面上火山喷发、熔岩横流;从火山中喷出的气体,水蒸气、氨气、甲烷等构成了原始的大气层,与现在的大气成分明显不同的是原始大气中没有游离的氧。

故选A。

3.答案:C

解析:A.原始的海洋就像一盆稀薄的热汤,其中所含的有机物,不断的相互作用,经过及其漫长的岁月,逐渐形成了原始生命,因此原始海洋是原始生命的摇篮,A错误。

B.原始地球的温度很高,地面环境与现在完全不同:天空中赤日炎炎、电闪雷鸣,地面上火山喷发、熔岩横流;从火山中喷出的气体,如水蒸气、氢气、氨、甲烷等构成了原始的大气层,原始大气中没有氧气,B错误。

C.达尔文认为,自然选择过程是一个长期的、缓慢的、连续的过程。由于生存斗争不断地进行,因而自然选择也是不断地进行,通过一代代的生存环境的选择作用,物种变异被定向地向着一个方向积累,于是性状逐渐和原来的祖先不同了,这样,新的物种就形成了。由于生物所在的环境是多种多样的,因此,生物适应环境的方式也是多种多样的,所以,生物的进化是自然选择的结果,C正确。

D.化石是研究生物进化最重要的、比较全面的证据,但不是唯一证据,除此之外还有比较解剖学上的证据、胚胎学上的证据等,D错误。

故选C。

4.答案:A

解析:米勒的实验装置如图:

将水注入左下方的烧瓶内,先将玻璃仪器中的空气抽去,然后泵入甲烷、氨和氢气的混合气体(模拟原始大气),再将烧瓶内的水煮沸,使水蒸气和混合气体同在密闭的玻璃管道内不断循环,并在另一容量为5升的大烧瓶中,经受火花放电(模拟雷鸣闪电)一周,最后生成的有机物,经过冷却后,积聚在仪器底部的溶液(模拟原始大气中生成的有机物被雨水冲淋到原始海洋中)。此实验结果共生成20种有机物,其中11种氨基酸中有4种(即甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是生物的蛋白质所含有的。米勒的实验试图向人们证实,生命起源的第一步,即从无机小分子物质形成构成生命体的有机小分子物质,在原始地球的条件下是完全可能实现的,A符合题意。

故选A。

5.答案:A

解析:

抽去。然后打开左方的活塞,泵入甲烷、氨和氢气的混合气体(模拟还原性大气)。再将烧瓶内的水煮沸,使水蒸汽和混合气体同在密闭的玻璃管道内不断循环,并在另一容量为5升的大烧瓶中,经受火花放电(模拟雷鸣闪电)一周,最后生成的有机物,经过冷却后,积聚在仪器底部的溶液内(图中以黑色表示)(模拟原始大气中生成的有机物被雨水冲淋到原始海洋中)。

此实验结果共生成20种有机物,其中11种氨基酸中有4种(即甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是生物的蛋白质,米勒的实验试图向人们证实,原始地球上可以形成有机小分子物质,A符合题意。

故选A。

6.答案:C

解析:在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多。越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多,因此证明生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生,可见C不正确。故选C。

7.答案:B

解析:ACD.在奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪,相继出现低等鱼类、古两栖类和古爬行类动物,鱼类在泥盆纪达于全盛。石炭纪和二叠纪昆虫和两栖类繁盛,古植物在古生代早期以海生藻类为主,至志留纪末期,原始植物开始登上陆地。泥盆纪以裸蕨植物为主。石炭纪和二叠纪时,蕨类植物特别繁盛,形成茂密的森林,是重要的成煤期,ACD不符合题意。

B.前寒武纪开始于大约45亿年前的地球形成时期,结束于约5亿4200万年前——大量肉眼可见的硬壳动物诞生之时。尽管前寒武纪占了地史中大约八分之七的时间,但人们对这段时期的了解相当少。这是因为前寒武纪少有化石记录,且其中多数的化石,如叠层石,只适合用作生物地层学研究,人们迄今为止发现的最古老、最原始的化石,当是原核生物、真核生物、原生生物的化石,B符合题意。

故选B。

8.答案:A

解析:发源于中国华南地区的水稻,常生活在水滨浅滩。这种特殊的生活环境可使水稻躲避大部分杂草的侵扰。因为陆生植物一般不能耐受淹水环境,淹水后往往会发生烂根并死亡的现象。水稻茎内有气腔,可以直接把氧气运输到根,避免根细胞因缺氧而死亡,所以水稻对浅水环境的适应是自然选择的结果。海水稻是耐盐碱水稻,能在盐(碱)浓度0.3%以上的盐碱地生长,且产量较高。近年来,由袁隆平院士领衔的青岛海水稻研究发展中心致力于“海水稻”开发,通过基因测序技术,筛选出天然抗盐、抗碱、抗病基因,海水稻的选育过程属于人工选择,A符合题意,B、C、D均不符合题意。故选A。

9.答案:A

解析:A.从题目提供的化石图片中,我们可以观察到张氏翼鳕化石是有鱼鳍存在的,所以A错误。

B.在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多。越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多。所以,可以通过化石在地层中的位置可推测生物出现的大致时间,B正确。

C.化石是由古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等,由于某种原因被埋藏在地层中,经过漫长的年代和复杂的变化而形成的,在研究生物进化的过程中,化石是:最直接的、比较全面的证据,C正确。

D.化石是研究生物进化最重要的、比较全面的证据,越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多。越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多,证明生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从水生到陆生,从低等到高等。所以化石记录了生物进化的过程,D正确。

故选A。

10.答案:B

解析:A.d是鱼类,鱼生活在水中,体表常有鳞片覆盖,用鳃呼吸,通过尾部和躯干部的摆动以及鳍的协调作用游泳,A正确。

B.由分析可知,a是爬行类,b是鸟类,c是哺乳类,a的体温会随环境的变化而改变是变温动物,b和c的体温不会随着环境的变化而改变是恒温动物,B错误。

C.由分析可知,c是哺乳类,哺乳动物是动物世界中形态结构最高等、生理机能最完善的动物。与其他动物相比,哺乳动物最突出的特征在于胎生以及其幼崽由母体分泌的乳汁喂养长大。哺乳动物都长有皮毛,以保持体温的恒定,适应各种复杂的生存环境;哺乳动物具有比较发达的大脑,因而能产生比其他动物更为复杂的行为,并能不断地改变自己的行为,以适应外界环境的变化,C正确。

D.a爬行类、b是鸟类和c哺乳类的生殖以及幼体的发育都脱离了水的限制,成为真正的陆生脊椎动物,D正确。

故选B。

11.答案:C

解析:达尔文认为,生物的繁殖过度引起生存斗争,生存斗争包括生物与无机环境之间的斗争,生物种内的斗争,如为食物、配偶和栖息地等的斗争,以及生物种间的斗争;在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去,反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡;枯叶蝶形似枯叶,不易被天敌发现。用达尔文的进化观点分析,这是环境对动物进行长期的选择的结果。

故选:C。

12.答案:C

解析:A.颈长的长颈鹿能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,这是适应环境的需求,A不符合题意。

B.代代经常吃高处的叶子的结果,这是拉马克用进废退学说的观点,B不符合题意。

CD.达尔文认为,在激烈的生存斗争中,具有有利变异(颈长)的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去,反之,具有不利变异(颈短)的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡,这是自然选择的结果,同时也说明变异是不定向的,C符合题意,D不符合题意。

故选C。

13.答案:A

解析:桦尺蛾在自然条件下产生变异类型,其后代有浅色桦尺蛾和黑桦尺蛾。题干中,19世纪的美国某风景秀丽的森林地区里栖息着存在着许多桦尺蛾,大多浅色,少数黑色,因而灰桦尺蛾的体色是与环境颜色一致的,是一种不易被敌害发现的保护色;建工业区多年后,工厂排出的煤烟使环境颜色变深,这时浅色桦尺蛾的体色就与环境颜色形成了反差,成了易被敌害发现的体色,而黑桦尺蛾的体色这时反而成了保护色,不易被敌害发现。达尔文认为,自然条件是生物进化过程中的“选择者”,具体的自然条件不同,选择者就不同,选择的结果就不同,在这里,环境的颜色成为了“选择者”,凡是具有有利变异(体色与环境颜色一致)的就被保留下来,具有不利变异(体色与环境颜色不一致)的就被淘汰,这就是自然选择,因此形成这种结果的原因是自然选择。

故选:A。

14.答案:C

解析:在人类进化过程中,脑容量的变化比较明显,随着人类的进化,脑容量逐渐增加。人类的进化通常分为:南方古猿、能人、直立人、智人四个阶段。其中南方古猿能使用天然的工具,但不能制造工具;能人能制造简单的工具(石器);直立人会打制不同用途的石器,学会了用火,是人类进化最关键的一个阶段;智人已经学会了人工取火,会制造精细的石器和骨器。

故选C。

15.答案:B

解析:在距今约1000万年~2000万年前,古猿主要分布在热带和亚热带的森林里,由于环境的改变和自身形态结构的变化,逐渐能够①直立行走,一代一代地向着直立行走的方向发展,上肢解放出来,臂和手逐渐变得灵巧,能⑤使用天然工具和制造工具。久而久之,人类祖先的双手变得越来越灵巧,他们②用火烤制食物,从而改善了身体的营养,③大脑也越来越发达。在这个过程中,它们还④产生了语言和意识,逐渐形成了社会。就这样,经过极其漫长的岁月,古猿逐渐进化成人类。故从猿到人的进化过程中,正确的变化顺序是:①⑤②③④。

故选:B。

16.答案:C

解析:在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,森林古猿的一支是现代类人猿,以树栖生活为主,另一支却由于环境的改变慢慢的进化成了人类,可见人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿,因此ABD错误,C正确。

故选C。

17.答案:B

解析:在距今约1000万年~2000万年前,古猿主要分布在热带和亚热带的森林里,像现在的黑猩猩那样,过着以树栖为主的生活。后来随着气候逐渐向干燥寒冷转变,大片的森林变成了稀树草原,使古猿的生活环境发生了巨大的变化。

由于古猿的适应环境的能力有差异,从而产生了分化。大部分古猿灭绝了;有一部分古猿从森林边缘退向深处,继续过着树栖生活,逐渐演化成了现代的类人猿。而另一些古猿被迫从树上下到地面,该营地面生活,最终进化为人类。在地面生活的过程中,由于没有尖牙利爪进行攻击和获取食物,也不能快速奔跑逃避敌害。在这样的条件下,古猿经常只能用后肢行走,而将前肢解放出来,逐渐向着直立行走方向发展。

故选:B。

18.答案:D

解析:在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,森林古猿的一支是现代类人猿,以树栖生活为主,另一支却由于环境的改变慢慢的进化成了人类,可见人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿。

19.答案:D

解析:在古猿进化到人的过程中,脑容量是不断增加的。早期人类在使用天然工具的过程中,逐渐学会了制造工具。随着制造工具的越来越复杂,他们的大脑也变得越来越发达,而脑的发展又提高了他们制造工具的能力;能够用火是人类与动物的一个重要差别,早期的人类用火烤制食物来吃,使食物易于吸收,从而改善了身体的营养,有利于脑的发育,大大增强了他们在自然界中的生存能力。

故选D。

20.答案:B

解析:A.人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿,A正确。

B.现代的类人猿不可能进化成人类。因为,一方面现代类人猿的形态结构、生理特点和生活习性与森林古猿不完全相同;另一方面,现在地球上的自然条件与森林古猿进化时的情况不同。古猿是我们现代人类和现代类人猿的共同祖先,现代类人猿与能变成人的古猿存在着许多差异,而且生活的环境与原来有很大不同,所以现代类人猿不能再变成人了,B错误。

C.现代类人猿与人类的的智力相差很大,因为脑容量不相同,人类的脑容量大,C正确。

D.现代类人猿以树栖生活为主,D正确。

故选B。

21.答案:(1)原始大气;氧气

(2)闪电

(3)水蒸气;原始海洋

解析:(1)A装置中的气体相当于原始大气,有水蒸气、氨气、甲烷等,与现在大气成分的主要区别是不含氧气。

(2)正负电极接通进行火花放电是模拟自然界的闪电。

(3)沸水主要是为了产生水蒸气。B装置里的液体模拟原始地球条件下的原始海洋。

22.答案:(1)①. 被子植物

②. 线形动物

(2)胎生、哺乳

(3)①. 鸟类

②. B

解析:(1)由分析可知F被子植物,G线形动物。

(2)图中A哺乳动物,生殖发育特征是胎生、哺乳。

(3)根据体温是否恒定分为恒温动物和变温动物,体温恒定的动物血液循环系统运输氧气和营养物质能力比较强,因为它们的心脏四腔,鸟类和哺乳类都是恒温动物,鸟类生殖是卵生,而哺乳动物是胎生。所以体温恒定且卵生的是鸟类;B两栖动物的幼体生活在水中,用鳃呼吸,成体为既可以在水中生活,也可以在陆地上生活,用肺呼吸,由于肺不发达,皮肤辅助呼吸。因此图示中成体用皮肤辅助呼吸的是B两栖动物。

23.答案:(1)原始藻类植物

(2)原始的苔藓植物;原始的蕨类植物;输导;种子植物;被子植物

(3)由简单到复杂,由低等到高等,由水生到陆生

解析:(1)原始生命形成以后,由于营养方式的不同,一部分进化为不能自养的原始单细胞动物,另一部分进化成为具有叶绿体的A原始藻类植物。

(2)如图所示:植物进化的历程为:生活在海洋中的A原始藻类,经过极其漫长的年代,逐渐进化成为适应陆地生活的B原始的苔藓植物和C原始的蕨类植物,使原来的不毛之地开始披上了绿装。其中B没有真正的根,且茎、叶中没有疏导组织,它们的生殖还都需要有水的环境,后来,一部分C原始的蕨类植物进化成为原始的种子植物,包括D原始的裸子植物和E原始的被子植物,由于花粉管的出现它们的生殖完全脱离了水的限制,更加适应陆地生活。

(3)生物通过对不同类群生物的形态结构、生殖方式以及生活环境进行比较、分析,可以发现生物进化遵循由简单到复杂,由低等到高等,由水生到陆生,是由单细胞到多细胞的规律。

24.答案:(1)变异;相对;遗传

(2)颈长;有利变异;不利变异

(3)生存斗争;生存;淘汰;自然选择

解析:(1)生物界普遍存在着变异,古代的长颈鹿存在着颈长和颈短的变异,这些变异是可以遗传的。古代长颈鹿的颈长短属于相对性状,是通过变异产生的,这些变异是遗传物质改变引起的,是可以遗传的。

(2)图②说明地球环境变得干旱、缺乏青草时,颈长的个体能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代;颈短的个体,吃不到高处的树叶就容易被淘汰。那么,颈长的变异是有利变异,颈短的变异是不利变异。

(3)自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是达尔文提出的自然选择学说。

25.答案:

(1)森林古猿;树栖

(2)直立行走

(3)大脑;工具;语言

解析:(1)在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,后来由于环境的变化,森林古猿朝两个方面进化,一部分森林古猿仍然以树栖生活为主,慢慢进化成了现代类人猿,如黑猩猩、猩猩、大猩猩、长臂猿等。另一支却由于森林的大量消失等环境的改变被迫下到地面上来生活

(2)(3)由臂行慢慢变为直立行走,直立行走是进化发展的基础,直立行走是人类脱离森里束缚,开拓新家园的标志,是使用工具制造工具的基础。恩格斯曾指出,直立行走是从猿到人转变过程中“具有决定意义的一步”,古猿的直立行走造成了前后肢的分工,直立行走使古人类能够将前肢解放出来,使用工具。前肢所从事的活动越来越多,促进了大脑的发育,使其重量逐渐增加,并且在群体中还产生了语言。

26.答案:(1)甲;森林古猿;直立人

(2)23;自然选择

解析:题中甲同学观点错误,人类和类人猿有共同的原始祖先——森林古猿。人类的进化历程大致分为四个阶段:南方古猿、能人、直立人、智人。不同种族的人都是由森林古猿进化而来的,不同种族的人的体细胞中均有23对染色体,大致相同的基因,其差别是极其微小的,属于同一个物种。不同种族的人的体质特征差异是经过长期自然选择形成的。

2