2.3 中国的耕地资源与粮食安全(教案)

文档属性

| 名称 | 2.3 中国的耕地资源与粮食安全(教案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 605.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-02-18 06:54:14 | ||

图片预览

文档简介

第二章 资源安全与国家安全

第三节中国的耕地资源与粮食安全

一、教学目标

1.认识我国粮食生产的资源基础,理解我国粮食生产所面临的主要安全风险。

2.通过图文、数据等资料,了解我国维系粮食安全的主要途径。

3.通过资料,理解耕地保护对维持粮食安全的重要性。

二、教学重难点

1.教学重点:耕地保护对维持粮食安全的重要性。

2.教学难点:维系粮食安全的主要途径。

三、教学方法

讲授法、讨论法。

四、教学过程

[新课导入]:

1994年美国的莱斯特·布明发表报告《谁来养活中国》 ,预测到2030年,中国的粮食缺口将达到3.69亿吨,不仅中国无法养活自己,世界市场也负担不起,并预言“粮食的短缺危机将使中国的经济奇迹过早结束”。20多年过去了,中国的粮食问题显然没有沿着布朗所担心的方向发展,这是否意味着布朗的担忧是杞人忧天?我国粮食安全面临哪些挑战?

[新课教学]:

一、粮食生产安全的资源基础

【师】1994年美国的莱斯特·布明发表报告《谁来养活中国》,他认为中国到了2030年,将无法养活自己,世界市场也负担不起,但是现在已经2021年了,同学们觉得中国的粮食危机出现了么?

生:没有。

【师】这么说,中国是没有粮食危机了么,当然不是,今天我们要讲的就是我国耕地资源的特点,面对粮食危机时应该怎样去做以及未来粮食安全的耕地保障,现在我们来了解一下粮食安全是指什么?首先我们前面学过的资源安全的定义是什么?同学们还记得吗?

生:资源安全是一个国家或地区乃至整个人类社会发展所需的自然资源供给能够得到满足的状态或能力。

【师】以此类推,粮食安全的定义是什么?

生:粮食安全是指保证人们能够及时得到生存和健康所需要的足够食物。

【师】粮食包括生产、储备、流通、进出口四个环节,任何一个环节出现问题,都可能危及粮食安全。对我国这样一个人口大国而言,粮食安全是国家安全的基本物质保障。而布明对于我国粮食安全的担忧,我国早在1996年就已经做出了回应。下面找一位同学告诉我,中国是怎样回应的呢?

生:我国国务院于1996年发布了《中国的粮食问题》白皮书,明确阐述了我国“立足国内资源,实现粮食基本自给”的一贯立场。

【师】“立足国内资源,实现粮食基本自给”这句话正意味着,我国把粮食安全建立在国内粮食生产的基础之上,需要粮食总产量与粮食需求量大致持平。既然要求把粮食安全建立在国内粮食生产的基础上,我们就来说一下国内的粮食生产,我国粮食包括些什么?

生:水稻、小麦、玉米、大豆等作物。

【师】粮食总产量应该怎样计算?

生:耕地面积与单位耕地面积产量的乘积。

【师】那么粮食总产量只与耕地面积和单位耕地面积产量有关么?还受不受其他因素的影响?

生:不仅与耕地的数量和质量有关,还与耕地所在区域的热量、水和光照等资源的时空配置有关。

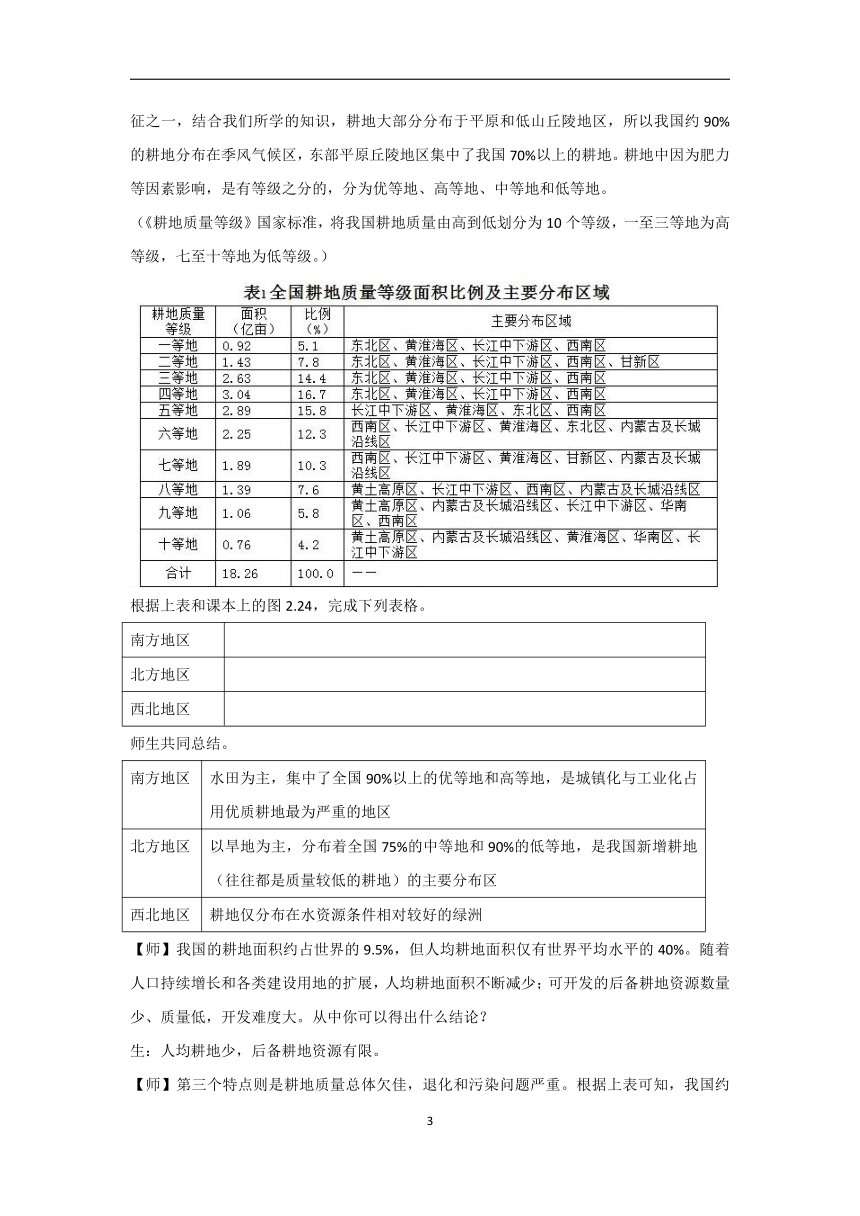

【师】我们都知道我国人口众多,季风气候显著、干旱区面积广大、多丘陵山地,所以我国的耕地资源是分布不均的,而且水土资源配置不佳。这是耕地资源与粮食生产能力具有的特征之一,结合我们所学的知识,耕地大部分分布于平原和低山丘陵地区,所以我国约90%的耕地分布在季风气候区,东部平原丘陵地区集中了我国70%以上的耕地。耕地中因为肥力等因素影响,是有等级之分的,分为优等地、高等地、中等地和低等地。

(《耕地质量等级》国家标准,将我国耕地质量由高到低划分为10个等级,一至三等地为高等级,七至十等地为低等级。)

根据上表和课本上的图2.24,完成下列表格。

南方地区

北方地区

西北地区

师生共同总结。

南方地区 水田为主,集中了全国90%以上的优等地和高等地,是城镇化与工业化占用优质耕地最为严重的地区

北方地区 以旱地为主,分布着全国75%的中等地和90%的低等地,是我国新增耕地(往往都是质量较低的耕地)的主要分布区

西北地区 耕地仅分布在水资源条件相对较好的绿洲

【师】我国的耕地面积约占世界的9.5%,但人均耕地面积仅有世界平均水平的40%。随着人口持续增长和各类建设用地的扩展,人均耕地面积不断减少;可开发的后备耕地资源数量少、质量低,开发难度大。从中你可以得出什么结论?

生:人均耕地少,后备耕地资源有限。

【师】第三个特点则是耕地质量总体欠佳,退化和污染问题严重。根据上表可知,我国约70%的耕地为中、低产田,说明耕地质量欠佳。而且已垦耕地存在水土流失、荒漠化、土壤肥力降低等问题,并遭受“三废”、化肥和农药残留、农膜等污染。说明耕地退化和污染问题严重。

最后一个特点为农业气象灾害频发,粮食产量年际波动大。在重大水旱灾害发生的年份,我国粮食总产量减少10%以上。

二、实现粮食安全的途径

【师】1949—2015年,我国粮食产量增加速度约为人口增加速度的2.2倍,粮食安全状况得到了显著改善。1996年以来,我国人均粮食产量超过400千克,基本上实现了粮食供需平衡。在这期间,我们是通过什么措施来增加粮食总产量的呢?

生:提高单位面积产量。

【师】还可以想到什么措施来增加粮食总产量呢?

生:扩大耕地数量。

【师】是的,在1949年以前的数千年中,我国主要通过垦荒等方式来扩大耕地面积实现粮食总产量的增加。但是建国之后,耕地数量增加有限,可开垦的耕地很少,所以在20世纪80年代以后耕地面积和播种面积总体呈减少趋势,粮食总产量的增加主要是通过提高单位面积产量实现的。现在请同学们小组讨论一下,我们要提高单位面积产量,有哪些方式?

小组讨论。

讨论结束。

师生共同总结:

途径:依靠增加人力、物质和技术投入,从耕地利用率、养分和水热资源保障能力、作物品种和栽培技术以及田间管理水平等各个环节,挖掘提高粮食单位面积产量的潜力。

Ⅰ扩大农田灌溉面积与防洪排滞,平整土地。

Ⅱ大力施用农家有机肥和增施化肥。

Ⅲ使用农药防治病虫害。

Ⅳ培育推广粮食高产品种,研发综合配套栽培技术。

Ⅴ提高耕地复种指数,发展间作套种。

Ⅵ发展农业机械化。

【师】那么我们现在应该怎样保证国家粮食安全呢?首先我们是不是应该想到储存粮食,建立粮食储备。在我国独具特色的现代粮食安全保障体系中,最为重要的就是“统购统销”政策和国家粮食储备制度。其中,粮食储备是维护我国粮食安全的基本制度,对国家的粮食安全起着“蓄水池”的作用。现代粮食储备除延续历史上的救荒功能外,还具有调节国内外粮食市场秩序、应对突发事件等功能。

那么当我们面临粮食生产与消费空间配置不均衡问题时呢?(20世纪六七十年代,我国维持着“南粮北调”的格局,从有余粮的南方调拨大米到北方,主要用于保障北方缺粮地区居民的食用粮需求。)

生:通过粮食的跨区调剂。

【师】20世纪90年代中期以前,我国以净进口谷物为主,主要通过进口小麦,解决我国食用粮总量不足与结构性短缺的问题。这又是什么方式?

生:充分利用国际粮食(包括谷物和大豆)市场。

三、未来粮食安全的耕地保障

【师】我国已将粮食安全上升到国家安全战略高度,确立了“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略,目标是“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”。

在未来10—20年,我国人口规模在达到峰值之前将持续增加,即使饮食结构将随着生活水平的提高而发生重大调整,粮食总需求量仍将增加。所以我国未来粮食安全面临众多挑战,但是我们要保证耕地红线不突破。通过阅读课本第44页内容,解释何为耕地红线?为了保证耕地红线,国家做出了哪些努力?

生:为确保粮食安全所必需的耕地资源,我国实行了最严格的耕地保护政策,划定了具有法律效力的耕地红线,确保耕地保有量在18亿亩以上,确保基本农田不低于15.6亿亩。

【师】这个仅仅说的是耕地红线在面积上的变化,也就是在数量上要保证,根据前面所学内容,我们知道耕地不仅在数量上有要求,而且在质量上也有要求。那么在质量上国家又是怎样做的呢?

生:我国实施了高标准农田建设以及耕地质量保护与提升、耕地重金属污染治理、水土保持与坡耕地改造、高效节水等一系列水土资源保护项目,以实现高产田的稳产保育和中、低产田的地力提升,增加粮食单位面积产量,减小对耕地数量需求的压力。

【师】我们通过下面的表格,来了解一下各个地区耕地存在的问题以及解决措施。

区域 主要问题 农田

东北及内蒙古地区 中、低产田集中分布,黑土地土壤退化严重 黑土区用养结合,防治水土流失,改良培肥;风沙盐碱区实施保护性耕作,推广滴(喷)灌和水肥一体化技术,增施有机肥

华北平原地区 中、低产田分布较广,耕层变浅,土壤蓄水保肥能力下降,地下水超采 发展节水灌溉技术,增施有机肥,秸秆还田,改善耕层结构

长江中下游及南方地区 中产田分布较多,土壤酸化日益加剧,污染严重 治酸控污,低产坡耕地改造或退耕恢复植被

西北和黄土高原地区 中、低产田集中分布,干旱缺水,土壤贫瘠,耕地退化和次生盐渍化严重,地膜残留污染严重 发展节水农业以及退耕还林还草,治理水土流失,防治次生盐渍化,回收残膜

青藏高原区 中、低产田集中分布,生态脆弱,不利于农业生产 开展高原特色生态农田建设,恢复植被,减少水土流失,有效治理土地沙化现象

【师】在一定技术条件下,耕地的数量和质量决定粮食综合生产能力。耕地的数量、质量和生态安全必须支撑我国的粮食安全。

[课堂小结]:

通过本节课,我们了解到在未来10—20年,我国人口规模在达到峰值之前将持续增加,即使饮食结构将随着生活水平的提高而发生重大调整,粮食总需求量仍将增加。所以我国未来粮食安全面临众多挑战,但是我们要保证耕地红线不突破。

[板书设计]:

一、粮食生产安全的资源基础

二、实现粮食安全的途径

三、未来粮食安全的耕地保障

2

第三节中国的耕地资源与粮食安全

一、教学目标

1.认识我国粮食生产的资源基础,理解我国粮食生产所面临的主要安全风险。

2.通过图文、数据等资料,了解我国维系粮食安全的主要途径。

3.通过资料,理解耕地保护对维持粮食安全的重要性。

二、教学重难点

1.教学重点:耕地保护对维持粮食安全的重要性。

2.教学难点:维系粮食安全的主要途径。

三、教学方法

讲授法、讨论法。

四、教学过程

[新课导入]:

1994年美国的莱斯特·布明发表报告《谁来养活中国》 ,预测到2030年,中国的粮食缺口将达到3.69亿吨,不仅中国无法养活自己,世界市场也负担不起,并预言“粮食的短缺危机将使中国的经济奇迹过早结束”。20多年过去了,中国的粮食问题显然没有沿着布朗所担心的方向发展,这是否意味着布朗的担忧是杞人忧天?我国粮食安全面临哪些挑战?

[新课教学]:

一、粮食生产安全的资源基础

【师】1994年美国的莱斯特·布明发表报告《谁来养活中国》,他认为中国到了2030年,将无法养活自己,世界市场也负担不起,但是现在已经2021年了,同学们觉得中国的粮食危机出现了么?

生:没有。

【师】这么说,中国是没有粮食危机了么,当然不是,今天我们要讲的就是我国耕地资源的特点,面对粮食危机时应该怎样去做以及未来粮食安全的耕地保障,现在我们来了解一下粮食安全是指什么?首先我们前面学过的资源安全的定义是什么?同学们还记得吗?

生:资源安全是一个国家或地区乃至整个人类社会发展所需的自然资源供给能够得到满足的状态或能力。

【师】以此类推,粮食安全的定义是什么?

生:粮食安全是指保证人们能够及时得到生存和健康所需要的足够食物。

【师】粮食包括生产、储备、流通、进出口四个环节,任何一个环节出现问题,都可能危及粮食安全。对我国这样一个人口大国而言,粮食安全是国家安全的基本物质保障。而布明对于我国粮食安全的担忧,我国早在1996年就已经做出了回应。下面找一位同学告诉我,中国是怎样回应的呢?

生:我国国务院于1996年发布了《中国的粮食问题》白皮书,明确阐述了我国“立足国内资源,实现粮食基本自给”的一贯立场。

【师】“立足国内资源,实现粮食基本自给”这句话正意味着,我国把粮食安全建立在国内粮食生产的基础之上,需要粮食总产量与粮食需求量大致持平。既然要求把粮食安全建立在国内粮食生产的基础上,我们就来说一下国内的粮食生产,我国粮食包括些什么?

生:水稻、小麦、玉米、大豆等作物。

【师】粮食总产量应该怎样计算?

生:耕地面积与单位耕地面积产量的乘积。

【师】那么粮食总产量只与耕地面积和单位耕地面积产量有关么?还受不受其他因素的影响?

生:不仅与耕地的数量和质量有关,还与耕地所在区域的热量、水和光照等资源的时空配置有关。

【师】我们都知道我国人口众多,季风气候显著、干旱区面积广大、多丘陵山地,所以我国的耕地资源是分布不均的,而且水土资源配置不佳。这是耕地资源与粮食生产能力具有的特征之一,结合我们所学的知识,耕地大部分分布于平原和低山丘陵地区,所以我国约90%的耕地分布在季风气候区,东部平原丘陵地区集中了我国70%以上的耕地。耕地中因为肥力等因素影响,是有等级之分的,分为优等地、高等地、中等地和低等地。

(《耕地质量等级》国家标准,将我国耕地质量由高到低划分为10个等级,一至三等地为高等级,七至十等地为低等级。)

根据上表和课本上的图2.24,完成下列表格。

南方地区

北方地区

西北地区

师生共同总结。

南方地区 水田为主,集中了全国90%以上的优等地和高等地,是城镇化与工业化占用优质耕地最为严重的地区

北方地区 以旱地为主,分布着全国75%的中等地和90%的低等地,是我国新增耕地(往往都是质量较低的耕地)的主要分布区

西北地区 耕地仅分布在水资源条件相对较好的绿洲

【师】我国的耕地面积约占世界的9.5%,但人均耕地面积仅有世界平均水平的40%。随着人口持续增长和各类建设用地的扩展,人均耕地面积不断减少;可开发的后备耕地资源数量少、质量低,开发难度大。从中你可以得出什么结论?

生:人均耕地少,后备耕地资源有限。

【师】第三个特点则是耕地质量总体欠佳,退化和污染问题严重。根据上表可知,我国约70%的耕地为中、低产田,说明耕地质量欠佳。而且已垦耕地存在水土流失、荒漠化、土壤肥力降低等问题,并遭受“三废”、化肥和农药残留、农膜等污染。说明耕地退化和污染问题严重。

最后一个特点为农业气象灾害频发,粮食产量年际波动大。在重大水旱灾害发生的年份,我国粮食总产量减少10%以上。

二、实现粮食安全的途径

【师】1949—2015年,我国粮食产量增加速度约为人口增加速度的2.2倍,粮食安全状况得到了显著改善。1996年以来,我国人均粮食产量超过400千克,基本上实现了粮食供需平衡。在这期间,我们是通过什么措施来增加粮食总产量的呢?

生:提高单位面积产量。

【师】还可以想到什么措施来增加粮食总产量呢?

生:扩大耕地数量。

【师】是的,在1949年以前的数千年中,我国主要通过垦荒等方式来扩大耕地面积实现粮食总产量的增加。但是建国之后,耕地数量增加有限,可开垦的耕地很少,所以在20世纪80年代以后耕地面积和播种面积总体呈减少趋势,粮食总产量的增加主要是通过提高单位面积产量实现的。现在请同学们小组讨论一下,我们要提高单位面积产量,有哪些方式?

小组讨论。

讨论结束。

师生共同总结:

途径:依靠增加人力、物质和技术投入,从耕地利用率、养分和水热资源保障能力、作物品种和栽培技术以及田间管理水平等各个环节,挖掘提高粮食单位面积产量的潜力。

Ⅰ扩大农田灌溉面积与防洪排滞,平整土地。

Ⅱ大力施用农家有机肥和增施化肥。

Ⅲ使用农药防治病虫害。

Ⅳ培育推广粮食高产品种,研发综合配套栽培技术。

Ⅴ提高耕地复种指数,发展间作套种。

Ⅵ发展农业机械化。

【师】那么我们现在应该怎样保证国家粮食安全呢?首先我们是不是应该想到储存粮食,建立粮食储备。在我国独具特色的现代粮食安全保障体系中,最为重要的就是“统购统销”政策和国家粮食储备制度。其中,粮食储备是维护我国粮食安全的基本制度,对国家的粮食安全起着“蓄水池”的作用。现代粮食储备除延续历史上的救荒功能外,还具有调节国内外粮食市场秩序、应对突发事件等功能。

那么当我们面临粮食生产与消费空间配置不均衡问题时呢?(20世纪六七十年代,我国维持着“南粮北调”的格局,从有余粮的南方调拨大米到北方,主要用于保障北方缺粮地区居民的食用粮需求。)

生:通过粮食的跨区调剂。

【师】20世纪90年代中期以前,我国以净进口谷物为主,主要通过进口小麦,解决我国食用粮总量不足与结构性短缺的问题。这又是什么方式?

生:充分利用国际粮食(包括谷物和大豆)市场。

三、未来粮食安全的耕地保障

【师】我国已将粮食安全上升到国家安全战略高度,确立了“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略,目标是“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”。

在未来10—20年,我国人口规模在达到峰值之前将持续增加,即使饮食结构将随着生活水平的提高而发生重大调整,粮食总需求量仍将增加。所以我国未来粮食安全面临众多挑战,但是我们要保证耕地红线不突破。通过阅读课本第44页内容,解释何为耕地红线?为了保证耕地红线,国家做出了哪些努力?

生:为确保粮食安全所必需的耕地资源,我国实行了最严格的耕地保护政策,划定了具有法律效力的耕地红线,确保耕地保有量在18亿亩以上,确保基本农田不低于15.6亿亩。

【师】这个仅仅说的是耕地红线在面积上的变化,也就是在数量上要保证,根据前面所学内容,我们知道耕地不仅在数量上有要求,而且在质量上也有要求。那么在质量上国家又是怎样做的呢?

生:我国实施了高标准农田建设以及耕地质量保护与提升、耕地重金属污染治理、水土保持与坡耕地改造、高效节水等一系列水土资源保护项目,以实现高产田的稳产保育和中、低产田的地力提升,增加粮食单位面积产量,减小对耕地数量需求的压力。

【师】我们通过下面的表格,来了解一下各个地区耕地存在的问题以及解决措施。

区域 主要问题 农田

东北及内蒙古地区 中、低产田集中分布,黑土地土壤退化严重 黑土区用养结合,防治水土流失,改良培肥;风沙盐碱区实施保护性耕作,推广滴(喷)灌和水肥一体化技术,增施有机肥

华北平原地区 中、低产田分布较广,耕层变浅,土壤蓄水保肥能力下降,地下水超采 发展节水灌溉技术,增施有机肥,秸秆还田,改善耕层结构

长江中下游及南方地区 中产田分布较多,土壤酸化日益加剧,污染严重 治酸控污,低产坡耕地改造或退耕恢复植被

西北和黄土高原地区 中、低产田集中分布,干旱缺水,土壤贫瘠,耕地退化和次生盐渍化严重,地膜残留污染严重 发展节水农业以及退耕还林还草,治理水土流失,防治次生盐渍化,回收残膜

青藏高原区 中、低产田集中分布,生态脆弱,不利于农业生产 开展高原特色生态农田建设,恢复植被,减少水土流失,有效治理土地沙化现象

【师】在一定技术条件下,耕地的数量和质量决定粮食综合生产能力。耕地的数量、质量和生态安全必须支撑我国的粮食安全。

[课堂小结]:

通过本节课,我们了解到在未来10—20年,我国人口规模在达到峰值之前将持续增加,即使饮食结构将随着生活水平的提高而发生重大调整,粮食总需求量仍将增加。所以我国未来粮食安全面临众多挑战,但是我们要保证耕地红线不突破。

[板书设计]:

一、粮食生产安全的资源基础

二、实现粮食安全的途径

三、未来粮食安全的耕地保障

2

同课章节目录

- 第一章 自然环境与人类社会

- 第一节 自然环境的服务功能

- 第二节 自然资源及其利用

- 第三节 环境问题及其危害

- 问题研究 我们的生态足迹有多大

- 第二章 资源安全与国家安全

- 第一节 资源安全对国家安全的影响

- 第二节 中国的能源安全

- 第三节 中国的耕地资源与粮食安全

- 第四节 海洋空间资源开发与国家安全

- 问题研究 如何“藏粮于地”

- 第三章 环境安全与国家安全

- 第一节 环境安全对国家安全的影响

- 第三节 环境污染与国家安全

- 第三节 生态保护与国家安全..

- 第四节 全球气候变化与国家安全.

- 问题研究 是否应该发展核能

- 第四章 保障国家安全的资源、环境战略与行动

- 第一节 走向生态文明

- 第二节 国家战略与政策

- 第三节 国际合作

- 问题研究 如何做中学生资源、环境安全意识问卷调查