北师大版8下物理 6.4眼睛和眼镜 教案

文档属性

| 名称 | 北师大版8下物理 6.4眼睛和眼镜 教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 830.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-02-18 19:26:12 | ||

图片预览

文档简介

6.4《眼睛和眼镜》教学设计

教材版本:北京师范大学新课标教材·八年级·第六章《常见的光学仪器》·第四节《眼睛和眼镜》。

课时安排:1课时。

本节内容是凸透镜和凹透镜的基本原理学习之后的实际应用课,首先介绍了眼球的构造,并和照相机相类比,然后本节进入本节的重点——近视眼、远视眼的形成原因以及矫正方法——透镜原理的应用。本节内容的学习对于培养学生物理理论和生活实践相结合,养成良好的用眼习惯具有重要的意义。

二、教学目标

1、知识与技能

(1)了解眼球的构造,知道眼睛是怎样看见物体的。

(2)知道眼镜是怎样矫正视力的。

2、过程与方法

(1)利用眼球仪或教学软件,了解眼球的构造、成像原理。

(2)利用眼球仪或教学软件,了解近视眼与远视眼的成因及其矫正方法。

(3)通过学习眼睛和照相机的对比,增强科学探究能力和实践能力。

3、 情感、态度与价值观

(1)增加保护眼睛的意识,形成良好的用眼习惯。

(2)增加将科学技术应用于日常生活,服务于人类的意识。

三、学习者特征分析

学生在日常学习生活中通过自身或周围的同学的了解,对近视眼和眼镜等已经一些初步的认识,前面几节的学习是他们对透镜的理论知识已经有了一定的把握,对于透镜在照相机、幻灯机、放大镜等方面的应用已经有了相当的了解。而本节相对要更深一层,这要求学生对透镜知识的把握更具有灵活性和现实性。因此,本节的学习对学生提高知识的灵活运用能力,对物理知识和生活实践相结合将更进一步。

四、教学策略选择与设计

1、对本节的知识的引入可采取课堂上作调查,了解班上学生近视率的情况开始,激起学生学习的欲望,或介绍我国的中小学的近视率的情况作为引入,当然也可以并用。

2、眼睛的结构和功能比较抽象,学生一般也不可能具体看到,教师可以利用动画、视频或图片展示结合讲解等方式使学生对眼睛的结构和功能产生更多的感性认识,这样有利于下面知识的教学。

3、近视眼和远视眼的形成和矫正是本节的重点,教师讲解时可使用演示实验,图片或动画的方式,向学生讲解其中的物理原理,使学生对物理知识在现实中的应用有更深的认识。从而加强对物理知识的理解和掌握。

五、教学资源与工具设计

1、教学器材:近视眼镜、远视眼镜、挂图、动画和视频资料;透镜组(若干)、光具座(若干)、蜡烛(或电灯)、白纸板(做成光屏状)等。

2、教学环境:多媒体教室。

六、教学过程

和老师一样,戴眼镜的同学还不少,______人。

说明这么多同学的眼镜出了问题,眼睛是心灵的窗口,我们认知世界获取信息的主要同道是眼睛。“耳听为虚眼见为实”说明眼睛最值得我们信赖。本节课我们一起探讨《眼睛和眼镜》的有关知识。

1、引入:

教师可以提问,可以让学生估算一下本班或本校的近视率大约是多少。

介绍我国青少年近视眼的发病情况,以及保护眼睛的重要性。眼睛是人体的最重要的器官之一,是认知世界,获取外界信息的主要通道,人们学习、接收和处理各种信息,绝大部分通过视觉完成。调查资料表明,我国大约有3亿人患近视眼,占全世界近视眼总数的30%以上。国家教委和卫生部的近两年的调查显示,我国学生的近视率已居世界第二位。中小学生近视率高达34%,其中高中生达到70%左右。青少年因近视致盲的人数已达30万人。

因此有必要学习有关眼睛的知识。

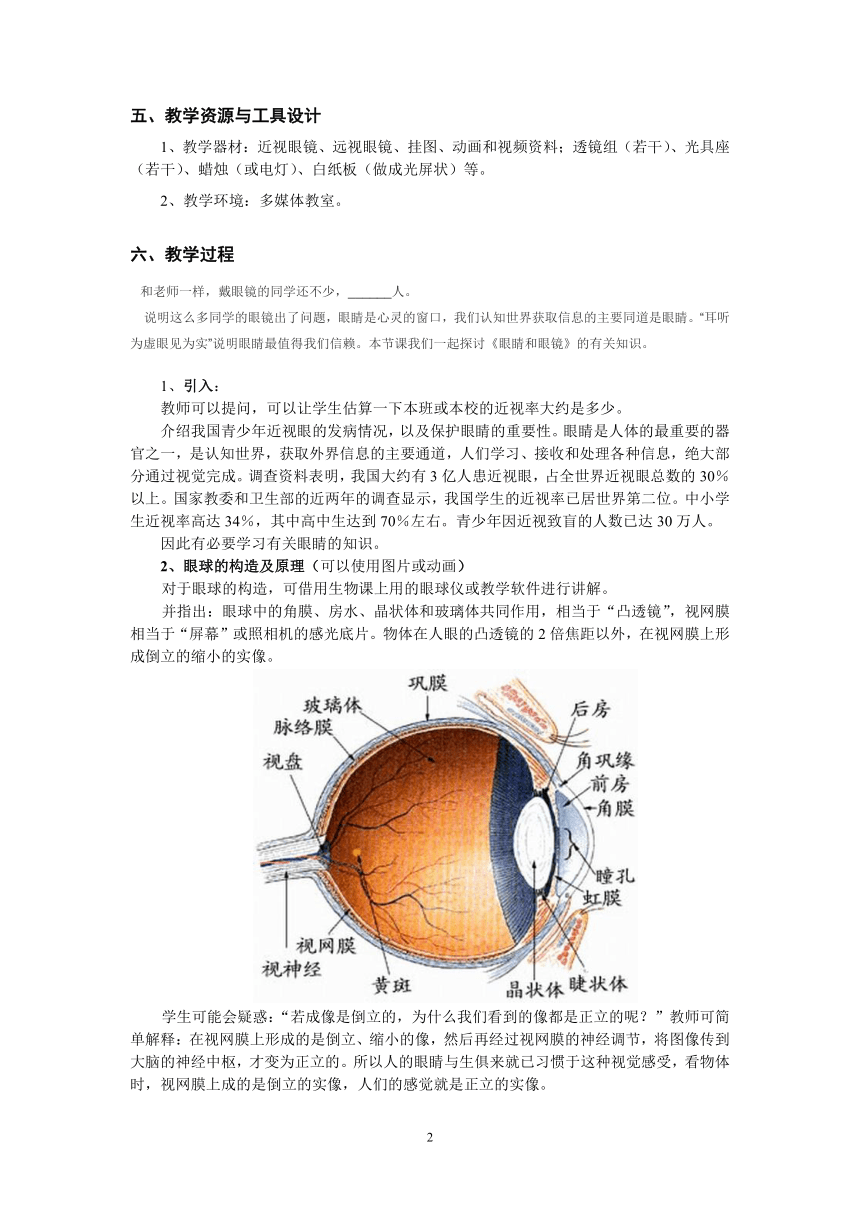

2、眼球的构造及原理(可以使用图片或动画)

对于眼球的构造,可借用生物课上用的眼球仪或教学软件进行讲解。

并指出:眼球中的角膜、房水、晶状体和玻璃体共同作用,相当于“凸透镜”,视网膜相当于“屏幕”或照相机的感光底片。物体在人眼的凸透镜的2倍焦距以外,在视网膜上形成倒立的缩小的实像。

学生可能会疑惑:“若成像是倒立的,为什么我们看到的像都是正立的呢?”教师可简单解释:在视网膜上形成的是倒立、缩小的像,然后再经过视网膜的神经调节,将图像传到大脑的神经中枢,才变为正立的。所以人的眼睛与生俱来就已习惯于这种视觉感受,看物体时,视网膜上成的是倒立的实像,人们的感觉就是正立的实像。

眼睛与照相机的比较如下表(可展示眼睛结构示意图和照相机的原理图对比,或利用仪器作演示实验):

眼睛 照相机

结构 角膜、房水、晶状体和玻璃体(相当于一个凸透镜) 镜头(相当于一个凸透镜)

瞳孔 光圈

视网膜(有感光细胞) 底片(有感光材料)

成像 缩小、倒立、实像 缩小、倒立、实像

调节作用 像距不变,当物距变小或变大时,增大(或减小)晶状体的曲率以减小(或增大)焦距,使物体在视网膜上成清晰的像 焦距不变。当物距增大(或减小)时,减小(或增大)镜头与底片间的距离(即像距),使物体在底片上成清晰的像

教师在此可以讲解眼睛的视物功能:

眼睛是一个非常精巧的变焦距系统,眼睛的调节本领很大,能自动根据物距的大小改变晶状体的弯曲程度,从而调整焦距,使物体的像总能落在视网膜上。正常的眼睛眺望远方时,晶状体变扁,远处物体的像成在视网膜上;在观看近处物体时,物距缩短了,晶状体变凸,像仍成在视网膜上。

但眼睛的调节还是有一定限度的。当物距改变时,眼睛是靠改变晶状体表面的弯曲程度改变焦距。这种作用叫做眼睛的调节。当晶状体表面弯曲程度最小,眼睛的焦距最大时,人眼能看到的最远点,称为眼睛的远点。当晶状体表面弯曲程度最大,眼睛的焦距最小时,人眼能看到的最近点,称为眼睛的近点。正常眼的远点在无限远,近点在大约10 cm处。正常眼睛观察近处物体最清晰而又不疲劳的距离,大约是25 cm,叫做明视距离。

3、近视眼的形成和矫正(可使用图片或动画)

近视眼看不清远处的物体,只能看清近处的物体。近视眼看不清远处物体的原因是晶状体太厚,折光能力太强,或者眼球在前后方向上太长,因此,来自远处的光线会聚在视网膜的前方,到达视网膜时已经不是一点而是一个模糊的光斑了。眼睛长期不注意用眼卫生,会造成晶状体变凸,或睫状体疲劳过度,使调节能力降低,这样就容易形成近视眼。

利用凹透镜能使光线发散的特点,在眼睛前面放一个凹透镜,就能使来自远处物体的光会聚在视网膜上了。

4、远视眼的形成和矫正(可使用图片或动画)

远视眼看不清近处的物体,只能看清远处的物体。远视眼看不清近处物体的原因是晶状体太薄,折光能力太弱,或者眼球在前后方向上太短,因此来自近处一点的光还没有会聚成一点就到达视网膜了,在视网膜上形成一个模糊的光斑。

利用凸透镜能使光线会聚的特点,在眼睛前面放一个凸透镜,就能使来自近处物体的光会聚在视网膜上了。

5、如何保护眼睛(教师可视课堂时间安排)

·不要边走边读,不在行使的车上看书。

·不要躺在床上阅读。

·不要在过强或过弱的光线下阅读。

·看书做作业时尽量与书本保持25cm左右的距离。

·坚持每天做眼保健操。

·不要长时间玩游戏。

七、教学评价设计

1、生活与思考:如果爷爷戴的是老花镜,即凸透镜,你可以帮他们粗略地测一下眼镜的焦距和度数。

2、眼镜的度数

可以让学生仔细观察近视镜片和远视镜片,看看有什么不同;度数深的眼镜与度数浅的眼镜镜片有什么不同。同学之间比较不同度数的眼镜镜片的不同,通过图书馆,互联网了解眼睛度数的有关知识,学生可以互相交流自己的看法和见解,培养自我学习意识和合作的精神。

教材版本:北京师范大学新课标教材·八年级·第六章《常见的光学仪器》·第四节《眼睛和眼镜》。

课时安排:1课时。

本节内容是凸透镜和凹透镜的基本原理学习之后的实际应用课,首先介绍了眼球的构造,并和照相机相类比,然后本节进入本节的重点——近视眼、远视眼的形成原因以及矫正方法——透镜原理的应用。本节内容的学习对于培养学生物理理论和生活实践相结合,养成良好的用眼习惯具有重要的意义。

二、教学目标

1、知识与技能

(1)了解眼球的构造,知道眼睛是怎样看见物体的。

(2)知道眼镜是怎样矫正视力的。

2、过程与方法

(1)利用眼球仪或教学软件,了解眼球的构造、成像原理。

(2)利用眼球仪或教学软件,了解近视眼与远视眼的成因及其矫正方法。

(3)通过学习眼睛和照相机的对比,增强科学探究能力和实践能力。

3、 情感、态度与价值观

(1)增加保护眼睛的意识,形成良好的用眼习惯。

(2)增加将科学技术应用于日常生活,服务于人类的意识。

三、学习者特征分析

学生在日常学习生活中通过自身或周围的同学的了解,对近视眼和眼镜等已经一些初步的认识,前面几节的学习是他们对透镜的理论知识已经有了一定的把握,对于透镜在照相机、幻灯机、放大镜等方面的应用已经有了相当的了解。而本节相对要更深一层,这要求学生对透镜知识的把握更具有灵活性和现实性。因此,本节的学习对学生提高知识的灵活运用能力,对物理知识和生活实践相结合将更进一步。

四、教学策略选择与设计

1、对本节的知识的引入可采取课堂上作调查,了解班上学生近视率的情况开始,激起学生学习的欲望,或介绍我国的中小学的近视率的情况作为引入,当然也可以并用。

2、眼睛的结构和功能比较抽象,学生一般也不可能具体看到,教师可以利用动画、视频或图片展示结合讲解等方式使学生对眼睛的结构和功能产生更多的感性认识,这样有利于下面知识的教学。

3、近视眼和远视眼的形成和矫正是本节的重点,教师讲解时可使用演示实验,图片或动画的方式,向学生讲解其中的物理原理,使学生对物理知识在现实中的应用有更深的认识。从而加强对物理知识的理解和掌握。

五、教学资源与工具设计

1、教学器材:近视眼镜、远视眼镜、挂图、动画和视频资料;透镜组(若干)、光具座(若干)、蜡烛(或电灯)、白纸板(做成光屏状)等。

2、教学环境:多媒体教室。

六、教学过程

和老师一样,戴眼镜的同学还不少,______人。

说明这么多同学的眼镜出了问题,眼睛是心灵的窗口,我们认知世界获取信息的主要同道是眼睛。“耳听为虚眼见为实”说明眼睛最值得我们信赖。本节课我们一起探讨《眼睛和眼镜》的有关知识。

1、引入:

教师可以提问,可以让学生估算一下本班或本校的近视率大约是多少。

介绍我国青少年近视眼的发病情况,以及保护眼睛的重要性。眼睛是人体的最重要的器官之一,是认知世界,获取外界信息的主要通道,人们学习、接收和处理各种信息,绝大部分通过视觉完成。调查资料表明,我国大约有3亿人患近视眼,占全世界近视眼总数的30%以上。国家教委和卫生部的近两年的调查显示,我国学生的近视率已居世界第二位。中小学生近视率高达34%,其中高中生达到70%左右。青少年因近视致盲的人数已达30万人。

因此有必要学习有关眼睛的知识。

2、眼球的构造及原理(可以使用图片或动画)

对于眼球的构造,可借用生物课上用的眼球仪或教学软件进行讲解。

并指出:眼球中的角膜、房水、晶状体和玻璃体共同作用,相当于“凸透镜”,视网膜相当于“屏幕”或照相机的感光底片。物体在人眼的凸透镜的2倍焦距以外,在视网膜上形成倒立的缩小的实像。

学生可能会疑惑:“若成像是倒立的,为什么我们看到的像都是正立的呢?”教师可简单解释:在视网膜上形成的是倒立、缩小的像,然后再经过视网膜的神经调节,将图像传到大脑的神经中枢,才变为正立的。所以人的眼睛与生俱来就已习惯于这种视觉感受,看物体时,视网膜上成的是倒立的实像,人们的感觉就是正立的实像。

眼睛与照相机的比较如下表(可展示眼睛结构示意图和照相机的原理图对比,或利用仪器作演示实验):

眼睛 照相机

结构 角膜、房水、晶状体和玻璃体(相当于一个凸透镜) 镜头(相当于一个凸透镜)

瞳孔 光圈

视网膜(有感光细胞) 底片(有感光材料)

成像 缩小、倒立、实像 缩小、倒立、实像

调节作用 像距不变,当物距变小或变大时,增大(或减小)晶状体的曲率以减小(或增大)焦距,使物体在视网膜上成清晰的像 焦距不变。当物距增大(或减小)时,减小(或增大)镜头与底片间的距离(即像距),使物体在底片上成清晰的像

教师在此可以讲解眼睛的视物功能:

眼睛是一个非常精巧的变焦距系统,眼睛的调节本领很大,能自动根据物距的大小改变晶状体的弯曲程度,从而调整焦距,使物体的像总能落在视网膜上。正常的眼睛眺望远方时,晶状体变扁,远处物体的像成在视网膜上;在观看近处物体时,物距缩短了,晶状体变凸,像仍成在视网膜上。

但眼睛的调节还是有一定限度的。当物距改变时,眼睛是靠改变晶状体表面的弯曲程度改变焦距。这种作用叫做眼睛的调节。当晶状体表面弯曲程度最小,眼睛的焦距最大时,人眼能看到的最远点,称为眼睛的远点。当晶状体表面弯曲程度最大,眼睛的焦距最小时,人眼能看到的最近点,称为眼睛的近点。正常眼的远点在无限远,近点在大约10 cm处。正常眼睛观察近处物体最清晰而又不疲劳的距离,大约是25 cm,叫做明视距离。

3、近视眼的形成和矫正(可使用图片或动画)

近视眼看不清远处的物体,只能看清近处的物体。近视眼看不清远处物体的原因是晶状体太厚,折光能力太强,或者眼球在前后方向上太长,因此,来自远处的光线会聚在视网膜的前方,到达视网膜时已经不是一点而是一个模糊的光斑了。眼睛长期不注意用眼卫生,会造成晶状体变凸,或睫状体疲劳过度,使调节能力降低,这样就容易形成近视眼。

利用凹透镜能使光线发散的特点,在眼睛前面放一个凹透镜,就能使来自远处物体的光会聚在视网膜上了。

4、远视眼的形成和矫正(可使用图片或动画)

远视眼看不清近处的物体,只能看清远处的物体。远视眼看不清近处物体的原因是晶状体太薄,折光能力太弱,或者眼球在前后方向上太短,因此来自近处一点的光还没有会聚成一点就到达视网膜了,在视网膜上形成一个模糊的光斑。

利用凸透镜能使光线会聚的特点,在眼睛前面放一个凸透镜,就能使来自近处物体的光会聚在视网膜上了。

5、如何保护眼睛(教师可视课堂时间安排)

·不要边走边读,不在行使的车上看书。

·不要躺在床上阅读。

·不要在过强或过弱的光线下阅读。

·看书做作业时尽量与书本保持25cm左右的距离。

·坚持每天做眼保健操。

·不要长时间玩游戏。

七、教学评价设计

1、生活与思考:如果爷爷戴的是老花镜,即凸透镜,你可以帮他们粗略地测一下眼镜的焦距和度数。

2、眼镜的度数

可以让学生仔细观察近视镜片和远视镜片,看看有什么不同;度数深的眼镜与度数浅的眼镜镜片有什么不同。同学之间比较不同度数的眼镜镜片的不同,通过图书馆,互联网了解眼睛度数的有关知识,学生可以互相交流自己的看法和见解,培养自我学习意识和合作的精神。