部编版八年级语文下册--12 《诗经》二首(课件)(共68张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版八年级语文下册--12 《诗经》二首(课件)(共68张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版(五四学制) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-18 23:17:00 | ||

图片预览

文档简介

(共68张PPT)

八年级语文下册

第一课时

第二课时

12 《诗经》二首

1.熟记“窈窕”“蒹葭”“跻”“寤寐”等字的字音;熟记“溯”“晞”等字的字形;积累常见的文言实词;识记有关《诗经》的文学常识。(重点)

2.学习两首诗赋、比、兴的艺术表现手法,体会它的表达效果。

(重点)

3.体会两首诗大量运用重章叠句的表现手法,体会诗歌的音韵美、意境美、含蓄美。(难点)

4.正确认识古代劳动人民对美好爱情的追求和向往。(素养)

第一课时

学习目标

《诗经》是我国最早的一部诗歌总集。本只称《诗》,儒家列为经典之一,故称《诗经》。收录了从西周到春秋时期的诗歌305篇,分为“风”“雅”“颂”三个部分。“风”又叫“国风”,是各地的民歌。计有“周南”“召南”等十五国风,共160篇,其中大部分为周代民歌,是《诗经》中的精华。“雅”是正统的宫廷乐歌,用于宴会的典礼,共105篇,又分为“大雅”“小雅”。“大雅”31篇,用于诸侯朝会;“小雅”74篇,用于贵宾宴享。“颂”是祭祀乐歌,用于宫廷宗庙祭祀,其中“周颂”31篇,“鲁颂”4篇,“商颂”5篇,现存共40篇。

知识备查

文学知识

本文选自《诗经注析》(中华书局1991年版)。《关雎》选自《诗经·周南》,《蒹葭》选自《诗经·秦风》。关于

《诗经》作品的来源,主要看法有二:一是当初周朝设有专门采集民间歌谣的官员,他们收集这些民歌以供朝廷考察民情风俗、检校政治得失之用,《风》多源于此;二是周朝有“献

诗”制度,《雅》诗多是公卿大夫献诗的汇集。总之,《诗

经》是由许多人经历许多年编纂而成代代流传下来的我国第一部诗歌总集。

知识备查

背景资料

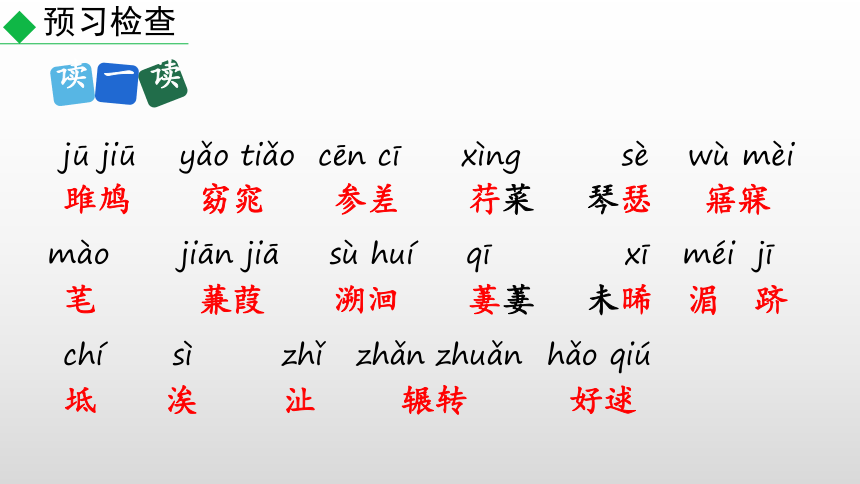

雎鸠 窈窕 参差 荇菜 琴瑟 寤寐

芼 蒹葭 溯洄 萋萋 未晞 湄 跻

坻 涘 沚 辗转 好逑

读一读

预习检查

sì

sè

zhǐ

jiān jiā

xī

xìnɡ

qī

chí

jī

yǎo tiǎo

mào

sù huí

jū jiū

cēn cī

wù mèi

méi

zhǎn zhuǎn

hǎo qiú

关 雎

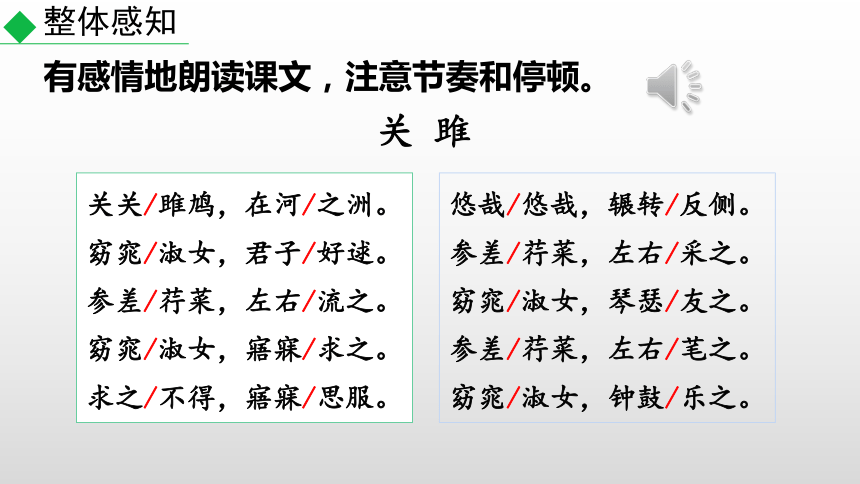

关关/雎鸠,在河/之洲。

窈窕/淑女,君子/好逑。

参差/荇菜,左右/流之。

窈窕/淑女,寤寐/求之。

求之/不得,寤寐/思服。

关 雎

悠哉/悠哉,辗转/反侧。

参差/荇菜,左右/采之。

窈窕/淑女,琴瑟/友之。

参差/荇菜,左右/芼之。

窈窕/淑女,钟鼓/乐之。

整体感知

有感情地朗读课文,注意节奏和停顿。

整体感知

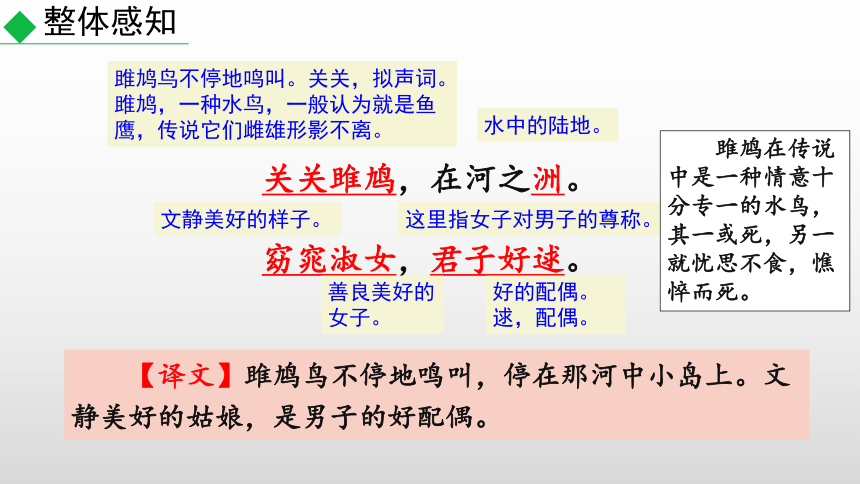

关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

雎鸠鸟不停地鸣叫。关关,拟声词。雎鸠,一种水鸟,一般认为就是鱼鹰,传说它们雌雄形影不离。

水中的陆地。

文静美好的样子。

这里指女子对男子的尊称。

善良美好的女子。

好的配偶。逑,配偶。

【译文】雎鸠鸟不停地鸣叫,停在那河中小岛上。文静美好的姑娘,是男子的好配偶。

雎鸠在传说中是一种情意十分专一的水鸟,其一或死,另一就忧思不食,憔悴而死。

整体感知

参差荇菜,左右流之。

窈窕淑女,寤寐求之。

长短不齐。

一种可食的水草。

求取。

这里指日日夜夜。寤,醒时。寐,睡时。

【译文】水中长短不齐的荇菜,在船的左右捞取。文静美好的姑娘啊,日日夜夜想追求她。

思念。服,思念。

忧思的样子。

形容心中有事,躺在床上翻来覆去地不能入睡。

整体感知

求之不得,寤寐思服。

悠哉悠哉,辗转反侧。

【译文】追求没能如心愿,日日夜夜在心头挂牵。思念之情绵绵不尽,翻来覆去难以入眠。

整体感知

参差荇菜,左右采之。

窈窕淑女,琴瑟友之。

弹琴鼓瑟对她表示亲近。

【译文】(水中)长短不齐的荇菜,在船的左右采摘它。文静美好的姑娘,(我)弹琴鼓瑟对她表示亲近。

参差荇菜,左右芼之。

窈窕淑女,钟鼓乐之。

挑选。

敲钟击鼓使她快乐。

【译文】(水中)长短不齐的荇菜,在船的左右来挑选它。文静美好的姑娘,(我)敲钟击鼓使她快乐。

全诗共三个小节,每小节讲的内容是什么?贯穿全诗的线索是什么?

第一节(前四句)爱慕,描写小伙子见到一位漂亮的姑娘,从而引起的爱慕的感情和求婚的愿望。

第二节(中间八句)思念,描写小伙子求婚,苦于无法,求之不得,因而朝思暮想,寝食不安的苦恋情形。

第三节(最后八句)愿望,描写小伙子梦想成婚时的欢乐场景。

线索:

“君子”的情感变化

精读细研

《关雎》从“关关雎鸠,在河之洲”写起,是运用了

“比兴”的手法。“关关雎鸠,在河之洲”描绘了一幅美好的画面:成双成对的雎鸠鸟在沙洲上嬉闹戏逐,发出悦耳的和鸣。这本是诗人眼前之景,但水鸟和鸣也可用来比喻男女间和谐恩爱,和下文“窈窕淑女,君子好逑”意义上有关

联,这使得诗人的情感与自然景物相契相合,浑然一体,达到了情景交融的艺术境界。

《关雎》写一个男子对女子的思念之情,是一首爱情诗,为什么开头要从“关关雎鸠,在河之洲”写起?

合作探究

为什么要写采摘荇菜的情景?

参差荇菜,左右流之。

参差荇菜,左右采之。

参差荇菜,左右芼之。

以眼前景物起兴,以时而向左,时而向右采摘荇菜的动作,借此来隐喻君子对淑女锲而不舍的追求。

合作探究

男子的痴情是如何体现出来的?

悠哉悠哉,辗转反侧。

“悠哉悠哉”是心理描写,表现了主人公对女子的思念之情绵绵不尽。

“辗转反侧”是动作描写,写出了男子内心的不平静。这句形象地表现了主人公对意中人深深的思念之情。

合作探究

《关雎》这首诗的各章,不仅句数相等,而且语言几乎完全相同,中间只变动几个字,甚至只变动一两个字,这就叫重章叠句。运用这种方式表达情感,有什么作用?

重章叠句形式的运用,对深化意境,渲染气氛,强化感情,突出主题都起到了很重要的作用。同时,它还有效地增强了诗歌的节奏感、音乐感,形成了一种回环往复的美,带给人一种委婉而深长的韵味。

合作探究

《关雎》写的是一个男子对爱慕的女子的思念、追求的过程,写求之不得的焦虑和幻想求而得之的喜悦,反映了古代劳动人民对美好爱情的向往和执着的追求。

概括主题

课堂小结

雎鸠和鸣,荇菜参差,芦苇飘荡,水波浩渺。诗人徘徊在河畔,思念着心上人。让我们在反复吟诵中体会这画面的美、意境的美吧!

学后感悟

课堂小结

运用双声叠韵词。

运用双声叠韵词,可以增强诗歌音调的和谐美和描写人物的生动性。如“窈窕”,是叠本韵;“参差”,是双声;“辗转”,既是双声,又是叠韵。用各类词语修饰动作,如“辗转反侧”;模拟形象,如“窈窕淑女”;描写景物,如“参差荇菜”。这些词语的运用无不活泼逼真、声情并茂。

写作特色

运用比兴手法。

起兴,作为《诗经》中经常使用的一种表现手法,就是触景生情,因事寄兴。如这首诗写雎鸠鸟鸣叫,即象征男女间和谐恩爱。

采用入韵、换韵的方式。

采取偶句入韵的方式,而且全篇三次换韵。这种在用韵方面的参差变化,极大地增强了诗歌的节奏感和音乐美。

写作特色

关雎

表白爱情愿望

寤寐思念之苦

幻想愿望实现

追求爱情

窈窕淑女

君子好逑

寤寐思服

辗转反侧

琴瑟友之

钟鼓乐之

联想到爱情(起兴)

苦闷与焦灼(实写)

和谐与欢乐(虚写)

板书设计

第二课时

蒹 葭

整体感知

蒹葭/苍苍,白露/为霜。

所谓/伊人,在水/一方。

溯洄/从之,道阻/且长。

溯游/从之,宛在/水中央。

蒹葭/萋萋,白露/未晞。

所谓/伊人,在水/之湄。

蒹 葭

溯洄/从之,道阻/且跻。

溯游/从之,宛在/水中坻。

蒹葭/采采,白露/未已。

所谓/伊人,在水/之涘。

溯洄/从之,道阻/且右。

溯游/从之,宛在/水中沚。

有感情地朗读课文,注意节奏和停顿。

整体感知

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。 溯游从之,宛在水中央。

芦苇。

茂盛的样子。

那人,指所爱的人。

在水的另一边,指对岸。

溯洄,逆流而上。洄,逆流。从,跟随、追寻。之,代“伊人”。

艰险。

顺流而下。

仿佛,好像。

【译文】河畔芦苇长得十分茂盛,深秋的白露凝结成霜。我那日思夜想的人,就在对岸。逆流而上去追寻她,道路险阻而又漫长。顺流而下去追寻她,(她)仿佛就在水的中央。

整体感知

蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。

茂盛的样子。

干。

岸边,水与草相接的地方。

路又险又高。阻,险。跻,(路)高而陡。

水中的高地。

【译文】河畔芦苇一片茂盛,清晨露水尚未干。我那魂牵梦绕的人,就站在河的岸边。逆流而上去追寻她,道路坎坷又高险。顺流而下寻觅她,(她)仿佛就在水中的高地上。

整体感知

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。 溯游从之,宛在水中沚。

茂盛鲜明的样子。

没有完,这里指还没有干。

水边。

向右迂曲。

水中的小块陆地。

【译文】河畔芦苇长得非常繁茂,清晨的白露还没有干。我所怀念的心上人,就站在水边。逆流而上去追寻她,道路险阻又迂回难走。顺流而下去追寻她,(她)仿佛就站在水中的陆地上。

诗歌描绘了一幅怎样的画面?

“蒹葭苍苍,白露为霜”

“蒹葭萋萋,白露未晞”

“蒹葭采采,白露未已”

描绘了一幅秋苇苍苍、白露茫茫、寒霜浓重的清凉景

色,造成了一种渺远迷茫的意境。渲染了气氛,烘托了人物忧郁感伤的情怀。

精读细研

诗歌中哪些诗句表现了主人公渴慕伊人,历经艰险,执着追求,然而却求而不得的苦闷感伤情怀?

道阻且长

道阻且跻

道阻且右

宛在水中沚

宛在水中坻

宛在水中央

这些诗句都表现了主人公渴慕伊人,历经艰险,执着追求,然而却求而不得的苦闷感伤情怀。

精读细研

这首诗的感情基调是怎样的?

这首诗的感情基调渺远迷茫,忧郁缠绵,怅惘感

伤。主人公渴慕倾心于伊人,执着地追求,不怕道路的艰险,然而伊人却宛在水中央,如镜中花,水中月,可望而不可即,求而不得,他感到苦闷、感伤、忧郁。

精读细研

首章

次章 末章 《蒹葭》中的景物描写起到了什么作用?

诗开篇便向读者展示了一个凄清的画面:一个晚秋的早晨,天色朦胧,笼罩在晨雾中的是一望无际的沾带露珠的芦苇。一条河流,蜿蜒而去。望远处,是一块小小的沙洲。这是一幅萧瑟的晚秋晨光图,烘托出主人公凄恻的情感。

白露为霜

露凝为霜,是拂晓时

白露未晞

太阳露面,天已大亮

白露未已

阳光照射,露水快干

三幅不同时间的晚秋晨光图,渲染烘托出主人公久久伫立远望而始终不能见面的惆怅心情,而主人公这种心情随着晨光画面的重叠,显得越来越急切,越来越凄婉,使这首诗在艺术上达到了情景交融的境地。

合作探究

这首诗采用了重章叠句的手法,说说这样写的好处。

每章开头均以“蒹葭”“白露”起兴,渲染出一种萧索凄迷的氛围,为人物的活动提供了特定的场景,烘托了所思不见的怅惘心情。“白露为霜”“白露未晞”“白露未已”的变化构成一个相对完整的时空序列,暗示了时光的流逝和追求者的深情执着。重章叠句更显韵味悠长,强化了诗歌的抒情性和音乐美。从上游到下游,从此岸再到彼岸,地点的变化,写出了主人公不畏险阻地一再追寻、几度求索,也暗示了“伊人”的踪迹飘忽,难以寻觅。

合作探究

《蒹葭》一诗没有直接诉说主人公的思念之情,但其思念却绵远悠长;没有直接描写“伊人”,但其身影却无处不在。说说这首诗是怎样达到这种效果的。

《蒹葭》虽然没有直接描写“伊人”,但在叙述中始终让其处于若即若离的状态,让人觉得其身影无处不在。这首诗最有价值和意义、引起人们共鸣的东西,不是抒情主人公的追求和失落,而是他所创造的“在水一方”可望而不可即这一具有普遍意义的艺术意境。“在水一方”的结构是追寻者——河水——伊人。由于诗中的“伊人”没有具体所指,而河水的意义又在于阻隔,所以凡世间一切因受阻而难以达到的种种追求,都可以在这里发生共振和共鸣。

合作探究

《关雎》和《蒹葭》在内容、情感和表现形式上有什么异同?

相同点 不同点

《关雎》

《蒹葭》

①《关雎》和《蒹葭》都属于《诗经》中的“国风”,都是当时的民歌;

②都运用了“兴”的手法,借景抒情,托物寄意;

③都大量使用重章叠句的艺术形式,反复咏唱;

④在语言形式上大多四言一句,二二

拍,一般隔句用韵,但并不拘泥,而是富于变化;

⑤都使用了双声叠韵词,富于声韵美。

① 《关雎》是一首热情的恋歌,表现了对爱情和婚姻大胆执着的追求,感情坦率朴素、健康明朗、热烈浓郁;

② 《关雎》叙事线索明晰,画面形象可见。

① 《蒹葭》一诗则含蓄委婉地抒发了对“伊人”可望而不可即的无限情

意,全诗充满难言的惆怅和伤感。

② 《蒹葭》意境含蓄,场景朦胧,情感韵味更加浓郁。

合作探究

左右流之( )

古义:求取。

今义:(液体)流淌,流动。

寤寐思服( )

古义:思念。今义:衣服;衣裳。

蒹葭苍苍( )

古义:茂盛的样子。

今义:深绿色;苍茫。

古今异义

合作探究

左右流之

道阻且右

左右采之

蒹葭采采

方位词,与“左”相对。

动词,采摘。

形容词,茂盛鲜明的样子。

形容词,向右迂曲。

右

采

在河之洲

左右采之

助词,的。

代词,指荇菜。

之

合作探究

一词多义

琴瑟友之

琴瑟,名词用作动词,弹琴鼓瑟。

友,名词用作动词,对……表示亲近。

形容词的使动用法,使……快乐。

钟鼓乐之

词类活用

合作探究

《蒹葭》是一首情景相生的爱情诗,通过对实际情景的描写和对想象、幻想情景的描述,淋漓尽致地表达了主人公对恋人的不懈追求和强烈的思念之情。

概括主题

课堂小结

诗歌表现出的质朴、真挚的感情千百年来打动着人们的心,使人们在缠绵悱恻的诗句中憧憬着幸福美好的生活。

课堂小结

学后感悟

反复咏叹,感情凸显。

《蒹葭》三章采用章节复沓的形式,反复写“可见而不可求”的企慕深情,但在重章复沓中景物有变化,感情也有发展,这样就显得富于变化而无呆滞之弊。诗篇语言朴质,接近于当时的口语,但于朴质中又有醇味,这就使人深感其朴素之美。

写作特色

诗中实写小洲、河流等,而所谓“伊人”则是虚写。每章都是先写秋景,写心上人在路远难寻的地方,结尾却用“宛在”一转,似乎“她”就在面前,用想象描绘出了对恋人的强烈思念之情。

写作特色

虚实结合,想象丰富。

蒹

葭

反复咏叹

在水一方

道阻且长

在水之湄

道阻且跻

在水之涘

道阻且右

伊人难求

板书设计

1.下列画线词的解释有误的一项是( )

A.窈窕淑女(文静美好的样子) 左右芼之(挑选)

B.君子好逑(配偶) 寤寐求之(日日夜夜)

C.白露未晞(干) 在水之涘(水边)

D.蒹葭采采(采摘) 道阻且跻(高)

【解析】D项,“采采”意思是茂盛鲜明的样子;“跻”的意思是(路)高而陡。

D

课堂检测

2.下列“之”字用法不同于其他三项的是( )

A.寤寐求之 B.琴瑟友之

C.钟鼓乐之 D.在河之洲

D

【解析】A、B、C三项的“之”都是代词,代指“窈窕淑女”,D项的“之”是结构助词,“的”。

课堂检测

3.下面的诗句没有运用比兴手法的一项是( )

A.关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

B.参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

C.求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

D.蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。

【解析】A项是以环境描写起兴,引出本诗的主要对象;B项以先说采摘荇菜的行为,引出对窈窕淑女的追求;D项以早晨清冷的环境,引出本文的主要对象“伊人”。C项是直接对人物的心理、动作描写,没有运用比兴手法。

C

课堂检测

4.下面的说法有误的一项是( )

A.本课中的两首诗都是古代反映爱情的民歌。

B.“比兴”手法是《诗经》中诗歌常用的手法,《关雎》中就有大量的“比兴”。

C.《关雎》与《蒹葭》都运用了反复的修辞手法。

D.《关雎》的感情真挚热烈,《蒹葭》也表现了热烈奔放的情感。

【解析】《蒹葭》表现的是一种可望而不可即的心焦和失望的情感。

D

课堂检测

5.按要求填空。

(2022·山东泰安)参差荇菜,左右流之。窈窕淑女, 。

(2022·河北)“蒹葭苍苍, 。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之, 。”所写的是一些事物、一种情境,而所表现的却是一种情致。

寤寐求之

课堂检测

白露为霜

宛在水中央

1.在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。

——[唐]白居易《长恨歌》

2.山无棱,江水为竭;冬雷震震,夏雨雪;天地合,乃敢与君绝! ——汉乐府《上邪》

3.红豆生南国,春来发几枝。愿君多采撷,此物最相思。

——[唐]王维《相思》

4.去年今日此门中,人面桃花相映红。

——[唐]崔护《题都城南庄》

中国古代经典爱情诗句

拓展延伸

拓展探究

(中考真题)

阅读下面古诗,回答问题。

九日送别

【唐】王之涣

蓟庭萧瑟故人稀,何处登高且送归。

今日暂同芳菊酒,明朝应作断蓬飞。

注释:蓟(jì)庭,地名。

拓展阅读

拓展探究

1.请简要分析“今日暂同芳菊酒”中的“暂”字的妙处。

一个“暂”字,把作者和朋友分别的依依不舍,转念又觉即使悲切也无济于事,还不如今天忘却离别的忧伤,高高兴兴、开怀同饮菊花美酒这样复杂的情感活灵活现的展现出来了。

拓展探究

2.从全诗看,末句写“断蓬”有什么用意?

“断蓬”,就是飞蓬,时值深秋,蓬草枯黄断根,遇风飞旋。作者用“断蓬”暗喻:明日一别,就像那飞蓬一样,不知道何时才能够再见。表现出诗人对和朋友此时的相遇十分的珍惜,对即将的离别万分的悲伤。

课下作业

下面是对《关雎》第一章的一种翻译,你喜欢吗?为什么?另选一章,试着翻译成白话诗。

雎鸠鸟关关合唱,在河心小小洲上。

好姑娘苗苗条条,哥儿想和她成双。

(余冠英《诗经选译》)

一、《诗经》多采用重章叠句的形式,即上下句或上下章基本相同,只是有几个字不同,造成回环往复的表达效果。选择本课中的一首诗,做具体分析。

思考探究

《蒹葭》全诗重章叠句、一唱三叹的结构形式,增强了诗歌的节奏感、音乐感,形成一种回环往复的美,深化意境,渲染气氛,使主人公感情层层递进,不断深化。

“白露为霜”写霜花遍地,“白露未晞”写霜露未干, “白露未已”写太阳升起而露珠尚未完全消散。这既表示时间的推移,也表现出主人公焦急的心情。

“蒹葭苍苍(萋萋/采采)”写出芦苇的不同状态,含有凄清悲凉的意味。

“道阻且长(跻/右)”从道路的漫长、崎岖、曲折三个角度表现道路的艰难阻隔,表现主人公寻求意中人的艰难。

“宛在水中央(坻/沚)”写地点位置的变换,表示“伊人”的可望而不可即。

二、《诗经》经常使用比、兴手法。比,即比喻;兴,指先说别的事物,引出所吟咏的对象。诵读这两首诗,看看哪些诗句使用了比、兴手法,并举例分析。

《关雎》以河洲上关关鸣叫求偶的雎鸠为“比”的对象, “兴起”淑女是君子的好配偶。借助鸟的行为引出抒情主人公对淑女的殷切盼望,以此情感总览全诗。

第二章以水中左右飘摇荡动的荇菜为比,兴起君子欲求淑女动荡渴慕的心。

《蒹葭》一诗分为三部分,每一部分均以秋水岸边凄清的秋景起兴,“蒹葭苍苍,白露为霜”“蒹葭萋萋,白露未晞”“蒹葭采采,白露未已”,引出主人公对意中人的追求。

赋比兴是《诗经》的三种主要表现手法。

赋,即直陈其事,直接抒写。

比,为“比喻”之意。

兴,先言他物,以引出所歌咏的对象。

赋比兴手法

命题点

一、概念

二、赋比兴的作用

1.“赋”是最基本的表现手法。如“死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老”,即是直接表达自己的感情。

2.“比”也是最基本的表现手法之一。

3.“兴”则是《诗经》乃至中国诗歌中比较独特的手法。“兴”字的本义是“起”,因此又多称为“起兴”,对于诗歌中渲染气氛、创造意境起着重要的作用。

4.“比”和“兴”在诗歌创作中有时会兼用,共同创造诗歌的艺术形象。

1.作者运用了怎样的表现手法来表现某事物?

2.文中运用了比兴的表现手法,试分析它在表达上的作用。

3.选文多处运用了比兴手法,请找出一例,并简要分析。

三、考查形式

四、答题模式

本文采用了比兴手法,用……引出……,突出人物(事物)的……特点,表达了……的情感。

阅读《回延安》节选,回答下面问题。

二十里铺送过柳林铺迎,分别十年又回家中。

树梢树枝树根根,亲山亲水有亲人。

羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大。

东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书。

手把手儿教会了我,母亲打发我们过黄河。

革命的道路千万里,天南海北想着你……

这节诗采用的是________的形式,通过对____________的回忆,表达我对延安深厚的情谊。

真题演练

采用比兴手法,通过对延安母亲的回忆,表达“我”对延安深厚的情谊。

【参考答案】

三、《蒹葭》一诗没有直接诉说主人公的思念之情,但其思念却绵远悠长;没有直接描写“伊人”,但其身影却无处不在。说说这首诗是怎样达到这种效果的。

从“白露为霜”到“白露未晞”再到“白露未已”,明写时间的推移,暗写抒情主人公的深情执着、凝望追寻“伊人”的时间之长。

从“在水一方”到“在水之湄”再到“在水之涘”,从“宛在水中央”到“宛在水中坻”再到“宛在水中沚”,写地点的转换,象征着“伊人”踪迹的缥缈难寻。

从“道阻且长”到“道阻且跻”再到“道阻且右”,反复渲染追寻“伊人”过程的艰难,以凸现抒情主人公执着思念、锲而不舍的精神。也暗示了“伊人”的踪迹飘忽,难以寻觅。

诗歌没有直接描写“伊人”,但通过主人公不听追寻“伊人”的过程,间接反映出“伊人”的美丽动人。“伊人”虽然音容笑貌全无,但始终让其处于若即若离的状态,故让人觉得其身影无处不在。

四、《诗经》中的诗多是四字一句,两字一顿,各章还常常重复咏唱。朗读并背诵这两首诗,感受其节奏和韵律。

《诗经》以四言句式为主,两字一个音节,节奏以二二顿挫为主,全诗朗朗上口,韵律和谐悦耳。

如《关雎》首章,节奏如下:

“关关/雎鸠,在河/之洲。窈窕/淑女,君子/好逑。”这是全诗的序曲,要读得平静。

积累拓展

“鸠”“洲”“逑”为韵脚,要拖长读,显出音调的回环和谐之美。

又如《蒹葭》:首章“蒹葭/苍苍,白露/为霜。所谓/伊人,在水/一方。”语速稍慢,读出怅惘之情,“苍”“霜”“方”韵脚要读得饱满。

方法拓展

如何翻译古诗词

1.把古诗翻译成一般的现代汉语。

2.遵循古诗词翻译的“三美”原则。

意美:诗的意境美。

音美:诗歌的节奏、韵律美。

形美:诗歌的体裁、用词、句子结构、表现手法以及比喻手段等方面与原文一致。

3.注意:音、形、意“三美”不可兼得时,首先考虑保存原诗的意美,其次是音美、形美。

(中考真题)请用生动的语言描绘画线句的意境美。

真题演练

使至塞上

王维

单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。

这首诗的颈联“大漠孤烟直,长河落日圆”意境优美,请用生动的语言加以描绘。

苍凉雄浑的大漠之上,一缕孤零零的烽烟像根柱子,笔直地伸向天空。弯弯曲曲的黄河似一条金带,平躺在大漠远方。一轮浑圆的红日,正静静地悬挂在西边的地平线上。

【参考答案】

五、下面是对《关雎》第一章的一种翻译,你喜欢吗?为什么?另选一章,试着翻译成白话诗。

雎鸠鸟关关合唱,在河心小小洲上。

好姑娘苗苗条条,哥儿想和她成双。

(余冠英《诗经选译》)

喜欢,翻译后的小诗既照顾了原诗的诗意,又保持了诗歌形式韵律上的特点。

水荇菜长短不齐,采荇菜左右东西。

好姑娘苗苗条条,追求她直到梦里。

追求她成了空想,睁眼想闭眼也想。

夜长长相思不断,尽翻身直到天光。

长和短水边荇菜,采荇人左采右采。

好姑娘苗苗条条,弹琴瑟迎她过来。

水荇菜长长短短,采荇人左拣右拣。

好姑娘苗苗条条,娶她来钟鼓喧喧。

八年级语文下册

第一课时

第二课时

12 《诗经》二首

1.熟记“窈窕”“蒹葭”“跻”“寤寐”等字的字音;熟记“溯”“晞”等字的字形;积累常见的文言实词;识记有关《诗经》的文学常识。(重点)

2.学习两首诗赋、比、兴的艺术表现手法,体会它的表达效果。

(重点)

3.体会两首诗大量运用重章叠句的表现手法,体会诗歌的音韵美、意境美、含蓄美。(难点)

4.正确认识古代劳动人民对美好爱情的追求和向往。(素养)

第一课时

学习目标

《诗经》是我国最早的一部诗歌总集。本只称《诗》,儒家列为经典之一,故称《诗经》。收录了从西周到春秋时期的诗歌305篇,分为“风”“雅”“颂”三个部分。“风”又叫“国风”,是各地的民歌。计有“周南”“召南”等十五国风,共160篇,其中大部分为周代民歌,是《诗经》中的精华。“雅”是正统的宫廷乐歌,用于宴会的典礼,共105篇,又分为“大雅”“小雅”。“大雅”31篇,用于诸侯朝会;“小雅”74篇,用于贵宾宴享。“颂”是祭祀乐歌,用于宫廷宗庙祭祀,其中“周颂”31篇,“鲁颂”4篇,“商颂”5篇,现存共40篇。

知识备查

文学知识

本文选自《诗经注析》(中华书局1991年版)。《关雎》选自《诗经·周南》,《蒹葭》选自《诗经·秦风》。关于

《诗经》作品的来源,主要看法有二:一是当初周朝设有专门采集民间歌谣的官员,他们收集这些民歌以供朝廷考察民情风俗、检校政治得失之用,《风》多源于此;二是周朝有“献

诗”制度,《雅》诗多是公卿大夫献诗的汇集。总之,《诗

经》是由许多人经历许多年编纂而成代代流传下来的我国第一部诗歌总集。

知识备查

背景资料

雎鸠 窈窕 参差 荇菜 琴瑟 寤寐

芼 蒹葭 溯洄 萋萋 未晞 湄 跻

坻 涘 沚 辗转 好逑

读一读

预习检查

sì

sè

zhǐ

jiān jiā

xī

xìnɡ

qī

chí

jī

yǎo tiǎo

mào

sù huí

jū jiū

cēn cī

wù mèi

méi

zhǎn zhuǎn

hǎo qiú

关 雎

关关/雎鸠,在河/之洲。

窈窕/淑女,君子/好逑。

参差/荇菜,左右/流之。

窈窕/淑女,寤寐/求之。

求之/不得,寤寐/思服。

关 雎

悠哉/悠哉,辗转/反侧。

参差/荇菜,左右/采之。

窈窕/淑女,琴瑟/友之。

参差/荇菜,左右/芼之。

窈窕/淑女,钟鼓/乐之。

整体感知

有感情地朗读课文,注意节奏和停顿。

整体感知

关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

雎鸠鸟不停地鸣叫。关关,拟声词。雎鸠,一种水鸟,一般认为就是鱼鹰,传说它们雌雄形影不离。

水中的陆地。

文静美好的样子。

这里指女子对男子的尊称。

善良美好的女子。

好的配偶。逑,配偶。

【译文】雎鸠鸟不停地鸣叫,停在那河中小岛上。文静美好的姑娘,是男子的好配偶。

雎鸠在传说中是一种情意十分专一的水鸟,其一或死,另一就忧思不食,憔悴而死。

整体感知

参差荇菜,左右流之。

窈窕淑女,寤寐求之。

长短不齐。

一种可食的水草。

求取。

这里指日日夜夜。寤,醒时。寐,睡时。

【译文】水中长短不齐的荇菜,在船的左右捞取。文静美好的姑娘啊,日日夜夜想追求她。

思念。服,思念。

忧思的样子。

形容心中有事,躺在床上翻来覆去地不能入睡。

整体感知

求之不得,寤寐思服。

悠哉悠哉,辗转反侧。

【译文】追求没能如心愿,日日夜夜在心头挂牵。思念之情绵绵不尽,翻来覆去难以入眠。

整体感知

参差荇菜,左右采之。

窈窕淑女,琴瑟友之。

弹琴鼓瑟对她表示亲近。

【译文】(水中)长短不齐的荇菜,在船的左右采摘它。文静美好的姑娘,(我)弹琴鼓瑟对她表示亲近。

参差荇菜,左右芼之。

窈窕淑女,钟鼓乐之。

挑选。

敲钟击鼓使她快乐。

【译文】(水中)长短不齐的荇菜,在船的左右来挑选它。文静美好的姑娘,(我)敲钟击鼓使她快乐。

全诗共三个小节,每小节讲的内容是什么?贯穿全诗的线索是什么?

第一节(前四句)爱慕,描写小伙子见到一位漂亮的姑娘,从而引起的爱慕的感情和求婚的愿望。

第二节(中间八句)思念,描写小伙子求婚,苦于无法,求之不得,因而朝思暮想,寝食不安的苦恋情形。

第三节(最后八句)愿望,描写小伙子梦想成婚时的欢乐场景。

线索:

“君子”的情感变化

精读细研

《关雎》从“关关雎鸠,在河之洲”写起,是运用了

“比兴”的手法。“关关雎鸠,在河之洲”描绘了一幅美好的画面:成双成对的雎鸠鸟在沙洲上嬉闹戏逐,发出悦耳的和鸣。这本是诗人眼前之景,但水鸟和鸣也可用来比喻男女间和谐恩爱,和下文“窈窕淑女,君子好逑”意义上有关

联,这使得诗人的情感与自然景物相契相合,浑然一体,达到了情景交融的艺术境界。

《关雎》写一个男子对女子的思念之情,是一首爱情诗,为什么开头要从“关关雎鸠,在河之洲”写起?

合作探究

为什么要写采摘荇菜的情景?

参差荇菜,左右流之。

参差荇菜,左右采之。

参差荇菜,左右芼之。

以眼前景物起兴,以时而向左,时而向右采摘荇菜的动作,借此来隐喻君子对淑女锲而不舍的追求。

合作探究

男子的痴情是如何体现出来的?

悠哉悠哉,辗转反侧。

“悠哉悠哉”是心理描写,表现了主人公对女子的思念之情绵绵不尽。

“辗转反侧”是动作描写,写出了男子内心的不平静。这句形象地表现了主人公对意中人深深的思念之情。

合作探究

《关雎》这首诗的各章,不仅句数相等,而且语言几乎完全相同,中间只变动几个字,甚至只变动一两个字,这就叫重章叠句。运用这种方式表达情感,有什么作用?

重章叠句形式的运用,对深化意境,渲染气氛,强化感情,突出主题都起到了很重要的作用。同时,它还有效地增强了诗歌的节奏感、音乐感,形成了一种回环往复的美,带给人一种委婉而深长的韵味。

合作探究

《关雎》写的是一个男子对爱慕的女子的思念、追求的过程,写求之不得的焦虑和幻想求而得之的喜悦,反映了古代劳动人民对美好爱情的向往和执着的追求。

概括主题

课堂小结

雎鸠和鸣,荇菜参差,芦苇飘荡,水波浩渺。诗人徘徊在河畔,思念着心上人。让我们在反复吟诵中体会这画面的美、意境的美吧!

学后感悟

课堂小结

运用双声叠韵词。

运用双声叠韵词,可以增强诗歌音调的和谐美和描写人物的生动性。如“窈窕”,是叠本韵;“参差”,是双声;“辗转”,既是双声,又是叠韵。用各类词语修饰动作,如“辗转反侧”;模拟形象,如“窈窕淑女”;描写景物,如“参差荇菜”。这些词语的运用无不活泼逼真、声情并茂。

写作特色

运用比兴手法。

起兴,作为《诗经》中经常使用的一种表现手法,就是触景生情,因事寄兴。如这首诗写雎鸠鸟鸣叫,即象征男女间和谐恩爱。

采用入韵、换韵的方式。

采取偶句入韵的方式,而且全篇三次换韵。这种在用韵方面的参差变化,极大地增强了诗歌的节奏感和音乐美。

写作特色

关雎

表白爱情愿望

寤寐思念之苦

幻想愿望实现

追求爱情

窈窕淑女

君子好逑

寤寐思服

辗转反侧

琴瑟友之

钟鼓乐之

联想到爱情(起兴)

苦闷与焦灼(实写)

和谐与欢乐(虚写)

板书设计

第二课时

蒹 葭

整体感知

蒹葭/苍苍,白露/为霜。

所谓/伊人,在水/一方。

溯洄/从之,道阻/且长。

溯游/从之,宛在/水中央。

蒹葭/萋萋,白露/未晞。

所谓/伊人,在水/之湄。

蒹 葭

溯洄/从之,道阻/且跻。

溯游/从之,宛在/水中坻。

蒹葭/采采,白露/未已。

所谓/伊人,在水/之涘。

溯洄/从之,道阻/且右。

溯游/从之,宛在/水中沚。

有感情地朗读课文,注意节奏和停顿。

整体感知

蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。 溯游从之,宛在水中央。

芦苇。

茂盛的样子。

那人,指所爱的人。

在水的另一边,指对岸。

溯洄,逆流而上。洄,逆流。从,跟随、追寻。之,代“伊人”。

艰险。

顺流而下。

仿佛,好像。

【译文】河畔芦苇长得十分茂盛,深秋的白露凝结成霜。我那日思夜想的人,就在对岸。逆流而上去追寻她,道路险阻而又漫长。顺流而下去追寻她,(她)仿佛就在水的中央。

整体感知

蒹葭萋萋,白露未晞。所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。溯游从之,宛在水中坻。

茂盛的样子。

干。

岸边,水与草相接的地方。

路又险又高。阻,险。跻,(路)高而陡。

水中的高地。

【译文】河畔芦苇一片茂盛,清晨露水尚未干。我那魂牵梦绕的人,就站在河的岸边。逆流而上去追寻她,道路坎坷又高险。顺流而下寻觅她,(她)仿佛就在水中的高地上。

整体感知

蒹葭采采,白露未已。所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。 溯游从之,宛在水中沚。

茂盛鲜明的样子。

没有完,这里指还没有干。

水边。

向右迂曲。

水中的小块陆地。

【译文】河畔芦苇长得非常繁茂,清晨的白露还没有干。我所怀念的心上人,就站在水边。逆流而上去追寻她,道路险阻又迂回难走。顺流而下去追寻她,(她)仿佛就站在水中的陆地上。

诗歌描绘了一幅怎样的画面?

“蒹葭苍苍,白露为霜”

“蒹葭萋萋,白露未晞”

“蒹葭采采,白露未已”

描绘了一幅秋苇苍苍、白露茫茫、寒霜浓重的清凉景

色,造成了一种渺远迷茫的意境。渲染了气氛,烘托了人物忧郁感伤的情怀。

精读细研

诗歌中哪些诗句表现了主人公渴慕伊人,历经艰险,执着追求,然而却求而不得的苦闷感伤情怀?

道阻且长

道阻且跻

道阻且右

宛在水中沚

宛在水中坻

宛在水中央

这些诗句都表现了主人公渴慕伊人,历经艰险,执着追求,然而却求而不得的苦闷感伤情怀。

精读细研

这首诗的感情基调是怎样的?

这首诗的感情基调渺远迷茫,忧郁缠绵,怅惘感

伤。主人公渴慕倾心于伊人,执着地追求,不怕道路的艰险,然而伊人却宛在水中央,如镜中花,水中月,可望而不可即,求而不得,他感到苦闷、感伤、忧郁。

精读细研

首章

次章 末章 《蒹葭》中的景物描写起到了什么作用?

诗开篇便向读者展示了一个凄清的画面:一个晚秋的早晨,天色朦胧,笼罩在晨雾中的是一望无际的沾带露珠的芦苇。一条河流,蜿蜒而去。望远处,是一块小小的沙洲。这是一幅萧瑟的晚秋晨光图,烘托出主人公凄恻的情感。

白露为霜

露凝为霜,是拂晓时

白露未晞

太阳露面,天已大亮

白露未已

阳光照射,露水快干

三幅不同时间的晚秋晨光图,渲染烘托出主人公久久伫立远望而始终不能见面的惆怅心情,而主人公这种心情随着晨光画面的重叠,显得越来越急切,越来越凄婉,使这首诗在艺术上达到了情景交融的境地。

合作探究

这首诗采用了重章叠句的手法,说说这样写的好处。

每章开头均以“蒹葭”“白露”起兴,渲染出一种萧索凄迷的氛围,为人物的活动提供了特定的场景,烘托了所思不见的怅惘心情。“白露为霜”“白露未晞”“白露未已”的变化构成一个相对完整的时空序列,暗示了时光的流逝和追求者的深情执着。重章叠句更显韵味悠长,强化了诗歌的抒情性和音乐美。从上游到下游,从此岸再到彼岸,地点的变化,写出了主人公不畏险阻地一再追寻、几度求索,也暗示了“伊人”的踪迹飘忽,难以寻觅。

合作探究

《蒹葭》一诗没有直接诉说主人公的思念之情,但其思念却绵远悠长;没有直接描写“伊人”,但其身影却无处不在。说说这首诗是怎样达到这种效果的。

《蒹葭》虽然没有直接描写“伊人”,但在叙述中始终让其处于若即若离的状态,让人觉得其身影无处不在。这首诗最有价值和意义、引起人们共鸣的东西,不是抒情主人公的追求和失落,而是他所创造的“在水一方”可望而不可即这一具有普遍意义的艺术意境。“在水一方”的结构是追寻者——河水——伊人。由于诗中的“伊人”没有具体所指,而河水的意义又在于阻隔,所以凡世间一切因受阻而难以达到的种种追求,都可以在这里发生共振和共鸣。

合作探究

《关雎》和《蒹葭》在内容、情感和表现形式上有什么异同?

相同点 不同点

《关雎》

《蒹葭》

①《关雎》和《蒹葭》都属于《诗经》中的“国风”,都是当时的民歌;

②都运用了“兴”的手法,借景抒情,托物寄意;

③都大量使用重章叠句的艺术形式,反复咏唱;

④在语言形式上大多四言一句,二二

拍,一般隔句用韵,但并不拘泥,而是富于变化;

⑤都使用了双声叠韵词,富于声韵美。

① 《关雎》是一首热情的恋歌,表现了对爱情和婚姻大胆执着的追求,感情坦率朴素、健康明朗、热烈浓郁;

② 《关雎》叙事线索明晰,画面形象可见。

① 《蒹葭》一诗则含蓄委婉地抒发了对“伊人”可望而不可即的无限情

意,全诗充满难言的惆怅和伤感。

② 《蒹葭》意境含蓄,场景朦胧,情感韵味更加浓郁。

合作探究

左右流之( )

古义:求取。

今义:(液体)流淌,流动。

寤寐思服( )

古义:思念。今义:衣服;衣裳。

蒹葭苍苍( )

古义:茂盛的样子。

今义:深绿色;苍茫。

古今异义

合作探究

左右流之

道阻且右

左右采之

蒹葭采采

方位词,与“左”相对。

动词,采摘。

形容词,茂盛鲜明的样子。

形容词,向右迂曲。

右

采

在河之洲

左右采之

助词,的。

代词,指荇菜。

之

合作探究

一词多义

琴瑟友之

琴瑟,名词用作动词,弹琴鼓瑟。

友,名词用作动词,对……表示亲近。

形容词的使动用法,使……快乐。

钟鼓乐之

词类活用

合作探究

《蒹葭》是一首情景相生的爱情诗,通过对实际情景的描写和对想象、幻想情景的描述,淋漓尽致地表达了主人公对恋人的不懈追求和强烈的思念之情。

概括主题

课堂小结

诗歌表现出的质朴、真挚的感情千百年来打动着人们的心,使人们在缠绵悱恻的诗句中憧憬着幸福美好的生活。

课堂小结

学后感悟

反复咏叹,感情凸显。

《蒹葭》三章采用章节复沓的形式,反复写“可见而不可求”的企慕深情,但在重章复沓中景物有变化,感情也有发展,这样就显得富于变化而无呆滞之弊。诗篇语言朴质,接近于当时的口语,但于朴质中又有醇味,这就使人深感其朴素之美。

写作特色

诗中实写小洲、河流等,而所谓“伊人”则是虚写。每章都是先写秋景,写心上人在路远难寻的地方,结尾却用“宛在”一转,似乎“她”就在面前,用想象描绘出了对恋人的强烈思念之情。

写作特色

虚实结合,想象丰富。

蒹

葭

反复咏叹

在水一方

道阻且长

在水之湄

道阻且跻

在水之涘

道阻且右

伊人难求

板书设计

1.下列画线词的解释有误的一项是( )

A.窈窕淑女(文静美好的样子) 左右芼之(挑选)

B.君子好逑(配偶) 寤寐求之(日日夜夜)

C.白露未晞(干) 在水之涘(水边)

D.蒹葭采采(采摘) 道阻且跻(高)

【解析】D项,“采采”意思是茂盛鲜明的样子;“跻”的意思是(路)高而陡。

D

课堂检测

2.下列“之”字用法不同于其他三项的是( )

A.寤寐求之 B.琴瑟友之

C.钟鼓乐之 D.在河之洲

D

【解析】A、B、C三项的“之”都是代词,代指“窈窕淑女”,D项的“之”是结构助词,“的”。

课堂检测

3.下面的诗句没有运用比兴手法的一项是( )

A.关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

B.参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

C.求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

D.蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。

【解析】A项是以环境描写起兴,引出本诗的主要对象;B项以先说采摘荇菜的行为,引出对窈窕淑女的追求;D项以早晨清冷的环境,引出本文的主要对象“伊人”。C项是直接对人物的心理、动作描写,没有运用比兴手法。

C

课堂检测

4.下面的说法有误的一项是( )

A.本课中的两首诗都是古代反映爱情的民歌。

B.“比兴”手法是《诗经》中诗歌常用的手法,《关雎》中就有大量的“比兴”。

C.《关雎》与《蒹葭》都运用了反复的修辞手法。

D.《关雎》的感情真挚热烈,《蒹葭》也表现了热烈奔放的情感。

【解析】《蒹葭》表现的是一种可望而不可即的心焦和失望的情感。

D

课堂检测

5.按要求填空。

(2022·山东泰安)参差荇菜,左右流之。窈窕淑女, 。

(2022·河北)“蒹葭苍苍, 。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之, 。”所写的是一些事物、一种情境,而所表现的却是一种情致。

寤寐求之

课堂检测

白露为霜

宛在水中央

1.在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。

——[唐]白居易《长恨歌》

2.山无棱,江水为竭;冬雷震震,夏雨雪;天地合,乃敢与君绝! ——汉乐府《上邪》

3.红豆生南国,春来发几枝。愿君多采撷,此物最相思。

——[唐]王维《相思》

4.去年今日此门中,人面桃花相映红。

——[唐]崔护《题都城南庄》

中国古代经典爱情诗句

拓展延伸

拓展探究

(中考真题)

阅读下面古诗,回答问题。

九日送别

【唐】王之涣

蓟庭萧瑟故人稀,何处登高且送归。

今日暂同芳菊酒,明朝应作断蓬飞。

注释:蓟(jì)庭,地名。

拓展阅读

拓展探究

1.请简要分析“今日暂同芳菊酒”中的“暂”字的妙处。

一个“暂”字,把作者和朋友分别的依依不舍,转念又觉即使悲切也无济于事,还不如今天忘却离别的忧伤,高高兴兴、开怀同饮菊花美酒这样复杂的情感活灵活现的展现出来了。

拓展探究

2.从全诗看,末句写“断蓬”有什么用意?

“断蓬”,就是飞蓬,时值深秋,蓬草枯黄断根,遇风飞旋。作者用“断蓬”暗喻:明日一别,就像那飞蓬一样,不知道何时才能够再见。表现出诗人对和朋友此时的相遇十分的珍惜,对即将的离别万分的悲伤。

课下作业

下面是对《关雎》第一章的一种翻译,你喜欢吗?为什么?另选一章,试着翻译成白话诗。

雎鸠鸟关关合唱,在河心小小洲上。

好姑娘苗苗条条,哥儿想和她成双。

(余冠英《诗经选译》)

一、《诗经》多采用重章叠句的形式,即上下句或上下章基本相同,只是有几个字不同,造成回环往复的表达效果。选择本课中的一首诗,做具体分析。

思考探究

《蒹葭》全诗重章叠句、一唱三叹的结构形式,增强了诗歌的节奏感、音乐感,形成一种回环往复的美,深化意境,渲染气氛,使主人公感情层层递进,不断深化。

“白露为霜”写霜花遍地,“白露未晞”写霜露未干, “白露未已”写太阳升起而露珠尚未完全消散。这既表示时间的推移,也表现出主人公焦急的心情。

“蒹葭苍苍(萋萋/采采)”写出芦苇的不同状态,含有凄清悲凉的意味。

“道阻且长(跻/右)”从道路的漫长、崎岖、曲折三个角度表现道路的艰难阻隔,表现主人公寻求意中人的艰难。

“宛在水中央(坻/沚)”写地点位置的变换,表示“伊人”的可望而不可即。

二、《诗经》经常使用比、兴手法。比,即比喻;兴,指先说别的事物,引出所吟咏的对象。诵读这两首诗,看看哪些诗句使用了比、兴手法,并举例分析。

《关雎》以河洲上关关鸣叫求偶的雎鸠为“比”的对象, “兴起”淑女是君子的好配偶。借助鸟的行为引出抒情主人公对淑女的殷切盼望,以此情感总览全诗。

第二章以水中左右飘摇荡动的荇菜为比,兴起君子欲求淑女动荡渴慕的心。

《蒹葭》一诗分为三部分,每一部分均以秋水岸边凄清的秋景起兴,“蒹葭苍苍,白露为霜”“蒹葭萋萋,白露未晞”“蒹葭采采,白露未已”,引出主人公对意中人的追求。

赋比兴是《诗经》的三种主要表现手法。

赋,即直陈其事,直接抒写。

比,为“比喻”之意。

兴,先言他物,以引出所歌咏的对象。

赋比兴手法

命题点

一、概念

二、赋比兴的作用

1.“赋”是最基本的表现手法。如“死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老”,即是直接表达自己的感情。

2.“比”也是最基本的表现手法之一。

3.“兴”则是《诗经》乃至中国诗歌中比较独特的手法。“兴”字的本义是“起”,因此又多称为“起兴”,对于诗歌中渲染气氛、创造意境起着重要的作用。

4.“比”和“兴”在诗歌创作中有时会兼用,共同创造诗歌的艺术形象。

1.作者运用了怎样的表现手法来表现某事物?

2.文中运用了比兴的表现手法,试分析它在表达上的作用。

3.选文多处运用了比兴手法,请找出一例,并简要分析。

三、考查形式

四、答题模式

本文采用了比兴手法,用……引出……,突出人物(事物)的……特点,表达了……的情感。

阅读《回延安》节选,回答下面问题。

二十里铺送过柳林铺迎,分别十年又回家中。

树梢树枝树根根,亲山亲水有亲人。

羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大。

东山的糜子西山的谷,肩膀上的红旗手中的书。

手把手儿教会了我,母亲打发我们过黄河。

革命的道路千万里,天南海北想着你……

这节诗采用的是________的形式,通过对____________的回忆,表达我对延安深厚的情谊。

真题演练

采用比兴手法,通过对延安母亲的回忆,表达“我”对延安深厚的情谊。

【参考答案】

三、《蒹葭》一诗没有直接诉说主人公的思念之情,但其思念却绵远悠长;没有直接描写“伊人”,但其身影却无处不在。说说这首诗是怎样达到这种效果的。

从“白露为霜”到“白露未晞”再到“白露未已”,明写时间的推移,暗写抒情主人公的深情执着、凝望追寻“伊人”的时间之长。

从“在水一方”到“在水之湄”再到“在水之涘”,从“宛在水中央”到“宛在水中坻”再到“宛在水中沚”,写地点的转换,象征着“伊人”踪迹的缥缈难寻。

从“道阻且长”到“道阻且跻”再到“道阻且右”,反复渲染追寻“伊人”过程的艰难,以凸现抒情主人公执着思念、锲而不舍的精神。也暗示了“伊人”的踪迹飘忽,难以寻觅。

诗歌没有直接描写“伊人”,但通过主人公不听追寻“伊人”的过程,间接反映出“伊人”的美丽动人。“伊人”虽然音容笑貌全无,但始终让其处于若即若离的状态,故让人觉得其身影无处不在。

四、《诗经》中的诗多是四字一句,两字一顿,各章还常常重复咏唱。朗读并背诵这两首诗,感受其节奏和韵律。

《诗经》以四言句式为主,两字一个音节,节奏以二二顿挫为主,全诗朗朗上口,韵律和谐悦耳。

如《关雎》首章,节奏如下:

“关关/雎鸠,在河/之洲。窈窕/淑女,君子/好逑。”这是全诗的序曲,要读得平静。

积累拓展

“鸠”“洲”“逑”为韵脚,要拖长读,显出音调的回环和谐之美。

又如《蒹葭》:首章“蒹葭/苍苍,白露/为霜。所谓/伊人,在水/一方。”语速稍慢,读出怅惘之情,“苍”“霜”“方”韵脚要读得饱满。

方法拓展

如何翻译古诗词

1.把古诗翻译成一般的现代汉语。

2.遵循古诗词翻译的“三美”原则。

意美:诗的意境美。

音美:诗歌的节奏、韵律美。

形美:诗歌的体裁、用词、句子结构、表现手法以及比喻手段等方面与原文一致。

3.注意:音、形、意“三美”不可兼得时,首先考虑保存原诗的意美,其次是音美、形美。

(中考真题)请用生动的语言描绘画线句的意境美。

真题演练

使至塞上

王维

单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。

这首诗的颈联“大漠孤烟直,长河落日圆”意境优美,请用生动的语言加以描绘。

苍凉雄浑的大漠之上,一缕孤零零的烽烟像根柱子,笔直地伸向天空。弯弯曲曲的黄河似一条金带,平躺在大漠远方。一轮浑圆的红日,正静静地悬挂在西边的地平线上。

【参考答案】

五、下面是对《关雎》第一章的一种翻译,你喜欢吗?为什么?另选一章,试着翻译成白话诗。

雎鸠鸟关关合唱,在河心小小洲上。

好姑娘苗苗条条,哥儿想和她成双。

(余冠英《诗经选译》)

喜欢,翻译后的小诗既照顾了原诗的诗意,又保持了诗歌形式韵律上的特点。

水荇菜长短不齐,采荇菜左右东西。

好姑娘苗苗条条,追求她直到梦里。

追求她成了空想,睁眼想闭眼也想。

夜长长相思不断,尽翻身直到天光。

长和短水边荇菜,采荇人左采右采。

好姑娘苗苗条条,弹琴瑟迎她过来。

水荇菜长长短短,采荇人左拣右拣。

好姑娘苗苗条条,娶她来钟鼓喧喧。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读