【名师原创】2013-2014学年高一历史必修二 导学设计(图文探究+状元微博+命题揭秘+史政链接):第21课 二战后苏联的经济改革

文档属性

| 名称 | 【名师原创】2013-2014学年高一历史必修二 导学设计(图文探究+状元微博+命题揭秘+史政链接):第21课 二战后苏联的经济改革 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 93.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-03-26 11:49:09 | ||

图片预览

文档简介

第21课 二战后苏联的经济改革

课前认知必备

目标导航1.赫鲁晓夫改革的背景、内容和评价。(重点)2.勃列日涅夫改革的内容及评价。(重点)3.戈尔巴乔夫改革的内容和失败原因。(重点)4.苏联经济体制改革的规律和认识。(重点) 要点导读

教材创新研读

教材要点详解

知识点1 赫鲁晓夫改革

1.背景:

(1)二战结束后,斯大林模式的弊端日益显露。特别是农业集体化的消极影响越来越明显。

(2)1953年,斯大林逝世,赫鲁晓夫上台。

2.内容:

(1)重点在农业方面,实行收购制,提高收购价格,增加农民收入。鼓励农民和农场职工发展家庭副业,扩大集体农庄和国营农场的自主权。提倡种植玉米。

(2)工业上:废弃部门管理体制;给企业部分权利;承认企业和个人的物质利益。

3.影响:一定程度上冲击了斯大林模式,但对其弊端缺乏科学认识,无法从根本上突破这一模式。

议一议 赫鲁晓夫改革失败的原因

提示:(1)理论上没有打破社会主义传统观念的束缚,对于苏联所处的社会主义阶段缺乏科学的认识,未能从根本上破除斯大林模式的弊端。(2)赫鲁晓夫本人喜欢浮夸冒进,缺乏深思熟虑,在改革开始后没有相应的配套措施跟进,最终导致改革失败。

【领悟整合】

知识点2 勃列日涅夫改革

1.背景:1964年10月,赫鲁晓夫黯然下台。勃列日涅夫上台后,对赫鲁晓夫的政策做了一些调整。

2.内容:

(1)重点是工业:注重发展重工业,尤其是与军事有关的工业部门。

(2)恢复部门管理体制,加强对经济的集中领导。

(3)扩大国营企业的经营自主权,运用经济手段,刺激企业改进经营管理。

3.影响:

(1)大大增强了苏联的军事力量,达到了与美国相匹敌的水平。

(2)军备竞赛又导致经济负担不断增长。1975年以后,苏联的经济发展进入停滞时期。

议一议 勃列日涅夫改革失败的原因

(1)改革仍没有突破原有经济体制的框架。

(2)勃列日涅夫本人专断、保守,不利于改革。

(3)苏联与美国军备竞赛消耗了大量人力、物力、财力资源,影响了其经济发展。

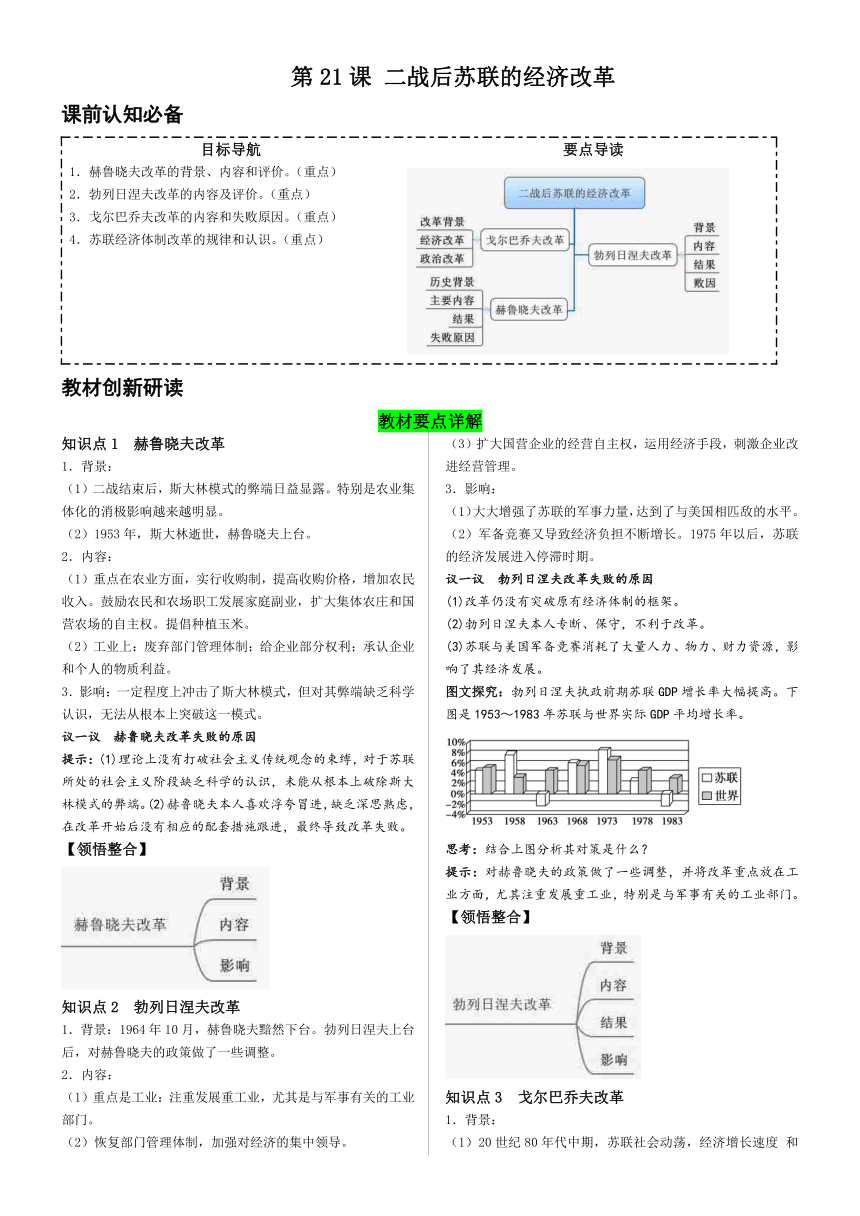

图文探究:勃列日涅夫执政前期苏联GDP增长率大幅提高。下图是1953~1983年苏联与世界实际GDP平均增长率。

思考:结合上图分析其对策是什么?

提示:对赫鲁晓夫的政策做了一些调整,并将改革重点放在工业方面,尤其注重发展重工业,特别是与军事有关的工业部门。

【领悟整合】

知识点3 戈尔巴乔夫改革

1.背景:

(1)20世纪80年代中期,苏联社会动荡,经济增长速度 和人民生活水平逐步下降。

(2)1985年,戈尔巴乔夫执政。

2.内容:

(1)用经济管理方法代替原来的行政命令,承认了市场 对经济的调节作用。(2)政府减少指令性计划指标,代之以指导性计划指标。(3)调整所有制结构。(4)实行租赁制或承包制。

3.存在的问题

(1)这些经济改革措施,缺少宏观决策和相应的配套措施。

(2)继续优先发展重工业,致使苏联经济不断滑坡,人民生活水平继续下降。

4.结果

经济改革没有迅速取得预期成果,后把改革的重点转向政治领域,最终导致苏联解体。

5.失败的原因:

(1)改革缺少宏观决策和相应的配套措施。(2)改革仍优先发展重工业,致使经济不断滑坡,人民生活水平继续下降。(3)把改革的重点转向了政治领域,最终导致国内局势的失控和苏联解体。

图文探究:观察右图。

思考:依据图片分析前苏联杂志主编讽刺戈尔巴乔夫的原因有哪些?

提示:戈尔巴乔夫在经济改革上没有取得预期效果;在政治改革上,以“人道的、民主的社会主义”取代科学社会主义,使改革走进误区;苏共放弃党的领导地位,实行多党制。

【领悟整合】

知识深化应用

1.赫鲁晓夫与勃列日涅夫的改革

时期项目 赫鲁晓夫时期 勃列日涅夫时期

背景 高度集中的政治经济体制弊端成为社会发展的障碍

斯大林逝世后,人心思变,革故鼎新、涤除时弊的要求蔚成潮流 赫鲁晓夫改革的失败,给苏联造成混乱局面

重点 农业方面 重工业方面

结果 对发展农业生产产生了一定成效,但并未从根本上改变农业落后的状况,给苏联造成混乱局面 经济增长较快,政治局势稳定,人民生活水平逐步提高,军事和综合国力增长;改革后期,经济增长率下降,国家陷入困境

失败原因 ①旧体制根深蒂固②缺乏正确的指导思想和实事求是的精神③主观主义、急躁冒进 ①个人专断,政治生活僵化②计划经济体制活力衰退③对外扩张使国家陷入困境

示例2 赫鲁晓夫、勃列日涅夫两人执政期间都实施了一系列的经济改革,他们的改革对苏联的共同作用不包括( )

A.都在一段时间内收到了一定成效

B.开辟了新型工业化模式

C.都没有解决苏联经济发展的根本问题

D.改革最终都以失败而告终

解析:赫鲁晓夫、勃列日涅夫改革没有从根本上破除斯大林体制,改革结果最终失败,故开辟了新型工业化模式的说法是错误的。

答案:B

2.认识当代社会主义的曲折发展

(1)从人类历史发展来看,社会主义还处在初级阶段,社会主义理论和实践均不成熟。

(2)原有的社会主义国家大都是在商品经济不发达、生产力水平不高的情况下走上社会主义道路的,经济现代化、政治民主化基础薄弱。

(3)社会主义是由资本主义向共产主义过渡的社会,社会主义革命成果的巩固比任何革命都难,需要一个长期过程。

(4)资本主义势力从敌视、遏制到颠覆,使社会主义发展面临重重困难。

(5)社会主义国家的实践证明,社会主义需要不断改革,逐步完善,社会主义革命和建设应适合本国国情,走独立发展的道路,不应拘泥于苏联模式。

(6)东欧剧变、苏联解体,是苏联模式受挫,并不是整个社会主义的失败。

(7)中国在探索社会主义道路的实践中取得的巨大成就和从国际上社会主义国家的挫折中吸取了教训,表明社会主义正向着更健康的方向发展。

示例2 戈尔巴乔夫改革对苏联的命运影响很大,其结果说明( )

①这是由于苏联经济政治体制的弊端而产生的必然结果 ②个人能力决定了历史发展的走向 ③执政者的政策调整往往对国家的命运和前途有着重要影响 ④社会主义制度下各种体制都必须讲究稳定,不能更改

A.①③④ B.②③

C.①③ D.①②④

解析:个人的能力只能加速或延缓历史发展进程,但不能决定历史进程,故②错;社会主义制度也是在改革中发展完善的,故④错。

答案:C

典例分类剖析

类型一 赫鲁晓夫改革

命题揭秘:命题揭秘:从内容看,主要考查赫鲁晓夫改革的背景、内容、结果及败因等;从题型看主要以选择题为主;从能力层次看,主要考查描述和阐释事物的能力;从考查方式看,主要以新材料为主。

典例1 苏联领导人赫鲁晓夫曾说:“我当过工人,那时候没有社会主义,可有土豆;如今社会主义建成了,土豆却没了。”为解决“土豆没了”的问题,他采取的举措有( )

①实行余粮收集制 ②大规模开垦荒地和种植玉米③提高农副产品的收购价格 ④推行“加速发展战略”

A.①② B.②③

C.③④ D.②④

解析:余粮收集制是列宁实行的,推行“加速发展战略”是戈尔巴乔夫实行的。答案选B。

答案:B

变式训练

1.有人评价赫鲁晓夫“是徘徊在新旧时代十字路口的一名代表人物,它一只脚跨进了新时代,而另一只脚又由于历史的原因,仍然深陷在旧时代的泥淖之中而不能自拔。”这里“跨进了新时代”的主要含义是( )

A.改变了农业水平落后的局面

B.改革在理论上取得了重大突破

C.促进了苏联重工业的发展

D.冲击了“斯大林模式”

解析:赫鲁晓夫“跨进新时代”是指他领导下的苏联改革对“斯大林模式”的冲击。

答案:D

类型二 勃列日涅夫改革

命题揭秘:命题揭秘:从内容看,主要考查勃列日涅夫改革的背景、内容、结果及败因等;从题型看主要以选择题为主;从能力层次看,主要考查描述和阐释事物的能力;从考查方式看,主要以新材料为主。

典例2 (2011·全国文综大纲卷·22) 1964年到1982年期间,苏联“完善社会主义”的提法逐渐取代了“改革”的提法,随之出现的是( )

A.社会经济发展丧失活力

B.破坏法制现象得到纠正

C.社会主义自治制度确立

D.放松对东欧国家的控制

解析:根据所学,1964年到1982年正是勃列日涅夫执政时期,勃列日涅夫上台后着手进行改革,但改革只是对原有经济体制的某种修补,没有实质性的突破。他把经济改革的重点放在工业方面,取得了一定的成效,执政期间,苏联的军备力量大为增长,一跃而成为与美国匹敌的超级大国,人民生活也有所改善。但也出现政治生活僵化,中央集权的计划经济体制活力衰退,社会矛盾丛生等情况,使国家陷入困境。联系本题,符合题意的应是A项,使“社会经济发展丧失活力”,其他各项与所学不符。

答案:A

变式训练

2.勃列日涅夫统治下的号称“世界最发达的社会主义国家”的苏联,如一个病入膏肓的老人浑身浮肿、跌跌撞撞、步履蹒跚地跨进了80年代。对此理解正确的是:( )

①没有突破旧的经济体制②注意运用价值规律,扩大了企业自主权 ③取得了一定的效果 ④不可能根除积存的弊病,最终归于失败

A.①②③④ D.①②④ C.②③④ D.①②③

解析:结合勃列日涅夫改革的内容和结果,不难做出选择。

答案:A

类型三 戈尔巴乔夫改革

命题揭秘:命题揭秘:从内容看,主要考查戈尔巴乔夫改革的背景、内容及启示等;从题型看主要以选择题为主;从能力层次看,主要考查描述和阐释事物的能力;从考查方式看,主要以新材料为主。

典例3 (2010·福建文综·23)《华盛顿邮报》在某一时期陆续报道了几篇新闻评论,其标题分别是:“莫斯科:是巨大的机会吗?”、“西方的援助应当使苏联实行改造而非改革 ”、“大学对俄国如何走向资本主义观点不一”。由此判断,该时期是( )

A.赫鲁晓夫执政时期 B.勃列日涅夫执政时期

C.戈尔巴乔夫执政时期 D.普京执政时期

解析:此题是情景再现题,干扰项主要在于D,根据评论可知该时期苏联与西方关系改善,思想活跃,反映了戈尔巴乔夫新思维外交和民主社会主义代替科学社会主义的执政理念和影响。根据使苏联实行改造和俄国如何走向资本主义等信息说明是发生在巨变前。

答案:C

方法技巧:比较型选择题的解题技巧。比较型选择题,是高考常见的一种题型,主要考查分析、比较和辨别等能力。解题时要准确掌握和理解有关历史事件和历史现象的基本史实(包括背景、原因、概况、历程、结果、作用、影响、规律等),并将同一类性质的事件、人物和观点进行比较分析,或将不同性质的历史事件、历史现象进行比较分析,掌握其相同点或不同点。具体解题时可用排除法,逐个“肯定”或“否定”。解答此类选择题,主要在于运用相关历史知识,结合“选项”进行归纳、比较和鉴别,找出“题干”要求的相同点或不同点,得出正确答案。注意解题时要找准比较角度,结合史实分析其共同点和不同点,从同中找异,从异中求同,还应注意各备选项表述的正误,运用排除法进行否定或肯定。

变式训练

3.俄罗斯历史学家普罗科菲耶夫在《论苏联的改革》中分析说:戈尔巴乔夫改革时,“比如卖糖的小商店一下子消失。再比如,在生态学家的压力下,同时关闭了所有生产洗涤设备的工厂,造成洗涤用品短缺。……这类决策有很多”。作者意在说明戈尔巴乔夫改革( )

A.是导致苏联解体的根本原因

B.在国家经济决策问题上的措施激进

C.在经济领域完全背离了马列主义原则

D.继续采用高度集中的经济管理体制

解析:A项表述错误,苏联解体的根本原因是“斯大林模式”; C项表述不正确,材料无法说明戈尔巴乔夫改革“完全”背离马列主义。B项表述符合材料的核心内容,答案选B。

答案:B

锐读天下 感悟历史

戈尔巴乔夫的反思

【背景材料】2003年凤凰卫视记者对前苏联总统戈尔巴乔夫进行了专访。当记者问道:“在苏联主政的六年间,你认为自己所犯的最大错误是什么?”戈尔巴乔夫作了如下回答:“最大的错误是太晚开始改革及重建苏联共产党。因为反对改革的声音,一开始就来自党内,因此对我们造成极大的压力——我实施的直接开放步伐实在太快了,权力分散是必要的,但步伐太快,人民、社会无法跟上——改革还面临着许多来自官僚体制的阻碍。”

【名师点拨】戈尔巴乔夫的经济改革是必要的,戈尔巴乔夫上台时,苏联社会已经陷入严重的危机,改革势在必行。但是戈尔巴乔夫的经济改革犯了一些错误,如改革的宏观决策缺乏配套措施,草率行事等。同时戈尔巴乔夫的经济改革客观上遇到了国内官僚体制的巨大阻力,动荡的政治局势和复杂的国际形势也使苏联的改革缺乏稳定的环境。总之,戈尔巴乔夫在经济领域的改革并没有扭转苏联经济领域的下滑趋势,没能取得预期效果。在此情况下,他将改革转向政治领域,最终导致苏联解体。

【试题设计】

1. 2012年是苏联解体21周年,苏联唯一在世的总统戈尔巴乔夫恰好满81岁。关于他在上个世纪80年代中后期对苏联进行改革的表述中,下列正确的是( )

A.其改革走的是自下而上的中国模式

B.其改革是科学社会主义的一种尝试

C.改革的前期就阻力重重

D.其改革有宏观的决策和相应的配套措施

解析:考查戈尔巴乔夫改革。戈尔巴乔夫改革在国内出现严重的政治经济危机背景下展开,仍然没有突破斯大林体制的束缚,改革在经济领域陷入困境后又转入政治领域,结果社会性质发生了根本性变化,改革没有宏观的决策和相应的配套措施,选择C项。

答案:C

2.俄罗斯历史学家普罗科菲耶夫在《论苏联的改革》中分析说:戈尔巴乔夫改革时,“比如卖糖的小商店一下子消失。再比如,在生态家的压力下,同时关闭了所有生产洗涤设备的工厂,造成洗涤用品短缺。……这类决策有很多”。作者意在说明戈尔巴乔夫改革( )

A.是导致苏联解体的根本原因

B.在国家经济决策问题上的措施激进

C.在经济领域完全背离了社会主义原则

D.继续采用高度集中的经济管理体制

解析:此题考查的是戈尔巴乔夫改革。提取信息“小商店一下子消失”“关闭了所有生产洗涤设备的工厂”,可以看出其措施具有绝对性。

答案:B

课时跟踪训练

A组(基础题)

1.赫鲁晓夫上台后,首先对农村作了实际调查,对农业和粮食问题提出了一些新看法,在此基础上进行农业改革。下列结论不符合其调查结果的是 ( )。

A.农业生产管理过于集中

B.农民对劳动生产的成果漠不关心

C.农产品的收购价格过高

D.农业发展不能满足居民生活需求

解析:赫鲁晓夫时期,苏联高度集中的政治经济体制已经阻碍了社会发展和进步,在这种体制下,农业生产实行集体化,管理集中,农民没有生产积极性,农业发展不能满足居民生活需要,故A、B、D三项正确;斯大林体制下,农产品价格过低而不是过高,故C项错误。

答案:C

2.赫鲁晓夫改革最深远的影响是( )。

A.农民得到了一定的自留地,生活水平有所改善

B.通过推行“物质利益原则”,工人的收入有所提高

C.赫鲁晓夫时苏联工业总产值年均增长达10%以上

D.一定程度上冲击了高度集中的“斯大林模式”

解析:赫鲁晓夫改革的主要原因就是僵化的“斯大林模式”的弊端日益暴露,虽然他的改革在理论上没有突破“斯大林模式”的束缚,但在实践上却是对传统模式的一种冲击,这一举措影响深远。

答案:D

3.勃列日涅夫时期,苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产接近国民生产总值的40%。从长远来看,这一现象对苏联社会发展产生的最大影响是( )。

A.人民生活水平提高 B.国民经济比例严重失调

C.科技水平大大提高 D.民用工业迅速发展

解析:着重于研究军事等重工业,造成农轻重之间的比例失调。

答案:B

4.“改革不是某种心血来潮,不是恍然大悟……改革的实质恰恰在于:它把社会主义和民主结合起来,从理论上实践上完全恢复列宁的社会主义构想。”材料中所说改革的情况是指 ( )。

A.斯大林改革 B.赫鲁晓夫改革

C.勃列日涅夫改革 D.戈尔巴乔夫改革

解析:在以上四个人的改革中,斯大林改革、赫鲁晓夫改革和勃列日涅夫改革仅仅是在经济领域,只有戈尔巴乔夫改革把社会主义和民主结合起来。

答案:D

5.对苏联计划经济体制进行了根本性变革的是 ( )。

A.新经济政策 B.赫鲁晓夫改革

C.勃列日涅夫改革 D.戈尔巴乔夫改革

解析:戈尔巴乔夫经济改革的重点是用经济管理方法代替原来的行政命令,承认了市场对经济的调节作用,从根本上变革了苏联的计划经济体制。而赫鲁晓夫、勃列日涅夫的改革只是对斯大林时期建立的计划经济体制的小修小补。

答案:D

6.从内容上看戈尔巴乔夫改革与赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革的最大不同是( )。

A.导致了苏联的解体

B.经济体制改革的同时进行了政治体制改革

C.注意经济方法在改革中的应用

D.对原有的经济体制进行了彻底的改革

解析:题干要求从“内容”入手,A项是错误的;B项错在“同时”;C项经济方法在这些改革中都有体现;戈尔巴乔夫改革对原有的经济体制进行了根本性的彻底改革,这是赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革所没有的。

答案:D

B组(能力题)

7.一些史学家认为,“以‘一半是失败了,因而也就有另一半是成功’这种较长远的政治眼光看来,诸如赫鲁晓夫这样伟大的革新者们,只有在当他们的经历成为历史以后,才能得到我们充分的理解和尊敬。”上述观点表明赫鲁晓夫的改革 ( )。

A.彻底冲破了苏联原有模式的束缚

B.打破了单一的公有制形式

C.抛弃了以计划经济为主导的模式

D.在一定程度上冲破了原有观念的束缚

解析:要一分为二的评价赫鲁晓夫改革。尽管改革没有突破原有体制的框架,但在一定程度上冲击了传统观念的束缚,并取得一定成效。

答案:D

8.勃列日涅夫把经济改革的重点放在重工业上,这样做的根本目的是 ( )。

A.成为超级大国

B.增强综合国力

C.增强军事和综合国力,与美国争夺世界霸权

D.以重工业带动整个国民经济的发展

解析:本题考查学生的分析能力。勃列日涅夫时期是美苏争霸的第二个阶段,为了在军事上超过美国,苏联把经济改革的重点放在重工业上。因此,其根本目的是为了发展军事实力,与美国争夺世界霸权。

答案:C

9.下表为勃列日涅夫时期苏联经济增长速度的下降情况一览表。下列四个选项是有人从表格数据中得出的信息,其中错误的一项是 ( )。

时 间 国民收入平均年增长率 工业总产值平均年增长率

1966~1970 7.8% 8.5%

1971~1975 5.7% 7.4%

1976~1980 4.3% 4.4%

A.勃列日涅夫时期苏联国民经济逐年下降

B.勃列日涅夫把改革的重点放在工业方面,因而取得了巨大成就

C.农业和轻工业发展缓慢,最终制约了工业的发展

D.与美国军备竞赛,成为经济发展的沉重包袱

解析:虽然勃列日涅夫改革的重点在以军事工业为主的重工业上,但农业和轻工业发展缓慢,最终制约了工业的发展,与美国军备竞赛,成为经济发展的沉重包袱,致使工业总产值不断下降。

答案:B

10.就苏联改革,有人评述说:“赫鲁晓夫把苏联改乱了,勃列日涅夫把苏联改垮了,戈尔巴乔夫把苏联改死了”。说“戈尔巴乔夫把苏联改死了”的主要论据可能涉及戈氏( )。

A.没有进行消除斯大林模式弊端的改革

B.军备竞赛加剧了国内的经济危机

C.政治和意识形态多元化将改革引向歧途

D.缺乏从政经验和应对政策,个人独断专行

解析:本题考查戈尔巴乔夫改革,属于其内容的是C项。A项是赫鲁晓夫和勃列日涅夫的共同点,B项是勃列日涅夫的,D项是赫鲁晓夫的。

答案:C

11.阅读下列材料:

材料一 1918年列宁说:“在一个遭受帝国主义战争破坏的国家里,实行……已经超越‘一般革命’的任务,而是共产主义的任务,是推进社会主义的主要门径。”……1921年列宁又说:“我们用简捷、迅速、直接的办法实行社会主义生产和分配的原则的尝试已经失败了。——政治形势向我们表明,在许多经济问题上,必须退到国家资本主义上去,从冲击转到围攻的方法上去。”

——《苏联兴亡史》

材料二 1950年,苏联国防工业获得重大突破,但工业消费品供应不足,而且质量较差。农业发展缓慢,到1953年全苏人均粮食仍低于1913年。集体农庄向国家义务交售了粮食总产量的60%和全部甜菜与皮棉。农庄庄员的劳动报酬很低,这种状况在此后很长时间内没有得到根本改善。

——《世界当代史》

请回答:

(1)依据材料一,说明苏俄的经济政策发生了怎样的变化?结合所学知识分析变化的原因。

(2)依据材料二,归纳苏联在发展国民经济上存在的问题。结合所学知识分析其原因和最终导致的社会后果。

答案:(1)变化:从战时共产主义政策转变为新经济政策。原因:战时共产主义政策超出了俄国当时的生产力水平,引发严重的政治危机和经济困难;继续探索向社会主义过渡的有效途径。

(2)问题:国民经济比例严重失调,人民生活水平难以提高。

原因:高度集中的政治经济体制(斯大林模式)。

后果:苏联解体。

高考真题演练

1.(2010·北京文综·22)1971年,苏联政府在关于五年计划的报告中说:“商品货币关系在我国具有新的、社会主义的内容。当然,我们要批驳主张用市场调节作用取代国家集中计划的主导作用的各种错误观点。”这表明苏联政府试图( )

A.废除对企业的指令性计划 B.由市场决定产品价格

C.鼓励私营企业发展 D.减少对企业的行政干预

解析 此题考查的是对苏联经济政策的理解。根据材料和所学史实20世纪70年代苏联在勃列日涅夫领导下进行经济改革,在工业上推行以扩大企业自主权为核心的新经济体制,但并没有突破高度集中的计划经济体制,所以此题应该选择D项。

答案 D

2.(2009·广东文基·34)美国学者在《俄罗斯史》中写道“勃列日涅夫政府基本上只是试图作表面的改革,而不考虑从根本上进行改革,对这句话正确理解是( )

A.勃列日涅夫开创了改革的先河

B.勃列日涅夫把改革限制在政治方面

C.勃列日涅夫不打算触动斯大林模式

D.勃列日涅夫首次建立市场经济体制

解析 开创了改革的先河之前有赫鲁晓夫;勃列日涅夫把改革限制在经济方面,勃列日涅夫改革没有突破原有体制的束缚,改革没有成效,因而说他基本上只是试图作表面的改革。

答案 C

3.(2007·江苏历史·20)下列关于苏联社会主义建设的叙述,不属于斯大林时期的是( )

A.推进以重工业为重点的工业化

B.形成比较齐全的工业体系

C.联合个体小农经济并改造为大规模集体经济

D.以“民主社会主义”取代科学社会主义

解析 斯大林时期实行农业集体化,并形成高度集中的政治经济体制,因此A、B、C三项都正确。D项以“民主社会主义”取代科学社会主义属于戈尔巴乔夫改革的内容。

答案 D

课前认知必备

目标导航1.赫鲁晓夫改革的背景、内容和评价。(重点)2.勃列日涅夫改革的内容及评价。(重点)3.戈尔巴乔夫改革的内容和失败原因。(重点)4.苏联经济体制改革的规律和认识。(重点) 要点导读

教材创新研读

教材要点详解

知识点1 赫鲁晓夫改革

1.背景:

(1)二战结束后,斯大林模式的弊端日益显露。特别是农业集体化的消极影响越来越明显。

(2)1953年,斯大林逝世,赫鲁晓夫上台。

2.内容:

(1)重点在农业方面,实行收购制,提高收购价格,增加农民收入。鼓励农民和农场职工发展家庭副业,扩大集体农庄和国营农场的自主权。提倡种植玉米。

(2)工业上:废弃部门管理体制;给企业部分权利;承认企业和个人的物质利益。

3.影响:一定程度上冲击了斯大林模式,但对其弊端缺乏科学认识,无法从根本上突破这一模式。

议一议 赫鲁晓夫改革失败的原因

提示:(1)理论上没有打破社会主义传统观念的束缚,对于苏联所处的社会主义阶段缺乏科学的认识,未能从根本上破除斯大林模式的弊端。(2)赫鲁晓夫本人喜欢浮夸冒进,缺乏深思熟虑,在改革开始后没有相应的配套措施跟进,最终导致改革失败。

【领悟整合】

知识点2 勃列日涅夫改革

1.背景:1964年10月,赫鲁晓夫黯然下台。勃列日涅夫上台后,对赫鲁晓夫的政策做了一些调整。

2.内容:

(1)重点是工业:注重发展重工业,尤其是与军事有关的工业部门。

(2)恢复部门管理体制,加强对经济的集中领导。

(3)扩大国营企业的经营自主权,运用经济手段,刺激企业改进经营管理。

3.影响:

(1)大大增强了苏联的军事力量,达到了与美国相匹敌的水平。

(2)军备竞赛又导致经济负担不断增长。1975年以后,苏联的经济发展进入停滞时期。

议一议 勃列日涅夫改革失败的原因

(1)改革仍没有突破原有经济体制的框架。

(2)勃列日涅夫本人专断、保守,不利于改革。

(3)苏联与美国军备竞赛消耗了大量人力、物力、财力资源,影响了其经济发展。

图文探究:勃列日涅夫执政前期苏联GDP增长率大幅提高。下图是1953~1983年苏联与世界实际GDP平均增长率。

思考:结合上图分析其对策是什么?

提示:对赫鲁晓夫的政策做了一些调整,并将改革重点放在工业方面,尤其注重发展重工业,特别是与军事有关的工业部门。

【领悟整合】

知识点3 戈尔巴乔夫改革

1.背景:

(1)20世纪80年代中期,苏联社会动荡,经济增长速度 和人民生活水平逐步下降。

(2)1985年,戈尔巴乔夫执政。

2.内容:

(1)用经济管理方法代替原来的行政命令,承认了市场 对经济的调节作用。(2)政府减少指令性计划指标,代之以指导性计划指标。(3)调整所有制结构。(4)实行租赁制或承包制。

3.存在的问题

(1)这些经济改革措施,缺少宏观决策和相应的配套措施。

(2)继续优先发展重工业,致使苏联经济不断滑坡,人民生活水平继续下降。

4.结果

经济改革没有迅速取得预期成果,后把改革的重点转向政治领域,最终导致苏联解体。

5.失败的原因:

(1)改革缺少宏观决策和相应的配套措施。(2)改革仍优先发展重工业,致使经济不断滑坡,人民生活水平继续下降。(3)把改革的重点转向了政治领域,最终导致国内局势的失控和苏联解体。

图文探究:观察右图。

思考:依据图片分析前苏联杂志主编讽刺戈尔巴乔夫的原因有哪些?

提示:戈尔巴乔夫在经济改革上没有取得预期效果;在政治改革上,以“人道的、民主的社会主义”取代科学社会主义,使改革走进误区;苏共放弃党的领导地位,实行多党制。

【领悟整合】

知识深化应用

1.赫鲁晓夫与勃列日涅夫的改革

时期项目 赫鲁晓夫时期 勃列日涅夫时期

背景 高度集中的政治经济体制弊端成为社会发展的障碍

斯大林逝世后,人心思变,革故鼎新、涤除时弊的要求蔚成潮流 赫鲁晓夫改革的失败,给苏联造成混乱局面

重点 农业方面 重工业方面

结果 对发展农业生产产生了一定成效,但并未从根本上改变农业落后的状况,给苏联造成混乱局面 经济增长较快,政治局势稳定,人民生活水平逐步提高,军事和综合国力增长;改革后期,经济增长率下降,国家陷入困境

失败原因 ①旧体制根深蒂固②缺乏正确的指导思想和实事求是的精神③主观主义、急躁冒进 ①个人专断,政治生活僵化②计划经济体制活力衰退③对外扩张使国家陷入困境

示例2 赫鲁晓夫、勃列日涅夫两人执政期间都实施了一系列的经济改革,他们的改革对苏联的共同作用不包括( )

A.都在一段时间内收到了一定成效

B.开辟了新型工业化模式

C.都没有解决苏联经济发展的根本问题

D.改革最终都以失败而告终

解析:赫鲁晓夫、勃列日涅夫改革没有从根本上破除斯大林体制,改革结果最终失败,故开辟了新型工业化模式的说法是错误的。

答案:B

2.认识当代社会主义的曲折发展

(1)从人类历史发展来看,社会主义还处在初级阶段,社会主义理论和实践均不成熟。

(2)原有的社会主义国家大都是在商品经济不发达、生产力水平不高的情况下走上社会主义道路的,经济现代化、政治民主化基础薄弱。

(3)社会主义是由资本主义向共产主义过渡的社会,社会主义革命成果的巩固比任何革命都难,需要一个长期过程。

(4)资本主义势力从敌视、遏制到颠覆,使社会主义发展面临重重困难。

(5)社会主义国家的实践证明,社会主义需要不断改革,逐步完善,社会主义革命和建设应适合本国国情,走独立发展的道路,不应拘泥于苏联模式。

(6)东欧剧变、苏联解体,是苏联模式受挫,并不是整个社会主义的失败。

(7)中国在探索社会主义道路的实践中取得的巨大成就和从国际上社会主义国家的挫折中吸取了教训,表明社会主义正向着更健康的方向发展。

示例2 戈尔巴乔夫改革对苏联的命运影响很大,其结果说明( )

①这是由于苏联经济政治体制的弊端而产生的必然结果 ②个人能力决定了历史发展的走向 ③执政者的政策调整往往对国家的命运和前途有着重要影响 ④社会主义制度下各种体制都必须讲究稳定,不能更改

A.①③④ B.②③

C.①③ D.①②④

解析:个人的能力只能加速或延缓历史发展进程,但不能决定历史进程,故②错;社会主义制度也是在改革中发展完善的,故④错。

答案:C

典例分类剖析

类型一 赫鲁晓夫改革

命题揭秘:命题揭秘:从内容看,主要考查赫鲁晓夫改革的背景、内容、结果及败因等;从题型看主要以选择题为主;从能力层次看,主要考查描述和阐释事物的能力;从考查方式看,主要以新材料为主。

典例1 苏联领导人赫鲁晓夫曾说:“我当过工人,那时候没有社会主义,可有土豆;如今社会主义建成了,土豆却没了。”为解决“土豆没了”的问题,他采取的举措有( )

①实行余粮收集制 ②大规模开垦荒地和种植玉米③提高农副产品的收购价格 ④推行“加速发展战略”

A.①② B.②③

C.③④ D.②④

解析:余粮收集制是列宁实行的,推行“加速发展战略”是戈尔巴乔夫实行的。答案选B。

答案:B

变式训练

1.有人评价赫鲁晓夫“是徘徊在新旧时代十字路口的一名代表人物,它一只脚跨进了新时代,而另一只脚又由于历史的原因,仍然深陷在旧时代的泥淖之中而不能自拔。”这里“跨进了新时代”的主要含义是( )

A.改变了农业水平落后的局面

B.改革在理论上取得了重大突破

C.促进了苏联重工业的发展

D.冲击了“斯大林模式”

解析:赫鲁晓夫“跨进新时代”是指他领导下的苏联改革对“斯大林模式”的冲击。

答案:D

类型二 勃列日涅夫改革

命题揭秘:命题揭秘:从内容看,主要考查勃列日涅夫改革的背景、内容、结果及败因等;从题型看主要以选择题为主;从能力层次看,主要考查描述和阐释事物的能力;从考查方式看,主要以新材料为主。

典例2 (2011·全国文综大纲卷·22) 1964年到1982年期间,苏联“完善社会主义”的提法逐渐取代了“改革”的提法,随之出现的是( )

A.社会经济发展丧失活力

B.破坏法制现象得到纠正

C.社会主义自治制度确立

D.放松对东欧国家的控制

解析:根据所学,1964年到1982年正是勃列日涅夫执政时期,勃列日涅夫上台后着手进行改革,但改革只是对原有经济体制的某种修补,没有实质性的突破。他把经济改革的重点放在工业方面,取得了一定的成效,执政期间,苏联的军备力量大为增长,一跃而成为与美国匹敌的超级大国,人民生活也有所改善。但也出现政治生活僵化,中央集权的计划经济体制活力衰退,社会矛盾丛生等情况,使国家陷入困境。联系本题,符合题意的应是A项,使“社会经济发展丧失活力”,其他各项与所学不符。

答案:A

变式训练

2.勃列日涅夫统治下的号称“世界最发达的社会主义国家”的苏联,如一个病入膏肓的老人浑身浮肿、跌跌撞撞、步履蹒跚地跨进了80年代。对此理解正确的是:( )

①没有突破旧的经济体制②注意运用价值规律,扩大了企业自主权 ③取得了一定的效果 ④不可能根除积存的弊病,最终归于失败

A.①②③④ D.①②④ C.②③④ D.①②③

解析:结合勃列日涅夫改革的内容和结果,不难做出选择。

答案:A

类型三 戈尔巴乔夫改革

命题揭秘:命题揭秘:从内容看,主要考查戈尔巴乔夫改革的背景、内容及启示等;从题型看主要以选择题为主;从能力层次看,主要考查描述和阐释事物的能力;从考查方式看,主要以新材料为主。

典例3 (2010·福建文综·23)《华盛顿邮报》在某一时期陆续报道了几篇新闻评论,其标题分别是:“莫斯科:是巨大的机会吗?”、“西方的援助应当使苏联实行改造而非改革 ”、“大学对俄国如何走向资本主义观点不一”。由此判断,该时期是( )

A.赫鲁晓夫执政时期 B.勃列日涅夫执政时期

C.戈尔巴乔夫执政时期 D.普京执政时期

解析:此题是情景再现题,干扰项主要在于D,根据评论可知该时期苏联与西方关系改善,思想活跃,反映了戈尔巴乔夫新思维外交和民主社会主义代替科学社会主义的执政理念和影响。根据使苏联实行改造和俄国如何走向资本主义等信息说明是发生在巨变前。

答案:C

方法技巧:比较型选择题的解题技巧。比较型选择题,是高考常见的一种题型,主要考查分析、比较和辨别等能力。解题时要准确掌握和理解有关历史事件和历史现象的基本史实(包括背景、原因、概况、历程、结果、作用、影响、规律等),并将同一类性质的事件、人物和观点进行比较分析,或将不同性质的历史事件、历史现象进行比较分析,掌握其相同点或不同点。具体解题时可用排除法,逐个“肯定”或“否定”。解答此类选择题,主要在于运用相关历史知识,结合“选项”进行归纳、比较和鉴别,找出“题干”要求的相同点或不同点,得出正确答案。注意解题时要找准比较角度,结合史实分析其共同点和不同点,从同中找异,从异中求同,还应注意各备选项表述的正误,运用排除法进行否定或肯定。

变式训练

3.俄罗斯历史学家普罗科菲耶夫在《论苏联的改革》中分析说:戈尔巴乔夫改革时,“比如卖糖的小商店一下子消失。再比如,在生态学家的压力下,同时关闭了所有生产洗涤设备的工厂,造成洗涤用品短缺。……这类决策有很多”。作者意在说明戈尔巴乔夫改革( )

A.是导致苏联解体的根本原因

B.在国家经济决策问题上的措施激进

C.在经济领域完全背离了马列主义原则

D.继续采用高度集中的经济管理体制

解析:A项表述错误,苏联解体的根本原因是“斯大林模式”; C项表述不正确,材料无法说明戈尔巴乔夫改革“完全”背离马列主义。B项表述符合材料的核心内容,答案选B。

答案:B

锐读天下 感悟历史

戈尔巴乔夫的反思

【背景材料】2003年凤凰卫视记者对前苏联总统戈尔巴乔夫进行了专访。当记者问道:“在苏联主政的六年间,你认为自己所犯的最大错误是什么?”戈尔巴乔夫作了如下回答:“最大的错误是太晚开始改革及重建苏联共产党。因为反对改革的声音,一开始就来自党内,因此对我们造成极大的压力——我实施的直接开放步伐实在太快了,权力分散是必要的,但步伐太快,人民、社会无法跟上——改革还面临着许多来自官僚体制的阻碍。”

【名师点拨】戈尔巴乔夫的经济改革是必要的,戈尔巴乔夫上台时,苏联社会已经陷入严重的危机,改革势在必行。但是戈尔巴乔夫的经济改革犯了一些错误,如改革的宏观决策缺乏配套措施,草率行事等。同时戈尔巴乔夫的经济改革客观上遇到了国内官僚体制的巨大阻力,动荡的政治局势和复杂的国际形势也使苏联的改革缺乏稳定的环境。总之,戈尔巴乔夫在经济领域的改革并没有扭转苏联经济领域的下滑趋势,没能取得预期效果。在此情况下,他将改革转向政治领域,最终导致苏联解体。

【试题设计】

1. 2012年是苏联解体21周年,苏联唯一在世的总统戈尔巴乔夫恰好满81岁。关于他在上个世纪80年代中后期对苏联进行改革的表述中,下列正确的是( )

A.其改革走的是自下而上的中国模式

B.其改革是科学社会主义的一种尝试

C.改革的前期就阻力重重

D.其改革有宏观的决策和相应的配套措施

解析:考查戈尔巴乔夫改革。戈尔巴乔夫改革在国内出现严重的政治经济危机背景下展开,仍然没有突破斯大林体制的束缚,改革在经济领域陷入困境后又转入政治领域,结果社会性质发生了根本性变化,改革没有宏观的决策和相应的配套措施,选择C项。

答案:C

2.俄罗斯历史学家普罗科菲耶夫在《论苏联的改革》中分析说:戈尔巴乔夫改革时,“比如卖糖的小商店一下子消失。再比如,在生态家的压力下,同时关闭了所有生产洗涤设备的工厂,造成洗涤用品短缺。……这类决策有很多”。作者意在说明戈尔巴乔夫改革( )

A.是导致苏联解体的根本原因

B.在国家经济决策问题上的措施激进

C.在经济领域完全背离了社会主义原则

D.继续采用高度集中的经济管理体制

解析:此题考查的是戈尔巴乔夫改革。提取信息“小商店一下子消失”“关闭了所有生产洗涤设备的工厂”,可以看出其措施具有绝对性。

答案:B

课时跟踪训练

A组(基础题)

1.赫鲁晓夫上台后,首先对农村作了实际调查,对农业和粮食问题提出了一些新看法,在此基础上进行农业改革。下列结论不符合其调查结果的是 ( )。

A.农业生产管理过于集中

B.农民对劳动生产的成果漠不关心

C.农产品的收购价格过高

D.农业发展不能满足居民生活需求

解析:赫鲁晓夫时期,苏联高度集中的政治经济体制已经阻碍了社会发展和进步,在这种体制下,农业生产实行集体化,管理集中,农民没有生产积极性,农业发展不能满足居民生活需要,故A、B、D三项正确;斯大林体制下,农产品价格过低而不是过高,故C项错误。

答案:C

2.赫鲁晓夫改革最深远的影响是( )。

A.农民得到了一定的自留地,生活水平有所改善

B.通过推行“物质利益原则”,工人的收入有所提高

C.赫鲁晓夫时苏联工业总产值年均增长达10%以上

D.一定程度上冲击了高度集中的“斯大林模式”

解析:赫鲁晓夫改革的主要原因就是僵化的“斯大林模式”的弊端日益暴露,虽然他的改革在理论上没有突破“斯大林模式”的束缚,但在实践上却是对传统模式的一种冲击,这一举措影响深远。

答案:D

3.勃列日涅夫时期,苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产接近国民生产总值的40%。从长远来看,这一现象对苏联社会发展产生的最大影响是( )。

A.人民生活水平提高 B.国民经济比例严重失调

C.科技水平大大提高 D.民用工业迅速发展

解析:着重于研究军事等重工业,造成农轻重之间的比例失调。

答案:B

4.“改革不是某种心血来潮,不是恍然大悟……改革的实质恰恰在于:它把社会主义和民主结合起来,从理论上实践上完全恢复列宁的社会主义构想。”材料中所说改革的情况是指 ( )。

A.斯大林改革 B.赫鲁晓夫改革

C.勃列日涅夫改革 D.戈尔巴乔夫改革

解析:在以上四个人的改革中,斯大林改革、赫鲁晓夫改革和勃列日涅夫改革仅仅是在经济领域,只有戈尔巴乔夫改革把社会主义和民主结合起来。

答案:D

5.对苏联计划经济体制进行了根本性变革的是 ( )。

A.新经济政策 B.赫鲁晓夫改革

C.勃列日涅夫改革 D.戈尔巴乔夫改革

解析:戈尔巴乔夫经济改革的重点是用经济管理方法代替原来的行政命令,承认了市场对经济的调节作用,从根本上变革了苏联的计划经济体制。而赫鲁晓夫、勃列日涅夫的改革只是对斯大林时期建立的计划经济体制的小修小补。

答案:D

6.从内容上看戈尔巴乔夫改革与赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革的最大不同是( )。

A.导致了苏联的解体

B.经济体制改革的同时进行了政治体制改革

C.注意经济方法在改革中的应用

D.对原有的经济体制进行了彻底的改革

解析:题干要求从“内容”入手,A项是错误的;B项错在“同时”;C项经济方法在这些改革中都有体现;戈尔巴乔夫改革对原有的经济体制进行了根本性的彻底改革,这是赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革所没有的。

答案:D

B组(能力题)

7.一些史学家认为,“以‘一半是失败了,因而也就有另一半是成功’这种较长远的政治眼光看来,诸如赫鲁晓夫这样伟大的革新者们,只有在当他们的经历成为历史以后,才能得到我们充分的理解和尊敬。”上述观点表明赫鲁晓夫的改革 ( )。

A.彻底冲破了苏联原有模式的束缚

B.打破了单一的公有制形式

C.抛弃了以计划经济为主导的模式

D.在一定程度上冲破了原有观念的束缚

解析:要一分为二的评价赫鲁晓夫改革。尽管改革没有突破原有体制的框架,但在一定程度上冲击了传统观念的束缚,并取得一定成效。

答案:D

8.勃列日涅夫把经济改革的重点放在重工业上,这样做的根本目的是 ( )。

A.成为超级大国

B.增强综合国力

C.增强军事和综合国力,与美国争夺世界霸权

D.以重工业带动整个国民经济的发展

解析:本题考查学生的分析能力。勃列日涅夫时期是美苏争霸的第二个阶段,为了在军事上超过美国,苏联把经济改革的重点放在重工业上。因此,其根本目的是为了发展军事实力,与美国争夺世界霸权。

答案:C

9.下表为勃列日涅夫时期苏联经济增长速度的下降情况一览表。下列四个选项是有人从表格数据中得出的信息,其中错误的一项是 ( )。

时 间 国民收入平均年增长率 工业总产值平均年增长率

1966~1970 7.8% 8.5%

1971~1975 5.7% 7.4%

1976~1980 4.3% 4.4%

A.勃列日涅夫时期苏联国民经济逐年下降

B.勃列日涅夫把改革的重点放在工业方面,因而取得了巨大成就

C.农业和轻工业发展缓慢,最终制约了工业的发展

D.与美国军备竞赛,成为经济发展的沉重包袱

解析:虽然勃列日涅夫改革的重点在以军事工业为主的重工业上,但农业和轻工业发展缓慢,最终制约了工业的发展,与美国军备竞赛,成为经济发展的沉重包袱,致使工业总产值不断下降。

答案:B

10.就苏联改革,有人评述说:“赫鲁晓夫把苏联改乱了,勃列日涅夫把苏联改垮了,戈尔巴乔夫把苏联改死了”。说“戈尔巴乔夫把苏联改死了”的主要论据可能涉及戈氏( )。

A.没有进行消除斯大林模式弊端的改革

B.军备竞赛加剧了国内的经济危机

C.政治和意识形态多元化将改革引向歧途

D.缺乏从政经验和应对政策,个人独断专行

解析:本题考查戈尔巴乔夫改革,属于其内容的是C项。A项是赫鲁晓夫和勃列日涅夫的共同点,B项是勃列日涅夫的,D项是赫鲁晓夫的。

答案:C

11.阅读下列材料:

材料一 1918年列宁说:“在一个遭受帝国主义战争破坏的国家里,实行……已经超越‘一般革命’的任务,而是共产主义的任务,是推进社会主义的主要门径。”……1921年列宁又说:“我们用简捷、迅速、直接的办法实行社会主义生产和分配的原则的尝试已经失败了。——政治形势向我们表明,在许多经济问题上,必须退到国家资本主义上去,从冲击转到围攻的方法上去。”

——《苏联兴亡史》

材料二 1950年,苏联国防工业获得重大突破,但工业消费品供应不足,而且质量较差。农业发展缓慢,到1953年全苏人均粮食仍低于1913年。集体农庄向国家义务交售了粮食总产量的60%和全部甜菜与皮棉。农庄庄员的劳动报酬很低,这种状况在此后很长时间内没有得到根本改善。

——《世界当代史》

请回答:

(1)依据材料一,说明苏俄的经济政策发生了怎样的变化?结合所学知识分析变化的原因。

(2)依据材料二,归纳苏联在发展国民经济上存在的问题。结合所学知识分析其原因和最终导致的社会后果。

答案:(1)变化:从战时共产主义政策转变为新经济政策。原因:战时共产主义政策超出了俄国当时的生产力水平,引发严重的政治危机和经济困难;继续探索向社会主义过渡的有效途径。

(2)问题:国民经济比例严重失调,人民生活水平难以提高。

原因:高度集中的政治经济体制(斯大林模式)。

后果:苏联解体。

高考真题演练

1.(2010·北京文综·22)1971年,苏联政府在关于五年计划的报告中说:“商品货币关系在我国具有新的、社会主义的内容。当然,我们要批驳主张用市场调节作用取代国家集中计划的主导作用的各种错误观点。”这表明苏联政府试图( )

A.废除对企业的指令性计划 B.由市场决定产品价格

C.鼓励私营企业发展 D.减少对企业的行政干预

解析 此题考查的是对苏联经济政策的理解。根据材料和所学史实20世纪70年代苏联在勃列日涅夫领导下进行经济改革,在工业上推行以扩大企业自主权为核心的新经济体制,但并没有突破高度集中的计划经济体制,所以此题应该选择D项。

答案 D

2.(2009·广东文基·34)美国学者在《俄罗斯史》中写道“勃列日涅夫政府基本上只是试图作表面的改革,而不考虑从根本上进行改革,对这句话正确理解是( )

A.勃列日涅夫开创了改革的先河

B.勃列日涅夫把改革限制在政治方面

C.勃列日涅夫不打算触动斯大林模式

D.勃列日涅夫首次建立市场经济体制

解析 开创了改革的先河之前有赫鲁晓夫;勃列日涅夫把改革限制在经济方面,勃列日涅夫改革没有突破原有体制的束缚,改革没有成效,因而说他基本上只是试图作表面的改革。

答案 C

3.(2007·江苏历史·20)下列关于苏联社会主义建设的叙述,不属于斯大林时期的是( )

A.推进以重工业为重点的工业化

B.形成比较齐全的工业体系

C.联合个体小农经济并改造为大规模集体经济

D.以“民主社会主义”取代科学社会主义

解析 斯大林时期实行农业集体化,并形成高度集中的政治经济体制,因此A、B、C三项都正确。D项以“民主社会主义”取代科学社会主义属于戈尔巴乔夫改革的内容。

答案 D

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势