第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化 单元训练题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化 单元训练题(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 549.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-19 09:05:46 | ||

图片预览

文档简介

七年级下册历史第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化综合训练题(含答案)

选择题

1.刚上完历史课,小明把一件黄色的夹克衫披在小亮的身上,同学们笑了,说:“你要政变啊!”你能判断出同学们说的是历史上的哪一幕吗( )

A.靖康之变 B.陈桥驿兵变 C.玄武门之变 D.葵丘会盟

2.北宋初年,宋太祖加强中央集权,主要吸取了哪一历史现象的教训( )

A.陈桥驿兵变 B.五代的频繁更替

C.唐末农民起义 D.唐末以来的藩镇割据

3.宋代为了改变武将专横跋扈的局面,采取了不少应对策略。下列属于这方面改革措施的是( )

①解除禁军将领的兵权 ②经常调换军队将领 ③重用武将平定全国 ④领兵权与发兵权分离

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

4.北宋建立后,在政治、经济、军事各方面加强了中央集权。有关北宋初期加强中央集权的表述错误的是( )

A.暗示石守信等统军大将交出兵权

B.加强中央集权的措施导致“重文轻武”抗辽不力

C.派武将担任地方长官,并设置通判和转运使

D.加强中央集权的措施有利于政权的稳固和社会的安定

5.史书记载,宋太祖谓“宰相须用读书人”;北宋宰相文彦博说,是皇帝“与士大夫治天下”;南宋高宗则谓,宋朝“设科取士,本欲得贤以共治天下”。为此宋代实行文治。下列属于其加强文治内容的是( )

①改革和发展科举制 ②增加科举名额 ③让文官担任要职 ④设立进士科

①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

6.若用一句话来概括北宋与辽、西夏之间的关系,最准确的一项是( )

A.战争频繁,冲突不断 B.和平共处,共同发展

C.时战时和,以和为主 D.闭关锁国,互不往来

7.“大宋皇帝谨致誓书于大契丹皇帝阙下:共遵成信,虔奉欢盟,以风土之宜,助军旅之费,每岁以绢二十万匹、银一十万两……差人搬送至雄州交割。”下列史实哪一项与此盟约无关( )

A.辽军攻宋发生澶渊之盟

B.北宋应允给辽岁币

C.此后辽宋之间保持和平局面

D.宋金以淮水到大散关为界

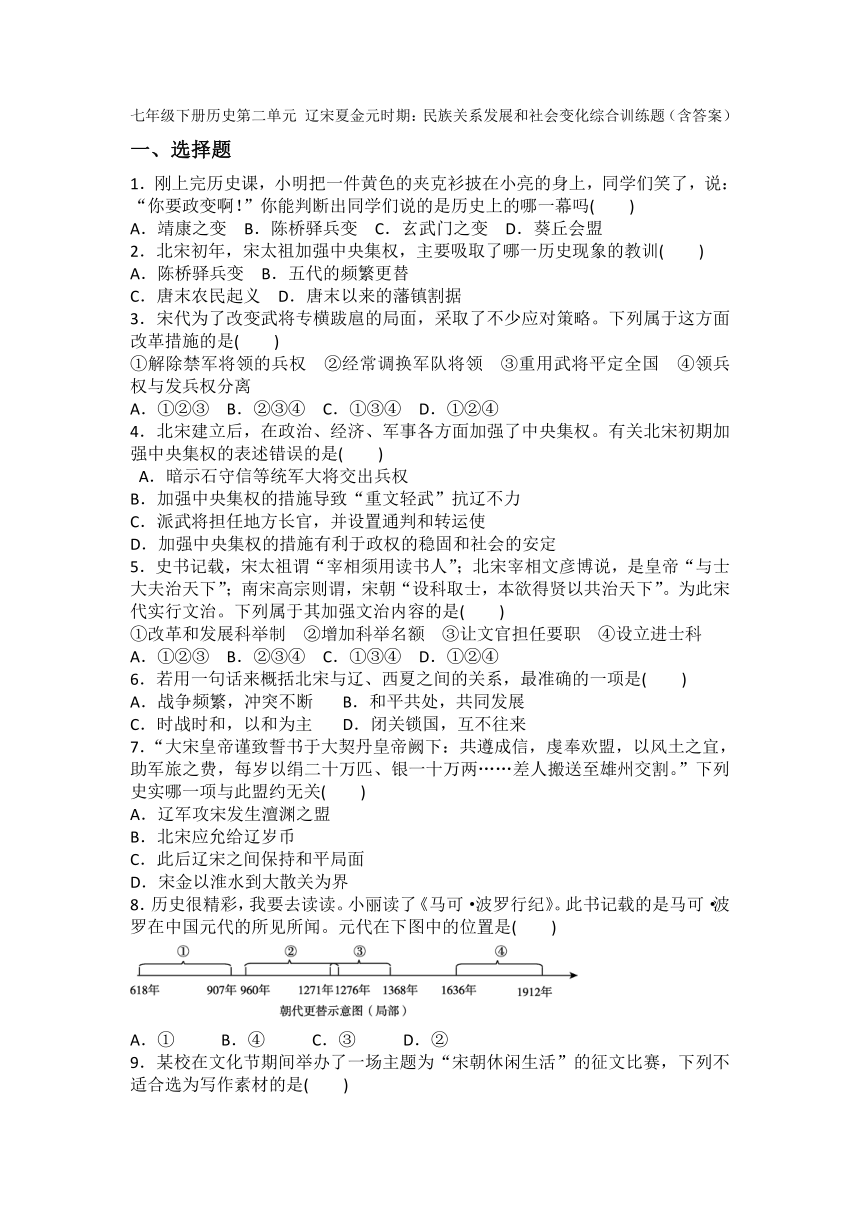

8.历史很精彩,我要去读读。小丽读了《马可·波罗行纪》。此书记载的是马可·波罗在中国元代的所见所闻。元代在下图中的位置是( )

A.① B.④ C.③ D.②

9.某校在文化节期间举办了一场主题为“宋朝休闲生活”的征文比赛,下列不适合选为写作素材的是( )

A.勾栏观杂技 B.杯酒释兵权

C.茶馆听说书 D.逛夜市吃小吃

10.在《资治通鉴》中可以查阅的历史资料是( )

A.黄帝战蚩尤 B.赤壁之战

C.澶渊之盟 D.杯酒释兵权

11.铁木真曾经是一个部落的首领,下列事迹与他有关的是( )

①统一蒙古各部 ②建立蒙古政权 ③灭金 ④定国号为元

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

12.以下是小明同学制作的“元朝统一”表格。其中有一处错误,是( )

选项 时间 事件

A 1260年 忽必烈继承蒙古汗位

B 1271年 改国号为元,建立元朝

C 1276年 元攻破临安,北宋灭亡

D 1279年 消灭南宋残部,统一全国

13.1951年西藏的和平解放,标志着祖国大陆获得了统一,各族人民实现了大团结。其实西藏早在元朝时就正式纳入了中国版图,元朝还专门设置了机构加强对它的管辖,该机构是( )

A.御史台 B.中书省 C.宣政院 D.枢密院

14.《诗词大会》上有这样一道题目:根据以下线索说出一位诗人,宋代一位著名的状元,官至丞相,著有名句“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”。他应为( )

A.李白 B.杜甫 C.苏轼 D.文天祥

15.宋朝时期,随着城市的繁荣,市民阶层不断壮大,市民文化生活也丰富起来。东京城内出现了许多娱乐兼营商业的场所,称为( )

A.市 B.瓦子 C.勾栏 D.邸店

16.《水浒传》中有这样一个情节,梁山好汉“黑旋风”李逵与“浪子”燕青逛东京大街,这条街上有人说书、唱曲、卖饮料、相面算卦、杂耍、表演等。请问,他们走到了当时被称作什么的地方( )

A.“坊”中 B.“市”中

C.“瓦舍”中 D.“夜市”中

17.假如你生活在宋代,不可能看到的情景是( )

A.岳飞在郾城大败金军

B.驿站发达,供住宿的邸店很多

C.东京城内的市民在“瓦子”里娱乐

D.元宵节最受重视,人们相互庆祝

18.世界文化名人关汉卿写过60多种剧本,他的剧本大多数表现古代人民特别是青年妇女的苦难遭遇和斗争精神。他的代表作是( )

A.《窦娥冤》 B.《资治通鉴》 C.《救风尘》 D.《念奴娇·赤壁怀古》

19.“昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。知否,知否?应是绿肥红瘦。”该词风格委婉,感情真挚,清新淡雅,明白如话。其作者是( )

A.苏轼 B.辛弃疾

C.陆游 D.李清照

20.某同学搜集了活字印刷术、指南针、火药等资料进行探究性学习。他探究的主题是( )

A.唐朝繁荣的文学 B.宋代领先世界的科技

C.元代发达的对外贸易 D.明代先进的航海技术

二、非选择题

21、阅读下列材料,回答问题。

材料一:两宋时期,“国家的财政收入约80%来自淮南地区”,“纺织业、造纸业中心及对外贸易港口多集中在南方”,“苏湖熟,天下足”。

(1)材料一说明了中国古代的经济重心发生了什么变化?出现这种变化的主要原因是什么?

材料二:两宋时期,在气候温和、资源丰富的南方,形成了闻名天下的“粮仓”,宋代手工业取得了巨大进步,商业繁荣,出现了世界上最早的纸币。

(2)两宋时期成为全国最重要粮仓的地区具体在什么流域?“手工业取得巨大进步”主要表现在哪些方面?

(3)材料二提到的“世界上最早的纸币”名称叫什么?它最早出现于什么地区?与之前的货币相比,它最大的优点是什么?

材料三:

材料三中的图片反映了当时的什么现象?造成这种现象的政策原因和技术原因有哪些?

22.阅读材料,回答问题。

我国自古以来就是一个多民族国家,各族人民密切交往、休戚与共,形成了中华民族多元一体的格局,推动了国家发展和社会进步。

材料一 自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。

——唐太宗

材料二 几四十年不识干戈。岁遗差优,然不足以当用兵之费百一二焉。则知澶渊之盟,未为失策。而所可痛者,当国大臣,论和之后,武备皆废。

——《续资治通鉴长编》

材料三 辽宋西夏时期各民族之间的文化交往,呈现出相互吸收的特点。在辽国,契丹族上自皇帝下至臣僚百姓,大都向往汉文化。西夏王室同样重视吸收汉族文化。虽然宋朝自以为是文化大国,但仍然吸收了辽和西夏的某些文化成分。

——摘编自翁独健《中国民族关系史纲要》

材料四 一般来说,中原王朝和边疆地区少数民族关系的发展模式主要有以下几种:第一种是中原政权覆灭,边疆地区少数民族进入中原;第二种是边疆地区少数民族的强大导致其与中原王朝势均力敌,形成并立局面;第三种是统一的中原王朝非常强大,边疆地区少数民族以中原民族和地区为中心相互交往,直至融入中原王朝。

(1)据材料一,指出唐太宗实行了怎样的民族政策。他因此得到了少数民族怎样的尊重?

(2)材料二涉及的盟约是哪两个政权签订的?依据材料二,说说作者是怎样看待这一盟约的。

(3)依据材料三,指出辽宋西夏时期各民族之间的文化交往呈现出怎样的特点。结合所学知识,比较辽与西夏在学习汉族文化方面的相同之处。

(4)依据材料四并结合所学知识,说说唐宋时期中原王朝与边疆地区少数民族关系的发展分别属于哪一种模式。

(5)综合以上探究内容,谈谈这对当今我国民族关系的处理有何借鉴意义。

23.有学者指出,中国地方政体自秦到清经历了三个阶段:郡政阶段、州政阶段、省政阶段。每个阶段都是中央集权与地方分权调适的产物。

材料一 周以后的秦朝,尽管存在时间短暂,却用一个组织得很严密的帝国结构取代了周的分封制……所有这些使中国得到了世界上最稳定、最持久的统治。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 西汉宣帝曾称:“与朕共治天下者,其唯良二千石(郡太守)乎!”后来的帝王反复重申,形成了“郡县治则天下安”的观念。

材料三 唐太宗下令合并州县,革除“民少吏多”的弊政,有利于减轻人民负担。唐玄宗尤其重视地方吏治,把中央优秀官吏下放到地方任职,并亲自考核县令的政绩。

材料四 元代行省的长官在忽必烈时期主掌钱粮、户口、屯种、漕运等,军国重事,无不领之。成宗时,可统帅本省军队。同时规定,没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不能调动军队。

(1)根据材料一,秦朝在地方上以什么制度取代了分封制?(2分)你如何理解材料二中的观点?

(2)唐太宗、唐玄宗的统治是“州政阶段”成功的典范,先后出现了什么盛世局面?

(3)元代开启了“省政阶段”。根据材料四,元代行省长官的权力出现了怎样的变化?说明了什么?

答案

1-5BDDCA 6-10CDCBB 11-15ACCDB 16-20CDADB

21(1)经济重心由北方转移到南方。原因:北民南迁带来了先进的技术和大量劳动力。

(2)太湖流域。四川、江浙地区丝织生产发达;棉纺织业兴起,品种较多;造船业居世界领先地位;制瓷业成就辉煌。

(3)交子。四川地区。携带方便。

(4)海外贸易繁荣。原因:政府鼓励海外贸易,并设立市舶司加以管理;造船业发达;指南针广泛应用于航海事业。

22、(1)实行了开明的民族政策。唐太宗被当时北方和西北地区的各族首领尊奉为各族的“天可汗”。

(2)辽和北宋。这一盟约使双方边境地区维持了很长时间的和平局面;同时也使北宋武备废弛,削弱了北宋的军事力量。

(3)特点:相互吸收。相同之处:创制文字,发展生产等。

(4)唐—第三种;宋—第二种。

(5)加强民族间的交流,坚持民族平等、民族团结、各民族共同繁荣的原则等。

23、(1)郡县制。地方吏治好坏是国家安定与否的重要因素。

(2贞观之治、开元盛世。

(3)变化:权力逐渐缩小,受到中央的节制。中央集权加强。

选择题

1.刚上完历史课,小明把一件黄色的夹克衫披在小亮的身上,同学们笑了,说:“你要政变啊!”你能判断出同学们说的是历史上的哪一幕吗( )

A.靖康之变 B.陈桥驿兵变 C.玄武门之变 D.葵丘会盟

2.北宋初年,宋太祖加强中央集权,主要吸取了哪一历史现象的教训( )

A.陈桥驿兵变 B.五代的频繁更替

C.唐末农民起义 D.唐末以来的藩镇割据

3.宋代为了改变武将专横跋扈的局面,采取了不少应对策略。下列属于这方面改革措施的是( )

①解除禁军将领的兵权 ②经常调换军队将领 ③重用武将平定全国 ④领兵权与发兵权分离

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

4.北宋建立后,在政治、经济、军事各方面加强了中央集权。有关北宋初期加强中央集权的表述错误的是( )

A.暗示石守信等统军大将交出兵权

B.加强中央集权的措施导致“重文轻武”抗辽不力

C.派武将担任地方长官,并设置通判和转运使

D.加强中央集权的措施有利于政权的稳固和社会的安定

5.史书记载,宋太祖谓“宰相须用读书人”;北宋宰相文彦博说,是皇帝“与士大夫治天下”;南宋高宗则谓,宋朝“设科取士,本欲得贤以共治天下”。为此宋代实行文治。下列属于其加强文治内容的是( )

①改革和发展科举制 ②增加科举名额 ③让文官担任要职 ④设立进士科

①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

6.若用一句话来概括北宋与辽、西夏之间的关系,最准确的一项是( )

A.战争频繁,冲突不断 B.和平共处,共同发展

C.时战时和,以和为主 D.闭关锁国,互不往来

7.“大宋皇帝谨致誓书于大契丹皇帝阙下:共遵成信,虔奉欢盟,以风土之宜,助军旅之费,每岁以绢二十万匹、银一十万两……差人搬送至雄州交割。”下列史实哪一项与此盟约无关( )

A.辽军攻宋发生澶渊之盟

B.北宋应允给辽岁币

C.此后辽宋之间保持和平局面

D.宋金以淮水到大散关为界

8.历史很精彩,我要去读读。小丽读了《马可·波罗行纪》。此书记载的是马可·波罗在中国元代的所见所闻。元代在下图中的位置是( )

A.① B.④ C.③ D.②

9.某校在文化节期间举办了一场主题为“宋朝休闲生活”的征文比赛,下列不适合选为写作素材的是( )

A.勾栏观杂技 B.杯酒释兵权

C.茶馆听说书 D.逛夜市吃小吃

10.在《资治通鉴》中可以查阅的历史资料是( )

A.黄帝战蚩尤 B.赤壁之战

C.澶渊之盟 D.杯酒释兵权

11.铁木真曾经是一个部落的首领,下列事迹与他有关的是( )

①统一蒙古各部 ②建立蒙古政权 ③灭金 ④定国号为元

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

12.以下是小明同学制作的“元朝统一”表格。其中有一处错误,是( )

选项 时间 事件

A 1260年 忽必烈继承蒙古汗位

B 1271年 改国号为元,建立元朝

C 1276年 元攻破临安,北宋灭亡

D 1279年 消灭南宋残部,统一全国

13.1951年西藏的和平解放,标志着祖国大陆获得了统一,各族人民实现了大团结。其实西藏早在元朝时就正式纳入了中国版图,元朝还专门设置了机构加强对它的管辖,该机构是( )

A.御史台 B.中书省 C.宣政院 D.枢密院

14.《诗词大会》上有这样一道题目:根据以下线索说出一位诗人,宋代一位著名的状元,官至丞相,著有名句“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”。他应为( )

A.李白 B.杜甫 C.苏轼 D.文天祥

15.宋朝时期,随着城市的繁荣,市民阶层不断壮大,市民文化生活也丰富起来。东京城内出现了许多娱乐兼营商业的场所,称为( )

A.市 B.瓦子 C.勾栏 D.邸店

16.《水浒传》中有这样一个情节,梁山好汉“黑旋风”李逵与“浪子”燕青逛东京大街,这条街上有人说书、唱曲、卖饮料、相面算卦、杂耍、表演等。请问,他们走到了当时被称作什么的地方( )

A.“坊”中 B.“市”中

C.“瓦舍”中 D.“夜市”中

17.假如你生活在宋代,不可能看到的情景是( )

A.岳飞在郾城大败金军

B.驿站发达,供住宿的邸店很多

C.东京城内的市民在“瓦子”里娱乐

D.元宵节最受重视,人们相互庆祝

18.世界文化名人关汉卿写过60多种剧本,他的剧本大多数表现古代人民特别是青年妇女的苦难遭遇和斗争精神。他的代表作是( )

A.《窦娥冤》 B.《资治通鉴》 C.《救风尘》 D.《念奴娇·赤壁怀古》

19.“昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。试问卷帘人,却道海棠依旧。知否,知否?应是绿肥红瘦。”该词风格委婉,感情真挚,清新淡雅,明白如话。其作者是( )

A.苏轼 B.辛弃疾

C.陆游 D.李清照

20.某同学搜集了活字印刷术、指南针、火药等资料进行探究性学习。他探究的主题是( )

A.唐朝繁荣的文学 B.宋代领先世界的科技

C.元代发达的对外贸易 D.明代先进的航海技术

二、非选择题

21、阅读下列材料,回答问题。

材料一:两宋时期,“国家的财政收入约80%来自淮南地区”,“纺织业、造纸业中心及对外贸易港口多集中在南方”,“苏湖熟,天下足”。

(1)材料一说明了中国古代的经济重心发生了什么变化?出现这种变化的主要原因是什么?

材料二:两宋时期,在气候温和、资源丰富的南方,形成了闻名天下的“粮仓”,宋代手工业取得了巨大进步,商业繁荣,出现了世界上最早的纸币。

(2)两宋时期成为全国最重要粮仓的地区具体在什么流域?“手工业取得巨大进步”主要表现在哪些方面?

(3)材料二提到的“世界上最早的纸币”名称叫什么?它最早出现于什么地区?与之前的货币相比,它最大的优点是什么?

材料三:

材料三中的图片反映了当时的什么现象?造成这种现象的政策原因和技术原因有哪些?

22.阅读材料,回答问题。

我国自古以来就是一个多民族国家,各族人民密切交往、休戚与共,形成了中华民族多元一体的格局,推动了国家发展和社会进步。

材料一 自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。

——唐太宗

材料二 几四十年不识干戈。岁遗差优,然不足以当用兵之费百一二焉。则知澶渊之盟,未为失策。而所可痛者,当国大臣,论和之后,武备皆废。

——《续资治通鉴长编》

材料三 辽宋西夏时期各民族之间的文化交往,呈现出相互吸收的特点。在辽国,契丹族上自皇帝下至臣僚百姓,大都向往汉文化。西夏王室同样重视吸收汉族文化。虽然宋朝自以为是文化大国,但仍然吸收了辽和西夏的某些文化成分。

——摘编自翁独健《中国民族关系史纲要》

材料四 一般来说,中原王朝和边疆地区少数民族关系的发展模式主要有以下几种:第一种是中原政权覆灭,边疆地区少数民族进入中原;第二种是边疆地区少数民族的强大导致其与中原王朝势均力敌,形成并立局面;第三种是统一的中原王朝非常强大,边疆地区少数民族以中原民族和地区为中心相互交往,直至融入中原王朝。

(1)据材料一,指出唐太宗实行了怎样的民族政策。他因此得到了少数民族怎样的尊重?

(2)材料二涉及的盟约是哪两个政权签订的?依据材料二,说说作者是怎样看待这一盟约的。

(3)依据材料三,指出辽宋西夏时期各民族之间的文化交往呈现出怎样的特点。结合所学知识,比较辽与西夏在学习汉族文化方面的相同之处。

(4)依据材料四并结合所学知识,说说唐宋时期中原王朝与边疆地区少数民族关系的发展分别属于哪一种模式。

(5)综合以上探究内容,谈谈这对当今我国民族关系的处理有何借鉴意义。

23.有学者指出,中国地方政体自秦到清经历了三个阶段:郡政阶段、州政阶段、省政阶段。每个阶段都是中央集权与地方分权调适的产物。

材料一 周以后的秦朝,尽管存在时间短暂,却用一个组织得很严密的帝国结构取代了周的分封制……所有这些使中国得到了世界上最稳定、最持久的统治。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 西汉宣帝曾称:“与朕共治天下者,其唯良二千石(郡太守)乎!”后来的帝王反复重申,形成了“郡县治则天下安”的观念。

材料三 唐太宗下令合并州县,革除“民少吏多”的弊政,有利于减轻人民负担。唐玄宗尤其重视地方吏治,把中央优秀官吏下放到地方任职,并亲自考核县令的政绩。

材料四 元代行省的长官在忽必烈时期主掌钱粮、户口、屯种、漕运等,军国重事,无不领之。成宗时,可统帅本省军队。同时规定,没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不能调动军队。

(1)根据材料一,秦朝在地方上以什么制度取代了分封制?(2分)你如何理解材料二中的观点?

(2)唐太宗、唐玄宗的统治是“州政阶段”成功的典范,先后出现了什么盛世局面?

(3)元代开启了“省政阶段”。根据材料四,元代行省长官的权力出现了怎样的变化?说明了什么?

答案

1-5BDDCA 6-10CDCBB 11-15ACCDB 16-20CDADB

21(1)经济重心由北方转移到南方。原因:北民南迁带来了先进的技术和大量劳动力。

(2)太湖流域。四川、江浙地区丝织生产发达;棉纺织业兴起,品种较多;造船业居世界领先地位;制瓷业成就辉煌。

(3)交子。四川地区。携带方便。

(4)海外贸易繁荣。原因:政府鼓励海外贸易,并设立市舶司加以管理;造船业发达;指南针广泛应用于航海事业。

22、(1)实行了开明的民族政策。唐太宗被当时北方和西北地区的各族首领尊奉为各族的“天可汗”。

(2)辽和北宋。这一盟约使双方边境地区维持了很长时间的和平局面;同时也使北宋武备废弛,削弱了北宋的军事力量。

(3)特点:相互吸收。相同之处:创制文字,发展生产等。

(4)唐—第三种;宋—第二种。

(5)加强民族间的交流,坚持民族平等、民族团结、各民族共同繁荣的原则等。

23、(1)郡县制。地方吏治好坏是国家安定与否的重要因素。

(2贞观之治、开元盛世。

(3)变化:权力逐渐缩小,受到中央的节制。中央集权加强。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源