【名师原创】2013-2014学年高一历史必修二 单元总结提升+综合过关检测:第五单元 中国近现代社会生活变迁

文档属性

| 名称 | 【名师原创】2013-2014学年高一历史必修二 单元总结提升+综合过关检测:第五单元 中国近现代社会生活变迁 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 206.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2014-03-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

学优高考网(www.)我的高考我做主!

单元总结

通史视角展示

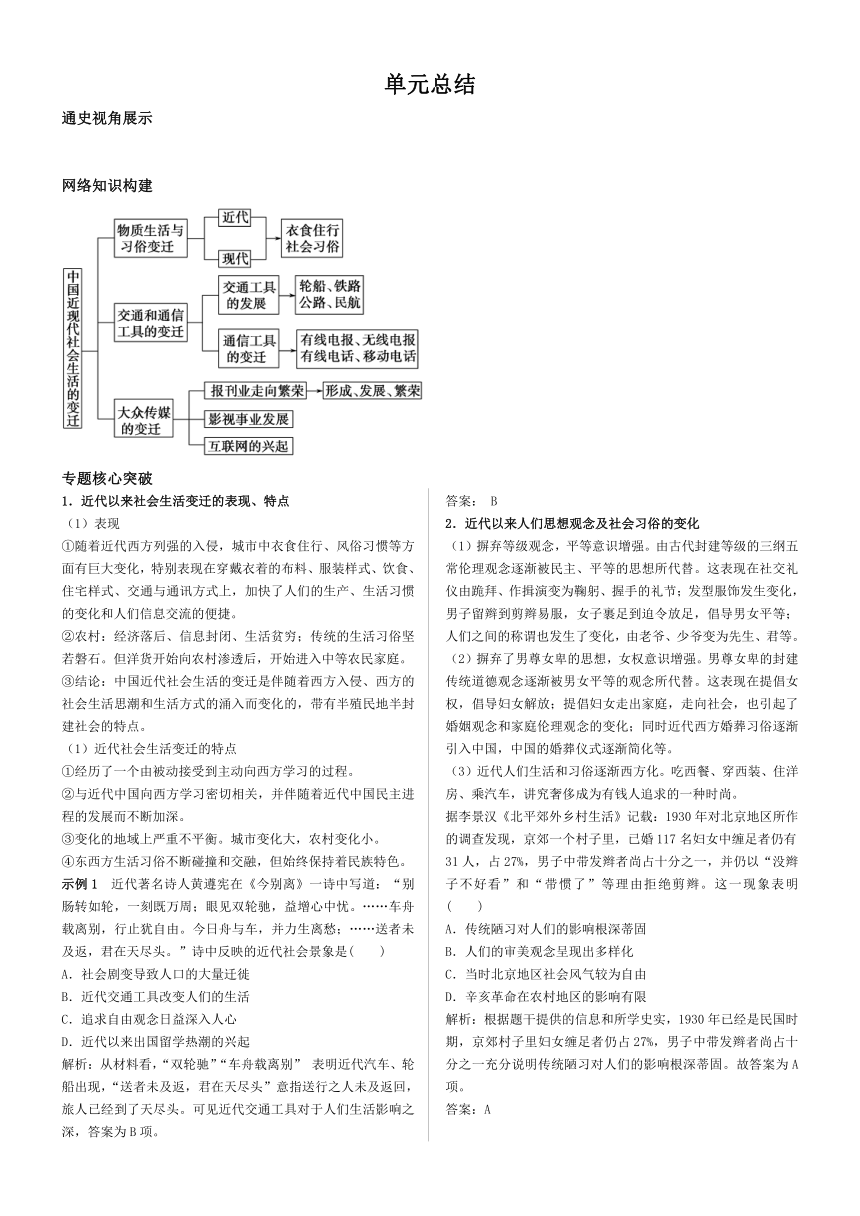

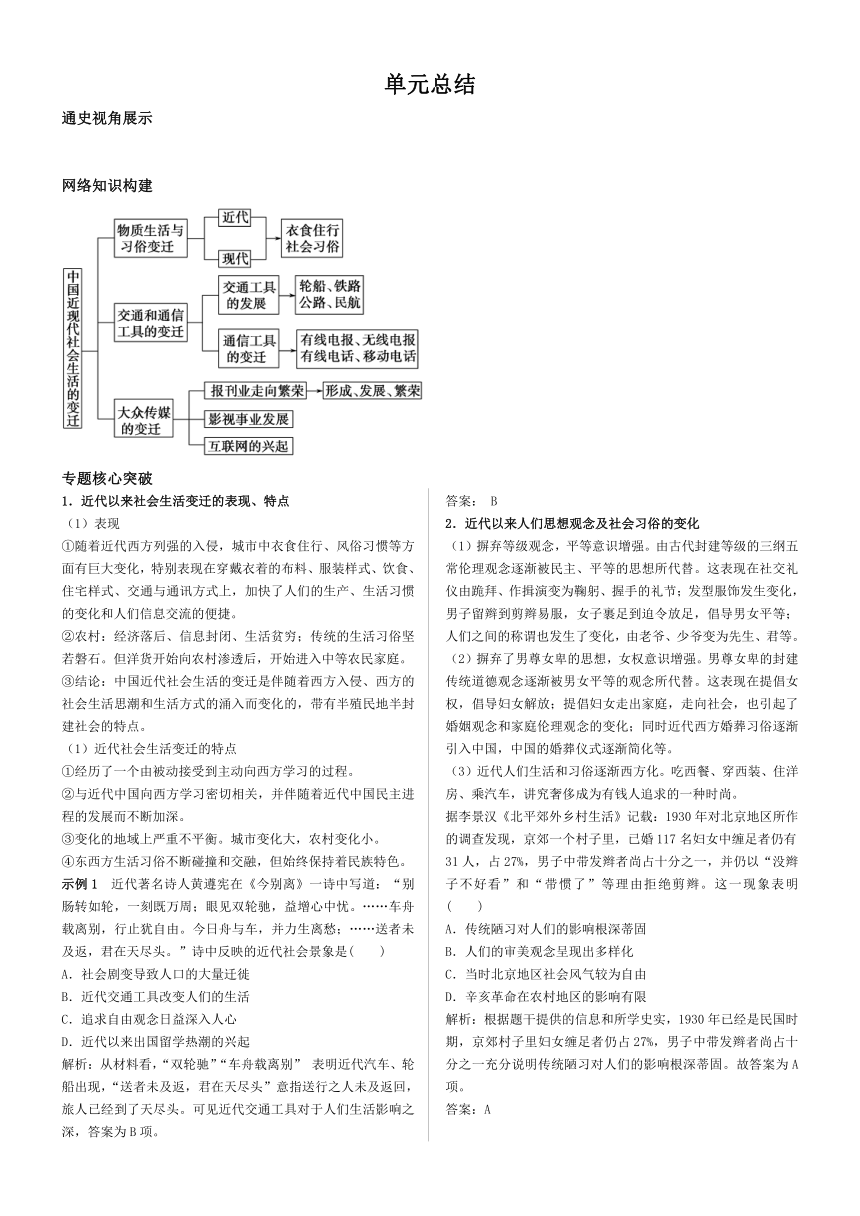

网络知识构建

专题核心突破

1.近代以来社会生活变迁的表现、特点

(1)表现

①随着近代西方列强的入侵,城市中衣食住行、风俗习惯等方面有巨大变化,特别表现在穿戴衣着的布料、服装样式、饮食、住宅样式、交通与通讯方式上,加快了人们的生产、生活习惯的变化和人们信息交流的便捷。

②农村:经济落后、信息封闭、生活贫穷;传统的生活习俗坚若磐石。但洋货开始向农村渗透后,开始进入中等农民家庭。

③结论:中国近代社会生活的变迁是伴随着西方入侵、西方的社会生活思潮和生活方式的涌入而变化的,带有半殖民地半封建社会的特点。

(1)近代社会生活变迁的特点

①经历了一个由被动接受到主动向西方学习的过程。

②与近代中国向西方学习密切相关,并伴随着近代中国民主进程的发展而不断加深。

③变化的地域上严重不平衡。城市变化大,农村变化小。

④东西方生活习俗不断碰撞和交融,但始终保持着民族特色。

示例1 近代著名诗人黄遵宪在《今别离》一诗中写道:“别肠转如轮,一刻既万周;眼见双轮驰,益增心中忧。……车舟载离别,行止犹自由。今日舟与车,并力生离愁;……送者未及返,君在天尽头。”诗中反映的近代社会景象是( )

A.社会剧变导致人口的大量迁徙

B.近代交通工具改变人们的生活

C.追求自由观念日益深入人心

D.近代以来出国留学热潮的兴起

解析:从材料看,“双轮驰”“车舟载离别” 表明近代汽车、轮船出现,“送者未及返,君在天尽头”意指送行之人未及返回,旅人已经到了天尽头。可见近代交通工具对于人们生活影响之深,答案为B项。

答案: B

2.近代以来人们思想观念及社会习俗的变化

(1)摒弃等级观念,平等意识增强。由古代封建等级的三纲五常伦理观念逐渐被民主、平等的思想所代替。这表现在社交礼仪由跪拜、作揖演变为鞠躬、握手的礼节;发型服饰发生变化,男子留辫到剪辫易服,女子裹足到迫令放足,倡导男女平等;人们之间的称谓也发生了变化,由老爷、少爷变为先生、君等。

(2)摒弃了男尊女卑的思想,女权意识增强。男尊女卑的封建传统道德观念逐渐被男女平等的观念所代替。这表现在提倡女权,倡导妇女解放;提倡妇女走出家庭,走向社会,也引起了婚姻观念和家庭伦理观念的变化;同时近代西方婚葬习俗逐渐引入中国,中国的婚葬仪式逐渐简化等。

(3)近代人们生活和习俗逐渐西方化。吃西餐、穿西装、住洋房、乘汽车,讲究奢侈成为有钱人追求的一种时尚。

据李景汉《北平郊外乡村生活》记载:1930年对北京地区所作的调查发现,京郊一个村子里,已婚117名妇女中缠足者仍有31人,占27%,男子中带发辫者尚占十分之一,并仍以“没辫子不好看”和“带惯了”等理由拒绝剪辫。这一现象表明( )

A.传统陋习对人们的影响根深蒂固

B.人们的审美观念呈现出多样化

C.当时北京地区社会风气较为自由

D.辛亥革命在农村地区的影响有限

解析:根据题干提供的信息和所学史实,1930年已经是民国时期,京郊村子里妇女缠足者仍占27%,男子中带发辫者尚占十分之一充分说明传统陋习对人们的影响根深蒂固。故答案为A项。

答案:A

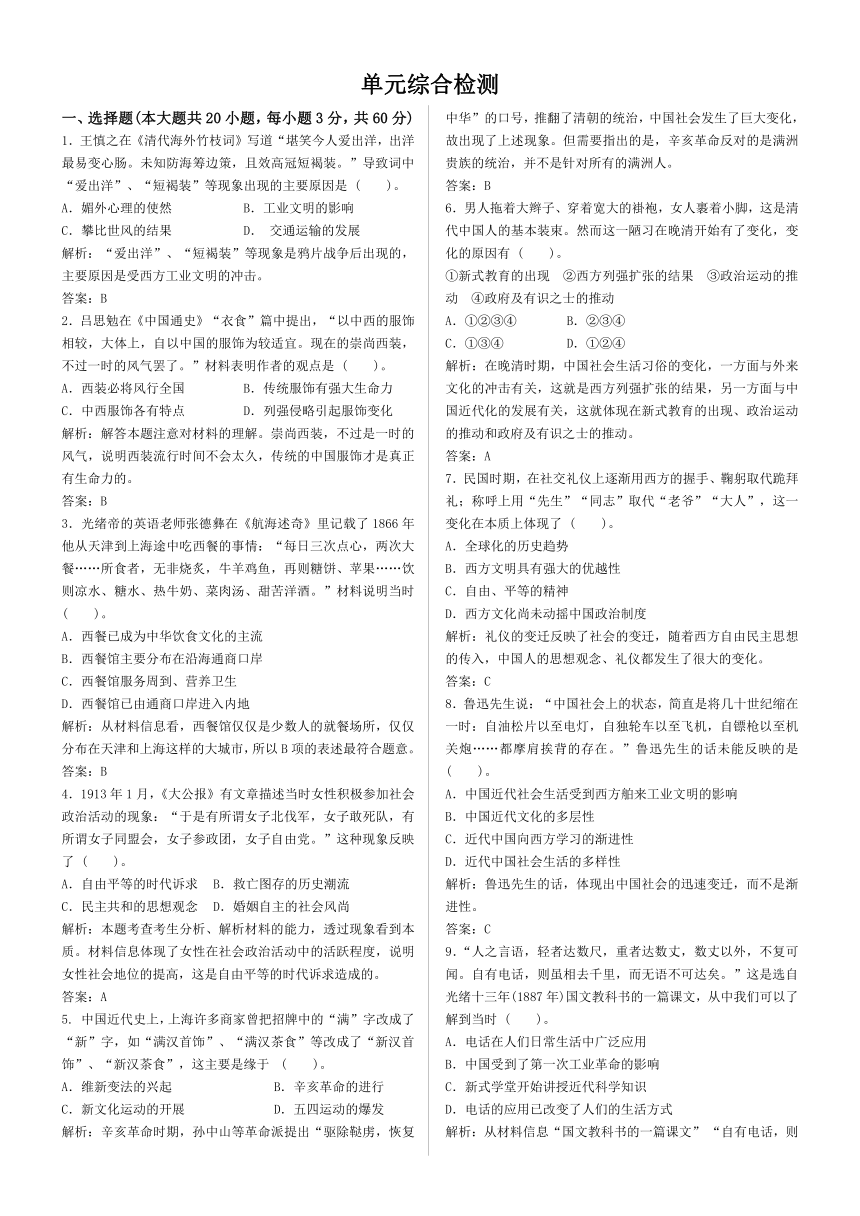

单元综合检测

一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分)

1.王慎之在《清代海外竹枝词》写道“堪笑今人爱出洋,出洋最易变心肠。未知防海筹边策,且效高冠短褐装。”导致词中“爱出洋”、“短褐装”等现象出现的主要原因是 ( )。

A.媚外心理的使然 B.工业文明的影响

C.攀比世风的结果 D. 交通运输的发展

解析:“爱出洋”、“短褐装”等现象是鸦片战争后出现的,主要原因是受西方工业文明的冲击。

答案:B

2.吕思勉在《中国通史》“衣食”篇中提出,“以中西的服饰相较,大体上,自以中国的服饰为较适宜。现在的崇尚西装,不过一时的风气罢了。”材料表明作者的观点是 ( )。

A.西装必将风行全国 B.传统服饰有强大生命力

C.中西服饰各有特点 D.列强侵略引起服饰变化

解析:解答本题注意对材料的理解。崇尚西装,不过是一时的风气,说明西装流行时间不会太久,传统的中国服饰才是真正有生命力的。

答案:B

3.光绪帝的英语老师张德彝在《航海述奇》里记载了1866年他从天津到上海途中吃西餐的事情:“每日三次点心,两次大餐……所食者,无非烧炙,牛羊鸡鱼,再则糖饼、苹果……饮则凉水、糖水、热牛奶、菜肉汤、甜苦洋酒。”材料说明当时 ( )。

A.西餐已成为中华饮食文化的主流

B.西餐馆主要分布在沿海通商口岸

C.西餐馆服务周到、营养卫生

D.西餐馆已由通商口岸进入内地

解析:从材料信息看,西餐馆仅仅是少数人的就餐场所,仅仅分布在天津和上海这样的大城市,所以B项的表述最符合题意。

答案:B

4.1913年1月,《大公报》有文章描述当时女性积极参加社会政治活动的现象:“于是有所谓女子北伐军,女子敢死队,有所谓女子同盟会,女子参政团,女子自由党。”这种现象反映了 ( )。

A.自由平等的时代诉求 B.救亡图存的历史潮流

C.民主共和的思想观念 D.婚姻自主的社会风尚

解析:本题考查考生分析、解析材料的能力,透过现象看到本质。材料信息体现了女性在社会政治活动中的活跃程度,说明女性社会地位的提高,这是自由平等的时代诉求造成的。

答案:A

5. 中国近代史上,上海许多商家曾把招牌中的“满”字改成了“新”字,如“满汉首饰”、“满汉茶食”等改成了“新汉首饰”、“新汉茶食”,这主要是缘于 ( )。

A.维新变法的兴起 B.辛亥革命的进行

C.新文化运动的开展 D.五四运动的爆发

解析:辛亥革命时期,孙中山等革命派提出“驱除鞑虏,恢复中华”的口号,推翻了清朝的统治,中国社会发生了巨大变化,故出现了上述现象。但需要指出的是,辛亥革命反对的是满洲贵族的统治,并不是针对所有的满洲人。

答案:B

6.男人拖着大辫子、穿着宽大的褂袍,女人裹着小脚,这是清代中国人的基本装束。然而这一陋习在晚清开始有了变化,变化的原因有 ( )。

①新式教育的出现 ②西方列强扩张的结果 ③政治运动的推动 ④政府及有识之士的推动

A.①②③④ B.②③④

C.①③④ D.①②④

解析:在晚清时期,中国社会生活习俗的变化,一方面与外来文化的冲击有关,这就是西方列强扩张的结果,另一方面与中国近代化的发展有关,这就体现在新式教育的出现、政治运动的推动和政府及有识之士的推动。

答案:A

7.民国时期,在社交礼仪上逐渐用西方的握手、鞠躬取代跪拜礼;称呼上用“先生”“同志”取代“老爷”“大人”,这一变化在本质上体现了 ( )。

A.全球化的历史趋势

B.西方文明具有强大的优越性

C.自由、平等的精神

D.西方文化尚未动摇中国政治制度

解析:礼仪的变迁反映了社会的变迁,随着西方自由民主思想的传入,中国人的思想观念、礼仪都发生了很大的变化。

答案:C

8.鲁迅先生说:“中国社会上的状态,简直是将几十世纪缩在一时:自油松片以至电灯,自独轮车以至飞机,自镖枪以至机关炮……都摩肩挨背的存在。”鲁迅先生的话未能反映的是 ( )。

A.中国近代社会生活受到西方舶来工业文明的影响

B.中国近代文化的多层性

C.近代中国向西方学习的渐进性

D.近代中国社会生活的多样性

解析:鲁迅先生的话,体现出中国社会的迅速变迁,而不是渐进性。

答案:C

9.“人之言语,轻者达数尺,重者达数丈,数丈以外,不复可闻。自有电话,则虽相去千里,而无语不可达矣。”这是选自光绪十三年(1887年)国文教科书的一篇课文,从中我们可以了解到当时 ( )。

A.电话在人们日常生活中广泛应用

B.中国受到了第一次工业革命的影响

C.新式学堂开始讲授近代科学知识

D.电话的应用已改变了人们的生活方式

解析:从材料信息“国文教科书的一篇课文” “自有电话,则虽相去千里,而无语不可达矣”,可知当时的新式学堂已经开始教授电话等近代科学知识。

答案:C

10.这两年,我国高铁发展迅速,创造两车重联情况下的世界高速铁路最高运营速度。作为新型交通工具的火车在19世纪末传入中国,对近代中国社会产生的影响有 ( )。

①促进了信息的交流和人们思想观念的转变 ②带来了一些城镇的兴衰 ③便利了列强进一步掠夺中国经济 ④减缓了中国半殖民地化的进程

A.①②③ B.①③④

C.②③④ D.①②④

解析:19世纪末,中国正逐渐沦为半殖民地半封建社会,火车传入中国,这是交通运输的发展,便利了人们的出行,可促进信息的交流和人们思想观念的转变,交通便利地区,特别是交通枢纽中心,发展迅速,带来了一些城镇的兴衰;交通便利,也有利于西方列强的军事、经济入侵,加深了中国半殖民地化。④错误,排除即可。

答案:A

11.下列关于互联网的表述,不正确的是 ( )。

A.首先应用于军事领域

B.推动了全球化的发展

C.对人类社会的发展产生巨大影响

D.20世纪40年代末,伴随计算机的发明而产生

解析:国际互联网是1969年出现的,是美苏冷战的产物。

答案:D

12. 1872年,有人作诗云:“见闻历历备于此,读之可惊复可喜。费去十文买一纸,博古通今从此始。”诗中所提的“纸”是 ( )。

A.传单 B.信件

C.报纸 D.书籍

解析:从材料信息可以看出,这种“纸”信息量大,内容多,博古通今,符合这些特点的只有报纸。

答案:C

13.清末上海出版的《游戏报》上记载道:“座客既集,停灯开演,旋见现一影,两西女作跳舞状,黄发蓬蓬,憨态可掬;又一影,两西人作角抵戏;又一影,为俄国两公主双双对舞,旁有一人奏乐应之;……种种诡异,不可名状……人生真梦幻泡影耳。”这段文字记载的是 ( )。

A.杂剧 B.京剧

C.电影 D.电视

解析:这是对电影的形象描述。

答案:C

14.学习历史可以用想象的方法来“重建”历史场景。假如你生活在1913年的中国,可能会看到以下哪一情形?( )

A.唐胥铁路开通

B.街上路人互行脱帽鞠躬礼

C.《申报》上刊登北伐战争的消息

D.李大钊发表《庶民的胜利》的演说

解析:唐胥铁路修建于19世纪80年代初;北伐战争发生于1926年;李大钊发表《庶民的胜利》的演说是在新文化运动时期。因此A、C、D三项所涉及的史实与1913年不符,排除。

答案:B

15.人类由信息封闭时代进入大众传媒时代的标志是( )

A.报刊的诞生 B.电影的诞生

C.电视的诞生 D.互联网的出现

15.A

16.在晚清时期,假如你是一名维新派,你会选择什么媒介来宣传自己的政治主张和开展政治斗争?( )

A.报纸 B.电影

C.互联网 D.电视

16.A

17.报纸是现代社会的重要媒体,它记录了社会的方方面面,给人们留下了反思历史的“原件”。下列报纸内容所反映的历史事件的先后顺序是( )

A.①②③④ B.②①③④

C.③④①② D.①④②③

解析:①项反映的事件是1915年开始的新文化运动,②项反映的事件是1868年外国传教士在中国的创办报刊,③项反映的事件是1972年美国总统尼克松访华,④项反映了2008年“神舟七号”飞船的成功发射。从时间排列,应该是B项。

答案:B

18.为了能更好地实现教育的公平性,让边远地区的孩子选择自己想要学的课程,可能选择的最佳现代化技术手段是( )

A.有线电视 B.无线广播

C.卫星电视 D.互联网

18.D

19.中央电视台电影频道网址是http: //www./bbs,网址设置“1905”的寓意是 ( )。

A.这一年电影诞生不久就传到了中国

B.这一年中国电影事业起步

C.这一年中国结束了电影无声的历史

D.这一年中国影片第一次获得国际荣誉

解析:1905年中国自己拍摄了电影《定军山》,标志着中国电影事业起步。

答案:B

20.2011年3月11日,日本突然发生了里氏9.0级大地震。15分钟后,这一不幸的消息已传到了世界大部分地区。人们迅速获知这一消息的途径主要是 ( )。

①报刊杂志 ②电影 ③电视 ④互联网

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

解析:注意要求的是迅速获取消息,所以不能选报刊杂志和电影。

答案:B

二、非选择题(本大题共2小题,每题20分,共40分)

21.(2013·日照模拟)阅读下列材料,回答问题。

材料一 以下是两幅反映20世纪二三十年代上海风貌的照片:图一为20年代初的女学生打扮,图二为30年代一些上海男子在与洋人的交往中的合影。

材料二 1939年建成的位于上海的“马勒住宅”,是挪威式建筑(图三)。当今上海的西菜馆名气最大的要数陕西南路上的“红房子西菜馆”(图四)。

(1)从图一、二人物的服饰中,你能得出哪些历史信息?(4分)

(2)上一问中的这些历史信息能说明什么?(6分)

(3)材料二涉及到中国近代物质生活的哪些方面?(4分)

(4)结合两组材料,说说近代中国出现的这些变化,意味着什么?(6分)

解析:本题主要考查中国近代服饰、建筑的变化及原因。第(1)问,要充分利用材料信息,最大程度地提炼两幅图中的信息,不要只看到服饰变化的一方面,也应看到未变化的一方面。第(2)问,在归纳基础上提炼出中西文化相互交融、相互共存的结论。第(3)、(4)问,首先要明确中国的服饰、住宅建筑的变化代表了人们生活方式和思想观念的变化,回答“意味着什么”即从这方面变化的深层次原因来思考。

答案:(1)20年代的上海女学生多穿各式旗袍,也有穿中国传统服装的;与外国人交往的中国男人有的穿西装,有的则穿传统的中装。

(2)当时的中国人受西方服饰的影响(有的直接穿西式服装,有的则在中式服装上进行改进,如旗袍的式样等);同时受传统观念的影响,仍有一些中国人穿着较为保守;反映了中西文化相互共存、相互交融的过程。

(3)西式居室建筑、西式饮食文化传入中国。

(4)随着西方对中国的侵略,西方的生活方式传入中国,逐渐对中国传统的生活方式和思想观念产生影响,并反映在中国社会生活的方方面面,如服饰、饮食、住宅建筑等。

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 西方列强的入侵,激起了中国数千年未有之剧变。先进的知识分子痛于内忧外患,认识到非革新不足以图存,然手无权柄可探,遂致力于办报,借以传播其主张,以言论觉醒天下。

材料二 2010年谁最红?小沈阳。“一夜成名是社会发展、技术进步和媒介发达的综合产物。”如今,互联网大行其道,一方面,造就了一批敢于追求成功、成名的“弄潮儿”,他们敢想敢秀,反映了社会进步带来的个体意识的提升;另一方面,造就了一批借“造浪”实现自我价值,间接满足心理期待的网民。

材料三 2011年春晚植入式广告提高了春晚的商业价值,这来自媒介自身存在的需求与压力。刘谦和小沈阳的走红和春晚的商业化运作是分不开的……(春晚)本该是一场风格各异的饕餮盛宴,却成为容易让人产生审美疲劳的重复节目。在一片唏嘘声中,春晚开始思索新道路。

(1)根据材料一,指出近代有识之士倡导办报刊的原因和主要目的。(4分)

(2)根据材料二、三,指出当今大众传播的媒介有什么重大变化?结合所学知识说明产生这些变化的主要原因。(8分)

(3)根据材料二、三,归纳刘谦和小沈阳一夜走红的原因有哪些?(8分)

答案:(1)原因:内忧外患;民族危机。主要目的:宣传革新主张,唤醒民众。

(2)电视和互联网成为大众传播的主要媒介。

主要原因:社会经济迅速发展;科学技术(电视和互联网技术)的进步;改革开放以来人们思想的解放;电视和互联网的资讯与娱乐功能的优越性等。

(3)原因:电视的普及和互联网技术的进步;社会上个人追求成功、成名意识的提升;大众媒体生存的竞争;娱乐活动的不断创新;刘谦和小沈阳演出的平民化,贴近了大众的娱乐心态等。

阅读下列材料:

材料一 今则万国交通,趋于尚同,而吾以一国衣服独异,则情意不亲,邦交不结矣。且今物质修明,尤尚机器,辫发长垂,行动摇舞,误缠机器,可以立死,今为机器之世,多机器则强,少机器则弱,辫发与机器,不相容者也。且兵争之世,执戈跨马,辫尤不便,其势不能不去之。欧美百数十年前,人皆辫发也,至近数十年,机器日新,兵事日精,乃尽剪之,今既举国皆兵,断发之俗,万国同风矣。且垂辫既易污衣,而蓄发尤增多垢,衣污则观瞻不美,沐难则卫生非宜,梳刮则费时甚多,若在外国,为外人指笑,儿童牵弄,既缘国弱,尤遭戏侮,斥为豚尾,出入不便,去之无损,留之反劳。

——康有为《请断发易服改元折》

材料二 我们为剪辫的最后目的,应该大家联合起来等到全体的中国人都可以剪辫子时,才把辫剪掉。若是一个一个地把发辫剪下,是不相宜的。这种愚蠢的风俗,是满洲人强迫我们做成的,必须等全体的中国人决心把它剪掉,或者至少要有一个大多数,使全世界都知道才行。并且这种发辫不过是中国所受许多耻辱中一种,我们应该立刻把许多耻辱去掉的。

——《孙中山年谱长册》

请回答:

(1)请概括材料一中康有为主张“断发”的理由。(不得摘抄原文)

(2)孙中山为什么主张“剪辫”?

(3)试分析康有为与孙中山主张的相同点。

助考园地 解答比较类解析题的一般方法——“比较项定位”及案例

高考试题库(www.)我的高考我做主!

高考试题库(www.)我的高考我做主!

单元总结

通史视角展示

网络知识构建

专题核心突破

1.近代以来社会生活变迁的表现、特点

(1)表现

①随着近代西方列强的入侵,城市中衣食住行、风俗习惯等方面有巨大变化,特别表现在穿戴衣着的布料、服装样式、饮食、住宅样式、交通与通讯方式上,加快了人们的生产、生活习惯的变化和人们信息交流的便捷。

②农村:经济落后、信息封闭、生活贫穷;传统的生活习俗坚若磐石。但洋货开始向农村渗透后,开始进入中等农民家庭。

③结论:中国近代社会生活的变迁是伴随着西方入侵、西方的社会生活思潮和生活方式的涌入而变化的,带有半殖民地半封建社会的特点。

(1)近代社会生活变迁的特点

①经历了一个由被动接受到主动向西方学习的过程。

②与近代中国向西方学习密切相关,并伴随着近代中国民主进程的发展而不断加深。

③变化的地域上严重不平衡。城市变化大,农村变化小。

④东西方生活习俗不断碰撞和交融,但始终保持着民族特色。

示例1 近代著名诗人黄遵宪在《今别离》一诗中写道:“别肠转如轮,一刻既万周;眼见双轮驰,益增心中忧。……车舟载离别,行止犹自由。今日舟与车,并力生离愁;……送者未及返,君在天尽头。”诗中反映的近代社会景象是( )

A.社会剧变导致人口的大量迁徙

B.近代交通工具改变人们的生活

C.追求自由观念日益深入人心

D.近代以来出国留学热潮的兴起

解析:从材料看,“双轮驰”“车舟载离别” 表明近代汽车、轮船出现,“送者未及返,君在天尽头”意指送行之人未及返回,旅人已经到了天尽头。可见近代交通工具对于人们生活影响之深,答案为B项。

答案: B

2.近代以来人们思想观念及社会习俗的变化

(1)摒弃等级观念,平等意识增强。由古代封建等级的三纲五常伦理观念逐渐被民主、平等的思想所代替。这表现在社交礼仪由跪拜、作揖演变为鞠躬、握手的礼节;发型服饰发生变化,男子留辫到剪辫易服,女子裹足到迫令放足,倡导男女平等;人们之间的称谓也发生了变化,由老爷、少爷变为先生、君等。

(2)摒弃了男尊女卑的思想,女权意识增强。男尊女卑的封建传统道德观念逐渐被男女平等的观念所代替。这表现在提倡女权,倡导妇女解放;提倡妇女走出家庭,走向社会,也引起了婚姻观念和家庭伦理观念的变化;同时近代西方婚葬习俗逐渐引入中国,中国的婚葬仪式逐渐简化等。

(3)近代人们生活和习俗逐渐西方化。吃西餐、穿西装、住洋房、乘汽车,讲究奢侈成为有钱人追求的一种时尚。

据李景汉《北平郊外乡村生活》记载:1930年对北京地区所作的调查发现,京郊一个村子里,已婚117名妇女中缠足者仍有31人,占27%,男子中带发辫者尚占十分之一,并仍以“没辫子不好看”和“带惯了”等理由拒绝剪辫。这一现象表明( )

A.传统陋习对人们的影响根深蒂固

B.人们的审美观念呈现出多样化

C.当时北京地区社会风气较为自由

D.辛亥革命在农村地区的影响有限

解析:根据题干提供的信息和所学史实,1930年已经是民国时期,京郊村子里妇女缠足者仍占27%,男子中带发辫者尚占十分之一充分说明传统陋习对人们的影响根深蒂固。故答案为A项。

答案:A

单元综合检测

一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分)

1.王慎之在《清代海外竹枝词》写道“堪笑今人爱出洋,出洋最易变心肠。未知防海筹边策,且效高冠短褐装。”导致词中“爱出洋”、“短褐装”等现象出现的主要原因是 ( )。

A.媚外心理的使然 B.工业文明的影响

C.攀比世风的结果 D. 交通运输的发展

解析:“爱出洋”、“短褐装”等现象是鸦片战争后出现的,主要原因是受西方工业文明的冲击。

答案:B

2.吕思勉在《中国通史》“衣食”篇中提出,“以中西的服饰相较,大体上,自以中国的服饰为较适宜。现在的崇尚西装,不过一时的风气罢了。”材料表明作者的观点是 ( )。

A.西装必将风行全国 B.传统服饰有强大生命力

C.中西服饰各有特点 D.列强侵略引起服饰变化

解析:解答本题注意对材料的理解。崇尚西装,不过是一时的风气,说明西装流行时间不会太久,传统的中国服饰才是真正有生命力的。

答案:B

3.光绪帝的英语老师张德彝在《航海述奇》里记载了1866年他从天津到上海途中吃西餐的事情:“每日三次点心,两次大餐……所食者,无非烧炙,牛羊鸡鱼,再则糖饼、苹果……饮则凉水、糖水、热牛奶、菜肉汤、甜苦洋酒。”材料说明当时 ( )。

A.西餐已成为中华饮食文化的主流

B.西餐馆主要分布在沿海通商口岸

C.西餐馆服务周到、营养卫生

D.西餐馆已由通商口岸进入内地

解析:从材料信息看,西餐馆仅仅是少数人的就餐场所,仅仅分布在天津和上海这样的大城市,所以B项的表述最符合题意。

答案:B

4.1913年1月,《大公报》有文章描述当时女性积极参加社会政治活动的现象:“于是有所谓女子北伐军,女子敢死队,有所谓女子同盟会,女子参政团,女子自由党。”这种现象反映了 ( )。

A.自由平等的时代诉求 B.救亡图存的历史潮流

C.民主共和的思想观念 D.婚姻自主的社会风尚

解析:本题考查考生分析、解析材料的能力,透过现象看到本质。材料信息体现了女性在社会政治活动中的活跃程度,说明女性社会地位的提高,这是自由平等的时代诉求造成的。

答案:A

5. 中国近代史上,上海许多商家曾把招牌中的“满”字改成了“新”字,如“满汉首饰”、“满汉茶食”等改成了“新汉首饰”、“新汉茶食”,这主要是缘于 ( )。

A.维新变法的兴起 B.辛亥革命的进行

C.新文化运动的开展 D.五四运动的爆发

解析:辛亥革命时期,孙中山等革命派提出“驱除鞑虏,恢复中华”的口号,推翻了清朝的统治,中国社会发生了巨大变化,故出现了上述现象。但需要指出的是,辛亥革命反对的是满洲贵族的统治,并不是针对所有的满洲人。

答案:B

6.男人拖着大辫子、穿着宽大的褂袍,女人裹着小脚,这是清代中国人的基本装束。然而这一陋习在晚清开始有了变化,变化的原因有 ( )。

①新式教育的出现 ②西方列强扩张的结果 ③政治运动的推动 ④政府及有识之士的推动

A.①②③④ B.②③④

C.①③④ D.①②④

解析:在晚清时期,中国社会生活习俗的变化,一方面与外来文化的冲击有关,这就是西方列强扩张的结果,另一方面与中国近代化的发展有关,这就体现在新式教育的出现、政治运动的推动和政府及有识之士的推动。

答案:A

7.民国时期,在社交礼仪上逐渐用西方的握手、鞠躬取代跪拜礼;称呼上用“先生”“同志”取代“老爷”“大人”,这一变化在本质上体现了 ( )。

A.全球化的历史趋势

B.西方文明具有强大的优越性

C.自由、平等的精神

D.西方文化尚未动摇中国政治制度

解析:礼仪的变迁反映了社会的变迁,随着西方自由民主思想的传入,中国人的思想观念、礼仪都发生了很大的变化。

答案:C

8.鲁迅先生说:“中国社会上的状态,简直是将几十世纪缩在一时:自油松片以至电灯,自独轮车以至飞机,自镖枪以至机关炮……都摩肩挨背的存在。”鲁迅先生的话未能反映的是 ( )。

A.中国近代社会生活受到西方舶来工业文明的影响

B.中国近代文化的多层性

C.近代中国向西方学习的渐进性

D.近代中国社会生活的多样性

解析:鲁迅先生的话,体现出中国社会的迅速变迁,而不是渐进性。

答案:C

9.“人之言语,轻者达数尺,重者达数丈,数丈以外,不复可闻。自有电话,则虽相去千里,而无语不可达矣。”这是选自光绪十三年(1887年)国文教科书的一篇课文,从中我们可以了解到当时 ( )。

A.电话在人们日常生活中广泛应用

B.中国受到了第一次工业革命的影响

C.新式学堂开始讲授近代科学知识

D.电话的应用已改变了人们的生活方式

解析:从材料信息“国文教科书的一篇课文” “自有电话,则虽相去千里,而无语不可达矣”,可知当时的新式学堂已经开始教授电话等近代科学知识。

答案:C

10.这两年,我国高铁发展迅速,创造两车重联情况下的世界高速铁路最高运营速度。作为新型交通工具的火车在19世纪末传入中国,对近代中国社会产生的影响有 ( )。

①促进了信息的交流和人们思想观念的转变 ②带来了一些城镇的兴衰 ③便利了列强进一步掠夺中国经济 ④减缓了中国半殖民地化的进程

A.①②③ B.①③④

C.②③④ D.①②④

解析:19世纪末,中国正逐渐沦为半殖民地半封建社会,火车传入中国,这是交通运输的发展,便利了人们的出行,可促进信息的交流和人们思想观念的转变,交通便利地区,特别是交通枢纽中心,发展迅速,带来了一些城镇的兴衰;交通便利,也有利于西方列强的军事、经济入侵,加深了中国半殖民地化。④错误,排除即可。

答案:A

11.下列关于互联网的表述,不正确的是 ( )。

A.首先应用于军事领域

B.推动了全球化的发展

C.对人类社会的发展产生巨大影响

D.20世纪40年代末,伴随计算机的发明而产生

解析:国际互联网是1969年出现的,是美苏冷战的产物。

答案:D

12. 1872年,有人作诗云:“见闻历历备于此,读之可惊复可喜。费去十文买一纸,博古通今从此始。”诗中所提的“纸”是 ( )。

A.传单 B.信件

C.报纸 D.书籍

解析:从材料信息可以看出,这种“纸”信息量大,内容多,博古通今,符合这些特点的只有报纸。

答案:C

13.清末上海出版的《游戏报》上记载道:“座客既集,停灯开演,旋见现一影,两西女作跳舞状,黄发蓬蓬,憨态可掬;又一影,两西人作角抵戏;又一影,为俄国两公主双双对舞,旁有一人奏乐应之;……种种诡异,不可名状……人生真梦幻泡影耳。”这段文字记载的是 ( )。

A.杂剧 B.京剧

C.电影 D.电视

解析:这是对电影的形象描述。

答案:C

14.学习历史可以用想象的方法来“重建”历史场景。假如你生活在1913年的中国,可能会看到以下哪一情形?( )

A.唐胥铁路开通

B.街上路人互行脱帽鞠躬礼

C.《申报》上刊登北伐战争的消息

D.李大钊发表《庶民的胜利》的演说

解析:唐胥铁路修建于19世纪80年代初;北伐战争发生于1926年;李大钊发表《庶民的胜利》的演说是在新文化运动时期。因此A、C、D三项所涉及的史实与1913年不符,排除。

答案:B

15.人类由信息封闭时代进入大众传媒时代的标志是( )

A.报刊的诞生 B.电影的诞生

C.电视的诞生 D.互联网的出现

15.A

16.在晚清时期,假如你是一名维新派,你会选择什么媒介来宣传自己的政治主张和开展政治斗争?( )

A.报纸 B.电影

C.互联网 D.电视

16.A

17.报纸是现代社会的重要媒体,它记录了社会的方方面面,给人们留下了反思历史的“原件”。下列报纸内容所反映的历史事件的先后顺序是( )

A.①②③④ B.②①③④

C.③④①② D.①④②③

解析:①项反映的事件是1915年开始的新文化运动,②项反映的事件是1868年外国传教士在中国的创办报刊,③项反映的事件是1972年美国总统尼克松访华,④项反映了2008年“神舟七号”飞船的成功发射。从时间排列,应该是B项。

答案:B

18.为了能更好地实现教育的公平性,让边远地区的孩子选择自己想要学的课程,可能选择的最佳现代化技术手段是( )

A.有线电视 B.无线广播

C.卫星电视 D.互联网

18.D

19.中央电视台电影频道网址是http: //www./bbs,网址设置“1905”的寓意是 ( )。

A.这一年电影诞生不久就传到了中国

B.这一年中国电影事业起步

C.这一年中国结束了电影无声的历史

D.这一年中国影片第一次获得国际荣誉

解析:1905年中国自己拍摄了电影《定军山》,标志着中国电影事业起步。

答案:B

20.2011年3月11日,日本突然发生了里氏9.0级大地震。15分钟后,这一不幸的消息已传到了世界大部分地区。人们迅速获知这一消息的途径主要是 ( )。

①报刊杂志 ②电影 ③电视 ④互联网

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

解析:注意要求的是迅速获取消息,所以不能选报刊杂志和电影。

答案:B

二、非选择题(本大题共2小题,每题20分,共40分)

21.(2013·日照模拟)阅读下列材料,回答问题。

材料一 以下是两幅反映20世纪二三十年代上海风貌的照片:图一为20年代初的女学生打扮,图二为30年代一些上海男子在与洋人的交往中的合影。

材料二 1939年建成的位于上海的“马勒住宅”,是挪威式建筑(图三)。当今上海的西菜馆名气最大的要数陕西南路上的“红房子西菜馆”(图四)。

(1)从图一、二人物的服饰中,你能得出哪些历史信息?(4分)

(2)上一问中的这些历史信息能说明什么?(6分)

(3)材料二涉及到中国近代物质生活的哪些方面?(4分)

(4)结合两组材料,说说近代中国出现的这些变化,意味着什么?(6分)

解析:本题主要考查中国近代服饰、建筑的变化及原因。第(1)问,要充分利用材料信息,最大程度地提炼两幅图中的信息,不要只看到服饰变化的一方面,也应看到未变化的一方面。第(2)问,在归纳基础上提炼出中西文化相互交融、相互共存的结论。第(3)、(4)问,首先要明确中国的服饰、住宅建筑的变化代表了人们生活方式和思想观念的变化,回答“意味着什么”即从这方面变化的深层次原因来思考。

答案:(1)20年代的上海女学生多穿各式旗袍,也有穿中国传统服装的;与外国人交往的中国男人有的穿西装,有的则穿传统的中装。

(2)当时的中国人受西方服饰的影响(有的直接穿西式服装,有的则在中式服装上进行改进,如旗袍的式样等);同时受传统观念的影响,仍有一些中国人穿着较为保守;反映了中西文化相互共存、相互交融的过程。

(3)西式居室建筑、西式饮食文化传入中国。

(4)随着西方对中国的侵略,西方的生活方式传入中国,逐渐对中国传统的生活方式和思想观念产生影响,并反映在中国社会生活的方方面面,如服饰、饮食、住宅建筑等。

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 西方列强的入侵,激起了中国数千年未有之剧变。先进的知识分子痛于内忧外患,认识到非革新不足以图存,然手无权柄可探,遂致力于办报,借以传播其主张,以言论觉醒天下。

材料二 2010年谁最红?小沈阳。“一夜成名是社会发展、技术进步和媒介发达的综合产物。”如今,互联网大行其道,一方面,造就了一批敢于追求成功、成名的“弄潮儿”,他们敢想敢秀,反映了社会进步带来的个体意识的提升;另一方面,造就了一批借“造浪”实现自我价值,间接满足心理期待的网民。

材料三 2011年春晚植入式广告提高了春晚的商业价值,这来自媒介自身存在的需求与压力。刘谦和小沈阳的走红和春晚的商业化运作是分不开的……(春晚)本该是一场风格各异的饕餮盛宴,却成为容易让人产生审美疲劳的重复节目。在一片唏嘘声中,春晚开始思索新道路。

(1)根据材料一,指出近代有识之士倡导办报刊的原因和主要目的。(4分)

(2)根据材料二、三,指出当今大众传播的媒介有什么重大变化?结合所学知识说明产生这些变化的主要原因。(8分)

(3)根据材料二、三,归纳刘谦和小沈阳一夜走红的原因有哪些?(8分)

答案:(1)原因:内忧外患;民族危机。主要目的:宣传革新主张,唤醒民众。

(2)电视和互联网成为大众传播的主要媒介。

主要原因:社会经济迅速发展;科学技术(电视和互联网技术)的进步;改革开放以来人们思想的解放;电视和互联网的资讯与娱乐功能的优越性等。

(3)原因:电视的普及和互联网技术的进步;社会上个人追求成功、成名意识的提升;大众媒体生存的竞争;娱乐活动的不断创新;刘谦和小沈阳演出的平民化,贴近了大众的娱乐心态等。

阅读下列材料:

材料一 今则万国交通,趋于尚同,而吾以一国衣服独异,则情意不亲,邦交不结矣。且今物质修明,尤尚机器,辫发长垂,行动摇舞,误缠机器,可以立死,今为机器之世,多机器则强,少机器则弱,辫发与机器,不相容者也。且兵争之世,执戈跨马,辫尤不便,其势不能不去之。欧美百数十年前,人皆辫发也,至近数十年,机器日新,兵事日精,乃尽剪之,今既举国皆兵,断发之俗,万国同风矣。且垂辫既易污衣,而蓄发尤增多垢,衣污则观瞻不美,沐难则卫生非宜,梳刮则费时甚多,若在外国,为外人指笑,儿童牵弄,既缘国弱,尤遭戏侮,斥为豚尾,出入不便,去之无损,留之反劳。

——康有为《请断发易服改元折》

材料二 我们为剪辫的最后目的,应该大家联合起来等到全体的中国人都可以剪辫子时,才把辫剪掉。若是一个一个地把发辫剪下,是不相宜的。这种愚蠢的风俗,是满洲人强迫我们做成的,必须等全体的中国人决心把它剪掉,或者至少要有一个大多数,使全世界都知道才行。并且这种发辫不过是中国所受许多耻辱中一种,我们应该立刻把许多耻辱去掉的。

——《孙中山年谱长册》

请回答:

(1)请概括材料一中康有为主张“断发”的理由。(不得摘抄原文)

(2)孙中山为什么主张“剪辫”?

(3)试分析康有为与孙中山主张的相同点。

助考园地 解答比较类解析题的一般方法——“比较项定位”及案例

高考试题库(www.)我的高考我做主!

高考试题库(www.)我的高考我做主!

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势