人教版(2019)必修第一册 3.3 牛顿第三定律 教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)必修第一册 3.3 牛顿第三定律 教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 10.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-02-19 13:45:12 | ||

图片预览

文档简介

牛顿第三定律

一、教学内容与学生分析

1.教材分析:牛顿第三定律不仅揭示了两个物体间相互作用的规律,而且为解决力学问题,转换研究对象提供了理论基础。并且让学生经历牛顿第三定律的探索和验证过程,有助于丰富学生的物理活动实验,培养学生思维能力,形成相互作用观,并解决实际问题。了解物体间作用的性质,这些同生、同灭、同变化、同性质,从这个意义上说,作用力和反作用力的关系中蕴含着深刻的哲学思想。

2.学情分析:初中已经知道力的作用是相互的,还能区分一对相互作用力和一对平衡力,但是,在初中阶段没引入作用力和反作用力的概念,也没有说明作用力和反作用力的大小关系及其共线关系。

3.教学目标:认识力的作用是相互的,能找出任意一个力对应的反作用力;掌握牛顿第三定律的内容,知道作用力和反作用力的关系不受物体运动状态和参考系等的影响;运用牛顿第三定律解释生活中的有关问题;运用牛顿第三定律解决受力分析中的相互作用力问题。

4.教学难点:学生学习牛顿第三定律可能遇到的困难。由于受生活经验的影响,有些学生会认为,某些性质较强的物体对该性质较弱的物体有力的作用,反之则没有,这种强者大于弱者的力或者主动施力者大于被动施力者的观念根深蒂固,转变有难度。还有的学生会认为一对相互作用力的大小关系与物体的运动状态有关,如人拉手拉车加速前进,会认为人拉车的力大于车拉人的力。牛顿第三定律学习遇到的第二类困难是对“作用力和反作用力作用在同一直线上”这一关系,缺乏实验的支持。

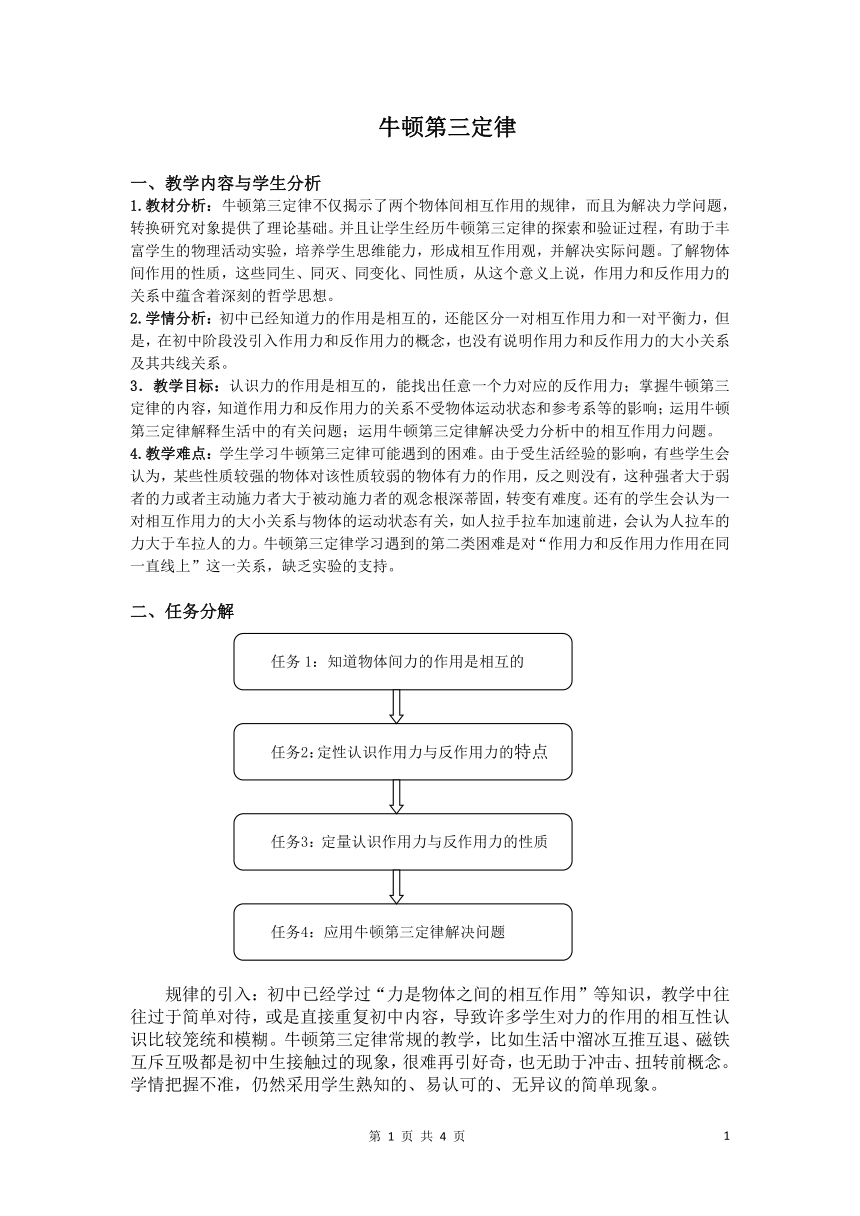

二、任务分解

(

任务

1

:知道

物体间力的作用是相互的

)

(

任务

2

:

定性认识作用力与反作用力的

特点

)

(

任务

3

:

定量认识作用力与反作用力的性质

)

(

任务

4

:

应用牛顿第三定律解决问题

)

规律的引入:初中已经学过“力是物体之间的相互作用”等知识,教学中往往过于简单对待,或是直接重复初中内容,导致许多学生对力的作用的相互性认识比较笼统和模糊。牛顿第三定律常规的教学,比如生活中溜冰互推互退、磁铁互斥互吸都是初中生接触过的现象,很难再引好奇,也无助于冲击、扭转前概念。学情把握不准,仍然采用学生熟知的、易认可的、无异议的简单现象。

三、教学方法

教师启发引导并结合实验探究

四、教学准备

推车、跳跳球、电动小车、轨道小车、弹簧秤、气垫平板、强磁体、力传感器等

五、教学活动

(

任务

1

:知道

物体间力的作用是相互的

)

(一)、创设情景,导入新课,制造悬念

情境:两个同学进行拔河比赛,赢的同学站在推车上再拔一次。

结论:物体间力的作用是相互的。

(二)、实验探究

(

任务

2

:

定性认识作用力与反作用力的

特点

)

三组演示实验(顶气球、汽车驱动、磁力小车)

学生可能的猜测:等大、反向、共线、异体、同性、同变……

总结:A球给B球一个压力的同时B球也给了A球一个压力,地面给车一个摩擦力使它前进的同时它也给了路面一个摩擦力,磁体A给磁体B一个磁力的同时B也给了A一个磁力,这些现象说明物体间力的作用是相互的。

(三)、实验探究,定量探究作用力和反作用力的性质

(

任务

3

:

定量认识作用力与反作用力的性质

)

1.弹簧弹力(学生实验)

两个弹簧秤对拉,可能出现不相等,要重新调零,或者弹簧秤使用不规范。

2.摩擦力

如何消除接触面的影响?

3.非接触力(传感器)

用力传感器精确反映力随时间变化的瞬时情况,引导学生归纳出作用力和反作用力总是大小相等、同产生、同变化、同消失的规律。

经过上面的研究我们发现无论物体间受到的是弹力、摩擦力、非接触力,还是其它一些力,无论物体是静止、运动、还是变速,作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一直线上。作用力和反作用力一定作用于不同的物体上,在受力物体上是对立的,但它们之间等大、反向共线的规律又是统一的,这就是哲学三大定律之一的对立统一规律,我们就把这条规律称为牛顿第三定律。它指出两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。

(四)、应用

(

任务

4

:

应用牛顿第三定律解决问题

)

最后用牛顿第三定律分析刚上课时的那场拔河比赛,首尾相应,转变赢者力大的固有观念。

六、板书设计

牛顿第三定律

总是

作用力 反作用力

等大、反向共线

4

第 4 页 共 4 页

一、教学内容与学生分析

1.教材分析:牛顿第三定律不仅揭示了两个物体间相互作用的规律,而且为解决力学问题,转换研究对象提供了理论基础。并且让学生经历牛顿第三定律的探索和验证过程,有助于丰富学生的物理活动实验,培养学生思维能力,形成相互作用观,并解决实际问题。了解物体间作用的性质,这些同生、同灭、同变化、同性质,从这个意义上说,作用力和反作用力的关系中蕴含着深刻的哲学思想。

2.学情分析:初中已经知道力的作用是相互的,还能区分一对相互作用力和一对平衡力,但是,在初中阶段没引入作用力和反作用力的概念,也没有说明作用力和反作用力的大小关系及其共线关系。

3.教学目标:认识力的作用是相互的,能找出任意一个力对应的反作用力;掌握牛顿第三定律的内容,知道作用力和反作用力的关系不受物体运动状态和参考系等的影响;运用牛顿第三定律解释生活中的有关问题;运用牛顿第三定律解决受力分析中的相互作用力问题。

4.教学难点:学生学习牛顿第三定律可能遇到的困难。由于受生活经验的影响,有些学生会认为,某些性质较强的物体对该性质较弱的物体有力的作用,反之则没有,这种强者大于弱者的力或者主动施力者大于被动施力者的观念根深蒂固,转变有难度。还有的学生会认为一对相互作用力的大小关系与物体的运动状态有关,如人拉手拉车加速前进,会认为人拉车的力大于车拉人的力。牛顿第三定律学习遇到的第二类困难是对“作用力和反作用力作用在同一直线上”这一关系,缺乏实验的支持。

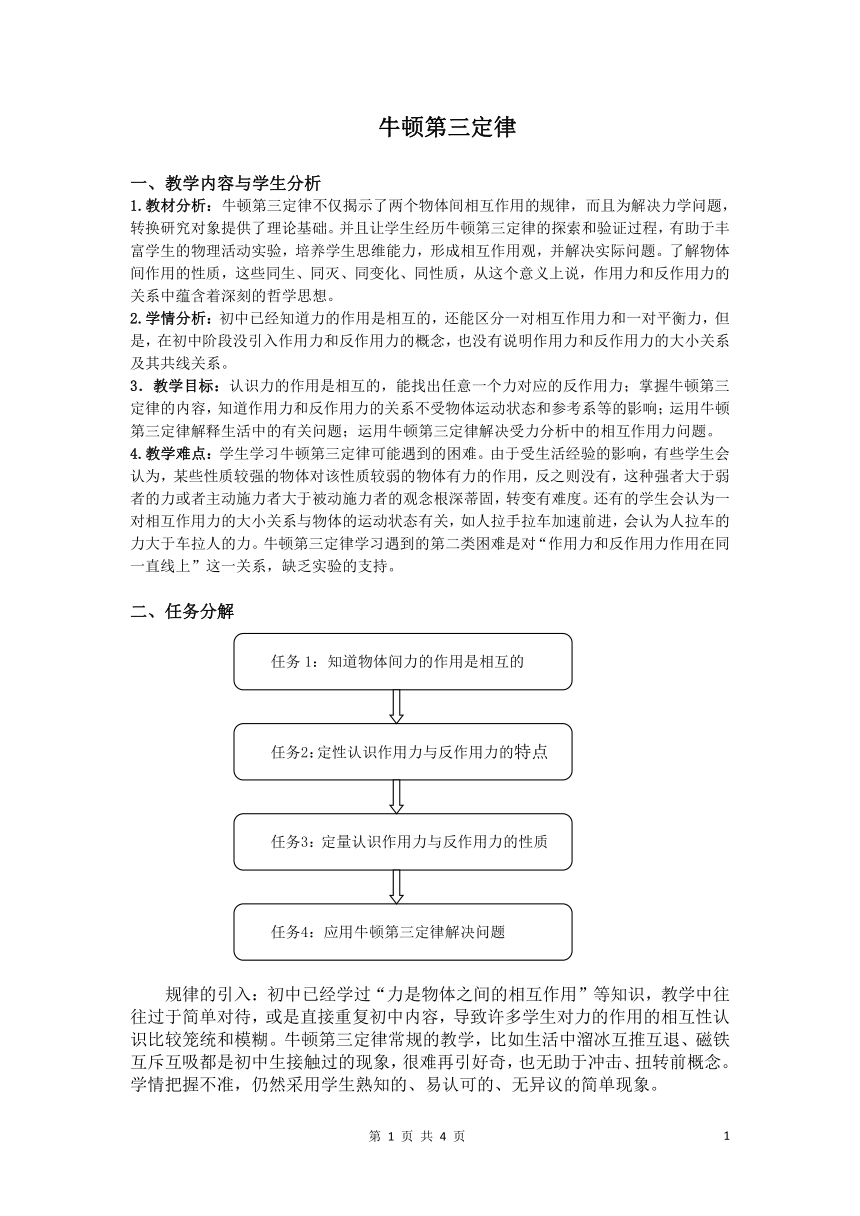

二、任务分解

(

任务

1

:知道

物体间力的作用是相互的

)

(

任务

2

:

定性认识作用力与反作用力的

特点

)

(

任务

3

:

定量认识作用力与反作用力的性质

)

(

任务

4

:

应用牛顿第三定律解决问题

)

规律的引入:初中已经学过“力是物体之间的相互作用”等知识,教学中往往过于简单对待,或是直接重复初中内容,导致许多学生对力的作用的相互性认识比较笼统和模糊。牛顿第三定律常规的教学,比如生活中溜冰互推互退、磁铁互斥互吸都是初中生接触过的现象,很难再引好奇,也无助于冲击、扭转前概念。学情把握不准,仍然采用学生熟知的、易认可的、无异议的简单现象。

三、教学方法

教师启发引导并结合实验探究

四、教学准备

推车、跳跳球、电动小车、轨道小车、弹簧秤、气垫平板、强磁体、力传感器等

五、教学活动

(

任务

1

:知道

物体间力的作用是相互的

)

(一)、创设情景,导入新课,制造悬念

情境:两个同学进行拔河比赛,赢的同学站在推车上再拔一次。

结论:物体间力的作用是相互的。

(二)、实验探究

(

任务

2

:

定性认识作用力与反作用力的

特点

)

三组演示实验(顶气球、汽车驱动、磁力小车)

学生可能的猜测:等大、反向、共线、异体、同性、同变……

总结:A球给B球一个压力的同时B球也给了A球一个压力,地面给车一个摩擦力使它前进的同时它也给了路面一个摩擦力,磁体A给磁体B一个磁力的同时B也给了A一个磁力,这些现象说明物体间力的作用是相互的。

(三)、实验探究,定量探究作用力和反作用力的性质

(

任务

3

:

定量认识作用力与反作用力的性质

)

1.弹簧弹力(学生实验)

两个弹簧秤对拉,可能出现不相等,要重新调零,或者弹簧秤使用不规范。

2.摩擦力

如何消除接触面的影响?

3.非接触力(传感器)

用力传感器精确反映力随时间变化的瞬时情况,引导学生归纳出作用力和反作用力总是大小相等、同产生、同变化、同消失的规律。

经过上面的研究我们发现无论物体间受到的是弹力、摩擦力、非接触力,还是其它一些力,无论物体是静止、运动、还是变速,作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一直线上。作用力和反作用力一定作用于不同的物体上,在受力物体上是对立的,但它们之间等大、反向共线的规律又是统一的,这就是哲学三大定律之一的对立统一规律,我们就把这条规律称为牛顿第三定律。它指出两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。

(四)、应用

(

任务

4

:

应用牛顿第三定律解决问题

)

最后用牛顿第三定律分析刚上课时的那场拔河比赛,首尾相应,转变赢者力大的固有观念。

六、板书设计

牛顿第三定律

总是

作用力 反作用力

等大、反向共线

4

第 4 页 共 4 页