天津市2023年中考备考历史一轮复习三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 练习题(含解析)

文档属性

| 名称 | 天津市2023年中考备考历史一轮复习三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 练习题(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 624.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-19 18:08:30 | ||

图片预览

文档简介

天津市2023年中考备考历史一轮复习三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 练习题

一、选择题

1.(2022·天津·模拟预测)从东汉末年州牧割据、官渡之战,到三国鼎立局面的形成,反映出的历史发展趋势是

A.各地群雄并起 B.经济持续发展 C.民族不断交融 D.走向局部统一

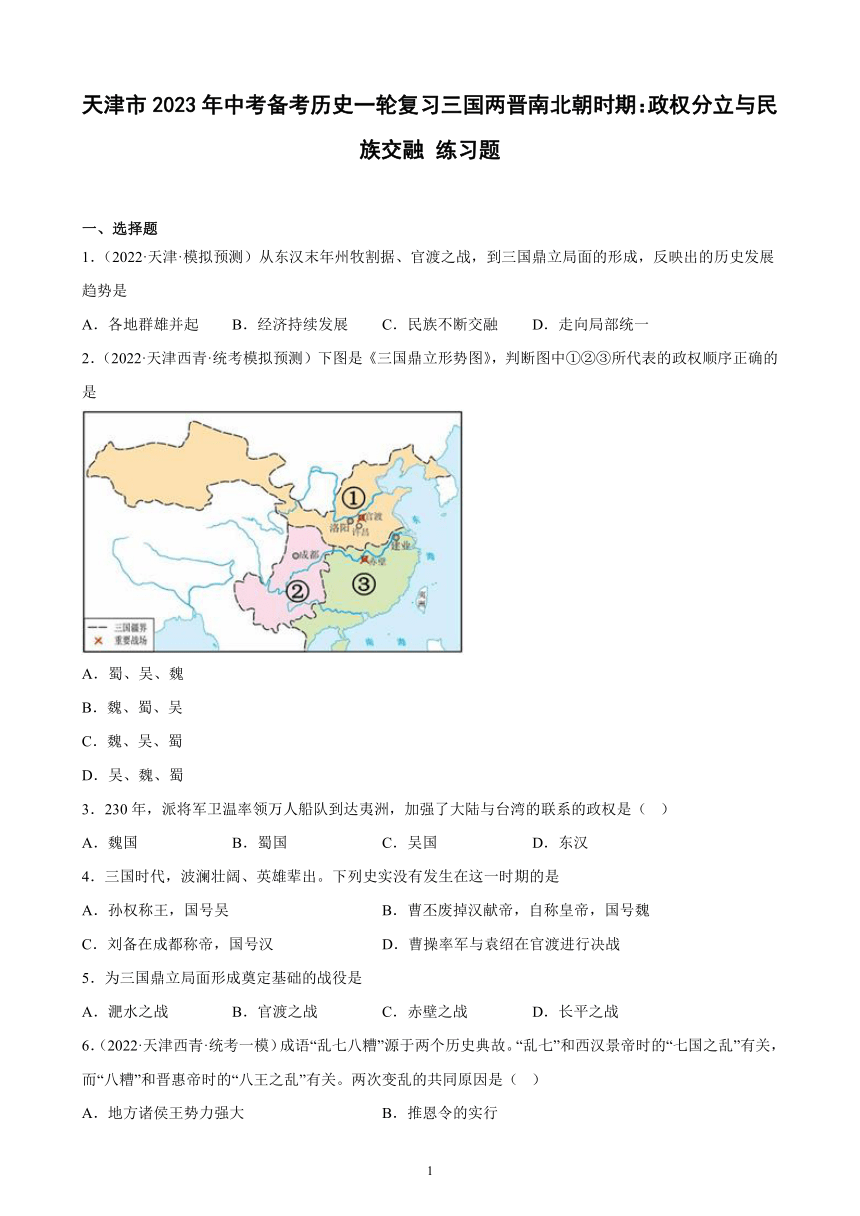

2.(2022·天津西青·统考模拟预测)下图是《三国鼎立形势图》,判断图中①②③所代表的政权顺序正确的是

A.蜀、吴、魏

B.魏、蜀、吴

C.魏、吴、蜀

D.吴、魏、蜀

3.230年,派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系的政权是( )

A.魏国 B.蜀国 C.吴国 D.东汉

4.三国时代,波澜壮阔、英雄辈出。下列史实没有发生在这一时期的是

A.孙权称王,国号吴 B.曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏

C.刘备在成都称帝,国号汉 D.曹操率军与袁绍在官渡进行决战

5.为三国鼎立局面形成奠定基础的战役是

A.淝水之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.长平之战

6.(2022·天津西青·统考一模)成语“乱七八糟”源于两个历史典故。“乱七”和西汉景帝时的“七国之乱”有关,而“八糟”和晋惠帝时的“八王之乱”有关。两次变乱的共同原因是( )

A.地方诸侯王势力强大 B.推恩令的实行

C.君主的腐朽统治 D.民族矛盾激化

7.(2022·天津东丽·统考一模)历史推论离不开史实的正确解读。下表中推论正确的是哪一项

史实 推论

A 八王之乱 标志着西晋走向衰落

B 王与马,共天下 反映了东汉初期的政治格局

C 光武中兴 反映了西汉社会经济的恢复和发展

D 黄巾起义 加速了东晋王朝的瓦解

A.A B.B C.C D.D

8.我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮出现在( )

A.西晋 B.东晋 C.北魏 D.南朝

9.(2022·天津武清·统考一模)魏晋南北朝内迁的北方少数民族一般被泛称为“五胡”,吕思勉《中国通史》讲到“一到隋唐时代,而所谓五胡,便已泯然无迹”,这意在说明

A.民族交融加强 B.民族矛盾消除

C.经济重心南移 D.中外交流频繁

10.下列两幅图片反映的共同主题是( )

A.古代民族交融 B.古代宗教传播

C.古代商业繁荣 D.经济重心南移

11.魏晋以来,民间多以谷物、布帛易物。北魏孝文帝铸太和五铢,诏“京师及诸州镇皆同行之”,结果仅得以流通于京师一带。这表明

A.币制混乱激化社会矛盾 B.孝文帝改革的效果不佳

C.各区域间经济联系断绝 D.分裂战乱阻碍经济发展

12.东晋南朝时,江南地区得以开发的最主要原因是( )

A.南方的自然条件优越 B.江南统治者调整统治政策

C.南方劳动力人口众多 D.北方人南迁带来先进技术

13.(2022·天津滨海新·统考二模)李白的诗句“三川北虏乱如麻,四海南渡似永嘉。”描述的是西晋永嘉五年,中原人民纷纷迁居江南的情景。从中可以看出,北方人民南迁是因为( )

A.北方自然条件恶劣 B.北方战乱频繁

C.南方经济发达 D.南方统治者实施仁政

14.(2022·天津南开·统考模拟预测)对比一下,《史记》与《宋书》中的描述说明了什么现象:

楚越之地,地广人希,饭稻羹鱼,或火耕而水楼……无积聚而多贫。——《史记》

江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。………鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。——《宋书》

A.南北朝的分裂割据 B.江南地区的开发

C.经济重心南移最后完成 D.两宋时期农业的发展

15.东晋后期,我国江南地区农业生产技术迅速发展的表现不包括

A.推广和改进耕犁

B.推广选种、育种

C.水稻采用育苗移栽

D.普遍种植双季稻

16.(2022·天津南开·统考模拟预测)中国历史悠久,朝代众多。下列几组朝代基本并存的一组是

A.西周与东周 B.西晋与东晋 C.南朝与北朝 D.北宋与南宋

17.316年,内迁的匈奴人灭掉西晋。镇守长江下游的皇族司马睿于317年重建晋王朝,定都( )

A.开封 B.建康 C.洛阳 D.长安

18.南京被称为“六朝古都”,下列政权曾建都于此的是

①西汉 ②孙吴 ③西晋 ④东晋

A.①② B.①④ C.②③ D.②④

19.(2022·天津河北·统考一模)魏晋以来,内迁的各族人民向汉族人民学习农业技艺,逐渐将原来从事畜牧业生产转变为从事农业生产。汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还学习和接受他们的食物、服装、用具等。这反映出当时( )

A.丝绸之路始通 B.民族交融加强 C.北方经济发达 D.南北政权分立

20.(2022·天津河西·统考一模)小王同学在学习笔记上对某一历史事件做了如下图记录。据此判断,这一历史事件应是( )

1.迁都城 2.讲汉话 3.改汉姓 4.联汉姻 5.穿汉服

A.游牧民族内迁 B.孝文帝改革

C.佛教的传播 D.淝水之战

21.(2022·天津滨海新·统考一模)秦国商鞅变法与北魏孝文帝改革是我国历史上两次著名的改革。两次改革获得成功的主要原因是( )

A.巩固了国家的统治基础 B.顺应了当时历史发展的趋势

C.反映广大人民群众的心声 D.得到贵族阶层的有力支持

22.(2022·天津和平·统考二模)有一部农业科学技术著作,彰显了中国古代科学家以民生为本的务实精神,是我国现存最早的一部完整农书。它是

A.《齐民要术》 B.《梦溪笔谈》 C.《天工开物》 D.《农政全书》

二、综合题

23.阅读下列材料,回答问题

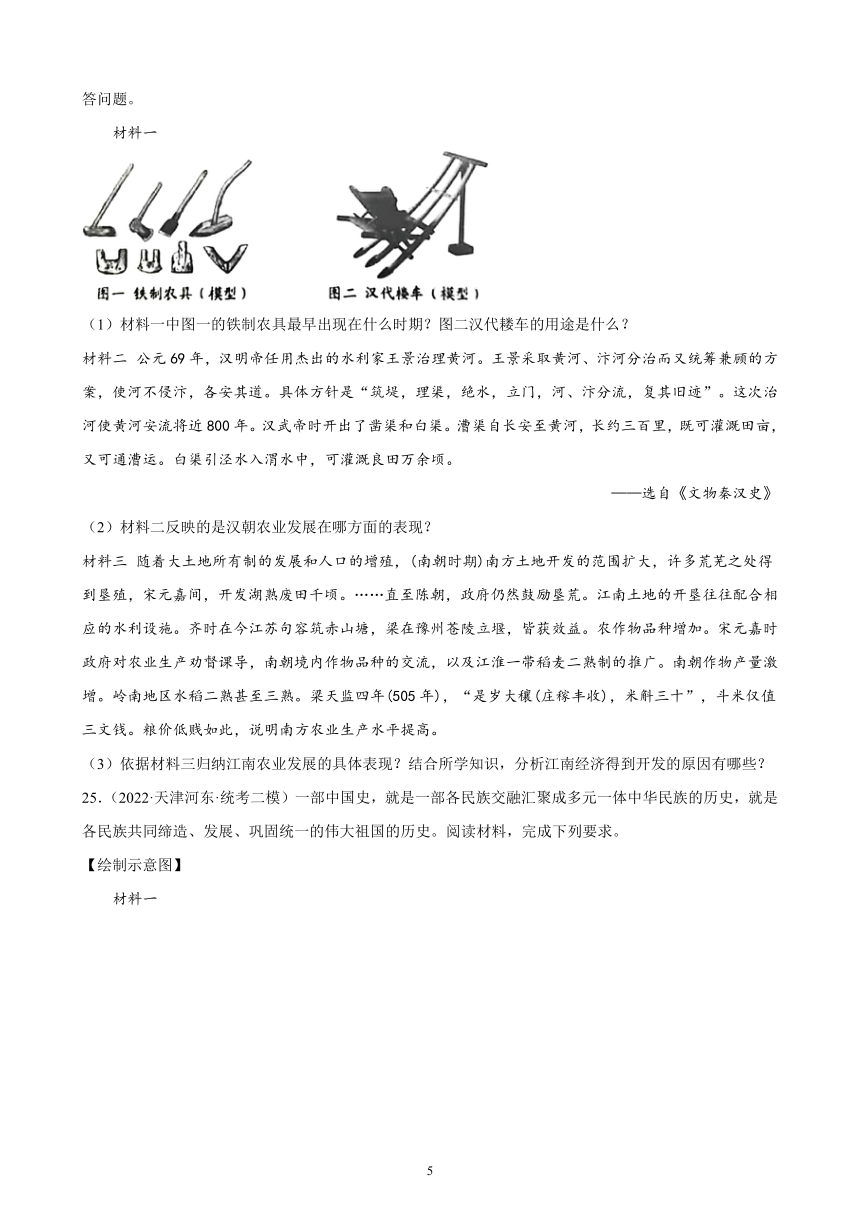

材料一 三国两晋南北朝时期政权更替示意图。

材料二 对于“江南地区”,历史上有如下记载:

楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火种而水耨……无积聚而多贫。

——《史记》

(东晋后期南方)天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。

——《晋书·食货志》

(1)请认真观察材料一,分别写出曾经统一黄河流域①和②政权的名称。

(2)依据材料二,概括《史记》、《晋书·食货志》对于“江南地区”的记载有何不同。(不得摘抄原文)

(3)依据材料二并结合所学知识,分析对“江南地区”的记载发生变化的原因。

24.经济是人类社会的物质基础,我国是农业大国,自古以来政府就非常重视农业的发展。阅读材料,回答问题。

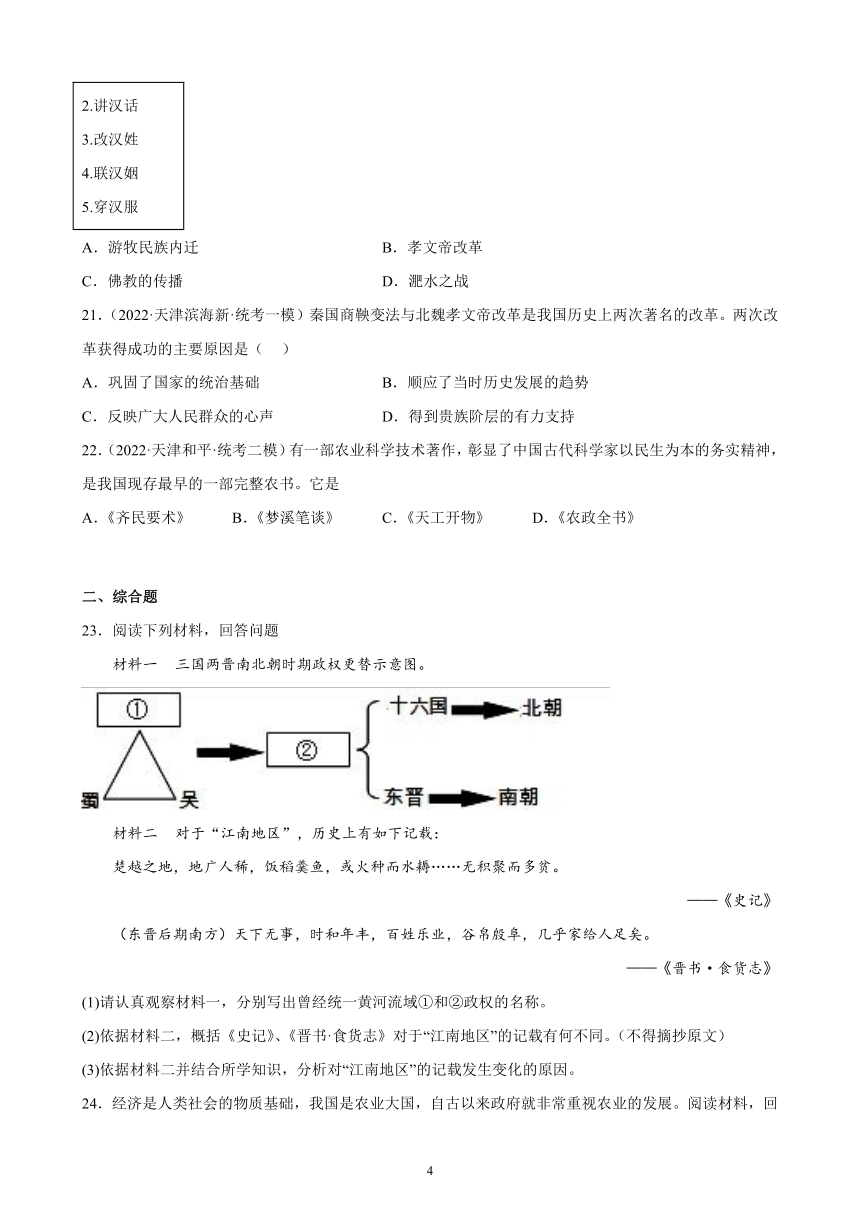

材料一

(1)材料一中图一的铁制农具最早出现在什么时期?图二汉代耧车的用途是什么?

材料二 公元69年,汉明帝任用杰出的水利家王景治理黄河。王景采取黄河、汴河分治而又统筹兼顾的方案,使河不侵汴,各安其道。具体方针是“筑堤,理渠,绝水,立门,河、汴分流,复其旧迹”。这次治河使黄河安流将近800年。汉武帝时开出了凿渠和白渠。漕渠自长安至黄河,长约三百里,既可灌溉田亩,又可通漕运。白渠引泾水入渭水中,可灌溉良田万余顷。

——选自《文物秦汉史》

(2)材料二反映的是汉朝农业发展在哪方面的表现?

材料三 随着大土地所有制的发展和人口的增殖,(南朝时期)南方土地开发的范围扩大,许多荒芜之处得到垦殖,宋元嘉间,开发湖熟废田千顷。……直至陈朝,政府仍然鼓励垦荒。江南土地的开垦往往配合相应的水利设施。齐时在今江苏句容筑赤山塘,梁在豫州苍陵立堰,皆获效益。农作物品种增加。宋元嘉时政府对农业生产劝督课导,南朝境内作物品种的交流,以及江淮一带稻麦二熟制的推广。南朝作物产量激增。岭南地区水稻二熟甚至三熟。梁天监四年(505年),“是岁大穰(庄稼丰收),米斛三十”,斗米仅值三文钱。粮价低贱如此,说明南方农业生产水平提高。

(3)依据材料三归纳江南农业发展的具体表现?结合所学知识,分析江南经济得到开发的原因有哪些?

25.(2022·天津河东·统考二模)一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。阅读材料,完成下列要求。

【绘制示意图】

材料一

(1)根据材料一示意图并结合所学知识,填写图中A、B两处的朝代。A朝代在地方上推行了哪一行政制度?这一制度对中国历史发展产生了怎样的影响?

【制作年代尺】

材料二

(2)根据材料二年代尺并结合所学知识,指出“公元前770年——581年”两次著名变法改革,概括这两场改革的共同作用。

【查阅资料】

材料三 北方的鲜卑北魏政权为确立其政治上的合法地位,也强调对汉文化的认同,北魏实行汉化改制时,在都城建制方面除依循古礼外,还参照并仿效了南朝的做法。

——钟晓青《魏晋南北朝时期的都城与建筑》

(3)依据材料三并结合所学知识,指出北魏都城建制体现的时代特征及其对中华民族发展的意义。参照材料一、二的示意图和年代尺,除此以外,再列举一种整理史实的方法。

26.(2022·天津和平·统考三模)国家统一是中国历史发展的总趋势。即使在古代的部分时期,国家处于分裂状态,也仍然孕育着统一的因素。阅读材料并结合所学回答问题。

材料一 “屯田数载救黎民,官渡一战挫傲军。”

(1)指出材料一反映的历史事件及历史作用。

材料二 东晋政府建立了许多郡县,给予南迁人民免除税役权利,江南经济文化因此迅速发展。到梁代,江南许多地区已是“良畴美柘,畦畎相望,连宇高甍,阡陌如绣”,一派田美土肥之象。

(2)据材料二及所学,分析江南地区发展的原因。

材料三 北魏孝文帝曾说:“国家兴自北土,徙居平城……此间用武之地,非可文治……河洛(今洛阳一带)王里,因滋大举,光宅中原。”

——《魏书》

(3)材料三指的是孝文帝采取的什么重要举措?他还采取了哪些汉化措施?

(4)综上,归纳分裂时期孕育着哪些统一因素。

参考答案:

1.D

【详解】根据材料“从东汉末年州牧割据、官渡之战,到三国鼎立局面的形成”可得出历史发展趋势是走向局部统一,D项正确;各地群雄并起与题干不符,排除A项;材料未体现经济持续发展,排除B项;民族不断交融与题干无关,排除C项。故选D项。

2.B

【详解】结合所学知识可知,赤壁之战,为三国鼎立局面奠定了基础。赤壁之战后,220年,曹丕在洛阳称帝,国号魏;221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀;222年,孙权称王,229年孙权称帝,三国鼎立局面形成。魏国在北方,吴国在东,蜀国在西。故①②③所代表的政权顺序是魏、蜀、吴。故B符合题意;①处是魏,故AD不符合题意;②处是蜀,故C不符合题意。排除ACD,故选B。

点睛:解答此题的关键是正确识记魏蜀吴三国的位置,认识魏国在北方,吴国在东,蜀国在西。

3.C

【详解】根据所学知识,230年,吴国的孙权派将军卫温率领万人的船队到达夷洲,加强了台湾与内地的联系,C项正确;孙权是吴国人,魏国和蜀汉是与吴国相并列的国家,排除AB项;东汉在230年已经灭亡,排除D项。故选C项。

4.D

【详解】依据所学知识可知,200年,曹操率军与袁绍在官渡进行决战,当时处于东汉末年,D项正确;222年孙权称王,国号吴,排除A项;220年,曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏,排除B项;221年,刘备在成都称帝,国号汉,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】根据所学可知,208年的赤壁之战,孙权与刘备联军打败曹操军队,为三国鼎立局面形成奠定基础,C项正确;383年淝水之战 ,东晋以少胜多,大败前秦军队,这与题意不符,排除A项;200年的官渡之战,曹操大败袁绍,为曹操统一北方奠定基础,这与题意不符,排除B项;长平之战是战国时期秦国大败赵国的战役,这与题意不符,排除D项。故选C项。

6.A

【详解】根据所学,“七国之乱”和“八王之乱”,都是地方诸侯叛乱而导致的,A项正确;推恩令汉代推行,排除B项;“七国之乱”与君主的行为没有太大的关系,排除C项;二者都与民族矛盾无关,排除D项。故选A项。

7.A

【详解】根据所学知识可知,西晋统一后,统治集团迅速腐朽。由于第二代皇帝晋惠帝智力低下,无力治理国家,为争夺皇位,皇族内部爆发的“八王之乱”,标志着西晋走向衰落。A项正确;“王与马,共天下”与东晋的政治特点有关,排除B项;光武中兴反映了东汉社会经济的恢复和发展,排除C项;黄巾起义加速了东汉王朝的瓦解,排除D项。故选A项。

8.A

【详解】根据所学知识,西晋建立后北方的少数民族开始内迁,出现了我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮,A项正确;东晋、北魏、南朝都在西晋之后,不是第一次大规模的人口迁移的高潮,排除BCD项。故选A项。

9.A

【详解】根据材料“一到隋唐时代,而所谓五胡,便已泯然无迹”可知意思是说魏晋南北朝时期内迁的少数民族到隋唐就没有了,说明民族交融加强,隋唐时期将内迁少数民族汉化了,A项正确;民族矛盾不会消除,排除B项;材料没有体现经济重心南移和中外交流,排除CD项。故选A项。

10.A

【详解】依据材料“穿裤褶服的南朝乐队”、“穿汉族服装的少数民族贵族”结合所学,南朝汉人穿着带有胡人特色的服装,少数民族贵族穿着汉族服装,体现了中国古代民族交融,A正确;材料没有涉及宗教传播的信息,排除B项;材料无法体现古代商业繁荣,排除C项;材料反映的是古代民族交融,不是经济重心南移,排除D项。故选A项。

11.D

【详解】从魏晋时期民间以物易物,钱不入市,而北魏孝文帝时期本该在-国运用的货币,仅在京师一带流通,结合所学可知,D项正确;材料中民间以物易物,国家下诏铸造流通的货币无法流通全国,不是“市制的混乱”,A项错误;材料没有提及租税制度制约金属货币流通,B项与题意不符;即使战乱时期,区域间的经济联系也不会“断绝”,C项说法绝对。

12.D

【详解】依据所学可知,东汉末年以来,许多人为躲避战乱,逃往江南地区,西晋后期以来,更多北方人迁到江南,给南方地区带去了劳动力、先进的生产技术和工具是东晋南朝时期江南地区得到开发的最主要原因,,D项正确;南方的自然条件优越、江南统治者调整统治政策、南方战乱少,社会安定都是江南地区得以开发的原因,但不是最主要原因,排除ABC项。故选D项。

13.B

【详解】根据诗句中的内容“三川北虏乱如麻”可知,晋永嘉五年,中原人民纷纷南迁的原因是由于北方战乱频繁,B项正确;“北虏乱如麻”。这体现的是战乱,不是自然条件、经济发达、仁政,排除ACD三项。故选B项。

14.B

【详解】根据题干“楚越之地,地广人希,饭稻羹鱼,或火耕而水楼……无积聚而多贫。——《史记》”可知描述的《史记》中描述的西汉以前江南地广人稀,物产匮乏,农作耕作方式落后,商贸很不发达,题干“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。………——《宋书》”可知《宋书》描述的江南物产丰饶,农业丰收之年能满足几个郡的生活需要,综上所述《史记》与《宋书》中的描述说明南朝时期江南地区得到开发,B项正确;《史记》与《宋书》中的描述没有涉及南北朝的分裂割据、两宋时期农业的发展的信息,排除AD项;从唐朝中期开始的经济重心南移在南宋时最后完后,排除C项。故选B项。

15.D

【详解】依据所学知识可知,我国江南地区农业生产技术迅速发展的过程中,水稻由原来的直播变成育秧移栽,不是双季稻,D项符合题意;ABC选项都符合江南地区农业生产技术迅速发展的表现,排除ABC项。故选D项。

16.C

【详解】依据所学知识可知,周、晋、宋都是前后延续的朝代,而南北朝时期有很多分立的政权,之所以这样称呼是因为当时地域的不同,C项符合题意;ABD三项不符合题意;故选C项。

17.B

【详解】根据所学知识,317年,司马睿重建晋朝,定都建康,史称“东晋”,B项正确;开封、洛阳、 长安都曾经是历史上的都城,但不是东晋的都城,排除ACD项。故选B项。

18.D

【详解】根据所学知识可知,公元229年孙权以建业(南京)为都城,建立吴国。西晋皇族司马睿南迁后以建康(南京)为都城,建立东晋。②④正确。因此D正确;西汉都城在长安。①错误。西晋都城在洛阳。③错误。因此ABC错误。综上故选D。

19.B

【详解】根据所学和材料”内迁的各族人民向汉族人民学习农业技艺、汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验“可知,这是互相学习,体现的是民族交融,B项正确;材料体现的是汉族和少数民族的交融互摄,不是丝绸之路、经济、政权,排除ACD三项。故选B项。

20.B

【详解】北魏孝文帝改革的内容包括迁都洛阳、说汉话、穿汉服、改汉姓、与汉族通婚等,这些措施促进了民族交融,也增强了北魏的实力,B项正确;材料没有体现游牧民族内迁,排除A项;材料没有涉及佛教的传播,排除C项;材料没有涉及淝水之战,排除D项。故选B项。

21.B

【详解】秦国商鞅变法与北魏孝文帝改革,都促进了经济发展,社会进步,有利于国家统一,顺应了当时历史发展的趋势,B项正确;AC项不是两次改革获得成功的主要原因,排除;秦国商鞅变法与北魏孝文帝改革都打击了贵族阶层,受到贵族的阻挠,排除D项。故选B项。

22.A

【详解】北魏的贾思勰是我国历史上著名的农学家,贾思勰所著《齐民要术》总结了我国北方劳动人民长期积累的生产经验,介绍了农、林、牧、副、渔业的生产技术和方法,强调农业生产要遵循自然规律,农作物必须因地种植,不误农时,提倡改进生产技术和工具。这是我国现存的第一部完整的农书,是世界农学史上的名著,突显了古代科学家以民生为本的务实精神,A项正确;《梦溪笔谈》是科技著作,排除B项;《天工开物》是关于手工业等方面技术的,排除C项;《农政全书》是关于农学方面的,但不是“我国现存最早的一部完整农书”,排除D项。故选A项。

23.(1)①魏 ②西晋。

(2)《史记》中的江南尚未开发,地广人稀,生产水平落后,商业不发达;

《晋书·食货志》中的江南社会安定、人民安居乐业、物产丰富、百姓富足。

(3)北方人南迁,给江南地区输送了大量的劳动力;为南方带来了中原先进的生产工具和生产技术;南方自然条件优越;南方战乱少,社会安定;统治者采取了促进生产的措施。

【分析】(1)

政权的名称:根据材料一“三国两晋南北朝时期政权更替示意图”,并结合所学可知,①处是魏政权,与蜀、吴两国形成三足鼎立局面。 ②处是西晋政权,结束了三足鼎立局面,实现了短暂的统一。

(2)

不同:根据材料二“楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火种而水耨……无积聚而多贫”,可知,《史记》中的江南尚未开发,地广人稀,生产水平落后,商业不发达;根据材料二“(东晋后期南方)天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣”,可知,《晋书·食货志》中的江南社会安定、人民安居乐业、物产丰富、百姓富足。

(3)

原因:根据材料二并结合所学知识,从北方人南迁,给江南地区输送了大量的劳动力;为南方带来了中原先进的生产工具和生产技术;南方自然条件优越;南方战乱少,社会安定;统治者采取了促进生产的措施等方面分析“江南地区”的记载发生变化的原因。

24.(1)春秋时期;播种工具。

(2)兴修水利

(3)南方土地开发的范围扩大,荒地得到开垦、农作物品种增加、作物产量激增;北人南迁带来劳动力、先进的生产工具和生产技术,南方社会安定,自然条件优越等。

【详解】(1)图一:根据所学知识可知,春秋时期,社会经济有很大的发展,尤其是春秋后期,铁制农具和牛耕出现,促进了农业上的深耕细作;图二:根据所学知识可知,耧车,汉代出现的播种工具,以人或畜为动力,一人扶耧,可将开沟、播种、掩土三道工序一次完成。

(2)表现:根据材料中的“ 公元69年,汉明帝任用杰出的水利家王景治理黄河”“汉武帝时开出了凿渠和白渠”可知其表现为兴修水利。

(3)具体表现:根据材料中的“随着大土地所有制的发展和人口的增殖,(南朝时期)南方土地开发的范围扩大,许多荒芜之处得到垦殖”“农作物品种增加”“农作物品种增加”“南朝作物产量激增”可概括出其具体表现为南方土地开发的范围扩大,荒地得到开垦、农作物品种增加、作物产量激增;原因:根据所学知识可知,西晋末年以来,大批北方人民为躲避战祸南下,到东晋后期,长江中下游布满了南迁的流民,北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发,经济迅速发展。

25.(1)A:秦朝;B:西晋。郡县制;开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式,影响深远。

(2)秦国商鞅变法、北魏孝文帝改革。改革增强了国力。

(3)民族交融。

民族交融为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,有利于促进各民族共同发展和国家兴旺发达。

方法:制作大事年表、建构结构图等。

【详解】(1)依据材料一示意图并结合所学知识,秦王嬴政灭掉东方六国,结束了春秋战国以来诸侯割据战乱的局面,建立了我国历史上第一个统一的多民族的封建王朝秦朝,因此A处是秦朝;三国鼎立局面形成后,最终西晋结束了三国鼎立的局面,实现了短暂的统一,因此B处是西晋。秦统一中国后在地方上推行郡县制取代分封制,加强了中央集权。这一制度开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式,影响深远。

(2)根据材料二年代尺并结合所学知识,“公元前770年——581年”先后经历了春秋战国、秦汉、魏晋南北朝时期,据此分析,战国时期的著名变法改革有秦孝公任用商鞅在秦国变法,使秦国实现了富国强兵;魏晋南北朝时期的著名变法改革有北魏孝文帝改革,增强了北魏的实力,推动了北魏的封建化。因此两场改革的共同作用是增强国力,顺应了时代潮流。

(3)依据材料三“北魏实行汉化改制时,在都城建制方面除依循古礼外,还参照并仿效了南朝的做法”,指出北魏都城建制体现的时代特征是民族交融。民族交融为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,有利于促进各民族共同发展和国家兴旺发达。参照材料一、二的示意图和年代尺,除此以外,再列举一种整理史实的方法:制作大事年表、建构结构图等。

26.(1)官渡之战。为曹操统一北方奠定了基础。

(2)北方人大量南迁,带来了劳动力和先进的生产技术;江南地区战乱比较少,社会比较安定;江南地区自然条件优越;南北方人民的共同努力;南方政权采取了有利于发展生产的措施

(3)迁都洛阳。改说汉语;改穿汉服;改用汉姓;鼓励与汉族联姻;用汉制,学汉礼

(4)局部统一的实现;经济的发展;民族融合的加强等

【详解】(1)依据材料一“屯田数载救黎民,官渡一战挫傲军。”可知反映了东汉末年曹操在官渡之战打以少胜多打败袁绍。这一事件为曹操统一北方奠定了基础。

(2)依据材料二“东晋政府建立了许多郡县,给予南迁人民免除税役权利,江南经济文化因此迅速发展”可知反映了江南地区发展的原因之一是南方政权采取了有利于发展生产的措施,结合所学知识,魏晋南北朝期江南地区发展的原因还包括:北方人大量南迁,带来了劳动力和先进的生产技术;江南地区战乱比较少,社会比较安定;江南地区自然条件优越;南北方人民的共同努力等。

(3)依据材料三“国家兴自北土,徙居平城……此间用武之地,非可文治……河洛(今洛阳一带)王里,因滋大举,光宅中原。”和所学知识可知,北魏孝文帝认为旧都平城已经不利于统治,而洛阳长期以来是中原王朝的政治中心,因此反映了他迁都洛阳的举措。除此之外,他还采取了汉化措施:改说汉语;改穿汉服;改用汉姓;鼓励与汉族联姻;用汉制,学汉礼等。

(4)综上所述,可知分裂时期孕育的统一因素有:政治上局部统一的实现,如三国时期曹魏统一北方;经济的发展,如魏晋南北朝时期江南的开发和北方经济的恢复发展;民族关系方面民族融合的加强,如孝文帝改革推动了北方民族大融合,民族隔阂进一步减少等。

一、选择题

1.(2022·天津·模拟预测)从东汉末年州牧割据、官渡之战,到三国鼎立局面的形成,反映出的历史发展趋势是

A.各地群雄并起 B.经济持续发展 C.民族不断交融 D.走向局部统一

2.(2022·天津西青·统考模拟预测)下图是《三国鼎立形势图》,判断图中①②③所代表的政权顺序正确的是

A.蜀、吴、魏

B.魏、蜀、吴

C.魏、吴、蜀

D.吴、魏、蜀

3.230年,派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系的政权是( )

A.魏国 B.蜀国 C.吴国 D.东汉

4.三国时代,波澜壮阔、英雄辈出。下列史实没有发生在这一时期的是

A.孙权称王,国号吴 B.曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏

C.刘备在成都称帝,国号汉 D.曹操率军与袁绍在官渡进行决战

5.为三国鼎立局面形成奠定基础的战役是

A.淝水之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.长平之战

6.(2022·天津西青·统考一模)成语“乱七八糟”源于两个历史典故。“乱七”和西汉景帝时的“七国之乱”有关,而“八糟”和晋惠帝时的“八王之乱”有关。两次变乱的共同原因是( )

A.地方诸侯王势力强大 B.推恩令的实行

C.君主的腐朽统治 D.民族矛盾激化

7.(2022·天津东丽·统考一模)历史推论离不开史实的正确解读。下表中推论正确的是哪一项

史实 推论

A 八王之乱 标志着西晋走向衰落

B 王与马,共天下 反映了东汉初期的政治格局

C 光武中兴 反映了西汉社会经济的恢复和发展

D 黄巾起义 加速了东晋王朝的瓦解

A.A B.B C.C D.D

8.我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮出现在( )

A.西晋 B.东晋 C.北魏 D.南朝

9.(2022·天津武清·统考一模)魏晋南北朝内迁的北方少数民族一般被泛称为“五胡”,吕思勉《中国通史》讲到“一到隋唐时代,而所谓五胡,便已泯然无迹”,这意在说明

A.民族交融加强 B.民族矛盾消除

C.经济重心南移 D.中外交流频繁

10.下列两幅图片反映的共同主题是( )

A.古代民族交融 B.古代宗教传播

C.古代商业繁荣 D.经济重心南移

11.魏晋以来,民间多以谷物、布帛易物。北魏孝文帝铸太和五铢,诏“京师及诸州镇皆同行之”,结果仅得以流通于京师一带。这表明

A.币制混乱激化社会矛盾 B.孝文帝改革的效果不佳

C.各区域间经济联系断绝 D.分裂战乱阻碍经济发展

12.东晋南朝时,江南地区得以开发的最主要原因是( )

A.南方的自然条件优越 B.江南统治者调整统治政策

C.南方劳动力人口众多 D.北方人南迁带来先进技术

13.(2022·天津滨海新·统考二模)李白的诗句“三川北虏乱如麻,四海南渡似永嘉。”描述的是西晋永嘉五年,中原人民纷纷迁居江南的情景。从中可以看出,北方人民南迁是因为( )

A.北方自然条件恶劣 B.北方战乱频繁

C.南方经济发达 D.南方统治者实施仁政

14.(2022·天津南开·统考模拟预测)对比一下,《史记》与《宋书》中的描述说明了什么现象:

楚越之地,地广人希,饭稻羹鱼,或火耕而水楼……无积聚而多贫。——《史记》

江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。………鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。——《宋书》

A.南北朝的分裂割据 B.江南地区的开发

C.经济重心南移最后完成 D.两宋时期农业的发展

15.东晋后期,我国江南地区农业生产技术迅速发展的表现不包括

A.推广和改进耕犁

B.推广选种、育种

C.水稻采用育苗移栽

D.普遍种植双季稻

16.(2022·天津南开·统考模拟预测)中国历史悠久,朝代众多。下列几组朝代基本并存的一组是

A.西周与东周 B.西晋与东晋 C.南朝与北朝 D.北宋与南宋

17.316年,内迁的匈奴人灭掉西晋。镇守长江下游的皇族司马睿于317年重建晋王朝,定都( )

A.开封 B.建康 C.洛阳 D.长安

18.南京被称为“六朝古都”,下列政权曾建都于此的是

①西汉 ②孙吴 ③西晋 ④东晋

A.①② B.①④ C.②③ D.②④

19.(2022·天津河北·统考一模)魏晋以来,内迁的各族人民向汉族人民学习农业技艺,逐渐将原来从事畜牧业生产转变为从事农业生产。汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还学习和接受他们的食物、服装、用具等。这反映出当时( )

A.丝绸之路始通 B.民族交融加强 C.北方经济发达 D.南北政权分立

20.(2022·天津河西·统考一模)小王同学在学习笔记上对某一历史事件做了如下图记录。据此判断,这一历史事件应是( )

1.迁都城 2.讲汉话 3.改汉姓 4.联汉姻 5.穿汉服

A.游牧民族内迁 B.孝文帝改革

C.佛教的传播 D.淝水之战

21.(2022·天津滨海新·统考一模)秦国商鞅变法与北魏孝文帝改革是我国历史上两次著名的改革。两次改革获得成功的主要原因是( )

A.巩固了国家的统治基础 B.顺应了当时历史发展的趋势

C.反映广大人民群众的心声 D.得到贵族阶层的有力支持

22.(2022·天津和平·统考二模)有一部农业科学技术著作,彰显了中国古代科学家以民生为本的务实精神,是我国现存最早的一部完整农书。它是

A.《齐民要术》 B.《梦溪笔谈》 C.《天工开物》 D.《农政全书》

二、综合题

23.阅读下列材料,回答问题

材料一 三国两晋南北朝时期政权更替示意图。

材料二 对于“江南地区”,历史上有如下记载:

楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火种而水耨……无积聚而多贫。

——《史记》

(东晋后期南方)天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。

——《晋书·食货志》

(1)请认真观察材料一,分别写出曾经统一黄河流域①和②政权的名称。

(2)依据材料二,概括《史记》、《晋书·食货志》对于“江南地区”的记载有何不同。(不得摘抄原文)

(3)依据材料二并结合所学知识,分析对“江南地区”的记载发生变化的原因。

24.经济是人类社会的物质基础,我国是农业大国,自古以来政府就非常重视农业的发展。阅读材料,回答问题。

材料一

(1)材料一中图一的铁制农具最早出现在什么时期?图二汉代耧车的用途是什么?

材料二 公元69年,汉明帝任用杰出的水利家王景治理黄河。王景采取黄河、汴河分治而又统筹兼顾的方案,使河不侵汴,各安其道。具体方针是“筑堤,理渠,绝水,立门,河、汴分流,复其旧迹”。这次治河使黄河安流将近800年。汉武帝时开出了凿渠和白渠。漕渠自长安至黄河,长约三百里,既可灌溉田亩,又可通漕运。白渠引泾水入渭水中,可灌溉良田万余顷。

——选自《文物秦汉史》

(2)材料二反映的是汉朝农业发展在哪方面的表现?

材料三 随着大土地所有制的发展和人口的增殖,(南朝时期)南方土地开发的范围扩大,许多荒芜之处得到垦殖,宋元嘉间,开发湖熟废田千顷。……直至陈朝,政府仍然鼓励垦荒。江南土地的开垦往往配合相应的水利设施。齐时在今江苏句容筑赤山塘,梁在豫州苍陵立堰,皆获效益。农作物品种增加。宋元嘉时政府对农业生产劝督课导,南朝境内作物品种的交流,以及江淮一带稻麦二熟制的推广。南朝作物产量激增。岭南地区水稻二熟甚至三熟。梁天监四年(505年),“是岁大穰(庄稼丰收),米斛三十”,斗米仅值三文钱。粮价低贱如此,说明南方农业生产水平提高。

(3)依据材料三归纳江南农业发展的具体表现?结合所学知识,分析江南经济得到开发的原因有哪些?

25.(2022·天津河东·统考二模)一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。阅读材料,完成下列要求。

【绘制示意图】

材料一

(1)根据材料一示意图并结合所学知识,填写图中A、B两处的朝代。A朝代在地方上推行了哪一行政制度?这一制度对中国历史发展产生了怎样的影响?

【制作年代尺】

材料二

(2)根据材料二年代尺并结合所学知识,指出“公元前770年——581年”两次著名变法改革,概括这两场改革的共同作用。

【查阅资料】

材料三 北方的鲜卑北魏政权为确立其政治上的合法地位,也强调对汉文化的认同,北魏实行汉化改制时,在都城建制方面除依循古礼外,还参照并仿效了南朝的做法。

——钟晓青《魏晋南北朝时期的都城与建筑》

(3)依据材料三并结合所学知识,指出北魏都城建制体现的时代特征及其对中华民族发展的意义。参照材料一、二的示意图和年代尺,除此以外,再列举一种整理史实的方法。

26.(2022·天津和平·统考三模)国家统一是中国历史发展的总趋势。即使在古代的部分时期,国家处于分裂状态,也仍然孕育着统一的因素。阅读材料并结合所学回答问题。

材料一 “屯田数载救黎民,官渡一战挫傲军。”

(1)指出材料一反映的历史事件及历史作用。

材料二 东晋政府建立了许多郡县,给予南迁人民免除税役权利,江南经济文化因此迅速发展。到梁代,江南许多地区已是“良畴美柘,畦畎相望,连宇高甍,阡陌如绣”,一派田美土肥之象。

(2)据材料二及所学,分析江南地区发展的原因。

材料三 北魏孝文帝曾说:“国家兴自北土,徙居平城……此间用武之地,非可文治……河洛(今洛阳一带)王里,因滋大举,光宅中原。”

——《魏书》

(3)材料三指的是孝文帝采取的什么重要举措?他还采取了哪些汉化措施?

(4)综上,归纳分裂时期孕育着哪些统一因素。

参考答案:

1.D

【详解】根据材料“从东汉末年州牧割据、官渡之战,到三国鼎立局面的形成”可得出历史发展趋势是走向局部统一,D项正确;各地群雄并起与题干不符,排除A项;材料未体现经济持续发展,排除B项;民族不断交融与题干无关,排除C项。故选D项。

2.B

【详解】结合所学知识可知,赤壁之战,为三国鼎立局面奠定了基础。赤壁之战后,220年,曹丕在洛阳称帝,国号魏;221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀;222年,孙权称王,229年孙权称帝,三国鼎立局面形成。魏国在北方,吴国在东,蜀国在西。故①②③所代表的政权顺序是魏、蜀、吴。故B符合题意;①处是魏,故AD不符合题意;②处是蜀,故C不符合题意。排除ACD,故选B。

点睛:解答此题的关键是正确识记魏蜀吴三国的位置,认识魏国在北方,吴国在东,蜀国在西。

3.C

【详解】根据所学知识,230年,吴国的孙权派将军卫温率领万人的船队到达夷洲,加强了台湾与内地的联系,C项正确;孙权是吴国人,魏国和蜀汉是与吴国相并列的国家,排除AB项;东汉在230年已经灭亡,排除D项。故选C项。

4.D

【详解】依据所学知识可知,200年,曹操率军与袁绍在官渡进行决战,当时处于东汉末年,D项正确;222年孙权称王,国号吴,排除A项;220年,曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏,排除B项;221年,刘备在成都称帝,国号汉,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】根据所学可知,208年的赤壁之战,孙权与刘备联军打败曹操军队,为三国鼎立局面形成奠定基础,C项正确;383年淝水之战 ,东晋以少胜多,大败前秦军队,这与题意不符,排除A项;200年的官渡之战,曹操大败袁绍,为曹操统一北方奠定基础,这与题意不符,排除B项;长平之战是战国时期秦国大败赵国的战役,这与题意不符,排除D项。故选C项。

6.A

【详解】根据所学,“七国之乱”和“八王之乱”,都是地方诸侯叛乱而导致的,A项正确;推恩令汉代推行,排除B项;“七国之乱”与君主的行为没有太大的关系,排除C项;二者都与民族矛盾无关,排除D项。故选A项。

7.A

【详解】根据所学知识可知,西晋统一后,统治集团迅速腐朽。由于第二代皇帝晋惠帝智力低下,无力治理国家,为争夺皇位,皇族内部爆发的“八王之乱”,标志着西晋走向衰落。A项正确;“王与马,共天下”与东晋的政治特点有关,排除B项;光武中兴反映了东汉社会经济的恢复和发展,排除C项;黄巾起义加速了东汉王朝的瓦解,排除D项。故选A项。

8.A

【详解】根据所学知识,西晋建立后北方的少数民族开始内迁,出现了我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮,A项正确;东晋、北魏、南朝都在西晋之后,不是第一次大规模的人口迁移的高潮,排除BCD项。故选A项。

9.A

【详解】根据材料“一到隋唐时代,而所谓五胡,便已泯然无迹”可知意思是说魏晋南北朝时期内迁的少数民族到隋唐就没有了,说明民族交融加强,隋唐时期将内迁少数民族汉化了,A项正确;民族矛盾不会消除,排除B项;材料没有体现经济重心南移和中外交流,排除CD项。故选A项。

10.A

【详解】依据材料“穿裤褶服的南朝乐队”、“穿汉族服装的少数民族贵族”结合所学,南朝汉人穿着带有胡人特色的服装,少数民族贵族穿着汉族服装,体现了中国古代民族交融,A正确;材料没有涉及宗教传播的信息,排除B项;材料无法体现古代商业繁荣,排除C项;材料反映的是古代民族交融,不是经济重心南移,排除D项。故选A项。

11.D

【详解】从魏晋时期民间以物易物,钱不入市,而北魏孝文帝时期本该在-国运用的货币,仅在京师一带流通,结合所学可知,D项正确;材料中民间以物易物,国家下诏铸造流通的货币无法流通全国,不是“市制的混乱”,A项错误;材料没有提及租税制度制约金属货币流通,B项与题意不符;即使战乱时期,区域间的经济联系也不会“断绝”,C项说法绝对。

12.D

【详解】依据所学可知,东汉末年以来,许多人为躲避战乱,逃往江南地区,西晋后期以来,更多北方人迁到江南,给南方地区带去了劳动力、先进的生产技术和工具是东晋南朝时期江南地区得到开发的最主要原因,,D项正确;南方的自然条件优越、江南统治者调整统治政策、南方战乱少,社会安定都是江南地区得以开发的原因,但不是最主要原因,排除ABC项。故选D项。

13.B

【详解】根据诗句中的内容“三川北虏乱如麻”可知,晋永嘉五年,中原人民纷纷南迁的原因是由于北方战乱频繁,B项正确;“北虏乱如麻”。这体现的是战乱,不是自然条件、经济发达、仁政,排除ACD三项。故选B项。

14.B

【详解】根据题干“楚越之地,地广人希,饭稻羹鱼,或火耕而水楼……无积聚而多贫。——《史记》”可知描述的《史记》中描述的西汉以前江南地广人稀,物产匮乏,农作耕作方式落后,商贸很不发达,题干“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。………——《宋书》”可知《宋书》描述的江南物产丰饶,农业丰收之年能满足几个郡的生活需要,综上所述《史记》与《宋书》中的描述说明南朝时期江南地区得到开发,B项正确;《史记》与《宋书》中的描述没有涉及南北朝的分裂割据、两宋时期农业的发展的信息,排除AD项;从唐朝中期开始的经济重心南移在南宋时最后完后,排除C项。故选B项。

15.D

【详解】依据所学知识可知,我国江南地区农业生产技术迅速发展的过程中,水稻由原来的直播变成育秧移栽,不是双季稻,D项符合题意;ABC选项都符合江南地区农业生产技术迅速发展的表现,排除ABC项。故选D项。

16.C

【详解】依据所学知识可知,周、晋、宋都是前后延续的朝代,而南北朝时期有很多分立的政权,之所以这样称呼是因为当时地域的不同,C项符合题意;ABD三项不符合题意;故选C项。

17.B

【详解】根据所学知识,317年,司马睿重建晋朝,定都建康,史称“东晋”,B项正确;开封、洛阳、 长安都曾经是历史上的都城,但不是东晋的都城,排除ACD项。故选B项。

18.D

【详解】根据所学知识可知,公元229年孙权以建业(南京)为都城,建立吴国。西晋皇族司马睿南迁后以建康(南京)为都城,建立东晋。②④正确。因此D正确;西汉都城在长安。①错误。西晋都城在洛阳。③错误。因此ABC错误。综上故选D。

19.B

【详解】根据所学和材料”内迁的各族人民向汉族人民学习农业技艺、汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验“可知,这是互相学习,体现的是民族交融,B项正确;材料体现的是汉族和少数民族的交融互摄,不是丝绸之路、经济、政权,排除ACD三项。故选B项。

20.B

【详解】北魏孝文帝改革的内容包括迁都洛阳、说汉话、穿汉服、改汉姓、与汉族通婚等,这些措施促进了民族交融,也增强了北魏的实力,B项正确;材料没有体现游牧民族内迁,排除A项;材料没有涉及佛教的传播,排除C项;材料没有涉及淝水之战,排除D项。故选B项。

21.B

【详解】秦国商鞅变法与北魏孝文帝改革,都促进了经济发展,社会进步,有利于国家统一,顺应了当时历史发展的趋势,B项正确;AC项不是两次改革获得成功的主要原因,排除;秦国商鞅变法与北魏孝文帝改革都打击了贵族阶层,受到贵族的阻挠,排除D项。故选B项。

22.A

【详解】北魏的贾思勰是我国历史上著名的农学家,贾思勰所著《齐民要术》总结了我国北方劳动人民长期积累的生产经验,介绍了农、林、牧、副、渔业的生产技术和方法,强调农业生产要遵循自然规律,农作物必须因地种植,不误农时,提倡改进生产技术和工具。这是我国现存的第一部完整的农书,是世界农学史上的名著,突显了古代科学家以民生为本的务实精神,A项正确;《梦溪笔谈》是科技著作,排除B项;《天工开物》是关于手工业等方面技术的,排除C项;《农政全书》是关于农学方面的,但不是“我国现存最早的一部完整农书”,排除D项。故选A项。

23.(1)①魏 ②西晋。

(2)《史记》中的江南尚未开发,地广人稀,生产水平落后,商业不发达;

《晋书·食货志》中的江南社会安定、人民安居乐业、物产丰富、百姓富足。

(3)北方人南迁,给江南地区输送了大量的劳动力;为南方带来了中原先进的生产工具和生产技术;南方自然条件优越;南方战乱少,社会安定;统治者采取了促进生产的措施。

【分析】(1)

政权的名称:根据材料一“三国两晋南北朝时期政权更替示意图”,并结合所学可知,①处是魏政权,与蜀、吴两国形成三足鼎立局面。 ②处是西晋政权,结束了三足鼎立局面,实现了短暂的统一。

(2)

不同:根据材料二“楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火种而水耨……无积聚而多贫”,可知,《史记》中的江南尚未开发,地广人稀,生产水平落后,商业不发达;根据材料二“(东晋后期南方)天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣”,可知,《晋书·食货志》中的江南社会安定、人民安居乐业、物产丰富、百姓富足。

(3)

原因:根据材料二并结合所学知识,从北方人南迁,给江南地区输送了大量的劳动力;为南方带来了中原先进的生产工具和生产技术;南方自然条件优越;南方战乱少,社会安定;统治者采取了促进生产的措施等方面分析“江南地区”的记载发生变化的原因。

24.(1)春秋时期;播种工具。

(2)兴修水利

(3)南方土地开发的范围扩大,荒地得到开垦、农作物品种增加、作物产量激增;北人南迁带来劳动力、先进的生产工具和生产技术,南方社会安定,自然条件优越等。

【详解】(1)图一:根据所学知识可知,春秋时期,社会经济有很大的发展,尤其是春秋后期,铁制农具和牛耕出现,促进了农业上的深耕细作;图二:根据所学知识可知,耧车,汉代出现的播种工具,以人或畜为动力,一人扶耧,可将开沟、播种、掩土三道工序一次完成。

(2)表现:根据材料中的“ 公元69年,汉明帝任用杰出的水利家王景治理黄河”“汉武帝时开出了凿渠和白渠”可知其表现为兴修水利。

(3)具体表现:根据材料中的“随着大土地所有制的发展和人口的增殖,(南朝时期)南方土地开发的范围扩大,许多荒芜之处得到垦殖”“农作物品种增加”“农作物品种增加”“南朝作物产量激增”可概括出其具体表现为南方土地开发的范围扩大,荒地得到开垦、农作物品种增加、作物产量激增;原因:根据所学知识可知,西晋末年以来,大批北方人民为躲避战祸南下,到东晋后期,长江中下游布满了南迁的流民,北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发,经济迅速发展。

25.(1)A:秦朝;B:西晋。郡县制;开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式,影响深远。

(2)秦国商鞅变法、北魏孝文帝改革。改革增强了国力。

(3)民族交融。

民族交融为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,有利于促进各民族共同发展和国家兴旺发达。

方法:制作大事年表、建构结构图等。

【详解】(1)依据材料一示意图并结合所学知识,秦王嬴政灭掉东方六国,结束了春秋战国以来诸侯割据战乱的局面,建立了我国历史上第一个统一的多民族的封建王朝秦朝,因此A处是秦朝;三国鼎立局面形成后,最终西晋结束了三国鼎立的局面,实现了短暂的统一,因此B处是西晋。秦统一中国后在地方上推行郡县制取代分封制,加强了中央集权。这一制度开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式,影响深远。

(2)根据材料二年代尺并结合所学知识,“公元前770年——581年”先后经历了春秋战国、秦汉、魏晋南北朝时期,据此分析,战国时期的著名变法改革有秦孝公任用商鞅在秦国变法,使秦国实现了富国强兵;魏晋南北朝时期的著名变法改革有北魏孝文帝改革,增强了北魏的实力,推动了北魏的封建化。因此两场改革的共同作用是增强国力,顺应了时代潮流。

(3)依据材料三“北魏实行汉化改制时,在都城建制方面除依循古礼外,还参照并仿效了南朝的做法”,指出北魏都城建制体现的时代特征是民族交融。民族交融为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,有利于促进各民族共同发展和国家兴旺发达。参照材料一、二的示意图和年代尺,除此以外,再列举一种整理史实的方法:制作大事年表、建构结构图等。

26.(1)官渡之战。为曹操统一北方奠定了基础。

(2)北方人大量南迁,带来了劳动力和先进的生产技术;江南地区战乱比较少,社会比较安定;江南地区自然条件优越;南北方人民的共同努力;南方政权采取了有利于发展生产的措施

(3)迁都洛阳。改说汉语;改穿汉服;改用汉姓;鼓励与汉族联姻;用汉制,学汉礼

(4)局部统一的实现;经济的发展;民族融合的加强等

【详解】(1)依据材料一“屯田数载救黎民,官渡一战挫傲军。”可知反映了东汉末年曹操在官渡之战打以少胜多打败袁绍。这一事件为曹操统一北方奠定了基础。

(2)依据材料二“东晋政府建立了许多郡县,给予南迁人民免除税役权利,江南经济文化因此迅速发展”可知反映了江南地区发展的原因之一是南方政权采取了有利于发展生产的措施,结合所学知识,魏晋南北朝期江南地区发展的原因还包括:北方人大量南迁,带来了劳动力和先进的生产技术;江南地区战乱比较少,社会比较安定;江南地区自然条件优越;南北方人民的共同努力等。

(3)依据材料三“国家兴自北土,徙居平城……此间用武之地,非可文治……河洛(今洛阳一带)王里,因滋大举,光宅中原。”和所学知识可知,北魏孝文帝认为旧都平城已经不利于统治,而洛阳长期以来是中原王朝的政治中心,因此反映了他迁都洛阳的举措。除此之外,他还采取了汉化措施:改说汉语;改穿汉服;改用汉姓;鼓励与汉族联姻;用汉制,学汉礼等。

(4)综上所述,可知分裂时期孕育的统一因素有:政治上局部统一的实现,如三国时期曹魏统一北方;经济的发展,如魏晋南北朝时期江南的开发和北方经济的恢复发展;民族关系方面民族融合的加强,如孝文帝改革推动了北方民族大融合,民族隔阂进一步减少等。

同课章节目录