第5课 工业革命与工厂制度 课时练习 高中历史统编版(2019)选择性必修二经济与社会生活(含解析)

文档属性

| 名称 | 第5课 工业革命与工厂制度 课时练习 高中历史统编版(2019)选择性必修二经济与社会生活(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 392.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-21 15:20:41 | ||

图片预览

文档简介

工业革命与工厂制度

1.19世纪英国曾存在一种职业——“叫醒工”。他们专职叫人起床上班:早晨挨家挨户拜访顾客,用短棍敲门或长杆敲窗,或者射豆子的方法,直到把客户叫醒为止。这项职业反映了英国( )

A.工厂制度兴起发展 B.市民缺乏时间观念

C.社会分工日益细化 D.城市生活丰富多彩

2.20世纪初,美国总统西奥多·罗斯福和威尔逊进行了史称“进步运动”的改革,对40多家公司提起了诉讼。牛肉托拉斯、石油托拉斯和烟草托拉斯在司法部的起诉之下均被解散,政府通过宪法对垄断进行限制的原则也由此被确立起来。有学者认为这场运动“平衡了资本主义的效率与社会主义的公平这两大制度功能”。材料说明( )

A.美国政府的经济职能始终很强大 B.社会主义深刻影响资本主义制度

C.垄断发展促使资本主义制度自我调节 D.工业化的实现推动了美国民主化进程

3.如表为1910-1940年美国已婚妇女工人就业比例状况。这反映了美国( )

时间 有副工作百分比 提高的比例 女性劳动力百分比 提高的比例

1910 10.7 24.7

1920 9.0 -15.9 23.0 -6.7

1930 11.7 +30.0 28.9 +25.7

1940 15.3 +30.8 35.5 +22.8

A.双职工家庭数量日益增多 B.社会各阶层流动性加快

C.妇女的经济地位日益提高 D.女性从事副业成为潮流

4.休米勒(1802—1856),苏格兰地质学家、作家。其在日记里记录了伯父一边工作,一边设法读书的场景:白天他常常找人在他旁边读书;冬日夜晚,他会在壁炉前为大家朗读一些有趣的文章,这样让还在工作的人得以借光。对上述材料场景的合理解释是( )

①读书兴起的背景是工业革命的发展 ②作者出身于贵族家庭

③读书成为社会各界的共识 ④作者伯父的做法有利于减轻工作压力

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

5.18世纪,英国某思想家认为:“—切特惠或限制的制度—经完全废除,最明白、最单纯的自然自由制度就会建立。每—个人在他不违反正义的法律时,都应听其完全自由,让他采用自己的方法追求自己的利益,以其劳动及资本和任何其他人或其他阶级相竞争。这样,君主们就被完全解除了监督私人产业、指导私人产业使之最适合社会利益的义务。”由此可知,作者

A.主张建立法治的社会 B.否定理性的社会变革

C.倡导重商主义的思想 D.反对政府的过多干预

6.19世纪中后期,随着各国经济发展的不平衡性加剧,在欧洲主要国家完成统一的基础上,大国敌对关系逐步升温。欧洲均势格局逐步被打破,国际体系呈过渡特征,主要国家在联合的基础上形成了两大军事同盟。这可以用来说明( )

A.工业革命影响了国家间关系的变化 B.两次世界大战爆发的直接原因

C.资产阶级革命具有雄厚的经济基础 D.资本主义制度的弊端逐渐显现

7.19世纪上半期,当蒸汽机车轰鸣奔驰的时候,衣冠楚楚的绅士、淑女与衣衫褴褛的下层人民同挤一列火车,还得到处给别人让路。保守人士惊呼,铁路会带来某种“平等化的危险”,进步人士却拍手称快:“看到火车真高兴,我想等级制度是永远一去不返了。”材料能够反映当时的先进技术有利于( )

A.打破既有社会关系 B.逐步稳定社会秩序

C.加剧社会贫富分化 D.促进生活方式变化

8.德意志帝国时期,除新兴的技术学院担任应用科学研究的任务,大学也创办了应用科学研究所。应用电工学,数学、化学和物理学研究所的创办是工程学和纯科学相结合的尝试;新的农学研究所则反映了科学和农业之间必不可少的关系。这些做法反映了当时德国( )

A.国民经济结构渐趋合理 B.经济发展依赖于教育的进步

C.成为世界科技发展中心 D.科学技术与社会生产相结合

9.英国学者卡特莱特指出,到1830年,英格兰的大工业城市没有一个安全的饮用水供应,这些地区的河流里鱼都没有了。这反映出,英国( )

A.工业建设不受政府重视 B.城市基础设施建设滞后

C.工业革命导致环境恶化 D.渔业资源遭到过度开发

10.1834年,新济贫法规定,有劳动能力的失业者必须进“贫民习艺所”,才能得到救济,而那里的条件比最低工资收入的自由劳动者还要恶劣得多。英国这样规定的主要目的是( )

A.缓和社会矛盾 B.工业革命需要足够的自由劳动力

C.保障社会公平 D.对无产阶级的歧视

11.17世纪以来,英国的济贫院可以在院外对流浪者、失业者提供救济;19世纪30年代末以后,英国停止了济贫院外的救济活动,济贫院也逐渐成为了鳏寡孤独、丧失劳动能力者的收容所。这一变化( )

A.使得获取救济成为公民权利 B.适应了工业革命需要

C.进一步缓和了社会阶级矛盾 D.缩小了福利国家规模

12.据英国学者安东尼·霍尔统计:1835~1870年,英国兰开郡各主要城市市政委员会成员中,棉纺织业工厂主是最大的职业群体,约占总数的三分之一;如果算上其他行业的工厂主,则比例将提高到略低于二分之一;农业利益的代表则比例小得多。这一现象反映英国( )

A.统治集团内部的矛盾尖锐 B.经济结构发展不平衡

C.政治变革顺应工业化要求 D.自由主义思想占主导

13.有学者指出:工业革命这个词有三层含义,首先它指工具改良和非生物动力在生产中的运用;其次它指劳动组织、工业结构及整个经济活动方式的演变;而更为重要的是,它指由此产生的社会变化,指社会整体变革的过程。也就是说,“工业革命”是指一个历史时期,这个时期导致工业化社会的诞生。据此不能解读出“工业革命”( )

A.实现了手工劳动到机器生产的变革 B.提高生产效率并产生更大的效益

C.成为人类社会整体转型的重要推力 D.凸显了资本主义制度的巨大弊端

14.工业革命前,英国海滨城市主要是英国贵族和乡绅度假娱乐的地方;19世纪中期以后,越来越多的中产阶级和工人开始到海滨城市享受新鲜空气。这些城市修建了大量的休闲设施,如剧院、咖啡屋等,价格昂贵的温泉浴场成为富人的首选。这一变化体现出工业革命( )

A.促进了城市化逐步提升 B.决定了人们的生活方式

C.推动了休闲方式商业化 D.加剧了社会阶层的分化

15.在文艺复兴早期,意大利的著名文学家和艺术家有22人,占当时全世界的44%,是无可争议的中心。文艺复兴后期,英国著名文学家和艺术家有7人,启蒙时期的法国,著名文学家和艺术家有8人,产业革命时期的德国,著名文学家和艺术家有8人,在著名文学家和艺术家人数方面均处于世界前列。这折射出世界文学艺术中心的变化( )

A.与资本主义经济发展密不可分 B.呈现杂乱无序的发展状态

C.体现了欧洲各国文化的传承性 D.始终贯穿人文主义的色彩

16.伦敦的一位医生发现,在1795年和1796年这两年里,他的病人中共有246人死亡,其中死于结核病的高达77人,占总死亡人数的31.4%。此外,1839年,根据注册总处总登记官的分析,死于结核病的人口在总死亡人口中所占的比例为17.6%。这一现象揭示出( )

A.工业革命伴生的社会问题 B.城市化发展降低了人口死亡率

C.英国政府不重视民众生命 D.公共事件促进了政府职能转变

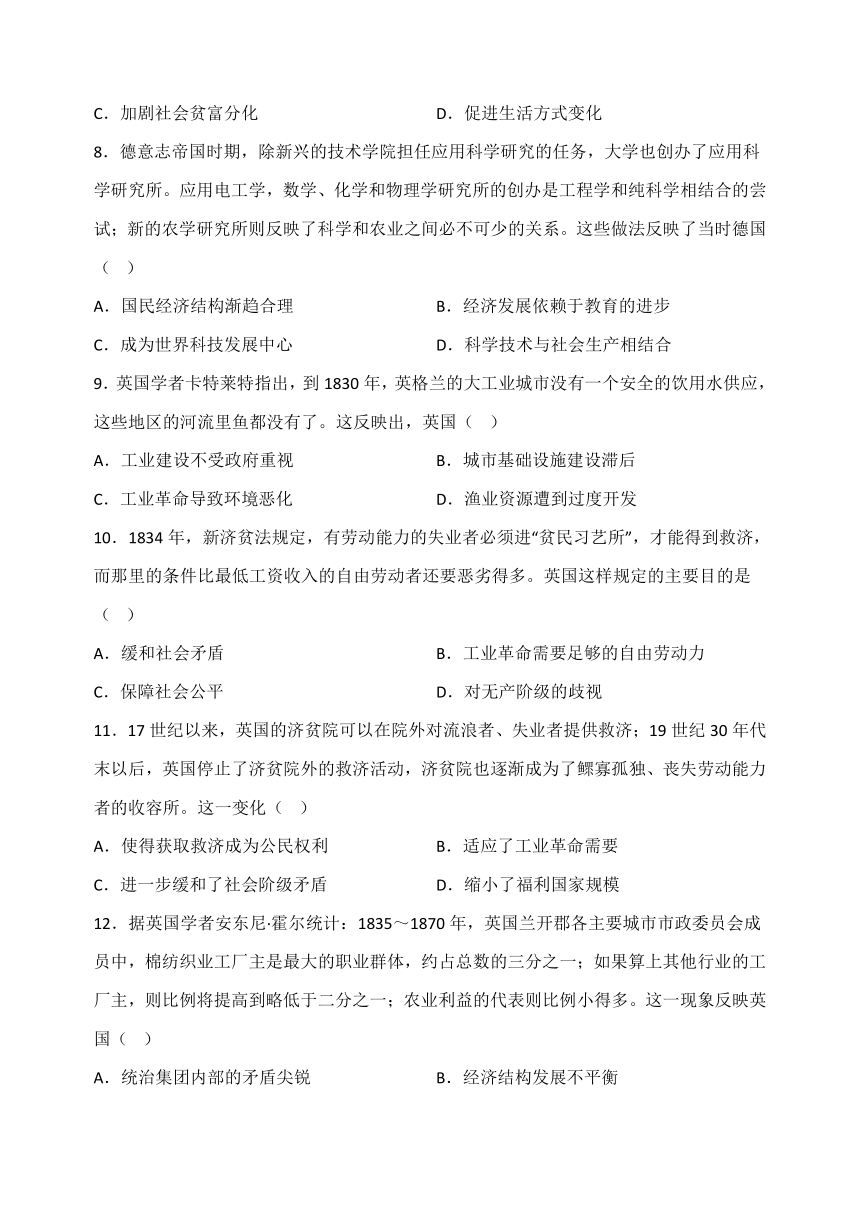

17.德国崛起之路

材料一

材料二 帝国政府把国家经济发展重点放在扩充军备方面,军事交通运输业和军需工业的膨胀,带动了钢铁、机械、冶炼等重工业部门的发展。1873年帝国政府公布货币法,规定1875年元旦起帝国马克成为惟一支付手段,同时期,颁布了一系列法令:商业法、营业自由法、统一度量衡法等。1883年颁布疾病保险法令,保险费30%由雇主、70%由工人缴纳;1884年颁布工伤事故保险法,规定保险法费全部由雇主缴纳;1889年颁布的残废和老年保险法,保险费由国家、雇主和工人缴纳。

(1)依据材料一,概括19世纪德国崛起的路径。

(2)依据材料和所学,分析19世纪德国崛起的原因。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中世纪早期,教会认为黑夜代表罪恶和危险,每当夜色降临,欧洲各地城市会实施宵禁。16、17世纪,人们对黑夜有了新认识,赌博、跳舞等晚间娱乐活动已是宫廷贵族日常生活。17世纪中后期,城市普通市民也开始享受夜晚生活,英国咖啡馆、餐厅、小酒馆可以通宵开放。18世纪是欧洲城市夜晚急剧变化的时期,一些城市夜晚也不再关闭城门,甚至连城墙都推倒了。进入19世纪,夜生活的时尚潮流已势不可挡。巴黎最有特色的夜生活在拱廊,夜晚的拱廊遍布汽灯,灯火辉煌,是巴黎最大的购物场所。伦敦也出现了斯特兰德广场、莱斯特广场和皮卡迪利广场三大夜生活商贸中心。

材料二 进入18世纪后期,夜晚劳动的行业比比皆是。1816年英国棉纺织厂的女工和童工的日劳动时间长达14一18小时,其间用餐时间只有40分钟。类似的状况引发了劳工群体的抵抗。在这一时期,劳动时间向夜晚不断延伸,出现了轮班工作和“三班制”劳动方式,夜间劳动从此成了劳动制度的组成部分。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出近代欧洲市民夜间生活的变化趋势,并分析其变化的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括18一19世纪欧洲夜间生产劳动的主要特点。

1.C

【分析】此题考查的是19世纪英国工业革命对社会生活的影响

【详解】根据所学知识可知,19世纪的英国是工业革命时期。材料显示,“叫醒工”是专职的,他们专门负责叫人起床上班。也就是说,工业革命带来了社会分工,产生了一种专门的职业——“叫醒工”。这反映19时期的英国,社会分工日益细化,故C选项符合题意;英国工厂制度兴起于18世纪中叶,与题干中的时间不符,故A选项错误;“叫醒工”的出现,只是帮助人们及时起床,防止因起床问题导致上班迟到,这恰恰反映人们时间观念很强,而不是缺乏时间观念,故B选项错误;“叫醒工”是一种新的职业,工作单调,同时,材料信息也不能体现城市生活丰富多彩,故D选项错误。所以选C选项。

2.C

【详解】根据材料“牛肉托拉斯、石油托拉斯和烟草托拉斯在司法部的起诉之下均被解散,政府通过宪法对垄断进行限制的原则也由此被确立起来。”可知,美国政府通过行政手段对垄断组织进行限制,表明垄断组织的发展对美国国家产生了影响,为缓和矛盾,对资本主义制度进行了相应的自我调节,C项正确;美国政府的经济职能始终很强大,说法过于绝对,排除A项;材料对社会主义深刻影响资本主义制度的表述,信息不足,排除B项;工业化的实现推动了美国民主化进程,在材料中没有体现,排除D项。故选C项。

3.C

【详解】根据材料可知,1910-1940年,美国已婚妇女工人就业比例不断上升,说明美国妇女的家庭固有角色转变,妇女的经济地位不断提高,C项正确;材料只是体现妇女的就业情况,不能体现双职工家庭数量的变化,排除A项;材料未体现社会各阶层的流动性加快,排除B项;D项表述不符合史实,排除D项。故选C项。

4.B

【详解】材料关键信息一是时间19世纪上半期,二是读书热兴起,这是工业革命时期的社会现象,读书既是陶冶情操、缓解压力的方式,也是工业社会背景下书籍走进普通民众的表现,大众可借此提高个人专业技能和文化素养,适应并满足社会发展对专业人才的需求,故①项正确;一边工作,一边读书,主要作用在于减轻工作压力,故④项正确;材料中没有作5.D

【详解】根据材料“一切特惠或限制的制度一经完全废除,最明白、最单纯的自然自由制度就会建立”“每—个人在他不违反正义的法律时,都应听其完全自由”“君主们就被完全解除了监督私人产业、指导私人产业使之最适合社会利益的义务”可知,该思想家反对政府过多干预,主张经济自由发展,D项正确;材料未体现建立法治社会,排除A项;材料强调反对政府的过多干预,B项不符合材料主旨,排除B项;该思想家主张自由主义,C项说法错误,排除C项。故选D项。

6.A

【详解】结合材料“19世纪中后期,随着各国经济发展的不平衡性加剧.......”可分析出这一时期第一次工业革命在西方主要资本主义国家基本完成,使得各国经济发展的不平衡性加剧,A项正确;19世纪中后期,各国经济发展的不平衡性加剧,是一战爆发的根本原因,不是直接原因,排除B项;材料体现不出资产阶级革命具有雄厚的经济基础,排除C项;材料体现不出资本主义制度的弊端,排除D项。故选A项。

7.A

【详解】根据材料内容可知,火车的出现使不同阶层的人都同处一个车厢内,这就在一定程度上促进了社会平等,打破了既有的社会关系,A项正确;材料说明火车的出现打破了既有的社会关系,不能说明逐步稳定社会秩序和加剧社会贫富分化,更不能体现生活方式的变化,排除BCD项。故选A项。

8.D

【详解】根据材料信息“大学也创办了应用科学研究所”“应用电工学、数学、化学和物理学研究所的创办是工程学和纯科学相结合的尝试;新的农学研究所则反映了科学和农业之间必不可少的关系”等并结合所学知识可知,这些反映了当时德国科学技术与社会生产相结合,D项正确;材料没有相关国民经济结构逐渐趋向合理的信息,排除A项;B项表述材料无从体现,故排除;材料信息缺乏对比,不能说明当时德国成为了世界科技发展的中心,排除C项。故选D项。

9.C

【详解】结合所学知识可知,1830年英国正处于工业革命时期,大工业城市没有“一个安全的饮用水供应”“河流里鱼都没有了”说明城市水质和河流都受到了严重污染,环境恶化,C项正确;当时的工业建设受到英国政府的重视,排除A项;城市基础设施建设滞后、渔业资源遭到过度开发的说法与材料无关,排除BD项。故选C项。

10.B

【详解】根据材料可知,有劳动能力的失业者必须进“贫民习艺所”,结合所学知识可知,此时英国进行工业革命,需要足够的自由劳动力,因此才会出现这项规定,B项正确;英国这样规定的主要目的是工业革命需要足够的自由劳动力,AC项不属于主要目的,排除AC项;材料未体现对无产阶级的歧视,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】19世纪30年代末正属于工业革命蓬勃发展时期,失业者、流浪者中会有劳动力人口,取消济贫院外的救济活动,济贫院变成慈善机构,有助于让劳动力转归工厂就业,从而解决工业劳动力问题,适应了工业革命需要,B项正确;获得救济成为公民权利是福利国家的表现,排除A项;流浪者、失业者不能有效得到救济,实际上会加剧阶级矛盾,排除C项;福利国家的建立始于二战结束后,排除D项。故选B项。

12.C

【详解】据材料“1835~1870年,英国兰开郡各主要城市市政委员会成员中,棉纺织业工厂主是最大的职业群体,约占总数的三分之一;如果算上其他行业的工厂主,则比例将提高到略低于二分之一;农业利益的代表则比例小得多。”可知,随着工业革命的开展,英国以棉纺织业为代表的的第一产业迅速发展,资产阶级队伍随之壮大,而第一产业农业的代表则比例小得多。因此1832年议会改革种英国工业资产阶级获得了更多的参政权和选举权,反映了政治变革顺应工业化要求,C项正确。材料体现的是英国社会阶层政治权力的变化情况,并未涉及“统治集团内部的矛盾尖锐”,排除A项;据所学可知,工业革命之后,英国工业发展较为迅速,但材料主旨是强调“阶级结构的变化”,排除B项;材料未涉及自由主义思想,排除D项。故选C项。

13.D

【详解】根据材料““工业革命”是指一个历史时期,这个时期导致工业化社会的诞生”可知,工业革命发展了生产力,未体现出资本主义制度的巨大弊端,D项符合题意,选择D项;工业革命发展了生产力,实现了手工劳动到机器生产的变革,A项不符合题意,排除A项;工业革命提高生产效率,产生了更大的效益,B项不符合题意,排除B项;工业革命推动了人类社会的转型,C项不符合题意,排除C项;故选D项。

14.C

【详解】根据材料“英国海滨城市主要是英国贵族和乡绅度假娱乐的地方”、“越来越多的中产阶级和工人开始到海滨城市享受新鲜空气”结合所学知识可知,工业革命后,工人也开始进行娱乐休闲活动,还修建了大量的相关设施,反映了工业革命推动了休闲方式商业化,C项正确;材料没有数据可以证明城市化提升,排除A项;B项太过绝对,排除B项;材料没有涉及社会阶层分化,排除D项。故选C项。

15.A

【详解】欧洲文化中心从最早出现资本主义萌芽的意大利,转移到17世纪的英国,18世纪的法国和19世纪的德国,与资本主义经济中心同步变动,折射出世界文学艺术中心的变化与资本主义经济发展密不可分,A项正确;西方文学艺术中心的变化具有一定的规律性,并非“杂乱无序”,排除B项;材料体现的并非欧洲各国文化的传承性,排除C项;材料并未强调文学艺术中心变化始终贯穿人文主义的色彩,排除D项。故选A项。

16.A

【详解】18世纪末到19世纪中期,结核病死亡率在英国死亡率中占比较高,表明工业革命时期,生产力发展和生态环境恶化、民众生命健康遭受威胁等社会问题相伴而生,A项正确;城市化发展降低了人口死亡率与材料内容不符,排除B项;材料并未体现英国政府漠视民众生命,排除C项;公共事件促进了政府职能转变在材料中并未体现,排除D项。故选A项。

17.(1)路径:大力发展教育、科研,将教育、科学、技术等和生产相结合,强调工匠精神,打造科技强国和工业强国。

(2)原因:国家的统一;大力发展军备;进行殖民扩张;建立健全法律体系,为资本主义经济发展提供政策保障;发展社会保障制度,缓和社会矛盾;两次工业革命交叉实行;大力推进教育发展;重视科技强国;社会成员素质较高;富有工匠精神。

【详解】(1)路径:通过观察材料一,根据其中“大学改革”“第一次工业革命引入德国”“引发第二次工业革命”“建成科技强国”在德国崛起过程中的地位和作用可知,德国崛起的路径为,大力发展教育、科研,将教育、科学、技术等和生产相结合,强调工匠精神,打造科技强国、工业强国。

(2)原因:根据材料二中“帝国政府把国家经济发展重点放在扩充军备方面,军事交通运输业和军需工业的膨胀,带动了钢铁、机械、冶炼等重工业部门的发展”,结合所学知识可知,1871年,德国完成了统一,帝国政府大力发展发展军备,进行殖民扩张;根据“1873年帝国政府公布货币法”“颁布了一系列法令:商业法、营业自由法、统一度量衡法等”可知,政府建立健全法律体系,为资本主义经济发展提供政策保障;根据“1883年颁布疾病保险法令,保险费30%由雇主、70%由工人缴纳;1884年颁布工伤事故保险法,规定保险法费全部由雇主缴纳;1889年颁布的残废和老年保险法,保险费由国家、雇主和工人缴纳”可知,发展社会保障制度,缓和社会矛盾;结合材料一和所学知识可知,德国崛起的原因还包括,两次工业革命交叉实行,大力推进教育发展,重视科技强国,社会成员素质较高,富有工匠精神等。

18.(1)趋势:大众化、世俗化(主体);多样化,商业色彩日益浓厚(功能);不断加速发展(进程);规模不断扩大,逐渐形成重要的夜生活中心(空间)。(任答两点)

原因:城市商业活动的繁荣,市民阶层扩大(城市资本主义工商业的繁荣;城市化进程加速;市民消费水平提高);欧洲的思想解放(民众消费观念的变迁);科学技术(照明技术)的进步。

(2)特点:夜间劳动普遍化;妇女、儿童成为重要群体;时间长、强度大、剥削重;适时调整,逐步制度化。

【详解】(1)趋势:根据材料“城市普通市民也开始享受夜晚生活”可知,欧洲市民夜间生活的大众化、世俗化(主体);根据材料“英国咖啡馆、餐厅、小酒馆可以通宵开放”可知,欧洲市民夜间生活的多样化,商业色彩日益浓厚(功能);根据材料“18世纪是欧洲城市夜晚急剧变化的时期”可知,欧洲市民夜间生活的不断加速发展(进程);根据材料“一些城市夜晚也不再关闭城门,甚至连城墙都推倒了......进入19世纪,夜生活的时尚潮流已势不可挡”可知,欧洲市民夜间生活的规模不断扩大,逐渐形成重要的夜生活中心(空间)。原因:根据材料“16、17世纪,人们对黑夜有了新认识,赌博、跳舞等晚间娱乐活动已是宫廷贵族日常生活。17世纪中后期,城市普通市民也开始享受夜晚生活”结合资本主义经济的发展可知,城市商业活动的繁荣,市民阶层扩大;结合欧洲文艺复兴、启蒙运动的影响得出欧洲的思想解放;根据材料“夜晚的拱廊遍布汽灯,灯火辉煌”可知,科学技术(照明技术)的进步。

(2)根据材料“夜晚劳动的行业比比皆是”可知,夜间劳动普遍化;根据材料“英国棉纺织厂的女工和童工的日劳动时间长达14一18小时”可知,妇女、儿童成为重要群体;根据材料“日劳动时间长达14一18小时,其间用餐时间只有40分钟”可知,时间长、强度大、剥削重;根据材料“劳动时间向夜晚不断延伸,出现了轮班工作和三班制劳动方式,夜间劳动从此成了劳动制度的组成部分”可知,夜间生产劳动适时调整,逐步制度化。

1.19世纪英国曾存在一种职业——“叫醒工”。他们专职叫人起床上班:早晨挨家挨户拜访顾客,用短棍敲门或长杆敲窗,或者射豆子的方法,直到把客户叫醒为止。这项职业反映了英国( )

A.工厂制度兴起发展 B.市民缺乏时间观念

C.社会分工日益细化 D.城市生活丰富多彩

2.20世纪初,美国总统西奥多·罗斯福和威尔逊进行了史称“进步运动”的改革,对40多家公司提起了诉讼。牛肉托拉斯、石油托拉斯和烟草托拉斯在司法部的起诉之下均被解散,政府通过宪法对垄断进行限制的原则也由此被确立起来。有学者认为这场运动“平衡了资本主义的效率与社会主义的公平这两大制度功能”。材料说明( )

A.美国政府的经济职能始终很强大 B.社会主义深刻影响资本主义制度

C.垄断发展促使资本主义制度自我调节 D.工业化的实现推动了美国民主化进程

3.如表为1910-1940年美国已婚妇女工人就业比例状况。这反映了美国( )

时间 有副工作百分比 提高的比例 女性劳动力百分比 提高的比例

1910 10.7 24.7

1920 9.0 -15.9 23.0 -6.7

1930 11.7 +30.0 28.9 +25.7

1940 15.3 +30.8 35.5 +22.8

A.双职工家庭数量日益增多 B.社会各阶层流动性加快

C.妇女的经济地位日益提高 D.女性从事副业成为潮流

4.休米勒(1802—1856),苏格兰地质学家、作家。其在日记里记录了伯父一边工作,一边设法读书的场景:白天他常常找人在他旁边读书;冬日夜晚,他会在壁炉前为大家朗读一些有趣的文章,这样让还在工作的人得以借光。对上述材料场景的合理解释是( )

①读书兴起的背景是工业革命的发展 ②作者出身于贵族家庭

③读书成为社会各界的共识 ④作者伯父的做法有利于减轻工作压力

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

5.18世纪,英国某思想家认为:“—切特惠或限制的制度—经完全废除,最明白、最单纯的自然自由制度就会建立。每—个人在他不违反正义的法律时,都应听其完全自由,让他采用自己的方法追求自己的利益,以其劳动及资本和任何其他人或其他阶级相竞争。这样,君主们就被完全解除了监督私人产业、指导私人产业使之最适合社会利益的义务。”由此可知,作者

A.主张建立法治的社会 B.否定理性的社会变革

C.倡导重商主义的思想 D.反对政府的过多干预

6.19世纪中后期,随着各国经济发展的不平衡性加剧,在欧洲主要国家完成统一的基础上,大国敌对关系逐步升温。欧洲均势格局逐步被打破,国际体系呈过渡特征,主要国家在联合的基础上形成了两大军事同盟。这可以用来说明( )

A.工业革命影响了国家间关系的变化 B.两次世界大战爆发的直接原因

C.资产阶级革命具有雄厚的经济基础 D.资本主义制度的弊端逐渐显现

7.19世纪上半期,当蒸汽机车轰鸣奔驰的时候,衣冠楚楚的绅士、淑女与衣衫褴褛的下层人民同挤一列火车,还得到处给别人让路。保守人士惊呼,铁路会带来某种“平等化的危险”,进步人士却拍手称快:“看到火车真高兴,我想等级制度是永远一去不返了。”材料能够反映当时的先进技术有利于( )

A.打破既有社会关系 B.逐步稳定社会秩序

C.加剧社会贫富分化 D.促进生活方式变化

8.德意志帝国时期,除新兴的技术学院担任应用科学研究的任务,大学也创办了应用科学研究所。应用电工学,数学、化学和物理学研究所的创办是工程学和纯科学相结合的尝试;新的农学研究所则反映了科学和农业之间必不可少的关系。这些做法反映了当时德国( )

A.国民经济结构渐趋合理 B.经济发展依赖于教育的进步

C.成为世界科技发展中心 D.科学技术与社会生产相结合

9.英国学者卡特莱特指出,到1830年,英格兰的大工业城市没有一个安全的饮用水供应,这些地区的河流里鱼都没有了。这反映出,英国( )

A.工业建设不受政府重视 B.城市基础设施建设滞后

C.工业革命导致环境恶化 D.渔业资源遭到过度开发

10.1834年,新济贫法规定,有劳动能力的失业者必须进“贫民习艺所”,才能得到救济,而那里的条件比最低工资收入的自由劳动者还要恶劣得多。英国这样规定的主要目的是( )

A.缓和社会矛盾 B.工业革命需要足够的自由劳动力

C.保障社会公平 D.对无产阶级的歧视

11.17世纪以来,英国的济贫院可以在院外对流浪者、失业者提供救济;19世纪30年代末以后,英国停止了济贫院外的救济活动,济贫院也逐渐成为了鳏寡孤独、丧失劳动能力者的收容所。这一变化( )

A.使得获取救济成为公民权利 B.适应了工业革命需要

C.进一步缓和了社会阶级矛盾 D.缩小了福利国家规模

12.据英国学者安东尼·霍尔统计:1835~1870年,英国兰开郡各主要城市市政委员会成员中,棉纺织业工厂主是最大的职业群体,约占总数的三分之一;如果算上其他行业的工厂主,则比例将提高到略低于二分之一;农业利益的代表则比例小得多。这一现象反映英国( )

A.统治集团内部的矛盾尖锐 B.经济结构发展不平衡

C.政治变革顺应工业化要求 D.自由主义思想占主导

13.有学者指出:工业革命这个词有三层含义,首先它指工具改良和非生物动力在生产中的运用;其次它指劳动组织、工业结构及整个经济活动方式的演变;而更为重要的是,它指由此产生的社会变化,指社会整体变革的过程。也就是说,“工业革命”是指一个历史时期,这个时期导致工业化社会的诞生。据此不能解读出“工业革命”( )

A.实现了手工劳动到机器生产的变革 B.提高生产效率并产生更大的效益

C.成为人类社会整体转型的重要推力 D.凸显了资本主义制度的巨大弊端

14.工业革命前,英国海滨城市主要是英国贵族和乡绅度假娱乐的地方;19世纪中期以后,越来越多的中产阶级和工人开始到海滨城市享受新鲜空气。这些城市修建了大量的休闲设施,如剧院、咖啡屋等,价格昂贵的温泉浴场成为富人的首选。这一变化体现出工业革命( )

A.促进了城市化逐步提升 B.决定了人们的生活方式

C.推动了休闲方式商业化 D.加剧了社会阶层的分化

15.在文艺复兴早期,意大利的著名文学家和艺术家有22人,占当时全世界的44%,是无可争议的中心。文艺复兴后期,英国著名文学家和艺术家有7人,启蒙时期的法国,著名文学家和艺术家有8人,产业革命时期的德国,著名文学家和艺术家有8人,在著名文学家和艺术家人数方面均处于世界前列。这折射出世界文学艺术中心的变化( )

A.与资本主义经济发展密不可分 B.呈现杂乱无序的发展状态

C.体现了欧洲各国文化的传承性 D.始终贯穿人文主义的色彩

16.伦敦的一位医生发现,在1795年和1796年这两年里,他的病人中共有246人死亡,其中死于结核病的高达77人,占总死亡人数的31.4%。此外,1839年,根据注册总处总登记官的分析,死于结核病的人口在总死亡人口中所占的比例为17.6%。这一现象揭示出( )

A.工业革命伴生的社会问题 B.城市化发展降低了人口死亡率

C.英国政府不重视民众生命 D.公共事件促进了政府职能转变

17.德国崛起之路

材料一

材料二 帝国政府把国家经济发展重点放在扩充军备方面,军事交通运输业和军需工业的膨胀,带动了钢铁、机械、冶炼等重工业部门的发展。1873年帝国政府公布货币法,规定1875年元旦起帝国马克成为惟一支付手段,同时期,颁布了一系列法令:商业法、营业自由法、统一度量衡法等。1883年颁布疾病保险法令,保险费30%由雇主、70%由工人缴纳;1884年颁布工伤事故保险法,规定保险法费全部由雇主缴纳;1889年颁布的残废和老年保险法,保险费由国家、雇主和工人缴纳。

(1)依据材料一,概括19世纪德国崛起的路径。

(2)依据材料和所学,分析19世纪德国崛起的原因。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中世纪早期,教会认为黑夜代表罪恶和危险,每当夜色降临,欧洲各地城市会实施宵禁。16、17世纪,人们对黑夜有了新认识,赌博、跳舞等晚间娱乐活动已是宫廷贵族日常生活。17世纪中后期,城市普通市民也开始享受夜晚生活,英国咖啡馆、餐厅、小酒馆可以通宵开放。18世纪是欧洲城市夜晚急剧变化的时期,一些城市夜晚也不再关闭城门,甚至连城墙都推倒了。进入19世纪,夜生活的时尚潮流已势不可挡。巴黎最有特色的夜生活在拱廊,夜晚的拱廊遍布汽灯,灯火辉煌,是巴黎最大的购物场所。伦敦也出现了斯特兰德广场、莱斯特广场和皮卡迪利广场三大夜生活商贸中心。

材料二 进入18世纪后期,夜晚劳动的行业比比皆是。1816年英国棉纺织厂的女工和童工的日劳动时间长达14一18小时,其间用餐时间只有40分钟。类似的状况引发了劳工群体的抵抗。在这一时期,劳动时间向夜晚不断延伸,出现了轮班工作和“三班制”劳动方式,夜间劳动从此成了劳动制度的组成部分。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出近代欧洲市民夜间生活的变化趋势,并分析其变化的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括18一19世纪欧洲夜间生产劳动的主要特点。

1.C

【分析】此题考查的是19世纪英国工业革命对社会生活的影响

【详解】根据所学知识可知,19世纪的英国是工业革命时期。材料显示,“叫醒工”是专职的,他们专门负责叫人起床上班。也就是说,工业革命带来了社会分工,产生了一种专门的职业——“叫醒工”。这反映19时期的英国,社会分工日益细化,故C选项符合题意;英国工厂制度兴起于18世纪中叶,与题干中的时间不符,故A选项错误;“叫醒工”的出现,只是帮助人们及时起床,防止因起床问题导致上班迟到,这恰恰反映人们时间观念很强,而不是缺乏时间观念,故B选项错误;“叫醒工”是一种新的职业,工作单调,同时,材料信息也不能体现城市生活丰富多彩,故D选项错误。所以选C选项。

2.C

【详解】根据材料“牛肉托拉斯、石油托拉斯和烟草托拉斯在司法部的起诉之下均被解散,政府通过宪法对垄断进行限制的原则也由此被确立起来。”可知,美国政府通过行政手段对垄断组织进行限制,表明垄断组织的发展对美国国家产生了影响,为缓和矛盾,对资本主义制度进行了相应的自我调节,C项正确;美国政府的经济职能始终很强大,说法过于绝对,排除A项;材料对社会主义深刻影响资本主义制度的表述,信息不足,排除B项;工业化的实现推动了美国民主化进程,在材料中没有体现,排除D项。故选C项。

3.C

【详解】根据材料可知,1910-1940年,美国已婚妇女工人就业比例不断上升,说明美国妇女的家庭固有角色转变,妇女的经济地位不断提高,C项正确;材料只是体现妇女的就业情况,不能体现双职工家庭数量的变化,排除A项;材料未体现社会各阶层的流动性加快,排除B项;D项表述不符合史实,排除D项。故选C项。

4.B

【详解】材料关键信息一是时间19世纪上半期,二是读书热兴起,这是工业革命时期的社会现象,读书既是陶冶情操、缓解压力的方式,也是工业社会背景下书籍走进普通民众的表现,大众可借此提高个人专业技能和文化素养,适应并满足社会发展对专业人才的需求,故①项正确;一边工作,一边读书,主要作用在于减轻工作压力,故④项正确;材料中没有作5.D

【详解】根据材料“一切特惠或限制的制度一经完全废除,最明白、最单纯的自然自由制度就会建立”“每—个人在他不违反正义的法律时,都应听其完全自由”“君主们就被完全解除了监督私人产业、指导私人产业使之最适合社会利益的义务”可知,该思想家反对政府过多干预,主张经济自由发展,D项正确;材料未体现建立法治社会,排除A项;材料强调反对政府的过多干预,B项不符合材料主旨,排除B项;该思想家主张自由主义,C项说法错误,排除C项。故选D项。

6.A

【详解】结合材料“19世纪中后期,随着各国经济发展的不平衡性加剧.......”可分析出这一时期第一次工业革命在西方主要资本主义国家基本完成,使得各国经济发展的不平衡性加剧,A项正确;19世纪中后期,各国经济发展的不平衡性加剧,是一战爆发的根本原因,不是直接原因,排除B项;材料体现不出资产阶级革命具有雄厚的经济基础,排除C项;材料体现不出资本主义制度的弊端,排除D项。故选A项。

7.A

【详解】根据材料内容可知,火车的出现使不同阶层的人都同处一个车厢内,这就在一定程度上促进了社会平等,打破了既有的社会关系,A项正确;材料说明火车的出现打破了既有的社会关系,不能说明逐步稳定社会秩序和加剧社会贫富分化,更不能体现生活方式的变化,排除BCD项。故选A项。

8.D

【详解】根据材料信息“大学也创办了应用科学研究所”“应用电工学、数学、化学和物理学研究所的创办是工程学和纯科学相结合的尝试;新的农学研究所则反映了科学和农业之间必不可少的关系”等并结合所学知识可知,这些反映了当时德国科学技术与社会生产相结合,D项正确;材料没有相关国民经济结构逐渐趋向合理的信息,排除A项;B项表述材料无从体现,故排除;材料信息缺乏对比,不能说明当时德国成为了世界科技发展的中心,排除C项。故选D项。

9.C

【详解】结合所学知识可知,1830年英国正处于工业革命时期,大工业城市没有“一个安全的饮用水供应”“河流里鱼都没有了”说明城市水质和河流都受到了严重污染,环境恶化,C项正确;当时的工业建设受到英国政府的重视,排除A项;城市基础设施建设滞后、渔业资源遭到过度开发的说法与材料无关,排除BD项。故选C项。

10.B

【详解】根据材料可知,有劳动能力的失业者必须进“贫民习艺所”,结合所学知识可知,此时英国进行工业革命,需要足够的自由劳动力,因此才会出现这项规定,B项正确;英国这样规定的主要目的是工业革命需要足够的自由劳动力,AC项不属于主要目的,排除AC项;材料未体现对无产阶级的歧视,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】19世纪30年代末正属于工业革命蓬勃发展时期,失业者、流浪者中会有劳动力人口,取消济贫院外的救济活动,济贫院变成慈善机构,有助于让劳动力转归工厂就业,从而解决工业劳动力问题,适应了工业革命需要,B项正确;获得救济成为公民权利是福利国家的表现,排除A项;流浪者、失业者不能有效得到救济,实际上会加剧阶级矛盾,排除C项;福利国家的建立始于二战结束后,排除D项。故选B项。

12.C

【详解】据材料“1835~1870年,英国兰开郡各主要城市市政委员会成员中,棉纺织业工厂主是最大的职业群体,约占总数的三分之一;如果算上其他行业的工厂主,则比例将提高到略低于二分之一;农业利益的代表则比例小得多。”可知,随着工业革命的开展,英国以棉纺织业为代表的的第一产业迅速发展,资产阶级队伍随之壮大,而第一产业农业的代表则比例小得多。因此1832年议会改革种英国工业资产阶级获得了更多的参政权和选举权,反映了政治变革顺应工业化要求,C项正确。材料体现的是英国社会阶层政治权力的变化情况,并未涉及“统治集团内部的矛盾尖锐”,排除A项;据所学可知,工业革命之后,英国工业发展较为迅速,但材料主旨是强调“阶级结构的变化”,排除B项;材料未涉及自由主义思想,排除D项。故选C项。

13.D

【详解】根据材料““工业革命”是指一个历史时期,这个时期导致工业化社会的诞生”可知,工业革命发展了生产力,未体现出资本主义制度的巨大弊端,D项符合题意,选择D项;工业革命发展了生产力,实现了手工劳动到机器生产的变革,A项不符合题意,排除A项;工业革命提高生产效率,产生了更大的效益,B项不符合题意,排除B项;工业革命推动了人类社会的转型,C项不符合题意,排除C项;故选D项。

14.C

【详解】根据材料“英国海滨城市主要是英国贵族和乡绅度假娱乐的地方”、“越来越多的中产阶级和工人开始到海滨城市享受新鲜空气”结合所学知识可知,工业革命后,工人也开始进行娱乐休闲活动,还修建了大量的相关设施,反映了工业革命推动了休闲方式商业化,C项正确;材料没有数据可以证明城市化提升,排除A项;B项太过绝对,排除B项;材料没有涉及社会阶层分化,排除D项。故选C项。

15.A

【详解】欧洲文化中心从最早出现资本主义萌芽的意大利,转移到17世纪的英国,18世纪的法国和19世纪的德国,与资本主义经济中心同步变动,折射出世界文学艺术中心的变化与资本主义经济发展密不可分,A项正确;西方文学艺术中心的变化具有一定的规律性,并非“杂乱无序”,排除B项;材料体现的并非欧洲各国文化的传承性,排除C项;材料并未强调文学艺术中心变化始终贯穿人文主义的色彩,排除D项。故选A项。

16.A

【详解】18世纪末到19世纪中期,结核病死亡率在英国死亡率中占比较高,表明工业革命时期,生产力发展和生态环境恶化、民众生命健康遭受威胁等社会问题相伴而生,A项正确;城市化发展降低了人口死亡率与材料内容不符,排除B项;材料并未体现英国政府漠视民众生命,排除C项;公共事件促进了政府职能转变在材料中并未体现,排除D项。故选A项。

17.(1)路径:大力发展教育、科研,将教育、科学、技术等和生产相结合,强调工匠精神,打造科技强国和工业强国。

(2)原因:国家的统一;大力发展军备;进行殖民扩张;建立健全法律体系,为资本主义经济发展提供政策保障;发展社会保障制度,缓和社会矛盾;两次工业革命交叉实行;大力推进教育发展;重视科技强国;社会成员素质较高;富有工匠精神。

【详解】(1)路径:通过观察材料一,根据其中“大学改革”“第一次工业革命引入德国”“引发第二次工业革命”“建成科技强国”在德国崛起过程中的地位和作用可知,德国崛起的路径为,大力发展教育、科研,将教育、科学、技术等和生产相结合,强调工匠精神,打造科技强国、工业强国。

(2)原因:根据材料二中“帝国政府把国家经济发展重点放在扩充军备方面,军事交通运输业和军需工业的膨胀,带动了钢铁、机械、冶炼等重工业部门的发展”,结合所学知识可知,1871年,德国完成了统一,帝国政府大力发展发展军备,进行殖民扩张;根据“1873年帝国政府公布货币法”“颁布了一系列法令:商业法、营业自由法、统一度量衡法等”可知,政府建立健全法律体系,为资本主义经济发展提供政策保障;根据“1883年颁布疾病保险法令,保险费30%由雇主、70%由工人缴纳;1884年颁布工伤事故保险法,规定保险法费全部由雇主缴纳;1889年颁布的残废和老年保险法,保险费由国家、雇主和工人缴纳”可知,发展社会保障制度,缓和社会矛盾;结合材料一和所学知识可知,德国崛起的原因还包括,两次工业革命交叉实行,大力推进教育发展,重视科技强国,社会成员素质较高,富有工匠精神等。

18.(1)趋势:大众化、世俗化(主体);多样化,商业色彩日益浓厚(功能);不断加速发展(进程);规模不断扩大,逐渐形成重要的夜生活中心(空间)。(任答两点)

原因:城市商业活动的繁荣,市民阶层扩大(城市资本主义工商业的繁荣;城市化进程加速;市民消费水平提高);欧洲的思想解放(民众消费观念的变迁);科学技术(照明技术)的进步。

(2)特点:夜间劳动普遍化;妇女、儿童成为重要群体;时间长、强度大、剥削重;适时调整,逐步制度化。

【详解】(1)趋势:根据材料“城市普通市民也开始享受夜晚生活”可知,欧洲市民夜间生活的大众化、世俗化(主体);根据材料“英国咖啡馆、餐厅、小酒馆可以通宵开放”可知,欧洲市民夜间生活的多样化,商业色彩日益浓厚(功能);根据材料“18世纪是欧洲城市夜晚急剧变化的时期”可知,欧洲市民夜间生活的不断加速发展(进程);根据材料“一些城市夜晚也不再关闭城门,甚至连城墙都推倒了......进入19世纪,夜生活的时尚潮流已势不可挡”可知,欧洲市民夜间生活的规模不断扩大,逐渐形成重要的夜生活中心(空间)。原因:根据材料“16、17世纪,人们对黑夜有了新认识,赌博、跳舞等晚间娱乐活动已是宫廷贵族日常生活。17世纪中后期,城市普通市民也开始享受夜晚生活”结合资本主义经济的发展可知,城市商业活动的繁荣,市民阶层扩大;结合欧洲文艺复兴、启蒙运动的影响得出欧洲的思想解放;根据材料“夜晚的拱廊遍布汽灯,灯火辉煌”可知,科学技术(照明技术)的进步。

(2)根据材料“夜晚劳动的行业比比皆是”可知,夜间劳动普遍化;根据材料“英国棉纺织厂的女工和童工的日劳动时间长达14一18小时”可知,妇女、儿童成为重要群体;根据材料“日劳动时间长达14一18小时,其间用餐时间只有40分钟”可知,时间长、强度大、剥削重;根据材料“劳动时间向夜晚不断延伸,出现了轮班工作和三班制劳动方式,夜间劳动从此成了劳动制度的组成部分”可知,夜间生产劳动适时调整,逐步制度化。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化