2023届高考写作指导:惯性 课件(共11张PPT)

文档属性

| 名称 | 2023届高考写作指导:惯性 课件(共11张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 31.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-19 16:32:18 | ||

图片预览

文档简介

(共11张PPT)

“惯性”——2023高三语文期中考试作文

万物皆有惯性,万事也可以说皆有惯性。惯性本是物理概念,它是物体的一种固有属性:物体的质量大,惯性就大;物体的质量小,惯性就小。惯性永不消失,外力能改变物体的运动状态,却不能改变惯性;物体的质量不发生改变,惯性就不会改变,要改变惯性,就必须改变物体本身。如今,惯性又被用以表示一种生活状态,一种思维方式······

以上材料能给人以一定的启示,请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟题目;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

原题再现

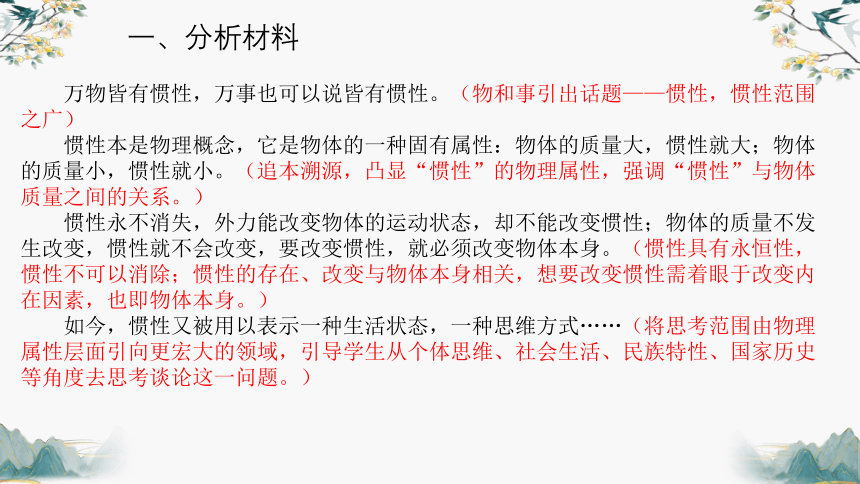

一、分析材料

万物皆有惯性,万事也可以说皆有惯性。(物和事引出话题——惯性,惯性范围之广)

惯性本是物理概念,它是物体的一种固有属性:物体的质量大,惯性就大;物体的质量小,惯性就小。(追本溯源,凸显“惯性”的物理属性,强调“惯性”与物体质量之间的关系。)

惯性永不消失,外力能改变物体的运动状态,却不能改变惯性;物体的质量不发生改变,惯性就不会改变,要改变惯性,就必须改变物体本身。(惯性具有永恒性,惯性不可以消除;惯性的存在、改变与物体本身相关,想要改变惯性需着眼于改变内在因素,也即物体本身。)

如今,惯性又被用以表示一种生活状态,一种思维方式……(将思考范围由物理属性层面引向更宏大的领域,引导学生从个体思维、社会生活、民族特性、国家历史等角度去思考谈论这一问题。)

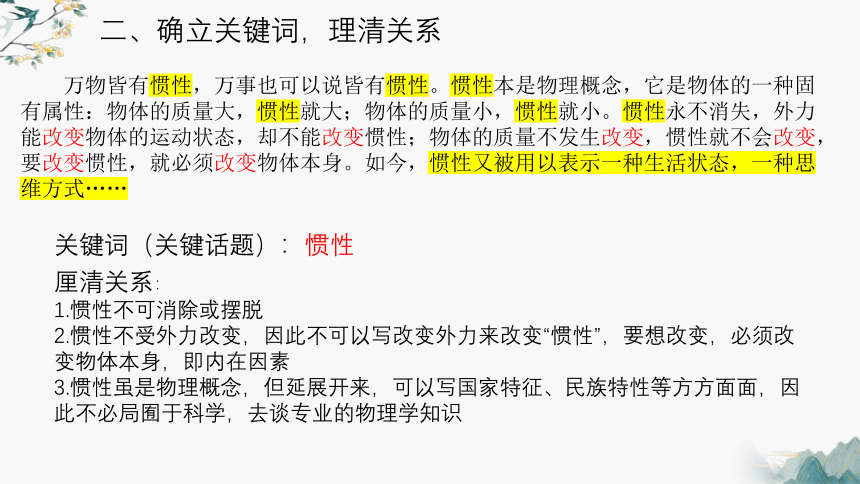

二、确立关键词,理清关系

万物皆有惯性,万事也可以说皆有惯性。惯性本是物理概念,它是物体的一种固有属性:物体的质量大,惯性就大;物体的质量小,惯性就小。惯性永不消失,外力能改变物体的运动状态,却不能改变惯性;物体的质量不发生改变,惯性就不会改变,要改变惯性,就必须改变物体本身。如今,惯性又被用以表示一种生活状态,一种思维方式……

关键词(关键话题):惯性

厘清关系:

1.惯性不可消除或摆脱

2.惯性不受外力改变,因此不可以写改变外力来改变“惯性”,要想改变,必须改变物体本身,即内在因素

3.惯性虽是物理概念,但延展开来,可以写国家特征、民族特性等方方面面,因此不必局囿于科学,去谈专业的物理学知识

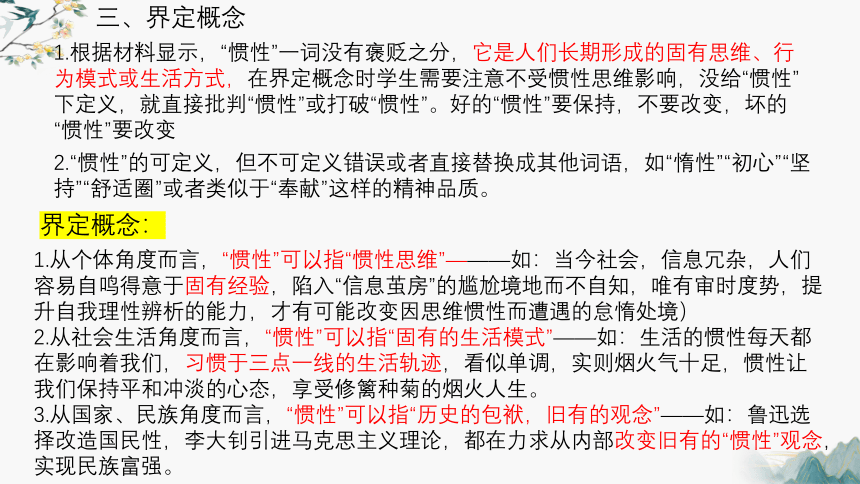

三、界定概念

1.根据材料显示,“惯性”一词没有褒贬之分,它是人们长期形成的固有思维、行为模式或生活方式,在界定概念时学生需要注意不受惯性思维影响,没给“惯性”下定义,就直接批判“惯性”或打破“惯性”。好的“惯性”要保持,不要改变,坏的“惯性”要改变

2.“惯性”的可定义,但不可定义错误或者直接替换成其他词语,如“惰性”“初心”“坚持”“舒适圈”或者类似于“奉献”这样的精神品质。

界定概念:

1.从个体角度而言,“惯性”可以指“惯性思维”———如:当今社会,信息冗杂,人们容易自鸣得意于固有经验,陷入“信息茧房”的尴尬境地而不自知,唯有审时度势,提升自我理性辨析的能力,才有可能改变因思维惯性而遭遇的怠惰处境)

2.从社会生活角度而言,“惯性”可以指“固有的生活模式”——如:生活的惯性每天都在影响着我们,习惯于三点一线的生活轨迹,看似单调,实则烟火气十足,惯性让我们保持平和冲淡的心态,享受修篱种菊的烟火人生。

3.从国家、民族角度而言,“惯性”可以指“历史的包袱,旧有的观念”——如:鲁迅选择改造国民性,李大钊引进马克思主义理论,都在力求从内部改变旧有的“惯性”观念,实现民族富强。

四、写作注意

(一)材料丰富典型

打破惯性思维,放飞思维之鸟

曾有人做过这样一个实验:一位教授在家中放了一个鸟笼,此后几乎每个来访的客人都会询问一句:"教授的鸟何时死了 "无论教授如何解释自己不养鸟都无济于事。最终,教授只得买来一只鸟放入鸟笼,换一个角度来看,"鸟笼装鸟"便是惯性思维,教授最终屈服在惯性思维之下,但惯性的囚笼无疑是扼杀了思维的自由,唯有打破惯性的囚笼,才能让思维之鸟在天空下自由飞翔。

惯性思维是人们在长期实践中形成的,俗称"经验"。不可否认的是,惯性思维为人类带来了不小的好处,不必让每个人都经历"摸着石头过河"的奋斗历程。但久而久之,在惯性思维的"宠爱"下,人们会逐渐将其奉为圭桌,不去思索进步与创新,一切运作只要按部就班地完成即可,这样机械化的社会,尤其是放在一个日新月异的大环境中的社会,衰弱与灭亡只是时间问题,因此,打破惯性囚笼必不可少,更是当务之急。

官渡之战袁氏大败,袁氏二子逃往辽东公孙渊处寻求庇护。当时几乎所有将领都劝说曹操乘胜追击,但后者采用了郭嘉的遗策班师回朝,而他最后收获的。是袁氏二子的首级与公孙渊的臣服。“宜将剩勇追穷寇”,这是惯性思维,而郭嘉跳出思维定式,巧妙利用袁氏二子与公孙渊之间一山不容二虎的矛盾,兵不血刃的拔除了曹操心头名为袁氏的刺。即使英年早逝,也能助曹操问鼎中原,无愧曹操麾下第一谋士之称。

可见,打破惯性的囚笼,不一定会引起难以预料的麻烦,反而会为我们通往成功的道路开辟出一条更为方便的捷径。

随着新时代的到来,万千新兴事物方兴未艾,如果继续依靠惯性思维去思考问题,难免处处碰壁。因此,跳出惯性思维的圈子成了当务之急。邓小平放弃社会主义制度一统港澳台,如今一国两制蓬勃发展;疫情之下,居家隔离无人机将物资送货上门,不是人拿货,而是货找人;《假如国宝会说话》代替了干枯的介绍,借国宝之口,为默默无闻的文物修复工作者点赞……回忆往昔,鲜活的事例一桩桩、一件件地呈现在我们眼前,将来还会有更多的事迹向我们证明,只有打破惯性的囚笼,放飞思维之鸟,才能让个人、社会、国家甚至是民族世界更加美好。

(一)材料丰富典型

(二)联系现实,,立足自身

不做被惯性束缚的鸟

物理课上,惯性这个概念一经引出,便引起了广泛而热烈的讨论。人在刹车时,身体因惯性往前倾,水瓶中的气泡不随瓶子而停止,而是继续向前……一系列现象引发了不少疑问,“惯性会消失吗?”“怎样改变惯性呢?”

事实上,后来的我们都明白了,惯性不会消失,只有改变物体质量方能改变惯性。但是,物理课上的学习止步了,生活上、思维上的惯性带来的启示却从未停止。

一如水瓶中的气泡,在瓶体停止后仍然前行。惯性的存在诚然有其合理可取之处,即当我们在拼搏状态下遇阻时,借着惯性依然保持勇毅前行的姿态。然而大多数情况下,我们都是在安逸的状态下被惯性劝退了起身有为的欲望,成为这一只只被惯性束缚的鸟,习惯于鸟笼中的悠闲,却不愿展臂拥抱澄澈的天空。

而欲以改变这种情形,就像外力无法改变惯性大小一样,即使笼主人打开了门,吆喝着让鸟儿飞走,鸟盘旋一圈指不定又乖乖返回,在惯性的驱使下,返回原有的生活状态。

(二)联系现实,,立足自身

对于这样向惯性妥协的生活,毛姆曾言:“我不否认这种生活的价值,但我内心有一股狂放的力量,使我改变现状。”主导我们突破束缚的便是“我”,是“你”,是我们每个人。惯性纵然不会消失,但物体能够通过不断增加自己的质量使其减至最小,而个人也能充分发挥主观能动性,减少被惯性的支配。于是,我们便看到了辞去美国教授职位,减少“于国外实现科研梦”这种惯性思维,回国投身于国内医疗科研机构创立的颜宁;看到了许许多名校毕业,减少“高材生就应去高新技术产业搞研究”这样的惯性束缚,扎根基层、播种教育之中的乡村教师。自我发力,方能扔下对笼子的依赖,于天空中发现不一样的自己。

个人如此,民族亦然。在文化创新方面,惯性变成了最大的拦路虎,保持一贯姿态,减弱了应对世界之变的能力。与个人同样,唯有如木工阿木爷爷一般主动融入互联网潮流,以推特、微博等多样渠道向世界展示大国匠心,木工魅力,中华优秀文化才不至被滔滔的数据洪流淹没,在封闭的惯性下独自叹息,孤芳自赏。

明惯性之利,防惯性之束缚。以“我”之奋斗,无论是个人化身的雏鹰,亦或是民族化身的鲲鹏,都将在天空的映衬下,大展宏图,勇往直前。

三、切忌万能措施

如“改变惯性需要创新、勇气、坚强和信念”等等,不可取~

要结合材料,围绕“惯性话题”,有针对性的给出措施。

谢

谢

观

看

の

“惯性”——2023高三语文期中考试作文

万物皆有惯性,万事也可以说皆有惯性。惯性本是物理概念,它是物体的一种固有属性:物体的质量大,惯性就大;物体的质量小,惯性就小。惯性永不消失,外力能改变物体的运动状态,却不能改变惯性;物体的质量不发生改变,惯性就不会改变,要改变惯性,就必须改变物体本身。如今,惯性又被用以表示一种生活状态,一种思维方式······

以上材料能给人以一定的启示,请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟题目;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

原题再现

一、分析材料

万物皆有惯性,万事也可以说皆有惯性。(物和事引出话题——惯性,惯性范围之广)

惯性本是物理概念,它是物体的一种固有属性:物体的质量大,惯性就大;物体的质量小,惯性就小。(追本溯源,凸显“惯性”的物理属性,强调“惯性”与物体质量之间的关系。)

惯性永不消失,外力能改变物体的运动状态,却不能改变惯性;物体的质量不发生改变,惯性就不会改变,要改变惯性,就必须改变物体本身。(惯性具有永恒性,惯性不可以消除;惯性的存在、改变与物体本身相关,想要改变惯性需着眼于改变内在因素,也即物体本身。)

如今,惯性又被用以表示一种生活状态,一种思维方式……(将思考范围由物理属性层面引向更宏大的领域,引导学生从个体思维、社会生活、民族特性、国家历史等角度去思考谈论这一问题。)

二、确立关键词,理清关系

万物皆有惯性,万事也可以说皆有惯性。惯性本是物理概念,它是物体的一种固有属性:物体的质量大,惯性就大;物体的质量小,惯性就小。惯性永不消失,外力能改变物体的运动状态,却不能改变惯性;物体的质量不发生改变,惯性就不会改变,要改变惯性,就必须改变物体本身。如今,惯性又被用以表示一种生活状态,一种思维方式……

关键词(关键话题):惯性

厘清关系:

1.惯性不可消除或摆脱

2.惯性不受外力改变,因此不可以写改变外力来改变“惯性”,要想改变,必须改变物体本身,即内在因素

3.惯性虽是物理概念,但延展开来,可以写国家特征、民族特性等方方面面,因此不必局囿于科学,去谈专业的物理学知识

三、界定概念

1.根据材料显示,“惯性”一词没有褒贬之分,它是人们长期形成的固有思维、行为模式或生活方式,在界定概念时学生需要注意不受惯性思维影响,没给“惯性”下定义,就直接批判“惯性”或打破“惯性”。好的“惯性”要保持,不要改变,坏的“惯性”要改变

2.“惯性”的可定义,但不可定义错误或者直接替换成其他词语,如“惰性”“初心”“坚持”“舒适圈”或者类似于“奉献”这样的精神品质。

界定概念:

1.从个体角度而言,“惯性”可以指“惯性思维”———如:当今社会,信息冗杂,人们容易自鸣得意于固有经验,陷入“信息茧房”的尴尬境地而不自知,唯有审时度势,提升自我理性辨析的能力,才有可能改变因思维惯性而遭遇的怠惰处境)

2.从社会生活角度而言,“惯性”可以指“固有的生活模式”——如:生活的惯性每天都在影响着我们,习惯于三点一线的生活轨迹,看似单调,实则烟火气十足,惯性让我们保持平和冲淡的心态,享受修篱种菊的烟火人生。

3.从国家、民族角度而言,“惯性”可以指“历史的包袱,旧有的观念”——如:鲁迅选择改造国民性,李大钊引进马克思主义理论,都在力求从内部改变旧有的“惯性”观念,实现民族富强。

四、写作注意

(一)材料丰富典型

打破惯性思维,放飞思维之鸟

曾有人做过这样一个实验:一位教授在家中放了一个鸟笼,此后几乎每个来访的客人都会询问一句:"教授的鸟何时死了 "无论教授如何解释自己不养鸟都无济于事。最终,教授只得买来一只鸟放入鸟笼,换一个角度来看,"鸟笼装鸟"便是惯性思维,教授最终屈服在惯性思维之下,但惯性的囚笼无疑是扼杀了思维的自由,唯有打破惯性的囚笼,才能让思维之鸟在天空下自由飞翔。

惯性思维是人们在长期实践中形成的,俗称"经验"。不可否认的是,惯性思维为人类带来了不小的好处,不必让每个人都经历"摸着石头过河"的奋斗历程。但久而久之,在惯性思维的"宠爱"下,人们会逐渐将其奉为圭桌,不去思索进步与创新,一切运作只要按部就班地完成即可,这样机械化的社会,尤其是放在一个日新月异的大环境中的社会,衰弱与灭亡只是时间问题,因此,打破惯性囚笼必不可少,更是当务之急。

官渡之战袁氏大败,袁氏二子逃往辽东公孙渊处寻求庇护。当时几乎所有将领都劝说曹操乘胜追击,但后者采用了郭嘉的遗策班师回朝,而他最后收获的。是袁氏二子的首级与公孙渊的臣服。“宜将剩勇追穷寇”,这是惯性思维,而郭嘉跳出思维定式,巧妙利用袁氏二子与公孙渊之间一山不容二虎的矛盾,兵不血刃的拔除了曹操心头名为袁氏的刺。即使英年早逝,也能助曹操问鼎中原,无愧曹操麾下第一谋士之称。

可见,打破惯性的囚笼,不一定会引起难以预料的麻烦,反而会为我们通往成功的道路开辟出一条更为方便的捷径。

随着新时代的到来,万千新兴事物方兴未艾,如果继续依靠惯性思维去思考问题,难免处处碰壁。因此,跳出惯性思维的圈子成了当务之急。邓小平放弃社会主义制度一统港澳台,如今一国两制蓬勃发展;疫情之下,居家隔离无人机将物资送货上门,不是人拿货,而是货找人;《假如国宝会说话》代替了干枯的介绍,借国宝之口,为默默无闻的文物修复工作者点赞……回忆往昔,鲜活的事例一桩桩、一件件地呈现在我们眼前,将来还会有更多的事迹向我们证明,只有打破惯性的囚笼,放飞思维之鸟,才能让个人、社会、国家甚至是民族世界更加美好。

(一)材料丰富典型

(二)联系现实,,立足自身

不做被惯性束缚的鸟

物理课上,惯性这个概念一经引出,便引起了广泛而热烈的讨论。人在刹车时,身体因惯性往前倾,水瓶中的气泡不随瓶子而停止,而是继续向前……一系列现象引发了不少疑问,“惯性会消失吗?”“怎样改变惯性呢?”

事实上,后来的我们都明白了,惯性不会消失,只有改变物体质量方能改变惯性。但是,物理课上的学习止步了,生活上、思维上的惯性带来的启示却从未停止。

一如水瓶中的气泡,在瓶体停止后仍然前行。惯性的存在诚然有其合理可取之处,即当我们在拼搏状态下遇阻时,借着惯性依然保持勇毅前行的姿态。然而大多数情况下,我们都是在安逸的状态下被惯性劝退了起身有为的欲望,成为这一只只被惯性束缚的鸟,习惯于鸟笼中的悠闲,却不愿展臂拥抱澄澈的天空。

而欲以改变这种情形,就像外力无法改变惯性大小一样,即使笼主人打开了门,吆喝着让鸟儿飞走,鸟盘旋一圈指不定又乖乖返回,在惯性的驱使下,返回原有的生活状态。

(二)联系现实,,立足自身

对于这样向惯性妥协的生活,毛姆曾言:“我不否认这种生活的价值,但我内心有一股狂放的力量,使我改变现状。”主导我们突破束缚的便是“我”,是“你”,是我们每个人。惯性纵然不会消失,但物体能够通过不断增加自己的质量使其减至最小,而个人也能充分发挥主观能动性,减少被惯性的支配。于是,我们便看到了辞去美国教授职位,减少“于国外实现科研梦”这种惯性思维,回国投身于国内医疗科研机构创立的颜宁;看到了许许多名校毕业,减少“高材生就应去高新技术产业搞研究”这样的惯性束缚,扎根基层、播种教育之中的乡村教师。自我发力,方能扔下对笼子的依赖,于天空中发现不一样的自己。

个人如此,民族亦然。在文化创新方面,惯性变成了最大的拦路虎,保持一贯姿态,减弱了应对世界之变的能力。与个人同样,唯有如木工阿木爷爷一般主动融入互联网潮流,以推特、微博等多样渠道向世界展示大国匠心,木工魅力,中华优秀文化才不至被滔滔的数据洪流淹没,在封闭的惯性下独自叹息,孤芳自赏。

明惯性之利,防惯性之束缚。以“我”之奋斗,无论是个人化身的雏鹰,亦或是民族化身的鲲鹏,都将在天空的映衬下,大展宏图,勇往直前。

三、切忌万能措施

如“改变惯性需要创新、勇气、坚强和信念”等等,不可取~

要结合材料,围绕“惯性话题”,有针对性的给出措施。

谢

谢

观

看

の

同课章节目录