第17课 屈原(节选) (共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 第17课 屈原(节选) (共41张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-02-20 11:03:11 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

实现中华民族的伟大复兴,是全体中华儿女的愿景。社会主义核心价值观,是凝聚、壮大这种文化精神的原点和指南,而源远流长的中华传统文化,则是涵养社会主义核心价值观的重要源泉和精神命脉。屈原是荆楚大地上的一位爱国诗人,他身上的爱国主义精神和忧国忧民思想值得学生去感悟、去学习、去传承。

导入

17 屈原(节选)

第一课时

学习目标

1

2

了解话剧剧本的主要特征及舞台说明的作用。

阅读目标

重难点,涉及思考探究三

有感情地朗读屈原的独白,理解独白的内涵,理解剧本中人物的心理、情感,把握人物形象。

重点,涉及思考探究一、二、四

学习目标

1

2

掌握并运用象征的表现手法。

写作目标

学会多种修辞手法并用。

品格素养

感受诗人痛恨黑暗、向往光明、忠于祖国、热爱人民的高尚情操和崇高理想。

郭沫若(1892—1978),原名郭开贞,四川乐山人。著名的诗人、剧作家、历史学家、考古学家、古文字学家、社会活动家。其作品想象大胆奇特,感情炽烈豪放,具有浪漫主义的显著特色。代表作有诗集《女神》(因此成为中国新诗的重要奠定人之一),历史剧《屈原》《棠棣之花》《虎符》等。

作者简介

预习资料速查

郭沫若的历史剧《屈原》写于1942 年,当时国民政府消极抗日,大肆屠杀坚持抗战的爱国军民,全中国进步的人民都无比愤怒。于是,针对政治现实,郭沫若创作了《屈原》,用以鞭挞国民政府的黑暗统治,抒发人民的愤慨之情。作者曾说:“我把这时代的愤怒复活到屈原的时代里去了。换句话说,我是借了屈原的时代来象征我们当前的时代。”剧中,郭沫若借屈原的悲剧,展示了光明与黑暗,正义与邪恶,爱国与卖国的尖锐、激烈的斗争,起到了借古讽今、古为今用的作用。

背景资料

预习资料速查

文体知识

预习资料速查

剧 本

概念:剧本是一种文学形式,是戏剧艺术创作的文本基础,演员根据剧本进行演出。

组成:剧本主要由台词和舞台说明组成,舞台说明包括人物说话时的语气、动作,人物的上下场,场景及其他效果变换等。

结构:一般分为开端、发展、高潮和结局四个部分。

分类:按应用范围可分为话剧剧本、电影剧本、电视剧剧本等;按内容性质可分为喜剧、悲剧和正剧等。

预习资料速查

独 白

独白,文学作品中人物语言的表现形式之一,指人的自思、自语等内心活动,能揭示人物隐秘的内心世界,充分展示人物的思想、性格,使读者更深刻地理解人物的思想感情和精神面貌。

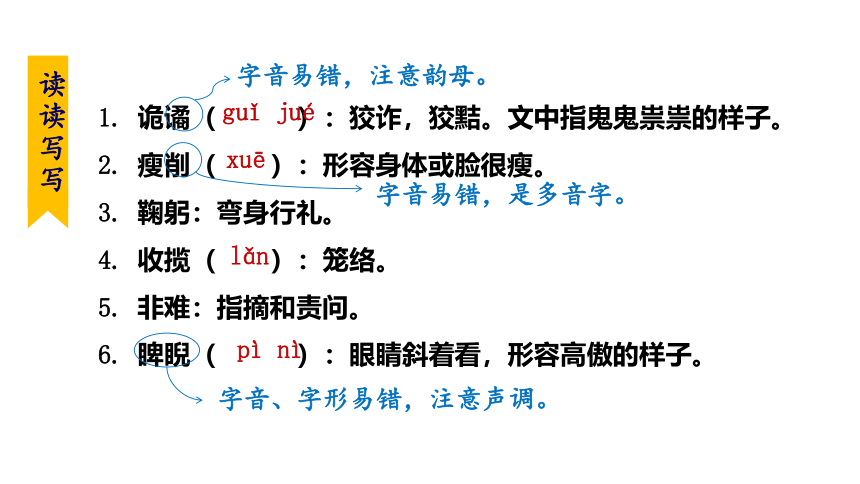

1. 诡谲( ):狡诈,狡黠。文中指鬼鬼祟祟的样子。

2. 瘦削( ):形容身体或脸很瘦。

3. 鞠躬:弯身行礼。

4. 收揽( ):笼络。

5. 非难:指摘和责问。

6. 睥睨( ):眼睛斜着看,形容高傲的样子。

guǐ jué

必考字词梳理

读读写写

字音易错,注意韵母。

xuē

lǎn

pì nì

字音易错,是多音字。

字音、字形易错,注意声调。

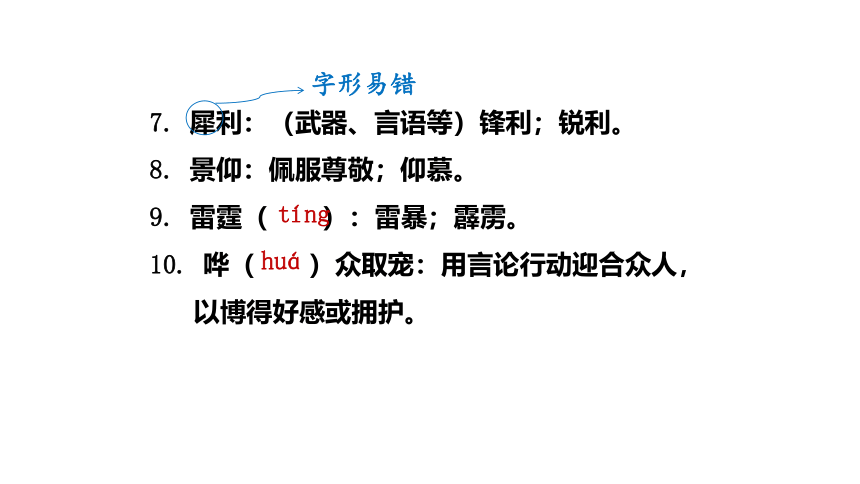

7. 犀利:(武器、言语等)锋利;锐利。

8. 景仰:佩服尊敬;仰慕。

9. 雷霆( ):雷暴;霹雳。

10. 哗( )众取宠:用言论行动迎合众人,以博得好感或拥护。

tíng

必考字词梳理

字形易错

huá

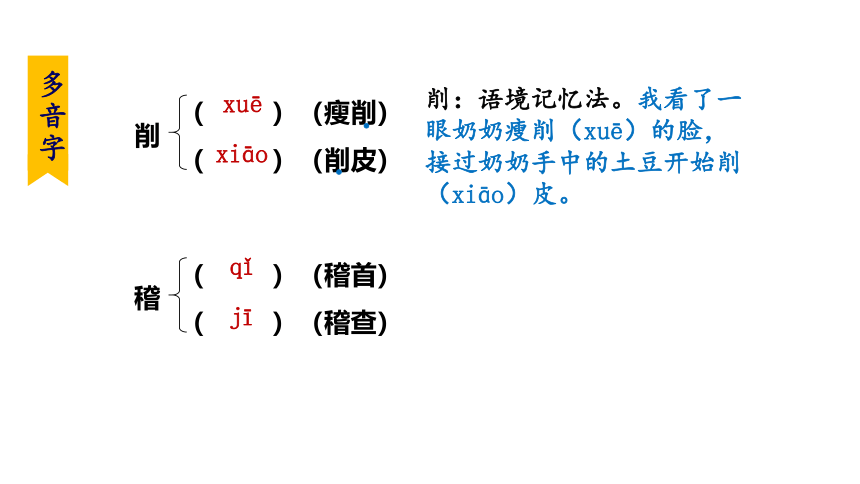

( )(瘦削)

( )(削皮)

xuē

xiāo

多音字

必考字词梳理

削

·

削:语境记忆法。我看了一眼奶奶瘦削(xuē)的脸,接过奶奶手中的土豆开始削(xiāo)皮。

·

( )(稽首)

( )(稽查)

qǐ

jī

稽

文中有哪几个主要人物?

屈原的独白激情澎湃、气势磅礴,作者是如何做到这一点的?

主要人物

语言气势

表现手法

作者借屈原的形象表达了怎样的思想感情?

思想感情

预习思考问题

文章主要运用了什么表现手法?有什么作用?

2

导思

1

导思

3

导思

4

带着问题读课文

导思

关键词:

憎恨黑暗、追求光明

课文初读感知

读法指导

开头部分朗读时稍微舒缓一点儿,读到排比句与反复句的时候应逐渐加快速度,以体现人物逐渐激越的感情。为了更好地表现剧中人物的感情,还应注意把握重音以及人物语气。

课文初读感知

文章脉络

第一部分((从开头到“郑詹尹走入左侧门”):写靳尚与郑詹尹密谋毒死屈原。

第二部分(从“屈原手足已戴刑具”到篇末):屈原的独白,抒发了其对光明的渴望和对黑暗的诅咒。

课文整体感知

简要概括课文主旨

《屈原(节选)》一文主要塑造了我国伟大的政治家兼诗人屈原的形象。作者借屈原遭受陷害后的独白,表达了对黑暗世界的强烈愤懑和对光明未来的热烈追求。

板书设计

处心积虑,

凶狠毒辣

屈原(节选)

风

雷

电

东皇太一、云中君、东君

大司命、少司命、湘君、湘夫人

昏庸腐朽,

欺民惑众

与光明同行

与黑暗决裂,

密谋毒死屈原

奸臣

唤醒沉睡的一切

迎来无限的自由

劈开坚固的黑暗

第二课时

17 屈原(节选)

课文细读品味

1.本剧开篇的舞台说明有什么作用?

作用:①交代故事发生的地点是在东皇太一庙正殿,那里神像林立,奇形怪状,阴森可怖,给人以威压的气势,营造出令人窒息的气氛。②交代当时的自然环境:雷电交加,狂风大作,无边的黑夜在颤动,在撕裂,在爆炸。这个典型的环境意味着现实世界给屈原的肉体和精神带来了严重的伤害,又象征着光明与黑暗的搏斗,也为屈原的内心独白——“雷电颂”提供了自然背景,增添了悲凉的气氛。

课文细读品味

2.联系上下文分析文中靳尚的形象。

从靳尚出场前后的动作(“除去面罩”和“把面巾蒙上”)和神态,以及其与郑詹尹的对话中,可看出靳尚对屈原恨之入骨,欲将其毒死。他与南后等奸佞们排挤打击屈原,想彻底消灭屈原,这表现出他的凶狠、残忍和毒辣。

课文细读品味

3.本剧中段的舞台说明有什么作用?

①交代屈原当时的处境;②为下文写屈原震天撼地的呼喊做铺垫;③塑造了屈原坚持真理、受到奸佞残酷迫害的爱国者的形象;④他伫立睥睨,眼中的怒火即刻就要喷涌而出,这体现了他大义凛然、坚贞高傲的品质;⑤渲染了凄惨、悲愤的气氛。

课文细读品味

4.“(向风及雷电)风!你咆哮吧!咆哮吧!……”这段运用了哪些修辞手法?表达了什么?

此段运用了呼告、拟人、反复的修辞手法,是屈原对风的深情呼唤,流露出他对风的急切期盼,他希望风能驱走无边无际的黑暗,带来生机勃勃的世界。这表现了他对黑暗世界的愤懑和对摧毁黑暗的热望。

课文细读品味

5.“尽管你是怎样的咆哮,你也不能把他们从梦中叫醒,不能把死了的吹活转来,不能吹掉这比铁还沉重的眼前的黑暗,……”文中三个“不能”表达了屈原怎样的心情?

这是屈原对风的呼唤,也是充满矛盾的内心独白。三个“不能”强调了现实的残酷与统治者的麻木,也体现了屈原心中的无奈和痛苦。“比铁还沉重”形象地写出了当时社会的黑暗程度。两个“至少……”表明屈原仍未丧失希望。

课文细读品味

6.“我要看那滚滚的波涛,我要听那镗镗鞳鞳的咆哮,我要漂流到那没有阴谋、没有污秽、没有自私自利的没有人的小岛上去呀!”这里的“小岛”代表什么?表达了屈原怎样的心情?

“小岛”象征屈原心中的净土,是他精神的寄托。这句话表达了屈原对光明未来的热烈追求。他渴望平等、自由的新社会,渴望在极端黑暗的社会中有一方净土,这与上文中他急切地盼着摧毁黑暗社会一致。

课文细读品味

7.文中的“风”“雷”“电”分别象征什么?有什么作用?

“风”“雷”“电”象征变革现实的伟大力量;“洞庭湖”“长江”“东海”象征人民群众;“无形的长剑”象征屈原坚定的信念。

作用:将抽象的内容具体化,使屈原对黑暗的愤恨和对光明的礼赞与向往之情更加形象可感,极大地增强了作品的艺术表现力和感染力。

课文细读品味

8.屈原对神鬼偶像的痛斥有什么特点

①针对性:东皇太一和云中君是天神和云神,屈原痛斥他们“ 高坐在神位上“”产生黑暗”;东君是太阳神,理应心地光明,屈原指斥他“也害羞吗 ”“完全是一片假”;“湘君”“湘夫人”这一对湘水之神是会“痛哭几声”的,屈原揭露其只是哭出“打奴隶的刑具”;至于主宰人生死祸福的“大司命”“少司命”,屈原指责其本领“就只有晓得播弄人”。

②象征性:屈原痛斥诅咒的锋芒指向了楚国昏庸腐朽的当权者。

课文细读品味

9.结尾段“鼓动吧,风!咆哮吧,雷!闪耀吧,电!把一切沉睡在黑暗怀里的东西,毁灭,毁灭,毁灭呀!”表达了作者怎样的感情?

三个呼告句组成排比句,强调了要赶快行动起来。三个“毁灭”构成反复,表达了屈原彻底毁灭黑暗社会的决心,突出了屈原与黑暗社会不共戴天的仇恨,表现了他鞭挞一切污秽、横扫一切邪恶的战斗精神,体现了他与黑暗势力战斗到底的浩然正气。

1.[重难点] 《屈原(节选)》中屈原的独白在剧中有什么作用?

屈原的独白波澜壮阔、气势磅礴、撼动人心,是全剧的灵魂和高潮。郭沫若说,在剧本的第二、三、四幕中描写了屈原遭受陷害和侮辱的情节,从构思上来说,“都为的是结穴成这一景”。屈原的独白是“侮辱增加到最深度,彻底蹂躏诗人自尊的灵魂”时屈原胸中喷薄而出的诗。

课文全篇探究

它不仅是刻画屈原典型性格的最重要的一笔,是屈原斗争精神最突出的体现,而且使全剧的主题异常鲜明地凸显出来,充分表现了屈原痛恨黑暗、向往光明、忠于祖国、热爱人民的高尚情操和崇高理想。

实际上,独白中呼风唤雷的激情,毁灭诸神的愤怒,纵贯宇宙的气势,直接显露了郭沫若鲜明的个性、炽热的感情,是郭沫若式的自我倾诉,而且具有深沉的现实指向和深刻的现实意义。它有力地抨击了抗战时期国民党消极抗日、积极反共的投降政策,鼓舞了全民族的斗争意志,推动了正在进行的民族解放战争。

课文全篇探究

1.想象瑰丽奇特, 意境雄浑壮阔。

屈原的独白这一部分内容想象奇特,气势恢宏,体现了革命浪漫主义的风格。作者进行大胆的艺术虚构,展开神奇的想象,上天入地,呼风唤雷,运用呼告、象征等手法,让屈原同宇宙间伟大的自然力——疾风、怒雷、闪电结合在一起,达到物我同化的境界,使屈原仿佛具有了摧毁一切黑暗的力量。

归纳总结

特色总结

2.运用象征手法,增强艺术表现力。

象征手法的运用,使作者的思想感情表达得含蓄、深沉、凝练。例如“风”“雷”“电”象征变革现实的伟大力量;“洞庭湖”“长江”“东海”象征人民群众;“无形的长剑”象征屈原坚定的信念;“土偶木梗”的群像象征无德无能、欺民惑众的官僚统治集团……

归纳总结

3.运用多种修辞,增强语句气势。

运用拟人、呼告等修辞,直接有力地表达了屈原爱憎的感情,增强了语句的气势和表达效果;运用反复、排比等修辞,增强了整个独白的抒情效果,使整个独白具有诗的形式美,回环往复,荡气回肠。

归纳总结

1. 下列加点字词的注音无误的一项是( )

A.咆哮(xiào) 靳尚(jìn)

诡谲(jué) 鞠躬(jū)

B.脚镣(liào) 徘徊(huí)

睥睨(pì nì) 俄顷(é)

C.瘦削(xiāo) 污秽(huì)

犀利(xī) 雷霆(tíng)

D.神殿(diàn) 收揽(lǎn)

波澜(lán) 稽首(jǐ)

返回

【答案】A

2. 下列各句中加点成语使用错误的一项是( )

A.在太卜郑詹尹的眼里,屈原只不过就会做几首谈情说爱的山歌,时而说些哗众取宠的大话罢了,并没有什么大本领。

B.2022年北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”、冬残奥会吉祥物“雪容融”和大家耳濡目染的动画人物孙悟空、葫芦娃等一起在宣传片中亮相,给大家带来冬奥的消息。

C.爸爸妈妈总是为了“到底谁年轻”之类的小事而斗嘴,真是小题大做,他俩谁也没有我年轻啊。

D.《围城》的讽刺幽默,蕴含着钱锺书先生深厚的学识素养。对于古今中外文化、文学的典故,他总能够信手拈来,巧为己用。

【答案】B

【点拨】“耳濡目染”,形容听得多见得多了之后,无形之中受到影响。句中用它来形容人们熟知的动画人物不恰当,可改为“耳熟能详”。

返回

3. 阅读下面的文字,回答问题。

家国情怀是一种源自内心的质朴情感,它体现为一种民族大义。大禹治水,三过家门而不入【甲】戚继光抗倭,保家卫国……回溯过往,从神话故事到历史典故,浓浓的家国情怀都体现为民族大义。《礼记·大学》的“修身、齐家、治国、平天下”,屈原的“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”【乙】家国情怀世代相传,成为中国人的一种文化基因。

(1)在【甲】【乙】两处填入标点符号,最恰当的一项是( )

A., …… B.; ……

C.: ! D., !

(2)画线句子作为本段总起句,在表达上有一处欠妥,请加以修改。

B

示例:家国情怀是一种源自内心的质朴情感,它既体现为一种民族大义,也是世代相传的文化基因。

返回

4. 下列选项中排序正确的一项是( )

①关于它的起源,最初是为了拜祭龙祖、祈福辟邪。

②逐渐形成了缅怀先贤的传统。

③经过几千年的文化积累和习俗传承,吃粽子、赛龙舟、纪念屈原已经成为当今流传范围最广的端午节风俗活动,融进了世代中华儿女的生活记忆。

④端午节,是入夏以后的第一个重要节日,也是我国首个入选世界非物质文化遗产的传统节日。

⑤后来,被附加了纪念屈原、伍子胥等历史人物的内涵。

A.④①⑤②③ B.⑤②③④①

C.④①②⑤③ D.②③④⑤①

返回

【答案】A

实现中华民族的伟大复兴,是全体中华儿女的愿景。社会主义核心价值观,是凝聚、壮大这种文化精神的原点和指南,而源远流长的中华传统文化,则是涵养社会主义核心价值观的重要源泉和精神命脉。屈原是荆楚大地上的一位爱国诗人,他身上的爱国主义精神和忧国忧民思想值得学生去感悟、去学习、去传承。

导入

17 屈原(节选)

第一课时

学习目标

1

2

了解话剧剧本的主要特征及舞台说明的作用。

阅读目标

重难点,涉及思考探究三

有感情地朗读屈原的独白,理解独白的内涵,理解剧本中人物的心理、情感,把握人物形象。

重点,涉及思考探究一、二、四

学习目标

1

2

掌握并运用象征的表现手法。

写作目标

学会多种修辞手法并用。

品格素养

感受诗人痛恨黑暗、向往光明、忠于祖国、热爱人民的高尚情操和崇高理想。

郭沫若(1892—1978),原名郭开贞,四川乐山人。著名的诗人、剧作家、历史学家、考古学家、古文字学家、社会活动家。其作品想象大胆奇特,感情炽烈豪放,具有浪漫主义的显著特色。代表作有诗集《女神》(因此成为中国新诗的重要奠定人之一),历史剧《屈原》《棠棣之花》《虎符》等。

作者简介

预习资料速查

郭沫若的历史剧《屈原》写于1942 年,当时国民政府消极抗日,大肆屠杀坚持抗战的爱国军民,全中国进步的人民都无比愤怒。于是,针对政治现实,郭沫若创作了《屈原》,用以鞭挞国民政府的黑暗统治,抒发人民的愤慨之情。作者曾说:“我把这时代的愤怒复活到屈原的时代里去了。换句话说,我是借了屈原的时代来象征我们当前的时代。”剧中,郭沫若借屈原的悲剧,展示了光明与黑暗,正义与邪恶,爱国与卖国的尖锐、激烈的斗争,起到了借古讽今、古为今用的作用。

背景资料

预习资料速查

文体知识

预习资料速查

剧 本

概念:剧本是一种文学形式,是戏剧艺术创作的文本基础,演员根据剧本进行演出。

组成:剧本主要由台词和舞台说明组成,舞台说明包括人物说话时的语气、动作,人物的上下场,场景及其他效果变换等。

结构:一般分为开端、发展、高潮和结局四个部分。

分类:按应用范围可分为话剧剧本、电影剧本、电视剧剧本等;按内容性质可分为喜剧、悲剧和正剧等。

预习资料速查

独 白

独白,文学作品中人物语言的表现形式之一,指人的自思、自语等内心活动,能揭示人物隐秘的内心世界,充分展示人物的思想、性格,使读者更深刻地理解人物的思想感情和精神面貌。

1. 诡谲( ):狡诈,狡黠。文中指鬼鬼祟祟的样子。

2. 瘦削( ):形容身体或脸很瘦。

3. 鞠躬:弯身行礼。

4. 收揽( ):笼络。

5. 非难:指摘和责问。

6. 睥睨( ):眼睛斜着看,形容高傲的样子。

guǐ jué

必考字词梳理

读读写写

字音易错,注意韵母。

xuē

lǎn

pì nì

字音易错,是多音字。

字音、字形易错,注意声调。

7. 犀利:(武器、言语等)锋利;锐利。

8. 景仰:佩服尊敬;仰慕。

9. 雷霆( ):雷暴;霹雳。

10. 哗( )众取宠:用言论行动迎合众人,以博得好感或拥护。

tíng

必考字词梳理

字形易错

huá

( )(瘦削)

( )(削皮)

xuē

xiāo

多音字

必考字词梳理

削

·

削:语境记忆法。我看了一眼奶奶瘦削(xuē)的脸,接过奶奶手中的土豆开始削(xiāo)皮。

·

( )(稽首)

( )(稽查)

qǐ

jī

稽

文中有哪几个主要人物?

屈原的独白激情澎湃、气势磅礴,作者是如何做到这一点的?

主要人物

语言气势

表现手法

作者借屈原的形象表达了怎样的思想感情?

思想感情

预习思考问题

文章主要运用了什么表现手法?有什么作用?

2

导思

1

导思

3

导思

4

带着问题读课文

导思

关键词:

憎恨黑暗、追求光明

课文初读感知

读法指导

开头部分朗读时稍微舒缓一点儿,读到排比句与反复句的时候应逐渐加快速度,以体现人物逐渐激越的感情。为了更好地表现剧中人物的感情,还应注意把握重音以及人物语气。

课文初读感知

文章脉络

第一部分((从开头到“郑詹尹走入左侧门”):写靳尚与郑詹尹密谋毒死屈原。

第二部分(从“屈原手足已戴刑具”到篇末):屈原的独白,抒发了其对光明的渴望和对黑暗的诅咒。

课文整体感知

简要概括课文主旨

《屈原(节选)》一文主要塑造了我国伟大的政治家兼诗人屈原的形象。作者借屈原遭受陷害后的独白,表达了对黑暗世界的强烈愤懑和对光明未来的热烈追求。

板书设计

处心积虑,

凶狠毒辣

屈原(节选)

风

雷

电

东皇太一、云中君、东君

大司命、少司命、湘君、湘夫人

昏庸腐朽,

欺民惑众

与光明同行

与黑暗决裂,

密谋毒死屈原

奸臣

唤醒沉睡的一切

迎来无限的自由

劈开坚固的黑暗

第二课时

17 屈原(节选)

课文细读品味

1.本剧开篇的舞台说明有什么作用?

作用:①交代故事发生的地点是在东皇太一庙正殿,那里神像林立,奇形怪状,阴森可怖,给人以威压的气势,营造出令人窒息的气氛。②交代当时的自然环境:雷电交加,狂风大作,无边的黑夜在颤动,在撕裂,在爆炸。这个典型的环境意味着现实世界给屈原的肉体和精神带来了严重的伤害,又象征着光明与黑暗的搏斗,也为屈原的内心独白——“雷电颂”提供了自然背景,增添了悲凉的气氛。

课文细读品味

2.联系上下文分析文中靳尚的形象。

从靳尚出场前后的动作(“除去面罩”和“把面巾蒙上”)和神态,以及其与郑詹尹的对话中,可看出靳尚对屈原恨之入骨,欲将其毒死。他与南后等奸佞们排挤打击屈原,想彻底消灭屈原,这表现出他的凶狠、残忍和毒辣。

课文细读品味

3.本剧中段的舞台说明有什么作用?

①交代屈原当时的处境;②为下文写屈原震天撼地的呼喊做铺垫;③塑造了屈原坚持真理、受到奸佞残酷迫害的爱国者的形象;④他伫立睥睨,眼中的怒火即刻就要喷涌而出,这体现了他大义凛然、坚贞高傲的品质;⑤渲染了凄惨、悲愤的气氛。

课文细读品味

4.“(向风及雷电)风!你咆哮吧!咆哮吧!……”这段运用了哪些修辞手法?表达了什么?

此段运用了呼告、拟人、反复的修辞手法,是屈原对风的深情呼唤,流露出他对风的急切期盼,他希望风能驱走无边无际的黑暗,带来生机勃勃的世界。这表现了他对黑暗世界的愤懑和对摧毁黑暗的热望。

课文细读品味

5.“尽管你是怎样的咆哮,你也不能把他们从梦中叫醒,不能把死了的吹活转来,不能吹掉这比铁还沉重的眼前的黑暗,……”文中三个“不能”表达了屈原怎样的心情?

这是屈原对风的呼唤,也是充满矛盾的内心独白。三个“不能”强调了现实的残酷与统治者的麻木,也体现了屈原心中的无奈和痛苦。“比铁还沉重”形象地写出了当时社会的黑暗程度。两个“至少……”表明屈原仍未丧失希望。

课文细读品味

6.“我要看那滚滚的波涛,我要听那镗镗鞳鞳的咆哮,我要漂流到那没有阴谋、没有污秽、没有自私自利的没有人的小岛上去呀!”这里的“小岛”代表什么?表达了屈原怎样的心情?

“小岛”象征屈原心中的净土,是他精神的寄托。这句话表达了屈原对光明未来的热烈追求。他渴望平等、自由的新社会,渴望在极端黑暗的社会中有一方净土,这与上文中他急切地盼着摧毁黑暗社会一致。

课文细读品味

7.文中的“风”“雷”“电”分别象征什么?有什么作用?

“风”“雷”“电”象征变革现实的伟大力量;“洞庭湖”“长江”“东海”象征人民群众;“无形的长剑”象征屈原坚定的信念。

作用:将抽象的内容具体化,使屈原对黑暗的愤恨和对光明的礼赞与向往之情更加形象可感,极大地增强了作品的艺术表现力和感染力。

课文细读品味

8.屈原对神鬼偶像的痛斥有什么特点

①针对性:东皇太一和云中君是天神和云神,屈原痛斥他们“ 高坐在神位上“”产生黑暗”;东君是太阳神,理应心地光明,屈原指斥他“也害羞吗 ”“完全是一片假”;“湘君”“湘夫人”这一对湘水之神是会“痛哭几声”的,屈原揭露其只是哭出“打奴隶的刑具”;至于主宰人生死祸福的“大司命”“少司命”,屈原指责其本领“就只有晓得播弄人”。

②象征性:屈原痛斥诅咒的锋芒指向了楚国昏庸腐朽的当权者。

课文细读品味

9.结尾段“鼓动吧,风!咆哮吧,雷!闪耀吧,电!把一切沉睡在黑暗怀里的东西,毁灭,毁灭,毁灭呀!”表达了作者怎样的感情?

三个呼告句组成排比句,强调了要赶快行动起来。三个“毁灭”构成反复,表达了屈原彻底毁灭黑暗社会的决心,突出了屈原与黑暗社会不共戴天的仇恨,表现了他鞭挞一切污秽、横扫一切邪恶的战斗精神,体现了他与黑暗势力战斗到底的浩然正气。

1.[重难点] 《屈原(节选)》中屈原的独白在剧中有什么作用?

屈原的独白波澜壮阔、气势磅礴、撼动人心,是全剧的灵魂和高潮。郭沫若说,在剧本的第二、三、四幕中描写了屈原遭受陷害和侮辱的情节,从构思上来说,“都为的是结穴成这一景”。屈原的独白是“侮辱增加到最深度,彻底蹂躏诗人自尊的灵魂”时屈原胸中喷薄而出的诗。

课文全篇探究

它不仅是刻画屈原典型性格的最重要的一笔,是屈原斗争精神最突出的体现,而且使全剧的主题异常鲜明地凸显出来,充分表现了屈原痛恨黑暗、向往光明、忠于祖国、热爱人民的高尚情操和崇高理想。

实际上,独白中呼风唤雷的激情,毁灭诸神的愤怒,纵贯宇宙的气势,直接显露了郭沫若鲜明的个性、炽热的感情,是郭沫若式的自我倾诉,而且具有深沉的现实指向和深刻的现实意义。它有力地抨击了抗战时期国民党消极抗日、积极反共的投降政策,鼓舞了全民族的斗争意志,推动了正在进行的民族解放战争。

课文全篇探究

1.想象瑰丽奇特, 意境雄浑壮阔。

屈原的独白这一部分内容想象奇特,气势恢宏,体现了革命浪漫主义的风格。作者进行大胆的艺术虚构,展开神奇的想象,上天入地,呼风唤雷,运用呼告、象征等手法,让屈原同宇宙间伟大的自然力——疾风、怒雷、闪电结合在一起,达到物我同化的境界,使屈原仿佛具有了摧毁一切黑暗的力量。

归纳总结

特色总结

2.运用象征手法,增强艺术表现力。

象征手法的运用,使作者的思想感情表达得含蓄、深沉、凝练。例如“风”“雷”“电”象征变革现实的伟大力量;“洞庭湖”“长江”“东海”象征人民群众;“无形的长剑”象征屈原坚定的信念;“土偶木梗”的群像象征无德无能、欺民惑众的官僚统治集团……

归纳总结

3.运用多种修辞,增强语句气势。

运用拟人、呼告等修辞,直接有力地表达了屈原爱憎的感情,增强了语句的气势和表达效果;运用反复、排比等修辞,增强了整个独白的抒情效果,使整个独白具有诗的形式美,回环往复,荡气回肠。

归纳总结

1. 下列加点字词的注音无误的一项是( )

A.咆哮(xiào) 靳尚(jìn)

诡谲(jué) 鞠躬(jū)

B.脚镣(liào) 徘徊(huí)

睥睨(pì nì) 俄顷(é)

C.瘦削(xiāo) 污秽(huì)

犀利(xī) 雷霆(tíng)

D.神殿(diàn) 收揽(lǎn)

波澜(lán) 稽首(jǐ)

返回

【答案】A

2. 下列各句中加点成语使用错误的一项是( )

A.在太卜郑詹尹的眼里,屈原只不过就会做几首谈情说爱的山歌,时而说些哗众取宠的大话罢了,并没有什么大本领。

B.2022年北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”、冬残奥会吉祥物“雪容融”和大家耳濡目染的动画人物孙悟空、葫芦娃等一起在宣传片中亮相,给大家带来冬奥的消息。

C.爸爸妈妈总是为了“到底谁年轻”之类的小事而斗嘴,真是小题大做,他俩谁也没有我年轻啊。

D.《围城》的讽刺幽默,蕴含着钱锺书先生深厚的学识素养。对于古今中外文化、文学的典故,他总能够信手拈来,巧为己用。

【答案】B

【点拨】“耳濡目染”,形容听得多见得多了之后,无形之中受到影响。句中用它来形容人们熟知的动画人物不恰当,可改为“耳熟能详”。

返回

3. 阅读下面的文字,回答问题。

家国情怀是一种源自内心的质朴情感,它体现为一种民族大义。大禹治水,三过家门而不入【甲】戚继光抗倭,保家卫国……回溯过往,从神话故事到历史典故,浓浓的家国情怀都体现为民族大义。《礼记·大学》的“修身、齐家、治国、平天下”,屈原的“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”【乙】家国情怀世代相传,成为中国人的一种文化基因。

(1)在【甲】【乙】两处填入标点符号,最恰当的一项是( )

A., …… B.; ……

C.: ! D., !

(2)画线句子作为本段总起句,在表达上有一处欠妥,请加以修改。

B

示例:家国情怀是一种源自内心的质朴情感,它既体现为一种民族大义,也是世代相传的文化基因。

返回

4. 下列选项中排序正确的一项是( )

①关于它的起源,最初是为了拜祭龙祖、祈福辟邪。

②逐渐形成了缅怀先贤的传统。

③经过几千年的文化积累和习俗传承,吃粽子、赛龙舟、纪念屈原已经成为当今流传范围最广的端午节风俗活动,融进了世代中华儿女的生活记忆。

④端午节,是入夏以后的第一个重要节日,也是我国首个入选世界非物质文化遗产的传统节日。

⑤后来,被附加了纪念屈原、伍子胥等历史人物的内涵。

A.④①⑤②③ B.⑤②③④①

C.④①②⑤③ D.②③④⑤①

返回

【答案】A

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读