江苏省无锡市2023届高三上学期期末考试历史试题(Word版含答案解析)

文档属性

| 名称 | 江苏省无锡市2023届高三上学期期末考试历史试题(Word版含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-02-21 15:45:07 | ||

图片预览

文档简介

无锡市2023届高三上学期期末考试历史

一、单项选择题

1. 良渚遗址是良渚文化的核心,在遗址中心发现了曾建有宫殿的人工地基,面积达30公顷;遗址的西北有绵延四五公里的土垒,据推测可能是城墙或堤坊。据此可以推知良渚文化时我国( )

A. 重视用礼制来维护秩序 B. 各邦国之间的纷争不断

C. 进入了初始的文明阶段 D. 具备了国家的初始形态

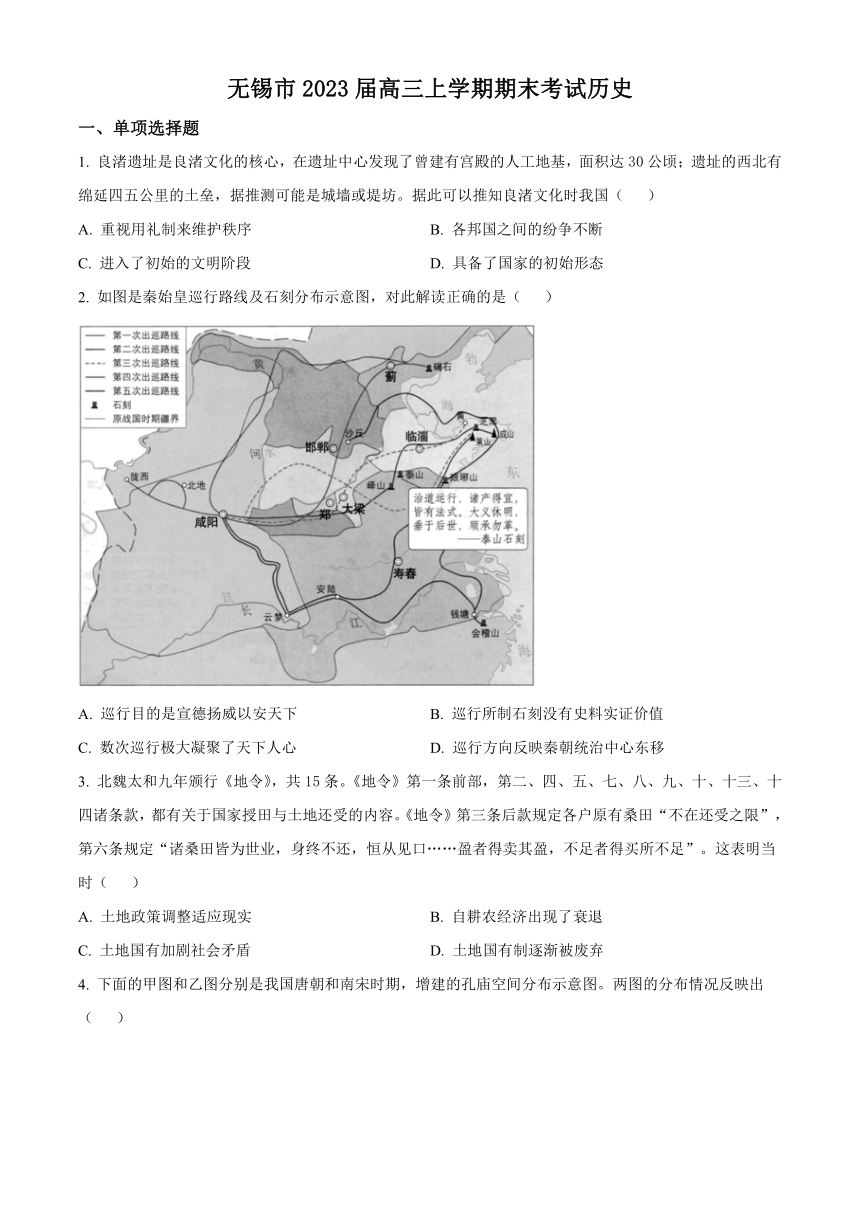

2. 如图是秦始皇巡行路线及石刻分布示意图,对此解读正确的是( )

A. 巡行目的是宣德扬威以安天下 B. 巡行所制石刻没有史料实证价值

C. 数次巡行极大凝聚了天下人心 D. 巡行方向反映秦朝统治中心东移

3. 北魏太和九年颁行《地令》,共15条。《地令》第一条前部,第二、四、五、七、八、九、十、十三、十四诸条款,都有关于国家授田与土地还受的内容。《地令》第三条后款规定各户原有桑田“不在还受之限”,第六条规定“诸桑田皆为世业,身终不还,恒从见口……盈者得卖其盈,不足者得买所不足”。这表明当时( )

A. 土地政策调整适应现实 B. 自耕农经济出现了衰退

C. 土地国有加剧社会矛盾 D. 土地国有制逐渐被废弃

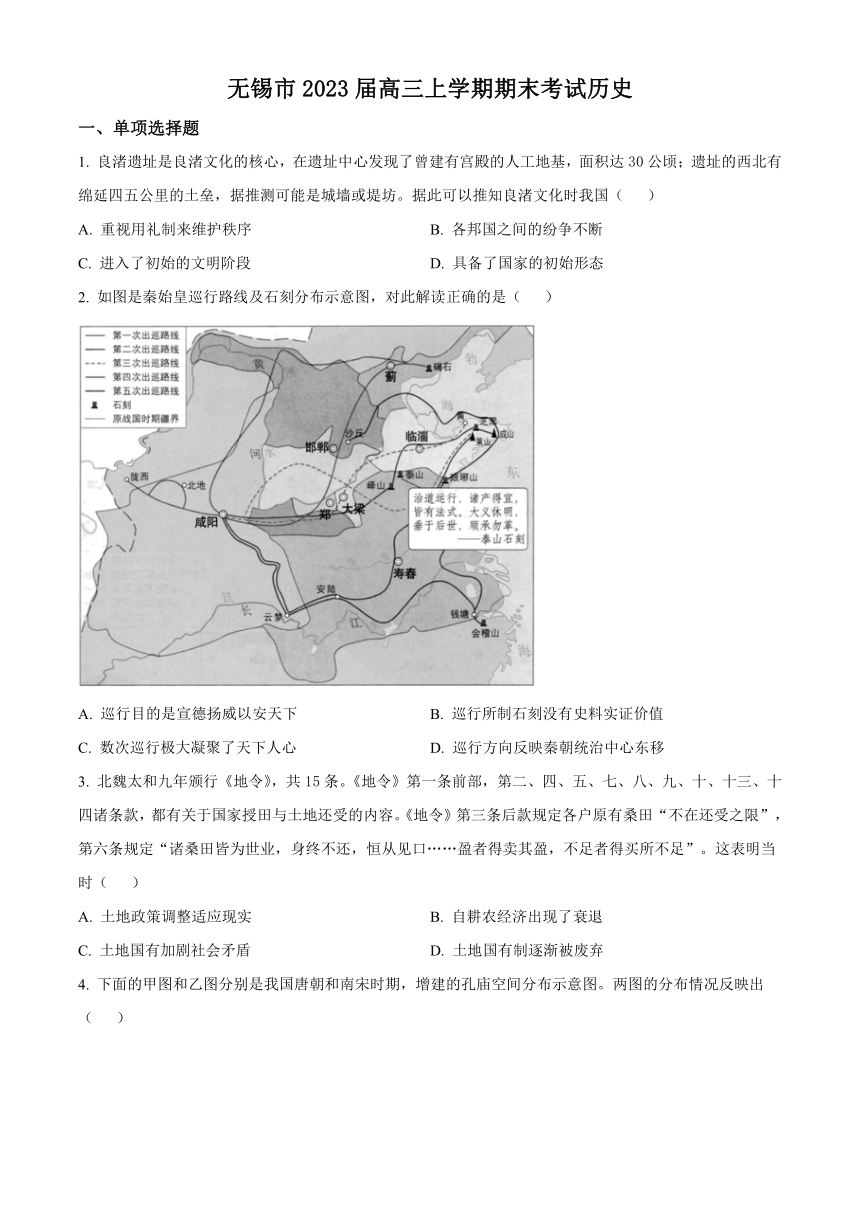

4. 下面的甲图和乙图分别是我国唐朝和南宋时期,增建的孔庙空间分布示意图。两图的分布情况反映出( )

A. 唐对南方少数民族地区的治理教化弱于南宋

B. 南宋时期黄河流域少数民族政权排斥汉文化

C. 传统儒学作为主流统治思想地位的兴衰变化

D. 经济政治文化格局变化对孔庙增建影响深刻

5. 晚明苏州地方官黄希宪说:“吴中五方杂处,日食甚繁……吴所产米原不足供本地之用”。江南所需的粮食的一半是从湖广、江西及皖南运来。雍正帝在朱批中道“朕知江浙粮米历来仰给于湖广。”这主要是由于江南地区

A 商品经济发展 B. 农业发展迟滞

C 生产技术落后 D. 奢侈习俗风靡

6. 协定关税和治外法权是我们近年所认为不平等条约的核心,可是当时的人认为,治外法权不过是让夷人管夷人,而协定关税,新的关税比旧有的自主关税还要高一点,最不应该的是开放五口通商。这说明“当时的人”( )

A. 认清国家发展的短板 B. 已有近代国家主权意识

C. 坚守闭关锁国的政策 D. 对世界近代化认识不清

7. 19世纪60年代,主要依靠政府投资的洋务运动自始至终都面临资金短缺的问题,而晚于洋务运动开始的日本明洽维新运动,明治政府上台后面对500%的财政赤字,两年时间就印出了4800万日元的纸币,一举解决了本国工商业发展的资金困境。与日本相比较导致洋务运动资金短缺未能解决的主要原因是

A. 清朝尚未构建近代金融体系 B. 白银大量外流使清政府贫弱

C. 巨额赔款导致政府财政困难 D. 近代军事工业发展耗资巨大

8. 陈独秀在《袁世凯复活》一文中言道:“袁世凯之废共和、复帝制为恶果,非恶因。吾国思想界不将此根本恶因铲除尽,无数废共和、复辟帝制之袁世凯,当然应运而生。”陈独秀意在

A. 抨击袁世凯复辟帝制的行为 B. 强调思想解放的重要性

C. 强化民众对民国政权的认同 D. 指出制度建设的必要性

9. 民国元年,孙中山提出了以“万国公制(即米制)”为中华民国权度通制,民国十八年二月,国民政府公布《度量衡法》,规定“以米突制为权度的标准制。标准制长度以1公尺为标准尺,容量以1公升为标准升,重量以1公斤为标准斤。”民国政府上述规定

A. 有利于国家经济发展 B. 丰富了近代税收体系

C. 建立了国内统一市场 D. 立足于关切民生幸福

10. 建党初期,中国共产党在宣传中大量使用“劳工神圣”“赤化大地”等口号;第一次国共合作后,中国共产党在宣传中突出“民族解放”“平民政权”等口号;八七会议后,“打土豪,分田地”成为中国共产党的宣传口号。这一系列变化表明中国共产党( )

A. 始终把握中国社会的主要矛盾 B. 打开了中国革命新局面

C. 不断探索符合国情的革命道路 D. 坚持建立革命统一战线

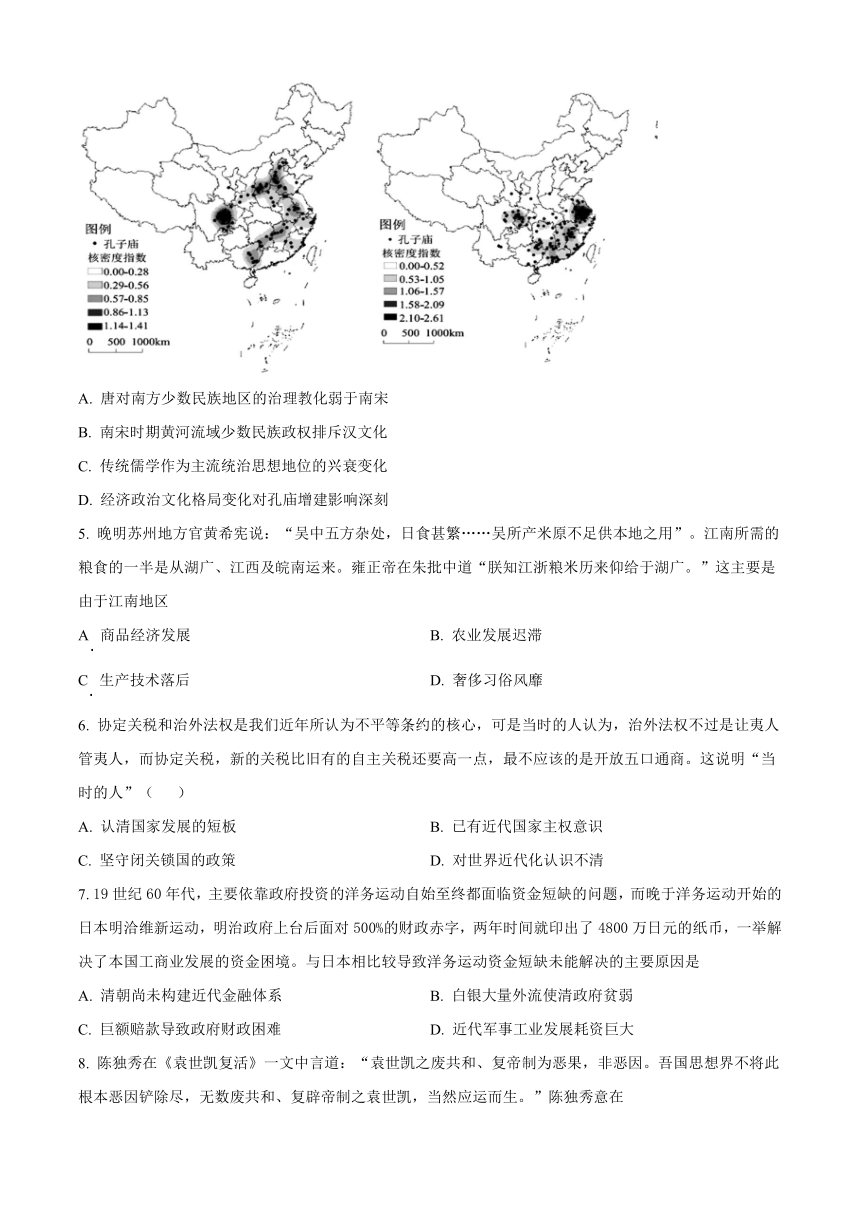

11. 如图为美术家古元创作于1947年的木刻版画《烧毁旧地契》。该画作者旨在揭示( )

A. 农村革命根据地发展势头猛 B. 抗日根据地建设的成效显著

C. 土改推动社会主义制度确立 D. 人民群众推动民主革命进程

12. 1954年,在对待中国的立场上西方阵营首次公开分化。这年,中国与英国建立代办级外交关系。同年,中国又与荷兰建立了代办级外交关系。这表明( )

A. 中国与苏联关系开始恶化 B. 中国和平外交有新成效

C. 英、荷摆脱了美国的掣肘 D. 第三世界力量开始崛起

13. 古代印度的《摩奴法典》规定,不同种姓的人不能待在同一个房间里,不能同桌吃饭,不能同饮一口井里的水,不同种姓的人严格禁止通婚。由此可以推知,在种姓制度下,古代印度

A. 不同群体的职业存在世袭 B. 刻意宣扬君权神授观念

C. 社会阶层的流动严重受阻 D. 妇女社会地位极其低下

14. 美国建国初期,建国者起初较为重视和强调州在新国家中的权力和地位,后转而倾向于对州权进行限制。这一变化

A. 开创了西方代议制的先河 B. 为美国内战埋下了巨大隐患

C. 调和了大州与小州的矛盾 D. 体现中央和地方的权力分配

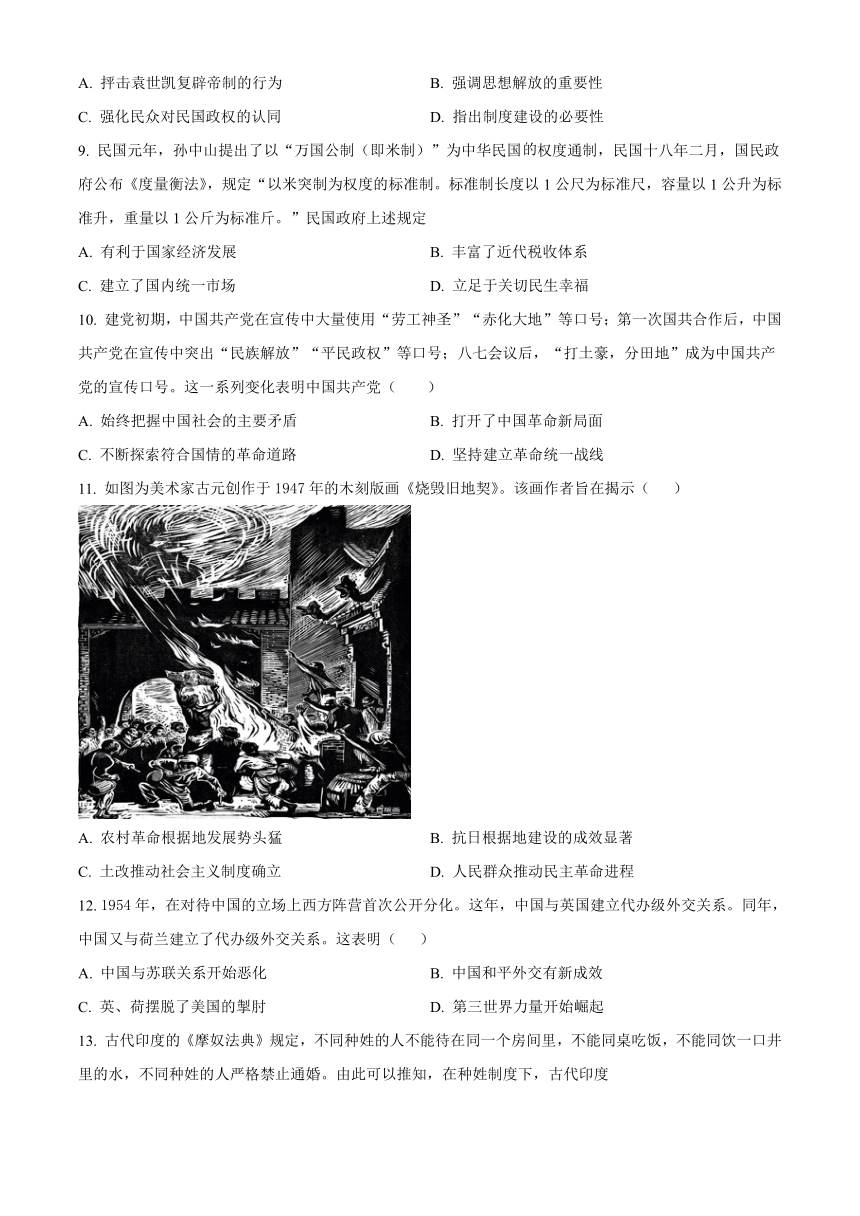

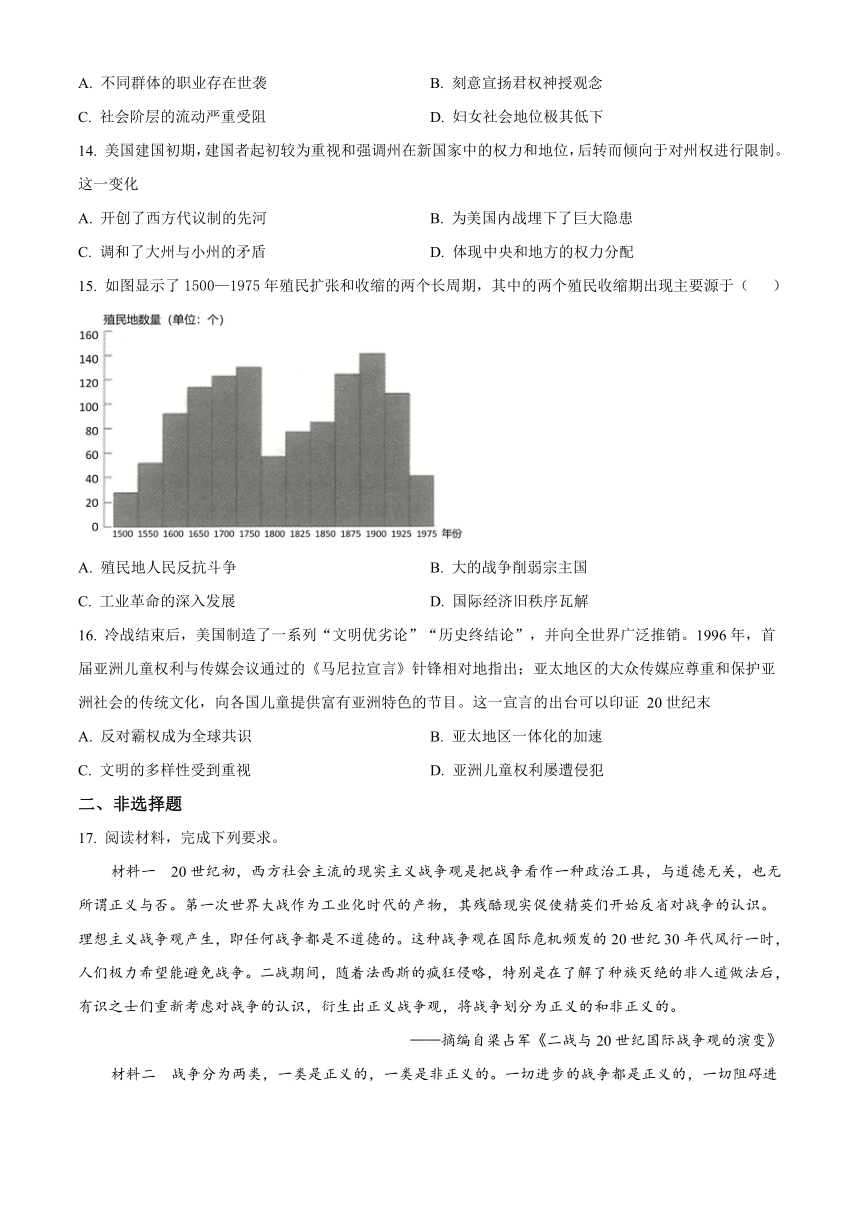

15. 如图显示了1500—1975年殖民扩张和收缩的两个长周期,其中的两个殖民收缩期出现主要源于( )

A. 殖民地人民反抗斗争 B. 大的战争削弱宗主国

C. 工业革命的深入发展 D. 国际经济旧秩序瓦解

16. 冷战结束后,美国制造了一系列“文明优劣论”“历史终结论”,并向全世界广泛推销。1996年,首届亚洲儿童权利与传媒会议通过的《马尼拉宣言》针锋相对地指出;亚太地区的大众传媒应尊重和保护亚洲社会的传统文化,向各国儿童提供富有亚洲特色的节目。这一宣言的出台可以印证 20世纪末

A. 反对霸权成为全球共识 B. 亚太地区一体化的加速

C. 文明的多样性受到重视 D. 亚洲儿童权利屡遭侵犯

二、非选择题

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 20世纪初,西方社会主流的现实主义战争观是把战争看作一种政治工具,与道德无关,也无所谓正义与否。第一次世界大战作为工业化时代的产物,其残酷现实促使精英们开始反省对战争的认识。理想主义战争观产生,即任何战争都是不道德的。这种战争观在国际危机频发的20世纪30年代风行一时,人们极力希望能避免战争。二战期间,随着法西斯的疯狂侵略,特别是在了解了种族灭绝的非人道做法后,有识之士们重新考虑对战争的认识,衍生出正义战争观,将战争划分为正义的和非正义的。

——摘编自梁占军《二战与20世纪国际战争观的演变》

材料二 战争分为两类,一类是正义的,一类是非正义的。一切进步的战争都是正义的,一切阻碍进步的战争都是非正义的。……我们中国,则从人民到政府,从共产党到国民党,一律举起了义旗,进行了反侵略的民族革命战争。……不但求一国的和平,而且求世界的和平,不但求一时的和平,而且求永久的和平。欲达此目的,便须决一死战,便须准备着一切牺牲,坚持到底,不达目的,决不停止。

——引自毛泽东《论持久战》1938年

(1)据材料一,概括20世纪西方社会战争观的变化,并分析影响这一变化的主要原因。

(2)据材料二并结合所学知识,分析毛泽东对战争问题认识具有深刻性的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,简述你对战争观这一问题的认识。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料 现代化作为中国的历史大变革趋势,是各种内外因素交互作用的产物。……这些因素在现代化进程的不同阶段的重要性与占先性是不相同的,变革的快慢速度也大不相同。大致来说,生态、人口、社会、文化等是慢变因素,经济、技术、政治、国际交往等是快变因素。在现代化启动阶段,非经济因素特别是政治因素具有占先性,在转变阶段则是经济、技术因素具有占先性,而在现代化后期特别是社会整合阶段,则是文化因素、生态因素等上升到重要的地位。绝不能千篇一律,把极其复杂的大转变进程简单化、公式化。

——引自罗荣渠《现代化新论——世界与中国的现代化进程》(增订本)2009年

请从以上材料提取有关信息,拟定一个论题,结合中国现代史有关知识加以阐述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料 对民众作息时间的规定,始终出现在唐宋元明清1000多年的法律文书上,除了“公事急速及吉凶疾病之类”,凡是夜行者都算是“犯夜”,而最不被官方所容的是“传习妖教,夜聚晓散”。明清时期,夜行之禁的法规更细,更要求乡里组织派人宣讲并在夜间巡查。“日出而作,日落而息”这个观念第一是来自经典的说法,第二又是写进法律的规定,第三也符合古代民众自然劳作的需要。所以生活时间的反常就是伦理秩序的颠倒,成为被普遍认同的常识。……宋朝以后,尤其是到明清时代,商业城市中不分昼夜的生活节奏,给传统观念造成很大的冲击。这种颠倒的都市生活习惯,日益瓦解着各种官方的规矩,“夜禁”的法规常常成为一纸空文。

——摘编自葛兆光《在法律史、社会史与思想史之间——以传统社会中白天与黑夜的时间分配为例》

(1)据材料,概括古代中国治理“犯夜”的特点,并结合所学知识分析其原因。

(2)据材料并结合所学知识,分析明清时代“‘夜禁’的法规常常成为一纸空文”的原因,并由此谈谈你对法治建设的认识。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 世界城市化进程及地区差异

年份 全世界 发达国家和地区 发展中国家和地区

总人口(百万) 城镇人口(百万) 城市化水平(%) 城镇人口(百万) 城市化水平(%) 城镇人口(百万) 城市化水平(%)

1800 978 50 5.1 20 7.3 30 4.3

1825 1100 60 5.4 25 8.2 35 4.3

1850 1262 80 6.3 40 11.4 40 4.4

1875 1420 125 8.8 75 17.2 50 5

1900 1650 220 13.3 150 26.1 70 6.5

1925 1950 400 20.5 285 39.9 115 9.3

1950 2501 724 29 449 52.5 275 16.7

1970 698 66.6 673 25.4

1975 4076 1564 38.4 753 68.6 811 27.2

1997 5829 2681 46 880 74 1801 38.4

——联合国开发计划署《2002年人类发展报告》,中国财政经济出版社2002年版。

材料二 法国开发署和巴黎政治学院探讨全球可持续发展的20项参照标准。

治理主题 平等的要求 全球角色,地方挑战 应对危险

参照标准 1.人口 (1)人口众多、流动频繁 2.人口 (2)老龄化 3.能源模式:明天是哪一种? 4.生物燃料 (1)回归农田 5.生物燃料 (2)评估对气候的影响 6农业:2050年能养活整个地球? 7.电力:发展之能源 8.能源:能用的起、多样化、洁净与安全 9.环境:要不要给大自然付报酬? 10.气候、生物多样:公正、公平与谈判 11.绿色经济:政策调控的时代 12.城市:可持续发展的学习网络 13.城市增长:对治理的挑战 14.统计:全世界人口有50%住在城市 15.非洲:非正规城市 16.粮食:南方国家的城市如何反饥饿 17城市交通:控制供应与需求 18.流行病:国际化的、城市的治疗方法 19.危险:预防的目标 20.海平面上升:对城市的威胁。

——引自皮埃尔·雅克主编《城市.改变发展轨迹(看地球2010)》,2010年出版

(1)据材料一,指出近代以来世界城市化发展的特征,并结合所学简析其原因。

(2)据材料二,概述城市化进程中的问题,结合所学提出你的解决方案。

无锡市2023届高三上学期期末考试

历史 答案解析

一、单项选择题

1. 良渚遗址是良渚文化的核心,在遗址中心发现了曾建有宫殿的人工地基,面积达30公顷;遗址的西北有绵延四五公里的土垒,据推测可能是城墙或堤坊。据此可以推知良渚文化时我国( )

A. 重视用礼制来维护秩序 B. 各邦国之间的纷争不断

C. 进入了初始的文明阶段 D. 具备了国家的初始形态

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料信息“良渚遗址是良渚文化的核心,在遗址中心发现了曾建有宫殿的人工地基,面积达30公顷;遗址的西北有绵延四五公里的土垒,据推测可能是城墙或堤坊。”可知良渚文化遗址中发现了宫殿、城防遗址,这与中华文明起源带来的阶级分化和军事扩展有着密切关系,故良渚文化时我国已进入初始的文明阶段,C项正确;材料无法得出良渚文化时我国重视用礼制来维护秩序 ,排除A项;材料无法得出良渚文化时各邦国之间的纷争不断,排除B项;具备国家的初始形态的表现有人们大量使用陶器,从事原始农业,饲养家畜,修建村落,生活逐渐稳定等,材料未体现,排除D项。故选C项。

2. 如图是秦始皇巡行路线及石刻分布示意图,对此解读正确的是( )

A. 巡行目的是宣德扬威以安天下 B. 巡行所制石刻没有史料实证价值

C. 数次巡行极大凝聚了天下人心 D. 巡行方向反映秦朝统治中心东移

【答案】A

【解析】

【详解】根据图示内容可以看出,秦始皇巡行南方和东方各地,再根据泰山石刻的内容可知,巡行的目的是宣德扬威以安天下,A项正确;泰山石刻是一手史料,具有非常重大的史料实证价值,排除B项;“凝聚人心”的说法无从体现,排除C项;秦朝的统治中心并没有东移,排除D项。故选A项。

3. 北魏太和九年颁行《地令》,共15条。《地令》第一条前部,第二、四、五、七、八、九、十、十三、十四诸条款,都有关于国家授田与土地还受的内容。《地令》第三条后款规定各户原有桑田“不在还受之限”,第六条规定“诸桑田皆为世业,身终不还,恒从见口……盈者得卖其盈,不足者得买所不足”。这表明当时( )

A. 土地政策调整适应现实 B. 自耕农经济出现了衰退

C. 土地国有加剧社会矛盾 D. 土地国有制逐渐被废弃

【答案】A

【解析】

【详解】由材料“诸桑田皆为世业,身终不还,恒从见口……盈者得卖其盈,不足者得买所不足”可知《地令》中有关于国家授田与土地还受的内容,体现的是北魏孝文帝改革中的均田制,说明土地政策调整适应现实,A项正确;结合所学知识,北魏孝文帝推行均田制,促进了自耕农经济的发展,排除B项;材料体现不出加剧社会矛盾,排除C项;封建社会土地所有制有三种形式:国家土地所有制、地主所有制和农民土地所有制,结合所学知识,这一时期土地国有制没有被废弃,排除D项。故选A项。

4. 下面的甲图和乙图分别是我国唐朝和南宋时期,增建的孔庙空间分布示意图。两图的分布情况反映出( )

A. 唐对南方少数民族地区的治理教化弱于南宋

B. 南宋时期黄河流域少数民族政权排斥汉文化

C. 传统儒学作为主流统治思想地位的兴衰变化

D. 经济政治文化格局变化对孔庙增建影响深刻

【答案】D

【解析】

【详解】根据题干可知唐朝时期增建孔庙的空间分布上南方、北方相对均衡,这与唐朝时期国家统一,北方经济整体稳定,南方经济进一步发展有关,南宋时期,增建的孔庙主要集中在南方,这与南宋偏安,政治中心在北方,且此时经济重心南移完成,经济重心也在南方有关,所以政治经济文化格局变化影响了孔庙的增建,D项正确;唐朝时期南方增建孔庙数与北方差别较小不能体现其对南方少数民族地区的治理较弱,排除A项;南宋时期黄河流域少数民族政权为巩固统治吸收汉文化,排除B项;儒学在唐朝和宋朝都居于统治地位,排除C项。故选D项。

5. 晚明苏州地方官黄希宪说:“吴中五方杂处,日食甚繁……吴所产米原不足供本地之用”。江南所需的粮食的一半是从湖广、江西及皖南运来。雍正帝在朱批中道“朕知江浙粮米历来仰给于湖广。”这主要是由于江南地区

A. 商品经济发展 B. 农业发展迟滞

C. 生产技术落后 D. 奢侈习俗风靡

【答案】A

【解析】

【详解】根据“江南所需的粮食的一半是从湖广、江西及皖南运来。雍正帝在朱批中道“朕知江浙粮米历来仰给于湖广”可得出江南地区商品经济发展,因此粮食种植养活,都要好好的靠其他地方支援,A项正确;江南地区是经济重心,农业发展并不会慢,排除B项;江南手工业也较发达,当地生产技术较高,排除C项;D项与材料主旨无关,排除D项。故选A项。

6. 协定关税和治外法权是我们近年所认为不平等条约的核心,可是当时的人认为,治外法权不过是让夷人管夷人,而协定关税,新的关税比旧有的自主关税还要高一点,最不应该的是开放五口通商。这说明“当时的人”( )

A. 认清国家发展的短板 B. 已有近代国家主权意识

C. 坚守闭关锁国的政策 D. 对世界近代化认识不清

【答案】D

【解析】

【详解】结合所学知识可知,协定关税和治外法权都是对我国主权的损害,而当时的人却认为在这样的外交中中国是占便宜的,说明他们没有近代民族国家观念,主权意识淡薄,对世界近代化认识不清,D项正确;“当时的人”丢掉了国家主权,因此不是认清国家发展的短板,排除A项;“当时的人”尚未具有近代国家主权意识,排除B项;五口通商结束了闭关锁国的政策,自此清朝的门户就逐渐打开,C项说法不符合史实,排除C项。故选D项。

7. 19世纪60年代,主要依靠政府投资的洋务运动自始至终都面临资金短缺的问题,而晚于洋务运动开始的日本明洽维新运动,明治政府上台后面对500%的财政赤字,两年时间就印出了4800万日元的纸币,一举解决了本国工商业发展的资金困境。与日本相比较导致洋务运动资金短缺未能解决的主要原因是

A. 清朝尚未构建近代金融体系 B. 白银大量外流使清政府贫弱

C. 巨额赔款导致政府财政困难 D. 近代军事工业发展耗资巨大

【答案】A

【解析】

【详解】近代中国并未建立起近代金融体系,因此政府难以通过金融手段为洋务运动提供资金,而日本的明治政府实行财政赤字,解决了本国商业发展的资金困境,A项正确;白银外流并不是洋务运动资金短缺的主要原因,排除B项;洋务运动时期尚未出现大规模的巨额赔款,排除C项;洋务运动耗资巨大不构成主要原因,排除D项。故选A项。

8. 陈独秀在《袁世凯复活》一文中言道:“袁世凯之废共和、复帝制为恶果,非恶因。吾国思想界不将此根本恶因铲除尽,无数废共和、复辟帝制之袁世凯,当然应运而生。”陈独秀意在

A. 抨击袁世凯复辟帝制的行为 B. 强调思想解放的重要性

C. 强化民众对民国政权的认同 D. 指出制度建设的必要性

【答案】B

【解析】

【详解】依据材料“吾国思想界不将此根本恶因铲除尽,无数废共和、复辟帝制之袁世凯,当然应运而生”可知,陈独秀强调在思想上不铲除封建专制主义,将会出现“无数废共和、复辟帝制之袁世凯”,这说明陈独秀猛烈抨击封建专制主义,主张解放人们的思想,即强调思想解放的重要性,B项正确;材料的主旨是猛烈抨击封建专制主义,主张解放人们的思想,不是针对袁世凯复辟帝制的行为,排除A项;材料没有涉及强化民众对民国政权的认同,排除C项;材料强调的是思想解放的重要性,而非制度建设的必要性,排除D项。故选B项。

9. 民国元年,孙中山提出了以“万国公制(即米制)”为中华民国的权度通制,民国十八年二月,国民政府公布《度量衡法》,规定“以米突制为权度的标准制。标准制长度以1公尺为标准尺,容量以1公升为标准升,重量以1公斤为标准斤。”民国政府上述规定

A. 有利于国家经济发展 B. 丰富了近代税收体系

C. 建立了国内统一市场 D. 立足于关切民生幸福

【答案】A

【解析】

【详解】依据材料并结合所学可知,孙中山提出的“万国公制”和国民政府公布的《度量衡法》体现了对度量衡标准的统一,这有利于促进国家经济发展,A项正确;材料涉及的是统一度量衡标准,没有涉及税收体系,排除B项;统一度量衡标准有利于国内市场的统一,但是材料信息不能说明国内统一市场的建立,排除C项;材料反映的是民国政府统一度量衡的举措,并不能说明其立足于关切民生幸福,排除D项。

10. 建党初期,中国共产党在宣传中大量使用“劳工神圣”“赤化大地”等口号;第一次国共合作后,中国共产党在宣传中突出“民族解放”“平民政权”等口号;八七会议后,“打土豪,分田地”成为中国共产党的宣传口号。这一系列变化表明中国共产党( )

A. 始终把握中国社会的主要矛盾 B. 打开了中国革命新局面

C. 不断探索符合国情的革命道路 D. 坚持建立革命统一战线

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料中内容可得出,不同时期中共的口号不一样,反映出当时社会矛盾的变化,说明中共在不断探索符合国情的革命道路,C项正确;A项太绝对,排除A项;长征的胜利打开了中国革命新局面,排除B项;当时革命统一战线已经瓦解,排除D项。故选C项。

11. 如图为美术家古元创作于1947年的木刻版画《烧毁旧地契》。该画作者旨在揭示( )

A. 农村革命根据地发展势头猛 B. 抗日根据地建设的成效显著

C. 土改推动社会主义制度确立 D. 人民群众推动民主革命进程

【答案】D

【解析】

【详解】《烧毁旧地契》木刻版画描写了翻身农民烧毁地契时的热烈情景,充分表现出农民打碎千年枷锁的欢乐情绪,结合所学知识可知,解放战争时期,解放区的土地改革废除封建性及半封建性剥削制度,激发了群众的革命热情,保证了人民解放战争的胜利,D项正确;农村革命根据地是土地革命时期中共掌控的地区,与材料不符,排除A项;抗日根据地是全面抗战时期中共掌控的地区,与材料不符,排除B项;通过三大改造以及三大基本政治制度的确立,社会主义制度在我国建立起来,“土改推动社会主义制度确立”表述错误,排除C项。故选D项。

12. 1954年,在对待中国的立场上西方阵营首次公开分化。这年,中国与英国建立代办级外交关系。同年,中国又与荷兰建立了代办级外交关系。这表明( )

A. 中国与苏联关系开始恶化 B. 中国和平外交有新成效

C. 英、荷摆脱了美国的掣肘 D. 第三世界力量开始崛起

【答案】B

【解析】

【详解】新中国成立后,实行一边倒外交方针,与苏联等国建立外交关系,美国等西方国家敌视中国,后来在和平共处五项原则以及朝鲜战争等因素影响下,中国国际地位提高,中国外交取得新的成就,包括中英、中荷代办级外交关系的建立,B项正确;材料没有涉及中苏关系,20世纪50年代后期,中苏矛盾逐渐加剧,排除A项;材料没有体现英、荷摆脱了美国的掣肘,排除C项;材料没有体现第三世界力量开始崛起,排除D项。故选B项。

13. 古代印度的《摩奴法典》规定,不同种姓的人不能待在同一个房间里,不能同桌吃饭,不能同饮一口井里的水,不同种姓的人严格禁止通婚。由此可以推知,在种姓制度下,古代印度

A. 不同群体的职业存在世袭 B. 刻意宣扬君权神授观念

C. 社会阶层的流动严重受阻 D. 妇女社会地位极其低下

【答案】C

【解析】

【详解】由题干中的“不同种姓的人不能待在同一个房间里,不能同桌吃饭,不能同饮一口井里的水,不同种姓的人严格禁止通婚”可知,古代印度的种姓制度具有贵贱分明、法律地位不平等的特点,不利于社会阶层流动,C项正确;仅凭材料信息不能推出不同群体的职业存在世袭,排除A项;材料体现了种姓制度等级森严的特点,没有体现刻意宣扬君权神授观念,排除B项;古代印度的种姓制度并非以性别作为划分阶层的标准,排除D项。故选C项。

14. 美国建国初期,建国者起初较为重视和强调州在新国家中的权力和地位,后转而倾向于对州权进行限制。这一变化

A. 开创了西方代议制的先河 B. 为美国内战埋下了巨大隐患

C. 调和了大州与小州的矛盾 D. 体现中央和地方的权力分配

【答案】D

【解析】

【详解】州权在美国政治体制中占据重要地位,材料中从重视州权到限制州权,体现了中央和地方的权力分配,D项正确;西方代议制源于英国议会政治,排除A项;美国内战爆发根源在于南北经济发展方式差异,即奴隶主种植园经济严重阻碍了资本主义经济发展,排除B项;大州与小州的矛盾主要在国会议席的分配上,排除C项。故选D项。

15. 如图显示了1500—1975年殖民扩张和收缩的两个长周期,其中的两个殖民收缩期出现主要源于( )

A. 殖民地人民反抗斗争 B. 大的战争削弱宗主国

C. 工业革命的深入发展 D. 国际经济旧秩序瓦解

【答案】A

【解析】

【详解】根据题干在在18世纪晚期到19世纪初期和20世纪中期以后出现两个殖民收缩期,根据所学知识这两个殖民收缩期分别对应拉丁美洲民族独立运动蓬勃开展并取得民族独立和二战后民族独立运动高涨资本主义世界殖民体系最终瓦解有关,拉丁美洲的民族独立运动和二战后民族独立运动的高涨均是殖民地人民反抗斗争推动的,A项正确;在第一个殖民收缩期并没有大的战争,排除B项;工业革命蓬勃开展的时期对应的是图片中殖民扩张时期,排除C项;在第一个殖民收缩期国际经济旧秩序没有瓦解,排除D项。故选A项。

16. 冷战结束后,美国制造了一系列“文明优劣论”“历史终结论”,并向全世界广泛推销。1996年,首届亚洲儿童权利与传媒会议通过的《马尼拉宣言》针锋相对地指出;亚太地区的大众传媒应尊重和保护亚洲社会的传统文化,向各国儿童提供富有亚洲特色的节目。这一宣言的出台可以印证 20世纪末

A. 反对霸权成为全球共识 B. 亚太地区一体化的加速

C. 文明的多样性受到重视 D. 亚洲儿童权利屡遭侵犯

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】材料“亚太地区大众传媒应尊重和保护亚洲社会的传统文化,向各国儿童提供富有亚洲特色的节目”体现的是《马尼拉宣言》对文明多样性的重视,反对美国制造了一系列“文明优劣论”“历史终结论”的说法,C项正确;反对霸权主义并未成为共识,排除A项;材料与亚太地区一体化无关,排除B项;材料无法得出亚洲儿童权利屡遭侵犯的结论,排除D项。故选C项。

【点睛】

二、非选择题

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 20世纪初,西方社会主流的现实主义战争观是把战争看作一种政治工具,与道德无关,也无所谓正义与否。第一次世界大战作为工业化时代的产物,其残酷现实促使精英们开始反省对战争的认识。理想主义战争观产生,即任何战争都是不道德的。这种战争观在国际危机频发的20世纪30年代风行一时,人们极力希望能避免战争。二战期间,随着法西斯的疯狂侵略,特别是在了解了种族灭绝的非人道做法后,有识之士们重新考虑对战争的认识,衍生出正义战争观,将战争划分为正义的和非正义的。

——摘编自梁占军《二战与20世纪国际战争观的演变》

材料二 战争分为两类,一类是正义的,一类是非正义的。一切进步的战争都是正义的,一切阻碍进步的战争都是非正义的。……我们中国,则从人民到政府,从共产党到国民党,一律举起了义旗,进行了反侵略的民族革命战争。……不但求一国的和平,而且求世界的和平,不但求一时的和平,而且求永久的和平。欲达此目的,便须决一死战,便须准备着一切牺牲,坚持到底,不达目的,决不停止。

——引自毛泽东《论持久战》1938年

(1)据材料一,概括20世纪西方社会战争观的变化,并分析影响这一变化的主要原因。

(2)据材料二并结合所学知识,分析毛泽东对战争问题认识具有深刻性的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,简述你对战争观这一问题的认识。

【答案】(1)变化:由战争是政治统治的工具变为和平至上,否定一切战争,最后提出战争分为正义和非正义。

原因:两次世界大战的破坏性和残酷性;有识之士和民众观念的变化;工业革命的深入开展和经济在高科技推动下迅速发展;国际秩序的演变;经济大萧条引发的国际环境的动荡;政治的需要等。

(2)原因:坚持无产阶级立场;基于国情(从实际出发)先进理论的指导。

(3)认识:战争观具有鲜明的时代特征和国家、阶级立场;对于战争的认识是逐步深入的;战争形态的变化影响战争观;珍视和平,理性认识战争。

【解析】

【详解】(1)变化:根据材料一“ 20世纪初,西方社会主流的现实主义战争观是把战争看作一种政治工具,与道德无关,也无所谓正义与否。”“第一次世界大战作为工业化时代的产物,其残酷现实促使精英们开始反省对战争的认识。理想主义战争观产生,即任何战争都是不道德的。”可推出由战争是政治统治的工具变为和平至上,否定一切战争,最后提出战争分为正义和非正义。原因:可从战争给人们带来的痛苦、战争的残酷、人们观念的变化以及工业革命和经济的发展等角度进行分析。结合所学可知,两次世界大战的破坏性和残酷性;有识之士和民众观念的变化;工业革命的深入开展和经济在高科技推动下迅速发展;国际秩序的演变;经济大萧条引发的国际环境的动荡;政治的需要等。

(2)原因:结合所学可知,毛泽东对战争问题认识具有深刻性的原因是因为其坚持无产阶级立场;基于国情的先进理论的指导。

(3)认识:根据材料二“我们中国,则从人民到政府,从共产党到国民党,一律举起了义旗,进行了反侵略的民族革命战争。”可见战争观具有鲜明的时代特征和国家、阶级立场;根据材料一“二战期间,随着法西斯的疯狂侵略,特别是在了解了种族灭绝的非人道做法后,有识之士们重新考虑对战争的认识,衍生出正义战争观,将战争划分为正义的和非正义的。”可推出对于战争的认识是逐步深入的;并结合所学可知,战争形态的变化影响战争观;珍视和平,理性认识战争。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料 现代化作为中国的历史大变革趋势,是各种内外因素交互作用的产物。……这些因素在现代化进程的不同阶段的重要性与占先性是不相同的,变革的快慢速度也大不相同。大致来说,生态、人口、社会、文化等是慢变因素,经济、技术、政治、国际交往等是快变因素。在现代化启动阶段,非经济因素特别是政治因素具有占先性,在转变阶段则是经济、技术因素具有占先性,而在现代化后期特别是社会整合阶段,则是文化因素、生态因素等上升到重要的地位。绝不能千篇一律,把极其复杂的大转变进程简单化、公式化。

——引自罗荣渠《现代化新论——世界与中国的现代化进程》(增订本)2009年

请从以上材料提取有关信息,拟定一个论题,结合中国现代史有关知识加以阐述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)

【答案】

论题; 阐述; 结论;

角度一 中国社会主义现代化建设新时期的探索需整合各种发展因素。 政治:十一届三中全会重新确立党的思想路线、政治路线和组织路线,实行改革开放的战略决策,实现了伟大转折;中共十八大确立科学发展观为党的指导思想;中国特色社会主义进入新时代,党中央先后提出“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局;中共十九大确立习近平新时代中国特色社会主义思想为党的指导思想,这是在中国特色社会主义新阶段,实现伟大复兴的行动指南。 经济:20世纪80年代,农村施行家庭联产承包责任制,城市实行政企分开原则,扩大国有企业经营自主权;中共十四大提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,这些促进国民经济持续快速增长。进入21世纪,改革开放向重点领域和关键环节稳步推进。 技术:改革开放以来,中国优先发展教育,教育总体发展水平进入世界中上;重视科技革命和产业变革的跨越式发展,基础设施建设走在世界前列,经济实力持续增强,2010年,经济总量跃升至世界第二。 国际交往:对外开放,创办经济特区和开放沿海港口城市。在全方位对外开放新格局下,实施引进来和走出去相结合开放战略,2001年正式加入世界贸易组织;坚持和平发展,积极开展多边外交,形成推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系,正在发挥并将继续发挥负责任大国的作用;面对全球化,加入世界贸易组织,积极推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系;倡导构建人类命运共同体,进一步促进全球治理体系变革。 文化:中国特色社会主义理论体系的形成与发展指引着我国社会主义现代化事业不断前进;全社会弘扬社会主义核心价值观,又构筑了共同的思想道德基础。 改革开放以来中国在各个领域取得成就,综合国力及国际影响力的不断提高,中国特色社会主义进入了新时代。

角度二 中国社会主义现代化建设新时期的探索进程具有阶段性。 中国社会主义现代化建设是一个逐步发展的过程,中国特色社会主义理论体系的发展指引着我国社会主义现代化事业完成阶段使命,不断前进。

【解析】

【详解】论题:根据材料“”及所学知识,可将论题拟定为:中国社会主义现代化建设新时期的探索需整合各种发展因素。阐述时,可结合改革开放在政治、经济、技术、外交、文化等方面的进程及成就进行说明。根据材料“在现代化启动阶段……在转变阶段则是……而在现代化后期特别是社会整合阶段,则是……绝不能千篇一律,把极其复杂的大转变进程简单化、公式化。”可将论题概括为:中国社会主义现代化建设新时期的探索进程具有阶段性。阐述时,同样结合改革开放在政治、经济、技术、外交、文化等方面的进程及成就进行说明。注意史论结合,逻辑清晰,格式无误。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料 对民众作息时间的规定,始终出现在唐宋元明清1000多年的法律文书上,除了“公事急速及吉凶疾病之类”,凡是夜行者都算是“犯夜”,而最不被官方所容的是“传习妖教,夜聚晓散”。明清时期,夜行之禁的法规更细,更要求乡里组织派人宣讲并在夜间巡查。“日出而作,日落而息”这个观念第一是来自经典的说法,第二又是写进法律的规定,第三也符合古代民众自然劳作的需要。所以生活时间的反常就是伦理秩序的颠倒,成为被普遍认同的常识。……宋朝以后,尤其是到明清时代,商业城市中不分昼夜的生活节奏,给传统观念造成很大的冲击。这种颠倒的都市生活习惯,日益瓦解着各种官方的规矩,“夜禁”的法规常常成为一纸空文。

——摘编自葛兆光《在法律史、社会史与思想史之间——以传统社会中白天与黑夜的时间分配为例》

(1)据材料,概括古代中国治理“犯夜”的特点,并结合所学知识分析其原因。

(2)据材料并结合所学知识,分析明清时代“‘夜禁’的法规常常成为一纸空文”的原因,并由此谈谈你对法治建设的认识。

【答案】(1)特点:重视以法律规范社会行为;法律和礼教并用;重视乡村治理功能。(任意两点)

原因:小农经济和重农抑商政策的长期存在;专制主义中央集权不断加强,维护封建统治的整体和长远利益;儒学的发展并逐渐深入社会基层。(任意两点)

(2)原因:商品经济的发展;生活方式的改变;国家法规日渐滞后于时代发展。(任答两点)

认识:法治建设要利于经济发展和社会稳定;法治建设需适应时代变迁。

【解析】

【小问1详解】

特点:根据材料“对民众作息时间的规定,始终出现在唐宋元明清1000多年的法律文书上”可以得出重视以法律规范社会行为;根据材料“要求乡里组织派人宣讲并在夜间巡查”可以得出法律和礼教并用、重视乡村治理功能。

原因:结合所学可知,作为封建统治者,其政策主要意图就是维护君主专制中央集权和封建统治;根据材料“第三也符合古代民众自然劳作的需要”并结合所学可以得出小农经济和重农抑商政策的长期存在;根据材料“生活时间的反常就是伦理秩序的颠倒”并结合所学可以得出思想观念方面是由于儒学的发展并逐渐深入社会基层。

【小问2详解】

原因:根据材料“宋朝以后,尤其是到明清时代,商业城市中不分昼夜的生活节奏”并结合所学可以得出是商品经济的发展;生活方式的改变;结合所学可以得出当国家相关法规日渐滞后于时代发展,不再适应新的社会经济现状后,法规往往无法再推行了。

认识:整体概括材料主旨即是“经济发展与国家法规的”,并结合所学可以得出法治建设要利于经济发展和社会稳定;法治建设需适应时代变迁。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 世界城市化进程及地区差异

年份 全世界 发达国家和地区 发展中国家和地区

总人口(百万) 城镇人口(百万) 城市化水平(%) 城镇人口(百万) 城市化水平(%) 城镇人口(百万) 城市化水平(%)

1800 978 50 5.1 20 7.3 30 4.3

1825 1100 60 5.4 25 8.2 35 4.3

1850 1262 80 6.3 40 114 40 4.4

1875 1420 125 8.8 75 17.2 50 5

1900 1650 220 13.3 150 26.1 70 6.5

1925 1950 400 20.5 285 39.9 115 9.3

1950 2501 724 29 449 52.5 275 16.7

1970 698 66.6 673 25.4

1975 4076 1564 38.4 753 68.6 811 27.2

1997 5829 2681 46 880 74 1801 38.4

——联合国开发计划署《2002年人类发展报告》,中国财政经济出版社2002年版。

材料二 法国开发署和巴黎政治学院探讨全球可持续发展的20项参照标准。

治理主题 平等的要求 全球角色,地方挑战 应对危险

参照标准 1.人口 (1)人口众多、流动频繁 2.人口 (2)老龄化 3.能源模式:明天是哪一种? 4.生物燃料 (1)回归农田 5.生物燃料 (2)评估对气候的影响 6.农业:2050年能养活整个地球? 7.电力:发展之能源 8.能源:能用的起、多样化、洁净与安全 9.环境:要不要给大自然付报酬? 10.气候、生物多样:公正、公平与谈判 11.绿色经济:政策调控的时代 12.城市:可持续发展的学习网络 13.城市增长:对治理的挑战 14.统计:全世界人口有50%住在城市 15.非洲:非正规城市 16.粮食:南方国家的城市如何反饥饿 17.城市交通:控制供应与需求 18.流行病:国际化的、城市的治疗方法 19.危险:预防的目标 20.海平面上升:对城市的威胁。

——引自皮埃尔·雅克主编《城市.改变发展轨迹(看地球2010)》,2010年出版

(1)据材料一,指出近代以来世界城市化发展的特征,并结合所学简析其原因。

(2)据材料二,概述城市化进程中的问题,结合所学提出你的解决方案。

【答案】(1)特征:世界城市化进程总体呈加快趋势;发达国家城市化水平总体高于发展中国家;二战以来,世界城市化重点向发展中国家转移。

原因:工业革命以来,生产力水平不断提高;交通通讯技术发达;各国工业化水平程度不同;二战后,主要资本主义国家在70年代发生经济危机;随着世界殖民体系的崩溃,发展中国家出现现代化建设浪潮;发展中国家原有城市化水平低,有一定的后发优势。(任答两点)

(2)问题:环境问题、交通问题、人口老龄化问题、能源问题、流行病传播等(任答两点)

方案:建构人类命运共同体,加强国际合作;科技创新,发展绿色经济;学习各国经验,提升城市治理水平;做好国家层面发展规划、健全社会保障体系;加强学习宣传,改变人们思维观念等。(任意3点,言之有理即可)

【解析】

【详解】(1)根据表格中不同时间段城镇人口的变化可以看出,世界城市化发展的特征是世界城市化进程总体呈加快趋势;发达国家城市化水平总体高于发展中国家;二战以来,世界城市化重点向发展中国家转移。原因结合所学可知,主要是工业革命以来,生产力水平不断提高;交通通讯技术发达;各国工业化水平程度不同;二战后,主要资本主义国家在70年代发生经济危机;随着世界殖民体系的崩溃,发展中国家出现现代化建设浪潮;发展中国家原有城市化水平低,有一定的后发优势。

(2)根据“评估对气候的影响”、“老龄化”等信息可知,存在的问题包括环境问题、交通问题、人口老龄化问题、能源问题、流行病传播等。结合所学内容可知,解决这些问题的方案可以是建构人类命运共同体,加强国际合作;科技创新,发展绿色经济;学习各国经验,提升城市治理水平;做好国家层面发展规划、健全社会保障体系;加强学习宣传,改变人们思维观念等。言之有理即可。

一、单项选择题

1. 良渚遗址是良渚文化的核心,在遗址中心发现了曾建有宫殿的人工地基,面积达30公顷;遗址的西北有绵延四五公里的土垒,据推测可能是城墙或堤坊。据此可以推知良渚文化时我国( )

A. 重视用礼制来维护秩序 B. 各邦国之间的纷争不断

C. 进入了初始的文明阶段 D. 具备了国家的初始形态

2. 如图是秦始皇巡行路线及石刻分布示意图,对此解读正确的是( )

A. 巡行目的是宣德扬威以安天下 B. 巡行所制石刻没有史料实证价值

C. 数次巡行极大凝聚了天下人心 D. 巡行方向反映秦朝统治中心东移

3. 北魏太和九年颁行《地令》,共15条。《地令》第一条前部,第二、四、五、七、八、九、十、十三、十四诸条款,都有关于国家授田与土地还受的内容。《地令》第三条后款规定各户原有桑田“不在还受之限”,第六条规定“诸桑田皆为世业,身终不还,恒从见口……盈者得卖其盈,不足者得买所不足”。这表明当时( )

A. 土地政策调整适应现实 B. 自耕农经济出现了衰退

C. 土地国有加剧社会矛盾 D. 土地国有制逐渐被废弃

4. 下面的甲图和乙图分别是我国唐朝和南宋时期,增建的孔庙空间分布示意图。两图的分布情况反映出( )

A. 唐对南方少数民族地区的治理教化弱于南宋

B. 南宋时期黄河流域少数民族政权排斥汉文化

C. 传统儒学作为主流统治思想地位的兴衰变化

D. 经济政治文化格局变化对孔庙增建影响深刻

5. 晚明苏州地方官黄希宪说:“吴中五方杂处,日食甚繁……吴所产米原不足供本地之用”。江南所需的粮食的一半是从湖广、江西及皖南运来。雍正帝在朱批中道“朕知江浙粮米历来仰给于湖广。”这主要是由于江南地区

A 商品经济发展 B. 农业发展迟滞

C 生产技术落后 D. 奢侈习俗风靡

6. 协定关税和治外法权是我们近年所认为不平等条约的核心,可是当时的人认为,治外法权不过是让夷人管夷人,而协定关税,新的关税比旧有的自主关税还要高一点,最不应该的是开放五口通商。这说明“当时的人”( )

A. 认清国家发展的短板 B. 已有近代国家主权意识

C. 坚守闭关锁国的政策 D. 对世界近代化认识不清

7. 19世纪60年代,主要依靠政府投资的洋务运动自始至终都面临资金短缺的问题,而晚于洋务运动开始的日本明洽维新运动,明治政府上台后面对500%的财政赤字,两年时间就印出了4800万日元的纸币,一举解决了本国工商业发展的资金困境。与日本相比较导致洋务运动资金短缺未能解决的主要原因是

A. 清朝尚未构建近代金融体系 B. 白银大量外流使清政府贫弱

C. 巨额赔款导致政府财政困难 D. 近代军事工业发展耗资巨大

8. 陈独秀在《袁世凯复活》一文中言道:“袁世凯之废共和、复帝制为恶果,非恶因。吾国思想界不将此根本恶因铲除尽,无数废共和、复辟帝制之袁世凯,当然应运而生。”陈独秀意在

A. 抨击袁世凯复辟帝制的行为 B. 强调思想解放的重要性

C. 强化民众对民国政权的认同 D. 指出制度建设的必要性

9. 民国元年,孙中山提出了以“万国公制(即米制)”为中华民国权度通制,民国十八年二月,国民政府公布《度量衡法》,规定“以米突制为权度的标准制。标准制长度以1公尺为标准尺,容量以1公升为标准升,重量以1公斤为标准斤。”民国政府上述规定

A. 有利于国家经济发展 B. 丰富了近代税收体系

C. 建立了国内统一市场 D. 立足于关切民生幸福

10. 建党初期,中国共产党在宣传中大量使用“劳工神圣”“赤化大地”等口号;第一次国共合作后,中国共产党在宣传中突出“民族解放”“平民政权”等口号;八七会议后,“打土豪,分田地”成为中国共产党的宣传口号。这一系列变化表明中国共产党( )

A. 始终把握中国社会的主要矛盾 B. 打开了中国革命新局面

C. 不断探索符合国情的革命道路 D. 坚持建立革命统一战线

11. 如图为美术家古元创作于1947年的木刻版画《烧毁旧地契》。该画作者旨在揭示( )

A. 农村革命根据地发展势头猛 B. 抗日根据地建设的成效显著

C. 土改推动社会主义制度确立 D. 人民群众推动民主革命进程

12. 1954年,在对待中国的立场上西方阵营首次公开分化。这年,中国与英国建立代办级外交关系。同年,中国又与荷兰建立了代办级外交关系。这表明( )

A. 中国与苏联关系开始恶化 B. 中国和平外交有新成效

C. 英、荷摆脱了美国的掣肘 D. 第三世界力量开始崛起

13. 古代印度的《摩奴法典》规定,不同种姓的人不能待在同一个房间里,不能同桌吃饭,不能同饮一口井里的水,不同种姓的人严格禁止通婚。由此可以推知,在种姓制度下,古代印度

A. 不同群体的职业存在世袭 B. 刻意宣扬君权神授观念

C. 社会阶层的流动严重受阻 D. 妇女社会地位极其低下

14. 美国建国初期,建国者起初较为重视和强调州在新国家中的权力和地位,后转而倾向于对州权进行限制。这一变化

A. 开创了西方代议制的先河 B. 为美国内战埋下了巨大隐患

C. 调和了大州与小州的矛盾 D. 体现中央和地方的权力分配

15. 如图显示了1500—1975年殖民扩张和收缩的两个长周期,其中的两个殖民收缩期出现主要源于( )

A. 殖民地人民反抗斗争 B. 大的战争削弱宗主国

C. 工业革命的深入发展 D. 国际经济旧秩序瓦解

16. 冷战结束后,美国制造了一系列“文明优劣论”“历史终结论”,并向全世界广泛推销。1996年,首届亚洲儿童权利与传媒会议通过的《马尼拉宣言》针锋相对地指出;亚太地区的大众传媒应尊重和保护亚洲社会的传统文化,向各国儿童提供富有亚洲特色的节目。这一宣言的出台可以印证 20世纪末

A. 反对霸权成为全球共识 B. 亚太地区一体化的加速

C. 文明的多样性受到重视 D. 亚洲儿童权利屡遭侵犯

二、非选择题

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 20世纪初,西方社会主流的现实主义战争观是把战争看作一种政治工具,与道德无关,也无所谓正义与否。第一次世界大战作为工业化时代的产物,其残酷现实促使精英们开始反省对战争的认识。理想主义战争观产生,即任何战争都是不道德的。这种战争观在国际危机频发的20世纪30年代风行一时,人们极力希望能避免战争。二战期间,随着法西斯的疯狂侵略,特别是在了解了种族灭绝的非人道做法后,有识之士们重新考虑对战争的认识,衍生出正义战争观,将战争划分为正义的和非正义的。

——摘编自梁占军《二战与20世纪国际战争观的演变》

材料二 战争分为两类,一类是正义的,一类是非正义的。一切进步的战争都是正义的,一切阻碍进步的战争都是非正义的。……我们中国,则从人民到政府,从共产党到国民党,一律举起了义旗,进行了反侵略的民族革命战争。……不但求一国的和平,而且求世界的和平,不但求一时的和平,而且求永久的和平。欲达此目的,便须决一死战,便须准备着一切牺牲,坚持到底,不达目的,决不停止。

——引自毛泽东《论持久战》1938年

(1)据材料一,概括20世纪西方社会战争观的变化,并分析影响这一变化的主要原因。

(2)据材料二并结合所学知识,分析毛泽东对战争问题认识具有深刻性的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,简述你对战争观这一问题的认识。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料 现代化作为中国的历史大变革趋势,是各种内外因素交互作用的产物。……这些因素在现代化进程的不同阶段的重要性与占先性是不相同的,变革的快慢速度也大不相同。大致来说,生态、人口、社会、文化等是慢变因素,经济、技术、政治、国际交往等是快变因素。在现代化启动阶段,非经济因素特别是政治因素具有占先性,在转变阶段则是经济、技术因素具有占先性,而在现代化后期特别是社会整合阶段,则是文化因素、生态因素等上升到重要的地位。绝不能千篇一律,把极其复杂的大转变进程简单化、公式化。

——引自罗荣渠《现代化新论——世界与中国的现代化进程》(增订本)2009年

请从以上材料提取有关信息,拟定一个论题,结合中国现代史有关知识加以阐述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料 对民众作息时间的规定,始终出现在唐宋元明清1000多年的法律文书上,除了“公事急速及吉凶疾病之类”,凡是夜行者都算是“犯夜”,而最不被官方所容的是“传习妖教,夜聚晓散”。明清时期,夜行之禁的法规更细,更要求乡里组织派人宣讲并在夜间巡查。“日出而作,日落而息”这个观念第一是来自经典的说法,第二又是写进法律的规定,第三也符合古代民众自然劳作的需要。所以生活时间的反常就是伦理秩序的颠倒,成为被普遍认同的常识。……宋朝以后,尤其是到明清时代,商业城市中不分昼夜的生活节奏,给传统观念造成很大的冲击。这种颠倒的都市生活习惯,日益瓦解着各种官方的规矩,“夜禁”的法规常常成为一纸空文。

——摘编自葛兆光《在法律史、社会史与思想史之间——以传统社会中白天与黑夜的时间分配为例》

(1)据材料,概括古代中国治理“犯夜”的特点,并结合所学知识分析其原因。

(2)据材料并结合所学知识,分析明清时代“‘夜禁’的法规常常成为一纸空文”的原因,并由此谈谈你对法治建设的认识。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 世界城市化进程及地区差异

年份 全世界 发达国家和地区 发展中国家和地区

总人口(百万) 城镇人口(百万) 城市化水平(%) 城镇人口(百万) 城市化水平(%) 城镇人口(百万) 城市化水平(%)

1800 978 50 5.1 20 7.3 30 4.3

1825 1100 60 5.4 25 8.2 35 4.3

1850 1262 80 6.3 40 11.4 40 4.4

1875 1420 125 8.8 75 17.2 50 5

1900 1650 220 13.3 150 26.1 70 6.5

1925 1950 400 20.5 285 39.9 115 9.3

1950 2501 724 29 449 52.5 275 16.7

1970 698 66.6 673 25.4

1975 4076 1564 38.4 753 68.6 811 27.2

1997 5829 2681 46 880 74 1801 38.4

——联合国开发计划署《2002年人类发展报告》,中国财政经济出版社2002年版。

材料二 法国开发署和巴黎政治学院探讨全球可持续发展的20项参照标准。

治理主题 平等的要求 全球角色,地方挑战 应对危险

参照标准 1.人口 (1)人口众多、流动频繁 2.人口 (2)老龄化 3.能源模式:明天是哪一种? 4.生物燃料 (1)回归农田 5.生物燃料 (2)评估对气候的影响 6农业:2050年能养活整个地球? 7.电力:发展之能源 8.能源:能用的起、多样化、洁净与安全 9.环境:要不要给大自然付报酬? 10.气候、生物多样:公正、公平与谈判 11.绿色经济:政策调控的时代 12.城市:可持续发展的学习网络 13.城市增长:对治理的挑战 14.统计:全世界人口有50%住在城市 15.非洲:非正规城市 16.粮食:南方国家的城市如何反饥饿 17城市交通:控制供应与需求 18.流行病:国际化的、城市的治疗方法 19.危险:预防的目标 20.海平面上升:对城市的威胁。

——引自皮埃尔·雅克主编《城市.改变发展轨迹(看地球2010)》,2010年出版

(1)据材料一,指出近代以来世界城市化发展的特征,并结合所学简析其原因。

(2)据材料二,概述城市化进程中的问题,结合所学提出你的解决方案。

无锡市2023届高三上学期期末考试

历史 答案解析

一、单项选择题

1. 良渚遗址是良渚文化的核心,在遗址中心发现了曾建有宫殿的人工地基,面积达30公顷;遗址的西北有绵延四五公里的土垒,据推测可能是城墙或堤坊。据此可以推知良渚文化时我国( )

A. 重视用礼制来维护秩序 B. 各邦国之间的纷争不断

C. 进入了初始的文明阶段 D. 具备了国家的初始形态

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料信息“良渚遗址是良渚文化的核心,在遗址中心发现了曾建有宫殿的人工地基,面积达30公顷;遗址的西北有绵延四五公里的土垒,据推测可能是城墙或堤坊。”可知良渚文化遗址中发现了宫殿、城防遗址,这与中华文明起源带来的阶级分化和军事扩展有着密切关系,故良渚文化时我国已进入初始的文明阶段,C项正确;材料无法得出良渚文化时我国重视用礼制来维护秩序 ,排除A项;材料无法得出良渚文化时各邦国之间的纷争不断,排除B项;具备国家的初始形态的表现有人们大量使用陶器,从事原始农业,饲养家畜,修建村落,生活逐渐稳定等,材料未体现,排除D项。故选C项。

2. 如图是秦始皇巡行路线及石刻分布示意图,对此解读正确的是( )

A. 巡行目的是宣德扬威以安天下 B. 巡行所制石刻没有史料实证价值

C. 数次巡行极大凝聚了天下人心 D. 巡行方向反映秦朝统治中心东移

【答案】A

【解析】

【详解】根据图示内容可以看出,秦始皇巡行南方和东方各地,再根据泰山石刻的内容可知,巡行的目的是宣德扬威以安天下,A项正确;泰山石刻是一手史料,具有非常重大的史料实证价值,排除B项;“凝聚人心”的说法无从体现,排除C项;秦朝的统治中心并没有东移,排除D项。故选A项。

3. 北魏太和九年颁行《地令》,共15条。《地令》第一条前部,第二、四、五、七、八、九、十、十三、十四诸条款,都有关于国家授田与土地还受的内容。《地令》第三条后款规定各户原有桑田“不在还受之限”,第六条规定“诸桑田皆为世业,身终不还,恒从见口……盈者得卖其盈,不足者得买所不足”。这表明当时( )

A. 土地政策调整适应现实 B. 自耕农经济出现了衰退

C. 土地国有加剧社会矛盾 D. 土地国有制逐渐被废弃

【答案】A

【解析】

【详解】由材料“诸桑田皆为世业,身终不还,恒从见口……盈者得卖其盈,不足者得买所不足”可知《地令》中有关于国家授田与土地还受的内容,体现的是北魏孝文帝改革中的均田制,说明土地政策调整适应现实,A项正确;结合所学知识,北魏孝文帝推行均田制,促进了自耕农经济的发展,排除B项;材料体现不出加剧社会矛盾,排除C项;封建社会土地所有制有三种形式:国家土地所有制、地主所有制和农民土地所有制,结合所学知识,这一时期土地国有制没有被废弃,排除D项。故选A项。

4. 下面的甲图和乙图分别是我国唐朝和南宋时期,增建的孔庙空间分布示意图。两图的分布情况反映出( )

A. 唐对南方少数民族地区的治理教化弱于南宋

B. 南宋时期黄河流域少数民族政权排斥汉文化

C. 传统儒学作为主流统治思想地位的兴衰变化

D. 经济政治文化格局变化对孔庙增建影响深刻

【答案】D

【解析】

【详解】根据题干可知唐朝时期增建孔庙的空间分布上南方、北方相对均衡,这与唐朝时期国家统一,北方经济整体稳定,南方经济进一步发展有关,南宋时期,增建的孔庙主要集中在南方,这与南宋偏安,政治中心在北方,且此时经济重心南移完成,经济重心也在南方有关,所以政治经济文化格局变化影响了孔庙的增建,D项正确;唐朝时期南方增建孔庙数与北方差别较小不能体现其对南方少数民族地区的治理较弱,排除A项;南宋时期黄河流域少数民族政权为巩固统治吸收汉文化,排除B项;儒学在唐朝和宋朝都居于统治地位,排除C项。故选D项。

5. 晚明苏州地方官黄希宪说:“吴中五方杂处,日食甚繁……吴所产米原不足供本地之用”。江南所需的粮食的一半是从湖广、江西及皖南运来。雍正帝在朱批中道“朕知江浙粮米历来仰给于湖广。”这主要是由于江南地区

A. 商品经济发展 B. 农业发展迟滞

C. 生产技术落后 D. 奢侈习俗风靡

【答案】A

【解析】

【详解】根据“江南所需的粮食的一半是从湖广、江西及皖南运来。雍正帝在朱批中道“朕知江浙粮米历来仰给于湖广”可得出江南地区商品经济发展,因此粮食种植养活,都要好好的靠其他地方支援,A项正确;江南地区是经济重心,农业发展并不会慢,排除B项;江南手工业也较发达,当地生产技术较高,排除C项;D项与材料主旨无关,排除D项。故选A项。

6. 协定关税和治外法权是我们近年所认为不平等条约的核心,可是当时的人认为,治外法权不过是让夷人管夷人,而协定关税,新的关税比旧有的自主关税还要高一点,最不应该的是开放五口通商。这说明“当时的人”( )

A. 认清国家发展的短板 B. 已有近代国家主权意识

C. 坚守闭关锁国的政策 D. 对世界近代化认识不清

【答案】D

【解析】

【详解】结合所学知识可知,协定关税和治外法权都是对我国主权的损害,而当时的人却认为在这样的外交中中国是占便宜的,说明他们没有近代民族国家观念,主权意识淡薄,对世界近代化认识不清,D项正确;“当时的人”丢掉了国家主权,因此不是认清国家发展的短板,排除A项;“当时的人”尚未具有近代国家主权意识,排除B项;五口通商结束了闭关锁国的政策,自此清朝的门户就逐渐打开,C项说法不符合史实,排除C项。故选D项。

7. 19世纪60年代,主要依靠政府投资的洋务运动自始至终都面临资金短缺的问题,而晚于洋务运动开始的日本明洽维新运动,明治政府上台后面对500%的财政赤字,两年时间就印出了4800万日元的纸币,一举解决了本国工商业发展的资金困境。与日本相比较导致洋务运动资金短缺未能解决的主要原因是

A. 清朝尚未构建近代金融体系 B. 白银大量外流使清政府贫弱

C. 巨额赔款导致政府财政困难 D. 近代军事工业发展耗资巨大

【答案】A

【解析】

【详解】近代中国并未建立起近代金融体系,因此政府难以通过金融手段为洋务运动提供资金,而日本的明治政府实行财政赤字,解决了本国商业发展的资金困境,A项正确;白银外流并不是洋务运动资金短缺的主要原因,排除B项;洋务运动时期尚未出现大规模的巨额赔款,排除C项;洋务运动耗资巨大不构成主要原因,排除D项。故选A项。

8. 陈独秀在《袁世凯复活》一文中言道:“袁世凯之废共和、复帝制为恶果,非恶因。吾国思想界不将此根本恶因铲除尽,无数废共和、复辟帝制之袁世凯,当然应运而生。”陈独秀意在

A. 抨击袁世凯复辟帝制的行为 B. 强调思想解放的重要性

C. 强化民众对民国政权的认同 D. 指出制度建设的必要性

【答案】B

【解析】

【详解】依据材料“吾国思想界不将此根本恶因铲除尽,无数废共和、复辟帝制之袁世凯,当然应运而生”可知,陈独秀强调在思想上不铲除封建专制主义,将会出现“无数废共和、复辟帝制之袁世凯”,这说明陈独秀猛烈抨击封建专制主义,主张解放人们的思想,即强调思想解放的重要性,B项正确;材料的主旨是猛烈抨击封建专制主义,主张解放人们的思想,不是针对袁世凯复辟帝制的行为,排除A项;材料没有涉及强化民众对民国政权的认同,排除C项;材料强调的是思想解放的重要性,而非制度建设的必要性,排除D项。故选B项。

9. 民国元年,孙中山提出了以“万国公制(即米制)”为中华民国的权度通制,民国十八年二月,国民政府公布《度量衡法》,规定“以米突制为权度的标准制。标准制长度以1公尺为标准尺,容量以1公升为标准升,重量以1公斤为标准斤。”民国政府上述规定

A. 有利于国家经济发展 B. 丰富了近代税收体系

C. 建立了国内统一市场 D. 立足于关切民生幸福

【答案】A

【解析】

【详解】依据材料并结合所学可知,孙中山提出的“万国公制”和国民政府公布的《度量衡法》体现了对度量衡标准的统一,这有利于促进国家经济发展,A项正确;材料涉及的是统一度量衡标准,没有涉及税收体系,排除B项;统一度量衡标准有利于国内市场的统一,但是材料信息不能说明国内统一市场的建立,排除C项;材料反映的是民国政府统一度量衡的举措,并不能说明其立足于关切民生幸福,排除D项。

10. 建党初期,中国共产党在宣传中大量使用“劳工神圣”“赤化大地”等口号;第一次国共合作后,中国共产党在宣传中突出“民族解放”“平民政权”等口号;八七会议后,“打土豪,分田地”成为中国共产党的宣传口号。这一系列变化表明中国共产党( )

A. 始终把握中国社会的主要矛盾 B. 打开了中国革命新局面

C. 不断探索符合国情的革命道路 D. 坚持建立革命统一战线

【答案】C

【解析】

【详解】根据材料中内容可得出,不同时期中共的口号不一样,反映出当时社会矛盾的变化,说明中共在不断探索符合国情的革命道路,C项正确;A项太绝对,排除A项;长征的胜利打开了中国革命新局面,排除B项;当时革命统一战线已经瓦解,排除D项。故选C项。

11. 如图为美术家古元创作于1947年的木刻版画《烧毁旧地契》。该画作者旨在揭示( )

A. 农村革命根据地发展势头猛 B. 抗日根据地建设的成效显著

C. 土改推动社会主义制度确立 D. 人民群众推动民主革命进程

【答案】D

【解析】

【详解】《烧毁旧地契》木刻版画描写了翻身农民烧毁地契时的热烈情景,充分表现出农民打碎千年枷锁的欢乐情绪,结合所学知识可知,解放战争时期,解放区的土地改革废除封建性及半封建性剥削制度,激发了群众的革命热情,保证了人民解放战争的胜利,D项正确;农村革命根据地是土地革命时期中共掌控的地区,与材料不符,排除A项;抗日根据地是全面抗战时期中共掌控的地区,与材料不符,排除B项;通过三大改造以及三大基本政治制度的确立,社会主义制度在我国建立起来,“土改推动社会主义制度确立”表述错误,排除C项。故选D项。

12. 1954年,在对待中国的立场上西方阵营首次公开分化。这年,中国与英国建立代办级外交关系。同年,中国又与荷兰建立了代办级外交关系。这表明( )

A. 中国与苏联关系开始恶化 B. 中国和平外交有新成效

C. 英、荷摆脱了美国的掣肘 D. 第三世界力量开始崛起

【答案】B

【解析】

【详解】新中国成立后,实行一边倒外交方针,与苏联等国建立外交关系,美国等西方国家敌视中国,后来在和平共处五项原则以及朝鲜战争等因素影响下,中国国际地位提高,中国外交取得新的成就,包括中英、中荷代办级外交关系的建立,B项正确;材料没有涉及中苏关系,20世纪50年代后期,中苏矛盾逐渐加剧,排除A项;材料没有体现英、荷摆脱了美国的掣肘,排除C项;材料没有体现第三世界力量开始崛起,排除D项。故选B项。

13. 古代印度的《摩奴法典》规定,不同种姓的人不能待在同一个房间里,不能同桌吃饭,不能同饮一口井里的水,不同种姓的人严格禁止通婚。由此可以推知,在种姓制度下,古代印度

A. 不同群体的职业存在世袭 B. 刻意宣扬君权神授观念

C. 社会阶层的流动严重受阻 D. 妇女社会地位极其低下

【答案】C

【解析】

【详解】由题干中的“不同种姓的人不能待在同一个房间里,不能同桌吃饭,不能同饮一口井里的水,不同种姓的人严格禁止通婚”可知,古代印度的种姓制度具有贵贱分明、法律地位不平等的特点,不利于社会阶层流动,C项正确;仅凭材料信息不能推出不同群体的职业存在世袭,排除A项;材料体现了种姓制度等级森严的特点,没有体现刻意宣扬君权神授观念,排除B项;古代印度的种姓制度并非以性别作为划分阶层的标准,排除D项。故选C项。

14. 美国建国初期,建国者起初较为重视和强调州在新国家中的权力和地位,后转而倾向于对州权进行限制。这一变化

A. 开创了西方代议制的先河 B. 为美国内战埋下了巨大隐患

C. 调和了大州与小州的矛盾 D. 体现中央和地方的权力分配

【答案】D

【解析】

【详解】州权在美国政治体制中占据重要地位,材料中从重视州权到限制州权,体现了中央和地方的权力分配,D项正确;西方代议制源于英国议会政治,排除A项;美国内战爆发根源在于南北经济发展方式差异,即奴隶主种植园经济严重阻碍了资本主义经济发展,排除B项;大州与小州的矛盾主要在国会议席的分配上,排除C项。故选D项。

15. 如图显示了1500—1975年殖民扩张和收缩的两个长周期,其中的两个殖民收缩期出现主要源于( )

A. 殖民地人民反抗斗争 B. 大的战争削弱宗主国

C. 工业革命的深入发展 D. 国际经济旧秩序瓦解

【答案】A

【解析】

【详解】根据题干在在18世纪晚期到19世纪初期和20世纪中期以后出现两个殖民收缩期,根据所学知识这两个殖民收缩期分别对应拉丁美洲民族独立运动蓬勃开展并取得民族独立和二战后民族独立运动高涨资本主义世界殖民体系最终瓦解有关,拉丁美洲的民族独立运动和二战后民族独立运动的高涨均是殖民地人民反抗斗争推动的,A项正确;在第一个殖民收缩期并没有大的战争,排除B项;工业革命蓬勃开展的时期对应的是图片中殖民扩张时期,排除C项;在第一个殖民收缩期国际经济旧秩序没有瓦解,排除D项。故选A项。

16. 冷战结束后,美国制造了一系列“文明优劣论”“历史终结论”,并向全世界广泛推销。1996年,首届亚洲儿童权利与传媒会议通过的《马尼拉宣言》针锋相对地指出;亚太地区的大众传媒应尊重和保护亚洲社会的传统文化,向各国儿童提供富有亚洲特色的节目。这一宣言的出台可以印证 20世纪末

A. 反对霸权成为全球共识 B. 亚太地区一体化的加速

C. 文明的多样性受到重视 D. 亚洲儿童权利屡遭侵犯

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】材料“亚太地区大众传媒应尊重和保护亚洲社会的传统文化,向各国儿童提供富有亚洲特色的节目”体现的是《马尼拉宣言》对文明多样性的重视,反对美国制造了一系列“文明优劣论”“历史终结论”的说法,C项正确;反对霸权主义并未成为共识,排除A项;材料与亚太地区一体化无关,排除B项;材料无法得出亚洲儿童权利屡遭侵犯的结论,排除D项。故选C项。

【点睛】

二、非选择题

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 20世纪初,西方社会主流的现实主义战争观是把战争看作一种政治工具,与道德无关,也无所谓正义与否。第一次世界大战作为工业化时代的产物,其残酷现实促使精英们开始反省对战争的认识。理想主义战争观产生,即任何战争都是不道德的。这种战争观在国际危机频发的20世纪30年代风行一时,人们极力希望能避免战争。二战期间,随着法西斯的疯狂侵略,特别是在了解了种族灭绝的非人道做法后,有识之士们重新考虑对战争的认识,衍生出正义战争观,将战争划分为正义的和非正义的。

——摘编自梁占军《二战与20世纪国际战争观的演变》

材料二 战争分为两类,一类是正义的,一类是非正义的。一切进步的战争都是正义的,一切阻碍进步的战争都是非正义的。……我们中国,则从人民到政府,从共产党到国民党,一律举起了义旗,进行了反侵略的民族革命战争。……不但求一国的和平,而且求世界的和平,不但求一时的和平,而且求永久的和平。欲达此目的,便须决一死战,便须准备着一切牺牲,坚持到底,不达目的,决不停止。

——引自毛泽东《论持久战》1938年

(1)据材料一,概括20世纪西方社会战争观的变化,并分析影响这一变化的主要原因。

(2)据材料二并结合所学知识,分析毛泽东对战争问题认识具有深刻性的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,简述你对战争观这一问题的认识。

【答案】(1)变化:由战争是政治统治的工具变为和平至上,否定一切战争,最后提出战争分为正义和非正义。

原因:两次世界大战的破坏性和残酷性;有识之士和民众观念的变化;工业革命的深入开展和经济在高科技推动下迅速发展;国际秩序的演变;经济大萧条引发的国际环境的动荡;政治的需要等。

(2)原因:坚持无产阶级立场;基于国情(从实际出发)先进理论的指导。

(3)认识:战争观具有鲜明的时代特征和国家、阶级立场;对于战争的认识是逐步深入的;战争形态的变化影响战争观;珍视和平,理性认识战争。

【解析】

【详解】(1)变化:根据材料一“ 20世纪初,西方社会主流的现实主义战争观是把战争看作一种政治工具,与道德无关,也无所谓正义与否。”“第一次世界大战作为工业化时代的产物,其残酷现实促使精英们开始反省对战争的认识。理想主义战争观产生,即任何战争都是不道德的。”可推出由战争是政治统治的工具变为和平至上,否定一切战争,最后提出战争分为正义和非正义。原因:可从战争给人们带来的痛苦、战争的残酷、人们观念的变化以及工业革命和经济的发展等角度进行分析。结合所学可知,两次世界大战的破坏性和残酷性;有识之士和民众观念的变化;工业革命的深入开展和经济在高科技推动下迅速发展;国际秩序的演变;经济大萧条引发的国际环境的动荡;政治的需要等。

(2)原因:结合所学可知,毛泽东对战争问题认识具有深刻性的原因是因为其坚持无产阶级立场;基于国情的先进理论的指导。

(3)认识:根据材料二“我们中国,则从人民到政府,从共产党到国民党,一律举起了义旗,进行了反侵略的民族革命战争。”可见战争观具有鲜明的时代特征和国家、阶级立场;根据材料一“二战期间,随着法西斯的疯狂侵略,特别是在了解了种族灭绝的非人道做法后,有识之士们重新考虑对战争的认识,衍生出正义战争观,将战争划分为正义的和非正义的。”可推出对于战争的认识是逐步深入的;并结合所学可知,战争形态的变化影响战争观;珍视和平,理性认识战争。

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料 现代化作为中国的历史大变革趋势,是各种内外因素交互作用的产物。……这些因素在现代化进程的不同阶段的重要性与占先性是不相同的,变革的快慢速度也大不相同。大致来说,生态、人口、社会、文化等是慢变因素,经济、技术、政治、国际交往等是快变因素。在现代化启动阶段,非经济因素特别是政治因素具有占先性,在转变阶段则是经济、技术因素具有占先性,而在现代化后期特别是社会整合阶段,则是文化因素、生态因素等上升到重要的地位。绝不能千篇一律,把极其复杂的大转变进程简单化、公式化。

——引自罗荣渠《现代化新论——世界与中国的现代化进程》(增订本)2009年

请从以上材料提取有关信息,拟定一个论题,结合中国现代史有关知识加以阐述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)

【答案】

论题; 阐述; 结论;

角度一 中国社会主义现代化建设新时期的探索需整合各种发展因素。 政治:十一届三中全会重新确立党的思想路线、政治路线和组织路线,实行改革开放的战略决策,实现了伟大转折;中共十八大确立科学发展观为党的指导思想;中国特色社会主义进入新时代,党中央先后提出“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局;中共十九大确立习近平新时代中国特色社会主义思想为党的指导思想,这是在中国特色社会主义新阶段,实现伟大复兴的行动指南。 经济:20世纪80年代,农村施行家庭联产承包责任制,城市实行政企分开原则,扩大国有企业经营自主权;中共十四大提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,这些促进国民经济持续快速增长。进入21世纪,改革开放向重点领域和关键环节稳步推进。 技术:改革开放以来,中国优先发展教育,教育总体发展水平进入世界中上;重视科技革命和产业变革的跨越式发展,基础设施建设走在世界前列,经济实力持续增强,2010年,经济总量跃升至世界第二。 国际交往:对外开放,创办经济特区和开放沿海港口城市。在全方位对外开放新格局下,实施引进来和走出去相结合开放战略,2001年正式加入世界贸易组织;坚持和平发展,积极开展多边外交,形成推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系,正在发挥并将继续发挥负责任大国的作用;面对全球化,加入世界贸易组织,积极推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系;倡导构建人类命运共同体,进一步促进全球治理体系变革。 文化:中国特色社会主义理论体系的形成与发展指引着我国社会主义现代化事业不断前进;全社会弘扬社会主义核心价值观,又构筑了共同的思想道德基础。 改革开放以来中国在各个领域取得成就,综合国力及国际影响力的不断提高,中国特色社会主义进入了新时代。

角度二 中国社会主义现代化建设新时期的探索进程具有阶段性。 中国社会主义现代化建设是一个逐步发展的过程,中国特色社会主义理论体系的发展指引着我国社会主义现代化事业完成阶段使命,不断前进。

【解析】

【详解】论题:根据材料“”及所学知识,可将论题拟定为:中国社会主义现代化建设新时期的探索需整合各种发展因素。阐述时,可结合改革开放在政治、经济、技术、外交、文化等方面的进程及成就进行说明。根据材料“在现代化启动阶段……在转变阶段则是……而在现代化后期特别是社会整合阶段,则是……绝不能千篇一律,把极其复杂的大转变进程简单化、公式化。”可将论题概括为:中国社会主义现代化建设新时期的探索进程具有阶段性。阐述时,同样结合改革开放在政治、经济、技术、外交、文化等方面的进程及成就进行说明。注意史论结合,逻辑清晰,格式无误。

19. 阅读材料,完成下列要求。

材料 对民众作息时间的规定,始终出现在唐宋元明清1000多年的法律文书上,除了“公事急速及吉凶疾病之类”,凡是夜行者都算是“犯夜”,而最不被官方所容的是“传习妖教,夜聚晓散”。明清时期,夜行之禁的法规更细,更要求乡里组织派人宣讲并在夜间巡查。“日出而作,日落而息”这个观念第一是来自经典的说法,第二又是写进法律的规定,第三也符合古代民众自然劳作的需要。所以生活时间的反常就是伦理秩序的颠倒,成为被普遍认同的常识。……宋朝以后,尤其是到明清时代,商业城市中不分昼夜的生活节奏,给传统观念造成很大的冲击。这种颠倒的都市生活习惯,日益瓦解着各种官方的规矩,“夜禁”的法规常常成为一纸空文。

——摘编自葛兆光《在法律史、社会史与思想史之间——以传统社会中白天与黑夜的时间分配为例》

(1)据材料,概括古代中国治理“犯夜”的特点,并结合所学知识分析其原因。

(2)据材料并结合所学知识,分析明清时代“‘夜禁’的法规常常成为一纸空文”的原因,并由此谈谈你对法治建设的认识。

【答案】(1)特点:重视以法律规范社会行为;法律和礼教并用;重视乡村治理功能。(任意两点)

原因:小农经济和重农抑商政策的长期存在;专制主义中央集权不断加强,维护封建统治的整体和长远利益;儒学的发展并逐渐深入社会基层。(任意两点)

(2)原因:商品经济的发展;生活方式的改变;国家法规日渐滞后于时代发展。(任答两点)

认识:法治建设要利于经济发展和社会稳定;法治建设需适应时代变迁。

【解析】

【小问1详解】

特点:根据材料“对民众作息时间的规定,始终出现在唐宋元明清1000多年的法律文书上”可以得出重视以法律规范社会行为;根据材料“要求乡里组织派人宣讲并在夜间巡查”可以得出法律和礼教并用、重视乡村治理功能。

原因:结合所学可知,作为封建统治者,其政策主要意图就是维护君主专制中央集权和封建统治;根据材料“第三也符合古代民众自然劳作的需要”并结合所学可以得出小农经济和重农抑商政策的长期存在;根据材料“生活时间的反常就是伦理秩序的颠倒”并结合所学可以得出思想观念方面是由于儒学的发展并逐渐深入社会基层。

【小问2详解】

原因:根据材料“宋朝以后,尤其是到明清时代,商业城市中不分昼夜的生活节奏”并结合所学可以得出是商品经济的发展;生活方式的改变;结合所学可以得出当国家相关法规日渐滞后于时代发展,不再适应新的社会经济现状后,法规往往无法再推行了。

认识:整体概括材料主旨即是“经济发展与国家法规的”,并结合所学可以得出法治建设要利于经济发展和社会稳定;法治建设需适应时代变迁。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 世界城市化进程及地区差异

年份 全世界 发达国家和地区 发展中国家和地区

总人口(百万) 城镇人口(百万) 城市化水平(%) 城镇人口(百万) 城市化水平(%) 城镇人口(百万) 城市化水平(%)

1800 978 50 5.1 20 7.3 30 4.3

1825 1100 60 5.4 25 8.2 35 4.3

1850 1262 80 6.3 40 114 40 4.4

1875 1420 125 8.8 75 17.2 50 5

1900 1650 220 13.3 150 26.1 70 6.5

1925 1950 400 20.5 285 39.9 115 9.3

1950 2501 724 29 449 52.5 275 16.7

1970 698 66.6 673 25.4

1975 4076 1564 38.4 753 68.6 811 27.2

1997 5829 2681 46 880 74 1801 38.4

——联合国开发计划署《2002年人类发展报告》,中国财政经济出版社2002年版。

材料二 法国开发署和巴黎政治学院探讨全球可持续发展的20项参照标准。

治理主题 平等的要求 全球角色,地方挑战 应对危险

参照标准 1.人口 (1)人口众多、流动频繁 2.人口 (2)老龄化 3.能源模式:明天是哪一种? 4.生物燃料 (1)回归农田 5.生物燃料 (2)评估对气候的影响 6.农业:2050年能养活整个地球? 7.电力:发展之能源 8.能源:能用的起、多样化、洁净与安全 9.环境:要不要给大自然付报酬? 10.气候、生物多样:公正、公平与谈判 11.绿色经济:政策调控的时代 12.城市:可持续发展的学习网络 13.城市增长:对治理的挑战 14.统计:全世界人口有50%住在城市 15.非洲:非正规城市 16.粮食:南方国家的城市如何反饥饿 17.城市交通:控制供应与需求 18.流行病:国际化的、城市的治疗方法 19.危险:预防的目标 20.海平面上升:对城市的威胁。

——引自皮埃尔·雅克主编《城市.改变发展轨迹(看地球2010)》,2010年出版

(1)据材料一,指出近代以来世界城市化发展的特征,并结合所学简析其原因。

(2)据材料二,概述城市化进程中的问题,结合所学提出你的解决方案。

【答案】(1)特征:世界城市化进程总体呈加快趋势;发达国家城市化水平总体高于发展中国家;二战以来,世界城市化重点向发展中国家转移。

原因:工业革命以来,生产力水平不断提高;交通通讯技术发达;各国工业化水平程度不同;二战后,主要资本主义国家在70年代发生经济危机;随着世界殖民体系的崩溃,发展中国家出现现代化建设浪潮;发展中国家原有城市化水平低,有一定的后发优势。(任答两点)

(2)问题:环境问题、交通问题、人口老龄化问题、能源问题、流行病传播等(任答两点)

方案:建构人类命运共同体,加强国际合作;科技创新,发展绿色经济;学习各国经验,提升城市治理水平;做好国家层面发展规划、健全社会保障体系;加强学习宣传,改变人们思维观念等。(任意3点,言之有理即可)

【解析】

【详解】(1)根据表格中不同时间段城镇人口的变化可以看出,世界城市化发展的特征是世界城市化进程总体呈加快趋势;发达国家城市化水平总体高于发展中国家;二战以来,世界城市化重点向发展中国家转移。原因结合所学可知,主要是工业革命以来,生产力水平不断提高;交通通讯技术发达;各国工业化水平程度不同;二战后,主要资本主义国家在70年代发生经济危机;随着世界殖民体系的崩溃,发展中国家出现现代化建设浪潮;发展中国家原有城市化水平低,有一定的后发优势。

(2)根据“评估对气候的影响”、“老龄化”等信息可知,存在的问题包括环境问题、交通问题、人口老龄化问题、能源问题、流行病传播等。结合所学内容可知,解决这些问题的方案可以是建构人类命运共同体,加强国际合作;科技创新,发展绿色经济;学习各国经验,提升城市治理水平;做好国家层面发展规划、健全社会保障体系;加强学习宣传,改变人们思维观念等。言之有理即可。

同课章节目录